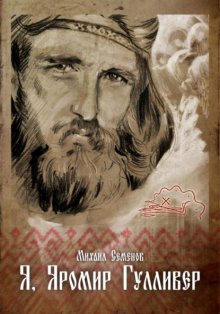

Я, Яромир Гулливер бесплатное чтение

Всегда есть немного правды за

каждым «Я шучу!»,

немного знаний за каждым

«Я не знаю!»,

немного эмоций за каждым

«Мне без разницы!»,

и немного боли за каждым

«Всё хорошо!»

1. Задание

Новогодние праздники как обычно наполнили зимние дни приятным возбуждением, что не радовало только местное вороньё. Сутками беспорядочное салютование фейерверками будоражило их размеренный, обычно деловой уклад, заставляло с безумным граем сбиваться в стаи, мечущиеся по вершинам голых крон деревьев на старых новгородских улицах Торговой стороны. Пройтись по тротуару, не исчерченному кляксами «приветов» их жизнедеятельности и не попасть под их раздачу, было удачей. Для утешения в ином случае я сохранял в памяти добрую примету жителей причерноморья, правда, в отношении чаек и гларусов – трижды получивший подобную отметину, мог рассчитывать на успех в делах, кто-то – на близкое счастье. В тот раз счастья «не наобещали», благополучно добрёл до Музея кино. Накануне их афиша «зацепила» анонсом очередного немого черно-белого фильма с музыкальным сопровождением тапёра тут же в зале. Живой инструмент всегда согревает и в баре, и на открытии выставок, мероприятий, фуршетов. Саксофон, фортепьяно, бывает ненавязчивый вокал. К этому почти привыкли, но вот в кинозале такое вживую не встречал. Пианино стояло у стены боком к подиуму, «попадать» в происходящее на экране, пианистке помогало специально установленное под углом зеркало. Мелодии были игривы, незатейливы, но разнообразны, главное, стилизованы под соответствующее содержание фильма и его потешных, вроде Чарли Чаплина, героев. Красивые, изящно порхающие руки пианистки, её тонкие запястья отвлекали от экрана. Думалось, как чаровали бы хрустальной грустью в её исполнении ноктюрны Шопена. На стене рядом с инструментом, на её личной афише рассмотрел имя – Анна. Вспомнил своих прабабушек по двум линиям, хранительниц генной памяти, породнившихся в советской России двух родов, ветвящихся ещё от библейской Евы. Обе Анны. Где теперь их души, что надеялись они передать своему будущему правнуку? Держу ли я перед ними ныне ответ?

Кинозал оказался современным, с удобными «офисными» креслами, некоторые даже с подлокотниками и выдвижными столиками для записей. Этот комфорт явно диссонировал с стилем ретрофильмов и аурой этого музейного действа вцелом. Хотелось чего-то соответствующего, пусть даже шуршания во время сеанса конфетных обёрток, запаха ванили и шоколада. Вспомнился любимый кинотеатр юности, ещё дореволюционного устройства, в наше время – «Арс» на площади Льва Толстого Петроградской. Тот кинотеатр был наполнен какой-то тайной. На потолке сохранялись остатки плафонной росписи с флористическими элементами. В воздухе витал едва уловимый сладковатый запах запылённости давно обжитого пространства. Сиденья – старинные, деревянные, покрытые лаком тёмно-вишневого цвета. При рассаживании зрителей зал наполнялся приятным цокающим постукиванием отвердевшего с годами старого дерева опускаемых сидений. В дождливый день нашей юности он запросто мог приютить нас с избранницей, и мы сидели обнявшись в его притененном уютном зале, а в головах у нас крутился свой фильм, в романтическом расфокусе, манящий и тогда совсем непонятный.

Уже на улице после сеанса задорный эквилибр экранных киногероев вдруг обернулся нахлынувшей тоской и осязанием сжимающегося времени судьбы, не сложившихся путей, надежд, незавершенных дел. Ноги сами подвели к церковной ограде храма Филиппа Апостола. Его сказочный облик, воссозданный идеями Леонида Красноречьева, деловитой смёткой его честолюбивых учеников и коллег-соперников, притягивал всегда, в любую погоду. Часто хотелось просто зайти, даже без прикладных нужд, вроде – записок, свечей за болящих или почивших друзей и близких. Неофиту такая необязательность простительна. Поднялся по ступеням, снег с ботинок обмёл, стоящим в тамбуре веником. Всё знакомо. Время – к закрытию, почти никого. Свечи затушены, мягкий полумрак выявил таинство ликов. Рука ощутила тепло иконы Богородицы, вроде доброго напутственного знака.

У калитки ограды стояла одинокая фигура, будто просто так, полуотвернувшись. Узнал лицо цыганки, её иногда видел и у некоторых универсамов в центре города. Она была всегда довольно прилично одета, лицо приятное, со следами былой, растраченной с годами красоты. Протянул ей, оставшуюся в кармане сдачу, 50-рублёвку, спросил – как имя. Слегка удивилась, имя Марианна. Так, Мария или Анна?– попробовал пошутить я.

– Меня зовут с детства Аней.

– Аня, а зачем ты тут просишь, где муж?

– Муж погиб, убили, какие-то денежные разборки, двое детей. Надо кормить.

Не верить ей мне сейчас не хотелось, да и не было нужды. После храма, тепла оклада «своей» иконы надлежало сочувствовать, быть великодушным, поддержать хоть словом. На улице уже никого не было, с балкона лукаво задрапированного деревом кирпичного новодела – «дома Передольского» в глаза бил луч внешнего освещения церкви.

– Знаешь, – сказала она – я, ведь, вижу людей насквозь. Вижу, что могла бы тебе помочь, унять душу. Хочешь, погадаю, подскажу судьбу, подправлю, что в силах. Могу по ладони, или на картах. Я, ведь, училась в школе, два года до замужества – в училище, много читала. Отец был бароном, любил меня, желал, чтоб выучилась, получила профессию. Его уже давно нет. А я изучила и расклады карт Таро. Приезжай к нам в Чечулино.

Тут я немного напрягся, представив подобный визит.

– Ты не думай, я денег не возьму, вижу – ты дал мне их сейчас от чистого сердца, и я также от души погадаю тебе. Не опасайся.

– Подумаю, приходи завтра сюда же к часу дня, что-нибудь решим – сказал я.

Переполненный этой трудноразрешимой задачей, следуя наугад, я оказался у рампы окон «Джаз-бара», что напротив Ярославова дворища. Бар работал, но, не считая парочки в дальнем углу, был пуст. Приятный полумрак, из колонок – деликатная музыка. Заказал кофе, для расширения эмоционального горизонта с давних пор помогала рюмка ликёра, вернее, его аромат, когда-то в молодости – изумрудного «Шартрез», теперь «Куантро». Пальцем отметил официантке его позицию в винной карте. Оказалось, «опоздал», такого божественного напитка больше нет и не будет, забыли вычеркнуть – санкционный «привет» Макрона. Однако, огорчиться не успел. Внезапно забрезжила идея, и ей, словно, фигурой в шахматах, мы разменялись потерей драгоценной капли этого заморского алкоголя. Допив остывший кофе, я вышел и поспешил к зданию Главпочтамта на Дворцовой. Здесь на третьем этаже уж как пару лет возник отель «Трувор». Почему в Новгороде «обосновался» Изборский князь, предположительно, брат Рюрика – это вопрос. Впрочем, не принципиальный и его редко кто задаёт. Название всё равно удачное, растущий интерес постояльцев это подтверждает. Всегда, в любые дни недели, в любую погоду здесь светятся окна его номеров, с улицы привлекая и наличием изнутри экзотических деревянных ставен. Вход со двора, по узкой выщербленной лестнице, лифта нет. Каково на третий этаж с чемоданом, детской коляской? А если пожар? На «элит» явно не тянет, несмотря на декорирование лестничных стен экспозицией картин и стилизованными предметами «под старину». Поднялся к стойке портье, теперь – администратора. Попросил показать номера, чтобы выбрать подходящий для бронирования. Внутри оказалось стильно и уютно. Часть стен коридора расчищены до кирпича в стиле «лофт». В номерах мягкие паласы, много тканей, идеальный цвет стен, мебели. Прекрасный вид из окон. Небольшой кафетерий на несколько столиков. Деликатный авторский дизайн аксессуаров, светильников, стеллаж-перегородка в виде сквозной книжной полки, книги можно взять почитать в номер. Кроме кофе и выпечки тут можно заказать завтрак и даже обед. Я попросил забронировать номер на завтра, свободной «однушки» не оказалось, только – «де люкс».

Мы подошли с Марианной к часу дня. Администраторы успели смениться. Снова предъявил паспорт, назвал номер брони. Она выдала ключ, внимательно оглядев мою спутницу, спросила паспорт и у неё.

– Это мой партнер по бизнесу, встречаемся для переговоров, совместных проектов, ночевать не останется, да, и я тоже. А в чем дело? Может у вас вместо номера найдётся зал для переговоров? Хотите, оставлю открытой дверь?

И, чтобы быть до конца убедительным, попросил пригласить нас к обеду, ближе к вечеру.

Нет, нет, извините, всё нормально. Проходите, номер готов.

Подходящего стола в номере не оказалось, и мы расположились на паласе пола вприсядку, затем по-турецки с обеих сторон ровно застеленной покрывалом кровати.

– Знаешь – сказала она – чтоб увидеть судьбу, её перекаты мне достаточно твоей ладони. Но теперь в моде Таро, хотя всё скрыто в одном месте, оттуда возможно, многое узнать, но что-то и закрыто ото всех навсегда. Я сделаю большой расклад картами колоды Уэйта, для уточнения – карты Ленорман. Обычно вначале смотрят твой ли это расклад, про тебя ли, похож ли на твой образ, внутренние энергии и обстоятельства. Уточняют вопрос или задачу. Мы это пропустим, вижу всё итак. Вопроса у тебя может и не быть вовсе, ведь обычно мы все живём как живём, по-инерции, кто-то лучше, кто-то хуже, но счастьем это назовешь не всегда, правит привычка, поэтому, и судьбы своей не поймёшь. Мало кто ощущает правильность жизни, бывает, где-то саднит, не разберешь почему. Каждый день, такой долгий в детстве, теперь всё короче и приближает нас к финалу. Вдруг не успеешь что-то важное, что должен успеть. Помни – то, что сегодня узнаешь, это не приговор, а совет, рекомендация. Решения принимаем и действуем сами. Бог поможет. Но уроки судьбы пройти обязан каждый, за этим мы тут в этом мире. Мы, ромалы много веков назад покинули ныне индийский Кашмир, теперь там ислам, здесь мы православные христиане. Но в каждом из нас жива вера в будущие возвращения душ на грешную землю, поэтому и важна личная карма, от неё не укрыться, не перехитрить. Только живя по-призванию Всевышнего можно исполнить свой нынешний житейский долг. Такая судьба и наполняет ощущением счастья. В это твоё сегодняшнее я попробую вглядеться, подскажу как двигаться дальше, как смотреть на окружение, ощущать и взаимодействовать. Поймём, что ещё можно успеть по-судьбе. Тогда всё выстроится вокруг этого стержня.

Пару часов потребовалось разложить по полочкам Нечто – знакомое и не очень, свершившееся и манящее, осязаемое и мечтаемое во снах. Мелькали и переплетались таинственные символические персонажи: маги, отшельники, колесо фортуны, звезда и солнце с луной, королевы пентаклей, император, короли, шуты и Страшный суд с Верховной Жрицей. Итог оказался вовсе не таким уж плачевным. В перспективах и шансах не отказано. Есть основы оптимизма. Так показалось мне.

«Ты должен решить важную задачу, считай, что это твой долг, – произнесла она завершая свой труд – «собрать» объективный образ одного известного тебе, уже ушедшего человека. Осколки или черепки памяти о нём живут ещё в чьих-то слабеющих душах. Многое под спудом, и вскоре будет скрыто навсегда, эти пустоты заполнишь сам, как недостающие пазлы. Он жил и работал здесь рядом, я часто встречала его на улице, разглядела его земную миссию. В конце жизни он уже не был лишен почестей, общения с известными и властными. Были те, кто помогал ему, порой, не ведая зачем. Но многими он был опутан как Гулливер, заснувший на берегу земли лилипутов. Он жил и неистово творил, порой, словно, стянутый смирительной рубашкой. Это был человек-тайна, провидец и маг, кто-то скажет – святой, он был способен проникать сквозь время, сшивать далекое прошлое с настоящим. В будущее ему заглянуть не удалось, не позволили, боялись его откровений. Чтобы наметать этот мостик, потрудись памятно воссоздать грани его личности, её сущность, пусть образно. Дополнить пока малоизвестным и нарочито скрытым, – это вдохнёт жизнь, явит продолжателей духа, а не только имитаторов оставленных им наработок и традиций. Эстафета подобных титанов не должна прерываться. Знаю, ты справишься. Иначе, время заметёт его жизненный подвиг, засыплет мелочной корыстью причастных. В этой работе ты обретёшь и многое желаемое по-судьбе».

– Кто же этот Гулливер, как его звали? И почему я?

– Кроме тебя этого сделать никто не сможет, или не захочет, что, в общем-то, всё равно. А звали – Полистьев Яромир, божьей милостью, ты, ведь, знал его тоже.

– Как и где мне всё это искать, какими тропинками следовать? – без надежды на решимость взяться за этот труд, спросил я.

– Далеко бродить не придётся, здесь всё рядом: Дворище, старые улицы Торговой, сохранившиеся дома, главное, успеть услышать его друзей и даже недругов, тех кто остался, кто будет откровенен. Хоть насколько. Учти при этом, что память их избирательна, наполнена болью, горечью, у кого-то завистью и не прощенными обидами. Их взгляды будут наверняка противоречивы, ведь, у каждого было своё, но всё вместе это высветит некую голограмму. Она станет живой, заговорит, и ты услышишь её повесть.

Неделю всё это как-то укладывалось в моей голове. Я пытался нащупать начальные нити, ведь клубка Ариадны мне никто не вручал. Может, всё услышанное в номере «Трувора» это мистификация, почему я, да, и зачем? «Нужно снова встретиться с ней» – подумал я. Но встречи больше не случилось. Она просто исчезла. На расспросы об Анне ни одна из соплеменниц, годами просящих у той ограды, ничего не знала. Отвечали – такой у нас никогда не было и нет. Стало ясно – других разъяснений к моему «Заданию» больше не положено.

2. Тропами поиска

Следующий день прошел в раздумьях. Что известно о моём герое? В общем-то, уже почти всё. Всё что положено знать широкой общественности о знаковой личности в череде прочих статусных лиц и событий культурной жизни этого провинциального города за последние 30 лет. Срок немалый, большинства уже нет, но политес тот же – не выбиваться из сложившейся за годы иерархии авторитетов, не ворошить прошлое и его сюжеты, не «выносить сор из избы». В этом колумбарии памяти каждому отведено местечко исключительно в своём закутке – от «элит» до «эконом» класса. Сдвигать их границы, очерченные этим кадастром, не положено, да и вряд ли кто решиться – враз окажешься белой вороной, вылетишь из привычного круга интеллигентского мотыляния, почти ритуального междусобоя. Его образ застыл канонически удобным, словно давно несменяемый пароль, своего рода, культурный дресс-код интеллектуалов местного ряда.

О Полистьеве, его достижениях написаны десятки статей, много о своём творчестве успел написать и он сам. Специальный выпуск университетского альманаха «Чело», для которого еще при жизни он отрисовал стильный титул, тот и просто – справочное пособие, путеводитель по его разрешённым заслугам. Отсняты многочисленные сюжеты и передачи для телезрителей. Студия Лентелефильм – творцы кино-«нетленки», сняли в своё время специальный фильм о нём, о его незаурядном, таком экзотичном для советских строителей коммунизма, творчестве. Почти каждое юбилейное собрание, посвящённое этому Творцу, ныне превращается в ритуальные позы, сказания и «плачи», будто по некому сложившемуся с годами протоколу. Понятно, что для хранителей его наследства – Центра, с экспонатами, скульптурами, архивами и прочими «сокровищами» подобный статус-кво спасителен. Это единственно верная стратегия выживания на таком, лакомом для застройщиков, пятачке центра города. Единственный способ избежать разгрома и расхищения.

Что же к этому можно добавить, чего не хватает для понимания образа нашего незаурядного творца? Почестей, славы? Так, ведь увенчан – звание, памятная доска Почётному гражданину. Но это в конце жизни. Стало ли утешением то признание, чем пришлось расплатиться. Как складывалась первая, самая трепетная и драматичная половина его жизненного пути? Какова роль окружения, структур и фигурантов мучительных изломов его сложной судьбы?

Создавая символ, история довольствуется немногими крупными мазками. Частная жизнь для национальной памяти безразлична. Быт бренного человека, его земные страсти – все это мелочи, их уносит река забвения. В такой избирательности есть свой резон, потому что история запоминает прежде всего героев, но есть и опасность, ведь, подлинный облик человека невольно искажается.

Его дневники не опубликованы и вряд ли увидят свет вообще. Поэтому, нынче перед собой мы видим его застывшую, отполированную славой восковую фигуру, словно экспонат музея мадам Тюссо. Поняв это, я обернулся и будто встретился с ней взглядом.

Чтобы настроиться на пульсацию души нашего героя, на камертон её струн, вначале я вновь, уже в какой раз обошёл здание Центра. На остеклении входных дверей, изнутри – сильно выгоревшие, полинявшие лоскутные занавески. Плиты дорожек, выложенных по краям валунами, покоробились. Для знатоков и своих это плюс, ведь, аутентично сохраняет тепло его рук. Деревянная пристройка тоже его творение. Идеально притёсанные бревенчатые стены, кровлю венчает охлупень со смотрящей в восточную даль головой коня. Примечательно и выполненное им из дерева крыльцо с небольшим гульбищем. Над входом – дощатое перекрестье пропильной резьбы с орнаментом славянских солнечных дисков. Каждый, переступая этот порог, получает незримый настрой, словно от мастера Рейки. Но, вот парадокс – вышло так, что наш Мастер, Яромир со временем незаметно становился невольным пленником, даже узником этого, выстраданного его трудом и многолетним подвигом, волшебного пространства.

Один из моих друзей был преданным адептом Полистьева. Он не был музыкантом, не интересовался археологией, да и рок-музыка была ему ближе гусельного строя, обожал группу «Калинов мост». Полистьева он чувствовал душой, боготворил и был всегда готов для того на любой подвиг. Добытые правдой и неправдой видеосюжеты о нашем герое, часто рабочие исходники, он считал долгом, даже без спроса, выложить в интернете, обнародовать, не томить под спудом даже капли драгоценной информации о Полистьеве.

Яромира он видел много раз со стороны, издали, в основном, на Дворище, не мог оторвать взгляда от этого, будто былинного незнакомца. Но в его душу тот запал однажды. Оказалось – до конца дней. Это произошло в начале марта. Навещая друга тут неподалёку, он услышал поодаль диковинное пение похожее на детские считалки, смех молодёжи, одетой в яркие традиционные наряды. Они подбрасывали рукотворных, испечённых из теста, жаворонков, будто из своих распахнувшихся душ выкрикивая:

…жаворонки, жаворонки

а где ваши дети?

Наши дети на повети

глинку колупают,

в масло окунают.

….летите к нам жаворонки

мы вас угостим

колобками, крендельками

и даже вашими птушками

мы их много поискали, на всех хватит.

Здесь, на оттаявшей полянке берега протоки Тарасовец происходило нечто загадочно-сакральное. Яромир, в центре этой удивительного действа Закличек весны, был одновременно и участником и режиссёром. Просьбы к весне , чтоб пришла с радостью, милостью, хлебом, льном и любовью. Просьба к птицам принести ключи, чтобы замкнуть зиму, отомкнуть лето. Что мы знали об этой древней традиции? Кто-то – что-то, но увидеть и услышать так явно, так неожиданно для Петра в его грубо «осовеченном» городе, близ его улицы и дома! Как зачарованный тут он не почувствовал времени. Осознание какого-то преображения в своей душе ощутил не сразу, это пришло позже, но бесповоротно изменило его мироощущение. С Яромиром с тех пор старался сблизиться, что было не просто. От денег тот отказывался, но однажды принял в дар мешок с сушеными яблоками. Так и повелось – каждую осень такой гостинец готовился, давая повод увидеться, коснуться душами.

Принимая у себя гостей, Яромир всегда предлагал чай с травами. Их он заготавливал летом, сам собирал в «чистом» поле «12 века», что между Тарасовцем и Малым Волховцом. К чаю всегда были пряники. Они покупались на его небольшие доходы. В последние годы в магазины сам он уже не ходил, давал поручения сотрудникам Центра. Порой сердился, если вовремя они не запасали впрок мешок макарон или сахара. Такая привычка сложилась еще с голодных студенческих лет, может, раньше – с послевоенных.

Пётр был своим в этом небольшом провинциальном городе, здесь родился и вырос. Знал всех местных «пацанов», любил жизнь, да и сам был, похоже, её любимчиком. Внешне – копия Микеле Плачидо, «комиссара полиции», от женщин не было отбоя, лет на десять младше меня. Когда и почему мы сдружились уже не вспомнить, но стали близки, он внимал всем советам, делился сокровенным, радовался любой нашей встрече. В 90-х наладил цех по выпуску декоративной керамики, почти одновременно со строительством Центра, и неподалёку он построил себе большой дом с бассейном, сауной и огромным холлом с камином на первом этаже. В последние годы, будто торопясь, желая завершения своего пути достойным аккордом, устраивал там у себя бесплатные квартирники. Приглашал и оплачивал выступления музыкальных групп и вокалистов из разных городов. Однажды, у него возникла невероятная идея. В её осуществимость, зная Яромира, верилось с трудом. Забежав как-то в Центр, обнаружил того одного. Набравшись смелости, предложил съездить вместе в супермаркет «Лента», закупить всё что пожелает. Как подарок за годы приязни, тёплой душевной близости, прояснения души. Произошло невероятное – Яромир согласился.

Стильный ретро-Ровер Петра с кожаным салоном и отделанной ореховым шпоном приборной панелью вмиг домчал их по Великой до этого дворца услады гурманов. В тот час народу было немного, в основном, молодые родители с детьми, кто-то на руках, пожилые степенные пары, просто весёлые парочки, одинокие неспешные джентльмены, деловитые хозяйки и порывистые, уверенные в себе, «ресурсные» фурии средних лет. Каждый взял тележку, наметили план действий и начали свой путь, почти, как грибники, с трепетом вступающие в окоём загадочного леса. Через какое-то время Яромир потерялся из вида. Тут, ведь, не мудрено заплутать. А он, загрузившись сперва привычными макаронами, поднял голову и вдруг, так неожиданно для себя, так близко увидел счастливые лица молодых родителей, услышал обрывки заботливого отцовского рокота, мягкого грудного женского отклика в ответ. Полистьев был неприхотлив в быту, много лет для чаепитий использовал старые гранённые стаканы, обрамлённые берестяным окружьем. Эти подстаканники его изготовления позволяли удерживать горячий стакан, да и просто радовали взгляд. Они были одним из штрихов его «берендеева» царства. А тут он не смог оторвать взгляда от этой молодой семьи, выбирающей простые незатейливые керамические кружки. За этим немудрёным приобретением он ощутил желанное, и не испытанное им тепло семейной близости, как у этих незнакомых ему людей, хранителей огонька лампады их счастья. Нимб этой тихой неприметной любви явился ему вдруг в таком, не самом романтичном интерьере. И здесь, в этом возбуждённо-суетном публичном месте он вдруг признался себе, что так и не наполнился за свою жизнь этим женским теплом, желанной, но уже не материнской лаской. Милое баловство и капризы увиденных рядом детей пронзили Яромира болью от внезапного осознания не случившегося в своей жизни. В горле собрался болезненный комок, отчаяние сдавило грудь и он неожиданно заплакал. Чтобы никто не увидел его в этом состоянии пришлось вместе с тележкой укрыться за дальними стеллажами, там, где ему не было что-либо нужно, где его не было возможности отыскать. Слёзы текли не переставая, их было не унять. Так он не плакал никогда, даже, больно поранившись, и обняв маму в своём далёком детстве. Обычно он всегда держал удар, мужество считал своим долгом и земной обязанностью. Но тут сдержаться не смог. С лентовскими покупками Пётр доставил его к Центру совершенно опустошённого, впервые в жизни не поблагодарившего за подарки. Не было сил. Яромир чувствовал себя просто раздавленным.

Пётр не был «корпоративным», не терпел «контор», дресс-кода и галстуков, не был способен подчиняться, подлаживаться, лебезить, исподтишка подсиживать и интриговать. Никогда не брал и не давал взяток, не «отстёгивал» браткам, не брал чужого. Был гордым, открытым и смелым. Наступление торговых сетей помалу разрушало его бизнес, он переживал, старался не сдаваться до конца. Настроение портилось, и это омрачало семейный быт. Очередной развод и алкогольное забытьё.

Однажды обмолвился, что лет пять назад расстался с любимой женщиной, вспоминает её до сих пор. Правда, она с тех пор уже замужем, родила двух сыновей. Как-то решившись, я подъехал к парку где она обычно прогуливалась с детьми и просто доставил их к нему. С того вечера они больше не расставались до его последнего дня. Родилась девочка, и я был счастлив подержать её на руках.

То что он прооперирован узнал не сразу. Затем длительная трёхкратная «химия». Увиделись спустя полгода. Он надеялся выкарабкаться, навещал «свою» полянку за городом, окруженную молодыми дубками, ощущал её «местом силы», надеялся с её помощью воспрянуть. Последний месяц, бывало, его туда отвозил уже и я, поддерживая помогал выйти из машины.

Как-то утром, почувствовав неладное, я позвонил ему, попросил увидеться. Калитка была приоткрыта, дорожки в саду заметены снегом, его огромный особняк под ветвями старых раскидистых дубов будто сжался, наполнился безнадёжностью и предстоящей скорбью.

Он появился в прихожей бледный и уже совсем чужой. Мы обнялись, от боли он сложился, присел на корточки, присел и я. И мы стояли с ним так на коленях обнявшись, в небольшой лужице от подтаивающего снега с моих ботинок. По щекам текли и сливались наши слёзы: у него от беспомощности и боли, у меня о горя предстоящей потери друга.

Через несколько дней его не стало. На отпевание прибыли все жены, взрослые дети, из Голландии прилетела старшая дочь. Я еле сдерживал себя из-за фатальности «проделок» этого неумолимого и жестокого Рока, забирающего лучших друзей, родных и близких.

Помню, в последние месяцы, он часто вспоминал Яромира, благодарил судьбу за это близкое соседство и знакомство, считал это не случайным. Надеялся на встречу с ним в дальних мирах. Кто-бы мог тогда подумать, что их встреча там состоится так скоро?

Напротив особняка Петра прочно обосновался русский терем. Бревенчатые стены, опоясывающие балконы второго этажа с простирающимися гульбищами, как и положено на открытом ветру, не скрывают следы времени. Здесь жили замечательные иконописцы, но у Бога для каждого свой земной срок, и «добавки» тут не попросишь. Видимо, даже и столь короткий век бывает исполнен необходимыми земными уроками. Как объяснить иначе?

Похожий терем, его старший брат, – на соседней улице. Да, их обитатели – близкие люди. В этом живёт Влад Решетников – патриарх семейства с роднёй. Красивей дома-терема в городе нет. Состоятельный торговый и чиновный люд так не строит, мыслит в другой октаве. Этот терем встал однажды, выстраданный художественным талантом, упорством и оплаченным бесчеловечными страданиями предшествующих лет. Подняться ему позволила только любовь и преданность, в которые нынче мало кто поверит. Этот сказочный дом – благодарное подношение любимой женщине, матери их детей за её любовь, ангельское терпение и подвиг преданности в их непростой судьбе, переполненной ранее нечеловеческими обстоятельствами.

Решетников с Полистьевом были из одного города, с 12 лет оказались в кружке ИЗО Дома пионеров, в 14 поступили в местное художественное училище, потом разминулись, чтобы вновь встретиться в Ленинграде, а затем обосноваться в Новгороде. Эти годы сложили характер Яромира, стержень его личности. Повторно пройденный последний училищный курс, но уже в Ленинграде, срочная служба на флоте. Четыре года службы, сколько красоты он мог сотворить за это время! К счастью, его руки оказались востребованы и там, не забыли своего ремесла – сутками вычерчивал оперативно-тактические карты боевых манёвров. Вернувшись – работа в молодежной городской газете на Тракторном заводе. Жилья не было, жили уже без отца, мама обиталась в стреноженном автомобильном фургоне. Получив небольшой пригородный участок, своими руками отстроил небольшой домишко. Из чего было. Сам сложил кирпичную печь, таскал и и тесал брёвна. Как ребёнок удивился гудению пчел в незамеченном им дупле одного из таких брёвен. Он никогда этому не учился, но руки, казалось, будто всё помнили. Неподалёку подходил любоваться полуразрушенным заброшенным храмом, его просвечивающими куполами, сводами, кирпичной кладки. Однажды узнал о планах его сноса. Встал на защиту, бился до конца, до изнеможения Не помогло. Понял, что выдержать такое не по силам, что не смирится никогда. Оставалось покинуть родной город, и так он оказался в Ленинграде. Без денег, без жилья, но захватил две тяжелые деревянные плахи от разрушенного купола церкви, из них он впоследствии вырежет изумительные скульптуры. Таких фантастических образов мало кто мыслил, «авангард» отдыхает.

Решетниковы занимали небольшую комнатушку в общежитии Академии художеств, уже двое детей, ждали третьего. Чем-то помочь не могли. Поэтому, Полистьев устроился в охрану складов – сутки через трое, зато койка в общежитии и скромная зарплата. Основная работа это реставрация: ветхих рукописных книг, музейных экспонатов. Трудились с Решетниковым и над общими заказами. Однажды получили приглашение из Новгорода. С тех пор весь остаток их удивительных жизней сложился именно там.

Тут же неподалёку, на Торговой стороне с рождения проживал ещё один из добрых знакомых. Помогал строить родительский дом своему деду с отцом. Появление в городе Полистьева заметил сразу, подростком, ведь, мальчишками часто играли на Дворище и не раз наблюдали харизматичного стройного Леля в русской косоворотке, с выправкой отставного военного моряка. Замирали с едва сдерживаемым смехом, когда тот артистично-деликатно выносил под кусты сирени отхожее ведро. Ведра же с водой в своё экзотическое жилище в старинной гриднице надвратной башни на Дворище тому приходилось таскать издалека. Паренькам даже тех неухоженных лет было трудно представить проживание взрослых в подобных условиях. Шутки товарищей по этому поводу Павел не разделял, что-то внутри подсказывало о незаурядности, необычной стойкости и возвышенности этого, то ли монаха, то ли былинного сказочного героя-воина.

Павел родился необычным, наблюдательным, с живой подвижной психикой. Взрослым он был уже способен управлять явлениями, видеть скрытое, чувствовать неявное, предвидеть невероятное. Запросто мог запросить и получить в ясный день, пусть и небольшой, дождь, прекратить нескончаемый ливень или грозу. После Политехнического работал в автотранспортных парках, с 90-х – главным механиком на приватизированной, ещё с советским «душком», автобазе. Однажды, при пробое силового кабеля в подземном коробе заводского двора он на бумажном листе со схемой его пролегания ладонью определил место аварии. Объяснял это каким-то своим образом, полагая, что всё связано в природе некими информационными морфогенными полями. Что это за поля объяснить уже не мог. Он был местным, вырос в этом городе, но мама родилась в Петергофе, её отец был русским немцем, может это нас сблизило, потом и сдружило.

К Полистьеву Павел относился с уважением, всегда держал почтительную дистанцию. При встречах на улице не скрывал радости. Особо тёплыми и запоминающимися для него стали первые «выездные» колядования сотрудников Центра Яромира накануне Рождества. Дети Павла, тогда и соседские, были в восторге. Увидеть и услышать наяву подобную ожившую сказку казалось невероятным. Уже за неделю до очередного Рождества даже подростками они загодя собирали гостинцы колядовщикам. Как-то для этих дарений красиво расшили и специальный холщёвый мешочек.

Однажды после сильной грозы со шквалистым ветром обломилась тяжёлая ветка старого дуба, стоящего у него в саду. Падая, повредила крышу крыльца. Я посоветовал спилить хотя бы часть этого дуба, растущего «у него» на участке. Он будто обидевшись отвернулся, потом задумчиво произнёс: «это не он у меня, а я у него в гостях, присоседился, ты ведь знаешь, сколько ему лет?» Под этим дубом он построил небольшой флигель с печью, оборудовал там «клуб» для рок-сессий, обзавелся приличными инструментами и аппаратурой. Собирал своих друзей, таких же музыкантов-любителей, играли джаз, рок и даже классику. Сам прекрасно владел соло гитарой. Даже зимой в этом натопленном небольшом помещении кипела радость. Музыканты – взрослые серьезные мужчины: кто врач, кто преподаватель или адвокат, здесь становились задорными и даже немного бесшабашными мальчишками и, казалось, не расстанутся никогда. Спустя несколько лет мы незаметно, будто исподволь осиротели. Почти все ушли из жизни. Приглашать им на замену он никого не решился. Наверное, в память о них. Посчитал, что это не «они были у него, а он у них», в их добром кругу, пусть и в его рукотворном «клубе».

Было у Павла ещё одно увлечение – живопись, в основном, любил акварель. В любую погоду, мороз и дождь его можно было видеть с расстреноженным этюдником где нибудь на любимой Торговой. Авторитетом в этом искусстве для него был и один из друзей Яромира – художник-акварелист Иван Полноватов. Недавний фронтовик, чудаковатый разговорщик, в прохудившихся сандалиях и дурацкой тюбетейке. На своих акварелях он сохранил образы большинства новгородских храмов, их послевоенный облик, состояние их того грустного таинства. Стиль письма – необычен и неповторим, узнаваем даже по небольшим фрагментам. Мрачное звучание тайной затемнённости, почти пастозной ауры, вдруг открывается зрителю фантастической надеждой, верой в справедливость вечности. Это работы нашего Врубеля, пусть в акварели. Их роднит мощь творений. Свои работы Иван часто просто дарил, Яромиру – целую коллекцию.

Иван казался блаженным, видимо, в первую очередь себе самому. Болтал, что думал, не стеснялся. А что было бояться после пройденного военного ада? И вот этого ветерана-чудака пригласили однажды на беседу, затем – допрос. Показался чем-то опасен. Памятная доска на доме, где он – Почетный гражданин города, прожил последние годы об этом «скромно» умалчивает. Так же и с Красноречьевым. Их дома – пост-хрущевские полубомжатники. Рядом дома-особняки других Почетных. Задумаешься, если они были одинаково почётны и дОроги городу, почему так по-разному оценены материально при жизни? Может эти творцы заняли место с списке почетных случайно, как цветные лоскутки на камуфляже тщеславных баронов. Ведь, не для бесплатных же похорон – для вечности, отливалась в этом списке почетных советская и постперестроечная знать.

Как-то раз я попросил Павла помочь определить на своей даче место для колодца, найти водяную жилу. После работы отвез его туда на своём «сливочном» Саабе. Это процедура не заняла много времени, воспользовался лозой. Сидя на сложенных сосновых брёвнах в лучах вечернего солнца потом мы пили чай из термоса, разговорились, вспомнили ушедших друзей. Я решился спросить его о судьбах и моих близких, что растерялись где-то вдали. Спросил и даре Полистьева, как он видит его душу и линию судьбы. Достали из бардачка машины карты Новгорода и Питера, разложили на ровном спиле древесины. Он провел ладонью. О ком-то ответил сразу. Кого-то не опознал.

«Я ничего не вижу, но может некоторых уже нет, а кто-то за рубежом, давай завтра попробую на свежую голову снова», сказал он.

Чтобы ответить о Полистьеве Павел молча задумался, тяжело вздохнул. Яромира он именовал всегда почтительно, по имени и отчеству.

«Так кратко сказать о нём, значит не сказать ничего, – с некой досадой, чуть в сторону, вымолвил он – знаю, что он был способен перемещаться во времени, мог проникать в прошлые эпохи, недолго гостить и в будущем. Судьба драматичная, хоть и случилась по его по силам. Душа чистая, почти неземная, он жил для нас в попытках сшить разорванные времена, наполнить обыденность очищенным смыслом. А твоих потерянных друзей я ещё поищу завтра».

Он позвонил на следующее утро: «я наверное искал тех, которых ты помнишь, возможно они нынче совсем другие, таких ты их уже не знаешь, они чужие теперь тебе, а ты им. Я все равно попробую снова, но не сегодня».

Через день сообщили, что он в реанимации, разбита голова после дорожной аварии – в их служебный «газик» врезался военный фургон, за рулём был пьяный контрактник.

Два года восстановления. Выручала живопись, он за пару часов сотворял изумительные акварели большого формата. Даже зимой, в карманы для обогрева рук вкладывал каталитические грелки. Влага красок при морозе замерзала на бумаге диковинными узорами, придавая этим работам особую неповторимость. Целительны были и «морские» прогулки на его катере к озерным островам. Туда же он брал с собой и этюдник с красками. Я надеялся на него, ждал выздоровления. Но не дождался…

Слова же о Полистьеве, о его даре телепортации запомнились, но принять их реальность и понять смысл требовало времени. Какого? – не знал никто.

Одним из ближайших друзей-единомышленников Полистьева на этом многовековом новгородском пространстве был Михаил Лобашов. Питерский по рождению, образованию, «закваске» он мог стать харизматичным политиком, блестящим маститым ученым, да он и был таким, вспомним только его фундаментальный научный труд – «Русская свадьба». Препятствовала абсолютная независимость, исключающая жизнь не по-правде. За это его люто ненавидела власть, вначале партийно-советская, позже – «перестроечная». Также он относился и к ним, мысленно старательно выстругивая для этих недругов свой авторский осиновый кол. Таких бесстрашных людей – по-пальцам, и долго они не живут. Лобашов «прорвался», прожил немало, ярко и независимо. Стал классиком исторического романа, приблизил к нам князей средневековой Руси, «поработал» для нас машиной времени. Написал 60 книг, большинство – исторические романы. Лобашов – это наш русский Морис Дрюон, уже лишь только одним циклом – «Государи Московские». Его облик производил впечатление на горожан. Не раз слышал о нем от знакомых: «наш Князь!».

Лобашов не был "сухарём", кабинетным книжным «червём», был живым, тёплым и ярким. Одним из признаков правильности мужской траектории жизни является любовь окружающих женщин, их не проведёшь. И многие тянулись к нему, хотели от него детей. Не отказывал, ведь, иначе можно и обидеть. Только тринадцать официальных отпрысков – вот это по-княжески, ведь все были счастливы. Он любил жизнь, поэтому писал и стихи, когда чувства выплёскивались через край. В 90-е многие путали два города, оба Новгорода, Нижний и Великий, и только привязка, что в этом живет Лобашов проясняла ситуацию. Именно он был брендом этого города, мог стать и любого столичного. Казалось, какие-то черты сближали его с образом Князя Андрея Боголюбского. Может, и не случайно, он как князь также погиб от рук заговорщиков.

Ещё в советское, перестроечное и постперестроечное время только они двое в городе позволяли себе повсеместно быть в традиционной русской одежде. Стойко и мужественно несли эту вахту. Кто-то, не подумав, сказал бы – вызывающе. Ожидая автобус на остановке, не раз слышали шепот удивлённых подростков – «поп». Эта одежда была для них доспехом, твердыней границы самости. Каждый принял как клятву сбережение этого сакрального для них рубежа-символа. Лобашов поселился в Новгороде уже известным историческим писателем. Не однажды становился самым тиражным в стране. Для понимания своих средневековых персонажей он, современным языком, поставил натурный эксперимент. Насчитал 14 профессий, которыми владел тогда каждый крестьянин: шорник, печник, плотник, кузнец, столяр и т.д. Упорно овладел ими, сам клал печи и камины, шил себе рубахи, сапоги, кафтаны. Своими руками изготавливал мебель для дома, строил дом на берегу Ильменя, держал корову и кур. Все деревянные изделия украшал затейливой резьбой. Вырытый им на участке бассейн украсил изготовленной лично скульптурой Нептуна. Удивлялся упорству анонимных вандалов, раз за разом сбивающих камнями этого Олимпийца. С таким же упорством его восстанавливал. Во время работы рук он складывал в уме главы романов, обдумывал поступки героев своих будущих книг. Был резкий, прямолинейный, взрывной, писал крупным детским почерком, сразу чистовик, практически без исправлений. Типичный экстраверт. Единственное, с чем он так и не справился – безаварийная езда на личном автомобиле. Это было загадкой, ведь руки – сильны и послушны, очков не носил вовсе, характер решительный и твёрдый. С интровертом Полистьевым они были психотипическими антиподами, но мировоззренчески, энциклопедическими знаниями и любовью к родной земле и её людям были словно сиамские близнецы. Один из немногих он имел право по-свойски зайти к другу для разговора. Содержание этих бесед унесло время, поэтому сегодня, мысленно, мы можем лишь что-то предполагать. Оба они из глубины веков извлекали для нас далёкое прошлое, а может, и наоборот, были проводниками нас в ту, неосязаемую современниками древность. Один текстуально воссоздал, наполнил живыми голосами русское средневековье, устройство того общества, иерархии власти, механизмы управления, идеологию и ментальность граждан. Другой позволил зазвучать средневековым музыкальным инструментам этих краёв, на основе археологических находок, воссоздав их в том же виде. Не хватало только визуальных образов. Но и они подоспели тихим подвигом труда художника Николая Пунина. Тоже друга Яромира. Откуда в его голове возникли лица средневекового люда, обустройство их улиц, домов, инструментов, панорам видов города 12-14 веков? Симфония трудов этого трио завораживает. Ансамбль образов, голосов и звуков не имеет аналогов, он будто выверен взмахами некой дирижёрской палочки. За той партитурой кому-то, похоже, пришлось побывать в прошлых эпохах, вернувшись оттуда не с пустым рюкзачком. Тут я вспомнил видение Павла, о межвременных путешествиях Яромира. Да, и кто смог бы это кроме него?

3. Муки и радости на берегу вечности

Какой-то магической силой притягивает берег «седого» Волхова в створе кремля и Софии. Неудержим мощный поток тяжелой воды. Мысленно играешь его именем: тут и всезнающие прорицатели – древние Волхвы и нежная, преданная царевна Волхова.

Я был счастлив, пусть, и не долгим знакомством в этом городе с фантастическим мыслителем и поэтом Евгением Курдаковым. Сколько лет его уже нет. Здесь, на набережной, впервые услышал его глубокий бархатный голос. Поэт читал вслух – «Мой берег вечный…»:

«Мой берег вечный, река без края, волна и ветер!

Как мало надо, чтоб быть счастливым на белом свете!

На белом свете, под этим небом, на этих пашнях

Простим заблудших, претерпим властных, поднимем падших!

Нагих оденем, обуем босых, напоим жаждых,

Накормим алчных, проводим мертвых и тихо скажем:

Мой берег вечный, река без края, волна и ветер,

Что еще надо, чтоб быть счастливым на белом свете!»

Последние годы он жил в доме на набережной, неподалёку от Центра Полистьева. Знал Яромира лично, интересовался и его творчеством. У них было много общего. Главное – оба были равны мощью интеллекта и невероятными «глубинными» знаниями. Осознавая это, держали дистанцию почтения, почти, как Микеланджело с Леонардо. Курдаков тоже «резал» дерево, творил скульптуры и барельефы, был виртуозом «маховой» резьбы. Мышлением обладал художественно-ассоциативным, обожал выискивать неожиданные, диковинные образы в сплетениях ветвей и кореньев. Создал единственный в таком роде – общественный «сад корней» под открытым небом. Обладал абсолютным музыкальным слухом, и хоть на инструментах не играл, применил этот дар в стихосложении. Каждое слово, фразу он мысленно проверял на гармонию созвучия. Поэтому, любое из его стихотворений словно подвергалось им алмазной огранке, и достойно поэтической палаты мер и весов. Он тоже работал со Временем. Заглядывал ещё глубже, даже в периоды Земных оледенений. Искал разгадки возникновения человеческой речи, истоков письменности. Искал и исследовал наскальные знаки, первые слова. Здесь, на нашей земле выискивал ледниковые валуны-щаглецы с высеченными таинственными знаками. Разработал методику их дешифровки и составил понятийный словарь, сопоставив этрусским письменам. Вот тут его музыкальное чутьё пригодилось сполна ещё раз, ведь, для озвучивания, огласовки этой высеченной на камне графики использовал мелодику пения птиц. Утверждал, что столь сложный звукоряд первые люди «подслушали», восприняли и воспроизвели в речи как синтез пения птиц.

Бывало, мы бродили с ним по Ярославову дворищу и по запущенному парку путевого дворца Екатерины, наполненному щемящим душу, колючим гортанным вороньим граем. Эту грусть разбавляли лишь звуки рояля, доносимые ветром из окон музыкальной школы. Шопен и Рахманинов так трепетно, деликатно напоминали о существующем где-то счастье, о бессмертии души. Наверное, в одной из подобных прогулок родились и такие строки:

«Я, к старости стихнув, фотографом стану

И в парке, раскинув треногу и зонт,

Душой осветлённой жалеть не устану

Закаты, летящие за горизонт.-

Любить не устану ту зыбкую вещность

Теней, мимолётностей, полутонов,

Что раньше не видел, надеясь на вечность,

Что, в общем, и видеть-то был не готов.-

Что, доски пластая, что, вирши верстая,

Сквозь юность спеша, разглядеть не успел,

Быть может, к концу рассмотрю, постигая

Любви этой вечно прощальный удел.-

Чтоб с этой убогой и ветхой обскурой,

Бесстрастно смотрящей сквозь жизнь и сквозь вас,

Стать в парке том старом такой же фигурой,

Как эти обычные ясень и вяз.-

А к вечеру по отдалённой аллее,

На плечи закинув треногу и зонт,

Неспешно уйти, ни о чём не жалея,

Навстречу закату за свой горизонт.»

Что-то в этих, ювелирно тонко выверенных строках, несмотря на их пронзительную силу, меня уже тогда немного смущало, чуть «царапало». Понял – неоправданный пафос «финального оптимизма». Курдаков и сам это знал, как никто другой. В попытке на что-то опереться он поэтическими пассами «уговаривал» себя и, конечно же нас, читателей, поверить в достаточность для счастья лишь этих обстоятельств. Может, чтобы успеть оправдаться перед вечностью, торопясь хоть за что-то отблагодарить завершающуюся судьбу. Мне казалось, что подобные горькие сомнения переполняли и последние годы Яромира. Его горение, сжигание себя без остатка в непосильной круглосуточной работе последних лет было по-сути последней земной агонией таланта этого творца.

Неужели, думалось, можно просто «неспешно уйти, ни о чём не жалея за свой последний горизонт…». Я догадывался – поэту, конечно, и Полистьеву было о чём сожалеть, да, как и некоторым из нас. А чтоб быть счастливым на белом свете, берегом и волной с ветром, хоть и вкупе со своими гениальными «погремушками» явно не «отбиться». Этот драгоценный эликсир замешивается на делах поважней. Курдаков беспрестанно думал об этом, пытался пробиться к истокам судьбы:

«Где-то вдали или в юности где-то,

Там, где живая томится душа,

Иволга тихо окликнула лето,

Май встрепенулся, дождями шурша.

Где это, что это, как не забылось?

Как удалось, затаившись, сберечь

Этих дождей моросящую сырость,

Этой реки хлопотливую речь?

Как удалось не утратить надежду,

Вновь и навеки вернуться душой

К дальней тропе, пробредающей между

Явью и нами в пыли золотой?

К миру, где дождь шелестит, пролетая,

Вереск цветёт и в тумане речном

В дальней дали, не смолкая, взывая,

Иволга тихо свистит о былом.»

Ответы на эти вопросы наверняка искал и Яромир. Траектория его судьбы во многом перекликалась с курдаковской. Много лет назад Яромир сложил книжку своих сказок, оформил личными рисунками, художественными титлами. Эта рукопись – Жар-птица в одном экземпляре ждала издания, просилась в полёт. В те годы такое было почти не реально. Издать у себя с достойной полиграфией предложили скандинавы, заезжие экскурсанты Центра. Потом исчезли вместе с книгой, по-сути – украли. Подобное случилось и у Курдакова. В последний год жизни для присвоения звания академика Петровской академии он выслал единственный том своих исследований, и тот также, таинственным образом исчез, даже из кабинета Президента академии.

Так вышло, что главным в их жизнях стало выживание, отстаивание и сбережение своего дара, призвания в обстоятельствах стоического преодоление нищеты и лишений, упорный, порой, подвижнический труд, и запоздалое признание. Личные жизни сложились по-разному, но по итогу – драматичный финал, горькое осознание упущенного и не случившегося.

Ярославово дворище во времена Ярослава Мудрого именовали Ярославлем. Именно здесь, а не за кремлёвской стеной находилась резиденция этого Князя. Можно сказать – дворец, ведь величественней тогда не было во всей Европе. Ему не мешало соседство с местным Торгом. Здесь собиралось и Вече – городской, тогда вернее, республиканский парламент. Сто «золотых поясов». Решали как лучше использовать заработанное на благо своего города и горожан. Демократия! На надвратной башне висел Вечевой колокол, собиравших этих влиятельных господ для решения важнейших вопросов. Торг был пульсирующим сердцем этой самоуправляющейся республики, он кормил городской люд, на доходы от торговли позволял содержать войско, княжий двор, главное – накапливать богатства, а их излишки щедро инвестировать в строительство храмов, укрепление и благосостояние города. Успешный купец был столь же влиятелен, как и боярин. Известно, что знаменитый былинный купец и гусляр Садко, «заморский гость» для сопровождения караванов и судов со своими товарами содержал специальную дружину, нынче – ЧВК (частную военную компанию). Как с таким было не считаться?

Храмы, возведённые на этой небольшой площади, вначале строились бревенчатыми, потом из камня и кирпича. Все они были задействованы в торговых делах не только молитвой, но и проком. Так, их подклети, первые ярусы, в основном служили как склады. В храме «Иоанна на опоках» работала, в современных терминах – палата мер и весов. Там же купцы отмечали завершение успешных торговых сделок, вершили суд.

Сколько раз мы прогуливались тут с Курдаковым, старались ближе к ночи, когда замирает людской гомон и только отдельные горожане, чаще студенты музыкального колледжа, возвращались из Кремля домой, на Торговую сторону. Курдаков знал тут каждый памятник, каждую дорожку, тропу. Мог бродить с закрытыми глазами. Главное, будто, расшифровал это спрессованное веками безмолвие, ощущал вибрации, может, голоса случившихся эпох. Зимой до боли в ладонях терпел прикосновение к заледеневшей кладке храмовых стен. Это место казалось ему таинственным лабиринтом ушедшего времени, туго свернутой спиралью, хранившей драмы и тайны, таившей почти космическую мощь. Храмы на Славне он видел космическими кораблями, готовыми к старту, дат которых мы пока не знаем. Особо близок ему был Спас на Ильине. Очищенный от «балласта» поздних приделов, он первым был готов взмыть в вечность. Видимо, никак не складывался его экипаж. Вспомнил Красноречьева, как тот бился за расчистку наших храмов от прилипших к ним за долгие, ещё дореволюционные годы, хозяйственных приделов, неуместных в таком соседстве архитектурных стилей, уродливых куполов, двускатных, будто для сельских клубов, кровель. Особо был удручен состоянием церкви Никиты Мученика. Курдаков жил тогда рядом, в хмуром, сыром полуподвале. Следуя утром на работу, всегда подходил к его абсиде, касался ладонью и, склонив голову, шептал: «держись, Никита». Ему казалось, что Никита слышит его. Однажды в благодарность написал стихотворение:

"На Мстинской улице моей летят метели,

И сквозь метельное безвременье глядят

Две церкви древние, две ветхие скудели,-

Никита Мученик и Федор Стратилат.

Безумен снег, смятенна ночь, но и в смятенье

Святая стража эта страждет до конца,-

Никита Мученик в мучительном терпенье,

Воитель Федор – с твердой стойкостью бойца.

Не бойся ночи, не сдавайся, обессилев,-

В пустом безвременье не спят, еще хранят

На Мстинской улице моей-мою Россию

Никита Мученик и Федор Стратилат."

Красноречьева он считал почти святым, вернее – осенённым их помощью. Бывал у того в последние годы. Зрелище грустное, будто Меньшиков в Берёзове. Похоже на ссылку, почётом не пахло. В своих творческих полётах тот был открытым, искренним, щедро фонтанировал идеями, моментально воплощал их на бумаге, ни от кого не скрывал. Бери и используй. Вот и попользовались. В своих публикациях даже не постеснялись упомянуть эпизод, когда Красноречьеву отказали в работе над проектом реконструкции церкви Филиппа Апостола и восстановления Никольской, что рядом. Предлог – член партии, а церковь-то действующая. Не надо иметь проницательность герцога Ришелье, чтобы понять подлую подоплёку этого парадокса. Ведь, именно членам партии, как надёжным, «проверенным» кадрам и поручали такие заказы. Именно для этого, для возможности свободно работать, склоняли и принимали в КПСС наиболее талантливых. А сколько до этого Красноречьевым было выполнено аналогичных проектов! Шито белыми нитками, явно кто-то корыстно похлопотал, в итоге – казуистика на грани с издёвкой. Заинтересанты известны. С некоторых пор, похоже, Мастер оказался, в неявной опале, унижен и раздавлен. А реагировал на это как мог, подобно Левше, да, и как многие наши мужики в подобной ситуации.

За этими грустными воспоминаниями Курдакова мы подошли к надвратной башне.

– Знаешь, – сказал он – ведь, именно здесь, на третьем этаже, под колокольней Вечевого колокола жил Полистьев. Десять лет в помещении без воды, канализации и отопления. Вернее, печь он сложил там сам, но не высокая из-за технических ограничений труба дымохода часто при некоторых ветрах задувалась извне, блокируя тягу. Слышал от его друзей той поры, как однажды совпали: его болезнь с температурой под 40, мороз на улице и этот коварный ветер. Попытки обогреть помещение привели к задымлению, невозможности дышать и даже открыть глаза. Пришлось распахнуть окна, температура в комнате опустилась с 10 до 4-х градусов. Через 10 лет такого «счастья», получив скромное жильё в старом фонде тут на Торговой, он спустился последний раз с этого, своего «орлиного гнезда» на костылях. Отказали спина и суставы. Почти год отлёживался пока молодой организм не воспрял.

Он, его труд, уникальные навыки, чутьё реставратора были нужны городу и музею. Только поэтому его до поры подкармливали скромными договорными гонорарами, держали на поводке. В штат не брали, зарплаты не платили. Все же его работодатели той поры жили в благоустроенных тёплых квартирах, носили звания, награды, писали статьи, диссертации и книги, уверенно строили свои карьеры, кто-то имел служебный автомобиль с водителем – «персональный поджопник», как метко определила Инна Собакина, автор знаменитых прежде «Новгородских баек». Что имел тогда он? Только то, что позволяло физически выжить. К примеру – сезонная должность «зимнего» сторожа базы летней экспедиции археологов. Это называется – с «барского плеча».

Может, теми его десятилетними страданиями, так дорого оплачена возможность напитаться чудом, кто-то скажет – Инициацией. Здесь, в этой вертикали Вечевого колокола древнего Новгорода он, не думая об этом, обрёл способность телепортации, кружения по времени. Возможности проникать в глубь веков, возвращаться, соединять разорванные временем связи, смыслы, идеалы. Тут на Дворище он обнаружил некий временнОй портал, воронку, вход в лабиринт вечности. Что-то вроде провала Тенар в болгарских Родопах, куда некогда устремился Орфей для поиска своей Эвридики.

– Подробней тебе смог бы поведать Святой блаженный. Фёдор, что упокоен тут у Георгиевской церкви в 13 веке – сказал Курдаков – этот мальчик был с ним близок, помогал Яромиру в тех странствиях, да, и выручал не раз.

Загадку Дворища одним из первых почувствовал Николай Рерих. Бывал тут не раз. Изучал археологию края. Объехал всю область, тогда – губернию. Завершил тот вояж на Валдае, в удивительном месте бьющего ключа-реки из карстового разлома. Написал очерк- пророчество «Неиспитая чаша». Чета Рерихов были рождены Посвященными, чудесным образом нашли друг друга и прожили долгую наполненную откровениями жизнь. Их мысли и идеи доступны ныне каждому. Кого-то настораживают, кому-то пока не прояснены. Ждут, как неиспитая чаша, приятия раскрытыми, осветленными душами. За этим пока и заминка.

Слова Курдакова о св.Фёдоре не выходили у меня из головы.

Думалось, что история каждого города наполнена преданиями и легендами. Чем древней город, чем отдаленней временной горизонт событий, тем удивительней персонажи и их дела. Сегодня в них остаётся только верить. Хотя, кто-то способен чувствовать сердцем, прикасаться душой. Одна из легенд средневекового Новгорода, о которой расскажет каждый экскурсовод, зафиксирована в житиях русских святых, ведь их участники канонизированы навек. Это Блаж. Николай Кочанов, Хр. ради юродивый и Блаж. Фёдор Новгородский, Хр. ради юродивый. Пересказывать их жития нет смысла, каждый сможет прочесть. Так получилось, что листая том «Русские святые», собранные монахиней Таисией, тот, что посоветовал Курдаков, к своему удивлению я обнаружил подтверждение – действительно, Блаж. Фёдор «погребён у церкви св. Георгия на Торгу (Ярославом дворище). На могиле была воздвигнута часовня. Новгородские купцы всегда считали его своим покровителем». Следов часовни сегодня нет, разве, контуры фундаментов, место это никак не отмечено, да и покровителем той блестящей средневековой купеческой торговли ныне почему-то предлагают св. Параскеву, жившую в турецкой Анатолии.

Со временем, проходя мимо этого места, я ощутил в душе симпатию и какую-то близость с этим святым, представил его еще отроком, мальчиком Федей, потом юношей с чистой распахнутой душой. Он был из богатой семьи, получил хорошее образование, жил тут на Торговой стороне, где-то рядом. Что определило его выбор стать нищим юродивым, раздав после смерти родителей все добро и капиталы? Убежденность, отчаяние неразделенной юношеской любви или что-то другое? Уже не узнать. Жития фиксируют его частые моления в церкви Фёдора Стратилата, тут неподалёку.

Одно из городских поверий советует просить Фёдора Стратилата о помощи в поиске потерянного. Все просто: надо подойти к его абсиде и тихонько попросить. Сработает или нет каждый поймет сам. Бывало помогал. А что считать потерей, тоже решаете сами. Кто-то ищет ключи, колечко или часы. А кто-то, как у Вертинского:

«Самой нежной любви наступает конец,

Бесконечной тоски обрывается пряжа…

Что мне делать с тобой, с собой, наконец,

Как тебя позабыть, дорогая пропажа ? !

Но ответит тебе чей-то голос чужой:

"Он уехал давно, нет и адреса даже…"

И тогда ты заплачешь: "Единственный мой !

Как тебя позабыть, дорогая пропажа ? ! "

Как-то раз Курдаков в одной из поездок по области вспомнил, что в военном Аракчеевском поселении села Медведь, А.К. Толстым было написано стихотворение знакомое всем советским школярам с «Родной речи»:

«Колокольчики мои,

Цветики степные!

Что глядите на меня,

Темно-голубые?

И о чем звените вы

В день веселый мая,

Средь некошеной травы

Головой качая?…

Возникла идея отметить это, увековечив на памятной доске. Доску сделали, но укрепить на фасаде офицерских казарм тогда не позволили без согласований. Прибили к сосне на ближайшей опушке. «Послали» в Космос.

Вспомнив это, я решился тут на газоне, рядом с контуром часовни, самовольно в темное время тоже установить памятную доску «своему» Фёдору. Простую, укрепив на двух стальных трубах, вбитых в землю. Кто-то счел бы это хулиганством, но, подумал я – святой заступится, как иначе. Тот и заступился, решив как положено «по-божески». Вот уж где промысел! Ровно через неделю именно на этом месте город установил памятный знак добровольцам народного ополчения. Ведь и «мой» Федя тоже был в каком-то смысле добровольцем, избрав свой нелегкий путь, тот, что обозначал божественные контуры человечности своим современникам, может, сегодня и некоторым нам.

В завершении Жития сообщают:

«В первый февральский день 1392 года блаженный Феодор был особенно радостен и светел. «Чему веселишься, Федя?»,– спрашивали горожане, и он отвечал со счастливой улыбкой: «Прощайте меня, далеко ухожу от вас!». К вечеру святой отошел в вечность. Начался отсчёт его нового служения людям— предстательства пред Богом, небесного покровительства».

Считается, что души людей живы пока о них помнят живые. Проходя мимо этого места, я, кажется, каждый раз соприкасаюсь со своим Федором, ощущаю теплые волны. Похоже, один. Но и этого достаточно. Мысленно обращаюсь: «Блаженный Феодор, спасибо за заступничество, моли Бога о нас!»

Однажды святой приснился. О Полистьеве, его странствиях в веках обещал поведать, но прежде просил не забыть добровольцев, тех безымянных, что почти все полегли защищая в 41-м город. Кто помнит о них ныне? – ушли и не вернулись. Они тоже святые. Каждый. И память о них станет достойной поминальной свечой. Полистьев был рожден в 43-м, почти в окопе того Сталинграда, он помнил об этом всегда, трепетно ступая и по этой земле, пропитанной гарью и их кровью.