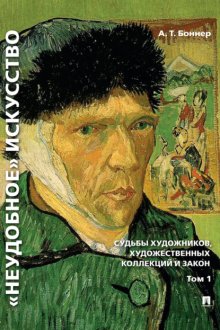

«Неудобное» искусство: судьбы художников, художественных коллекций и закон. Том 1 бесплатное чтение

© Боннер А. Т., 2013

© Боннер А. Т., 2020, с изменениями

© ООО «Проспект», 2020

Предисловие издателя, или вместо «мнение редакции может не совпадать с точкой зрения автора»

Уважаемые читатели! Я рад представить вашему вниманию книгу выдающегося правоведа Александра Тимофеевича Боннера «„Неудобное“ искусство. Судьбы художников, художественных коллекций и закон». Как всякий оригинальный труд, она не имеет аналогов как минимум в современной отечественной литературе, и ее трудно отнести к какому-либо «официальному» жанру.

Любители детективов, истории, биографий, коллеги-юристы и искусствоведы, те, кто часто ходит в музеи, и те, кто в них бывает редко, в равной степени будут увлечены содержанием книги.

Однако, как и любое талантливое, «большое» произведение, эта работа творческой личности не только развлекает, но и заставляет думать, сопереживать, спорить. В этой связи я хотел бы сказать несколько слов об интереснейшей главе, посвященной проблеме реституции: «Возврату не подлежит? Проблемы реституции трофейных культурных ценностей». В ней автор проводит безукоризненный правовой анализ ситуации, сложившейся с отдельными «перемещенными» ценностями. Наверное, если бы решение проблемы находилось лишь в правовом поле, возражать оппонентам Александра Тимофеевича было бы чрезвычайно сложно. Но поиском ответов на вопросы, связанные с реституцией, занимаются не только юристы. Решение проблемы «трофейного искусства», как мне кажется, в еще большей степени находится вне юридической плоскости. Это вопрос нравственный, исторический и, возможно, отчасти философский. Рассматривать ситуацию с отдельными перемещенными ценностями в качестве юридического казуса, вне контекста происходивших в мире событий, как будто и не было никакой Великой войны или как будто во время этой войны действовали законы мирного времени, – нельзя. Нет никакой возможности разделить в народном сознании «правильные» трофеи от «неправильных», перемещенные с соблюдением законов или в их нарушение. Нельзя признать победителей побежденными, а именно такова подоплека большинства попыток доказать необходимость возвращения предметов искусства их прежним владельцам. Точнее, потомкам потомков хозяев. Все, что сегодня находится в музеях России, является лишь мизерной компенсацией за разрушения и многомиллионные жертвы, которые она понесла в годы войны, за утраченные шедевры. Так думает, а главное, чувствует большинство граждан нашей страны, в том числе и автор этого предисловия.

Леонид Рожников

Предисловие ответственного редактора

Характеризуя представляемую книгу А. Т. Боннера, очень трудно отнести ее к какому-либо жанру. С учетом того, что она написана одним из видных современных российских правоведов доктором юридических наук, профессором, заслуженным деятелем науки Российской Федерации более естественно было бы видеть в ней классический научный труд по юриспруденции. Однако предметом данного исследования является проблематика, связанная, скорее, с миром искусства, нежели с цивилистическим судопроизводством.

Следует сказать, что автор потратил на подготовку этой книги долгие годы. Также как все его многочисленные работы в качестве процессуалиста (о чем свидетельствует семитомное издание «Избранные труды», вышедшее в 2017 году), это сочинение потребовало колоссальных усилий. Не будет большим преувеличением утверждение, что автор занимался этой темой более 30 лет. На этом пути следовало не только вникнуть в новую проблематику, но и преодолеть стереотипы восприятия искусства, навязанные строгой системой обучения в советской послевоенной школе, отчасти и в университетском образовании. Можно сказать, что А. Т. Боннер прошел большой путь от знакомства с известными работами, выполненными художниками-передвижниками, а также мастерами, работавшими в стиле социалистического реализма, к пониманию всего мира искусства.

Оригинальность авторского замысла заключается в следующем. В работе идет речь о судьбах художников и коллекционеров, а также о предметах изобразительного искусства, так или иначе оказавшихся втянутыми в орбиту гражданского, арбитражного или уголовного судопроизводства. В результате получился совершенно оригинальный сплав искусствоведения и юриспруденции. Об этом свидетельствуют, в частности, увлекательно изложенные уникальные споры, связанные с правом собственности на предметы искусства. Проведенный А. Т. Боннером анализ показал, что в силу ряда причин, в том числе специфики этих дел, принимаемые по ним судебные решения законными, всесторонне обоснованными и справедливыми оказываются далеко не всегда. Так, по его мнению, при ведении дела по иску мадам Сент-Арроман к Лувру об истребовании картины «Вакханалия» французский адвокат допустил ошибку. Не проконсультировавшись со специалистами-искусствоведами и не получив необходимой ему для ведения дела информации, он не смог доказать, что приобретенное Лувром по бросовой цене полотно принадлежит не кисти неизвестного мастера, а возможно, создано величайшим французским художником Никола Пуссеном. При появлении на аукционе картины с обозначением авторства художника как «Пуссен (?)» ее цена возросла бы не менее чем в сто раз. Однако после длительных судебных разбирательств французскими судами в иске мадам Сент-Арроман было отказано.

Еще более грубую, причем злонамеренную ошибку допустил один из московских судов при рассмотрении дела по иску гражданки США Марты Ниренберг к Правительству РФ, Министерству культуры РФ и нескольким российским музеям об истребовании 17 картин, ранее принадлежавших ее деду, известнейшему венгерскому коллекционеру Л. Херцогу. По утверждению истицы, основанному на ряде убедительных доказательств, в момент предъявления иска истребуемые ею картины находились в Государственном музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина (ГМИИ) в Москве, в Нижегородском государственном художественном музее, а также во Всероссийском художественном научно-реставрационном центре имени Н.Э. Грабаря. В частности, в порядке обеспечения доказательств нотариус г. Москвы удостоверил тот факт, что 31 августа 2001 года в залах № 23 и 17 ГМИИ в экспозиции находились картины с указателями следующего содержания: «Франсиско де Гойя 1746–1828. Карнавал. 1812–1816… Из собрания Л. Херцога. В 1995 г. включена в экспозицию после выставки произведений живописи, перемещенных в Советский Союз из Германии в результате Второй мировой войны»; «Бичи ди Лоренцо. Умер в 1452 г. Святые и Ангелы… Из собрания Л. Херцога. В 1995 г. включена в экспозицию после выставки произведений живописи, перемещенных в Советский Союз из Германии в результате Второй мировой войны». Кроме того, происхождение четырех картин из коллекции Херцога было признано Министерством культуры РФ, ГМИИ и иными подведомственными Министерству структурами.

Полностью отклоняя заявленные требования, суд вынужден был сослаться на явно надуманные, «высосанные из пальца», абсолютно не соответствующие действительности аргументы. В решении российского суда, в частности, было записано, что четыре истребуемые истицей картины «нуждаются в дополнительной экспертизе и атрибуции… в связи с чем данные картины невозможно идентифицировать (?!)». В итоге Марте Ниренберг, потратившей много сил, времени, нервов и денег на борьбу за художественные ценности, отобранные у наследников венгерского коллекционера сначала венгерскими и немецкими фашистами, а затем достаточно странным образом перемещенные в СССР и ныне незаконно удерживаемые российским государством, так и не удалось добиться справедливости ни от Правительства, ни от специфической российской Фемиды.

Ситуация, с которой столкнулся в данном деле Пресненский суд г. Москвы, в судейском сообществе именуется «давлением воздуха». К судье с соответствующими просьбами никто не обращается, на него не «давят», однако он четко понимает, какое решение в ложно понимаемых интересах российского государства он должен вынести по конкретному спору, даже если оно будет противоречить закону и обстоятельствам дела.

На конкретных примерах из судебной практики А. Т. Боннер показывает, что российское государство, как, впрочем, и некоторые иные державы, при возникновении споров и конфликтов, связанных с культурными ценностями, стремится исповедовать несколько странный принцип «никому ничего не отдавать».

При анализе названных и многих других сюжетов гражданских и арбитражных дел А. Т. Боннер одновременно ставит и обсуждает и чисто процессуальные вопросы, например о судебной искусствоведческой экспертизе, законности, обоснованности и мотивированности судебного решения и др.

По своему замыслу и исполнению исследование отражает разнообразный внутренний мир самого автора и его интерес ко всему, что происходило и происходит в художественной сфере нашей страны и за ее рубежами. Он не принадлежит к замкнутому кругу коллекционеров и антикваров, некоторые из которых являются настоящими специалистами, но в сугубо узкой сфере. Его интересы и, соответственно, знания значительно шире и всестороннее.

Настоящее издание, безусловно, оригинально. Предметом авторского анализа в нем во многом стали сюжеты из судебной практики либо конфликтные правовые ситуации, некоторые из которых до сих пор находятся в состоянии правовой неопределенности. Обобщить этот разрозненный материал, пожалуй, было бы не под силу ни историкам культуры, ни узким специалистам в определенной отрасли права. Настоящий труд явился результатом сбора самого различного материала, тщательного его изучения и длительных размышлений ученого. Причем в книгу вошла лишь некоторая часть его наработок и наблюдений.

Тематика работы уточнялась вместе с появлением все новых проблем на рынке художественных ценностей. Настоящим индикатором этих изменений является ее занимательное содержание. Разумеется, расположение отдельных очерков и параграфов это результат структурирования обширной источниковой базы, обеспечивающего логику изложения. Кажущиеся на первый взгляд разрозненными мозаичные сюжеты благодаря профессиональному взгляду ученого сложились в достаточно цельную и гармоничную картину.

В книге выделены четыре крупных блока:

– «Художники перед лицом закона».

– «Художественные собрания и коллекционеры».

– «Возврату не подлежит? Проблемы реституции трофейных культурных ценностей».

– «Проблемы рынка художественных ценностей».

Все они рассматриваются автором на весьма ярких, нашедших отклик в судебной и интеллектуальной среде, сюжетах.

Создание этого труда стало возможным на стыке таких направлений гуманитарных знаний, как правоведение и история искусства. Мастерство исследователя проявилось, прежде всего, в поиске, жестком отборе, обработке и осмыслении огромной источниковой базы. В нее входят не только искусствоведческие источники, многочисленные сообщения СМИ по самым разным вопросам художественной жизни, но и довольно обширная судебная практика, как отечественная, так и зарубежная, а также информация из Интернета и интервью с отдельными участниками минувших событий. Порой ставится вопрос о необходимости уточнения атрибуции некоторых художественных произведений, в том числе ставших предметом судебного рассмотрения.

Следует подчеркнуть и особую форму подачи материала, бесспорно научную по существу, но в то же время лишенную узкоспециальных терминов, так называемого «птичьего языка», свойственного многим академическим исследованиям. В этом смысле книга является научно-популярной, но не за счет упрощения содержания или обращения к «жареным» сюжетам. В частности, в ней представлены образы ряда художников («Таможенник» Руссо, Гюстав Курбе, Винсент Ван Гог, Поль Гоген, Пабло Пикассо и др.) не только как создателей всемирно известных шедевров, но в качестве живых людей с их достоинствами, недостатками, а иногда и пороками. Автору все они интересны потому, что их жизненный путь либо судьба их наследия в силу тех или иных обстоятельств оказались тесно связанными с различными судебными разбирательствами.

Путем скрупулезного изучения известных, а то и заново открытых материалов автор опровергает старые и убедительно обосновывает новые увлекательные версии некоторых давно минувших событий из мира искусства. Так, весьма любопытен сюжет, обозначенный автором как «„Таможенник“ Руссо перед судом присяжных». А параграф «Кто отрезал ухо Ван Гога?» можно без преувеличения назвать сенсационным. На основе глубокого анализа писем Ван Гога и книги Гогена «Прежде и потом» А. Т. Боннер предлагает новую и достаточно убедительную версию событий, связанных с отсечением уха Ван Гога. Автор книги не согласен и с общеизвестной версией смерти художника, якобы произошедшей вследствие его самоубийства. По-видимому, полагает А. Т. Боннер, Ван Гог пал жертвой неких хулиганствующих подростков, застреливших его по неосторожности.

Достаточно своеобразны и сюжеты уголовных дел, о которых идет речь в этой работе. Так, целью возбужденного в недрах КГБ дела по обвинению коллекционера В. В. Трескина являлось изъятие у него в доход государства замечательной коллекции живописи. Ныне эти картины находятся в ряде российских музеев. Фигурантом этого же дела являлся и известнейший коллекционер Ф. Е. Вишневский. Однако последний избежал привлечения к уголовной ответственности по обвинению в «спекуляции» картинами. Он остался в статусе свидетеля, поскольку якобы «совершенно добровольно» передал значительную часть своей богатейшей коллекции живописи и произведений прикладного искусства в дар г. Москве. Вещи из бывшего собрания Ф. Е. Вишневского послужили основой для создания и поныне действующего Музея В. А. Тропинина и художников его времени. Еще три части собрания были безвозмездно переданы собирателем Останкинскому музею, Иркутскому областному художественному музею, а также Министерству культуры СССР «для распределения среди художественных музеев». Взамен Феликсу Евгеньевичу было милостиво разрешено пожизненно оставаться при значительной части своего собрания, заняв почетную должность заведующего сектором хранения созданного на базе его коллекции музея. Кроме того, ему и его жене было разрешено жить на 2-м этаже когда-то его собственного дома, также «совершенно добровольно» подаренного Москве. После этого в СМИ появились знаменитое письмо собирателя к председателю Исполкома Моссовета В. Ф. Промыслову и восторженная публикация «Известий» – «Дар старого коллекционера».

Автор и ответственный редактор оставляют за собой право не отвечать за научную точность абсолютно всех использованных в работе исходных материалов. Они отдают себе отчет и в том, что по ряду затронутых в книге проблем как у сторон конфликтов, так и у многих из наших современников могут иметься свои собственные точки зрения. В этом смысле достаточно острым и в известной мере дискуссионным является очерк «Возврату не подлежит? Проблемы реституции трофейных культурных ценностей».

Однако часто употребляемое в быту выражение о том, что «у каждого может быть своя правда», не имеет отношения к исследовательскому инструментарию автора. Его труд основан на современном законодательстве и стремлении быть объективным при освещении самых деликатных и спорных вопросов.

Интересна и судьба этой книги. Это уже ее третья версия. Впервые она увидела свет в 2012 году, когда вышла в издательстве «Проспект» под названием «Судьбы художественных коллекций и закон». Ее актуальность и неожиданное содержание были по достоинству оценены читателями. Весьма позитивное отношение коллег правоведов, а также людей, далеких от юриспруденции, но интересующихся искусством, стимулировали дальнейшее исследование этой проблематики и включение второго варианта работы в качестве 7-го тома «Избранных трудов» А. Т. Боннера (2017 г.).

В настоящем издании книга выходит с несколько измененным названием и в значительно переработанном и обновленном виде. В известной мере этому способствовали и читатели уже вышедших изданий, активно включившиеся в переписку с автором. Они делились не только своими впечатлениями, но и информацией о ряде важных затронутых им сюжетов. В частности, в связи с их пожеланиями, при участии ответственного редактора был несколько расширен исторический фон отдельных рассматриваемых в книге сюжетов.

Автор уточнил название этого сочинения, а также в определенной мере изменил его структуру. В нем появились новые параграфы «Великий князь Николай Константинович Романов и его коллекция произведений искусства»; «Когда таможня не дает „Добро“»; «Таинственная коллекция Элия Белютина» и «Об одной выставке в Музеях Московского Кремля». А содержание многих других параграфов существенно расширено.

В книге, а также в качестве приложений к ней приведены и отдельные интересные архивные документы.

Думается, что работа будет интересна и полезна широкому кругу читателей, а не только юристов и любителей изобразительного искусства.

З. С. Ненашева,

ответственный редактор, кандидат исторических наук, доцент

Очерк 1

Художники и закон

§ 1. «Таможенник» Руссо перед судом присяжных

Французский художник Анри Жюльен Феликс Руссо (1844−1910) в течение ряда лет служил в парижской таможне и получил в связи с этим прозвище «Таможенник». Он вошел в историю как самый знаменитый представитель так называемого «наивного искусства». Руссо был самоучкой и начал заниматься живописью как хобби в возрасте около сорока лет. Однако уже через два года Таможенник стал регулярно выставляться в Салоне независимых – на ежегодных парижских выставках, проводившихся Обществом независимых художников. В 1893 году он уволился с государственной службы, досрочно выйдя в отставку, чтобы полностью посвятить себя искусству. Несмотря на то, что в определенные периоды своей жизни Руссо неплохо зарабатывал, в целом он жил достаточно скромно и был похоронен в могиле для бедняков.

Таможенник пытался писать в академической манере художников-традиционалистов, но это выходило у него примитивно, как у ребенка. Однако именно простодушное очарование его работ принесло художнику признание. Исполненные наивной непосредственности фантастические пейзажи, виды пригородов Парижа, портреты и автопортреты Руссо отличаются условностью общего решения и буквальной точностью деталей, плоскостностью форм, ярким и пестрым колоритом[1]. Ныне работы Анри Руссо представлены в крупнейших художественных музеях мира. Несколько его произведений имеются и в российских музеях – Эрмитаже («В тропическом лесу. Битва тигра и быка», «Люксембургский сад. Памятник Шопену») и в Музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина («Нападение ягуара на лошадь», «Вид парка Монсури» и, конечно же, совершенно гениальная «Муза, вдохновляющая поэта»)[2].

Согласно созданной вокруг его имени легенде Таможенник являлся чрезвычайно простым и бесхитростным человеком, наделенным первобытным простодушием, замечательным примитивистом, столь же гениальным, сколь и невежественным, не ведающим, каким чудесным даром он обладает. В то же время, как отмечается в литературе, «наивность» Руссо мнимая. Она – плод его сознательных творческих усилий[3]. Творчество Руссо способствовало признанию художественной ценности примитивизма и использованию его выразительных средств.