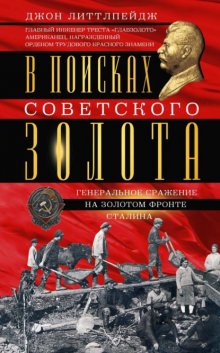

В поисках советского золота. Генеральное сражение на золотом фронте Сталина бесплатное чтение

John D. Littlepage

I N S E A R C H O F

S O V I E T

G O L D

© Художественное оформление, ЗАО «Центрполиграф», 2023

© ЗАО «Центрполиграф», 2023

Предисловие

Американская колония в Москве воспринимала Джона Литтлпейджа как обычного человека, а потому я сомневаюсь, осознает ли кто-нибудь, насколько важна история, которую он собирается рассказать. С 1928 года он работал на советский золотопромышленный трест «Главзолото»[1], и за это время золотодобывающая промышленность в СССР поднялась до второго места в мировом производстве. Мы предполагали, что его роль в этом достижении значительна, хотя сам он об этом никогда не упоминал, и догадывались, что он видел больше окраин азиатской России, чем любой другой иностранец. Но он так скупо упоминал о своем опыте, что мы понятия не имели, насколько он значителен.

Литтлпейдж вызвал у меня интерес с самой первой минуты, когда я увидел его на приеме в американском посольстве в Москве в 1934 году. Он возвышался над всеми гостями, стоя в облицованной белым мрамором комнате и внимательно рассматривая толпу туристов Москвы. Он только что вернулся из поездки в «форде» советского производства по караванным тропам Северного Казахстана и Горного Алтая.

Нас представили друг другу, и помню, что спросил у него о добыче золота возле азиатских границ России, поскольку интересовался этой темой в контексте международной политики.

– Когда золото находят на какой-либо неосвоенной территории, вдали от городов или железных дорог, какое время может потребоваться, чтобы эту территорию освоить? Я подразумеваю, влечет ли за собой обнаружение золотоносной жилы то, что мы называем цивилизацией: школы, места развлечений и прочее, и происходит это быстрее или медленнее в Советской России, чем в Соединенных Штатах?

Литтлпейдж ответил на мой довольно сложный вопрос, не задумываясь и с едва заметной улыбкой:

– Когда люди находят золото, они достаточно скоро получают то, что хотят, независимо от того, живут они на Аляске или в Советской России.

Я записал эти слова, поскольку они проливают свет на прозаичные, основанные на фактах взгляды Литтлпейджа на все. Наше американское сообщество в Москве, представители которого придерживались самых разных взглядов на Россию и коммунизм, постоянно увязали в «идеологических» нелепостях. Советские коммунисты окутывали всех нас околонаучными терминами, новопридуманным языком, который ежечасно обрушивался на нас со страниц газет, мы слышали его по радио, встречали в фильмах – везде. Этот язык, как «поросячья латынь», которую дети сочиняют для собственного развлечения, оказался очень «заразным» и разошелся по всему миру; неудивительно, что иностранные дипломаты и аккредитованные в России корреспонденты газет не остались в стороне. С самой первой беседы меня привлекла к Литтлпейджу его свобода от этой искусственной речи.

Наши с ним беседы о советской промышленности, положении рабочих, женском труде на шахтах очень помогли мне в написании статей для «Кристиан сайнс монитор», позволили лучше объяснить вопросы, которые иначе безнадежно заплутали бы в лабиринте большевистской терминологии. Я всегда мог рассчитывать на Литтлпейджа, когда требовалось выразить точку зрения американского «производителя», как он любил себя характеризовать.

Когда советское правительство в августе 1936 года инициировало серию процессов по делам о заговорщической деятельности с видными коммунистами в качестве обвиняемых, большинство представителей иностранного сообщества в Москве посчитали, что Иосиф Сталин и его сподвижники выдумали все те преступления, в которых подсудимые сознавались в судебном заседании, и под пытками заставляли их признавать свою вину. Процессы впечатляли даже тех, кто рассматривал всю процедуру как полнейший подлог.

Литтлпейджа не было в Москве во время первых процессов, он вернулся после длительного пребывания на советском Дальнем Востоке только после второго процесса, в январе 1937 года, когда видные коммунисты сознались во «вредительстве» на нескольких советских заводах, целью которого было дискредитировать Сталина.

Я спросил Литтлпейджа:

– Как вы думаете, процесс инсценирован или нет?

Он ответил:

– Я ничего не знаю о политике. Но я довольно много знаю о советской промышленности. Не сомневаюсь, что большая часть советской промышленности была сознательно разрушена, и вряд ли такое было возможно без содействия влиятельных коммунистов. Кто-то занимался вредительством на предприятиях, при этом на всех высоких постах в промышленности были коммунисты. Из этого я делаю вывод, что они содействовали саботажу на промышленных предприятиях.

Теории для Литтлпейджа не существовало. Но он верил тому, что видел.

Чем дольше я говорил с Литтлпейджем, тем больше убеждался, что он обладал материалом для самой ценной книги, которая только могла быть написана о Советской России. Насколько мне известно, его положение среди иностранцев было совершенно уникальным, поскольку он работал в тесном контакте с советскими организациями и в то же время никогда не отклонялся, даже на самую малость, от своих изначальных американских взглядов. Все другие иностранцы в России либо приехали в страну, как сочувствующие коммунистам, и были приняты во внутренних советских кругах по этой причине; либо, не имея политических склонностей, полностью находились вне советской системы. Литтлпейдж пребывал внутри системы на протяжении многих лет, но оставался таким же беспристрастным, как и в самом начале.

Он был своего рода янки из Коннектикута при дворе короля Коммунизма. Он наблюдал за происходящим и не особенно удивлялся тому, что видел. У этих людей собственные манеры и привычки, говорил он, и не ему их судить. Они наняли его для выполнения определенной работы – получить для них как можно больше золота, и он старался делать все, что мог. Он прекрасно с ними ладил, потому что не вмешивался в их интриги и не пытался совать свой нос в дела, не связанные с добычей и выплавкой золота.

Я сказал ему:

– Вы именно тот человек, которому следует написать книгу о Советской России. Вы знаете эту систему лучше, чем любой другой, и всегда смотрели на нее со здоровым американским любопытством, но без особых эмоций.

Он покачал головой:

– Я не писатель, к книгам не имею никакого отношения. В любом случае я работаю на этих людей и не могу писать о них, пока нахожусь у них на службе.

Удачное стечение обстоятельств позволило появиться этой книге. Однажды, летом 1937 года, мы пригласили Литтлпейджа с семьей пообедать в нашем московском доме. Миссис Литтлпейдж и две их дочери прибыли вовремя, но сам Литтлпейдж отсутствовал. Жена объяснила, что он задерживается на работе и приедет после обеда.

Он появился около одиннадцати и после часовой непринужденной беседы внезапно объявил, что с Россией покончено – семья Литтлпейдж навсегда возвращается в Соединенные Штаты.

Все мы были ошеломлены, включая миссис Литтлпейдж.

– У меня еще не было случая сказать даже жене, – пояснил он. – Сегодня я уволился из треста «Главзолото», и мы немедленно отправляемся домой.

Среди всеобщих возбужденных возгласов мне в голову пришла идея.

– Теперь вы можете написать книгу! – воскликнул я.

Литтлпейдж выглядел раздраженным. Книга была последним, о чем он готов был думать. Но я был абсолютно уверен, что он обладает сведениями для отличной истории, которую следует рассказать, и предложил помочь ему. Я тоже вскоре собирался домой в Калифорнию, впервые за семь лет, и, расставаясь той ночью в Москве, мы договорились, что через месяц встретимся в своей стране и все обсудим.

На протяжении большей части своего отпуска я вытягивал из Литтлпейджа факты, узнавая изнутри необыкновенную историю, которую он не чувствовал себя вправе обнародовать раньше. Решившись говорить, Литтлпейдж оказался словоохотливым – по крайней мере для инженера. Он извлекал из памяти события десяти предыдущих лет, а иногда его жена вспоминала какой-нибудь эффектный эпизод, чтобы украсить его рассказ.

Миссис Литтлпейдж вполне достойна отдельной книги. Она внешне выглядела не старше своих дочерей и была так же молода духом. У нее такая интеллигентная речь и столь изысканные манеры, что никто бы не догадался, какую жизнь она вела: ей приходилось жить в шахтерских поселках на Аляске и в России с пятнадцати лет. Она проехала с мужем более ста тысяч миль по удаленным уголкам азиатской России, но я никогда не слышал, чтобы она жаловалась кому-то на трудности в своих необычных путешествиях.

– Зачем вы совершали такие трудные поездки? – как-то спросил я ее. – Неужели приключения важнее для вас, чем удобства?

– Я об этом даже не думала. На самом деле я ездила с Джоном, потому что ему нравится, как я готовлю.

В другой раз я спросил миссис Литтлпейдж, какое впечатление на нее произвел большевик – ветеран русской революции, который прибыл на Аляску в 1927 году приглашать ее мужа на работу в Россию.

Она улыбнулась:

– Ой, я подумала, что он очень забавный! Он поцеловал мне руку, а такого со мной раньше не случалось.

Случай показался мне занимательным. Первый большевик, которого она увидела, поцеловал ей руку! Я включил рассказ об этом в черновик книги ее мужа.

Но суровый взор Литтлпейджа обнаружил этот эпизод.

– Зачем упоминать об этом? – спросил он. – Вы говорили, что мы собираемся писать о советском золоте. Какое отношение имеет целование женских рук к советскому золоту?

С другими забавными эпизодами дело обстояло лучше. Литтлпейдж оказался прирожденным рассказчиком и был способен рассказывать одну байку за другой.

По сути, вся книга – рассказ о десяти годах службы Джона Литтлпейджа в советском золотопромышленном тресте, который ведется от первого лица. Однако некоторые выводы и заключения из его опыта были сделаны в беседах и переписке между Литтлпейджем и мной, и потому Литтлпейдж настоял, чтобы и моя фамилия стояла на обложке книги.

Помогая описать опыт Литтлпейджа и выводы из него, я старался сохранить хотя бы тональность, если уж не точную фразеологию, его неприкрашенной речи. Как и многие инженеры, Литтлпейдж мог ясно и точно описать рудник, но редко утруждал себя описанием человека или места действия. Чаще всего он и думал в производственных терминах.

Я как-то спросил его:

– Когда большевики тысячами отправляли раскулаченных крестьян в шахты на принудительные работы, как вели себя эти люди?

Литтлпейдж задумался на мгновение и ответил:

– Они ведь никогда раньше шахту не видели. Примерно на полгода выработка снижалась. Потом они набирались опыта, и добыча снова возвращалась в норму.

Многие большевистские лидеры подобным образом относились к рабочим на советских государственных предприятиях.

Демари Бесс

Глава 1

Большевик приезжает на Аляску

Помню, что на юго-востоке Аляски ранней осенью 1927 года была исключительно хорошая охота. Моя работа управляющего золотым рудником, расположенным в 125 милях от Джуно, не настолько меня ограничивала, чтобы я не мог иногда выбраться на природу, и, когда однажды вернулся из удачной охотничьей экспедиции, меня ожидала телеграмма. Она была от моего нью-йоркского друга, который просил сделать все, что в моих силах, для русского профессора Александра Серебровского. Оказалось, что профессор был командирован на Аляску из Московской горной академии, чтобы узнать подробности нашей добычи золота. Мой друг хотел ему в этом посодействовать и решил, что я именно тот человек, который может это организовать.

– Тьфу ты, черт! – сказал я жене. – Похоже, придется на несколько дней поехать в Джуно, сопроводить этого русского профессора.

Я уладил свои дела так и отправился на моторном катере в Джуно – встретить корабль из Сиэтла.

Единственные знакомые мне в ту пору русские жили в Ситке, которая была столицей Аляски, прежде чем Россия продала ее Соединенным Штатам. В Ситке есть русская церковь, где служат священники с длинными бородами и в рясах. В глубине души я представлял русского профессора похожим на тех священников, без рясы, конечно же, и, отправившись встречать пароход из Сиэтла, высматривал похожего человека.

Я внимательно всматривался в пассажиров, которые сходили на берег, но не увидел никого похожего на индивида, которого мне нарисовало воображение. Поэтому вернулся в гостиницу, где забронировал ему номер. Ведь мы могли разминуться. Дежурный на входе сказал: «Он наверху в номере». Я поднялся по лестнице, готовясь принести извинения за то, что не встретил его.

Серебровский открыл дверь, и я понял, почему не узнал его на причале. Среднего роста неприметный мужчина, чисто выбритый, в американском костюме и имеющий чисто американские манеры, абсолютно ни в чем не совпадал с тем образом русского профессора, что я себе нафантазировал. Он хорошо владел английским, хотя говорил с жутким акцентом, но спокойно и тихо, почти шепотом.

Я знал о способности некоторых людей предугадывать собственное будущее, но за собой никогда ничего подобного не замечал. В тот момент у меня не было предчувствия, что общение с этим человеком для меня нечто большее, чем рутинное поручение, которое надо выполнить как можно лучше. И я, разумеется, даже не догадывался, что в ближайшие десять лет он будет играть важную роль в моей жизни и направит меня и мою семью по новому и весьма странному пути.

Серебровский оказался человеком, с которым можно иметь дело. Он точно знал, чего хочет, и обладал обширной информацией о золотодобыче на Аляске. Еще больше меня удивило, что он неплохо знаком и с моей биографией. Он сказал, что хочет увидеть как можно больше за возможно более короткий период времени, и был готов выделить на это столько денег, сколько понадобится. Я сказал, что лучше всего арендовать судно, так как золотые прииски в Юго-Восточной Аляске по большей части расположены неподалеку от воды. Он дал согласие, и мы отправились в путь.

Серебровский быстро завоевал мое уважение тем, что не гнушался тяжелой работы. Я высоко оцениваю собственную выносливость, но он никогда не прекращал работу раньше меня. Я добросовестно работал на него, сделав не меньше, чем для любого иностранца из тех, кого мне рекомендовали, как его. Я показал ему и рудники Джуно на Аляске, и разработку мелких жил, и драгирование. Я достал для него всю информацию, которая ему требовалась, об операциях на Аляске, из Горного управления и из частных источников. После дней, занятых осмотром, вечера он проводил над этими материалами.

В один из дней мы остановились в Ситке, которую Серебровский специально попросил включить в наше путешествие. Он хотел получить всю информацию о русских, живших в этом месте прежде, чем Соединенные Штаты купили Аляску. Я проводил его в старую русскую церковь, в которой сам до этого ни разу не был. Когда вышли священники, он заговорил с ними по-русски, и они начали долгую беседу, из которой я, разумеется, ни слова не понял. Но как мне показалось, Серебровский расспрашивал священников об истории этого места и современном русском населении.

Затем нас повели по церкви, и я стал ходить по ней, как по прииску, намного обогнав священников, которые нас сопровождали. Серебровский остановил меня, сказав, что я чуть было не совершил большой грех, ступив на особое место, куда можно только священникам. Он хорошо разбирался в церковных традициях, хотя был профессором в новой атеистической России.

Мы провели вместе несколько дней, и Серебровский начал зондировать почву о моем отношении к поездке в Россию с целью содействовать правительству в организации золотодобычи. Предложение застало меня врасплох. Я жил на Аляске с семьей уже четырнадцать лет, исключая то время, когда служил в авиации во время войны. Моя жена была из семьи с Аляски, так что жила здесь с детства. Я стал приезжать на Аляску на практику, еще когда учился, и первую самостоятельную работу получил здесь. Теперь в возрасте тридцати трех лет я управлял довольно крупной компанией и не видел причин быть чем-то недовольным.

Так я и сказал Серебровскому, но он все же принялся приводить мне аргументы, как обычно, тихим голосом. Нарисовал весьма оптимистичную картину русских золотых месторождений, которые, как он утверждал, едва ли не богатейшие в мире. По его описаниям, Сибирь и Казахстан, где располагались эти месторождения, во многом походили на Аляску. Он уверял меня, что после стольких лет жизни в северных краях я сразу почувствую себя там как дома. Советское правительство, пояснил он, до сих пор мало внимания уделяло золоту, но теперь в золотодобывающую промышленность решено направить людей и технику, внедрить самые современные технологии. Это неплохая возможность для американского горного инженера, намекнул он, сделать себе имя.

Только он ничего от меня не добился, даже когда под конец своего визита прямо предложил работу на условиях в высшей степени привлекательных. Какой смысл искать удачи в такой дикой неведомой стране, как Россия, когда мне прекрасно жилось на Аляске? Мне было известно, что некоторые американцы и Аляску считают дикой и спрашивают, как мы отваживаемся постоянно здесь жить; но Аляска для нас дом, а Россия – другой мир.

Однако Серебровский, похоже, твердо решил отправить меня в Россию и продолжал приводить все новые и новые доводы. Наконец однажды я прямо ему сказал:

– Мне не нравится обстановка у вас в стране. Мне не нравятся большевики, которые ею правят.

Он казался удивленным:

– Большевики не нравятся? А что с ними не так?

Я ответил:

– Судя по всему, у них есть привычка стрелять в людей, особенно в инженеров.

Серебровский улыбнулся и тихо сказал:

– Ну, я большевик уже много, много лет. Я вызываю у вас опасения?

Я испытал глубокое потрясение. У меня не было точного понимания, как должен выглядеть большевик, но уж точно не как этот уравновешенный человек и хороший профессионал. Мои познания о Советской России в то время были практически нулевыми; одно время я просматривал статьи в газетах и журналах, но из них явствовало, будто там творится непонятно что, и я отказался от чтения. Мои представления о большевиках были расплывчатыми, тем не менее у меня сложилось впечатление, что все они – кровожадные невежды; и после этого признания русского профессора я стал внимательнее присматриваться к нему.

Именно настороженность с моей стороны заставила мою память сохранить один эпизод. Инженер, показывая нам золотопромышленный рудник, предупредил Серебровского, чтобы тот держался подальше от лотков. Его манеры, такие сдержанные на протяжении всех дней нашего знакомства, вдруг переменились. Он вспыхнул, как римская свеча, и тихим напряженным голосом попросил меня сообщить нашему проводнику, что он и сам горный инженер и прекрасно знает, как себя вести в шахте. Внезапно он показался мне совсем другим человеком, властным, привыкшим к уважению.

Вспоминается еще один случай, который меня тогда удивил. Я организовал встречу Серебровского с главным управляющим рудника Джуно, одного из крупнейших в мире предприятий по добыче золота. Мы добрались туда ко времени обеденного перерыва и увидели управляющего выходящим из туннеля в рабочей одежде, заляпанной грязью.

Когда я представил его Серебровскому, тот выглядел растерянным. Он отвел меня в сторонку и спросил:

– Вы хотите сказать, что это главный управляющий?

Я ответил:

– Да, именно он.

Мы втроем пошли в столовую компании, чтобы пообедать. Выбрали себе еду и сели за один из длинных столов, на которых стояла еда, и взяли себе кто что хотел. Конечно, никакие столы ни для кого не были зарезервированы, и рядом с нами сидели простые горняки, они слушали нашу беседу и иногда вступали в разговор.

Этот эпизод произвел сильное впечатление на Серебровского; он после этого много со мной говорил: никак не мог осознать тот факт, что главный управляющий сел обедать со своими рабочими и это было чем-то само собой разумеющимся.

Я ничего из ряда вон выходящего в этом не увидел. Объяснил ему, что никаких классовых различий между служащими и рабочими на Аляске нет.

– Неужели в России по-другому? – удивился я. – Мне казалось, там все равны.

Серебровский как-то задумчиво на меня посмотрел.

– Пока не совсем так, – сказал он, затем добавил: – Но будет так, и довольно скоро.

После этого ему, кажется, еще больше захотелось взять меня с собой. Он часами описывал красоты девственных уголков Сибири и других восточных территории России.

– Ваша Аляска прекрасна, – говорил он, – но ее нельзя сравнить с нашими золотодобывающими территориями. И потом работы, открывающие новые перспективы, здесь уже завершены. На Аляске возможностей отличиться и преуспеть больше нет. А в России мы только начинаем, и такой человек, как вы, найдет работу, достойную его талантов.

Его красноречие против воли подействовало на меня. В конце концов я привел в качестве контраргумента мою семью. Я сказал, что у меня есть жена и две маленькие дочки и я их очень люблю. Не могу же я взять их с собой в такую страну, как Россия, а оставлять в Америке на долгие годы не намерен.

Серебровский не принял мое возражение.

– Конечно, вы можете взять семью в Россию, – сказал он. – Мы им предоставим все самое лучшее. Проезд первым классом на лучших пароходах от Аляски до России для всех вас. Лучшее жилье, где бы вы ни оказались. Денежное содержание, достаточное для всей вашей семьи в России, вдобавок к оплате в американских долларах.

Так как я не соглашался, он настоял на том, чтобы вернуться со мной и осмотреть тот рудник, которым я управлял. Он познакомился с моей женой и дочками, рассказал им о России. Если бы против его предложения выступила моя жена, вопрос, вероятно, был бы решен именно там и тогда. Но она, казалось, была весьма заинтригована идеей такого приключения. И перспектива заработать и накопить много денег, естественно, привлекала нас обоих.

Но мы не стали торопиться с принятием решения до Серебровского. Он уехал, твердо пообещав, что мы скоро получим от него известия. Вскоре я получил от него из Москвы телеграмму с предложением поехать в Нью-Йорк и заключить контракт с Амторгом – советской организацией, которая занималась покупками и продажами в Америке, в том числе приобретением инженерных услуг. В то же время Серебровский телеграфом перевел мне деньги на проезд в Нью-Йорк плюс дополнительную сумму, достаточную для оплаты обратного пути на Аляску, если я не буду удовлетворен предложенным контрактом.

Поскольку дорожные расходы до Нью-Йорка в любом случае были оплачены, отказываться от этого предложения не имело смысла. 22 февраля 1928 года мы вчетвером выехали с Аляски, которую считали родиной больше, чем любую другую часть мира. Мы все еще не имели четкого представления о том, что собираемся делать; я был настолько не уверен относительно поездки в Россию, что оставил семью на Западном побережье, а сам отправился в Нью-Йорк, чтобы все обсудить.

В Нью-Йорке я обнаружил, что условия моего контракта вполне удовлетворительные – все соответствовало тому, что ранее предлагалось. Однако в Амторге я впервые столкнулся с советской волокитой; пришлось заполнить так много документов и подписать так много бумаг у разных мелких начальников, что прошел целый месяц, прежде чем все было улажено. Я вызвал жену и дочерей в Нью-Йорк, и в марте мы отправились через Атлантический океан в Россию, в большом волнении, что вполне объяснимо.

Мой контракт был заключен на два года, и срок этот казался мне достаточно долгим; разумеется, я ни за что не подписал бы его на более продолжительное время. Никто из нас тогда не предполагал, что мы отдадим этой стране целых десять лет жизни; столкнемся с множеством приключений, о которых даже помыслить не могли. Думаю, зная, что ждет нас впереди, мы бы повернули обратно, несмотря на привлекательный контракт.

Но жизнь устроена по-другому; иначе трудно было бы добиться цели. Мы отплыли в довольно бодром настроении, и больше всего тревожила нас разве что морская болезнь. Мы купили несколько книг о России, чтобы почитать в пути, но из-за корабельной качки приходилось лежать в койках, и получать знания нам хотелось не больше, чем пищу. Мы отправлялись в Советскую Россию, практически ничего не зная об этой стране, ее своеобразных идеях и обычаях.

Глава 2

Прохладный прием в москве

Билеты у нас были куплены до Шербура, но пароход еще находился посреди океана, когда однажды в дверь каюты постучал посыльный и передал радиограмму от Серебровского из Лондона. Мой русский профессор просил меня остановиться в Лондоне, чтобы помочь ему с докладом о технологии горных работ в Соединенных Штатах. Мы высадились в английском порту и поехали в Лондон.

Ознакомившись с докладом, я еще больше, чем раньше, поразился величайшей работоспособности этого русского. Он пробыл в Соединенных Штатах всего лишь несколько месяцев и каждый день проводил в делах. Тем не менее нашел время написать очень большую книгу с огромным количеством иллюстраций, в которой привел самые современные методы добычи золота, используемые в нашей стране. Он готовил эту книгу для публикации на русском языке и хотел, чтобы прежде, чем он выпустит ее в свет, я проверил фактический материал. Я нашел совсем мало такого, что требовалось изменить в его труде.

Покончив с этой работой, я забрал семью и отправился в Берлин, где, по словам одного американского друга, можно было встретиться с инженерами, как американцами, так и немцами, которые работали в России и могли бы дать мне ценные советы. В то время сотрудничество между Россией и Германией было очень тесным; русские нанимали сотни немецких специалистов, чтобы те помогли им наладить работу промышленных предприятий, а также закупали в Германии оборудование и материалы для новых заводов, промышленных отраслей и транспортных линий. Сотрудничество оказалось удачным для обеих стран, и я уверен, что многие немцы и некоторые русские были разочарованы, когда приход к власти Гитлера разрушил эти отношения.

Инженеры в Берлине держались дружелюбно и старались быть полезными. Они предупредили меня, что принципы работы инженеров в России совсем иные, чем в Соединенных Штатах и большинстве других стран. Инженеры в России, говорили они, никогда не спускались в шахты в рабочей одежде, как инженеры в Соединенных Штатах. Они заверили меня, что я не смогу ничего добиться, если не буду соблюдать обычаи страны; я должен хорошо одеваться, носить перчатки, если направляюсь на рудник, и, отдавая приказ, должен написать его у себя в кабинете и отослать исполнителям с нарочным.

Я слушал все это с серьезными опасениями; даже представить себе не мог подобной линии поведения. С тех пор, когда проходил практику на приисках, я трудился бок о бок с рабочими, носил такую же одежду, а зачастую выполнял ту же работу, что и они. Я представить не мог, как инженер может хорошо справляться с делом, если будет стоять в стороне, разодетый в парадные одежды, в перчатках, не принимая непосредственного участия в производственном процессе.

В Берлине я впервые узнал, что работавший со мной Серебровский – куда более важное должностное лицо в России, чем мне казалось раньше. Как мне сказали, он – один из самых высокопоставленных промышленников, занимающий несколько высоких постов, и необыкновенно влиятелен. Он самый большой босс в моей отрасли, золотодобыче.

В те дни в Берлине было много русских: и эмигранты, и командированные советские чиновники. Некоторые эмигранты придумали для себя нехитрый бизнес. Они внимательно следили за новостями в советских газетах о закупочных миссиях, посылаемых в Берлин из Москвы. Накануне прибытия такой группы они посещали заинтересованные немецкие фирмы и рассказывали немцам, что имеют друзей среди русских уполномоченных и могли бы посодействовать, чтобы закупки производили в данной фирме. Немцы предлагали им процент с выгодной сделки.

Чаще всего эмигранты связей в закупочных миссиях не имели и никак не могли повлиять на результаты дела, даже если у них действительно находились там случайные знакомые. Но по закону средних чисел советские закупщики приобретали некоторое количество товаров в фирмах, с которыми существовала такая договоренность, и ловкие эмигранты, таким образом, неплохо зарабатывали на жизнь без всякого риска или вложения капитала, точнее, вообще ничего не делая.

Один из советских представителей, находившихся тогда в Берлине, проникся ко мне симпатией и упорно пытался дать какой-то совет, хотя по-английски говорил очень плохо. Наконец он нашел переводчика, которому доверял, и провел вечер за описанием советской правоохранительной системы, прочно укоренившейся и необходимой в сложившихся в России условиях. Он сказал, что я не должен беспокоиться, если работающие со мной русские будут внезапно исчезать при странных и даже, возможно, таинственных с моей точки зрения обстоятельствах. Он убеждал меня, что сейчас нет другого способа навести в стране порядок. Сотрудники органов госбезопасности очень активно действуют на шахтах и предприятиях. Но мне, по его словам, следует воспринимать этих сотрудников как помощников, а не помеху в работе и не волноваться из-за них.

Стремясь помочь мне добрым советом, он заставил меня изрядно поволноваться. Нарисованная им картина постоянного наблюдения структур НКВД за работой на предприятиях показалась мне настораживающей. Мне никогда не приходилось работать в таких условиях, и перспектива привыкать к ним не понравилась. Я не видел необходимости столь строго контролировать работников на шахтах и заводах.

Мы несколько дней прожили в Берлине, который в 1928 году был оживленным, беззаботным городом, и прекрасно провели там время. Люди, с которыми я встречался, проявляли интерес к моей поездке в Россию, и их рассказы об этой стране оказались очень полезными. Серебровский встретил нас в Берлине и предложил поехать вместе с ним в дальнее путешествие на поезде через Польшу и Россию в Москву.

В Лондоне и Берлине существовала привычная нам цивилизация; но, когда мы попали в Польшу, все четверо почувствовали беспокойство. Наш поезд пересек немецко-польскую границу посреди ночи, нас разбудил рослый солдат, который распахнул дверь купе и наставил на нас армейскую винтовку через дверной проем. Мои маленькие дочки были до смерти напуганы, да и я чувствовал себя не слишком спокойно. Когда мы уже подумали, что он готов выстрелить, появился второй мужчина в форме и вежливо попросил у нас паспорта. Он перекинулся несколькими словами с солдатом на своем языке и скривил губы в усмешке, определив по визам, что мы направляемся в Россию. По его поведению мы заключили, что этот поляк не одобряет иностранцев, которые едут помогать русским.

После такого приключения уснуть мы уже не смогли, и наше настроение не улучшилось, когда мы утром увидели за окном польские равнины, все еще покрытые глубоким снегом, хотя был уже апрель. Снаружи было очень холодно, и поезд не очень хорошо отапливался. Условия не стали лучше, когда мы пересекли восточную польскую границу и пересели в российский поезд. Местность за окном оказалась такая же равнинная и совсем не живописная, а в поезде стало еще холоднее.

Я отправился на поиски Серебровского, когда российский поезд отошел от пограничной станции, и в конце концов обнаружил его в вагоне-ресторане. Такого счастливого выражения лица я у него никогда раньше не видел: перед ним лежало несколько ломтей черного хлеба грубого помола и стояли два стакана чаю. Он пригласил меня разделить с ним эту еду, уверяя, что такого хлеба больше нигде в мире, кроме России, не достать. Я попробовал и решил, что никто, кроме русских, есть его не станет. Впоследствии, однако, я тоже полюбил русский черный хлеб и скучал по нему, когда уехал из страны.

Наша маленькая семья была не слишком счастлива, когда мы приехали в Москву. Польская и российская унылая сельская местность, холодные поезда вызвали у нас ощущения, что, возможно, мы совершили ошибку, согласившись провести два года в такой обстановке. И Москва оказала нам холодный прием. Несколько друзей, закутанных в меха до самых глаз, пришли на вокзал, чтобы встретить Серебровского, последовали объятия и приветствия. В восторге от встречи, Серебровский совсем забыл о нашем существовании и пошел по длинному перрону, окруженный друзьями. Мы в конце концов отыскали носильщиков, которые забрали наш багаж, но, выходя из здания вокзала, успели только увидеть Серебровского, отъезжающего в большом лимузине.

Я слишком плохо ориентировался в российских условиях, чтобы забеспокоиться в тот момент. Но мы не приготовились к такой погоде; девочки были одеты в легкие платья и короткие носки, а на вокзале было совсем не жарко. Я сказал им подождать минутку, пока найду такси, понятия не имея, что в 1928 году такси в Москве практически не существовали. В тот момент, по сути дела, я начал охоту за транспортом, который мог бы меня хоть куда-нибудь отвезти, и эта охота не заканчивалась в течение десяти лет, пока я летом 1937 года не сел в Москве на поезд, который увез меня из России навсегда.

Возле вокзала стояло несколько одноконных саней, возницы были до глаз закутаны в шубы. Я не знал ни слова по-русски, а они не знали ни слова ни на каком другом языке и не проявляли ни малейшего любопытства к тому, что я пытался им сказать. Я метался возле вокзала битых два часа, с каждой минутой злясь все больше, пока жена и дочери дрожали от холода в вокзальном помещении. Наконец появился маленький человечек в кепке с надписью «Гид», говоривший по-английски. Вскоре мы уже ехали на паре русских саней в гостиницу, где оставались весь следующий месяц, проведенный в Москве.

С того дня я наблюдал, как сотни американских инженеров приезжали в Россию, и страдал вместе с ними. Те первые дни, когда все говорят на совершенно незнакомом языке, когда еда, обычаи и магазины не похожи ни на что, виденное раньше, нелегко пережить. Нас отвезли в гостиницу, в которую теперь селят иностранных туристов и обслуживающий персонал в ней говорит на нескольких языках. Но в 1928 году здесь жили только русские, и никто вообще не говорил по-английски. Мы нашли ресторан на третьем этаже, следуя за своим носом, но несколько дней не в состоянии были заказывать еду, пока не обслуживали кого-то другого и мы хотя бы могли указать на их блюда. Стало ясно, что я не продвинусь в своей работе в этой стране, пока не выучу хоть что-то из здешнего языка.

На следующий день после нашего приезда началась русская Пасхальная неделя. В сотнях церквей в Москве почти непрерывно, днем и ночью, звонили в колокола в течение пяти или шести дней. Для наших ушей колокола звучали резко и непривычно, не давая уснуть. Мы понятия не имели тогда, что это была последняя русская Пасха, которую отмечали с размахом; вскоре после этого власти разрушили большинство церквей, а оставшимся было запрещено звонить в колокола. В те дни русские были очень дружелюбны и гостеприимны по отношению к иностранцам, как были бы и потом, будь им это разрешено. Несколько русских, с которыми мы познакомились, пригласили нас домой и угостили куличами и творожными пасхами, специально приготовленными к празднику.

Свой первый месяц в Москве я провел, знакомясь с организацией центрального аппарата вновь созданного треста «Главзолото», с которым мне предстояло сотрудничать. Я также работал в комиссии, которая должна была составить перечень стандартного оборудования для использования на рудниках и обогатительных фабриках и разработать чертежи подходящего небольшого оборудования, которое можно было бы сразу изготовить на советских заводах. Я был впечатлен тем фактом, что планы развития золотодобывающей промышленности строились в гигантских масштабах и, казалось, были доступны огромные средства.

Большой советский весенний праздник, 1 Мая, пришелся на первый месяц нашего пребывания в Москве. Должен признаться, что с политическим образованием у меня были большие проблемы, и я даже не знал, что 1 мая – праздничный день. Это Международный день труда в Европе, но его никогда не отмечали на рудниках Аляски, где я провел большую часть трудовой жизни. Для меня еще не нашли переводчика, и приходилось объясняться на ломаном немецком с помощью русского служащего, говорившего по-немецки. Когда мы заканчивали рабочий день 30 апреля, он пригласил меня прийти в управление в девять часов утра на следующий день, и я понял, что будет нечто особенное.

Задолго до назначенного часа я пришел в правление, и улыбающаяся русская девушка прикрепила ленточку мне на пиджак, после чего мой коллега, говорящий по-немецки, взял меня за руку и вывел на улицу, где собрались остальные служащие, строящиеся в колонну. Я понятия не имел, что происходит, но отправился вместе со всеми. По пути к нам время от времени присоединялись другие группы, и, наконец, мы добрались до перекрестка с кольцевым движением в части города, совершенно мне незнакомой. Это была наша временная цель. Мы стояли и ждали.

Примерно спустя час мой говорящий по-немецки гид объяснил мне, что ему надо отлучиться на минутку по какому-то срочному делу, и оставил меня с группой, где говорили только по-русски. Я не подозревал, что он просто от меня сбежал, но именно так он поступил и в тот день больше не появился. Погода выдалась холодная, а я был одет достаточно легко, чтобы чувствовать себя комфортно. Мы двигались очень медленно, поскольку улицы были забиты людьми, шедшими в таких же колоннах, как наша.

Я отправился на эту демонстрацию в девять утра и шел или стоял в ожидании, не в состоянии даже словом перемолвиться, до пяти часов вечера. Русские, судя по всему, к этому привыкли; они явно пришли готовыми к долгому испытанию и развлекались, как могли, песнями и танцами, чтобы согреться. Я не был таким стойким и непременно сбежал бы, если б знал, где нахожусь, или мог спросить у кого-нибудь, как добраться до моей гостиницы. Но я понятия не имел, в каком направлении двигаться.

Около пяти часов я увидел знакомое здание в центре города. Я знал, что моя гостиница недалеко. Не оглядываясь, вышел из колонны и направился в гостиницу, где наконец смог с удовольствием поесть и выпить.

Позже я узнал, что эти первомайские демонстрации – одно из самых величайших зрелищ в мире. Я видел их несколько, и они произвели на меня сильное впечатление. Но в тот первый раз я был частью демонстрации и даже не знал об этом. Если бы я задержался в колонне еще на пять минут, то добрался бы до Красной площади, которая была конечной целью всех колонн, и промаршировал мимо Сталина и других высокопоставленных российских чиновников на трибуне.

В процессе знакомства с организацией, на которую собирался работать, я узнал, что трест «Главзолото» находился в ходе передачи от одного государственного ведомства другому и теперь центральное правительство брало на себя управление работой рудников, которые до сих пор находились в ведении местных органов. Но поскольку катастрофически не хватало – по сути, их почти не было – опытных рабочих и инженеров, а также недоставало оборудования, организацию разделили на ряд региональных трестов, каждый из которых непосредственно подчинялся центральному тресту в Москве. Так появлялась возможность лучше распределять доступные ресурсы.

За этот месяц у меня появилось смутное осознание того, что промышленность целиком, как практически и все остальное в России, контролировали политработники. Мне объясняли, что центральный трест и все региональные тресты и каждая группа рудников находится в совместном ведении управляющего[2], не имеющего технической подготовки, и главного инженера. Первый был партийный работник, член коммунистической партии, а второй – ответственный за организацию работ. Но функции этих двух руководителей перекрывались, и, как я обнаружил впоследствии, как только партийные работники лучше узнавали технологию добычи золота, они постепенно брали весь процесс под свой контроль. Однако главных инженеров назначали заместителями управляющих, так что в случае отсутствия одного из них другой мог выполнять функции обоих.

Политический контроль, как я заметил с самого начала, проходил через всю организацию сверху донизу. Во главе таких отделов треста, как добывающий, обогатительный, транспортный, проектный, бухгалтерский и снабженческий, находилось два начальника, один из которых был коммунист, а другой – технический специалист. Не приходилось сомневаться, что технический эксперт был вторым номером, а окончательное слово всегда было за политработником.

Тот первый месяц в Москве был, наверное, самым тяжелым для меня периодом в России. Мне не терпелось буквально зубами вцепиться в задание, а оно ускользало от меня. Сначала не удавалось найти хоть какого-то переводчика, и, даже когда переводчик появился, я не мог понять специфики организации советской добывающей промышленности. Я никогда не сталкивался ни с чем подобным.

Но на самом деле события развивались для меня быстро, согласно российским стандартам времени, которые позже стали привычными. Примерно в середине мая мне сообщили, что я назначен главным инженером группы золотых рудников, разрабатываемых в Кочкаре, на Южном Урале в Западной Сибири. Я немедленно сделал то, что сделал бы на Аляске или в любом другом месте: попросил планы шахт, производственные показатели и сметы расходов, чтобы оценить, имеет ли смысл их разрабатывать.

Я попросил молодого немецкого экономиста, работавшего в управлении, достать мне эти материалы. Он был убежденный коммунист, приехавший, чтобы связать свою судьбу с большевиками. Он сказал:

– При нашей системе вам не нужно беспокоиться о расходах. Если производственные затраты высоки на одном руднике, это компенсируется низкими затратами на другом.

Смысла в сказанном я не увидел, но был не в том положении и настроении, чтобы с ним спорить. Я собрал семью, мы снова сели в русский поезд и на сей раз отправились в долгую поездку из Москвы на Урал.

Глава 3

Социалистическое золото

В первые дни своего пребывания в России я был слишком занят, чтобы размышлять о причинах, по которым российские золотые рудники и месторождения до сих пор находились в полном пренебрежении. Наверное, я считал само собой разумеющимся, что виной всему революция и Гражданская война, хотя у меня были смутные подозрения, что Гражданская война уже какое-то время назад закончилась. Мне потребовалось прожить и проработать в России многие годы, прежде чем я сумел понять причины этого пренебрежения, но читателю не придется ждать так долго, чтобы лучше, чем мне в свое время, разобраться в моем российском опыте.

Будучи американцем, я никогда и подумать не мог, что тот, кто обнаружил в земле золото, не захочет его добывать. Поэтому мне казалось вполне нормальным, что большевистское правительство хочет добывать золото и нанимает меня для содействия в этом. Но через несколько лет после того, как я прибыл в Россию, мне рассказали, что решение о возобновлении добычи золота в больших масштабах было принято только после продолжительных споров между влиятельными коммунистическими лидерами, а некоторые коммунистические вожди остались принятым решением недовольны.

Судя по всему, основоположники коммунизма, включая Карла Маркса и Ленина, придерживались мнения, что золото утратит большую часть ценности при коллективистской системе, и один из них однажды саркастически заметил, будто золото при социализме было бы полезно только для пломбирования зубов и с таким же успехом может применяться для изготовления сантехники, как и для чего-либо другого.

Большинство коммунистов, как я узнал позже, были склонны воспринимать любое высказывание основателей их системы как евангельскую истину и потому в течение целого десятилетия после революции не обращали никакого внимания на богатейшие месторождения золота, разбросанные по всей России.

До Первой мировой войны в России велась значительная добыча золота, большая часть – на россыпных приисках. Флот небольших земснарядов действовал на Урале, в Западной Сибири, вдоль реки Енисей и на Дальнем Востоке. Остальное добывали орды старателей, или золотоискателей, разбросанные по всему Уралу и Алтаю, в Западной Сибири и вокруг озера Байкал, вдоль рек Енисей, Лена, а также Амур на Дальнем Востоке.

Что касается рудников, несколько их имелось в довоенной России на Урале, в Западной Сибири и Казахстане, проводилась разведка месторождений в районе реки Амур на границе с Маньчжурией. Почти на всех рудниках использовались устаревшие методы и примитивное оборудование. Практически повсеместно золотая руда добывалась вручную, пропускалась через чилийские мельницы, а затем извлекалось золото. Большинство рудников можно было разрабатывать только до уровня воды из-за отсутствия насосов, и по причине неполного извлечения золота работы велись только с богатыми рудами.

Но и эта примитивная промышленность была практически полностью потеряна в ходе Первой мировой войны и гражданских конфликтов, последовавших затем в России. В течение восьмилетнего периода с 1914 по 1922 год добыча золота на территории России прекратилась практически полностью. При одном-двух исключениях, земснаряды были утрачены, рудники закрыты, шахты затоплены, и во многих случаях были полностью разрушены опоры, здания и горно-обогатительное оборудование. Практически единственными золотодобытчиками, оставшимися в стране, были старатели, которые выполняли свою работу киркой и лопатой или с помощью подъемника с конным приводом.

Между 1922 и 1927 годами, в период до моего приезда в Россию, наблюдался небольшой рост добычи золота, совершенно спорадический по характеру и по большей части из-за восстановления некоторых мелких жильных рудников, для которых собирали оборудование с нескольких рудников, чтобы заработал один, как говорят на шахтерском сленге – наспех сколоченный. Единственными людьми, заинтересованными в этом процессе, были индивидуальные арендаторы, и они получали только ту часть золота, которую можно было извлечь с помощью ртути.

Теоретически правительство владело всем золотом, как и всеми полезными ископаемыми, землями и лесами России. И оно прилагало большие усилия для добычи других полезных ископаемых: железа, меди, цинка и тому подобного, признаваемых полезными при социализме. Но центральное правительство не обращало никакого внимания на золото, и арендаторы, которые управляли несколькими разрозненными рудниками, заключали соглашения с местными органами власти, которым самим не хватало как финансовых ресурсов, так и квалифицированных специалистов для оснащения и эксплуатации золотых рудников. Центральное правительство так мало интересовалось золотом, что не предпринимало серьезных попыток предотвратить его контрабанду, которая в то время велась в больших масштабах через южные границы России.

Летом 1927 года на сцену вышел Иосиф Сталин. Похоже, он не был склонен, как некоторые другие коммунисты, принимать как вечную истину высказывания Карла Маркса и Ленина о золоте. Так или иначе – это открыто не обсуждалось – он заинтересовался золотой лихорадкой 1849 года в Калифорнии и стал читать все, что смог найти, по теме. Среди прочих он прочитал книгу «Золото Саттера» французского писателя Блеза Сандрара, в которой ярко описывается золотая лихорадка. Также он прочел большую часть произведений Брета Гарта и «Историю Калифорнии во время и после золотой лихорадки» Т.Э. Рикарда.

В это время, в 1927 году, Сталин и другие коммунисты, вероятно, начали тревожиться относительно японской угрозы русским дальневосточным владениям. Дальневосточная территория России была так мало заселена в то время, что ее было бы очень трудно защитить. Там нельзя было обеспечить связь и снабжение армии, даже небольшой численности. Естественно, Сталин рассматривал самые разные способы сделать эту территорию более безопасной. И калифорнийская золотая лихорадка дала ему ключ к решению.

Приведенные выше факты являются, конечно, гипотетическими, но в целом подтверждаются книгой, опубликованной в 1936 году Серебровским. Эта книга дала мне первое настоящее понимание обстоятельств, при которых я приехал в Россию. Книга, озаглавленная «На золотом фронте» и опубликованная только на русском языке, была изъята из обращения вскоре после того, как увидела свет, потому что некоторые люди, в ней упомянутые, впоследствии оказались заговорщиками. У меня есть один из немногих сохранившихся экземпляров этой ценной книги.

Книга Серебровского ясно показывает, что воображение Сталина воспламенилось, когда он прочитал о Калифорнии 1849 года. Он был восхищен тем, как быстро оказались заселены западные регионы Соединенных Штатов после того, как в Калифорнии было найдено золото, причем именно это стало стимулом быстрого обогащения.

Можно представить себе затруднительное положение Сталина как коммуниста. Желание быстро разбогатеть является явно индивидуалистическим и капиталистическим, и вряд ли социалистическое правительство должно его поощрять. Также в это время Сталин был вовлечен в борьбу за власть с другими влиятельными коммунистическими лидерами, которые обвиняли его в том, что он отходит от принципов революции.

Между тем речь шла об огромном регионе, слабо населенном и потому в высшей степени уязвимом перед нападением, который мог быть заселен с аномальной быстротой, как случилось с западными регионами Соединенных Штатов после 1849 года, если бы только началась золотая лихорадка. И Сталин знал, что на советском Дальнем Востоке очень много золота, которым практически полностью пренебрегал его теоретический владелец – советское правительство.

В книге Серебровского не уточняется, поделился ли Сталин этой идеей с другими высокопоставленными коммунистами, особенно с представителями оппозиционных групп, которым в то время все еще разрешалось существовать среди коммунистов в России. Сталин, вероятно, знал, что в любом случае ему придется вести длительную теоретическую битву с теми, кто будет указывать на высказывания Маркса и Ленина о золоте при социализме.