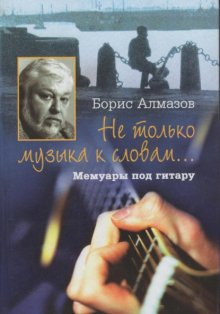

Не только музыка к словам… Мемуары под гитару бесплатное чтение

«И падал я в душные травы…»

В конце шестидесятых, когда высоко стояли звезды Окуджавы, Галича, Высоцкого, когда движение, именуемое сегодня авторской песней, уже определилось в жанровых границах и набирало мощь, в общежитии ВГИКа у знатоков и поклонников этого жанра появилась необычная пленка. Сквозь все несовершенство записи, сделанной на какой-то вечеринке, зазвучали такие песни, которые если не покоряли слушателя сразу, то уж никак не оставляли его равнодушным, а главное – резко отличались от всего, что в ту пору с магнитофонных лент звучало.

Отличались всем! Студенты – консерваторцы удивлялись мелодиям, утверждая, что они исходят из южнорусского фольклора, о котором тогда редко кто слышал. Причем, неизвестный автор не стилизует свои песни, но развивает, и очень естественно, в музыке народные традиции.

Слушателей сведущих поражала хватающая за душу искренность, боль и правда, звучавшая в каждом слове. Просто и точно певец говорил о таком, о чем многие в те годы не догадывались, а догадываться решались немногие. Но это было не только гражданское бесстрашие, это был своеобразный, глубокий поэтический мир. Песни становились широко известны, к сожалению, в очень узких кругах. Это подливало масла в огонь слухов. А слухи ходили самые невероятные: и что автор давно умер, и что он живет в Канаде, и что его настоящая фамилия Чернов, и он существует на положении "гусляра" у Шолохова… Каждый новый слух опровергал предыдущий. Одно только не подвергалось сомнению: автор – из казаков. С этим было трудно спорить: так горько человек мог петь только о своем, личном, прочувствованном, пережитом. Долгое время оставался он, уже любимый многими, «неизвестным автором». Нельзя сказать, что не делались попытки отыскать сведения о нем, но искали не там.

Проще всего было открыть справочник Союза писателей СССР и обнаружить там не только библиографию Бориса Александровича Алмазова (это его настоящая фамилия, а не литературный псевдоним), но и домашний адрес.

Самое удивительное в этой истории "с неизвестным", что писатель, журналист, искусствовед, автор – ведущий нескольких цикловых телепередач Борис Алмазов широко известен. Он успел столько «наработать» в самых разных областях творчества, что возникает впечатление, будто это не один человек, а целый цех производит любимые детьми и взрослыми книжки выдает сотни статей по разным вопросам, пишет пьесы, читает лекции, живет напряженнейшей общественной жизнью. А тут еще песни… Не может быть! Оказывается, может! Оказывается, в наш узко специализированный век, можно быть человеком энциклопедических и какой-то ренессансной одаренности. Недаром Алмазов тяготеет к написанию энциклопедий: о конях, о хлебе… А каждый его концерт – своеобразная энциклопедия русской песенной культуры, хотите казачьей XVI века, или цыганской, или студенческой, солдатской, тюремной, революционной…

Каждое его выступление – яркий законченный спектакль, поскольку по утверждению самого Бориса Алмазова, авторская песня – это театр, где в нераздельном триединстве сплавляются собственные стихи, собственная музыка и собственное исполнение.

Когда же Алмазов начинает петь, сразу вспоминаешь, что он родом оттуда, из степных краев и образованность, интеллигентность только усилили в нем все то, что досталось от предков. Не даром сам он, хоть и прячется за иронией, но с гордостью именует себя "пеньком" – так за упрямство или за стойкость прозывались казаки Хоперского округа Донского войска, отличавшиеся этими качествами даже среди своих соплеменников. Оттуда, от той крови и трудоспособность, и одаренность и бесстрашие и боль. "Мой дед" и "Окраина" – это песни 60-х годов!

Оттуда и исключительная требовательность ко всему, что он делает в литературе или в музыке. По его собственному признанию, выход сценической продукции один к десяти. Остальное – в корзину! За двадцать пять лет около ста песен, но за каждую из них не стыдно.

Почему же автора, который уже четверть века известен знатокам жанра, песни которого транслируют радиостанции Канады и Японии, изучают школьники Франции, мы только открываем в своем Отечестве ?

Отчасти виновато в этом время, в которое создавались эти песни, отчасти и позиция самого Бориса Алмазова. Он никогда не заботился о популяризации своего творчества. Может быть, причиной тому была правда, которая всегда, в любые годы, ясно звучала в них, может быть занятость, может быть, то, что при всей своей внешней общительности Борис Александрович Алмазов ведет крайне замкнутый образ жизни: дети, семья, работа. Сам же он, на вопрос, почему редко выступает, отвечает так:

– Боюсь заболтаться! Авторская песня, как и поэзия вообще требует обнаженного сердца. Боюсь сделать это ремеслом…

– А вас не смущает, что вы малоизвестны?

Нисколько. Древние говорили: «Слово, сказанное в пустыне, найдет слушателя, если это слово правды». Вот это заботит меня действительно. Это и правда факта, и правда мысли, и правда чувства. Знать правду и не бояться ее говорить. В любые времена.

Виктор Семенюк. Кинорежиссер.

«Хранителю, мой, святый»

Я родился на Дороге Жизни, так сказать, «в результате прорыва блокады», поскольку отец был на Ленинградском фронте, а мама на Волховском. Мое рождение было освящено любовью и укреплено расчетом, хотя и то и другое в казачьем стиле, то есть достаточно трагично и на много градусов крепче, чем у людей благополучных.

Отец был влюблен в мать с десяти своих лет. Они были из одной станицы. Чудо, что на фронте они встретились. Отец был благодарен войне потому, что именно война способствовала возникновению этого краткого союза, который при иных обстоятельствах, вряд ли, был бы возможен – мама была на тринадцать лет его старше. Кроме того, она происходила из станичной интеллигенции, а отец из старинной, родовитой, но ничем уже к двадцатому веку не выдающейся казачьей семьи. Мой дед, со стороны матери, был священником и учителем в станичной школе, а дед со стороны отца – его учеником, что тоже создавало иллюзию пропасти между семьями. Да и любовь то, скорее всего, была односторонняя – отец любил мать, а она его – не знаю…

Расчет же состоял в том, что отец был уверен в своей близкой смерти, поскольку был артиллерийским корректировщиком, (эту воинскую специальность описал Г.Бакланов в своих повестях «Третья ракета», «Батальоны просят огня», «Горячий снег», «Им было девятнадцать») и, стало быть, думать, о послевоенной жизни, о семье, где жена старше мужа – незачем.

За время их краткой семейной жизни отец смотрел на мать снизу вверх, хотя в прямом смысле, это сделать было очень трудно. Он был ростом 2 метра, 2 сантиметра. Мама, в трофейных французских туфлях с каблуками в мужскую четверть, которые отец принес ей из разведки, едва доставала макушкой до его подмышки. Маленькая моя мама, наверное, казалась девочкой рядом с огромным сутуловатым и совершенно седым, в 24 года, человеком.

В отличие от мамы, которая не могла получить высшего образования, потому что, как дочь священника и казачка, входила в значительный процент населения бывшей Российской Империи, которых большевики лишили прав. Отец же до войны был студентом не то ростовского музыкального училища, не то консерватории. После Сталинской Конституции 1935 года все ограничения на образование и трудоустройство для лиц непролетарского происхождения были формально сняты. Казакам было вменено в обязанность: носить лампасы и т. д. Но к этому времени от 4,4 миллионного казачьего населения России мало что осталось, а те, что остались, не верили в благодеяния, исходившие от властей.

Однако, отец учился. У него был красивый бас – сильно напоминавший бас Реброва. Я слышал отцовский голос у бабушки Дарьи – матери отца – на пластинке, а вот самого отца никогда не видел. Он исчез в колоннах шрафников, после победы над Германией и над Империалистической Японией. После смерти мамы, я нашел у нее под подушкой два отцовских письма. « Я так виноват перед вами, но мальчика нужно было кормить, а как вы там без меня…Я уже не харкаю кровью и меня расконвоировали… По Кенигсбергу ходим вольно, в цивильном…Говорят, вернут награды и отпустят домой… Ради Бога, пришлите фотографии, я забываю ваши лица…Ради Бога,…»

По воспоминаниям тех, кто его знал на фронте, он был человеком ледяной храбрости. Немцы на его глазах убили деда, и потому он был беспощаден и не ценил ни свою жизнь, ни чужую. Мама говорила, что «личный счет» его был более семидесяти…

Даже если списать половину на фантазию писарей, все равно получается страшная цифра. Кроме того, начав войну добровольцем кавалеристом, он закончил ее артиллерийским разведчиком – то есть наводил огонь тяжелой артиллерии, находясь в боевых порядках противника видел результаты …

Это не прошло ему даром. Когда его везли из взятого Берлина на Дальний Восток, через Ленинград, он забежал к нам, повидать меня, потому что я уже родился. И когда мама, по старинному казачьему обычаю, протянула ему меня, (чтобы он трижды поднес меня к иконе со словами «мой сын, мой род, моя кровь» – что считалось официальным признанием отцовства даже если в семье рождался негр), он вдруг отшатнулся с криком – «Погодите! Испачкаю!». Ему показалось, что он в крови, и может меня замарать. Через мгновение он опомнился, но обряд не удался, и я вырастал, помня странный рассказ бабушки о том, что отец не смог взять меня на руки. «Потому что кровь, даже кровь врагов, пролитая по всей справедливости, при соблюдении всех законов воинской чести, «вопиет от земли» и сжигает пролившего ее, ибо сказано: «Не убий!»

В детстве мне часто снился человек, в белой гимнастерке, с огромным, будто фартук, пятном крови на груди, который меня жалел… Но, там , во сне, я никогда не мог рассмотреть его лицо.

Самое первое впечатление детства – страшный бабушкин крик и ревущий примус, который ползет на меня по накренившейся столешнице. Я тогда, наверное, почувствовал дыхание смерти. Разумеется, все можно объяснить тем, что про этот случай мне многократно рассказывала бабушка: как она испугалась, когда я, едва вставший на ноги десятимесячный ползун, повис на краю стола и накренил незакрепленную столешницу. Но почему же, когда сердце мое зашлось от страха на учениях, где пехоту обкатывали танками, в какую то долю секунды я вдруг ясно увидел гудящий примус и гладкое латунное дно его, и торчащую сбоку, похожую на шприц, шляпку насоса. Это было так похоже на днище танка, наползавшего во весь край окопа.

Когда мне было лет пять, я разгуливал по трамвайным путям подкладывал гвозди на гладкие блестящие рельсины и срывался скорее поднимать их, расплющенные и горячие, когда трамвай проходил. Старшие мальчики говорили со страхом, что если на высокий, похожий в верхней части на шляпку гриба, рельс положить железнодорожный костыль, то трамвай сойдет с путей, а родителей, положившего костыль, посадят в тюрьму.

И вот, когда мы разложили на рельсе гвозди и уселись на травяном откосе, похихикивая от сознания, что делаем нечто опасное, запретное и потому особенно привлекательное, я вдруг увидел, что чуть поодаль от наших гвоздей, на белой сверкающей накатанной полосе лежит черный костыль…

Трамвай разболтанный и дребезжащий, качаясь, выкатывался из за поворота, уже виднелась лампочка в его застекленном пупе – фаре и вагоновожатый, растопыривший руки: левую – на ручку, похожую на ручку мясорубки, правую – на штурвал тормозного колеса. Я съехал вниз на скользких подошвах сандалий, с отрезанными носами – ноги росли быстрее, чем снашивалась подошва – столкнул костыль и лег ничком между рельсов. Трамвай прокатился надо мною. Мне стало очень холодно.

Я помню, как сбегались и кричали люди, как плакала мама. Свистел, невесть откуда взявшийся, милиционер. Я держался за мамину руку изо всех сил, и радовался, что трамвай не сошел с рельсов, и маму не посадят.

Как же так! Ведь надо же! – кричали вокруг.

Но мы с бабушкой знали, что меня спас мой Ангел Хранитель, как спасал он меня много раз и потом, когда, например , я уронил свою драгоценную, почти что настоящую, бескозырку с ленточками и надписью «моряк», и она покатилась – покатилась под горку к реке, а я за ней. По самой доске мостков, и я за ней, конечно. И там она остановилась, покачалась и превратилась из черного колеса в блин, на самом краешке замшелой трухлявой доски. И я, качаясь на зыбких мостках, прошел над мутной водой, стремительно несущейся под скользкими досками, и достал ее, на глазах у обмершей бабушки, на которую напал столбняк. Справедливо, хотя и в шутку, сказано: "мужчина – это мальчик, которому кдалось выжить в детстве"

Я молился Ангелу в церкви, где он был нарисован на парусах сводчатого потолка (прекрасное лицо и сильные густые крылья, гораздо больше лебединых), прижимая крепко сложенное троеперстие ко лбу, груди, правому и левому плечу, словно запахиваясь широким ангельским крылом.

Я молился перед сном и ночью, когда вдруг просыпался и смотрел в потрескавшийся потолок. А слева, пристроив к моей постели широкую доску на стульях (иная мебель в нашей комнатушке не помещалась) спала мама, вздрагивая и постанывая во сне, прижимая меня к своему теплому боку, даже там, во сне, закрывая меня собою от напастей, бед и страхов. Я слушал ее дыхание и смотрел в темноту. Я никогда не боялся темноты и много другого, чего боялись мои сверстники, потому что всегда чувствовал присутсвие Ангела Хранителя, данного мне Господом при крещении.

Я чувствовал его спиною, как чувствуют толщину и мощь нерушимой крепостной стены, хотя и не касаются ее, но знают, что она есть и защитит. Я чувствовал щеками и висками теплоту его охранительных крыл только лицо мое студил холодок опасности. Потому так широко открывались сами собою глаза. Наверное, поэтому на всех моих детских фотографиях мальчонка, про которого я знаю только, что это я – много лет назад, глядит так широко открыв глаза прямо в объектив, упрямо набычив голову.

"Что зенки вылупил?!" – злобились в драке мальчишки с нашего двора, прижимая меня в парадной. "Прикрой бельма – выхлестнет!" – кричал старшина, стоя спиной к раскрытой ревущей бездне люка транспортно-десантного самолета.

Но я не могу ни отвернуться, ни прикрыть глаза от страха. Это так просто – глядеть прямо в глаза, и знать, что любая опасность отступит пока Ангел Хранитель со мной.

А когда раскроется передо мною та неотвратимая пропасть, куда навсегда уходит человек, я твердо верую, что в последнюю, земную минуту, храня мою душу, Он сам прикроет мне глаза милосердным и ласковым взмахом бесшумного крыла.

Ангеле, Божий,

Хранителю мой святый, на соблюдение

мне от Бога с небесе данный, прилежно

молю Тя: Ты мене днесь просвети и

от всякого зла сохрани, ко благому

деянию настави и на путь спасения

направи.

Аминь.

…Написал я это вступление к своим мемуарам лет двадцать назад, а потом подумал: «А с какой стати кто-то будет их читать?» Мемуары – это такой литературный жанр, который нужно заслужить, причем, по большей части не литературной жизнью. Это жанр биографический, и нужно, чтобы интерес был к биографии. Вот, скажем, мемуары Черчилля или де Голля. Но с другой стороны: «Детство, отрочество, юность» Льва Толстого – тоже мемуары… Страдая этой двойственностью, (ну, например, как Н. В. Гоголь, про которого в одном школьном сочинении было написано, что «Он страдал двойственностью, потому что одной ногой стоял в прошлом, а другой приветствовал будущее!») я с одной стороны мечтал написать воспоминания, потому что было ч т о вспомнить. Я ведь был знаком со многими замечательными людьми, многих выдающихся событий был, если не участником, то свидетелем. Я ведь жил в то время, про которое совсем недавно, по-моему, художник Анатолий Белкин сказал: «Мы жили тогда, и нам было невдомек, что в шестидесятые годы – Ленинград был центром мировой культуры» Может быть не так круто, но я бы сказал нечто подобное. Это было потрясающее время, когда на Малой Садовой на одной скамеечке сидели рядом и будущие «нобелеанты», и классики литературы, и художники, и политические деятели, до нынешнего президента включительно… Случаи такого уникального сосредоточения всего на временном и пространственном «пятачке» за всю историю европейской цивилизации можно сосчитать на пальцах одной руки. Вот только центральное действующее лицо, то есть я, – «комплексовал» и, как древний воспитанный китаец, приседая и кланяясь, отходил от темы со словами: «Не достоин, не достоин, не достоин..» Но хотелось рассказать, хотелось…

Валялось, среди других дежурных рукописей, так «исключительно – замечательно» и «восхитительно – прекрасно», как говорила одна моя знакомая критикесса, написанное начало. Так бы ему и пропасть – «совершенно – буквально», если бы не мои лекции – концерты, где я рассказывал все, что знал о песнях. Рассказывал, потому что меня прямо-таки распирало от информации и огорчало, что широкому кругу трудящихся она неизвестна.

«Прошли годы…» Есть еще замечательные слова, после которых произведение можно дальше не читать: «Вечерело» или «Смеркалось» – это еще лучше… Моя редакторская практика подтверждает, что после этих слов, как правило, следует голое графоманство и густая ахинея, так, что с чистой совестью и увлажненным взором, можно отправлять рукопись в корзину.

Но годы все – таки прошли. И хотя я все же не решаюсь говорить «как давно это было», а говорю: «это было двадцать или тридцать килограммов тому назад», когда я, радуясь новому анекдоту, еще не двигал стол животом, и пуговицы от рубахи не летели во все стороны как пули, теперь, когда:

« И седина виски мне холодит –

И мама на меня из зеркала глядит…»,

и жанр авторской песни, одним, из основоположников которого меня считают, (так и сказали на концерте: « А сейчас выступит основоположник» – я, на минуточку, потерял сознание…), жанр, вроде бы, закончился. Поэтому о нем уже можно рассказывать. Он ведь был, пожалуй, знаком, поэтической концентрацией всего, что творилось в то время.

И вот обладая опытом «рыночной экономики», о которой так много и постоянно, как большевики когда-то о неизбежности победы коммунизма, говорят демократические СМИ, я решил сделать некий продукт, который бы нес в себе черты и мемуаров, и занимательно – популярного жанра. Такой, знаете ли, компот: «Мемуары с музыкой».

В центр я засадил своего лирического героя, который в мемуарах отождествляется с автором, хотя на самом деле мемуары не досье – и герой такой, каким его видит автор. Иной о себе сплошные сливки с трюфелями напишет, другой оговорит себя, как старая дева на исповеди. Сказано ведь: «Врет, как очевидец!» Мемуары – тоже литература, но создаваемый в них автором мир, по сравнению с другими жанрами, более историчен, приближен к реальности. Мемуарист опирается на факты, пишет о существовавших людях, и это делает мемуары, относительно, достоверными.

Учитывая все вышеизложенное, я и «наваял» то, что вы держите в руках.

В англоязычной литературе есть понятие «the book» то есть просто «книга», вот по –моему это, то есть «зибук», и получилось. Так что, кроме того, что я «основоположник», я еще и «первопроходец»!

Почему такое название? В восемнадцатом веке, о котором у нас речь впереди, в России выходили сборники стихов, или как бы сегодня сказали: «текстовок к песням», где перед каждым стихотворением указывалась популярная в то время песня, на мелодию которой их следовало исполнять. Назывались сборники «Слова к музыке»…

Ну, а остальное – вослед…

И как в летописи могу только добавить только: «Егда присах – писах»…

Не просто музыка к словам,

Не только к музыке слова,

А это жизнь моя была..

Была, да вот прошла

По ноте, взятая у всех,

По слову розданная всем –

Она растаяла как снег,

Когда он тает по весне.

Живут отдельно от меня

Слова и музыка к словам…

А жизнь? Что жизнь… Она была!

Была, да вот прошла…

Серебряный конь, золотые копыта

Город был ещё полон минувшей блокадой. Ещё чернели прогоревшими окнами тёмные пустые дома. Ещё заносили лихие метели горы мусора в провалах улиц, и мы, послевоенная безотцовщина, не знавшие прекрасного довоенного города, катались с этих горок – развалин человечьего жилья, на разболтанных стареньких санках.

По утрам, когда мама вела меня в детский сад, нашу дорогу пересекала колонна военнопленных, и нам приходилось долго ждать, когда бесконечная серо-зелёная, многоногая гусеница в длинноухих картузах освободит перекрёсток.

Немцы всегда пели. Почему? Теперь я думаю, что им было страшно идти по изуродованным улицам города, который они три года штурмовали, бомбили, расстреливали, морили голодом, а он выстоял и победил их! Может быть, распевая вальсы и марши в полупустом Ленинграде, они старались заглушить голос совести? Может быть, и так. Но, скорее всего, срабатывала многолетняя неискоренимая привычка петь в строю. Пой, маршируй и ни о чём не думай!

Шарканье и грохот их сапог и ботинок гулко отдавались в коробках развалин. Немцев в колонне были тысячи, но я не помню ни одного лица. Они не вызывали у меня ни страха, ни любопытства. Мы просто стояли и ждали, когда они пройдут, словно нашу дорогу пересекал длинный медленно идущий железнодорожный состав.

Я держал маму за руку, и её рука была тепла и спокойна. Моя щека касалась её колючего пальто, перешитого из фронтовой шинели…

По утрам было темно, фонари горели слабо и было не видно, что изменилось на улице. А менялось многое, и менялось постоянно – каждый день. Когда мы шли домой из детского сада, я с любопытством и радостью искал глазами эти перемены и всегда находил их. Вот на углу поставили новый киоск «Союзпечать», вот местная пожарная команда залила ребятам каток, и теперь половина нашей улицы с визгом и хохотом носится по голубому льду, звонко чиркая самодельными деревянными коньками или довоенными «снегурками», прикрученными с помощью палки и верёвки к разбитым залатанным валенкам.

Но самым потрясающим событием было открытие универмага. Его долго красили, навешивали буквы – огромные, гремящие железом. Там вспыхивала молния электросварки, и невидимые люди колдовали в завешенных холстом витринах. А когда холст убрали, мы ахнули: в огромных окнах со свежевымытыми цельными стёклами стояли манекены в немыслимых шубах, костюмах и шляпах.

Здесь была тётя в туфлях на высоких каблуках, в узкой юбке с оборкой, напоминавшей русалочий хвост, в короткой меховой шубке, именуемой возвышенно и загадочно —«манто», с длинными перчатками в руке и в огромной шляпе с пером. Рядом стоял дядя в зелёной велюровой шляпе, в огромном пиджаке с ватными плечами, застёгнутом на все пуговицы, в широком галстуке, в широких брюках с отворотами и ботинках с тупыми носами. Дядя был ещё более необычен, чем тётя, потому что довоенные туфли с высокими каблуками у моей мамы были, и она их надевала на 7 Ноября и на 1 Мая, и в праздничные дни была такая же красивая, как тётенька из витрины, хоть и не было у неё этого загадочного «манто», а вот дяденьку, подобного манекену, я видел только на огромном плакате «Кто куда, а я в сберкассу! Накопил – машину купил!». Ни в нашем доме, ни на нашей улице таких дяденек не было. Немногие мужчины, населявшие наш район, были либо военными, либо донашивали военную форму, то есть все были в сапогах. Ботинки на манекене рождали во мне ощущение какой-то новой необыкновенной заграничной жизни.

Здесь же в витрине стоял мальчик, с такой же, как у его родителей-манекенов, стеклянной улыбкой и с широко, словно для объятий, раскрытыми руками. Мальчик был одет как принц! На нём была бескозырка и… предел мечтаний всех мальчишек с нашей улицы – детский, специально, видать, для него сшитый, суконный матросский бушлатик.

Если тётенька и дяденька вызывали у меня почтительное недоумение, то мальчик-манекен, при всей его роскошной экипировке и блеске шевронов и якорей – некоторое презрение: в руках у него был обруч и палочка, и я удивлялся, как в такой героической одежде – в морском бушлате! – он может заниматься таким никчёмным делом: гонять колесо.

По дороге из детского сада я специально останавливался перед витриной и всё ждал, когда же он одумается и займётся чем-нибудь стоящим. Из раскрытых дверей универмага доносилось пение радиолы, запахи одеколона и ещё какие-то ароматы другой – богатой и непривычной для меня жизни… Мальчик был оттуда, из этой жизни. Потому он и смотрел поверх моей головы, выискивая не моргающими глазами неведомые мне удовольствия. С каждым днём он вызывал во мне всё меньше интереса… Но вот однажды!

Однажды, рядом с ним в витрине появился… Я сначала не поверил своим глазам… Рядом с мальчиком и его заграничными родителями стоял серебряный конь! Конь был прекрасен! Рядом с его золотой шёлковой гривой, с его лаковым крупом в серых яблоках, жарко открытыми розовыми ноздрями, красным седлом и золотыми копытами померк даже матросский бушлатик.

Конь! Седло с настоящими стременами! Мысленно я прикинул его рост – конь был моего размера. Если бы я сел в это седло, если бы я взмахнул деревянной шашкой, которую очень здорово сделал и сам себе подарил к Новому году, я был бы совсем как мой папа на довоенной фотографии, где на высоком сером коне он прыгает через горящее препятствие!

«Зачем! – подумал я. – Зачем мальчику в витрине этот конь. Он же в бушлатике! Он же моряк! А я… Я, у которого и папа, и дедушка, и прадедушка, и все были кавалеристами… Я – донской казак… мне даже на синенькие трусики, по великой моей просьбе, бабушка пришила алые лампасики… У меня, который так хорошо себя ведёт в детском саду, и первым идёт пить рыбий жир, и ещё ни разу, ни разу (!) не стоял в углу… у меня нет такого коня!

Зачем этому пустоголовому мальчику конь, если он до сих пор не может расстаться с обручем?

Конь нужен мне! Я бы поил его! Я бы кормил его травой!

Я бы отдавал ему всё, даже котлеты! Не говоря уже о клюквенном киселе! Я бы чистил его бабушкиной платяной щёткой, я бы мыл его золотые копыта! Может быть, я даже и не садился бы на это пунцовое седло, чтобы не испортить.. Только бы этот конь был мой! Мой!»

Я знал, что мы бедные. Что мы еле-еле можем прожить на мамину зарплату медсестры и бабушкину пенсию, которую она получает за убитого сына, поэтому я никогда ничего не просил… Но тут я не выдержал…

– Мама… – прошептал я. – Ты мне купишь такого коня?.. Хоть когда-нибудь!..

И мама, повернув моё лицо к себе, и заглянув в самые глаза, сказала:

– Нет, сынок. Я не смогу этого сделать…

Она всю жизнь потом сокрушалась.

«Конь стоил ровно мою месячную зарплату! – говорила она мне – взрослому. – Но лучше бы я сидела на одних сухарях… Влезла бы в долги! Ведь через месяц ты потерял бы к этому коню интерес! И вот теперь я могу тебе купить что угодно, а тебе не нужно…»

А я знаю другое! Слова мамы потрясли меня тогда. Я видел её дрожащие губы, видел глаза с набегающими слезами. Я понимал, как трудно ей сказать мне правду, но она мне её сказала! Потому что я – взрослый! Меня не надо обманывать, как маленького! Я – взрослый.

Может быть, поэтому колючий ком слез, который стоял у меня в горле (ведь я знал, что коня мне не купят, и спросил уж так… Для очистки совести, как говорится…) – этот ком куда-то исчез. Плакать совсем не хотелось.

Мы шли домой, и я вдруг словно бы впервые увидел разбитые дома на нашей улице, немцев, разбиравших развалины, я почувствовал мамину хромоту – след фронтовой контузии…

Но не подавленность, не растерянность появилась во мне, наоборот! Я почувствовал себя опорой и заступником двух маленьких и больных женщин: мамы и бабушки. Я почувствовал себя сыном этого многострадального города, который терпит разруху как долгую болезнь и ждёт, когда я приду ему на помощь…

Я – вырос и потому стал достоин правды.

«Господи! Зачем я тогда его не купила!» – много лет спустя вздыхала моя старенькая мама. А я считаю по-другому. Как правильно! Как справедливо было, что мне его не купили! Самый дорогой, самый прекрасный, он бы так и остался в моём детстве, пусть любимой, пусть незабываемой, но всё же игрушкой. А не купленный, он стал этапом моей биографии, той тугой и тяжёлой дверью, что приоткрылась тогда передо мною, – дверью во взрослую жизнь, в которую я вступил мужественно и достойно.

Я ещё несколько раз потом останавливался перед витриной, но ни золотые копыта, ни настоящие стремена, ни шёлковая грива уже не вызывали у меня спазмов восторга, а мальчик со стеклянной улыбкой и обручем в гипсовой руке – ненависти.

Конь ещё долго торчал в витрине, пылясь и выгорая на солнце, пока его не убрали, и не поставили на его место, сверкающий лаком и никелем, мотоцикл.

Тонкая рябина

Полвека назад жизнь была совсем другой. Ещё во всем чувствовалась недавно окончившаяся война. Вечерами часто гасло электричество – не хватало угля и торфа для электростанции, и наша коммунальная квартира, где в двенадцати комнатах проживало пятнадцать семей, погружалась в темноту "И у вас нет света? Нет, это не пробки… Теперь надолго … Теперь до утра…" – слышались в коридоре голоса соседок.

Не сговариваясь, жители нашей коммуналки зажигали керосиновые лампы свечки, а ещё чаще, хранившиеся с блокадных времен коптилки, и натыкаясь на многочисленные шкафы, сундуки, ящики с картошкой, что громоздились у дверей каждой комнатушки, шли на кухню. Там было и теплее и светлее, и конечно, же мы, ребятишки вымаливали разрешения нести светлячки коптилок на кухню, а потом затаившись, чтобы не погнали спать, сидели тихонечко, слушая взрослые разговоры о жизни, о любви, о войне, о нас – детях.

Хорошо было сидеть на огромной ещё тепло кухонной плите, среди погашенных примусов и керогазов. В живом свете коптилок кухня не казалась такой громадной и пугающе голой, по стенам её двигались волшебные тени, в сказочные узоры складывались трещины, и пятна, отвалившейся штукатурки, на потолке.

И было чувство одной огромной семьи. Днем на кухне вели примусы и воняли керосинки, крикливо, переругивались женщины, а сейчас было тихо, и никому бы в голову не пришло выяснять, чья очередь выносить помойное ведро или делить плату за свет в местах общего пользования… Может быть виноват в этом первобытный волшебник – огонь, может – темная ночь за окнами, но объединяла нас тогда древняя как мир любовь. Нет, не та, что показывают в кино, не та, что отличается от подлинной любви, как жевательная резинка от краюхи хлеба, а изначальная, что даёт людям почувствовать себя нераздельным единством, духовная любовь, которая не противопоставляет человека – человеку, а человечество – природе, но все согревает, все одушевляет и творит.

Что стоишь, качаясь,

Тонкая рябина,

Головой склоняясь,

До самого тына…"

выводила тоненьким голосочком Танечка Грищенко белобрысенькая голубоглазая хохлушечка, сидя на руках у отца – офицера, который все кашлял, все шаркал ночами по коридору… Он единственный сидел с нами на кухне. Остальные офицеры, что жили в нашей квартире и в нашем доме, почему -то этих спевок избегали. А он уже отличался от всех… Потому шептались женщины «Его демобилизовывают по здоровью.»

Я не знал что это такое, но понимал, что если его демобилизуют, то сразу и выселят из нашего дома, потому что дом для военных…

Нас тоже постоянно грозили выселить, несмотря на то, что мама была на фронте офицером медслужбы… Но война-то кончилась, и она была демобилизована. Мамин брат – был начальником штаба полка и спас этот полк, ценою своей жизни, выведя его из окружения.

– Это мало кого волнует! – сказали бабушке, в штабе части, которой принадлежал наш дом. И бабушка согласилась: война кончилась и то, что ее сын спас полк уже никто не помнил, и в полку все сменились.

Да и вообще, как говорил наш сосед дворник и пьяница :

– Пузо старого добра не помнит.

– Так ведь человек ни из одного живота состоит! Есть еще сердце, разум, наконец!....– возражала бабушка.

– Эх, Олимпиада Осиповна! – вздыхал дворник – Старорежимная вы женщина… Москва слезам не верит!

И бабушка поджимала губы – мы были "чуждые", как кричала однажды наша пьяная соседка:

– Интеллигенция недорезанная! Белогвардейцы! Погодите, мы вас всех передушим.

– За что они нас так ненавидят? – спрашивал я бабушку.

И она серьезно ответила:

– Нас победили… И мы должны терпеть… Пока

– Кто победил?

– Хамы.

На этом разговор кончился. И я уже больше не спрашивал почему все готовят на кухне, а мы в комнате,…Почему мальчишки во дворе, дети этих самых офицеров, которые были либо старше ,либо моложе.( В сорок четвертом году никто не рождался.) Они кричали мне: "Тебе мать отчество выдумала."

Не мог же я им ответить: "У меня в метриках прочерк – потому что папа погиб в штрафном батальоне" – было бы еще хуже. Я – внук священника и казачьего офицера, сын лишенки и штрафника, … «Нас победили, и мы должны терпеть!»

А через дорогу,

За рекой широкой,

Так же одиноко

Дуб стоит высокий…

– пела Танечка. Она была тихая девочка и когда приходила в нашу комнатушку, то останавливалась, в изумлении, перед сундуком, на котором стояли мои игрушки, и ничего не трогала, а только смотрела своими небесными глазами. За это я любил ее еще сильнее. И когда она пела, в свете коптилок на кухне, я не выдерживал и подхватывал:

Как бы мне рябине

К дубу перебраться

Я бы тогда не стала

Гнуться и качаться.

Больше всего на свете я любил петь. И все хвалили мой голос и слух, и я знал, что пою хорошо. Но самое главное не знал никто, кроме меня. Того счастья, что я испытывал, наполняясь музыкой от макушки до кончиков пальцев на ногах, когда голос заполняет грудь и ты, кажется, сейчас взлетишь от красоты, силы и самозабвения… Когда я пел, то казался себе большим и сильным, способным защитить и маму, и Танечку Грищенко и ее сутулого отца в фуражке с тусклым козырьком и потертом мундире с облупленным орденом Красной звезды на груди и ее тихую словно выцветшую маму. Они всегда сидели вместе, тесно прижавшись друг к другу. Тоненьким голоском пела Танечка, осторожно вторила ей мама, иногда хрипловатым баском подтягивал, не в силах сдерживаться, отец, но тут же начинал кашлять, и песня обрывалась.

– Грищенко демобилизовали – сказала как-то утром бабушка – услышавши эту весть на кухне. Квартира притихла. Никто не собирался больше по вечерам петь на кухне.

Недели через две я проснулся от топота и громких голосов в коридоре.

– Две недели тебе было сроку! Две недели, – громко говорил твердый уверенный голос.

– Ну, куда ж я пойду? Нашего и села – то нет! Погодите, обустроюсь – съеду! – услышал я голос танечкиного отца.

Я выскочил в коридор, но тут же был схвачен бабушкой за рубашку и втащен назад в комнату, и все же я кинулся подглядывать в щель приоткрытой двери Красивый крепкий офицер, весь в ремнях, грозно говорил:

– Комната выделена мне, а ты задерживаешь! Есть приказ!

Что-то закричали соседки, напирая на солдат, стоявших тут же в коридоре.

– Вяжите его! – скомандовал офицер – Сержант, выносите вещи на улицу!

Солдаты кинулись к Грищенко. Он покорно заложил их за спину и глядя небесными как у Танечка глазами, сказал:

– Что ж ты делаешь, Коля… Мы же с тобой всю войну под одной шинелью…из одного котелка…

В коридоре воцарилась такая тишина, словно всех выключили.

.Красивый офицер стал белым, как потолок, начал рвать ворот гимнастерки и захрипел:

– А как нас в тридцать втором? А?.. Как нас !.. А? – и вдруг заплакал.

Солдаты остановились и Грищенко, высвободив руки, скрутил веревку, молча отдал ее сержанту.

Мы уйдем, – сказал он, – мы уйдем… Только цирк-то не устраивай! Детей не пугай.

Бабушка оттащила меня от двери и заперла ее на ключ,

Сиди! Сегодня их, а завтра нас!

Я готов был кинуться на защиту Танечки и ее отца, но меня ошарашили слезы красивого офицера.

Вечером, за стеною, где прежде помещались Грищенки, зашипел патефон, и рыдающий голос Руслановой запел:

"Степь да степь кругом…"

Новый жилец, заводил и заводил эту пластинку… Ночью мы слышали как он, шаря руками по стенам , проходил в уборную и обратно.

– Он пьет! – сказала бабушка, и я понял, что этот человек для нее больше не существует.

Никто теперь не собирался на кухне, не пел "Тонкую рябину", и в притихшей коммуналке, по ночам только слышался тоскливый распев "Как в степи глухой умирал ямщик…"

По утрам красивый офицер, твердо топая каблуками, начищенных до зеркального отражения, сапог, проходил по коридору. Он был бледен, затянут ремнями. Лицо его было уверено и неподвижно. Но я помнил его хватающим воздух раскрытым в крике ртом, и как он рвал на груди гимнастерку, мотал головой, и как во все стороны летели его слезы: «А как нас в тридцать втором… А?»

– Нас тоже! – сказала бабушка маме, когда они, уверенные, что я сплю и не слышу, обсуждали происшедшее между собой, – Нас тоже столько раз и расказачивали, и раскулачивали, так что же после этого облик человеческий терять?

К нашему новому соседу вскоре приехала жена, и патефон перестал играть одну и ту же песню "Степь да степь кругом". Когда офицер уходил, его жена заводила совсем другую музыку,– "Вальс цветов", "Брызги шампанского" "Рио-риту"… По вечерам они ругались и даже дрались. Потом его куда-то перевели, и в его комнате поселился раскосый киргиз…

Причем тут песни? Да при том, что, во-первых, они так и остались у меня в сердце рядом: «Рябина» и «Степь да степь»…, во вторых, потому что они одного автора – Сурикова

Но это я узнал много позже, когда в третьем классе стали учить наизусть

"Вот моя деревня,

Вот мой дом родной"

Я был уже помешан на книгах, а тут такое счастье – в соседний дом переехала библиотека, и я мог просиживать там, в читальном зале, все свободное время. Там меня никто не трогал, не донимал. И тогда, если мы проходили стихотворение Сурикова, я брал в библиотеке, все что находил этого поэта и читал, читал.... Как помешанный! Конечно же, я глотал книги. Но, клянусь, томик Сурикова я прочитал в четвертом классе, когда мне было одиннадцать лет! И тогда я обнаружил там и "Рябину" и "Смерть ямщика"…

Мы еще только начали проходить то, что пробалтывали в одно слово "устное народное творчество"… Еще тогда я, бодро отвечая на уроках истории и литературы, твердил, как попугай: «народ – творец истории» "народ создатель – великих произведений" …

Но возвращаясь домой, я видел этот безликий народ, что под гудки Охтенского химического, отравлявшего желтым дымом все вокруг, шел домой. И не мог себе представить как народ, пивший и валявшийся у пивных, мог сочинить "Тонкую рябину " и "Ямщика"?

Когда мы проходили Некрасова, со мной приключилась болезнь, и я попал – первый раз – в больницу. Мама бегала ко мне каждый день и однажды принесла три маленьких томика Некрасова, которые я читал с утра до ночи. И там я вычитал в поэме о железной дороге, спор автора и старого генерала: когда тот спрашивает автора, что же Святого Стефана в Риме, и Аполлона Бельведерского – тоже народ сотворил?

Некрасов- то генерала переспорил, а я тогда, грешник, был на стороне генерала…

У меня были доказательства. Стоило мне порыться в библиотеке, я обнаруживал, что у каждой песни, про которую говорили: она – "народная" то есть, следуя школьному учебнику, создана народом, безымянным и талантливым, как я обнаруживал автора стихов, а в примечаниях имя композитора!

Повторяю, примерно с пятого – шестого класса, я был убежден, что песни, любимые народом, не безымянны! Они имеют авторов, которых народ – великий и могучий, не помнит…

И мне было обидно за авторов, а народ не вызывал у меня симпатии, потому, что именно народ устроил революцию и все что потом произошло.

Именно народ раскулачивал и расказачивал, поэтому мы живем в комнатушке с одним окном, едим одну картошку и еще счастливы, поскольку мы "гнилая интеллигенция" и "недорезанные", а я еще хуже: я – безотцовщна!

Я помню все свои тогдашние мысли и чувствования, и мне жаль того мальчика, что смотрит на меня с фотографий. Потому что он страдал, и потому что все это было от жалости: – к маме, к бабушке, к Танечке Грищенко, к ее отцу, ко всем униженным и оскорбленным – которые и есть народ. Народ, обездоленный во всем. Народ, не безликая человеческая масса, вроде той, что валила по улицам во время первомайской демонстрации, а состоящий из людей, тех, что переживают, умирают в песнях и трагедиях, что это видят и говорят о них поэты. Поэт – мысль и голос народный. Он облекают жизнь народа в словесные образы…Он подсказывает народу слова! А то, что народ не помнит имен многих поэтов так это – высшая награда и слава. Как в церкви, как в Писании говориться " из земли восстав, в землю же и пойдем" – это – награда. А имя – это гордыня… Пыль на ветру вечности…

И все же знать имена поэтов нужно! Знать, и снимать шапку перед их памятью, перед сердцем способным вместить такой вселенский размах боли от "Рябины" до " Ямщика"… Перед словами, которые рождены этим страдающим сердцем, найденными с такой пронзительной точностью, что народ причислил их к своему языку.

Какая мука и какое счастье подсказывать народу слова! Поистине это удел титанов! Каким же надо быть поэтом, чтобы и кашляющий, выселяемый Грищенко, и весь в скрипучих ремнях Стороженко, (так, кажется, звали того офицера ) оба вмещались в Сурикова. Хотя чему тут удивляться – оба были жертвы! Только одной жертве выпало еще побыть палачом.

Я видел его почти каждый день, когда он шел, после вечерней поверки, впереди свой батареи, где зычный голос запевалы помогал держать строй.

Горит в сердцах у нас любовь к земле родимой!

Мы в смертный бой идем за честь страны.

Пылают города, охваченные дымом,

Гремит в лесах суровый бог войны!»

И батарея, чеканя шаг, подхватывала:

Артиллеристы! Сталин дал приказ.

Артиллеристы! Зовет отчизна нас!

Из сотен тысяч батарей,

За слезы наших матерей.

За нашу Родину! Огонь! Огонь!

– тоже замечательная песня: слова В.Гусева, музыка Т.Хренникова. Как сошла с экрана из кинофильма "В шесть часов вечера после войны", так полвека и гремит, и, я верю, будет греметь во славу русской артиллерии, и никакие перестройки и модернизации не заставят меня забыть тогдашние, первые грохочущие слова:

Узнай родная мать, узнай жена подруга!

Узнай родимый край и вся моя семья

Как жжет и бьет врага стальная наша вьюга

Как волю мы несем в родимые края!»

И это тоже песня моего детства! Тем более, что первый салют в честь победы на Курской дуге прозвучал ровно за год до моего рождения – 5 августа 1943 года, но это другая история.

Я увидел лошадь первый раз

Как это было – я не помню, потому что был мне от роду год. У казаков, из которых наша семья происходит, есть такой обычай: когда мальчишке исполняется год, его сажают в седло. И со мной так было. Друг моего деда (они еще в первую мировую вместе служили) привел лошадь и посадил меня, а все соседи, родственники и знакомые смотрели, что я буду делать. Мне потом не раз в подробностях все это рассказывала бабушка, потому что я не заревел, а уцепился изо всех сил за гриву, что считалось хорошей приметой. Вторая встреча произошла лет пять спустя и могла вообще отбить у меня охоту подходить к лошади. Я попал в колхозную кузницу, где подковывали старую рабочую конягу. Лошадь была привязана в специальном станке, чтобы не могла ударить кузнеца.

Кузнец Алексей Касьяныч, глухой после фронтовой контузии, подмигивая мне и улыбаясь, длинными щипцами выхватил из огня раскаленную докрасна полоску железа и резкими ударами молотка стал делать из нее подкову.

Хозяин лошади поочередно поднимал ей ноги и специальным ножом с острым лезвием зачищал копыта, чтобы на каждом было что-то вроде клина, похожего на римское V. Лошадь нервно переступала, трясла всей кожей, и хозяин кричал на нее страшным голосом. Новую подкову специальными четырехгранными гвоздями – «ухналями» – приколотили к самому краю копыта, чтобы животному было не больно. Но лошадь все равно боялась и нервно пофыркивала. Еще бы не бояться: молот стучит, в горне огонь полыхает, и черный кузнец что-то там делает с твоим копытом, зажав его между колен!

Я далеко стоял, меня не подковывали, и то было страшновато. Поэтому лошадь мне стало жалко. Когда ее, мокрую от пота, вывели из кузницы, привязали к телеге, где был насыпан ячмень с овсом, и она стала жадно им хрупать, я подошел к ней, благо возница увел ковать вторую лошадь, и тихонько погладил по задней ноге и животу – выше я достать не мог. И тут лошадь ударила меня новенькой подковой! Прямо в грудь! Когда я вырос, то понял, что лошадь была старая, умная и только тихо оттолкнула меня. Ударь она как следует, мне бы не писать этой книги. Но тогда я задохнулся от боли и от обиды. Отлежавшись в траве, наплевавшись вдоволь розовой слюной, я пошел домой, дав себе слово никогда не подходить к этому неблагодарному «зверю». Но слово это я скоро нарушил.

Зиму мы жили в Ленинграде, а весной опять двинулись на Дон. Было трудное послевоенное время: вокзалы набиты людьми, попасть на поезд – подвиг. И вот после толкотни, истерик в толпе, давки и духоты в вагонах мы выходили на тихой станции. И дед Хрисанф, тот, что сажал меня на коня, отдавал нам честь, приложив левую руку к козырьку казачьей фуражки. Правой руки у него не было – оторвало в гражданскую, поэтому казалось, что дед все время ходит боком.

Скрипела телега. Под впечатлением того, что мы приехали из Ленинграда, дедушка запевал: «Как в столице Петербурге, в Зимнем каменном дворце. там при каждом при покое караул донцы несуть..” Я очень люблю эту песню. Дед ее замечательно пел и еще свистел в конце каждого куплета, а мама, сняв платок, подпевала ему низким голосом, каким никогда не пела в городе. Она делалась сразу красивее, и даже седина ей шла. Так изморозь не портит степную траву. «…И-и-их, да там при каждом при покое стоять казаки на часах…» – выводил дед умопомрачительной сложности мелодию. А дальше рассказывалось, как «царица Катерина выходила погулять», как она увидела «молодого кавалера при дворцовых при дверях». И был он такой бравый и красивый и так стоял – не шелохнувшись, – что царица остановилась и спросила: «Из какого, казак, войска? Из станицы из какой?» Но казак устав помнил твердо. «Ничего ей не ответил. потому как службу знал, ничего ей не ответил, даже глазом не сморгнул». И тогда царица, тоже, вероятно, вспомнив устав караульной службы, «положила к его ногам медаль»…Дед пел, а мне казалось, что это он про себя, что он—молодой, статный конвоец в красном чекмене, в белой мохнатой папахе —стоит в роскошной дворцовой зале…

Вокруг нас медленно поворачивалась весенняя степь. Сочная, до синевы с белым налетом. трава исполосована ярко-алыми маковыми реками. Они, как сказочные дороги, убегали за горизонт, а там уже показывался багрово-оранжевый край солнца.

И вдруг в это весеннее великолепие из-за холма вылетели два коня. Один – снежно-белый. второй – гнедой. На них не было никакой сбруи, они шли широким галопом, алые маки взлетали красным облаком из-под копыт и плавно кружились на фоне ослепительного синего неба. И меня охватило такое ощущение свободы и счастья, что я тоже запел во всю силу голосовых связок. И уже тогда я почувствовал, что никогда не забыть мне ни этих коней, ни этой степи, ни всей нашей прекрасной земли. .. А кони все скакали, скакали, словно уплывали в мои сны. ..

Прости меня!

Настоящего голода, какой переживала моя мама на Ленинградском фронте, а бабушка в блокаду, я не помню, но голодные времена застал. После войны в Ленинграде мы перемогались, получая хлеб по карточкам, и всё мечтали: вот приедем на Дон…

Возвращаясь после многочасовых стояний в очередях за мукой, которую только начали продавать, после давки, духоты, истерических слухов: «Кончилось! Больше давать не будут!», мы приносили домой три пакета – бабушкин, мамин и мой, и вот тут начинались воспоминания о каких-то сказочных временах, о невиданных урожаях и пышных казачьих калачах. Мне эти рассказы казались фантастическими, как легенда, про золотые яблоки! Разве могут быть яблоки из золота? Но я мечтал. Мечтал и надеялся!

И, наконец, мы поехали туда – в голубые степи, в края ковылей и маков, прозрачных рассветов, пшеничных караваев и всех плодов земных! А когда добрались до нашего хутора – тут-то нас голод и настиг!

И всё оказалось неправдой! Степь была не голубой, а пожухлой, удушающее-пыльной. На её иссечённой трещинами голой земле, как спицы, неподвижно стояли пустые колосья, и над всем этим горело тусклое от жары солнце в белесом мареве засухи.

Коровы с выпирающими мослами, лошади, глядящие по-человечьи измученно и покорно… Мужчины, в основном инвалиды, вернувшиеся с войны, с ввалившимися глазницами, обтянутыми потрескавшейся кожей скулами и лихорадочным блеском в глазах. До сих пор я помню их ссутуленные плечи и огоньки бесконечных самокруток, угольками вспыхивающие в чёрных кулаках. Женщины, плоскогрудые, с опущенными руками, с тонкими, горько поджатыми губами и тёмно-коричневыми лицами под низко надвинутыми платками. Ребятишки, молчаливые, пузатые, тихо выискивающие по канавам и у поваленных плетней какие-то съедобные корешки, щавель, постоянно жующие какую-то траву.

Нас спасали два мешка сухарей, накопленные в Ленинграде. Ежедневно утром и вечером оттуда извлекались два сухаря, и бабушка внимательно следила, как я их ем: «Чтобы по-людски, за столом, не торопясь, чистыми руками, обязательно прихлёбывая из миски отвар свекольной ботвы. Не в сладость, а в сытость»

Боже мой, а что же они с мамой ели? Что вообще ели взрослые, если детей кормили лепёшками из лебеды?

И вот однажды, когда я искал с соседским мальчишкой какие-то «каланчики» и ел их на огороде, его сестрёнка, бледная как бумага даже при степном солнце, с белыми косицами, в выгоревшем до белизны платье, явилась среди пустых грядок и позвала меня:

– К вам дяденька на бричке приехал!

И точно. В нашем дворе стояла таратайка, и лошадь дёргала кожей на животе, отгоняя мух. И уже здесь я почувствовал идущий от тележки запах. Я взлетел на крыльцо и наткнулся на целый пласт этого аромата. Он стоял как раз на уровне моего носа. Из сеней запах потащил меня в комнату к бабушкиному комоду – там, во втором ящике, под старенькой простыней, я увидел четыре огромных, душистых, масляно блестевших корочкой, с высокими пористыми боками белых каравая. От их запаха у меня кружилась голова, но впиться в хлеб, разламывать его, кусать – я не посмел. – С великой натугой я закрыл комод.

– Ничо! – доносился из соседней комнаты мужской голос. – По крайности, войны нет – сдюжим!.. А в июле сколь-нибудь соберём! Местами хлеб есть…

– Егорушка, – ахала бабушка. – Да что ж ты к нам, у тебя своих пятеро!

– А у меня ещё есть! Это нам артельный на трудодни зерно выдал, дай бог ему здоровья: и где взял? А я так думаю… – сказал он, поворачиваясь ко мне. – У моих-то отец есть! Вот он, с руками и ногами, а ему кто, сироте, даст?

Это была самая больная струна в моём сердце, и он потянул за неё – этот незнакомый голубоглазый и весь какой-то вылинявший на солнце Егор.

– Всё же вы гости! Из Ленинграда! В родные как-никак места возвернулись, и тут голодовать… Негоже так-то! Это и дедушке твоему от меня благодарность! – Он протянул ко мне руку, и я сжался, как от удара: «Сиротку жалеет! Добренький!» – Бывало, придёт твой дедушка в класс, – гудел Егор, – высмотрит, кто совсем пропадает, да и сунет ему тишком сухарика от своего пайка. Мне сколь разов перепадало. Святой был человек, я с его грамоты пошёл…

Я возненавидел Егора! Меня затрясло от его белозубой улыбки и жалостных глаз. И как я, пятилетний недомерок, сообразил, чем больнее ударить его?!

– А что это у нас в доме так навозом тянет? – «Вот так тебе! – подумал я. – Пришёл, расселся тут. Жалеет. Разговаривает!»

Запах от Егора шёл густой, в нём мешались конский и овечий пот, махорка и духота овечьего закута.

Егор заморгал белыми ресницами, нахлобучил бесформенную папаху и суетливо заторопился.

– И то! И то… – забормотал он. – Спим-то посреди отары… Принюхавши… Вы уж извините… Надо бы сперва в баню… Но я хлебца вам тёплого, из печи чтобы, хотел…

Когда я ел божественно пахнувший ломоть, грыз хрустящую корку, тонул в белопенном мякише, чувствуя щеками его живое тепло, – я не понимал, какой поступок совершил!

И только потом, когда томление сытости стало склеивать мне веки, я удивился, почему это после ухода Егора ни мама, ни бабушка не сказали мне ни слова. Мама сидела, забившись в угол старенького диванчика, а бабушка гремела посудой.

– Это же надо – взрослому человеку… – наконец проронила она, убирая в буфет тарелку с куском, который я не смог одолеть весь, – Стыд – какой!

– Как стыдно! Как стыдно! – Мама поднялась и стала ходить по комнате, ломая пальцы. – Он в степи, под градом и холодом, под молниями и суховеями, круглый год один, среди овец…

– У него своих детишек голодных пятеро, а он тебе первому… Я – плохая бабушка! Я не умею тебя воспитать! – Это была самая страшная фраза.

Через час такой пытки я уже рыдал, понимая весь ужас совершённого мною.

– Что же мне делать? – закричал я, захлёбываясь слезами.

– Сам набедил – сам и поправляй!

– Да как же! Как же я у него прощения попрошу, если он уехал?

– А что ты думал, когда его обижал? Ты же нас всех, нас всех – и дедушку, и папу, и нас с мамой – на всю жизнь опозорил…

– Он недалеко живёт!—обронила мама.—За оврагом, у кладбища.

– Так ведь уже темно! – кричал я, леденея от мысли, что придётся переходить овраг, где и днём-то страшно. – Меня бугай затопчет!

– Бугай давно в сарае спит.

– Меня волки съедят!

– Пусть! – отрезала бабушка. – Пусть лучше моего внука съедят волки, чем будет внук – свинья неблагодарная!

– Он ведь хлеб! Он ведь хлеб тебе привёз, – прошептала мама.

На улице было действительно совсем темно. Всё, что было привычным и незаметным днём, выросло и затаило угрозу: и плетни вдруг поднялись, как зубчатые стены, и белёные стены хат при луне вдруг засветились мертвенно и хищно.

Спотыкаясь и поскуливая, вышел я к оврагу, где темень лежала огромным чернильным пятном. Я пытался зажмуриться, но глаза от страха не закрывались, а норовили выскочить из орбит. Рыдая, опустился я на дорогу, где под остывшим слоем пыли ещё таилось дневное тепло. Домой повернуть было невозможно: «Ты нас всех опозорил!».

– И пусть! – шептал я. – Пусть меня сейчас волк съест, и не будет меня у них!

И я представил, как все по мне плачут. Но картина не получалась, потому что я знал:

вина-то моя не прощённая! И виноват я по уши! «У него своих детишек пятеро голодные сидят, а он тебе хлеб привёз!»

Из темноты вдруг высунулась огромная собачья голова, ткнулась холодным мокрым носом в мой голый, втянутый от страха живот, потом пофырчала мне в ухо и скрылась.

Как во сне поднялся я, перешёл чёрный овраг и, стараясь не смотреть в сторону кладбища, вышел к Егорову куреню. Окна не светились… И тогда я зарыдал в голос, потому что всё было напрасно: Егор спит, а завтра он уедет и никогда не простит меня!

– Кто здесь? – На огороде вдруг осветилась открытая дверь бани.

– Дядя Егор! – закричал я, стараясь удержать нервную икоту. – Это я! – И, совсем сомлев от страха, от стыда, почему-то совершенно замерзая, хотя ночь была жаркой, ткнулся во влажную холщовую рубаху овчара и, заикаясь, просипел: – Дядя Егор! Прости меня!

За всю мою жизнь не испытывал я большего раскаяния, чем в тот момент.

– Божечка мой! – причитал Егор. – Да закоченел весь! Милушка ты моя!

Потом он мыл меня, потом мы шли домой, всё той же бесконечной ночью. И только много лет спустя, мама рассказала мне, как они с бабушкой шли за мною по пятам, обливаясь слезами. Мама несколько раз порывалась подбежать ко мне, больно маленький я был и очень горько плакал, но бабушка её останавливала: «Терпи! Никак нельзя! Сейчас пожалеешь – потом не исправишь…»

Были у нас потом и праздники, и изобильные столы, и весёлые рыбалки с дядей Егором. Были длинные ночные разговоры под чёрным и бездонным небосводом, но навсегда осталось у меня чувство вины перед тем, кто дал мне хлеб…

Перед Егором – Георгием – Земледельцем – так это имя переводится с греческого.

Вот ведь какая символика получается…

Первая премия

То, что я не забыл этот случай, – не удивительно! Это ведь была самая первая награда в моей жизни. Удивительно, что я всё помню до мельчайших подробностей, словно это произошло вчера, а ведь было мне тогда, всего пять лет.

Мы жили на Ржевке – сорок лет назад это была отдалённая и грязная окраина Ленинграда. С одной стороны нашего четырёхэтажного дома – самого высокого дома в округе – тянулся глухой забор военного городка, а с другой, были химические заводы, которые время от времени выпускали такой вонючий и ядовитый жёлтый дым, что не только гулять во дворе не хотелось, но и в нашей огромной коммуналке, где и без химического производства запахов хватало, дышать было нечем.

«Он погибает без воздуха! Он погибает!» – говорила мама моей бабушке. Я не считал, что погибаю, но с удовольствием смотрел, как бабушка надевает панамку, кладёт в сумочку два бутерброда и берёт старый зонтик с костяной ручкой: это означало, что мы с ней отправляемся в замечательные места – в Таврический сад, в Летний или совсем за тридевять земель, в ЦПКиО на целый день!

В парках я копался со своими сверстниками в песочнице, бегал по аллеям, а бабушка, сидя на скамеечке, разговаривала с такими же, как она сама, старушками, в панамках, матерчатых туфлях, длинных юбках и тёплых кофточках.

Иногда мы ходили в молочную столовую, где ели простоквашу из пузатеньких баночек. Простокваша мне нравилась, но я стыдился, что бабушка всегда заворачивала недоеденную мною вафлю или коржик в салфетку и брала с собой – «на потом».

Но больше всего мы любили слушать военные духовые оркестры, что по праздникам и в воскресные дни играли в раковинах открытых эстрад на Елагином острове.

У бабушки в маленькой записной книжечке была выписана программа этих бесплатных концертов на весь месяц, и мы старались не пропустить ни одного.

Мы приезжали на трамвае задолго. Усаживались на длинные белые скамейки с литыми боковинами и гнутыми спинками перед разинутой полусферой эстрады и рассматривали пузатые барабаны, торжественно поблёскивающую латунь и серебро духовых, строгие чёрные футляры, из которых извлекали их музыканты. Сами оркестранты в отутюженных военных мундирах ходили по сцене, двигали пюпитры, перелистывали ноты, негромко разговаривали между собой, иногда пробовали проиграть какую-то фразу из ещё не родившейся музыки…

Но вот выходил деловитый подтянутый капельмейстер, скамейки вспыхивали короткими аплодисментами. Парой чаек взмывали над оркестром его руки в белых перчатках, и сердце моё замирало от восторга.

При звуках вальса бабушка чуть заметно покачивала в такт головой, и было легко представить её молодой красавицей в огромной шляпе с вуалью или совсем юной гимназисткой, кружащейся на серебряных «снегурках» по льду катка. Когда играли марш «Прощание славянки», бабушка всегда плакала, вытирая слезы кружевным платочком, – папа, дядя и дедушка под этот марш уходили на фронт. И не вернулись…

Мне нравились военные марши. Особенно «Памяти „Варяга"»! Их музыка рождала во мне твёрдую уверенность, что вот я вырасту, стану сильным и смелым, как герои «Варяга», и тогда смогу защитить всех! И мама, и бабушка будут мною гордиться!

А когда играли «Сказки венского леса» Штрауса, мне чудились какие-то волшебные рощи с кружевной листвою старых деревьев, пугливые олени с добрыми глазами, кони с лебедиными шеями и стаи прекрасных белых птиц, что плывут над осенними полями в голубой вышине, мне виделись озёра с прозрачной водой, камыш под ветром, сосны на морском берегу… Всё то, чего я ещё никогда не видел! Только слышал про это по радио да рассматривал на картинках в книжках.

Но мне так хотелось туда! Музыка вела меня в ту страну, которая называлась длинно и притягательно: «Когда я вырасту большой!»

И вот однажды, когда мы торопились с бабушкой на концерт оркестра Балтийского флота и очень беспокоились, поглядывая на серое небо – как бы дождик не испортил нам долгожданного праздника, у эстрады мы увидели огромную толпу пионеров. А на сцене вместо обожаемых мною моряков и блеска инструментов стоял стол, накрытый красной скатертью; за ним сидели какие-то тётеньки, а с краю единственный дяденька.

Он был одет в странную куртку не то из брезента, не то из какой-то другой непромокаемой ткани, на голове у него была пупырчатая кепка.

Он сидел, нахохлившись, засунув руки глубоко в карманы коричневых брюк с большими отворотами, и покачивал закинутой на ногу ногой в крепком ботинке с круглым носом.

Дяденька заметно скучал, глядя куда-то вдаль поверх голов бесновавшихся пионеров. Мне кажется, он даже что-то насвистывал, сложив длинные губы трубочкой под щёточкой усов.

Тётенька в чёрном костюме и пионерском галстуке что-то выкрикивала сорванным голосом, и пионеры с воем вздымали руки, трясли ими в нетерпении, вскакивали с мест, топотали ногами… Гвалт стоял ужасный!

Бабушка, крепко держа меня за руку, подошла поближе к эстраде, чтобы спросить, будет ли концерт, и я оказался совсем близко от дяденьки в кепке. Его ботинок качался чуть ли не у меня над головой, были видны все гвозди в подошве.

Дяденька посмотрел на меня с высоты, как на муравья, насупился и надулся. Я понял, что он меня передразнивает: у меня была такая привычка смотреть исподлобья.

Так, чтобы не видела бабушка, я показал ему язык. Дяденька развеселился. Его круглые, чуть отвислые щёки поехали в стороны, и он мне подмигнул. Подмигивать я уже умел и не замедлил с ответом. А ещё я скосил глаза к носу и надул щёки. Дяденька вытащил руки из карманов и показал, что сам так не умеет и что он потрясён моим искусством. Я загордился!

В этот момент тётенька повернулась к нам и, поблёскивая очками, прокричала:

– А теперь назовите три произведения советских писателей о животных!

При этом она выразительно посмотрела на дяденьку, с которым я перемигивался.

Пионеры завыли. Я подумал и тоже поднял руку.

– Думаем! Думаем хорошенько! – поддавала азарта тётенька.

– А вот тут товарищ что-то хочет сказать! – кивнул на меня дяденька.

– Он не первый! Он не первый руку поднял! – заорали пионеры. – Так не честно!

В нашем дворе было много таких мальчишек. Они никогда не принимали меня в свои игры. Дразнили. А при случае и колотили! И вот теперь такие же безжалостные ребята не дают мне показать этому хорошему человеку, что я не лыком шит, что я тоже знаю много книжек, в том числе и про животных!

– Уступим товарищу! – поднял руку дяденька и встал. – Уступим! Он же маленький!

– Я не маленький! – сказал я. – Мне уже почти, что пять лет!

Бабушка смеялась и дёргала меня за руку.

– Извини. Солидный возраст, – сказал дяденька. – Так что же ты нам хотел сказать? Пионеры притихли.

– Я знаю три произведения советских авторов: про золотую рыбку, про золотого петушка и «Сверчок»!

– Неправильно! – заорали пионеры. Бабушка, смеясь, пыталась меня увести.

– Нет, позвольте, – сказал дяденька, грузно опускаясь на краю сцены на корточки. – Кто сказал, что золотая рыбка не животное?! Дайте товарищу договорить. А кто про золотую рыбку написал и про золотого петушка, знаешь?

– Знаю! Пушкин. Александр Сергеевич! Его убили на дуэли из пистолета.

– Неправильно! – бесились пионеры. – Он при царе жил! Неправильно!

– Ну и что, – сказал я, – что при царе! Такие хорошие стихи!

– Вот именно! – сказал дяденька. – Совершенно, советские стихи!

– А про сверчка я вообще наизусть знаю! – ободрился я.

– Замечательно! – сказал дяденька, легко наклоняясь ко мне и поднимая меня на сцену. – Ух, ты! Вес петуха-подростка! Читай!

«Папа работал! Шуметь запрещал!

Вдруг под диваном сверчок затрещал!

– Замечательно! – сказал дяденька и первым захлопал в ладоши, когда я громко дочитал стихотворение до конца. – Просто Качалов! Просто: «Дай, Джим, на счастье лапу…» – тоже, кстати, про животных! Нет, тут нужна первая премия! За художественное чтение хотя бы и за патриотическое мировоззрение! Знание литературы само собой!

Он стал рыться на столе, где лежали всякие книги.

– Вот беда! Ни одной моей не осталось! Знал бы – из дома бы прихватил! Это тебе всё не по возрасту… «Овод» – рановато! А вот без этого шедевра, – сказал он, откладывая что-то в сторону, – ты будешь жить гораздо счастливее и много дольше… Так!

Он растерянно шарил по столу, тётеньки, как могли, помогали ему, то есть, суетились. Пионеры орали, а я стоял и ждал премию. Я не знал, что это такое!

– А как ты сюда попал? – спросил дяденька, чтобы я не стоял истуканом.

– Мы с бабушкой пришли слушать военный оркестр.

– Ах, военный!

Человек хлопнул себя по лбу. Он сунул руку в карман своей необыкновенной куртки, которая, казалось, вся состоит из карманов, и вытащил оттуда маленькую книжечку в бумажной обложке.

– Вот! – сказал он, протягивая её мне. – «Рассказы о Суворове». Ты знаешь, кто такой Суворов?

– Знает! Знает! – торопливо подсказала бабушка. Она крепко держала меня за щиколотки.

– Знаю! – сказал я. – Это великий русский полководец.

– Замечательно! Вот тебе книга, про великого русского полководца Суворова. Из библиотеки журнала «Советский воин». Ты советский воин?

– Да! – сказал я, – Я – советский воин!

– Поздравляю тебя, советский воин, с первой твоей премией! Ты замечательно отвечал на вопросы литературной викторины! Расти большим и счастливым!

– Вы подпишете? – сунулась к нему тетенька с авторучкой.

– Ну, я же не Суворов, – сказал дяденька. – Как же я буду подписывать? Ещё раз поздравляю! – И моя рука утонула в его тёплой ладони, – Поаплодируем товарищу!

Я шёл от эстрады, провожаемый завистливыми взглядами пионеров, под барабанный грохот аплодисментов.

– Кто это? – спросила бабушка дежурного пионера, показывая глазами на дяденьку, подарившего мне книжку.

Ха! – сказал высокомерно пионер с красной повязкой на рукаве. – Это же Виталий Бианки!

– Интересно! – сказала бабушка. – Какая фамилия итальянская! – Чувствовалось, что фамилия ей ничего не говорит.

Буквально, на следующий день мы отправились в библиотеку и принесли оттуда целую пачку книг Виталия Валентиновича. И он обрушился на меня.

В нашей тесной комнатушке зашумели леса, закурились туманами болота, посыпали снегом полярные зимы, засновали куницы и белки, засвистели крылья диких гусей. Огромный мир живой неповторимой природы раскрыл передо мною свои милосердные объятия. Насекомые, птицы, звери и даже рыбы заговорили со мной, и в их речах явственно слышались интонации силы, понимания и доброты, зазвучал голос самого Бианки.

Бабушка считала, что не следует учить меня грамоте, пока я не пойду в школу, иначе мне будет скучно на уроках и я стану лениться. Поэтому я был уверен, что читать не научусь никогда, и умучивал бабушку до полуобморочного состояния, заставляя в сотый раз перечитывать «Нечаянные встречи», или «Мышонка Пика», или «Лесные были и небылицы». Я стал прилежным слушателем «Вестей из леса» по радио, потому что это тоже был Бианки. День, в который я безошибочно отличил следы собаки от следов кошки на первом снегу, стал днём моего торжества и уверенности в собственных силах.

А когда я пошёл в школу и быстро научился читать и писать, то тут же решил стать писателем Бианки.

Я сэкономил денег на четыре тетрадки. Каждую из них, в подражание «Лесной газете», озаглавил: «Весна», «Лето», «Осень» и «Зима» и собрался писать книгу. Но дальше первой строчки дело не пошло.

Мне вдруг открылась главная истина: прежде чем начать писать, нужно прожить большую жизнь, многое увидеть, запомнить, причём увидеть так, как не видел никто до тебя. Нужно многому научиться, многое обдумать, постигнуть и понять и только тогда браться за перо.

Поэтому в моей литературной деятельности наступил длительный перерыв. Больше двух десятков лет я учился, работал, овладевая самыми разными профессиями в самых разных местах страны, и забыл, что когда-то в первом классе собирался быть «Виталием Бианки». И только взрослым человеком решился сесть за рукопись, твердо зная, что если я этого не скажу, то никто не скажет,.

Я никогда не был учеником Бианки. Больше того, я никогда не встречал его больше. Строго говоря, я не был с ним знаком. Но я читал его книги, а стало быть, он меня учил. Может быть, поэтому не случайно, что первая моя книга о самых прекрасных животных – о конях!

И вот теперь я, пожалуй, могу сказать: книги Бианки были моим букварём. Человек не учится у букваря всю жизнь, но это первая и самая главная книга любого из нас. И кто знает, не повстречай я случайно сорок лет назад весёлого и доброго человека в странной куртке и пупырчатой кепке, с тёплыми и добрыми руками, как бы сложилась моя судьба.

Скрипачонок

По Невскому ходил трамвай, и мы приехали на трамвае. Он вроде бы сворачивал на тогдашнюю улицу Желябова, ныне опять Большую Конюшенную. Я помню это точно, потому, что в тот летний день начали снимать трамвайные рельсы с Невского и с какой -то улицы, около здания, удивившего меня мелодичным как нота взятая камертоном названием «капелла».

Мы с мамой, собственно, ехали в Эрмитаж, потому что у нее был выходной, но зачем -то соединили нашу поездку с заходом в эту капеллу, где сын соседки, он был старше меня на полтора года, и стало быть поступал в первый класс, проходил конкурсный отбор.

Я его не любил, потому что он был сильнее и считал, что поет лучше меня. А поет лучше, потому что он украинец , а «украинцы все певучие» . Разумеется это ему напели дома ,чтобы повысить его конкурсную боевитость ,но парень он был действительно горластый. Орал на всех концертах в соседней воинской части ,где был наш детский хор ,но мне было тяжело его слушать ,потому что он постоянно ,как говорила моя бабушка «сдорил» – слушок то у него был паршивенький. А фальшивое пенье можно сравнить только со скрипом ножа по тарелке или еще с чем – нибудь тошнотворным.

Думаю, что в капелле я потерялся, а взрослых просто не пустили в большой зал ,где собирались принаряженные конкурсанты в вельветовых костюмчиках, некоторые с бантами на гриди. Как я попал в эту толпу? Не исключено, что поддавшись детсадовскому рефлексу, когда велели простроиться парами, я – построился. и пошел наверх по лестнице в большой зал вестибюль. Здесь нас разбили на стайки по десять человек и развели по кабинетам. Я удивился, что в том, куда мы пришли, за роялем сидел дяденька. Мужчину за музыкальным инструментом я видел первый раз( если не считать солдата, который играл на гармошке в нашем хоре) и считал это дело сугубо женским.

Дяденька заставил нас по очереди петь за ним ноты. Сашка, так звали моего соседа, как всегда, сфальшивил.

– Да нет же! – раздраженно сказал дяденька. Вид у него был измученный: – фа, фа!.

Сашка покраснел, взмок и опять промахнулся.

– Фа! – рявкнул дяденька.

И тогда, чтобы помочь Сашке, как я помогал ему всегда в хоре, куда нас водили мамы, я тихонечко подпел-подсказал: « Фа…»

Дяденька повернулся ко мне с таким видом, точно хотел меня раздавить, как паровой каток.

– Громче! – заорал он.

Я спел громче.

– Громче! – не унимался он.

Я двинул так, что перекрывал шум отбойных молотков на улице.

– До – ми- соль -до! – закричал дяденька, грохоча по клавишам.

Я запел за ним, но не запомнил нот и сбился.

– Что! – закричал дяденька, – Разве не ясно?

– Я такого слова не знаю, – сказал я, памятуя бабушкины слова: «никто не смеет на тебя орать! Никто!»

– Какого слова? – спросил, будто из воды вынырнул дяденька.

– Которое вы кричите: про домик и про фасоль

– Ха ха-ха, – громко и отчетливо сказал дяденька, не меня выражения лица и я понял, что он так смеется, – Ха-ха-ха .. Пой просто «Ааааа»

Я запел. Он стал бабахать по клавишам и я почувствовал, что под его грохот петь удобнее. Нужно просто опираться на главные звуки.

– За мной! – закричал дяденька, – Пой за мной. «Горные вершины спят во тьме ночной» …

Я слышал эту песню по радио, и она мне нравилась. Чувствуя прилив того счастья, которое всегда овладевало мною при пении, я вдохнул и, как говориться, выдал во всю мощь…

Я пел и чувствовал, что получается хорошо, потому что вдруг с половины куплета, дяденька красивым, словно не своим, голосом стал подпевать: «Горные вершины…» Его мелодия шла в другую сторону. Я словно карабкался по эти неведомым мне горам, а он шел со мною рядом, заботясь, чтобы я не упал. « Не пылит дорога, не дрожат листы…» и когда мы, наконец, добрались до вершины, где «подожди немного, отдохнешь и ты…» Я полез в такую высоту, самостоятельно повторяя финал, что дяденька, отстал где-то по дороге. Но я спел чисто, и это, позванивая хрусталиками, подтвердила мне люстра, висевшая под потолком.

– Так!– закричал дяденька, – Всем стоять! Стоять молча! Я сейчас.

Он схватил меня за руку и как был без пиджака, поволок меня, куда-то по коридорам. Мы прибежали в другую комнату, где тоже был рояль и сидело человек десять взрослых и старичков, и старушек.

Мой растолкал всех и стал что-то говорить, стукая меня пальцем в макушку.

– Ну-ко, ну – ко, – потирая руки, подскочил ко мне маленький старичок – Что будем исполнять? Ну-ко.

– «Возьмем винтовки новые»

– А что-нибудь более мирное?

– «Слыхали львы»

– Что-что? спросила какая то старушка, приставляя ладонь к уху. -

– Львы, – пояснил я, – Львы слыхали.

– Ну, и что же они слыхали? – тряся над моей головою огромным животом, синея от смеха, спросил грузный человек с чубом и лицом красным, как срез окорока в колбасном отделе.

– За рощей глас ночной…

– Глаз, надо полагать, совиный? – спросил он, изнемогая от смеха.

– Не .., – сказал я, – это по – старинному так говорили. Глас это голос.

– Ну, раз голос, – сказала старушка, садясь к роялю, – давайте послушаем.

– Слыхали-ль вы, за рощей глас ночной, певца любви, певца моей печали… Когда поля в час утренний молчали свирели звук унылый и простой…

По лицам этих замечательных старичков и старушек я понял, что делаю что- то очень им приятное, поэтому я остановился и смело сказал:

– Там две тети поют.

– Желаете дуэтом? – спросил старичок.

– Угу, – сказал я, глядя на того толстого, краснолицего, но он только трясся и махал руками.

– А какую ты будешь петь партию? – спросила старушка за роялем – то-есть, за какую тетю?

– А хоть за ту, хоть за ту…

– Придется помогать, – какая то очень большая дама, подошла к нам и, прижав мою спину к своему животу, сразу начала петь, голосом такой глубокой красоты, что я задохнулся от счастья.

Я думаю, что мы очень хорошо пели, потому что тот, кто привел меня стоял посреди комнаты, уперев руки в бока, глядел мне в рот, и губы у него шевелились, будто он пел вместе с нами.

– Уникум! – закричал толстый и зааплодировал, когда мы перестали петь

Я поклонился пониже в пояс, – мне было приятно, что он назвал меня «умником»

– Я не могу! – кричал он, хохоча и утирая лицо платком, – Брать! Немедленно брать! Просто подарок!

Меня схватили за руки и поволокли вниз по широкой лестнице, где стояла плотная толпа взрослых

– Чей ребенок? – закричал тот, без пиджака, не выпуская моей руки, точно боялся, что я куда то упорхну.

– Что он сделал? – сквозь толпу протискивалась мама, – Мой.

Она попыталась оторвать меня от этого, без пиджака, но он не пускал.

– Сколько ему лет?

– Пять, – сказала мама, – Пять с половиной. Даже восемь месяцев…

Дяденька застонал.

– То-то я гляжу, больно он маленький какой-то – сказал ласковый старичок, который бежал за нами вприпрыжку из зала, где мы пели.

– В дирекцию! Как исключение! – рычал тот, что привел меня.

– Что ты натворил? – спрашивала мама меня.

– Я пел.

– Какие слова? – волновалась мама, – Вообще то он у меня не озорной, – говорила она старичкам и дяденькам, которые шли с нами толпой.

– Пять лет! – стонал тот, без пиджака, – Пять! Какая жалость!

– Почти шесть, – говорила мама, извиняющимся голосом.

Нас привели в большую, светлую комнату, где за печатной машинкой сидела красивая, молодая тетя. Она дала мне чаю с конфетой, пока мама уходила куда -то за высокую темную резную дверь.

Скоро она высунулась оттуда и позвала меня

– Иди – покажись! – вид у нее был испуганный и одновременно гордый.

Я вошел. В кабинете за огромным письменным столом сидел (сразу было видно) начальник. Он улыбался и кивал мне, но сказал:

– Не выдержит. Мал.

– Но может быть, в виде исключения… – стали просить старичок и тот, без пиджака.

– Товарищи! – веско положив огромную руку на стол, сказал начальник, – Существует установка – от семи до восьми. И это согласовано с медициной. А ему еще шести нет. А он вон еще субтильный какой! И вы уважаемая даже не знаете о чем просите … Это же адская жизнь! Ка- тор-га!

– Да я ни о чем и не прошу! – краснея, сказала мама, – Мы, вообще, сюда случайно зашли, со знакомыми.

– Приходите через годик! – сказал начальник. – Через годик сколько ему будет?-

Шесть с половиной! Ну вот, тогда еще можно будет о чем –то разговаривать.

Я не помню, попали мы в тот день в Эрмитаж или нет. Думаю, что нет.

Помню, как мы шли по Невскому, мимо какой –то студии звукозаписи. И мы зашли туда. Там разные мелкие мальчишки и девчонки пели и читали стихи, а их записывали на пластинку, а пластинку можно было взять себе. Но голоса на пластинке были совершенно не похожи на те, которыми пели или говорили ребята. Поэтому мы не стали записываться. Так сказала мама. Но я думаю, что у нас просто не было денег.

Весь вечер мама разговаривала с бабушкой.

– Может быть это его судьба? В конце концов, у нас все пели. И у тебя был голос, если бы не война… – говорила бабушка.

– Но ведь это интернат! Нужно будет его отдать! Отдать навсегда! – говорила с ужасом мама.

И я замирал от страха: – Как это меня отдать? Кому?

– Возить его со Ржевки, ежедневно, к восьми утра – немыслимо. Мы его потеряем! – говорила мама.

– Господь все управит Сам, ко благу..– закончила разговор бабушка: – Все в Его воле. На Него и положимся. И нечего себе голову дурить…Станем жить, как жили. Господь разберется.

И она оказалась права. Осенью я заболел коклюшем. И кашлял, выворачиваясь на изнанку как варежка, месяца два.. После чего у меня голос не то чтобы пропал, но так изменился, что уже никого не поражал и петь мне еще долго было трудно.

О капелле мы не вспоминали, хотя мама и бабушка говорили иногда:

Стало быть, судьба такая… И слава Богу … А жизнь еще не вся… Еще все только начинается.

Я потихоньку плакал. Мне было жалко пропавшего голоса и того счастья, что ушло вместе с ним, и все это сливалось для меня в прозрачное и печальное, будто стук дождевых капель по стеклу, слово «капелла»…

А летом вдруг в нашей коммуналке появился тот, что пел со мною про Горные вершины. Я бегал по двору, когда мальчишки прибежали и закричали:

– Борька, к вам дядька какой-то приехал, в шляпе!

И я помчался домой, замирая от мысли, а вдруг это приехал мой отец или его, может быть его фронтовой друг, потому что я знал – отца уже нет на свете. Но мало ли что…

И уж никак не ожидал я увидеть в нашей комнатушке того – из капеллы.