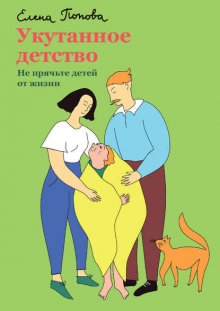

Укутанное детство. Не прячьте детей от жизни бесплатное чтение

© ООО ТД «Никея», 2020

© Попова Е.Е., 2020

Я посвящаю эту книгу моим родителям. Я росла в атмосфере любви. Мои родители любили друг друга и любили нас с братом. Они ушли слишком рано, но благодаря их душевной щедрости мне есть чем делиться, теперь уже со своей семьей и людьми, которые приходят ко мне за помощью. Моя мама немного не дождалась выхода этой книги. Больше, чем я сама, она верила в меня.

Введение. Дети «счастья»

Мой сын разбил коленку. Казалось бы, пустяк, не стоящий внимания. Однако он расстроился не на шутку, плакал и обвинял себя в неуклюжести. Ранка была чепуховая, макнули в перекись, залепили пластырем, да и бегай дальше. Я в детстве была вечно в синяках и царапинах, мы лазали по кустам, через заборы, по оврагам и скалам. Мой брат к шести годам был гордым обладателем двух шрамов, которые зашивали в больнице.

Наконец, самое невероятное: моему сыну восемь лет – и это его первая разодранная коленка! В этом возрасте я уже знала, какие бывают болячки, как долго сходят синяки и что если коросту ковырять, то заживать будет дольше. Примерно так, с умным видом, рассуждали те, у кого в данный момент ковырять было нечего, а те, у кого ранки имелись, проявляли солидарность в этом вопросе, но продолжали, молча и почти незаметно, отколупывать корочку ногтем. Конечно, я росла не в мегаполисе, это был маленький уральский городок, в котором все знали друг друга, и поэтому детям можно было гулять везде (или почти везде), но все же!

И вот теперь – современное присмотренное детство, когда дети либо не гуляют, либо гуляют в торговых центрах, парках, дворах, но везде обязательно с родителями. Говорят, что современные дети не хотят гулять. Их можно понять: никто не любит заниматься незнакомым делом, да еще и под присмотром вечно одергивающих и поучающих взрослых. К тому же мы, взрослые, так тревожимся за безопасность, что дети понимают: улица – это страшно. Поэтому они не играют в казаки-разбойники, прятки, догонялки, не спорят до хрипоты, задел в вышибалах Катю мяч или она увернулась… Чистые, выглаженные и причесанные дети ходят по жизни и радуют своей послушностью учителей и родителей.

Таким образом родители стараются сформировать у них высокую самооценку как гарантию стабильности в настоящем и будущем. Но вот беда: ограждая ребенка от рисков, мы отбираем у него возможность оценить опасность, рассчитать свои силы, понять свой потенциал. Если ты не знаешь, на что ты способен, то о какой самооценке может идти речь? Она даже не заниженная – это просто пустота, на которую нельзя опереться. Детям жизненно необходимо пространство, в котором они сами будут устанавливать правила и самостоятельно следить за их выполнением, ошибаться и исправлять свои промахи, ссориться и уступать. Пространство, где ребенок может определить цель, важную для себя, и почувствовать вкус победы, когда он сам смог! Вот как в истории про Тимофея.

Его истерика обрушилась на меня, как тропический ливень. Только что пели птицы и светило солнце, то есть напротив меня сидел улыбчивый второклассник и с жаром показывал, как он научился завязывать шнурки на новых ботинках, а через мгновение это был отчаявшийся младенец с трясущимися губами, и горю его не было предела. Развязать он их смог, но заново соединить уже не получалось! Его состояние – не поза, не манипуляция, он действительно вот так переживает свою неудачу. То есть проявляет абсолютную неспособность в этой неудаче находиться. Кстати, на эту проблему родители жалуются чаще всего, не замечая, что сами в этот момент плохо выдерживают свое собственное неумение находиться в состоянии провала, они срываются, кричат.

Ситуация со шнурками, в общем-то, не удивительная, и случай этот не единичный. То, что современные дети поголовно не умеют завязывать шнурки, это просто факт: ну нет у них того количества шнурков, которое было у нас. А у современных мам больше времени, чтобы оберегать детей от шнурков, чем было когда-то у наших.

Между тем истерика в моем кабинете стихать не собиралась. Напротив, набирая обороты и децибелы, разворачивалась, качественная с подвываниями, причитаниями «Лучше умереть, чем так жить» (да-да, я бы в этом месте тоже вернулась в начало текста и уточнила возраст; нет, вы не ошиблись – это начальная школа) и даже имитацией обморока.

Моим первым порывом было утешить, вытереть слезы, сказать: «Наплюй! Ну и ладно, в другой раз обязательно получится!» – и самой завязать эти злополучные шнурки. Вот только как у него может получиться, если возможности пробовать, преодолевать, переживать неудачу у него нет? Зато есть отработанный годами механизм: неудача – слезы – избавление от проблем с чужой помощью. И судя по интенсивности фазы слезы, родители пытались привить чаду самостоятельность, но, не выдерживая напора, в конце концов сдавались и делали все за него.

На мой взгляд, никто из родителей ничего не имеет против схемы: неудача – упорство – победа. Вот только для того, чтобы она сработала, нужно пройти фазу детского отчаяния, горя и слез. Ту самую фазу, когда чувствуешь себя сволочью, издевающейся над беззащитным младенцем. Но если мы не перешагнем через свои чувства, у наших детей не будет шансов справиться с инфантилизмом и хоть как-то приблизиться к статусу победителя. Потому что стать победителем – значит не только завоевать первое место, но получить его в борьбе, через преодоление, переживание фазы неудачи.

Что же наши шнурки? Я уговаривала, убеждала, показывала на себе, снова уговаривала. Чувствовала себя при этом как рыбак на утлой лодчонке в шторм.

К моменту описываемых событий мама мне доверяла и не стала ломать дверь кабинета, чтобы спасти свое дитя. А ведь сдержаться было совсем не просто! Представьте: вы оставили ребенка заниматься с психологом, а потом слышите, как он бьется в истерике, как что-то точно летает по кабинету и даже падает (а вдруг драгоценное чадо?), а вы можете только сидеть в приемной и слушать!!! В общем – это была сильная мама!

Мы вместе завязывали шнурки (каждый свои) примерно минут двадцать. С криками, слезами, в отчаянии. Но после того как один шнурок был завязан, случилось чудо. Слезы высохли, снова появились ямочки от улыбки на щеках и уверенность, что он все сделал сам! А я? Я выдохнула…

Вошла настороженная мама, и в этот момент ребенок, сияя, со словами «Смотри, как я могу!» легким движением руки развязывает шнурок! Признаюсь честно, мне хотелось отмотать время назад. Но потребность ощутить себя победителем настолько сильна, что не поддается рациональным доводам. Когда же Тимофей снова завязал шнурки, в моей душе зазвучали фанфары!

Современные дети лишены трудностей. На детской площадке мамы пытаются предупредить любые падения и недоразумения. В детском саду воспитатели так запуганы прокуратурой и комитетскими проверками, что не позволяют детям даже ссориться, не говоря уже о драках и дележе игрушек. Педагоги боятся родителей и оберегают детей от всего на свете: от грязи, жуков, ссор, ссадин. Родители боятся, что педагоги недосмотрят, не заметят опасности, недостаточно надежно завяжут шарф на прогулку, не проследят за тем, сколько ребенок ест, не защитят от обидчиков, – поэтому по вечерам устраивают допрос с пристрастием…

Конечно, я не против безопасности детей. Я тоже мама, и понимаю тревогу родителей. Как можно отпускать ребенка гулять, когда вокруг педофилы, похитители детей, собаки, качели, колодцы, плохие беспризорные дети из соседнего дома… Однако в результате всех этих наших сверхзаботливых ограничений дети вырастают безвольными, ведь у них нет опыта успешного преодоления трудностей.

– Чуть что не по нему, он сразу психует, может дверями хлопать, может стул швырнуть, – рассказывает Ольга, мама шестилетнего Гриши. – Если у него компьютер отобрать, он начинает орать, скакать по дивану и драться с младшим. А я не могу выносить, что он психует и плачет! – Ольга в отчаянии ломает пальцы.

Родителям, опекающим своих детей, полезно знать, какого результата они добиваются. Каким они видят своего ребенка через 20-30 лет? Хорошо бы еще понимать, как именно то или иное событие скажется на его будущем. Сейчас есть много информации о том, как психологические травмы искалечили судьбы разных людей. В пабликах и новостях рассказывают о тяжелых последствиях, длительной реабилитации и попытках суицида на фоне посттравматической депрессии. А вот информации о том, как правильно поступать, чтобы избежать этих последствий, крайне мало, к тому же содержится она в специальной психологической литературе, учебниках и пособиях, написанных отнюдь не популярным языком. Я прекрасно понимаю, что неподготовленному человеку сложно продраться к смыслу сквозь специальные термины, сама после института заново училась разговаривать «по-человечески», а не «голосом» научно-практической конференции.

Не получая внятных рекомендаций о том, что делать, если травма произошла, люди пришли к единственному выводу: всякого рода психологический стресс – зло. Избежать его любой ценой – задача номер один.

На мой взгляд, влияние психологической травмы на ребенка одновременно сильно преувеличено и недооценено. Психологическая травма – это событие, повлекшее за собой нарушение психического здоровья. И вот здесь – самая большая трудность: как оценить «количество вреда»? У психологов есть специальные тесты и методы. Но ведь не набегаешься с каждым вопросом к специалисту. Поэтому лучше на всякий случай оградить. Или нет? Лучше – опять же на всякий случай – закалить? Тут кто хочешь запутается!

Как лучше: жалеть и понимать или закалять и воспитывать характер? С этим вопросом обычно к специалистам не приходят, но у родителей он возникает многократно. Даже в течение одного дня. Сын сел делать уроки и вместо этого катает машинки по столу, гладит кота и смотрит в окно. Или дочка начала ходить на танцы. Пока давали веселые игровые упражнения, ходила с удовольствием, а как только начались растяжки, категорически отказывается заниматься. Что делать? И главное, как будет правильно, полезно для ребенка? В этот момент важно задать себе вопрос: к какому будущему я его готовлю? Какими качествами должны будут обладать мои повзрослевшие дети?

За решением сиюминутных задач: выучить таблицу умножения, подтянуть технику чтения, подготовиться к ЕГЭ – теряются общечеловеческие ценности: доброта, искренность в проявлении эмоций, самостоятельность, свобода воли, самоконтроль. Именно эти качества помогают человеку не сломаться, когда становится трудно. Потому что какое матери счастье, если сын блестяще окончил школу, поступил в институт, но оказался не готов к самостоятельной жизни с ее трудностями, предательствами, несовершенством и пристрастился к наркотикам?

На деле же родителям, чаще мамам, приходится наугад выбирать направление своего поведения, а так как они не понимают, куда в итоге должны прийти, то направление все время меняется. Отсюда непоследовательность в воспитании. Сегодня позволила не заправлять постель и убрала сама с пола разбросанные вещи, завтра решила, что нужно воспитывать характер и заставляет убирать, заправлять, причем немедленно, идеально по исполнению, и чтоб не возмущался.

Кроме того, есть в нас желание быть идеальными родителями, а оно убивает возможность быть просто мамой и папой. Мамы боятся обвинений, потому что ответственность за воспитание Человека теперь лежит целиком и полностью на них. Раньше был род, община, церковь. Потом учитель, пионерская организация, комсомол, партия. Было на что опереться, были четкие ориентиры. Все знали: бьешь розгами – значит, любишь. Сейчас бить уже нельзя, а как по-другому – пока неизвестно.

Я против физического насилия во всех его проявлениях, но по отношению к собственному ребенку я его проявляла. Потому что в три, пять или шесть лет переходить дорогу, не держась за мою руку, я ни в коем случае не могла ему позволить! Насилие? Безусловно! Но насилие, сохраняющее жизнь. А можно ли организовать жизнь ребенка вовсе без насилия?

Все знают о психологическом насилии, но мало кто знает, как оно проявляется в жизни. Например, мама, запрещающая ребенку съесть килограмм конфет, тоже насильница, потому что ребенок плачет, у него горе, он всей душой хочет этих конфет. Оказаться насильником не желает никто, и поэтому разрешают. Разрешают конфеты, мультики и гаджеты без ограничений, позволяют пнуть маму, не делать уроки, мучить кошку, лишь бы ребенок радовался. Сиюминутные позитивные эмоции становятся целью. И ломают будущее. Ребенок в подростковом возрасте неизбежно сталкивается с отвержением, предательством, обесцениванием, и тогда отсутствие опыта переживания отрицательных эмоций выливается в суицид – потому что родители его научили, что так жить нельзя. А точнее, не научили со всем этим жить.

Пятнадцатилетняя Лиза вскрыла себе вены. Сделала все «правильно» – утром сходила в школу, чтобы маме не звонили, что пропускает; после второго урока сказала, что сильно болит голова, и отпросилась; выбрала время, когда точно никого не будет дома; написала записку, что просит прощения у мамы и очень ее любит. Как сама считает, допустила единственную оплошность – подруге позвонила попрощаться. Та тут же примчалась к Лизе, а когда не смогла достучаться, позвонила Лизиной маме, и уже через пять минут пришла бабушка, она живет в соседнем доме, открыла квартиру своим ключом, они обнаружили Лизу, вызвали «скорую».

Маме Лиза сказала, что не знает, зачем это сделала. Для меня версии постоянно менялись: «Не знаю. Чтобы подруга напугалась. Чтобы маме стало легче жить». Девочка никак не могла нащупать версию, которая, по ее мнению, должна была подойти для объяснения тетке-психологу, чтоб та отстала. На встречах у меня сидела, как наказание отбывала – от звонка до звонка: вроде бы и здесь, но никак до нее не достучаться.

Разговоры с мамой тоже ясности не вносили. Отношения теплые, девочка спокойная, уравновешенная, учится нормально. Единственное, что выяснилось уже после инцидента, – это многочисленные пропуски. То есть Лиза ходила в школу, но все время отпрашивалась, на деле посещая всего пару уроков в день. Но задания она всегда выполняла в полном объеме, учителя относились к ней с доверием, ведь за все годы учебы с Лизой не возникало никаких проблем. Мало ли – переутомился ребенок, болеет, опять же художественная школа, выставки…

– Может, с подружкой поругалась и решила так продемонстрировать свою обиду? – спросила я маму.

– Может, и так. Только они с Ленкой не разлей вода, даже если поссорились, уже через полчаса друг другу сообщения строчат и мирятся. Да и рассказывает она мне обо всех ссорах. У нее вообще от меня секретов вроде бы и нет… – И уже чуть слышно: – Раньше не было… – как будто только сейчас осознав и пробуя фразу на вкус, произнесла мама. – Полгода назад с мальчиком начала дружить, так все уши мне про него прожужжала. Но там все быстро закончилось, мальчик с какой-то дылдой стал встречаться. Лиза переживала тогда, плакала, а потом успокоилась. Может, это? Только уж сколько времени прошло…

– Вспомните какой-нибудь недавний необычный разговор, или, может быть, неловкий, напряженный.

– Да вроде все как всегда. Мы вообще много разговариваем. Вдвоем живем.

И снова заколдованный круг. У девочки явно беда, Лиза не относится к детям с высокой импульсивностью, да и способ выбран хоть и демонстративный, но не с целью напугать, а значит, велика вероятность повторения попытки свести счеты с жизнью, если не докопаться до истины. В таких случаях я доступна 24 часа. В десять вечера звонок. Отвечаю, предчувствуя страшное, но мама скороговоркой отчитывается:

– С Лизой все в порядке, извините, что так поздно. Я вспомнила такой разговор, ну, о котором вы спрашивали, необычный и практически накануне случившегося. – Татьяна старательно избегает слов «попытка суицида». – А сейчас позвонила, потому что боюсь, что завтра решимости не хватит рассказать.

Так вот, совсем недавно Лиза вдруг вспомнила про отца и стала ко мне приставать с вопросами. Как ушел, почему ушел, как я пережила его уход? Он ведь бросил нас, когда Лизе и трех лет не было. Я в декрете сидела. У нас такая любовь была красивая, Саша на пять лет меня старше, в город приехал, когда я на втором курсе училась, познакомились у друзей и сразу встречаться начали. Он мне предложение сделал через месяц после знакомства. Мои родители совсем не рады были нашему роману, но и не противились сильно. А Сашины на Севере в это время жили, он им телеграмму потом с приглашением на свадьбу отправил, так вот я за четыре года совместной жизни свекра со свекровью только три дня и видела. Через год Лизу родила, перевелась на заочный. Все как у многих: лекции, зачеты, курсовые да ночи беспокойные, то колики, то зубки. А Саша работал и успевал с семьей время проводить. Мы ни в чем не нуждались, и муж он был ласковый, и папа заботливый. Второй Лизин год для нас тяжелым был: она болела, у меня диплом на носу, моя мама в больницу с камнями в почках попала. Мы с Сашей оба больше на зомби были похожи, ругаться стали, придираться друг к другу по мелочам. Тяжело, но не смертельно, думала я. Мы же любим друг друга, мы все преодолеем.

А потом его как подменили. Сашу стало не то что раздражать все, что я делаю, он прямо бесился, на Лизку начал срываться. Потом полегче стало. Я диплом защитила, мама после операции восстановилась, на работу вышла, вот только Лизе места в садике никак дождаться не могли и я дома сидела. С деньгами было не то чтобы туго, но вторая зарплата была бы очень кстати. Я вакансии просматривала. Возвращаюсь как-то с очередного собеседования, а Саша вещи свои собирает. Я сразу поняла, что не в командировку. Вид у него был такой. Чужой, что ли, холодный. Я не плакала, не уговаривала, только спросила почему-то: «А как же мы?» Он сухо ответил: «Деньгами помогу. С Лизой видеться не запрещай и не расслабляйся, ищи работу!»

Я это «не расслабляйся» до сих пор воспринимаю как пощечину. То есть он напрягался, а я с ребенком, дипломом и мамой – расслаблялась. Я какое-то время жила как во сне, мне все казалось, что вот сейчас я проснусь и все будет как прежде: яичница на завтрак, звонок во время дневной прогулки, вечернее ворчание. Я была согласна на ворчание, придирки и обвинения, лишь бы как прежде.

Потом у меня все стало болеть: кожа, глаза, тело. Мне казалось, что даже волосы болят, как при тяжелом гриппе. И я стала пить таблетки, невролог выписал, меня мама тогда заставила к неврологу сходить. Я за месяц килограмм на десять, наверное, похудела, есть не могла. А однажды утром не смогла встать. Лиза голодная плачет, а я встать не могу и мне все равно. Она тогда весь день проплакала, то затихнет, то снова начнет. Вечером мама пришла, «скорую» вызвала, и меня в больницу положили с нервным срывом. Там подлечили, был и психолог, такой дядечка мудрый, он меня, считай, к жизни тогда вернул. Я оттаяла, жить захотела, поняла, как по дочке соскучилась. Обещание себе дала никогда не раскисать и научить дочку быть самой себе опорой, чтоб не вляпаться, как я.

– Вы про это с Лизой разговаривали?

– Нет, что вы, это же стыдно так! Я сказала, что почти не переживала. Раз ушел человек, значит, ему так лучше. Да и с отцом они общаются постоянно, я боюсь про него гадостей наговорить, навредить. Он хороший папа. У него в новой семье двое пацанов растут, правда, это уже третья его жена. А что она с бабушкой почти три месяца жила, так и не запомнила, маленькая ведь. Но что-то я отвлеклась. Так вот, я ничего этого Лизе не стала рассказывать. Зачем ей знать, что мать у нее – тряпка? Хотела, чтобы она равнялась на сильный пример, умела держать удар.

– Татьяна, – сказала я, стараясь, чтобы голос звучал убедительно, – подойдите сейчас к Лизе и спросите: что ты почувствовала, когда тот мальчик тебя бросил?

Была ли я уверена в том, что этот вопрос сработает? Нет. Но он оказался путеводным клубочком, который вывел Лизу из блужданий среди бесконечных вопросов, «почему я такая неудачница и даже с простым расставанием справиться не могу».

В ту ночь они не спали. Говорили и плакали, плакали и говорили. Оказалось, что Лиза влюбилась в мальчика, который только пришел в их школу. Он тоже проявил к ней симпатию, отношения начали завязываться: и в школе на переменке поговорят, и до дома провожать ее стал, один раз три часа в подъезде простояли, держались за руки и разговаривали. Лиза была счастлива, он понимал ее как никто. И вдруг стал избегать, на звонки не отвечает, в соцсетях заблокировал. Лиза пыталась поговорить, но Кирилл ссылался на то, что очень спешит и никак не может. А потом Лиза узнала, что он рассказал своим друзьям, что имел с Лизой сексуальные отношения и вообще Лиза, дескать, под каждого ложится, он поэтому ее и бросил.

Когда эта сплетня дошла до Лизы, ей показалось, что вся школа шепчется только об этом. Каждый смешок за спиной она воспринимала на свой счет. По утрам шла в школу, как на эшафот, стала прогуливать, даже не сильно врала учителям, у нее действительно болели то голова, то живот. Именно тогда она и пришла с вопросами к маме, но не решилась рассказать правду, не знала, с чего начать. Побоялась, что мама или ей не поверит, или слишком расстроится, а еще, чего доброго, в школу разбираться придет. Поэтому выбрала обходной путь. Но мама дала единственный вариант решения проблем – надо быть сильной, надо справляться со всем самой. И Лиза подумала, что раз она быть сильной не умеет, то умереть – самый верный выход. Еще через год, когда Лиза вошла в самый смак подросткового бунта, она припомнила матери обман, обвинила ее в том, что та хочет сделать из нее послушного робота, и они снова пришли ко мне на прием. Но это были уже другие мама и дочь, в их отношениях было столько энергии, что жизнь просто кипела.

После командировок на Международную космическую станцию космонавты проходят курс реабилитации, они заново учатся ходить, ведь их мышцы в условиях невесомости атрофируются. Так же и чувства наших детей нуждаются в постоянной, но посильной нагрузке. Если оградить их от сильных переживаний, когда вы рядом и можете, как опытный тренер, поддержать, подстраховать и направить, то во взрослой жизни человек, столкнувшись с испытанием, не сможет адекватно оценить свои силы, он не чувствует своих «мышц» – чувств. И еще одна, на первый взгляд, парадоксальная вещь происходит из-за чрезмерной опеки: если человек перестает огорчаться, то через какое-то время он перестанет радоваться. Потому что радость – это всего лишь обратная сторона горя, а все наши чувства связаны, невозможно выключить одно, но оставить работать другое. Зато прокачать способность и выносить страдания, и одновременно полноценно радоваться можно. Об этом и поговорим.

Часть 1. Не так страшна травма, как ее тень

Переболеть, чтобы отпустить

Каждая ли травма опасна? Или даже так: каждая ли травма является травмой на самом деле? Я думаю – да! Каждая! Но не каждая превращается в открытую, кровоточащую рану, мешающую человеку жить полноценной жизнью. Ведь именно это страшит людей. Как сегодня пережить это конкретное горе? И какими последствиями оно обернется для меня или для моего ребенка в будущем?

Чтобы попробовать ответить на эти вопросы, расскажу две истории. Обе про психологическую травму.

История первая. Про Лану.

Это красивая, ухоженная тридцатилетняя женщина. У Ланы две дочки от двух разных браков. Первый брак продлился месяц. Она и замуж-то выходить не хотела, мать уговорила. Беременность, восемнадцать лет – «что люди скажут». Через месяц убежала от него в одной ночнушке. Дрался. Про второй брак рассказывает с удивлением – как вообще могла иметь отношения с таким мужчиной. Сейчас оглядывается – и он вызывает в ней отвращение. Жил полностью за ее счет, не работал, с детьми не помогал, бытовые вопросы решить не мог. Не выдержала – ушла.

Несколько раз пыталась наладить отношения с мужчинами, но выбирает либо тех, кто ее оскорбляет и унижает, либо тех, про кого можно сказать «где положишь, там и возьмешь».

Когда Лане было семь лет, ее изнасиловал в подъезде мужчина, которого впоследствии так и не нашли. Мать вместо слов поддержки сказала, что Лана сама виновата, задержалась с подружкой после школы. А если бы пришла вовремя, то ничего бы и не случилось. В процессе дознания, когда следователь расспрашивал Лану о произошедшем (в присутствии матери, но без психолога), девочка нервно хихикала, чтобы хоть как-то справиться с напряжением. Мать обвинила ее в распутном поведении и в том, что ей, «видимо, понравилось». Кстати, не стоит думать, что смех ребенка всегда означает удовольствие. В напряженной или критической ситуации он помогает сбросить напряжение, то есть у ребенка буквально «кипят нервы» и срывает крышечку, удерживающую эмоции. Так что если вы ругаете ребенка, а он смеется, значит, степень его напряжения запредельная. Понятно, что это не относится к людям с серьезными психиатрическими диагнозами.

С психологом эта история до момента нашей встречи не прорабатывалась. Соответственно, в каждых новых отношениях Лана пыталась компенсировать боль от той травмы, которую получила в детстве. И пыталась исключить ее из своей жизни – как слишком тяжелое, грязное и отвратительное воспоминание. А оно все появлялось и проявлялось, как ночной монстр из-под кровати.

Отношения Лана строит либо с мужчинами, которые ее унижают и подтверждают ее мнение о себе как о человеке, недостойном любви, либо с зависимыми, инфантильными, с которыми безопасно и можно чувствовать себя по-королевски. И то и другое Лану тяготит, вызывает раздражение и недовольство.

Травма? Да! Но так как в свое время взрослые не позволили ребенку считать эпизод насилия травмой и не помогли пройти сквозь нее, переболеть, выплакать, возненавидеть и отпустить, она действует исподтишка. Именно поэтому самая серьезная проблема у Ланы даже не с мужчинами, а с собственными дочерями, которые лгут на каждом шагу. На момент начала работы я даже не могла разобраться, кто кому кем приходится. Ложь настолько стала нормой общения, что они даже не могли свободно рассказать, кто мама, кто дочь, кто кому сестра!

Случай с изнасилованием Лана вспомнила «случайно». И это было переломным моментом в ее отношениях с дочками.

История вторая. Про Сашу

Саше пятнадцать. На прием ее привела мама. Это хрупкая, застенчивая девочка с грязными волосами и черными ногтями – мода.

Неделю назад Сашу склонил к оральному сексу друг детства. Дети остались дома одни. Ничего необычного, так было миллион раз. Их мамы – подруги. Но что-то пошло не так, и мальчик решил, что от Саши не убудет – это же не изнасилование. Так, мелочь, баловство.

Через три дня, когда Сашина мама заметила, что дочь моется пять раз в день, а по ночам плачет вместо того, чтобы спать, она вывела ее на разговор, а затем заявила в полицию.

Я не буду вдаваться в подробности полицейского расследования. И объяснять, через что приходится пройти девушке, чтобы просто рассказать, как все произошло. Скажу только, что, в отличие от событий тридцатилетней давности, теперь с пострадавшей работает психолог.

Ко мне мама с Сашей пришли, чтобы у девочки не закрепилась психологическая травма. Саша была неразговорчива, все время пыталась оправдать мальчика. Прорыв произошел, когда она позволила себе выплеснуть злость, размахивая палкой (у меня в кабинете есть специальные – для телесных практик) и впечатывая в стену пустые пластиковые бутылки. А до этого девочка душила в себе чувства, не могла на него разозлиться. Гнев был настолько задавлен, что Саша стала во всем винить себя. Мол, слабо сопротивлялась, да, юбка была действительно короткая, да, могла же и убежать из квартиры, когда только начал приставать. Она переживала, что стала человеком, который сломал ему жизнь. Переживала, что из-за нее он сядет. То есть он сядет не за то, что сам совершил гнусный поступок, а потому, что она пожаловалась, недостаточно активно себя защищала, вообще как-то не так себя вела. Такие чувства часто возникают у пострадавших от насилия. С их помощью они возвращают себе иллюзию собственного могущества, потому что жить в мире, где от твоих действий ничего не зависит, ощущать себя беспомощной очень страшно.

Весь этот клубок чувств Саши запускают несколько механизмов. Во-первых – сила эмпатии. Ее обидчик – не посторонний человек, которого можно представить злодеем, а близкий, знакомый, хороший. Это тот, с кем слушали музыку, поделившись наушниками, а еще раньше лепили вместе куличики в песочнице. Во-вторых – принятие ответственности за свой поступок на себя. Она написала заявление, инициировала возбуждение уголовного дела. И Саша вправе из-за этого переживать. Это нормально! И в-третьих, слабая вера в духовность мальчика. Она понимает себя, понимает, что выдержала удар, выжила: ходит, ест, чувствует, смеется. И не понимает, что он тоже может выдержать. Она предполагает, что он сломается.

Останется ли все пережитое для Саши травмой на всю жизнь? Безусловно, да. Но она об этом знает, признает и правильно оценивает случившееся. Это позволит ей бережно относится к той части себя, где болит, и постепенно залечить рану.

А теперь представьте, что вы сломали ногу и не знаете об этом. Вы живете как всегда, только вот почему-то каждое движение отзывается невыносимой болью. Все вокруг говорят, что у вас все хорошо и беспокоить ничего не должно, а тело кричит о боли. Вы верите другим и себе одновременно, это порождает хаос в действиях, но не приносит облегчения – до тех пор, пока вы не найдете причину. Но если вы будете знать, что сломали ногу, то начнете действовать целенаправленно: обратитесь к врачу, станете ее беречь, потом делать специальную гимнастику для восстановления. С психологической травмой то же самое.

А вот еще одна история. Мы увидим, до какой беды может дойти дело в попытке защитить ребенка от травмы.

Планировка моего кабинета предполагает, что всем членам семьи сесть напротив меня затруднительно. Для этого нужно передвигать стулья, что на первом приеме решаются сделать немногие. Финальная рассадка часто становится диагностичной – напротив меня садится тот, кто принимает решения в семье. И сегодня прямо передо мной оказался… мальчик. Часто мамы, желая вырастить ребенка ответственным, создают иллюзию, что решения он принимает сам. Они как бы выдвигают его на передовую, но лишь на определенную дистанцию, ту, которую выбрали и одобрили. Однако в этом случае инициатива принадлежит не ребенку, а значит, и за последствия отвечает не он. И, судя по описанным трудностям, как раз с ответственностью за свои поступки у него есть проблемы.

Зарина дважды переносила первую встречу, так как не могла уговорить сына поехать к психологу. Приехали они уже с направлением от завуча, в котором содержался ультиматум: или они приносят справку, что посещают психолога, а вместе со справкой и рекомендации для учителей, или Тимура исключают из школы. Он дерзил учителям, на уроках смотрел видео на телефоне, подбрасывал кеды к потолку во время линейки. Мама рассказала, что учительница поделила класс на любимчиков и изгоев. И ее сын попал в изгои. Классная ежедневно писала или звонила маме и жаловалась на невыносимое поведение Тимура.

Дома у парня есть обязанности, но выполняет он их только со скандалом, торгуется за каждый квадратный метр подметенного пространства. Все свое свободное время проводит за планшетом или игровой приставкой. Саботирует тренировки. Пропускает занятия у репетиторов.

Начинаю собирать «анамез»: Тимура воспитывают мама и бабушка со стороны отца. Отец погиб, когда мальчику было четыре года. Сел пьяным за руль. Но родители очень любили друг друга. Отец души в сыне не чаял, баловал, строил планы на будущее. Тимур тоже был очень привязан к отцу. Смерть папы от мальчика скрывали почти два года, говорили, что тот уехал в командировку. А о том, как именно погиб отец, Тимур узнал, когда ему было почти девять. Со слов мамы, сын почти не переживал, чуть-чуть поплакал. Она же до сих пор так и не восстановилась, хотя прошло уже семь лет. Романтических отношений нет. Зарина занимает руководящую должность на крупном предприятии, у нее в подчинении в основном мужчины.

С Тимуром об отце разговаривают часто. Зарина рассказывает, какая сильная между ними была любовь, каким красивым, веселым и интересным был ее муж. Бабушка тоже рассказывает о своем сыне внуку, но по ее версии, Марат был непутевым, гулящим, пьющим и вообще той ночью возвращался от любовницы.

Понятно, что случившееся – страшная трагедия для всей семьи. Но как повлияла смерть отца на поведение сына? Почему реакция на нее проявляется именно так? Пока не ясно, тем более что во время встреч Тимур демонстративно не разговаривает со мной или обвиняет в том, что я его мучаю, кричит и плачет в надежде, что кто-то услышит его и ворвется в кабинет «для спасения мальчика». Снимает меня на телефон, плачет и причитает за кадром, пытается порвать на себе одежду. При этом в свои одиннадцать Тимур гораздо крупнее меня.

Я понимаю, зачем этот спектакль. Это его привычный способ добиться желаемого. Вот только он не соответствует возрасту, так поступают дети двух-трех лет. Логично предположить, что смерть отца не была пережита так легко, как считает мама, и где-то произошло застревание. Мама с бабушкой так стремились оградить Тимура от горя, в том числе и своего собственного, что отдалились от него, и он остался в изоляции в возрасте четырех лет. При этом ему все позволено, потому что факт горя мамой и бабушкой признан.

И вот четырехлетний пацан не понимает, что произошло (известие о смерти от него скрыли), но очень быстро понимает, что ему можно все. Папа его баловал, а теперь мама пытается делать то же самое, потому что считает, что слишком строга к сыну. И вот стала ограничивать себя. Зарина обо всем договаривается – это правильно, так и должно быть. Другое дело, что при этом она решает все проблемы сына сама. Тимур ни разу не столкнулся с последствиями своих ошибок. Мама не дает ему возможности исправить их.

Она его ругает, возмущается, хватается за сердце, пугает органами опеки. Но затем все налаживает сама. Помните, я рассказывала, что на первой встрече они расселись в кабинете так, как будто Тимур в семье главный, как будто он принимает решения. Эту иллюзию мама старательно поддерживает, считая, что таким образом она восполняет отсутствие мужского воспитания. Но память о травме, которую им пришлось пережить, мешает ей довести дело до логического завершения – возложения ответственности на парня. Она перестраховывает сына, не позволяет ему научиться отвечать за принятые решения. В результате получается власть без расплаты. Под расплатой я имею в виду не деньги или страдания, скорее осознанный или бессознательный выбор. Если ребенок выбирает дерзкое поведение и грубость по отношению к учителям, он платит за это тем, что выдерживает критику, отвержение, решает проблему допуска к урокам и экзаменам. Иначе человек никогда не повзрослеет психологически. Атут нахамил учителю – маму вызывают в школу, мама извиняется.

Дома, пытаясь компенсировать отсутствие папы, она растит «настоящего мужика», который должен защищать и поддерживать. Именно для этого Зарина заготовила целый ворох хитрых приемов: жаловаться на слабое сердце, причитать, что не выдерживает такого к себе отношения, и плакать для того, чтобы успокаивал и чувствовал себя сильным. Проблема в том, что эти заготовки не имеют отношения к настоящей жизни. Эти чувства проявляются не в момент настоящего бессилия (потому что «мальчика нужно беречь от потрясений»), а в воспитательных целях. Настоящая боль скрывается от Тимура. И он перенимает поведение мамы, копирует «изображение горя», скрывая истинную причину. Зарина и живет по принципу: «Ах, он столько пережил, и поэтому его хамство – просто защитная реакция. Надо любить его еще сильнее, ведь любовью нельзя испортить. И, конечно, оберегать от эмоциональных потрясений». Тимур оказался обладателем взрывоопасного сочетания природной настойчивости, энергичности и инфантилизма, созданного гиперопекой бабушки и мамы. Плюс ко всему непережитое горе помешало ему естественным образом пройти этап злости на умершего человека, мальчик как бы «застрял» на нем. А рассказы бабушки и ее причитания «будешь плохо учиться – закончишь как отец» породили страх быть похожим на папу, потому что стараниями бабушки Тимур начал его презирать, а стараниями мамы – понимать, как сильно на него похож. Он стал бояться взрослеть и бессознательно старался остаться в безопасном дошкольном возрасте.

Ярость, отчаяние, безысходность, слезы… Это были первые искренние чувства Тимура, при появлении которых он позволил мне присутствовать. Именно с этого момента началась настоящая работа.

Тимур отчаянно сопротивлялся изменениям, оно и понятно – его устраивала вседозволенность. Как это – договариваться и извиняться перед учителями? Это они во всем виноваты, это они его обижают!

Зарину же просто разрывало на части от страха: «Вдруг, если я перестану заставлять сына делать уроки, его выгонят из школы, он не получит хорошего образования и вся жизнь пойдет под откос? А если я перестану защищать его перед учителями, он поймет, что я не на его стороне, отстранится от меня и станет наркоманом! Я не смогу запретить ему играть в приставку, вдруг он что-нибудь с собой сделает!» Каждое сомнение мы анализировали, просчитывали последствия, рассчитывали силы Зарины и Тимура, и уже тогда она принимала решение и следовала ему или отказывалась, – и мы начинали искать выход, который подойдет им обоим.

Тимур же, несмотря на сопротивление, очень хотел быть живым, настоящим и услышанным. Он перестал кривляться на занятиях, зато стал ругаться со мной, предъявлять претензии к моей работе. Исследовал свои возможности, пробовал свои чувства. Одним из его требований было перенести занятия на другое время. Он сумел договориться без манипуляций и шантажа со мной и с мамой и был очень горд этой победой, впрочем, как и я. Вернулся к занятиям боксом.

Смерть – это горе. Но если от него отворачиваться и делать вид, что все нормально, то можно застрять и перестать развиваться. А еще, запрещая себе горевать, мы запрещаем себе радоваться. Так уж устроена человеческая психика, что оба эти чувства находятся на разных концах одной и той же палки.

Про смерть и свободу

Многие люди свидетельствовали о том, что только заболев неизлечимой болезнью, стали по-настоящему свободными. Или переживание какой-то страшной трагедии сделало их сильными. Но не всем дается такая возможность.

И снова – вот показательная история.

Родные оберегали ее от всего дурного. Ведь она была особенная. Ее нельзя было волновать. Отхлестать по щекам за то, что грубит матери, можно, а волновать и позволить переживать горе после смерти дедушки – нельзя. Поэтому они плакали тайком. Закрывались на кухне, вспоминали и плакали. Бабушка и мама были вместе в своем горе. А она осталась одна. Ей было двенадцать, она слышала сбивчивые голоса и сдерживаемые рыдания. Понимала, по ком эти слезы. Ведь совсем недавно не стало ее любимого дедушки. Дедушки, который умел шутить, который ее понимал и никогда не бил по щекам. Мама лишилась отца, а бабушка мужа. У них был серьезный повод, чтобы горевать, чтобы забыть на время ссоры и поддерживать друг друга. А раз ее не берут с собой на кухню, значит, она не нуждается в поддержке. Наверное, у нее не настоящая потеря, не такая важная, как у них.

Мама так и не смогла найти в себе сил для разговора с ребенком о тяжелом событии. Ведь такие переживания травмируют психику девочки, а она сейчас к переходному возрасту приближается. Опасно.

В четырнадцать лет эта тихая домашняя девочка-отличница попала в реанимацию с передозом. Больше месяца была на грани жизни и смерти.

Возможно, горе, связанное со смертью дедушки, тут ни при чем. Вполне возможно. А возможно, девочка пыталась самостоятельно найти ответы на вопросы жизни и смерти. Ее травма оказалась глубоко внутри, замаскированная хорошим поведением, отличными отметками. Психологическая рана отрицания горя оказалась сильнее переживания смерти близкого человека. Они наложились друг на друга и произвели кумулятивный эффект.

Если рана доступна, она видна, можно сделать перевязку, приложить лекарство, продумать лечение. Куда сложнее лечить скрытые раны. Так и с душевными травмами. Легче всего превратить боль в силу в момент прохождения через испытание. Шрам, безусловно, останется в любом случае. Но если рану не обрабатывать, то и заживать будет дольше, и последствия будут серьезнее.

Травма может стать силой, способом прокачки души. А может превратиться в язву, разъедающую душу и тело, приводящую к жестокому отношению к окружающим и к самому себе.

Телефонный звонок.

– Вы психолог? Подскажите, что делать. У моего сына умер отец. Мы давно в разводе, бывший муж жил в другом городе, с сыном виделся редко. Подскажите, нужно ли взять сына с собой на похороны? Мы ему еще не сказали, может, пока не говорить? Сыну восемь лет.

Да, рассказывать! Да, брать с собой!

Дети до шести-семи лет обычно относятся к смерти как к чему-то временному. Уснул человек надолго, потом вернется. Если случаи столкновения со смертью пришлись на возраст четырех лет, то у детей возникают настойчивые вопросы к родителям. «Мама, а тебе сколько лет? А ты старая? А ты скоро умрешь? А бабушка скоро умрет? А папа? А я?» Это простое любопытство, дети уточняют, как устроен мир. Они не жестоки и не ждут с нетерпением, когда же нас не станет. Помните историю, рассказанную Корнеем Чуковским:

– Бабушка, а ты скоро умрешь?

– Почему ты спрашиваешь?

– Когда ты умрешь – вот я буду твою швейную машинку крутить!

То есть, с одной стороны, смерть – это как событие в мультике, а с другой – особенно чувствительные дети требуют от родителей клятвы: «Пообещай, что ты никогда не умрешь!» Или льют горькие слезы: «Не хочу день рождения, потому что состарюсь и умру!»

После семи лет происходит осознание конечности жизни, и в этот момент возникают новые страхи: дети начинают бояться темноты, волков, чудовищ. В последнее время почти не встречаю страха Бабы-яги, предполагаю, что с уходом из «репертуара» чтения сказок. Многие мамы отказываются читать детям «страшные» истории. Но природа страха такова, что сначала рождается тревога, а затем она ищет воплощения в знакомом облике – например, в отрицательном герое сказки. Или незнакомом – чудище под кроватью. И еще посмотрим, какой монстр окажется страшнее.

Эти переживания не имеют отношения к психологической травме – это естественный этап взросления. Модификация страха смерти, который особенно ярко проявляется, если с ребенком об этом не говорят.

Лучше всего начать такой разговор в момент трагического события: болезнь, потеря работы, смерть. Так как дети потрясающе считывают язык тела, они легко поймут ваше состояние, а вместе с вашими словами смогут адекватно оценить ситуацию и осознать, что в трудный момент можно искать помощь у других людей. А не замыкаться в себе, плакать по ночам в подушку, думая, что никто не слышит, и быть напряженным и раздраженным круглосуточно.

К тому же, если мама сразу скажет ребенку о смерти близкого, они окажутся на одной волне переживаний, будут лучше понимать друг друга. Находясь в одинаковом эмоциональном состоянии, легче найти общий язык и общие темы, что невероятно сближает. Ребенок запомнит, что был понят и принят, а взрослый удивится силе и мудрости, которой обладают дети, если им предоставили возможность открыто переживать горе.

Взрослым, которые не готовы разговаривать про трагические ситуации со своими детьми, важно понимать, что таким образом они демонстрируют им, что не верят в них. А заодно прививают модель поведения: взрослые справляются с трудностями – это их забота, а я – маленький, мне это не по силам вынести. Но так как проясняющий ситуацию разговор не состоялся, то непонятно, когда же дитя станет большим. И тогда в подростковом возрасте любая трагедия воспринимается через призму «я маленький, я не выдержу»!

Еще случай из моей практики.

Артему было двенадцать. Ко мне он пришел с бабушкой. Жалобы на повышенную плаксивость, плохие отношения со сверстниками, утомляемость. Больше всего бабушку волновало настроение Артема.

– Чуть что, сразу в слезы. А он же мальчик! Он и в школе может заплакать.

Уже на первой встрече замечаю у Артема навязчивое движение плечом. Это тик.

Живет мальчик вместе с мамой, бабушкой и дедушкой. Родители развелись больше пяти лет назад. С отцом парень встречался регулярно. Они вместе ходили в поход, чинили мотоцикл. Рассказывает так, как будто эти встречи были буквально на прошлой неделе, максимум в прошлом месяце.

Отношения в семье ровные, дома никаких проблем нет. Учится хорошо, занимается борьбой, плаванием. Сам Артем рассказывает о своей семье тепло. Отмечает, что помогать маме, бабушке и дедушке ему в радость. Вообще, обладает высокой способностью к анализу и рефлексии. С любопытством относится к моим вопросам, максимально искренне на них отвечает.

Первая сессия. Вторая. Третья. А ясности нет. Все ровно. Семья любящая. Бунтарские подростковые проявления присутствуют, мешают, но в общем и целом Артем справляется. Регулярные стычки с одноклассниками расценивает как незначительные. Однако на встречах взволнован, заметно нервничает. Вместе пытаемся нащупать причину и ничего не можем найти.

Все это время Артем рассказывал об отце так, как будто он с ним сейчас просто стал реже видеться. И внезапно на одной из сессий на прямой вопрос: «Твой отец жив?» – отвечает, что три года назад он умер. А за год до этого умерла бабушка. И от Артема это скрыли. Он узнал обо всем случайно, год назад. Пытался выяснить, от чего умерли бабушка и папа. Но ему никто не рассказывает. Это сессия была полна искренних слез. Артем говорил о том, что он боится, что умрет от того же, от чего и папа, боится унаследовать от него дурные черты. Ведь если взрослые что-то скрывают, значит, смерть была позорной.

Случившееся вроде и не травма, с точки зрения окружающих Артема взрослых, однако отличная почва для формирования неврозов и тиков. Артем постоянно находит у себя какие-то подозрительные и пугающие симптомы: то живот болит как-то особенно, то руки холодеют на ровном месте. Взрослые не отмахиваются, ответственно возят его в больницы. Ничего найти не могут. Поэтому Артем думает, что умрет молодым, как папа. Поговорить о своей скорой смерти Артему не с кем. Теперь он боится расстроить маму, а у бабушки вообще сердце больное – не выдержит. Я вижу взрослого, самостоятельного, но чрезвычайно напуганного своей неопытностью при встрече с трудностями подростка.

Артем – высокий, широкоплечий, но сгорбленный. Подростковая угловатость движений усугубляется суетливыми движениями рук и срывающимся голосом. Тики тоже не добавляли мужественности его облику. Я попросила прийти на встречу маму. Мама, сославшись на загруженность на работе, отказалась.

Пришла бабушка. С таким же платочком, что и Артем. Открытая, доверчивая. Плакать начала до того, как поздоровалась. Она охотно рассказала про зятя, наркотики и смерть. Никак не могла взять в толк, зачем с ребенком разговаривать про смерть отца.

– И вообще про наркотики нельзя! Вдруг он захочет быть похожим на папу и станет колоться.

– Анна Петровна, он же жить хочет, умереть рано боится. Надо рассказать.

– Мать против, она мне не даст.

– И с мамой поговорите.

Когда дверь за ней закрылась, я не была уверена, что они найдут в себе силы для откровенного разговора.

Примерно через полгода Артем позвонил и попросил назначить встречу. Он пришел рассказать о своем отце. Он гордился тем, что у папы были золотые руки и его всегда ценили как отличного механика, который мог оживить любой двигатель. Переживал из-за пристрастия отца к наркотикам и ранней смерти. Строил планы на будущее. Обсуждали вопрос наследственности и свободы воли, свободы выбора. Казалось, что он стал выше ростом – ушла сутулость. От тиков не осталось и следа.

Вот так травмирующий, казалось бы, разговор о смерти папы помог подростку обрести уверенность. Артем и до этого был сильным, самостоятельным, целеустремленным – только никак не мог в это поверить. Все время искал в себе какой-то подвох, слабость, немощность.

Разговаривать с детьми про смерть сложно. Вроде бы чего тут разговаривать – все понятно. Слова знакомые: «смерть», «болезнь», «упокоился». Ничего сложного. Выдержать может каждый, от разговоров еще никто не умирал. Но вот решиться, подобрать слова, начать – это совсем не просто.

Если не обсуждать с детьми эту тему, они остаются со своими чувствами один на один. Сейчас или потом. Потом даже страшнее, вы уже отгоревали. Не зря в психологии есть выражение «работа горя». Эти переживания трансформируют душу, а детская душа нисколько не меньше взрослой. У нее просто меньше опыта. Поэтому ребенок так нуждается в присутствии взрослого, нуждается в совместности проживания горя. Только вслушайтесь: ПРОжить. Пройти сквозь, а не мимо. Погрузиться, чтобы вернуться к нашей земной жизни обновленными и более человечными.

Из личного опыта. Пять лет назад моя мама позвонила мне тихим вечером и сообщила, что у нее обнаружили раковую опухоль и ей назначена экстренная операция. Во время разговора мне было безумно страшно, но мой голос почти не дрожал еще и потому, что пятилетний сын играл рядом со мной. Я отложила телефон и несколько секунд принимала решение: плакать прямо здесь или идти прятаться в ванную. Взгляд моего сына сказал, как правильно поступить. Он смотрел на меня и был встревожен. Дети чувствуют состояние взрослых гораздо острее, чем нам бы хотелось. И я рассказала о том, что моя мама сильно заболела. Так сильно, что может умереть, и мне страшно, поэтому я плачу. Но я взрослая и я справлюсь. Сын еще какое-то время побыл со мной, он тоже переживал за бабушку, – и пошел дальше заниматься своими детскими делами, а я пошла готовить ужин. Жизнь продолжилась, несмотря на то, что в ней стало на одно горе больше.

Я посвящаю эту книгу моей маме и, как ни странно, ее болезни. И примеру, который она мне показала. Мамы не стало 26 апреля 2019 года. Но до этого был долгий период, когда смерть была близка. Это ощущение дает много сил, оно не освобождает от страха, но ты понимаешь, что если не скажешь сегодня, как сильно любишь, что все прощаешь, то завтра можешь не успеть.

Из дневника.

10 марта 2019 года

Сейчас, когда я пишу эти строки, моя мама умирает. Нет, она не борется с онкологией, как принято говорить. Она жила с ней пять долгих лет, заполненныхлечением, поездками в больницы, курсами «химий», долгими ночными дорогами. А сейчас не живет, сейчас умирает.

Умирает, как жила, показывая, что немощное тело и непослушные мысли не мешают оставаться человеком, заботливым, добрым. Даже в самой немощной немощи, когда из-под тебя достают судно, сохраняет достоинство. В эти моменты становится совершенно ясно, что достоинство – это не взгляд на других свысока и борьба за свою точку зрения, лучший кусок, а простые человеческие слова. Узнать, как дела у сиделки и удалось ли ей устроить ребенка в детский сад; поблагодарить подругу, приготовившую легкий и питательный обед; порадоваться новой прическе гостьи, пришедшей ее навестить. Не озлобиться и не паниковать.

Смерть без причитаний. С полным осознанием происходящего, с пониманием, что она уже близко. Без горечи упущенных возможностей, ведь болезнь дала время для того, чтобы многократно сказать любимым о своей любви, и попросить прощения, и простить самой. И проверить самые важные дела: рассказать, сколько петель набирать для перчатки на мою руку, как лучше всего строить выкройки, попросить заботиться о своей сестре.

Она все еще смеется над моими шутками и шутит сама. Но что-то уже неуловимо в ней поменялось. Необычное ощущение, как будто разговариваешь с человеком, а он не здесь, не с тобой.