Властитель Бембибре. Последний тамплиер Испании бесплатное чтение

Enrique Gil y Carrasco

El Señor de Bembibre

Перевод С. В. Марковой отпечатанного издания: Madrid, Establecimiento Tipográfico de Francisco de Paula y Mellado, 1844.

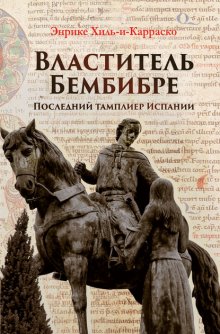

На обложке: памятник героям романа «Властитель Бембибре» в г. Бембибре, Испания, скульптор Артуро Ногейра, 2014 г.

© Эдитус, 2020

© Перевод. Маркова С. В., 2020

© Под редакцией Абрамичева И. В., 2020

Предисловие к русскому изданию

Энрике Хиль-и-Карраско (1815–1846) – имя, не знакомое русскому читателю, между тем это классик испанской литературы и один из самых заметных писателей-романтиков в жанре исторической прозы. Его стихотворения вошли в золотой фонд испанской поэзии. Романтическая задушевность, меланхолия, отраженное в природе одиночество, разочарование, быстротечность земного существования, ничтожность человеческих усилий – в творчестве Хиля-и-Карраско нашло отражение все то, что великий писатель Мигель Унамуно впоследствии назовет знаменитым испанским «трагическим чувством жизни».

За два года до смерти, уже больной туберкулезом, Хиль-и-Карраско написал потрясающий по силе воздействия, оказавший большое влияние на испанскую литературу, исторический роман «Властитель Бембибре».

И в испанской, и в европейской романтической исторической прозе в то время господствовали традиции Вальтера Скотта. Вслед за английским романистом автор «Властителя Бембибре» синтезирует основные типы исторического романа того периода: хроникальный, авантюрный и лирический. Исследователи находят в романе влияние таких произведений Скотта, как «Айвенго», «Талисман» и «Ламмермурская невеста».

Действие романа разворачивается на фоне событий, происходящих в Испании начала XIV в., борьбы за власть и междоусобных войн времен правления Фердинанда IV. В то время как во Франции Филипп Красивый громит орден тамплиеров в стремлении заполучить их богатства, в Испании полным ходом идет Реконкиста и рыцари Ордена все еще являются основной силой в борьбе с маврами, а их крепости – надежным бастионом. Но и здесь над ними сгущаются тучи.

Во «Властителе Бембибре» рассказ о разгроме ордена тамплиеров переплетается с повествованием о самоотверженной любви последнего рыцаря ордена Храма – дона Альваро Яньеса. Трагедия отношений юного рыцаря и его возлюбленной, доньи Беатрис, усугубляется притязаниями графа де Лемуса на руку испанской красавицы. Все обстоятельства личной драмы прямо или косвенно вытекают из исторической ситуации, так как дон Альваро и граф де Лемус не только соперники в любви, но и непримиримые политические противники. Неожиданные повороты сюжета, дробящегося на большое количество эпизодов, динамическая интрига сближают книгу Хиля-и-Карраско с историко-авантюрным романом. Но обилие разнообразных приключений не отвлекает читателя от лирической атмосферы романа. После всех невзгод влюбленные счастливо соединяются, но их ждет еще последнее, самое серьезное испытание.

Стремительно развивающееся действие втягивает в свою орбиту, наряду с основными героями, и многочисленных исторических персонажей. Яркими красками автор описывает особенности жизни и традиции средневековой Испании.

Важнейшим героем романа является и природа Эль-Бьерсо: все события разворачиваются на фоне горных пейзажей, долин и ущелий, величественных замков, сохранившихся и до наших дней, мистических гор Лас-Медулас, чьи терракотовые склоны до сих пор привлекают туристов со всего мира. Среди каштанов и ореховых деревьев и сейчас можно увидеть следы былого величия тамплиеров, а выполненные автором перевода и помещенные в конце настоящего издания современные фотографии тех мест, где происходили события романа, позволят читателю насладиться красотой пейзажей, описанных испанским классиком, на чьих страницах природа вместе с главными героями расцветает, живет и умирает, передавая чувство меланхолии и неотвратимости человеческой судьбы: счастье проходит, остаются лишь руины, и ничто не может нарушить неумолимого течения времени.

И. В. Абрамичев, редактор. С. В. Маркова, автор перевода.

Глава I

В один из майских дней первых лет четырнадцатого века с ярмарки в Сан Маркос де Какабелос возвращались трое, судя по внешнему виду слуг кого-то из знатных сеньоров, что в те времена делили власть в Эль-Бьерсо. Первый, лет пятидесяти шести, ехал верхом на галисийской лошадке из тех, что с виду весьма непримечательны, но в которых за версту видны сила и выносливость, обычно свойственные для занятий охотой, а на его левой, затянутой в перчатку, руке сидел охотничий сокол в клобучке. Рядом с ним, рыская по обеим сторонам дороги, но при этом чутко прислушиваясь к голосу и сигналам хозяина, бежала породистая гончая. Сухопарый, гибкий, с загорелым подвижным лицом – все повадки и движения этого человека указывали на род его занятий. Судя по всему, он был сокольничим.

Вплотную за ним ехал второй, лет тридцати шести, внешне – полная противоположность первому. У него было пухлое, невыразительное лицо в сочетании с массивным и грузным телом, очертания которого, мало грациозные сами по себе, уже начинали расплываться от излишнего жира. Самодовольный вид, с которым он правил своим великолепным андалузским жеребцом, и четкость его движений выдавали в нем объездчика или же конюшего. И, наконец, третьим следовал миловидный юноша, верхом на хорошем боевом коне и одетый чуть более роскошно. Он был в самом расцвете лет, ловкий и сноровистый, с насмешливым выражением лица. Любой, без сомнения, признал бы в нем пажа или оруженосца какого-нибудь знатного сеньора.

Троица вела неторопливую беседу и, как водится среди слуг, обсуждала своих господ, по большей части восхваляя их, но и не забывая разбавлять свои похвалы соответствующей порцией сплетен и пересудов.

– Скажу тебе, Нуньо, – говорил конюший, – что наш хозяин поступает весьма разумно, ибо отдать единственную дочь, наследницу дома де Арганса, за простого идальго, тогда как он может отдать ее замуж за такого могущественного сеньора, как граф де Лемус, было бы верхом глупости. Смотрите, как пришлось отступить сеньору де Бембибре!

– Послушай, дружище, – ответил оруженосец с насмешкой, хотя слова конюшего были предназначены не ему, – разве мой сеньор виноват в том, что горничная твоей молодой госпожи более благосклонна ко мне, чем к тебе, чтобы так враждебно к нему относиться? Если бы ты попросил у Бога больше ума и меньше жира, тогда и Мартина смотрела бы на тебя совсем другими глазами и хозяину не пришлось бы расплачиваться за ошибки слуг.

Широкое лицо конюшего вспыхнуло от негодования, и он, развернув жеребца, пронзил оруженосца гневным взглядом. Тот в свою очередь не остался в долгу и ответил такой усмешкой, что без посредничества сокольничего Нуньо еще неизвестно, к чему привел бы этот разговор, начавшийся так неудачно.

– Мендо, – сказал он конюшему, – ты демонстрируешь неучтивость, говоря в таком тоне о сеньоре Бембибре, достопочтенном дворянине, которого все в этих краях любят и ценят за благородство и отвагу, и потому подвергаешься язвительным насмешкам Миллана, который, несомненно, радеет о чести своего хозяина больше, чем к тому обязывает христианское человеколюбие.

– Я всего лишь хотел сказать, что наш хозяин поступил разумно, не отдав свою дочь дону Альваро Яньесу, которая, velis nolis,[1] будет графиней де Лемус и хозяйкой половины Галисии.

– Это не приведет ни к чему хорошему, – заметил рассудительный сокольничий, – учитывая, что донья Беатрис уважает этого графа не больше, чем я какого-нибудь старого, слепого сокола. Хоть граф и превосходит сеньора Бембибре в богатстве, тот оставляет его далеко позади в достоинстве и добродетели, а главное, в благосклонности нашей молодой сеньоры, которая, несомненно, продемонстрировала в своем выборе больше благоразумия, чем ты.

– Сеньор де Арганса, наш хозяин, никому ничем не обязан, – возразил Мендо, – стало быть, дон Альваро может возвращаться туда, откуда приехал, и отправляться искать счастья в другом месте.

– Конечно, наш сеньор не давал ни клятв, ни обещаний, насколько я понимаю. И в этом случае единственное, что он сделал плохого, это то, что он принимал в своем доме дона Альваро, как если бы он был его зятем, и позволял своей дочери общаться с человеком, который всех пленяет своей обходительностью и галантностью и в которого поневоле и влюбилась такая скромная и красивая девушка, как донья Беатрис.

– Как полюбила, так и разлюбит, – ответил упрямый конюший, – к тому же, у нее не останется выбора, как только ее папенька повысит голос, потому как она, бедняжка, милая и покорная, как ангел.

– Ты заблуждаешься, – ответил сокольничий, – я знаком с ней лучше, чем ты, поскольку знаю ее с момента появления на свет, и, хотя она, вероятно, и могла бы отдать жизнь ради благих побуждений, но, если ее неволить и скверно с ней обращаться, только Бог с ней сможет совладать.

– Однако, если рассуждать спокойно и беспристрастно, – сказал Миллан, вмешиваясь в разговор, – что такого сделал тебе мой хозяин, Мендо, что ты проявляешь к нему такую враждебность? Никто кроме тебя, насколько я знаю, не отзывается о нем подобным образом в этих краях.

– Я не питаю к нему неприязни, – ответил Мендо, – и, если бы не появился здесь этот де Лемус, я бы с радостью увидел, как твой господин превратился бы в хозяина в нашем доме. Но что вы хотите, друзья? Для каждого своя рубаха ближе к телу и свои интересы превыше всего. Никто не променяет графа на сеньора.

– Однако мой хозяин, хотя и не граф, но знатен и богат и, вдобавок ко всему, племянник магистра ордена тамплиеров и последователь ордена.

– Отчаянные еретики и колдуны! – воскликнул Мендо.

– Замолчи, несчастный, – сердито бросил через плечо Нуньо, понизив голос. – Если это услышат, тебя распнут на кресте как святого Андрея.

– Не беспокойтесь, – произнес Миллан, от чьего острого слуха не ускользнуло ни одно слово. – Слуги дона Альваро, слава богу, никогда не были доносчиками и не имели таких дурных наклонностей. В конце концов, все те, кто находятся среди рыцарей, стараются во всем походить на них.

– Де Лемус тоже рыцарь и делает немало добрых дел.

– Да, – ответил Миллан, – но только при условии, что есть возможность покрасоваться перед всеми, и немедленно. Но способен ли твой хваленый граф сделать для своего собственного отца то, что дон Альваро сделал для меня?

– Что именно? – хором воскликнули оба его спутника.

– То, что я не забуду никогда в жизни. А дело было так: проезжали мы однажды в жуткую грозу старый мост в Понферрада, у которого, как вы знаете, нет никаких перил. Ревущие волны катились по реке, словно по морю. Внезапно туча у меня над головой раскололась, и молния ударила прямо перед моей лошадью. Та, ослепленная вспышкой, встала на дыбы, и – бац! не успев опомниться, мы оба ушли с головой под воду. И что бы вы думали сделал дон Альваро? Не уповая ни на Бога, ни на черта, он вонзил шпоры в своего коня и бросился в реку вслед за мной. Мы оба едва не утонули. В конце концов мою лошаденку унесло вниз по течению, а я, наполовину оглушенный, оказался на берегу, поскольку сеньор был так любезен вытащить меня за волосы. Когда я очухался, я даже не знал, честно сказать, как его благодарить, в горле стоял ком, и я не мог вымолвить ни слова. А он просто улыбнулся и сказал, мол, все в порядке, парень, не стоит благодарности, успокойся и молчи о том, что произошло, иначе все будут считать тебя плохим наездником.

– Потрясающий случай, клянусь жизнью! – воскликнул Мендо с энтузиазмом, который едва ли вязался как с его вялым темпераментом, так и c его предыдущими высказываниями. – Надо же, и не потерял самообладания! Вот это кабальеро!!! Забери меня дьявол, если такой поступок не стоит столько же, сколько лучшее графство Испании! – Однако, – продолжил он, – если бы не великолепный Альманзор, кто знает, что бы могло случиться… Животные – они такие! – продолжил он, нежно похлопывая по шее своего жеребца с почти отеческой гордостью. – А скажи, Миллан, с твоей-то лошадью что было в итоге? Утонула бедняжка?

– Нет, – ответил Миллан, – она выбралась на берег далеко ниже по течению, и там ее подобрал мавр, раб из храма, направлявшийся в Пахарель за дровами. Бедное животное было так покалечено, что не могло оправиться еще месяца три.

Так, болтая о том о сем, они прибыли в городок Арганса и спешились в родовом поместье своего хозяина, славного дона Алонсо Оссорио.

Глава II

Благодаря словоохотливости слуг наши читатели, вероятно, уже догадались, в какой ситуации в те времена находились семья де Арганса и сеньор де Бембибре. Однако, поскольку эти сведения весьма разрозненны и могут увести читателей от истинной сути происходящего, необходимо добавить новые, на наш взгляд, существенные подробности, чтобы прояснить ход событий этой печальной истории.

У дона Алонсо Оссорио, сеньора де Арганса, было двое сыновей и дочь; однако один сын умер еще в отрочестве, а второй погиб в первой же своей военной кампании, достойно сражаясь с маврами в Андалусии. Таким образом, все свои надежды дон возлагал на дочь, донью Беатрис, в которой, несмотря на ее юный возраст, уже проявились как невероятная красота, так и талантливая и благородная натура. В ее характере соединились энергия, что отличала ее отца, с нежностью и меланхолией ее матери, доньи Бланки де Бальбоа, чья жизнь была постоянным и убедительным примером доброты, смирения и христианского благочестия. Хотя после ранней потери двух сыновей, ее здоровье, и без того довольно хрупкое, к сожалению, вконец разрушилось, тем не менее это не помешало ей в кропотливом воспитании ее дочери использовать свою образованность, мало распространенную в те времена, взращивая семена тех способностей, которыми природа щедро наградила ее дочь. Не уповая на то, что ее малышка и так красива и любима всеми, она окружила ее нежностью, возложив на нее все свои чаяния и несбывшиеся мечты о будущем. Так и росла донья Беатрис – как лилия, изящная и благоухающая, в тепле материнской заботы и под защитой имени и могущества отца, окруженная со всех сторон уважением и любовью вассалов, которые видели в ней залог облегчения своих невзгод и неизменный источник благодеяний.

Между тем, как обычно, годы шли быстро, и с ними пролетело детство этой девушки, такой знатной, привлекательной и богатой. По этой причине ее отец уже задумался о выборе для нее достойного и добродетельного мужа из своего круга. В те времена в Бьерсо существовало только два дома, равных по своему положению и числу вассалов. Один – род де Арганса, другой – древний род Яньесов, чьи владения охватывали плодородную пойму реки Бембибре и большую часть близлежащих гор. Этот род дал двух магистров ордену тамплиеров и был весьма почитаем и уважаем в этих краях. В те бурные времена, по странному совпадению, как фамилия Оссорио зависела от хрупкого существования одной женщины, так и надежды рода Яньесов были связаны с единственным мужчиной, не менее хрупким и уязвимым. Дон Альваро Яньес и его дядя, дон Родриго, магистр ордена тамплиеров в Кастилии, остались единственными представителями этого знаменитого и когда-то многочисленного рода. Один, вследствие своего возраста и данного им обета, был засыхающей и бесплодной ветвью некогда могучего семейного древа, а вот другой – молодой побег, цветущий и жизнерадостный, дарил надежду на продолжение жизни и новые ростки. Дон Альваро потерял в детстве своих родителей, и его дядя, в те времена еще командор ордена, воспитал его настоящим рыцарем, с удовлетворением отмечая, как его старания увенчались блистательным успехом. Первая военная кампания молодого рыцаря прошла в Андалусии, под руководством дона Алонсо Переса де Гусмана, где его деяния принесли ему отличную репутацию, в первую очередь благодаря усилиям по спасению инфанта дона Энрике из рук мавров. Впрочем, мнение, которое, по словам наших знакомцев из предыдущей главы, сложилось о нем в тех краях, а также личные качества, о которых поведал его оруженосец, вероятно, гораздо лучше демонстрируют его рыцарский и великодушный характер, чем наши слова.

Казалось бы, по этим причинам само небо переплетает судьбы этих двух молодых людей. Тем не менее нужно признать, что дону Алонсо пришлось преодолеть сильное внутреннее сопротивление, чтобы принять подобное решение. Тесные связи семейства Яньес с орденом тамплиеров могли тысячу раз расстроить этот союз, который должен был привести к укреплению могущества двух прославленных семей и счастью двух всеми уважаемых персон.

В те годы тамплиеры достигли вершин богатства и подошли к началу своего крушения, а их гордыня для большинства независимых сеньоров была поистине невыносима. Де Арганса тоже не единожды испытывал это чувство и молча кипел от гнева, поскольку орден, владелец всех крепостей в королевстве, мог безнаказанно насмехаться над всеми. Со временем негодование переросло в ненависть к этому воинству, сколь отважному, столь же и неудачливому. К счастью, возвышение дона Родриго Яньеса до магистра провинции, а также его сдержанный и благоразумный характер обуздал излишнюю дерзость некоторых рыцарей, и ему удалось наладить отношения со многими недовольными соседними сеньорами. В их числе был сеньор де Арганса, который не мог устоять перед учтивостью и деликатностью поведения магистра, и, так и не примирившись целиком и полностью с орденом, свел искреннюю дружбу с доном Родриго. Ее скреплял замысел породниться домами, хотя сеньор де Арганса не мог унять тревогу, которую вызывала мысль о том, что однажды обязанности вассала могут заставить его бороться против ордена, уже ставшего объектом ревности и зависти, a этот союз не позволит ему отречься от доброго имени его будущего зятя. В любом случае, сила храмовников и слабость королевской власти, казалось, отодвигали это обстоятельство на неопределенное время, и казалось бессмысленным приносить в жертву этим опасениям доброе имя своей семьи и счастье своей дочери.

Однако, как бы ни стремились дон Алонсо и магистр, чтобы этот брачный союз осуществился как можно скорее, донья Бланка, чье сердце было преисполнено нежности и любви, не хотела оставлять свою единственную дочь в руках недостаточно известного ей мужчины. Она искренне верила, что взаимное знакомство характеров и гармония чувств является лучшей гарантией счастья и мира в доме, нежели любые имущественные соображения и финансовые расчеты. Донья Бланка достаточно натерпелась от сурового и жестокого характера своего мужа и страстно желала оградить свою дочь от тех печалей, которые причинили ей самой столько огорчений. Поэтому, непрерывно умоляя своего супруга, она в конце концов добилась того, что оба молодых познакомятся и будут встречаться, не зная участи, им предназначенной. Пагубная заботливость, сколько горьких минут она приготовила всем!

Это положило начало той любви, прекрасный рассвет которой в скором времени сменится днем пасмурным и тоскливым. Во Франции уже начала зарождаться та самая буря, которая в конце концов смела прославленное рыцарство ордена. Ровно такие же тучи показались и на горизонте Испании, и тогда опасения сеньора де Арганса вновь проснулись с невероятной силой. Он прекрасно знал, что дон Альваро не способен бросить в беде тех, кто в удаче был ему другом, и, судя по тому, какой оборот принимал этот шумный процесс, было весьма вероятно, что его семья, изуродованная гражданской войной, будет представлять собой жалкое зрелище. К этим соображениям, которые пока еще не имели под собой реальных оснований, добавилось еще одно, к несчастью более весомое, но при этом полностью противоречащее благородству, которое до того времени проявлялось в других делах дона Алонсо. Граф де Лемус попросил руки доньи Беатрис через инфанта дона Хуана, дядю короля Фердинанда IV, с которым дона Алонсо связывали отношения долга и дружбы еще со времен его скоротечного правления в Леоне. Сосредоточившись на стремлении породниться с таким богатым и могущественным родом, он забыл о своих договоренностях с магистром и не колебался в намерении принудить, в случае необходимости, свою дочь к достижению этой цели.

Таковым было положение дел на тот день, когда слуги дона Алонсо и оруженосец дона Альваро возвращались с ярмарки в Какабелосе. Сеньор де Бембибре и донья Беатрис между тем сидели у стрельчатого окна, распахнутого по причине прекрасной погоды и открывавшего вид на роскошное убранство комнаты. У доньи Беатрис была красивая, стройная фигура, невероятной чистоты греческий профиль, а белизна ее кожи оттенялась черными глазами и волосами. Выражение ее лица демонстрировало ангельскую кротость, но при этом в очертаниях ее губ и лба, любой, даже самый посредственный наблюдатель, обнаружил бы признаки характера страстного и энергичного. Даже когда она сидела, в ее движениях угадывались грация, величие и чувство собственного достоинства, а богатое, расшитое яркими цветами платье, что было на ней, подчеркивало ее природную красоту.

Дон Альваро был загорелым шатеном с карими глазами, высоким и мужественным. У него было открытое благородное лицо с восхитительно правильными чертами и проницательный взгляд, а в манерах его были заметны непринужденность и достоинство одновременно. Он носил золотые шпоры и шпагу с богато украшенным эфесом, а висевший на шее охотничий рог, изящно инкрустированный серебром, выделялся на фоне его превосходного темного плаща, отороченного меховой опушкой. Одним словом, он был одним из тех мужчин, которые во всем демонстрируют украшающее их достоинство и невольно привлекают внимание и симпатии тех, кто на них обращает взор. Солнце садилось за горами, что отделяют Бьерсо от Галисии, подсвечивая их сияющим ореолом, что необычно контрастировало с темными силуэтами гор. Облака изменчивых причудливых форм были рассеяны тут и там по прекрасному прозрачному небу, переливаясь всевозможными цветами в лучах заходящего солнца. В саду у дома уже цвели кусты роз и большая часть фруктовых деревьев, и легкий ветер доносил их чарующий аромат. Щеглы и соловьи мелодично пересвистывались, и трудно было представить себе более восхитительный вечер. И право, вряд ли кто-либо мог поверить, что в подобных декорациях будет разыграна сцена, столь печальная.

Взор доньи Беатрис, затуманенный слезами, блуждал то по отблескам заката, то по деревьям в саду, то опускался вниз. Дон Альваро, неотрывно глядя на нее, с тоской ловил каждое ее движение. Оба пребывали в мучительном замешательстве, не решаясь нарушить тишину. Они были влюблены со всей глубиной нового чувства, хрупкого и великодушного, но никогда не признавались в этом друг другу. Истинная любовь всегда целомудренна и сдержанна, будто слова могут лишить ее сияния и чистоты. Именно это и случилось с доном Альваро и доньей Беатрис, которые, увлеченные своим счастьем, никогда не думали заговорить о любви вслух и признаться в своих чувствах друг к другу. Однако счастье будто уходило вместе с солнцем, что уже скрывалось за горизонтом, и пришла пора перестать смотреть на мир сквозь обманчивую призму, через которую жизнь прежде казалась им райским садом.

Дон Альваро, что было естественно, заговорил первым.

– Скажите, сеньора, – глухо спросил он с тоской в голосе, – как понять отчуждение вашего отца и моего сеньора ко мне? Правда ли то, что предчувствует мое сердце с тех пор, как поползли определенные ядовитые слухи по поводу графа де Лемуса? Неужели, неужели они думают разлучить нас? – продолжил он, порывисто вскочив на ноги.

Донья Беатрис опустила глаза и ничего не ответила.

– Ах, так это правда? – продолжил огорченный кабальеро. – И к тому же, – добавил он дрожащим голосом, – они решили нанести мне удар вашей рукой?

Повисла еще одна пауза, затем донья Беатрис подняла глаза, полные слез, и сказала нежным голосом, преисполненным боли и тоски:

– Да, это правда.

– Послушайте меня, донья Беатрис, – сказал он, пытаясь успокоиться, – вы еще не знаете, ни как я люблю вас, ни до какой степени вы покорили мое сердце и подчинили мою душу. До сих пор я никогда не говорил вам об этом… Да и нужны ли слова, если тон моего голоса, мои глаза, мои жесты выдают меня непрерывно? Я жил без семьи, один во всем мире, и это горячее сердце не знало ни материнских ласк, ни тепла домашнего очага. Как пилигрим, я пересекал пустыню моей жизни, но, когда увидел вас, вы стали святилищем, к которому я направил свои неуверенные шаги, мечтая, чтобы мои страдания были бы в тысячу раз больше, чтобы дотянуться до вас, столь чистой и совершенной. Сейчас я вижу, что был чрезмерно тщеславен в своем стремлении возвыситься до вас, ангела света. Но кто, кто, Беатрис, вас полюбит больше чем я в целом мире?

– Ах, никто, никто! – рвущим душу голосом воскликнула донья Беатрис, заламывая руки.

– И, тем не менее, нас разлучают! – продолжил дон Альваро. – Я всегда буду уважать вашего отца. Никто не прославил бы его дом больше, чем я, поскольку с тех пор, как я вас полюбил, в душе моей появились новые силы, и вся слава и власть на земле мне кажется недостаточной, чтобы сложить ее у ваших ног. О, Беатрис, Беатрис! Когда я возвращался из Андалусии, почитаемый и превозносимый самыми знатными рыцарями, я обожал славу, поскольку тайный голос, казалось, мне шептал, что однажды смогу украсить вас ее лучами, но без вас, света моей жизни, я низвергнут в пропасть отчаяния, и, кажется, само небо отвернулось от меня.

– О, Боже, – прошептала донья Беатрис, – и чем теперь обернутся все эти мечты о счастье и милые сердцу радости?

– Беатрис! – воскликнул дон Альваро. – Если вы меня любите, и ради вашего собственного покоя, поймите, вам нельзя давать согласие на эти оковы, которые станут гибелью для меня, а, возможно, и для вас.

– Вы правы, – ответила она, прилагая усилия, чтобы успокоиться. – Я не соглашусь надеть эти оковы, а сейчас, ради вашего счастья, я вам скажу как на духу то, что Бог читает в моем сердце, я вам открою его секрет. Если я не смогу назвать вас мужем перед алтарем и перед моим отцом, лучше я умру невестой христовой, но никто никогда не скажет, что единственная дочь дома де Арганса запятнала неповиновением имя, которое унаследовала.

– Но если отец вынудит вас дать согласие на этот брак?

– Вы его плохо знаете, мой отец в отношении меня никогда не использовал принуждение.

– Чистая и невинная душа! Вы не знаете, до чего могут довести людские амбиции. И если бы отец вам приказал, что бы вы могли ему противопоставить?

– Перед всем миром я бы сказала: нет!

– И у вас бы хватило мужества противостоять возможному скандалу и обиде вашей семьи?

Потрясенная донья Беатрис обвела комнату блуждающим взглядом, но тут же взяла себя в руки и ответила:

– Я попросила бы помощи у Всевышнего, и он дал бы мне сил, но, повторяю, я буду принадлежать только вам или Ему.

Выражение, с которым были произнесены эти короткие слова, демонстрировали ее решимость и то, что нет таких человеческих сил, чтобы свернуть ее с пути. Дон Альваро несколько мгновений в восхищении смотрел на нее и в конце концов воскликнул:

– Я всегда обожал и почитал вас, сеньора, как создание неземное, но до сегодняшнего дня я не знал того божественного сокровища, которое в вас таится. Потерять вас сейчас, это как спуститься с небес, чтобы влачить существование среди людского убожества. Моя вера в вас так же слепа и безгранична, как вера в Бога в часы невзгод.

– Смотрите, – ответила она, указывая на закат, – солнце зашло, и нам пора прощаться. Езжайте с миром и уверенностью, дон Альваро, что даже если они смогут разлучить нас, будет не так просто подчинить мою волю.

На этом кабальеро откланялся, молча поцеловал ее руку и медленно направился к выходу. Дойдя до двери, он обернулся, их глаза встретились, чтобы обменяться долгим, мучительным взглядом, который, возможно, мог стать последним. Дон Альваро быстро спустился во двор, где верный Миллан уже держал под уздцы знаменитого Альманзора. Вскочив в седло, он стремительно покинул дом, в котором, думая только о нем, безутешная девушка, несмотря на все свои усилия, разразилась горькими слезами.

Глава III