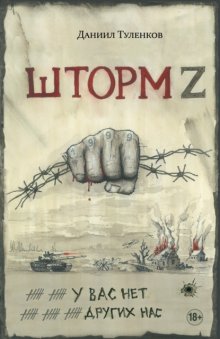

Шторм Z. У вас нет других нас бесплатное чтение

Даниил Юрьевич Туленков

Шторм Z. У вас нет других нас

Бойцам «Шторм Z»,

живым и мёртвым,

посвящается

Три месяца я на СВО.

Формально и по сути я здесь по доброй воле. Однако меня бы не было здесь, если бы не чудовищный, несправедливый приговор Кировского районного суда Екатеринбурга, отправивший меня за решётку на долгих семь лет.

Я прошел все инстанции, оспаривая свой приговор, но всё это было тщетно… Махнув рукой, я подал заявку на участие в СВО в июле 2023 года, оставив за плечами четыре месяца в СИЗО и год в исправительной колонии общего режима. «Лучше один раз напиться крови, чем триста лет жрать падаль» (с).

Ни секунды я не пожалел о своём выборе, хотя всегда считал и считаю по сей день, что военное решение этого вопроса — не самое лучшее и далеко не единственное решение.

Я по-прежнему считаю, что этой ужасной войны можно было избежать при более разумной и осмысленной внешней политике последних 20 лет.

Я по-прежнему считаю, что этот шаг можно было отсрочить и задействовать иные механизмы обеспечения безопасности и защиты государственных интересов Третьей Римской империи.

Однако вышло как вышло. И теперь, когда я нахожусь под знамёнами легионов, я могу лишь сказать то, что изложено ниже, на картинке.

«Шторм Z» будет выполнять задачи даже тогда, когда повернут назад все: мобики, контрактники, хвалёные «вагнера», тик-ток войска etc.

Если мне посчастливится выбраться из всего этого живым, я расскажу о том, что видел, и о том, в чём мне довелось участвовать. Возможно, это станет целью и смыслом моей оставшейся жизни. Про ЧВК «Вагнер» уже сняты фильмы. Они уже — легенда. Мы, «Шторм Z», — пасынки Минобороны, находимся где-то в тени, про нас что-то слышали, но никто ничего толком не знает. Я бы хотел это исправить. Очень хотел бы.

Я не знаю, чем закончится специальная военная операция. Достижимы ли и будут ли достигнуты её цели? Мне ли, бойцу штурмовой роты Z, об этом судить здесь и сейчас? В той, прежней, жизни, в моём былом положении, возможно… Но не сегодня и не на окраинах пгт Работино:)

Но я верю, нет, я знаю… Именно мы, прогнанные волею судеб через горнило этой войны, выжившие и вернувшиеся домой, должны стать солью, основой, фундаментом Senatus Populusque Romanus.

Буду ли я в их числе — бог весть… Ведь здесь, как пел Тимур Муцураев, «смерть таится за каждым углом». Но так или иначе, ленинградский еnfant terrible, а вернее, тот пул, что скрывается под его голограммой, запустил процесс, который, к счастью, необратим. Россия (а теперь и весь мир) уже никогда не будет такой, какой она была до 24 февраля. Её ландшафт, уже изменённый, будет изменён далее, до неузнаваемости.

Мы в игре. Все. И на фронте, и в тылу. И эту игру надо вести до конца.

I

Полтора года (чуть больше, если быть точным) прошло с того дня, как я переступил порог своей квартиры и шагнул в абсолютную неизвестность, начав самое удивительное путешествие в своей жизни.

Монотонная речь судьи, зачитывающей своё сочинение, оглашение финальной части, конвой с наручниками, полумрак камеры, ожидание автозака и — здравствуй, новый, неизвестный мне мир…

Год и почти четыре месяца провел я в нём и три месяца в зоне проведения СВО. Несравнимые временные отрезки, но какие разные у них цвет, вкус и наполнение. Какой разный у этих отрезков вес.

Про тюрьму у меня нет никакого желания ни вспоминать, ни что-то рассказывать. Это при том, что ничего страшного и невывозимого[1] я в этом месте не встретил. Мне совершенно не на что жаловаться по большому счёту. Я не столкнулся ни с одной из лубочных страшилок и пугалок, ассоциирующихся с тюрьмой у человека, бесконечно далёкого от соответствующего образа жизни.

Поэтому дело не в тяготах арестантской жизни, а в её пустоте, бессмысленности и бесцветности.

Там нет цвета.

Там всё серое.

Нет цвета, нет вкуса, нет самого ощущения жизни.

Я не говорю за всех, конечно. Я излагаю лишь свои собственные ощущения. Тюрьма — это анабиоз, абсолютная заморозка всех жизненных процессов, буквальное убийство времени.

Многие люди, еще не попавшие в тюрьму, но предчувствующие её, строят планы, как они изучат в её стенах итальянский язык, напишут бестселлер, смогут осуществить еще какой-то глобальный проект, на который-де в обычной жизни не хватало времени…

Возможно, у кого-то получится, я не буду спорить.

Я сам, превозмогая болотную тягу, набросал кое-какие концептуальные заметки.

Но это очень сложно делать. Тюрьма убивает любое начинание такого рода, её притяжение, её трясину очень сложно преодолеть. Тюрьма всё стремится «оболотить» и выкрасить в один, серый, цвет. Поглотить, отупить, убить всё живое в человеке, атрофировать все мыслительные и чувственные процессы. Не злобные татуированные дядьки с эрегированными членами, набрасывающиеся на несчастных филателистов из советских фильмов-страшилок, не садисты-надзиратели, пытающие зэков в гестаповских застенках, захлебываясь сатанинским хохотом, а серость и болотная трясина тюремного бытия — самое страшное и убийственное, что здесь есть.

Война — абсолютный, асимметричный контраст тюрьмы. Война наполнена всей гаммой цветов, существующих на земле, даже теми их оттенками, о существовании которых ты не подозревал в той, прежней жизни. Война — это фонтан эмоций, чувств и ощущений. Это обострение всех форм человеческого осязания. Это миллионы деталей и штрихов, от количества которых взрывается мозг человека, едва переступившего периметр лагеря, места, где всё измеряется штучно, не превосходя количества пальцев на руках. Это совершенно иная скорость времени и совершенно иная ценность каждого его отрезка. Контрастный душ, который не всякому дано вынести без ущерба для душевного здоровья.

Нет ничего, ни одного фактора, которые могли бы как-то уравнять эти два мира, вывести какую-то формулу их схожести. Кроме того, что тебя нет дома.

II

Некоторое время назад (я сознательно воздержусь от указания точных дат и географических терминов) мне довелось оказаться в одном селе, на позициях соседней части.

Наша группа отходила через это село после задания, и на северной его оконечности я был отсечён огнём противника от своих товарищей. Ждать меня они не могли, поскольку сами находились под обстрелом и им нужно было перемещаться. Догнать их я не мог, поскольку надо было перебежать довольно широкую улицу, насквозь простреливаемую, и я отошёл в укрытие.

Дальше обстоятельства сложились так, что, задержавшись здесь на пару часов, по факту я провёл в этом селе почти трое суток. За него завязались бои, и в условиях, когда каждый ствол был на счету, сказать: «Давайте, ребята, вы тут уж сами, а мне надо идти» — я не мог.

Я оказал посильную помощь своим новым товарищам в обороне северной оконечности населённого пункта и вместе с ними был выведен на пункт эвакуации по приказу местного командования.

Вывод на пункт эвакуации представлял собой перебежки из одного разрушенного дома в другой под беспрерывной работой вражеской артиллерии.

Тогда я впервые столкнулся с работой танка, и с тех пор на вопрос «Что самое страшное на войне?» у меня имеется очень чёткий и конкретный ответ. Лично для меня — танк.

Так, спасаясь от огня танка, который, корректируемый дроном, методично разбирал картонные домики, в которых мы прятались, я и ещё несколько человек укрылись в бетонных трубах под дорогой, что-то типа ливнёвки. По сравнению с домиками это было достаточно надёжное укрытие, и мы здесь залегли до наступления темноты.

В сумерках поодиночке, по двое мы продолжили передвижение. Я пошёл замыкающим и в темноте потерял ведущего. Дорогу мне объяснили, но одно дело — объяснить что-то на пальцах, другое дело — применить полученную информацию.

Я повернул куда-то не туда и потерял очень много времени, прежде чем понял, что сбился с маршрута, и вернулся обратно.

Покинув трубы, я будто пересёк какую-то границу между мирами. До меня не сразу дошло понимание этой разницы, то, что я очутился в части села, куда противник не стрелял. Там, откуда я пришёл, противно трещали кассетки, били фугасы, зудели дроны, здесь же была относительная тишина.

Я шёл один по пустой улице, среди брошенных, но совершенно целых домов. На стыке двух этих частей села горел недавно построенный дом, его зарево было единственным источником света вокруг. Ни голосов, ни каких-либо других звуков мира или войны не было. Абсолютно мёртвая, пустая, тёмная улица. Оставленная людьми, но ещё хранившая их тепло. Здесь прямо остро чувствовалось, что люди ушли отсюда совсем недавно. Не было запустения в этих домах. Они ещё были живы.

Я дошёл до очередного поворота, про который мне говорили, и пошёл дальше, всё больше и больше удаляясь от разрыва кассеток, снарядов, треска горящего дома. Эта часть села была вообще не тронута.

По мере того как я углублялся в неё, я находил какие-то признаки жизни, с удивлением понимая, что здесь кто-то есть, что здесь ещё живут люди, не наши военные, а мирные, местные жители, кто по каким-то причинам не смог или не захотел уехать.

Я прошёл мимо большого дома с занавешенными окнами и услышал, как из-под него, видимо из подвала, доносятся звуки дизель-генератора.

Я прошёл мимо мангала с гаснущими углями.

Я слышал голоса где-то в глубине одного из дворов.

Я чувствовал и понимал, что за мной сейчас наблюдают из этих тёмных, закутанных, занавешенных домов. Бог весть с какими эмоциями и чувствами. Вскоре я понял, что снова свернул не туда, и принял решение прекращать ночные блуждания.

Я понял, что пункт эвакуации я уже не найду и поиски надо продолжать утром.

По дороге я приметил один хорошо сохранившийся дом, явно покинутый, и решил остановиться на ночь в нём. В него я и завернул на обратном пути. Обследовав дом и убедившись, что я в нём точно один, я расположился на ночлег, улегшись на голую кровать с сеткой. С облегчением стянул с себя бронежилет, снял каску, которые будто уже срослись с моим телом, положил под голову рюкзак, снял кроссовки, вытянул ноги…

…и понял, что впервые с того дня, как я переступил порог своей квартиры, отправляясь на оглашение приговора, я нахожусь наедине с самим собой. Впервые за это время я обрёл абсолютное, полное одиночество, которое невозможно в СИЗО, невозможно в колонии и практически невозможно на войне. Везде и всё время с тобой кто-то есть. В камере СИЗО, на бараке в лагере, на производстве, в учебке, в расположении, в окопах, на позиции, на задании — я всегда был с кем-то.

И вот впервые, резко и неожиданно, я оказался в чужом доме, в неизвестном мне месте, в какой-то ужасной, совершенно чуждой мне по природе, по духу, по укладу стране, совершенно один, наедине со своими мыслями и эмоциями, которые сейчас ничего не сдерживает.

Я буквально захлебнулся в их потоке.

Сюрреализм происходящего и пережитого не вместился в мою скромную черепную коробку, мозг поставил тормоз, закрыл шлюзы.

Я просто лежал несколько часов, глядя в потолок. Изредка шлюзы открывались и дозированная порция рефлексий выплёскивалась наружу.

Странно, но, получив возможность упорядочиться, моё сознание приняло за отправную точку реальности именно то, что происходило со мной здесь и сейчас. Этот дом, кровать, занавески на разбитом окне, холодную сталь автомата, в обнимку с которым я лежал. Напротив, тяжело было принять то, что иная жизнь, находившаяся где-то там, за тысячи километров, — это тоже реальность.

Что я, сидящий в своем офисе с чашкой кофе, — это не another me, а именно я.

Я за рулём машины где-то на трассе М5 — это я.

В лодке с удочкой на раскатах в дельте Волги — это тоже я.

Что мои родные и близкие — это не цифровая голограмма в телефоне, которого сейчас даже нет со мной (на передок нельзя брать телефон, он остаётся в расположении, с личными вещами), а реально существующие люди, которые есть.

Вот это было трудно принять.

Все мои 44 года было трудно принять как реальность, а не как сон, фантазию, какое-то кино или литературный сюжет.

А вот текущее положение вещей сознание трактовало как должное и единственно могущее быть.

Наверное, так работают защитные механизмы мозга и психики. Наверное, это первостепенный ключ выживания в этих условиях.

Мне кажется, единственное, что зависит от человека здесь, — это абсолютно трезвое и адекватное восприятие реальности.

Пока оно есть, ты способен принимать правильные решения и соответственно реагировать на внешние условия.

Малейшее отклонение от принятия происходящего, допуск рефлексий и самой мысли о сюрреализме того, что ты здесь переживаешь: «Да это мне снится, это не со мной, это не может быть правдой» — и всё. Ты запускаешь цепь необратимых событий, тянешься за бабочкой через бруствер окопа, и тебя снимает условный снайпер.

Это потом, если и когда всё закончится, ты будешь вспоминать это всё через призму рефлексий и балансировки на краю бездны.

Пока же надо смотреть в багровые зрачки реальности не моргая.

P. S. Утром я обнаружил пункт эвакуации в тридцати метрах от этого дома. Я прошёл мимо него ночью, не распознав. Видимо, для чего-то мне надо было побыть в этом доме наедине с собой.

Возможно, чтобы написать этот текст, а может быть, для чего-то большего, что ещё ждёт своего часа.

III

В окрестностях пгт Работино, о существовании которого я даже не догадывался в прежней жизни, но которое теперь уже навсегда станет для меня знаковой точкой на карте, есть объект, несущий поэтическое название «очко Зеленского».

Солдатская терминология — она всегда не в бровь, а в глаз.

«Очко» — потому что здесь действительно жопа.

А имя президента враждебной державы добавлено для того, чтобы показать масштаб этой жопы, её доминирующее положение над бесчисленным количеством других жоп, имя которым здесь легион.

«Очко Зеленского» — это наш «домик паромщика».

Даже по ландшафту оно напоминает чёрно-белые фотографии Вердена или Соммы. Не хватает только обрывков колючей проволоки (на этой войне невостребованный девайс).

Место, бесконечно переходящее из рук в руки, место, уносящее десятки жизней с нашей и с той стороны.

«Очко» обладает какой-то зловещей магией, заставляющей наше и их командование бесконечно снаряжать сюда штурмовые группы, способные взять его, но не способные в этом «очке» удержаться.

«Очко» прострелено нашей и их артиллерией до сантиметра. Туда тяжело добраться, но, добравшись туда, храбрецы с белыми или синими повязками неминуемо погибнут под огнём или же будут вынуждены отступить.

В «очко» сливаются жизни людей, а горький цинизм солдатской терминологии превращает их смерть в апофеоз бессмысленности. «Погиб в „очке Зеленского“» — это совершенно не то, что просится на страницы героического эпоса, не так ли?

Между тем вся моя эпопея теснейшим образом увязана с этим чёртовым «очком», равно как и со стёртым с лица земли Работином, расположение улиц которого, школу (местный «дом Павлова»), кладбище и прочие достопримечательности я могу воспроизвести на листке бумаги с безупречной топографической точностью.

С «очком» связаны первые потери боевых товарищей, и тогда, когда туда уходит группа, а потом возвращаются люди, по два, по одному, с пустыми, выжженными глазами: «Тот 200, тот 200, что с остальными я не знаю…», и тогда, когда на подступах к этому проклятому «очку» из двойки, ушедшей вперёд, после автоматной трескотни возвращается, взволнованный и запыхавшийся один и роняет просто, без лишних слов: «У нас минус один».

Так просто… «Минус один». А мы час назад с этим «минус один», пережидая обстрел кассетками в каком-то лесном блиндаже по дороге сюда, кипятили воду в пластиковой бутылке.

Да-да, «минус один» научил меня за час до своей гибели этому нехитрому фокусу — на огне можно вскипятить воду в пластиковой бутылке, своевременно её прокручивая над язычком пламени, и ничего ей не будет. Элементарная физика, в принципе, но вот я не знал.

И вот теперь он лежит где-то там, в паре десятков метров от нас, в «штанах»[2], то есть в месте, где окоп раздваивается. И будет лежать там Бог весть сколько. Хохлам его тело не нужно, а нам его не достать, потому что оно в паре шагов от них, засевших там, в этих «штанах». И мы эти «штаны» не пройдём, хотя должны были сделать это.

Но нас туда пошло семеро, и двое позорно запятисотились, сбежали тихой сапой в лесополосу, исчезли, пропали, растворились в ней. И теперь «минус один» — это очень критично. Это соломинка, перебившая хребет верблюду. Впятером мы могли бы попробовать, а вчетвером уже нет. Вчетвером мы можем только удерживать этот пятачок, 90-градусный поворот в окопе так, чтобы воспрявший духом противник, только что разделавший под орех, с трёх стволов, «кацапа», сам не штурманул его, не прорвался на этот участок.

Да, за нами, в двадцати метрах, полнокровная рота мобиков.

Но мобики сидят, прижавшись к стенке окопа, обняв автомат, и на предложение нашего командира оказать нам содействие отводят глаза: «Это не наша задача. Мы должны удерживать позиции и всё. Мы здесь уже неделю. Мы устали. Нам сказали, придёт „шторм зет“ и выбьет пидоров».

Ну, конечно, «Шторм Z» придёт и всё сделает.

Они говорят о нас как о каких-то супервоинах, способных творить чудеса.

А какие мы супервоины? Обычные уголовники, набранные с разных российских тюрем, с двухнедельной подготовкой.

Но считается так. Считается, что мы люди отчаянной жизни, отбитые на всю голову, одной духовитостью способны проламывать любое сопротивление. Эх, если бы…

Командир наш машет рукой. Упрашивать бесполезно. Не пойдут. Не пойдут, хотя там, в этих «штанах», сидит человек десять, не больше. Можно их загасить. Там тоже не супервоины. Автоматы и один пулемёт. У нас «мухи», «шмель», РПГ, можно загасить, но не вчетвером.

Вчетвером мы садимся в оборону, и начинается долгий взаимный прострел серой зоны.

Мы с хохлами в одном окопе.

Пару дней назад они дерзко штурманули наш опорник, заняли его и, теперь вклинившись в нашу линию обороны, отсекли примерно километр наших окопов, уходящих туда, в сторону чёртова «очка Зеленского».

Мы сидим на углу девяностоградусного поворота, потом десять метров серой зоны, снова поворот, и там уже они.

Теперь и наша, и их задача — простреливать серую зону так, чтобы никто не решился в неё сунуться.

Это надо делать постоянно.

Потому что если не делать этого, то они могут попробовать сюда сунуться, и если допустить их до поворота, хана не только нам, но и сидящим в обнимку с автоматами мобикам. Их просто перестреляют в траншее так, что они даже ничего не смогут сделать. Да они и не будут пытаться, они гуртом, топча друг друга, побегут, теряя оружие и снаряжение. Ведь именно так было два дня назад.

Хохлы тоже не хотят повторения нашего захода. Да, мы потеряли одного человека при разведке боем, но второй-то ушёл и унёс с собой крайне важную информацию: где они сидят, а где их нет. И оттуда, где их нет, можно достать их там, где они есть. Они это всё понимают, они знают, что, если русские сейчас вернутся со знанием их расположения, им будет тяжко, а скорее всего, им будет конец, потому что они сидят в нашем окопе и отходить им по нему некуда, только наружу, в чистое поле, и ломиться до своей лесополки[3].

Но они дотуда не добегут.

Если мы выкурим их наружу и займём позицию, подтянем пулемёт, то это всё. Никто никуда не добежит.

Мы и должны были так сделать.

Но всемером. При самом трагичном для нас раскладе — впятером. Но вчетвером нам уже не справиться.

Вчетвером, в принципе, мы уже можем запрашивать разрешение на отход. Но, во-первых, нам этого никто не даст, а во-вторых, нельзя этого делать.

Уйти сейчас, расшевелив это осиное гнездо и вытянув их сюда, на свой угол, — это значит сдать ещё километр наших окопов. Мобики не удержат.

Поэтому мы остаёмся и начинаем простреливать серую зону.

Про штурм уже речи нет, как я сказал. Просто не дать им сюда зайти, большего мы не сделаем.

Наша проблема в том, что, обозначив своё присутствие здесь, мы, соответственно, и вызываем на себя их огонь.

Нас пытаются выковырять с этого угла миномётом, АГСом, именно здесь я впервые знакомлюсь с FPV-дронами и переживаю их атаки.

Идут долгие, томительные часы.

Мы сменяем друг друга на углу, и пока один стреляет, второй заполняет магазины. Бэка расходуется как на полигоне.

Я даже в этих условиях не могу преодолеть свою природную скупость. Я экономлю. Я стреляю по большей части одиночными и изредка щёлкаю предохранитель на короткие очереди. Три очереди по три патрона. Несколько раз одиночными. Мои товарищи стреляют как в Берлине 45-го, только гильзы звенят.

Периодически старший группы простреливает сектор из пулемёта, сразу по пол-ленты. Иногда кидаем в их сторону гранаты.

К нам, осмелев, подтягивается группа поддержки из числа мобиков. Тусуются где-то вдали, на безопасном расстоянии, но постепенно осваиваются и откуда-то оттуда по-сомалийски, из-за бруствера окопа, постреливают куда-то в сторону Киева. Ну ладно, Бог с ним. Без вреда, и то вперёд.

Жара. Очень хочется пить. С водой у нас беда. Зато есть повод подарить мобикам ощущение значимости и причастности к великому сражению.

За водой для нас они убегают охотно и даже, как мне показалось, с радостью. Носить нам воду, патроны и даже отдать свои сухпайки они готовы.

Попив, я ничтоже сумняшеся беру и сухпай. Как бы там ни было, но есть надо.

В самый разгар трапезы в бруствер над моей головой прилетает граната с АГС, меня осыпает несколькими килограммами земли, в земле и чудеснейшие тефтели из сухпая.

Досадно…

Меж тем, как пишут мастера литературного жанра, смеркалось.

Командование, естественно, с самого утра знает о состоянии нашей группы, о пятисотых и о двухсотом. То, что задача не выполнена и не может быть выполнена. То, что задачу минимум мы выполнили, не допустив проникновения противника на свой участок в светлое время суток (а в тёмное время они и не полезут). Мы наконец-то получаем разрешение на отход.

Отход — это тоже непростая задача.

Некоторые блиндажи, через которые мы шли на точку днём, к вечеру уже разрушены артогнём противника. Местами мы продираемся через их руины, где-то прямо по трупам своих же солдат, местами приходится вылезать на поверхность и обегать их, рискуя словить пулю от снайпера.

Мобики провожают нас негодованием и упреками: «Вы что, бросаете нас? Уходите?»

Я испытываю испанский стыд, когда такое мне, щуплому очкарику, говорит дядя весом сто килограммов с рожей втроём не обсеришь, и ещё его гневный голос срывается на фальцет.

В вотсапе есть хороший смайлик: тётенька рукой лицо закрывает. Вот примерно так я бы охарактеризовал свои ощущения.

Выходим. Уже темно. Надо перебежать горелое поле и укрыться в спасительной лесополке. Прямо надо бежать. Если дрон-камикадзе застукает на открытом пространстве, кто-то из нас тут останется по запчастям.

Слава Богу, перебежали, укрылись среди деревьев, дальше можно идти быстрым шагом, с интервалом пять-шесть метров.

Уходя в лес, я оглядываюсь на ленту окопов за спиной.

Где-то там, вдали, затаилось зловещее «очко Зеленского».

Где-то там, на подступах к нему, сжимая в окоченевшей руке автомат, лежит мой товарищ, неплохой в принципе, хотя и непутёвый по жизни, шебутной и какой-то «всё у него через жопу» парень.

Мы спустились в окопы впятером, а уходим вчетвером.

В моей жизни это в первый раз, но, к сожалению, не последний.

«Очко Зеленского» ещё соберёт свою кровавую жатву.

Мне ещё доведётся столкнуться с ним, и предыдущая моя история, с ночью в заброшенном домике, она тоже в основе своей имеет поход на «очко Зеленского», только уже не пешком, через окопы, а на броне БТРа…

Но это, как говорит Леонид Каневский, «уже совсем…» Ну, вы поняли.

Но знакомство моё с «очком Зеленского» состоялось именно так.

IV

…когда старший группы озвучил задачу, у меня стали ватными ноги, в животе возник противный липкий холод, а дыхание перехватило так, что я даже не мог сглотнуть.

Страх — абсолютно нормальная реакция человека на любое рискованное мероприятие, в котором ему предстоит принимать участие.

Но есть страх в пределах нормы, в рамках задачи, которую ты сам определяешь как посильную, а есть страх, возникающий перед препятствием, преодоление которого ты считаешь за пределами своих сил, за гранью возможного.

Задача заключалась в том, чтобы силами двух групп на броне БТР прорваться прямо к окопам противника, десантироваться с брони прямо к ним и произвести зачистку траншей на определённом участке. По мере выполнения задачи должна была подойти третья группа, а после закрепления на участке — подразделение регулярной армии.

Наша группа должна была идти первой, за нами, с большим отрывом, вторая. Третья стояла на фоксе и ждала нашего сигнала, что работа на первом этапе сделана.

Разумеется, речь шла о нашем горячо любимом «очке».

Сама по себе идея нестись куда-то по голому полю верхом на броне меня уже огорчила. Тут уже само по себе вырисовывалось нетривиальное задание. БТР не может пройти столь значительный участок незамеченным. Значит, по нему будут стрелять задолго до выхода на позицию. И дай Бог, если будут стрелять из стволки, а могут и заптурить. Да и стволка несёт мало хорошего: попасть в быстро едущий БТР не так просто, но скосить пехоту на его броне осколками вполне реально. А ехать внутри нельзя: план операции не оставляет времени на то, чтобы закрыть боковые люки, а с откинутым трапом БТР при отходе может зацепиться за деревья в лесополосе, на скорости это очень аварийно. Так, во всяком случае, объяснил нам экипаж бронемашины. Поэтому только сверху, как в Чечне.

Ладно. Предположим, мы проскочили, высадились, вломились в окоп и заняли какую-то его часть.

А если что-то происходит со вторым БТР? Если он не доезжает и вторая группа не приходит нам в помощь? Тогда срок нашей жизни исчисляется сроком расхода боекомплекта. Вломиться в окоп к хохлам мы, скорее всего, вломимся. Но выйти оттуда, если что-то пойдёт не так, мы уже не выйдем. Плана Б в схеме нет.

Дальше. Вломились мы в окоп, заняли свой сектор. Подошла вторая группа. Но, предположим, происходит что-то с третьей. А вероятность, что третий БТР подобьют по дороге, после того кипеша, какой мы там наведём у хохлов, стремится к 99 %. Мы, может, и проскочим. Каким-то неслыханным чудом проскочит вторая машина. Но на что они рассчитывают, посылая третью? Когда её уже будут ждать вся их артиллерия, танки, которые тут есть, птурщики и т. д. Это так и осталось для меня загадкой.

Но, предположим, прорвалась и третья. И вот вся наша зондеркоманда в окопах, все сектора зачищены, противник уничтожен или выгнан из траншей, и по нам начинает работать украинская артиллерия. А она начнёт работать, безусловно. И в этих условиях командир регулярного подразделения принимает решение своих людей на участок не заводить. А он именно такое решение и примет.

И что тогда? На сколько нас тут хватит? Час? Три часа? Двенадцать? Сутки.

Отойти, повторюсь, мы не сможем. Нас не случайно десантируют с техники, такой способ доставки обусловлен тем, что пешая группа до окопов не доберётся. Там не подойти. А раз не подойти, то, значит, и не уйти.

Поэтому любая хрень в схеме (а мой жизненный опыт гласит, что если в схеме есть херня, то херня обязательно произойдет) оставляет нам только один исход — героически погибнуть в окопах противника.

Хоть что-то, хоть где-то идёт не так, и нам конец.

И все это настолько очевидно и мне, и другим бойцам, и старшему группы, что понимание того, что наш жизненный путь подошёл к концу, приходит разом ко всем.

Отказаться невозможно.

От такой задачи могут отказаться контрактники, мобики, на такую авантюру никогда в жизни не подпишутся «Вагнер» и «Ахмат», но «Шторм Z» не может пойти в отказ.

Потому что мы для этого и существуем.

Потому что в этом и есть смысл формирования штурмовых рот Z из числа лиц, осуждённых за преступления разной степени тяжести.

Мы должны беспрекословно идти туда и на те задачи, куда невозможно или нецелесообразно посылать подразделения, сформированные из вольных людей. Это условие сделки.

Государство даёт нам возможность соскочить с очень нехилых сроков, получить досрочное погашение судимости и возможность вернуться к полноценной жизни спустя полгода, но мы берём на себя обязательства идти в самую жопу, в самое лютое мясо, туда, куда не пойдёт больше никто.

Никто сюда никого на аркане не тащил. Все вводные были озвучены на берегу.

Никто никого не обманывал, и у каждого было очень много времени всё обдумать.

И после того как ставки сделаны — надо соответствовать тому, на что ты подписался.

Поэтому мысль о том, что мы, похоже, подошли к финалу своего жизненного пути, пришла всем, но мысль сдать назад, сказать «везите меня обратно в колонию и хоть сколько навешивайте там сверху, но мы хотим жить, жить, жить…» — такая мысль никому в голову не пришла.

Не тот психотип у людей, которые здесь оказались. Не те жизненные принципы. Не та закалка.

Ну а если и были среди нас такие, кто поехал из лагеря на СВО, не понимая, куда он едет, то на исходе двух месяцев их уже с нами не было.

На этой войне первыми гибнут дураки и трусы.

Вот эти две категории тут долго не живут. Проверено.

Остальные тоже гибнут, да, но массовая утилизация касается только вот этих типажей.

Таковых тут не нашлось, поэтому, получив задание и изучив вводные, мы, с трясущимися поджилками, бледные и крайне неразговорчивые, начали собираться.

Выдвинулись по серости в точку сборки, ночь провели в лесополосе, а на рассвете за нами пришел БТР.

Операция началась.

Её ход и развитие я описывать здесь не буду. Слишком много подробностей приближают меня к границам недопустимого в военное время, полагаю, это всем очевидно. Возможно, когда-нибудь я накидаю что-то фрагментарно, по пазлам, из которых не сложить слишком уж откровенную мозаику.

Мой рассказ, он, собственно, не про батальные сцены.

Меня вообще не тянет на описание перестрелок, перебежек, взрывов там всяких, этого убило, того разорвало, а того хохла мы разъебали с двух стволов…

У этого всего, мне кажется, будет много певцов и без меня.

Ярких, красочных, со смаком и натурализмом.

Мне больше интересен внутренний мир людей, шагающих в бездну. Переживания, ощущения, мысли, эмоции. Проявление низменного и высокого.

И более того, особо важным мне кажется рассказать и раскрыть механизм поведения особой категории участников СВО. Тех, о существовании которых известно всем, но кто крайне редко появляется в медийной сфере.

Спецконтингент.

Люди, некогда совершившие не очень хорошие поступки в своей жизни и сознательно избравшие такую форму искупления и очищения.

Про нас, я думаю, никто не напишет, кроме нас самих. Это очень сложно сделать со стороны. Очень много вещей может раскрыть, изложить и объяснить только тот человек, который сам «потоптал зону» хотя бы годик.

Я потоптал. Я попробую.

V

Я бегу, продираясь сквозь заросли акации, по сухой, выжженной солнцем траве. Ветки, усыпанные колючками, цепляют меня за форму, ремень автомата, рюкзак, больно, до крови рассекают руки, норовят хлестнуть по лицу.

Здесь всё против нас, в этой проклятой стране.

Всё ненавидит нас.

И даже акация пытается схватить меня за плечо, задержать, не дать мне уйти от стремительно нарастающего свиста сзади. Я падаю на колючие, упругие ветки, они пружинят, пытаясь вытолкнуть меня обратно, навстречу оглушительному взрыву, разбрасывающему комья земли, поднимающему тучи пыли, раскидывающему где-то по верхушкам крон смертоносные, крутящиеся вокруг своей оси осколки с острыми, как бритва, краями.

Я поднимаю голову, оборачиваюсь. Упало недалеко. Там, сзади, один из наших, замыкающий. Зову его. Раз, другой. Он откликается. Одновременно спереди зовут нас обоих. Откликаюсь я.

— Живы? Нормально все?

— Нормально.

— Надо идти. У вас там «птицу» не слышно?

Не слышно. Ещё раз внимательно прислушиваюсь к звукам вокруг.

В небе чисто. Дрона нет.

Но его нет здесь, прямо над нами. Где-то там, дальше, он есть. Высоко в небе, неслышимый и невидимый. Но он видит нас, видит всю эту лесополку и оттуда, из своего прекрасного далёка, передает координаты своим артиллеристам.

С дрона видно, как семь человечков, рассыпавшись в длинную, с интервалами в 8–10 метров, вереницу, убегают, продираясь через кусты акации на юг.

Мы иногда пропадаем, скрывшись в зарослях, потом появляемся снова, когда они редеют. Упёршись в совсем уже непроходимые кущи, выскакиваем на дорогу и бежим, задыхаясь, изнемогая под грузом брони и оружия, вдоль лесополки по обочине, снова теряемся в кустах.

Дрон наблюдает и передаёт сигнал другим человечкам, таким же маленьким с его высоты, суетящимся возле орудий.

И человечки возле орудий отправляют по его наводке снаряд, летящий в кусты акации, чтобы настигнуть нас, продирающихся на юг.

Человечки чередуют свои посылки. Фугасно-осколочный, потом кассетный, потом снова фугасно-осколочный.

Снаряды ложатся точно по пути нашего отхода, но постоянно сзади. Иногда мне кажется, что человечки возле орудий прогоняют нас, не дают нам остановиться, но цели уничтожить нас у них нет. Ничего не стоит им сделать поправку, и снаряд ляжет не сзади, а точно в середине нашей вереницы. Но они и не пытаются этого делать. Они кладут снаряды сзади, отгоняя нас на юг.

Там, на юге, село. Село числится за нами и, судя по всему, плохо изучено разведкой противника. Нам дают отойти туда, вернее, гонят туда, чтобы увидеть, куда мы в этом селе пойдём. Возможно, они надеются вскрыть замаскированный пункт эвакуации с нашей помощью. Но, скорее всего, они ждут возвращения за нами бронеавтомобиля, который пару часов назад забрал большую часть нашей группы с другого места. Поэтому они гонят нас в село, на предполагаемую точку встречи. Накрыть нас вместе с «тайфуном», который они тогда проморгали, им интереснее, чем выбивать рассыпанных по лесополке семь человек.

Если бы мы шли кучей, как это часто делают необстрелянные новички, то это одно. Но мы разбиты на два звена по три и четыре человека, с интервалом двадцать метров, и внутри звена не сближаемся более чем на восемь шагов. Такую конфигурацию сложно и трудозатратно уничтожить в кустарнике. Поэтому нас и гонят на юг.

В селе мы находим разрушенный дом на окраине, с хорошо сохранившимся подвалом. Теперь нам не страшны кассетки, да и попадание малым калибром не особо нам страшно. Вызывать эвакуацию нельзя, нужно ждать. Противник отследил, где мы, и теперь будет наблюдать за этой точкой. Но долго он этим заниматься не будет. Нет у них технической возможности закрепить за нами постоянное наблюдение. Но пару-тройку часов придётся здесь переждать.

Человечки с жовто-блакитными наклейками на рукавах закидывают нам пару кассеток, чтоб не расслаблялись, и, кажется, теряют к нам интерес.

В подвале можно немного расслабиться. Снять каску. Скинуть тяжеленный рюкзак, набитый медикаментами, боекомплектом и запасными батареями для «азарта». Отставить в сторону бесполезный, покрытый слоем пыли автомат. Бесполезный, потому что уже скоро сутки, как мы мечемся по расхристанным лесополкам, уклоняясь от их артиллерии, расстреливающей нас с дальних позиций.

Не в кого стрелять.

Враг где-то там, далеко за линией горизонта, вне пределов видимости. Его глаза — это дрон, висящий в небе. Для нас он недосягаем. Смерть ищет нас с неба, падая вокруг минами, снарядами, кассетками.

Мы не боимся врага, мы пошли на встречу с ним, в очередной раз туда, в злосчастное «очко Зеленского», на этот раз путаными, обходными маршрутами, через несколько лесополос.

Мы готовы были схлестнуться с ним в стрелковом бою. Мы увешаны боекомплектом, гранатами, я тащу на себе кроме автомата «шайтан-трубу».

Но весь этот смертоносный арсенал абсолютно бесполезен, потому что враг выследил нас с помощью дронов, отгородился от нас ливнем тротила и стали на полпути к нему, и с трёх ночи мы только откатываемся, с точки на точку, на юг. Откатываемся, пересиживая обстрелы в чужих окопах, в заброшенных блиндажах, унося ноги через чёртову акацию, пропадая с его глаз и вновь попадаясь ему на глаза.

Мы не прошли по темноте, а днём об этом и говорить нечего. Миссия невыполнима. Теперь только уносить ноги, днём мы можем только или перебежками откатываться на юг, или шкериться где-то в окопах, блиндажах, да так, чтобы не навести на себя что-то очень серьёзное.

И в этом бесконечном беге на юг (смешной километраж, растянувшийся очень надолго) нам нет никакого проку ни от «шайтан-трубы», ни от ни разу не стрельнувших в этот выход автоматов, ни от болотного цвета увесистых «эфок».

Все это просто куча металла, не способная даже нас самих защитить от несущейся с неба смерти, оглушительных взрывов мин и противного треска кассеток. Мы как дикари эпохи колониальных войн, с луками и стрелами против «максимов» белых сахибов.

«Киплинг или Бэллок? — пытаюсь вспомнить я автора строк, откинувшись спиной на стену и закуривая сигарету. — Кажется, Бэллок… Ну да, конечно. У Киплинга немного другой ритм в оригинале, хотя в переводе на русский они очень похожи».

Наверху, у входа в подвал, надрывается «азарт». Наконец-то нам удаётся связаться с командованием. Командование недовольно нашим отходом:

— Что значит невозможно пройти, кроют артой? Там всегда кроют артой. И всегда будут крыть. Задача должна быть выполнена. Возвращайтесь на исходные позиции и по серости повторите заход. Пожрать и воды возьмёте там-то и там-то. Всё. Конец связи.

Я устало закрываю глаза.

Я надеялся, что хотя бы сегодня нас отведут и на повторное выполнение задачи мы выйдем как минимум завтра вечером, с учётом изменившихся вводных.

Но надо возвращаться сегодня.

Что бы на сей счёт сказал Киплинг или Бэллок? Наверняка что-то бодрое, пафосное.

Но не всё ли равно? Киплинг и Бэллок, увы, сейчас на той стороне. Это же их мир, их цивилизацию, воспеваемую ими систему ценностей защищают сейчас человечки, посылающие нам кассетки под двери подвала.

Хорошие туземцы, присягнувшие белому сахибу. Верные, преданные, стойкие… Как там он писал про облагодетельствованных, «полулюди-полузвери»?

«Нет, — пресекаю я эти размышления, — настоящий талант, настоящие произведения, культура, литература, искусство, кино — это универсальное наследие человечества, стоящее выше сиюминутных распрей и смут. Настанет время, и все встанет на свои места. Поэтому… — щелчком пальцев отправляю окурок в сторону хрипящей радейки, — не будем отрекаться ни от Киплинга, ни от Бэллока. В конце концов, среди этих достопочтенных джентльменов есть и тот, кто сказал:

P. S. Ценой каких-то невероятных ухищрений в ходе переговоров с командованием старший группы добился-таки того, чтобы в этот день нас всё же вывели. Мы вернулись в расположение.

Следующий поход на «очко Зеленского» состоялся много позже.

Но это, как говорит Леонид Каневский…

Ну, вы поняли.

VI

Был у меня в колонии очень хороший товарищ.

Назову его так, как его звали: Андрей Владимирович.

Андрей Владимирович занимался вопросами коммунального хозяйства в одном хорошем городе Свердловской области.

Андрей Владимирович имел с кем-то неразрешимый хозяйственный спор и по итогам его отправился на 5,5 года лишения свободы в исправительную колонию общего режима.

Поэтому мы с Андреем Владимировичем были коллеги и входили в клуб «159-чиков».

Все «159-чики» на любой зоне представляют собой некий особый клуб, со своими неформальными, термитными связями.

Даже если «159-чики» не общаются друг с другом, то они всё равно друг друга знают.

— Известен ли вам сэр Арчибальд?

— Да, конечно. Мы не знакомы лично с сэром Арчибальдом, но я знаю, что он достопочтенный джентльмен.

Изредка в этот клуб пытается пробиться шпана, осуждённая за «здравствуйте, я сотрудник службы безопасности…».

Но такие люди в клуб не допускаются.

В клуб вход открыт только с ч. 3 и выше.

И конечно, никаких «сотрудников службы безопасности Сбербанка».

Серьёзные люди, с серьёзными сроками, с многомиллионными ущербами и желательно с серьёзными терпилами.

Пенсионеры с выпотрошенными карточками — с такими терпилами в клуб «159-чиков» не пускают.

Ну и конечно, надо иметь отношение к бизнесу или госслужбе.

Наврать не получится.

«159-чики» пробивают друг друга до седьмого колена.

И если вдруг выяснится, что за бизнесмена выдаёт себя рядовой фармазон, а в реальности его знать никто не знает, то ворота клуба перед этим человеком закрываются наглухо.

Ну и конечно, в этой среде есть условные пароли и коды. Грубо говоря, есть некий условный Иван Иванович или Сергей Сергеевич, немедийная фигура, но лпр. И если ты не знаешь его или хотя бы кого-то из его окружения, то какой ты, к черту, «159-чик»? Ты — обычный мошенник, а не уважаемый человек, павший в неравной битве с коррумпированными чиновниками и продажными копами. Тебе не место среди джентльменов.

Ну так вот.

Я соответствовал всем критериям настоящего «159-чика» и был в клубе.

Но в клубе этом я был самой-самой несолидной персоной. Вот прямо где-то у входа.

А Андрей Владимирович был патриархом этого клуба, его негласным председателем, вождём и авторитетом всего сообщества.

Даже старший брат стендап-комика Александра Незлобина, тоже член клуба и мой солагерник, бледнел на его фоне.

С Андреем Владимировичем мы сошлись на ниве общей оценки происходящих в стране и в мире событий, одинаковом понимании устройства нашего государства и общества, знании его институтов и механизмов. В том числе и того, в жерновах которого мы оба были. Не много людей в нашем окружении готовы были, пусть даже в приватном разговоре, обозначить реальную роль всего этого «чёрного, людского хода» как одной из ветвей власти империи ГУ ФСИН, управляемой из одного места и подчинённой общим деловым интересам.

Мы не давали оценку этому явлению ни с позиций «хорошо», ни с позиций «плохо».

Такова была реальность, и наше дело было просто её видеть и понимать такой, какая она есть.

И это понимание подтолкнуло нас к одному и тому же выводу: нет никакого иного выхода из сложившейся системы координат, кроме как радикального её разрушения внутри самого себя.

Выход в зону проведения СВО — это больше, чем сокращение срока и досрочное погашение судимости.

Это единственная форма освобождения.

Другой формы системой не предусмотрено.

Мы в одно время поняли с ним, что с колебаниями и сомнениями надо заканчивать.

Что всегда в нашей жизни будет что-то, что будет нам мешать сделать этот шаг в неизвестность.

Всегда найдётся основание отказаться от того, чтобы поставить на кон свою голову.

И никто не осудит.

Андрей Владимирович до того, как стать коммунальным хозяйственником, служил в армии.

Он профессиональный военный, оканчивал училище в Новосибирске.

Проходил службу в ЗГВ.

В каких это всё было годах, я могу сказать лишь навскидку, но прикинуть можно, зная, что ему 58 лет.

Армия отставила на нём неизгладимый отпечаток.

Выправка, стать, чёткие, без блядомудрствований, рассуждения.

Но не был он и гротескным солдафоном из анекдотов. Ему были свойственны широта кругозора, гибкость мышления, способность понимать и выслушивать чужую точку зрения. Именно поэтому он пользовался уважением всех.

Блатные и администрация учреждения, вплоть до Хози включительно, все видели в нём фигуру и все считались с ним.

Андрей Владимирович стал для меня тем небольшим усилием, которое было нужно мне, чтобы я всё-таки решился на тот шаг, который я сделал.

Я был готов, я созрел, я принял решение, но чего-то совсем немного мне не хватало.

И я вздохнул с облегчением, правда, когда однажды, после очередного нашего разговора, что надо ехать, он вдруг сказал твёрдо:

— Ну всё, тогда завтра утром идём к операм.

Всё. Точка была поставлена. Сомнения отброшены, колебания пресечены.

И мы начали ходить к операм.

Вдвоём.

Мы ходили, ходили, ходили, ходили.

Меня одного опера бы, наверное, прогнали на второй раз.

Сказали бы: хватит сюда ходить, сиди и жди, ты в списках.

А в списках у них было к тому времени 108 человек, и они по крупицам отбирали оттуда людей в формирующиеся партии. Я бы, наверное, так и потерялся в этом списке.

Но Андрея Владимировича они прогнать не могли. Не тот был человек. Не та фигура.

И мы ходили, ходили, ходили…

И так было до того дня, пока сам начальник оперов, встретив нас на лестнице в штабе, не сказал нам: вы в списке, и вы едете однозначно.

И Андрей Владимирович каким-то своим чутьём уловил, что это так.

Мы возвращались на швейку, шёл дождь.

Я шёл нахохлившись, как злобный воробушек, а он… А с него будто лет десять слетело. Он прямо воспрянул духом. Это был совсем другой человек. Не уставший, старый зэк с потухшим взглядом, а снова тот бравый капитан из ЗГВ.

Я скептично сказал: да болтает он, Андрей. Нет ему веры. А он сказал: «Нет. Я его глаза видел. Он со мной не как с зэком говорил, а как с офицером».

Вот прямо так и сказал.

Я махнул рукой. Эк тебя понесло, Владимирович.

А через три дня нас и ещё троих дёрнули в оперчасть, снова переписали наши данные и сказали: готовьтесь. Вы едете с июльской партией.

А потом мы сидели в курилке на промке, и я смотрел на окружающие меня цеха, кучи досок, горы опила и поверить не мог, что это все на самом деле не сегодня, так завтра станет перевёрнутой страницей.

— Самое страшное в моей жизни уже случилось, — сказал Андрей Владимирович.

Я отвлёкся от своих мыслей и повернул к нему голову.

— В 1997-м. У нас с Наташей был один-единственный сын…

Он никогда не рассказывал мне о детях.

И сейчас не смог.

Просто чуть-чуть приоткрыл что-то.

А потом пришёл день, когда дневальные по всем баракам, где были добровольцы, скомандовали «С вещами в штаб».

И мы поехали.

И Андрея Владимировича по особому указанию из управления по Свердловской области сняли с этапа, когда он поставил уже ногу на подножку автозака.

Кто-то из «друзей» постарался.

Чьей-то липкой, грязной заднице очень не хотелось, чтобы Андрей Владимирович вернулся домой в январе.

Потому что, вернувшись в январе, он бы с очень многих спросил за всё, что пережил с 2017 года. Его же то закрывали, то отпускали. Ломали бизнес, убивали нервы, не давали нормально жить и работать. Мучили посредством его мытарств жену.

Я уехал, а он остался.

Наши дороги разошлись.

Но его супруга звонила моей, узнавала для него информацию обо мне.

Уже в сентябре, когда я был в городе Т., он сам позвонил мне.

Узнал, как дела, посоветовался, что надо брать с собой.

Сказал, что не сдастся, что всё равно вырвется.

И вырвался.

В октябре его супруга написала мне, что Андрей Владимирович всё-таки уехал на войну, пусть и по новым правилам.

Его восстановили в звании, дали роту.

Где он сейчас, на каком направлении, я не знаю.

Больше мне не удалось связаться ни с его женой, и сам он мне не позвонил. Но я надеюсь, у него всёхорошо.

Больше меня поразило и тронуло то, с каким достоинством и гордостью написала мне его супруга: «Андрей Владимирович вернулся на работу».

Пожилая женщина, которая с 2017 года тащит на себе остатки его бизнеса, которая бесконечно устала, которая переживает и, конечно же, боится за своего мужа, она всё равно будто сама обрела вторую молодость, когда снова стала женой офицера, когда перестала быть женой зэка.

Я надеюсь, судьба исчерпала свои удары ей.

Я надеюсь, им доведётся провести остатки своих дней вместе и всё будет хорошо.

Ну а то, что он мне не написал…

Ну, видимо, занят человек.

Нет времени для лирики.

Он же вернулся.

На работу.

VII

Стальное хищное тело бронетранспортера, почему-то напоминающее мне щуку, летит по разбитой дороге вдоль полосы деревьев. Мы, сидя на броне, периодически прижимаемся к его холодному телу, чтобы не зацепило ветками.

Руки зябнут от прикосновения к металлическим частям, за которые надо держаться. А держаться необходимо: любая сильная встряска может смести тебя на землю.

Я держусь обеими руками, периодически оглядываясь по сторонам.

В прежние времена, опиши мне всё происходящее со мной сейчас в красках и задай вопрос, какая бы была моя реакция, я бы честно ответил, что впал бы в ступор, поплыл бы.

Но в реальности всё было совсем не так.

Даже мысленно попрощавшись с жизнью, я не потерял интерес и любопытство ко всему вокруг.

И когда БТР стремительно выскочил на поле из лесополки, набрав скорость, я не смог сдержать совершенно идиотский всплеск восхищения от открывшейся мне эпической картины, одной из самых ярких из того, что мне когда-то довелось пережить…

По нам открыли огонь практически мгновенно. До точки высадки оставалось не менее двух километров, а мы уже летели по голому полю под обстрелом.

С брони я вживую, впервые так ярко и откровенно, наблюдал совершенно кинематографические разрывы снарядов.

До этого все артобстрелы я пережидал или в укрытии, или уткнувшись в землю.

А здесь, верхом на броне, некуда было прятаться и оставалось лишь смотреть на клубы чёрного дыма на месте разрывов.

Стреляли они, конечно, не прицельно, разброс был совершенно дикий — справа, слева, по ходу, сзади — и достаточно далеко от нас.

Рёв двигателя заглушал свист прилёта и разбрасываемых осколков. Лишь один раз до моего товарища по левую руку долетели комья земли.

БТР то набирал скорость, то сбрасывал.

Периодически, на ухабах, подбрасывало так, что ёкало и без того сильно бьющееся сердце.

Господи, это же всё по правде…

Это происходит сейчас со мной. Это я сижу на броне БТРа с отбитой от тряски жопой, промерзшей от холода. Это мои руки синеют от холода и напряжения, вцепиявшись в… Нет, хоть убей не вспомню, за что я там держался.

БТР резко заложил вправо и набрал скорость, поле кончалось, впереди замаячила какая-то лесополоса.

Скоро спешка… скоро БТР тормознёт и даст три сигнала, и нам надо будет прыгать с его брони.

Что нас там ждёт? Сколько стволов будет по нам стрелять? Сколько из нас преодолеет пространство от БТР до бруствера, сумеет заскочить туда, в траншею? Что будет там?

А если пуля попадет прямо в голову, я успею на какие-то доли секунды осознать свою смерть или просто неожиданно погаснет картинка и всё исчезнет? Как это происходит?

Нам сказали, что у хохлов там какие-то пенсионеры, дедушки с пузиками. Мол, с дрона их видели. И что, когда БТР, подлетая, даст очередь по окопу, дедушки разбегутся, попрячутся кто куда…

Мы, конечно, не верим в это.

Но воображение все равно рисует доброго дедушку с пузиком, в надвинутой на глаза каске и то, как дедушка с пузиком успеет вскинуть автомат и выстрелить мне в голову.

У Ремарка, во «Время жить и время умирать», главного героя застрелил дедушка. И он успел увидеть красную вспышку.

Но откуда Ремарку знать про вспышку? Он это придумал всё. Это литературный ход. На самом деле никто не знает, как это.

Он вообще пиздобол, этот Эрих Мария Ремарк. Всю жизнь писал про страдания и рефлексии, а сам до восьмидесяти лет прожил на вилле в Швейцарии и трахал красивых женщин под кальвадос.

…Резкий грохот, и БТР просто замирает как вкопанный. Двое по правую руку слетают с брони, как мешки с песком. Я вижу, как один, упав, тут же вскакивает, а второй падает всем телом на спину…

Я теряюсь. Я делаю совершенно глупые вещи. Я продолжаю сидеть на броне и кричу не кому-то конкретно, а всём: «Что, слезаем?»

Нет, блядь, сидим на подбитом БТР посреди чистого поля и ждём развития ситуации!

Ну, это мне сейчас очевидна нелепость своих слов, а тогда вот была такая реакция…

Спрыгивать я не решаюсь, сползаю по корпусу вниз и, лишь когда жопа касается края машины, неуклюже отталкиваюсь и приземляюсь на землю.

Всё на мне: автомат, рюкзак, «шайтан-труба». Тот, кто держал в руках оружие, остался без него.

— Где мой автомат? — кричит товарищ с другой стороны БТРа.

Командир между тем орет:

— Отходим к лесополосе!

Цепочкой, друг за другом, бежим в сторону деревьев.

Экипаж БТР уходит с нами. Они без брони, без касок, без оружия. У одного лицо разбито в кровь.

Я бегу и думаю о главном: не сбить дыхание. Дышать ровно. Главное — не сбить дыхалку.

Во мне 63 кг. На мне бронежилет, каска, рюкзак, забитый медикаментами, пачками патронов, батареями для «азарта», автомат и «шайтан-труба». Грубо говоря, полменя.

Все это надо тащить бегом, не останавливаясь, по возможности дальше, дальше от БТРа.

Что с ним случилось, я не понимаю. Попадание? Не похоже. Мина? Вроде не было характерного взрыва. Это я потом узнаю, что мы на полном ходу влетели в противотанковый ров.

А сейчас я бегу к лесополке.

Все мы бежим к лесополке, а по нам уже работает миномёт.

Кто в лесу? Чей он? Кто там?

Я ничего этого не знаю. Должен знать командир, но я не уверен. Может, и он не знает.

Но на открытом месте нельзя стоять. Значит, вариантов нет, кроме как туда, под прикрытие деревьев, где, впрочем, может быть всё заминировано.

Тем не менее на душе мне легчает.

Странно говорить такое, но дедушки в окопах, очевидно, отменяются.

Человек больше всего боится неизведанной угрозы, а текущая мне понятна, я её проходил много раз: под прикрытием лесополки выйти из зоны обстрела в относительно безопасное место.

Выйдем, даст Бог. Главное, чтобы в лесополке не было дедушек с пузиками.

Мы бежим по дороге, вьющейся между деревьями.

Мины ложатся по правую руку, достаточно далеко. Я уже обстрелян к этому времени настолько, что по звуку понимаю, что можно не пригибаться, не достанет.

Меня обгоняет мехвод. Здоровый мужик в красной, росгвардейской тельняшке. Это плохо.

Хохлы не носят тельняшки, это орочья, мордорская одежда, непременный атрибут их пропагандистских роликов, где в них одеты грязные, пьяные, вонючие на вид кацапы, которым полуразложившаяся панночка из «Вия» серпом режет горло, бормоча что-то на мове…

Мехвод неожиданно тормозит, поворачивается влево, кричит кому-то:

— У тебя есть связь?

Идёт в лесополку.

Слава Богу, в лесополке наши.

— С Н.Н. можно через тобой связаться?

Значит, только миномётный обстрел таит для нас угрозу. Но это ничего, ничего, ничего….

Не теряя темп, чтобы не сбить дыхалку, я бегу дальше.

Пробегаю метров пятнадцать и слышу сзади две автоматные очереди.

Слышу топот за спиной.

Истошный, надрывистый крик:

— Хохлы!!!! Уходим!!!!

Не наши в лесополке. Не у наших мехвод запросил связь с Н.Н. — крупный чин, позывной которого совпадает с названием большого российского города.

Услышав его, хохол сказал: «Щас я тебе покажу Н.Н.» — и метнулся к оружию.

Двое наших, замыкающих, стали свидетелями этой сцены, выйдя из-за кустов, и убили его. Но сами не ушли. Один за другим полегли там от огня его побратимов.

Я узнал это позже, от оператора дрона соседней части, который видел всё происходящее. Тогда я не знал, что с ними произошло. И про убитого хохла я не знал.

А мехвод улизнул, успел убежать. Обогнал меня на дороге, всё так же крича:

— Хохлы, хохлы!!

Сейчас я понимаю, что, если бы он не свернул в лес, а, не заметив хохла, прошёл дальше, тот вышел бы прямо на меня и, увидев на мне белые ленты, расстрелял бы меня сбоку. Я бы даже ничего не успел предпринять, скорее всего.

А так я ушёл далеко вперёд.

Но теперь это уже мало что меняет. Вся лесополка будто зашевелилась. По нам открывают огонь с двух сторон.

Будто вши по гаснику, отовсюду ползут хохлы. Так нам кажется. Будто их сотни, тысячи, миллионы. Они кругом. Они везде.

Мы бежим.

В кино пули свистят, издавая характерный, эффектный звук. Я всю жизнь представлял себе, что и в реальности оно так.

Но киношный свист пуль вообще никакого отношения к реальности не имеет.

Пули не свистят. Они издают неприятный стук, воспроизвести который, описать мне сейчас очень сложно. Но его надо один раз услышать, и больше его ни с чем не спутаешь.

Я перебегаю открытые пространства с той же скоростью, что и бегу под защитой деревьев. Всё, уже мне не изменить темп, несмотря на смертельную опасность. Я бегу так, как бегу, ровной, равномерной рысцой, уповая только на Божью защиту. Малейшее изменение темпа — и я задохнусь, и потом мне не восстановить дыхание. Упаду, сяду, остановлюсь. А это смерть.

Между деревьями мелькает крыша дома.

Резко, как из-под земли, всплывает покорёженный, прострелянный дорожный указатель «Н-ка».

Прохожу мимо него, всматриваясь в название, не зная ещё, насколько важным в моей жизни станет этот населённый пункт.

Не знаю я и того, что в эти секунды жизнь моя и моих товарищей висит на самом тонком волоске за всю эту историю.

Что мы все на мушке своих же, русских солдат, строго проинструктированных уничтожать всех идущих с севера, потому что там наших нет.

Доли секунды отделяют нас от гибели. Спасают белые ленты на руках и ногах. Спасает колебание наших, нежелание убивать, пока нет железной уверенности, что перед тобой враг (нежелание, характерное для многих наших воинов, заплативших за него жизнью, заколебавшихся там, где надо уверенно и без рефлексий стрелять).

Спасает нарушение чёткого приказа во имя каких-то более высоких, что ли, ценностей.

Так или иначе, но они подпускают нас, и вот я уже вижу, как наши встречаются с нашими. Как изнеможённо падает один из моих товарищей на землю. Вижу незнакомых солдат, окруживших наших бойцов.

Сам бегу к ним, сам опускаюсь на землю, потому что налитые свинцом ноги не могут уже держать ни мой вес, ни всё, что на мне.

И буквально через минуту этот сраный стук.

И все бросаются кто куда: солдаты на позиции, а нашим командир кричит:

— Уходим!

Вся сволочь, расшевеленная нами в лесополке, выползает, как болотная нечисть, следом за нами сюда, на окраину села.

Начинается перестрелка.

Я из последних сил поднимаюсь с земли, бегу за своими и…

…оказываюсь в начале одного из своих более ранних рассказов.

Широкая улица. Я на углу дома. Мои на той стороне, бегут под прикрытием домов и деревьев вниз, отстреливаясь на ходу.

А я смотрю то на фонтанчики пуль на дороге, то на их удаляющиеся фигуры.

Мне кажется, вечность я смотрю на это.

Но по факту решение принимается очень быстро: мне не перебежать улицу, слишком плотный огонь по ней.

Я откатываюсь назад, падаю за крыльцо дома. Скидываю с плеч рюкзак.

Один из солдат, местных, оборачивается ко мне:

— Что со своими не ушёл?

— Отсекли, — коротко отвечаю ему, занимая позицию.

Тот кивает, всё понимая.

Я выпускаю первую, короткую очередь в сторону лесополки, где засели хохлы.

Начинается моя «н-кая эпопея», одна из самых ярких, насыщенных и эмоциональных страниц моей жизни длиной в трое суток…

VIII

Мальчик погиб самым первым. И как бы нам ни было страшно за себя, в первую очередь его столь быстрая смерть потрясла нас всех.

Дом был весь окутан пылью от разнесённой стены. Её клубы, как дым, выползали в дальнюю комнату, где находился я.

Я только что проснулся буквально в огненном аду.

Стрелкотня кругом, во дворе разрывы, пыль, что-то где-то горит. Кто-то орёт.

И всегда, сколько бы вас ни было, найдётся кто-то один, кто обязательно скажет:

— Всё, нам пизда….

Посмотрим.

Может, да. А может, и нет.

Maybe rain, maybe snow

Maybe yes, maybe no…

Надеваю бронежилет, каску. Со двора, через проём выломанного окна, что-то прилетает, больно жжёт бедро. Крови нет, штаны целые. Видимо, раскалённый осколок прижёг.

Узнаю характерные выстрелы за стеной, вернее, за тем, что от неё осталось.

«Брэдли».

Всё, как я говорил.

У нас у каждого в жизни была ситуация «а я же говорил!». Но, положа руку на сердце, она всегда притянута к событиям постфактум.

Но не в моём случае и не сейчас.

Я говорил. Я ошибся только во времени.

Я сказал, они приедут в пять, а они приехали в 3.30. Всё, как они любят.

Внаглую подлетает «Брэдли» и высаживает десант, а группа поддержки подтягивается из лесополки.

Мы с Мальчиком, стоя «на глазах», спалили их перемещения ещё позавчера.

Лупили по ним с двух стволов. Подтягивали людей. Обстреливали кусты, где они собирались с разных точек.

Прибежал командир, орал:

— Куда вы стреляете, там никого нет!

Ну конечно, сейчас там уже никого нет.

На следующий день всё повторилось. Лесополка за ними, они приходят и уходят, когда хотят. Выползают из своих нор и идут мимо моих товарищей, тех двух, что шли замыкающими. Они отпинали их тела с дороги, и они теперь лежат там.

Может быть, лицом в землю, а может быть, лицом к небу. Вот они идут мимо них, по той дороге, по которой мы убегали на юг. Перед знаком «Н-ка» рассеиваются, расползаются. Они всегда рядом. Они всё держат на контроле.

Поэтому наши выставляют «глаза» не только в домах на окраине, но и там, под знаком. Выставляют ночью, а днём их выкашивают кассетами и дронами. Там негде спрятаться, люди лежат под кустами буквально.

Вечером, перед тем как стемнело, через проём в стене я наблюдал ужасную сцену, как метится камикадзе в одного из наших бойцов, заползающего под дерево. Он ползёт и из положения лёжа в отчаянии бьёт по нему из автомата, дрон кружится, выбирая траекторию и с усилившимся визгом, режущим ухо, атакует. Яркая вспышка, взрыв. Но он рванул где-то в ветках. Может быть, наш и выжил.

Весь вечер вокруг творилось что-то непонятное.

Никакой информации у нас, засевших в этом доме на окраине Н-ки, нет. Нет понимания четкой картины.

Наша арта работает по полю с правой стороны.

Кто там, что там — мы не понимаем.

Один из взрывов подкидывает до высоты третьего этажа полчеловека. Он летит, кувыркаясь, и машет ручонками, как крылышками.

Кто это? Мы не знаем. Как эти люди оказались на поле?

А что, если это наша вторая группа со второго БТРа, думаю я. Они прорвались, заняли окопы, сидели там сутки. Потом, не дождавшись никого, начали откатываться, отползать через поле, вытесненные хохлами, и это сейчас их разделывает наша же артиллерия, приняв за противника.

Может быть всё что угодно.

Когда стемнело, всё подуспокоилось.

Но оттуда, из лесополки хохлов, кто-то кричит, зовёт на помощь на чистом русском языке, без хэканья.

Так зимой волки запускают на окраины деревень свою течную суку, чтобы одуревший от похоти кобель побежал за ней в темноту, где его ждут клыкастые разбойники.

Так и хохлы выманивают кого-то из нас чистым, рязанским говором.

Но меня они точно не выманят. Я-то знаю, что там, за знаком. Там смерть.

Это для моих новых товарищей всё, что лежит к северу от Н-ки, terra incognita. Но не для меня. Я оттуда пришёл. Прибежал.

Там, от самого нашего, уже, наверное, сгоревшего, разбитого БТРа и до этого знака, — царство Аида, поглотившее двух моих друзей. Там враг. Там смерть.

И оттуда с полуночи прилетают снаряды из танка.

Выстрел, мгновенный прилёт.

Снаряд из танка узнаешь по скорости, по ощущению мощи, с которой он летит и врезается в землю.

Окучивают окраину села. Очень плотно. Снаряды ложатся прямо рядом с домом. Всё сыпется, пыль через все щели проникает внутрь. Земля летит в выбитые окна.

Я только и успеваю, что падать со своего наблюдательного пункта на пол, вжиматься в него, молиться, чтоб пронесло. Потому что не выдержит наш домик прямого попадания, рассыпется в хлам.

Со мной в этой комнате Мальчик и двое дагов, посланных на усиление. Даги классические, чёткие. Красные мокасины, заниженная приора — вот это вот всё. Дагам абсолютно насрать на танк и на всё на свете, они покушали и спят в обнимку с калашами. Мальчика я тоже пожалел и отправил спать.

Остался дежурить один.

Танк отработал боекомплект, теперь у меня будет небольшой перерыв.

Можно чуток расслабиться.

Я закуриваю и смотрю на часы. Два. Я должен дежурить до четырёх, но внутренний голос говорит мне, что пост надо сдать в три. Рационального объяснения нет. Я просто понимаю, что так надо сделать.

Неожиданно в комнате становится светлее. Поднимаю голову и выглядываю в проём.

Где-то далеко висит, будто замерший, раскинувшийся на полнеба зеленоватый фейерверк. Рассыпаясь на кучу бесчисленных огоньков, медленно опускается вниз.

Это фосфор, догадываюсь я. Первый раз вижу такое, и это впечатляет. Не хотелось бы мне сейчас оказаться там, куда опускаются эти огоньки.

Но и здесь скоро будет нескучно.

Я это знаю наверняка, весь мой скромный опыт, знакомство с тактикой ВСУ говорит мне, что эти движения последних двух суток неспроста.

Утром, на рассвете, они атакуют при поддержке «Брэдли».

Вот здесь, на выезде из села, стоит наша сожжеённая БМП.

Вот сюда, на этот пятачок, они и выкатятся, разнесут в хлам все наши домишки и высадят десант.

А те, кто сейчас залёг там, в темноте, перед нашими «глазами», подтянутся.

«На глазах» нынче выставлены десять человек по обе стороны дороги. Участь их незавидна. Этот наш авангард попадёт в самый лютый замес, под огонь с двух сторон. Мало кто выберется оттуда.

С вечера ещё я делюсь своими соображениями с командиром. Он только машет рукой: мол, не нагнетай. А между строк я читаю: «Много там про себя думаете, в «штормах» своих. Специалисты хреновы».

Ну, о, кей.

Тем не менее делаю всё по-своему.

В три я бужу старшего, говорю, что рубит сильно и надо мне немного поспать. Он с пониманием, потому что сам говорил, будет рубить, буди, сменимся.

Предлагает мне лечь в этой же комнате, место есть.

Но я говорю: нет, пойду я туда, где раньше спал. И ухожу.

Надо поспать часика два, пока не приехали гости, думаю я.

Но поспать мне удалось в ту ночь только полчаса.

IX

Мальчик был родом из станицы Кущёвской. Когда Цапки резали ту несчастную семью, ему было шесть лет.

Но события те ему были известны, и отзывался о них он с некоторой важностью. Так знакомые колумбийцы говорят о временах Пабло Эскобара. Он, конечно, злодей и исчадие ада, и наркобизнес — это плохо, но…

— А знаешь, чем ещё известна твоя станица? — неожиданно спросил я его.

Он подумал, пожал плечами и покачал головой.

— В 1942 году под станицей Кущёвской состоялась одна из последних конных атак в истории. Наши казаки, используя рельеф местности, подобрались к расположению немецкой части и атаковали её в конном строю, опрокинув и рассеяв.

Не удержавшись, я помолчал немного и продолжил щеголять своими знаниями:

— А несколько позже такую же атаку провели итальянцы из полка «Савойя кавалерия». На сей раз вырубили наш стрелковый батальон. И поставили точку в многовековой истории конных боёв. Больше мне неизвестны случаи атак кавалерии в конном строю с холодным оружием.

Он с недоверием посмотрел на меня и спросил:

— Откуда ты всё это знаешь?

Я почувствовал себя капитаном Миллером из «Спасти рядового Райана». Глядя на столб с оборванными проводами, подумал, как было бы классно, если бы сейчас на нём висел репродуктор и над этими покорёженными домишками полетел раскатисто голос Эдит Пиаф. Было бы точь-в-точь как в той сцене, когда Миллер болтал о чём-то с Райаном перед их последним боем.

Хотя нет, фразу «я — учитель» Миллер сказал совсем в другом месте, когда решался вопрос обнулить или не обнулить эсэсовца-пулемётчика.

Впрочем, это не важно.

— Я учился на историческом факультете. Знаю немного таких вот вещей.

— Ого. — Мальчик смотрел на меня одновременно и с удивлением и с недоверием. — А как же ты оказался в тюрьме?

Чёрт… Да я сам себе не могу дать однозначный ответ на этот вопрос.

Как же я оказался в этой сраной тюрьме, путь из которой привёл меня сюда, на окраину какого-то безвестного хохляцкого села в двух километрах от «очка Зеленского». Какие-то раздолбанные БМП, какие-то разрушенные дома, какие-то люди, с которыми я в прежней жизни ну никак бы не пересёкся. Хохлы эти говённые в соседнем лесу. Перестрелки, перебежки…

И всё это часть пути, на который я встал не вчера и не позавчера.

Прежняя жизнь оборвалась в одночасье тем солнечным апрельским днём. Утром она ещё была, та жизнь, а в три часа дня — перечёркнута, разорвана, изломана с лязгом наручников на руках.

Но именно в тот же проклятый день, с размаху опустившись на самое дно, я оттолкнулся от него и начал медленное и мучительное всплытие. Шаг за шагом, день за днём, но именно тогда, когда была перечёркнута моя прежняя жизнь, я начал своё возвращение к ней.

Как змея, менял я свои шкуры: вольную одежду поменял на чёрную робу с полосками, а робу уже здесь, на Украине, на камуфляж.

Но всё это этапы одного пути.

И мертвая окраина Н-ки — это один из них.

Мальчик тем временем ждал ответа.

Терпеливо смотрел на меня, погрузившегося в свои мысли. Я поднял голову, так и не зная, что ему ответить.

Вспомнился Павел Кольцов из «Адъютанта его превосходительства». «Видишь ли, Юра…»(с).

Не помню, что я ему ответил тогда.

Зато хорошо помню, как присел рядом с ним, лежащим лицом вниз, вытянувшим ноги. Как внимательно осмотрел его тело, пытаясь понять, что убило его. Ни крови, ни ран, ни пробития на бронике я не увидел. Переворачивать его я не стал. Внешне он напоминал крепко спящего человека. Но он был мёртв. Руки и ноги его уже окоченели.

Я потрепал его по затылку. Каску он принципиально не носил, хотя мы все ругались с ним из-за этого. Но он упорно не надевал её, щеголяя в своей балаклаве.

А сейчас лежал с непокрытой головой, лицом вниз.

Чёрные как смоль волосы, без единой сединки. И они уже никогда не станут седыми.

— Прости, Тёма, — прошептал я. — Прости, но нам надо решать сейчас свои вопросы.

X

…мы отбили первый натиск хохлов. С юга подошла наша техника, танк и за ним БМП.

Едва послышался лязг гусениц, «Брэдли» сорвался с места и умчался обратно, в сторону Работина.

Пехота, разбившись на группы, поползла, прячась в темноте, к домам.

К соседнему справа и к соседнему слева.

Но не к нам.

Наш дом обработал «Брэдли», разнеся наружную стену, но пехота сюда не совалась.

До того, с полуночи до двух, конкретно по нашему дому работал их танк. Окучил вокруг всё что мог, но по нам не попал.

Видимо, у хохлов мы были помечены как занятый русскими дом, который готов к обороне. А остальные дома они рассчитывали взять, обойдя стороной, с флангов или с тыла.

Так оно и вышло. Им действительно удалось захватить и закрепиться в нескольких домах, но тем самым они сами себя загнали в ловушку.

Закончилось всё это тем, что их блокировали в этих домах, окружили и зачистили. А ряд домов снесли артой вместе с ними.

Взятый пленный пояснил произошедшее тем, что «нам сказали, там никого нет». То есть, по их расчётам, на окраине села были только мы в своем домике, а остальные были пусты. А основные силы русских сидят в глубине села и сюда не сунутся, сдадут окраину без боя.

Но не тут-то было.

Десант встретил очень жаркий приём.

Мы сидели у проемов в стенах, контролируя все четыре стороны света. Я наблюдал за двором, готовый стрелять в любого, кто мелькнёт в темноте. Сзади, на соседней улице, маневрировал танк, а прямо к нашему дому летела на бешеной скорости БМП.

Если рассматривать машины как зверей, то это было похоже на то, как несётся к своей берлоге рассерженная медведица, а кусачий шакал, поджав хвост, улепётывает от неё.

Не доезжая до нашего дома, БМП начала стрелять вдогонку «Брэдли».

Грохот её пушки был отличной музыкой для нас всех. Рёв мотора, лязг гусениц, яркие вспышки, ощущение мощи нашей, родной техники вернули бодрость духа, притупили страх.

Когда сидишь в домике из говна и палок (а у хохлов всё из говна и палок: страна, нация, культура, история и, конечно же, дома), а в тридцати метрах от тебя рычит американская БМП, это очень дискомфортно. Можно, конечно, попробовать вылезти из домика с «шайтан-трубой» и угомонить его, но у меня на это духу не хватило. А кроме меня, как выяснилось, никто даже стрелять из «шайтан-трубы» не умел.

И вот ты сидишь с автоматом в картонном домике, а за разрушенной стеной рычит и лязгает сталью страшенный зверь.

Конечно, когда он исчезает, а на смену ему летит БМП-2, стреляя на ходу, настроение прямо в гору.

Но долго ей тут задерживаться нельзя. Отстрелявшись, она даёт задний ход и уползает вглубь села.

А мы между тем продолжаем сидеть по позициям, наблюдая за всем, что происходит вокруг, но не выдавая себя. Вокруг стоит дикая стрелкотня, но мы ещё ни одного выстрела не сделали.

Только если они сюда сунутся, а они не суются.

Бой рассыпался на кучи перестрелок.

Бешено молотят из четырёх стволов старики из соседнего дома. Ну как старики, мужики-контрактники лет по 50–55. Крепко пьющие, а потому подуставшие на вид. Поэтому и выглядят как старики, и зовём мы их так.

Пальба идёт вдоль всей улицы вниз, видимо, какая-то часть десанта прошла по полю, задними дворами.

Мы пытаемся понять, что и где происходит, но снова у нас нет чёткой картины.

А её нет, потому что, вываливаясь в клубах пыли из разрушенной комнаты, через тело Мальчика, наш командир, раненный в обе руки, потерял рацию. Выронил, а следом её благополучно запинали куда-то. И в темноте её не найти.

Поэтому мы и сидим, как слепые котята, в полуразрушенном, разваливающемся домике и можем только гадать: или наши добивают хохлов, или хохлы добивают наших, или происходит самое ужасное, что только может произойти сейчас, — friendly fire.

Между тем наш домик периодически простреливают. И снова непонятно кто.

Мы не отвечаем. Сидим ждём рассвета. Необходимо срочно отыскать рацию, потому что ситуация становится очень опасной.

Соседний домик, очевидно, обстреливают свои.

Значит, по какой-то причине командование считает его захваченным. Но он ещё держится, хотя хохлы его атакуют.

Если так пойдёт дальше, то доберутся и до нас.

Срочно нужна связь.

Едва лишь светает, по дому нашему прилетает выстрел из РПГ.

Половина задней стены с грохотом осыпается. Теперь у нас нет не только передней стены, обращённой к противнику, но и тыльной.

Из РПГ бьют свои. Видимо, углядели внутри дома кого-то из наших и приняли за хохлов.

Я и двое дагов бросаемся в разрушенную комнату, времени нет, надо найти, достать из-под земли эту чёртову рацию. Ползаем по полу, не поднимаясь, чтобы не быть видными снаружи.

Находим. Связываемся с командованием, просим прекратить огонь.

В рации мат-перемат:

— Вы там что, блядь, ебаны в рот, вы какого хуя молчали раньше, щас бы вас коробочка разъебала…

А «коробочка» реально маневрирует на соседней улице и, кажется, выцеливает соседний дом со стариками.

— Кто у вас слева? — слышится голос в рации.

— Там наши, деды.

— По нашим данным, там хохлы.

— Да нет же, наши там, старики!

— Нет, там не может быть наших. Щас «коробка» будет разбирать домик. Аккуратнее там!

Командир орёт, умоляет повременить. Убеждает, что в домике наши, нельзя по нему стрелять.

В рации молчание.

Потом с нами выходят на связь:

— Сейчас мы поднимем дрон, у них пять минут выйти из дома и помахать рукой. Если никто не выйдет, разберём дом на хуй.

Пытаемся доораться до стариков. Они нас слышат, но не разбирают слов. Зовут одного из наших.

Тот орёт:

— Да я это, я!

Они снова кричат его позывной.

— Да здесь я! Слышите меня?

Они снова кричат его позывной.

Голоса срываются на хрип.

Орём все по очереди. Надо успеть. Надо, чтобы кто-то вышел из дома и махнул рукой дрону.

Старики кричат позывной нашего бойца. Не разбирают, что мы говорим.

Неожиданно там раздаётся частая, густая стрельба. Очень плотный интенсивный стрелковый бой.

Со своего места я вижу, как срывается и уходит вглубь села подлетевший к дому наш дрон.

Снова рация.

— Ну что там, блядь? Где твои старики, вышли?

— Там бой.

— Знаем, видим. Ну, раз не вышли, значит, загандошили их хохлы. Теперь они точно в доме.

Да, теперь они точно в доме. Крепость стариков пала. Штурманули её хохлы, и стариков больше нет.

А через минуту не будет и хохлов. И дома.

Никого и ничего там не будет.

Потому что «коробка» открывает огонь прямой наводкой.

«Коробка» хоронит всё, превращая дом в груду строительного мусора.

Снова шипит радейка:

— Готовьтесь к выходу. Сколько вас там?

— Ясно.

— Перемещаетесь вниз по улице в дом Н. Через три минуты выход.

Наши отводят людей с края села. Значит, дальше по всему этому участку отработают танки или артиллерия, а потом будет зачистка.

Мы выходим. Я оглядываюсь. Там в проходе остаётся лежать Мальчик. Сейчас он умрёт второй раз, в разрушенном и горящем доме. Его тело навсегда останется в этих руинах. Он не поедет домой даже в цинке.

Очень жаль.

Очень жаль, но нам надо бежать к дому Н. Ещё ничего не закончилось.

XI

Дом, куда нам надо отойти, рядом. Его видно прямо из проёма, оставшегося на месте стены.

Короткая перебежка, и мы на месте.

Но эта небольшая дистанция превращается в очень трудно проходимый участок, потому что на самом подходе к дому по нам начинают стрелять с другой стороны дороги, с расположенной неподалёку двухэтажки.

Кто-то падает на землю, кто-то, как я, ускоряется, чтобы скрыться в дворовых постройках.

Разбираться, кто по нам стреляет, некогда.

Но, скорее всего, свои.

Часть наших добегает до дома и заскакивает внутрь. Я не решаюсь, я забегаю в ближайший кирпичный сарай и прячусь там.

Стрельба умолкает.

В окне дома появляется незнакомый мне мужик, вскидывает автомат. Понятно, что это свой, но он меня не знает, я же на позициях чужой части.

Я говорю, кто я и откуда, называю позывной.

Он спрашивает куда-то вглубь дома у кого-то из тех, с кем я пришёл, есть ли такой. Там подтверждают.

Все вроде нормально, утряслось, но хохлы начинают обстрел. Кассетки мне не страшны, но вперемежку с ними они кладут мины. Первая ложится далеко от меня, но это вопрос времени, когда мина ляжет где-то неподалеку.

Кричу в дом, чтобы запустили. Мне открывают дверь, я в три прыжка заскакиваю на крыльцо и оказываюсь внутри.

Дом полон людей. Много раненых. Лежат, сидят на полу.

Из моего дома ранены все до единого, кроме меня. Всех ожидает эвакуация. Ну и я, соответственно, планирую эвакуироваться с ними.

Моя эпопея в Н-ке подходит к концу, мне уже пора выбираться к своим. Мало того что это сама по себе непростая задача, пора уже подумать, как чётко и убедительно объяснить, где я был и чем занимался эти трое суток, отбившись от своей группы. Ну и почему я не вышел из Н-ки раньше.