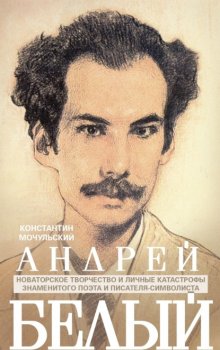

Андрей Белый. Новаторское творчество и личные катастрофы знаменитого поэта и писателя-символиста бесплатное чтение

- Золотому блеску верил,

- А умер от солнечных стрел.

- Думой века измерил,

- А жизнь прожить не сумел.

- ………………………………

- Пожалейте, придите;

- Навстречу венком метнусь.

- О, любите меня, полюбите —

- Я, быть может, не умер,

- быть может, проснусь —

- Вернусь!

© Художественное оформление, «Центрполиграф», 2024

© «Центрполиграф», 2024

Дух голубиный

Худенький, живой, с милыми карими глазами – таким и остался в памяти от того лета Константин Васильевич Мочульский. Солнце Канн, зеленая тень платанов над кафе пред морем, теплый ветер…

Я его мало тогда еще знал, но ощущение чего-то легкого, светлого и простодушного сразу определилось и не ушло с годами, как ушло солнце и счастье юга.

Позже, в Париже, медленно входил он в нашу жизнь. Сначала находясь на горизонте, как приятный и изящный собеседник, незлобивый и просвещеннейший. А потом, во время войны и нашествия, – вдруг и сильно придвинулся.

Было тогда чувство большого одиночества. Полупустой Париж, владычество иноплеменных, нас же оставалась небольшая кучка – тех, кого никакие режимы не переделают уже.

Встречи с ним светло вспоминаются в те годы. Он приходил к нам, мы обедали, потом вслух читали: я ли ему свое, он ли мне главы из «Достоевского».

Мы жили, несмотря ни на что, как нам нравилось. В любой миг могла взвыть сирена – бомбардировка прервала бы чтение. Но пока тихо и не поздно еще возвращаться домой, он слушал тринадцатую песнь «Ада» или отрывок из романа, я о женитьбе Достоевского или о князе Мышкине.

Он жил один, вечный странник, но не совсем одинокий: вместо семьи друзья. Может быть даже, в них семья для него и заключалась, не по крови, а по душевному расположению. Он любил дружбу и в друзьях плавал.

Как человек одаренный, был на себе сосредоточен, был очень личный, но дружбу принимал близко. Без нее трудно ему было бы жить. А жизнь он любил.

Родом с юга России, нес в себе кровь исконно русскую, но и греческую со стороны матери. Вышел русским и средиземноморским. («А я больше всего на свете люблю море, Средиземное море Одиссея и Навзикаи».) Сколько мы с ним мечтали о странствиях! По любимой Италии, по Испании, где ему удалось побывать, по Греции.

Но время выходило не для путешествий. В бедствиях войны Константин Васильевич потерял дорогих и близких ему – мать Марию, сына ее Юру Скобцова. Можно думать, что в потерях этих проступило и для него самого нечто смертное. Оправиться он уже не мог. Летом 1943 года тяжело заболел – очень долго лежал у друзей под Парижем.

Был уже автором значительных книг – о Гоголе, Соловьеве, Достоевском (в рукописи). Замышлял целый цикл о символизме – написать удалось только о Блоке, Брюсове и об Андрее Белом.

В это время душевный сдвиг его вполне определился. Это уже не эстет довоенного Петербурга, каким помню его в первые годы эмиграции, а «чтец Константин». Если и не монах, то на пути к тому. В церкви на улице Лурмель читает в стихаре Часы, Шестопсалмие. Преподает в Богословском институте при Сергиевом подворье.

Но недуг развивается и уводит от деятельности. Помню его в санатории Фонтенбло. Сумрак зеленых вековых лесов с папоротниками, сумрак неба и дождь, и он, худенький, слабый. Но рад, что приехал к нему свой.

– Правда, у меня лучше вид?

Вид у него всегда несколько детский, и вопрос простодушен, и сам он нехитр, и, разумеется, скажешь ему:

лучше, лучше. С тем от него и уйдешь. С тем он уехал однажды и сам в дальний пиренейский край, столь целебный для туберкулезных.

Зима прошла хорошо. Весной он вернулся, жил под Парижем, считая, что уж оправился. Но к осени стало хуже. Пришлось снова ехать в Камбо.

Огромная книга «Достоевский» – единственное в литературе нашей произведение о жизни, писании Достоевского по глубине подхода и полноте – вышла в 1947 году, за год до кончины Константина Васильевича. «Блока» своего, тоже монументального, он уже не увидел. И почти через семь лет выходит «Андрей Белый», отмеченный теми же достоинствами, что и прежние его книги: тонкостью понимания, глубокой серьезностью, простотой и изяществом стиля, особенной авторской скромностью, во всем сквозящей (слово всегда выдает, писатель не может спрятаться в детище своем – так или иначе выступит). Выступает в книге этой и сам герой ее, Андрей Белый, Борис Николаевич Бугаев, одареннейший, несчастный и в конце полубезумный (если не сказать больше) спутник юности писателей моего поколения. Мочульскому, в последнем счете, вряд ли он может быть близок, сторона лжепророческая его (он сам ее чувствовал) слишком далека от истинного христианского миросозерцания Мочульского, все же от молодых его, эстетских петербургских лет сохранился оттенок преувеличенной оценки символизма и писателей-символистов. Во всяком же случае, книга дает яркий облик Андрея Белого, основана на огромном материале, написана не извне, а изнутри. Понимал Бугаева Мочульский целиком, насквозь видел.

В старых письмах всегда есть образ прошлого, неповторимого.

Что же сказать о писании близкого человека, одиноко вдали угасавшего?

Правда, друзья не оставили его. К нему ездили, при нем жили, и какую радость это ему доставляло! «Так мне больно без Р…» – она побыла у него сколько могла и уехала. «Но нужно уметь всем пожертвовать. И от этого увеличивается любовь».

Он, конечно, переживал свою Гефсиманию: с приливами страшной тоски, потом просветлением и примирением – опять богооставленностью и унынием. «Бывают дни скорбные, с мутной и горячей головой, когда с утра до вечера лежишь с закрытыми глазами, а бывают и благодатные часы, когда чувствуешь близость Господа и становится так радостно».

Что испытал, что пережил он, этого до конца-то мы не узнаем. Но образ отхода ясен: умирал на руках двоих близких ему, в духе того, что говорится на ектении: «христианские кончины…»

Да иначе и не могло быть. Таким был, к такому шел.

- Поистине, как голубь, чист и цел

- Он духом был; хоть мудрости змеиной

- Не презирал, понять ее умел,

- Но веял в нем дух чисто голубиный.

Тютчев сказал это сто лет назад, о Жуковском. Но все осталось, применилось только по-иному. Суть же все та:

- Лишь сердцем чистые, – те узрят Бога.

Борис Зайцев

Глава 1

Детство и отрочество

Борис Николаевич Бугаев родился в Москве 14 октября 1880 года; Александр Блок, с которым так сложно и таинственно была соединена его судьба, моложе всего на месяц. Отец его – знаменитый математик, профессор Московского университета Николай Васильевич Бугаев.

Сын военного доктора, он упорным трудом пробил себе дорогу: ушел из дому, чтобы учиться в Москве математике, голодал, бегал по урокам, занимался ночи напролет и добился высоких ученых степеней. Ему принадлежит оригинальная теория «эволюционной монадологии», которую очень ценил французский математик Пуанкаре. Он был необыкновенно безобразен, умен и чудачлив. Сын описывает его: «Большеголовый, очкастый, с упавшею прядью на лоб, он припадал на правый бок как-то косо опущенным плечиком».

Самобытная и сильная личность отца имела огромное влияние на сына. «Я уже „чудак“, следуя по стопам отца, – пишет Белый, – у него я учился юмору и будущим своим „декадентским“ гротескам; самые странности отца воспринимались по прямому проводу. „Чудак“, то есть поступай не как все: так и надо поступать: но у отца каламбур и странности были „искусством для искусства“; у меня они стали тенденцией: нарушать бытовой канон».

Мать Белого – Александра Дмитриевна – красавица и светская дама. Она позировала художнику К. Маковскому для фигуры «молодой» в «Боярской свадьбе».

Между отцом и матерью шла постоянная борьба, то скрытая, то явная. Мать была несчастлива в семейной жизни, страдала истерией и «болезнью чувствительных нервов». Мальчик рано почувствовал «рубеж» между родителями: они боролись за него и терзали его. Он вспоминает: «Любовь матери ко мне была сильна, ревнива, жестока: она владела мной, своим „Котенком“, своим зверенышем… Весь источник кошмаров – драма жизни; всякое равновесие надломилось во мне; еще бы: ломали и отец и мать; главное, я уже инстинктивно видел: они надломлены сами».

Первая вспышка сознания ребенка осветила неблагополучие мира; семейная драма стала для него источником трагического мироощущения. Он родился под знаком гибели старого мира. «Так апокалипсической мистикой конца я был переполнен до всякого Апокалипсиса… Тема конца имманентна моему развитию; она навеяна темой другого конца: конца одной из профессорских квартир, типичной все же, ибо в ней – конец быта, конец века».

Белый утверждает, что уже пятиклассником он знал: «жизнь славной квартиры провалится: провалится и искусство, прославляемое этой квартирой; с Мачтетом и Потапенкой, с Клевером и Константином Маковским, с академиком Беклемишевым и с Надсоном вместо Пушкина».

На детское сознание действительность обрушилась кошмаром; на всю жизнь осталось потрясение и испуг. Словесное творчество Белого – попытка заклясть хаос в себе и вокруг себя; спастись от гибели, найти твердую почву, разобраться в путанице бреда. В основе его писаний – изумление и ужас перед жизнью.

На третьем году мальчик заболевает корью, потом скарлатиной; к этому времени он приурочивает рождение своего сознания. Проблески воспоминаний сквозь бред и жар болезни составляют тему его позднейшей повести «Котик Летаев».

Сначала мир ребенка замкнут тесным квадратом детской, потом он расширяется до границ квартиры, за которой лежат «неизвестные, может быть ужасные пространства». Мелькают лица отца, матери, няни, кусок стены, солнечные зайчики. Проплывает фигура бонны-немки Раисы Ивановны, которая читает ему стихи Уланда, Гёте, Эйхендорфа. Из гостиной доносится музыка. Мать играет Бетховена и Шопена. «Мир звуков был совершенно адекватен мне; и я – ему. В этом звучащем пространстве я был и Бог и жрец»…

Религиозное воспитание мальчика было поверхностно: ему внушали, что никаких чертей, колдуний и прочей нечисти нет, да и не может быть, что «Бог, так сказать, есть источник эволюционного совершенства». Либеральная профессорская среда 1880-х годов питалась Дарвином и Спенсером. Все же ребенку читали Евангелие, и он признается, что «образы Нового Завета переполнили его существо».

«Период от 5 до 8 лет, – пишет Белый, – едва ли не самый мрачный: все, мною подмеченное, как неладное, невероятно углубляется мной». Мать начинает обучать его грамоте и музыке: он боится ее огорчить своим непониманием и от страха тупеет. Она раздражается, кричит на него, плачет. Уроки превращаются в пытку для обоих. Наконец, в 1889 году появляется «избавительница» – гувернантка Белла Радек. Она поняла характер мальчика и старалась отучить его от притворства и кривляния. «Я вас не понимаю, – говаривала она, – для чего вы ломаетесь? Вы делаете все, чтобы о вас подумали с самой худшей стороны. Зачем это ломанье „под дурачка“? Вы – совсем другой!»

Но мальчик не мог не «ломаться». Это была его самозащита, его «водолазный колокол», без которого он бы утонул в море враждебной ему действительности. А потом «колокол» стал привычкой. Психологические конфликты и противоречия вошли в его натуру, породили двойственность, «двуликость». Начинается чтение Купера, Майн Рида, Жюля Верна, игра в индейцев, в солдатиков; игра продолжается десятилетие и становится второй жизнью. Она усиливает раздвоение его сознания.

Летом семья Бугаевых жила в Демьянове, владелец которого, Владимир Иванович Танеев, сдавал дачи. Это поместье было расположено в трех верстах от Клина при шоссе, ведущем в Шахматово. Всего семнадцать верст отделяло имение Бекетовых от Демьянова: будущие друзья – Блок и Белый – в детстве проводили лето почти рядом. Неподалеку, около Крюкова, в Дедове, жил Сергей Михайлович Соловьев – троюродный брат Блока и друг юности Белого. В семи верстах от Демьянова, в селе Фроловском, живал Чайковский, навещавший брата В.И. Танеева – композитора Сергея Ивановича.

В октябре 1890 года Белый заболел дифтеритом. «Мне помнится, – пишет он, – не столько болезнь, сколько Гоголь, которого начала мне читать вслух мать во время болезни; Гоголь – первая моя любовь среди русских прозаиков; он, как громом, поразил меня яркостью метафоры, интонацией фразы».

Белый-писатель выходит из Гоголя. В «Серебряном голубе» и в «Петербурге» он усложняет гоголевский гротеск, перерабатывает его стилистические приемы.

В доме профессора Бугаева бывал весь ученый мир Москвы: зоолог Сергей Алексеевич Усов – дарвинист и знаток Шекспира: «огромного роста, массивный, с большою курчавою бородою и огненными глазами»; Николай Ильич Стороженко: «средняя равнодействующая либералов-словесников; безвольный, легковесный, но невинный и добрый»; Алексей Николаевич Веселовский: «глазища пустые и выпученные, голубоватые, водянистые; ну и лбище же, ну волосища же над этим лбищем; ну и бородища же!»; Максим Максимович Ковалевский: «белейший его жилет выкруглен толстым его животом: пиджак – синий; сияет довольством, крахмалом и, черную, выхоленную бородку привздернув, таким добродушнейшим он заливался смехом».

В 90-х годах в доме Бугаевых появляются философы – Грот и Лопатин. Белый зарисовывает их в свой альбом шаржей. Николай Яковлевич Грот, профессор, редактор журнала «Вопросы философии и психологии», «красивый, бойкий, ласковый и какой-то мягко-громкий! Черные, как вороново крыло, вьющиеся волосы, приятная мягкая борода, бледное лицо с правильными чертами, прямым носом; он представлялся каким-то Фигнером, пустившимся в философию». О Льве Михайловиче Лопатине, «Левушке», друге Владимира Соловьева, говорили: «он ангел доброты». И мальчик воображал его ангелом с крылышками. Когда увидел, был поражен: «У него не крылышки, а бородка – козлиная, длинная; страшноватые красные губы, совсем как у мавра; очки золотые; под ними же – овечьи глаза (не то перепуганные, не то пугающие); лобик маленькой головки – маленький, жидко прикрытый зализанными, жидковатыми волосятами; слабые ручки, перетирающие бессильно друг друга».

В сентябре 1891 года Белый поступил в гимназию Л.И. Поливанова; ему кажется, «будто дверь в его жизнь отворилась». Детство его кончено. Лев Иванович Поливанов, гениальный педагог, вдохновенный учитель, знаток русской словесности и автор ряда учебных пособий, открыл Белому мир русской литературы. Ученик навсегда запомнил высокую, сутулую фигуру, худое лицо с гривой волос и подстриженной бородкой, золотые очки, кургузую синюю куртку, вечную папиросу в губах, летящую, порывистую походку. Директор отгадал сложную и одаренную натуру мальчика и часто помогал ему в его постоянных «драмах». В первом классе Белый учился отлично, получал пятерки, был упоен успехом. Со второго – начинается падение. Его терроризирует латинист – К.К. Павликовский. «Нечто от Передонова плюс человек в футляре». Мальчик теряет вкус к учению; дома его бранят, товарищи к нему охладевают. «Удивительное перерождение, – пишет он, – от первого к четвертому классу; от триумфатора к „униженному и оскорбленному“». С четвертого класса Белый начинает учиться у себя, бунтуя против внедрения ложной учебы. С шестого знакомится с Бодлером, Верленом, Уайльдом, Гауптманом, Рёскином… «Ибсен – разрыв бомбы во мне». Вместо посещения гимназии он ходит в читальню Островского, где зачитывается Ибсеном и Достоевским. Наконец обман открывается. Поливанов призывает его к себе. Происходит драматическое объяснение. Мальчик плачет и во всем признается, – директор его прощает.

«Я стал символистом, – вспоминает Белый, – ценой убийства Авеля… Авель во мне – чистота совести».

В 13 лет – первая любовь. На даче под Царицыном он влюбляется в девочку Маню Муромцеву, но, вернувшись в город, скоро ее забывает. Его захватывает сцена: пьесы Островского в Малом театре, Ермолова, Садовский. «Мои странные игры, – пишет он, – сплетающие созерцания, мысли об эстетике Шопенгауэра, стилистические упражнения с просто детской игрой уже возникают с пятого класса гимназии, когда я всецело отдаюсь звукам музыки и месячным лучам».

Летом 1896 года он уезжает с матерью за границу, путешествует по Германии, Франции и Швейцарии. В Париже знакомится с известным профессором Полем Буайе, а на обратном пути встречается с католическим священником Оже, который рассказывает ему о французских декадентах.

В эту эпоху начинаются его литературные опыты: он пишет длиннейшую поэму в подражание Тассо, фантастическую повесть, в которой выступает йог, убивающий взглядом, и лирические отрывки «с большой дозой доморощенного, еще не вычитанного декадентства». Вот одно из первых его стихотворений:

- Кто так дико завывает

- У подгнившего креста?

- Это – волки?

- Нет: то плачет тень моя.

Беспомощное четверостишие, но уже характерное для автора «Пепла» и «Урны». Новые и новые книги, головокружительная смена книжных увлечений. Интеллектуальная жадность юноши ненасытима. В 1922 году в книге «Записки чудака» Белый делает попытку объяснить беспорядочное чтение своего отрочества как единый путь «посвящения». «Я – начитанный отрок, – пишет он, – ведущий дневник, застаю себя в кабинете отца, втихомолку читающим книги; над „Вопросами философии“ я. Перевод Веры Джонстон „Отрывки из Упанишад“. Начинаю читать. Кое-что понимаю я в Бокле; и понял я все в „Бережливости“ Смайльса. Я даже читал Карпентера. В. „Упанишадах“ я жил до рождения… „Упанишады“ наполнили душу, как чашу, теплом… Все сказали бы: Шопенгауэром начертались мои философские вкусы, – о, нет, – устремления более поздних годов начертались Ведантою, Упанишадами; и – Шопенгауэр был зеркалом: в нем отразилась Веданта, так именно, как отразился в Веданте я сам… Чтением Шопенгауэра сжег в себе Боклей и Смайльсов; разрушились правила трезвой морали; так я перешел за черту.

…Вечером, делая вид, что готовлю уроки, порой замечал, что часами сижу, отдаваясь ничто, иль внимая полетам мелодий, звучащим мне издали… Бросил науки; и вот педагоги отметили, что воспитанник Б. стал лентяем; он стал пессимистом, буддистом, – и Фет стал любимым поэтом с этих пор… Я, измученный жизнью, которой учили меня, – прозревал в пустыне. Пессимизм был неосознанным переходом к богатой, клокочущей жизни, которая вскрылась во мне очень скоро потом… Гимназистом уже проповедую я гимназистам: аскеза – обязанность; путь упражнения (опыты перемещения сознания) – социальное дело; уж я – специалист невесомых поступков. А средство создания нового мира – искусство; и – начинаю пописывать…

Мировой пустыней стоит гимназический мир… Кавардак в голове на четвертом уроке; на пятом – я сплю иль космически мучаюсь, превращаясь в тупое, усталое, бестолковое тело».

В 1896 году в жизни Белого происходит событие, определившее его судьбу как писателя: он знакомится с семьей Михаила Сергеевича Соловьева, брата философа. Соловьевы живут в одном доме с Бугаевыми. Одиннадцатилетний сын их Сережа встречается с шестнадцатилетним Борей Бугаевым. «Сережа, – вспоминает Белый, – в черной бархатной, длинной курточке с белым кружевным отложным воротничком, в длинных чулках: совсем мальчик, пришедший из 17-го столетия; безо всякой надменности поморщивал большой лоб и мотал светло-пепельными кудрями». Он приглашает Борю в гости, и скоро семья Соловьевых становится родной семьей Белого.

Михаил Сергеевич Соловьев был, быть может, не менее замечательным человеком, чем его знаменитый брат. Сосредоточенный, проницательный, скромный, он вдохновлял и поддерживал философа в его исследованиях. С ним он переводил Платона, а после смерти Владимира Сергеевича работал над полным изданием его сочинений. У Михаила Сергеевича была ясная классическая душа и глубокое эстетическое чувство. Он проникал в мир поэзии Пушкина, Тютчева, Фета; любил Шекспира; при всей своей благородной консервативности, был способен на дерзновение: декадентство и символизм не пугали его. Он один из первых признал Брюсова поэтом и оценил книгу Мережковского «Толстой и Достоевский»; покровительствовал Белому.

По внешности Михаил Сергеевич был полной противоположностью своего высокого, темноволосого брата. Белокурый, с голубыми глазами, кудрявой бородкой и бледным, усталым лицом, он был молчалив и лишь изредка загорался вдохновением. С благодарной любовью вспоминает о нем Белый: «Было что-то великолепное в тихом сидении скромно курящего М.С. Соловьева за чайным столом в итальянской накидке и в желтом теплом жилете под пиджаком. И разговор, к которому он лишь прислушивался, приобретал особенный, непередаваемый отпечаток, становясь тихим порой; не чайный стол – заседание Флорентийской академии… В некрасивой этой фигуре была огромная красота; поражали: худоба, слабость, хилость маленького и зябкого тела с непропорционально большой головой, кажущейся еще больше от вьющейся шапки волос белокурых».

Жена Михаила Сергеевича, Ольга Михайловна, художница и переводчица, жила в искусстве, религии и мистике; ее неугомонная, беспокойная душа всегда искала нового. Она любила английских прерафаэлитов, французских символистов, Уайльда, Рёскина, Метерлинка, выписывала «Jugend» и «Studio», позднее «Мир искусства». Белый обязан ей любовью к Врубелю и к импрессионистам. «Ольга Михайловна, – пишет он, – в длинном черном капотике, напоминающем рясу послушника, отчего казалась худей, суше, миниатюрнее; поразила прическа – настоящая башенка черных волос, поставленная перпендикулярно к темени и перетянутая черной лентой, завязанной бантом».

С Сережей Соловьевым, будущим поэтом, филологом и критиком, завершившим свой духовный путь принятием священства, Белого связывала страстная дружба. Незадолго до своей смерти он писал: «Считаю значение Сережи в моей интимной, а также общественной жизни незаменимым, огромным».

В поэме «Первое свидание», в прелестных стихах Белый изобразил семейство Соловьевых.

Зимой, озябший, он стучится в знакомую дверь.

- Михал Сергеич Соловьев,

- Дверь отворивши мне без слов,

- Худой и бледный, кроя пледом

- Давно простуженную грудь,

- Лучистым золотистым следом

- Свечи указывал мне путь,

- Качаясь мерною походкой,

- ЗолотохоVхлой головой,

- ЗолотохоVхлою бородкой, —

- Прищурый, слабый, но живой…

Вот – Ольга Михайловна Соловьева:

- О.М. жена его, – мой друг,

- Художница – …

- Молилась на Четьи-Минеи,

- Переводила де Виньи,

- Ее пленяли Пиренеи,

- Кармен, Барбье Д’Оревильи.

- Все переписывалась с «Алей»[1],

- Которой сын писал стихи,

- Которого по воле рока

- Послал мне жизни бурелом;

- Так имя Александра Блока

- Произносилось за столом.

Вот – Сережа Соловьев:

- Сережа Соловьев – ребенок,

- Живой, смышленый ангеленок.

- ………………………………………………

- Трех лет ему открылся Логос,

- Шести – Григорий Богослов,

- Семи – словарь французских слов;

- Перелагать свои святыни

- Уже с четырнадцати лет

- Умея в звучные латыни,

- Он – вот – провидец и поэт,

- Ключарь небес, матерый мистик,

- Голубоглазый гимназистик.

В доме Соловьевых собирались близкие друзья: Владимир Сергеевич Соловьев приходил поиграть с братом в шахматы и погромыхивал своим странным смехом; философ Сергей Николаевич Трубецкой, неуклюжий, высокий, тощий, с маленькими, беспокойными глазками и очаровательной детской улыбкой, поражал своей нервностью и порывистостью; бывали историк Ключевский, сестра Соловьевых, поэтесса Поликсена Сергеевна (Allegro); позднее – Брюсов, Мережковский, З. Гиппиус.

В седьмом и восьмом классе гимназии Белый весь захвачен литературой и музыкой. Он пишет стихи и ходит на концерты; его любимцы: Григ, Вагнер, Римский-Корсаков. В гимназии он держит товарищей в страхе: его «бронированный кулак» – символизм; он потрясает им среди растерянных гимназистов. В коридоре соловьевской квартиры Сережа и Боря ставят спектакли: сцены из «Макбета», «Мессинской невесты» и «Бориса Годунова». Михаил Сергеевич режиссирует.

В 1899 году он кончает гимназию и под влиянием отца поступает на естественный факультет.

С 1899 по 1906 год Белый проводит летние месяцы в имении Серебряный Колодезь Тульской губернии. В книге «Записки чудака» (1922) он приписывает этому месту огромное влияние на свою судьбу. Старый дом с девятью окнами, окруженный тополями, стоял на холме; под холмом протекала речка; темная липовая аллея шла от дома вбок; сад кончался канавою; за ней начинался склон, на противоположной стороне которого высились дикие скалы. Дальше расстилались поля золотой ржи.

«Стоя посередине плато, – пишет Белый, – я не видел оврагов; как взор, по равнинам текли мои мысли в разбегах истории; стлались они подо мной. Все „Симфонии“ возникали отсюда – из этого места: в лазури небес, в шумном золоте ржи (и впоследствии написался и „Пепел“ отсюда)… Когда Серебряный Колодезь был продан, изменился от этого стиль моих книг; архитектоника фразы тяжелого „Голубя“ (роман „Серебряный голубь“) заменила летучие арабески „Симфонии“… Здесь некогда перечитывал я Шопенгауэра… Возникли здесь именно все источники знаний; продумывал я здесь „Символизм“; приходил Заратустра ко мне: посвящать в свои тайны».

Белый 1922 года, прошедший антропософскую школу в Дорнахе, истолковывает свое прошлое как путь к «тайному знанию»: ему кажется, что еще в юности, на равнинах Серебряного Колодезя, он слышал таинственный голос, звавший его к высокой цели. «Переживания летних закатов во мне вызывали: чин службы; справлял литургию в полях, и от них-то пошли темы более поздних „Симфоний“… В эти годы внимательно я изучил все оттенки закатов… До 1900 года светили одни: после вспыхнули новые:

- Восходы зари невосшедшего солнца.

- …Этот голос во мне поднимался в полях».

Освобожденный от позднейших антропософских комментариев, этот смутный мистический опыт ранней юности поражает своим сходством с переживаниями Блока тех же годов. Как и Белый, юноша Блок на равнинах Шахматова вглядывался в те же закаты, слышал тот же тайный зов и ждал Ее явления:

- И жду Тебя, тоскуя и любя…

Раздвоение – трагическая судьба Белого. В университетские годы раздвоение раскрывается в несоединимости двух миров, в которых он живет: мира искусства и мира науки. «Первый месяц по окончании гимназии, – пишет он, – не месяц отдыха, а месяц труда, сомнений от роста „ножниц“ и ощущения, что „ножницы“ не смыкаемы. С одной стороны – работа над драмами, „симфониями“, „мистериями“, с другой – гистология, сравнительная анатомия, ботаника, химия. Нужно соединить несоединимое, найти примирение противоречий, создать теорию двуединства». Белый хочет обосновать эстетику как точную экспериментальную науку, и даже придумывает для себя термины вроде «эстетико-натуралист» или «натуро-эстет». Эти построения не встречают никакого сочувствия в кругу Соловьевых, а профессора естественного факультета отмечают охлаждение студента Бугаева к лабораторным занятиям. Действительно, ему трудно сосредоточиться на гистологии и анатомии, так как в это время он «усиленно самоопределяется как начинающий писатель» и разрабатывает план мистерии «Пришедший».

Первый набросок восходит к весне 1898 года. Он был переработан в 1903 году и появился в «Северных цветах». О происхождении этой мистерии Белый рассказывает в «Записках чудака».

В гимназические годы церковные службы воспринимались им как театральное зрелище: дьякон с дьячком казались какими-то жрецами, и стояние в церкви его тяготило. Он всегда думал, что где-то есть иное служение, с которым он связан. И вот раз на Страстной неделе ему было послано видение. «Как будто церковь оборвалась одною стеною в ничто: я увидел конец (я не знаю, чего – моей жизни иль мира?), но будто дорога истории упиралась в два купола – Храма; и толпы народа стекались туда. Увиденный Храм я назвал про себя „Храмом славы“, и мне показалось, что этому Храму угрожает Антихрист. Я выбежал, как безумный, из церкви… Вечером, в своей маленькой комнатке набросал я план драмы-мистерии, и его озаглавил „Пришедший“; и скоро потом набросал я весь первый отрывок (несовершенный до крайности); драмы я не окончил».

После мистерии были написаны две весьма дикие драмы, которые читались только Сереже, потом начата поэма в прозе в форме «Симфонии» и уничтожена; наконец, стихи.

Но и естествознание «остро врезается» в сознание Белого; он много читает, желая овладеть фактами точных наук. В ноябре 1899 года на физическом семинарии он выступает с рефератом «О задачах и методах физики»; посещает лекции Мензбира, Тихомирова, Зографа, Сабанеева. С наукой ему не везет: придирчивость одного профессора отталкивает его от занятий микробиологией; в лаборатории другого для него не находится места. Ему навязывают «глупое» зачетное сочинение «Об оврагах». Так срывается двуединство науки и искусства. Химия и анатомия побеждены – философией Ницше.

«С осени 1899 года, – пишет Белый, – я живу Ницше; он есть мой отдых, мои интимные минуты, когда я, отстранив учебники и отстранив философию, всецело отдаюсь его фразе, его стилю, его слогу». Новый XX век начался для Белого под знаком Ницше.

Оглядываясь на последние годы уходящего столетия, поэт характеризует их меняющимся колоритом атмосферы. «С 1896 года, – пишет он, – видел я изменение колорита будней: из серого декабрьского колорита явил он мне явно февральскую синеву… Это было мной пережито на перегибе к 1897 году; предвесеннее чувство тревоги, включающее и радость, и боязнь наводнения, меня охватило… Переход же к 1899 году был переходом от февральских сумерек к мартовской схватке весны и зимы. 1899–1900 годы видятся мартом весны моей. С 1901 года уже я вступаю в мой май…»

Эти поэтические метафоры раскрываются полнее в книге «Воспоминания о Блоке».

Белый утверждает, что на грани двух столетий психическая атмосфера резко изменилась. До 1898 года дул северный ветер и небо было серое. Стихи Бальмонта «Под северным небом» отражают эту эпоху. Царил Чехов, «поэт безвременья»; томились и скучали Нина Заречная (в «Чайке») и «Дядя Ваня». «Привидения» Ибсена говорили о безысходности рока, «Слепые» Метерлинка бродили среди глухой ночи. На выставках преобладали пейзажи осенних сумерек с серыми тучами над лесом и «бледные девы с кувшинками за ушами». В «Вопросах философии и психологии» Гиляров писал о «предсмертных мыслях во Франции»; С.А. Андреевский в своих «Литературных очерках» утверждал, что «все формы поэтического творчества окончательно омертвели, что для поэзии „цикл времен завершен“, она – кончена». Надвигалось ничто, разверзалась бездна (стихи Н. Минского). Пессимизм Шопенгауэра и нирвана буддизма владели душами. «Первая моя проповедь, – вспоминает Белый, – проповедь буддизма среди арсеньевских гимназисток, которые с уважением мне внимали; товарищи пожимали плечами, сердясь на мой успех средь барышень».

Зачитывались стихами Фета; в его русском пейзаже отгадывали вещую мудрость Индии и тянулись к «цельности забвения». Расцветали ядовитые цветы Бодлера, и «чайки носились с печальными криками над равниной, покрытой тоской» (Бальмонт). Так в изысканном бессилии, эстетически любуясь своим бессилием, умирал XIX век.

С 1898 года подул новый ветер. «Безбрежное ринулось в берега старой жизни, – пишет Белый, – это вторжение вечного ощутили мы землетрясением жизни». Атмосфера очистилась; заря символизма поднималась из предрассветной мглы декадентства. Бальмонт выходит из оцепенения «Тишины» и, опьяненный солнцем, славит «Горящие здания». Фридрих Ницше, ниспровергатель кумиров, стоит в дверях нового века. Молодое поколение захвачено его огромной книгой «Происхождение трагедий»; недавние тоскливые декаденты превращаются в ницшеанцев, анархистов, революционеров духа. Рубеж 1900 года – «разрыв времени», «перелом сознания», вступление в новую, «трагическую» эпоху.

К концу 1900 года Белый закончил свое первое литературное произведение: «Северную симфонию» (Первую Героическую). О происхождении ее он рассказывает в книге «Начало века»: «…Я задумывал космическую эпопею, дичайшими фразами перестраняя текст: изо всех сил; окончив этот шедевр, я увидел, что не дорос до мировой поэмы; и тогда я начал смыкать сюжет… до субъективных импровизаций и просто сказочки; ее питали мелодии Грига и собственные импровизации на рояле; сильно действовал романс „Королевна“ Грига; лесные чащи были навеяны балладою Грига, легшей в основу второй и третьей части „Симфоний“. Из этих юношеских упражнений возникла „Северная симфония“ к концу 1900 года».

О несовершенстве этого «юношеского упражнения» не стоит распространяться; беспомощность построения, декадентская манерность стиля, сумбурность содержания бросаются в глаза. Но, перечитывая «Северную симфонию» теперь, почти через полвека со времени написания, нельзя не почувствовать ее старомодную прелесть.

Сценарий «сказки» строится из книжных впечатлений: тут и северные богатыри в духе раннего Ибсена, и королевна на башне, простирающая тонкие руки к солнцу, совсем как у Метерлинка, и чертовщина немецких баллад, и средневековые рыцари, разыскивающие далеких принцесс, и встающие из гробниц старые короли, и великаны, и колдуны, и черные лебеди. В такой романтической атмосфере разыгрывается роман между королевной «с синими глазами и печальной улыбкой» и рыцарем, «жаждущим заоблачных сновидений». Королевна живет на башне и на фоне огненного неба кажется белой лилией на красном атласе. А кругом башни – леса, полные нечисти и нежити. Там бродят старые гномы, горбуны, великаны, кентавры; там козлобородые рыцари пляшут дьявольский «козловак». Дворецкий – колдун соблазняет рыцаря в «козлование», и он готовит в своем замке сатанинский пир. Но королевна молится за далекого друга и спасает его от гибели. Она говорит ему: «Не здесь мое царство. Будет время, и ты увидишь его… Есть у меня и пурпур: это пурпур утренней зари, что загорится скоро над миром. Будут дни, и ты увидишь меня в этом пурпуре».

И вот наступает срок; королевна спускается с башни; с распятием в руках она идет изгонять тьму. Рыцарь кается и умирает. За королевной прилетает белая птица; трон ее загорается белым светом, и она исчезает. На этом поэма кончается: четвертая часть, написанная в другом стиле, служит эпилогом. Сказка написана «музыкальными фразами» с повторяющимися лейтмотивами; главная тема – борьба света с тьмой, светлой вечности с темным временем.

Мотив Вечности и света воплощен в королевне: ее цвета – белизна и пурпур; она – восходящая над мраком. Лейтмотив зари подчеркнут стихами, внезапно вливающимися в прозу:

«Ты смеешься, вся беспечность, вся как Вечность, золотая, над старинным нашим миром».

«Не смущайся нашим пиром запоздалым: разгорайся над лесочком, огонечком ярко-алым».

Заревая атмосфера, в которой жил Белый на рубеже нового века, осветила и его первое произведение. Его королевна так же пронизана лазурью неба и пурпуром зари, как и Прекрасная Дама Блока. В конце поэмы старый северный король поет гимн заре:

- Пропадает звездный свет. Легче грусть.

- О, рассвет!

- Пусть сверкает утро дней

- Бездной огней перламутра!

- О, рассвет! Тает мгла!

В романтической сказке Белого – прелесть легкой фантазии, юношеского увлечения, утренней свежести. Но «словесность» ее – расплывчата и невыразительна. Автор исходит из музыкальных впечатлений (романсы и баллады Грига) и почти наугад подбирает слова, стремясь прежде всего передать звучание. Он пишет «музыкальными фразами», напевными, но с коротким дыханием. Это – не широкая гармония симфонии, а чувствительная мелодия романса. Четвертая часть, только внешне связанная с историей о королевне и рыцаре, посвящена описанию царства блаженных, куда после смерти попадают герои «Симфонии».

С нежным юмором изображает автор своих «святых чудаков». Царство блаженных – синие озера, отмели, островки, заросли камышей; там в шалашах сидят отшельники и закидывают в воду длинные удочки; Адам и Ева гуляют по колено в воде вдоль отмелей. Старичок – святой ходит по берегу, колотя в небесную колотушку; среди камышей сидит блаженный простачок Ава с веселым морщинистым лицом и ловит на удочку водяную благодать. А кругом растут белоснежные цветы забвения, лотосы, касатики; летают красные фламинго; в белом тумане проходят белые мужчины и женщины в венках из белых роз. На вечерней заре сам Господь Бог, весь окутанный туманом, шествует вдоль зарослей синих касатиков.

Бывшая королевна, теперь святая, сидит на островке и смотрит вдаль; к острову подплывает утопленник; королевна узнает своего верного рыцаря, «утонувшего в бездне безвременья»; она ведет его в свое камышовое жилище, и они живут «в сонной сказке». Вокруг них ликуют блаженные.

«Веселились. Не танцевали, а взлётывали в изящных, междупланетных аккордах».

Этот причудливый сплав библейского рая с языческой Летой увенчивается – довольно неожиданно – наступлением Царства Духа.

- Наставница этих мест говорит:

- Настанет день нашего вознесения:

- И меркнет счастье сумерек пред новым, третьим счастьем

- Духа Утешителя.

- Старик, живущий на озере, пробуждается на заре, всходит

- на косматый утес и ударяет в серебряный колокол.

- Это был знак того, что с востока уже блеснула звезда

- Утренницы.

- Денница.

- Ударил серебряный колокол.

Поэма Белого – рождение символизма. Новое чувство жизни, новое «настроение». Иначе светят зори, по-другому пахнет воздух.

«Северная симфония» пролежала в рукописи три года. Она вышла в свет в издании «Скорпион» во второй половине 1903 года, через год после появления «Второй симфонии».

Глава 2

1900–1903 uоды

Весной 1900 года в семье Михаила Сергеевича Соловьева Белый познакомился с философом Владимиром Соловьевым; у них был «значительный разговор», и они условились встретиться после лета. Но в июле Вл. Соловьев скончался. В доме Михаила Сергеевича был настоящий культ покойного философа. «1901 год, – пишет Белый, – для меня и Сережи прошел под знаком соловьевской поэзии». Певец Вечной Женственности сыграл огромную роль в его жизни: «мистическая заря» начала нового века навсегда связалась для него с именем Соловьева. «Заря столетия, – продолжает Белый, – была для меня цветением надежд, годом совершеннолетия, личных удач, окрепшего здоровья, первой любви, новых знакомств, определивших будущее, годом написания „Симфонии“ и рождения к жизни „Андрея Белого“». На крыше университетской лаборатории, в перерывах между занятиями, собираются студенты: Борис Бугаев, В.В. Владимиров, А.П. Печковский. Все они увлечены новым искусством, поэзией, мистикой. Ведутся бурные споры, вырабатывается особый язык – странных метафор, афоризмов, условных словечек. С крыши лаборатории друзья спускаются вниз – гулять по Москве, в окрестностях Новодевичьего монастыря, пугая прохожих стремительным галопом кентавров в духе «Северной симфонии». Об этом «театре для себя» молодых символистов упоминает в своем дневнике Брюсов. «Бугаев заходил ко мне несколько раз, – записывает он в 1903 году. – Мы много говорили. Конечно, о Христе, Христовом чувстве… Потом о кентаврах, силенах, об их быте. Рассказывал, как ходил искать кентавров за Девичий монастырь, по ту сторону Москвы-реки. Как единорог ходил по его комнате. Потом А. Белый разослал знакомым карточки (визитные) будто бы от единорогов, силенов, etc. Сам Белый смутился и стал уверять, что это „шутка“. Но прежде для него это было не шуткой, а желанием создать атмосферу – делать все так, как если бы единороги существовали».

По вечерам студенты встречаются в квартире Владимирова, где стихи и дебаты чередуются с музыкой и драматическими импровизациями. Так зарождается будущий кружок «Аргонавтов» – очаг московского символизма. В.В. Владимиров, фантазер и весельчак, изменил естественным наукам ради искусства и впоследствии посвятил себя живописи; А.С. Петровский, «маленький, болезненного вида студент-химик», был настроен революционно: проповедовал, что старый мир должен сгореть дотла и что только тогда взойдет заря новой эры. А.П. Печковский, с большими голубыми глазами, застенчивый из-за глуховатости, зачитывался стихами Вл. Соловьева. Постепенно в кружок вступали новые люди: А.С. Челищев, студент-математик и музыкант-композитор; С.Л. Иванов, ученый чудак, каламбурист, «подхватывающий дичь и раздувающий ее до балаганного грохота». Но самой живописной фигурой в кружке был студент-юрист Лев Львович Кобылинский; М. Цветаева в своих воспоминаниях называет его «гениальным человеком»; Белый говорит о нем как об изумительном импровизаторе и миме. Из него мог бы выйти большой актер, незаурядный оратор, талантливый поэт – и не вышло ничего. Кобылинский был воплощенный хаос; он сгорал идейными страстями; список его метаморфоз весьма внушителен: образованный экономист и марксист, он увлекается Бодлером, становится поэтом-бодлеристом. Принимает псевдоним Эллис, преклоняется перед «великим магом» Брюсовым и самоотверженно работает в «Весах». Потом начинается культ Данте; далее следуют: анархизм в духе Бакунина, пессимизм, оккультизм, штейнерианство и, наконец, переход в католичество. Этот идейный Протей признает только крайности. «Третьего нет, – кричит он, – или бомба, или власяница, или анархизм, или католицизм!»

У Кобылинского – белое, как гипсовая маска, лицо, иссиня-черная бородка, зеленые фосфорические глаза и расслабленные красные губы. В жизни вокруг него вздымаются вихри недоразумений, скандалов, путаницы. Живет он в меблированных комнатах «Дон» с синей трактирной вывеской на Смоленском рынке; в «келье его царит мрак»; шторы никогда не поднимаются, только перед бюстом Данте постоянно горят две свечи. Обедает он в ресторанчике для лавочников, под грохот машины с бубнами, и вечно страдает желудком. Живет ночью, днем спит. Пишет мистически-эротические стихи и переводит Бодлера. Мечтает о новой инквизиции «ордена безумцев», на костре которой сгорит вселенная. Эллис-поэт и критик – давно забыт; но в свое время он был носителем «духа эпохи», одним из создателей декадентского стиля жизни. Кружок Владимирова – вольное объединение жизнерадостной молодежи. Преобладает «забава», commedia del’arte, не умолкает смех. Романсы Глинки в исполнении Владимирова чередуются с импровизациями Челищева, пародиями Иванова, буффонадой Эллиса. В такой атмосфере создается «Вторая симфония» Белого – остроумная сатира на московских мистиков.

В памяти автора первая часть ее связана с весной, с таяньем снега на Страстной неделе, с ранней Пасхой, с прогулками по Арбату. В это время Боря Бугаев и Сережа Соловьев переживали первую любовь. Один был влюблен в «светскую львицу», другой – в арсеньевскую гимназистку. «Мы круто писали зигзаги в кривых переулках; картина весны, улиц и пешеходов вдруг вырвалась первою частью „Симфонии“, как дневник». Наброски были прочитаны за чайным столом у Соловьевых. Михаил Сергеевич одобрил; Белый начинает думать о сюжете, но тут наступают экзамены – и поэма откладывается. Через двадцать лет поэт возвращается памятью к весне 1901 года – самой счастливой в его жизни. В поэме «Три свидания» оживает его юность.

- О, незабвенные прогулки,

- О, незабвенные мечты,

- Москвы кривые переулки…

- Промчалось все; где, юность, ты!

- ………………………………………..

- Высокий, бледный и сутулый,

- Где ты, Сережа, милый брат;

- Глаза – пророческие гулы,

- Глаза, вперенные в закат;

- Выходишь в Вечность: на Арбат.

- Бывало: бродишь ты без речи;

- И мне ясней слышна, видна:

- Арбата юная весна.

- Твоя сутулая спина,

- Твои приподнятые плечи,

- Бульваров первая трава…

Романтическая весна заканчивается прозой экзаменов. Наконец физика сдана. Белый один в Москве, в пустой квартире. Он выносит стол к балкону, выходящему на Арбат. В канун Троицына дня и в самый Троицын день пишет вторую часть «Симфонии». Выговаривает строчки вслух и записывает, – так всю ночь под негаснущей зарей. В Духов день приезжает из Дедова Сережа. Белый читает ему поэму; того поражает описание Новодевичьего монастыря, и друзья отправляются туда – сравнивать изображение с подлинником. Золотой свет Духова дня догорает там на крестах кладбища; среди кустов сирени бродят монашки; доносятся звуки фисгармонии; красная лампадка мерцает на могиле Владимира Соловьева, – совсем как в «Симфонии»! Вся Москва кажется друзьям озаренной светом поэмы. Жизнь и поэзия сливаются. На другой день они едут в Дедово, и Белый читает Соловьевым две части «Симфонии». «Михаил Сергеевич, – пишет он, – мне сказал: „Боря, это должно выйти в свет: вы – теперешняя литература. И это напечатано будет“». Но из уважения к отцу-профессору Белый не решался выступить в печати под своим именем. Стали придумывать псевдонимы. Молодой автор предложил: «Борис Буревой». Михаил Сергеевич рассмеялся. «Когда потом псевдоним откроется, – сказал он, то будут каламбурить: „Буревой – Бори вой!“» И придумал: Андрей Белый.

«Так третьекурсник-естественник, – заключает автор, – стал писателем, не желая им быть».

В Дедове проходят четыре «незабвеннейших дня». Одну ночь Белый с Сережей проводят в лодке посередине пруда, читая Апокалипсис при свете заплывающей свечи. На рассвете приходит Михаил Сергеевич, и они втроем идут смотреть на белые колокольчики, пересаженные из усадьбы «Пустынька», где живал В. Соловьев. Мистические белые цветы были для философа ангелами смерти; о них он писал:

- Помыслы смелые

- в сердце больном.

- Ангелы белые

- встали кругом.

Из Дедова Белый вернулся в Москву – на экзамен ботаники.

Третья часть «Симфонии» была написана в деревне Серебряный Колодезь, между первым и пятым числами июня; четвертая дописывалась в июле.

Во вступлении к «Симфонии» автор объясняет, что произведение его имеет три смысла: музыкальный, сатирический и идейно-символический. «Во-первых, это – Симфония, задача которой состоит в выражении ряда настроений, связанных друг с другом основной „настроенностью“ (ладом); отсюда вытекает необходимость разделения ее на части, частей на отрывки и отрывков на стихи (музыкальные фразы)… Второй смысл – сатирический; здесь осмеиваются некоторые крайности мистицизма… Наконец, идейный смысл, который, являясь преобладающим, не уничтожает ни музыкального, ни сатирического смысла. Совмещение в одном отрывке или стихе всех трех сторон ведет к символизму».

Через 32 года после написания «Симфонии» Белый в книге «Начало века» возвращается к своему первому «символическому» произведению. Большую часть поэмы он сочинял в деревне, летом; не за письменным столом, а верхом на лошади; глаз и мышцы участвовали в работе. «Я вытанцовываю и выкрикиваю свои ритмы в полях, – пишет он, – с размахами рук, нащупывая связи между словами ногой, ухом, глазом, рукой… Влияние телесных движений на архитектонику фразы – Америка, мною открытая в юности. Галопы в полях осадились галопами фраз и динамикой мимо мелькающих образов… Я привык писать на ходу; так пишу и доселе… Форма „Симфонии“ слагалась в особых условиях – в беге, в седле, в пульсе, в поле…»

По поводу второго – сатирического – смысла «Симфонии» автор сообщает, что в начале века он задумал целую серию «симфоний» для изображения «религиозных чудаков», но красок у него хватило только на одну. Когда писалась «Драматическая симфония», тип мистика еще только зарождался. Белый был знаком лишь с соловьевцами и слышал об Анне Шмидт. В его шаржах – больше воображения, чем наблюдения. Однако сатира его оказалась пророческой: вскоре появились не воображаемые, а самые настоящие «религиозные философы» – Лев Тихомиров, Бердяев, Булгаков, Эрн, Флоренский, Свенцицкий; стала известной «Мировая Душа» – А. Шмидт со своими мистическими трактатами. «А. Шмидт, – прибавляет Белый, – бесплатное приложение к моей „Симфонии“. Она превзошла даже мой шарж… Ее учение о Третьем завете – основа пародии, изображенной в „Симфонии“, с тою только разницей, что „Жена, облеченная в солнце“ – у меня красавица, а не старушка весьма неприятного вида».