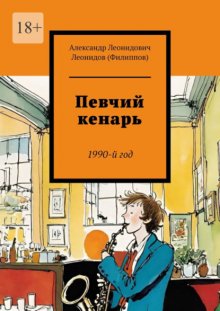

Певчий кенарь. 1990-й год бесплатное чтение

© Александр Леонидович Леонидов (Филиппов), 2024

ISBN 978-5-0062-8854-6

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

От автора: «Певчий кенарь» – первое из моих объёмных произведений, написанное уфимским школьником в 1990-м году, от руки, в «общей» тетрадке с клеенчатой коричневой обложкой. Меня волновала, как я тогда говорил, «проблема маленького человека в большом мире». Об этом и писал, прямо за партой на уроках, к чему даже учителя относились с пониманием, не говоря уж об одноклассниках! Тетрадка моя, гуляя по рукам, в итоге потерялась. Я восстановил произведение по отрывистым черновикам и по памяти, разумеется, не дословно…

I.

Сергей Кенарев слыл человеком никчёмным, тем не выделялся из серого ряда своих предков и родственников. Про таких говорят: никогда и ни в чём не впереди. На выпускном вечере директор школы, нумерованной, как бывает только в самых крупных городах, трёхзначно, вручала аттестаты, и говорила каждому какое-нибудь ласковое напутствие:

– Тебе, Паша, желаю стать настоящим шахматным гроссмейстером!

– Тебе, Миша, продолжить журналистскую практику в самых престижных столичных газетах!

Распоясавшись в ещё модном пока коммунистическом оптимизме, даже прослезившись, директриса пожелала Диме Торфянову отыскать-таки способ провести две параллельные прямые через одну точку и опровергнуть невозможность «вечного двигателя», чем этот обормот донимал её в старших классах со свойственной юности бестактной навязчивостью.

– Гнуть, гнуть, и опровер- ГНУТЬ!

Лёше Искореневу пожелали от лица дирекции «идти дальше в поэзии и стать нобелевским лауреатом по литературе». Словом, каждому, сложившемуся в пароксизмах «перестройки» кривляке, через край, а порой и через силу, «заявлявших себя личностью», нашлось персональное «прекрасное далёко». И только Сергею Кенареву, глупо улыбавшемуся при фотографировании, товарищ директор сказала суховато:

– Желаю, Серёжа, дальнейших успехов…

– Ничего больше этому придурку не пожелаешь! – засмеялся классный во всех смыслах слова остряк Женя Погудин, и эта хохотом разнёсшаяся характеристика стала, в какой-то мере, приговором первой, самой важной, школьной части человеческой жизни и самоопределения.

Если «дальнейшие успехи» будут у Серёжи такие же, как предыдущие, то драму жизни можно уже и закрывать, без опаски пропустить что-то интересное…

Торжественная часть пролетела махом: вчерашние детишки разбрелись «по интересам». Вооружившись заветными и долгожданными аттестатами зрелости, девчонки их класса сбились в парфюмерно-ароматную легкокрылую стайку, убежали укромно «отпраздновать» в обширный и глуховатый, мерцающий лампами «дневного света» полуподвал, который в роли странного «фойе» предварял обильные книжные залежи школьной библиотеки.

Во всей умилительности своей свежести и невинности, девочки-припевочки притащили с собой в этой укромный уголок всего лишь пузатую трёхлитровую банку домашнего компота, ничуть не нарушая «сухого закона», на который в праздничный день даже и администрация учебного заведения готова была посмотреть сквозь пальцы. Но не нашлось и тени испорченности в волнительных тенях-контурах этих вчерашних, да ещё и сегодняшних даже, школьниц…

Невинный план распить компот в тихом месте, всего лишь имитировал хулиганство: ведь компоты пить никто и в актовом зале не запрещал. Но он наткнулся у неопытных в конспирации девчонок на нелепую проблему. Банка есть, и даже стаканы прихватили, но вот чем преодолеть чуть проржавевшую по краям укупорку, умятую на совесть чьим-то из их заботливых родителей?

– А давайте этого придурка позовём! – предложила классическая, фортепьяня́щая красотка-пианистка Галя Книярова, указывая на мелькнувшего в зоне видимости Кенарева. – Он, какой-никакой, но мужчина. Разберётся!

Ничем не обделила её природа, была она рослая, модельная, длинноногая и с умопомрачительно-плавными, покатыми линиями бёдер, жгучая брюнетка. За утончённо-кукольные черты лица и подиумный рост, на который так падки миллионеры всего мира – малолетние негодяи-одноклассники прозвали Книярову «Торшером». Наверное, таким образом защищалось в них мало осознающее себя, но видное со стороны невооружённым глазом ничтожество, закомплексованно-напуганное перспективой целоваться на цыпочках…

– И то дело! – поддержала сказочная для любителей пышных форм Аля Арзубова – Эй ты, приду… Ой! Серёга, Кенарь, иди к нам сюда!

И об Але не одна слезинка упадёт в рюмку мемуарной горечи оболтусов, поминающих былое! Девушка-песня, девушка-мечта, необыкновенно рано, в смысле женственности, развившаяся, но с тонкой талией… Её фамилию всё время путали, звали Арбузовой, даже учителя, вгоняя в краску, потому что человеческий глаз именно так, обманчиво-очевидно, и считывает фамилию «Арзубова». Она стеснялась и краснела, ей в девичьей стыдливости казалось, что это насмешка над завидной формой её грудей, дара природы, который она уже и не знала, куда и как прятать…

– Серый, иди сюда, выручай! – и улыбка жемчужная, щедрая, чтобы на всю жизнь запомнил, какой красавице однажды пригодиться повезло.

Эйфорическая дымка восторга витала в казённом, конторском полуподвале – но только для ценителей, к числу которых валенок-Кенарев отнюдь не относим… Помните ли вы, дорогой читатель, тот неповторимый, тонкий аромат созревающей нежности, преобразующей девочек в девушек, когда в воздух напоён розами и, за компанию, ещё чем-то вкусным, кондитерским? Так вот, чтобы его вспомнить – нужно сперва его забыть. А когда ты весь в нём, по юности лет, то оказываешься «придышавшимся», бездарно-глухим к витающим цветочными флюидами ноткам золотистого озорного счастья…

– Чего вам? – недоверчиво хмурился Кенарев, спускаясь в лакомое благоуханное дамское общество, от коего, кроме ноля внимания и фунта презрения никогда ничего в жизни своей непутёвой не видал. Всегда был он уныло-чужим на этом восхитительном празднике жизни, сотканном из ярких обтягивающих лосин и шторма чувственности «волнистых волос», джинсов-«мальвин» с бело-кружевными оторочками, кричащей косметики и навеянных аэробикой атласных повязок на головах поверх энергично-взбитых причёсок…

– Серёга, помоги! – взмолилась, делая просительные глазки домиком хрупко-фарфоровая, тонкокостная, призрачная, почти прозрачная блондинка Ариша Тарная. Она, прирождённо ловко играя своей слабостью, органично и трогательно умела заискивать голосом. Привлечь к себе жестом «выручания». В ней говорила умиляющая настоящих мужчин девичья беззащитность, но… Увы, окружена Ариша была вовсе не настоящими мужчинами, а придурковатыми гормональными мальчиками, считавшими её, впрочем, беззлобно, но и невнимательно – «полудохлой».

– Мы с девчонками обмыть хотим… «Аттику»! – так высоколобо, по моде времени на «интеллигентность» звали в их годы аттестаты – А чем тут банку откроешь?!

– Обмывают-то не компотами же! – рассердился Кенарев девичьей глупости, словно столкнулся со святотатством.

– Ну, мы же тебя не приглашаем с нами пить! – полоснула обидой Галя Книярова – Ты нам только открой, а мы сами разберёмся…

– Нашли проблему! – презрительно скривился Серёга.

– Так уж разберись, по-мужски! – попросила, округлив глаза кудрявая темноволосая и темноглазая, магическии-загадочная Катя Керобеева. И соблазнительно провела длинными тонкими ладонями по зауженным книзу «слаксам» с кожаными вставками… Она была просто создана волновать совершенством своей точёной фигурки и сбегавшими на узенькие плечи витыми локонами – но… Её однокашники-дурачки поймут это только хныкая над школьными альбомами, когда уже поздно слюнки-то пускать…

– Давайте сюда вашу склянь! – грубовато, но по-свойски, снисходительно протянул руку Кенарев. Довольно ловко, сноровисто, будто бы привычно снял с пожарного щита небольшой багор, сделал в широкой жестяной крышке два отверстия. Ненавязчивая популярная физика: одно на слив сливового компота, второе – воздух впускать…

– А он хорош! – шепнула Катя Арише, и это был первый в её жизни комплимент Кенареву, несмотря на годы «совместно отбытого» обучения. Не исключено, что за много лет «параллельной отсидки» в узилищах классных кабинетов она вообще впервые Кенаря заметила…

– Вот что значит – мужик в доме! – лестно констатировала голубоглазая и большеглазая Ариша.

– Смотри-ка, соображаешь! – похвалила Серёгу Галя, встав на розлив. – Тебе плеснуть?!

– Да больно мне надо! – отмахнулся Кенарев, не понимая, что это его звёздный час, не ощущая, что он – посреди волшебного цветника, райского сада, в котором каждый цветок – неповторимо-прекрасен, и каждая наяда – Вселенная упоительного счастья. – Пейте вы сами свой компот, а мне нужно найти…

И запнулся, покраснел от смущения.

Мог и не продолжать! Женское общество уже догадалось, кого нужно этому придурку. Того, или, точнее, ту, за которой, одержимые стадным чувством и природной тупостью обидно гонялись все их одноклассники…

– Иди, иди, ищи свою Региночку!

– Ступай на пришкольную площадку! Там вас целый оркестр ей «регги» сыграть собрался!

И глупый Кенарев упустил шанс на популярность в роли дамского угодника, убежал оттуда, где впервые в жизни к его «незнаменитости» стали присматриваться с интересом… А чего ещё от такого ждать?! Это же «Серый Кенарь», какой есть, а не Ньютон с Лобачевским!

Серёга не был недоразвитым в печальном медицинском смысле, который отражается в органической лепке тела. Нет, его недоразвитость заключалась всего лишь во взаимной ненужности: Кенарева всем и всех Кенареву. Взаимное избавление вполне в духе времени: «уходишь – счастливо, приходишь – привет». Ушёл – забыли, не пришёл – не вспомнили…

Такой статус невидимки вполне его устраивал – но только «до любви». С приходом любви, в его возрасте навязчиво-неизбежной, и, разумеется, такой же нелепой, как и всё в жизни Серёжи Кенарева – его положение стало безнадёжным. Как у Луны нет собственного света, а только отражённый, так и в Кенареве окружающие не находили ничего оригинального, а только подражание. Куда все – туда и «Серожа». А воздыхательные симпатии его выводка к выпускному вечеру уже весьма прочно определились…

По причине подросткового идиотизма, детской болезни стадности, вся эта шатия-братия «персон с культурными запросами» была безнадёжно влюблена в волнительно-смуглую, с глуховатым бархатным голосом Регину Доммаже. С чего бы это она Доммаже? Согласно легенде она из семьи французских эмигрантов, сбежавших под крыло царизма от всяких Робеспьеров. Красиво, но маловероятно. Куда более вероятная история – это семейка французских коммунистов, оказавшаяся в СССР куда более прозаично, по линии Коминтерна…

Обаяние фамилии дополнялось высшим божественным таинством виртуозной огранки силуэта, точёного профиля, невообразимой силой поглощения в топазовых миндалевидных глазах… И конечно, той первой, молочной спелостью девичьего очарования, которую, в отношении этой смуглянки, правильнее назвать «кофе с молоком»…

Плюс к тому – серебряная чемпионка по классу рапиры «среди юниоров и кадетов» (неизвестно что это, но звучало внушительно), олимпийский резерв по фехтованию, заграничные командировки, чемпионаты, разумеется, самые «сногсшибательные» импортные шмотки и аксессуары… Короче – «Европа на дому»!

Некогда, правда, Дима Торфянов, человек прямой и правдивый, нашёл в «мире вокруг нас» ещё один французский след. Он обнаружил во время «отработок» в столовой, то есть привычной педагогической «барщины», в служебных помещениях дверь с табличкой «Граманже». Но потом, к диминому стыду, оказалось, что так называют в «узких кругах» всего лишь склад сыпучих продуктов, так что монополии на волнительную иномирность Региночки Доммаже полки с макаронными изделиями не отняли.

Над ней витал «Шанелью», разил шрапнелью имидж парижанки, и, подкреплённый её утончённой внешностью – «оптом» пленял подрастающих, пока совсем ещё безмозглых, мужчин.

Только протрезвевший ум повзрослевшего человека мог бы понять, сколько в компании «выпускники-90» завидных красавиц, и как мало, по большому счёту, выделяется из них роковая «Регги», Регина их мечты.

Нужно быть подростком, или хотя бы вспомнить себя в подростковые годы, чтобы понять воспалённо-безумное состояние зацикленности, когда всем детишкам в песочнице вдруг позарез нужна одна игрушка, и никакая другая!

Это глупо, дико, это какая-то патология роста, гормональной перестройки, отягчающе совпавшей с горбачёвской! Но кроме «Регги-Наваждения» (а именно так переводится с французского её фамилия, если не сказать грубее – «Порча») недоумевали непостижимой невостребованностью темпераментные красотки.

Увы, не в коней корм!

Стадо малолетних подонков прилипло к подошвам югославских сапожек вполне, по-взрослому сознающей себе цену Доммаже, «слушало только Регги», не умея, да и неспособное понять другие ритмы и стили. Они застряли в плену магии французского профиля и бездны провансальской страсти в глазах, если посмотрит «en face»…

Этим психам не нужно «сherchez la femme», они уже нашли. А дальше уже «l’appétit vient en mangeant», особенно, если не кушать, а только воображать себе, как ешь… Для того, чтобы избежать соблазна Регины Доммаже – Сергей Кенарев был слишком внушаемым, шаблонным, трафаретным, да и просто, чего греха таить, туповатым.

И встал во весь рост вопрос: а что с этим делать? Незаметного, ничем не примечательного, составленного из штампов человечка избалованная вниманием «Регги» не замечала, и при встрече вряд ли с ходу припоминала даже имя этого «дальнего, но недалёкого знакомого»…

По совести говоря, чего там запоминать-то, в этом призраке тихих улочек и междомовых проездов, проходных дворов и барачных рядов? Сергей Кенарев принадлежал к той беспородной стае белобрысых, которых как-то никому в голову не придёт назвать «блондинами»: много чести! Носил Серёга на себе типичную сельскую, славянскую неприметную внешность, ничуть не скрывая ею своего содержания, а точнее, его отсутствия. Ростом был он чуть пониже среднего, и худощав, волосы ему ветерок трепал жидковатые, а острый кадык гулял у него сам, без помощи ветра. Меж бровями у Кенаря легла «морщина страдания» – в его случае ложная, потому как она у него от рождения шрамом прошла, лоб был обманчиво-высоким, обещая по виду умного человека, брови дугой, и по бокам чуть вразлёт – что создавало у собеседников иллюзию почтительного прислушивания…

Классический ненужный человек, сутулый, с вялой жестикуляцией лентяя и разини, какая-то шамкающая носогубная складка «уточкой», и никаких облагораживающих признаков ручного труда или спортивных тренировок… Сорняк городского подзаборья и запомоечности, здесь проклюнулся, рос и вырос крапивой истории. Впрочем, крапива жгуча, и есть такое выражение «крапивное семя» – про людей, достойных уважения своими навыками к делопроизводству. Какая из Кенаря крапива? Лопух, цепляется, как репей, вот, наверное, и всё, что про него сказать можно…

Но в тот волшебный вечер, когда его поколение, сходило, как корабли, со стапелей на «первую воду» – Кенарева как будто подменили! Не успев даже понять нового статуса своей популярности, Серёга с ходу попал в герои.

Как у него всегда и водилось – паразитируя на попытках чужого героизма. Ибо, блуждая в потёмках начала взрослой жизни, Кенарь нашёл не только «Регги» Доммаже, но и одного из её паладинов, Гошу Крепиницкого. Этот дебилоид, знаменитый пылкостью обличительных речей, ужас ретроградов педколлектива, выдумал показать какой-то акробатический номер на кромке забора пришкольного участка. Забрался наверх, и стал там шутейно шагать, выделываясь цаплей подобно канатоходцу, но, как говорили в его кругах, «сорвался тапком»… И совсем не на шутку «сел» пропоротым боком на стальной колышек ограды…

– Господи! Да помогите хоть кто-нибудь! – металась легендарная «Регги» между растерянными, примолкшими и притихшими сверстниками – Сделайте хоть что-нибудь! Его же нужно как-то снять…

– «Скорую» вызвали, приедет – снимет… – довольно бессердечно утешил рационалист Торфянов.

– Он же кровью истечёт! – вопила Доммаже, указывая на стонущего Гошу, скрюченного в нелепой позе кильки на вилке. – Смотрите, как хлещет! Не доживёт он до «Скорой»…

Тут и выпало блеснуть бытовым здравомыслием влюблённому Кенарю. Пользуясь всеобщим замешательством, он приказал – и все без слов подчинились – скинуть нагрудные красные ленты выпускников, и сложить их петлями, три в одну. Кенарю довелось видеть, как опускают гробы на полотенцах, и теперь роль ритуальных полотенец играли праздничные ленты.

Крепницкого взяли в две петли, с обеих сторон от его идиотского, но чертовски опасного ранения и аккуратно – ведь забор был невысок, скорее декоративный, чем настоящий – сняли с кровавого штыря. Недостатка в руках спасателей не было, тут столпилось полшколы, и большинство – парни. Но вот мозги оказались только у Серёги…

– Ты мой герой! – истерически взмявкнула прекрасная Доммаже, размашисто поцеловала Кенарева, думая, что в щёку, но попала в губы, после чего рванула оказывать первую помощь распростёртому на стоптанном газончике мосластому нескладному, по виду уже и безжизненному, телу Гоши.

Теперь выпускницкие ленты служили уже не гробовыми полотенцами, а наоборот – спасительными бинтами. Регина рвала их и накладывала умело: фехтовальщиков очень основательно учат первой помощи на случай спортивных колющих и резаных травм.

– А вот нечего было выделываться! – цинично, хоть и не без зависти, прокомментировал Дима Торфянов жалкую участь приятеля, прозванного за худобу и костлявость «Кошей», с намёком на «Кощея». Сегодня все убедились, что Гоша-Коша отнюдь не бессмертный…

Кенарев же, в общем-то, совершенно равнодушный к судьбе Гоши, тем более, что тот «сто пудов» сам виноват – ходил гоголем, всем видом подчёркивая своё превосходство и статус фаворита…

Как и любой неумный человек на его месте, он принял простой и банальный жест благодарности за проявление особой симпатии, надежду на вожделенные «особые отношения»…

II.

О происхождении таких, как Сергей Кенарев, говорят – «пролетариат умственного труда», хотя проще сказать – «ни рыба, ни мясо». То есть, конечно, когда-то унылая вереница безликостей, приведшая в итоге к нему, была крестьянами, как и подавляющее большинство жителей тогдашней, до агрессивности аграрной страны. К хорошему привыкаешь быстро, но ещё быстрее забываешь плохое. Избяная, лапотная память в роду Кенаревых стёрлась до полной неразличимости. Бабка ещё могла бы рассказать, как лебеду кушала и с лубяной котомкой пешком в город на заработки тридцать вёрст поутру ходила – но… не хотела. И её понять немудрено!

Изменилась бабка, получила образование, небольшое, но очень старательно пропиталась им. Много лет, до самой пенсии, бабка выписывала в конторе Гортранса оптовые накладные, трудовым коллективам на автобусные и трамвайные проездные билеты. Она славилась каллиграфическим почерком, и потому, по уговорам начальства, на несколько лет даже задержалась после достижения пресловутого «пенсионного возраста».

– Ну вот кто она после этого? – думал Серёга потерянно – Сказать «интеллигенция» – наврёшь. Какая же она интеллигенция, если всю жизнь, с восхитительными завитушками, писала шесть-семь слов, не больше?! Но «рабочая» – тоже ведь не скажешь, если человек с пером и бумагой неразлучный…

Взять мать Серёги – та же самая история! Табельщица в городской аварийной конторе, закрывающая наряды слесарям. Это не завод, и не университет, ни туда, ни сюда не отнесёшь с точки зрения «социального происхождения»! Всю жизнь с бумажками, как доцент какой-нибудь, а много ли в тех бумажках, табличках сводных, ума-то? Воробей капнул!

Отец Кенаря, рано покинувший бренный мир – был в этом самом миру мастером механического цеха. Хороший, говорят, был человек – но Серёга его почти не помнил. По старинной пролетарской традиции отца заменял, а точнее, пытался заменить дядя по материнской линии, Александр Степанович Веткин. Про него одного можно было сказать, пожалуй, более определённо: в «травильщики стекла плавиковой кислотой», единственной, что берёт стекло – гнилого интеллигента не возьмут. Рабочая кость!

Плохо лишь то, что товарищ Веткин свои навыки травильщика приносил с работы на досуг, и в свободное от опасных смен время травил уже не стекло, а бестолкового племенника. В общем-то, за дело, но грубо, не в духе времени, как-то, что ли, тоталитарно…

– Ты балбес! – и весь сказ.

А где же чуткость к молодому поколению?!

Веткины с незапамятных времён (для Кенаря это были пятидесятые годы, глубже которых, по его мироощущению, всякая история растворяется плавиковой кислотой доисторической эры) жили в коммунальной квартире, расположенной разорвано, в старинном лепном купеческом особняке. Занимали там сперва одну большую комнату, а потом присовокупили к заветной и пресловутой жилплощади вымороченную маленькую комнатку, завещанную им соседкой, пожилой и одинокой училкой «из бывших».

От входной двери начинался большой и ненужный холл, завешанный под самую тусклую лампочку оцинкованными корытами, велосипедами и салазками, заставленный больно дерущимися (особенно если ты выпимши) угловатыми овощными ларями.

Владения Веткиных, с приходом отца ставших Кенаревыми, да такими же и оставшихся после его трагического, безвременного ухода, нелепо разделялись в самой середине чужой комнатой.

«Твоё-чужое-твоё», чересполосица, и прорубить межкомнатный проход через дранковую облезлую перегородку нет никакой возможности. Поменяться с соседом комнатами тоже не получалось – все три разного метража, заколдованный круг какой-то!

Это прописочное безумие повергло Веткиных-Кенаревых в глубокое отчаяние, из которого они, ожидаючи с года на год отдельной квартиры, на памяти Серёги так и не вышли никогда.

Здесь, в семье механика и аварийной табельщицы и вырос Сергей, родившись, само собой разумеется, как и все советские люди, в роддоме.

Годы сознательного его становления пришлись уже на «бабье царство», лишь слегка разбавляемое визитами Александра Степановича, обычно с ремонтной целью или по праздникам. Научить Серёжу чему-то путному это царство (как и дядя-работяга) не могло, ибо и само ничего путного не знало, проживая в каком-то ядовито-истерическом дурмане «тоннельного зрения», узкой, как у роботов, бездумной функциональности. Если что-то и любили эти люди, «тянущие лямку», занудно считающие до получки не только рубли, но и копеечки – то, со всей одержимостью оторванных от земли селян, садоводство и «заготовки». Обычно ругань с отпрыском 1973 года рождения начиналась именно на почве огородной каторги – и только потом раскрывалась в своей чёрной копоти до более широких обобщений взаимной безысходной ненависти.

Правда, последнее время, мать, приходя с работы, начинала орать на Серёжу сразу же, с порога, до неприличия злобно, так что весь двор слышал, и хихикал:

– По скандалу у Кенаревых можно часы сверять! Тонька табель закрыла, хайван раскрыла…

А зачем так жить – никто не знал, и рассказать не мог. В школе Серёжу учили на уроках литературы наблюдениям Максима Горького: мол, иностранец злодействует ради выгоды, с корыстным расчётом, в русской же среде распространено злое бессмысленное хулиганство, не только не в прок хулигану, но даже ему в прямой ущерб…

– Это что ли?! – думал Кенарь, глядя, по мере сил отстранённо, на материнское бешенство, подобное русскому бунту, бессмысленное и беспощадное, несущее в себе какую-то укоренённую и глубокую, застарелую, как хроническая болезнь, обиду на жизнь, на всё человечество, предмета которой не в состоянии понять и объяснить и сам обиженный.

– Она рано мужа потеряла… – как-то попыталась рационализировать истерики бабка-Веткина.

– А я отца ещё раньше… – парировал Серёга.

– Ну, вот пойми и терпи…

– И чего это даст?!

– Мир в семье.

– Да какой же мир в семье – если терпеть скандалы?! – недоумевал Серёга, как всегда всё воспринимавший буквально. И уже заранее зная, что придёт дядя, привычно встанет на сторону своей сестры, обзовёт «балбесом»:

– На завод ты идти не хочешь, а кроме завода – где и кому ты нужен, бестолочь?!

Мышление в семье Веткиных-Кенаревых состояло из трёх частей. Первая – это чёрная зависть к тому, как «люди живут», причём Кенарь довольно рано понял, что «люди, умеющие жить» – собирательно-мифический образ. Вторая – это нытьё о собственной обездоленности и неудачливости, упорная ненависть к собственному, не менее упорному, труду. Третья – это завиральные проекты, призванные, но неспособные примирить первую часть со второй, оторванные от реальности, но нудно по кругу обсуждаемые прожекты «выхода в люди».

Менее всего подходил для этих смелых, но безмозглых планов Серёжа. Лишённый всякого азарта, туповатый, односложно на всё отвечающий, он год от года всё очевиднее становился семейной обузой, горьким напоминанием о «несбыче мечт».

Из таких верстаются алкаши, но ведь и алкоголик – тоже имеет свою страсть, гоним какой-то силой, толкающей его через внутренние страдания и противоречия в винно-водочный отдел, как магнитное поле направляет стрелку компаса строго на север.

Кенарев же болтался «цветком в проруби», мог выпить от скуки, но это совсем не то, что пить с горя или от шальной, душераздирающей чувственности. Скучные люди – они и пьют скучно, всегда смотрят, чтобы на закуску вдоволь денег оставалось…

Человек, не вполне справедливо заклеймённый ленивым и глупым, тяжёлым на подъём и в обхождении, Сергей и вправду казался каким-то вторичным, как вторсырьё, которое он всю сознательную часть жизни исправно сдавал в фанерный приёмный пункт на заднем дворе. От убогой жизни и ума собирал Серёжа, сколько себе помнил, бутылки и сметанные баночки, макулатуру, металлолом, выменивал на медяки, а иногда – на талоны дефицитных книжных изданий, которые сами по себе ему были без надобы, но хорошо шли с рук на углу у заядлых букинистов.

В школе он перебивался с двоек на тройки только лишь из человечности советских педагогов, жалевших его выбросить «со справкой». Он даже научился этим пользоваться. Когда после 8-го класса его хотели выпроводить в ПТУ – он довольно пафосно (сказывались обильные уроки русской классической литературы) и прилюдно воззвал к гуманной директрисе:

– Как директор, как должностное лицо, вы вправе меня выгнать, с моими-то оценками! Но как женщина, как мать…

Через это «Сей Рожа» перешёл в 9-й класс.

Из всех дел ему и там были наиболее привычны два: «лежать боками» перед жалким, траченным, зиявшим сломанными переключателями, чёрно-белым семейным телевизором «Таурус» или болтаться по всяческим задним дворам. Там он находил таких же, как сам, никчёмных «прожигателей» асбестовой шершавой жизни «без огонька», в которой, отметим, и гореть-то нечему!

«Слоняющийся человек» – не бродяга в классическом смысле слова. Он не бродяжничает из дали в даль, из города в город. Скажем, у Кенарева не хватило бы фантазии, чтобы сесть и уехать куда-то по-настоящему.

Но такие, как Кенарь, в широких горизонтах для своего кочевья и не нуждаются. Характерная их особенность – проявление живейшего и бессмысленного, даже болезненного, интереса ко всему, что вообще-то интереса не вызывает, и вызывать в принципе не должно.

Так было, пока носил он, словно арестант, скучную и одномастную школьную форму, синий пиджак с алюминиевыми пуговицами – но что изменилось «по выходе»? Ты, вроде как, официально считаешься «зрелым», даже документ выдали, если у кого возникнут оправданные сомнения…

А, по сути, всё так же полдня зависаешь, осматривая, как музей удивительных редкостей, дурацкий магазинчик «Мука-Крупа», который был аккуратно вписан в угол панельной пятиэтажки на первом этаже, вытеснив оттуда, судя по его скромным размерам, не больше одной квартиры. И не то, чтобы он этого серого, пыльного магазинчика раньше не видел – всю жизнь ходил мимо него и через него. А просто так… Надо ж время убить…

Со стороны могло показаться, что это шпион, вычисляющий хлебные запасы советской отчизны, или вор, ловящий момент для кражи одного из множества вповалку громоздящихся мучных мешков. Или что Кенарь – задумал сам открыть бакалею, изучает опыт…

Но Серёга не был ни шпионом, ни вором, ни бакалейщиком, на такое ему бы не хватило таланта, он тёрся возле «Муки-Крупы» в ожидании каких-то знакомых, чтобы потрындеть ни о чём. Или незнакомых – с той же целью, если они окажутся «братьями по разуму»…

Обретя «кентов», Серёжа безобидно и незло усаживался с ними на бортике детской песочницы под жестяным мухомором, и обсуждал «знаковые» для этой публики вопросы:

– Почему на перекрёстке у Центрального рынка такой неестественно-долгий красный свет у светофора?

– Считать ли новообретённую в глянце и красках мечту подростков, газету «СПИД-инфо» порнографической – или же просветительской?

– Окаменеет ли внутренность яйца, если само яйцо окаменеет? Или же протухнет?

– Что будет, если подделать талоны на продукты, которые отпускают «свободно», то есть без талонов?

– Можно ли получить дефицитный сахар из промёрзшей картошки, если она, промёрзнув, становится сладковата?

– Произошло ли название фирмы-производителя печатных машинок «Оливетти», реклама которой ежевечерне предваряет общесоюзную программу «Время», от оливок, или же это случайное совпадение звуков?

– Стоит ли разводить ос для получения осиного мёда в местах, где постоянно разоряют и обворовывают пчелиные пасеки?

– Нужно ли набить семейный гараж пока ещё очень доступными суповыми пакетиками на случай апокалипсиса – или всё равно не поможет, поскольку у сухих супов срок годности ограничен?

В своих разборах такого рода взыскательных экзистенций Кенарев считался у «кентов» очень мозговитым, основательным и уважаемым экспертом. Не только другом, но, в каком-то смысле, даже учителем.

Но не всегда пустыня города в полуденный час одаривала даже самыми «беспонтовыми» корешами. Тогда, не обретя гармонии в бомонде – Серёжа шёл дальше по улице, на угол в огромный «Гастроном» – может, там его ждут люди-зеркала, его отражения с пивными планами? Заходил, а точнее, забредал, и шёл от секции к секции очень неторопливо…

Слоняющегося человека, ковыляющего по бесконечной дороге из ниоткуда в никуда не смущало ничто. Даже капустно-луковая вонь овощного отдела, куда овощи поступали, подгнив уже «на дальних подступах». Не иначе как проклятые страшными заклятиями искушённых в колдовстве, расплодившихся без меры, как кролики в Австралии, прожорливых и бесполезных «научных работников», загоняемых, за ненадобностью, на овощебазы в помощь малочисленным овощехранителям.

Люди в стране Кенарева жили плохо – но не в том смысле, какой придаёт слову «плохо» беспощадная мачеха-история. Они жили плохо не потому, что не могли жить хорошо, а потому что не хотели. Люди замечали только то, чего нет, а что окружало их – не замечали в упор.

Только сверх-наблюдательный от безделья и внутренней пустоты Серёга видел, как много в его провинциальном убогом «Гастрономе» пузатых трёхлитровых банок с яблочным соком, как красиво выстроены жестяными рыцарскими рядами в огромные импрессионистские пирамиды консервные банки с килькой в томате и «завтраком туриста». Под застеклённым холодильным уклоном на алюминиевых поддонах громоздились тушки кур с бумажкой у окорочков: «куры по талонам». Куры выглядели синевато-нездоровыми, но рядом, уже без талонов, и даже «уценённые» – пирамидились здоровенные яйца, может быть, этим курам неродные… Город недавно напугали слухами про сальмонеллёз на птицефабриках, и город резко снизил потребление яиц, теперь даже высший сорт не знали, куда девать…

Это было скучно, неаппетитно, но отнюдь не страшно, не безнадёжно и не смертельно, как рассказывали с утра до ночи такие же нездорово-сизые, как бы отрезанные планкой экрана говорящие головы по телевизору. «Очень плохое снабжение»… Не лучшее, конечно, да ведь и не графьям… Расскажите о том, как оно худо худым людям, веками, как зайцы, глодавшим осиновую кору – они вас на смех подымут!

Баррикадами на пути надуманной драме «нового мышления» (суть которого сводилась к тому, что все тебе должны всё, а ты никому и ничего), громоздились плетёные из толстой проволоки ящики с бутылками молока под широкой крышечкой из фольги, стеклянными баночками-раструбами сметаны, творога и сырков в бумажных неряшливых облатках. Никогда не пропадали с деревянных полок до потолка, напоминавших книжные шкафы, буханки и булки дешёвого хлеба. До того дешёвого, что этим магазинным хлебом с выгодой откармливали скотину вместо силоса…

В непотопляемом рыбном отсеке наблюдался даже, можно сказать, избыток сайры, витрины забаррикадированы банками тушёнки с кашей и макаронными коробами. Проходы заставлены банками с маринованными помидорами, правда зеленоватыми и уксусными… В стране Кенаря всё это торжественно именовалось «голодом». Потому что не было, чего хотелось, а что было – того не хотели…

И вот он, венец всего этого бездумного разрушающегося мира – слоняющийся переросток в плотных лавсановых штанах за 8 рублей пара, производства хивинской швейной фабрики, несносных во всех смыслах: и по сроку службу, и по фасону. Человек без места в трикотажной олимпийке, синей кепке и светло-серых босоножках. Этого, с птичьей фамилией и птичьей судьбой, вполне удовлетворит два часа рассматривать жанровые чеканки наивного стиля на колоннах выстроенного в своё время на манер дворца, продуктового магазина. Что называется, глазеть «ни для чего»…

Он длинно и смазано маячил перед густо, по-индейски, накрашенными продавщицами, впрочем, за годы к его привидению уже привыкших, немым укором разлагавшейся советской торговле. Но не потому, что он не согласен с «линией партии», много лет уже заключающейся в гнобеже этой же самой партии, а просто потому, что он придурок. Напасть на свою страну он не может по той же самой причине, по какой не может за неё заступиться: она слишком большая, чтобы вообще уместиться в его голове, в его реальности.

Такие как Кенарев, пленники узкого круга лиц и пространства внутри нескольких скучных городских кварталов, блуждают дворнягами, не тяготясь ни вопросами из телевизора, ни газетными взвизгами спросонок, ни собственной неприкаянностью. Кенарь – это архетип вырождающегося энтузиазма пятилеток: он не понимает, куда себя девать, и к тому же – не понимает, что он этого не понимает. Потому что вопросом – куда себя девать? – задаваться не умеет.

И внутренне Кенарь убеждён, что занят делом. Потому что для Серёги всё всегда буквально. Дворы – это просто дворы, свалки – просто свалки, река – только река, парк – не больше, чем парк. А скамейки возле подъездов – всего лишь средство скоротать жизнь. Такие люди по-своему даже счастливы, скудным счастьем немощности, нетребовательной всеядности своей отмирающей фантазии, своей угасшей способности мечтать…

Каменное якутское спокойствие балбала, для которого, прямо по Гегелю, «всё действительное разумно», расположилось у подножия страны, живущей в мелодиях и ритмах свистопляски, от которой люди уже успели устать до обморочной черноты перед глазами…

И немудрено, ведь черта любого подлинного праздника – его кратковременность. Можно плясать день, самые удалые пляшут неделю напролёт, но когда разгул длится месяцами – он и самого разгульного утомит…

В стране Кенарева карнавал и маскарад бурлили не первый год, отчего и тамада уже примелькался, и острые шутки изрядно притупились, и конкурсы по церемониальному оплёвыванию всего монументального – успели утомить ёрническим однообразием.

Разоблачениями специально приставленные к ним люди занимались поутру так же одержимо, необходимо, ежедневно и в обязательном порядке, как граф Сен-Симон великими делами [1]. Власть настойчиво требовала покушаться на неё. Простоватый народ побаивался такой настырности, да и попросту ленился громить эту власть. Ведь она ему ничего, в сущности, плохого не сделала (как, впрочем, и хорошего). А раз так – покушения на «бюрократию» поощрялись чисто-бюрократическими методами. И в итоге превращались в навязчивую «обязаловку» для трудовых коллективов.

– Ступайте бастовать! – брюзжали прорабы и «прожекторы» «перестройки» – Что значит «не хочу»?! Через «не хочу»! Партия велела проявлять народное недовольство!

III.

Элемент творческой богемы вошёл в жизнь Кенарева сразу же после рождения, и довольно неотвратимо: пресловутую третью комнату в его разорванном родовом гнезде, вечно неприбранном и неряшливом, несмотря на бесконечную уборку, и неумолчные разговоры о недопустимости быть «неряхой», занимал саксофонист Артур Ватман. Дурацкую его фамилию забыли, и был он всем «чужой человек», для русских – еврей, для евреев – русский, потому что его за пьянство и нелепость никто своим не признавал. Чаще всего его звали «эй, ты», но был у него и псевдоним, как положено творческому работнику: Артур Арктур. В честь звезды [2], как вы понимаете… И если вы рассчитывали на его благосклонность, то лучше бы вам звать его Арктуром, чем по паспорту, Ватманом…

Горький пучеглазый алкаш, Артур Арктур давно уже не запирал дверь к себе в комнату, где решительно нечего было воровать. Он играл на своей гнутой гнусавой трубе, всегда плохо, и всегда за гроши, кроме последних лет. С приходом в город «кооперативных кабаков», «комков» – коммерческих ресторанов, Артур Арктур стал зарабатывать своей игрой куда больше, как он вычурно говорил:

– … денежных знаков.

Отчасти это нивелировалось тем, что советские дензнаки стремительно обесценивались. Но всё же, получая «в сухом остатке» больше прежнего, трубач Арктур стал пить тоже больше прежнего, и, наконец, не выдержав самого себя, помер.

– Это же какая-то про́клятая квартира! – думал Сергей Кенарев. И остобенело глядел на жалкий труп, лежащий на снятой с проёма межкомнатной двери, опирающейся на две кухонных табуретки. И видел в нём себя…

– Один умер, другой умер, и я никуда не поступаю, и вот-вот в армию угондошат…

Нужен безумный план! Серёже не привыкать: в его семье если и умели составлять какие-то планы, то только безумные, чему и его поневоле с малолетства обучили. А безумные планы – привычные спутники отчаяния. Так родилась идея выдать пожилого Артура за себя, и сдать в таком виде в военкомат. А себя за Артура, в силу возраста призыву в разлагавшуюся на глазах советскую армию не подлежащего… Авось, не заметят подмены!

Но на практике столь виртуозные махинации были слишком сложны для такого дурачка, как Серёжа Кенарев. Всё в итоге ограничилось тем, что он забрал у покойного его музыкальный инструмент и несколько документов, думая попытать счастья на освободившейся «поляне» покойного Арктура.

Откроем небольшой секрет: не научившись в жизни ничему, Серёга Кенарев, Бог уж его знает, через чьи гены и молитвы, обладал скромненьким даром. Он умел, сложив губы в трубочку, подражать звуку саксофона. Сперва он так дудел для забавы, между делом. Потом это заметили одноклассники и друзья во дворе, просили «для прикола» протрубить несложную мелодию. Даже заветная Регина, та самая, что Доммаже, один раз попросила – а Серёже жалко, что ли?!

Потом дудочные способности мальчика-соседа заметил профессионал, товарищ Ватман—Арктур. И очень оценил, правда, под пьяную лавочку, да ведь другой у Артурушки Ватмана и не имелось уж много лет!

– Разумеется, громкости полноценного инструмента ты дать не могжёшь (он так и говорил, жёвано, «не могжёшь», как другие говорят «не могёшь») … Но-таки по звучке очень похоже-ж!

Странное искусство однобокого звукоподражания восхищало Арктура, они с Серёгой даже играли, бывало, вдвоём: один на своей трубе, другой – на своей губе.

– Если ты станешь дудеть в микрофон – подсказал однажды Артурушка – то никто и не заметит подмены! У тебя же чистый джазовый звук идёт, просто громкости не хватает!

Кенарев это запомнил, и…

После смерти Артура Арктура посчитал смелым планом.

А что, «семь бед – один ответ»! Терять нечего: мать, по хладнокровным замерам Кенаря, в стрессе бурлящей «перестройки» совсем помешалась. И может, неврастенически распалившись, пожалуй, и ножом полоснуть! Что касается бабки, то ей и с ума сходить не нужно – всегда, сколько её помнил Серёга, была безумной.

В угрюмой тесноте заваленного хламом жилища, в обстановке постоянной свары и непрекращающейся истерики взбесившихся старых баб и их подпевалы Веткина ловить, очевидно, более нечего…

Была, правда, некоторая надежда на ВУЗ, но так уж получилось… Хвостом и шлейфом несчастной любви… Серёжа записался на подготовительные курсы непосильного для него факультета, только чтобы ходить туда вместе с Региной Доммаже, в силу чего и оказался там в хорошо знакомой мужской компании… Потому что не один был такой «хитрый»…

Полгода он ходил на курсы, выторговывая себе право проводить чемпионку рапиры до дому, совершенно не интересуясь иными предметами, включая преподаваемые…

На вступительных, вполне предсказуемо срезался. А Регина нет. Она уходила вверх, выскальзывая из неловких ухаживаний, а Серёжа свинцово падал в свинство, к себе на привычное дно, где провал усилил моральные, а порой и физические истязания «в домашних условиях», доходившие до рукоприкладства. И откуда дорога, если не считать кладбищенской, только на завод, в травильщики…

В затылок задышал «товарищ военком», а про армию Кенарев много лет слышал только самые страшные вещи: как там избивают, унижают, как оттуда, после «дедовщины», возвращаются калеками или вовсе не возвращаются…

Чрезмерно запуганный прожекторами «перестройки», напрудившими на мозги, что армия много хуже тюрьмы, Кенарев, однако же, и без всяких страшилок не пошёл бы туда. Будем честны, просто по природе своей Серёжа был блеклым паразитом, ни к труду, ни к службе по-настоящему не годным. На диване лежать или за помойками в закутках слоняться – согласитесь, та ещё «школа жизни»!

Из неё и вылупляются гадёныши, которым дома очень плохо, а за пределами дома – ничего не ждёт, кроме ледяной агонии полной ненужности.

– Одним я нужен, чтобы мучить меня – сделал вывод Серёга – А другим – не нужен ни в каком качестве…

– Был вот один приятель, Артур Арктур – качал головой Кенарев, глядя на жалкое тело, от которого все спешат побыстрее избавиться – и того боле нету… Что же мне, рядом с ним лечь-помереть?!

Вместо такого радикального решения своего вопроса, Сергей Кенарев, проводив соседа в последний путь, вырядился в свою лучшую одежду, впрочем, мало отличавшуюся от худшей.

Заглянул в распахнутую настежь, больше похожую на грязную ночлежку, комнату Ватмана, позаимствовал большеватый на подростковых плечах, но на любом человеке импозантный бархатный пиджак покойного. Потом сложил в фанерный чемоданчик нужные вещи, какие смог вспомнить – и… ушёл. Ну, а что такого? Аттестат зрелости, пусть и средненький, на троечках настоянный, он имел, значит – стал-таки взрослым человеком. Между прочим, Александр Степанович Веткин в его возрасте уехал в другой город – правда, по комсомольскому призыву, и на завод. Кенарев же, мутноглазый сын своего мутного времени – ушёл в никуда и ни для чего.

– Если старик Арктур играл в кабаке на саксофоне… – тяжело плескалась снулой рыбой убогая мысль Кенарева – То почему бы мне не попытаться унаследовать?! Правда, играть на саксофоне я не умею, но если там на эстраде будет микрофон… А в большой зале – как же без микрофона?! Тогда я могу делать вид, что играю на саксофоне, хрен там кто присматриваться станет! Буду в микрофон дудеть, а саксофон ко рту подносить, вот все и решат, что я дудочник-профессионал…

В первом кооперативном «комке», под вызывающим названием «КООП-Клеопатра» хорошо помнили Артура Арктура, поинтересовались, что с ним, покачали головой и поцокали языком в знак соболезнования, и согласились взять «на испытательный срок» юного преемника.

Но Кенарев, со свойственной иной раз недалёким людям звериной хитростью, наврал, что у него инструмент не с собой, и попросил показать рабочий подиум. Микрофона там не было – следовательно, «Клеопатра» пролетала, как фанера над Парижем.

Во втором «комке», снова полуподвальном и камерном, со странной и вычурной вывеской «Великий Могол», история повторилась. Господа кооператоры переживали, что остались без Артурчика, «он заводной был», «то-то неделю уж не появлялся – а мы думали, в запое»… Господа коммерсанты соглашались «дать шанс» молодому исполнителю, и по глазам было видно, что алкаши-трубачи к ним не ломятся гурьбой. А они, видать, привыкли публику тешить «звездой эстрады, Арктуром», у которого, на самом деле, от звезды было только имечко…

Совсем было уж загрустил Серёжа-Кенарь, но по третьему адресу из послужного списка Артура Арктура обнаружил ресторан-гигант, переделанный из советского общепита. В этом ресторане, «Удаче», несколько залов со столиками были совмещены в общем ансамбле, отделённые друг от друга только раскиданными в шахматном порядке массивными колоннами.

И подиум для эстрадников, шабашников-лабухов, был отдалённым, залит светом, мешающим в своей яркости распознавать детали, и – самое-то главное, с микрофоном! Завидя чёрную змею провода звукоусилительной техники, Кенарев не стал боле врать, а заступил на прослушивание, что называется, «не отходя от кассы». Его попросили сыграть «печальную» – он сверху продудел в микрофон «на сопках Маньчжурии». Потом его попросили «дать весёлую» – и он продудел «Камаринского». Притворятся саксофонистом оказалось даже проще, чем Кенарев думал: всех интересовал только звук, а он был у Серёги чистым, и, благодаря микрофону, сильным, до самого дальнего уголка совмещённых зал долетал. Что же касается тонкости ситуации, того, что саксофон чуть-чуть не достаёт до губ исполнителя – то про такой вид мошенничества никто и знать не знал, и думать не думал. Хозяева «Удачи», наверное, даже бы удивились, если бы им рассказали «способ развода и кидалова», применённый Серёжей в отчаянном жизненном положении.

А может быть, им бы было уже наплевать: парень играет? Играет. Звук саксофона? Саксофона. А чего ещё нужно? Кто сказал, что музыкант должен дудеть непременно в дудку? Вон у всяких виолончелисток и дудки-то никакой нет, а поди ж, самые высокооплачиваемые…

Ресторан «Удача» без лишних слов принял Серёгу «на испытательный срок» и объяснил график потребностей в лабухе-солисте.

– Место мы тебе предоставляем. А твоя оплата – это твои чаевые, так что старайся, чтобы гости тебе почаще мелодии заказывали!

Это было просто – потому что тоже перешло без изменений от покойного соседа Артура Арктура.

Даже сценическое имя коммерсанты решили не менять. Играет Артур Арктур – и пусть так останется, публика, которая завсегдатаи, привыкла. Будь, Серёжа, теперь ты Артуром Арктуром – что соответствовало планам Кенарева, мечтавшего затеряться и пропасть из прошлой жизни…

Можно ли потеряться человеку в нашу эпоху? Да запросто! Время пышных и блестящих пиршеств абстрактного безадресного гуманизма не то, чтобы отменило внимание к человеку, но как бы закрыло, заволокло его собой до непроглядности. Все, буквально все говорили про общественное благо и добро, и говорили витиевато, велеречиво, развесисто, но оставался осадок ощущения: все ораторы пытаются друг друга обмануть, навязать добродетель слушателям, чтобы оставить монополию на злодейства себе, любимым…

Впрочем, о настоящих злодействах, вспыхивающих неистовом рожзигом со страниц журнала «Огонёк», на какой странице не раскроешь – вегетарианское общество тоже имело очень смутное и перевёрнутое представление. Кто-то, когда-то, кого-то убивал, но не мы и не нас – так подсознательно засело в головах кенаревского выпуска, вместо «путёвки в жизнь» получившего «белый билет».

Эти ребята учили – и старательно учили – не только русскую и мировую историю, но ещё и литературу. Им – по пройденному материалу – был знаком брутальный накал взаимной ненависти властей и народов. Они зазубривали – и зазубривая, сомневались, что такое может быть – вулканическую энергетику «прежних войн и смут».

Но жили они совсем в другой среде, и видели вокруг себя совсем другое: равно-сибаритское бессилие верхов и низов, вполне себе взаимный маразм маслянистой податливой уступчивости. В год окончания школ поколением Кенарева осаждённые во власти дряблые улыбаки изнывали в томном ожидании своих победителей, чтобы вручить им ключи от крепости. Но и осаждающим было «вломы» являться на триумф. Всё подвисшее ждало способного на решения – пусть даже самые чёрные – человека.

Там, посреди всеобщего недоразумения, среди мусора предыдущих символов вер – и затерялся очень удачно «липовый» саксофонист Сергей Кенарев…

IV.

Получилось, как будто в изначальном плане: Сергей Кенарев умер, растворился, распался на молекулы, вместо него появился Артур Арктур-второй, человек, вполне из плоти, из крови, и даже с аппетитом, с потребительскими потребностями – но… живущий первый день на белом свете.

Страх от вечернего дебюта прошёл быстро: публика вечернего ресторана в угаре сумерек была разгульной, хамоватой, но добродушной, она поддержала нового саксофониста аплодисментами, нестройными криками, кидала в него чем-то съестным, но не обидно, как это смотрелось бы в Европах, а поощрительно.

Под конец программы нового Артура Арктура пригласили к столику неких нижневартовских коммерсов, страшно там напоили, отчего решилась другая проблема Серёги: где «теперича» жить? Не было бы счастья – да несчастье помогло. Пьяного саксофониста при закрытии ресторана отволокли в коптёрку к ночному сторожу, и уложили там на топчане, где он всю ночь болел, страдал и ворочался, но никого, кроме вышеупомянутого сторожа, тем не беспокоил. И даже было видно, что такая практика пригревать пьяных лабухов для этого ресторана не внове!

Город, вроде бы, и большой, но живут в нём люди кучно, общинами: учатся и работают в тех же кварталах, где и живут, на другую сторону улицы – носа не высовывают. А по нынешним нравам – туда и опасно соваться: спросят, с какого района, и навалять могут…

Оттого в этом городе про знакомых знают всё. А ничего не знают только о совсем уж незнакомых. Идёт-гуляет шепот бывших одноклассников:

– Слыхали, Серёга Кенарев из дома ушёл…

– Да ведь дома у него, строго говоря, и не было… Так, какое-то стойло Софья Власьевна выделила для своего рабочего скота по ордеру…

– Плохи же дела у этой вашей Софьи Власьевны, если у неё такой рабочий скот, как Серёжа Кенарев! Он же тунеядец, где сядешь, там и слезешь…

– Да уж, Кенарь – как индеец: убить можно, поработить никогда!

Были и насмешливо-бытовые голоса:

– Ушёл, конечно, держи карман шире! А как же он талоны на продукты получать-то будет?! Их же через жилуправление распределяют…

– Мать за него получит! Он же не выписался, просто ушёл…

– Так он ночами возвращается, что ли?!

– Я откуда знаю?!

На второй вечер не просыхающего Кенарева «подобрала» полузвезда местного полусвета, по афишам местного оперного театра известная как Амалия Ювелирная, а по паспорту – как Ася Трубникова.

Ювелирно одетая, и почти ещё ювелирно сложенная Ася-Амалия с присущим творческим натурам размахом отмечала в ресторане свой переезд в новую квартиру, и – раз уж пошла такая пьянка – не прочь была обновить заодно и мужское общество «вкруг» себя. И в гулящей ресторанной круговерти разница в возрасте, по правде говоря, солидная – была не так заметна. Тем более – он кто? Мальчишка, выпускник очень средненькой школы… А она – прима оперы (ну, или почти прима)…

– Амалия, просим, просим! – кричало общество «ценителей» прекрасного в Асином лице, и Ася выбралась на эстрадное возвышение спеть романс «Очи чёрные». Кенарь же совсем окосел от, справедливости ради, отметим, в школе не свойственного ему пьянства, и потому поддавал, «типа на саксофоне», самозабвенно, заигрывающе, вызывающе, провокационно, просто увивался и обвивался вокруг исполнительницы…

В общих чертах он её ещё видел, и оценил утянутую (не хочется говорить – уценённую) стройность, а вот мелких предательских морщинок вокруг глаз и прочих неуловимно-неумолимых примет, с которыми балерин уже выпроваживают на пенсию – не различал. Куда там, если в глазах всё двоится и плавает?

– Артурик, поедемте ко мне? – предложила Ювелирная-Трубникова первой, на правах старшей в этом романтическом тандеме. Предложила буднично, бывало и даже немного устало – мол, «как вы мне все, липучие, надоели».

– А что скажет муж?! – играл взрослость, искушённость Кенарев-Арктур.

– А так получилось, Артурик, что мужа у меня нет…

– Приятно такое слышать от приятной дамы – галантерейничал фальшивый саксофонист.

– Арт, а что вы пить будете? – поинтересовалась Амалия-Ася уже в такси, покладисто и с пониманием доставая деньги.

– Давай так… – пьяно бухтел Кенарь накрывая её руку своей ладонью – Я мужчина, я выбираю, потому что я плачу… Договоримся сразу – никаких подарков, кроме – ик! – символических…

– Как вы… как ты благороден! – сказала Амалия, приятно удивлённая таким оборотом дела. Она была приучена «поклонниками таланта», что платит всегда тот, кто постарше…

Впрочем, «Артурик» в этом процессе «растления малолетних» думал совсем не о ней, о чём она, к счастью, так никогда и не узнала, а о призраке Регины Доммаже, дымке миражной мечты, девушке, о которой, в сущности, ничего не знал, и беспочвенные, от начала до конца придуманные чувства к которой были, если рассуждать трезво – безумием, психическим расстройством. Но пьяному ли Кенарю рассуждать трезво? Да и что есть вся любовь, в тех контурах, которые придают ей образованные люди, как не повреждение ума, перегрев холодного рассудка?

– Так что будем пить? – спрашивал Кенарь с вызовом, глядя на Асю-Амалию, но видя и слыша лишь регги в похмельной ночи.

– У меня тут для вас бар, что ли? – не выдержал таксист, как и все таксисты, по ночам торговавший водкой. – Есть «Пшеничная» в багажнике, будете брать – берите, а выбирать у меня не из чего…

И они взяли бутылку «Пшеничной», в руке с которой, как с гранатой, новый Арктур толкнул дверь в довольно прогрессивный, новый дом 80-х годов постройки, где широкие лестницы, три лифта на каждый подъезд и окна во всю ширину помещения…

Кенарев как-то сразу привык к новой квартире Амалии, к которой она сама ещё не привыкла. В понимании этого никчёмного человека он нежданно-негаданно – попал в объятия самой забористой роскоши. Квартира новой планировки, двухкомнатная, причём одна комната очень большая, а другая – тоже большая, но чуть поменьше. Правда, кухня маловата – но её спасало панорамное окно.

Обои, бумажно-узорчатые, моющиеся, Асе уже поклеяли, но модный металлический крашенный кухонный гарнитур ещё громоздился кучей.

На подоконниках целые выставки хрусталя и фарфора и книг подписных изданий, роскошь которых только подчёркнута их художественным свалом в беспорядке. Мягкость характера владелицы выдавало сентиментальное множество мягких игрушек, у некоторых из которых – заботливо подшиты пуговицы взамен утерянных пластмассовых глаз. Заниматься таким «плюшевым ремонтом» в зрелом возрасте может только очень добрый человек…

Под потолком в зале уже подвесили большую люстру на пять рожков, какую купить можно только «со связями». Кенарь вспомнил, что его мать тоже однажды хотела купить такую люстру, вдохновлённая воплем соседки с нижнего этажа:

– Тоня, слышь, беги скорее, там, в «Хозтоварах» люстры на пять рожков выбросили!

Бежала Тоня Кенарева не по олимпийски, когда добежала – в «Хозтоварах» остались только убогие пластиковые плафоны.

– Может быть – эта люстра – оттуда? – без особого смысла или энтузиазма подумал Сергей.

Фанерные белые крашеные межкомнатные двери выгодно отличались от привычных Кенареву тёсовых, сбитых-стянутых на рейку амбарным манером дверей его «сверхмалой Родины».

Не слишком сообразительный парень, тем не менее сразу же, даже в неразобранной свалке домашней обстановки сообразил маленьким, но хватким гедонистическим умишком, что попал, куда следует. А именно – в престижное царство ковровой и книжной вкусной на нос пыли, ДСП, шпона, линолеума, шторочек-скатерочек, статуэток-вазочек, лакированных поверхностей, на которых «тута» не жалели полироли, с гордостью протирая всё это потребительское счастье регулярно.

– Дом просто полная чаша – пьяно ворочались мысли Кенаря – Да ещё и хозяйка ничего так себе…

Женщин у него никогда в его короткой и беспутной жизни не было, и, учитывая его социальную роль – по всем приметам не должно было быть. Но жизнь сложнее народных примет, раз в год и кочерга стреляет, и на безгрибье бывает грибной дождик…

При полнейшей своей неопытности, Кенарь повторил уже становящееся привычным: «семь бед, один ответ». И когда Ася стала ему жаловаться, что из-за этого кошмарного переезда спит пока на ковре, он нагло заявил:

– Мы!

– Чего мы?!

– Мы спим на ковре…

Когда погашен свет – включается воображение. Мужской дебют чухана Серёжи Кенарева, последовавший почти сразу же за музыкальным, был ирреальным, но бурным. Плоть настрадалась в вынужденной аскезе нищего и незаметного представителя массовки театра жизни, а воображение разыгралось благодаря этажу. За окном асиной спальни расцвёл разноцветно город, отчего Кенарев вспомнил такой же вид из окна у Гали Книяровой, на каком-то из дней её рождения… И там, в мерцающем заоконными огнями, наполненном виниловой музыкой, полумраке, Регина Доммаже сидела на софе, в расслабленной позе, обняв диванную подушку… И Сергей до ужаса захотелось стать этой диванной подушкой, попасть в обвив этих тонких рук «француженки», и он неприлично, завороженно, уставился на мечту…

А хрупкая блондинка Аришка Тарная тянула его за руку, танцевать «медляк», и он обнимал в танце Аришу, а воображал, что обнимает, соскальзывая руками с талии чуть ниже, «свою» Регги в ночи… Раз тогда сошла Тарная, теперь сойдёт и Ювелирная! В фантазиях Кенарева он потерял свою потасканную и давно пропитую невинность не с увядающей оперной «звездой», сластолюбивой и умелой, а с Региной своих грёз. И пока было темно – он в это верил. С рассветом грустно думал, что мечты мечтами, а жизнь жизнью.

…Похмельным крысино-серым утром это Ничто, и звать Никак, очнулось в объятиях оперной звезды областного масштаба, сыто-пьяно и с недоверием к своему счастью наблюдая разбросанные вдоль линии подбивки ковра красно-кирпичные десятирублёвки, вывалившиеся у него из кармана, когда торопливо раздевал и раздевался…

– Обидно – подумал Артур-Серёжа – Первый раз у меня, а я ничего и не помню… Что я? Где я? Почему и с кем я сплю на ковре, и зачем я сорил деньгами?! И почему тут штормит палубу, и в голове крутится навязчиво-эстрадное:

Как серёжками, качая люстрами,

Качая люстрами, танцует дом!

Согласитесь, двусмысленно звучит, если в прежней жизни тебя звали Серёжкой… Но теперь-то ты, блин, Артур, не меньше, кто это смеет напоминать ему его тёмное прошлое?!

Трезвон в дверь разогнал остатки сна, и обострил головную боль «мальчика, но мужа».

– Это грузчики! – кошечкой сонно потянулась ювелирная Ася Трубникова – Открой, они вторую партию вещей привезли…

Замотавшись в одеяло, голый и больной, шаткий, и неустойчивый не только морально, Кенарь пошёл открывать, как полагается послушным мальчикам. За клеенчатой дверью оказался мужчина в единственном числе, и совсем не похожий на грузчика. Он тоже был в одеяле, но более цветастом и артистичном, в мексиканском пончо и таком же сомбреро.

– Ты кто такой?! – заорал этот бледнолицый мексиканец на Серёжу.

– Хотел бы я и сам это знать… – подумал Кенарь, прижимая руку к пылающему, раскалывающемуся лбу – Человек без имени, без дома, без профессии, разыскиваемый военкоматом и с аттестатом о среднем образовании. И без…

Неудовлетворённый молчанием мексиканец ударил Серёжу не в бровь, а в глаз, и запоздало Арктур-второй понял, что попал под молот ревности. Бедное похмельное и побитое Никто упало на паркетный пол, шаря вокруг себя руками для равновесия хотя бы в сидячем положении, а слух разрывали истеричные вопли прибежавшей на шум полуобнажённой Амалии Ювелирной:

– Подонок! Не смей ко мне приходить! Между нами всё сказано! Как ты мог так поступить?!

– Интересно, это она мне говорит или ему? – ватно зажёвывал мысли Кенарь, как магнитофон ленту иной раз жуёт.

Судя по тому, как сердито Ася-Амалия захлопнула входную дверь, и как заботливо она оказывала потом Серёже первую медицинскую помощь – слова адресовались кабальеро в «сомбрере».

– Мерзавец! Ему это с рук не сойдёт! Артурик, надо бы лёд приложить, или что-нибудь холодное.

Кенарь пошёл в ванную, прикладывать холодную струю. В отделанной белыми и голубыми, безупречно-равнобедренными квадратами кафеля ванной комнате Кенарева приятно удивил жестяной смеситель с белыми пластмассовыми кранами и резиновым шлангом душевой лейки. Не то, чтобы это чудо гидравлики смотрелось, как в кино, но в коммуналке у Кенаревых это смотрелось бы шиком! Там был и для раковины и для ванны, и вообще для всего был только один-единственный кран-ворот. Его прозвали в народе «носатым», за его длинный и кривой поворотный излив, стандартный в миллионах домов…

Потом, в течение дня, хоть и не с первой попытки, но всё же встретивший грузчиков, Сергей помогал таскать из фургона с надписью «Трансагентство» вещи, выбирая, которые полегче, вживаясь в роль хозяина, покрикивал на кряхтевших несунов:

– Не дрова несёшь! Мы за этой «стенкой» два года в очереди стояли!

Или:

– Осторожнее тащи, ты вообще знаешь, сколько нам стоил этот ковер?

При этом юный хозяин с трудом вспоминал даже имя той хозяйки, с которой якобы годами стоял за румынской мебельной «стенкой» и, по легенде, накидывал червонец сверху за дорогущий палас. Ася она или Амалия, что псевдоним, а что паспортное, и как она разрешила себя звать – он помнил рвано и путано.

И при этом, излишне демонстративно подчёркивая радение, нёс «пред лице ея» настенные вязанные композиции и чеканки, вазы и статуэтки, вышивки в рамочках, фикус в кадке, стопки собраний сочинений классиков, перехваченные крест-накрест бечевой…

– Надо бы здесь подзависнуть хоть на малёхо… – туго, но здраво соображал Кенарь – хоть у меня и не было выбора – а выбрал я дамочку самую упакованную… Экий снайпер, с первого выстрела – сразу в яблочко, посмотрел бы на меня наш козёл-военрук! Ничего, говорил, из тебя, Кенарев, путного не выйдет! Ну, не выйдет – так войдёт…

Разве всякая женщина без мужа, имея осиную талию, имеет сверх того ещё «мягкий угол» – набор мягкой мебели из однотонных дивана и двух кресел, каждое из которых имеет просвет между подлокотником и собственно сиденьем, зрелищно расширяя пространство!

Когда, обливаясь потом и трагически пыхтя, трое грузчиков втащили этот диван в гостиную – Кенарев разоблачил одного из них, по неловкости углом мебели отодравшего лоскут обоев. Грузчик плюнул на оторванный лоскут обоев и попытался плевком этим его приклеить обратно. И это так жалко выглядело, что Кенарев не стал развивать обличительной темы, спустил дело на тормозах…

Тем более, что повреждённый участок стены прикрывался высокой диванной спинкой. Ася Трубникова, она же Ювелирная, поторопилась накинуть на диван огромную и плотную «накидку», представлявшую из себя, по сути, второй ковер. А как ещё защитить обивку столь дорогой и ценной вещи?

Из переселенческого хаоса и завалов постепенно проступал облик уютного и фешенебельного гнёздышка. Встал под раструбную люстру раздвижной стол со стульями, занял свой угол цветной телевизор «Радуга», устроилось у стены чёрное, массивное пианино. ГДР-овская стенка наполнилась чем положено: расписным фаянсом и гранёным хрусталем пополам с памятными фотографиями Трубниковой и лаковыми миниатюрами, цветастыми импортными баночками из-под чая, который, когда в них заканчивается чай, превращаются в шкатулки, и всей прочей отрадной мелочёвкой зажиточности.

На старинном, резном, явно наследственном, выбивавшемся из общего стиля мебели бюро заняли свой пост бронзовые настольные часы, убийственно-тяжёлый «сувенирный» канцелярский набор…

«Прям, как в лучших домах ЛондО́на и Парижу» – думал Артур Арктур-второй, никогда, разумеется, ни там, ни там не бывавший.

Ближе к вечеру Кенарь, преодолев робость, нараставшую по мере выхода из него паров алкоголя, спросил хозяйку:

– Ася, я останусь сегодня?

– Как раз хотела тебя об этом попросить, Серёженька! – бросилась Ювелирная на шею к своей новой игрушке. Таким, как Кенарь, не знающим толком, что такое идиллия – «идиллия» рисуется воображением именно так…

V.

Став «Артуром», Арктур-второй, тем не менее, остался Кенарем. Всё, казалось бы, новое, а жизнь прежняя! «Почти семья», даже дубликат ключа Ася выдала, но с утра она уносилась в «ёперный театр» «готовить открытие сезона», репетировала театральный бенефис. Артур Арктур-2-й, проснувшись «пополудни» (уж очень ему это архаичное словцо нравилось), из нового гнёздышка выпархивал по старым маршрутам. И снова привычно слонялся, шатался, собирал вздорные слухи и нелепые сплетни в праздную авоську своей бессмысленной и бессистемной внимательности.

– Вот угадай – цеплял на выходе из подъезда колоритный человек (таких в среде Кенаря звали «короннейшими людьми») неопределённых занятий и пропитой внешности, некто Радик, по фамилии Нигматуллин, впрочем, никогда не употреблявшейся. – Бочковое, но не на боку, левое, не коммуняцкое, и разведённое до брака – что это?!

Ответ Радик покачивал в руке – разливное пиво в полиэтиленовом мешочке. Пройти мимо было выше сил – для Артура так же, как и раньше для Серёжи…

Ведь, как сам о себе говорил Радик, поэтично, и одновременно фольклорно:

- Я – достояние страны,

- Я – достояние народа,

- На мне холщовые штаны

- И отыгралася природа…

Артур Арктур-2 забывал, куда шёл, и это было легко, потому что шёл он никуда, и часами подвисал, обсуждая, какие фильмы в каком видеосалоне крутят, и какие из них стоит посмотреть, а на какие «рубля жалко». Гибридизировали с дебильными смешками, боевики «Стальная нога» и «Двойной удар» в гипотетически возможный фильм ужасов «Двойная нога»… А пламенный триллер про восточные единоборства «Железный кулак» Нигматуллин прочно, убедительно переименовал в «Железный кутак» (что на башкирском означает половой орган).

– Ну, это же другой жанр будет… – с сомнением качал головой Артур-Серёга.

– Никакой не другой! Триллер и есть: «Железный кутак»!

Новорожденный Арктур ностальгически вздыхал по временам Кенаря: вечерний рубль на посещение видеосалона у Артура, в отличие от Серёжи имелся, но, как чаще всего бывает в жизни, не стало времени: по вечерам он теперь дудел в кабаке…

Бродили, а потом сидели в теньке, надкусив угол пластикового пакета по-братски, часа полтора, не меньше. Потом неспешно, со всей душой расставаясь с Радиком, оставляя его сидеть на каменном крылечке заколоченного чёрного входа в родную школу, «Артур» сетовал:

– Дела, знаешь, дела…

– Скажи, какой деловой!

На выходе из анфилады проходных дворов начинались пустые, в духе времени, витрины. Кенарев с выражением лица ценителя вернисажей минут двадцать созерцал там некие бруски, завёрнутые в кальку, гадая – какой это маргарин, если это вообще маргарин… А то ещё бывает «кулинарный жир»…

Этот продукт для бедных вызвал в своё время в окружении Кенаря целую дискуссию. Гоша Крепницкий, ещё не заслуживший почётного звания «Рваненький Бочок», возвестил, по-ленински, под углом, тыча развёрнутой ладонью в витрину:

– Рыночные отношения победят только тогда, когда с прилавков исчезнет это ядовитое убожище (Гоша сказал похуже – «уё… ще»), кулинарный жир!

– Рыночные отношения победят – ответил Дима Торфянов – Когда это ядовитое убожище начнут фасовать в пачки с надписью «Масло – высший сорт»…

– Рыночные отношения победят, когда вы оба заткнётесь! – нашёл Кенарь, как ему казалось, «золотую середину» в неразрешимых противоречиях очевидной правоты обоих собеседников.

– Дурак ты, Серый! – ожёг его правдивой, но потому ещё более обидной характеристикой, Дима.

– Погоди, погоди! – с характерной интеллигентской заполошностью встопорщился Крепницкий – А ведь он прав! Фундаментально прав! Рыночные отношения – это когда никто не обсуждает вопросов, напрямую его не касающихся!

Куда-то уплыли по реке судьбы после выпускного и Дима и Гоша, а «Кулинарный жир» остаётся… Или это всё же классом повыше, маргарин собственной персоной? – гадал Артур Арктур, король бессмысленных дилемм.

Тут, вывернув с перекрёстка, к его гаданиям примкнул болтливый поэт Лёшка Искоренев, что означало долгие и бесплодные разговоры часа на два, не меньше. Для такой роскоши общения приятели удалялись обычно в приятную тень лип маленького скверика, потрындеть на «липовые» темы.

– Хочешь, новые стихи свои почитаю? – с отчаянием в глазах предлагал Искоренев, вирши которого, по причине их перепроизводства, обычно никто слушать не хотел. Но Кенарев, убивавший время единственно доступным ему способом, подозрительно-быстро соглашался, и Лёша завывающим, снова подражательным – потому что в 1990-м все всем подражают – голосом пономарил:

Уфа пуста. И отрешённо

В снах вспоминает жизни бредь.

Повсюду в чёрном капюшоне

Блуждает смерть.

К Вам подойти дичиться близко,

Пока ещё не пробил час,

Но, понемногу шаря в списках,

Дойдёт до Вас.

Тогда, быть может, вам присниться

Сон сладкий, как в бокале яд,

Её влюблённые глазницы

И предков ряд…

Вы беззащитны, как Адам

Она же жизнь-болезнь излечит.

Темно. Весь мир похож на храм.

В нём звёзды – свечи.

– Хорошо! – кивал Серёга, не потому, что стихи были хороши, а потому что никакой альтернативы им не проглядывалось: ведь брусковатый маргарин за стёклами «Азык-тулека» он уже заведомо и досконально изучил.

От упадничества строф Искоренев предсказуемо, и даже логично перескакивал на неблагодарность человеческую, порождающую пессимизм культуры. Он выступал, месяц от месяца всё нелепее, последним поклонником Горбачёва, «стиснутого между красными убийцами и коммерческими ворами». И, разумеется, разил хрестоматийным:

– Ворюга мне милей, чем кровопийца…

Поскольку на раскрученный источник [3] Лёша не ссылался – Кенарь думал, что это тоже его сочинение.