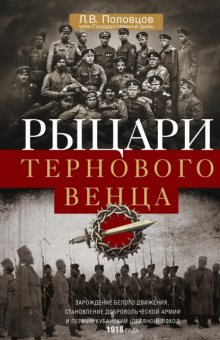

Рыцари тернового венца. Зарождение Белого движения, становление Добровольческой армии и Первый Кубанский (Ледяной) поход бесплатное чтение

Предисловие

Гражданская война, поистине братоубийственная, остается одной из самых страшных и горьких страниц в истории России. Она унесла, по разным оценкам, от 10 до 17 миллионов жизней, и еще 2 миллиона человек вынужденно покинули родину, отправившись в эмиграцию.

Раскол в обществе, начавшийся еще в дни революции 1905 года, достиг апогея после Октября 1917 года, когда в масштабах всей страны началась ожесточенная война между вооруженными формированиями разных политических сил.

Основная борьба шла между большевиками и их сторонниками (красными) и не принявшими советскую власть антибольшевистскими силами (белыми), хотя в сложный клубок боевых действий вмешались и другие. Были и национальные силы, боровшиеся за отделение своих территорий от России ради создания независимых республик, и подразделения анархистов, не желавших поддерживать ни белых, ни красных, и просто бандиты, сбившиеся в большие вооруженные шайки, и войска интервентов из стран Антанты, и немецкая армия с союзниками, занявшая по условиям Брестского мира большую часть европейской территории страны (от Пскова до Крыма и Ростова-на-Дону), после чего 56 миллионов бывших подданных Российской империи попали в зону немецкой оккупации, и оказавшиеся на российской территории военнопленные Первой мировой войны (чехословацкие отряды, к примеру), активно ввязавшиеся в конфликт… Но все же именно красные и белые стали главными силами войны, раздиравшей страну на части.

Безумная конфронтация разных лагерей, сформировавшихся в некогда едином российском обществе, привела к большой крови и обоюдной жестокости. «Красный террор», «белый террор» – понятия, введенные учеными-историками, стали обозначением расчеловечивания противников, восприятия их как нелюдей, на которых не распространяются нормы морали… И это оказалось одним из самых ужасающих факторов российской жизни на долгий исторический период.

Гражданская война – очень сложная тема, и свидетельства очевидцев и участников боевых действий дают много пищи для размышлений вдумчивому читателю. Книга воспоминаний «Рыцари тернового венца» была написана в эмиграции Львом Половцовым – человеком, стоявшим у истоков Белого движения и формирования Добровольческой армии. Член Государственной думы третьего и последнего, четвертого созыва, Лев Викторович Половцов не принял революционные преобразования 1917 года и новую власть. В конце 1917 года он оказался на Дону – Область войска Донского не поддержала большевиков и объявила о своей автономии. Сюда, под защиту генерала А.М. Каледина, избранного казаками атаманом Войска Донского, начали стекаться беженцы из Центральной России, офицеры, политики, предприниматели…

В ноябре в Новочеркасске появился генерал М.В. Алексеев. При Временном правительстве 2 мая 1917 года он был назначен Верховным главнокомандующим и исполнял свои обязанности до 21 мая, пытаясь остановить развал армии. А когда в августе А.Ф. Керенский принял Верховное командование армией на себя, генерал Алексеев согласился стать начальником Главного штаба… Многие сослуживцы по императорской армии полагали, что старый генерал «запятнал этим свои седины».

Но и сам Алексеев был в отчаянии, видя происходящее в стране. За несколько дней до Октябрьского вооруженного восстания он написал в письме жене:

«Никогда ещё не охватывала мою душу такая давящая тоска, как в эти дни, дни какого-то бессилия, продажности, предательства. Всё это особенно чувствуется здесь, в Петрограде, ставшем осиным гнездом, источником нравственного, духовного разложения государства. Как будто по чьему-то приказу исполняется чей-то предательский план, власть в полном значении слова бездействует и ничего не хочет делать, зато говоренья бесконечно много… Предательство явное, предательство прикрытое господствует на всём».

Многие упрекали его за участие в неоднозначных событиях 1917 года, но Алексеев надеялся все исправить… Он поставил своей целью возрождение единой и неделимой России, восстановление ее целостности и правопорядка, и с этой целью начал формирование Добровольческой армии, собирая под свои знамена всех противников большевизма.

Поначалу вокруг Алексеева собралось буквально несколько человек… Это была не только не армия, даже не отряд. Алексеевская организация, или Алексеевское движение – так поначалу называли эту группу энтузиастов. Но Лев Половцов сразу оказался в их числе. Он не относился к кругам высокопоставленных военных, был человеком штатским, но ему доверили возглавить хозяйственное управление формирующейся армии.

Не имея никаких средств, кроме личных сбережений Алексеева и его соратников да небольших частных пожертвований, приходилось совершать чудеса – разместить, накормить и одеть прибывающих со всех концов России на Дон в Алексеевскую организацию военных, иногда в силу обстоятельств без копейки денег и в лохмотьях… Генерал С.Л. Марков, бывший в заключении вместе с генералом Корниловым и другими участниками Корниловского выступления, появился в виде нищего бродяги, его даже не сразу узнали и отказывались впускать в общежитие офицеров…

Осложняло положение и то, что донской атаман Каледин сперва холодно встретил генерала Алексеева и собиравшихся на Дону добровольцев. Казаки не приняли большевиков, но и воевать с ними не желали. Каледин объяснял, что они очень «устали от войны», и просил Алексеева не задерживаться надолго в Новочеркасске, а заняться формированием армии в другом месте.

Действительно, казаков в Добровольческую армию на первом этапе вступило не более 4 процентов. Но все же армия росла, формировались все новые подразделения. Вскоре Добровольческую армию возглавил генерал Л.Г. Корнилов. У атамана Каледина и у части казаков настроение стало меняться. Каледин начал оказывать помощь добровольцам. А в конце января 1918 года, когда Добровольческая армия потерпела поражение от Красных частей и Корнилов объявил, что выводит ее на Кубань, так как без массовой поддержки казачества ей грозит гибель, это стало ударом для Каледина, уже считавшего добровольцев главной опорой. Без них в его распоряжении оставалось всего 147 штыков.

В тот же день генерал Каледин покончил с собой. В предсмертном письме, адресованном генералу Алексееву, он объяснил свой уход из жизни «отказом казачества следовать за своим атаманом».

Лев Викторович Половцов находился в Добровольческой армии с первых дней и рассказал о том, что видел своими глазами. Тяжелые бои, Ледяной поход, ставший легендой среди белых офицеров, победы и отступления, гибель лидеров движения, отзывавшаяся страшной болью в сердцах его участников… Все это он фиксировал, от героических до бытовых сторон жизни Добровольческой армии, стараясь быть беспристрастным. О себе он писал в третьем лице, как о множестве других «персонажей» этой страшной драмы, но в финале воспоминаний поставил подпись, подчеркнув еще раз свое авторство.

Участником Ледяного похода Добровольческой армии был и сын Л.В. Половцова Юрий Половцов, штаб-ротмистр.

Последующие этапы борьбы Белой армии Половцов оценивал не так высоко, завершив мемуары словами:

«Добровольческая армия умерла, оставив наследнице доблестное свое имя.

Мир праху вашему, страстотерпцы!

Так перевелись на Руси богатыри».

После Гражданской войны Л.В. Половцов жил в эмиграции, сперва во Франции, потом в Уругвае. В 1936 году он покончил жизнь самоубийством…

Печатается по изданию: Половцов Л.В. Рыцари тернового венца: Воспоминания члена Государственной думы Л.В. Половцова о 1-ом Кубанском (Ледяном) походе генералов М.В. Алексеева, Л.Г. Корнилова и А.И. Деникина. – Прага: Тип. Грюнхут и Ко, 1923. – 219 с.

Текст воспоминаний приведен в соответствие с современными правилами орфографии. Сокращения, непонятные современному читателю, раскрыты.

Рыцари Тернового Венца

Памятный знак участника Первого Кубанского (Ледяного) похода

Приказом Добровольческой армии 1918 г. № 499 был установлен для участников 1-го Кубанского похода особый знак отличия – меч в терновом венце. Знак носится на груди: 1-й степени – на георгиевской и 2-й степени – на владимирской лентах. (Примеч. авт.)

I.

Разруха и немцы

Конец октября 1917 года.

Зимний дворец в Петрограде пал под натиском большевиков, а с ним вместе исчезла и последняя, quasi-законная, власть в России. Правительство Керенского сдалось на милость Ленина и Троцкого.

Бешеная оргия убийств, грабежей и неслыханных издевательств над человеческой личностью сопровождала торжество победителей.

Сопротивления не было.

Геройские выступления военной молодежи в Петрограде и в Москве кончились полным разгромом. Никто не поддержал, а начальство только предавало.

Русская интеллигенция, столько лет мечтавшая о революции, в ужасе спряталась по углам. Только теперь познала она, что ее розовые мечты о «бескровнейшей в мире революции» были мечтами неопытной институтки.

Армия превратилась в толпу разбойников, грабивших и бессмысленно разрушавших все и вся на своем последнем походе «домой».

Лучшие генералы и офицеры, остававшиеся еще в армии, или убиты, или арестованы в ожидании суда и убийства. Большинство – бежало, и им удалось скрыться в скромных профессиях извозчиков, грузчиков на железных дорогах и рабочих на фабриках.

Предпарламент1 разогнан большевиками самым бесцеремонным способом.

Исчезло всякое понятие о праве и нравственности. Суд превратился в комедию с трагическим окончанием. Неслыханный произвол воцарился в стране, и никто не знал, какой ужас ожидает завтра его или его близких.

Убивали всех, кто чем-нибудь выдавался из толпы.

Это было организованное истребление всех лучших сил русской интеллигенции. Убивали инженеров, но не тех, кто дурно обращался с рабочими или чем-нибудь проявлял свою контрреволюционность, убивали самых способных. Хватали профессоров наиболее выдающихся. Арестовывали и потом убивали фабрикантов и купцов самых предприимчивых.

Большевикам, а главное, их антрепренерам-немцам, нужна была лишь бессмысленная толпа рабов. Только над рабами могли властвовать невежественные демагоги, и только послушные рабы представляли для немцев величайшую в мире добычу.

Колоссальные естественные богатства России, России без интеллигенции, попали бы навек в бесконтрольную власть немцев.

Вот как мечтали они вознаградить себя за все протори2 и убытки ужасной войны.

Немцы предполагали повторить в России то, что они проделали когда-то с чехами. Во время упорной борьбы с ними, в начале новых веков, немцы истребили в Чехии поголовно все дворянство, духовенство и крупную буржуазию, то есть все, что стояло выше толпы по своему умственному развитию и материальному благосостоянию. Чехия была разорена, обезглавлена, и целые века она не могла освободиться от немецкого рабства.

То же самое грозило и России. Истребить интеллигенцию и перекачать в Германию русские богатства.

Брестский договор был только первым актом этой антрепризы, а русский золотой запас уже полился широкой струей в Германию.

Ничто, казалось, не могло помешать этому ужасному плану разграбления богатейшей в мире страны.

II. Донская область. Генерал Алексеев

Большевизм огнем и кровью заливал всю Россию; его волны докатились и до Донской области, далекой от центра государства.

Здесь большевистские верования воспринимались также с большой готовностью, но только городским населением и частью сельского – не казачьего.

Громадное большинство казаков относилось к большевизму отрицательно. Ни Войсковой круг, ни первый выборный войсковой атаман генерал Каледин не признали большевистского правительства и объявили Донскую область самостоятельной частью Русского государства.

Сюда, на Дон, под защиту казачьей автономии, и спаслась часть русской интеллигенции, не желавшая подчиниться варварскому игу большевиков.

С ужасом смотрели они на беспощадное разрушение русской государственности и в полном отчаянии не видели выхода из страшной бездны, в которую ринулась Россия.

В начале ноября 1917 года в Новочеркасске, столице донского казачества, появился скромно одетый, преклонного возраста господин в очках, с видом профессора. Господин этот о чем-то хлопотал, его видели постоянно у атамана; он собирал у себя военную молодежь и беседовал с офицерами.

Генерал от инфантерии М.В. Алексеев (справа) на совещании в Ставке Верховного главнокомандующего императора Николая II. Слева генерал М.С. Пустовойтенко. 1915 г.

По городу ходили разные слухи о каком-то заговоре; рассказывали, что Дон идет на Москву, чтобы положить конец издевательствам над Россией; называли даже разных походных атаманов, которые якобы уже назначены.

Через несколько дней дело разъяснилось. Этот господин оказался генералом Михаилом Васильевичем Алексеевым, бывшим начальником штаба Императора Николая II, а впоследствии Верховным главнокомандующим русской армией при Временном правительстве.

Генерал Алексеев, ближе всех видевший ужасные результаты разложения армии, еще при Временном правительстве предпринимал всевозможные меры к воссозданию армии. Но все его попытки в этом направлении и в Петрограде, и на московском совещании остались без результата.

Между тем он ясно сознавал, какое тяжелое будущее предстоит России, если она так печально и позорно нарушит свои обязательства перед союзниками в мировой борьбе. Он уже не мечтал об активных операциях, но думал, что и при ничтожном сопротивлении со стороны России немцы будут крайне затруднены на Западном своем фронте.

После разгона предпарламента генерал Алексеев убедился в том, что все легальные способы борьбы бесплодны. Но, несмотря на всю свою усталость и болезни, он не сдал еще своих позиций. Чего нельзя было добиться законным путем, то, казалось ему, возможно сделать иначе. Он думал, что не все еще потеряно.

Если большевистская Россия уже примирялась с немцами и если прежней русской официальной армии не существовало, то нужно было создать иную армию и с ней продолжать войну с немцами во что бы то ни стало.

Генерал Алексеев решил образовать новую армию на особых началах. Он задумал созвать на Дон всех, кто пожелал бы служить родине добровольно.

Эта Добровольческая армия должна была организоваться, при помощи союзников, в казачьих областях, на Дону, на Кубани и на Тереке. Получив здесь надлежащее снабжение, армия могла двинуться на запад, чтобы остановить беспрепятственное шествие немцев.

Союзным представителям план генерала Алексеева казался вполне исполнимым, и они обещали оказать полное содействие, конечно, только с финансовой стороны. В то время Донская область была отрезана от союзных государств, так как Дарданеллы находились еще в руках враждебной Турции. Черное море было заперто, да к тому же и русский военный флот захватили большевики. Поэтому никто и не мечтал о помощи, со стороны союзников, путем снабжения армии вооружением, военными припасами, обмундированием и т. п. Все это армия должна была добыть сама на месте или силой, или за деньги.

Получив от союзников твердое обещание оказать армии возможно скорую помощь деньгами и заручившись согласием донского атамана генерала Каледина, генерал Алексеев выработал план добровольческой организации и немедленно приступил к его выполнению.

Ближайшими сотрудниками генерала Алексеева были в то время: его адъютант ротмистр Шапрон, начальник штаба полковник Веденяпин, подполковник Лисовой и капитан Шатилов; начальник строевой части бежавший из Быховской тюрьмы генерал от инфантерии И.Г. Эрдели; начальник хозяйственной части – член Государственной думы Л.В. Половцов; по политическим вопросам – член Государственной думы Н.Н. Львов, С.С. Щетинин и А.А. Ладыженский.

В Ростове и Таганроге работал председатель Общества заводчиков и фабрикантов В.А. Лебедев.

Для сбора добровольцев с фронта в Киеве была создана особая организация, во главе которой стоял генерал от кавалерии А.М. Драгомиров и член Государственной думы В.В. Шульгин.

На первый призыв генерала Алексеева отозвалось около 50 офицеров и юнкеров, бежавших в Новочеркасск из Петрограда и Москвы после октябрьских стычек с большевиками. Из них были составлены кадры первых воинских частей: офицерского и юнкерского батальонов.

Прибывали добровольцы и из соседних местностей – оборванные, без белья, без сапог, в каких-то опорках. Их надо было разместить, одеть, обуть и кормить, а денег было мало.

Получив самые широкие обещания денег со стороны различных общественных организаций в Москве и Петрограде, генерал Алексеев приступил к выполнению своего плана, имея в кармане 10 тысяч рублей, занятых им у частного лица. На эти 10 тысяч рублей и жили несколько дней кадры будущей армии.

Постепенно стали поступать в кассу местные пожертвования, но в ничтожных размерах. Наконец наступил момент, когда стало ясно, что завтра надо бросить все дело, потому что денег больше нет.

Помочь делу решили сами добровольцы. Наиболее состоятельные из них, не имея сами наличных денег, воспользовались своими кредитоспособными именами и выдали векселя. По учете векселей, при содействии Н.Н. Львова, в местных банках получилась сумма около 350 тысяч рублей, которые и спасли дело на некоторое время.

Одному богу известно, какие мучительные часы переживали Алексеев и его сотрудники в это время.

Поставив на карту все: и доброе имя, и жизнь, и все свое прошлое, увидав полную возможность осуществления своей мечты о великом деле, – генерал Алексеев мог оказаться в самом ужасном положении.

Ведь от великого до смешного один только шаг. А разве не смешно было бы для бывшего Верховного главнокомандующего собрать армию – в 50 человек – и затем распустить ее.

Но генерала Алексеева эта мысль не пугала. Он хлопотал, просил, умолял, и хотя с величайшими затруднениями, но армия создавалась и увеличивалась.

III. Казаки и запасные пехотные полки

В самом начале будущая армия организовывалась тайно. Совещания созывались в частных домах, приказы передавались из рук в руки.

Тем не менее скрыть от немецких шпионов даже зародыш будущих организаций не удалось. Немцы поняли сразу всю серьезность дела и немедленно приняли свои меры, а послушные им большевики провели эти меры в жизнь.

Прежде всего, среди донских казаков была проведена самая широкая агитация с целью дискредитировать в их глазах Добровольческую армию. Казакам внушалось, что армия эта создается совсем не для борьбы с немцами, а для восстановления монархической власти в России, для уничтожения всех свобод, приобретенных народом.

Эта агитация, подкрепленная раздачей громадных денежных сумм, имела очень большой успех. Казаки относились к добровольцам недружелюбно.

Для организации воинских частей необходимы были помещения, но их не давали. На помощь пришел союз городов. Создали фикцию, что все собравшиеся офицеры и юнкера – слабосильная команда, выздоравливающие, требующие ухода, а потому для них и отвели общественные лазареты.

Генерал от кавалерии А.М. Каледин, первый избранный атаман войска Донского в XX веке. Стоял у истоков формирования Добровольческой армии. 29 января 1918 г. застрелился, разочаровавшись в казачестве, не поддержавшем поначалу Белое движение

Атаман Каледин, искренне сочувствовавший идее Добровольческой армии, приказал выдать оружие и патроны добровольцам, но его приказания не исполнялись.

Молодежи отцы их, безусловно, запрещали вступать в ряды армии и лишь немногим казакам удалось тайком бежать к добровольцам.

Особый успех эта агитация имела среди не казачьих воинских частей, находившихся в Донской области. Два пехотных запасных полка были расположены под самым Новочеркасском, четыре таковых же в сорока верстах, в городе Ростове, и три – в Таганроге.

Полки эти получили приказание от большевиков немедленно уничтожить зачаток армии. Конечно, будь полки в порядке, а не так дезорганизованы, как была дезорганизована вся русская армия, им не стоило бы никакого труда в один час искрошить кучку офицеров и юнкеров, собравшихся в Новочеркасске.

Произошло же на самом деле обратное.

Пока солдаты собирались на митинги и бесконечно спорили о том, как произвести нападение на буржуев, атаман Каледин, как командующий войсками в области, отдал приказ – расформировать все запасные полки, расположенные в Донской области, и отправить солдат по домам.

В подкрепление приказа на Хутунок, место расположения двух полков под Новочеркасском, демонстративно были наведены орудия и пулеметы, под прикрытием добровольцев, число которых не превышало тогда 600 человек, и 10 тысяч пехоты сдались, беспрекословно исполнили они приказ атамана – разъехались в два-три дня из Донской области.

Не так просто обошлось дело с разоружением четырех полков, расположенных в Ростове. Солдаты не только не исполнили приказа атамана, но, при содействии прибывшего в Ростов отряда черноморских матросов, сами напали на казачьи части, стоявшие в городе; после краткой борьбы казаки сдались и разоружились.

Упоенные успехом большевики решили атаковать Новочеркасск.

Генерал М.В. Алексеев

Это был тяжелый момент. Добровольцев было только 600 человек. С другой стороны наступало около 15 тысяч солдат, прекрасно вооруженных и снабженных, с артиллерией и пулеметами.

Сопротивление казалось невозможным, тем более что офицеры и юнкера только что прибыли в Новочеркасск, не отдохнули, не сорганизовались в воинские части; они не были ни одеты, как следует, ни обуты, с разнокалиберным оружием, нахватанным кое-где и кое-как.

Казачьи части были неподвижны и в действительности почти не принимали участия в боях.

2 ноября генерал Алексеев начал собирать около себя офицеров и юнкеров, а 26 ноября эта кучка воинов уже дралась под станцией Кизитеринкой, в пятнадцати верстах от Ростова, с неприятелем, в двадцать пять раз сильнейшим.

Но добровольцы были воодушевлены идеей – идеей воссоздания своей родины, восстановления ее попранной военной мощи; на другой же стороне действовало только приказание, неведомо кем отдаваемое; там была апатия и полная дезорганизация, отсутствовало какое-либо желание подвергать себя зачем-то излишней опасности.

IV. Первый бой. Казачье интендантство. Генерал Назаров

Первый бой под Кизитеринкой оказался нерешительным.

Хотя добровольцы и продвинулись вперед под Нахичевань, но посланные совместно с ними казачьи части действовали вяло и неопределенно. Наступление прекратилось. Надо было хотя бы удержать занятые позиции, но это было очень трудно. Враг был впереди, но не друзья были и сзади; не раз свистали над добровольцами пули, летевшие со стороны казачьих частей.

Подвоза патронов не было, а на другой день добровольцы не получили даже пищи.

Произошло это благодаря полной бездеятельности казачьих артиллерийской и интендантской частей.

Перед выступлением из Новочеркасска, по соглашению атамана с генералом Алексеевым, все снабжение отрядов, казачьих и добровольческого, возложено было на казачьи учреждения.

Не особенно доверяя казакам, начальник хозяйственной части Добровольческой армии приказал выдать добровольцам усиленный дневной запас пищевых продуктов, почему добровольцы и были сыты хоть первый день. Казакам же не привезли ничего. Интенданты еще переписывались.

Лишь вечером добрался до Новочеркасска посланный атаманом из Кизитеринки полковник Карпов, который должен был экстренно организовать снабжение отрядов.

Не получив от интендантов ничего, кроме обещаний, он в отчаянии обратился за помощью к одной из местных дам, имевшей репутацию энергичного организатора.

Генеральша немедленно по телефону созвала совещание из оставшихся в городе чинов добровольческого штаба и других лиц, сочувствующих делу. Члены совещания распределили между собой роли, кто купит хлеб, кто сало, кто чай и сахар, а кто повезет патроны, и на другой день к вечеру все уже оказалось на позициях.

Тем временем на фронте положение становилось весьма серьезным. Обозначилось фланговое движение противника, угрожавшее отрезать добровольческий отряд от Новочеркасска.

Ввиду бездействия казачьих частей, противник наступал свободно, добровольцам угрожала гибель.

Отстреливаясь направо и налево, отряд в течение трех дней не сдает, однако, своих позиций и стойко отбивает атаки неприятеля.

Но вот засвистали пули и с тыла.

Обошли. Отступления нет.

– Умирать – так умирать с честью, – решили добровольцы и бросились в последнюю смертельную атаку на неприятеля.

Буря огня несется им навстречу. Не добежать до штыкового удара, все полягут.

Но вдруг огонь противника стихает; в цепях его видно какое-то смятение.

– Бум, бум, – слышится в тылу красных, и над их резервами рвутся шрапнели неизвестного происхождения.

Все в недоумении.

Добровольцы удваивают усилия.

Неприятель отступает, а потом обращается в паническое бегство. Добровольцы преследуют солдат по пятам и врываются в Ростов, но союзник их невидим, и лишь снаряды, летящие с таганрогской дороги, свидетельствуют, что там стоит какая-то часть.

Между тем солдаты запасных полков, добежав до своих казарм, бросили оружие и объявили, что они сдаются.

Добровольцы и расхрабрившиеся казачьи части занимают город, и наконец показывается и союзник – генерал-майор Назаров с двумя пушками и прислугой при них из 50 человек – офицеров, фельдшеров и гимназистов. Больше никого и ничего.

Оказалось, что генерал Назаров, бывший в Таганроге, приказал местным казачьим частям выступить к Ростову. Части не пошли, за исключением команды фельдшеров. К ним присоединились гимназисты и несколько офицеров-артиллеристов. Они запрягли два орудия и два зарядных ящика и пошли на помощь к Каледину.

По дороге к Ростову Назаров увидал двигающийся вверх по Дону из Азовского моря отряд мелких морских судов с черноморскими матросами, которые шли на помощь к своим товарищам, возбудившим восстание в Ростове.

Укрывшись в ложбинке, генерал Назаров открывает беглый огонь из своих орудий. Одно судно тонет, другие, отстреливаясь от невидимого неприятеля, поворачивают и спешно спускаются к морю. Назаров преследует их метким огнем.

Прогнав моряков, он спешит к Ростову. Узнав о положении дел здесь, он немедленно открывает огонь по неприятелю.

Его орудия действуют с невероятной быстротой. Меняя позиции одну за другой, два орудия производят впечатление чуть ли не нескольких батарей, и неприятель ошеломлен.

Солдаты знали, наверное, что серьезного врага перед ними не более 600 штыков, а потому и наступали бойко. Но оказалось, что и эти кусаются. А тут еще какие-то союзники с артиллерией. Считая себя окруженными, солдаты потеряли дух и сразу ударились в панику.

После боя под Ростовом разошлись по домам и три запасных полка, стоявшие в Таганроге.

V. Снабжение армии

Армия увеличивалась числом, но теперь уже медленно. Большевики приняли все меры, чтобы воспрепятствовать проезду добровольцев на Дон. По всем станциям железных дорог были размещены особые команды, производившие день и ночь обыски пассажиров.

На станции Волноваха задержан был поручик Николаев. При обыске у него нашли зашитым в фуражке офицерский билет.

Участь Николаева была решена – на рассвете расстрелять.

На ночь его, вместе с пятью другими обреченными, поместили в сарай. Кроме наружного часового, в сарай поставили еще другого внутри у дверей.

Через час второй часовой начинает дремать.

Николаев тихонько подкрадывается к нему. Выждав момент, когда наружный часовой отходит от двери, Николаев бросается на дремлющего и душит его. Винтовка валится на землю, и ее подхватывает другой офицер.

Услыхав шум, наружный часовой окликает товарища. Офицер отвечает за него. Чуя что-то недоброе, солдат откидывает затвор, приотворяет дверь и без звука падает, пораженный штыком в грудь.

Офицеры скрываются в темноте, и все шестеро благополучно прибывают в Новочеркасск.

Но не все так счастливо отделываются, и сотни офицеров заплатили своей жизнью за попытку пробраться на Юг. Тем не менее, и пешком, и на лошадях, и с казачьими эшелонами, возвращавшимися с фронта, добровольцы прибывали в армию.

Образовались новые войсковые части; к прежним офицерскому и юнкерскому батальонам прибавились: георгиевский батальон, второй офицерский батальон и кавалерийский дивизион.

Для хозяйственной части армии настали трудные дни. Денег было мало, и надо было беречь их как зеницу ока. Но добровольцев надо и одеть, и кормить, и вооружить.

Между тем в хозяйственную часть никто из добровольцев не шел. Были среди них и пожилые штаб-офицеры, были и специалисты, заведывовшие ранее хозяйственными частями, но все шли в строй простыми рядовыми и не соблазнялись тыловыми местами.

– Мы пришли драться, а не бобы разводить, – говорили старики-полковники и шли в роты под команду молодых обер-офицеров военного времени.

Это был первый призыв Добровольческой армии, это были убежденные люди, искавшие не карьеры, а стремившиеся исполнить свой долг перед родиной.

На помощь хозяйственной части пришли жены добровольческих вождей и городские дамы.

С утра до вечера бегали они по городу, собирали белье, одежду, обувь, скупали, торгуясь до хрипоты, на базарах теплые носки и перчатки и вообще оказывали колоссальные услуги армии в хозяйственной ее жизни. Но, несмотря на все усилия, дело обмундирования армии подвигалось медленно, так как главное, а именно казенное имущество, захватывали казаки, и лишь случайно попадало оно в руки добровольцев.

С помощью дам были устроены и лазареты, в которых они же служили и сестрами, и сиделками, конечно, безвозмездно.

Немало трудностей пришлось испытать и с вооружением армии.

После первого боя под Ростовом начальник хозяйственной части распорядился собрать винтовки и патроны, оставшиеся на местах столкновений с неприятелем; все это собрали, но казаки взяли в свои склады и ничего не выдали добровольцам.

Пришлось прибегать к нелегальным способам: подкупили в ту же ночь других казаков, охранявших транспорт оружия на станции, и увезли целый вагон новых винтовок, не бывших в употреблении.

Тяжело было добровольцам без артиллерии. Кадры были в готовности, в виде остатков юнкеров Михайловского и Константиновского артиллерийских училищ.

У казаков были запасные батареи, и генерал Каледин приказал передать их добровольцам, но казаки отказались выдать орудия.

В это время в армии были получены сведения о том, что в соседнюю с Донской областью Ставропольскую губернию прибыла 39-я пехотная дивизия, самовольно оставившая Кавказский фронт. Вместе с дивизией пришла артиллерийская бригада. Бригада была расположена на самой границе Донской области. Части эти были дезорганизованы, охраны казенного имущества почти не было, караулы не держались.

Между тем юнкера-артиллеристы не знали покоя ни днем ни ночью, мечтая добыть себе пушки. А тут под боком, в каких-нибудь двухстах верстах, бесхозяйные орудия.

Не вытерпели. Собралось 25 офицеров и юнкеров, достали лошадей и отправились за добычей.

В темную ночь бесшумно вошли добровольцы в село Лежанку, где стояла батарея. Окружили место расположения орудий и подняли обезумевшую от неожиданности прислугу; под наведенными револьверами приказали запрячь одно орудие и два зарядных ящика, полные снарядами, и ускакали вместе с ездовыми большевиками.

Пока в Лежанке разобрались, что произошло, и пока снарядили погоню, наши молодцы проскакали уже верст двадцать и, свернув с дороги в степь, затаились. Погоня промчалась мимо, а добровольцы другой дорогой, быстрым ходом, ушли на Дон и благополучно привезли свою добычу в Новочеркасск, к несказанной радости своих сотоварищей.

VI. Генерал Л.Г. Корнилов

6 декабря в Новочеркасск приехал генерал Лавр Георгиевич Корнилов.

Назначенный при Временном правительстве Верховным главнокомандующим русской армией генерал Корнилов, к ужасу своему, убедился в невозможности продолжать войну с немцами. Полная дезорганизация армии была неотвратима ввиду непрерывной агитации большевизма. Все самые строгие меры по восстановлению дисциплины были бесплодны, так как агитация делала свое разрушительное дело, а правительство не предпринимало никаких мероприятий к прекращению этой разрушительной работы с тыла. Правительство само боялось большевиков и не решалось на открытую борьбу с ними.

Наконец первый министр Керенский пришел к полному тупику; он ясно увидел, что завтра будет покончено и с ним, то есть большевики захватят в свои руки всю власть.

Настойчивые указания генерала Корнилова на необходимость силой водворить порядок в государстве теперь подействовали на Керенского, и он предоставил генералу свободу действий.

Генерал Корнилов, совершив необходимые приготовления, в августе 1917 года двинулся с армией на столицу, и его передовые части уже подходили к Петрограду.

В этот момент Керенский опять струсил, и правительство объявило Корнилова бунтовщиком. Эта измена так подействовала на Корнилова, что он пробыл несколько дней в нерешительности, ожидая разъяснения, как казалось ему, какого-то недоразумения. Нерешительность погубила все дело. Его предали все, и Керенский посадил Корнилова, в ожидании суда, в Быховскую тюрьму.

Этого времени Корнилов даром не потерял. Совместно с ним сидели в заключении лучшие генералы русской армии, изъявившие полную с ним солидарность. Там обдумывались планы создания новой России, просматривались прежние ошибки и создавались новые комбинации. С генералом Алексеевым поддерживались постоянные сношения.

Наконец был придуман план освобождения из Быхова. План удался. Генерал Корнилов, переодетый текинцем, оказался за стенами тюрьмы.

Со всех сторон помчалась за ним погоня, но текинские кони уносили все дальше и дальше будущего вождя добровольцев. Генерал Корнилов испытал целый ряд приключений и, наконец, в теплушке вместе с большевистскими солдатами благополучно прибыл на казачью территорию.

Около этого же времени пробрались на Дон под видом мастеровых, торговцев и т. п. и другие быховские сидельцы-генералы. Генерал С.Л. Марков прибыл в таком неприглядном виде, что его сначала даже не пустили в офицерское общежитие, не веря, что он бывший офицер, а тем более генерал.

Генерал от инфантерии Л.Г. Корнилов

18 декабря состоялся первый военный совет армии, и генерал Алексеев изложил собравшимся свои планы и что им сделано для их выполнения.

Армия состояла тогда из 1500 человек, вооруженных уже однообразным оружием, русскими трехлинейками, с 200 патронами на винтовку. Артиллерию представляло одно орудие. Обмундирование не было единообразным, но каждый доброволец был одет и обут. Медицинская часть была значительно пополнена благодаря санитарному поезду Императрицы Александры Феодоровны; этот поезд подогнал к Ростову каким-то искусным маневром А.И. Гучков. Запасов для дальнейшего формирования не было никаких. Не было и главного – денег, так как союзники не исполнили своего обещания.

Генерал Корнилов, выслушав доклад, заявил:

– Такой армии я не принимаю, – и ушел из заседания совета.

Это был тяжелый удар для генерала Алексеева. Он работал не для себя, он боролся за общее дело.

Генерал Алексеев понимал, что во главе армии должен быть человек железной воли и популярный. Корнилов обладал и тем и другим качеством. Его беспримерное мужество, проявленное в боях с Германией, его непреодолимые наступления, его чудесное спасение из австрийской тюрьмы, наконец, последнее бегство из Быхова сделали имя его легендарным. Такой генерал мог совершить чудеса. И в самый решительный момент, когда маленькая еще армия уже доказала на деле, что она стоит, все заколебались.

По счастью, минутная слабость Корнилова была только вспышкой, которая и потухла бесследно. Через день стало известно, что Корнилов принял на себя командование армией, а генерал Алексеев оставил за собой политическую и финансовую части.

VII. Организация армии

Добровольческая армия в начале января 1918 года перешла в Ростов-на-Дону и состояла к тому времени уже из 4 тысяч человек.

К старым воинским частям – 1-му и 2-му офицерским, юнкерскому, георгиевскому батальонам и кавалерийскому дивизиону – прибавились: Корниловский ударный полк, остатки которого, в количестве около 200 офицеров и солдат, были приведены с фронта капитаном Нежинцевым, студенческий батальон – из учащейся молодежи, морская рота – из морских офицеров, гардемаринов и кадетов, инженерная рота и чехословацкий инженерный батальон – из пленных чехов.

Все эти части были сведены в дивизию, и во главе их – старшим строевым начальником – был поставлен генерал-лейтенант А.И. Деникин; начальником его штаба состоял генерал-лейтенант С.Л. Марков.

Увеличилась и артиллерия. К первому орудию прибавилось еще четыре покупкой у казаков.

Тут был применен особый прием. Нельзя было просто выложить деньги и получить пушки. Надо было предварительно войти в компанию с фронтовыми казаками, поговорить с ними, попить вина и тогда только приступить к делу.

Для этой цели был командирован особый специалист полковник N. Он пил с казаками трое суток без просыпа, перепил их всех и получил 4 орудия.

В последовавших вскоре боях с большевиками добровольцы добывали себе артиллерию и никогда более в орудиях не нуждались. Число пушек в артиллерии всегда согласовалось с количеством снарядов, имевшихся в артиллерийском парке. Прибывало снарядов – добровольцы возили с собой больше и орудий, взятых у неприятеля, расстреливались запасы снарядов, что, к сожалению, случалось гораздо чаще, армия портила и бросала на дороге излишние орудия.

Одновременно изменялся и самый состав батарей.

Недостаток снарядов и патронов был хронической болезнью Добровольческой армии, хотя расходование их и производилось прямо в гомеопатических дозах. Характерным в этом отношении может быть следующий эпизод.

После Ледяного похода генерал Деникин, на смотруT в станице Мечетинской, заметил одного хорошо известного ему по его доблести офицера из офицерского полка. Офицерский полк был оплотом армии: в авангардных боях – полк впереди всех, в арьергардных – полк сзади последней повозки обоза.

Генерал Деникин спросил, между прочим, этого офицера:

– Сколько патронов вы выпустили из своей винтовки за поход?

– Восемь, ваше высокопревосходительство.

Генерал-лейтенант А.И. Деникин

Генерал-лейтенант С.Л. Марков

Восемь патронов. Армия имела 35 боев, из которых, может быть, только в пяти полк не участвовал.

Как же сражались?

- Да, были люди в наше время,

- Не то, что нынешнее племя:

- Богатыри – не вы!

В Ростове помещался инженерный склад, из которого и было выбрано соответствующее инженерное имущество.

К сожалению, нигде не находили взрывчатых веществ, которые так необходимы были для порчи железнодорожных и мостовых сооружений.

Начальник инженерной части разослал своих офицеров по угольным рудникам; они проникали туда переодетыми, под видом торговцев, и скупали у рабочих по фунтам динамит, взрывчатые капсюли и шнуры.

В техническом отношении на помощь добровольцам пришли местные инженеры, а также и некоторые промышленники во главе с упомянутым выше В.А. Лебедевым.

Был образован особый военно-технический штаб. В этом штабе разработаны были проекты упрощенных способов начинки снарядов и изготовления патронов; приступили к постройке броневых поездов; ремонтировали и выпустили в исправности броневые автомобили; создавались проекты самых примитивных ангаров для аэропланов.

Первый аэроплан был приобретен особым способом. В Таганроге находился аэропланный завод В.А. Лебедева, попавший, как и все заводы того времени, в распоряжение большевистских организаций. При содействии владельца на завод поступили, в качестве рабочих, два офицера, летчики Гурлянд и Попов.

Аэропланы Донской военной авиации. Новочеркасск, август 1918 г.

Аэродром в Новочеркасске. 1918 г.

Л.В. Половцов, автор воспоминаний, начальник хозяйственной части Добровольческой армии

Проработав там несколько дней, офицеры собрали аэроплан и предложили заводскому комитету проверить его сборку пробным полетом. Те согласились.

Аэроплан сделал круг над Таганрогом, а затем, отсалютовав комитету, направился на восток и скоро скрылся из вида. Комитет пришел в ярость, но крыльев у них не было, и первый аэроплан благополучно спустился на луг около Хутунка, в Новочеркасске.

С приездом быховских генералов, людей знания и опыта, организация армии могла бы идти ускоренным темпом.

Начальником штаба армии был назначен опытный военный администратор генерал-лейтенант А.С. Лукомский; к сожалению, он вскоре был отправлен с особой миссией в Екатеринодар; там кубанское казачье правительство успешно еще боролось с большевистским напором черноморских матросов, обосновавшихся в Новороссийске. Необходимо было установить связь с Кубанью.

Лукомского сопровождал генерал-лейтенант И.А. Ронжин. Оба они были перехвачены по дороге большевиками, осуждены на смерть, но случайно спаслись и присоединились к армии после Ледяного похода.

Место Лукомского занял генерал-майор И.П. Романовский.

Дежурным генералом назначен был генерал-майор Трухачев.

Начальником отдела снабжения состоял генерал-лейтенант Эльснер.

Начальником артиллерийской части был полковник Мальцев; инженерной – член Государственной думы Л.В. Половцов, а потом подполковник Селиванов; санитарной – полковник, он же врач, В.П. Всеволожский; интендантской – таврический земец Н.Н. Богданов.

VIII. Нейтральные офицеры

Оборона Ростова.

Работа в Ростове кипела, но пополнение армии людским составом происходило медленно.

Правда, в Ростове и Новочеркасске было еще много немобилизовавшихся офицеров, гулявших по улицам и кутивших по ресторанам. Но это были случайные офицеры, у которых не было ничего: ни воинского духа, ни гражданского самосознания; они даже радовались, когда революция освободила их от службы в строю.

В армию пошли случайно попавшие на Юг сербские офицеры, пленные чехи и беззаветно отдавали свою жизнь во имя общеславянских идеалов; а эти местные офицеры объявили себя нейтральными. Они думали, что таким отношением к междоусобной борьбе они спасут свою жизнь в случае победы большевиков.

Их трусость была жестоко наказана. Все, кто не умел хорошо укрыться после отхода армии из Ростова, были с величайшими издевательствами убиты.

Таких оказалось, по счету большевиков, около 3 тысяч.

Надежды на пополнение армии казачьим населением не оправдались. Казаки также держались нейтралитета и так же страшно впоследствии пострадали за это.

Пополнение из внутренних губерний прекратилось совершенно, потому что Ростов был окружен.

Немцы так испугались неожиданных успехов нарождающейся армии, что приняли самые решительные меры. Большевикам было отдано приказание уничтожить армию немедленно, пока не поздно. На фронт были посланы лучшие германские офицеры.

Большевики перешли в наступление на Ростов со всех сторон.

С северо-запада надвигалась армия фон Сиверса, в составе около 20 тысяч штыков и сабель: с севера к самому Новочеркасску подходила Воронежская армия, пополненная фронтовыми казаками с Подтелковым во главе, около 10 тысяч штыков и сабель, с востока угрожала, в том же количестве, Царицынская армия; наконец, выход на Юг был занят 39-й пехотной дивизией с отрядами кубанских большевиков и черноморских матросов.

Все эти армии были прекрасно снабжены и, главное, имели тяжелую артиллерию, противопоставить которой добровольцы могли только свое личное мужество.

Но мужество их было беспримерным. Целый месяц эти четыре тысячи защищали Ростов против врага в двадцать раз сильнейшего.

Заняв Таганрог, полковник Кутепов продвинулся к Матвееву Кургану. При этом армия находила еще возможным посылать помощь атаману Каледину. С атаманом остались только партизанские части, состоявшие из учащейся молодежи. Особенно прославился тогда отряд есаула Чернецова, совершавший чудеса храбрости.

Строевые казачьи части и станичные дружины были совершенно ненадежны; сегодня они дрались с большевиками, а завтра расходились по домам или переходили на сторону неприятеля.

Измученный этими постоянными изменами казаков атаман Каледин в отчаянии застрелился, издав последний приказ, которым пригвоздил к позорному столбу ужасное предательство донцов своей родной земле.

Запертые в Ростове добровольцы дрались отчаянно. Роты смело шли на полки, батальоны – на дивизии и разбивали их. Поля кругом Ростова были завалены телами большевиков, но вместо убитых вырастали все новые и новые враги, и, наконец, в начале февраля стало очевидным, что отстаивать Ростов далее было бы безумием.

Ряды добровольцев редели, а пополнения не было. Армию заваливали массами, и одно только мужество и искусство не могли противостоять неубывающему в числе противнику.

Вспыхнуло восстание в Батайске, железнодорожном узле, на седьмой версте к югу от Ростова.

Туда переселились остатки совета рабочих депутатов из Ростова и взволновали местных железнодорожников. К ним послали парламентеров в количестве шести добровольцев, с предупреждением о бомбардировке Батайска, если волнения не прекратятся.

Парламентеры не возвратились.

На следующий день добровольцы с боем заняли Батайск и нашли своих парламентеров в железнодорожном депо с выколотыми глазами, с отрезанными ушами, носами и губами. Некоторые еще дышали, а один из них, Хмельницкий, прожил еще шесть дней в 69-м сводном госпитале.

Восстал и Таганрог. В самом Ростове ежеминутно ожидался бунт окраин, заселенных рабочими.

Решено было оставить Ростов.

IX. Отход из Ростова. Аксайская и Ольгинская станицы

9 февраля 1918 года Добровольческая армия, нанеся последний, но тяжелый удар наступавшему противнику, вечером под прикрытием темноты незаметно покинула Ростов.

Большевики, наблюдая решительные действия армии днем, совершенно не ожидали отхода добровольцев и не только не преследовали их, но даже долго не решались войти в Ростов, опасаясь какой-нибудь хитрой засады. Так напугали их.

Снег крутился в воздухе, и леденящий ветер пронизывал насквозь плохо одетых добровольцев. Эти ужасные норд-осты сопровождали армию в течение всего этого Ледяного похода и дали ему его название.

Измученные непрерывными боями, голодные, обледенелые, добровольцы с радостью увидали приветливые огоньки Аксайской станицы, где предположен был ночлег.

Вдруг остановка. Что такое?

К генералу Корнилову, шедшему пешком во главе армии, подлетели посланные из станицы.

– Господин генерал, Аксайская станица постановила не допускать к нам добровольцев, так что потрудитесь проходить мимо станицы.

Глаза Корнилова сверкнули.

– Если через час для армии не будет приготовлен ночлег и ужин, я смету станицу с лица земли. Поняли?

– Так точно, ваше превосходительство. Поняли. Не извольте беспокоиться.

– Первая батарея, вперед! – пронеслось по рядам.

Казаки исчезли.

Подошли к станице.

У дверей встретили приветливые хозяева. На столе кипел самовар, и богатые казаки не поскупились на угощение.

Ночь прошла спокойно.

На другой день, утром, добровольцы перешли по льду через Дон и благополучно прибыли в станицу Ольгинскую около тридцати верст к востоку от Ростова. Здесь они остановились на несколько дней.

Большевики грабили магазины Ростова, расправлялись по старым счетам с неугодными им жителями, ужасными пытками вымучивали у состоятельных лиц деньги и драгоценности, реквизировали направо и налево у богатых и бедняков все, что нужно им было и что не нужно.

Начался сплошной пьяный разгул, прерываемый для развлечения расстрелами и пытками.

О добровольцах временно как бы забыли, и, несмотря на настойчивые приказания немцев, солдаты не хотели покинуть богатый и теплый Ростов.