Двужильная Россия бесплатное чтение

© М.Ю. Дремач, 2023

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа «Азбука-Аттикус», 2024

КоЛибри®

Предисловие

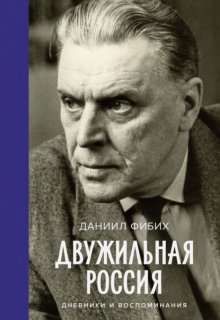

«Книги имеют свою судьбу» – гласит известное латинское изречение. В древности также считали, что «свою судьбу» имеют рукописи-манускрипты и те, кто эти книги и манускрипты сочиняет, то есть писатели. На латыни как-то способнее и легче выражать вечные истины. Хоть затерты они от нескончаемого употребления, но суть их остается неопровержимой. Только у многих книг и их создателей слово «судьба» пишется с маленькой буквы, а у некоторых – с большой. В их ряду оказался Даниил Владимирович Фибих.

Его писательский путь был основателен, выстрадан и закономерен, но опубликованные книги его остались там, в том времени, в двадцатых – семидесятых годах прошлого века. Казалось, что Главная книга, о которой он мечтал всю свою жизнь и которая стала бы воплощением и исполнением его писательского призвания, не написана им. Но вдруг она, эта книга, начала проявляться, проступать своими очертаниями, рукописными строчками, порыжевшими чернилами, как будто постепенно материализуясь из какого-то иного измерения, другого мира.

Выяснилось это совсем недавно, буквально за последние год-два.

Но не будем забегать вперед.

Даниил Владимирович Фибих родился 5 апреля (по ст. ст.) 1899 года в городке Кола Калишской губернии, которая входила тогда в Царство Польское, бывшее составной частью Российской империи. Его отец, Владимир Емельянович Фибих, титулярный советник, акцизный чиновник, потомок выходцев из Южной Богемии, вскоре вместе с семьей переехал в Нижний Ломов, уездный город Пензенской губернии. Тогдашние справочники сообщали, что утопавший в садах город был одним из лучших в губернии. У Фибихов была большая семья: кроме старшего Даниила, еще два брата и сестра. Владимир Емельянович уделял много времени воспитанию детей, поддерживал их разнообразные увлечения. Дочь Ксения хорошо рисовала и писала стихи, сын Аркадий музицировал, а Даниил, с раннего детства обладавший редкой наблюдательностью, записывал все происходившее вокруг и мечтал стать писателем.

Когда подошел гимназический возраст, родители Даниила решили, что ему нужно получать образование в Пензе. Так он стал учеником 1-й Пензенской мужской гимназии, снимая квартиру неподалеку у немецкого пастора. Постепенно вся семья Фибихов перебралась в Пензу. В гимназии Даниил провел десять лет. Вначале он посещал занятия наравне со своими сверстниками, а потом начал заниматься самообразованием и стал «экстерном». Причиной было, очевидно, его сильное заикание, мешавшее нормальному общению и обучению. Вероятно, это обстоятельство и подогрело его склонность к почти каждодневному писанию дневников, уединенному общению с книгами, неспешному обдумыванию прочитанного. «Я всюду таскаю за собой записную книжку, не потому, что подражаю этим великим писателям, а так как чувствую попросту потребность записывать все это» (запись в дневнике от 23 ноября 1915 года). Читал он много, беспорядочно, забывая обо всем на свете. Одинаковый жадный интерес перебрасывал его внимание от Льва Толстого к Оскару Уайльду, от Достоевского к Эрнсту Ренану или Ницше. «…Я представляю собой ходячую энциклопедию. Системы в моем развитии нет. Я знаю понемногу изо всего, и если бы я хотел, то легко мог пустить пыль в глаза и произвести впечатление человека всесторонне образованного, но честолюбия во мне очень мало, и я, откровенно говоря, совершенно к этому не стремлюсь…» (запись в дневнике от 23 ноября 1915 года).

Сквозь довольно стандартные и свойственные возрасту романтически возвышенные рассуждения в гимназических дневниках Фибиха пробиваются достаточно трезвые оценки своих личных качеств и способностей. Он постепенно учится разбираться в себе. И все больше в нем вызревает убеждение, что в будущем он будет только и исключительно – писателем. «Да, я мечтаю о том, чтобы создать произведение, которое отразило бы в себе всю жизнь, все те мысли и чувства, которые я сейчас переживаю. Талант у меня есть, без сомнения. Но временами я сам себе кажусь слишком слабым для этого и сомневаюсь в том, хватит ли у меня сил и умения передать это все на бумаге в ярких образах. А если бы действительно передать!» (запись в дневнике от 23 ноября 1915 года). Еще в приготовительном классе Фибих сочинял приключенческие романы, некую помесь Ната Пинкертона с Майн Ридом. У читателей-одноклассников они пользовались успехом.

К гимназическим учителям Фибих относился с юношеским высокомерием. Разве можно было серьезно относиться к тому, что рассказывал в классе историк, если в руках уже успела побывать наполовину нелегальная, в дерзкой красной обложке книга «Рассказы из русской истории» революционера и публициста Л.Э. Шишко? Там была, как полагал Даниил, подлинная правда о прошлых временах, которую от гимназистов тщательно скрывали: о восстании на Сенатской площади, о героях-народовольцах, о том, как был убит Александр II…

С социалистическими идеями Фибиха познакомил гимназист-старшеклассник Евгений Шадрин: «Он был для меня первым другом, отцом и учителем в одно и то же время. К своим родителям я не относился с таким благоговением, как к нему, гимназисту старшего класса, к нему, каждое слово которого я считал святыней. Он первый развил мой кругозор, открыл передо мною новые горизонты. В примитивной форме он первый познакомил меня с идеалами социализма, и я, тринадцатилетний мальчик, уверовал в это сначала потому, что так говорил сам Женя. …Сколько удовольствия доставляли мне небольшие прогулки после наших занятий (он сначала был моим репетитором), во время которых мы обсуждали мировые вопросы, он, высокий, тонкий, в очках, с лицом ученого и я, гимназист 2-го класса! А когда он приводил меня к себе, в тихую, беспорядочную, чисто студенческую комнату, где обыкновенно уже сидели товарищи, то это для меня было верхом счастья!» (запись в дневнике от 19 декабря 1916 года). Развитого и начитанного юношу Шадрин ввел в организованный им подпольный кружок политического самообразования, в составе которого были в основном гимназисты старших классов: «Я пил там жидкий чай, иногда играл с Женей в шахматы, причем он всегда обыгрывал меня, и затем, забившись в угол, молча, почти с благоговением следил за ним и его товарищами. Раз он вслух прочел им написанный мною тогда рассказ «Митька». Я описывал бедного сапожного подмастерья, который под влиянием жестокого обращения хозяина бросается в воду. Вероятно, рассказ был сравнительно недурен, если сам Женя одобрил его. Теперь он погиб в архивах сыскного отделения, куда он попал, когда арестовали Женю» (запись в дневнике от 19 декабря 1916 года).

Несмотря на довольно безобидную деятельность кружка, членов его арестовали, судили за подготовку к ниспровержению существующего строя и сослали. Фибих тогда остался на свободе случайно.

Однако через два года он снова активный участник похожего нелегального кружка учащихся, восторженно принявших Февральскую революцию и отречение царя. В первые же дни революции кружок, как ни странно, распался. Совершенно неожиданно в нем обнаружились сторонники самых различных партий: и большевики, и меньшевики, и эсеры, и даже кадеты.

В 1917 году Даниил испытал необыкновенное счастье впервые увидеть написанные им строки напечатанными. Журнал «Наша мысль», орган Комитета учащихся города Пензы, опубликовал его этюд в прозе «Ночью» – нечто революционно-символическое. Редактором журнала и первым наставником Фибиха в литературе был Марк Чарный, впоследствии известный литературовед, а в то время учащийся 2-й Пензенской гимназии.

В 1919 году Фибих сделался постоянным сотрудником пензенской газеты «Красное знамя». Отныне навсегда определился его жизненный путь: журналистика, а в дальнейшем – литература.

В 1921 году Фибих навсегда расстался с Пензой, уехав в Москву, где сразу же поступил на работу в «Известия ВЦИК».

1920-е годы были для начинающего писателя и журналиста достаточно плодотворными. Вскоре Фибих уходит из «Известий» и становится «свободным литератором». Можно предположить, что и в это время Даниил Владимирович не оставлял своего любимого занятия – писания дневников. К «тасканию с собой записных книжек» были все предпосылки: Фибих ездит по стране, собирает материал о социалистическом строительстве, индустриализации, о том, как приходит «новая жизнь» в «страну гор» (так назывался его очерк о Дагестане), публикуется в журналах «Знамя», «Октябрь» и «Новый мир». Помимо очерков и репортажей в центральных газетах, он печатает повесть «Святыни» (1926), сборник рассказов «Апельсиновые гетры» (1927). Пробует он себя и в драматургии. Его пьеса «Поворот» идет на сцене МХАТа и театра Вахтангова (1930).

В 1931 году в свет выходит первая значительная вещь Фибиха – роман «Угар». Его перепечатало берлинское издательство «Петрополис». Книгу заметили и в Париже. Один из лучших критиков русской эмиграции Георгий Адамович, который вел литературные обзоры в милюковских «Последних новостях» (см. «Последние новости». 1931/8 января), посвятил ей отдельную небольшую рецензию. Любопытно привести ее текст полностью: «“Угар” – если не ошибаюсь, первый роман молодого московского беллетриста Даниила Фибиха. Вместе с несомненными литературными способностями начинающий автор обнаружил в этом романе и менее несомненную «ловкость рук».

Дело в том, что в «Угаре», собственно говоря, два романа. Один – очень бойкий, занимательный, картинный, с налетом уголовщины и множеством эффектных подробностей, другой – казенно-добродетельный, условный, схематический, нужный, по-видимому, только для прикрытия и оправдания основного повествования.

Старый рабочий Чагин, выдвинутый революцией на ответственный пост, строит новую, необходимую для советской промышленности прядильную фабрику. На пути своем этот стойкий и честнейший коммунист встречает множество препятствий. Ему мешают сослуживцы, его заподозревают даже в злоупотреблениях. Но правда побеждает. Ревизия не обнаружила в делах Чагина ничего противозаконного. Врагов его снимают с работы. Фабрика достроена. В день ее открытия Чагин вполне счастлив и забывает даже все свои домашние огорчения. «Все это было посторонним, не настоящим, не его», – замечает автор. На этом бодром аккорде «Угар» оканчивается.

А огорчаться тов. Чагину есть из-за чего… Но тут нам придется коснуться второго романа, включенного в «Угар». У Чагина есть молодая жена, Нина Павловна, «обезьянка», как он ее зовет. Обезьянка с Чагиным скучает. «Он такой… спокойный… – объясняет она подруге. – Придет домой поздно, усталый, голодный. Поужинает и сразу спать. Как мне иногда недостает… понимаете?» На беду или на счастье, к Чагину возвращается его сын, которого он считал давно убитым. Сергей – странный молодой человек, молчаливый, скрытный, но «обезьянке» он кажется неотразимым. Повторяется история Федры с Ипполитом с той разницей, что Ипполит в «Угаре» весьма благосклонен к своей мачехе. Чагин застает любовников в объятиях. По случайности тут же выясняется, что Сергей – бывший налетчик, громила, его приходят арестовать. Сергей убегает, и Чагин на лестнице стреляет в него, не то как в преступника – из гражданской сознательности, не то как в соблазнителя «обезьянки» – из ревности.

Именно все эти весьма неприятные происшествия и пытается позабыть Чагин во время торжественного открытия фабрики, что ему и удается. «Чувства должны быть уничтожены», – мог бы он повторить вслед за героем Пильняка.

«Угар», вероятно, будет иметь успех у так называемого «среднего» или «рядового» читателя. Книга написана очень живо, местами очень правдиво. Кстати, как и у Пильняка, название может ввести простодушных людей в заблуждение. «Угар» – следует понимать у Фибиха в «производственном значении»: оказывается, это слово обозначает отбросы хлопка».

В 1938 году Фибих становится членом Союза советских писателей. В предвоенные годы у него выходит роман «Родная земля», о германской интервенции 1918 года. С успехом шла на московской сцене пьеса «Снега Финляндии».

Его жизнь, в общем, удалась: он много работает, обдумывает новые произведения, полон творческих планов и надежд. То, о чем он мечтал в гимназические годы, кажется, сбылось…

В начале Великой Отечественной войны 42-летний Фибих в числе других просится на фронт. Но его не берут в действующую армию: он не годен по здоровью – плохое зрение. Тогда он становится добровольцем. Мобилизованных писателей влили в 8-ю Краснопресненскую ополченскую дивизию, которая была брошена под Ельню и почти вся полегла там. Фибиху «повезло»: в пути его скрутил приступ малярии, который врачи приняли за тиф, и он срочно был отправлен назад, в Москву. А пока он болел, прошла паника первых дней войны, и писателей начали направлять на фронтовую работу по специальности. Так Фибих попал в армейскую газету «На разгром врага» Северо-Западного фронта.

Для сбора материала ему приходилось часто бывать на передовой линии фронта, в попеременно наступавших и отступавших частях в самые тяжелые дни 1941–1943 годов. Он был контужен, но все равно продолжил свою работу фронтового журналиста. Хотел побывать в партизанском отряде: подал рапорт начальству, получил согласие, но командировка сорвалась. Фибих был награжден медалью «За отвагу». В этот период им было написано немало рассказов и очерков на военную тему, публиковавшихся во фронтовой печати, а также в «Известиях». Но главной своей писательской целью он ставил создание книги о войне – масштабного романа, в котором бы нашли выражение все его впечатления и наблюдения, чувства и мысли фронтовика, свидетеля и участника роковых и кровавых событий.

Поэтому привычное «таскание с собой записных книжек» продолжилось – на передовой, в землянках, под бомбежкой, в тыловом затишье – везде вел Фибих свои дневники. Писал, как правило, ночью, фиксируя только что виденное и пережитое: «Пишу эти строки в деревне Мир-Онеж (как будто так) Ленинградской области. Мы обосновались здесь на ночлег. Вечер, керосиновая лампа, большой стол, за которым, кроме меня, пишут еще трое. Тиканье больших, в деревянном ящике часов, явно городского вида» (запись в дневнике от 7 февраля 1942 года). Или вот такая, почти идиллическая обстановка: «Сейчас, когда я пишу, поздний вечер. Хозяева хаты и Рокотянский давно спят. В сенях чешется и шумно вздыхает корова. Дремотно чирикают – совсем по-диккенсовски – сверчки за печкой, испуганно притихая на несколько минут, когда дом дрожит и звякает стеклами от глухих далеких ударов. Немцы бомбят Касторную» (запись в дневнике от 17 мая 1943 года). Он записывал все, что происходило вокруг: фронтовые успехи и неудачи, быт и настроения в армии, судьбы и нравы людей, занятых непосильным солдатским трудом, а также все то трогательное, горькое, страшное и трагическое, чем всегда изобилует война. Неизвестно, представлял ли в эти минуты майор интендантской службы Фибих, что за ведение таких личных и сверхоткровенных дневников ему грозят очень крупные неприятности. Может, и знал, и думается, если бы мог предвидеть свою дальнейшую судьбу, то все равно не отказался бы от любимого занятия. Потому что был писателем не по названию, а по призванию…

Война явилась для Фибиха, как, наверное, и для большинства советских людей, переломом и очищением. Переломом в их судьбах. Очищением от многих иллюзий и навязанных пропагандой взглядов и представлений. Только у Фибиха все эти внутренние, интеллектуальные и эмоциональные, процессы протекали более отчетливо, глубоко, осознанно и значимо. Его революционно-романтические идеи о «светлом будущем», видимо, испарились еще в тридцатые годы. Но и до и во время войны Фибих искренне считал себя «сталинцем». Так он не колеблясь именовал себя и на допросах после своего ареста. Сталин олицетворял для него волевое и разумное начало страны, твердую, хотя и жестокую волю: «Я смотрел на его слегка обрюзглое непоколебимо-спокойное, холодное лицо с черными, строгими и проницательными глазами. Ни тени волнения. Ни малейшего намека на то, что всего в нескольких десятках километров отсюда разъяренная гитлеровская армия изо всех сил рвется в Москву. Что за нечеловеческая выдержка, спокойствие и уверенность! Гигант» (запись в дневнике от 2 февраля 1942 года).

Но в то же время приходит понимание другой, подноготной реальности: «Что осталось от большевистской доктрины? Рожки да ножки. Мне кажется, что партия, выполнив историческую роль, теперь должна сойти со сцены. И сходит уже. Мавр сделал свое дело. Война ведется во имя общенациональной, русской, а не партийной идеи. Армия сражается за родину, за Россию, а не за коммунизм. Вождь и народ, Сталин и Россия. Вот что мы видим. Коммунисты – всего-навсего организующее начало. Стоит ли вступать в партию?» (запись в дневнике от 23 января 1942 года).

Читая фронтовые дневники Фибиха, обращаешь внимание на значимый факт: в тексте почти не встречается упоминание СССР, слово «советский» используется в качестве некоего прилагательного, а не значимого слова. Везде весомо – Родина, Россия. Впечатления от окружающего в окопах и в тылу приводят к трезвым оценкам: «Наши победы, наше двухлетнее сопротивление фашистской Европе – заслуга не армии как таковой, а героической России, простого русского человека, решившего умереть за Родину. И умирающего сотнями тысяч, безропотно и буднично» (запись в дневнике от 12 апреля 1942 года).

Фибих видит и перспективы войны, ее конечный результат – победу, но помнит и сожалеет о цене, выраженной не в золотовалютных единицах: «Наши бодрячки с многозначительным видом все еще говорят о каких-то решающих операциях в скором времени, о выходе в Прибалтику. Оптимизм до обалдения. Предстоит война на измор – длинная, затяжная, тяжелая. «Выдюжим», – писал А. Толстой. Выдюжить-то выдюжим, Россия всегда была двужильной, но какой ценой» (запись в дневнике от 4 октября 1942 года).

«Двужильная Россия» – образ-символ, данный военным корреспондентом Фибихом, сфокусировал суть той правды, которую он добыл на фронте.

30 мая 1943 года майор Фибих получил предписание: немедленно явиться в штаб округа, помещавшийся в селе Новая Усмань, где его примет член Военного совета генерал-лейтенант Л.З. Мехлис. Фибих надеялся на лучшее. «Я ничего не понимал. Сам Мехлис, перед которым все трепетало, Мехлис, в дни отступления 1941 года расстрелявший командующего 34-й армией, – интересовался моим приездом, он желал лично со мной беседовать. В Рыкань я поеду уже после знакомства с членом Военного совета округа – как триумфатор, как почетный гость» (запись в дневнике от 30 мая 1943 года). Но не триумф ожидал военного корреспондента Фибиха: через несколько дней по доносу, написанному его коллегой-журналистом, он был арестован прямо в кабинете Мехлиса. Так начались его тюремные и гулаговские «хождения по мукам».

Сначала это была самодельная камера контрразведки СМЕРШ при штабе Степного округа под Воронежем, потом камера гарнизонной тюрьмы в Белгороде. Затем Лефортовская и Бутырская тюрьмы в Москве. Как написал потом Фибих в своих воспоминаниях «По ту сторону», «конвейер тупой, бездушной, свирепой карательной машины, куда я попал, тащил дальше и дальше».

Фибиху «шили» дело по знаменитой 58-й статье. Позднее он кратко сформулировал суть этого «дела»: «Все дело было в одной лишь фразе в моем дневнике, злополучной, крамольной, криминальной фразе о том, что Троцкий, вместе с Луначарским и Кировым, был хорошим оратором. Примитивная следовательская фантазия под нажимом Мехлиса мгновенно создала несложную стандартно-профессиональную концепцию. Ага, троцкист! (Одобрительно отзывается о Троцком.) Несомненно, связан с какой-то подпольной троцкистской организацией, которая, оказывается, работает в действующей армии. Задача: раскрыть через Фибиха эту организацию» («По ту сторону»).

Смехотворность предъявленных обвинений не интересовала следователей: карательная машина не интересовалась сутью, ей требовались все новые и новые жертвы. Шесть месяцев шло следствие. Фибиха пытались «расколоть» на то, чтобы он признался в участии в троцкистской террористической организации. Только его стойкость, сообразительность и внутренняя интуиция не позволили следователям состряпать коллективное дело о троцкистской организации, по которому он мог вполне реально получить «вышку». И вот – приговор. Будничность его вынесения поражает больше, нежели описания сцен допросов и лагерной житухи. Фибиха «привели в небольшую служебного вида комнату. За столом сидел молодой человек в простой солдатской гимнастерке без погон.

– Прочтите и распишитесь, – равнодушным будничным голосом сказал он, подавая мне четвертушку листа с текстом, отпечатанным под копирку на машинке. Я пробежал глазами и узнал, что майор интендантской службы имярек постановлением ОСО при МВД СССР такого-то числа приговаривается по статье 58–10 УПК к десяти годам заключения в ИТЛ.

– Вот здесь! – ткнул пальцем молодой человек. Я расписался почти машинально, и меня повели обратно…» («По ту сторону»).

Отбывал срок зэк Фибих в Карлаге, на территории Карагандинской области Казахстана. Об этом периоде его жизни подробно повествуют воспоминания «По ту сторону».

Как отразились десять лет пребывания в ГУЛАГе на личности и мировоззрении Фибиха? В его записках нет пространных рассуждений на эту тему. Но есть иное: пристальное внимание к человеческим взаимоотношениям, к облику окружавших его людей, к их душе, к таким вечным понятиям, как низость и доброта, жестокость и милосердие. Поэтому такое место в повествовании «По ту сторону» занимают описания многих из тех, с кем пришлось ему отбывать карлаговский срок. И – вывод-размышление: «Люди пробивали себе дорогу локтями и кулаками, давили и душили друг друга. «Подохни сегодня ты, а завтра я», – таков был лагерный лозунг. Слезала шелуха цивилизации, и человек представал в натуральном неприкрашенном виде – голый человек на голой земле, недалеко ушедший от своего пещерного предка. Долгое время после освобождения, вернувшись в нормальный мир и наблюдая за кем-нибудь на собрании, на званом вечере или в театре – за кем-нибудь почтенного вида, хорошо одетым, прилизанным, улыбающимся, ведущим культурный разговор – не мог я отделаться от назойливой мысли: а как бы проявил ты себя в лагере? Как бы там выглядел? Что бы делал?..» Но это была не вся правда. Являлось и другое: «Великое дело доброта человеческая. По настоящему понял я это только в тюрьме и лагере…»

Освободился Фибих в 1953 году, полностью «отмотав» положенный ему срок. Поскольку он был осужден по «политической» статье и не мог жить не только в Москве и Ленинграде, но даже в областных городах, выбрал он себе местом пребывания город Покров Владимирской области. Там он устроился на работу в правление совхоза счетоводом. Потом, в 1955–1956 годах, он проживал под Клином, работая в правлении местного совхоза и влача полуголодное существование. Фибих постоянно хлопотал о снятии судимости, о реабилитации, чтобы ему вернули право воссоединиться с семьей в Москве. К тому времени со своей второй женой он был уже разведен, а его матери, Евгении Ниловны (урожденной Лучаниновой), не было в живых; остались у Фибиха только два брата. В 1957 году ему разрешили временно проживать в Москве. В 1960 году он опять женился, получил реабилитацию и был восстановлен в членстве ССП СССР.

В послелагерное время Фибих не оставил своей литературной профессии. В 1953–1956 годах публиковал очерки в подмосковных газетах. В 1956 году вышел сборник рассказов «Когда поет небо». Им были созданы романы «Испытание» и «Ветер с Востока» о Чингиз-хане (не изданы). Писал он и на военную тему (повесть «В снегах Подмосковья», 1963). Издан и переиздан роман «Судьба генерала Джона Турчина», о русском военачальнике, ставшем героем американской истории. В 1974 году был готов к печати роман-хроника «Путь его сердца», но он так и не вышел в свет. Кажется, что жизнь Фибиха вошла в спокойное русло. Но это лишь для постороннего глаза. Втайне от всех, даже самых близких людей, он пишет воспоминания «По ту сторону». В нем живет не умирая все тот же человек «с записной книжкой». Он хочет оставить неведомым потомкам свидетельства о том, что с ним произошло, рассказать о подлинном опыте жизни в ГУЛАГе, о людях, с кем столкнула его судьба. Фибих знает, что уже есть произведения на лагерную тему, такие как «Один день Ивана Денисовича» Солженицына. Но не вся правда рассказана, не вся… И он, работая «в стол», не оглядываясь ни на какую цензуру, восстановит в памяти и закрепит на бумаге все! Все, что сохранила его цепкая и емкая память, все, что он понял, к чему пришел, оценивая пережитое своим тяжелым выстраданным опытом.

Скончался Даниил Владимирович Фибих в Москве в июле 1975 года.

Зимой 1943 года в блиндаже, а может, в крестьянской избе недалеко от линии фронта записывал военкор Фибих в свою черную клеенчатую тетрадь строки: «Когда настанет мир – никто не захочет читать о войне. Интерес к нынешней войне вспыхнет спустя несколько лет. Вот к этому-то времени должен быть готов мой большой роман. Героями его будут герои «Родной земли» и «Снегов Финляндии». Хочется написать такую книгу, которая бы пережила меня, явилась бы итогом целой жизни. Пора подумать об этом. Ведь мне уже пятый десяток пошел» (запись в дневнике от 10 января 1943 года). С гимназических лет он мечтал не просто стать писателем, а создать нечто такое, что осталось бы после него, к чему обращались бы люди и после его смерти, читая и перечитывая созданные им строки. Словом, он хотел создать свою Главную книгу. Что ж, писателю Даниилу Фибиху это удалось. Эта книга перед вами.

Мария Дремач,Алексей Савельев

Часть I. Записки гимназиста. Дневники 1915–1917 гг.

Гимназические дневники Д.В. Фибиха представляют интерес как документ начала XX столетия, как летопись дореволюционной Пензы и настроений русского провинциального общества накануне и во время революционных потрясений 1917 года.

Д.В. Фибих начал вести регулярные дневниковые записи с 15-летнего возраста. В них отражались не только размышления, чувства и мнения подростка и юноши, выбиравшего свой жизненный путь, вырабатывавшего свое мировоззрение, но содержатся и картины гимназического быта, взаимоотношений в молодежной среде. Дневники дают много интересного материала о распространении революционной идеологии и радикальных настроений в Пензе, позволяют судить об отношении к войне со стороны многих общественных групп.

Особую ценность представляют записи, относящиеся к марту 1917 года, когда Пензу взбаламутили известия о революции в столичном Петрограде. Такой эффект присутствия и участия в важнейших событиях не часто можно встретить даже в авторитетных исторических источниках. Д.В. Фибих делал записи в своем дневнике почти ежедневно, фиксируя главные события городской жизни Пензы. В этом отношении незаменима информация о солдатском бунте, который случился в Пензе 6 марта (по ст. ст.) во время общегородской манифестации. В ходе беспорядков солдатами был растерзан командующий гарнизоном генерал-майор Бем. Д.В. Фибих был фактически свидетелем этой сцены. Это дневниковое свидетельство позволяет существенно уточнить хронологию и порядок событий. Дело в том, что пензенские историки считают: Бем был убит 10 марта на параде войск в честь праздника Свободы.

Текст дневников публикуется по рукописям, хранящимся в Государственном архиве Пензенской области (фонд Р-2397, опись 1, д. 6–7, 17), в соответствии с современной орфографией и пунктуацией. Описки и явные неточности текста исправлены без оговорок.

1915 год

29 сентября

Я очень интересуюсь происходящей в данное время войной, так как сознаю, что эту войну справедливо можно назвать священной и освободительной. Почему же я не пошел воевать? Многие даже гораздо моложе меня явно или тайно пробирались на позиции и становились частичками той огромной машины, имя которой – армия.

Смерти на поле брани я не страшусь. Смерть неизбежна, всем нам суждено умереть, и, во всяком случае, красивее и лучше погибнуть за родину, нежели скончаться от какой-нибудь глупой болезни. В самом деле, почему я не пошел на войну? Я хочу испытать жизнь во всех, по возможности, ее видах и формах, и какое богатое впечатлениями и переживаниями это явление – война. Отчасти препятствует этому решению мой недостаток – заикание. Но главное то, что, выйди я из гимназии в простые рядовые, после войны придется терять лишние годы, чтобы доканчивать гимназическое образование, а мне, по возможности, хочется скорее стать свободным человеком. Конечно, будь в том необходимость, я бы с радостью пошел на защиту родины, но пока помощь моя не особенно нужна. В заключение же всего скажу, что я попросту любитель хорошей жизни и пугает меня холодная, грязная жизнь в окопах.

Меня часто возмущает равнодушное и непатриотичное отношение к войне моих знакомых. Война сама по себе, мы сами по себе. Пусть там умирают, отступают, наступают, мы по-прежнему будем заниматься своими мелкими делишками.

1 октября

Что еще характеризует данную войну, это большое участие в ней женщин и детей. Когда-то все восторгались женщиной-кавалеристом Дуровой1, а теперь таких дуровых десятки, если не сотни. Простые солдатки, казачки, гимназистки – все надевают солдатскую шинель, берут винтовку и идут против врагов. Вот яркое доказательство тому, что женщина вовсе не так слаба, труслива и нерешительна, как ее изображают обыкновенно. А подвиг сестры милосердия Риммы Ивановой? Видя замешательство наших солдат и отсутствие офицеров, она сама собрала солдат и овладела неприятельскими окопами, жизнью заплатив за свой подвиг.

Такое же, даже еще большее участие принимают дети. Одни тайком, другие явно перебираются в действующую армию и там свободно и с пользой применяют свои способности и наклонности, на которые дома не обращали никакого внимания, а зачастую и преследовали, искореняя их. Теперь не редкость видеть георгиевских кавалеров 12–15 лет. Я лично видел в Севастополе мальчишку лет 10–12 в солдатской форме и с Георгием. Пусть война кровопролитна, отвратительна, бессмысленна (я говорю о войне вообще), на ней наиболее резко, наряду и со зверствами, выступают благородные черты человеческого характера. Милосердие, самопожертвование, сострадание, храбрость, презрение к опасности и смерти, великодушие… Сколько подобных примеров дала нам нынешняя война. Какой, например, великолепный героизм заключается в поступке одного прапорщика, который, по ошибке попав в неприятельский окоп, не захотел сдаться в плен, а пустил себе две пули в голову. Или подвиг гусара Выжимка, который под огнем тащил несколько верст своего раненого командира. Да всех этих примеров и не перечислишь. Невозможно.

Признаться, временами я очень жалею о том, что я не участвовал в войне, не видел этой боевой обстановки.

10 ноября

В древних греческих храмах была надпись: «Познай самого себя». Как я ни пытался познать себя, никак мне это не удавалось. Моя душа – сплетение таких противоречивых качеств, что я не могу определенно назвать себя ни тем ни другим. О себе я могу сказать, что я довольно добр, довольно умен, довольно храбр, впечатлителен и увлекающаяся вообще натура. Еще очень самолюбив, но это самолюбие у меня какое-то странное. Данного слова я обыкновенно держусь.

13 ноября

Интересно перечитывать свои старые дневники. Сколько смешного, наивного и трогательного. А главное, всего заметнее то, как сильно изменяются понятия, стремления и в особенности самый характер человека. Иногда читаешь, и невольно мелькнет в голове: неужели это я? Вот как меняется характер.

23 ноября

…Я теперь вовсе не задумываюсь над окружающим и не требую, подобно Гейне, чтобы мне дали «на проклятые вопросы ответы прямые», как требовал года два тому назад. Со мной произошло обычное явление: в молодости человек кипит, рвется, бьется, как речка во время половодья, а дальше он утихает все больше, и, наконец, жизнь его течет тихо и мирно, в узком грязном русле. Слишком рано я развился в умственном отношении и поэтому в данном случае меня можно назвать уже не юношей, а человеком более зрелым. Меня, тринадцатилетнего мальчишку, интересовали и волновали те вопросы, которые интересуют восемнадцатилетних юношей. Поэтому, когда теперь я вижу, что мои сверстники переходят уже на более обширный кругозор и начинают затрагивать более серьезные вопросы, я лично смотрю на это как на что-то уже старое, для меня совершенно не новое. Я это все знаю. Вообще же, если касаться вопроса о моем развитии, то я могу одно сказать, что я представляю собой ходячую энциклопедию. Системы в моем развитии нет. Я знаю понемногу изо всего, и если бы я хотел, то легко мог пустить пыль в глаза и произвести впечатление человека всесторонне образованного, но честолюбия во мне очень мало, и я, откровенно говоря, совершенно к этому не стремлюсь…

…Когда у меня мелькает иногда мысль, кем я буду впоследствии, то сейчас же возникает ответ: прежде всего писателем.

Да, я мечтаю о том, чтобы создать произведение, которое отразило бы в себе всю жизнь, все те мысли и чувства, которые я сейчас переживаю. Талант у меня есть, без сомнения. Но временами я сам себе кажусь слишком слабым для этого и сомневаюсь в том, хватит ли у меня сил и умения передать это все на бумаге в ярких образах. А если бы действительно передать! Я и сейчас уже вникаю в жизнь, которая окружает меня, записывая каждое оригинальное слово, каждый характерный, но незаметный штришок, на который посторонний не только не обратит внимания, а просто не заметит. Я всюду таскаю с собой записную книжку, не потому, что подражаю этим великим писателям, а так как чувствую попросту потребность записывать все это. А неужели истинный писатель сидит все время в четырех стенах своего кабинета и остается в своей фантазии, творя какое-нибудь произведение? Нет, надо втереться в самую гущу жизни, испробовать ее, чтобы написать такие произведения, которые я бы желал написать. И так уже я испытал довольно, несмотря на то что еще молод, но и это для меня кажется слишком мало, слишком мизерно и жалко…

…Если я буду когда-нибудь писателем, то выражу в ярких картинках все то, что сейчас мучает меня и чем я теперь занят. Взгляд на жизнь, женщину, на любовь, на Бога, на войну, человечество, мои стремления к чему-то прекрасному, поэтичному, недовольство обыденщиной, желание хоть отчасти приблизить прекрасный идеал будущего, типы людей, меня окружающих, – все это я хочу воплотить в своих произведениях.

1916 год

22 марта

В сущности, я социалист по своим взглядам и убеждениям. Я знаю, что будущая жизнь человечества будет прекрасной и что скорейший способ сделать ее таковой – это произвести социальную революцию. Надо орудия производства вырвать из рук отдельной группы промышленников-капиталистов и вручить их пролетариату, то есть всему народу. Тогда не будет тех резких различий между классами населения, как теперь, когда одна часть умирает с голоду, а другая – купается в золоте. Тогда и вся жизнь примет другой вид. Но об этом в другой раз…

26 марта

Сегодня по дороге на Московскую я услышал звуки полковой музыки, которая направлялась туда же. Временами она замолкала, и тогда слышался ритмичный сухой грохот барабанов, под который ноги шагали сами. Скоро я увидел солдат. Впереди шли барабанщики, за ними оркестр. Затем шагали рядом человек десять офицеров. Лица молодые, загорелые, но спокойные. Только на красном лице одного из них я заметил какую-то натянутую улыбку. Позади шла густая серая толпа солдат, навьюченных сумками, мешками, одни с ружьями, другие без них. По бокам и позади сгрудились бабы, провожавшие своих детей и мужей. Эшелон шел на войну.

Что мне особенно запомнилось – это спокойные лица солдат и их простой, обыденный, чуждый всякой рисовки взгляд. Двое были пьяны – шатались, что-то выкрикивали, размахивали руками, и начальство на это смотрело сквозь пальцы.

Звуки музыки, вид этой толпы людей, идущих просто и безропотно на смерть по чьему-то приказанию, общее внимание и движение на улице так воодушевили и в то же время растрогали меня, что я боялся заплакать. Интересная была бы тогда картина. И в то же время меня интересовал вопрос, что чувствуют эти люди.

Солдаты спустились по Московской по направлению к вокзалу. Я повернул обратно. И таким пошлым и мизерным показался мне попавшийся навстречу молодой человек со стеком в руке. После этих идущих с музыкой на войну людей по-прежнему гуляла публика, самодовольная, эгоистичная, равнодушная к чужим, по-прежнему раздавался банальный пошлый разговор и звучал смех.

11 мая

Война неминуемо кладет свой отпечаток на всю внутреннюю жизнь страны, даже по мелочам. Я, кажется, еще не писал, что уже второй год учимся не в здании своей гимназии, которое занято под лазарет, а распределены в зданиях реального училища и землемерного. Я, как принадлежащий к старшим классам, занимаюсь в землемерном училище. Здание допотопное, с низкими потолками, с крошечными окнами, со скрипучими полами, но мы к нему привыкли. Хотя мы еще занимаемся, но восьмой класс явно распущен и вместо этого обучается военному строю. Готовят пушечное мясо к будущим боям. Сегодня восьмиклассники зачем-то были в гимназии. Все в высоких сапогах, страшно воняющих кожей, многие в блузах хаки. В сущности, несмотря на свой почтенный возраст, большинство из них те же мальчишки. Придя курить в наш клуб, уборную, они расселись по окнам, приняли ухарский вид, заломили фуражки на затылки, словно им теперь сам черт не брат.

В Пензе теперь в учебных заведениях вводится симпатичное учреждение – бой-скаутизм. Малыши, ученики 3–5-х классов, с жаром набросились на это, и теперь уже скаут-боев до 250 человек. Большинство их, конечно, еще не носят формы, но на улицах стали теперь появляться и настоящие скауты в их изящной форме защитного цвета: широкополая шляпа, английская блуза с галстуком, галифе и чулки. К такому костюму в Пензе не привыкли, и поэтому прошедший скаут-бой привлекает всеобщее внимание.

14 октября

Вот уже третий год тянется эта проклятая война, и, несмотря на первоначальный всеобщий взрыв патриотизма, взрыв, смешавший воедино бывших врагов, либералов и правых, «жида» и националиста, поляка и русского, этот восторженный порыв, когда все стали монархистами и отчаянными патриотами, когда горы бумаги были написаны в оправдание, возвеличение, идеализирование этой войны, то теперь наконец надоела и эта бойня, еще небывалая до сих пор, грозящая перебить все мужское население Европы, надоела и страшная дороговизна жизни и житье впроголодь. Да, как бы ни говорили газетные писаки о прелести гибели за родину, о необходимости свергнуть «германское иго» (почему же до сих пор никто не знал и не слышал, что это «иго» существует на свете), о братьях-славянах, но теперь частью прошел первоначальный страшный кошмар, гипноз, под влиянием которого люди шли на смерть, не отдавая себе отчета, подобно стаду баранов, прыгающих в овраг за своим вожаком. Как ни вынослив, покорен наш забитый мужик, забитый веками рабства и тьмы, все же и он начинает проявлять нежелание становиться пушечным мясом. По крайней мере, уже не раз случалось, что запасники отказывались идти на фронт.

Да и вокруг себя только и слышишь: «Когда наконец кончится эта проклятая война!»

Говорят, идет глухое брожение, начинается ропот, сам не знаю этого точно, не был свидетелем этого народного недовольства и не могу поэтому утверждать это. Да и кому роптать? Мальчишкам до 18 лет, надобно ли старикам да увечным?.. Весь цвет народа поглотила, и сожрала, и исторгла эта «освободительная» война, новый страшный Молох, перед которым древний кажется невинным ребенком. Бабы? Но русская обыкновенная женщина так унижена и забита, что ей не выступать в роли мятежницы и бунтовщицы.

Теперь нам, мирным жителям, известна только мизерная показная сторона войны. «Взяли такой-то город», «отступили», «столько-то пленных орудий и пулеметов». Вдобавок к этому продажные перья газетных и журнальных литераторов строчат восторги, похвалы и славословия русским генералам, офицерам и «серым защитникам родины – солдатам». Но быт, обычный, ежедневный быт, настроения, переживания, истинное, а не поддельное, подкрашенное и подчищенное существование этого серого героя – мы так и не знаем. И узнаем это только лет через пять, десять после войны…

Кстати, еще два, три года тому назад Женя писал мне, что, по его расчетам, революция у нас будет между 1914 и 1918 годами. Дай-то Бог! Но я верю плохо в это. По-моему, сейчас это движение затихло. Какая здесь пропаганда, когда все наши эмигранты пошли в солдаты добровольцами, когда апостол анархизма Кропоткин благословляет обеими руками и войну, и воюющих, когда, наконец, наша молодежь или перебита, или искалечена, или в плену. Какое здесь движение, когда те, которых масса считает за своих духовных вождей, всяческими способами восхваляют войну. Я читал, что библиотеки наших пленных в Германии состоят почти исключительно из революционных книжек. Это очень хорошо, так как немцы, я не буду говорить, какую цель они при этом преследуют, очень помогают этим русским революционерам вести пропаганду в армии. Наш всеобщий, внутренний враг – правительство – силен и могуч. Поэтому вступать с ним в открытую борьбу на баррикадах можно только тогда, когда восставшие более или менее сравнятся с ним в силах, а до этого надо вербовать себе сторонников всеми способами, во всяком случае не отказываясь от добровольной помощи и со стороны, а, напротив, с радостью принимая ее. Поэтому мы только должны быть благодарны немцам.

Но, с другой стороны, едва ли это поможет. Слишком уж скверно зарекомендовали себя немцы в глазах наших пленных своим хамством и грубостью в обращении с ними, и я не думаю, что эти книжки, врученные пленным их врагом, произведут должное впечатление на наших солдат.

Как ни невежественен, в сущности, мужик, как ни монархист он по своим убеждениям, но, с одной стороны, образование мало-помалу начинает проникать в эту плотную черноземную массу, а с другой – царь уже начинает терять свое обаяние в глазах мужика, обаяние Божьего помазанника и самого Бога.

Царь не отец народа, не «батюшка», а скорее даже тиран, узурпатор, посылающий на смерть тысячи людей только из-за своего каприза или беспокойства.

Даже прежнему мужику все обожание царя не мешало разбойничать с Разиным или Пугачевым, то есть идти, в сущности, против того же самого царя, против его власти. Но здесь мужик восставал только против крепко насоливших ему бояр и дворян и расправлялся с ними круто. Царь и правительство вовсе не одно и то же в понятии крестьянина. Царь, по его мнению, что-то добродушное, жалостливое, милосердное, но слабовольное, вечно обманываемое своими боярами (или министрами), и поэтому мужик вешал и убивал обидчиков своих и царя дворян, помещиков, господ, в душе оставаясь тем же верным монархистом, что и прежде.

24 октября

Почему я, человек состоятельный, ни в чем не нуждающийся, человек, которому живется в материальном отношении отлично, почему же я интересуюсь социализмом и революционным движением, и не только интересуюсь, а увлекаюсь им и сам считаю себя социалистом? Почему же это?

Я отвечу на это, что, прежде всего, я в этом чувствую какую-то святую правду и красоту. Затем из-за чувства справедливости. Если я человек справедливый или же считаю себя таковым, то я неминуемо должен возмутиться современной, ужасающей социальной несправедливостью, когда громадное большинство людей сведено к положению рабов, почти рабочей скотины, а меньшинство наслаждается жизнью, как только хочет. Разве это нормально? И если мне дорога справедливость, то я обязан не только возмущаться этим, а все свои силы приложить к тому, чтобы изменить этот неестественный порядок вещей.

Во-вторых, из-за чувства альтруизма, человеколюбия. Я член общества, пользуюсь дарами и благами его, и поэтому мне должен быть дорог и близок каждый член этого общества, и я обязан стараться, чтобы каждому члену жилось так же хорошо, как и мне самому. И поэтому, когда я вижу, что в современном обществе большая часть его живет не по-человечески, а по-скотски, то я обязан, я должен стараться улучшить их жизнь.

Затем перейду на более узкую почву – национальную. Если человек считает себя патриотом и ему дорого процветание своей страны, то есть своего народа, так как страна и народ – это синонимы, то этот человек должен стараться всеми силами улучшить существование своего народа, – народа, который сдавлен тисками, забит в грязь, затоптан. Поэтому все революционеры, будь они русские, китайцы, немцы, итальянцы, все они прежде всего были величайшими искренними патриотами. И в тюрьмах, в казематах крепостей, в ссылках, на виселицах эти люди гибли за свое человеколюбие. Разве одно это не может вооружить всякого чуткого человека против современного порядка вещей, допускающего такие подлости?

Так называемое освобождение крестьян, которым так возвеличили Александра II, сняв с крестьян позорную кличку «раб», не только не улучшило, а даже ухудшило экономическое, материальное положение мужика. Прежний крепостной крестьянин, хотя и зависел всецело от каприза своего господина, хотя и был его рабочей скотиной, по крайней мере знал, что ни он, ни его семья не умрут с голоду, у них всегда будет хлеб. При «освобождении» мужика ограбили, отняв даже то, что он имел, и поставили в полную зависимость от купцов и помещиков, и тех же почти самых помещиков – земских начальников. В экономическом отношении нашему крестьянину пришлось еще хуже, чем прежнему. Поэтому нисколько не удивительно возникновение у нас среди крестьянства аграрного движения.

Кто знаком с нашей историей, тот должен знать, что все время, начиная с XIV, XV столетия были большие и малые крестьянские восстания и волнения, разливаясь временами в такие сильные, стихийные движения, как восстания Разина2 и Пугачева3. Видно, уж действительно непосильна была жизнь его, если он восставал против господ, брал в руки топор и шел «пускать красного петуха». Я сам читал отчет о заседаниях крестьянского собрания в 1906 году и на основании заявлений депутатов крестьян могу себе представить истинную жизнь русской деревни, не делая никаких фантастических заключений. А чем же объяснить большие крестьянские беспорядки в Харьковской и Полтавской губерниях в 1902 году? Опять тем же пьянством мужиков, которые все пропили свою землю и захотели получить еще?

11 ноября

Моя попытка «совратить в веру свою» Симаковых оказалась удачной. Они «совращены». Но тут младший, Модест, о котором я меньше всего думал, что он может читать серьезные книги и исповедовать идеи социализма, которого я считал парнем легкомысленным, сильно изумил меня. Одним словом, Модест стал ревностным социалистом. Хотя он и немного пока в этом смыслит, хотя в голове у него сейчас, вероятно, каша, старые понятия мешаются с новыми и многого он еще не понимает, но сама эта благородная горячность, стремление к свету – лучше всего. Старший – Вася, флегматик и скептик, труднее поддается этому. Здесь нужно горячее, живое слово, а не мертвый язык сухой книги.

Заходил раз ко мне товарищ Архангельский, гимназист 7-го класса, и взял у меня «Подпольную Россию» Степняка. Через некоторое время он возвратил мне эту книгу, которая ему очень понравилась, и в разговоре упомянул, что у них в классе многие интересуются «этим». Особенного значения я этому не придаю. Я знаю, что по крайней мере три четверти этих интересующихся, став почтенными, зрелыми гражданами, в сторону откинут «увлечения пылкого юношества». Одни – во имя собственного благополучия, во имя своей карьеры, своя-де рубашка ближе к телу, другие – соблюдая мудрую пословицу «Моя хата с краю, знать ничего не знаю», третьи, ознакомившиеся с социализмом понаслышке, поверхностно, быть может, обратятся потом в строгих гонителей «крамолы».

А время сейчас тревожное. По рукам ходят запрещенные цензурой речи Милюкова4, Керенского5 и других ораторов Государственной думы. Даже и в Пензе, в этом медвежьем углу, циркулируют слухи о том, что правительство хочет заключить мир с Германией и идти войной на Англию. Где правда, где ложь – трудно разобрать. Появилось новое страшное слово «измена». Да, время очень тревожное.

Вчера вечером ко мне неожиданно явился из Москвы Коля Дейнека. Тот самый реалист, который принес мне «Подпольную Россию». Коля, человек более сведущий, чем я, говорит, что действительно назревает что-то грозное. В Москве ходят упорные слухи, что где-то, не то в Киеве, не то в Харькове, было столкновение с полицией, будто бы убито до 30 студентов. По всей России рассылаются студенческими и иными организациями тайно напечатанные запрещенные речи левых думских ораторов. (Между прочим, Вася Симаков хотел дать мне почитать речь Милюкова.) Коля со мной распрощался. Он в тот же вечер уезжал в Александровское военное училище, куда поступал, чтобы избежать призыва.

24 ноября

Читаю книги, взятые у Архангельского, – «Рассказы из русской истории» известного чайковца Шишко6, «Программы партий» и др. Мне очень понравилась книга Шишко. Написана она простым, ясным и понятным языком, замечательно правдива, своими словами называя то, что обычно скрывается, затушевывается, и ясно показывает весь тот страшный вред, который принесло России самодержавие. С удовольствием я познакомился с программами наших социалистов. Теперь вижу, что по своим взглядам я ближе всего приближаюсь к социалистам-революционерам, к эсерам.

25 ноября

Меня очень занимает вопрос: будет или не будет революция? И если будет, то какую форму она примет, во что выльется? Каковы будут ее стремление и задачи?

Я предчувствую, что если революционеры и достигнут своей главной, первоначальной цели – свержения самодержавия, то потом в их среде произойдут раздоры. Социалисты, то есть организованный, сознательный пролетариат, неминуемо должны перейти от политических к социальным, экономическим преобразованиям, которые для России, для народа гораздо нужнее и важнее политики, представляющей в понятии крестьянских и рабочих масс нечто отвлеченное и туманное. Быть может, социалисты даже попытаются произвести социальную революцию, то есть захватят частную собственность и орудия производства в свои руки, чтобы затем справедливо распределить между всем народом.

Если это произойдет, то либеральная буржуазия, во главе с партией кадетов, только что вместе с социалистами идущая против общего врага – самодержавного правительства, теперь восстанет против своего союзника. Ведь это далеко не одно и то же – захватить ли власть, то есть подчинить ее себе, или же жертвовать своим карманом. Ведь социальные стремления рабочих прямо враждебны, прямо опасны буржуазии, какой бы либеральной она ни была.

По-моему, произвести революцию надо так.

Подготовив умной агитацией настроение народа, надо отряду энергичных и решительных людей внезапно напасть на Зимний дворец, в случае сопротивления перебить бомбами дворцовую стражу и захватить власть в свои руки. Учредить диктатуру пролетариата. Царя держать почетным пленником, отнюдь не причиняя ему никакого вреда, так как это будет недостойно революционеров. Для более сильного эффекта можно другому отряду во главе толпы народа двинуться против Петропавловской крепости и взять ее. Но это, повторяю, лишь для эффекта, так как крепость и сама, вероятно, сдастся, как только власть будет в руках народа. Столичное восстание, по словам Степняка6а, только застрельщик общей революции. Весть о захвате власти, разнесенная по России, заставит восстать весь народ. Повторяются времена Разина и Пугачева. По всей стране возникают аграрные и иные беспорядки под влиянием главным образом слухов о прибавке земли. Всеобщая забастовка железнодорожников затруднит или даже прекратит доставку войск для усмирения. Затем следует созыв Учредительного собрания, на котором уже окончательно совершается государственное и экономическое переустройство страны. В случае возникновения конфликта между буржуазией и пролетариатом, что неминуемо и будет, самое лучшее оружие – это всеобщая грандиозная забастовка. Хотя она десять лет тому назад не увенчалась успехом, но в случае, если она будет организована стройно и осмотрительно, если будут существовать комитеты помощи стачечникам, то я думаю, победа останется за народом.

Такова моя схема революции. Будущее покажет, осуществится ли это или нет.

1 декабря

Зашел ко мне Архангельский вчера потолковать насчет помещения. У них образовался так называемый самообразовательный кружок, в котором участвуют свыше 10 человек, преимущественно ученики 7-го класса, а также две барышни. Меня радует это. Только дело в том, что сейчас у них нет подходящего помещения для собраний и Архангельский, видимо по поручению остальных членов, решил поговорить об этом со мной. Но для такой оравы моя комната оказалась слишком мала. Поэтому я посоветовал ему поговорить об этом с Симаковыми, у которых комната больше. Я посмотрю, что будет дальше. Возможно, что мы трое, то есть я и Симаковы, примкнем к ним. Тогда нас будет 15 человек.

10 декабря

Что касается кружка, то ничего определенного я сказать не могу. До сих пор, например, я не знаю всех участников. Это хорошо, так как показывает, что там собрались не болтуны, а люди, умеющие держать язык за зубами. Впрочем, дело в том, что отчасти не находя помещения, а главным образом под влиянием малоотзывчивых, инертных участников этот кружок начинает рушиться. Не расцветши, отвял в утре пасмурных дней.

Мы с Модестом решили повести дело энергичнее, и сегодня я познакомлюсь с полным составом этого кружка. Дай Бог, чтобы, считая и нас, набралось 10 человек. Впрочем, во-первых, этого достаточно, а во-вторых, все более слабые, робкие отпадут, а останутся люди нужные, деятельные. Что касается помещения, то я в конце концов принужден буду предложить свою комнату, несмотря на ее малые размеры. Иначе дело станет на точке замерзания. Мне как революционеру в душе, как энергичному организатору будет очень жаль, если распадется этот кружок, и я приложу все свое старание, чтобы этого не случилось. Даже если из 10 человек будут участвовать только пять, то и тогда я буду этим доволен.

12 декабря

С появлением министра народного просвещения Игнатьева7, видимо, любящего свое дело, в душную, затхлую обстановку гимназического быта пахнуло свежей струей воздуха. Производятся всевозможные реформы, нововведения, преобразования. На внутреннюю жизнь учащихся, на их быт педагоги стали обращать больше внимания.

Так, в Пензе, в нашей гимназии теперь возникли всевозможные кружки: литературные, драматические и даже спортивные. Все это, конечно, под наблюдением учителей. Но я подозреваю в этом еще кое-что другое, вовсе не такое благородное, как это кажется на первый взгляд. Основав эти совершенно легальные, но находящиеся под наблюдением начальства ученические кружки, хотят раздробить молодежь, хотят отвлечь ее в сторону от всевозможных тайных, антиправительственных кружков с более или менее революционной окраской. Зная, что горячее, пылкое, смелое юношество больше всего склонно к освободительным идеям, теперь хотят отвлечь его в сторону от этого, хотят заинтересовать его другим, отняв у него свободное время и вместе с тем в тесной, интимной обстановке кружка наблюдать за настроением молодежи. Это не моя фантазия. Гимназический учитель пения, человек, видимо, либеральный, раз по секрету предупредил учеников, чтобы они были осторожнее на собраниях кружков, так как за ними там следят. Но ухищрения правительства оказываются неудачными. Правда, гимназисты охотно принимают участие в этих кружках, но это не мешает им организовывать в то же время и тайные, секретные кружки.

Дня два-три тому назад я пошел вечером на собрание литературного кружка вместе с Модестом. На обратном пути я все время добивался узнать о составе «того» кружка, о его собраниях. Но и Архангельский, и Мишка Сафронов все время медлили, мямлили, не говоря ничего определенного. Это меня взорвало. Мы остановились на углу пустынной улицы, и я, в эту минуту отбросив свое заикание к чертям, стал говорить им о том, что, как я вижу, они только умеют болтать языком, ничего не делая и не желая делать, что это ни к какому результату не приведет и что если они так относятся, так зачем же было им затевать устройство этого кружка? Давно я так не говорил. Речь моя была несвязная, отрывистая, но, видимо, подействовала на них своей горячностью. Затем я сказал, что предлагаю им помещение – нашу гостиную.

Вчера, в воскресенье, было собрание «того» кружка, решавшее нашу с Модестом участь, и я сегодня узнаю о результатах.

Откровенно говоря, мне будет неприятно и обидно, если мне откажут в принятии. Обидно за то, что вся моя горячность, вся моя энергия, все мои старания укрепить этот кружок пропадут так глупо и даром. Я уверен, что из всех участников его (пока, впрочем, я участником назвать себя не могу) я самый энергичный и настойчивый. Я умею молчать. Я могу дать удобное, безопасное помещение. Поэтому я могу принести большую пользу этому кружку. А что касается моего заикания, то это не может служить помехой. Правда, речей я произносить не могу, быть пропагандистом и агитатором не в состоянии, но живую речь могу заменить пером, которым я умею владеть. Разве среди наших революционеров не было заик? Разве Камиль Демулен, один из героев Великой французской революции, не заикался, что не помешало стать ему деятельным, талантливым революционером? Разве, наконец, мое заикание помешает мне погибнуть за свои взгляды, убеждения? Впрочем, оговорюсь, пока погибнуть я не желаю, а, напротив, хочу принести большую пользу.

После класса, где он поговорил с участниками кружка, Модест зашел сообщить о результатах вчерашнего собрания. Конечно, приняли.

Как теперь дело выяснилось, квартира у них была, место для собраний они имели и собирались у Моисеева уже не раз, но вся суть в том, что они по обычной неосторожности повели дело так, что с первых же дней за ними стали следить. Они были настолько неосмотрительны, что на первое же собрание пригласили некоего Розанова, парня умного и развитого, что, однако, нисколько не мешает ему заниматься всевозможными темными делами и быть чуть ли не шулером, к тому же он сын черносотенца. Больше собраний Розанов не посещал, но сами они скоро заметили, что за ними следят какие-то подозрительные личности. Связь между этими двумя фактами очевидна: Розанов, человек сомнительной нравственности, перестал ходить, и сразу же начали следить. Вывод тут тот, что Розанов донес в сыскное. Вот это-то, с одной стороны, и с другой – то, что некоторые члены, видя, что дело принимает нешуточный оборот, невольно струсили и уже раскаивались в своем участии. Вот эти-то две вещи и грозили распаду кружка. Не приди я на помощь с помещением, вероятно бы, кружок разрушился.

19 декабря

Наконец-то у меня собрания. Вчера и позавчера, 17-го и 18-го было два собрания, и я их подробно опишу.

Обыкновенно кружок собирался по воскресеньям, но так как сыщики, видимо, знали это, то участники решили собраться у меня в субботу, 17-го, в шесть часов вечера. К этому времени я уже все приготовил в гостиной и расхаживал, опасаясь, что они не придут. Но вот наконец повалили. То и дело раздавались звонки, я бежал отворять и впускал гостей, приходивших большей частью поодиночке. Пришли три барышни с Мишкой Софроновым. Всех нас, включая и меня, набралось 13 человек. Большинство из них были на моей квартире в первый раз, а с барышнями и с двумя гимназистами я не был знаком. Кажется, никогда у нас не было столько гостей. Вся гостиная была наполнена, в воздухе стояло сплошное гудение, точно в пчелином улье. Только и слышалось:

– Товарищ! Товарищ! Товарищ!

По-моему, некоторые из них уж очень злоупотребляли этим «товарищем».

Наконец расселись. Но вместо реферата читали газетные статьи, все мне уже известные, на животрепещущие вопросы – о Думе, об исповеди черносотенца Сергея Прохожего, которому союз поручил убить Милюкова.

Девицы все трое сели вместе. Довольно миловидные. Одна из них, кажется Леля, с интересным лицом – спокойным, холодным. У нее хорошая фигура и красивые маленькие ноги. Пока девицы ничем себя не зарекомендовали, ограничиваясь только перешептыванием и несколькими словами.

Затем пили чай. Сахар, ввиду нынешней дороговизны, принесли с собой. Возникло было затруднение насчет булок, но я нарезал и подал хлеб домашнего печения. С какой радостью накинулись все на него и моментально расхватали. Разговоры, остроты, смех – все это так и гудело в воздухе. Никогда, кажется, так не было весело, как в этом тесном, дружном, жизнерадостном товарищеском кружке.

На собрании решили устроить снова сходку на другой день, в воскресенье, в полчаса пятого, но при этом соблюдать крайнюю осторожность.

Часов в восемь стали расходиться по домам. Во избежание лишних подозрений выходили небольшими группами и в два выхода. Девицы пошли в театр на оперу. Между прочим, мне поручили написать реферат о русской социал-демократии. Конечно, читать я его отказываюсь, вместо меня прочтет кто-нибудь другой, хотя бы Модест. Так как с социализмом наши, видимо, незнакомы, да и сама тема мне нравится, я хочу написать его с жаром, с чувством, вложить всю душу, хочу, чтобы каждое слово моего реферата было ценным, ненапрасным.

На другой день, то есть, значит, вчера, погода была страшная. Поднялся ветер, чуть не срывающий фонари на улицах, поднялась метель. Я уже думал, что члены побоятся прийти, но вот, один за другим, они заполнили мою комнату. Черт возьми, что за шикарная вещь эти товарищеские кружки! Все равны, все оживлены, все остроумны, сыплются остроты, друг друга ругают «дегенератом», настроение бодрое, веселое, возбужденное.

Когда все распрощались и ушли, остались я и Столыпинский.

– Вы давно занимаетесь социализмом? – был его первый вопрос.

Я ответил, что с третьего класса. На самом деле впервые я познакомился с этим во втором классе от Жени. Он был для меня первым другом, отцом и учителем в одно и то же время. К своим родителям я не относился с таким благоговением, как к нему, гимназисту старшего класса, к нему, каждое слово которого я считал святыней. Он первый развил мой кругозор, открыл передо мною новые горизонты. В примитивной форме он первый познакомил меня с идеалами социализма, и я, 13-летний мальчик, уверовал в это сначала потому, что так говорил сам Женя. А он ошибаться не мог. Критическое отношение у меня появилось уже потом, и когда я обратился все к тому же Жене со своими вопросами, возможен ли социалистический строй, не химера ли это, он снова объяснил мне и доказал эту возможность. Сколько удовольствия доставляли мне небольшие прогулки после наших занятий (он сначала был моим репетитором), во время которых мы обсуждали мировые вопросы, он, высокий, тонкий, в очках, с лицом ученого, и я, гимназист 2-го класса! А когда он приводил меня к себе, в тихую, беспорядочную, чисто студенческую комнату, где обыкновенно уже сидели товарищи, то это для меня было верхом счастья!

Я пил там жидкий чай, иногда играл с Женей в шахматы, причем он всегда обыгрывал меня, и затем, забившись в угол, молча, почти с благоговением следил за ним и его товарищами. Раз он вслух прочел им написанный мною тогда рассказ «Митька». Я описывал бедного сапожного подмастерья, который под влиянием жестокого обращения хозяина бросается в воду. Вероятно, рассказ был сравнительно недурен, если сам Женя одобрил его. Теперь он погиб в архивах сыскного отделения, куда он попал, когда арестовали Женю.

И так велика власть и обаяние этого действительно незаурядного человека надо мною, что даже теперь, когда я стал уже более или менее взрослым человеком, я с благоговением отношусь к нему, и он составляет для меня высший авторитет.

Мы долго говорили с ним в этот вечер, и давно я не помню такого хорошего времени. Он, между прочим, сказал мне, что я принесу кружку большую пользу, так как никто из них незнаком с социализмом, а я могу их с ним познакомить.

Сейчас, когда я пишу эти строки, реферат о социализме у меня уже готов.

1917 год

21 января

Пишу заключительные слова – все распалось. Горько это мне очень, гораздо горше, чем остальным, но что же, против рожна не попрешь.

Я пошел к Моисееву, тот меня встретил своей старой песней. Опять одно и то же о том, что сыщики знают все, что затевать кружки очень опасно, что мы все попадемся, не получим потом свидетельства о благонадежности, мы погибнем, не принеся никому ни малейшей пользы. Заканчивал он тем, что он сам лично не боится, но только советует хорошенько обдумать это. Раньше он было согласился организовать новый кружок, но теперь, как хорошенько он это обдумал, теперь он против.

Через всю историю существования нашего недолговечного кружка красной нитью проходит страх перед преследованием, перед сыском, страх, раздуваемый нервными членами. От слишком большой вначале откровенности и болтливости члены перешли потом к трусости, к опасению за существование и целость кружка.

Вначале, когда организация была накануне развала из-за недостатка помещения, я поддержал ее, продлил ее существование приблизительно на месяц, вступив вместе с Модестом туда и предоставив свою квартиру. Но и это не помогло. Несмотря на то что подозрительного больше замечено не было, снова начался панический страх перед сыщиками. Сначала Артоболевский, затем Мишель начали проповедовать, что кружок не может больше существовать, что нам надо это прекратить. Старания их увенчались успехом. Как я уже подробно описывал, 18 января у меня было последнее генеральное заседание, после чего кружок распался.

Но я и Юрий решили не сдаваться и биться до последней капли крови. В тот же вечер у нас возникла мысль организовать свой кружок отдельно от других. К нам присоединились Моисеев и Товбин. На другой день число наших членов увеличилось присоединением Мишеля. Казалось бы, снова возродится кружок. Но через два дня, 20-го числа, и эта надежда была разбита. И этот новый кружок погиб, еще не сформировавшись окончательно.

Такова краткая история нашей организации. Но, повторяю, я не теряю еще надежды и думаю, что через некоторое время нам все-таки удастся образовать свой кружок. Прав ли я, покажет будущее…

26 января

В прошлую субботу, то есть 21-го числа, я пошел снова на заседание гимназического литературного кружка. Как раз Федор читал реферат о Рылееве. В этом кружке проходят историю русской интеллигенции. Теперь добрались до декабристов. Откровенно говоря, я только удивляюсь тому, что наш директор, этот сухарь, педагог в генеральском чине, допускает публично распространяться о такой щекотливой теме, как декабристы и их идеалы. Главное, это происходит в гимназии, в обществе 50–60 юнцов-гимназистов и в присутствии его превосходительства. Что это такое? Повеяло ли новым духом, несмотря на отставку Игнатьева и замену его Кульчицким, или же наш директор ударился в либерализм? Ей-ей, не понимаю.

Я оказался прав, говоря, что наши снова организуют кружок через некоторое время. Действительно, хотя, в сущности, наша организация распалась, наши все-таки склоняются к плану устраивать общие собрания раз в месяц. Мишель сообщил мне, что, вероятно, на будущей неделе у меня будет заседание. Юрий сияет. Но рад этому также и я. Видно, не погибнет наше дело. Видно, несмотря на всю их трусость, наши все-таки интересуются, и не только интересуются, а чувствуют склонность к нелегальщине. Теперь эти собрания хотя и будут реже, но зато плодотворнее. Теперь на них не будут читать вырезки из газет или Геккеля, а вместо того будут прочитываться наши собственные доклады на интересующую нас тему, и притом несколько зараз.

4 февраля

У меня есть роман Войнич8 «Овод». Книга очень хорошая, художественная, потрясающая, рисует нравы революционной Италии первой половины XIX века. Замечательна она тем, что там впервые я встретил действующее лицо – заику. Кажется, во всей литературе, нашей и иностранной, ни один писатель не вывел типа заики. А между тем какой это интересный психологический тип.

Сравнивая себя с героем романа, Оводом, я вижу много сродных черт. Прежде всего, я, как и он, заикаюсь. Затем я, подобно ему, революционер. Я также прежде был ревностным, пылким христианином, и только случай толкнул меня, как и Овода, в ряды атеистов.

Артур, он же Овод, терпел мучения в продолжение пяти лет. Такие же мучения, только нравственные, терплю и я, с той разницей, что мои муки длятся не пять лет, а 13, с тех пор, как только я начал сознавать окружающее.

Артур отличался смелостью и безропотно шел на смерть. Мне думается, что и я не уступаю ему в этом.

Он, подобно мне, сходился с женщиной, только видя, что он нравится.

Он был журналистом-сатириком. Я ни тот пока ни другой, но мне кажется, что и я могу писать хлестко.

Даже в мелочах я похож на него. Так я, подобно ему, очень люблю сладости.

Наконец, и я, как Овод, темноволос и имею голубые глаза.

13 февраля

Сегодня Юрий зашел ко мне. Как обычно, он объявил, что зашел «на минутку», но просидел несколько часов. Мы говорили о делах.

Между прочим, появилась довольно-таки дикая мысль написать своеобразную сатиру на кружок, осмеять его недостатки и высказать свой взгляд на него. Цель этих писаний, по словам Юрия, подбодрить, оживить и воодушевить кружок. Эта идея мне кажется странной, но я берусь написать.

17 февраля

Вчера я окончил свои «Записки дегенерата», написанные по просьбе Юрия. Дня два-три сидел и писал, писал. Надо было соединить «самую едкую сатиру и возвышенный идеализм», как говорил он. «Острое перо и горькая желчь». Кажется, я так сделал. Я описал безграничную трусость нашего кружка, интриги и сплетни его. Особенно обрушился я на Артоболевского, затем на Мишеля и Моисеева. Кажется, вышло удачно. Потом, когда это читали Модест и Федор, они все время хохотали.

2 марта

Настают великие события. Одним мгновенным громовым ударом Россия в лице своей Думы сбила с ног дряхлый колосс бюрократического самодержавия, тот колосс, который, возникнув при Петре, высшего своего развития достиг при Николае I и погиб теперь при Николае II.

Сегодня утром, когда я развернул газету, меня точно хватило обухом по голове. Ясно, черным по белому, было напечатано, что 27 февраля ночью организовался Исполнительный комитет Государственной думы, состоящий из двенадцати наиболее лучших, наиболее свободомыслящих членов, в числе которых Чхеидзе9, Керенский, Милюков, Родзянко10. Этот комитет стал ныне Временным правительством, и по его распоряжению арестована вся свора министров – Протопопов11, Штюрмер12, Щегловитов13 и прочая сволочь. Это громовой, великолепный, потрясающий первый шаг новой России. Кажется, в истории еще не было такого примера, чтобы парламент в лице своих лучших представителей одним внезапным, неожиданным мгновенным ударом сверг старое правительство, которое, благодаря своей бездарности и дряхлости, ввело страну в анархию. Россия была на краю гибели. Голод, страшная дороговизна, мошенничество, каленые идиотские выходки правительства – вот к чему привело господство бюрократического самодержавия. И честь и слава Думе, что она в решительную минуту внезапно для всех, в ответ на приказ о роспуске, арестовала эту сволочь и организовала новое, чисто народное правительство. Теперь скоро война, эта проклятая, надоевшая всем война окончится. И тогда наступит эпоха коренной ломки всего старого и создание нового. Может быть, и мы, кружковцы, окажемся полезными.

Теперь все будет зависеть от тактики нового правительства. Если оно будет на высоте (в чем я почти уверен), в стране наступит спокойствие, к чему и призывает Исполнительный комитет, война закончится в этом же году, и наступит создание Новой России.

Но особенно интересна телеграмма к царю Родзянко 26 февраля: «Положение серьезное: в столице анархия; правительство парализовано; транспорт, продовольствие и топливо пришли в полное расстройство; растет общее недовольство; на улицах происходит беспорядочная стрельба, частью войска стреляют друг в друга; необходимо немедленно поручить лицу, пользующемуся доверием страны, составить новое правительство; медлить нельзя; всякое промедление смерти подобно; молю Бога, чтобы в этот час ответственность не пала на венценосца».

Итак, в то время как мы мирно коптим в Пензе, в России внутри льется кровь, начинается революция. 25 тысяч восставших солдат послали 26 февраля в Думу делегацию, узнать решение Государственной думы.

Начальником Петроградского гарнизона стал член Думы полковник Энгельгардт, вступивший в свою должность в ночь на 28 февраля.

Да, первые шаги народа в лице его представителей блестящи. Посмотрим, что покажет будущее. Новое временное правительство призывает всех к порядку и спокойствию и в своем воззвании к железнодорожникам требует у них не только исполнения своего долга, но прямо подвига ради успешной работы для армии.

Всем главнокомандующим разослан текст телеграммы к царю.

Интересное время теперь мы переживаем!

3 марта

Весть о неожиданной революции мгновенно разнеслась по всему городу. В гимназиях ученики и педагоги поздравляют друг друга и ведут между собой разговоры на эту тему. Телеграммы у газетчиков мгновенно расхватываются, причем платят по рублю за телеграмму. Но на улицах пока ничего не заметно. Тихо, как обычно. Городовых почти нет.

Приходят все новые известия. Революция, громовая, блестящая, бескровная почти, революция в полном разгаре.

Аресты министров и прочей камарильи продолжаются. В числе арестованных Горемыкин14, Трёпов15, Сухомлинов16, председатель Союза русского народа мерзавец Дубровин17. Всех сановников отправляют в Петропавловскую крепость. Пусть, сидючи в казематах, эти столпы отечества, посылавшие некогда туда сотни лучших людей России, узнают прелести этой жизни.

Организовался Совет рабочих депутатов (как и в 1905 году), который вместе с Исполнительным комитетом призывает всю страну к спокойствию и полезной работе для армии.

Но поразительнее всего общая солидарность, общее уважение к Думе. Весь Петроградский гарнизон, флотские экипажи на стороне народа. Даже казаки; даже конвой царя в полном составе явился в Думу, заявляя, что он на стороне ее, и прося приставить караул к офицерам, не принявшим участие в восстании. Члены Думы говорят горячие речи полкам, где их встречают с энтузиазмом. Родзянко и Керенский произнесли речи юнкерам Михайловского артиллерийского училища, в которых поклялись, что Россия будет свободна. Черт возьми, какие великие минуты переживает страна, а я, сидя тут, не могу этого видеть. Конечно, сейчас же возникли сплетни о том, что царь и царица арестованы (кстати, о Николае ни слуху ни духу). В Кронштадте солдатами убит адмирал Вирен18, пензенский губернатор Евреинов растерялся окончательно и махнул на все рукой.

Нет, я все не могу опомниться от восхищения и восторга гениальностью членов Думы, так блестяще совершивших этот великий бескровный переворот. Одним ударом, ударом суворовским сбили с ног старое правительство и этим спасли Россию. И захватив внезапно всю свору негодяев-министров, запрятали их в крепость, Дума свергла окончательно темные силы. Где они? Их точно ветром сдуло. Страна ликует. Да, весна наступила.

5 марта

Вчерашний день был богат событиями. Я видел, как Пенза отозвалась на счастливую революцию. И при этом я видел многое, взволновавшее меня.

Я вышел из дома днем и натолкнулся на характерную сценку. По другой стороне улицы шли, обнявшись, два солдата и нестройными голосами пели «Дружно, товарищи, в ногу…». Повстречался с ними какой-то прапорщик, остановил их, но затем пошел дальше. Через некоторое время их остановил другой офицер, шедший по моей стороне. Он долго всматривался в них и наконец окликнул их, подозвал к себе и начал спрашивать, какого они полка.

– Вы, наверно, напились?

– Так точно, – почтительно отвечают солдаты. – Ваше благородие, Россия воскресла!

– Верно, голубчик, верно, но зачем же непременно напиваться? Неужели без этого обойтись нельзя? Нам сейчас всем надо быть трезвыми, надо работать, а не пьянствовать. Вот если бы вы были трезвые, тогда другое дело, тогда я бы слова не сказал, – говорил офицер, как мне казалось, нарочно громко, видя, что несколько прохожих остановились, слушая.

Какая-то ветхая старушонка вообразила, что солдата будут за это наказывать, и слезливым голосом обратилась к офицеру, прося этого не делать. Солдаты принялись успокаивать ее:

– Иди, иди, бабка, иди. Теперь не то. Теперь мы все одна семья.

Чем это кончилось, я не знаю, так как уже давно слышал где-то поблизости крики «ура» и теперь поспешил туда. На перекрестке Садовой и Суворовской улиц стояла толпа манифестантов. На дороге стройно, рядами стояли полки солдат, и оттуда гремело «ура». Толпы публики, взбудораженные, лихорадочные, окружали их. У всех, даже у солдат, лица были какие-то другие, светлые. Я шнырял в толпе, стараясь найти наших кружковцев.

– Скажите, что будут делать? – обращается какая-то дама к стоящему возле выстроенного полка офицеру.

– Покричим «ура» да и разойдемся по домам.

Однако мирная, светлая манифестация кончилась кровавой драмой. Но об этом после.

Вот над толпой солдат показался плывущий шест, украшенный красным бантом с висящим портретом Николая Николаевича. Затем поплыли мимо разноцветные плакаты, которые несли солдаты: «Да здравствует Народная Государственная Дума», «Долой немецкое правительство» и т. д. И при появлении этих медленно движущихся плакатов еще громче, еще одушевленнее загремело «ура». Какой-то солдат с красной тряпкой на шее свернул с дороги на тротуар. Моментально за ним ринулась целая толпа коренастых, неуклюжих солдат, бежавших по тротуару за красным знаменем. Да, это была настоящая революционная армия. Но вот наконец я увидел в толпе стоявших Юрия, Федора и Знаменского. Поздоровавшись, мы принялись смотреть. Мимо, над щетиной штыков медленно плыли красные флаги и разнообразные плакаты. То затихая, то разрастаясь снова как прибой, неслось все время громовое «ура». Толпа колыхалась и двигалась с места на место, росла все больше и больше. Двух или трех солдаты качали. Один из них был офицер. Из толпы войск вылетали они вверх, затем на секунду скрывались и снова взлетали вверх. Офицер при этом ритмично взмахивал папахой, которую держал в руке.

Но вот внезапно толпа колыхнулась и дрогнула.

– Бем19, Бем, – пронеслось, – бьют Бема!

Дело в том, что тут же присутствовал генерал Бем, которого солдаты страшно ненавидели за его жестокое и несправедливое обращение с ними. К тому же ходили слухи, будто он, немец, предал два корпуса на Карпатах.

Желая узнать, в чем дело, еще не веря тому, что Бема бьют, я и Юрий врезались в толпу. Около самого здания Городской думы плотной стеной стояли солдаты. Что происходило в этой серой, как волны моря, колыхающейся массе, я не знал. Я видел только море кричащих солдатских голов. В воздухе стоял сплошной, оглушающий крик:

– Аааа…

Толпа колыхалась из стороны в сторону, увлекая за собой и нас. Все деревья возле Думы были облеплены гроздьями солдат, и оттуда слышались крики:

– Довольно бить! Довольно!

Я чувствовал, что происходит что-то страшное, и поэтому, не щадя глотки, вместе с Юрием кричал:

– Довольно! Довольно!

Но вряд ли эти немногочисленные крики было слышно в том реве, который стоял в воздухе. Мы выбились из этой толпы на более свободное место. Юрий видел все-таки, как Бема стиснули со всех сторон, сорвали с него погоны и фуражку и сыпали на его лысую голову снег. Затем эта лысая голова исчезла, видимо очутившись под ногами толпы

солдат.

– Что с Бемом? – спросили мы какого-то солдата. Тот равнодушно ответил:

– Убили.

Как я и Юрий потом узнавали от солдат, вся сцена убийства произошла таким образом. Бем вышел из здания Городской думы, сел на лошадь и накинулся на солдат, крича, что эта манифестация недопустима. Тогда Бема хотели арестовать, но он отказался.