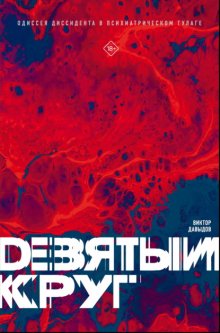

Девятый круг. Одиссея диссидента в психиатрическом ГУЛАГе бесплатное чтение

Леттеринг: Andron Futurov

Фото на обложке: © Photo by Сassi Josh on Unsplash

Моей дочери Соне. Теперь ты знаешь все, о чем я не мог рассказать

Тюрьма никогда не кончается.

Это знает каждый заключенный.

Ты просто попадаешь в замкнутый

круг воспоминаний о ней…

Воспеть мою судьбу, разумеется,

было некому – что ж,

пришлось самому стать своим

собственным хором.

Питер Акройд«Последнее завещание Оскара Уайльда»

Часть I

Глава I. Арест

Они пришли утром. Еще сонный, я вышел в коридор попрощаться с женой Любаней – вчера закончился наш медовый месяц. Она стояла уже одетой, уходя в институт. Звонок в дверь:

– Соседи…

Любаня на автомате открыла дверь.

Я рванулся к двери – но не успел.

Память сохранила кадры, как в замедленной съемке:

– рука Любани вращает по часовой стрелке ручку замка,

– дверь плавно открывается,

– за ней трое мужчин в меховых шапках и еще кто‐то у них за спиной,

– один из них делает резкий шаг за порог, мимоходом – как неодушевленную вещь – втирает Любаню в стену и нависает надо мной.

– Комитет государственной безопасности СССР.

Ощущение удара в солнечное сплетение, двинуться невозможно.

Трое дюжих парней, как из футбольной команды, представляются:

– Капитан КГБ Саврасов, капитан отдела уголовного розыска милиции Кролл, следователь городской прокуратуры…

Саврасов – типичный молодой чекист, высокий блондин с неопределенными чертами лица. Он в пыжиковой – «фирменной» чекистской – шапке. Кролл – усатый брюнет, он пониже, и шапка у него потрепанней и хуже. Следователь прокуратуры – вообще какой‐то «человек без свойств».

Показывают лист бумаги: «Постановление о проведении обыска…»

– Одну секунду, пожалуйста, оденусь – прочту.

Стараюсь быть максимально вежливым, но в голове только мысли о том, как спасти книги, можно ли спрятать рукописи. Думать некогда, времени – лишь на экспромт, пока они топчутся в коридоре.

Книгу Надежды Мандельштам, которая лежит прямо на столике около постели, просто засовываю под матрас. Кое-как натянув рубашку, запрыгиваю на подоконник и запускаю в форточку эмигрантский «Новый журнал» – пусть любому прохожему, только не им. Увы, к этому времени Саврасов уже догадывается, что что‐то не так, и я слышу за спиной его крик: «Отойдите от окна!» Звучит грубо, почти как: «Оторвись от окна, сука, убью!»

Появляется четвертый – это привезенный чекистами с собой «понятой», молодой парень студенческого вида (он и был студент-юрист, как выяснилось чуть позже). Саврасов приказывает парню:

– Быстро сходи вниз, проверь, что там.

Тем временем я успеваю одеться, они милостиво разрешают воспользоваться туалетом в моем собственном доме (хотя Саврасов не позволяет закрыть дверь и бдительно стоит в проеме). Ограниченный в движении по квартире, я прошу Любаню заварить чай, но тут вмешивается безликий следователь прокуратуры:

– Вас, Любовь Аркадьевна, приглашаем в городскую прокуратуру. На допрос. Вот повестка.

Операция явно была продумана: забрать Любаню на допрос, дома – только мама да я. Отец еще рано утром уехал читать лекцию в университет. И пока Любаню будут держать в прокуратуре, а меня здесь – не допуская, конечно, к телефону, – никто не будет знать об обыске. Это еще полбеды: больше всего боюсь, что могут подкинуть патроны или наркотики – прецеденты известны.

Любаня отказывается, начинает препираться, говорит: «Не пойду».

– Не соглашайся, – поддерживаю ее я.

– Наряд милиции вызовем, доставим силой, – кроет Саврасов.

Спорить с ними, конечно, бесполезно. В конце концов, следователь прокуратуры Любаню уводит.

Чай заваривает мама. Она как будто бы ничуть не удивлена происходящим, что в свою очередь удивляет меня. Только молчит, и носик чайника, из которого она наливает чай, стучит о край чашки.

Саврасов торжественно произносит ритуальную фразу:

– Предлагаем сдать все антисоветские и клеветнические материалы.

– Ничего нет, – доносить на самого себя бессмысленно, обыскивать они будут независимо от того, что я им подарю.

Как раз в этот момент возвращается посланный на улицу «понятой», в руках – «Новый журнал».

– А это что? Вот с него и начнем.

И «Новый журнал» становится первой изъятой книгой.

…………………………..

К четырем часам книг было собрано не так и много, больше забирали рукописи. Изъяли парижский «Вестник русского христианского движения», воспоминания художника-эмигранта Юрия Анненкова, советскую раритетную книгу «Беломоро-Балтийский канал», заодно сняли со стены портрет Петра Якира с дарственной надписью.

Книгами занимался Саврасов. Он снимал с полок книгу за книгой, смотрел титульный лист, пробегал пальцами по страницам, разыскивая вложения, заглядывал в корешок и ставил на место.

Пройдя две полки, он явно утомился и начал делать это уже не столь тщательно. Уже после освобождения я нашел в какой‐то книге черновик своего письма содержания явно криминального – Саврасов его прозевал (так же, как и я, оставив его там в свое время). Пропустил он и двухтомник Карла Ясперса, изданный с грифом «Для служебного пользования». Книги, конечно, не криминальные, но такие издания «не подлежали распространению в СССР», найденные на обыске, они безоговорочно изымались.

В свою очередь Кролл шарил в одежде в шкафу, чихая от нафталина. «Понятой» сидел напряженно в углу, молча ненавидя меня и, видимо, ожидая, когда обнаружится радиопередатчик от ЦРУ или пакет шпионских инструкций.

Ощущение было очень неприятным. Смотреть, как к тебе в стол, в шкаф с бельем залезают чужие руки, вызывало примерно такую же реакцию, как если бы они шарили по телу. В своем доме уже ничего не принадлежало мне, они явились как хозяева и выдавили меня оттуда, сделав самого гостем.

К запрещенной литературе Саврасов прибавляет пару исторических книг о фашизме. Ничего криминального в них нет, но я даже не протестую: чекисты точно знают, что ищут, – там они рассчитывают найти цитаты, которые я использовал в своей книге «Феномен тоталитаризма». Цитаты должны стать доказательством авторства – и вины.

Книгу я начал писать за полгода до того, она была попыткой выявить архетип тоталитарного права путем сравнения законов нацистской Германии, фашистской Италии и сталинского СССР. Их сходство вплоть до формулировок было столь очевидным, что нельзя было пройти мимо. Готовую книгу я планировал пустить в самиздат и попробовать опубликовать за границей – так ей было бы легче дойти до большего числа читателей в СССР. Однако завершение «Феномена» требовало еще некоторого времени – а времени, как оказалось, у меня не было.

Саврасов старался зря – он еще не знал, что авторство можно будет доказать гораздо проще. Машинописная рукопись «Феномена» лежала здесь же, в квартире, в портфеле, выставленном в коридор. Ровно вчера я забрал ее из тайника, оборудованного на чердаке нашего дома, с тем чтобы перепрятать в более, как казалось, надежный. Я долго потом думал, выследили ли чекисты тайник или налет в тот день был просто случайным совпадением. В итоге оказалось, что случайность, – тайник остался нетронут и цел. Просто барабан револьвера крутанулся так, что боек встал против патрона – раздался выстрел.

Все же я не смотрел в коридор, уповая на их невнимательность. Короткий осенний день приближался к вечеру, с улицы в квартиру залезали мрачные сумерки. Наконец, они оставили комнаты и отправились в ванную и коридор. Внимание Кролла привлек коричневый портфель. И в тот момент, когда он наклонился над ним и открыл, произошло нечто непредвиденное.

Именно в ту секунду наш кот – толстый серо-белый мэйнкун, – до того безучастно наблюдавший за действием со стороны, внезапно подскочил на месте, в два прыжка допрыгнул до вешалки и бросился на висевшие пальто. Раздался треск рвущейся петли вешалки и шум. Пальто не выдержало восьми килограммов веса, свалилось вместе с котом, хлопнув Кролла по голове. Кролл рванулся, наверное, решив, что сзади на него напали, и моментально встал в боксерскую стойку – уже держа в руках машинописные листы.

Кот ускакал. Ситуация никак не располагала к веселью, но я не мог сдержаться от смеха. Такие резкие смены настроения с тихого на буйное за котом были известны – но кто бы мог подумать, что это произойдет именно в самый критический момент?

Чекисты присмотрелись к машинописным листам.

– «Феномен тоталитаризма», – вслух прочитал Саврасов. Будущее мое определилось.

В шестом часу все изъятое упаковано в мешки, они подписаны. Саврасов произносит ритуальную фразу: «Виктор Викторович, пройдемте с нами». В переводе с полицейского языка на человеческий она означает: «Вы арестованы».

Прощаюсь с мамой, целую ее соленую от слез щеку. Сильный запах валерьянки – оказывается, в этом секрет ее спокойствия.

Мы спускаемся по лестнице в столь напряженном порядке, что со стороны этот ход можно принять за скромные похороны. Сначала идет Кролл с пишущей машинкой в руках, он опережает меня ровно на пролет лестницы. За ним я – в загодя приготовленной тюремной одежде: телогрейке, черных теплых брюках и с сумкой в руках. Сзади – Саврасов с портфелем в руке, где главные вещественные доказательства. Арьергардом ползет «понятой», держа обеими руками ящик с остальными «вещдоками». Мы проходим по лестнице, не встретив ни души, на улице начинает падать снег – легкий снег поздней осени. Кролл и Саврасов довольно жестко взяли меня под локти и замкнули с обеих сторон.

Так с не поспевающим сзади «понятым» мы вышли из дому. На улице должна была ждать машина – но машины не было. Здесь у них что‐то не сработало. Чекисты взялись ругаться между собой – они, действительно, должны были сильно устать за этот день. Грубо толкаясь, вымещая тычками на мне злобу, которую подавляли с утра, они повели меня за угол. Столкнули по ступенькам в подвал «Пункта охраны порядка» – кажется, там находился кабинет участкового милиционера. Кролл прижал меня вплотную к кирпичной стене, «понятой» застыл со своим – вернее, моим – ящиком выше на лестнице.

Минут через пять машина подъехала – как в советском кино о чекистах, мне, арестанту, подали белую «Волгу». По праву хозяина Саврасов сел рядом с шофером, «понятой» и Кролл зажали меня сзади с обеих сторон, и машина тронулась.

………….

Человеческая психика – удивительный инструмент, чем‐то похожий на шар, наполненный воздухом. Если шар медленно сдавливать, он лопнет – но, если сильно ударить, только отскочит подальше. В середине дня произошел некий срыв, после которого я вдруг стал воспринимать происходящее как происходящее с кем‐то другим, и даже не без доли комизма. Трагикомических моментов во время обыска было достаточно. Началось с того, что чекисты попросили маму самой найти второго понятого, положенного по закону.

Мама вышла и вернулась вместе с самым неподходящим кандидатом в понятые, какого только можно было домыслить, – соседкой Татьяной. Некогда Татьяна была женой партийного работника, позднее – персонального пенсионера[1], а после смерти мужа мирно проживала, вернее, пропивала, его пенсию.

Вечно пьяная, с красными глазами, она по получасу взбиралась на пятый этаж, долго отдыхая на подоконниках в подъезде и трепясь пьяным языком с проходившими мимо. И сейчас с утречка она была то ли похмельной, то ли уже опохмелившейся. Было жалко родителей – сплетница наверняка завтра же опишет событие всем соседям по дому. Одно было хорошо: добрая, как и большинство русских алкоголиков, Татьяна хотя бы не дышала ядом, что отличало ее в лучшую сторону от «понятого»[2].

Татьяна, с выпученными от удивления глазами, вопрошала маму, что я такого сделал, за что обыск, – мама молчала и только плакала. Татьяна сунула нос в бумаги, когда Саврасов отправил в кипу конфискуемого изданные в самиздате беседы Кришнамурти. Она увидела там слово «Бог» и не к месту заголосила:

– За что вы его мучаете? Разве нельзя людям верить в Бога?!. Мы же не при Сталине живем!..

Чекисты оторопели от выходки понятого, но прикрикнули:

– Тише – а то выведем!

Татьяна, испугавшись, что ее действительно выгонят и она не увидит конца шоу, сразу успокоилась.

К тому времени, когда Саврасов вписывал в протокол: «Машинописный текст на 140 листах под заглавием «Феномен тоталитаризма»…» и так далее, Татьяна уже неоднократно исчезала из комнаты к себе минут на десять – пятнадцать под разными предлогами и тем чекистов страшно злила. В отсутствие понятого им приходилось прекращать обыск. Если они и недоумевали, зачем она уходит так часто, то я знал и только про себя ухмылялся. Татьяна, конечно, пропадала с единственным намерением – перехватить рюмочку.

Похоже, что к вечеру ее живительный источник иссяк, так что, когда изъятые бумаги, книги, фотографии – 76 наименований – были описаны, упакованы по мешкам и протокол обыска был готов, вдруг выяснилось, что в суматохе Татьяна исчезла, оставив вместо себя только сивушное облако. Дверь ее квартиры была распахнута настежь – самой Татьяны там не было.

Тут у чекистов сдали нервы, и их можно было понять: без подписи обоих понятых протокол обыска недействителен. Из своего угла я грозился, что обыск проведен незаконно, в нарушение статьи 169 Уголовно-процессуального кодекса, и обещал написать жалобу прокурору – на что Саврасов огрызнулся сквозь зубы:

– И без кодекса доведем до ближайшей стенки…

Вместо Татьяны на пороге квартиры неожиданно появилась Любаня. В той стране ничего правильно не работало, и не стыковались шестеренки даже карательных органов. По плану КГБ следователь прокуратуры должен был держать Любаню до конца обыска, но рабочий день кончился, и следователь с легким сердцем отпустил Любаню домой, нимало не беспокоясь, что чекистам сейчас этого хотелось меньше всего.

Мы тут же обнялись с ней, как будто были в комнате одни, переплетясь руками и ногами. Саврасов приказал нам отойти друг от друга, чего мы, конечно, не сделали, да и физически не могли бы сделать – но вместе с Кроллом они нас растащили. Любаню грубо запихали в кухню, «понятой» встал снаружи, подпирая собой дверь.

– Я ничего не сказала следователю, – кричала мне оттуда Любаня. – Им нужны сведения о контактах в Москве, откуда приходила «Хроника»…

– Вон она! – радостно закричал Кролл, глядя в окно: оказалось, что внизу появилась еле ползущая на нетвердых ногах Татьяна. Как и предполагалось, она возвращалась с чекушкой из ликеро-водочного. Кролл ринулся ловить ее на улицу – видимо, боясь, что по пути она снова чеширским котом растворится в воздухе. Он трогательно отконвоировал Татьяну наверх, держа под локоть. Татьяна вползла в комнату, рыдая пьяными слезами и икая. Ее здесь ждали. Саврасов торжественно запечатал мешки с «вещественными доказательствами», заставил «понятого» и плачущую Татьяну поставить на нем подписи несколько раз. Конечно, Татьянины каракули оказались поставленными не на то место – переделали.

Явление Любани было не единственной неожиданностью. Часа в три вдруг раздался звонок – я спринтерским рывком обогнал зазевавшегося «понятого» и открыл дверь. Это мог быть кто‐нибудь из друзей, кто догадался, что телефон в квартире весь день молчит не случайно.

Нет, на пороге стоял сержант милиции. Никто не понял, кто он такой. Оказалось, студент-вечерник пришел сдать маме зачет по английскому языку и попал на обыск КГБ.

На его несчастье, служебное удостоверение бедняги оказалось просроченным, и бдительные чекисты взялись проверять, действительно ли это милиционер или переодетый «враг народа». Позвонили по специальному номеру в МВД проверить удостоверение и фамилию. Испуганный сержант при этом стоял по стойке смирно и смотрел такими глазами, как будто бы ждал, что прямо сейчас его тоже арестуют и уведут в подвал КГБ на расстрел. Мне же в расплату заломили руки и затащили назад в комнату, в угол, и «понятой» сел у двери верхом на стул, дабы предотвратить спринтерские гонки в будущем.

Будущего, впрочем, у меня не было.

………….

«Волга» доехала до здания областной прокуратуры, куда Саврасов отправился за «постановлением о задержании» и из здания долго не возвращался. Найти прокурора после окончания рабочего дня было, действительно, задачей сложной и выполнимой только для капитана КГБ. Неожиданно у запотевшего стекла показалось лицо Любани. Мелькнула мысль: «Это галлюцинация?» Нет, это действительно была она – успела приехать. И, пока Саврасов боролся с прокурорской бюрократией, мы посылали друг другу с Любаней поцелуи. Увы, «понятой» решил проявить инициативу и загородил портфелем окно. Лицо Любани исчезло.

Саврасов вернулся, и был новый путь – к ближайшему отделению милиции. Там меня с явным удовольствием передали ментам, после чего Саврасов, Кролл, «понятой» – все они исчезли. Затем уже на милицейской машине меня повезли к зданию КГБ-МВД – к арке, закрытой сплошными металлическими воротами. Кто‐то невидимый открыл ворота изнутри, машина вкатилась внутрь. Ворота снова закрылись – наглухо.

Глава II. Подполье

Тот, кто родился в России, знает, что такое подполье. Подполье описывали классики – Достоевский, Чехов, Тургенев, – о подполье нам рассказывали на уроках истории. Это было мрачное подполье вооруженных революционеров – там делались бомбы, шла охота на царя и министров и свои жизни отдавались так же легко, как забирались чужие.

В нашем подполье 1970‐х ничего этого не было. Были широкие бобины магнитофонных лент с текстами политических статей, запрещенными песнями и стихами. Были тонкие папиросные листочки антисоветских книг и журналов, которые мы перепечатывали на пишущих машинках или же копировали фотоспособом, – готовая, такая книга выходила увесистым кирпичиком фотобумаги. Фотоспособом печатались и листовки, подверстанные под советскую праздничную дату, которые затем темными вечерами разносились по почтовым ящикам домов и подъездов. Серьезные разговоры, во время которых планировались акции, из опасения прослушек в стенах записывались, как пьесы, в блокнотах. После разговора эти блокноты сжигались, и они горели, наполняя квартиру едким дымом.

Мы не хотели никого убивать и не хотели умирать сами. Нам всем было от семнадцати до двадцати пяти, мы любили рок-н-ролл и читали Ричарда Баха, танцевали и пили вино. Однако этих скромных и дозволенных удовольствий нам было недостаточно. Мы хотели большего: путешествовать по миру, жить там, где хочется, а не там, где предписывала крепостная прописка, слушать музыку с настоящих пластинок, а не с плохого качества пленок, читать то, что интересно, а не партийную пропаганду. Мы хотели свободы – наверное, этим и отличались от остального населения СССР – страны, которой больше не существует на картах.

Арест был внезапен, но ожидаем. Этот прыжок с обрыва стал как бы завершением дороги, по которой я уже несколько лет к тому времени с маниакальным упорством шел, – хотя вряд ли мог и ответить на вопрос «Почему?»

Впрочем, кто и почему не любил советскую власть – вопрос риторический. Эта власть сама делала так, что ее не любил никто. Даже если родился в благоприятном месте и в благополучной семье.

Я вырос в Самаре и, хоть давно там не живу, все равно считаю этот город своим. Навещая его, обязательно переправляюсь чуть выше по течению на другую сторону Волги. После полудня оттуда открывается немного сюрреалистический вид на белые здания города, как будто парящего над водой – как рисовали небесный Иерусалим на средневековых гравюрах.

До революции Самара была большим купеческим городом, известным своей черной икрой и маркой местного пива, готовившегося, впрочем, австрийскими пивоварами по австрийским же рецептам и потому именовавшегося тогда «венским». Вода для него завозилась с Жигулевских гор, в советское время «Жигулевское» варили уже без всяких сложностей, тем не менее для жителей оно продолжало оставаться предметом патриотической гордости.

В середине 1930‐х город стал называться Куйбышевом – по имени большого партийного начальника, столь же серого и бесталанного, как и прочая «сталинская гвардия». Единственным выдающимся поступком Валериана Куйбышева может считаться разве что только его смерть. Догадываясь, что террор, начавшийся после убийства Кирова, может добраться и до него, Куйбышев предпочел смерти от пули добровольную и стоическую смерть – от водки[3].

Во время Второй мировой войны Куйбышев стал второй столицей страны, здесь была резиденция правительства и располагались иностранные посольства. Сегодня любому желающему за небольшие деньги могут показать так называемый бункер Сталина – циклопическое двенадцатиэтажное подземное сооружение.

Сталин, однако, в Самару не приехал, и его нога в бункер не ступала никогда. Россия на редкость богата дисфункциональными национальными символами вроде кремлевских – и тоже циклопических – Царь-колокола и Царь-пушки. Царь-колокол никогда не звонил, и историки никак не могут решить, стреляла ли когда‐то Царь-пушка. Так что самарский бункер Сталина занимает свое законное место где‐то между ними.

Мои родители происходили из других мест и оказались в Самаре по совершенно разным причинам. Отец родился в Тверской области, его деревня с польским названием Видогощи в 1930‐е годы почти полностью ушла под воду, оказавшись на дне разлившегося водохранилища. Когда я был школьником, отец возил меня в те места, и в памяти навсегда осталась картина: посредине реки поднимается купол церкви этого никому не известного града Китежа[4].

Семья переехала в Украину, где прожила недолго, вовремя успев бежать от Голодомора и поселившись в Подмосковье, в Орехове-Зуеве. Дед умер в возрасте сорока с небольшим лет еще до войны. Оставшись вдвоем с сыном-подростком, бабушка устроилась на работу в горячий цех торфоперерабатывающего завода. Работа была не только грязной и физически тяжелой, но и опасной. Бабушка как‐то упомянула, что ее дважды взрывами торфяной пыли выбрасывало из окна цеха со второго этажа. Однако ей нужно было не только кормить себя и сына, но еще и платить за его учебу в старших классах – обучение в них с 1940 года было платным. Мой отец получил полное школьное образование и окончил школу летом 1941 года – кажется, за день до начала войны.

Из двух возможностей, которые только и были у того поколения – идти в армию простым солдатом или становиться офицером, – отец разумно выбрал второе. Триста с лишним километров до Нижнего Новгорода[5] он прошел пешком – пассажирские поезда не ходили – и поступил в военное училище. Однако офицером он не стал. Летом 1942 года, когда ситуация стала угрожающей, всех курсантов отправили простыми солдатами на фронт, большей частью в Сталинград.

Отец попал в другую – столь же жестокую, хотя и менее знаменитую – мясорубку на Ржевском плацдарме, где советские войска долго и безуспешно пытались перейти в наступление.

Судя по тому, что рассказывал отец, наступление и не могло быть успешным. Операцией командовал лично массовый убийца маршал Жуков. По его приказу советские командиры так же массово уничтожали собственных солдат, устраивая по пять-шесть бесцельных пехотных атак каждый день. Каждое утро солдаты с изрядной долей фатализма гадали, в ведомство какого министерства переведет их новый день – «в Наркомзем или в Наркомздрав?»

Отца очень удачно ранило – навылет снайперской пулей в легкое. Он упал, даже не почувствовав пули, лишь потом заметил красное пятно на гимнастерке на груди. В 1942 году подо Ржевом снайперская пуля была аналогом лотерейного билета – и шансом на жизнь. Обычно немцы стреляли разрывными, и те раны в отсутствие антибиотиков были фатальны.

После госпиталя отец служил уже в зенитной артиллерии, куда попал только по одной причине – десятиклассного обучения. Это спасло отцу жизнь. Так усилия бабушки дать сыну образование оказались оплаченными сторицей.

Думаю, поступок, равный по смелости военному, отец совершил уже в 1947 году. Тогда ему предложили служить в НКВД – отец отказался. Это было не принято и чревато последствиями, но у отца было крепкое «алиби»: он отговорился тем, что собирается продолжить учебу. Это была чистая правда, он поступил в Московский юридический институт.

Учился он не без приключений. Студенту-юристу постоянно приходилось нарушать закон. Ездить в Орехово-Зуево за 90 километров каждый день было утомительно и дорого, отец ночевал в Москве у двоюродного брата Коли. Ночами по квартирам с проверкой документов ходили патрули. Отец с Колей отодвигали диван от стенки, спали на нем вдвоем, отец ложился у стены, и если раздавался звонок в дверь, то отец нырял на пол, под диван.

Отец упоминал и о политическом деле в институте в конце 1940‐х, арестовали трех человек преподавателей и аспирантов. Отца это никак не затронуло, да и не могло – все арестованные были евреи, или же «космополиты».

Диссертацию отец защищал уже в МГУ. Специализацией его было международное право и государственное право западных стран. Думаю, его привлекала дипломатическая карьера: диссертация была посвящена конституции Франции – однако, не имея связей, о работе в МИДе нечего было и думать.

Другие варианты в Москве тоже ничего привлекательного не сулили. Отцу было уже 30 лет, но он так и продолжал ютиться в девятиметровой комнатушке коммунальной квартиры вместе с бабушкой. Получить свою квартиру в столице было нереально. Считая, что сделать это в провинции будет легче, отец согласился поехать в Самару, где вскоре стал деканом местного факультета Всесоюзного юридического института. Там же он познакомился с мамой, преподававшей на факультете английский язык.

Мама происходила с другого социального полюса и принадлежала к некогда известной в Уфе еврейской купеческой фамилии Берштейн. Подобное обстоятельство в то время считалось серьезным недостатком. В автобиографиях, обязательных при приеме на преподавательскую работу, мама писала, что родилась в семье «служащих», что не было ложью, но не было и всей правдой.

Маминому деду Дмитрию Берштейну принадлежали «торговые ряды», или, на современном языке, торговый центр, и три фабрики, наиболее известной из которых была кондитерская. Конфеты фабрики Берштейна получали медали на московских ярмарках, их реклама встречается в уфимских газетах, сегодня жестяные коробочки от них демонстрируются в местном музее.

Кроме бизнеса, прадедушка занимался и политикой: он был гласным, или спикером, городской думы. Дмитрию Берштейну повезло: он умер незадолго до начала Первой мировой войны, ничего не узнав ни о ее катастрофических результатах, ни тем более о революции.

Революция лишила Берштейнов всего: фабрик, торговых рядов и даже дома. Впрочем, «кондитерская фабрика Берштейна» работает и поныне. Не знаю, кто ее хозяин, скорее всего, потомок одного из тех, кто фабрику и национализировал, – что еще раз доказывает правоту Милтона Фридмана, который сказал: «Коммунизм – это самый долгий путь от капитализма к капитализму».

Из дочерей Дмитрия Берштейна одна переехала в Ленинград, где чудесным образом пережила и высылки, и блокаду. Другая дочь, Нина, вышла в 1920‐е годы за поляка и уехала с ним в Лодзь. Скорее всего, она погибла в Холокост. Я помню красивые открытки, которые она присылала из Польши в 1930‐е годы, после войны открыток больше никто не присылал.

Моя бабушка Ирина назвала дочь в честь сестры Ниной. Мама родилась в Бийске, в Алтайском крае – чего я долго не мог понять. Лишь относительно недавно, узнав, что в тех местах обитала крепкая община старообрядцев, понял, почему семья оказалась во время Гражданской войны там.

Предками дедушки, Андрея Некрасова, были купцы-старообрядцы, занимавшиеся лесным бизнесом на Урале. Судя по сохранившимся фотографиям, бизнес шел неплохо. В детстве я очень любил рассматривать старые семейные фотографии, сделанные на твердом картоне: мужчин с моноклями, в сюртуках и штиблетах, женщин в боа и красивых – как букеты цветов – шелковых платьях.

Ирина и Андрей поженились в самый разгар Гражданской войны. В Уфе после отступления Колчака оба почти неизбежно должны были попасть в расстрельный подвал ЧК. Спасаясь, они, видимо, и бежали в Сибирь. Никто в семье никогда не рассказывал про то время, но воображение рисует картину из «Доктора Живаго»: молодая пара, беременная жена, домик, окна которого покрыты узорами изморози.

Дедушка умер, когда мне было девять лет. Судя по рассказам мамы, это был интересный персонаж, которого лучше всего характеризует то, что за свою жизнь он терял состояние три раза. Первый раз имущество его семьи пропало во время национализации в 1917 году.

Остались драгоценности и золото – большая стеклянная банка, как ее описывали, объемом примерно в три литра. Брат деда, офицер армии Колчака, закопал эту банку во дворе их дома перед самым отступлением от красных. На общую беду, перед тем, как закопать, брат принял участие в прощальном офицерском банкете – так что наутро совершенно не помнил, куда закопал драгоценности.

Еще до того, как пришли красные, Андрей перекопал весь сад – но так ничего и не нашел. Тайна открылась лишь в 1935 году, когда деда вызвали в НКВД. Представляю, с какими чувствами он туда шел: ничего хорошего подобный вызов в год начинавшегося Большого террора не обещал. Однако оказалось, что там просто хотели узнать, чьи драгоценности нашли на месте их бывшего дома во время новостройки. Тогда и выяснилось, что брат закопал ту очень дорогую банку в земляной пол сарая, где хранились инструменты садовника. Дед радостно подписал бумагу, передававшую находку государству, тем и откупился.

Бывший миллионер служил всю свою вторую жизнь скромным бухгалтером – однако умудрился при этом стать еще раз если не миллионером, то богатым человеком. Во время войны дед сумел получить работу на водочном заводе под Самарой – а водка в те годы была второй валютой, если не первой. Не знаю деталей, но могу догадаться, что деду как бухгалтеру полагались какие‐то крохи с обильного стола заводского начальства – хотя бы за молчание.

Как бы там ни было, но дед составил себе новое состояние, которое, к сожалению, держал исключительно в наличности, разве что купил большое зеркало – провисевшее потом в доме родителей до самых 1990‐х годов – и мандолину. Все остальное пропало в 1947 году в ходе обмена банкнот – грабительского, как это и было обычно принято в СССР. Тем не менее, когда мой отец покупал свою первую машину в 1963 году, половину требуемой суммы в четыре тысячи рублей он занял у деда (банковского кредита на автомобили в СССР не было).

Бабушку Ирину Берштейн я видел только на фотографиях – через год после начала войны в возрасте 42 лет она умерла от туберкулеза. Вместе с мамой они жили тогда в деревне под Самарой. «Лечение» состояло исключительно из свежего воздуха и нормального питания, доступного лишь в деревне, – хотя бабушка уже почти и не ела. Через день мама готовила ей либо один беляш, либо один пельмень, бабушка любила беляши и не любила пельменей.

– Нина, сделай мне беляшик, – попросила однажды бабушка.

– Сегодня я уже сготовила пельмешек, беляшик сделаю завтра, – сказала мама, но назавтра бабушка умерла, и маму до конца жизни мучили угрызения совести, что она не откликнулась тогда на просьбу. Эту историю я слышал в детстве, гораздо позднее понял, что свой «беляшик» в отношениях с близкими есть у каждого из нас.

После войны мама сама переболела туберкулезом, долго лечилась. Потом переехала к тете в Ленинград, играла эпизоды на «Ленфильме», преподавала в школе, потом работала на заводе – простой работнице платили больше, чем учителю, – наконец, вернулась в Самару, где и встретилась с отцом.

Они прожили вместе 48 лет, до самой ее смерти, и этот брак был, безусловно, счастливым. Особенно, думаю, повезло маме: к замужеству ей исполнилось 32 года, и этот вариант был лучшим из всех имевшихся. Из десяти мальчиков ее класса с войны вернулись лишь двое, и те были сильно покалечены. Отец же был красив, высок, крепок и всегда на редкость спокоен. Ну, собственно, посидев под обстрелами и получив пулю навылет, другим и быть нельзя.

Однако жилищные условия молодоженов оставляли желать много лучшего. Первые четыре года моей жизни прошли в доме деда. Это была тесная двухкомнатная квартирка на втором этаже дореволюционного дома, не имевшая никаких удобств, кроме электричества – ни воды, ни газа, ничего. В прихожей – она же кухня – стояли умывальник со сливом в ведро и керогаз, там всегда пахло керосином и мылом. В комнате классическая печка-голландка в бело-синих изразцах топилась дровами.

Наша первая собственная квартира была маленькой двушкой в хрущевских новостройках. Для семьи из троих это уже было неплохо. Точно в такой же двушке проживала семья моего детского друга из восьми с половиной человек. Там жили: мать семейства, простая работница на заводе, семь братьев и сестер – за половинку можно было считать отца, который появлялся дома лишь эпизодически в кратких перерывах между лагерными отсидками.

Сегодня рядом есть станция метро, но тогда это был окраинный пролетарский район, куда селили переселенцев из рабочих бараков. Место было небезопасное, подростки постарше ходили поголовно с ножами и на досуге занимались вивисекцией бездомных животных. Мама старалась с переменным успехом зверей спасать, потом они обычно оставались у нас жить.

Жизнь была суровой не только в нашем районе. Я пошел в школу в апогей хрущевского голода в 1963 году. Собственно, настоящего голода не было, но не было и продуктов в магазинах. Без талонов можно было купить только серые, цвета советской туалетной бумаги, макароны, крупы и черный кислый хлеб. В школе каждому ученику давали треть белой булки. Мама сшила мне холщовый мешочек, в нем я нес булку домой отцу – он не мог есть черный хлеб из‐за язвы желудка. Отец оставлял мне корочку – это была моя законная «комиссия», в остальном же я вырос на черном хлебе.

Позднее жизнь наладилась, мы получили считавшуюся хорошей двухкомнатную квартиру в центре города – из окна можно было видеть противоположный зеленый берег Волги. Была машина «Жигули-копейка», ценная тем, что все детали в ней были еще итальянскими, и даже была дача. По советским меркам, это было абсолютное благополучие – хотя с точки зрения как сегодняшнего, так и позавчерашнего дня это была, скорее, благородная бедность. Бабушка моей мамы каждый год зимой выезжала в Ниццу – тогда как мама лишь раз в два года могла позволить себе отдыхать на Черном море.

Родители брали и меня на море в Абхазию. Как раз где‐то там – мне было, наверное, 12 лет – я впервые почувствовал в себе осознанный протест против советской системы. Я загорал на пляже, читая «Остров сокровищ» Стивенсона, но в какой‐то момент отвлекся от книги: прямо по берегу, гремя сапогами по гальке, с неизвестными целями протопал наряд из четырех пограничников с овчаркой.

Глядя на солдат, я как‐то догадался, что они здесь не для того, чтобы защищать меня от невидимых врагов, а как раз наоборот – чтобы не пустить меня за границу, проходившую где‐то совсем недалеко по морскому горизонту. Они ходили по пляжу, чтобы я никогда не смог увидеть те самые тропические острова, которые описывал Стивенсон и где до головокружения хотелось побывать.

Столь же фантастической, как для меня, заграница была и для родителей. Несмотря на свою принадлежность к элите, за всю свою жизнь они ни разу не выезжали из страны. Мама несколько раз пыталась съездить то во Францию, то в Финляндию, но ее не пустили даже в Венгрию. Возможно, ей мешало социальное происхождение ее родителей, возможно, еврейское происхождение, скорее всего, и то и другое вместе.

Другим источником стихийного, чисто психологического протеста было социальное неравенство. Я учился в элитной школе, где давали хороший курс английского языка. Большей частью там учились дети партийных чиновников, интеллигенции и генералов, но каким‐то образом в наш класс попал и мальчик из бедной семьи – его мать, одиночка, кажется, была простой уборщицей. Однажды мальчишка порвал свои единственные брюки и пришел в школу – нарушая правила нашего самарского Итона – в спортивных черных сатиновых шароварах. Подростки – жестокие существа, и несколько парней после уроков долго гоняли несчастного по пустырю вокруг школы, а он только старался убежать, размазывая по лицу слезы.

Занимались этим те, кто, в общем‐то, по праву считал себя хозяином жизни – сын майора МВД и сын генерала, начальника военного округа. Первый потом служил в КГБ, второй сделал еще более значительную карьеру и долго представлял Россию в Комитете по правам человека ООН.

Возможно, если бы я родился в другой стране, то относился бы к человеческому неравенству более спокойно – как к вечному явлению и главному двигателю социального прогресса. Однако советская пропаганда тупо пыталась выдать черное за белое, утверждая, что социального неравенства в СССР нет, – и ложь пропаганды вызывала сильный протест.

От пропаганды было некуда деться, она была повсюду. В натыканных по городу ленинских монументах, в плакатах на крышах зданий, в телевизоре, где в прайм-тайм говорящие головы вещали о радостях советской жизни. И даже толстая поваренная книга, купленная мамой вскоре после свадьбы, начиналась цитатой из Сталина[6].

Пропаганда была постоянным фоном жизни. В конце концов, к ней можно было бы привыкнуть, как к фоновому шуму, и не обращать внимания – если бы от каждого еще не требовалось в ней участвовать. Школьники и студенты были обязаны присутствовать на праздничных демонстрациях поголовно. На практике это означало сбор рано утром в какой‐то точке на холоде, многократные перебежки, долгое ожидание и трехминутное дефиле мимо трибуны партийного начальства и цепи чекистов, разделявшей колонны демонстрантов.

Всех силком сгоняли на собрания, где выносились какие‐то резолюции – все дружно зевали, поглядывая на часы, но на другой день в комсомольской газете рассказывалось, что «в обстановке душевного подъема, вызванного историческими решениями съезда КПСС…». После этого надо было как‐то определить для себя, где виртуальная реальность, а где реальность сама.

Почти треть школьного времени была занята пропагандой в ее разных видах и упаковках. Чистой пропагандой был курс истории. В истории после 1917 года вообще ничего не было понятно. Я изводил учителя, домогаясь от него хоть какого‐то внятного рассказа о «культе личности Сталина», пакте Молотова – Риббентропа, Холокосте и многом другом, о чем в учебниках говорилось одной строчкой – если говорилось вообще. Учитель – тихий молодой еврей, имевший на руках больную жену, – бледнел уже только от одних вопросов.

Отчасти в надежде ответы на эти вопросы услышать, отчасти из простого любопытства я стал ловить западные радиопередачи. Делать это было легче всего летом, когда мы жили на даче: в самом городе западные радиопередачи довольно сильно глушили.

Слушать радио в целом довольно утомительное занятие – ум настойчиво пытается выстроить из потока слов какие‐то зрительные образы. Но делать это в СССР для подростка было даже более интересно, чем летать самолетом. Сразу открывался другой, обширный и, главное, понятный – свободный мир.

Конечно, представление о нем было идеализированным, но контраст все равно поражал воображение. В том мире никого не травили пропагандой, там можно было писать эссе, в которых выражались свои, а не вложенные чужой рукой мысли. Там можно было носить длинные волосы – в моей школе завуч, бдительно измерявшая длину волос мальчиков и длину юбок у девочек, пару раз вылавливала меня в дверях школы и отправляла в парикмахерскую стричься. В том мире можно было даже выбирать предметы, которые хочешь изучать, и вообще слово «выбор» было ключевым. Выбор книг, которые хочешь читать, музыки, которую хочешь слушать, выбор места жительства – и так вплоть до выбора политического – выбора тех, кто будет управлять государством. Ничего из этого и многого другого мы выбирать не могли.

Суть дела была даже не в политических идеях, которых в шестнадцать лет толком нет. Было нечто оскорбительное в том, что твоей жизнью управляет компания мрачных мужчин, именуемая «Политбюро». Их портреты, как иконостасы, висели повсюду, и ни одно лицо не выражало ничего, кроме милицейского упрямства, – пусть все портреты и были примерно двадцатилетней давности. И в дни демонстраций было смешно смотреть, как дряхлые старикашки приветливо махали с трибуны Мавзолея своим собственным фотографиям, изображавшим их в расцвете сил. Оруэлловская реальность, в которой ложь считалась за правду, была не только глупа – она была еще и унизительна.

Собираясь вместе с друзьями – одноклассниками, а затем однокурсниками, – больше всего мы, конечно, обсуждали девушек и новые альбомы Дэвида Боуи, но также говорили и о политике, часто вместе слушали западное радио. Все из нас – кто больше, кто меньше – переживали как несправедливость и унижение то, что мы были лишены простых возможностей, доступных людям нормального мира просто по праву рождения.

Летом «неформальная молодежь» собиралась в Пушкинском скверике, у здания Драмтеатра, откуда открывается красивый вид на Волгу. Однажды кто‐то написал там краской на асфальте вроде бы безобидный постмодернистский лозунг, пародировавший официальную пропаганду: «Поддерживаем решения съезда КПСС и Брежнева Л. И.-чно!» Милицейский патруль заметил надпись, на черных «Волгах» приехали чекисты. Надпись сначала терли, потом закатали в асфальт, потом милиция стала регулярно разгонять парней и девушек, установив там своего рода «комендантский час».

Кто сделал надпись, осталось неизвестным. Возможно, это был парень из Тольятти, который продолжил свои акции надписью на тамошнем горкоме партии: «Да здравствует Хрущев и Берия!» Автора нашли, осудили за «хулиганство» на два года лагерей. Рассказывали, что там его избивали, он пытался повеситься.

Для того чтобы получить неприятности, не обязательно было писать лозунги. Вечерами патрули из милиции и добровольцев-дружинников вылавливали на улицах длинноволосых. Обычно дружинники их просто били, иногда «полиция нравов» ходила с ножницами и вырезала у пойманной жертвы клок волос.

Наверное, не случайно среди проповедников анархизма было так много выходцев из России – Бакунин, Кропоткин, Эмма Голдман. В России традиционно от встречи с государством ничего хорошего ожидать нельзя.

Моя первая встреча с ним в лице Комитета государственной безопасности произошла в девятнадцать лет. Почти за два года до того, в 1974 году, я записал на магнитофон серию радиопередач «Немецкой волны» с текстом «Архипелага ГУЛАГ». Книга только что вышла за границей, только что был выслан сам Солженицын, и об этом писали все советские газеты. Газеты не цитировали ни строчки, но обвиняли автора во всех смертных грехах, главным из которых была «реабилитация фашизма». «Литературным власовцем» прозвала Солженицына «Литературная газета».

Загадочность сама по себе вызывала любопытство. Поэтому я и принялся записывать передачи на пленку, потом перепечатал их на бумагу. Как оказалось, книга была не о войне и даже не о лагерях, а о самом СССР. Нельзя сказать, чтобы описанное Солженицыным было совсем до него неизвестно, но он свел воедино все кусочки пазла, и выяснилось, что мы живем совсем в другой стране, чем нам казалось.

Получалось, что это была самая жестокая и кровавая империя за всю историю – по крайней мере в Европе. Это была страна геноцида, уничтожившего людей, культуру и традиции народов, имевших несчастье оказаться на ее территории.

Первый опыт политической деятельности оказался очень неудачным. Я дал книгу почитать – под честное слово никому больше не показывать – нескольким друзьям и одногруппникам по Политехническому институту. Лучший друг Ш. держал ее две недели, потом пришел и с испуганным видом рассказал, что вернуть ее не сможет. Он решил похвастаться и дал почитать «Архипелаг» другому нашему однокурснику, тот дал третьему – дальше было не совсем понятно. По одной версии, последний устроил чтение прямо в аудитории, после чего его вызвали в КГБ. Более правдоподобным было, что третий был стукач сам и от него КГБ узнал о книге.

Так я стал «Объектом оперативной разработки». Больше года я ожидал вызова в КГБ, но чекисты не торопились. Они методично допрашивали всех друзей и знакомых – дойдя и до школы, которую я окончил за два года до того. Поставили прослушки на телефон – о чем он сигналил характерным пощелкиванием, – провели тайный обыск и поставили жучки дома. Ну а Ш. каждый месяц писал отчеты в КГБ, о чем мы разговаривали, – мне он об этом ничего не говорил.

За то время я оставил Политехнический институт, поступил в Самарский университет на отделение истории – первый семестр начался с вызова на допрос в КГБ.

Допрос в КГБ в 1975 году звучал как «большой трабл». Никто не мог сказать, кем выйду я из здания управления – еще студентом или уже нет и скоро стану солдатом. И вообще выйду ли оттуда – либо отправлюсь в психиатрическую больницу или тюремную камеру, где руки надзирателя будут шарить по телу и отбирать пояс и шнурки.

Я вышел оттуда свободным.

До самого конца рабочего дня трое чекистов – двое с рифмующимися фамилиями Бабков и Левков и куратор Политехнического института Дымин, который, собственно, и изловил «Архипелаг ГУЛАГ» – допрашивали меня нон-стоп. Под занавес Дымин напутствовал: «Иди учись, но имей в виду – ты у нас под колпаком», и я вышел.

Из телефона-автомата с угла позвонил домой, сказав в двух словах, что все нормально – что было неправдой. После этого спустился вниз на набережную Волги и в одном из еще открытых летних кафе выпил стакан итальянского кьянти. Вино в предыдущие годы завезли для итальянских инженеров, строивших в Тольятти автозавод. Итальянцы уехали, остатки достались советским гражданам. Граждане в большинстве своем предпочитали крепкие напитки, так что кьянти свободно продавалось чуть ли не на каждом углу.

Вино сняло напряжение, я сел на скамейку, наблюдая реку и закат – на самом деле мысленно прокручивая фильм о событиях сегодняшнего дня. И это кино мне совсем не нравилось.

Теперь я видел, что чекисты играли со мной, как кот с пойманной мышью. Они изображали «доброго копа» и «злого копа», я ловился на их обычные приемы: «мы все знаем» (ничего они не знали), «N нам все рассказал» (ничего N не говорил). В итоге я подтвердил имена двух человек, которые читали «Архипелаг ГУЛАГ» (хотя санкций и не последовало, это было даже не криминально), и отдал в руки чекистам четыре копии самиздата. К тому времени там было больше, чем только «Архипелаг ГУЛАГ»: политический сборник «Из-под глыб», интервью писателя-диссидента Владимира Максимова, письма Сталину Родиона Раскольникова и Михаила Булгакова. (Впрочем, последнюю, пятую, копию всего этого я оставил себе, правильно рассудив, что число отпечатанных копий чекисты определить не смогут.)

Ничего удивительного. На первом допросе в КГБ кололись почти все. Такова была зловещая магия самой аббревиатуры – и память о сталинском терроре, помноженная на всесилие организации.

Вся эта картина вызвала только злость – и желание реванша. Направляясь к дому, я повторял себе под нос что‐то вроде «Игра еще не кончилась. Игра только началась…».

Среди имен тех, о ком меня спрашивали чекисты, несколько раз прозвучало имя Вячеслава Бебко. По тону можно было догадаться, что это был не блеф и человек действительно их интересует. Я отвечал, что видел такого, но не знаю – и это была правда. С Бебко мы были знакомы лишь шапочно.

Славу вообще было сложно не знать. Он был довольно популярной личностью в городе. Внешне выглядел точной копией Джорджа Харрисона с обложки Abbey Road, и его худую фигуру с бородой и длинными волосами можно было встретить в самых разных местах, включая районы, заселенные гопниками. Гопники ненавидели «хиппей» и обычно в темный час избивали, но Слава, как ни странно, как‐то умел с ними договариваться.

Ровно на следующий вечер я разыскал Славу в одной из точек сбора «неформальной молодежи» и рассказал ему о допросе в КГБ. Разговор на политические темы мы заканчивали уже у Славы дома, где засиделись за полночь. Через несколько дней я принес ему сохраненную копию «Архипелага ГУЛАГ». Это стало началом диссидентского подполья в Самаре.

В холодное время года собирались обычно у Бебко. Он жил с родителями в старом доме в центре города, что было всем удобно, по этой и другим причинам Слава считался лидером кружка. Слава не был ни особо начитан, ни красноречив – но простота и была его положительным качеством. Слава умел говорить так, что даже самая радикальная идея начинала выглядеть вроде бы совершенно очевидной.

Бебко выстроил свою политическую теорию, которая переносила в СССР весь комплекс идеологии западных «новых левых» – разве что за вычетом их антиконсьюмеризма, совершенно нерелевантного в нищей стране. Главным инструментом преобразования общества должна была стать сексуальная революция – свобода отношений полов, исключавшая существование традиционной нуклеарной семьи.

Мы все уже выучили, что в тоталитарном обществе и его ячейка, семья, является инструментом подавления. Все получали главные уроки сервильности, конформизма и двоемыслия у себя дома, дом был микрокопией репрессивного социума. В Славиных фантазиях идеальное общество выстраивалось из коммун, внутри которых не существовало устойчивых отношений между парами и торжествовала идея «сексуальной революции». Воспитание детей было общим, так что не могло быть и подавления развивающейся личности. Свободная личность являлась необходимым условием свободы в обществе – в 1975 году самарский хиппи Слава Бебко понимал это гораздо лучше, чем политики сегодня.

В целом, теория была еще одним вариантом утопического коммунизма. С поправкой на то, что абстрактный коммунизм в условиях жесткого коммунистического общества был уже не просто утопией, а утопией в квадрате.

В то время Славе было 24 года – то есть больше, чем большинству из нас. Ранее он учился в Политехническом институте, потом бросил учебу и предпочел работать на заводе за станком. Летом бросал работу и переезжал в хипповскую коммуну за Волгой. В июне там стихийно вырастал палаточный лагерь, где кто‐то обитал постоянно, кто‐то приезжал на несколько дней, привозя с собой еду и книги.

Коммуна выглядела торжеством идей сексуальной революции, оазисом свободы в царстве «нельзя». Обитатели палаток и самодельных домиков из фанеры и пластиковой пленки бродили полуголыми или вообще голыми, дружно плескались на песчаных отмелях, вместе варили обед. Все было общим, тут же бегали голышом и дети.

Отчасти коммуна обеспечивала себя сама ловлей рыбы и сбором лечебных трав (недалеко бурно росла и конопля, но настолько слабая, что ценности не имела). Все это продавалось в городе, и на вырученные деньги закупались хлеб, крупа и вино. Вечером танцевали у костра под Hotel California и Марка Болана. Большей частью, конечно, здесь обитали устойчивые пары, но и свинг был нормой.

Студенты институтов и техникумов составляли большинство населения коммуны. Было много парней с рабочих окраин, живших там между молотом и наковальней – между милицейским беспределом и агрессией гопников.

Появлялись иногородние хиппи, которые потом исчезали, отправляясь автостопом куда‐нибудь в Прибалтику или в Крым. Потом выяснялось, что половина оседала в милицейских отделениях по дороге и проводила там бо́льшую часть лета. Конечно, была представлена и богема – не выставлявшиеся нигде фотографы и художники, никогда не печатавшиеся поэты. Какого бы уровня ни были таланты, прозябать в андеграунде им приходилось исключительно по причине стилистических разногласий с эстетикой социалистического реализма.

В этой толпе исповедовались совершенно различные политические убеждения – а у кого‐то их толком и не было, – но у всех был сильный иммунитет к пропаганде, и никто не чувствовал себя комфортно внутри советской системы. Неприятие тупого и агрессивного советского мира делало нас единомышленниками даже больше, чем общие политические взгляды.

К сентябрю в палаточном городке становилось холодно и неуютно, чуть позднее пустел и Пушкинский сквер. Постепенно от утопии приходилось возвращаться в неуютную советскую реальность. Доступных кафе не было, в ресторанах все было дорого, там висел дух пьяного разгула и гремела попса. Снова собирались у Славы, разговаривали и спорили, вместе слушали западное радио.

Слава записывал с радио на магнитофон тексты запрещенных книг и интервью диссидентов. Я добровольно взял на себя функции «издателя», перепечатывая записанные тексты на пишущей машинке. К спасенной копии «Архипелага» вскоре добавился другой самиздат – почему‐то очень популярные тогда «Зияющие высоты» Александра Зиновьева, публицистика Владимира Войновича. Тексты циркулировали среди «внутреннего круга» участников кружка – тех, кому можно было доверять. Это были уже только избранные: дом Бебко был открытым, так что среди гостей часто паслись и заведомые стукачи.

То, что мы начали делать, был уже криминал, и КГБ это мог бы легко определить как «изготовление антисоветской литературы». Однако первые аресты случились по другому поводу. В 1976 году мы устроили первую в советское время неофициальную демонстрацию в Самаре. Сами мы ее называли «хэппенингом» – импровизированным публичным перфомансом, – сегодня это называют монстрацией. Она стала плодом долгих разговоров и споров на извечную русскую тему «Что делать?»

Мы хорошо понимали, что представляет собой советская система, и мы хотели ее изменить. Естественным следующим шагом было найти такую форму действия, которая была бы эффективной, массовой – и при этом не привела бы нас в тот же день в тюрьму. (Конечно, мы были по‐детски наивны в своих расчетах – в оправдание могу только сказать, что очень быстро поняли, насколько взаимоисключающими были эти оба желания.)

Споры были горячими и резкими, спектр предложений широк. Один рабочий парень даже убеждал начать партизанскую войну с милицией, мстя за каждый случай насилия. Я предлагал устроить демонстрацию по типу ежегодной диссидентской акции 5 декабря у памятника Пушкину – с лозунгами из советской Конституции. Впрочем, я и сам отлично понимал, что на политическую демонстрацию много участников мы не наберем. В итоге лучшим сочли предложение студента-медика Володи Ф.: провести демонстрацию – но не политическую. Советская жизнь была скучна, отмечались только коммунистические праздники и Новый год, но мы прочитали в газете, что 1 апреля в Одессе стали проводить карнавал, названный «юмориной». В Одессе он был, конечно, официально санкционирован, но в Самаре мы решили проявить инициативу сами.

Нам со Славой идея очень понравилась, мы считали, что это будет хороший эксперимент, который покажет более робким, что выйти на улицу, не спрашивая разрешения у начальства, достаточно безопасно. В конце концов, ничего противозаконного в гулянии по улице нет. И уже после этого мы сможем перейти к организации политических акций.

Увы, эксперимент обернулся катастрофой. Человек сорок действительно собрались на площади, у строящегося здания обкома (сейчас это областная администрация). У нас был большой знак Pacific и милый всякому юному сердцу лозунг «Make Love not War». Мы кое‐как украсили себя искусственными цветами и выстроились в цепочку, держась за длинную ленту. После этого отправились к Пушкинскому скверу, где предполагалось торжественно ленточку и перерезать, открыв тем самым вопреки всей советской милиции новый сезон.

Однако милиция ждала нас именно там.

Приближаясь к скверу, мы шли, держась за руки, с моей девушкой, шутили и чему‐то веселились. Внезапно я увидел группу милиционеров, стоявших на входе в сквер. Тут же оказалось, что те два или три человека, которые ранее шли перед нами, куда‐то исчезли – они тихо шмыгнули в ближайшую подворотню. И теперь я шел первым – прямо на милицейский кордон.

Несмотря на календарь, 1 апреля 1976 года было холодным днем. Вокруг еще лежали сугробы, шел свежий легкий снег. Я смотрел на пространство нетронутого чистого снега, разделявшее меня и серую кучку милиционеров, и с ужасом наблюдал, как оно быстро сокращается. Идти туда не хотелось, ноги с трудом сгибались, и все же я шел. Похоже, что шел именно для этого – чтобы преодолеть страх.

Окружив нас неплотным кольцом – милиции было не более восьми человек, – нас провели квартал к зданию обкома, куда вызвали автобус. Мы с моей девушкой еще продолжали веселиться и, поднимаясь по ступенькам автобуса, зависли в долгом поцелуе, как бы подражая известной французской фотографии студенческих баррикад 1968 года – чем вызвали восторг женщин-милиционеров.

Однако дальше уже было совсем не смешно. В ближайшем отделении милиции нас встретили «люди в штатском».

– Здравствуйте, Виктор Викторович, – приветствовал меня Бабков прямо в дверях. – Вы меня помните?

– Помню. Только, извините, забыл фамилию, – соврал я, чтобы сбить с него спесь.

– Ничего, теперь мы будем встречаться часто, – успокоил меня Бабков.

Целая команда чекистов допрашивала задержанных по одному до поздней ночи, наконец, выделили трех организаторов – Славу, меня и Володю Ф. Нас оставили в отделении, и утром судья в пять минут оформила всем административный арест.

Слава получил пятнадцать суток, мы с Володей – по десять. Половину этого времени провели на нарах КПЗ среди мужиков, поголовно сидевших за безобразия, совершенные в пьяном виде, – бо́льшая часть оказалась там из‐за того, что била собственных жен. Тут же находились и немытые вшивые бродяги – ни бани, ни душа, ни мыла в КПЗ не присутствовало. Уголовники, ожидавшие перевода в тюрьму, тоже сидели по соседству. В первую ночь нас заперли именно с ними, они пытались избить Славу и поджечь ему волосы. Ограничилось, правда, тем, что какой‐то раскрашенный татуировками крепыш в матросской тельняшке отобрал у него туфли. Наутро Слава пожаловался ментам, туфли вернули. (Очень странно, но через несколько лет я встречу крепыша в ГУЛАГе, и мы даже станем друзьями.)

На пятый день ареста, как из ниоткуда, снова возник целый взвод офицеров КГБ. Они по‐хозяйски заняли кабинет начальника КПЗ, приведя в состояние тяжелого испуга милицейскую охрану, которая на какое‐то время даже перестала материться. Менты терялись в догадках, кто эти люди.

– Кто к вам приехал? – шепотом спросил меня мент, выводя в коридор в положении «руки за спину».

– Родственники, – пошутил я. Судя по неожиданно появившейся уважительной манере обращения, мент поверил.

«Родственники» выдергивали нас по одному в кабинет и изнурительно-долго допрашивали. Демонстрация чекистов не интересовала – им нужно было знать все о литературе и магнитозаписях «голосов». Как оказалось, самиздат все‐таки попал в поле зрения кого‐то из стукачей. Дело приобретало плохой оборот.

Теперь против нас у чекистов были как минимум две статьи Уголовного кодекса: «организация массовых действий, нарушающих общественный порядок» и «антисоветская пропаганда и агитация». Нас изолировали, посадив в отдельную камеру, и это было плохим знаком, ибо показывало, что КГБ взялось за дело серьезно. Мы мрачно досиживали последние дни, гадая, выйдем ли в срок или поедем отсюда прямо в СИЗО.

Однако 11 апреля ровно в пять часов вечера – как и задержали – нас с Володей выпустили на свободу, Слава остался досиживать еще пять дней. Мы шли по улице, щурясь от клонившегося к закату, но все еще яркого солнышка. Как оказалось, пока мы сидели, наступила весна. Среди легко одетых людей мы выглядели, как чукчи, нечистой силой переброшенные в тропики. Небритые, со спутанными волосами – в КПЗ расчески отбирали, – в зимней одежде и меховых шапках. Ну, и поскольку все десять дней у нас не было возможности мыться, то и пахли мы, наверное, как чукчи после долгой зимовки.

Это было воскресенье, а в понедельник с утра раздался телефонный звонок и строгий мужской голос потребовал от меня явиться в КГБ. Они даже прислали к подъезду машину. Более «Волгу» не присылали, но всю неделю я ходил на допросы в КГБ, как на работу – с девяти утра и до пяти вечера. За эту неделю я перезнакомился, наверное, почти с половиной личного состава Пятого антидиссидентского отдела КГБ.

Там были старые знакомые со своими рифмующимися фамилиями – Бабков и Левков. Естественно, меня допрашивал Дымин. Периодически в кабинет заходили некие более высокие чины, перед которыми капитаны вытягивались во фрунт. Чины молча садились за стол за моей спиной и через какое‐то время тихо исчезали.

Тот же фокус проделывал и сам начальник самарской «Пятерки» – антидиссидентского отдела – подполковник Василий Лашманкин. Это было удивительной мерзости существо, похожее на какого‐то генетически модифицированного ящера с острова Комодо. Он гипнотизировал меня в спину своими маленькими стеклянными глазками, редко что‐то говорил и делал это в какой‐то особой манере, не открывая рта. При этом все, что он говорил, почему‐то звучало оскорбительно и неприятно.

Последний день принес неприятный сюрприз, потому что вместо меня в КГБ вызвали отца. С ним разговаривал Левков. Деталей беседы отец мне не передавал, но вернулся он из КГБ в полной панике. Я никогда в жизни не видел отца в таком состоянии. Было странно видеть, как фронтовик совершенно потерял контроль над собой и метался по квартире из угла в угол.

Во избежание прослушек мы отправились разговаривать в парк. По мнению отца, ситуация была катастрофической. КГБ готовило групповое уголовное дело, фигурантами которого должны были стать я, Слава Бебко и еще один участник кружка, который хоть и не участвовал в демонстрации, но был уличен в распространении запрещенной литературы, – студент Института культуры Михаил Богомолов. Уголовный кодекс сулил срок до семи лет, отец пытался найти какие‐то ходы, чтобы отвратить вроде бы неотвратимое. Он даже предложил на какое‐то время уехать, хотя толком и не мог сказать куда. Позднее отец там же, на улице, переговорил с мамой, и они вместе догадались, что от КГБ не убежишь. Нужно было искать легальное решение – и родители предложили мне лечь в психиатрическую больницу.

В нашем диссидентском кругу пребывание в психбольнице никак не стигматизировалось – по одной простой причине. Поскольку над каждым существом мужского пола как дамоклов меч висел военкомат, то для человека, не желавшего отдавать два года жизни советской армии, не было другого выхода, как прикинуться ненормальным. Требовалось только прямо заявить в военкомате, что не желаешь служить в армии – после чего призывника отправляли в психбольницу. Через месяц он обычно выходил оттуда со штампом в военном билете «Статья 7б» – «Негоден к строевой службе в мирное время». После этого о военкомате можно было забыть – по крайней мере до начала мировой войны.

Прошедшие этот путь, в том числе и Слава Бебко, вполне терпимо отзывались о психбольнице, по их описаниям, она походила на санаторий. (Позднее я понял ошибку восприятия: почти все они находились в военно-экспертных отделениях, где были самые лучшие условия, так что по‐настоящему психбольницы и не видели.) Мне действительно требовался отдых после мытарств в КПЗ – и еще в большей степени после допросов. Я был взвинчен и одновременно угнетен, постоянно проигрывал в голове сказанное чекистам, падал духом, когда понимал, что что‐то было сказано зря, а где‐то, как и в первый раз, я снова слишком легко поддавался на блеф.

Наконец, даже если бы уголовное дело и не состоялось, исключения из университета было не избежать. А вслед за ним с неизбежностью появления луны на небе должна была прийти и повестка в военкомат. Поэтому, несмотря на то, что предложение родителей сыну отправиться в сумасшедший дом и напоминало чем‐то историю Авраама и Исаака, оно вызвало у меня не столько протест, сколько удивление.

В понедельник мы вместе с мамой пошли в городской психдиспансер, благо он находился в нескольких кварталах от дома. Там мама нашла знакомого – доцента мединститута Геннадия Носачева, который преподавал у отца судебную психиатрию. За пару часов Носачев собрал консилиум из трех врачей, которые меня выслушали – вернее, допросили – и выставили из кабинета. На своем первом «кастинге» я безнадежно провалился: никто из психиатров не заметил симптомов, требовавших госпитализации, да и вообще патологий.

Однако на следующее утро ситуация изменилась. Из диспансера неожиданно позвонила сама участковый врач, пригласила на прием и там, не задав почти ни одного вопроса, написала направление в стационар. Вообще‐то уже тогда можно было догадаться, что если все пошло так гладко, то это значило только то, что психиатры действовали по команде из КГБ. Тем не менее неопытность загнала меня в ловушку – как и на допросах из‐за неопытности приходилось попадать в ловушки, поставленные чекистами.

Эта ошибка мне стоила очень дорого, она стала своего рода развилкой, с которой начиналась дорога в направлении, где всюду висели указатели «В ад». Однако в 1976 году я ничего этого не мог предсказать и отнесся к своей первой госпитализации достаточно спокойно.

Отчасти это объяснялось легкими условиями существования в психбольнице. Меня поместили в хорошее отделение, не давали лекарств, если не считать слабых транквилизаторов. В том отделении не было буйных – наоборот, некоторые из пациентов были довольно интересными людьми. Там лежал мой ровесник Саша Рязанов – обладатель первого разряда по шахматам. Саша страдал от серьезного заболевания, его мучили голоса. (Через несколько лет я встречу его опять – в той же больнице, но тогда он будет уже в таком состоянии, что не сможет сыграть ни одной партии дальше дебюта.)

Там же мы познакомились с Анатолием Сарбаевым, который сам интересовался политикой и уже слышал разные – большей частью совершенно невероятные – слухи о демонстрации. По одной версии, мы устроили ее по прямому приказу из Вашингтона, и «Голос Америки» сообщил о ней заранее за несколько дней. По другой – студенты университета объявили забастовку и вышли на улицу, требуя повышения стипендий и легализации «свободной любви». Что из этого было стихийными слухами, а какие слухи намеренно распускали чекисты, понять было невозможно.

Сарбаев был родом из Самары, учился в Ленинграде, в психбольнице находился на принудительном лечении, как он сказал, из‐за политического дела. Уже позднее выяснилось, что дело было не политическим, а банально уголовным: в пьяном виде и в состоянии аффекта, вызванным ревностью, Сарбаев полез на кого‐то с бритвой. Отрезвев, пытался покончить с собой, и так попал в психбольницу.

Мы долго к нему присматривались, но, в конце концов, приняли в свой кружок, поняв, что он абсолютно нормален, разве что ему категорически нельзя было пить. Политически Сарбаев определял себя как сторонника «еврокоммунизма» – популярного в то время, а ныне совершенно забытого течения.

Психиатры в областной психбольнице вели себя достаточно корректно и политическими допросами не занимались. Иногда в отделение приходил главный врач психбольницы Ян Абрамович Вулис – дородный остроумный еврей со шкиперской бородкой, – и вместе мы бродили по больничным аллеям, беседуя на популярные философские темы. От политических тем, не доверяя Вулису, я все же старался увильнуть.

Через месяц, прощаясь со мной перед выпиской, Вулис сказал: «Вам госпитализация не требовалась, но вот если бы я был врачом вашей мамы, то настоятельно бы ей рекомендовал». Мама, действительно, сразу как‐то постарела и приходила на свидания в психбольницу с заплаканными глазами. Отцу за это время пришлось пройти сквозь череду партийных собраний и «пятиминуток ненависти», он получил партийный выговор – «за серьезные упущения в идейно-нравственном воспитании сына», что было не только унизительно, но и поставило преграду дальнейшей карьере.

Однако уголовное дело против меня и других участников кружка не состоялось. Мы все остались свободны.

Как стало известно позднее, чекисты действительно планировали посадить нас надолго, и если это у них не получилось, то по не зависящим от них обстоятельствам. По версии, которую донесли отцу из партийных кругов, нас спасло партийное начальство, которое прикрыло дело, испортив чекистам праздник. В отличие от сталинских времен, когда чекисты арестовывали кого угодно по желанию – и в результате отправили в ГУЛАГ полстраны, – в семидесятые годы продолжало действовать секретное правило, введенное Хрущевым: разрешение на политический арест давал обком. Получив представление из КГБ, тогдашний первый секретарь Куйбышевского обкома, видимо, хорошо подумал и решил, что групповой политический процесс принесет его карьере больше вреда, чем пользы, и согласия не дал. В итоге КГБ пришлось ограничиться тем, что на чекистском жаргоне называлось «профилактикой».

Профилактика официально была введена Хрущевым, но окончательно все ее элементы свел в систему Андропов. Обычно считается, что профилактика – это допросы в КГБ с угрозами посадить в будущем, что отчасти правда. Допросы с угрозами были обязательной частью сценария, но весь сценарий был гораздо сложнее.

Мои допросы закончились тем, что мне вынесли «официальное предупреждение» по Указу от 25 декабря 1972 года. Это был довольно мутный с юридической точки зрения документ. С одной стороны, он признавал, что в моих действиях не было состава преступления, но с другой – объяснял, что в случае повторения подобных действий я буду подлежать уголовному преследованию[7]. Ни сами действия, ни грядущие статьи Уголовного кодекса не перечислялись, так что оставалось совершенно неясным, что можно, а чего нельзя делать. Впрочем, кто в СССР этого не знал?

Точно такое же предупреждение получили Слава Бебко и два других участника кружка. Вслед за нами под профилактику попали и родители. Логика, по которой за действия совершеннолетних сыновей наказывали отцов, была довольно хлипкой, но как в античных мифах какое‐нибудь весьма легкомысленное деяние героя могло вызвать разящий гнев богов, так и здесь нелепые бюрократические бумажки привели к настоящей трагедии.

Мой отец уже не был деканом, так что партийный выговор позволял ему сохранить преподавательскую работу. Ситуация в семье Миши Богомолова была гораздо хуже. Его отец был полковником, служившим в штабе военного округа. Чем ему угрожала профилактика, осталось неизвестным, но дело, наверное, было настолько плохо, что однажды в конце мая, вместо того чтобы идти на службу, он отправился на окраину города – туда, где проходили железнодорожные пути – и бросился под поезд.

Как рассказывал мне Дымин, по наивности, видимо, плохо понимая значение своих слов: «Там мост, и у нас там человек стоит. Мы спрашиваем его: «Как так случилось?» Он говорит: «Я видел, мужчина ходит – но в офицерской форме. Я и не среагировал»».

У чекистов хватило наглости явиться на похороны – видимо, они опасались антисоветских речей на кладбище. Однако Мишу они оставили в покое и не стали исключать из института. Меня же в июне из университета отчислили.

Происходило это по всем правилам сценического искусства. Сначала созвали собрание историков курса – там, правда, постановка сорвалась, и некоторые студенты выступили в мою защиту. Тогда в актовом зале собрали уже весь гуманитарный факультет. Почетными гостями на шоу была группка чекистов, занявших места во втором ряду. Старшим в группе был Бабков, все они держали в руках виниловые папочки с какими‐то бумагами и делали заметки. Резолюцией собрания было «ходатайствовать об исключении по причине профнепригодности». Подразумевалось, что профессиональным историком может быть только историк-марксист.

Теперь мне предстояло искать работу. Можно было попробовать найти что‐нибудь из стандартного набора «диссидентских профессий» – место осветителя в театре или лаборанта, – но я уже устал бодаться с КГБ и решил пойти простейшим путем, устроившись на завод.

Задача выглядела несложной – у проходных любого завода висел длинный список «Требуются». Однако я почему‐то никому не требовался – пусть сначала и обещали взять для обучения на любую специальность.

После нескольких попыток меня все же приняли на завод имени Масленникова.

Каждый день над рабочей слободкой, в дымном, масляном воздухе, дрожал и ревел фабричный гудок, и, послушные зову, из маленьких серых домов выбегали на улицу, точно испуганные тараканы, угрюмые люди, не успевшие освежить сном свои мускулы… Раздавались хриплые восклицания сонных голосов, грубая ругань зло рвала воздух, а навстречу людям плыли иные звуки – тяжелая возня машин, ворчание пара. Угрюмо и строго маячили высокие черные трубы, поднимаясь над слободкой, как толстые палки[8].

Работа начиналась в семь часов утра, и каждым темным, холодным утром я вспоминал роман Горького «Мать» с его описанием безрадостной рабочей жизни. Паровых машин, конечно, не было, но в остальном все оставалось таким же, как описывал Горький, тем более что главное здание завода было еще старым, дореволюционным. По его долгому коридору в молчании двигалась толпа рабочих, расползаясь по сторонам в цеха, а в торце коридора, над головами висел рисованый угрожающий молот в напряженной руке. Позднее, посмотрев фильм «1984», я не мог отделаться от дежавю: «Где‐то я уже это видел». Потом вспомнил: да, видел на заводе имени Масленникова.

Даже летом в цеху с утра было обычно холодно, резко пахло машинным маслом. Потом начинали стучать и ухать огромные прессы, штамповавшие головки артиллерийских снарядов, воздух наполнялся грохотом.

Формально завод имени Масленникова считался часовым. На самом деле часы были его побочным производством, тогда как основным продуктом было все, что могло убивать: авиационные бомбы, артиллерийские снаряды, мины. Все это собиралось в открытых цехах, после чего грузилось на покрытые брезентом тележки и ехало в секретные цеха, отделенные от остальной территории забором-сеткой. Там их начиняли смертоносным содержимым.

В цеху я занимался сборкой каких‐то круглых составных колец защитного цвета, долго не догадываясь, что, собственно, я произвожу. Потом выяснилось, что кольца были не чем иным, как крышками противотанковых мин. Не знаю, кто в КГБ это придумал, но план сработал: антисоветчика отправили укреплять военную мощь СССР.

Как‐то в соседнем цеху я заметил ящики, очевидно, бракованных деталей – алюминиевых полусфер со стальными шариками, впрессованными в корпус. Особо не думая, я прихватил одно из полушарий, сточил донышко – получилась ладная пепельница, которая долго стояла на балконе.

Она спокойно пребывала там ровно до того дня, пока на глаза не попался журнал «За рубежом». В нем с благородной яростью описывались очередные подлости американских империалистов, и доказательством являлась фотография кассетной бомбы – оружия, поражающего живую силу противника на широкой площади, а заодно и гражданских, которым не повезло. Тут в голову пришло, что точно такое оружие массового поражения стоит у меня на балконе – с бычками от болгарских сигарет «Солнышко».

Пепельницу от дьявола я сразу выкинул, и это было верным. Найди ее потом чекисты на обыске – дело запахло бы и «шпионажем».

Единственной радостью и одновременно наказанием было то, что редко когда в первой половине дня имелась работа. Главным занятием в это время было ожидание, когда из других цехов привезут детали. Обычно я уходил в раздевалку и там у теплой батареи досматривал сны. Платили, однако, сдельно, так что я спал за свой счет.

Я никого не собирался здесь агитировать, но даже если бы и собирался, для этого не было повода: никакие разговоры в цеху не выходили за пределы Бермудского треугольника продукты – футбол – водка. Другой причиной, побуждавшей держать рот на замке, был собригадник, появившийся примерно через месяц после меня. Этот парень приходил на работу с опозданием на час, уходил раньше времени и редко когда вырабатывал половину нормы. После того как он взялся заводить политические разговоры, я понял, что была причина, почему начальство смотрело на его фокусы сквозь пальцы.

Слежка была обязательным элементом профилактики. Велась она нерегулярно, и никогда нельзя было сразу угадать, идет ли мужик в лохматой ушанке по улице по своим делам или это сотрудник наружки, который за тобой следит. Обычно они прятались на приличном расстоянии, но часто, когда я садился в трамвай или автобус, можно было обнаружить еще и машину, которая не торопясь следовала сзади и тормозила на всех остановках. Иногда это было более психологическое давление, чем просто слежка: пара топтунов располагалась на скамейке прямо у моего подъезда и следовала, не таясь, в трех – четырех шагах за мной.

Чекисты не стеснялись периодически допрашивать кого‐нибудь из знакомых. Бывшая однокурсница неосторожно пригласила меня на свой день рождения и уже через неделю давала объяснения Бабкову. Я перестал удивляться, когда кто‐то из друзей, встретившись на улице, переходил на другую сторону, сделав вид, что мы не знакомы. Реже стал звонить телефон, вокруг как будто возникло кольцо пустого пространства.

У Славы дома стали появляться какие‐то непонятные и подозрительные люди. Их присутствие напрягало, и кружок фактически перестал собираться до самой зимы. Теперь, правда, мы приезжали чаще к Сарбаеву. Дом, в котором он жил, был расположен в новом микрорайоне на самой дальней окраине города. Далее стояла только ТЭЦ, от которой до самого Оренбурга простиралось пустое заснеженное пространство. Мы заваривали крепкий чай, и бывало всю ночь напролет спорили, обсуждая новое сочинение Сарбаева о «еврокоммунизме».

В Оренбург я начал ездить с лета 1977 года, когда поступил там на заочный факультет юридического института. Я отправился на вступительные экзамены, соблюдая все правила конспирации, «отрезая хвосты», и даже садился в поезд не на вокзале, а на следующей станции. Как выяснилось позднее, чекисты догадывались, что я где‐то учусь, но примерно год не могли узнать, где, и спрашивали об этом каждого, кто попадал к ним на допрос. Потом, видимо, узнали, но махнули рукой – в конце концов, они могли в любой момент отчислить меня и оттуда.

В пыльном степном городишке Оренбурге по улицам бродили куры и в двух кварталах от главной улицы стоял неприметный деревянный домик, похожий больше на деревенскую избу. В середине ХIХ века там жил ссыльный Тарас Шевченко, и его дом особо не отличался от тех, в которых жили люди конца века двадцатого. Я приезжал в Оренбург дважды в год сдавать экзамены – и возвращался со странным чувством, будто бы совершил путешествие во времени.

Поезд из Оренбурга в Самару шел медленно по бескрайним ровным полям, засеянным пшеницей, и останавливался в каждой деревушке. На то была экономическая причина: в поезде был специальный вагон, из которого жителям этой хлебной области продавали хлеб. Своих пекарен в селах не было, и люди заранее толпились на станциях в очередях, иногда приходилось видеть расстроенное лицо какой‐нибудь бабки, которая опаздывала к поезду, а значит, оставалась на целый день без хлеба.

Осенью 1977 года вместе со Славой Бебко мы сыграли в новую и куда более опасную игру. Перед принятием новой Конституции – вернее, новой редакции старой сталинской Конституции – мы раскидали по почтовым ящикам 70 листовок, в которых критиковали проект за отсутствие в нем каких‐либо гарантий прав человека и за Статью 6, закреплявшую монополию КПСС на власть.

Я до сих пор не понимаю, как мы на этом не попались. По статистике КГБ, примерно две трети всех политических листовок в итоге оказывались у него в руках. Чекисты, как и прочие советские бюрократы, любили приукрашивать реальность, но граждане, действительно, часто несли такие находки в «компетентные органы». Кто‐то делал это по советской привычке повиноваться, кто‐то – из страха и боязни стать жертвой провокации органов. Листовки были написаны стандартным чертежным шрифтом и скопированы фотоспособом, но вряд ли КГБ было сложно установить авторство. Тем не менее ни тогда, ни позднее листовки в ходе допросов не упоминались.