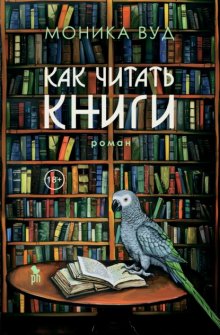

Как читать книги бесплатное чтение

Monica Wood

How to Read a Book

Copyright © 2023 by Monica Wood

© Элла Гохмарк, перевод, 2024

© «Фантом Пресс», оформление, издание, 2024

Моей любимой команде:

Саре Браунштейн, Кейт Кристенсен, Льюису Робинсону, Биллу Рурбаху

А также женщинам, заключенным в тюрьмы, где бы они ни находились

Глава 1

Комната для свиданий именно такая, каким и должно быть практичное казенное помещение. Безликая унылая коробка, две крепкие стены, передняя и задняя, и ряды окон по торцам. Один ряд выходит на Волю, она за переплетением колючей проволоки, на которой иногда сидят щеглы, за проволокой видна бугристая покатая полоса земли, кустики и заросли не пойми чего, меняющие цвет в течение года. В тот день мне исполнилось двадцать два, срок у меня маленький, но все равно кажется бесконечным; из укрытой снегом и оттого голубоватой земли там и сям торчат увядшие стебельки, будто взывают о помощи.

Стены голые, не считая плаката с инструкцией, как оказать первую помощь. Из мебели только стол и тринадцать жестких до ломоты в заднице стульев без подлокотников. На самом деле столов два, они составлены вместе, и на них только наши листки бумаги, ручки и книга, которую обсуждаем. Цветовая гамма небогата, от серовато-коричневого до телесного цвета, как у пластыря «Бэнд-эйд», но, когда мы собираемся здесь, комната будто оживает, наполняется теплом.

Второй ряд окон выходит в главный коридор, а по другую его сторону еще один ряд окон – столовка; здесь вообще что ни стена, то с окнами. И дверями. Все устроено так, чтобы лишить вас личного пространства.

Я до сих пор отчетливо помню тот день – двенадцать одетых в голубое женщин, сухие ладони либо сцеплены, либо растопырены, либо барабанят по столу, а во главе стола – Книжная дама в строгой блузке на пуговичках, с рисунком в виде веселых зеленых пчелок, и она рассуждает о книге, которая нам всем дико не нравится. Но чувствую я себя, как обычно чувствую в Книжном клубе. Наверное, как и остальные. В безопасности.

Книга называется «Рубцы», якобы правдивый рассказ о знаменитой женщине-кардиохирурге, которая росла среди грязи. Настоящей, буквальной грязи дрянного дворика в Восточном Техасе. Грязь плюхали ей на утренние кукурузные хлопья, наказывая за чтение газет.

Дона-Лин, как всегда, первая. Она заправляет свои жиденькие волосы за уши.

– Какое нам дело до богатенькой врачихи, для которой самая большая трагедия – нью-йоркская зима?

– Снега, что ли, дамочка не видела? – поддакивает Рене. – Спустить бы ее на землю.

Как почти все мы тут, Рене и Дона-Лин выросли в Мэне, и нам удивительно нытье по поводу пары дюймов снежной слякоти под ногами, когда знаменитая докторша с парной детской коляской переходит блядскую Пятую авеню.

– Как можно шестнадцать лет жевать грязюку и вдруг заделаться знаменитой кардиохирургшей? – недоумевает Киттен.

– Как можно шестнадцать лет жевать грязюку и вдруг родить милых близняшек с симпотными ямочками? – Это уже Шейна.

– Да я даже харчка пожалею на нее, – заявляет Джасинта.

– Да хрен я поверю, что ее забулдыжные родители тайком получили образование и имели какой-никакой талант, – вставляет Мариэль.

– Врет она все. – Это Дороти.

– Талант не скроешь. – Дженни Большая.

Словно сговорившись, мы замолкаем и смотрим на Дону-Лин. На моем первом Общем собрании она выдала все веселые номера из своего давнего школьного спектакля «Парни и куколки»[1], так что даже надзиратель хохотал. Дороти, у которой шестеро детей и проблемы с мочевым пузырем, тогда в буквальном смысле описалась. А я, перепуганная новенькая, так смеялась, что вдруг уверилась: следующие двадцать восемь месяцев выдержу и не умру от отчаяния. В то же время все это грустно, ведь у Доны-Лин по прозвищу Шоу-Тайм прямо-таки бродвейский голос, благодаря которому у нее должна быть совсем другая жизнь. Одно верное решение, один правильный поворот – и вот она уже позирует в вечернем платье с премией «Тони», а не кривляется в голубой робе перед зрителями на Общем собрании.

– Я понимаю, что вы хотите сказать, – говорит Книжная дама. Она всегда понимает, потому что была учительницей английского, а теперь на пенсии и обожает «живые» обсуждения. К тому же к нам она хорошо относится. – Однако, – добавляет она, как всегда, – чтобы чтение стало упражнением в сопереживании, надо относиться ко всем героям как к своим собратьям.

– Даже к тем, которых мы не понимаем? – подает голос Бритти; у нее острый нос и темные полукружья под глазами, совсем как у енота.

– Даже если они не нравятся? – добавляет Дженни Большая.

– Даже если ненавидишь их до того, что нутро горит? – заключает Дезире.

Книжная дама, милая пожилая женщина с приятным, располагающим лицом, волнистыми пепельными волосами и мягкими, дрябловатыми щеками, разжимает руки.

– Вот видите. Вы уже пытаетесь их понять.

Ее мысль о собратьях неплоха в теории – у Книжной дамы куча теорий, особенно о сопереживании, – и все же нам требуются изрядные усилия, чтобы принять знаменитую и успешную докторшу в свою семью.

За полтора года заседаний клуба Книжная дама испробовала самых разных авторов, от Вирджинии Вулф до Зэди Смит, и у нас имелись претензии ко всем. Претензии – это наша фишка. Это почему-то придает сил. Книжная дама этого так и не поняла.

И не то чтобы у нас не было предпочтений. Нам полюбилась классика – начиная с прошлой осени, когда мы сказали, что хотим обсуждать что-то известное, читанное многими в старшей школе. «Убить пересмешника», «О мышах и людях», «Великий Гэтсби».

Те книги были словно родные. Они помогли нам пережить зиму, а она выдалась суровой – слишком много снега и слишком мало прогулок.

«Итан Фром»[2] была последней книгой в той череде, и я прочитала ее как-то по-новому. После несчастья, случившегося с Итаном, когда он катался на санках, красавица Мэтти превращается в сущую каргу. В общем, книга о том, что жизнь – отстой, и даже тот, кто заслуживает любви, остается ни с чем.

До тюрьмы я была читателем более снисходительным.

– Автору следовало назвать книгу «Итан Фром, Бог тебя на дух не переносит», – заметила тогда Дона-Лин.

Книжная дама, естественно, спросила, что мы думаем о Боге, и все оставшееся время ушло на обсуждение этого вопроса.

Каждую пятницу, два часа подряд, книги, книги, книги. Когда мы заканчиваем обсуждать книгу, нам отдают ее насовсем, и это не какая-нибудь ерунда – можно козырять стопкой побед у себя под кроватью.

Сегодня, на исходе безотрадной зимы, мы обсуждали сцену, когда знаменитая докторша в лифте своего дома знакомится с красавцем-финансистом – будущим мужем. Мы уже знаем этого парня, чья несносность все двадцать семь предыдущих глав остается незамеченной для автора, но героиня возвращается к их первой встрече, чтобы показать, что жизнь – спираль, но до поры до времени ты этого не сознаешь.

Точно подмечено. Надо отдать ей должное.

Тут Шейна ни с того ни с сего принимается рассказывать, как бойфренд выбросил ее одежду из окна их квартиры на втором этаже из-за того, что она отказалась сделать ему минет перед работой. Даже для Книжного клуба это чересчур, хотя чтение занудных книг о счастливчиках, считающих, что жизнь у них была не сахар, всегда развязывает нам языки.

– И мой так делал, – вступает Дезире. Волосы у нее, хоть и заплетены в косы и уложены многоярусной башенкой, выглядят унылой и тусклой лепешкой. Как и глаза, унылые и тусклые. – С третьего этажа, и одежду, и сумочку, и фигурки слоников – вдребезги по всей улице.

Следующая – Джасинта:

– С четвертого этажа. Вещи, сумку, мамины украшения.

– И у меня, – говорит Рене. – С пятого этажа. Еще и мою кошку. – Рене низенькая, смуглая и милая, и мне не по себе от мысли, что в окно выбросили кошку.

И так постоянно. Игра в «Кому хуже всех», в которой почти всё правда.

Потом Эйми. Малютка Эйми, на вид лет двенадцать и дрожит, как полевая мышка.

– Муж выбросил моего ребенка. Моего ребенка в окно. Одежда меня вообще не волновала.

Книжная дама молча слушает. Наверное, поэтому все и говорят. Она может задать «наводящий вопрос», как тот, про Бога, и пошли тары-бары, пока она не «закруглит обсуждение» и не спросит еще о чем-нибудь.

Обычно, когда тут появляется новенькая, мы не особо вдаемся почему, даже если причина ее появления здесь мусолилась в новостях, – нам либо нет дела, либо успеваем забыть. Но если причина «выкинули ребенка из окна» (младенец не выжил, и Эйми все время плачет), такое точно не забудешь. Так что иногда мы знаем. В любом случае о причинах мы не говорим. А говорим о том, что было «до»: о семьях, бойфрендах и подругах, мужьях, родителях, детях, если они есть. О работе и увлечениях. О людях и предметах на Воле, по которым скучаем (список без конца и без края). Что мы ели. Где мы жили. Старые телешоу. Кого мы любили и ненавидели. Ни слова о своей причине, даже если все знают. Про меня знают.

Что касается Эйми, ее причина – на самом деле муж. Ребенка вышвырнул в окно он. А суд присяжных из якобы таких же, как она, в это не поверил. Представьте себе зал суда: муж – импозантный инженер-строитель, жена (Эйми) – жалкая молодая мать в такой сильной депрессии, что адвокаты даже не могут добиться, чтобы она причесалась перед заседанием. И ее отправляют в заведение, где она на заседании Книжного клуба плачет по своему малышу, а муж живет себе на Воле и руководит проектом строительства моста. Возможно, однажды он выбросит еще одного младенца, уже в другое окно, и тогда дело Эйми отправят на повторное рассмотрение, а у нее наконец перестанут выпадать волосы. Вот на что мы все надеемся, ведь малютка Эйми такая нежная, ну вылитый воробушек. Если бы она была чудовищем в шрамах от прыщей, бритой, с огромными болтающимися сиськами – не будем называть имен, – тогда бы мы, как и все остальные, присяжным поверили. Людям это свойственно.

Книжная дама вдруг замолчала, задумалась. Дезире, сидящая напротив меня, поймала мой взгляд: «Ого».

Мы зовем ее Буки. Буки, Книжная дама. В первый день она представилась как Харриет. Разумеется, без фамилии – здесь куча правил, – но не прошло и месяца, как мы узнали и фамилию (Ларсон), и на какой улице она живет (Белмонт), и марку машины (темно-синяя «тойота-королла»). А полтора года спустя мы знаем, что у нее дочери, Энни и Эллен, обе замужем, живут в Лондоне. И племянница, дочь покойной сестры, которая скоро едет в Калифорнию, в аспирантуру, и это немного расстраивает Книжную даму. Дом у нее в стиле королевы Анны, с широкими подоконниками, которые обожает Тэбси, черно-белый кот с избыточным весом, которого часто тошнит.

Все это знать нам про человека с Воли не положено. Наш учитель математики, крупный мясистый парень из местного колледжа, даже не назвал своего настоящего имени, неудачно пошутив про кликухи. Однако Книжная дама, несмотря на ее методические материалы и распечатанные планы уроков, относится к нам как к группе собравшихся поболтать девчонок.

Книжная дама продолжала задумчиво молчать. На спинке ее стула – плотная холщовая сумка-шоппер с надписью «Ешь, спи, читай». За спиной – скучная задняя стена Комнаты для свиданий. Слева, с Воли, струится солнечный свет, и морщинки на тыльной стороне ее ладоней вспыхивают на солнце, будто звезды.

Постепенно все тоже затихают – довольно быстро, – и будь я Книжной дамой, мне бы не пришло в голову ходить сюда раз в неделю, чтобы тусоваться с неблагодарными, которым не по душе мой книжный выбор. Из пятнадцати книг, которые она к тому времени принесла нам, ни одну не встретили с единодушным одобрением.

В неподвижно-отрешенном взгляде Книжной дамы столько нежности и загадочности, что я радуюсь, что прочла все пятнадцать книг. В здешней библиотеке, господи, сплошь любовные романы и шпионские истории про двойных агентов. Не могу сказать, что прямо полюбила «Великого Гэтсби», но порой одно искрометное предложение вдруг возьмет и разбередит тебе душу.

Так мы мчались навстречу смерти в сумраке остывающего дня[3].

Такое предложение может перенести тебя из дерьмовой дыры, где ты оказался, в какое-нибудь другое место. Или, напротив, помочь осознать, что ты в дерьмовой дыре.

Книжная дама разглядывает свои руки. Возможно, решает, как дипломатично и по-доброму сказать, что ей все надоело. Но нет. Она снимает очки и говорит:

– Ни разу за все мои шестьдесят четыре года ни один мужчина не выбросил в окно мои вещи.

Можно было почти услышать, как вся комната расслабляется, будто выпущенный из рук воздушный шарик.

– Повезло вам, Буки, – замечает Джасинта; из-за близко посаженных глаз она выглядит вечно злой и хмурой, но на самом деле она не такая.

– Да, Джасинта. Мне повезло, – соглашается Книжная дама.

– Везет не всем, – замечает Киттен.

– Киттен, я вышла за мужчину, который меня любил.

– О-ля-ля, да это же Лу, – догадывается Рене. У нее интонации настоящей франко-канадки из Мэна. «О-ля-ля».

– Да, Рене. Мой милый Лу.

– Но ведь он умер, – говорит Мариэль – дочь фабричного рабочего, мускулистая и нежная одновременно.

– Ну да, Мариэль. Но мы прожили хорошую жизнь.

– Когда ваша племянница умотает в Калифорнию, – вступает Шейна, – у вас останется один лишь Тэбси.

– Однако, Шейна, из Тэбси получится отличный муж, – отвечает Книжная дама, и все мы смеемся, потому что и сами успели привязаться к Тэбси. Да и Книжная дама не собирается нас бросать.

И вот мы уже снова обсуждаем, говорим об удаче, о книгах, о жизни и почему безупречные близнецы у автора «Рубцов» не заслуживают детсада стоимостью сорок тысяч за ребенка.

– Надо же, – Книжная дама неодобрительно смотрит на настенные часы, как будто они здесь, чтобы испортить нам удовольствие, – пора заканчивать.

Этот момент для меня всегда наступает неожиданно. Открывается дверь, и к нам врывается реальность. Вопль из четвертого Прохода. Эхо лязгающих железных дверей, когда надзиратель выходит из одной и входит в другую. Металлический стук из столовой.

– Погодите-ка, прежде чем я уйду, у меня для вас сюрприз, – говорит Книжная дама, и это всегда означает новую книгу. Она ставит тяжелую сумку на стол и достает стопку. – Написано в сороковых годах, но звучит вполне современно, вот увидите. Книгу называют романом, но на самом деле в ней две новеллы.

Слышен одобрительный шепот: «новелла» звучит даже круче и, по крайней мере, не должна быть длинной.

– Книга о брате с сестрой в переломный момент жизни каждого из них. Это перепутье у каждого свое, но они связаны между собой. Сестра переживает то ли кризис веры, то ли нервный срыв. Разве не было бы здорово обсудить, что именно? – Она раздает каждому по экземпляру книги «Фрэнни и Зуи» Дж. Д. Сэлинджера.

Всплеск энергии, оживление, ведь некоторые из нас этого автора уже знают. Как я уже говорила, мы любим то, что знаем. То, что «до». Книжной даме это известно.

Я беру свой экземпляр. Мне нравится ощущать в руках вес книги. А эта еще и красивая. Небольшая и тоненькая, простая белая обложка с приземистыми черными буквами.

– Спасибо, Буки, – говорим мы.

– И помните, – советует Книжная дама, – если герои не совсем такие, как нам бы хотелось…

– …они наши собратья, – говорит Дороти.

Мы встаем, чтобы уйти, у каждой в руках теперь две книги – снизу та, что не понравилась, сверху новое начало.

– Я читала «Поющие в терновнике» в восьмом классе, – сообщаю я Книжной даме.

– И я, – добавляет Бритти.

– «Поющие в терновнике» – книга для наивных, – отвечает Книжная дама, а Робертс, самый противный из здешних надзирателей, угрожающе маячит за дверью – не дай бог мы задержимся в Книжном клубе на две лишние секунды. – А эта – для людей с кое-каким жизненным опытом за плечами.

Нам нравится такое объяснение. Мы женщины, кое-что пережившие. И кое-что знающие.

Приятное чувство не покидает меня до самого коридора, и тогда – вот и я. Или лучше сказать, вот и мы. Говоря «мы», я имею в виду не только остальных женщин, но и души, явившиеся сюда вместе с нами, невидимые, но присутствующие, будто парящие привидения. Кто-то из них жив, обитает на Воле, сильно изменившийся – возможно, навсегда – в результате наших действий. Бывают дни, когда все спокойно, ни на кого не накладывают взысканий, никого никуда не волокут, никого не тащат в Аквариум, и даже начинает казаться, что ты не в отделении деменции где-то на Марсе, а в приюте для брошенных питомцев, тихих песиков, и в такие вот дни я почти вижу их, наши причины, они вьются, точно дымок. Как своеобразные ангелы-хранители. Хранят нашу память о них. Плывут среди нас, тихие и покорные, и никогда не исчезнут.

Когда темнеет, в тишине своей койки можно ощутить их вкус, похожий на пепел от пожара.

Мы об этом не говорим. Но знаем. Знаем это друг о друге.

Наши причины встают перед нами по утрам и шепчутся с нами по ночам. Моя – невинная и ничего не подозревающая вечно шестидесятиоднолетняя женщина по имени Лоррейн Дейгл. Она теперь часть меня, костяной осколок, спаянный с моей костью.

По вечерам, когда двери заперты и молитвы прочитаны, я бормочу: «Спокойной ночи, Бритти», и Бритти шепчет: «Спокойной ночи, Вайолет». Потом, в благословенном личном пространстве, внутри своей головы, я шепчу: «Спокойной ночи, Лоррейн». Мысленно шепчу это каждый вечер. Мне двадцать два, и я не знаю, сколько еще Бог дарует мне дней, но зато знаю, что буду мысленно шептать «Спокойной ночи, Лоррейн» в конце каждого из них, всех до единого.

Глава 2

После мучительного судебного разбирательства, во время которого было не укрыться не только от сочувственных взглядов присяжных, но и от беспощадных описаний последних мгновений жизни Лоррейн, Фрэнк Дейгл больше года провел в добровольной изоляции, откликаясь лишь на ежедневные звонки дочери – Кристи считала, что отец убит горем. «Папа, сходи прогуляться, – советовала она. – Ты совершенно расклеился. Ставь одну ногу впереди другой, в буквальном смысле. Мама бы этого хотела».

В конце концов, просто чтобы отделаться от ее звонков, он начал каждое утро ходить по три с лишним километра до полуострова, где находился модный центр Портленда и куда в прошлой жизни он выбирался редко. В «Дизайнерском кофе» покупал макиато (Лоррейн сказала бы «понты») и шел с ним в книжный «Уодсворт», где, купив утреннюю газету, устраивался на излюбленном кожаном диване и наблюдал, как раскручивается день: Джейк стучит по клавиатуре, внося книжные заказы; Робин кормит новенькую в череде кошек, которым надо подыскать «родителя»; Марни, управляющая магазина, выволакивает на тротуар дребезжащую тележку с книгами.

Эта новая традиция ему неожиданно понравилась. В детстве Фрэнк любил читать, а запах здесь, черт возьми, был точно как в библиотеке, куда он ходил ребенком, и стеллажи тут были такие же шаткие, и заваленные книгами столы на массивных ножках тоже похожие.

Спустя примерно месяц у тележки с книгами отвалилось колесико.

– Ненавижу такие штуки, – проворчала Марни.

Хитроумное сооружение состояло из трех рядов слегка перекошенных двусторонних полок, забитых распродажными книгами.

Фрэнк оторвался от газеты.

– Крепления хлипкие, – заметил он. – Ничего удивительного.

– Ага, ненавижу.

У Марни изумительная темно-коричневая кожа, добрый взгляд дочери и непослушные черные волосы с золотистыми проблесками.

– И дверь неплохо бы починить, – сказал Фрэнк.

Она с подозрением оглянулась на дверь:

– А с ней что не так?

– Закрывается медленно. Коты могут выскочить на улицу.

На самом деле двумя котами раньше это уже проделал один сиамец с хвостом-обрубком, не кот, а самоубийца. Именно Фрэнк тогда, вскочив с дивана, заманил зверюгу обратно.

– Я считала, что двери вроде как закрываются в удобном им темпе, – возразила Марни. – Типа, у каждой своя скорость.

Фрэнк отрицательно покачал головой. У этих молодых, наверное, даже захудалого молотка не найдется.

– А еще, – осмелел он, – можно было бы ковролин закрепить у задней двери.

– Я как раз собиралась пришпандорить скотчем.

– Нет. Нужно закрепить как положено. И стены бы покрасить.

Они договорились на двадцать пять часов в неделю с минимальной зарплатой, и, только пожав Марни руку, Фрэнк осознал, что устроиться в книжный магазин разнорабочим с самого начала и было его целью.

Такого рода открытия он часто делал с опозданием. Подростком убедил сам себя заняться футболом, потому что того хотел отец, которого он любил. Его определили в линию защиты, но лишь исходя из физических данных, и при каждом столкновении он впадал в замешательство, каждый удар будоражил – Фрэнк Дейгл не был рожден для того, чтобы причинять боль. Лоррейн влюбилась в линейного защитника Фрэнка, который в душе был капелланом команды. Он дал ей любовь, терпение, стабильность и единственного ребенка. Дары эти пришлись не ко двору.

Новая работа спасала от мыслей такого рода, и к Фрэнку вернулось чувство, что он при деле, хотя раньше он и не понимал, что потерял его. Он снова начал читать и постепенно заполнил торцы стеллажей книгами любимых авторов: Ли Чайлд, Патрисия Корнуэлл, Пол Дойрона, которые, по его мнению, были отличными рассказчиками. Кроме того, он взял на себя заботу о нашедших в магазине прибежище котах и кошках, они привлекали публику и свободно разгуливали по всему помещению, несмотря на клетку с починенной дверцей. Книжный магазин помогал Фрэнку угомонить порой захлестывающие чувства, заставлял прошлое отступить и наполнял его юношеским энтузиазмом.

Дочь все-таки была права, он совершенно расклеился, вот только причины были другие.

Сегодня, стоя на коленях возле секции журналов и периодики, он красил истертую обувью планку. За спиной у него вежливо кашлянули – деликатное «кхм» издала Робин, веснушчатая любительница Фолкнера, которая руководила отделом букинистики.

– Фрэнк, – начала она, – у нас ЧП.

Его сердце заколотилось.

– Что такое?

– Борис не забирают. – Она со значением кивнула на подоконник, где коротала дни, свернувшись под лучами солнца в виде шапки-ушанки, теперешняя кошка выцветшего черепахового окраса. – Она у нас уже две недели, и ни одной поклевки.

– А что с ней не так? – поинтересовался Фрэнк. – Кроме имени, конечно.

Робин с сочувственной озабоченностью сморщила нос:

– Она воняет.

Фрэнк положил кисточку на открытую банку с краской, обтер руки и поднялся.

– Я могу ее помыть, вот только здесь закончу.

– Ой, Фрэнк, правда? – Рядом уже стояла, скрестив руки на груди, Марни, будто чистота Борис, как и истертая стеллажная планка, была проблемой, решить которую мог только Фрэнк.

– Кошки воду терпеть не могут, – напомнила Робин.

– Раковина в подвале достаточно большая, – глядя на ничего не подозревающую Борис, заметил Фрэнк. – Есть где развернуться.

Робин, как ребенок, захлопала в ладоши:

– Спасибо, Фрэнк!

– Раз уж вы здесь, – обратился Фрэнк к Марни, – вот это придется заменить.

Он указал на одну из многочисленных фишек магазина – аккуратный квадрат стекла, щербатого и помутневшего от времени, по непонятной причине установленного над входом в комнату детской литературы так высоко, что даже толком не вымыть.

– Я тут подумал, хорошо бы вставить цветное стекло, только цвет красивый подобрать. Размер вставки примерно шестьдесят на шестьдесят. С работой справлюсь.

– Синий, – предложила Робин. – Обожаю этот цвет.

Марни согласилась, как соглашалась со всеми идеями Фрэнка, а Робин, когда они обе вернулись к работе, крикнула ему:

– У нас тут теперь красота!

Молодежь, разумеется, не понимала, что квалификация у него для них заоблачная. Всю жизнь он трудился в «Машинах Пирса», сорок четыре года слесарем-инструментальщиком, и ушел на заслуженный отдых с хорошей пенсией, отекающими ногами и больной спиной. Он мастерил приспособления и запчасти для всевозможных судов, танков и даже реактивных двигателей. Современный мир развивался, питаясь плодами его труда, а его руки хранили следы той работы. Один раз он сходил туда, на бывшую работу, – сразу после несчастного случая, его погнал инстинкт возвращения домой, – теперь там царила чистота, все управлялось компьютером, живописный производственный хаос был прикрыт листами оргстекла, полы так и сверкали. Будто попал в волшебную страну Оз и сам стал вроде лошади другого цвета[4].

Но этому молодняку с километрами поэзии наизусть и техническими познаниями на уровне африканского муравьеда он был нужен. Понижение в должности до разнорабочего он ощущал, как прохладный ветерок на коже. На исходе первого рабочего дня несговорчивая книжная тележка, побывавшая в его руках, заскользила плавно, и это был триумф.

Папа, тебе нужен психотерапевт.

Папа, тебе нужно больше заниматься физически.

Папа, тебе нужно завести собаку.

А ему просто нужна была работа. И Фрэнк Дейгл, который всю жизнь трудился в цеху среди грохота станков, теперь проводил двадцать пять часов в неделю в тихом, как учебное заведение, книжном магазине. Конечно, «понты», вот только они его радовали.

Он опять опустился на колени, из открытой банки с краской пахло новым стартом. Он взял в руки кисточку, и его переполнило чувство благодарности.

Над дверью звякнул колокольчик. Фрэнк поднял голову. Но напрасно.

Пора уже признаться самому себе: он искал ее.

Молодежь обожала звенящий колокольчик и считала, что Фрэнк установил его против котов-беглецов, однако, по правде говоря, мало кто из хвостатых входил в эту группу риска. Борис спала так крепко, что ее можно было принять за плюшевую игрушку.

Нет, колокольчик был не для Борис. Он был для него. И для нее.

Глава 3

На пенсии Харриет собиралась посадить много цветов, но пока ей удалось вырастить лишь несколько суккулентов, которые не возражали, что ими пренебрегают. Да и откуда у нее время? Почти вся ее жизнь, когда с преподаванием было покончено, крутилась вокруг Книжного клуба: она читала и перечитывала, изучала жизнь авторов, готовила вопросы, чтобы книги обсуждали живо и интересно. Она решила во что бы то ни стало вывести этих женщин на литературную волю, под солнце свежих идей – в конце концов, чем это отличается от садоводства. Сеять и пожинать. Плоды и ошибки. Привкус ожидания.

ЗАТРАВКА ДЛЯ ДИСКУССИИ: ЕСЛИ БЫ ВЫ БЫЛИ БОГОМ, ТО ИЗМЕНИЛИ БЫ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЛЯ ГЕРОЕВ?

ЗАТРАВКА ДЛЯ ДИСКУССИИ: МЕНЯЮТСЯ ЛИ КНИГИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТОГО, КОГДА И ГДЕ МЫ ИХ ЧИТАЕМ?

ЗАТРАВКА ДЛЯ ДИСКУССИИ: ДЛЯ ЧЕГО МЫ РАССКАЗЫВАЕМ ИСТОРИИ?

Харриет с удовольствием много часов проводила за составлением вопросов и разминочных заданий, на которые женщины откликались по-разному – то недоумевали, то возмущались.

Одним предложением (10 слов) опишите свои впечатления от прочитанного.

ДЖЕННИ БОЛЬШАЯ: ВООБЩЕ НЕ ПОНИМАЮ, ПОЧЕМУ МАТЬ ФРЭННИ ВСЕ ЭТО ТЕРПИТ.

ДЖАСИНТА: ТАКАЯ ВОТ ФИГНЯ СПУСТИСЬ НА ЗЕМЛЮ ЧЕРТОВ ПОДКАБЛУЧНИК ИТИН!!!!!!

ЭЙМИ: –

ДОНА-ЛИН: ОБОЖАЛА ЭТУ КНИГУ В СТАРШЕЙ ШКОЛЕ, КОГДА БЫЛА СЧАСТЛИВА.

МАРИЭЛЬ: МНЕ БЫЛО ЖАЛЬКО МЫШКУ ЛЕННИ И ЭТО ВСЕ ИЗГАДИЛО

РЕНЕ: ЕСЛИ БЫ Я БЫЛА БОГОМ, МЫШКА БЫ НЕ УМЕРЛА.

КИТТЕН: ЖАЛЬ, ЧТО АТТИКУС НЕ МОЙ ОТЕЦ И ЧТО Я НЕ СКАУТ.

ДЕЗИРЕ: ПОЧЕМУ СУМАСШЕДШИЕ ВСЕГДА БАБЫ???

ДОРОТИ: МОРАЛЬ – БОЖЕ, КАК БЕЗУМЕН РОД ЛЮДСКОЙ![5]

ШЕЙНА: ИЗВИНЯЮСЬ.

ВАЙОЛЕТ: ИТАН НАПОМИНАЕТ НАМ ЧТО ЖИЗНЬ КОВАРНА, КАК ЗИМНЯЯ ПОГОДА.

БРИТТИ: ОТСТОЙ ОТСТОЙ ОТСТОЙ ОТСТОЙ ОТСТОЙ ОТСТОЙ ОТСТОЙ ОТСТОЙ ОТСТОЙ ОТСТОЙ ОТСТОЙ ОТСТОЙ

Несмотря на книжный выбор Харриет, женщины все равно каждую неделю ходили в Клуб, ни разу не пропустив утро пятницы, потому что, во-первых, других дел у них не было, и во-вторых, как надеялась Харриет, когда они собирались вместе в одной комнате и обсуждали пусть даже самую ненавистную книгу, тюрьма для них переставала существовать.

В основном это были девчонки из захолустных городков. Как и сама Харриет. Кто-то родом с севера, из сельскохозяйственных районов, кто-то – из мертвых и умирающих фабричных городов вдоль бурлящих рек Мэна, кто-то рос в зачумленных наркотой округах штата, где бьющиеся о скалы гигантские волны создавали благочестивые картинки, что изображались на почтовых открытках, которыми торговали сувенирные лавки от Мадавоски до Йорка. Ее подопечным эти живописные виды были знакомы не понаслышке, как и менее приятные сцены: безработный бойфренд-браконьер потрошит оленя, полуночная сделка с передачей наркотиков совершается в комнате, пахнущей дерьмом орущего младенца, дуло «глока–19» направлено на тебя через кухонный стол, заставленный новой посудой из «Уолмарта».

И хуже. Намного хуже. Харриет о них ничего не знала, помимо того, что они выбалтывали во время книжных обсуждений. Она просто принимала женщин такими, какими они к ней приходили. Каждую встречу они начинали с заклинания:

Я читаю. Я мыслю. Я обсуждаю прочитанное.

И они обсуждали! Женщины Книжного клуба не терпели ни «слабаков» вроде Итана Фрома, ни «козлих» вроде жены Керли (как вообще можно так назвать женщину!), и все же их переполняли мнения, психологический анализ, суждения и, местами, одобрение в адрес вымышленных товарищей.

О них она как раз и думала, как обычно с некоторой долей теплоты и легкого недоумения, когда открыла дверь магазина «Уодсворт» и тут же ощутила успокаивающий душок старого ковролина. Она заметила за стойкой нового продавца – подростка с андрогинной внешностью, в огромных очках с черной оправой, занимавших почти все улыбчивое, с мелкими чертами, лицо. Темные блестящие волосы падали извилистыми волнами на одно ухо, в то же время у другого уха были выстрижены коротким жестким ежиком.

Харриет подошла к стойке:

– Тайлер сегодня работает?

– Тайлер уехал, поступил в театральное училище! – радостно ответил юнец. – В Париже!

Ну надо же. После злополучных «Фрэнни и Зуи» (когда Харриет сделала попытку поправить положение дел после «Рубцов») она надеялась, что ей поможет Тайлер. Он советовал держаться подальше от Сэлинджера, но она настаивала, что двенадцать заключенных женщин из Мэна будут в восторге от ньюйоркцев из сороковых, которые разговаривают книжными, туманными, красиво завернутыми фразами. Одна Вайолет, похоже, оценила в обеих новеллах призыв к возвышенному – возможно, из-за того, что была воспитана яростными баптистами.

– Вы с ним разминулись, – поправив громоздкие очки, добавил продавец. – Он как раз заходил попрощаться перед отъездом.

Харриет почувствовала какое-то беспричинное сожаление, что не успела проститься. У них были приятные, но четко очерченные отношения «продавец – клиент». Но она была убеждена, что такие мелкие связи управляют миром.

– А вы? – поинтересовалась Харриет.

– Бейкер. Замещаю, неполный рабочий день. А вообще я художник.

Харриет помолчала.

– А Бейкер – это имя или фамилия?

– И то и другое.

– Так вас зовут Бейкер Бейкер?

– Нет. – Голос у продавца был кроткий, так обычно обращаются к умильным беспомощным зверушкам. – Это одно имя.

Придется спросить у племянницы, которая наверняка осведомлена о таких вещах, и узнать, в моде ли теперь люди с одним именем и что эта мода означает. Сбрасывает Бейкер цепи патриархата или подражает поп-звезде? Харриет и вправду было интересно.

– Я ищу книгу, – сказала Харриет.

– Ой, а то.

– Для книжного клуба. Я всегда имела дело с Тайлером.

– Я гораздо начитаннее Тайлера. И какую книгу вы обсуждали последней?

– «Фрэнни и Зуи».

– Был ли успех?

– Разнообразные реакции.

Слабо сказано. Они все еще продирались сквозь последние страницы: Бритти и Джасинта до неприличия коверкали имена Фрэнни и Зуи, Дона-Лин решила, что у Фрэнни нервный срыв только потому, что она могла себе его позволить. Их нешаблонные оценки радовали и удивляли Харриет, никогда раньше она не думала, что экзистенциальный кризис может быть роскошью, а теперь смотрит на это иначе.

– Наверное, мне нужна книга, где не так много Йеля и большого тенниса, – решилась она. – Например, семейная сага. Где-нибудь на ферме.

Мгновение – и Бейкер уже по другую сторону стойки, рядом с Харриет. Уши у бедняги были все в дырках – Харриет предположила, что специально, – в которых дребезжали многочисленные кольца и булавки.

– Вот эта книга довольно популярна. – С полки «Новинки, заслуживающие внимания» был извлечен увесистый том.

«Рубцы: Воспоминания».

– Это мы уже читали, – сказала Харриет. – «Рассказчица так врет, что я даже харчка пожалею на нее», – вот вам прямая цитата из обсуждения нашего клуба.

– Ага, на «Нетфликсе» есть. Жестокий папаша заставляет ребенка есть грязь. Довольно гнетущее кино.

– Книга тоже гнетущая, – согласилась Харриет, – но будоражит намного сильнее. – Она выдержала театральную паузу. – Потому что книга.

– Ой, а то. – Присутствия духа в продавце ничуть не убавилось, и на смену «Рубцам» возник роман об энтомологах в Манитобе, в котором, по уверению Бейкера, использовалась парадигма метапрозы в традиционном построении.

– Пойду посмотрю на стеллажах, – сказала Харриет.

– Зовите, если что.

Харриет обожала узкие и длинные стеллажи, они всегда таили возможности. Она продвигалась медленно, и в ушах уже звучали голоса женщин, которые любили читать главы вслух, будто пьесы, голосованием выбирая, кому достанется какая роль. Голосование было важно для этих женщин, которые никогда ничего не решали, и Харриет предвкушала, как угостит их косточкой независимости, пусть и без мяса, хотя на волонтерском инструктаже ее и предупреждали, чтобы не позволяла заключенным «злоупотреблять ее доверием».

Она протянула руку за книгой в ярко-красной обложке, сумка соскользнула с плеча, и книга упала на пол.

– О, привет! – раздался голос, громкий и словно из ниоткуда.

Харриет, испуганно пискнув, повернулась и обнаружила маячащего рядом мужчину. Она его уже здесь видела – высокий, привлекательный и немолодой, орехово-карие глаза и серебристые короткие волосы. В руках он держал банку с краской, которую поставил на пол, чтобы поднять книгу.

– Позволите? – сказал он, и книга почти утонула в его ладони – у мужчины были большие, красивые руки, мозолистые, покрасневшие от работы, в паутинке свежих царапин. Он заметил, что она смотрит на них. – Коты терпеть не могут воду, – пояснил он.

Харриет подавила смешок. С очень серьезным видом он протянул ей книгу. Книга показалась ей не особо подходящей, но она все равно взяла. После мгновенной заминки, которой было достаточно, чтобы его лицо залилось румянцем, он спросил:

– Вышли за покупками? – Голос вдруг прозвучал неожиданно басовито.

– Простите? – удивилась Харриет.

– За покупками, говорю?

Харриет указала на полки. Что еще она могла здесь делать?

– Вот и хорошо, – сказал мужчина. Его дергающийся кадык напомнил ей цаплю, глотающую лягушку. – Приятных вам покупок, само собой, как говорится.

И ретировался вместе со своей банкой.

Она перевела взгляд на книгу, которую уронила, – «Антология Спун-Ривер» Эдгара Ли Мастерса, сборник кратких жизнеописаний, поведанных покойниками на вымышленном кладбище в Иллинойсе. Она читала ее, когда училась в колледже, и благодарила судьбу, что окончила его уже за сорок, потому что эти маленькие сказки… эпитафии вообще-то предлагали читателю проникнуться раскаянием. Она уже почти слышала, как ее подопечные, эксперты в раскаянии, внимают этим доносящимся из могилы голосам. Тембр девочки-хористки Вайолет; будто накрахмаленные согласные Рене; горловой скрежет Дженни Большой… Дона-Лин всех, конечно, огорошит: они плакали, слушая ее интерпретацию монолога Зуи о Толстухе. Шейна, которая читать почти не умела, всегда выбирала роль публики, а книгу держала, словно бабочку, боясь повредить.

С книгой в руках и с принятым решением Харриет дошла до конца прохода и, повернув за угол, снова столкнулась с этим басовито-благостным типом, который на этот раз нес короткую доску.

– Ой, – сказала Харриет. – Извините.

– Это я виноват. – Он вежливо отступил в сторону, давая ей пройти.

Она показала ему книгу:

– Счастливый случай.

Она уже добралась до стойки, когда услышала в ответ:

– Очень хорошо, даже прекрасно.

– Ой, а вот и вы! – Голос продавца прозвучал с уже привычным воодушевлением. – Удача привалила?

– Будем надеяться, – ответила Харриет. – И надо заказать дополнительные экземпляры.

Глаза продавца изучали обложку.

– Про болтливых мертвецов.

– Классика, – ответила Харриет. – Обитатели кладбища отчитываются о своей жизни.

Лицо у продавца сделалось сосредоточенным.

– Полезная пища для размышлений, – добавила Харриет.

Получилось более по-учительски, чем хотелось, и случалось такое часто. Всю жизнь люди неправильно оценивали ее возраст, никак не помогало и то, что назвали ее в честь бабушки. А теперь, когда прошло столько времени, она и вправду старуха, на которую уже давно похожа, и двигается по миру как Харриет Ларсон, пенсионерка. Ей шестьдесят четыре, и она ни на день не выглядит моложе своего возраста, но старается с этим не спорить.

– Ой, а то. Просто подумалось… ну, знаете, мертвецы разговаривают. Может, придется прихватить на заседание вашего клуба побольше вина. – Смех у Бейкера был милый – если бы умели смеяться хомяки, то звучало бы это именно так.

– Поверьте, – сказала Харриет, – я бы с удовольствием прихватила в клуб вина.

Локти продавца уперлись в прилавок, ворот рубашки раскрылся, и Харриет невольно покачала головой – это надо же было изуродовать нежную кожу татуировкой в виде гигантской паутины. Это что-то означает? Придется проконсультироваться у Софи. Причуды молодежи меняются со скоростью света. Не всей, конечно, молодежи – официантки в ее любимом кафе, молодая мамаша, работавшая в 7-Eleven, и юные механики из «Автомастерской Арло» напоминали Харриет, какой в их годы была она сама, и в их компании она никогда не ощущала себя старухой. То же самое, она теперь поняла, относилось и к Книжному клубу. Ей самой было странно, насколько в тюрьме она чувствовала себя как дома. «Как дома» – это, конечно, неверно. Полезной? Нужной? Здесь, снаружи – «на Воле», как выражались женщины, – она довольно часто ощущала себя потерянной и несвоевременной.

– Тот мужчина, он кто? – понизив голос, спросила Харриет.

Глаза у продавца округлились.

– Какой мужчина?

– Ну тот, с краской.

– Ой, да это Фрэнк. Фрэнк Дейгл. Он тут у нас типа разнорабочий. – Глаза у Бейкера сверкнули, и какие дивные это были глаза – с длинными ресницами, с пронзительными зрачками. – Мы считаем его милым, даже очень.

– Понятно. – Когда уже люди найдут себе занятие получше, чем делать из стариков умильные игрушки? – Итак, я бы хотела заказать дополнительные экземпляры книги.

Избавленный от мешающих громоздких очков взгляд снова уткнулся в аннотацию.

– Ни одна душа с того кладбища не училась в Йельском университете, – заметила Харриет.

Заклацала мышка.

– Мы книги получим только через неделю. Но если через «Амазон», то получите уже через пару дней. – Голос теперь звучал заговорщицки.

– «Амазон» от дьявола! – сообщила Харриет не только продавцу, но и всем, кто мог ее услышать, и толкнула свою кредитку по стойке. – Нацисты и те работали более тонко.

– Ой, а то.

Домой Харриет возвращалась на автобусе, в уме уже составляя вопросы.

Для чего нужна эпитафия?

Кому бы вы доверили написать вашу эпитафию?

Можно ли подытожить жизнь человека?

Дома она усадила зевающего Тэбси себе на колени – он требовал внимания больше, чем ее собственные дети, эти самоуправляемые девочки, говорившие о Книжном клубе как о «хобби». Кошачье урчание, похожее на рокот газонокосилки, звучало как мантра. Спустя полтора года Харриет научилась сомневаться в своем выборе книг для клуба, но эта, которая буквально чуть ли не упала ей в руки, казалась удачной. Она расслабилась, пролистывая жалобы, протесты и ликования душ усопших из Спун-Ривер, штат Иллинойс.

Я был оружейником из Одессы…

Я была вдовой Макфарлейн…

Я была дочерью Лэмберта Хатчинса…

Щелкая ручкой и отрешившись от настоящего, Харриет читала, выбирала, подчеркивала.

Я считал себя исправным механизмом,

Которым Жизнь так и не воспользовалась.

В ушах у нее уже звучали голоса женщин, читающих стенания и восхваления призраков, которых принудили говорить, – уверенность актрисы у Доны-Лин, чистота прозрачной воды у Вайолет, смачный запал у Дезире, у каждой свои средства. Трудно поверить, что в первый день волонтерства в Книжном клубе те же самые двенадцать женщин – удивительное дело – показались Харриет почти одинаковыми. Конечно, в этом и был смысл униформы – лишить заключенных индивидуальности, сделать неразличимыми. Так надзирателям удобнее гонять их, будто коров одной породы. Но любой, кто, как Харриет в детстве, был знаком с двумя коровами, понимал, что даже коровы с одинаковой меткой давали понять, кто тут есть кто.

Я жаждал испить любви!

Я изголодался по жизни!

Она уже слышала, как женщины внимают голосам, до смерти желающим быть услышанными.

Глава 4

Каждый день одно и то же, одно и то же. Скука, как вши, и у тебя чесотка по всему телу. Идет день за днем, но иногда хоть какое-то разнообразие: работа в Производственной или в Прачечной. Но даже с работой понедельник в точности похож на четверг. А февраль на июнь.

До поры до времени. А потом наступает случайный день, и твоя соседка по комнате между Дневным хавчиком и Общим собранием вдруг испаряется, и никто не объясняет почему. Может, ее уволокли за то, что плюнула в надзирателя, и пока она не вернется, ты одна – вот это сюрприз, целых тринадцать квадратов целиком твои. Надолго ли, ты не знаешь, только молишь Бога, если старая соседка не вернется, чтобы новая была из тех, кто на худой конец – на самый худой конец – хотя бы каждый день чистит зубы. Моет подмышки. И не выкрутит тебе большой палец за то, что ты из образованных и дружишь со словарем.

Бывает, соседка исчезает навсегда. Может, перевели в тюрьму другого штата, поближе к семье, которая не желает ее видеть. Перевели досиживать в окружной тюрьме или перед освобождением. Или просто отпустили раньше, место освободить, чтобы не было чрезмерной скученности.

Когда у тебя приближается конец срока, ты надеешься, что теперь это будешь ты. Ты станешь исчезнувшей соседкой, и надзиратель вызовет тебя из рабочего помещения, с прогулки, из столовой, из Книжного клуба, с урока математики, из библиотеки или из Производственной. И выкрикнут твое имя, и вот ты уже выходишь из ворот в том, что с тебя здесь содрали в первый день. Одежда эта будет словно и не твоя вовсе. Ты будешь на Воле, и на тебе будут чужие вещи.

Вот где я и нахожусь прямо сейчас – на Воле или почти, без пяти минут там, и я в ужасном замешательстве. Сначала подумала, что не расслышала его, этого Мерфи, надзирателя с нездоровыми прыщами на лице и в душе, но оказалось, что все верно. «Пауэлл, – гаркнул он, – на выход».

Мне не удается попрощаться с соседкой по комнате, Бритти, – да и вообще ни с кем. Дона-Лин и Дженни Большая как раз по чистой случайности в рабочем помещении вяжут крючком огромное одеяло для внука Дженни Большой. Они говорят мне «пока». И Рене, которая выходит из Производственной в тот момент, когда Мерфи отпирает первую дверь. Она роняет целую башню простыней и очень крепко меня обнимает (что против правил), а я даже не знаю, что чувствовать. Слишком все быстро, чтобы радоваться (может, Мерфи решил надо мной поиздеваться), и слишком поздно, чтобы вернуться, попрощаться и забрать книги, которые собрала в Книжном клубе и хранила под койкой, но я в любом случае ничего не соображаю, пока дверь не отпирают и я не выхожу, а за спиной Рене орет во все горло: «Вайолет отпустили!»

Проходит некоторое время, пока я дохожу до центрального входа. По узким и грязным тюремным проходам Мерфи приводит меня в комнату, похожую на ту, куда меня доставили, когда я только сюда попала. Какие-то бумаги, смена одежды – мой мозг дымится, – и вот я уже снова иду с Мерфи то по коридору, то по улице, наш путь змеится через участки улицы и здания, одна запертая дверь сменяет другую, одни ворота – другие, у Мерфи дребезжат ключи, поясной ремень для оружия и жестянка-душа. А потом вдруг, прямо в двух шагах от меня, – последние ворота и моя сестра Вики, она стоит на парковке, привалившись к машине.

Мерфи делает вид, будто не может найти ключ. Теперь уж точно издевается. Звякает и брякает, конкретно тянет время. Сволочь. Я просто жду. Ощущение такое, словно с души отслаивается краска. Здесь я завела друзей. Да, это правда. Но скучать по этому месту не буду. Хотелось бы узнать, чем закончится «Антология Спун-Ривер», ну да ладно.

Наконец великое отпирание дверей, тот же адский грохот, как тогда, в первый день, только на этот раз он для меня как «аллилуйя».

– Желаю удачи, – говорит Мерфи. – До скорого. – Это шутка такая, обхохочешься.

Он думает, я не расстанусь с этой ужасно смешной шуткой до конца своих дней, что случится намного позже, чем конец его дней, если учесть, что он хрипучий пузырь злобы и дни его сочтены.

Вики ждет, залитая лимонно-желтым апрельским солнцем, на ней нарядные слаксы, модный блейзер и изящные золотые сережки, у нее темно-рыжие волосы и стрижка из дорогого салона – крутяк, как говорили у нас дома. Ворота за моей спиной, громыхнув в последний раз, посылают меня ко всем чертям. Мерфи неуклюже топает по участку обратно, ключи бьются о его уродливую задницу (всю первую неделю я думала, что это собаки бренчат цепями в коридорах), и я в первый раз за неполных два года вдыхаю полной грудью.

Вскидываю вверх руки:

– Охренеть!

– Попридержи язык, – говорит Вики.

– Извини.

Раньше Вики была сумасбродной, она-то как раз вполне могла оказаться за решеткой, но сейчас от нее веет сдержанностью агента по продаже недвижимости. Я подбегаю, крепко обнимаю ее, надеясь на чувство вроде возвращения домой, но напрасно. Она стоит как вкопанная, с осуждающим выражением на лице. Все равно что обнимать телеграфный столб.

– Поздравляю, – говорит она, как будто я что-то выиграла. Свободу, наверное. Хорошее поведение, на шесть месяцев раньше. Да, это я выиграла.

Вероятнее всего, однако, мое поведение ничего не изменило, дело просто в шаткой системе. Сначала зима в разгаре, и ты в Книжном клубе слушаешь, как Дороти читает текст миссис Меррит из «Антологии Спун-Ривер», перевоплощаясь в эту страстную, умершую в тюрьме женщину, и все, как истинные собратья, ожесточенно шмыгают носами и не пытаются это скрыть, ведь испытывать жалость в безжалостном месте – это вам не кот начхал. А потом раз – и уже весна, повсюду оживление, полоса земли за окном утоптана оленями, но просыпается и даже пахнет. И внезапно каким-то образом, каким-то чудом я смотрю на эту просыпающуюся землю, а вокруг лишь свободный воздух.

– Садись в машину, – говорит Вики, и я слушаюсь ее.

– Машина что надо, Вик. Пахнет как новая.

– Она и есть новая.

Как поддерживать разговор на Воле? Я забыла как. Даже с сестрой. Особенно с сестрой.

– Как ты ее отхватила? – интересуюсь я.

– Замуж вышла.

– За кого?

– За Билли Уингейта. Сейчас вот дом ремонтируем.

– У вас дом?

– Джондан-плейс. Купили в прошлом году.

– Вау, – говорю я. – Похоже, тебе все удалось.

– Похоже, да.

У Билли Уингейта автосалон на Шоссе 2, сразу за Эбботт-Фоллз, потому что его отец, который владел автосалоном до него, в сорок шесть умер от инфаркта. В старшей школе Билли учился с Вики в одном классе, но я вообще не думала, что он ей нравился. Деньги рулят.

– Могла бы сообщить, – говорю я, имея в виду свадьбу. – Я бы за тебя порадовалась.

– Вот сейчас и сообщаю.

– Потому что я спросила.

Вики включает зажигание, мы выезжаем с парковки. Здесь так красиво, полоса земли – это целое поле, горы и долины, которые простираются без конца и края под уклоном вверх, пока не упираются в громадное строение – дело рук человеческих, уродливей трудно придумать. Изнутри видно только верхнюю часть подъема, поросшую травой лужайку и дикорастущие деревца и кустарники. Мы наблюдали индеек. Оленей. А однажды – на День благодарения – лося, и отстойный день вдруг стал таким, что мы о нем говорили еще многие недели.

Я высовываюсь в окно сверкающего «бьюика» Вики – ведь я никогда отсюда не видела тюрьму. Начнем с того, что привезли меня под покровом ночи, да и упиваться видами настроения не было. Тюрьма маячила на верхней точке подъема: грубые кирпичные блоки, неприглядные пристройки и, разумеется, рабица да колючая проволока. Отсюда мне видна только одна часть – Мужская. Женская далеко за ней, отделена от характерного смрада Мужской и представляет собой «передовую» модель, которую нам полагалось ценить каждую минуту каждого скучного до чесотки дня.

Ну я-то на самом деле ценила. Один раз меня уволокли – это значит «пошла вон», но не в Аквариум, а в тюремный Блок, специальный отсек, который раньше был частью Мужской тюрьмы и существовал на тот случай, когда тебе нужно преподать урок «как жить в обществе». Дело было в самом начале, когда у меня был такой депрессняк, что я не могла голову оторвать от подушки, а на перекличку поднимали в шесть утра. Мы называли это «тяжкий преступный сон». Три раза проспишь – и отправляешься в Аквариум на денек-другой, это камера прямо возле рабочего помещения, одиночная, но не совсем. Проспишь четыре раза – и тебя волокут туда уже на неделю, а урок о «жизни в обществе» преподается с помощью двухсот муравьев, которыми кишит уборная. Неудивительно, что мужчины целый день орут, ведь их жуткое здание катастрофически разваливается. Так как их участок недалеко от нашего участка, нам все слышно, но ничего не видно. Один раз тебя уволокут туда, и альтернатива кажется тебе просто отличной.

Я ценила, да. Эту передовую модель. Она была не так плоха. Мы много смеялись. Этот наш смех был все же странный, вечно на волосок от истерики. У нас была компашка – Бритти, Мариэль, Шейна, Дезире, Киттен и я, все члены Книжного клуба. И мы придумали игру под названием «Когда выйду, я первым делом…». И вот мы в рабочем помещении, вяжем – нас вполне можно принять за женщин из прерии, только без пестрого рисунка на тканях. Первый круг всегда о сексе и только о нем.

Бритти: «Когда выйду, я первым делом, пока милый везет меня в наимоднейший отель, сделаю ему минет».

Шейна: «Когда выйду, я первым делом оттрахаю своего мужика так, что он будет молить Иисуса о спасении». (Шейна умеет быть развратной.)

У Дженни Большой пожизненное, но она все равно в игре: «Когда выйду, я первым делом выкопаю его и в два счета снова убью». Она не шутит – видно, как дергается мускул возле рта, это всерьез. Как я уже упоминала, мы никогда не говорим о своих причинах, но Дженни Большая натворила такое, что попала-таки в новости. Облила керосином своего мужа с козлиным лицом, пока тот храпел в отключке, лежа в луже мочи на диване, за который она только что заплатила и привезла домой после четырех месяцев ожидания. Сожалела она, помимо испорченного дивана и сорока лет, лишь о том, что при пожаре погибла ее собака, Элмо, помесь терьера весом килограммов в пять.

Элмо в Книжном клубе упоминается часто. Даже очень. Все напоминает Дженни Большой об Элмо, потому что больше никто и никогда ее не любил.

Дона-Лин, которой сидеть осталось четыре года из пятнадцати, говорит следующей: «Когда выйду, я первым делом встану за чертовой колючей проволокой и пропою весь мюзикл „Отверженные“, потом „Богему“ и буду петь, пока они не откроют ворота и не выпустят вас, чертовок». Это вызывает аплодисменты – мы знаем: она способна на такое.

Рене: «Когда выйду, я первым делом попрошу прощения у mémère»[6]. Это максимум, что мы себе разрешаем, что касается причин. Упомянуть людей, у которых должны просить прощения.

Потом Киттен: «Когда выйду, я первым делом поцелую свою девочку четырнадцать раз». Киттен крупная, мягкая и пухлая, но в этой игре у нее сдавленный голос.

И Дороти – старая, круглая и розовощекая – не то чтобы тоже играет с нами, но говорит, чтобы слышали: «Когда выйду, я первым делом куплю внуку семь подарков на день рождения».

Числа – это сколько прошло лет, и сразу становится тихо, нам грустно и вовсе не до развлечений. Маленькой дочери Киттен, Принсес, четырнадцать, и живет она в приемной семье где-то в Орегоне.

Так вот. Мы сидим и вяжем, как женщины из прерии, в большом рабочем помещении с высокими потолками и расходящимися коридорами. Я живу во втором Проходе, где женщины по большей части приятные. Не Сумасшедший дом хотя бы. А четвертый Проход как раз и есть Сумасшедший дом.

И вдруг, непонятно как, я больше не живу во втором Проходе, не сижу в рабочем помещении, не хожу ни в Книжный клуб, ни в Производственную, а, как свободная женщина, еду на пассажирском сиденье еще пахнущей автосалоном машины сестры. Я все дышу и дышу – господи, какое облегчение. Но в этом облегчении появляется странная, болезненная нотка тоски, когда я смотрю на неровное поле и здание тюрьмы над ним, понимая, что больше никогда не буду сидеть в рабочем помещении и слушать, как Бритти по новой начинает игру «Когда выйду, я первым делом…».

– Пастор Рик просит тебе передать, что молился за твое спасение, – сообщает Вики, глядя в зеркало заднего вида и проверяя, в порядке ли макияж, и тогда я понимаю, как плохо, видимо, выгляжу – ведь я двадцать два месяца как махнула на себя рукой. Наверное, поэтому она и смотрит в зеркало. – Пастор Рик все еще считает тебя частью паствы, Вайолет, невзирая на очевидные вещи. Он просит напомнить тебе, что, независимо от того, кто тебя покинул, Иисус тебя не оставит.

– Ты опять ходишь в церковь?

– Мне пришлось. Я была нужна маме. И рада, что вернулась туда.

– Не могла бы ты передать сообщение пастору Рику? От меня?

Рот Вики чуть кривится, что бывает, когда она насторожена, то есть почти всегда.

– Какое сообщение?

– Пусть пастор Рик засунет Иисуса прямо себе в задницу, ладно? Не наполовину. Целиком. Пусть этот похотливый старикашка засунет его в свою ханжескую задницу.

Вики, не удостоив меня ответом, лишь крепче сжимает руль. Кольца смотрятся великолепно – сияющее обручальное и россыпь бриллиантов размером с кулак младенца.

– Вики, останови машину.

Она тормозит, прижимается к обочине.

– Спасибо.

– Не за что.

Это она выполняет предсмертное обещание, ничего больше. Мама писала мне каждый день, пока не умерла, а Вики не написала ни разу.

– Смотри не уезжай, – прошу я.

– Давай быстрее.

Я выхожу из машины и обвожу взглядом поле в поисках лугового жаворонка, хотя даже не знаю, какие они, эти луговые жаворонки. Соцработник сказал, что птица появлялась здесь прошлой весной. Я разглядываю поле, а оно, как я уже говорила, огромное, и тюрьма резко портит весь вид. Я сбрасываю обувь, стягиваю носки – придорожный песок мягкий на ощупь. И трава – о боже. Я уже и забыла, как это приятно. Она еще не зеленая, а по-зимнему желтая, переходящая в лаймовый цвет, но видно, что ее уже не остановить. Видно, что она хочет жить. Если луговой жаворонок появится, думаю, я его узнаю. Или он меня.

– Что ты там делаешь? – кричит из машины сестра. – Вайолет, у меня времени в обрез, Билли ждет, у нас на три часа назначено в магазине плитки.

– К черту, Вики. К черту твою плитку.

– Попридержи язык!

– В нашей дерьмовой библиотеке закончились книги по этикету, – кричу я в ответ. – Случайно не знаешь, как выглядит луговой жаворонок?

Она зыркает на меня из машины: Мама умерла от горя, и все из-за тебя, к черту твоего лугового не знаю кого.

– Ты мне ни разу не написала, – бормочу я, садясь в машину.

Вики устремляет взгляд на дорогу.

– И Трой тоже не писал, – продолжаю я. – А я-то думала, будет писать.

Трой был мне бойфрендом-тире-женихом-тире-будущим-тире-всем – в общем, длинная история, – он никогда не выбрасывал мои вещи из окон второго этажа, но… Что-то такое все же было. Он допускал грубости. Признаюсь, я его побаивалась.

Вики вцепляется в руль, показушные бриллианты вспыхивают на свету.

– Он сошелся с Беккой Фрай. Долго ли умеючи.

– Я так и думала.

Моя единственная близкая подруга. Приезжала ко мне всего один раз – наверное, чтобы всю оставшуюся жизнь кичиться, что ездила к кому-то в каталажку. В тюрягу. В казенный дом.

– И вот как ты умеешь их выбирать. – Вики бросает на меня взгляд, и в нем что-то похожее на жалость. Она кажется старше, но в чем именно, я не пойму. Она всегда была похожа на школьницу, но теперь выглядит как замужняя женщина из телевизора, которая пьет вино после полудня.

– Мама писала, – напоминаю я. – Почти каждый день.

Вики кивает:

– Матери ничего не могут поделать.

Некоторое время мы едем молча, пока не оказываемся в Портленде, здесь сильное движение и шум, и хотя в тюрьме тоже было сильное движение и шум, мне все равно непривычно. В Эбботт-Фоллз один-единственный светофор, но Вики справляется хорошо, и когда мы въезжаем прямо в центр, мне становится ясно, что она уже натренировалась здесь водить. Сердце у меня чуть подпрыгивает, но спросить, куда она меня везет, я не решаюсь. Я думала, что к концу дня окажусь в скучной и до боли знакомой дыре под названием Эбботт-Фоллз, где смогу сидеть на своем старом месте у воды, наблюдать, как река плещет через валуны, прислушиваться к шуму бумажной фабрики и думать, думать, думать. А потом подняться, и посмотреть правде в глаза, и смириться, потому что все в этом городке видели, как мама медленно умирала во время судебного процесса и моего заключения, и мне бы очень и очень хотелось уже покончить с этим чувством стыда.

– Это все, что я могу сделать, – говорит Вики, сворачивая на одну из улиц.

Здесь много деревьев и машин, припаркованных по обеим сторонам, бампер к бамперу. Она тормозит перед входом в трехэтажный квартирный дом, паркуется вторым рядом, включает аварийку.

– Вот. – Она дает мне ключ, телефон хозяина квартиры и почему-то мамино помолвочное кольцо. – Она хотела, чтобы кольцо было у тебя. Мне оно, ясное дело, было не нужно. А то бы она его мне отдала. Я же старшая.

Кольцо золотое с камешком, мне не по размеру. Мама была крупной женщиной и очень смешливой, а я – нет.

– Мама растила нас не для того, чтобы мы преступали закон, – говорит Вики.

– Знаю.

– Она воспитала нас правильно.

Что тут скажешь? Мама воспитала нас правильно, а получила за свои труды дитя, по неосторожности погубившее человека и заставившее ее умереть от горя.

– Третий этаж, – говорит Вики. – Три «Б». Аренда оплачена за год вперед.

Она протягивает мне запечатанный конверт, толстый и тяжелый. С заднего сиденья достает небольшую дорожную сумку из очень красивой набивной ткани и со множеством молний, чем-то до отказа заполненную. И тоже отдает мне.

– И сейчас ты меня здесь просто оставишь?

– Так для тебя лучше. Поверь.

– Но это же большой город.

– Соцработник сказал, что в Портленде будет лучше. Больше возможностей.

В ее глазах мелькает искра жалости, но Вики есть Вики. Раньше, до старшей школы, мы были близки. В первый день она даже одолжила мне свой самый красивый джемпер, но потом мы постепенно отдалились. Думаю, в конце концов сошлись бы снова, если бы не это.

– Вики. Я же ничего здесь не знаю.

– Дома тебя никто не ждет, Вайолет. Ни тетя Пэмми, ни тетя Линда, ни дядя Эдди, ни двоюродные братья и сестры. Никто. Извини. Но дело обстоит именно так.

Вики присутствовала на суде, ни минуты не пропустила – не ради меня, а ради мамы, которая от горя едва ходить могла. Вики поддерживала ее, когда она неверной походкой пробиралась к месту за моей спиной. Я слышала каждый ее вздох, и будто острые лезвия кромсали меня изнутри, снова и снова. Возможно, уже тогда у нее был рак и все случилось не только из-за меня.

– Я не хотела.

Я имею в виду ту женщину, в другой машине, Лоррейн Дейгл, но прозвучало так, будто говорю о маме.

– Но она мертва, хотела ты или нет, – говорит Вики. – И тот бедняга сидел там день за днем.

Она про мужа. Хороший, очень хороший человек. Фрэнк Дейгл. На второй день судебного разбирательства я почувствовала, что затылок мне что-то жжет, а когда обернулась, увидела его, сидевшего через проход, в первом ряду, сразу за обвинением, и его полные слез воспаленные глаза. В нем не было ненависти ко мне. Я видела это. У Фрэнка Дейгла было доброе лицо, в котором не было ненависти ко мне.

Я ставлю на землю сумку из набивной ткани, давая Вики возможность обнять меня на прощанье, только она этого не делает. А просто садится в машину, опускает окно с пассажирской стороны. Я наклоняюсь.

– Я считала приговор справедливым, – говорит она, подразумевая, что остальные члены семьи так не думали. Интересно, они думали, что я заслужила больше или меньше? – Наверное, тебе следует знать, что я беременна. Я возвращаюсь к своей нормальной жизни, Вайолет. Извини.

Мимо нас протискивается машина, водитель сигналит долгим неприятным гудком. Вики включает передачу, и мне бросается в глаза ее затейливый маникюр – ярко-розовый лак с аппликацией в виде пасхальных яичек. Я вдруг понимаю, что идет пасхальная неделя. Когда мы были маленькие, мы на террасе красили яйца вместе с мамой, которая пела, и это пение переполняло меня всю, как может переполнять музыка. Ее голос защищал нас, был убежищем, и мне его до сих пор не хватает.

– Как все было? – спрашиваю я. – Когда мама умерла?

– Ужасно. – Вики прикрывает глаза. – Тебе, считай, повезло, что не была там.

– Я так не думаю.

– Она весила тридцать шесть килограммов.

Наша пышная мама – и тридцать шесть килограммов. У меня леденеет внутри.

– Я жалею, что не была там, – с трудом выговариваю я. – Вот что я имею в виду.

– Если бы ты была, – Вики убирает с лица прядь волос, уложенных в дорогом салоне, – она бы просто не заболела.

Я молчу. Я в это верю.

– Жаль, что все так вышло, Вайолет, – говорит Вики. Кажется, она плачет. – Пожалуйста, не звони нам. Ты справишься.

И тогда моя единственная сестра – старшая, названная в честь королевы – уезжает на своей большой и сверкающей машине. Я стою на выложенном плиткой тротуаре Грант-стрит в Портленде, штат Мэн, где я не знаю ни одного из шестидесяти пяти тысяч его жителей, и смотрю, как сестра уезжает от меня к мужу, к своей новой кафельной плитке, к своим будущим детям, которые никогда не узнают тетю Вайолет – женщину, которая любила бы их, несмотря на все то, что они о ней услышат.

Глава 5

В тот вечер дома у Харриет было особенно тихо. В свете единственной лампы она в гостиной придумывала вопросы на завтра, и ручка послушно скользила по страницам блокнота. Было поздно, почти час ночи. Она отложила ручку, неподвижный воздух зиял пустотой, и прислушалась. Как только Софи уедет навсегда, эта пыльная тишина опять будет заполнять ее вечера.

Как по заказу, через заднюю дверь в дом ворвалась Софи, и словно вихрь закружился по комнатам: защелкали выключатели, зазвенели ключи, стукнула чашка, зашумел чайник – племянница заваривала чай.

– Я принесла тебе десерт крем-брюле! – крикнула Софи из кухни. – Только подожди радоваться, он со вкусом авокадо и базилика!

Дважды в неделю Софи подрабатывала в «Дунае», претенциозном винном баре в Олд-Порте, и часто приносила тетке претенциозные лакомства.

– У меня тут вопросы для Книжного клуба, надо бы опробовать, – отозвалась Харриет.

Она любила тренироваться на Софи, которая бывала резка и напориста. Идеальная репетиция.

– Тебе добавить взбитые сливки?

– Я уже и так толстая, спасибо большое.

– Меня это никогда не останавливало.

Чайник засвистел, и спустя пару минут появилась Софи, на которой были полупрозрачный фиолетовый топ, черные джинсы и ярко-оранжевые ковбойские сапоги, добытые из шкафа, содержимое которого напоминало развернутую гаражную распродажу.

– Тебе жуть как не понравится, – сказала она, ставя на стол десерты, которые завалила взбитыми сливками.

Взяв свою порцию, Софи плюхнулась в продавленное кресло Лу, и к ней на колени тут же запрыгнул кот, ветреный, как девица легкого поведения.

– Бедняжка умрет от тоски по тебе, – заметила Харриет.

Софи переехала к тетке на время, и с того момента не было никого счастливее Тэбси.

– Это же кот, тетя Харриет, – с набитым ртом сказала Софи. – Ты на него проецируешь.

– Меньше чем в полутора километрах отсюда находится вполне приличный университет.

– Знаю. Я там работаю.

– Ты могла бы, продолжая работать, получить степень магистра, вот о чем я говорю.

– Терпеть не могу эту работу. Даю слово, Петров работал в КГБ. – Софи имела в виду своего начальника, доктора Михаила Петрова, русского ученого в области поведения животных, он изучал когнитивную деятельность животных, а именно африканских серых попугаев. Однако Софи животных не любила, разве что Тэбси.

– Насколько проще было бы остаться, дорогая. Тебе не кажется? Насколько меньше надо было бы… адаптироваться.

Уже несколько недель Харриет чувствовала, как время угрожающе съеживается, ей казалось, что ее жизнь промчалась, как шквал лет, за которые она как-то успела создать семью, пережить мужа, поступить в сорок с лишним в университет и пятнадцать лет преподавать. Ей было шестьдесят четыре – непостижимо.

– Я переезжаю в Беркли, тетя Харриет, – сказала Софи. – Не на Марс.

Учеба начиналась в июле. Был первый день мая, и Харриет подсчитывала, сколько оставалось дней.

– Десерт отвратительный, – сказала Харриет.

– То-то же. – Софи откинулась на кресле до конца, как когда-то делал Лу. – Сегодня я уведомила об увольнении, как и полагается, за две недели, и Петров на грани.

– А он когда-нибудь бывает не на грани?

– Не-а.

– Ну, это хорошая и благородная работа, – сказала Харриет, употребив одно из выражений Корин, земля ей пухом. – Мама бы тобой гордилась.

Софи рассмеялась смехом своей матери, весело и громко.

– Я так благородно чищу клетки. Мама была бы на седьмом небе.

– Давай без шуток. Нет настроения.

Софи встала, сбросив кота на пол, включила побольше света.

– Магистр сферы социальных проблем, тетя Харриет. Я буду магистром. И стану надменной.

Харриет рассмеялась, забыв про настроение.

– Кота жалко, вот и все.

– Бедный котик, – пробормотала Софи, – бедный маленький котик.

Харриет раскинула руки, чтобы принять свою дорогую племянницу в объятия. Она вдохнула запах пота, которым отдавали ее волосы, – от Софи всегда так пахло после смены в ресторане.

Софи поцеловала тетю – шумно, с нарочитым причмоком, – цапнула так и не тронутый теткой десерт и вернулась в глубокое кресло, в котором, по ее словам, помнила дядю Лу, хотя ей не было и трех лет, когда тот умер. Энни и Эллен везде водили с собой маленькую кузину, свою живую куклу.

– На День благодарения приеду, – с полным ртом сказала Софи. – И на Рождество. Заставлю тебя купить живую елку, и будешь потом до февраля иголки с ковра собирать. А я буду петь «Колокольчик звенит» так, что у тебя зазвенит в ушах. Я тебе еще надоем.

Ох эта девица – вылитая мать. Те же озорные ямочки на щеках, те же сияющие темные глаза. Упорная, некрасивая, неотразимая. И те же волосы – забавный сумбур тугих непослушных кудряшек. Память была до того осязаемой, что Харриет буквально ощутила укол.

– И что в этом чае? – поинтересовалась Харриет. – Мульча?

– Китайская травка, – ответила Софи. – Хочу, чтобы ты жила вечно. Ах да, представляешь, Луис сказал, что поедет в Беркли со мной.

«Представляешь» было любимым словом Софи – ее жизнь, несмотря на шрамы трагедии, строилась на вечном ожидании будущего.

– Уже рыщет в Сети, ищет работу.

– Я рада, что ты будешь не одна, – искренне сказала Харриет.

Луис, помощник шеф-повара с талией почти там, где у других подмышки, обожавший песенки Адель, любил смеяться, даже над собой. Для Софи он был не так плох, и она, кажется, его любила. Более того, он ей по-настоящему нравился, а это даже лучше для отношений долгих и серьезных. Харриет любила Лу, но вот нравился он ей временами с трудом.

– У него там сотня тетушек, – продолжала Софи. – Готовить нам вообще не придется. – Она отправила остатки десерта в рот и с удовольствием прожевала. – Довольно обо мне. Что у тебя?

– Одну женщину отпустили раньше срока. Без предупреждения. Просто раз – и нет. – Харриет поставила чашку. – Девочка очень толковая. Я буду по ней ужасно скучать.

Софи широко открыла глаза:

– Перенос![7] Только не это! Беги!

– Не смейся.

– А ты не упрощай.

– Жестокая ты девчонка и несносная.

Снова этот смех, как веселый перезвон.

– Жизнь продолжается, тетя Харриет, пора бы тебе привыкнуть.

Но разве не хватит с нее привыкать? Муж – ушел; сестра – ушла; дочери – в сущности, тоже ушли. Моргнешь раз, и вот уже провожаешь в аэропорту Софи.

Харриет взяла блокнот и прочитала:

– Можно ли подытожить жизнь человека?

– Что?

– Мы заканчиваем «Антологию Спун-Ривер». Можно ли…

– Ни в коем случае, – объявила Софи. – Люди слишком сложны, и ни один человек не есть что-то одно. – Она выпрямилась: – Дай посмотреть.

Харриет передала ей книгу.

– Вообще, мы уже должны были перейти к следующей книге, но эту встретили с таким поразительным энтузиазмом, что я решила растянуть.

– Я читала ее в старшей школе, – сказала Софи. Она быстро пролистала книгу, как читатель, привыкший терзать страницы. – К счастью, главы короткие.

– Это не совсем главы. Скорее, стихи. Эпитафии на самом деле. – Харриет заглянула в блокнот: – Кому бы вы доверили написать вашу эпитафию?

– Хм. – Софи завозилась в кресле Лу, закинула ногу на ногу.

– Дурацкий вопрос? – спросила Харриет.

– Нет, но дай подумать, – ответила Софи. – Я бы, наверное, тебе доверила.

– Да описание твоей жизни на могильном камне не поместится.

– Тогда не надо пытаться описать ее всю. Выбери что-то одно. – Софи скользнула взглядом по Харриет. – «Здесь лежит София Джейн Мартин, которая ела крем-брюле со своей теткой».

Харриет рассмеялась:

– Бывают эпитафии и похуже.

– Ой, а вот эту я помню, – разгладив страницу, сказала Софи. – Миссис Меррит. Была моя очередь читать вслух, и я прочла с ирландским акцентом.

– Дороти читала ее пару недель назад. Все прослезились. Мы понятия не имели, что она такая актриса.

– Ну, – сказала Софи, – как бы нельзя не быть актрисой, когда решила восемьдесят штук присвоить.

Тишина.

– Софи?

Девушка чинно сдвинула ноги и театральным жестом одернула оборки на рукавах.

– Софи, ты что, гуглила ее?

– Ага. – Вытащив мобильник, племянница принялась выстукивать по экрану.

– И сейчас гуглишь?

– Не-а.

Харриет выпрямилась.

– Если они сами не говорят, я ничего не знаю об их преступлениях. Только если они сами рассказывают.

– Ну, они-то про тебя знают намного больше чем ничего. А гуглила я, потому что опасалась за тебя.

– Ну уж нет, ты делала из нездорового любопытства, и надеюсь, тебе стыдно.

– Не-а, не стыдно, – продолжая постукивать, пробормотала Софи. – Мы считаем, ты слишком доверчива.

– Мы?

– Энни и Эллен. Мы все сошлись на этом.

– А, понятно. Вы втроем в сговоре.

Ее дочери, влюбившиеся в двух англичан во время путешествия по Европе, жили теперь в Лондоне, по соседству друг с другом.

– Взрослые женщины, семьи завели, – проворчала Харриет. – Казалось бы, им есть чем заняться.

– Опасения – не сговор, тетя Харриет.

– Так что, они тебя шпионить послали? – спросила Харриет. – Отправили маленькую кузину следить за престарелой матерью?

Телефон Софи пискнул, и тут Харриет услышала, как в кухне зажужжал ее собственный мобильник.

– Ради бога, девчонки, вы что там, переписываетесь? – Харриет презирала электронную почту, ненавидела эсэмэски и всегда узнавала все сплетни последней.

– Мы же не говорим, что ты должна все бросить и уйти.

– Ах, какое облегчение. Большое-пребольшое вам спасибо за то, что разрешили.

– Просто не рассказывай лишнего заключенным, – сказала Софи, снова энергично барабаня по экрану.

– Лишнего? И потом, я не называю их заключенными. Пожалуйста, прекрати переписываться. Это выводит меня из себя.

– Например, сколько тебе лет.

– А что такого?

– Они возьмут и украдут твои личные данные.

Софи с раннего детства была асом по части аргументации. Гляди-ка, Корин, подумала Харриет. Помнишь нашу безжалостную маленькую обвинительницу?

– Какой вздор, – сказала она, – к тому же, сколько мне лет, они не знают.

Ее телефон опять что-то прожужжал из кухни, а мобильник Софи пискнул. Она взглянула на экран, потом показала Харриет длинный синий прямоугольник текста.

– Дезире сказала, что ты выглядишь старше шестидесяти четырех лет, а Рене велела Дезире не разевать свой большой и толстый рот.

– А я-то думала, что отправила Эллен забавную зарисовку, которая ей понравится, – сказала Харриет. – Теперь, конечно, сто раз подумаю, прежде чем разинуть свой большой и толстый рот. – Она прошествовала на кухню, где были разбросаны вещи Софи, пустые коробочки из-под десерта и выпавшие из пачки пакетики чая.

Не прошло и минуты, как туда же, цокая, вошла и Софи. Что там у нее на сапогах, неужели шпоры?

– Не сердись, тетя Харриет. – В своем отделанном рюшами топе она напоминала цветок кактуса.

Харриет скрестила руки на груди, стремясь придать себе авторитетный вид, хотя никакого авторитета в себе не ощущала.

– Что ты сделала, мисс, – грубо вторглась в личную жизнь Дороти.

– Это общедоступная информация.

– Тогда в мою личную жизнь.

Софи соизволила изобразить пристыженный вид, хотя и не слишком убедительно. Может, это удел взрослых на пороге старческого слабоумия? Когда дети делают из них детей? По мнению продавца в книжном, этот их новый разнорабочий «милый» – сильный, здоровый мужчина! Эта мысль вызвала в ней новую бурю негодования.

– И когда именно Дороти могла бы заняться всей этой кражей личных данных, София Джейн? Между Вечерним хавчиком и Отбоем?

– Люди выходят из тюрьмы, тетя Харриет. Одну только что освободили раньше срока, ты сама сказала.

Выведенная из себя Харриет повернулась спиной к Софи. Взявшись за край раковины, она смотрела в окно, на свой тихий, обрастающий листвой район. Лунный свет серебрил стволы деревьев.

– О ком еще ты наводила справки?

– Ни о ком, тетушка.

– Вот только давай без «тетушек».

– Но ты первая назвала меня «София Джейн».

– О ком еще, Софи?

– Только о двоих, клянусь. Все, что я знала, их имена.

– Ах, прости. За неудобства.

– Одна из них подожгла мужа.

– Хватит! – разозлилась Харриет.

Она глубоко вздохнула, из головы не выходила Дженни Большая – как она говорит о своей собаке Элмо, как ее глаза наполняются слезами. В напряженной тишине Софи ждала, а Харриет вдруг заметила в соседнем дворе лису, которая скользнула, воровато прижалась к земле и тут же скрылась.

Жужжание и писк телефонов.

– Энни думает, что кто-то из них сюда явится, – сказала Софи. – А Эллен боится, что ты, как всеобщая тетя-мама, ее примешь.

– Вот это уже полная ерунда.

– Ну меня же ты приняла. – Софи подошла сзади, обвила тетку за талию. – Мне было двенадцать, я была сирота, и ты, тетушка, взяла меня к себе. – Она прижалась щекой к спине Харриет.

– Я прекрасно знаю, чего ты добиваешься, София Джейн, но это не сработает.

Хотя, конечно, уже срабатывало. А как иначе. Она любила Софи, единственную дочь Корин, непримиримую и ласковую, любила, когда та прижималась к ней и становилось тепло.

– Само собой разумеется, что у меня в Книжном клубе есть убийцы, – тихо сказала она. – Ведь это тюрьма.

– Наверное, я все-таки перешла границу, – после паузы сказала Софи.

Харриет еще раз вздохнула, как бы стряхивая с себя остатки раздражения, Софи обняла ее еще крепче, напоминая ту двухлетку, ночь за ночью не желавшую спать, когда Корин приходилось буквально отрывать от себя вцепившегося в нее руками и ногами хнычущего ребенка.

– Когда мы собираемся обсуждать книги, Софи, – продолжала Харриет, – мы читатели. – Она неотрывно смотрела на освещенную луной траву. – Не аферисты. Не убийцы. Читатели.

Она почувствовала, как Софи кивнула:

– Читатели, убивающие людей.

Харриет невольно рассмеялась.

– Убийство вообще недооценивают. Когда я преподавала, мне много раз хотелось кого-нибудь убить. Вот и сейчас, если честно.

Софи крепче сжала руки.

– Уверена, ты была хорошим учителем.

– Если это извинение, я его принимаю.

Руки Софи соскользнули, она стояла очень близко и ждала, обдавая Харриет сладко-горьким жаром внимания.

– Вообще-то я не была хорошим учителем, – сказала Харриет. – Я была добросовестной, организованной и учила тому, что положено знать. Я не устраивала экскурсий и не ставила школьных спектаклей. Я не была любимой учительницей. – Она почувствовала огорчение Софи. – А в Книжном клубе я понимаю, что им нужен именно такой учитель. – От этой сказанной вслух чистой правды у нее перехватило дыхание. – Только в этом классе, если можно его так назвать, я чувствую, что время движется как надо, когда мы одни и обсуждаем книгу, существуя точно в соответствии с нашими желаниями. Конечно, у женщин свое понимание того, как движется время, но в те два часа… Ты что, опять переписываешься?

– Пишу кузинам, чтобы отстали. – Софи еще раз потыкала в экран. – Прости меня, тетя Харриет. Ну пожалуйста. – Она улыбнулась. – Ты у меня самая любимая.

– Тогда не обращайся со мной как со старой и дряхлой психопаткой.

– Очень трудно этого не делать, когда ты рассуждаешь как человек из эпохи королевы Виктории.

Теперь они обе рассмеялись, и Харриет прогнала Софи спать.

За окном в темноте светились крокусы, вот и еще одна весна. Как так получилось, что все это время, десятилетие за десятилетием, пролетело так легко, без малейшего сопротивления? Как получилось, что Софи, эта прилипчивая упрямая девочка, теперь взрослая женщина и тоже уезжает? Лиса появилась опять, метнулась быстрым пятном в лунном свете. Когда она скрылась, Харриет неожиданно ощутила прилив благодарности. Она и ее женщины провели зиму, читая книги, которые были непонятны в пятнадцать лет, книги с узнаваемыми сюжетами, книги с хорошо проторенной колеей обсуждения, книги, которые лучше всего воспринимать по прошествии времени. Она была рада, что помогает им вернуться в прошлое, ведь будущее – их, да и ее – расплывчато, неопределенно, и обсуждать его смысла нет.

Глава 6

В конверте лежало четыреста баксов наличными и банковский чек на гораздо более крупную сумму. На дом не хватило бы, а вот на машину – вполне. Много денег – по крайней мере, для меня. Мама была экономной.

Квартира нормальная. Обставленная и все такое. Муж Вики, наверное, одолев три пролета, одной рукой затащил сюда диван. Или это сделал один из его братьев. Эти Уингейты – их тьма и тьма – похожи друг на друга, невысокие крепыши. В автосалоне они все работают в сервисном центре, кроме Билли, который больше подходит для продаж. В старшей школе я тайно была в него влюблена, только вот если Вики чего-то хочет, у нее нет выключателя.