Всё, что помню бесплатное чтение

© О. Жукова, текст, 2022

© А. Николаенко, иллюстрации, 2022

© А. Кудрявцев, дизайн обложки, 2022

© 000 «Флобериум», 2022

© RUGRAM, 2022

Миссия «Флобериума» – открывать звезды и дарить их людям, чтобы жизнь стала ярче.

Эта книга – соединение жизни и вымысла, памяти и фантазии – своеобразная писательская кухня, куда приглашается читатель. Возможно, кому-то покажется интересным проследить, как из обыденного рождается образ, а из обрывочных воспоминаний – рассказ или целый роман.

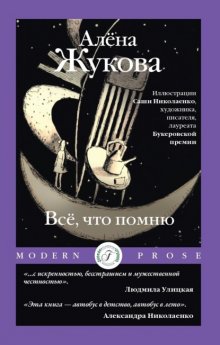

Обложку и иллюстрации сделала художник и писатель, лауреат «Русского Букера» Саша Николаенко.

Глава 1. Детство

Дырявая тень акации на заборе, цинковое ведро с водой, полное солнечных зайчиков. Они яркие до невозможности. Я, сощурившись, опускаю в ведро руки по локоть. Голубой сарафан намокает на животе и темнеет, становясь синим, как вода в корыте, где вздуваются пузырями замоченные простыни – они похожи на облака. Бабушка полощет в синьке белье. Я кручусь у нее под ногами. На моих щеках, руках и ногах струпья оспы, замазанные зеленкой. В детский сад нельзя. Мне почти четыре…

Это не первое воспоминание о себе – первое случится за месяц до этого. В нем будет стыд, поэтому сознание его отвергает и выталкивает: соседи выбегают из квартир, они кричат странное слово: «Гагар-р-рин!», а дворник, хохоча, подкидывает меня высоко, очень высоко – и я от страха описываюсь. До сих пор пугаюсь орущих людей и ненавижу аттракционы со взлетами и падениями.

Что помню из дошкольного детства? Оказывается, многое. Эти воспоминания обрывочны и напоминают нечеткие картинки в дрожащем луче диафильма. В них всегда заключено сопереживание чему-то. Я расту ранимой и отзывчивой.

Первые сильные эмоции – стыд и страх – не лучшая комбинация для путешествия по жизни. Но не все так плохо. Воспоминание о бабушкиной стирке – ключик, открывающий дверь сказочных фантазий, – то, чему буду предаваться по жизни с упоением: театр солнца и теней на деревянном заборе; дивные существа, притаившиеся за изгородью палисадника; вздувшиеся простыни облаков в синьке неба, мокрые по локоть руки, плещущиеся в цинковом корыте…

Часто слышу от бабушки: «Проснись! Ты меня слышишь?» А я не слышу – проваливаюсь, как Алиса, о которой еще не знаю, в кроличью нору вымысла, как только открываю книгу с картинками: прыгаю с тремя поросятами, убегаю от Тараканища, спасаю бегемота и хожу в Африку гулять. А гулять по-настоящему пока неинтересно – я меньше всех во дворе. В игры меня не берут. У девочек – классики и скакалки, у мальчиков – казаки-разбойники. Я сижу на корточках в песочнице в одиночестве и рою глубокую яму. Пробегает второклассник Павлик и плюет туда, а Танька-пятиклассница наскакивает на него, и они весело толкаются. Тогда я и слышу впервые обидное прозвище: Крыска. Они называют меня крысенком. Но почему? Я разве похожа? Мама зовет меня Олей, бабушка – Аленкой, дедушка – Лешкой, а дядя и двоюродный брат – Лепочкой. Почему Крыска? Слезы, бегство домой, зеркало, в котором отражается очень худая девочка с длиннющими носом и шеей, с тонкой косичкой, похожей на крысиный хвостик. Хватаю ножницы и отрезаю косичку. Лучше бы я родилась мальчиком! Вот эта мысль-отчаяние заставит подрисовывать себе усы на фотографиях, а фильм «Гусарская баллада» породит мечту про войну, которая превратит меня в мужчину. Впоследствии детский сад и школа жестко определят мою гендерную принадлежность обязательными бантами в полголовы, плиссированными юбочками и окриками: «Ты же девочка! Как можно так себя вести?» Это значит, мальчикам можно плеваться через трубочку, лазать по деревьям и драться, а тебе остается роль паиньки, которая должна никого не огорчать, быть послушной и чистенькой. Нечестно! Быть паинькой не получается, но зато учусь притворяться и хитрить, чтобы не быть наказанной. Одна история должна была стать звоночком для семьи…

Дело было так: меня нарядили в новенькое пальто, которое предназначалось для выхода на первомайскую демонстрацию. Приказали гулять осторожно – не заходить в песочницу, не садиться на мокрые скамейки, ждать на улице семью, которая должна была выйти с плакатом, шариками и цветами. Папы у меня не было, хоть я и «его копия», как говорила соседка тетя Белла, но про него запрещалось спрашивать и говорить. Несколько минут я простояла столбиком посреди двора, но потом появился дворовый кот Барсик. Это нежное имя ему совсем не шло. Барсик был бандитом и потерял в кошачьих боях глаз и половину уха. Кот обошел меня вокруг и потерся о коленки. Я присела на корточки, захотела его обнять, но он выскользнул из рук. Не сумев удержать равновесия, села попой в грязь. На подоле пальтишка вишневого цвета расплылись черные круги. То, что последует за этим, я знала – крики, наказание в виде стояния в углу и запрета выходить во двор. Особенно неприятно первое: когда кричат, я всегда кричу в ответ, и становится до того плохо, что начинает трястись подбородок.

Решение приняла простое – надо отмыть пальто до того, как заметят пятна. Дверь в квартиру никогда днем не закрывалась (удивительные были времена!), и я незаметно проскользнула в ванную. Тихонечко набрала в умывальник воды и начала отстирывать грязь. В результате она растеклась по рукавам и подкладке. В это время нарядное семейство, несущее над головой ветки бумажной цветущей вишни и красные флаги, выдвинулось во двор, но не обнаружило в нем ребенка. Никто не догадался, что я сижу в ванной и, обливаясь слезами, изо всех пятилетних сил пытаюсь отстирать въевшуюся намертво грязь. Стирка продолжалась до вечера, и до вечера меня искали по всем ближайшим дворам, подъездам, квартирам. К поискам привлекли участкового и всех дворовых ребят. На демонстрацию никто не пошел. Рыдающие мама и бабушка вернулись домой, а мужчины продолжали поиск. Мама зашла в ванную, чтобы сполоснуть заплаканное лицо, и обнаружила меня. Ее крик меня поразил. Тогда я могла его сравнить с тем, как кричала она однажды, обварившись кипятком. Вместо того чтобы задуматься, почему я так поступила, мне хорошенько всыпали. Но на них я не обиделась: во всем виноват был Барсик.

Родилась я в семье, городе и доме, которые навсегда связали меня с кино. Наш двухэтажный дом был построен в 1929 году для работников Одесской кинофабрики. Интересно, что обкомовские шишки в семидесятых годах достроили третий этаж с несколькими элитными квартирами. А кто же откажется от такого места? Сама кинофабрика со знаменитыми каменными львами у ворот находилась в ста метрах – достаточно перебежать дорогу, а если чуть пройти по бульвару, то можно свернуть в Кирпичный переулок и спуститься к морю.

К нашему дому примыкал двухэтажный особняк с колоннами – гостиница под странным названием «Куряж», которая тоже предназначалась для деятелей кино. Позже в этом большом дворе появилось два новых дома для работников кино и театра. О том, что это необычный двор, можно было догадаться по детям, его населявшим. Сопливый и приставучий Валерка, сын Пети и Миры Тодоровских. Он вечно бегал за нами и кидался камнями. Один раз камень угодил мне прямо в бровь. Сантиметр ниже – осталась бы без глаза. Через много, много лет я ему это припомню… Еще с нами бегал белобрысый Андрюшка Ташков, сын актрисы и режиссера. Его мама Катя любила заходить к моей бабушке на чаек с вареньицем, а я сбегала от них, бубня под нос: «Приходите завтра, завтра, а не сегодня!» Катя к нам захаживала и завтра, и послезавтра… Двери нашей квартиры на первом этаже не запирались. Когда в «Куряже» не хватало места, актеры останавливались у нас. Бабушка их кормила, поила, но следила за их нравственностью. История о том, как она ночью застукала Ваську Шукшина (ох, и вонючие у него сапоги были!) у комнаты юной актрисы Тамарочки Семиной и как не допустила безобразия, была ее «коронкой». «Я его сраной метлой погнала, паршивца такого!» – хвасталась бабушка многие годы, пока я, повзрослев и уже понимая, кто такой Шукшин, не пристыдила ее – мол, ты бы сначала прочла его рассказы, а то на классика «сраной метлой» нехорошо… Бабушка никак не могла бы оценить достоинства шукшинской прозы, потому как была неграмотной. Два класса церковно-приходской школы с трудом осилила. Подписывалась крестиком, зато могла часами рассказывать сказки и петь украинские песни.

Квартира у нас большая, трехкомнатная. Редкость по тем временам. Единственная в доме не коммуналка. Дед Василий – начальник по партийной линии. Он этот дом восстанавливал после войны, когда вернулся с фронта, а семья – из эвакуации. Мама, она все время на работе. От бабушки слышу слова, значения которых не понимаю: «перезапись», «командировка», «фильм».

Дед Василий – источник новых, неприятных эмоций. Их и так уже накопилось немало: стыд, страх, отчаяние и теперь гнев.

Дедушка – вечно пьяный и скандальный (я его боюсь), чуть что, хватается за наган, который ему подарил Буденный, и бегает по дому в одних портках, которые называет революционными шароварами.

Помню, как однажды 7 ноября, в «красный день календаря», испытала первый приступ неконтролируемого гнева. Этот день я не любила из-за дедушкиных гостей. Ради них накрывался особенный стол в нашей квартире на Пролетарском бульваре. Все вокруг было пролетарским, кроме стола, сооружавшегося бабушкой. Даже в Новый год не было такого пиршества. Все потому, что дед Василий приглашал своих революционных соратников отметить священную для них дату, вспомнить молодость и товарища Буденного – их боевого командира. Дед чистил саблю, закупал ящик водки и матюгами строил всех домашних. Пришли в тот день горластые деды. Особенно хорошо помню одного – лысый, здоровый как бык, с седыми усами. Он больше всех ел, пил и орал революционные песни. Кульминацией стало исполнение «Интернационала». Гости встали по стойке «смирно», задрали головы кверху и грянули: «Весь мир насилья мы разрушим…» В этот момент обвалился потолок прямо на стол, на бабушкину стряпню, а лысому досталось больше всего: громадный кусок штукатурки упал на его голову. Глаза скатились к переносице, и он рухнул лицом в холодец. Приехала «скорая», увезла его в больницу, а я почувствовала облегчение и веселость. Пока не рухнул потолок, ощущала подкатывающую к горлу злобу. Дырка на потолке напоминала очертаниями карту СССР, а я, будущая первоклассница, думала, что во всем виноваты эти деды и революционные песни. Наверное, с тех самых пор все, что было связано со словом «революция», вызывало у меня отвращение, а образ революционера накрепко связался с образом пьяного деда Василия, размахивающего наганом и орущего на жену: «Ты поперек меня кто? Захочу, Оксанку приведу сюда жить, а ты подвинешься…» Бабушка плакала при упоминании этого имени. Оксана была молодой любовницей деда. И это было пострашнее престарелой и прокуренной соратницы Марты, которую он приводил до того. Объявил, что Марта будет жить с нами на правах старой боевой подруги. Бабушка легла на пороге и сказала: «Через мой труп…» До трупа не дошло, зато бабушка срочно позвала пожить в квартире родню. Марте не осталось места, а дед быстро переключился на молодую секретаршу горкома, куда пошел на повышение.

Бабушка Евдокия, вечно хлопочущая на кухне, растила меня как умела – главное, чтобы внучка была сыта. На ее беду, я была малоежкой. Дед называл меня «шкиля», а бабушка страдала: «Что во дворе скажут, что люди подумают – кожа да кости…» Сама она была не из худых – тяжелые ноги, большие руки, крепкие бедра. Она была девятой в семье. После ее рождения мать умерла. Девочек воспитывал отец, рабочий мясокомбината. Не голодали… В революцию 1905 года старшие братья решили уехать в Канаду и захватить с собой сестер, маленькую Дуню тоже, но отец не дал. Про то, что у бабушки родня в Канаде, запрещено было говорить. Связь с братьями бабушка потеряла.

Сколько ее помню, она всегда была окружена приживалками, которые, зайдя на минуточку по-соседски, торчали на кухне целый день, пробуя бабушкину стряпню. Одна соседка особенно мне неприятна, зовут ее мадам Дубирштейн. От нее всегда плохо пахнет. Бабушка угощает ее куриным бульоном. Ничего другого эта старуха уже не может есть: во рту у нее не осталось ни одного зуба. Пройдет очень много лет, и я напишу свой первый рассказ, назвав его «Мадам Дубирштейн», а тогда, как только она появляется, я сбегаю во двор.

Мадам Дубирштейн

Никто из нынешних жильцов дома номер 5 по улице Тенистой не знал имени одинокой старухи, занимавшей семнадцатиметровую комнату в коммунальной квартире Каблуковых. К тому времени это была уже последняя не расселенная квартира в приличном, хоть и старом доме, стоящем в окружении ведомственных построек. Район считался престижным. Из окон верхних этажей можно было увидеть море, которое отделяли от неба стоящие на рейде корабли.

Мало кто из соседей помнил ее заковыристую еврейскую фамилию – Дубирштейн. Кто-то утверждал, что старуха поселилась здесь еще до войны, а ее муж был тем самым архитектором, который спроектировал этот дом. Еще ходили слухи, что она была когда-то богатой наследницей и жила в городе Аккермане в особняке со львами. Может быть, поэтому ее, вечно грязную и дурно пахнущую, называли во дворе Мадам.

На самом деле, не случись известных социальных потрясений в истории России, маленькая Эстер, так ее назвал отец, большой знаток библейских текстов и банковского дела, действительно стала бы обладательницей приличного состояния, поскольку была единственным ребенком в семье. Отец тяжело переживал вдовство, долго не мог забыть молодую жену, умершую вследствие послеродовой горячки, и очень настороженно относился к претенденткам на роль мачехи Эстер. В результате он так и не успел жениться до того, как красный комиссар, приставив маузер к его голове, вышиб вместе с мозгами всю мнительность и осторожность еврейского коммерсанта. Девушка осталась сиротой. Особняк со львами был отдан через пару десятков лет пионерам, а Эстер лишилась возможности прожить легко и удобно свою долгую жизнь.

Теперь под конец этой не удавшейся с самого начала жизни Мадам Дубирштейн хотела как можно скорее порадовать соседей, не очень счастливую семью Каблуковых, своей долгожданной смертью. Но все как-то не получалось. Смерть добровольно не приходила, а инициативу по ее приближению старуха полностью доверила Богу и соседям.

Жильцы сочувствовали Каблуковым и с пониманием относились к их неприкрытому желанию любым способом избавиться от старухи.

В самом деле, семья из четырех человек ютится на двадцати квадратных метрах, а рядом пропадает большая светлая комната с балконом. Людка с больным мужем и двумя детьми измучилась в тесноте и неудобстве соседства с полоумной старухой. Правда, на кухню Мадам давно не выходила, грела чайник у себя в комнате на электрической плите, а что ела и ела ли вообще – это Людку не волновало. Волновало другое: что старуха когда-нибудь их спалит, а если не спалит, то доведет до психушки. В туалет после Мадам зайти было невозможно, воду она не спускала, то есть она пробовала, но тугая цепочка слива ей не поддавалась, а потянуть ее, как следует, сил у нее уже не было.

Ясно было, что терпению старших Каблуковых мог наступить конец, и если бы не нашелся бескровный способ разделаться со старухой, то Людка готова была пойти на что угодно.

Часто семейство отходило ко сну со сладкой мечтой о том, что утром старуха не выйдет из своей комнаты, а уже к вечеру, отвезя ее в морг, можно будет прибраться и захватить комнату. То, что их оттуда не попрут, было ясно как день. Во-первых, их много, во-вторых, Славик – инвалид, а у Мадам никакой родни вот уже тридцать лет не наблюдалось. Но каждое утро со щенячьим писком отворялась дверь, и шаркающие шажки затихали в закутке туалета. Людка лежала в постели с открытыми глазами, прислушиваясь только для того, чтобы еще раз удостовериться: «Опять воду не спустила, курва старая» – и в сотый раз пообещать себе упечь ее в богадельню, а если нет, то пусть ее Бог простит…

Утром Люда кормила мужа, подтирая вытекающую кашу из его окривевшего рта.

– Что-то наша Мадам совсем плоха стала, – прошамкал Славик, – еле ходит…

После правостороннего инсульта он разговаривал и передвигался с трудом. Работа грузчика в порту – золотое дно – кончилась сразу и бесповоротно.

Людка, бедрастая, нечесаная баба, огрызнулась, глянув неприязненно на мужа:

– Она еще всех нас переживет. Скорее я тут дуба дам с вами со всеми.

Сквозняком шарахнуло дверь, и Людка выскочила из кухни.

– Ты посмотри, что делается-то! – истошно заорала она. – Дверь нараспашку, приходи, бери. Шалава старая, куда тебя черти носят! Чтоб ты сдохла, – крикнула она в гулкое пространство подъезда, и эхо заметалось среди лестничных пролетов.

Солнце путалось в рваных сетях сухих акаций, билось об окна и падало растекшейся бронзой на землю. Старуха стояла в тени парадного, боясь переступить границу прохлады и оказаться в тягучей жаре летнего дня. Одета она была независимо от сезона в драный габардиновый плащ и шляпу, напоминавшую летнюю панаму, неопределенного грязно-серого цвета. Она переминалась с ноги на ногу и оглядывала слезящимися от солнца, полуслепыми глазами мир, в который предстояло выйти и прожить еще один день никому не нужной жизни.

Прошмыгнул мальчик-велосипедист, сплюнув ей под ноги. Она покачала головой и, обогнув плевок, вышла на солнце.

Людка захлопнула входную дверь и вернулась на кухню. Там она застала всю семью в сборе. Тринадцатилетний Валерка пальцами вылавливал черешню из компота, а семилетняя Ириша хмуро сидела, уставившись в тарелку с едой.

– Все, больше не могу, – заявила Людка с порога и плюхнулась на табурет. – Надо что-то делать. Соберем подписи, я позвоню куда надо… взятку дам, пусть забирают ее куда-нибудь. Ну кто я ей такая, чтобы лужи ее вонючие подтирать. Своего дерьма достаточно…

– Ну что ты опять с утра завелась, – вздохнул Славик, – ну сходи опять в архив, может, найдется родня какая…

– Ну что ты мелешь?! – набросилась она на мужа. – Зачем нам ее родня? Старуху не заберут, а вот комнату оттяпают – точно. Тут все по-умному сделать надо.

– А давайте я ее пугну ночью, вроде как привидение, она со страху и помрет, – встрял Валерка.

– Сиди, жуй да помалкивай, – прикрикнула на него Людка.

Валерка выловил из компота последнюю черешню и ловким щелчком отправил косточку в Иришкин лоб. Лицо ее ожило и скривилось в плаксивой гримасе. Цыкнув на сына, Людка набросилась на дочь:

– Сколько можно сидеть, жри давай! Кожа да кости.

– Не хочу кашу, – заныла Ириша и попыталась выскользнуть из-за стола.

Людка дернула ее за руку и усадила на стул:

– Будешь сидеть, пока все не съешь.

Ириша брызнула слезами в тарелку. На гладкой поверхности каши они оставили кратеры и воронки. Девочка с интересом стала разглядывать причудливый ландшафт. Людка с раздражением отвернулась от дочери и увидела, что сын уже стоит на пороге, готовясь вылететь из квартиры.

– Чтоб, как стемнеет, был дома, – бросила мать, но, похоже, Валерка это выражение усвоил уже давно и не считал должным на него реагировать.

Мадам Дубирштейн, держась за стену дома, медленно продвигалась к цели своих ежедневных прогулок. Ей нужно было пройти метров тридцать до следующего подъезда. На это уходило не менее получаса. Сегодня особенно тяжело давался этот путь. Горячее солнце жарило немилосердно, и от его яркости старуха слепла. Помогала шершавость стены, которая должна была неизбежно привести к Дусиной двери. Если Дуся не пошла в магазин, то нальет супу, а если ушла, то можно подождать, ей не к спеху.

Дуси дома не оказалось, и старуха пристроилась в уголке подъезда, облокотившись о прохладную и пыльную батарею центрального отопления. Беспризорная кошка, потревоженная бесцеремонным вторжением на ее территорию, спрыгнула с батареи на пол, недовольно покосившись на Мадам.

– Ну, извини, – прошептала старуха, – я только Дусю дождусь.

Ждать пришлось недолго. Запыхавшаяся и потная Евдокия, груженная до зубов кошелками со снедью, вернулась домой. Она, как всегда, пригласила Мадам Дубирштейн войти и вскоре поставила перед гостьей тарелку куриного бульона с клецками. Старуха, похлебав ароматной наваристой жидкости, от клецок отказалась, извинившись перед хозяйкой. Она почувствовала, что прожевать их не хватит сил, как не хватит сил сейчас встать и уйти. Евдокия не гонит, но ведь и так понятно, что дел у той по горло. Надо наготовить на семью из пяти человек, постирать, убрать, да мало ли что. Еще она знает, что, когда уйдет, Евдокия тут же откроет окно. В последнее время все чаще не удается дойти до туалета вовремя, а каково ее соседям терпеть такое? Старуха сокрушенно покачала головой. Она отвлеклась от своих мыслей и посмотрела на суетящуюся у плиты Евдокию. Ее спина, обтянутая розовой линялой майкой, напоминала перевязанный во многих местах батон колбасы. Пухлые руки с крылышками отвисшего жира летали над кастрюлями, казалось, растворяясь в пару и жару кулинарного действа.

Мадам Дубирштейн хотелось сказать что-то хорошее этой мягкой, доброй женщине, которая зачем-то жалеет ее, кормит и даже разговаривает. Она собрала все силы и, тяжело встав со стула, произнесла витиеватую благодарность. Евдокия развернулась и в недоумении уставилась на старуху:

– Что это вы со мной не по-нашему говорите? Это что за язык чудной? Я и не знала, что вы иностранным владеете, надо же, и помнит еще, – удивилась Евдокия.

Мадам сконфуженно улыбнулась:

– Простите, вдруг на идиш сказала, сама не понимаю почему. Но я хочу вам сказать, если вы так готовите курицу, то вы должны понимать на идиш.

– Ну вы и скажете, и чем это курица такая замечательная? – довольно отреагировала Дуся. – Вот фаршированную рыбу я действительно умею делать по-вашему. У меня с ней вообще одна крупная неприятность случилась. Да вы садитесь, куда спешить, чаю будете?

Старуха с облегчением опустилась на стул и приготовилась слушать.

Евдокия начала издалека, долго жалуясь на свою непутевую дочку, очень неудачно вышедшую замуж за алкоголика. Оказалось, что до этого к ней сватался сын большого начальника, и вот тогда как раз и случилось то, что Евдокия по сей день считала причиной расстроившейся помолвки. А дело было так. Отец жениха стал большим начальником после того, как его предшественник проморгал зятя-еврея. Тот полетел с поста вслед за дочерью, которая, плюнув на все, улетела с мужем в Израиль. Забравшись на вершину начальственной пирамиды их ведомства, будущий свекор очень зорко охранял национальную чистоту семьи. Придя в гости на смотрины невесты, был вроде бы всем доволен, как вдруг на столе появились фаршированная щука и полагающийся к ней хрен. Евдокия гордо заявила, что это ее фирменное блюдо, а секрет приготовления именно такой рыбы передается женщинами их семьи из поколения в поколение. Это как бы их фамильный рецепт. А дело просто в количестве жареного и сырого лука.

– И представьте себе, этот идиот папа спрашивает: «Еще раз повторите, как ваша фамилия?» Я ему и отвечаю: «Квитницкая, что означает в переводе с украинского „цветочная”». И знаете, что он мне сказал? «Мне не нравится окончание вашей фамилии». Как я пожалела, что мой Костик, царство ему небесное, не дожил до этого дня. О, как бы он намылил морду этому жлобу. Оксанка после этого надулась и сына его тоже видеть не захотела. Ну что вы на это скажете, Мадам Дубирштейн?

– Я скажу, что он поц, а вы ничего не потеряли.

Дуся усмехнулась и присела напротив старухи.

– Ну вы сегодня меня удивляете. Я раньше от вас таких слов никогда не слыхала. Вы про людей только хорошее всегда говорите, даже о соседях ваших, уж на что поганые, а вы вроде как жалеете их.

Мадам Дубирштейн обмякла и качнулась. Дусе показалось, что та упадет со стула, но старуха вдруг затряслась от смеха и очень ясно и громко выговорила:

– Хамы. Несчастные люди. Дусенька, мне их действительно жаль. Они так мало видели и знают и, самое печальное, так мало хотят…

– Мало! – возмутилась Дуся, отчего сразу покраснела и покрылась испариной. – Да они спят и видят, как вас на тот свет спровадить и комнату занять!

– Их можно за это простить. Я – не самое приятное соседство. Знаете, я никак не могу справиться с организмом. Он не перестает работать. Как ни приказываю, не слушается. Вот зачем-то супу поела, а ведь потом опять не добегу.

– Давайте, я вас до уборной доведу, – предложила Дуся, – на всякий случай.

– Нет, что вы. Мало того, что я у вас ем…

Старушка с трудом встала и, шатаясь, направилась к двери. Под столом что-то чернело. Дуся подозрительно всмотрелась в очертания предмета. Не то куча, не то мешочек какой-то. Она нагнулась и подняла затертый ридикюль, на котором, несмотря на проплешины осыпавшегося бисера, читались инициалы «Э. Д.».

Она окликнула гостью и протянула ей находку. Старуха удивилась:

– Как же он выпал? Я ни разу в жизни его не теряла. Вышила после свадьбы. Он всегда со мной. Там все, что у меня есть. Хотите, покажу? А то вдруг потеряю совсем.

Дуся не горела желанием рассматривать старухины реликвии. Время подпирало, но для приличия согласилась.

– Буква «Э» – это меня так называли в детстве, Эстер. Знаете, кто такая Эстер? Нет? Ну и не надо. Хитрая она была, смелая, а я – дура трусливая, в Эру переименовалась. Так дурацкой Эрой и помру.

Старуха высыпала на стол содержимое мешочка. Звякнул тяжелый черный ключ, к которому тряпочкой был привязан плоский английский ключик. Выкатилось грязное колечко непонятного металла. Трясущейся рукой она извлекла несколько порыжевших от времени фотографий и тощую стопочку денег, перетянутых аптечной резинкой.

– Я давно хотела вас попросить, но как-то не решалась. Не хотелось доставлять лишние хлопоты, но вот пенсию платят, мне она ни к чему. Кое-что собралось. Дуся, не откажите. Возьмите эти деньги. Не думайте, это не на похороны. Это для жизни. Купите внукам что-нибудь хорошее. А как меня похоронят, мне все равно. Муж и сын в печах лагерных сгорели. Живьем горели, а после смерти оно даже приятнее, чем гнить где-то.

– Да бог с вами, – возмутилась Дуся, – зачем мне ваши деньги?! А похоронить вас – не большие траты, лучше живите сто лет.

– Так я уже вроде около этого. Тяжело.

Дуся торопливо стала запихивать назад в ридикюль сомнительные ценности. Надо было выпроваживать старуху.

Путь назад к своему подъезду Мадам Дубирштейн проделала гораздо быстрее.

Даже смогла подняться на второй этаж, ни разу не остановившись более чем на несколько минут. Вошла в квартиру. Дверь в соседскую комнату была приоткрыта. Оттуда вытекал красноватый лучик света. Он сполз с багрового штапеля сборчатых штор и метнулся в коридор из духоты каблуковской комнаты. Было слышно, как храпит и кашляет Славик, как капает из крана вода на кухне, как тикают часы. Людки и детей не было дома. Мадам Дубирштейн с опаской прошла на кухню. У крана она остановилась и протянула под капельки сухую ладошку. Они приятно щекотали руку, просачиваясь между плохо сомкнутых пальцев. Собрав с чайную ложку холодной воды, она плеснула в лицо и блаженно рассмеялась. Сдавленный, скрипучий звук собственного смеха удивил ее. В ушах звенел переливчатый, легкий смех молодой Эстер, той, которая, подставив лицо весеннему ливню, кружилась в диком и пьяном танце. Это был май 45-го. Она еще не знала о судьбах мужа и сына. Она была пьяна в первый и единственный раз в жизни. Ее смех, будто рвущаяся в небо птица, бился в горле и, срываясь с губ, улетал, чтобы больше уже не вернуться никогда.

Старуха попробовала открутить кран, но сил не хватило. В глубине раковины расползлась паутина мелких трещинок вокруг давно отколовшейся эмали. Она провела рукой по выщербленному дну и улыбнулась. Тогда, много лет назад, чугунная гусятница выскользнула из мокрых рук и разбила молочную белизну новой мойки.

Шура, тогдашняя соседка по коммуне, распереживалась из-за своей нерасторопности. У нее подскочило давление, и пришлось вызывать врача. Они с Шурой жили душа в душу. Одинокие немолодые женщины. У Шуры, правда, никто не погиб, просто замуж так и не вышла. Многие считали, что они сестры. Так оно и было, наверное. Когда Шурочка умирала от рака груди, то врач не удивлялся стойкости Эстер, которая сутками не спала, не отходя от постели больной. Сестра, вот и должна. Он только ругал, что проглядела начинающийся разрушительный процесс в организме близкого человека. Рак не был вовремя прооперирован, пошел в легкие, вот и результат. Шура мучилась страшно, даже морфий не помогал. В бреду все время звала Эстер, просила лечь рядом, обнять. До болезни она очень любила поиграть, как маленькая девочка, в доктора или парикмахера. Усаживала Эстер перед зеркалом и начинала причесывать ее тогда еще густые и черные волосы. Потом она строго спрашивала соседку, когда та в последний раз сдавала кровь и мочу на анализ и собирается ли наконец провериться у гинеколога. Эстер подыгрывала и жаловалась на тошноту по утрам, на головокружения. Шура вскрикивала и ворчливо заявляла: «Вы, женщина, что себе думаете? Вы же беременны! И не стыдно вам! И где вы только это находите?» После этого они веселились, зная точно, что давно не ищут и не ждут тех, от кого случаются подобные неприятности. А ведь тогда им было около пятидесяти, но, если честно, та и другая подзабыли, что вообще существует такой аспект женской жизни, как близость с мужчиной. У каждой из них были на то свои причины, но никто по этому поводу не страдал. Иногда игра в доктора заканчивалась неприятностями вроде Шуриных обид, когда Эстер отказывалась показать специалисту грудь или низ живота. Эстер ссылалась на застенчивость и необразованность пациента, а Шуркины странности объясняла искалеченной судьбой и лагерной жизнью с тридцать седьмого по пятьдесят пятый. Хорошо, что не загнулась. А странности, у кого их нет? Умирая, Шура прижалась к Эстер всем телом, уткнувшись носом куда-то под грудь. Когда Эстер поняла, что это наконец случилось, она осторожно, как спящего младенца, отняла подругу от груди и увидела такое, что абсолютно и навсегда примирило ее со смертью. На Шурином лице застыло блаженство. Это было похоже на то, что произошло с Мишиным лицом после их первой брачной ночи. Поразительное совпадение она истолковала по-своему. Лучше всего подходило слово «облегчение», но она ошибалась. Это была Любовь.

Каблуковы были какой-то там Шуриной родней. После ее смерти они бросили хозяйство в райцентре и переселились в комнату в коммунальной квартире, но зато в городе, а главное, с хорошей перспективой на будущее, о чем свидетельствовал преклонный возраст соседки и ее абсолютное сиротство. Поначалу все складывалось не так плохо. Эстер особенно радовало появление детей в доме. Но постепенно крутые бедра и локти новой соседки потеснили старушку. Ванная не освобождалась от замоченного белья, в коридоре и кухне растянулись веревки, отвисающие под тяжестью влажных, плохо выстиранных, сперва детских, а потом Славкиных пеленок, распространяющих острый аммиачный дух. Эстер не роптала и даже старалась как-то помочь Людмиле с детьми. Но та запретила им заходить к старухе в комнату.

– Вы меня, конечно, извиняйте, – сказала она соседке, – я брезгливая очень. Вот, к примеру, если волос где увижу или ноготь валяется, так меня аж всю прямо выворачивает. Откуда я знаю, что вы детей за лицо трогать не будете?

Старуха не обиделась, но очень огорчилась. Ей захотелось пореже бывать дома. Пока носили ноги, удавалось исчезать с утра и возвращаться ночью. Время шло, силы убывали, а соседи мучились. Мучилась и Мадам Дубирштейн.

Но теперь ей показалось, что она знает, как поступить. Бросив под кухонный стол свой ридикюль и немного подправив ногой, так, чтобы было виднее, она ушла в свою комнату. Прикрыла дверь, улеглась в кровать и представила, как все произойдет. Людка найдет кошелек, в нем ключ и деньги. Жаль, что Дуся отказалась. Вряд ли эти деньги Люда потратит на похороны. Но главное – не деньги, а ключ. Ведь чего Людка опасалась больше всего, так это вызвать подозрение, если причина смерти не будет выглядеть абсолютно натурально. А теперь все произойдет так просто. Людка повернет ключ в замочной скважине, и все. Откроют уже потом и скажут, что соседка всегда на ночь запиралась, а чего не выходила пару дней, так это не их дело, а может, и выходила, так они не заметили. «А иначе, если меня не запереть, – подумала она, уже почти засыпая, – то опять утром встану и пойду, попью, поем, обделаюсь, и опять все сначала».

Людка нашла старушкину приманку тем же вечером и все сделала правильно, как и ожидалось. Она заперла дверь, убедившись, что старуха спит. Поразмыслив немного, приняла решение никому в семье не говорить о случившемся и просто уехать всей семьей на день два к родне. Всего-то час электричкой. Люда была не вполне уверена в том, что в момент, когда старуха начнет дергать дверь, не дернется сама. Ведь она не зверь какой-то, но не может она больше так, не может…

Каблуковы вернулись через четыре дня. Как Люда ни торопила их с возвращением, ничего не получалось.

Славик не вставал из-за стола и пропускал стопку за стопкой с хозяином дачи, как будто не было инсульта. Дети не выходили из теплой лиманской воды, а сестра просила помочь с закрутками – вишня горела на солнце, надо было срочно распихивать ее по банкам.

Пока тряслись в электричке, на душе у Людмилы кошки скребли, а когда подходили к дому, она ожидала всего, чего угодно. Теперь объяснить, как старушка могла запереть себя снаружи, будет невозможно. Скорее всего, уже и Дуська спохватилась, старуха к ней чуть ли не каждый день шастала, небось уже приходила и заподозрила что-то неладное.

На подходе к дому она высматривала «скорую» или милицию, но все было спокойно. На негнущихся ногах она вошла в квартиру. Дети скривили носы от отвратительного запаха, а Славик тут же обнаружил его источник – перед отъездом он забыл вынести кулек с рыбьей требухой, вот он и завонялся в жаре такой.

Люда подошла к старухиной двери, прислушалась. За дверью была гробовая тишина. Она толкнула дверь, и дверь поддалась. У Люды зашевелились волосы на голове.

Старуха лежала на кровати, вытянувшись в струночку. Она казалась стройной, длинной и молодой. Люда повернула выключатель, и тусклый свет по-другому осветил происходящее. На кровати лежала мертвая старая женщина. Ее голова была высоко закинута, подбородок надменно выступал, а горбатый нос, казалось, хотел клюнуть свисающую с потолка, обсиженную мухами, грязную лампочку.

Люда с опаской подошла ближе и взглянула в лицо усопшей.

– Господи, – перекрестилась Людка, – с чего же она так лыбится, будто хорошо ей, сил нету? Ну, дай ей Бог счастья на том свете.

Она вышла из комнаты и торжественно объявила домашним о смерти соседки. Дети радостно завопили, Славик так разволновался, что схватился за сердце. Люда строго пресекла ликование и объявила, что надо все организовать по-человечески. Денег на похороны не жалеть, пригласить весь двор, а главное, сделать все быстро, поскольку по еврейским обычаям три дня не ждут.

Доктор засвидетельствовал смерть без лишних вопросов, и никакой экспертизы, чего всегда боялась Люда, не потребовалось. Единственное, что он сказал, похоже, смерть наступила совсем недавно, буквально пару часов назад. Постель под спиной покойницы была еще теплой. Скорее всего, во сне остановилось сердце.

Похороны получились очень приличными. Мадам Дубирштейн лежала в гробу вся в белом. Соседи шутили, что такой чистенькой ее не видели давно. Было много цветов и венков. Многие дивились Людкиной щедрости, только Дуся ничего не сказала, просто тихо всплакнула, одна среди всех.

Людка объяснила ту странность, что случилась с дверью, обычной житейской ситуацией, когда из-за невнимательности и волнения просто не провернула ключ до конца. Бог отвел, как бы теперь и не виновата вовсе. Теперь настало время вынести весь старухин хлам, сделать небольшой ремонт и можно вздохнуть спокойно.

На субботник по очистке жилплощади была организована вся семья. Дети сваливали в мешки старухины вещи, которых оказалось немало. Люда подивилась тому, с каким безразличием старуха относилась к довольно дорогим вещам. Вот, например, лисья горжетка, шуба панификсовая, все сгнило, рассыпалось. Мехам воздух нужен был, уход, а эта дура старая их в целлофан упаковала.

Иришка нашла альбом с фотографиями. Снимков было немного, но на одном из них стояла, облокотившись о колонну, смуглая черноволосая женщина с удивительными глазами вроде больших маслин, которые приносил папа с работы, когда он разгружал греческие суда. Фотография была не такая, как сейчас делают, а жесткая и толстая, вроде картона. Внизу и на обороте красивыми буквами значилось «А. Вознесенский и К. Князев. Фотография и Литография в Симферополе. Высочайшие награды Государя Императора, Его Высочества Эмира Бухарского и Королевы Сербской». Иришка продемонстрировала матери свою находку. Та всмотрелась и узнала:

– Ты глянь, так это ж Мадам, точно. А ничего себе была. Навроде актрисы какой. А расфуфырена-то как, шляпа, перчатки. Какой же это год-то? Гляди, прямо перед революцией. Надо же, точно барыня.

– А я буду такой? – спросила Иришка и уточнила: – Когда вырасту?

Валерка залез под кровать и выудил оттуда тапок, старый календарь и связку ключей. Людка прикрикнула на него, чтобы перестал пыль пузом собирать. Нечего там лазить, все выкинем, и баста. Ее хозяйский глаз остановился на связке ключей. Среди нескольких ржавых и, видимо, давно бесполезных был один, который она не могла не узнать. Точно такой она спрятала у себя в комнате за плинтусом. Ей опять стало не по себе. Так что же это получается, старуха сама дверь и открыла, а может, все же дверь не была заперта?

Для верности Людка попробовала открыть и закрыть дверь найденным ключом, и ей это удалось. Но еще она заметила, что на связке нет маленького английского ключа от входной двери в квартиру, а на той был. И это ее успокоило. Значит, старуха, хоть и не могла из дому выйти, с голоду бы не померла – вона сколько еды в Людкиных ящичках: и тебе макароны, и картошка, и масла топленого банка, а в кладовочке – чай, сахар. Так что никто вас, дорогая, голодом не морил. Оно, конечно, сильно вы щепетильная были, могли чужого не взять, но, если бы припекло, как миленькая наелись, напились…

Мадам Дубирштейн уже не могла на это ответить, да и вряд ли бы стала. За долгую жизнь она ни разу не нарушила две заповеди – не лезть в чужую душу и чужой шкафчик. В общем, можно было с ней жить, но Люда считала по-другому. Вскоре тяжелое соседство забылось. Комната была отмыта и перекрашена, и жизнь потекла своим чередом.

Глава 2. Двор

Одесский двор. Вообще – двор… Мне кажется, что для сегодняшних детей это понятие утратило прежнее значение. Для нас двор был продолжением дома. Мы в нем росли. Выбегали утром, дожевывая на бегу бутерброд, не обращая внимания на мамины крики: «Куда? Сядь и нормально поешь…» – но не хотелось ни на секунду задерживаться, ведь во дворе тебя ждали друзья и поджидали недруги. Это был, как говорит сегодня поколение компьютерных детей, ежедневный квест человеческого общения. Двор учил всему: добру и злу, дружбе и вражде, любви и ненависти. У сегодняшних детей есть игровые площадки, парки с аттракционами, социальные сети, но нет дворов, даже если есть пространство, которое можно назвать этим словом. Что-то капитально изменилось по сути…

Двор на Французском бульваре, где я росла, был особенный – двор работников кино и театра. И пока взрослые были заняты на службе у кино-театральных муз, дети придумывали свои игры. Они были, как у всех, – «ножички», «классики», «выбивалы», «казаки-разбойники», но были и особенные – с переодеваниями, перевоплощениями. Дети тоже играли в кино и театр.

Сейчас не могу точно сказать, кто был заводилой наших игр: Андрюша Ташков или Гена – сын любимца одесской театральной публики, актера, красавца и сердцееда Бориса Зайденберга. Но природа точно на детях не отдыхала: придумщики, фантазеры, красавцы… Они оба станут известными актерами, но это потом, а пока – сценическая площадка одесского двора. Сопливого малявку Валерку к театру не допускали. Он злился и кидался камнями. Кто знал, что именно он станет знаменитым режиссером, и его «Оттепель» и «Одесса» вырастут из похожих воспоминаний о том времени, о папе Пете, маме Мире, Одесской киностудии, о дворе…

Для наших игр нужна была сцена, и в центре двора появилась красивая беседка. С этого момента жизнь детей превратилась в сплошной театр, и, как бывает в театре, началось соперничество, переходящее в настоящую войну.

Почему-то особо запомнилась постановка балета «Лебединое озеро», но со словами. К тому времени меня уже водили в балетный кружок, и я надеялась, что мне уж точно дадут роль хоть какого лебедя, но кастинг у нашего принца Генки выиграла другая девочка – толстушка и хохотушка Женя Майская, дочка монтажера Этны Майской, которая одной из первых среди моих знакомых уехала в Америку. Весь ужас травли этой семьи перед отъездом смутно помню. Заплаканные глаза Женьки тоже. А тогда, в безоблачном детстве, Женька обошла меня в «Лебедином озере»: у нее были черные кудри и кукольное личико. Генке она просто понравилась. Я расплакалась и хотела забрать голубую скатерть, изображающую озеро, которую стащила из бабушкиного серванта, – Женька все равно на ней не помещалась, но главреж Генка сжалился и разрешил мне надеть гусарский костюм из «Щелкунчика», которого я танцевала в балетном кружке. Пришлось соединять «Озеро» со «Щелкунчиком». Самые младшие во дворе были то ли лебеди, то ли мыши… Всем было весело, особенно зрителям. Рядом с беседкой стоял врытый в землю стол с прикрученными к нему скамейками. Это было место азартных игр для взрослых и обильного возлияния ими кваса и пива. Во время наших представлений этот стол олицетворял партер. Места в нем занимали именитые соседи: дядя Радик (оператор и режиссер Радомир Василевский) и дядя Петя (режиссер Петр Тодоровский). С интересом поглядывала на нас и тетя Кира (Кира Муратова), выгуливая маленькую дочь Марьянку. Нам нравилось, когда приходил на представления гример со смешной фамилией Талала (дядя Вова) и разрисовывал нам мордочки. Присаживались к столу-партеру и знаменитые обитатели «Куряжа». Но самым любимым зрителем была тетя Катя – исполнительница главной роли в фильме «Приходите завтра». Мы, дети, обожали ее, хотя и передразнивали, запевая «Вдоль по Питерской», активно размахивая руками. Конечно же, не могли мы, глупые, представить, насколько талантлива эта чудаковатая, не похожая на актрису женщина. Говорила она с несвойственным Одессе «окающим» акцентом, повязывала голову платком и сидела на лавочке со старушками. Очень любила мою бабушку Евдокию. Частенько забегала к нам на чаек с вареньицем и долго слушала бабушкины истории про три войны и две революции, про жизнь и про кино. «Дусенька, – обращалась она ласково к бабушке, – ну, расскажите еще чего-нибудь, а ты не убегай, не убегай, послушай», – кричала вслед мне, уже сбегающей босиком по холодной бетонной лестнице в сказочное пространство летнего двора. Как жаль, что не слушала, не запоминала, а теперь и спросить не у кого.

Хотя двор и был театрально-киношным, он оставался одесским двором. Вся жизнь его обитателей была выплеснута наружу. Во дворе купали детей, варили варенье, чистили рыбу (какая же уважающая себя хозяйка будет пачкать свою кухню?). Душной южной ночью спали под старыми акациями. Во двор выходили со своими радостью и горем, справляли свадьбы, поминали усопших. И жили в нем, любя и ненавидя не по национальному признаку: русский ли, грек ли, украинец, еврей, поляк, армянин – был бы человек хороший, а если еще и одесская знаменитость, то о какой национальности может идти речь? Только дворник дядя Пава иногда позволял себе шуточки вроде: «А видкиля у тэбе шнобеляка такой зъявився? Чи ты грек, як ти Константиниди з девъятой? Чи арменин, як тот француз – Жерар со второго флигеля? Кажи мэни, Оленка, де твоя мамуся такого батька тоби знайшла?» Я хлюпала своим горбатым носом и сбегала от дяди Павы в подворотню второго флигеля, где жил тот самый француз армянского происхождения по имени Жерар, который знал моего папу. От этого Жерара пошла легенда, что мой отец Григорий Похазнекян был потомком Айвазовского по линии первой жены Юлии Греф, что есть могила бабушки Александры в Феодосии. Но это так и осталось легендой. Проверить ее подлинность не довелось. О папе в семье, кроме того, что он подлец, многоженец и залетный сценарист, ничего другого я не слышала. Жерар (Жераер), наш сосед-армянин, спасшийся во время геноцида во Франции, был репатриантом. Он ехал в Ереван через Одессу и остался в ней навсегда из-за женщины по имени Нина. Они были удивительной парой и самыми близкими друзьями моей мамы. Про то, что такое любовь, я узнала от них. Жерар плохо говорил по-русски, а когда встретил Нину, русоволосую красавицу, – вообще не знал ни слова. Он увидел ее на аллее Одесской киностудии. Зачем и как там оказался – не знаю, но, возможно, из-за дружбы с моим отцом. Нина работала в цеху обработки пленки (ЦОП) и вышла в обеденный перерыв покормить белочек, которых развели на киностудии. Для Одессы белки были в диковину. Нина стояла в легком сарафане, задрав высоко голову, заглядевшись на рыжих зверьков. Жерар остановился как вкопанный и сказал самому себе (на французском или армянском, конечно), а на русском в его пересказе это звучало комично. Передаю дословно, поскольку много раз слышала от него: «Сэрдце сделал стоп и чуть не упаль… Я сказаль сэбе: „Если этот женщин повернет голова и спэреди будет такой, как сзади, то станет мадам Галустьян!” Она повернул голова, и я упаль на кольени…»

Повзрослев, я понимала, что Нине пришлось нелегко с этим странным, но очень красивым человеком. Она учила его языку, кормила, содержала, пока он не нашел работу, но между ними была настоящая любовь. Для меня это слово тогда накрепко связалось с образом этой пары и запахами их дома, который пах крепким кофе, терпким табаком и духами «Белая сирень». Жерар и Нина успокаивали меня, намекая, что я еще обязательно когда-нибудь увижу своего папу, когда мама перестанет на него злиться. Но этого так и не произошло. Мама злиться не перестала, не простив ему двух жен в Феодосии и Ялте (одну официальную, а вторую гражданскую). Он рано умер, но, пока был жив, не стремился наладить с мамой отношения и забыл про существование дочки. Наверное, запутался в детях. Их было немало. Я его видела только на фотографиях – красавец, похож на Грегори Пека с армянским колоритом. А наши носы – один в один.

После того как мама осталась одна, ее жизнь все больше подчинялась распорядку кино. Собственно, этому была подчинена жизнь большей части обитателей двора. Иногда мама брала меня в монтажный цех, где она работала. Запах ацетона, пирамидки из кубышек для пленки, корзины с обрезками целлулоидной ленты – это был мой мир. Но самое потрясающее воспоминание – это экспедиция. Так назывался выезд на съемки. Однажды мама взяла меня на съемки фильма, и не куда-нибудь, а на пароход. Снимался фильм «Иностранка». Я бредила поездкой. В гостинице «Куряж» поселили мальчика Азера Курбанова. Он играл в фильме роль принца Джафара. Когда он выходил во двор, казалось, что птицы замолкают, кошки выгибают спины, а деревья перестают шелестеть на ветру, да и сам ветер стихает. Он сторонился нас, в играх не участвовал. Взрослые объясняли это тем, что мы можем случайно повредить его красоту, заехав по лицу мячом или чем похуже… Как ему потом сниматься? Для меня его появление всегда было сродни явлению божества – смуглый темноволосый мальчик с ослепительной улыбкой и глазами-маслинами стоит в стороне и страдает. Ему хочется побегать с нами, но увы… Тогда я и услышала про то, что искусство требует жертв, но не осознала. Про жертвы узнаю потом…

Мысль о том, что я буду рядом с Азером на съемках, что увижу его в роли, гриме и царских одеждах принца Джафара, не давала спать. Мне завидовали подружки. Одна из них, Ксанка, старше меня на три года (я только пошла в школу), написала принцу любовное письмо и попросила ему передать. Кроме письма, она принесла мне украденные у мамы бутылочку лосьона для лица и баночку крема, приказав мазаться ими утром и вечером, иначе принц будет убегать от такой некрасивой девочки. Письмо принцу я не передала. Не потому, что не хотела или обиделась, просто оно улетело. А случилось это уже на пароходе.

Судно «Россия» было красивым и называлось трофейным. Понятие «трофейный» у меня тогда крепко закрепилось в сознании с чем-то очень хорошим, красивым и качественным, как, например, «трофейное» кино, которое показывали на киностудии. Фильм «Иностранка» снимали два режиссера – Александр Серый и Константин Жук. (А. Серый потом стал знаменитым, сняв фильм «Джентльмены удачи».) Почему маму взяли в эту поездку, не знаю. Повезло, хотя не обошлось без неприятностей. Помню, как качает меня на волнах счастья по Черному морю, как раздувается цветастый сарафан и блестят на солнце лакированные туфельки. А неприятности начались буквально сразу. Мама попросила не бегать во время съемок по палубе и даже однажды заперла меня в каюте, когда я нарушила запрет. В каюте туалета не было, а мне, как назло, приспичило. Чтобы привлечь внимание, я стала кричать в открытый иллюминатор: «Помогите!» Никто не услышал, пришлось переключиться на пение популярной в то время песни «У самого синего моря». Видимо, я орала так сильно, что пролетавшие мимо чайки притормозили и стали кружиться неподалеку. Забыв о нужде, я решила их покормить. На столике лежало печенье. Я протянула руку с кусочком, и тут началось то, что потом я увижу в фильме ужасов знаменитого Хичкока. Чайки стаей налетели, и, когда я попыталась закрыть иллюминатор, они ломанулись в каюту. Я отбивалась от них всем, что попадалось под руку. Письмо принцу в большом конверте тоже пошло в дело. Матросы заметили стаю чаек, атакующую иллюминатор. Каюту открыли. Меня, всклокоченную и кричащую, как испуганная чайка, успокоили, но письмо пропало, как и пачка печенья. Мама меня отругала, что я переполошила весь корабль и остановила съемку. С принцем так и не удалось поговорить. Лосьон и крем тоже не помогли.

Сниматься в кино после этого расхотелось, но влюбляться в детей-артистов, которые появлялись у нас во дворе, я не перестала. Одна из таких удивительных историй произошла с девочкой, которая играла главную роль в фильме «Шаг с крыши». По силе притяжения это напоминало болезнь – сны, стихи, дрожание голоса и конечностей. Она была очень красива и уже знаменита. Ее портреты появились на обложках журнала «Советский экран». Даже имя у нее было сказочным – Нета Боярская. Представить, что можно к ней подойти, о чем-то спросить, кроме автографа, казалось невероятным. Но самое невероятное произошло через сорок лет в Торонто! Однажды в теплой эмигрантской компании я встретила мою звезду, мое наваждение детства – Неточку Боярскую.

Беседка

Ну, Алёнка, ты везучая, – приговаривала соседка тётя Вера, осторожно прикасаясь тампоном, смоченным в зеленке, к разбитому в кровь Алёнкиному колену.

Вера, актриса местного театра, была для Алёнки ангелом спасителем, воплощением неземной красоты и звалась тётей, только потому, что восьмилетней Алёнке тридцатилетняя Вера в матери годилась, но это не мешало им дружить. Если что случалось, Алёнка бежала за помощью сразу к Вере, а не домой к маме и бабушке. Вера утешала, потом старалась как-то поговорить с домашними, чтобы они сильно не наказывали неугомонную девчонку.

Примостившись на корточках, Вера изо всех сил дула на измазанные зеленкой Алёнкины колени. Девочка смирно сидела на стуле, стараясь не пищать от боли, и глядела на золотую макушку Веры: «Эх, мне бы такие волосы, такие голубые глаза и красивые пальчики с красненьким маникюром, а еще вот такой розовый халатик в оборках…» – мечтала она.

– Ты хоть понимаешь, что могла все кости переломать? – возмущалась Вера. – Допрыгаешься когда-нибудь. Ну, вот скажи, что за бред? Это же ненормально сигать на землю с заборов, деревьев, крыш. С такой высоты! Откуда на этот раз?

– С беседки, – отвела глаза Алёна.

– Ну даешь! С крыши беседки? С ума сошла? Там же метра три до земли, а ты мне по пояс.

– Я легкая, я летаю. Уже тебе говорила, – насупилась Алёнка. – А ты не веришь. Никто не верит. В этот раз было точно, как во сне: на цыпочки встаешь, отталкиваешься… Вот только с места пока не могу разогнаться, с высоты надо прыгать.

– Алёнушка, – Вера покачала головой, – сны – это сны, ты все равно человек, а не птичка. Ты просто растешь. Вырастешь и даже в снах летать перестанешь.

– Нет, я буду как Гагарин.

– Он, вообще-то, в космос полетел. Туда птицы не долетают. – Вера рассмеялась, обняла Алёнку и добавила: – Да, крепко нынче жизнь переменилась. Смотрю на детвору, на ваши игры: то вы все по двору бегали в войнушку играли, а теперь всех в небо потянуло… Хорошо. Это здорово прямо! Вместо войны космос. Знаешь, в соседнем подъезде у Крюковых близнецы-мальчики родились, так их чуть ли не обоих хотели Юрками назвать, но не положено. Решили тогда, что тот, кто вторым на свет появился, будет Алешкой, потому что у Гагарина отчество Алексеевич. И правильно, кто первый, тот и Юрка.

Вера встала с коленей, распрямила спину, раскинула руки, словно собиралась взлететь. Она подошла к окну, распахнула ставни. В комнату ворвался пропитанный морем, солнцем и запахами цветущей акации майский воздух. Ветерок колыхнул кружевную занавеску, она затанцевала на окне вместе с кружащейся по комнате Верой. Неожиданно Вера остановилась, запрыгнула на подоконник и, обмотавшись гардиной, театрально протянула руки к очумелой Алёне.

– Отчего люди не летают так, как птицы? – с надрывом заголосила она. – Знаешь, мне иногда кажется, что я птица. Когда стоишь на горе, так тебя и тянет лететь. Вот так бы разбежалась, подняла руки и полетела. Попробовать нешто теперь?

Аленка закивала.

– Только тут высоко, тётя Вера, пятый этаж. Тренировка нужна.

Вера рассмеялась, спрыгнула с подоконника.

– Темнота ты, Алёнка, это монолог Катерины из «Грозы». Вот бы сыграть когда-нибудь!

– А я тоже хочу актрисой стать, ну, если космонавтом не получится. У нас во дворе одни актеры и актрисы живут.

– Кто тебе сказал? Вот дурочка! То, что в нашем дворе дома построили для работников кино и театра, ничего не значит. Тут много людей с нормальными профессиями: операторы, гримеры, костюмеры. Музыкантов полно, певцов, танцоров, художников, режиссеров знаменитых, а актеры, кстати, так себе. Хорошие – все заезжие. Они часто в квартирах селятся, которые киностудия и театр выделяют для командировочных, если надолго приезжают. Оно, конечно, наш двор особенный – в кого ни ткнешь, все гении. Ох, не люблю я это.

– Тётя Вера, а вы видели девочку, которую привезли сниматься в дядь-Вольдемаровой сказке? – затараторила Алена, и ее глаза загорелись.

– Это такую худющую и белобрысую? Явно из балетных – кости да кожа. Она, что ли, принцессу должна сыграть? Ох, не просчитался ли наш Вольдемар, наш режиссер-сказочник? Такая тощая принцесса – разве хороший пример детишкам? Вам и так лишний кусок в рот не запихнуть. Только и слышно из всех окон: «Машенька, Мишенька, открой ротик, еще одну ложечку…», а вы – не хочу, не буду. Знаешь, подруга, вы ведь еще потому везучие, что войны не знали. А я знала. Чуть постарше тебя была, когда она началась. Да я бы тогда эту кашу за обе щеки…

– Я перловку не люблю очень, – пристыженно прошептала Алёнка, – и манную тоже, а гречку всегда съедаю.

– Вот, вот. Перебираем. Ну и хорошо, даже замечательно! Здорово, что у вас теперь столько каш на выбор. Счастливые дети. Сытые, а теперь еще и свободные.

Вера как-то вдруг погрустнела, подошла к этажерке, на которой стояли фотографии ее родителей, сестер и братьев в черных рамках.

– Моим бы это понравилось. Видишь, я одна выжила, одна и живу. Вот только, думаю, мама бы очень распереживалась, что нет у меня ни мужа, ни детей. А где взять? Половина моих женихов на фронтах полегла, а вторая калеками вернулась. Но чую, где-то рядом ходит мой, с руками и ногами, на голову не контуженый, трезвый и прекрасный принц. Как встречу, сразу тебя с ним познакомлю.

Алёнка улыбнулась. Сползла со стула, протянула к Вере ручки, чтобы обняться. Вера подхватила ее и закружила. Алёнкины длинные ноги взлетели, описывая круги, рискуя смести со стола вазу, угодить по торшеру, перевернуть стул. Когда Вера поставила девочку на пол, Аленка пошатнулась.

– Э, космонавт, чего это тебя качает? Так не годится. Ты бы лучше, чем с крыш прыгать, в парк сходила, да на качелях и каруселях покаталась. Там есть такой аттракцион – «Солнышко» называется. Вниз головой качели переворачивают. И настоящий парашют есть, как раз то, что тебе нравится, можно полетать. Только, боюсь, мала ты еще. Но вестибулярный аппарат тренировать надо, если в космос собралась.

Аленка, пошатываясь, пошла к двери, как вдруг остановилась, и ее глаза опять зажглись, как лампочки.

– Тётя Вера, а можно дядю Вольдемара попросить, чтобы он познакомил меня с этой девочкой актрисой. Она такая красивая!

– Ну, и зачем оно тебе? А может, это девочка зазнайка? Я почти уверена, что так. В журнале видела ее фотографии, она уже во втором фильме снимается. Точно, на кривой овце к ней не подъедешь. Красивая, совсем не значит, что хорошая и добрая. Будет нос задирать. Тебе это надо? У вас тут во дворе своих зазнаек достаточно. Я, когда мимо вашей беседки прохожу, где вы истории всякие дотемна травите и пугаете друг дружку страшилками дурацкими, вижу, кто себя как ведет. Ох, уж эти режиссерские детки, да и актерские им под стать. Каждый хочет перекричать другого. Мы называем это – переиграть.

– А что, если эту девочку позвать к нам в беседку? Ее отпустят? – спросила Алёнка, опустив глаза, разглядывая прохудившийся носок рыжего сандалика.

– Знаешь, подруга, что я тебе скажу, – Вера хитро подмигнула, – глупее этого вообще ничего не может быть. Ты вот говорила, что мальчишки тебя уважают, даже собираются гурьбой под крышами сараев, под деревьями и заборами, когда ты свои знаменитые прыжки-полеты совершаешь. И что? Думаешь, кто-то об этом вспомнит, когда такая фифа-принцесса появится в вашей беседке? Да никто даже в твою сторону не посмотрит. Все захотят поближе к ней сесть и, какую бы она чушь ни городила, будут улыбаться. А потом еще из журнала ее фотки вырежут и попросят написать на них: «Вовику от Нелли» – так ее, кажется, зовут?

Алёнка приуныла, потом нехотя потянула на себя тяжелую дверь и, медленно просачиваясь в щель, сказала:

– Она, как и вы, тетя Вера, красавица и актриса. Ей можно все, даже если она летать не умеет…

Алёнка ушла и долго потом мучилась: стоит ли подойти к девочке-звезде и спросить: «Можно с тобой познакомиться?» Но так и не решилась, даже когда та спустилась со своих кинонебес к ним на землю и зашла как ни в чем не бывало в беседку. Ребята сидели вокруг стола, за которым днем собирались ветераны сцены и экрана, «забивая козла», а вечером их сменяла команда детворы, которая, за день набегавшись, потихоньку успокаивалась и затихала, пугая и пугаясь от рассказываемых шепотом страшных историй про черную руку, черное пианино и черного, черного человека…

Ее появление в беседке было похоже на вспышку. Все обернулись. Она стояла не одна, а с дядей Мишей, художником-декоратором, который, собственно, эту беседку соорудил из старых декораций. Много лет назад, после съемок какого-то фильма, остался каркас замка, поэтому беседка, действительно, напоминала очертаниями маленький деревянный дворец с куполообразной крышей. Дядя Миша привел актрису, чтобы показать ей возможный вариант ее кинодома, в котором ее персонаж будет жить, сражаться со злодеем, совершая немыслимые подвиги, шагая, а иногда даже перелетая с крыши на крышу. Девочка вежливо поздоровалась с ребятами, зашла внутрь, обошла беседку, поглаживая тонкой рукой отполированные временем деревянные бруски и перекладины. А потом вдруг рассмеялась, заметив, что сидящие за столом мальчишки застыли, как манекены, не успев захлопнуть рты. Какой у нее был смех! Словно с ветвей, увешанных серебряными колокольчиками, вспорхнула стая птиц. Алёнка зажмурилась, даже зажала уши. Сколько так простояла, не помнит. Когда открыла глаза, все, что увидела, растворяющиеся в темноте силуэты дяди Миши и необыкновенной девочки.

В эту ночь Алёнке приснилось, что она учит Нелличку перелетать с крыши на крышу, ведь это необходимо для роли, что они кружатся в воздухе, а ее звонкий смех превращается в малиново-лимонное драже и падает прямо с неба в кровать…

Днем Алёнка искромсала журнал «Советский экран», из которого вырезала все фотографии своего кумира и наклеила куда могла: на пенал, портфель, положила под стекло письменного стола. Еще, узнав, что темные волосы можно выбелить пергидролем, стащила у мамы краску. Она была готова на все, чтобы хоть немного быть похожей на белокурую красавицу.

В результате чуть не лишилась глаз и была строго наказана мамой. Но даже наказание не помешало мечтать, что когда-нибудь, став космонавтом, Алена обязательно встретит девочку-звезду и предложит вместе слетать на Луну.

Тридцать лет спустя после детства Алёна Григорьевна оказалась в другом городе и даже в другой стране. Она уже не прыгала с крыш и не летала во сне. Космонавтом не стала, а стала кинокритиком и журналистом.

Однажды ей позвонили из редакции журнала и предложили сделать материал об актрисе, которая восхитительно сыграла в англоязычной постановке чеховской «Чайки». Имя актрисы ей ни о чем не говорило, да и лицо на фотографии тоже. Надменная черноволосая красавица: высоко вскинутый подбородок, капризный изгиб пухлых губ.

В редакции предупредили, что характер актрисы не простой, она давно предпочитает общаться на английском, хоть и владеет русским. Алёна упаковала диктофон, просмотрела еще раз вопросы и запись спектакля. Актриса была, несомненно, талантлива. Вот только в интернете практически не было сведений о ее детстве, словно ее биография начиналась с того момента, когда она стала женой известного британского режиссера и продюсера. Хотя кое-где вскользь упоминалось, что у актрисы русские корни и что она родилась в Ленинграде.

Несмотря на «пугалки» по поводу тяжелого характера звезды, Алёна летела на интервью со всех ног. Ей очень хотелось поговорить с актрисой, узнать помнит ли Нинель Маклауд свое детство, проведенное в СССР, кем были ее родители, училась ли она в советской школе, чем занималась.

Все разрешилось буквально в первые минуты, когда Алена, вбежав в гримерку актрисы, чуть не упала, засмотревшись на красивую рекламную афишу нового спектакля. На ней, среди космической россыпи звезд, угадывались две человеческие фигурки, летящие в пустоту. Под плакатом в кресле сидела Нинель. Она разговаривала по телефону и смеялась. Этот смех был тем самым, малиново-лимонным… Алёна улыбнулась и, удивившись собственной дерзости, спросила актрису: «Нелля, ой, простите, миссис Маклауд, а вам никогда не приходилось перелетать с крыши на крышу, снимаясь в кино?»

Миссис Маклауд удивленно взглянула на журналистку и улыбнулась:

– Увы, – ответила она на русском, – но очень хотелось. Когда-то, в далеком детстве я жила в приморском городе во дворе с красивой беседкой. Мне тогда рассказали про маленькую девочку, которая не боялась прыгать с крыши этой беседки. Я бы так не смогла. Ужасно боялась высоты. Мне было стыдно, обидно, что я такая трусиха. Очень хотелось спросить эту девочку, как она это делает, но не решилась. В результате все трюки в том кино сделали за меня каскадеры. А та девочка, случайно не вы? Всю жизнь мечтала с ней познакомиться…

Глава 3. Бабушка

Она главная, на ней держится дом. Евдокия, Дуся, Дука… Дед Василий – алкоголик и буян – грозится уйти к любовнице, что и делает на старости лет. После этого вскорости умирает.

Дочь Надя (моя мама) – официально мать-одиночка. Работает фильм за фильмом, не останавливаясь. При слове «простой» – траур в семье: мама единственный добытчик. Бабушка, как настоящая одесская хозяйка, может сделать из одной курицы обед из четырех блюд, а из мелкой рыбешки – пиршество для семьи и соседских котов. Из муки, воды, яйца и постного масла у нее получается нежно-упругое тесто для вертуты с абрикосами. Абрикосы можно не покупать: перезревшие до медовой мякоти, они падают с деревьев во дворе, а те, что висят повыше, – добыча для лазающей братии. Мне нравится карабкаться на дерево, а еще больше – с него прыгать. Старая шелковица с чернильными ягодами – моя взлетная площадка.

Бабушкиными стараниями мы всегда сыты, хотя денег в семье не хватает, но самое печальное не это. После смерти начальственного деда нас собираются «уплотнить». Наша квартира может стать коммунальной. Под этим дамокловым мечом мы живем довольно долго. Забегая вперед – только с приходом на Одесскую киностудию директора Геннадия Пантелеевича Збандута нас оставят в покое. Он прекратит всяческие посягательства. А пока мудрая бабушка, чтобы отвести завистливые взгляды соседей, приглашает пожить у нас близкую и дальнюю родню. Готовит она теперь в три раза больше, но от этого в сто раз счастливее. Как же нравится ей кормить всех вокруг! Она любит вспоминать веселую историю, как в двадцатые, когда деда послали в Красноярск восстанавливать хозяйство после разгрома Колчака и проводить партийные чистки, поехала с ним и сразу включилась в работу по созданию общественных столовых. В те времена ей только исполнилось двадцать, но уже на руках был маленький ребенок – мамин старший брат Костя. В ту столовую, где она работала, захаживал худющий старик. Он представился Суриковым (хотя знаменитый Василий Суриков лет шесть, как умер). Возможно, этот человек был однофамильцем или кем-то из родни. Бабушке было все равно, знаменитость или нет. Суриков, так Суриков… Она подкармливала его, приглашая домой, а он в благодарность написал ее портрет. «Я этот портрет от глаз людских подальше спрятала, – признавалась бабушка, – так этот художник чуть ли не до слез расстроился и пришел со своими картинами узнать, какую из них я бы на стену повесила?» Когда бабушка об этом рассказывала, то смеялась так, что ходил ходуном ее большой живот, а на глазах выступали слезы: «Чтоб он был здоров! И где он видел, чтобы яблоки синие, а груши фиолетовые? Я ему прямо сказала – такое не повешу. Попросила коврик с лебедями нарисовать. Скатерть старую дала. Получилось красиво, только опять: лебеди на себя не похожи – шеи длинные, перья розовые… Думаю, не здоров был человек – все не как мы видел…»

Увы, эти шедевры она не сберегла. Кем на самом деле был этот художник – неизвестно. Известно то, что когда она уезжала из Красноярска вместе с мужем, сыном и родившейся там дочкой, художник уже не был «доходягой» – крепко жал ей руку да и не выглядел больше стариком. Откормила!

Но как же ей не повезло с внучкой: я почти не ем. Если удается затолкать в меня котлетку – это удача. Даже к монпансье и к мороженому на палочке безразлична. Доходит до того, что доктор срочно прописывает рыбий жир и гематоген из-за низкого гемоглобина. Я закрываю рот капитально… Мама негодует, родня волнуется, бабушка терпеливо ищет выход. И находит: алоэ, орехи, изюм перемолоть, залить кагором и давать по ложке перед едой… Помогло, еще как! Появился аппетит, а уж кагор люблю по сей день.

Я не единственная внучка – у бабушки есть еще внук Витька, но она его почти не видит. В семье ее старшего сына Константина большие проблемы: Костя, как и дед Василий, пьет… Жена его бросила и запрещает Витьке видеться с бабушкой, считая, что она потакает отцовскому пьянству. А бабушка просто не умеет по-другому – не может выгнать пьяного сына из дому, она его жалеет…

Костя начал пить после войны – после того, как был откомандирован в Северную группу войск на территории Польши под руководством маршала Рокоссовского. Наша фамилия Яворские. Как и Рокоссовские, это фамилии старых шляхетских родов. Вряд ли у деда была дворянская кровь, а если и была, то прокисла, но про то, что Василий поляк, в доме – молчок. Иногда слышу, как ругаются сын с отцом на незнакомом языке, словно шипят друг на друга, а потом на кухне Костя заплетающимся языком жалуется бабушке: «Всю жизнь мою испоганил! Отец, называется… Да он хуже врага! Разве я бы уехал из Гданьска, если бы не он? Очко сыграло. Помнишь, как он орал после покушения на Рокоссовского, что поляки нас всех перережут? А он кто – не поляк, что ли? А ты? Ты почему его не остановила, когда он приказал мне вернуться в Одессу? Жили бы там, как люди. А так… Какая Одесса? На Кушку послали, в задницу… Да это хуже любой войны было! Вот вы все прицепились с выпивкой, а кто меня спросил, с чего это я запил и хочу ли вообще жить?»

Бабушка плачет, жалея сына, и подливает ему крепкий куриный бульон с клецками. Он роняет ложку и тянется к бутылке, которую принес с собой. Мама всегда безошибочно определяет по запаху перегара, что заходил брат, и требует, чтобы бабушка не пускала его на порог, если тот выпил. Бабушка кивает, и делает по-своему. Чтобы не раздражать дочку, прячет бутылки, проветривает квартиру, отмывает туалет и укладывает пьяного сына спать в своей комнате. Весь трельяж и сервант уставлены Костиными фотографиями. Вот только послевоенные из Польши она не выставляет, но мне показывает. На них красавец с ямочкой на подбородке в форме офицера польской армии сидит верхом на пушке; марширует, отдает честь старшему по званию; обнимает счастливую жену, которой тоже очень нравилось жить в Польше. По секрету бабушка признается, что не осуждает мужа за то, что настоял на возвращении сына из Польши. Вот как бы она жила без Костеньки?

Я утыкаюсь носом в ее большой теплый живот и понимаю, что такое жалость: это когда прощаешь любимым людям все, даже очень плохое, и когда не противно обнимать их, пахнущих водкой, подтирать за ними мочу и блевотину, как делает она, подтирая за мужем и сыном…

Родилась бабушка в 1903 году в Одессе. Она была девятой в семье рабочего мясокомбината Степана Шумилова. Мать вскоре умерла, а братья решили после первой революции бежать в Канаду. Украинцев всегда привлекала эта страна. Хотели забрать младшую Дусеньку, но отец не дал. Родилась она на Евдоху – в середине марта. В это время бывает снежно – говорят, что Евдоха перины трясет. Вот и ее трясла жизнь, испытывала на прочность, но не сломала. Характер у нее был твердый как кремень, но такой, как если бы камень поместили в подушку, полную лебяжьего пуха. Мягко тронешь – не заметишь, а если надавишь – сразу почувствуешь. Она – единственная из детей, кто взяла на себя заботу о старом отце. Мой прадед Степан дожил до глубокой старости. Бабушка рассказывала, что он выпивал стакан свежей бычьей крови после разделки туши – так делали иногда мясники, особенно в голодное время. «Зато румянец у него был на пол-лица! И дожил до ста лет…» – приговаривает она, пытаясь запихнуть в меня котлетку. Я разеваю рот от ужаса – пить кровь! Прадед был вампиром! Даже его фотографии боюсь. На ней он вылитый Лев Толстой – борода, нависшие брови. Подсознательно переношу это отношение на классика. Душа долго отвергает его книги, особенно детские рассказы.

Кстати, про чтение… Было тогда такое определение – малограмотный для людей, кто мог с трудом читать, но не умел писать. Вот это ее случай. Она стыдилась, и время от времени я заставала ее с прописями. Надо сказать, что к началу школы я тоже едва знала буквы. Некому было заниматься моим образованием, пока этого не заметил наш сосед дядя Саша Аренберг. Те, кто читал книгу Константина Паустовского «Время больших ожиданий», могли запомнить эту фамилию. Александр Анисимович Аренберг был репортером газеты «Одесские новости», а потом и многих других – «Моряка», «Правды».

А тогда, в шестидесятые, Аренберг живет в нашем доме этажом выше, и он мне нравится. Нравятся его смеющиеся глаза, тихий голос, неспешная манера ходить, говорить. Нравится, как он одевается, хотя чаще всего закутан в байковый полосатый халат: мерзнет. Бабушка, завидев его, справляется о здоровье и, хитренько прищурившись, приглашает зайти «снять пробу», вкусно ли получилось у нее на этот раз, – он ведь знаток. Это, конечно, уловка, чтобы заманить и накормить. Аренберг заходит. Ему особенно нравятся ее котлетки из мелкой ставридки. Дед запрещает бабушке пускать соседа: «Сидевшим по пятьдесят восьмой тут не место!», а бабушка плюет на запреты…

Именно Александр Анисимович Аренберг занялся моим просвещением – научил бегло читать и дал интересные книги. Имя Паустовского я услышала от него. До сих пор это мой любимый писатель. Его рассказы и сказки для детей понравились больше, нежели «бородатого», которого мы проходили в школе. Я так и не простила ему слезы мальчика, съевшего сливы.

Наша квартира на первом этаже дома не закрывается, а на кухне вечно кто-то сидит. Но чаще всего на кухне сижу я, пытаясь «помочь» бабушке. По доброте своей она меня не прогоняет, хотя явно мешаюсь под ногами, а дед брезгливо морщится, заявляя, что не прикоснется к еде, если эта байстрючка не выйдет из кухни… Бабушка тихонько посылает его куда подальше. Она никогда не сквернословит, но слово «дупа» («жопа» на польском) – специально для мужа.

На кухне становится очевидно, что еда меня не любит, как и я ее, хотя процесс приготовления мне очень нравится. Я никак не могу понять, как так получается, что у бабушки лепестки вареников склеиваются, как положено, а вишневый сок из них не просачивается. Но больше всего мне нравится процесс разделки курицы, которую бабушка приносит с Привоза. Внутри курицы оказывается столько интересного: желудок, покрытый изнутри перламутровой кожицей, а в нем всегда, кроме зерен, еще камушки и песок; воздушные мешки, которые мне разрешается проколоть; сердце, похожее на клубничину… Все это бабушка называет потрохами и бережно собирает, чтобы сделать вкуснейшую фаршированную шейку. Для этого с горлышка курицы, как перчатка, снимается кожа.

Я мечтаю: вот вырасту, буду сама разделывать курицу. Но, когда выросла, курицы уже продавались, разделанные кем-то другим, с вложенными в них потрохами, запечатанными в целлофановые мешочки. Знаю даже хозяек, кто безжалостно потроха выбрасывает, но тогда в дело шло все. И самое удивительное – все было вкусно.

Коронное блюдо, которое бабушка делает к приходу своей закадычной подруги Раечки – слоеный пирог. Начинка может быть любой, но чаще – клубника, абрикосы и айва. К приходу Раи дом благоухает, расстилается белая накрахмаленная скатерть, выставляется чайный сервиз и раскладываются мельхиоровые ложечки. Что за такая важная птица тетя Рая – я не знаю. Иногда мне кажется, что она бабушкина сестра, так они похожи. Обе – толстушки с карими глазами-буравчиками, у обеих ямка на подбородке, вот только у Раи «короной» черные как смоль косы, а у бабушки тоже коса, но рыжая с проседью, собранная на затылке в «дульку». Рая иногда приходит с особенными подарками. Ей из Америки брат присылает посылки. Как они доходили в те времена, не имею понятия, но помню, что мама радуется невероятно Раиным вещичкам. Даже мне перепадает иногда что-то вроде красивого кулечка или блестящей ленточки. Откуда такая щедрость Раи, я не понимаю.

Однажды застала бабушку и Раю, сидящих в обнимку. Рая ловит бабушкины руки и тянет их к губам, а бабушка отмахивается и причитает: «Да брось ты… А как же иначе? Ты одна с детьми, а вокруг фашисты… Но как же мы их тогда обдурили!»

Как-то раз Рая пришла без предупреждения. Это была уже середина семидесятых. Никакого пирога бабушка не испекла. Слышала, как они ссорятся, как плачет Рая… Это была их последняя встреча. Рая с детьми уехала к брату в Америку, а бабушка ей этого не простила.

Слоеный пирог

Первое тепло втянуло в себя еще не настоявшиеся запахи лета. Заклубившаяся по придорожью трава, густо присыпанная лепестками отцветающих вишен, заправила воздух пряной горечью, начисто вытеснив прокисший дух отсыревшей земли. После майских ливней все вокруг набухло и сочилось, как слоеный ягодный пирог, который баба Вера пекла по большим праздникам. Сегодня как раз был такой день – день рождения внука Сережи. Мальчику перевалило за тридцать. Он защитил кандидатскую диссертацию по прикладной математике и принялся за докторскую. До последнего времени жениться не спешил, был домоседом, сластеной и книголюбом. Вера Егоровна гордилась внуком, одобряла его холостяцкий образ жизни и не разделяла страхов дочери Антонины, что Сереженька засиделся.

– Дело большое, – цедила она сквозь зубы в ответ на истеричные всплески Тониных стенаний. – Успеет еще, чай, не девка, чтобы с годами в цене падал.

Тесто для пирога замешивалось как-то неохотно – липло к рукам, собиралось в комок, и баба Вера знала, что это неспроста.

– И что это за имя такое – Майя? – бурчала она под нос. – Все равно что Марта… Ведь не русское же. И фотографию не показал, небось носатая и очкастая…

Все это имело отношение к девушке, которая должна была прийти сегодня вечером в их дом, сесть с ними за стол, есть этот самый пирог и знакомиться с мамой и бабушкой Сергея. Ясно для чего – невеста. Об этом внук уже объявил, и на ее памяти она – первая, кого он решил привести на смотрины.

Тоня суетилась возле стола и в сотый раз перекладывала с места на место тарелки. Красный халат, голова в бигудях и тяжелый второй подбородок делали ее похожей на генерала Кутузова, склонившегося над картой военных действий. Не хватало только черной повязки на глазу, но свирепо-сосредоточенное выражение ее лица компенсировало эту недостачу.

– Мама! – рявкнула басом Тоня, тряся в воздухе ножом. – А где вилочки для рыбы? Ты куда их засунула? В ящике нет, в коробке тоже.

Вера криво усмехнулась и посоветовала дочке вспомнить, когда и кому из соседей она их одалживала.

– Опять ты за свое! Да не брала их Белла! Чуть что – сразу она. Между прочим, когда Белла что и одалживает, так всегда возвращает чистеньким, отмытым, отглаженным, не то что эти Курдюковы. После них противно вещь в руки взять, а ты им даешь. А вот когда Белла приходит, так ты – морду ящиком. Думаешь, я не знаю почему? А просто для тебя фамилия Курдюковы гораздо приятнее, чем фамилия Мильштейн. Мне надоели твои мерзкие штучки – щупаешь, проверяешь, зудишь, что Белла все подменила. И про ее еврейскую хитрость уже слышать не могу. Помнишь, как ты серебряную ложку в мусорное ведро уронила, а Беллу воровкой обозвала? А потом, вместо того чтобы извиниться, вспомнила про Исход. На смех курам! Что ты несла, забыла? Евреи, мол, одолжили у египтян на три дня золотую и серебряную посуду, а потом с этими тарелками сбежали. И по пустыне сорок лет ходили, лишь бы награбленное не возвращать. Как тебе не стыдно? И при чем тут Белла? Ты, мать, эти дела брось. Чтоб ты знала: у Сережкиной невесты дядя в Израиле, и родители ее туда собираются. Может, и молодые вырвутся, если поженятся. Ты глаза-то открой. Посмотри, что вокруг делается.

Баба Вера насупилась и ничего не ответила. Ей и правда уже давно не нравилось все, что происходило в стране. Война не война, а продуктов опять не хватает. Теперь в магазинах и с мукой перебои, и масло – польское, ничем не пахнет, и куры, что ли, нестись перестали. А этот – в телевизоре, на танке стоял, руками махал, а вокруг толпа кричала: «Яйцы! Яйцы!». Это ей тогда так послышалось, а оказалось, что народ кричал: «Ельцин! Ельцин!». Вот и докричались… Лучше бы яиц потребовали. Теперь вот даже на пирог не хватает. Искромсали на кусочки большую страну. И что хорошего? Где живем – сами не знаем. Только все равно – незачем уезжать. Стыдно ведь! За колбасой, что ли? За ней можно и в столицу съездить, ближе будет. Ишь, чего удумал внучок! Уедут они, как же. Пока жива – не дам. Костьми лягу. Да, ничего не скажешь, хороша невесточка. Гнать ее надо, поганой метлой гнать…

Пирог не удался. Кислые мысли и камень на душе отняли у теста легкость, а у начинки сладость, а может, во всем был виноват продуктовый дефицит.