Саламат. Наша история бесплатное чтение

© Ezira Temirova, 2025

ISBN 978-5-0065-2499-6

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Предисловие

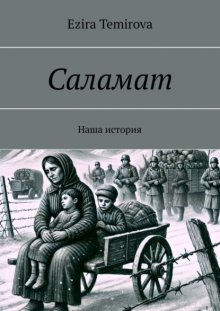

Слушай же, мой друг, и будь внимателен: история, которую я поведаю, пронизана болью и отчаянием, но также надеждой и силой человеческого духа. Есть в судьбе нашего народа нечто трагически возвышенное, как в судьбе Иова, осмелившегося спорить с самим Богом, – только наш народ спорил с земными властителями, злыми и слепыми, и не покорился даже в своем страдании. Знаешь ли ты об операции «Чечевица»? Наверное, нет. У неё название простое, будничное, будто это – не история о разорённых душах и окровавленных телах, а запись из канцелярской книги.

Но под этим названием кроется нечто куда более страшное: судьба сотен тысяч людей, изломанных, как ветви в бурю, и всё же не сдавшихся. Ибо можно согнуть человека, но нельзя уничтожить его дух, если он не позволит этого. Народ мой был изгнан с его земли, той самой земли, где он молился, трудился, растил детей и хоронил своих стариков. Люди, переполненные верой и надеждой, столкнулись с жестокостью, от которой мир стынет в ужасе. Среди этих судеб я расскажу тебе о двух семьях, чья жизнь стала символом страдания, но также и великой любви. Это история тех, кто уцелел, чтобы рассказать правду.

Началась эта трагедия ранним утром, в февральскую стужу 1944 года, когда часы пробили пять. В этот час, в тёмной ночи, холодной и безжалостной, начался злой крик железа и шёпот страха. Лишённые всякой вины, люди, сонные, ещё не осознавшие, что происходит, были выгнаны из своих домов. Мужчин увели первыми. Они говорили, что нужна рабочая сила. Ах, как часто ложь скрывает истинное зло! Но что мог знать этот простой народ, воспитанный в горах, о том, как велика сила государева гнева? Они были просты в своей мудрости, как дети, и велики в своём достоинстве, как горы, среди которых жили.

Стариков и женщин затолкали в скотские вагоны, в холодный железный мрак, где не было ни тепла, ни света, ни воздуха. Молились они, как могли, за себя и за детей, а кто-то, быть может, уже проклинал свою судьбу. Ах, человек, созданный для любви и света, способен обрести силу в страдании – но какую цену он платит за эту силу! Дети плакали, матери пытались их утишить, а солдаты, звери в человеческом обличье, загоняли их плетью и ругательствами.

Но самые страшные истории часто остаются скрытыми в глубине памяти народа, как запретный плод, который боятся сорвать. В селе Хайбах, среди горных вершин, в одном мгновении погибло более семисот душ. Их согнали в конюшню, как скот, заперли и подожгли. Кто пытался вырваться, тех расстреливали на месте. Эти люди, эти мученики, горели живьём. Неужели можно было бы описать словами их последние крики? О, горе, если б я мог сложить песнь об их страданиях, – но даже слова бессильны перед такой бездной!

Те же, кто уцелел, были обречены на другую муку: дорогу в изгнание, в неизвестность. Вагоны, набитые телами, были столь тесны, что люди умирали, едва начав этот путь. Замёрзшие, измождённые, больные, они тряслись под скрип железа и рев ветра. Каждую остановку солдаты проверяли, кто мёртв, и выбрасывали тела на снег. Матери, обвивающие своих умерших детей, пытались сохранить их рядом с собой, пока солдаты не отнимали их и не бросали, как ненужный груз. О, как мог человек стать столь равнодушным к человеческому страданию? И сколько же боли способно вынести материнское сердце?

Три недели они ехали в этих вагонах, отринутые от своей родины, словно падшие ангелы, лишённые небесного света. Их привезли в Казахстан, в чужую землю, среди бескрайних степей, где холод, голод и пустота стали их новой действительностью. Там началась другая история: история детей, оставшихся сиротами, женщин, потерявших мужей, и стариков, чьи глаза видели слишком много смерти.

Но из этой тьмы, из глубин отчаяния, выросло новое поколение, которое сумело сохранить в себе огонь веры и памяти. Они возвращались домой, к горам и долинам, с высоко поднятой головой, гордые и сильные. Не деньги и не оружие, а сила духа их вела. О, как велика может быть сила человека, что способен не только выжить, но и возвыситься над своей судьбой!

Вот она, история моего народа, моего сердца. И если ты, читатель, найдёшь в себе мужество не отвести взгляд от этой боли, знай: в ней кроется истина о нас самих.

Глава 1

Разогнав собак, которые рыскали по мусорной куче, Салавди с надеждой, но почти без веры в удачу, начал искать хоть какую-то еду. Однако, как это часто бывает в жизни, удача пришла неожиданно – он нашел полбуханки черствого хлеба и остатки пищи, завернутые в кулечек. Не выдержав, он схватил свою находку, и, почти забыв про все вокруг, побежал домой, предчувствуя, что на это короткое счастье ему придется надеяться еще долго.

Домом его была старая, дряхлая лачуга, в которой когда-то, возможно, кто-то жил, но теперь от нее осталась лишь оболочка – полуразрушенный деревянный домик, состоявший из двух комнат. Дом, как и сама жизнь в нем, клонился к земле, с каждым днем казавшийся более склонным к окончательному развалу. Он едва ли мог дать защиту, и все внутри него было на грани исчезновения, как и все, что находилось за пределами этого скромного жилища.

Он открыл дверь, не удерживающуюся на петлях, вошел и, с усилием подпер ее обратно. Внутри было темно, несмотря на утреннее солнце, которое пыталось пробиться через щели в пленке, натянутой вместо оконных стекол. Стены, почерневшие от сырости и покрытые плесенью, не создавали уютной атмосферы. Здесь не было ни жизни, ни тепла, только суровая реальность, с которой невозможно было примириться.

Когда мальчик вошел в дом, к нему сразу подбежали его сестры и брат, все с глазами полными надежды, ибо никто из них, кроме него, не мог дать утешения, не мог принести то, что было жизненно важно – еду. Они были детьми, потерявшими своих родителей, и теперь этот мальчик, едва вступивший в подростковый возраст, был для них всем: и старшим братом, и защитником, и кормильцем. Ему было всего тринадцать лет, когда на его плечи легла тяжесть ответственности, столь большая, что его маленькие плечи едва ли могли ее выдержать.

Развернув кулечек, Салавди осторожно достал полбуханки черствого хлеба. Малыши с надеждой устремились к нему, словно ожидали какого-то чуда. Они сидели вокруг, их взгляды полны боли и голода. Мальчик, отделяя маленькие кусочки от хлеба, делил их между братом и сестрами. Младшая из девочек, Нюра, схватила свою долю с нетерпением и стала грызть ее, не замечая, как жесток был этот хлеб. Гилани и Шура ели медленно, словно пытаясь растянуть каждую крупицу удовольствия, понимая, что следующая порция пищи может так и не прийти.

Салавди смотрел на них с гордостью и одновременно с болью в сердце. Он понимал, что он единственный, кто может позаботиться о своих братьях и сестрах, что он несет на себе всю тяжесть этой ответственности. Но в то же время голод, усталость и постоянные переживания не давали ему покоя. Он часто размышлял, как бы сложилась их жизнь, если бы не война. Возможно, он бы продолжал учиться, радовался бы каждому новому дню, ходил бы в школу, а вечером бегал бы с ребятами на улице. Но вместо этого он сидел здесь, в этом мрачном доме, разделяя скудные остатки пищи с теми, кто еще меньше, чем он, понимал ужасы их положения.

– Как бы могло быть, если бы не было войны? – часто спрашивал себя Салавди. – Может, я бы пошел в школу, учился бы, а не искал в мусоре, что бы нам поесть? Но мысли эти всегда оказывались бесплодными. Он не мог себе позволить мечтать о другом. На его плечах была жизнь его младших, и он не имел права на слабость, не имел права сдаться. Каждый раз, когда он думал о том, чтобы оставить все и сбежать, перед глазами возникали их лица, полные надежды и доверия. Эти глаза не могли быть преданы, и он не мог подвести их.

Салавди никогда не считал свою семью обузой, наоборот, он ощущал в себе ответственность за их жизнь, за их будущее. Быть одному, заботиться только о себе, было бы, наверное, легче, но он не мог этого сделать. Это было бы предательством, и он был слишком привязан к ним, чтобы осознать, что сдаться было бы проще. Так что он продолжал бороться. Бороться за них, бороться за их выживание, даже если это значило молчаливо глотать свою боль и слезы.

Поглощая этот хлеб, он глотал вместе с ним свои слезы и прятал их, чтобы не видеть того, как страдают его младшие. Он продолжал играть свою роль старшего брата, крепкого и надежного, хоть его сердце было полно беспокойства и усталости.

– Читатель может удивиться, как я мог оставить детей и не попытаться убежать, – думал Салавди. – Но нужно понять: многие взрослые, даже будучи родителями, иногда принимают решение оставить детей. И это не всегда из эгоизма, но из беспомощности, когда они видят, что не могут выжить сами, и что не смогут дать детям того, чего они заслуживают. Но я был слишком мал, чтобы отказаться от ответственности. Я не мог бросить их. Мы все были воспитаны с теми же ценностями, что семья – это все. Родственники должны помогать друг другу, и это не просто слова, это нечто большее. Мы, чеченцы, не бросаем своих, даже если не можем сами справиться. И даже сейчас, когда я один, я обязан был быть с ними.

После того как дети немного поели, они прислонились к стенам и расслабились. Салавди понимал, что в этой обстановке не будет для него отдыха. Он снова должен был выйти, снова искать, снова пытаться найти что-то, что могло бы утолить голод. Слабые ноги не удерживали его, но он все же встал и вышел на улицу. День стоял солнечный, но этот свет не мог согреть его душу, как и саму улицу, на которой не было жизни. Все были заняты своими делами, а он – в одиночестве, обремененный заботой о братьях и сестрах, которых был готов защищать любой ценой.

Вновь шагая по улицам, Салавди размышлял, как бы в своей жизни он мог не оказаться на этом месте, где каждый шаг – это борьба за выживание. И этот путь не был им выбран, он был судьбой, от которой не убежать.

Глава 2

Время и судьбы переплетаются в этих строках, подобно неумолимо движущейся реке, несущей с собой те события, которые, казалось бы, ничем не выдавались, но которые оставляют след в душах и на сердцах. Писать о Салавди Хатуеве, мальчике, который родился в 1930 году в селе Герменчук Грозненской области Шалинского района, – значит погружаться в мир, наполненный жестокой и неумолимой трагедией. Его жизнь не была слаще жевательной резинки, которую он с трудом пытался найти в жёлтых травах, на полях, где не было ничего, кроме пустоты и забвения.

Отец его, Алауди, был человеком, не знающим покоя, и работающим как в колхозе, так и обучая своих товарищей. Страстно стремясь помочь другим, он вложил свою жизнь в борьбу с безграмотностью. Он стоял, как и следовало бы ожидать, среди тех немногих, кто не ждал лёгкой жизни и понимал, что образование и просвещение народа – вот что является ключом к выживанию. Однако, как и у всех других, жизнь его была обречена на мрак, ибо с началом Великой Отечественной войны, как всегда, мир уходит в бездну, поглощаемый жадной паутиной отчаяния.

Когда Салавди приступил к учёбе в 1937 году, как это бывает с большинством детей, он не знал, что эта глава будет обрывающейся, что всевозможные светлые мечты и надежды уже давно поглотила война. В 1941 году, когда был объявлен страшный зов, его отец, Алауди, был призван на фронт, после чего на долгие годы исчез из поля зрения. Так и не узнал ли Салавди, что его родитель ушёл на вечный бой? Слишком поздно было спрашивать об этом.

Впрочем, для мальчика, что пережил те дни, этот момент был, безусловно, трагичен. Ведь с каждым днём было всё труднее найти ту ниточку связи, которая могла бы соединить его с отцом. Семья оказалась в плену войны, страха и лишений, и хотя русские солдаты, которые часто временно проживали у них в доме, были с виду защитниками, на деле всё оказалось иначе. С каждым днём ощущалась неясность, а волна неизвестности всё сильнее захватывала сердца, сотрясая их до самого основания.

Тот кто, казалось бы, был защитником, оказался всего лишь частью коварного механизма, повлиявшего на судьбы жителей региона. Даже под покровом того, что когда-то казалось миром и благополучием, за каждым шагом скрывались разрушающие силы, и ни один человек не мог понять, что происходит.

Семья Хатуевых была разрушена не только физически, но и морально. И отец, который так и не вернулся, оставил бездну в душах своих детей. Но не менее болезненной была и утрата матери, которая, умирая от измождения, оставила их без всякой поддержки. Её смерть не оставила шанс на возврат к нормальной жизни, и мир Салавди был разрушен навсегда. Он был единственным, кто остался в живых и вынужден был заботиться о своих младших братьях и сёстрах.

В воспоминаниях о своих родителях, Салавди был обделённым, лишённым всего, что могло бы напомнить ему о былом. В годы войны и после неё он был вынужден бороться за выживание, а тяжёлые условия не оставляли места для размышлений о прошлом. Семья почти не помнила его отца. Лишь редкие и вскользь брошенные слова старших, да и те едва ли были связаны с тем, что когда-то, в другой жизни, он был кем-то важным.

К сожалению, ни одной фотографии, ни какого-либо материального свидетельства о его родителях не осталось. Единственное, что сохранилось – это записи в личном дневнике Салавди. Эти записи стали свидетелями той жизни, которая ушла, и были, по сути, единственным наследием, оставшимся после них. В этих строках он передавал не просто факты, а эмоции, которые невозможно выразить словами. Он искал в своих дневниках истину, его слова поглощали вселенскую боль и тоску, которую только он мог понять. Каждое слово было свидетельством несчастья, которое было запечатлено в воспоминаниях и ощущениях.

Дневник, к сожалению, потерял свою прежнюю форму, страницы стали хрупкими и изношенными, но сам смысл этого дневника – в попытке сохранить не только свою собственную историю, но и историю народа, их историческую память – стал важнейшей причиной, побудившей автора писать. Сохранить этот след времени, передать его новым поколениям – вот, что имело значение. Это было необходимо не только для потомков, но и для того, чтобы они понимали: вся эта история принадлежит не только одной семье, но и всей нации, её великой судьбе, её трагическим моментам.

Глава 3

В тот февральский утренний час, когда зима мягко и неутомимо стелила свои белые покрывала по земле, мальчик проснулся, как и всегда, рано, хотя усталость от дневных трудов с двумя младшими сестрёнками – одной из которых было не больше трёх-четырёх месяцев – все ещё сковывала его. Снег падал, не тяжёлый и не крупный, а мелкий, лёгкий, как тихая слякоть, будто бы сам мир пытался спрятаться в этом неприметном покрове. На улице, с короткими остановками, мелькали двухколёсные подводы, загруженные скромным домашним скарбом, передвигаясь по дороге, как ничем не примечательные, но все же тревожные и неизбежные признаки человеческой судьбы. Лошади, запряжённые в них, сдерживали свои шаги, покачиваясь, будто же их тела, точно человеческие, страдали от тягости того времени. А женщины, держа в руках вожжи, шагая за этими тяжкими повозками, мрак смерти и отчаяния в глазах их, словно, символизировали потерянность их духа. Они вздыхали, их слова и взгляды, бросая крики на неторопливых животных, были полны беспомощности и внутренней тоски. Слёзы в их глазах не шли от простого сожаления – это было не что иное, как осознание глубокой и бесповоротной утраты, которая нависала над всем миром, так страшно и трагично, как вся война, порождённая страхом и глупостью.

Смотрел же на это Салавди. Он стоял на веранде, чувствуя на себе тяжесть происходящего, как будто камень в груди не позволял дышать. Мать его тоже стояла молча, и взгляд её, проникнутый неизвестной тоской, словно охватывал всю землю, все сёла, все беды, что угрожали. Он позвал её к себе, а она с присущей ей молчаливой стойкостью подошла. Вместе они смотрели на происходящее. В одном из дворов, который виднелся из их окна, входили и выходили солдаты, и Салвди ощущал в воздухе, что эта суета не просто передвижение людей, а неумолимое, неизбежное приближение беды.

Всё вокруг бурлило, но мать молчала. В её взгляде отражался тот же беспокойный свет, что был в глазах других женщин, которые скрывали свою внутреннюю борьбу, скрывали то, что теряли на этом пути – дом, близких, всю свою жизнь. Салавди видел, как её руки дрожат, и как сердце её тихо страдает, но на её устах не было ни звука жалобы. Это было мучительное молчание, в котором вся боль её души сливалась с тишиной мира, что рушился вокруг.

Он почувствовал, как невыразимая тоска охватила его. Эти люди, солдаты, которые когда-то были настолько близки, стали чуждыми. Старшина, тот самый, кто играл на гармошке и, казалось, приносил в этот дом хоть какую-то радость, теперь стоял здесь, перед ними, велел покидать дом. В его глазах не было ни того огонька, что раньше горел. Он стал частью чего-то гораздо большего и более тёмного. Для Салавди это было страшным открытием. Тот, кто когда-то дарил веселье, теперь был просто механическим орудием чуждой власти.

Но вот и их очередь подошла. Комната наполнилась тягучим, почти беззвучным напряжением, как перед тем, что должно было случиться. Старшина с этим ужасным спокойствием, как холодная рука, вырвал их из мира детства, из мира, который был ещё жив и тёпл. И в его словах, сказанных с холодной отрешённостью, Салавди услышал не просто приказ, а приговор. Этот человек, этот старшина, который приносил музыку и радость, теперь стал частью жестокой машины, которая поглощала их мир.

Мать, всё ещё с ребёнком на руках, пыталась собраться, но её глаза говорили о чём-то большем. Салавди с трудом понимал, что это не просто потеря дома, это потеря всего того, что было ей дорогим. Она старалась скрыть свою слабость, но всё же дрожь её рук выдавала состояние. Старшина лишь стоял, изредка утешая её, но его слова казались пустыми и холодными, как сам воздух, пропитанный страхом и неведением.

Салавди всё это видел, чувствовал и переживал. В его сознании переплетались чувства, которые трудно было назвать словами. Но одно было ясно – всё, что было родным и знакомым, исчезало. И вот, наконец, они двинулись. Подвода, собравшая все их беды и скромное имущество, понесла их по дороге, из которой уже не было возврата. Мать пыталась сохранять спокойствие, но каждое её движение было наполнено невысказанным горем, которое тяжело было скрыть. Это был момент, который останется в сердце Салавди навсегда, как резкий, жгучий след.

Путь был долгим и мучительным. С каждым шагом, который они делали, всё больше отдаляясь от дома, Салавди ощущал, как меняется его мир. И в этом изменении было что-то одновременно страшное и полное решимости. Пусть они теряли всё, но были вместе, а значит, в этом была какая-то сила, что-то, что позволяло не сломаться, несмотря на всё.

Когда подъехала подвода, и они собрались, Салавди, наблюдая за этим стиснутым, болезненным взглядом, слышал, как украинец, тоже пребывающий в тяжёлых раздумьях, сказал:

– Это делает нас сильными. Не падать, несмотря на тяжесть. Выдержать всё – вот что нас спасает.

Салавди не мог не согласиться. Слова звучали как спасительная правда, как обещание того, что, несмотря на все невзгоды, вместе они смогут выжить. И в этом было что-то важное, не поддающееся времени.

Глава 4 Перед ссылкой

Санька рано утром, ещё до того, как всходило солнце, вышел во двор и увидел, что старший сын семьи уже на ногах, будто не спал вовсе. Он подошёл с намерением поздороваться, но тот, не обратив на него внимания, задумчиво произнёс, будто мысли его в этот момент были унесены куда-то далеко:

– Скоро всё завалит снегом, а дровами мы не запаслись.

Мальчишка, кажется, был поглощён какими-то мыслями, и это привлекло внимание украинца. Не столько сам факт того, что парень не поздоровался, что могло бы показаться естественным в случае с Салавди, сколько то, что столь молодой человек может размышлять о таких вещах. Санька, с другой стороны, был тем самым человеком, который с лёгкостью мог развеселить всех вокруг. Он играл на гармошке, танцевал, и казалось, что никогда не был в унынии. Служба для него была скорее приключением, чем каким-то серьёзным долгом, как принято было считать в тех краях. Таково было моё представление о нём, когда я ещё не знал всей глубины его души.

Санька, улыбаясь, предложил ему поехать за дровами.

– Ты знаешь, где мы их найдём, а я помогу тебе, силой.

– Разумеется, – ответил Салавди. – Мы все теперь под одной крышей, значит, нужно помогать друг другу.

И вот, обрадованный, Салавди поблагодарил его, обещал предупредить мать, одеться и вернуться. Так они условились встретиться через полчаса, каждый с радостной улыбкой, в предвкушении этой несложной, но важной поездки.

Когда они вскоре запрягли лошадь и повозку, их путь лежал в горы. Путь не был далеким, но и не близким. Когда они выехали из поселения, где пустовали лишь деревья, кусты и поляны, Санька вдруг начал вспоминать свою родину.

– Когда я был маленьким, – начал он, – мы жили в деревне на Украине. Лето было жарким, и мы с друзьями часто бегали к реке, чтобы поплавать. Однажды, когда мы собирали яблоки, нас застал сильный дождь. Мы спрятались под дубом, и слушали, как капли барабанят по листьям. Эти моменты казались волшебными.

Этот рассказ запомнился Салавди не столько самими словами, сколько выражением лица Саньки, его тёплым взглядом, полным ностальгии. Салавди подумал, что, может быть, именно эти воспоминания и давали ему ту нескончаемую весёлость, тот светлый взгляд на жизнь, сквозь который он воспринимал даже самые тяжёлые моменты. Его радость, как выяснилось, была не просто игрой с окружающими, но, возможно, защитой от боли, которую вызывали воспоминания о доме, о родных местах. Это было его способом справляться с утратами, не позволяя горечи овладеть им полностью.

Их разговоры не касались войны, не касались тяжелых событий, которые каждый из них пережил по-своему. Ни один из них не осмеливался затронуть эти темы, и даже, когда один из них завершал свой рассказ, другой, чувствуя эту неизбежную паузу, начинал новую беседу с новыми, незначительными, но такими важными мелочами.

Когда они добрались до леса и стали подниматься по горе, их задача была простая: искать палки и деревья, которые были уже обрублены или повалены ветром и дождями. Санька, глядя на эти поваленные стволы, удивлялся.

– За что ни возьмись, всё как фрукты, – говорил он, выражая наивное удивление и невольное восхищение.

Эти небольшие вылазки в лес, несмотря на их редкость, создали нечто более важное – между ними с Салавди возникло настоящая дружба. Не просто отношения квартиранта и мальчишки из оккупированной республики, но настоящая человеческая близость, как бы простая, как бы поверхностная она ни была. И для Саньки это было как возвращение в детство, наивное, беззаботное, а для Салавди это был способ понять, что, несмотря на все тяжёлые обстоятельства, они – такие же люди, с душами, с переживаниями, с мечтами и тревогами.

Из дневника Салавди:

«Наш дом был, если ехать от Грозного по шоссейной дороге, в районе, где до мечети было двадцать пять или двадцать шесть километров. Там раньше показывали кино. Мечеть до начала всех этих событий служила кинотеатром. Если повернуть налево и пройти до маленькой речушки, с мостиком, то с правой стороны на небольшой возвышенности стоял наш дом. Он был длинным, с небольшим поворотом, в котором располагались коровник и курятник. Вокруг, на небольшой территории, росли молодые акации, около пяти лет. Перед домом растили исключительно сливы, тоже молодые, жёлтые, которые мама посадила, и которые давали плоды уже два года.»

Мать, как всегда, проснулась раньше всех, и, как обычно, занималась домашними делами. Она уже закончила работу в коровнике, чистила, носила воду и сено, заботясь о корове, единственной скотине, которая, как ждала вся семья, должна была принести телёнка. Это была их гордость, и за ней ухаживали с такой же заботой, как за младшим членом семьи.

Когда Салавди встал, он быстро оделся и побежал в коровник, где его мать уже завершала утреннюю работу. Она взглянула на него усталым, но тёплым взглядом и сказала:

– Доброе утро, сынок. Как ты себя чувствуешь?

– Доброе утро, мама, – ответил он, зевая, – всё в порядке, немного устал.

– Я вижу, ты хорошо справляешься с сестрёнками, спасибо тебе за помощь, – сказала мать, поглаживая его по голове. – Но сегодня много дел. Нужно съездить в деревню и привезти зерно и муку.

– Конечно, мама, – с готовностью откликнулся мальчик, и, почувствовав в себе силу ответственности, вскоре он взялся за работу. Вскоре они пошли в дом, где его младшие сестрёнки уже проснулись, начали плакать и капризничать, не обнаружив рядом ни матери, ни старшего брата. Мальчик, быстро усмирив их, покормил сестёр, пока мать готовила завтрак. Вскоре они были готовы отправиться в деревню.

По дороге мальчик заметил, как и другие жители деревни занимались своими делами, несмотря на тяжёлое время, которое приближалось. Солдаты проходили мимо, и было слышно их разговоры о возможной войне. В то время Салавди, несмотря на свою юность, осознавал, что теперь он – единственный мужчина в семье, и вся ответственность лежала на нём.

Глава 5 Начало Пути

Долгое и трудное путешествие по просёлочной дороге, как тяжёлая тяжесть на плечах, наконец отступило, когда они выехали на более ровное шоссе, а путь стал легче, но не был лишён своей тревожной тяжести. Вскоре, приближаясь к речке, они заметили новый мост, который являлся знаком того, что эта земля ещё сохраняет какую-то связь с прошлым, несмотря на всё, что с ней происходило. Вода в реке была мутной и холодной, а дети, которых не пугала даже эта холодность, часто прибегали сюда, чтобы поиграть и искупаться, забывая обо всём на свете в этом туманном, зыбком свете летнего утра. Немного выше моста, где река сжималась в узкие потоки, был водопад – единственный для этих мест. Берег, возвышающийся на несколько метров, был местом, где однажды они все прыгали в воду, и, наверное, каждый, кто когда-либо жил здесь, помнил этот момент с улыбкой и беззаветной радостью в глазах.

Однако шли они дальше, и скоро свернули налево, уведя свои шаги к чужому дому, так странно незнакомому, но, тем не менее, ставшему приютом для тех, кто был вырван из своей родной земли. Здесь, в этом дворе, они обрели временное убежище, в котором потеряли и обрели то, что не могли бы выразить словами, в том числе и самим себе. Многие считали, что этот дом – его временный приют, и что в их родных переулках уже идут военные действия, и они, унося с собой свою судьбу, спасались здесь от неизбежной беды. Они были полны неопределенности и тревоги, и каждая минутная задержка казалась тяжким временем.

К вечеру во дворе собралось около двадцати семей, и каждый уголок этого чужого, но так родного места, был занят и пропитан напряжением, тревогой, будто тени прошлого не покидали его, а ожидание ещё большего невысказанного притягивало их вместе, как бы не позволяя им разойтись. В воротах стояла охрана, и никто не мог покинуть этот временный приют, в котором, несмотря на усилия, люди не могли успокоиться, поглощённые своими мыслями и страхами. Над кострами, на которых разогревалась вода, поднимался пар, давая иллюзию тепла и уюта, но всё это было так же обманчиво, как и сам тот момент, который должен был пройти, оставив их в раздумьях и неизвестности.

Полтора дня они провели в этом дворе, охваченные снежной бурей, что не прекращалась. Люди строили палатки из одеял и кошмов, стараясь создать хоть какую-то защиту от безжалостного холода. Они шептали друг другу: «Хоть бы скорее…» в ожидании какого-то поворота, хоть и не зная, чего именно они ждут – освобождения или, может, конца всех этих мучений. Семья Салавди устроилась под навесом, под старой телегой без колёс, на которой они сложили свои вещи и усадили детей. Мать принялась готовить завтрак, хотя было уже близко к полудню, но заботы её не позволяли ей думать о времени. Она ловко ощипала курицу, которую Салавди принёс с собой, когда ушёл собирать дрова. И вот, наконец, еда была готова, но не было времени наслаждаться вкусом. Мать всё ещё не успела поесть, как ворота внезапно распахнулись, и началась погрузка на машины, покрытые брезентами, стоявшие друг за другом, не позволяя остановиться на миг.

Погрузка была быстрой и безжалостной. Уже на пятый-шестой машине очередь дошла до семьи Салавди. Они уселись в тесном кузове, и, как всегда бывает в такие моменты, все они тесно прижались друг к другу. Дети сидели возле кабины, а взрослые позади, вглядываясь в последний раз в свои родные места, в те улицы, которые, казалось, уже никогда не будут такими, как прежде. Но что могла дать эта дорога в Грозный? Пустое ожидание, холод и тишина. Шины скользили по снегу, и лишь редкие слова пассажиров нарушали эту мертвую тишину. Впереди была только неизвестность, запутанная и полная неопределенности, но, возможно, она скрывала за собой и тень надежды на что-то лучшее, пусть даже в неясной и зыбкой форме.

Из дневника Салаудди:

(Мы проехали мимо мечети, которая когда-то служила нам местом праздников и жизни, а теперь, после того как были пережиты войны, она стала чем-то, что уже не могло возвратить того, что когда-то было. Мы проехали мимо магазина, сельсовета, и мимо центральной площади, где когда-то были наполнены радостью и шумом дети, играющие в мячик и «городки», где старики сидели и разговаривали друг с другом, как будто все это было вчера. Теперь же эта площадь была пуста, и дома стали безжизненными, их обитатели давно ушли, унося с собой звуки и радости прошлого.)

Эти места, полные воспоминаний о прошедших днях, теперь, казалось, хранили в себе пустоту и печаль. Безвозвратно ушли те дни, когда площадь была полна детского смеха, когда мальчишки и девчонки беззаботно играли, а старики, сидя под сенью деревьев, вели неспешные беседы о жизни. Теперь эта площадь казалась пуста, как и все вокруг. В каждом доме, который когда-то был полон тепла и заботы, теперь царила тишина, наполняющая всё своим пустым эхом. Даже дом тёти, в котором когда-то было так уютно и безопасно, теперь пустовал. Тихо было везде, и пустота на улицах казалась безысходной. Тишина стала знаком утраты, символом того, что время неумолимо движется вперёд, оставляя за собой только воспоминания и забытые мечты.