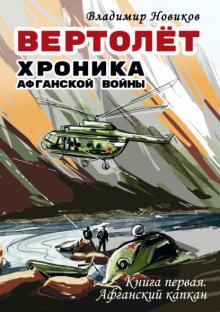

Вертолёт. Хроника Афганской войны. Книга первая – Афганский капкан (1979–1981) бесплатное чтение

© Владимир Новиков, 2024

© Интернациональный Союз писателей, 2024

Светлой памяти лётчиков границы в Афганской войне, павших и живых, посвящается

Выражаю благодарность компании ООО «Техпромсервис» г. Уфы и лично Алексею Георгиевичу Шестопалову за помощь и поддержку в издании серии книг «Вертолёт. Хроника Афганской войны»

От автора, или Обращение к боевым товарищам

Эта книга о вас и для вас, мои дорогие сослуживцы, боевые товарищи, лётчики, штурманы, технари, пограничники. Все вы там есть, имена и фамилии сохранены. В этом романе моя и ваша жизнь, наша молодость. Всё то, что горит, дымится, болит в наших душах, которые никогда не остынут от войны. В книге ещё живут, летают, смеются, любят, шутят и воюют они, наши друзья и братья, которых уже давно нет на земле. В книге этой живём воюем и мы, молодые, отчаянные, загорелые и обветренные, опалённые огнём нашей молодости, наших страстей, надежд и желаний. Как сегодня, я вижу мудрого, выдержанного, спокойного, жёсткого и дальновидного политика – седого генерала Матросова. Хорошо помню и его оппонента, сложного и тонкого восточного мудреца Ахмад Шаха Масуда. Я, как и вы все, не могу жить без этой, может быть, самой болезненной и дорогой части моей души, которая и сегодня остаётся и живёт там, в Афгане восьмидесятых. В моём дырявом, как решето, вертолёте, ещё дымящемся после посадки. В моём тревожном, многокрасочном, многозвучном сне под жгучим и слепящим солнцем Афганистана.

Прочтите эту книгу, и вы снова помолодеете. На тридцать лет. Это наша военная лётная молодость. У нас её никому не отнять.

Владимир Новиков

Вступление

Героическим боевым лётчикам границы – ветеранам Афганской войны посвящается эта книга. Слова участника Великой Отечественной войны, талантливого русского писателя Виктора Петровича Астафьева из его книги «Живых и мёртвых чтим мы свято» стали первым кредо для моих афганских книг: «Мы воевали достойно, поэтому хотим знать об Афган 9 ской войне всю правду»[1].

28 мая 2009 года. Центральная часть мемориала авиаторам, погибшим в Афганистане в 1979–1989 годах. Открыт 14 августа 2008 года на авиабазе ФСБ России в Йошкар-Оле28 мая 2009 года. Центральная часть мемориала авиаторам, погибшим в Афганистане в 1979–1989 годах. Открыт 14 августа 2008 года на авиабазе ФСБ России в Йошкар-Оле

Второе моё кредо: «Все лёт чики-пограничники, прошедшие через Афганистан, таджикско-афганскую границу и Северный Кавказ – настоящие патриоты и герои нашей Родины. Десятки, сотни раз смотрели они в лицо смерти. О них должна знать вся наша огромная Россия. Пишу Оду боевому вертолёту и Реквием по лётчикам границы».

Третье кредо: «Лётчик, штурман, авиационный техник и инженер – это не только героические и рискованные профессии, это такое особое состояние души. Возвышенное, окрылённое, творческое. Всю жизнь требующее от офицера учёбы, переучивания на новые типы самолётов и вертолётов, совершенствования, дисциплины, самоконтроля. Огромной силы воли, профессионализма, мужества и ответственности».

Все герои восьми книг моего исторического романа – это имена и фамилии реальных боевых лётчиков. Легендарных пограничных боевых афганских лётчиков. Девяносто процентов экипажей вертолётов авиации погранвойск, а это больше тысячи экипажей, с 1980 по 1989 год прошли через Афганистан. Лётчики-чекисты Афгана победили страх. Они были выше страха. Ничего не боялись, ни ДШК[2] и ПЗРК[3], ни даже смерти. Летали, как ангелы, над самыми высокими в мире горами, по глубоким и узким ущельям Памира, Тянь-Шаня и Гималаев и над самыми жаркими пустынями планеты – Каракумами и Регистаном. Летали на отечественных чудо-вертолётах конструкции Миля: Ми-8, Ми-24 и Ми-26.

До сих пор мало известно о том, что в Афганистане наряду с воинами Советской Армии воевали – да ещё как воевали! – «воины границы» и советские лётчики-пограничники. Впервые официально об участии погранвойск в Афганской войне было сказано в 2018 году. В общем-то, оно и понятно: в те годы эти парни в зелёных фуражках с авиационными крылышками на погонах и в петлицах относились к самой засекреченной структуре нашей страны. Раньше, в период Афганской войны и крупного вооружённого конфликта на таджикско-афганской границе, с 1979 по 1993 год, это была авиация погранвойск КГБ СССР. Потом, с 1993 по 2005 год, – авиация уже самостоятельной Федеральной пограничной службы России. Теперь, с 2005 года по настоящее время, – это авиация ФСБ России. В основе это от пятнадцати до двадцати отдельных авиаполков и отдельных авиаэскадрилий, разбросанных по периметру государственной границы Советского Союза, – а это более шестидесяти тысяч километров, – сейчас и Российской Федерации.

И я точно знаю, что те лётчики, которые носили в восьмидесятые годы на своих плечах зелёные погоны, читая афганские статьи и книги, смотря голливудские фильмы про тот же до боли знакомый Афганистан, только хмыкали. И говорили, мысленно или вслух: «А мы-то чем были хуже лётчиков советских ВВС или американских лётчиков? Только вот о нас никогда не напишут! И фильмов не снимут…»

…Напишут!

Я напишу! Потому что хочу исправить эту огромную историческую несправедливость. Потому что страна должна знать своих героев. И мечтаю, чтобы на базе этой уникальной книги сняли честный и хороший многосерийный художественный фильм про подвиги пограничников и лётчиков границы в Афганской войне. И в других крупных вооружённых конфликтах на государственной границе СССР и России.

Осмысливая пройденный жизненный путь, я убеждён, что в жизни каждого поколения русичей и россиян случаются какие-то наиболее яркие события, которые глубокой бороздой навсегда врезаются в память, в душу и в сердце. Для моих уральских дедов и прадедов-казаков это были революция и Гражданская война. Для моих родителей и их одногодок и родственников – Советско-финляндская и Великая Отечественная, война с Японией. Для моего послевоенного поколения таким событием стала десятилетняя Афганская война восьмидесятых годов, которая до сих пор не отпускает от себя и, видимо, уже никогда не отпустит прошедших через это огненное пекло воинов-афганцев. Некоторые учёные люди называют это «афганским синдромом». Уверен, что для моих детей и восьми внуков в их жизни тоже будут свои потрясения и синдромы, будут «свои Афганистаны». И я знаю, что они прочитают эту книгу и будут сравнивать, как было у нас и как будет у них.

- …Ваше благородие, госпожа удача,

- Для кого ты добрая – а кому иначе.

- Девять граммов в сердце – постой, не зови…

- Не везёт мне в смерти, повезёт в любви[4].

Отличная песня из любимого и десятки раз просмотренного фильма «Белое солнце пустыни». За душу берёт любого военного человека. Всех, кто участвовал в жестоких боях и операциях. Или – применительно к пограничным лётчикам-афганцам – в сотнях и тысячах боевых вылетов. И остался при этом живым и здоровым. В то время как десятки твоих боевых друзей, сотни солдатских жизней на твоих глазах ушли в вечность. В иной мир. Ну как тут по этому случаю да за это везение и за удачу не выпить законные фронтовые «сто грамм»? По поводу годовщин ввода войск и вывода войск из Афганистана. Если уж ты остался живым в этой глупой десятилетней человеческой мясорубке…

Ведь и ты десятки раз мог быть убитым очередью из автомата или крупнокалиберного пулемёта ДШК. Или сбит ракетой типа «Стрела-2» и «Стингер», выпущенной моджахедами из засады. Мог сгореть в сбитом и взорвавшемся вертолёте. Мог стать калекой при вынужденной посадке в горах и в пустынях. И всё же – ты остался живым. Может, не совсем здоровым, но всё же живым. Именно это все лётчики-афганцы, уцелевшие в той мясорубке, считают самой главной наградой и везением.

Но везение и удача, друзья мои, переменчивая и непредсказуемая субстанция. А приходит она лишь к тому, кто не уповал и не ждал её, а просчитал три, пять, десять вариантов возможных действий, своих сил и возможностей. А также действий и возможностей противника. И выбрал тот единственный путь или способ, который дал преимущества в бою или в операции. Для лётчиков авиации погранвойск это означает только одно – умение летать, воевать и побеждать.

К сожалению, во многих боевых операциях всё было не так просто, как оно иногда кажется со стороны. Всё давалось трудом и потом, набитыми шишками и ошибками, опытом и кровью. И главный герой этой книги Сергей Лоскутов, для которого автор стал прототипом, сразу вспомнил, с чего все его афганские боевые полёты и приключения начались.

С середины января боевого восемьдесят второго.

Повторюсь – главными и единственными героями всех моих восьми афганских книг являются непосредственные участники афганских событий. Пограничная деятельность в Афганистане была долгое время под запретом и умышленно уводилась от внимания общественности. Лишь двадцать пять лет спустя, после вывода войск из страны, в открытом формате впервые прозвучала информация о том, что части и подразделения пограничных войск КГБ СССР первыми вошли в Афганистан – и последними его покинули.

Этот мой исторический пограничный роман – первый панорамный и открытый взгляд на ранее закрытые проблемы и темы, на то, что всегда оставалось за кадром. Пришло время отдать должное тем молодым ребятам – пограничникам и лётчикам и их мудрым руководителям, – которые с достоинством и честью выполняли свои боевые пограничные задачи по охране, защите и жёсткой обороне государственной границы СССР на южных рубежах нашей страны.

В этой книге заложена великая мудрость для будущих поколений россиян: у любого читателя после прочтения этой книги должно появиться желание обладать такой же силой воли, стремлением выжить и победить, как у лётчиков Великой Отечественной Алексея Маресьева и Захара Сорокина, как у сотен сбитых экипажей боевых афганских лётчиков в горах и в пустынях Афганистана. Находясь на грани жизни и смерти, они не отчаивались, а до конца боролись. И при этом многие зачастую побеждали смерть. С них, с героев моей книги, надо брать пример нашей российской молодёжи.

Я поселил в своём сердце всех героев моей художественной книги «Вертолёт. Хроника Афганской войны» за тридцать лет работы над ней. Это реальные исторические личности – и положительные, и отрицательные. Сопереживал им, страдал за них, изучал их служебный путь, подвиги, потери, учился у них. Сложно написать правду о любой войне – ещё сложнее писать о необъявленной Афганской. Надо самому через неё пройти, прочувствовать, понять, изучить со всех сторон.

Я, уважаемые товарищи, смею вас заверить, честно и достойно все девять лет прошёл по её дорогам, горам и пустыням. Летал рядовым лётчиком-штурманом в экипажах вертолётов Ми-8 и Ми-24, инспектором-штурманом, старшим офицером опергруппы ГУПВ[5] и закончил службу начальником авиационной кафедры в Пограничной академии ФСБ России. Но волею судьбы прошёл эту войну на достаточно большой должности, на службе в оперативной группе Главного управления погранвойск КГБ СССР. И понимаю, что даже я, ответственный за обобщение боевого опыта авиационных частей погранвойск в этой Афганской войне, не всегда точно знаю истинные мотивы и причины некоторых поступков моих героев. Многое тогда, к сожалению, было тайнами и секретами. И часто вскрывалось спустя много лет после того, как всё реально произошло.

И немаловажная задача автора – поднять на должный уровень, защитить честь и достоинство начальника погранвойск КГБ СССР генерала армии Матросова. Полководческий ум и талант генерала армии Матросова больше всего проявился в охране государственной границы СССР с 1967 по 1989 год, и особенно ярко заблистал его вклад в необъявленной Афганской войне с 1979 по 1989 год. Показать его огромную роль и доказать, что он настоящий Герой Советского Союза, который «малой кровью» и в короткие сроки выполнил на границе СССР с Афганистаном все поставленные ему Правительством СССР главные задачи необъявленной Афганской войны. Решил он их уже к концу 1985 года.

И мало кто знает, что генерал армии Матросов получил чёрную неблагодарность ещё в самом начале афганской пограничной эпопеи от нового (к счастью, временного) руководителя КГБ СССР генерал-полковника В. Ф. Федорчука, назначенного Генеральным секретарём ЦК КПСС Л. И. Брежневым на освободившуюся должность сразу после перевода Ю. В. Андропова секретарём ЦК КПСС.

Приведу вам эпизод – он сам по себе говорит о многом, – свидетелем которого был генерал-лейтенант Карл Ефремович Кортелайнен в 1982 году. Это бывший начальник войск Дальневосточного пограничного округа КГБ СССР, а с 15 июня 1982 года по 4 марта 1990 года – председатель КГБ Эстонской ССР. Он присутствовал на этом (проводимом Федорчуком) первом уникальном совещании.

Встреча автора (В. С. Новикова) с генералом К. Е. Кортелайненом проходила в присутствии генерала Н. А. Рохлова 29 октября 2016 года в госпитале ФСБ России в Москве, на улице Пехотной, дом 9. Карл Ефремович Кортелайнен тогда и поделился с нами своими воспоминаниями. Вот его слова:

«…Вы только вдумайтесь, коллеги, какой некомпетентностью, каким нахальством, грубостью и наглостью надо обладать, чтобы так обидеть Главного пограничника Советского Союза. Сразу после вручения генералу армии Матросову Звезды Героя Советского Союза (это было 26 февраля 1982 года) недавно назначенный (26 мая 1982 года с должности министра внутренних дел СССР Л. И. Брежневым) председателем КГБ СССР генерал-полковник В. Ф. Федорчук обидел выдающегося пограничника при самой первой встрече со своими заместителями и председателями КГБ союзных республик. В кабинете бывшего председателя КГБ СССР Ю. В. Андропова на четвёртом этаже дома два на Лубянке. Задал Матросову такой некорректный и бес тактный, обидный и провокационный вопрос. При этом унизил его при всех своих заместителях».

Цитирую слова воспоминаний генерала Кортелайнена дословно:

«– Ты за что, Матросов, Героя получил? Какой такой геройский подвиг совершил, тридцать лет протирая штаны в генеральских кабинетах?

Матросов побледнел и, сцепив зубы, промолчал, глядя прямо в лицо обидчику. А вновь назначенный председатель КГБ Федорчук, не обращая внимания на Матросова, продолжал далее знакомство и разнос других своих заместителей и начальников управлений».

Со слов К. Е. Кортелайнена, генерал армии Матросов после этого снял с кителя Звезду Героя Советского Союза. И пока через полгода не убрали Федорчука с должности председателя КГБ, больше её не надевал.

17 декабря 1982 года генерал-полковник В. Ф. Федорчук будет переведён обратно в министры МВД СССР Ю. В. Андроповым, ставшим Генеральным секретарём ЦК КПСС. Новым председателем КГБ СССР будет назначен генерал-полковник В. М. Чебриков, с которым у Матросова были – и далее сложатся – прекрасные отношения и полное взаимопонимание.

Эта «показательная порка и обида» для генерала армии В. А. Матросова была похлеще, чем слова новых властей России после распада Советского Союза в адрес воинов-афганцев: «Мы вас в Афган не посылали». Она оставила глубокую рану в душе и в сознании истинного патриота нашей страны – генерала армии Вадима Александровича Матросова. Заставила его критически относиться ко всем большим руководителям в ЦК КПСС, в Правительстве, в Министерстве обороны, да и в управлениях КГБ СССР. К их уровню знаний, интеллекту, патриотизму и профессионализму.

Но не зря в русском народе мудрецы говорят, что нет худа без добра, как и добра без худа. Эта обида приведёт к тому, что на многие прошлые, настоящие и будущие события генерал армии В. А. Матросов всегда будет иметь своё собственное мнение. Зачастую отличное от мнения большинства руководителей страны в то тревожное и судьбоносное время. И придёт к тому, что будет проводить собственную пограничную стратегию и политику во второй половине Афганской войны.

Матросов найдёт возможность и встретится с реальным и уважаемым им лидером таджикских боевиков из партии умеренного ислама Ахмад Шахом Масудом. Эти судьбоносные встречи до и после вывода советских войск из Афганистана сыграют огромную роль в создании и объединении отрядов самообороны кишлаков, городов и ущелий на севере страны. На базе вначале четырёх провинций партии умеренного ислама (Бадахшан, Тахар, Кундуз и Саманган), называемой «Северным альянсом», а затем и семи провинций вплоть до Балха, так называемого государства Масудистан под руководством Ахмад Шаха Масуда. Эта буферная зона, созданная с помощью Матросова, продержится всего пять лет, но после распада СССР сыграет важную роль в охране границы с Афганистаном суверенных Таджикистана, Узбекистана и Туркмении.

Потому что новая Россия – наследница Советского Союза – после вывода войск будет морально и материально поддерживать Республику Афганистан всего четыре-пять лет. И опять вмешается враг – присоветуют американские советники новому президенту России Борису Ельцину прекратить поставки Афганистану. Как только мы в 1992 году прекратили поставки топлива, боеприпасов и материально-технических средств, режим президента Наджибуллы был обречён, потому что через открытую афгано-пакистанскую границу эти же американцы значительно увеличили поставки оружия, боеприпасов и новых отрядов боевиков. А Ахмад Шах Масуд будет убит арабскими наёмниками-журналистами не без участия Усамы бен-Ладена и созданной им террористической организации «Аль-Каида»[6]. Мат росов до конца жизни был убеждён, что всё это звенья одной цепи – работа спецслужб США против СССР, а потом и против России. И этому преступному симбиозу – спецслужбы США, Администрация Президента России Ельцина и младореформаторы России – у него были тогда десятки доказательств. Слова Матросова по этому поводу запали мне в душу навечно: «Только тот, кто хорошо знает своё прошлое, имеет право на лучшее будущее».

Первый по-настоящему боевой афганский 1982 год у автора этой книги ассоциируется с раскалённой пустыней. Поэтому и назвал я две свои первые книги «Афганский капкан» и «Огнен ные Каракумы». Магические горные и пустынные пейзажи, жгучее солнце и невыносимая жара – именно таковы были мои впечатления, когда я впервые попал в Марыйскую, а потом и в Душанбинскую, и в Алма-Атинскую авиачасти погранвойск на границе с Афганистаном. Затем при выполнении боевых полётов по всему северу Афганистана на смену постоянной жаре и жажде пришло ощущение буквально дышащей в спину опасности. От оазисов пустыни, от городов и кишлаков, ощетинившихся автоматами и пулемётами, от высоченных ледников, горных вершин, длинных и узких ущелий.

Исторический роман-эпопея «Вертолёт. Хроника Афганской войны» состоит из восьми частей – восьми отдельных книг:

1. Афганский капкан (1979–1981).

2. Огненные Каракумы (1982).

3. Горные орлы Памира (1983).

4. Разгром горных баз (1984).

5. Афганский зигзаг (1985).

6. Национальное примирение (1986).

7. Вывод войск (1987–1989).

8. Противостояние (1990–2010).

Часть 1. Москва златоглавая

Глава 1. Большая Лубянка, дом два

1980 год. Москва, Лубянская площадь. Памятник Ф. Э. Дзержинскому. Окно пятого слева кабинета, где в то время сидел автор этой книги, находилось на самом верхнем – девятом – этаже этого исторического здания по улице Большая Лубянка, дом 2

30 августа 1979 года.

В соответствии с предписанием назначенный инспектором-штурманом авиаотдела ГУПВ майор Сергей Лоскутов, отгуляв законный отпуск сразу после перевода из Воркуты, вышел на службу в Москве. В военной форме доехал на метро до станции «Дзержинская» (ныне «Лубянка»). Без четверти девять позвонил из будки телефона-автомата на первом этаже универмага «Детский мир» в кабинет штурманской службы авиаотдела Главного управления погранвойск по улице Большая Лубянка, дом 2. Трубку снял полковник Кунаев.

– Товарищ полковник, майор Лоскутов для дальнейшего прохождения службы прибыл.

– Очень приятно, Сергей Петрович. Рад тебя слышать. Где ты сейчас находишься?

– На первом этаже «Детского мира». Как к вам пройти?

– Подожди минутку на трубке… Да, Сергей Петрович, через полчаса подходи к пятому подъезду дома два. Это со стороны книжного магазина «Глобус» по улице Кирова (теперь «Библио-Глобус» на улице Мясницкой). А я пока на тебя оформлю заявку на временный пропуск. В кабинет девятьсот двадцать шесть на девятом этаже.

– Есть, товарищ полковник. К пятому подъезду дома два через полчаса. Потом в кабинет девятьсот двадцать шесть на девятом этаже.

Предъявив в бюро пропусков документы и получив пропуск, Лоскутов показал его строгой охране вместе с военным билетом. Прошёл в здание через пятый подъезд. Добравшись на лифтах и по переходам из одного длинного коридора в другой, а с помощью «опроса местных жителей» – до нужного кабинета, Сергей постучал в дверь и вошёл. Навстречу ему поднялись и тепло ответили на приветствие два офицера – полковник Александр Иванович Кунаев и майор Николай Николаевич Богомолов. Обоих Лоскутов уже знал. Многократно общались по телефону по служебным вопросам. Хорошо были знакомы ещё с семьдесят шестого. Начиная со сборов штурманов авиачастей и с переучивания Лоскутова на вертолёт Ми-8 в Тбилисском учебном авиаполку. Да и Лоскутов уже отлично знал, что главный штурман авиации погранвойск полковник Кунаев год назад стал первым среди авиаторов границы «Заслуженным военным штурманом СССР». И вдруг на очередной ВЛК[7] весной этого же года, в ЦНИАГе[8], оказался списанным по состоянию здоровья с лётной работы.

Кунаев и Богомолов быстро просветили молодого коллегу по всем вопросам службы и быта. Куда и кому отнести документы и отпускной билет. Где находится столовая и библиотека. Вот сейф стоит в углу, только надо получить в секретной части ключ от него и печать. И что здесь, в авиаотделе, не принято козырять и звать друг друга по воинским званиям. Лучше – по имени-отчеству. За исключением, конечно, начальника. Он для всех подчинённых – товарищ генерал. И только для особо приближённых и его начальников – Николай Алексеевич.

Рассказали, что Александр Иванович Кунаев полгода назад был списан по состоянию здоровья с лётной работы. Кардиограмма показала не те систолы, и давление после нагрузки зашкаливало. И он уже утверждён на недавно введённую должность начальника авиационной поисково-спасательной службы авиаотдела ГУПВ. А вместо него главным штурманом назначен подполковник Анатолий Яковлевич Пальчун. Но он сейчас в отпуске, до пятнадцатого сентября. А Серёжка, выходит, назначен на бывшую должность Пальчуна – инспектором-штурманом. И что в штурманской службе введена ещё одна вакантная должность – начальник аэрофотослужбы-штурман. И пока ещё неизвестно, кто из старших штурманов авиачастей погранвойск будет рассматриваться на эту должность. Кунаев сказал:

– Вот прибудет главный штурман товарищ Пальчун из отпуска, мы этот вопрос в нашем дружном коллективе и обсудим.

Потом полковник Кунаев объяснил, что начальник авиаотдела генерал-майор Рохлов в настоящее время тоже ещё в отпуске. А его обязанности исполняет заместитель начальника отдела полковник Игорь Иванович Ванюшин. Вот к нему на беседу в кабинет начальника отдела в одиннадцать часов и отправил Кунаев вновь прибывшего инспектора.

Подтянутый и моложавый, уже знакомый Сергею полковник Ванюшин быстро встал, вышел из-за стола, крепко пожал руку и весело сказал:

– Отлично, товарищ Лоскутов. Рад видеть молодое пополнение в нашем коллективе. Хорошо помню вас ещё со стажировки в Воркуте. И на щук однажды вместе летали на Вашуткины озёра. И в моих командировках по Северу мы с вами не раз встречались и летали на вертолётах. И в Москву вы на Ан-26 не раз прилетали, а я вас во Внукове и в Домодедове встречал. И в гостиницы вас устраивал. Я всё это помню.

– Так точно, товарищ полковник, были такие дела.

А дальше возник совсем уж неожиданный разговор. Полковник Ванюшин вспомнил вдруг такое, что даже сам Лоскутов давно забыл:

–Так это ты тот самый старлей Лоскутов, который на стажировке из академии играл с лётчиками экипажа Ил-14 в гостинице на Диксоне в храп[9] на банке в восемьсот рублей? Да ещё и ушёл при своих? Это редкий случай. Завидую вашей выдержке. И я в молодости был такой же рисковый и отчаянный. И у меня в жизни такие случаи бывали.

Смущённый, что кто-то ещё, кроме экипажа из шести воркутинских рядовых лётчиков самолёта Ил-14, играющих в храп на Диксоне, знает о его «подвигах», Сергей скромно выдавил:

– Так ведь, товарищ полковник, только смелость города берёт. Да и банки тоже.

Ванюшин весело засмеялся.

– Да я смотрю, ты юморист, Лоскутов. Это хорошо, значит, мы сработаемся. Шутки, юмор и сатира у нас в отделе поощряются. Кстати, расскажи мне кратко, как ты в Воркуте открыл, освоил и умудрился всех научить летать от истинного меридиана аэродрома взлёта?

– Я же при вас в Воркуте был на стажировке из академии. Полетал со всеми экипажами и понял, что никто не учитывает даже азимутальные поправки на схождение меридианов при полётах вдоль северной воздушной трассы. В академии я напросился на консультацию к начальнику штурманского факультета, бывшему главному штурману ВВС генерал-лейтенанту Лавскому. Вот с его подачи мои научные исследования этой проблемы и начались. И закончились выбором лучшего способа полёта для наших типов самолётов и вертолётов, но с установкой на каждый самолёт и вертолёт дополнительно гирополукомпаса ГПК-52 и астрокомпаса АК-53.

Но тут зазвонил какой-то чёрный телефон с блестящим гербом вместо цифрового диска. Полковник Ванюшин, не поднимая трубку, сказал:

– Идите в свой штурманский кабинет, устраивайтесь и обживайтесь. Все вопросы пока решайте с полковником Кунаевым. Потом договорим про полёты от истинного меридиана.

– Есть, товарищ полковник.

Располагался авиационный отдел на девятом этаже солидного старинного здания по улице Дзержинского, дом два. На девятом, если считать с подвальных этажей. Тех самых печально известных кабинетов и подвалов Лубянки. Потому что видимых со стороны площади Дзержинского этажей в этом здании было всего шесть. Серёжка на первом же году службы узнает, что на нижних этажах, в бывших подвалах Лубянки, уже давно нет ни кабинетов, ни камер, ни казематов. Там оборудованы огромные спортзалы, теннисные корты, стрелковый тир и склады самых различных вспомогательных, технических и обеспечивающих служб.

В конце семидесятых в этом здании располагался Комитет государственной безопасности СССР, а кроме него – Главное управление пограничных войск со всеми его управлениями и отделами. И весь личный состав авиационного отдела ГУПВ размещался на девятом этаже – в четырёх кабинетах, что были рядом. Кабинеты с широкими окнами, выходящими на Лубянскую площадь с памятником Ф. Э. Дзержинскому. Справа хорошо видно здание магазина «Детский мир». Слева – Политехнический музей. Впереди узкая улица 25 Октября. Справа от неё – «Охотный ряд». Дальше видна площадь возле Большого театра и краешек гостиницы «Москва». И чуть поодаль – красные зубчатые кирпичные стены и рубиновые звёзды Кремля. И верхушка храма Василия Блаженного видна, и ещё десятки сверкающих позолотой куполов… Серёжка сразу же подумал: «Кабинет у меня почти как у министра, с видом на Кремль. Вот только жаль, что всю Красную площадь из окна не видно. Только краешек. Но то, что Москва – златоглавая, прекрасно видно даже из моего скромного кабинета».

Кабинет начальника авиаотдела генерала Рохлова был стандартного размера, шесть на четыре метра, не больше, как и большинство комнат в этом здании. Обставлен был строго. Стены до высоты роста человека отделаны панелями под дуб, окна всегда наполовину зашторены и с закрытой форточкой. Два широких, опять же под дуб отделанных стола, поставленных буквой «Т», с пятью-шестью телефонами и двумя стульями для посетителей. Вдоль длинных стен расставлено по шесть стульев с обеих сторон. Сейф, зеркало, книжный шкаф, простой деревянный шкаф для верхней одежды – вот и всё спартанское убранство этого кабинета. И два портрета на стенах – Феликса Эдмундовича Дзержинского и Леонида Ильича Брежнева.

И всё же кабинет этот был просторным. В трёх других кабинетах авиаотдела стояло по пять-шесть таких же массивных, под дуб отделанных и покрашенных лаком столов. Но в последние два года авиаотдел заметно расширился. Год назад в штате было четырнадцать человек, теперь – в наличии уже восемнадцать. А по штату двадцать четыре. Поэтому с рабочими местами и столами для прибывающих офицеров было туговато.

Лётчики-инспекторы во главе с заместителем начальника отдела полковником Ванюшиным ютились в перегруженной комнате. Кроме массивного стола Ванюшина возле окна – ещё четыре, расставленных по кабинету так, чтобы поместились все пять столов. Два инспектора по вертолётам – полковник Василий Зерин и подполковник Игорь Антипов, и два инспектора по самолётам – подполковник Александр Валаев и майор Юрий Мирошниченко, который должен был вскоре прибыть.

У штурманов пока был самый незагруженный кабинет. Всего четыре стола. Два сдвинутых и массивных – возле окна: Александра Кунаева и Анатолия Пальчуна. И два поменьше размером, ближе к двери. Один Николая Богомолова, он тогда был старшим офицером по воздушно-огневой подготовке. А за другой свободный стол и усадили майора Лоскутова. И надо же такому чуду случиться – усадили на тот самый стул и за тот самый стол, за которым он сидел перед тогдашним главным штурманом полковником Виктором Ткаченко на собеседовании, ещё перед назначением в Воркуту после окончания академии. Сергей запомнил этот стол на всю жизнь по дубовой текстуре дерева и надписи, нацарапанной кем-то по полировке сбоку, на торце: «Дай Бог удачи».

По наследству этот удачливый стол и стул достались Лоскутову от полковника Кунаева. Сергей погладил крышку стола, мысленно поздоровавшись со старым знакомым. В этот день он не раз возвращался к простой мысли: как всё же в жизни лихо сюжет закручен. Действительно, получилось так, как сказал когда-то ему на собеседовании после окончания академии и перед назначением штурманом арктической эскадрильи Виктор Ильич Ткаченко:

– Обживайте, капитан Лоскутов, этот стул и стол, авось ещё они и пригодятся когда-нибудь в будущем.

И ведь пригодились. Случайность это или некая кем-то свыше спланированная закономерность? Трудно объяснить даже самому себе. Но сидел он потом за этим столом и на этом стуле в общей сложности более семи лет, будучи инспектором-штурманом авиа отдела ГУПВ…

Хуже всего ситуация была в кабинете у инженеров. Ещё год назад их было по штату всего пять, а стало семь человек. Во главе с заместителем начальника авиаотдела по инженерно-авиационной службе полковником Николаем Ивановичем Тумановым: Леонид Абросин, Степан Зносок, Владимир Иванов, Валерий Стефановский, Геннадий Федоренко и Александр Махов. И ожидалось прибытие ещё двух офицеров, уже назначенных приказом. Несколько человек сидели по двое за одним столом. Все проходы заняты стульями и сейфами. Скученно и душно. Работать неудобно, все друг друга отвлекают. Телефонные звонки надолго выбивают из колеи.

В отделе шутили: для того чтобы были свободные места в кабинетах для всех офицеров, каждый день необходимо, чтобы треть отдела была в командировках. Или ещё смешнее: надо лётчикам вдвое увеличить отпуска. Тогда и будет на всех места хватать. Хотя знали, что вопрос об увеличении числа кабинетов стоит давно. Но пока не решается. И понятно почему – весь пограничный Главк расширяется.

Сергей рассказал Кунаеву и Богомолову о содержании беседы с полковником Ванюшиным. Умолчал только об игре в храп. И что тот посоветовал ему по всем вопросам на первых порах обращаться к полковнику Кунаеву.

– Вот я и хотел бы, уважаемый Александр Иванович, спросить у вас совета как у старшего и опытного товарища: с чего начинать службу в этой должности и за этим столом? На вашем бывшем рабочем месте.

Полковник Кунаев вначале пошутил. Что-то вроде того, что каждый эти вопросы решает индивидуально, в зависимости от уровня умственного развития и собственных амбиций.

Но видя, что Серёжка ждёт ответа, задумавшись, сказал:

– Присматривайся, Сергей, на первых порах: как, кому и что мы отвечаем на телефонные звонки. И знай: возьмёшь трубку руками, а побежишь исполнять ногами. Купи и заведи себе для начала две тетради: секретную в секретной части и простую для несекретных записей. Записывай все задачи и вводные от всевозможных начальников. Ибо давно известно, что самый плохонький карандаш всегда лучше самой хорошей памяти.

Сергей молчал.

Кунаев посмотрел сверху вниз на свою молодую смену и, подумав, продолжил:

– Самое главное, Сергей Петрович, для тебя сейчас – и за что приходится нам, всем штурманам авиаотдела, отвечать и страдать – это, пожалуй, выдвижение офицеров из авиачастей на вышестоящие должности. У Пальчуна, конечно, все данные по штурманам есть. Я их ему сам передал. Но я и тебе тоже советую завести и постоянно освежать списки всех штурманов самолётов и лётчиков-штурманов вертолётов во всех двадцати наших авиачастях на границе. Эти списки «резерва на выдвижение» ты должен обновлять каждый год и постоянно знать все изменения и передвижки за прошедший год. Из каждой части, где будешь в командировке, для себя и твоего начальника Пальчуна ты должен постоянно привозить свежие и обновлённые данные по штурманам частей, эскадрилий, отрядов и звеньев. Чтобы в любой момент быть готовым предложить начальнику отдела две-три кандидатуры на повышение из любой нашей части в любую другую часть.

Видя, что Лоскутов «не въехал» в суть дела, Кунаев уточнил:

– Потому что обычно один из вас будет на месте, в Главке, а другой в это время будет в командировке, на границе. И как часто было у нас с Ткаченко: главный штурман в командировке, а я должен срочно искать кандидатуры для замещения десятка вакантных должностей. И цепочку из трёх-четырёх штурманов сдвигать. А это не самое простое дело. За них ты отвечаешь точно так же, как и за себя самого. Ну, и сам ты должен разумно следить, чтобы и застоя в частях не было, чтобы всегда три-четыре опытных штурмана-инструктора в каждой части было. Для начала, пожалуй, этого хватит. Всё остальное придёт к тебе по мере освоения должности.

Через неделю вышел из отпуска генерал Рохлов. Занятый делами и куда-то спешащий, он зашёл в кабинет штурманов, поздоровался со всеми за руку. Дал команду, чтобы полковник Кунаев «поруководил войсками» в его кабинете, пока он не придёт с совещания. И, поздоровавшись, мимоходом спросил у Лоскутова:

– Как устроился, есть ли нерешённые вопросы?

– Всё нормально, товарищ генерал. Стол, стул, телефон и сейф у меня уже есть. Остальное, как говорят мои старшие товарищи, приложится.

– Хорошо, когда всё нормально. Разберёмся по ходу дела. Готовься к командировке в Алма-Ату в начале октября. Будем тренироваться в полётах на Ми-8 в горах, проверять готовность лётного состава к полётам и слетаем на Мургаб.

Кстати, в главном своём совете «молодой смене» полковник Кунаев оказался совершенно прав. Хорошо, что он вовремя Лоскутова предупредил, а тот внял этому совету и заранее подготовился. Уже через пару месяцев, когда полковник Пальчун был в командировке, начальник отдела генерал Рохлов вызвал Лоскутова в кабинет и поставил прямой вопрос:

– Лоскутов, кого из опытных штурманов из авиачастей будем назначать в первый экипаж самолёта Ил-76?

– Товарищ генерал, разрешите уточнить, из какой части?

– Мне всё равно, из какой части ты его найдёшь или возьмёшь. Срочно нужна кандидатура молодого, грамотного, перспективного, способного освоить самый большой самолёт в нашей авиации. Он должен быть с высшим училищем и штурманом первого класса, чтобы включить его в список экипажа на переучивание и послать заявку в Центр подготовки лётного состава ВТА в Иваново. На февраль-март следующего года. Для информации тебе: командиром экипажа будет майор Орлов из Владивостока, помощником командира корабля – капитан Хайруллин с Сахалина. Инженеров и техников нам даст сейчас полковник Зносок.

Посмотрев на стоящего перед ним майора, генерал сказал:

– У тебя максимум полчаса на размышления.

Видя лёгкую озабоченность на лице подчинённого, генерал уже другим, совещательным тоном добавил:

–Лоскутов, я бы на твоём месте не мудрствовал лукаво, а немного пощипал Воркуту. Ты своих штурманов хорошо знаешь, они у тебя все первоклассные. К тому же по всему Северу полетали. От Мурманска до Анадыря. От истинного меридиана умеют летать на острова и вглубь Арктики, ориентируясь по ГПК[10] и астрокомпасу. Звёзды даже «считать» умеют. Они мне в последней северной командировке очень даже понравились. Особенно как «зайчики» от Солнца, Луны и звёзд по астрокомпасу ловят. Даже мне показали, как это делается. У нас в своё время такого интересного занятия не было… Короче, через полчаса жду данные кандидатуры по форме бланка-заявки, который возьмите у Валаева или у Зноска.

– Есть, товарищ генерал. Разрешите идти.

– Идите.

Пришёл Сергей к себе в кабинет и стал размышлять. Своих воркутинских штурманов он действительно знал хорошо. В требования генерала укладывались Мелешко, Беспалый и Кононов. Семёнов и Рыкованов не оканчивали высших училищ. Титов и Рубцов пока второго класса, они тоже отпадают. Остальные – выпускники позапрошлого и прошлого года, молодые и зелёные.

Из этой троицы самый старший – штурман авиаотряда капитан Виктор Мелешко. Семьдесят четвёртого года выпуска из Ворошиловградского высшего училища. Больше пяти лет летает на Севере. Несколько медлительный. Характер такой – флегматичный. Но зубастый стал, даже поспорить с флаг-штурманом на последней проверке в воздухе умудрился. По поводу последовательности работы на самом длинном этапе маршрута. В шестьсот километров, между Хатангой и Тикси. Это неплохо, значит, уверенность в себе появилась. Опыт появился.

Беззубому штурману на таком большом корабле делать нечего. К тому же он, Мелешко, в академию не сможет поступать. По физическим возможностям. В училище штангой занимался. Вены на ногах расширенные. Не пройдёт врачебно-лётную комиссию точно. Его доктора уже цепляли. К поступающим и слушателям в Военно-воздушную академию требования жёсткие. А вот живчики Беспалый и Кононов в академию смогут поступить. Пусть они и поступают, тоже нужное дело. Остаётся одна кандидатура – капитана Мелешко.

Эту кандидатуру Лоскутов и предложил через полчаса генералу. Виктор Мелешко и прошёл в список первого экипажа самолёта Ил-76 в авиации погранвойск. И надо сказать, что он не подвёл. В апреле восьмидесятого первый экипаж закончил теоретическое и практическое переучивание, получил в Ташкенте первый самолёт Ил-76Т и перегнал его в Иваново. Где на нём и проходил практическое обучение у армейских инструкторов.

А после воркутинских учебных сборов руководящего состава авиации погранвойск в семьдесят восьмом году были разработаны материалы по проведению лётно-тактических учений (ЛТУ) в каждой авиачасти. И в течение 1979–1980 годов учения были проведены. Сергей видел все эти документы на столе неофициального начальника штаба авиаотдела полковника Кунаева. Он их изучал, анализировал, обобщал и после утверждения начальником авиаотдела высылал обратно в части. С замечаниями по устранению и с рекомендациями по улучшению.

После этого в частях, в соответствии с указанием начальника авиаотдела ГУПВ, ежеквартально стали проводиться учебные полигонные стрельбы, пуски ракет и бомбометания на тактическом фоне. С обязательными маршрутными полётами и высадкой десан тов на незнакомые и необорудованные площадки. Благодаря этим стрельбам и бомбометаниям в частях появился невиданный ранее интерес к боевому применению авиационного вооружения. И резко повысился уровень классности лётного состава, появилось гораздо больше первоклассных лётчиков и штурманов. И чего вообще раньше не было в авиации погранвойск – появились лётчики-снайперы и штурманы-снайперы.

Николай Алексеевич Рохлов совсем недавно – в мае этого, семьдесят девятого, года – получил воинское звание генерал-майор и вскоре стал первым «Заслуженным военным лётчиком СССР» в авиации погранвойск. За год облетал все свои авиачасти по всему периметру государственной границы. И познакомился со всеми начальниками войск погранокругов и их заместителями, с командирами авиачастей и их заместителями. Ну и с районами полётов и охраняемыми участками авиачастей. Известно от старших товарищей, что он долго работал в 12-м Тбилисском отдельном учебном авиаполку. Выяснил возможности полка по переучиванию различных категорий лётного состава. И прежде всего – на вертолёт Ми-8т. В результате появилась программа, обязывающая учебный авиаполк закончить переучивание оставшегося лётного состава трёх авиачастей погранвойск к концу 1979 – началу 1980 года.

В авиаотдел Главка генерал Рохлов стал брать не только образованную, но и проявившую себя на деле молодёжь. Полковник Александр Евдокимов, майор Александр Махов, майор Николай Богомолов, подполковник Игорь Антипов, майор Юрий Фролов, майор Иван Ключник, майор Юрий Мирошниченко, майор Владимир Новиков и другие. Это резкое омоложение инспекторского состава сразу внесло свежую струю в работу авиаотдела, вырисо валась чёткая система преемственности и передачи опыта от старшего поколения к молодому.

И этот «баланс сил» в центральном руководящем органе авиации погранвойск – молодых, среднего и старшего возраста различных категорий авиационных специалистов – в руководстве авиачастями, в авиаотделах пограничных округов и Главного управления погранвойск сохранялся генералом Рохловым до конца его службы. Авиационный отдел благодаря Рохлову стал расширяться, появились новые должности. В том числе – начальники службы безопасности полётов, авиационной поисково-спасательной службы, парашютно-десантной службы, огневой и тактической подготовки, аэрофотослужбы, главный инженер по самолётостроению, главные инженеры по авиационному и радиоэлектронному оборудованию, главный инженер по ремонту авиатехники и другие.

Глава 2. Балтийская лужа

1979 год. Пересъём карты. Фрагмент карты севера Европы и Балтийского моря. Полетавшие на северах и морях Дальнего Востока пограничные летчики, переведённые в Прибалтику, шутя называли это море «Балтийской лужей» или «Синим лебедем», летящим на восток – его контуры хорошо видны здесь

7 сентября 1979 года.

И начались у Серёжки ежемесячные двухнедельные командировки во все стороны нашей необъятной страны. Это было знакомство с авиачастями, где он ещё не бывал. Освоение новых районов полётов. Или одного большого района полётов, если понимать под ним весь Советский Союз. И правыми оказались уважаемые начальники. Они перед назначением в Москву убеждали Лоскутова, что летать в командировки по всем границам нашей страны придётся часто. А он, чудак, ещё и сомневался. Летать, мол, не дадут. Выходит, сомневался совершенно напрасно.

Первая командировка майора Лоскутова в войска в качестве инспектора-штурмана была в Прибалтику. В Раквере и в Ригу, на десять дней, уже в начале сентября семьдесят девятого. Для приёма зачётов и проверки лётного состава 20-й отдельной авиаэскадрильи на класс. Старшим группы был инспектор-лётчик, уже претендент для назначение на должность начальника службы безопасности полётов авиации погранвойск подполковник Александр Яковлевич Валаев. Инженером – подполковник Леонид Александрович Абросин. Третьим был штурман – майор Лоскутов. Минимальный состав инспекторской группы для приёма на класс: лётчик, штурман и инженер.

Судьба полковника Валаева

…Нигде так быстро и близко не знакомятся лётчики, как в совместных служебных, а потом и боевых командировках. Времени – вагон и маленькая тележка, чтобы обо всём поговорить, спросить, выслушать, да и о себе рассказать, если спросят. Сразу понимаешь, кто есть кто и кто чем дышит. Вот полковник Валаев: прямой и откровенный, опытный и авторитетный. Знакомы они были уже года три-четыре, он служил в Воркуте ещё до прибытия Лоскутова и каждый год прилетал в Воркуту, обычно в ноябре-декабре, для налёта и подтверждения класса. Вместе по всем северам летали.

– Первое время после перевода из ВВС в погранвойска ходил как в воду опущенный, – говорил Александр Яковлевич. – Казались эти перемены какой-то нелепостью. За что такое наказание? Зачем в училище три года было учить на бомбёра? И за пять лет в боевом полку подготовить лётчика, настоящего воздушного бойца? Чтобы потом снова посадить на фанерный тихоход, кукурузник довоенных времён? На дедушку авиации По-2. Хватило бы и трёх месяцев ДОСААФа для обучения на этом патриархе авиации.

Однако летать в туркменском Мары в те времена приходилось много, практически ежедневно. Да и сама пограничная служба была интересная, необычная. Воздушные разведки и поиски, наведения и погони, стрельбы, задержания нарушителей. Дежурства и вылеты по тревоге, учения. Внезапные командировки во все погранотряды по всему громадному Среднеазиатскому погранокругу. От Каспийского моря до горного Памира.

Александр Яковлевич с большой долей присущего ему природного юмора вспоминал, как его экипаж впервые обнаружил и задержал нарушителей границы. За что он получил свою первую серьёзную пограничную награду – медаль «За отличие в охране государственной границы СССР». Но не только медаль он получил. Было это на самолёте По-2, на участке Серахского погранотряда в самое жаркое время 1958 года. В начале июля. И в самое жаркое время суток – в полдень. На улице пекло, асфальт плавился. На небе ни облачка, температура под пятьдесят в тени.

Экипаж с утра сидел на полевом аэродроме Кушка возле самолёта в готовности номер один к вылету. Наконец приехал на аэродром начальник отряда и приказал вылетать. Но сначала подробно по карте проинструктировал экипаж и начальника погранзаставы – о районе ожидаемого нарушения границы, об известных и предполагаемых маршрутах нарушителей, о расстановке и действиях пограннарядов. И вместе со штурманом Алексеем Чураковым в заднюю кабину командир посадил начальника той самой заставы, в чьей зоне ответственности ожидалось нарушение.

Александр Валаев даже тридцать лет спустя помнил его. Старший лейтенант Астафьев. Этот боевой начальник заставы прекрасно знал свой участок, методы нарушителей и местность. Он безошибочно вывел лётчиков в нужную точку. Сам вёл связь по рации с отрядом и соседними заставами.

Начальник отряда тоже не ошибся. Он имел серьёзную информацию о нарушениях границы на стыке двух застав – причём в самое жаркое время дня, когда в раскалённой туркменской пустыне замирает вся жизнь. Готовилось двойное нарушение границы, так называемый бартерный товарообмен. С нашей стороны два местных чабана уже за контрольно-следовой полосой гнали три десятка колхозных баранов. А с другой стороны границы, как потом выяснилось, им передали около десятка небольших мешочков. Причём не с фисташковыми орешками, как они потом утверждали, а под их видом – с опиумом в брикетах. И довольно большая партия, около семидесяти килограммов.

Увидев с самолёта этих менял-контрабандистов, начальник заставы возбуждённо спросил:

– Можешь ли, командир, прямо возле них приземлиться?

– Если надо, то почему и не приземлиться? Попробуем.

Подыскав ближайший такыр[11], старший лейтенант Валаев посадил самолёт на глиняную потрескавшуюся корку. Развернулся и, не выключая двигатель, остановился, предполагая и взлететь по своей же колее. Так безопаснее. Начальник заставы попросил подождать и поддерживать связь по рации. А сам с пистолетом в руках через барханы побежал к чабанам.

Но Валаев и Чураков, посовещавшись, взлетели. Поняли, что если не вмешаются, то нарушители уйдут восвояси. Ищи их потом как ветра в поле. Брать-то надо на месте преступления. И, летая предельно низко над нарушителями границы, имитируя атаки для стрельбы, экипаж заставил их лечь на землю. Бараны с испугу сначала разбежались в стороны, а затем дружно и быстро собрались и сами побежали обратно, в сторону дома, на нашу территорию.

Через двадцать минут появился начальник заставы и пограничные наряды. Они и задержали нарушителей с обеих сторон. И стадо баранов, и мешки с опиумом – вещдоки – были конфискованы. Баранов эти же чабаны под конвоем пограничников погнали обратно в колхоз. А начальник заставы отконвоировал нарушителей границы с той стороны на свою заставу.

В общем, старший лейтенант Валаев обратно вместо начальника заставы привёз в Серахс, как потом взвесили, семьдесят пять килограммов опиума-сырца. Начальник отряда уже знал обстановку и ожидал самолёт на аэродроме. Объявил экипажу благодарность. И приказал начальнику продслужбы отряда доставить одного барашка экипажу для шашлыка. Вот поэтому и улыбается всегда Александр Яковлевич, вспоминая эту забавную и давнишнюю историю. Кроме медали – ещё и барашек для шашлыка в награду экипажу.

Серьёзного и грамотного лётчика в полку сразу приметили. В 1959 году командиры переводят Валаева на самолёт Ли-2 вторым пилотом к опытному и знаменитому уже в то время капитану Вадиму Пионтковскому. Знаменит он был мастерскими полётами в высокогорных районах Таджикистана, по самой высокогорной воздушной трассе Душанбе – Хорог. Для молодого лётчика это была настоящая школа полётов.

Летали много, в среднем по пятьсот часов в год. Такой налёт в авиачастях ВВС в то время лётчикам и не снился. И что особенно нравилось Валаеву, так это усложнённые взлёты, заходы и посадки. Заходы на посадку – всегда под шторками[12] до высоты принятия решения для ухода на второй круг, до высоты пятидесяти метров. Именно эти многолетние и систематические тренировки закалили и сформировали в нём лётчика. Он мастерски выполнял посадки с первого захода в любых сложных метеоусловиях. И пригодилось это умение ему на всю оставшуюся лётную жизнь.

Через два года капитан Валаев становится командиром корабля Ли-2. И уже самостоятельно летает в Кызыл-Атрек[13] и Шевченко[14] на охрану Каспия. В Ашхабад и Душанбе. В высокогорный Хорог. По всему громадному Среднеазиатскому погранокругу.

С поступлением новых самолётов Ил-14 Александр Яковлевич переучился на него в числе первых, стал командиром звена. Более двенадцати лет отдал службе в Средней Азии. В сентябре 1967 года он был переведён в заполярную Воркуту заместителем командира по лётной подготовке новой Отдельной арктической авиаэскадрильи. Вот где пригодилось умение выполнять заходы и посадки в сложных метеоусловиях. И где он добрым словом десятки раз вспоминал своего учителя – «пилота Памира» майора Вадима Пионтковского.

Летать в Арктике без подготовки к «слепым полётам» просто невозможно. В Воркуте Александр Яковлевич стал командиром первого полученного для Арктики пограничного самолёта Ил-14. И первым вместе с командиром части майором Николаем Рохловым освоил полёты вдоль северной воздушной трассы. С Воркуты до Мурманска. И в другую сторону, с Воркуты через Тикси, Черский, мыс Шмидта – и до Анадыря. А потом и вглубь полярного бассейна через Диксон на Челюскин, Средний, Греэм-Белл[15]. И сразу взялся за подготовку пограничных полярных лётчиков. По системе подготовки, полученной от «пилота Памира» Вадима Александровича Пионтковского. Но осмысленной и доработанной уже им самим применительно к арктическим условиям.

Командир эскадрильи подполковник Николай Рохлов поддержал своего заместителя и его методику подготовки лётчиков. Только благодаря такой усложнённой и передовой системе арктическая авиачасть не имела лётных происшествий. А летали экипажи и в Арктике, и по северному региону, и по всему Советскому Союзу. Почти все лётчики арктической эскадрильи, прошедшие обучение в сложных полярных условиях у Александра Валаева и Николая Рохлова, стали командирами авиачастей, инспекторами-лётчиками и начальниками авиации погранокругов: А. Евдокимов, В. Коршунов, В. Сухов, И. Романюк, А. Королёв, Н. Тимошенко, А. Козлов, В. Лунюшкин и многие другие.

С поступлением в арктическую эскадрилью самолётов Ан-24 и Ан-26 в 1971 году майор Валаев тоже первым на них переучился. И опять внедрил в подготовку лётчиков отработанную систему захода на посадку под шторками. Авторитет май ора Валаева вырос. На базе арктической эскадрильи проводились сборы по повышению классификации лётного состава из других авиачастей. И закономерно, что в 1971 году Александр Яковлевич был переведён в Москву инспектором-лётчиком в авиаотдел ГУПВ.

Расширился круг его прав и обязанностей. И район полётов тоже. Он проводил сборы командиров и заместителей по лётной подготовке авиачастей погранвойск. Вносил в курс боевой подготовки упражнения и элементы своей методики. Официально добился внедрения передовой системы захода на посадку для подготовки всех лётчиков авиации погранвойск. Все авиачасти погранвойск стали обучаться и летать по единой методике. Она тоже была официально введена в новый курс боевой подготовки авиации погранвойск. И в этом – большая заслуга Александра Валаева.

В 1980 году полковник Валаев стал первым начальником службы безопасности полётов авиаотдела ГУПВ. Он летал на проверки всех авиачастей погранвойск. Возглавлял группы по повышению классности и по расследованию лётных происшествий и предпосылок к ним. Летал в Берлин и Варшаву, в Кабул и Улан-Батор. Курировал лётчиков отдельного авиаотряда спецназначения погранвойск в Шереметьеве. Отвечал за подбор лётных кадров для самых больших самолётов в нашей авиации. Контролировал переучивание лётного состава на самолётах Ан-26, Ан-72 и Ил-76. Участвовал в разработке перспективных для авиации погранвойск самолётов Ан-72П и А-44.

Последняя должность полковника Валаева перед увольнением в запас – представитель авиации погранвойск КГБ СССР в Монголии. В двухлетней командировке в Улан-Баторе. Он отвечал за безопасность полётов авиаотрядов погранохраны Монголии. Обучал и проверял готовность монгольских экипажей к вылетам. Следил за повышением уровня подготовки лётного состава, а также за грамотной эксплуатацией экипажами пограничных самолётов Ан-26 и вертолётов Ми-8.

Александр Яковлевич рассказывал, что поскольку он никогда не был «кабинетным работником», то постоянно летал с экипажами по всей Монголии. Проверял уровень подготовки монгольских лётчиков. И приучал их к своей проверенной годами системе и методике подготовки. Давалась им эта система с трудом. Лётчики никак не могли взять в толк: зачем закрываться шторками, если погода на аэродроме хорошая? Получалось, что для закрепления устойчивых навыков техники пилотирования национальным монгольским кадрам необходимо было давать в два, а то и в три раза больший налёт часов, чем обычным выпускникам авиационных училищ, попадающим, например, в авиачасти погранвойск Советского Союза.

Серьёзная проблема – постоянный контроль за перегрузкой самолётов и вертолётов. Понятия «максимальный взлётный вес» для большинства монгольских лётчиков не существовало. Грузили столько людей и грузов, сколько войдёт в самолёт или вертолёт. Много раз Александр Яковлевич сам высаживал лишних пассажиров. Отстранял экипажи от полётов. Приобрёл славу самого строгого начальника. Им экипажи даже своих пассажиров пугали. И едва он улетел из Монголии, как там самолёт грохнулся… Полковник Валаев о том, что из-за большой перегрузки на взлёте из Улан-Батора разбился монгольский пограничный самолёт Ан-26, узнал только через неделю после возвращения в Советский Союз.

Интересны рассказы Саши Валаева о буддистских монахах и святынях, об уникальных памятниках древности, святых местах Монголии. Он был в резиденции, или во дворце, далайламы, уважительно относился к многовековым традициям монгольского народа. Есть и такой обычай, запечатлённый на его уникальном фотоснимке: к святому источнику богатырской силы монгольский воин, батыр-мужчина может подъехать только на коне. И напиться воды из родника, не слезая с лошади. Из того самого родника, откуда перед походом на Русь пил воду сам Чингисхан. Так написано на табличке рядом с родником-памятником. Ну а за аренду коня, в духе нашего времени, надо заплатить тугрики в ближайшей конюшне. Которая совершенно случайно – как рояль в кустах – находится в трёхстах метрах от святыни. На снимке Александр Валаев черпает с коня воду из источника – как Чингисхан когда-то.

После увольнения в 1985 году Александр Яковлевич не усидел дома. Работал, помогал воспитывать внуков, активно участвовал в работе ветеранской организации. Многие годы был заместителем председателя совета ветеранов авиации погранвойск. В 2006 году был избран председателем совета ветеранов. Ушёл из жизни внезапно, от острой сердечной недостаточности, 29 февраля 2008 года. На семьдесят восьмом году жизни. Вот такая судьба.

Командир 20-й Ракверской отдельной авиаэскадрильи полковник Мироненко, как и положено, встретил нас в аэропорту Риги. Оказывается, Валаев и Мироненко были знакомы ещё по службе в Туркмении, в Марыйской авиачасти. После рукопожатий и дружеских объятий командир части доложил старшему группы подполковнику Валаеву:

– Товарищ подполковник, группа лётчиков и штурманов в количестве восьми человек представляется для специальной проверки на повышение классной квалификации. Четыре лётчика из Риги, из авиаотряда самолётов Ан-24 и Ил-14, и четыре вертолётчика из Раквере.

– Очень хорошо, командир.

– С чего будете начинать, товарищ подполковник? С Риги или с Раквере?

Валаев не спеша ответил:

– Василий Ефимыч, раз уж мы – в Риге, так с неё и начнём. Завтра же с утра – зачёты по теоретической подготовке, выносимые на контрольную проверку. Готовьте плановую таблицу полётов на послезавтра. И на последующие дни тоже. По два лётчика в день, не больше. Каждому по два полёта по кругу и трёхчасовой маршрут ночью в сложняке.

– Тогда едем в заказанную для вас гостиницу при штабе округа. По пути обговорим детали и прикинем плановую таблицу.

– Добро, командир, поехали в гостиницу.

На следующий день был приём зачётов. Четырёх рижских лётчиков, представляемых для повышения классности, Сергей Лоскутов давно знал. Трое из них – замкомандира эскадрильи майор Николай Тимошенко, командир звена самолётов Ил-14 капитан Анатолий Шмаров и штурман авиаотряда самолётов Ан-24 капитан Анатолий Бурда – служили в Воркуте. И Лоскутов с ними летал вдоль северной воздушной трассы. Завершал список командир авиаотряда капитан Пётр Дубровин, единственный, кого Сергей видел в первый раз. Он сразу после окончания училища попал служить в Ригу. Все сдавали на первый класс.

Подполковник Валаев принимал зачёты по аэродинамике самолёта и полётным инструкциям, подполковник Абросин – по знанию авиатехники и инструкциям по инженерно-авиационной службе. Майор Лоскутов принимал три свои дисциплины: самолётовождение, боевое применение (воздушная разведка) и тактика авиации погранвойск. Каждому инспектору, в соответствии с расписанием, отводилось по два часа учебного времени. Главным, конечно, для штурмана-инспектора было самолётовождение. Это был Серёжкин конёк. Он любил и неплохо знал этот предмет – с достаточной для практики точностью и объёмом для авиатехники погранвойск.

Интересным в этой ситуации было то, что требования и подходы майора Лоскутова по теории самолётовождения здесь, в Риге, уже знали. И в Раквере тоже. И к его каверзным вопросам были готовы. Народный телеграф сработал быстро. Потому что служили здесь те офицеры, что прежде служили в Воркуте. И с майором Лоскутовым, и с подполковником Валаевым летали. Это Тимошенко, Шмаров и Бурда. Пожалуй, они созвонились с воркутинцами и выяснили всё. Что новенького в этом деле? Какие вопросы может подкинуть на зачётах новый инспектор-штурман?

И воркутинские штурманы их сориентировали. Про вопрос по радионавигации и по заходам на посадку. И про точность выхода на цель в заданное время. И про точность полёта по маршруту. И даже про полёты от истинного меридиана аэродрома взлёта, что характерно только для Арктики, они знали всё. Они тщательно готовились к сдаче на первый класс. И приём зачётов, соответственно, прошёл в Риге вполне успешно. Все четверо сдали и были допущены к специальной проверке.

А контрольные полёты проходили в действительно сложных метеоусловиях. Десятибалльная облачность на трёхстах метрах над уровнем моря при видимости два-три километра. Постоянные мощные дождевые заряды. В зарядах видимость резко ухудшается, особенно ночью. Предельно допустимый боковой ветер на взлёте и посадке… Но было и преимущество. Из-за сложных погодных условий зона полётов над Балтийским морем была свободна. Только редкие рейсовые гражданские борты, взлетающие и заходящие для посадки на гражданские аэродромы, и они никому не мешали.

И опять Валаев проявил присущую ему осторожность и мудрость. Поняв, что погода очень сложная, он спланировал сначала два полёта по кругу днём в Риге. В авиации такой режим, или распорядок лётной смены, называется «день с переходом на ночь». С каждым лётчиком и штурманом инструкторы выполняли вначале два захода по кругу и по системе ОСП[16] с посадками днём при минимуме погоды, а потом и два захода ночью. И после этого – зачётный маршрут ночью. К заходам по системе ОСП, да ещё с контролем радиолокатора на своём родном аэродроме Рига лётчики, конечно, были натренированы. Все они справились с техникой пилотирования на хорошо и отлично.

Маршрут был проложен через точки в море по кромке двухсотмильной морской экономической зоны СССР и был обозначен широтами и долготами на картах. Рига, Кингисеп (с посадкой на острове Сааремаа), маяк Ристна, траверз шведского острова Готланд, четыре точки в море юго-восточнее Лиепая и Клайпеды, Вентспилс, Рига. Подполковник Валаев несколько усложнил и изменил профиль полёта.

Сергей наблюдал за действиями экипажа. До Кингисепа они шли на большой высоте. После взлёта с Кингисепа до Готланда и потом до Вентспилса – на малой, на трёхстах метрах. Потом в море прижали облака, и самолёт снизился до двухсот метров.

В воздухе по неуверенным действиям экипажей и выяснилось, что ночью-то рижане крайне редко летают над родным Балтийским морем. Хоть и называли его полетавшие в арктических и дальневосточных морях пограничные лётчики не иначе как «Балтийской лужей». «Лужа», конечно, – в сравнении с огромной Арктикой и дальневосточными морями. Здесь с высоты в три тысячи метров в хорошую погоду оба берега видны. Огни крупных городов на той и на другой стороне моря ночью просматриваются. И в радиолокаторе их засветки одновременно видны отлично. Расстояние от Таллина до Хельсинки через Финский залив – всего-то восемьдесят километров. От Венспилса до Готланда напрямую – сто пятьдесят километров. Лоскутов тогда впервые и обратил внимание, что Балтийское море на карте – и сверху, и со стороны суши – похоже на белого лебедя, расправившего крылья и летящего строго на восток, в Россию. Его шея и голова – Финский залив, левое крыло – Ботнический залив, правое – само Балтийское море.

Пришлось проверяемым экипажам большей частью лететь по радиолокатору, по радиотехнической системе ближней навигации (РСБН-2). И по радиокомпасам. То есть – с применением радиотехнических средств. Тут-то неожиданно для лётчиков и выяснилось, что на малой высоте (двести метров над морем) дальность действия бортового радиолокатора, радиотехнической системы ближней навигации и радиокомпасов резко уменьшается. Рижане не растерялись. Стали чаще уточнять своё место по наземным радиолокаторам. А радиокомпасы срочно перестраивать на морские маяки. Выход на цель – привода аэродромов Кингисеп и Вентспилс – был для них тоже непривычным. Они-то тренировались для выхода по времени на привод своего родного аэродрома Рига.

А ведь кроме навигации экипажи обязаны показать инспекторам и боевое применение. В данной ситуации – воздушную разведку и радиолокационный поиск нарушителей границы в море. Наведение пограничных кораблей на цели. И взаимодействие с пограничными сторожевыми кораблями. Не у всех всё сразу удачно получилось. Двух лётчиков пришлось проверять дважды, на третий день сборов. Но настрой у всех экипажей был решительный, боевой. И их объяснение малому количеству полётов ночью было самое правдоподобное. Смело высказал его майор Николай Тимошенко:

– Кто же нам разрешит летать ночью в сложных метеоусловиях, если мы пока не лётчики первого класса? Всё взаимосвязано в этой жизни. Получим первый класс, тогда и летать нам разрешат ночью над морем.

И в этом есть солидная доля правды. Все четыре проверяемых лётчика получили хорошие и отличные оценки по технике пилотирования и самолётовождению.

Судьба полковника Мироненко

Полковник Василий Ефимович Мироненко более сорока лет прослужил в авиации погранвойск. В числе первых переучился с самолёта на вертолёты. До Прибалтики долго служил в Мары[17] и в Петрозаводске. Облетал на вертолёте Ми-4 всю карело-финскую границу, знал каждый её город и посёлок, все озёра, болота и речушки этого наисложнейшего лесисто-болотистого и озёрно-речного участка государственной границы. В общем, весь северо-западный регион страны – от Мурманска и Архангельска до Калининграда. Все тонкости пограничной службы освоил здесь, можно сказать, в совершенстве.

Трудным испытанием в службе оказалась для майора Василия Мироненко, недавно назначенного командиром Ракверской авиаэскадрильи, середина шестидесятых: пришлось участвовать в принятии не самого популярного в то время решения по снятию с вооружения погранвойск вертолёта Ми-2. Именно Мироненко несколько лет проводил войсковые испытания вертолётов Ми-2 в Прибалтийском погранокруге. В конце шестидесятых он уверенно доказывал и писал обоснованные заключения по несоответствию возможностей этого вертолёта требованиям погранслужбы.

Но окружные и московские комиссии из ГУПВ и самые большие начальники из ВВС сомневались. Не верили его заключениям. А он упорно убеждал всех в преимуществах поршневого вертолёта Ми-4 перед новым турбовинтовым Ми-2. И делал это весьма оригинально: предлагал оппонентам слетать с ним по всему участку округа. Вначале на вертолёте Ми-4, а затем и на Ми-2.

И не просто слетать пассажиром и на экскурсию – а выполнить типовые служебно-боевые пограничные задачи. По поиску нарушителей границы и наведению на них ближайших пограннарядов. По задержанию дерзких и подготовленных морских и сухопутных нарушителей. По доставке погранподразделений и перевозке большой номенклатуры типовых грузов. После таких полётов сомнений в преимуществах поршневого трудяги Ми-4 не оставалось даже у ярых сторонников современного турбовинтового Ми-2. По всем показателям.

В одном из документов подполковник Мироненко как вариант предлагал распределить Ми-2 из его эскадрильи по всем погранокругам – в качестве оперативного средства для доставки руководства округов в свои погранотряды и на заставы. Как служебное такси для начальства. Как довоенные самолёты связи, существовавшие в погранвойсках до 1939 года. Тщательно изучили начальники и это предложение. Все поняли, что даже для этой маленькой задачи (из огромного спектра сложных пограничных задач) возможности Ми-2 слабы, недостаточны по дальности, продолжительности и загрузке. И было принято окончательное решение командования погранвойск: заменить все Ми-2 на Ми-4. За год Ми-2 передали в ВВС. Взамен получили 16 Ми-4 и распределили их по погранокругам. Существенно усилив тем возможности авиачастей погранвойск по охране границы.

По складу характера Василий Ефимович был очень уравновешенным человеком. Справедливым и авторитетным командиром для личного состава части. Уважало его и командование округа. Но когда вопрос стоял о жизни людей, он всегда шёл на риск. Обоснованный и справедливый. Лоскутов точно знал только об одном случае, описанном в местной рижской газете. За что Мироненко получил пятую по счёту медаль «За спасение утопающих».

Эту статью про подвиг Василия Ефимовича Сергей нашёл у замполита эскадрильи майора Половникова. Было это весной восемьдесят пятого. Льдину со множеством рыбаков оторвало от основного прибрежного льда и течением и сильным ветром уносило на север Рижского залива. Сигнал о помощи поступил в конце рабочего дня. А распоряжение на полёт пришло ещё позднее. Погода не соответствовала требованиям безопасности, и командир части решил сам выполнить задание.

Полковник Мироненко отыскал льдину с людьми в тридцати километрах от берега. Понял, что сесть на тонкий лёд на Ми-8 невозможно. И даже зависнуть на высоте двадцати метров нельзя: мощный поток от винта сломает слабый, тонкий лёд. По радио экипаж вызвал пограничный катер. При таком сильном ветре от места стоянки катер будет идти не меньше двух часов. Но выпустят ли его? Успеет ли он? И подойдёт ли к этой хрупкой льдине? Остаётся единственная возможность эвакуации людей: с помощью бортовой лебёдки, выпущенной на всю возможную длину.

Первый заход показал, что висеть на высоте пятидесяти метров с сильно раскачивающейся на ветру «люлькой» непросто. Но возможно. А рыбаки ещё и усложнили ситуацию: они собрались на один конец льдины и сгрудились толпой возле опущенной «люльки». Лёд под ними треснул. Льдина раскололась на две части, несколько человек оказались в воде.

Высадили на льдину борттехника. Он запретил рыбакам собираться в одном месте. Объяснил очерёдность эвакуации: подъём по два-три человека за раз, три-четыре подъёма в одном рейсе. Не больше. В первую очередь поднял на борт промокших, женщин и детей.

И так по десять-двенадцать человек за рейс – на ближайшую заставу. В общей сложности экипаж вертолёта сделал семь рейсов. Эвакуировали со льдины семьдесят шесть рыбаков. Большого напряжения стоили лётчикам эти полёты. Ситуация ухудшилась с наступлением сумерек и снижением видимости. Потребовалась дозаправка топливом… Но пока не сняли последних рыбаков, не прекратили спасательные работы.

В газете было написано, что от «…нечеловеческого напряжения лётчики спали потом целые сутки». А корреспонденты, которые на следующий день прибыли в часть, чтобы взять интервью, видели, что «у экипажа все ещё дрожат руки…».

Полковник Василий Мироненко закончит службу в конце восемьдесят шестого командиром всё той же отдельной авиаэскадрильи в Раквере. По стандартной для лётчиков причине – ограниченному состоянию здоровья. Повышенное давление и аритмия сердца. При прохождении очередной врачебно-лётной комиссии он был списан с лётной работы.

Уникальность личности полковника Мироненко ещё и в том, что он – единственный лётчик в погранвойсках, который имеет пять медалей за спасение утопающих. Более трёхсот человеческих жизней спас Василий Ефимович в борьбе с водной стихией за сорок лет службы в пограничной авиации на вертолётах Ми-1, Ми-2, Ми-4 и Ми-8.

Наблюдая и изучая это массовое явление и увлечение советского народа – рыбалку и связанные с ней тяжёлые происшествия, – он часто разговаривал с потерпевшими. И сделал вывод:

– Всему виной – рыбацкий азарт. Да ещё и русский принцип «авось да пронесёт». И какая-то твёрдая уверенность у наших советских людей, что ничего с ними на льдине не может случиться. Уж никак не может. Латыш ты, эстонец, белорус или русский – не важно. Не случится ничего – и всё тут.

Вопреки запретам и предупреждениям каждую весну на тонкий лёд Финского и Рижского заливов Балтийского моря, Амурского и Анивского заливов на Дальнем Востоке, многочисленных озёр и рек выходят сотни и тысячи рыбаков. Ещё и выезжают на машинах – вездеходах, «Буранах», буерах. И даже на коньках и лыжах. Многие отрываются при усилении ветра и дрейфуют на льдинах по несколько суток.

И единственным способом спасения таких рыбаков – искателей приключений на свою шею – остаётся вертолёт. В советские времена Министерства по чрезвычайным ситуациям не было. Его роль в приграничных районах выполняли вертолёты погранвойск. Корабли и катера-то по льду не ходят. Сотни вылетов каждую весну производили лётчики одной только Ракверской эскадрильи погранвойск для спасения рыбаков – в воде и на льду. Сотни пограничных лётчиков награждены медалями «За спасение утопающих».

Дело было в бане. Где-то на берегу Рижского залива. Куда нас в субботу вечером привёз на своей машине полковник Мироненко, после того как мы отлетали положенные упражнения и проверили самолётчиков на первый класс. Баня была в традиционном для Прибалтики стиле – по-чёрному, на берегу реки и с заходом или нырянием после парилки прямо в речку. Наш гид-хозяин рассказал, что зимой для горячих прибалтийских парней вырубают прорубь. Без купания в реке после парной они в баню и не ходят. Угощал оригинальным и собственными руками сделанным блюдом: жаркое по-домашнему в глиняных горшочках с огромным количеством местных трав и приправ. А также знаменитой балтийской килькой пряного посола и местным тёмным пивом.

Александру Валаеву в этой командировке принадлежит уникаль ный перл – классика неиссякаемого авиационного юмора. И образец мрачной сатиры одновременно. Рассказ его не был краток – прерывался гомерическим смехом и хватанием за животики. Происходило то, о чём рассказывал Валаев, в Туркмении, где Лоскутов ещё ни разу не был, пятнадцать лет назад, в начале шестидесятых. Там оба его старших товарища служили и были очевидцами этого интересного факта-случая.

Из Москвы в Марыйскую часть настойчиво приглашали лётчика-инспектора для приёма на класс. Обычное, рядовое явление в настоящее время, но в те времена это было редчайшим событием. Инспектора-то приглашали заранее, за год до проверки. А он, находясь в Москве, мог добраться до захолустного туркменского города Мары максимум один раз в три-четыре года.

Но вот такое историческое событие состоялось. Инспекторлётчик полковник N прибыл в часть. Но инспектор-то он был по самолётам, непереученный и никогда не летавший на вертолётах. И вдруг уже в части выясняется, что на первый класс надо было принимать у двух вертолётчиков. Инспектор начал возражать, что это не его профиль и техника. Он на этом типе аппаратов не летает. Вот на По-2, Ан-2, Ли-2, Ил-14, Ан-24 и Ан-26 – пожалуйста.

Командир части приложил всевозможные усилия, испробовал все способы, чтобы убедить инспектора. Говорил, что лётчики у него опытные, налетали больше тысячи часов на вертолётах. И, без всякого сомнения, справятся с ночным полётом. А вместо сложных метеоусловий закроют окна шторками. И открывать будут, как и положено, на высоте ста метров. Ему, мол, надо только поприсутствовать на борту. Командир добавил, что он и сам будет на этом вертолёте, на стремянке[18].

Ну что не сделаешь ради повышения уровня подготовки лётного состава? Да ещё когда так настойчиво просит командир части. Инспектор в конце концов согласился.

Как и положено лётчику-инспектору, он садится на правое сиденье вертолёта Ми-4. В полной уверенности, что проверяемый им на первый класс лётчик справится с заходом и посадкой на родном аэродроме Мары-3. Практически в простых метеоусловиях. Где там в жаркой Туркмении найдёшь летом облака, да ещё при минимуме погоды сто на тысячу метров?[19] Утопия.

А командира части в это самое время отвлекли какие-то вводные и срочные доклады в округ, и он полететь с ними не смог.

Дальше происходят события совсем уж невероятные. Из разряда «не может быть, а бывает». Оказалось, что проверяемый командир вертолёта тоже бывший самолётчик. Десять лет отлетал на По-2 и пять на Ан-2. На самом деле опытный лётчик. На самолётах. Но самолёты-то эти в Марыйской части год назад все списали из-за отсутствия ресурса, и его поставили на должность командира вертолёта Ми-4. С его добровольного согласия. Он сам согласился летать на вертолётах. Теоретически переучился в учебном центре, а практически по разным причинам не успел освоить ничего, кроме висения. А заявку-то на вызов инспектора прежний командир части дал в Москву, когда ещё самолёты в части были. Новый командир и сам не знал даже, что лётчики эти недоучены на вертолёт и совсем летать не умеют.

Взлететь с грехом пополам они взлетели. Увидев, что проверяемый лётчик работает ручками управления вертолётом как рычагами трактора, наш инспектор забеспокоился. И тоже схватился за управление. Жить-то всем хочется. Пытался смягчить резкие движения и уменьшить глубокие крены. Но только усугубил ситуацию. Они начали бороться друг с другом за ручку управления. Управление-то спаренное, дублированное. Носились над аэродромом, «отбирая» ручку друг у друга, и выясняли, кто из них сильнее. Потом всё же с грехом пополам полёт по кругу освоили.

Самым сложным элементом оказалась посадка. За бортом чёрная южная ночь. Включены огни взлётно-посадочной полосы. А огни эти на малых высотах экранируют видимость над полосой. Зайти и сесть на полосу длиной больше километра у них никак не получается. Только снизятся и прицелятся сесть на середину полосы – у земли вдруг теряют её из виду. И кто-нибудь из двоих резко увеличивает шаг-газ[20]. Вертолёт взмывает вверх. Делают новый, пятый заход, потом и десятый… Борттехник, инженер эскадрильи, стоя сзади лётчиков на стремянке, уже весь взмок, извёлся и изматерился. Поседел за один этот полёт. И от волнения, наверное, выдал прямо в эфир фразу:

– Заберите с вертолёта этих грёбанных летунов, а то они меня убьют!

Руководитель полётов на СКП[21], а с ним и командир части всполошились. Стали выдавать советы экипажу. Как работать ручками управления. Зависать над серединой полосы и не бояться идти вниз. Ну и всяких других советов и командирских указаний эти летуны понаслушались вдоволь.

Короче, еле-еле они посадили вертолёт. С прыжками, подскоками и подпрыгиваниями. Только случайно не разбили машину. У этого прыгающего на полосе вертолёта ещё не остановились винты, как оба лётчика выскочили из кабины и разбежались в разные стороны. Инспектор так обиделся и разозлился, что, не разговаривая с командиром части, в тот же вечер уехал в аэропорт. И на ближайшем рейсе улетел в Москву. А командира этой части, как ни странно, вскоре повысили. Перевели на должность инспектора-лётчика пограничного округа на Дальнем Востоке.

Мироненко добавил, что спрашивали они потом того горе-лётчика, который сдавал на первый класс и не мог посадить вертолёт:

– Чего это ты стрекача такого задал, выпрыгивая из кабины и убегая из вертолёта чуть ли не в пустыню?

Тот долго упирался, но всё же рассказал:

–Тот московский инспектор, здоровый такой полковник, в ярости пообещал, что после посадки, если живым останется, харакири заставит меня сделать. А перед этим об дутик[22] пару раз приложит. И серьёзно спросил у борттехника, где у него клещи, чтобы душу из командира вертолёта вытрясти. Или яйца ими откусить.

… Здесь, в финской бане по-чёрному на берегу Балтийского моря, Лоскутов и Абросин, не зная даже, о ком идёт речь, смеялись до потери пульса. До коликов в животах. А два других – седых – человека из их компании, Валаев и Мироненко, точно знали, о ком идёт речь.

По молодости Сергей ухватил только суть их рассказа-диалога, но не запомнил имён и фамилий. Он этих людей тогда просто не знал.

Но вспомнил и рассказал про этот анекдотичный случай подполковник Валаев совсем не случайно. Дело в том, что вторая половина их задания – приём на класс у вертолётчиков в городе Раквере Эстонской ССР. А Валаев-то на вертолёте не летает. Он чистый самолётчик. Таким нехитрым способом он в анекдотичной форме дал понять Мироненко, что быть таким незадачливым инспектором, каким оказался в Мары полковник N, не намерен. И Лоскутов понял, что Василий Ефимович тоже уговаривал Валаева слетать с вертолётчиками. И тоже, как марыйский командир части, заверял, что он на борту с ними будет. И что его лётчики уже по тысяче часов на вертолёте Ми-8 налетали.

Но Александр Яковлевич спокойно и уверенно сказал:

– Раз командующий авиацией послал меня для приёма на класс, то я приму зачёты по теоретическим дисциплинам. Лоскутов с Абросиным слетают с вертолётчиками по маршрутам. А к исходу нашей командировки вертолётчики из Главка – Ванюшин или Антипов – подлетят к вам в Раквере и закончат приём на класс. Я с полковником Ванюшиным по телефону об этом уже договорился.