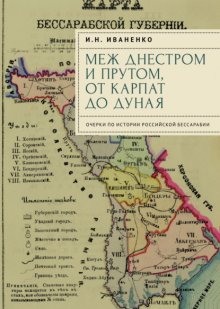

Меж Днестром и Прутом, от Карпат до Дуная. Очерки по истории российской Бессарабии бесплатное чтение

Данная книга увидела свет благодаря помощи Богдана Безпалько и других благотворителей, поддерживающих традиции русского меценатства

Рецензенты:

доктор исторических наук В. А. Ливцов

кандидат исторических наук А. А. Васильев

@biblioclub: Издание зарегистрировано ИД «Директ-Медиа» в российских и международных сервисах книгоиздательской продукции: РИНЦ, DataCite (DOI), Книжной палате РФ

© И.Н. Иваненко, 2025

© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2025

Предисловие

В 1814 году во вновь образованной Бессарабской области Российской империи прошли первые в истории региона выборы. Местная знать избрала из своей среды депутацию, которая отправилась в Москву встречать императора Александра I, возвращавшегося из победоносного похода русских войск в Европу. Лидер этой делегации Дмитрий Рышкан фактически встал первым предводителем дворянства Бессарабии. А в следующем 1815 году началась работа над Областным уставом, который тремя годами позже собственноручно подписал в Кишинёве всероссийский император.

Данная книга посвящена развитию Бессарабской области (впоследствии – губернии) в составе Российской империи. В сборник вошли очерки для информационных ресурсов Украина. ру, Спутник Молдова и Взгляд, посвящённые малоизвестным эпизодам истории региона Днестровско-Пруто-Дунайского междуречья (Большой Бессарабии) в XVIII – начале XX веков.

Малоизвестны они поскольку в советский период дореволюционная Бессарабия рассматривалась лишь как предтеча социалистического Молдавского государства. Поэтому в массовых изданиях не находила должного отражения деятельность талантливых русских наместников Михаила Воронцова, Александра Строгонова или неоднозначное влияние Большевистского переворота 1917 года на румынскую оккупацию региона. В современных же Республике Молдова и Украине навязывается восприятие Бессарабской губернии как проявления «российского колониализма», а значит, «за скобками» остаются широкомасштабные социально-экономические программы имперских властей в регионе, участие бессарабцев в определении государственной политики России.

Вместе с тем именно «русский» век (в 1812 по 1918 годах) стал одним из наиболее продуктивных для Большой Бессарабии в контексте роста численности населения, хозяйственного и политического развития.

Начался он с «собирания земель». Прежняя раздробленность междуречья на цинуты (уезды) Молдавского княжества, османские райи (крепости – города) и владения бессарабских татар была ликвидирована. В рамках проведённой в 1812 году административной реформы топоним «Бессарабия» стал применяться ко всему региону между Днестром и Прутом, от Карпат до Дуная, а не только лишь в отношении приморской части междуречья, как было ранее.

Таким образом была создана Бессарабская область России в естественных природных границах. Во втором десятилетии XIX века она являлась едва ли не самым безлюдным регионом Европы, а в конце столетия численность бессарабцев достигла почти двух миллионов человек.

Благодаря имперским инвестициям и огромному российскому рынку сбыта широко распространились, казалось бы, извечные атрибуты регионального хозяйства: виноградники и виноделие, садоводство и товарное овощеводство, хлебопашество. Были налажены пароходное и железнодорожное сообщение, возникли первые мануфактуры, открылись церковные и светские образовательные учреждения и типографии. Российские архитекторы создали артефакты и по сей день выполняющие роль визитных карточек бессарабских городов. Да и сами города приобрели европейский облик именно в данный период.

Активная миграция в российскую провинцию молдаван, славян, гагаузов, немцев и евреев сформировала здесь многонациональное население. Причём, ни один из этносов не получил в Бессарабской области – губернии абсолютного преобладания.

Конечно же российский регион испытывал и серьёзные проблемы. Масштабно проявились они в дни печально знаменитого еврейского погрома в Кишинёве 1903 года и во время Первой русской революции.

Тем не менее, вплоть до 1918 года население губернии оставалось лояльным к российским властям. Не случись румынского вторжения, вряд ли стоило бы ожидать мощного движения за отделение Бессарабии от России. Напротив, бессарабцы оказывали упорное сопротивление румынской оккупации.

Структура книги отражает авторский подход к периодизации истории Бессарабии.

Первая глава посвящена «потурчению» региона в преддверии его российского завоевания. Процессы, развернувшиеся в первой половине XVIII столетия, грозили превращением всего Днестровско-Пруто-Дунайского междуречья в османский пашалык – ординарную провинцию под прямым управлением Порты. Такой ход событий вполне мог бы привести к формированию в Бессарабии общества, схожего в конфессиональном плане с современными Боснией или Косово.

Однако кровопролитные русско-турецкие войны разрушили эту перспективу. Александр I, изгнавший османов из Бессарабии, видел освобождённую страну как аналог самоуправляемых Финляндии и Польши – автономных княжеств на западных рубежах Российской империи.

Вторая глава посвящена административным трансформациям Бессарабской области во время её присоединения к России. Ключевым эпизодом здесь является «польский эксперимент», когда по лекалам Царства Польского в Бессарабии попытались выстроить шляхетскую демократию.

Однако ещё при жизни Александра I данная административная модель перестала отвечать интересам Российской империи. Кроме того, сама Бессарабия с тогда ещё малочисленным населением и ничтожным элитным слоем явно недотягивала до статуса автономного княжества.

Третья глава посвящена экономической интеграции Бессарабии в Россию, начавшейся в правление царского наместника Михаила Воронцова. В этот период регион лишился ряда автономных прав, но за то он испытал небывалый до той поры приток государственных и частных инвестиций. Что позволило в короткие сроки ещё недавно отсталой провинции превратиться в хлебную житницу и по объёму производства зерновых обогнать гораздо более экономически освоенную, но оставшуюся под властью османов Запрутскую Молдавию.

В середине XIX века Днестровко-Пруто-Дунайский регион обрёл лидирующие позиции на всероссийском рынке виноделия, что определяет его экономическую жизнь и по сегодняшний день. Рост транспортной связанности с Российской империей стимулировал бурное развитие овощеводства и садоводства.

Пребывание Южной Бессарабии на протяжении двух десятков лет в составе формирующегося Румынского королевства ярко продемонстрировало безальтернативность российского рынка сбыта для местной экономики.

В период русских революций произошло обострение классовых и этнических противоречий. Данной драматичной странице истории посвящена четвёртая глава. Специфика Бессарабской губернии в начале XX века состояла в том, что в ней были очень сильны право-монархические настроения. Депутатский корпус самой радикальной из всех дореволюционных Первой Госдумы, избранный в Бессарабии, отличался весьма умеренными взглядами.

Выходец из среды бессарабских дворян Лев Кассо не побоялся занять «расстрельную» должность министра народного просвещения в правительстве Петра Столыпина. В этом качестве он повёл энергичную и не безуспешную борьбу с засильем леволиберальных и революционных взглядов в российских университетах.

Даже после большевистского переворота Петербурге центробежные устремления в Кишинёве долго не могли набрать силу. Преобладающими они стали в ходе иностранной интервенции и объявления независимости Украинской Народной Республики, физически отделившей Днестроско-Пруто-Дунайский регион от остальной России.

А за тем произошло расчленение Большой Бессарабии. Причём в прямом и переносном случае. Её жители лишились таких завоеваний российского периода как всеобщее избирательное право, система земского самоуправления, многие гражданские свободы. В рамках Румынского королевства регион лишился автономного статуса, а за тем был упразднён и как административная единица, оказавшись разделённым между соседними провинциями.

Примечательно, что после присоединения Днестровско-Пруто-Дунайского междуречья к Советскому Союзу в 1940 и в 1944 годах его административная раздельность сохранилась. Правда на сей раз между социалистическими Украиной и Молдавией. В таком виде он продолжает прибывать и по сей день.

Таким образом Большая Бессарабия, являвшаяся плодом цивилизаторской политики Российской империи, ушла в историю почти сразу же после крушения этой империи. Во многом это было закономерным явлением, поскольку многонациональная и поликультурная провинция не вписывалась в проекты строительства национальных государств во главе с этнократическими элитами.

Тем не менее, не смотря на все попытки «отменить» созданную россиянами Большую Бессарабию, многие её проявления продолжают жить и сегодня. Сохраняется бессарабское двуязычие, когда внутри национальных общин используются их родной язык, но коммуникация между представителями разных этносов осуществляется на русском. Поддерживаются трансграничные хозяйственные и гуманитарные связи в регионе. Особенно это актуально для произвольно разделённых государственными границами буджакских болгар и гагаузов. Вопреки стараниям фальсификаторов истории продолжает существовать общий взгляд на знаковые для региона исторические события (Катульская битва 1770 года, штурм Измаила 1789 года, Падение османского владычества в 1812 году, Ясско-Кишинёвская операция 1944 года и освобождение от нацизма).

Наконец и сегодня доминирует пространственное восприятие Бессарабии в её «российских» границах: меж Днестром и Прутом, от Карпат до Дуная.

Глава 1

В преддверии российской бессарабии

Как Россия завоёвывала и теряла выход к Дунаю

Можно сказать, что история Руси, Российского государства связана была в Дунаем изначально – ведь именно здесь князь Святослав основал Переяславец, который должен был стать новой столицей Руси вместо нелюбимого им Киева. После этого Россия столетиями стремилась к великой реке Европы.

29 июня ежегодно отмечается Международный день Дуная. Россия, хотя и не имеет выхода к этой реке, является полноправным членом Дунайской комиссии (ДК). Эта межправительственная организация регулирует судоходство по крупнейшей реке Центральной и Юго-Восточной Европы. Русский язык – один из трёх официальных языков ДК, наряду с немецким и французским.

Российская Федерация унаследовала членство в Комиссии от Советского Союза. Получившая же в 1940 году дунайское побережье Украинская ССР обладает отдельным членством в ДК с момента её учреждения в 1949 году.

Ещё Нестор-летописец указывал на Дунай как место, с которого началось расселение славян. В современной же исторической науке всё большее признание получает концепция, что бурное развитие восточных славян конца VIII–IX веков связано с миграцией на север переселенцев с Дуная.

После Великого переселения народов, пришедшие на Дунай славяне, сформировали в синтезе с балканскими фракийцами довольно продвинутую для своего времени культуру. Её следы мы можем наблюдать в переплетении мифологий славян и фракийцев (дальних предков современных молдаван и румын).

К примеру, богиня любви, женитьбы и счастья (у фракийцев Lado, Lele, а у восточных славян – Лада, Лель); бог зимнего солнцестояния (фракийцы – Colinda, славяне – Коляда); злые феи (фракийцы – rusalii, славяне – русалки) и т. п.

За загадочным упоминанием в «Слове о полку Игореве» о «веках Трояна» скорее всего кроются следы общего для славян и фракийцев культа зимнего божества Трояна (у сербов и болгар до сих пор сохранились сказания о нём).

В VI–VII веках Подунавье подверглось аварскому завоеванию, а через столетие после его окончания регион стал ареной столкновения тюркских кочевников и франков. Дунайские славяне вынуждены были мигрировать, обогатив более высокой культурой своих северных собратьев. Именно в ходе данного процесса на обширных пространствах от современных Подолии и Белгородчины до Костромской и Архангельской областей получили распространение топонимы с корнем «дунай».

А ещё упоминания о Дунай-реке закрепилось в народных песнях, колядках, присказках. К примеру, одна из обрядовых свадебных песен поморов содержит обращение к «славной Дунай-реке» и просьбу невесты о прощальной прогулке по ней. С одной стороны, в устном народном творчестве Дунай выступал как райское место, где царит свобода и благополучие. С другой стороны, Дунай – это рубеж, за которым заканчивается всякая привычная жизнь. Обиженные князем Владимиром былинные богатыри покидали родную землю, уходя за Дунай. Степан Разин, как рассказывает народная песня, в конце жизни оказывается на Дунае и просит похоронить его у «белого камешка» на перепутье дорог.

«Не любо мне сидеть в Киеве, хочу жить в Переяславце Дунайском. Там – середина моей земли, там собираются всякие блага: от греков – золото, ткани, вина и плоды, от чехов и угров – серебро и кони, из Руси – меха, воск, и мед, и рабы» – эти слова воинственного князя Святослава знаменовали создание русско-болгарской коалиции против Константинополя.

Первое Болгарское царство не устояло. И уже при князе Владимире Русь получила Преславскую библиотеку на церковно-славянском языке. Долгое время она создавалась по заказу болгарских монархов учениками святых Кирилла и Мефодия, но стала военным трофеем византийцев. По требованию новокрещённого Владимира в Киев из Константинополя было доставлено это драгоценное собрание книг, что очень ускорило распространение грамотности на Руси.

Знакомство же Руси с книжной культурой началось ещё в бытность Первого Болгарского царства и именно Нижнее Подунавье – контактная зона двух славянских держав являлось для наших предков «окном» в относительно просвещённую Европу.

Монгольское завоевание Руси и установление османского владычества над Балканами надолго отрезали Русь/Россию от дунайских берегов. Были смелые попытки возродить русское влияние на Нижнем Дунае при Иване Грозном, Алексее Михайловиче, Петре Великом и племяннице последнего – Анне Иоанновне.

Но настоящий прорыв случился лишь в правление Екатерины Великой. В ходе двух русско-турецких войн Россия на протяжении нескольких лет контролировала дунайские берега, строила там речные флотилии и даже проводила гидрографические исследования.

Весьма близко к выходу на Дунай Россия была близка при подготовке Ясского мирного договора в 1791 году. Однако объективные и субъективные факторы (в т. ч. скоропостижная смерть Григория Потёмкина) помешали достижению этой цели.

Дунайской державой Россия стала уже при Александре I. Фактический контроль над нижним течением великой реки русские восстановили в 1808 году, но турки не желали признавать этот рубеж в качестве государственного.

Ситуацию резко изменила военная кампания 1811 года, в ходе которой новый командующий Дунайской армией Михаил Кутузов принудил османов уступить. «Северный лис» мог рассчитывать и на больший результат, закрыв Фокшанский коридор между Дунаем и Карпатами. Однако приближавшееся вторжение Наполеона вынудило Россию оставить Османской империи Западную Молдавию (со столицей в Яссах).

Своего апогея русское присутствие на Нижнем Дунае достигло в 1828 году. По условиям Адрианопольского мира Россия получала контроль над всей дельтой реки, включая единственно пригодное для морского судоходства Сулинское гирло.

В тот период сообщение между Дунаем и Чёрным морем явно не было приоритетом для России. Европейская пресса обвиняла российское правительство в том, что заиливание Сулинского гирла было допущено для протекции Одессы и других черноморских портов России. И действительно, в период действия режима порто-франко Одесса получала дополнительные торговые обороты за счёт транзита грузов между Чёрным морем и Дунайскими княжествами, а также Австрией.

«Великие державы Европы решили, что европейский интерес требует наибольшего удаления России от Дуная» – заявил министр иностранных дел Румынии Михай Когэльничану, объясняя логику территориальных изменений после Крымской войны.

Стратегически значимое Сулинское гирло перешло под контроль Европейской Дунайской комиссии, не подчинявшаяся национальному законодательству прибрежных государств. Вплоть до 30-х годов XX века «первую скрипку» в этой комиссии играли Англия и Франция, к Дунаю прямого отношения не имевшие.

Англичане, заинтересованные в развороте грузопотоков из Центральной и Юго-Восточной Европы в сторону Северного моря (через канал Дунай-Майн), добились введения за проход через Сулинское гирло чрезмерно высоких пошлин. Это ущемляло торгово-транспортные интересы дунайских государств, но поделать они ничего не могли.

По Парижскому миру 1856 года Россия вместе с дельтой Дуная утратила и очень значимые для себя города: овеянный славой суворовского штурма Измаил, столицу болгарских переселенцев – Болград. Это привело к их хозяйственному упадку, оттоку из них значительной части населения.

Контроль над городами юго-запада Бессарабии и выход к Килийскому (северному, несудоходному) гирлу Дуная Россия вернула в ходе Русско-турецкой войны 1877–1878 годов. Тогда же к Нижнему Дунаю была проложена первая железная дорога. Она протянулась от днестровского города Бендеры до дунайских Рени и Галаца. Более 300 километров путей вместе со станциями, мостами, разъездами, путепроводами соорудили всего за 100 дней. То было одно из самых скоростных железнодорожных строительств в российской истории. Во многом благодаря этой магистрали Бессарабская губерния заняла лидирующие позиции по экспорту хлеба в Российской империи.

В 1918 году в Бессарабию вторглись румынские войска. Экстренный съезд представителей крестьянства и земств Южной Бессарабии принял очень символичное заявление о желании региона остаться «на вечные времена в составе России, какой бы она в будущем ни была, с советским или иным строем».

Тем не менее Российская Советская Республика вскоре после своего провозглашения утратила выход к Дунаю. Правда, в суматохе советско-румынской войны, в начале марта 1918 года королевское правительство Румынии неосмотрительно заключило с Советами договор о признании суверенитета РСФСР над Бессарабией.

Вплоть до 1940 года советское правительство настаивало на выполнении Бухарестом этого договора. Развязка территориального спора наступила уже по итогам Второй мировой войны. После крушения Франции Румыния лишилась традиционного покровительства и вынуждена была уступить нажиму СССР.

Летом 1940 года произошёл один из самых противоречивых эпизодов в истории Нижнего Подунавья. Основная часть Измаильского уезда (вместе с административным центром) перешла в состав Украинской ССР. Решение это принималось в основном исходя из хозяйственной целесообразности.

Председатель Верховного Совета УССР Михаил Гречуха обосновывал тогда украинский суверенитет над советской частью Подунавья тем, что река будет наиболее эффективно использоваться флотилией из Украины. Лукавство этого аргумента состояло в том, что Днепровское речное пароходство являлось структурным подразделением союзного наркомата речного флота. Советское Дунайское пароходство, ставшее градообразующим предприятием для Измаила во второй половине XX века, также имело общесоюзный статус.

Ещё одним аргументом являлось численное преобладание в Измаильском уезде славян (в 1940 году существовал проект передачи региона формируемой Молдавской ССР). При этом ссылался Гречуха на данные неопубликованной румынской переписи населения 1927 года, по которой доля русских в уезде составляла 24 %, а украинцев – 20,3 %.

Так или иначе, РСФСР имела прав на данный регион никак не меньше, чем УССР. Однако прецедента Калининградской области на тот момент ещё не существовало.

В 1941–1944 годах последовала новая румынская оккупация Бессарабии.

В августе 44-го после воссоединения Нижнего Подунавья с СССР англичане и американцы потребовали восстановления довоенного режима судоходства на реке. Однако у советского руководства на этот счёт были другие планы.

В октябре 1944 года Наркоматом морского флота СССР было создано Дунайское государственное морское пароходство. Ему пришлось формировать свой флот в основном из ранее затопленных судов.

Советский Союз взял шефство над флотилиями других дунайских государств. В сложнейшем 1945 году Румынии было передано 405 речных судов и барж, Югославии – 181, Чехословакии – 37, Болгарии – 31, Венгрии – 11.

В 1948 году представителями СССР, Украинской ССР, Болгарии, Венгрии, Румынии, Чехословакии, Югославии (а затем и Австрии) была подписана новая Конвенция о режиме судоходства на Дунае. Контроль над судоходством впервые передавался в руки межправительственного органа, формируемого самими дунайскими государствами (Дунайской комиссии).

В 50-90-е годы советское Дунайское пароходство прошло несколько этапов модернизации. К 1987 году его 965 судами было перевезено рекордные 14 млн тонн грузов (в относительно благополучном 2019 году дунайские речники Украины перевезли лишь 2,7 млн тонн).

Было организовано судоходство по Килийскому гирлу. Сначала грузопоток здесь резко вырос, однако в правление Хрущёва и Брежнева Дунайское пароходство СССР стало использовать в основном Сулинский канал, подконтрольный Румынии. Более того, в 80-х годах СССР помог Румынии построить каналы Черновода-Констанца и Меджидия-Новодари, обходящие Дунайскую дельту.

Так к моменту распада социалистического лагеря сложилась румынская транзитная монополия на Нижнем Дунае. Правительства независимой Украины не раз пытались её оспорить за счёт использования судоходного канала по гирлу Быстрое (продолжение Килийского рукава Дуная), но сталкивалась с противодействием европейской бюрократии. Лишь объективные сложности с транзитом украинских грузов по Чёрному морю в условиях СВО вынудили европейские структуры дать молчаливое согласие на рост грузопотока в обход Румынии.

Примечательно, что одновременно со встраиванием Украины в работу европейского транспортного коридора между Северным и Чёрным морями по Рейну, Майну и Дунаю с центральной площади Измаила был убран памятник Суворова. Очевидно, что «европейский интерес» продолжает требовать максимального удаления России от Дуная даже на символическом уровне.

Османская Бессарабия: «потурчение» междуречья Днестра, Прута и Дуная до русского завоевания

11 июня 1807 года российским императором Александром I османские владения в Бессарабии были упразднены. Это означало демонтаж крупнейшей провинции Стамбула в Северном Причерноморье, которая просуществовала здесь более трёх столетий.

Эти три века проводилась целенаправленная политика колонизации Днестровско-Пруто-Дунайского междуречья, которая в перспективе могла привести к формированию здесь государственного образованиями с преобладающим мусульманским населением, подобного современным Боснии или Албании, своеобразной «Новой Турции».

Социальная структура многих османских провинций представляла собой своеобразный треугольник сил: «город – село – кочевники». По этому пути развивалась и османская Бессарабия.

Города Аккерман (ныне Белгород-Днестровский), Новая Килия, Бендеры, Измаил, а затем и Хотин выполняли функции военно-политических центров провинции, средоточием развития торговли и ремесла. Земледельческим трудом и одновременно выполнением всевозможных повинностей было занято крестьянское население провинции, проживавшее преимущественно в сёлах вокруг городских центров.

Кочевники составляли внешний контур агломераций, были важным элементом военной организации, поставщиками животноводческой продукции, а также дешёвых рабов.

Без русского вмешательства в XVIII–XIX веков в дела Бессарабии сегодня на её территории вряд ли преобладало бы христианское население. Для того, чтобы в этом убедиться, необходимо рассмотреть три ключевых мифа об османском владычестве в регионе.

Миф первый. При османах Бессарабия обезлюдила, а города деградировали

Завоевание междуречья Дуная и Днестра стало заключительном этапом османских завоеваний в Причерноморье. Именно овладение турками Аккерманом и Килиёй в 1484 году означало превращение Чёрного моря в «османское озеро». Причём, произошло это в ходе острой борьбы Стамбула с Молдавским княжеством, Польшей и Угровалахией.

Две стратегически важные древние крепости стали административными центрами «райя». Изначально это понятие использовалось для обозначения податного христианского населения, находившегося под непосредственным управлением пашей. Однако со временем оно стало применяться и для обозначения отчужденных территорий.

Во время карательного похода в Молдавию в 1538 году Сулейман Великолепный обратил в рай всю южную часть Днестровско-Пруто-Дунайского региона и основал крепость Бендер. В 1595 году османы основали Измаил, а в 1622 году – Рени. Наконец, в 1713 году после перехода на сторону России молдавского господаря Дмитрия Кантемира османами была отторгнута крепость Хотин и её окрестности.

Численность населения городов в регионе под турецким господством стабильно росла, расширялись их экономические связи, производственные возможности. Если в XV веке в причерноморской и степной части Днестровско-Пруто-Дунайского междуречья известно лишь несколько населённых пунктов, то спустя два столетия их количество достигло двухсот. При этом старые города всё больше обретали мусульманский облик.

Порта стимулировала миграцию в бессарабские агломерации оседлого населения из разных концов Османского мира. Из центральной части империи на службу прибывали чиновники и военные (янычары несли в крепостях трёхлетнюю службу). Здесь также поселялось турецкое купечество.

Приветствовалось переселение христиан (в т. ч. беглых людей) из Дунайских княжеств, болгарских земель и польских владений, включая Украину. Султаны поощряли иммиграцию евреев, изгоняемых из стран Западной Европы. Особенно внушительная еврейская община сложилась в Измаиле как относительно новом городе. Наряду с греками и армянами евреи контролировали торговлю и морские перевозки.

Путём целенаправленного заселения края татарами и ногайцами, была полностью освоена степь, в прежние времена из-за редкого населения именовавшаяся пустошью. Нередким явлением были смешанные сёла: к примеру, татарско-волошские и волошско-татарские к северу от Аккермана.

Османские города выполняли роль своеобразных плавильных котлов, превращающих разноплеменное население в правоверных подданных султана. Посредствам фискальной политики османские власти стимулировали переход иноверцев в ислам. Поощрялись браки мусульман с христианскими женщинами, дети от которых тюркизировались. Судя по тому, что мечети численно доминировали над христианскими храмами, процесс «потурчения» (исламизации и усвоения османской культуры) протекал интенсивно.

Согласно официальной документации, через столетие после завоевания в Аккерманском округе налог на христиан (испендже) платили 353 лица мужского пола, а число мусульманских семей составляло 1700.

В бессарабских поселениях, как и других частях Османской империи господствовало многоязычие. Однако в сельской местности преобладал ногайский язык. Официальным же языком деловой сферы был османский язык. Начальные мусульманские школы способствовали распространению арабского языка, на котором велись богослужения.

Османские власти проявляли большую градостроительную активность, создавали дорожную инфраструктуру (дороги, мосты, переправы, порты, постоялые дворы, укреплённые пункты для обеспечения безопасности). К числу последних относилась небольшая крепость на пересечении степных дорог Татар – Бунар (совр. райцентр Татарбунары Одесской области).

Имарет – центральный комплекс крупного бессарабского города строился и содержался при активной поддержке имперских властей. В комплекс имарета как правило входили мечеть, медресе (школа), гостиный двор, система водоснабжения, баня, учреждения общественного призрения, а также караван-сарай и другие доходные заведения.

В XVI–XVII веках в Аккермане было построено около десяти мечетей, а в Измаиле и Килие – немногим меньше. Мечети были во всех крупных селениях. В регионе существовали владения дервишских обителей.

Развивались ремёсла. В 60-е годы XVII века путешественник Эвлия Челеби насчитал в Килие 500 лавок разных цехов, а также увидел торговые ряды. Также известно, что здесь же ежедневно проводилась ярмарка для иностранных купцов. Черноморское побережье славилось во всей Восточной Европе своим рыбным промыслом.

Неизменным атрибутом османского города были невольничьи рынки. Через них проходили военнопленные, а также крестьяне, угнанные ногайцами из сопредельных владений Дунайских княжеств, а иногда из Польского и Российского государств.

Бессарабия занимала исключительно важное положение в системе торговых связей Османской империи. По Дунаю и Днестру из Малой Азии шли поставки хлопка, шелка, шерстяных тканей, пряностей. В обратном направлении массово перевозилось зерно.

Динамика социально-экономического развития Османской Бессарабии, по крайней мере, не уступала аналогичным показателям сопредельного Молдавского княжества или Валахии. Это, а также формирующаяся этно-религиозная специфика региона, делали его мирное поглощение соседями маловероятным.

Миф второй. Татарско-ногайское население было исключительно скотоводческим и мало привязано к территории Бессарабии

Значительную часть территории османской части Бессарабии составляли буджакские владения Крымского хана. В XVIII веке проживавшие здесь шесть ногайских родоплеменных объединений сформировали Буджакскую орду, которая находилась в двойном подчинении Стамбула и Бахчисарая. Административный же центр этой орды был в бессарабском селении Каушаны, зачастую выполнявшем роль резервной ставки крымского хана.

Во время русско-турецких войн XVIII века бессарабские ногайцы предстали перед европейцами как кочевники, основным занятием которых было экстенсивное скотоводство.

Однако следует учитывать, что данная группа татарско-ногайского населения была в османской Бессарабии не единственной. Основная же часть Буджакской орды образца XVIII века была переселена в Бессарабию из Поволжья и Северного Кавказа лишь во второй половине XVII столетия.

Буджакские татары (буджаки) населяли Бессрабию ещё со времён Золотоордынского периода. Под влиянием природно-климатических условий региона к XVI веку они уже перешли к оседлости.

От кочевничества в их образе жизни остался лишь отгон части стад на летовки и возвращения на зимовники. Основу хозяйства буджакских татар составляло товарное земледелие, продажа зерна, продуктов скотоводства, мёда и воска. Причём проживали они как в пределах османских райя, образуя здесь татарские селения, так и в степной зоне.

В 1570 году сбор зерновых в пределах Аккерманского каза (судебно-административного округа) составил свыше 5,4 тыс. тонн, бобовых – около 50 тыс. тонн. Стада овец здесь насчитывали 42 тыс. голов.

В XVII–XVIII веках произошло несколько волн переселения ногайцев в пределы Бессарабии. Но и эти племена порой проявляли склонность к земледелию. Описывая ногайцев, насильственно переселённых из Бессарабии в Крым в 60-е годы XVII века, Челеби писал: «ногайские племена…, помимо газавата (т. е. войны с «неверными»), занимаются земледелием, то есть они крестьяне. Выращивают они большей частью просо».

Логика развития хозяйственной жизни буджакских татар даёт основание полагать, что закрепись 50-тысячная Буджакская орда на территории Бессарабии, ногайцы также перешли бы к земледелию, а, значит, пополнили бы оседлое население. В таком случае выселить данный этнос из региона было бы куда как сложнее, чем это произошло в ходе русско-турецких войн.

Миф третий. Османская империя не претендовала на оставшиеся владения Молдавского княжества в Пруто-Днестровье.

Всю первую половину XVIII века Молдавское княжество находилось под давлением территориальных претензий ближайшего османского союзника в регионе – Крымского ханства. Стремление Бахчисарая расширить территорию Буджакской орды за счёт восточных цинутов (уездов) Молдовы определялось увеличением численности ногайцев и потребностью в новых пастбищах для возрастающего поголовья скота кочевников.

Порта, как могла, балансировала между интересами своих вассалов в регионе (Молдавии и Крыма), однако более весомый военно-политический статус ханов позволял им успешнее отстаивать свои притязания.

Географическая конфигурация молдавско-крымской границы, существовавшей на начало XVIII века, была достигнута в 1666 году. Граница, названная в честь её разработчика – османского чиновника Халил-паши, опиралась на объекты естественного ландшафта и простиралась от Ялпугского лимана (близ Измаила), вдоль Верхнего Траянова вала и до границ Бендерской райи. Данное разграничение соответствует северо-западным пределам Буджакской степи.

Однако в 1711 году местный ногайский лидер Джаун-Мирза выдвинул новую территориальную претензию к Молдавии, которая была поддержана Девлет-Гиреем.

Предлогом для этого требования стало то, что ногайцам «не хватает места Халил-паши для прокормления, потому что они размножились». Просителями также указывалось на то, что население по молдавскую сторону границы малолюдно. Правда, они умалчивали, что молдавские крестьяне уходили на север, опасаясь ногайских набегов.

Последний же аргумент очень напоминает логику перекройки межреспубликанских границ в бытность СССР: господарь Молдавии и хан Крыма – оба подданные султана, следовательно, не особенно важно, как проходят внутренние границы внутри Османской империи.

Порта одобрила новое разграничение и ногайцы приобрели право хозяйственной деятельности по формуле: «начиная от границы Халил-паши и до Днестра в длину 32 часа пути и в ширину 2 часа пути в земле Молдовы». Воспользовавшись ею, ханство получило у Молдавского княжества территорию площадью в 3100 кв. км.

При этом особо оговаривалось, чтобы все налоги на доходы от использования этих земель должны напрямую поступать в пользу султанской казны. Последнее обстоятельство позволяет считать эту территориальную трансформацию скрытой формой аннексии в пользу Порты, в рамках которой ногайцы выступали как землепользователи, а право собственности переходило султану.

Важно, что заняв покинутые молдавские сёла на переданной им территории, ногайцы стали переходить к оседлому образу жизни, отдавая предпочтение земледелию. Достаточно быстро ногайские мурзы основали здесь аулы, заселили их карататарами (рядовыми татарами) и рабами различных национальностей. Таким образом имело место замещение христианского населения теперь уже и в лесостепной (центральной) части Бессарабии.

Уже в 20-е годы XVIII века ногайцы вышли и за эту линию разграничения и вновь углубились в территорию Молдавского княжества. На попытки османских властей стабилизировать пограничную ситуацию ногайская знать отвечала шантажом: если новые участки для землепользования не будут выделены, то племена будут уходить во владения Польши.

В 1727–1728 годах стремление Буджакской орды расширить свои земельные владения за счёт молдавской части Пруто-Днестровья даже вылилось в открытый бунт против крымских властей. Стремясь утихомирить протесты османские чиновники были вынуждены дать новое согласие на расширение территории, подконтрольной Буджакской орде.

К 40-м годам XVIII века ногайцы размещаются уже на постоянной основе за пределами «двухчасовой зоны», непосредственно в районах молдавских цинутов, расположенных восточнее Прута.

В тот же период на территории вновь созданной Хотинской райи на севере Пруто-Днестровья происходили идентичные процессы. В 1713 году турки не только ввели в Хотин османский гарнизон, но и поселили здесь орду липканских татар.

Вряд ли бы вектор данных миграционных процессов существенно изменился, не начнись в 30-е годы XVIII века интенсивная фаза военного противостояния России и Османской империи в т. ч. из-за Бессарабии.

Бессарабия до 1812 года: как жилось молдавскому меньшинству Пруто-Днестровья

В мае 1812 года был заключён Бухарестский мирный договор, по которому Днестровско-Пруто-Дунайское междуречье, названное впоследствии Бессарабской областью, стало частью Российской империи. Из-за этого события к ставшей тогда пограничной реке Прут ряд румынских историков начали применять эпитет «проклятая река», поскольку она разделила единый молдавский народ и его княжество на две части.

Попробуем же разобраться, что представляла собой Пруто-Днестровская часть Молдавии в начале XIX века, действительно ли ее переход под власть России был настолько трагичен для современников тех процессов.

Начнём с оценки территории Молдавии в Пруто-Днестровье.

По состоянию на начало XIX века Молдавское княжество обладало меньше чем половиной земель интересующего нас региона. Его владения между реками Прут и Днестр были по площади даже меньше, чем нынешняя Республика Молдова – 20,3 тысячи квадратных километров. Между тем площадь современной правобережной Молдавии (без учёта Приднестровья) – 29,7 тысяч квадратных километров.

На иллюстрациях, посвящённых средневековой Молдавии, это княжество зачастую изображают в его максимальных границах: от Карпат – до Черноморского побережья. Такие очертания границ выглядят очень эффектно, но надо отдавать себе отчёт, что в данном виде княжество существовало очень недолго. Поморьем с центром в Аккермане Молдавия владела только 82 года, а Килийским краем в устье Дуная и того меньше. Уже вскоре после смерти Стефана III в османское владение перешёл регион Бендер, Молдавия потеряла значительную часть днестровского побережья.

С XVII века турки и крымские татары массово переселяли в Пруто-Днестровье племена кочевников – ногайцев. А поскольку те в основном занимались экстенсивным скотоводством, с каждым годом им требовалось все большее количество земли под пастбища. В начале XVIII века ногайцам уже перестало хватать для хозяйствования территории Буджакской степи и они углублялись в лесостепную зону.

Их кишлаки возникали на территории Орхейского, Лапушнянского и Кигечского цинутов Молдавии, в том числе в окрестностях современного Кишинева. После того как в 1713 году в Хотин был введён османский гарнизон, татары обосновались и на севере региона. Это были липканские татары, ранее имевшие польское подданство.

Остановить экспансию татар на территорию молдавских цинутов удалось лишь в ходе русско-турецких войн. Окончательная ликвидация Буджакской орды произошла в 1807 году.

Таким образом, к началу XIX века Молдавское княжество контролировало меньшую часть Пруто-Днестровских земель, в то время как большая часть региона принадлежала османам и зависимым от них ногайцам. Происходивший процесс выдавливания молдавских крестьян из лесостепной зоны предполагал дальнейшее расширение турецко-татарских владений, вплоть до создания османского пашалыка на территории всего Пруто-Днестровья.

Каково же было население междуречья Днестра, Прута и Дуная?

К 1803 году на всей территории Молдавского княжества проживало около 700 тысяч человек. Из них к востоку от реки Прут постоянно жили лишь до 25 %. В молдавских цинутах Пруто-Днестровья в первые годы XIX века было 32 тысячи тяглых дворов, а это 150–160 тысяч жителей.

Если верить оценке, данной сотрудником Института культурного наследия АН Молдовы Людмилой Чимпоеш, до начала выселения русскими ногайцев (во второй половине XVIII века) численность Буджакской орды составляла 200–250 тысяч человек. К тому же принадлежавшие султану крупные города на юге региона (Аккерман и Килия) уже в XVII веке имели типичный османский облик.

В начале XIX века численность мусульманского населения в городах Пруто-Днестровья, являвшимися центрами османских владений, в мирное время превосходило количество немусульманского населения примерно в 2,3 раза. Этот перевес нивелировался преобладанием христиан в сельской округе турецких городов-крепостей.

На территории же молдавских цинутов к востоку от Прута в тот период городов в современном понимании этого слова не было. Кишинев, Оргеев, Сороки, не говоря о более мелких местечках, имели аграрный характер и лишь небольшой процент жителей – ремесленников. До перехода под власть России в регионе не было ни одной мануфактуры.

Таким образом, по состоянию на 1807 год большинство населения будущей Бессарабской области составляли не молдаване, а мусульманское население (ногайцы и османы). В составе Молдавского княжества восточные цинуты являлись плохо освоенной и малолюдной окраиной.

Что же обусловило столь слабое социально-экономическое развитие молдавской части Пруто-Днестровья?

Самым трагическим обстоятельством было близкое соседство восточных цинутов Молдавского княжества с ногайскими ордами Буджака и Едисана (Приднестровья). В случае размолвок господаря с непосредственным главой ногайцев – крымским ханом, или с верховным сюзереном – османским султаном – Пруто-Днестровская Молдавия первой подвергалась карательным вторжениям степняков.

Во время военных действий Османской империи против Польши, Австрии, России на молдавском населении Пруто-Днестровья лежала повинность обеспечивать постой для войска Крымского ханства (в которое входили ногайские орды).

Но самые разрушительные последствия имели бунты ногайцев, когда те выходили из подчинения Бахчисарая и Стамбула и обрушивались в первую очередь на соседние молдавские селения в поисках лёгкой добычи, под которой подразумевались и невольники.

Во время таких бесчинств единственным спасением для молдавских крестьян было бегство из своих сёл под защиту лесных массивов Кодр. Угроза постоянного вторжения с юго-востока определяла и структуру хозяйства. Основной отраслью аграрного сектора было не земледелие, а более мобильное животноводство. Возделывание пшеничных полей, не говоря уже о многолетних фруктовых садах и виноградниках, в условиях перманентной угрозы уничтожения было занятием крайне рискованным.

Очень негативно на экономике восточных цинутов Молдавии (как и всего княжества) сказывалось их, по сути, колониальное положение в системе Османской империи. Так, существовала монополия османских властей на вывоз из княжества хлеба, сливочного масла, овец, леса и частично крупного рогатого скота, лошадей, мёда, воска и ряда других продуктов. Это выливалось в обязательство продавать сельскохозяйственную продукцию представителям Порты (османского правительства) по заниженным ценам (в 2–5 раз ниже рыночной).

Скупка иностранцами за бесценок сельскохозяйственной продукции порождала другую острую экономическую проблему – дефицит капиталов, что тормозило развитие капиталистических отношений, появление мануфактурного производства.

Усугубляло положение молдавских производителей запредельная даже по стандартам XIX века коррупция. Вся административная вертикаль (от господаря до цинутных исправников) представляла собой средство для личного обогащения чиновников.

Ведь господари почти официально приобретали свою должность в Стамбуле и должны были за отведённое им время покрыть издержки. Исправники назначались в цинуты Диваном (правительством княжества) и также не безвозмездно. Значение этой должности усиливалось обладанием её носителями почти абсолютной власти на местах. Доходило до того, что боярин, добившись должности исправника, стремился расставить на подчинённые должности своих личных слуг. Такая административная система порождала массу злоупотреблений с землёй, налогами, судебными тяжбами и т. п.

Степень угнетения данными факторами хозяйственной жизни показывало хотя бы то, что после того как в 1812 году была решена проблема внешней безопасности, отменена торговая монополия, началась борьба с коррупцией, Бессарабская область испытала настоящий экономический бум. На его фоне поднялись невиданные ранее переселенческие волны из-за Прута, Дуная и Днестра, которые и привели к формированию нынешней этнической структуры Большой Бессарабии.

«Черная осень» 1758 года: татарский погром Молдавии в германских интересах

Осенью 1758 года произошло одно из самых трагических событий в молдавской истории, вошедшее в летописи под названием «Разлив татарвы» («Ревэрсаря тэтэримий»).

Только в рабство кочевниками – ногайцами было угнано до 40 тысяч молдаван (около 6 % населения княжества). Это нашествие вряд ли бы состоялось без интриг Прусского королевства – предшественника Германской империи.

У данной трагедии есть конкретный виновник. Это представитель крымско-татарского ханского рода Крым-Гирей. Летом 1758 года он возглавил мятеж едисанских (приднестровских) и буджакских ногайцев, потребовав для себя ханский престол. Логика его действий определялась тем, что ногайские орды были основной ударной силой Крымского ханства и тот, кто имел их поддержку, контролировал Бахчисарай.

Первая половина XVIII века стала непростым временем во взаимоотношениях в треугольнике: Османская империя – Крымское ханство – ногайские орды. После войн с государствами «Священной лиги» (в т. ч. и Россией) султан был вынужден запретить ордам Крымского ханства совершать вторжения в сопредельные европейские государства. Между тем, сопряженные с грабежами и работорговлей набеги были важным источником доходов кочевников.

Это привело к снижению лояльности ногайских орд в отношении Стамбула. Были зафиксированы попытки их переходов под власть других сюзеренов. В 1703 и 1712 годах даже сам хан Дивлет-Гирей II направлял в Петербург послания о готовности Крыма встать под покровительство Петра I. Примечательно, что они передавались через этнического молдаванина Александра Давыденко.

Поскольку Османская империя уже была не в силах снабдить орды Крымского ханства богатой военной добычей, те периодически поднимали мятежи против центральных властей. Главным «кормлением» для кочевого мира Северного Причерноморья становилось Молдавское княжество, вассально зависимое от Турции.

Под предлогом защиты Молдовы от внешних угроз Крымское ханство взимало очень обременительную дань. Отдельный ежегодный платеж отправлялся из Ясс в Буджакскую орду.

Когда Крым-Гирей возглавил мятеж буджкецев и едисанцев, он выдвинул к Молдове требование «денег и немного тулупов». Вдобавок он грозил Стамбулу сжечь молдавский хлеб, за счет которого шло снабжение османской столицы, если не признают его претензий на ханский престол.

Тем временем, в 1758 году в Яссах случился кризис власти. Прежний господарь был отстранён от должности, а новый ещё не прибыл из Стамбула. Бояре предлагали откупиться, но представитель нового правителя дважды отказывал посланцам Крым-Гирея. Именно в этот момент в молдавско-татарские отношения и вмешались германские дипломаты.

За два года до тех событий в Европе началась Семилетняя война, которую часто именуют «нулевая» мировая. Боевые действия тогда шли сразу на трёх континентах. Альянсу Пруссии и Англии противостоял союз «трех баб» (как именовал его прусский король Фридрих II). Таким образом он демонстрировал пренебрежение к фактическим правительницам стран – противниц Пруссии (Австрии, России и Франции): императрицам Марии Терезии и Елизавете Петровне, а также маркизе де Помпадур.

Для того, чтобы отвлечь хотя бы часть сил Австрии от боевых действий с Пруссией, король Фридрих решил подтолкнуть татар к вооруженной демонстрации в Молдавии у границ Трансильвании (бывшей под властью Вены). Немецкие агенты предложили Крым-Гирею политическую поддержку короля и финансовые ресурсы, в которых он очень нуждался.

Судьба самой Молдавии германских политиков не беспокоила. Они стремились лишь к максимальному психологическому воздействию на австрийцев, а для этого набегу кочевников предстояло стать максимально жестоким.

К середине сентября 1758 года крупные силы ногайцев сконцентрировались в Каушанах, а затем вторглись в Пруто-Днестровскую часть Молдавского княжества. Их общая численность составила около 80 тысяч человек. Интерес к этому предприятию был столь велик, что к западным ордам Крымского ханства присоединились сородичи из Приазовья.

Переправившись через Прут, основные силы кочевников достигли Фокшанских ворот и уже собирались наброситься на Валахию. Перепуганный валашский господарь изыскал 50 тысяч лей, чтобы откупиться от набега. После этого орды устремились на север и северо-восток.

Ногайцы заполонили основную часть Молдовы, грабили, сжигали и убивали. Крестьянские семьи бросали дома и уходили под защиту лесов, бояре скрывались в Карпатах. Под угрозой захвата была даже столица княжества.

Погром длился две недели – до конца сентября. В то время как едисанцы грабили западные цинуты, буджакцы хозяйничали к востоку от Прута. Специальные команды отвечали за транспортировку награбленного, угон людей и скота. Число невольников по меркам Молдавского княжества (до 700 тысяч жителей) было огромным, количество убитых и вовсе не поддавалось подсчетам. Стада угнанного скота оценивались современниками как «бесчисленные». Все, что не могло быть вывезено безжалостно уничтожалось.

Османская Порта потеряла всякую возможность привести к порядку ногайцев. Ведь тем временем восстала ещё и Кубанская орда. Пруссаки настойчиво лоббировали кандидатуру Крым-Гирея в качестве нового крымского хана. В итоге султан был вынужден согласиться с его кандидатурой.

Вступая на престол, Крым-Гирей казалось бы пошел на примирение с молдаванами. Под нажимом турок он обещал возместить ущерб, нанесённый ногайцами. Однако как только делегация молдавских бояр явилась к хану для составления реестра ущерба, её участники попали в заточение. В качестве пленников посланцы Молдовы были вынуждены согласиться с существенным занижением понесенных потерь.

Но и в сильно сокращенном виде Молдавское княжество обещанных компенсаций не получило. Ханские чиновники затягивали принятие решения, а в это время родственники угнанных в рабство выкупали своих несчастных близких за личные средства.

Крым-Гирей без зазрения совести теперь уже официально стал требовать полагавшихся ему по статусу подношений. Как сообщал французский консул в Крыму, уже через год после тех страшных событий господарь Молдавии прислал Чангизиду определенную сумму денег и другие дары, потребованные им.

Правление этого хана для Молдовы было подобно самому темному времени ночи, предшествующему рассвету. Каушаны стали любимой резиденцией Крым-Гирея. Здесь он проводил едва ли не больше времени, чем в Таврии. Для организации роскошного двора в бессарабскую столицу ханства сгоняли молдавских ремесленников: кузнецов, портных, сапожников, плотников.

Дорого стояло содержание ханского оркестра, создание архитектурных шедевров в стиле «крымского рококо». Существенно возросли финансовые аппетиты приближенных хана. Благосклонность важных крымских чиновников щедро оплачивалась не только господарями, но и боярами. Все это тяжёлым бременем ложилось на простых молдаван.

Солнце освобождения Молдовы от крымско-ногайского рабства, как и положено, взошло на востоке. В 1768 году, когда разразилась очередная русско-турецкая война Крым-Гирей повел свои орды на южные губернии России, явно намереваясь повторить молдавский погром десятилетней давности. Однако на его пути под Елизаветградом (ныне Кропивницком) стала российская военно-поселенная провинция Новая Сербия.

Значительную часть поселян там составляли молдаване, бежавшие в 1758 году от вторжения крымцев в Молдову. Столицу провинции татары взять не смогли и ограничились грабежами мелких селений.

В том походе 200-тысячное ханское войско добыло лишь до 2 тысяч невольников и вынуждено было стремительно отступать. Однако российские власти считали это очень большими потерями.

Французский резидент при хане барон Тотт оставил яркое описание перевозки татарами «живого товара» в том походе, которое наверняка актуально и для набегов на Молдову: «В мешках, привязанных к седлам сидели дети, которых одни головы были видны. Впереди всадника дочь, сзади мать, на подручной лошади отец с сыном».

Не оправдавший ожиданий султана и брошенный германскими союзниками Крым-Гирей был отравлен в своей Каушанской ставке после возращения из похода на Россию. Не помог даже дар в 600 плененных женщин, отправленных в Стамбул.

Вслед за отступившими крымцами в Молдавию явились русские войска, которые в 1770 году возглавил легендарный Петр Румянцев. Воспользовавшись тем, что молдавские бояре присягнули императрице Екатерине II, а русские контролировали лишь север Молдовы, орды крымского ханства вновь совершили набег на земли княжества (как впоследствии выяснилось – последний). Но по свои масштабам от сильно уступал событиям 1758 года.