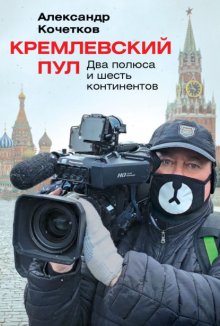

Кремлевский пул. Два полюса и шесть континентов бесплатное чтение

© Кочетков А.А., 2025

© ООО «Издательство «Этерна», 2025

От автора

Благодаря профессии журналиста, режиссера-оператора документального кино и телевидения мне довелось стать участником многих интересных событий, побывать почти в ста странах мира, на всех континентах и полюсах нашей Земли.

В моей биографии были полярные экспедиции, съемки в период распада Советского Союза и волнений «лихих девяностых», репортаж из осажденного Белого дома, война в Чечне, бомбардировки Белграда, конфликты в Афганистане и других горячих точках.

Наконец, более двадцати лет работы в кремлевском пуле, сопровождавшем президента России и министров правительства в их многочисленных поездках. Все, о чем я пишу в этой книге, происходило на самом деле, но многие интересные детали и забавные случаи оставались, естественно, «за кадром», вне эфира официальных новостей. Принято считать, что работа журналиста – это «интриги, скандалы, расследования», но вы убедитесь, что это не так. Репортер, по сути, это профессиональный свидетель, наша работа связана и с риском, и с опасностью, и с нравственным выбором.

Позволю себе изменить имена и фамилии некоторых своих коллег по работе, так как понимаю – не всем понравится мое описание событий.

Полюс первый, Южный. Точка отсчета

Весной 1985 года экспедиционное судно «Михаил Сомов» оказалось в ледовом плену у берегов Антарктиды, в самом, пожалуй, удаленном и труднодоступном месте земного шара. Шел уже пятый месяц дрейфа, надежды на спасение таяли с каждым днем.

Мы вышли на верхнюю палубу. Абсолютное безмолвие и темноту полярной ночи вокруг нарушали разве что еле слышное тарахтение дизеля из машинного отделения и тусклый свет прожектора на мачте.

– Что говорят, сколько топлива у нас осталось? – спросил я.

– Капитан сказал, еще дней на десять хватит, – отозвался матрос Леха.

– А потом?

– А потом все остановится, погаснет свет… К вечеру в каютах будет такая же температура, как на улице. Сливай воду! Конец…

– Значит, у нас есть еще десять дней…

– Ну, вы оптимисты! – включился в разговор боцман Семен. – Какие десять дней? Пятьдесят айсбергов насчитали вокруг. Начнут опять двигаться, будет беда… Окажемся на их пути и пойдем ко дну, может, уже завтра все закончится!

– Вот ведь какая махина! – вздохнул Леха. – Только часть снаружи, три четверти под водой. И, главное, ветер может в одну сторону дуть, а айсберг идет в другую.

– На той неделе один рядом был, буквально в метре от палубы. Рукой можно было потрогать!

– Да! И мы без движения, стоим на одном месте! Никак не увернешься! Еще немного – и раздавил бы нас, как муху пришпиленную, даже не заметил…

– Удивительно, конец двадцатого века, человек в космос летает, а сюда добраться невозможно! – сказал я. – Вот и спасательная экспедиция застряла, так и не дошла до нас…

– Все, это был последний вариант, больше нет. Даже самолету несколько тысяч километров лететь от ближайшей земли. И что? Сесть-то невозможно. Ни метра ровной поверхности, одни торосы вокруг!

– Тише! – поднял вверх руку Семен. – Кажется, опять начинается!

Издалека приближался тревожный гул. Вздыбленный лед, ломаясь, напирал на борта судна.

– Пошли посмотрим, что внизу!

Спустились по трапу в трюм, между собой мы называли его «преисподней».

В свете луча фонаря внутренние стальные шпангоуты «Михаила Сомова» были похожи на искривленные ребра доисторического чудовища. Страшная сила давила на металл извне, казалось, некоторые части обшивки прямо на глазах вминаются внутрь. Если корпус не выдержит, в пробоину хлынут тонны черной океанской воды и корабль пойдет на дно. Это произойдет быстро, даже не будет шансов выбраться на палубу…

Когда в дальнейшем случалось, что неблагоприятные обстоятельства складывались один к одному и вроде наступал «полный пипец», я вспоминал эти минуты и понимал, что это не так. Вот тогда был «пипец», а сейчас просто небольшое затруднение. Впрочем, на «нулевую точку» ситуация тоже не тянула, в дальнейшем встречались ситуации и покруче. Но эти дни в дрейфе всё равно стали на моей шкале везения своеобразной точкой отсчета.

«Открытие Антарктиды»

Антарктида – шестой континент, который не принадлежит никому. Любая страна может построить там полярную станцию и вести научные наблюдения. В середине пятидесятых годов двадцатого века Советский Союз решил заняться освоением Южного полюса. Первую антарктическую экспедицию возглавил известный полярник Михаил Сомов. В руководстве посчитали, что подвиг первопроходцев должен быть обязательно запечатлен на кинопленку.

Так в Антарктиде оказался мой отец – Александр Кочетков, молодой кинооператор Центральной студии документальных фильмов. На долгую, продлившуюся больше года зимовку остались девяносто два человека. Вечерами полярники собирались в кают-компании. Особых развлечений не было. В углу стоял проектор и не больше двух десятков жестяных коробок с копиями кинокартин.

Особым успехом пользовались комедии и фильмы про любовь. В одном из них главную роль играла актриса Валентина Ушакова. С ней отец учился в одно время на параллельных курсах в Институте кинематографии. Однажды он решился и отправил в Москву телеграмму: «Валя! Сегодня наш кинотеатр “Пингвин” был полон. В сотый раз смотрели “Запасного игрока”»… Актриса ответила, завязалась переписка.

По возвращении в Москву они встретились и поженились. Так на свет появился я, потом мой брат. Маме дали квартиру в кооперативе «Артисты кино и драмы» у метро «Аэропорт».