Император Святой Руси бесплатное чтение

УДК [94(47+57)«14/17»]:316.75

ББК 63.3(2)4-72

Е79

Редакторы серии «Интеллектуальная история»

Т. М. Атнашев и М. Б. Велижев

Константин Ерусалимский

Император Святой Руси / Константин Ерусалимский. – М.: Новое литературное обозрение, 2025. – (Серия «Интеллектуальная история»).

Каким был идейный кругозор, идеология, коллективные представления Московского царства XV – начала XVIII века? Насколько широк был круг сторонников «высоколобых» учений и насколько осмысленны были понятия политической культуры? Можно ли говорить о Российском государстве этого периода как об империи, монархии, республике? Кем считали себя подвластные этой страны, какие коллективные идентичности считали для себя значимыми? Почему в дополнение к летописанию, а отчасти на смену ему пришел такой жанр самосознания, как история, и как отличалось прошлое историков от прошлого летописцев и хронистов? В фокус исследования вошли такие идеологемы, как народ и Святая Русь, царь и император, постапокалиптическая история и Третий Рим, и такие формы коллективного политического действия, как дело народное, общая вещь, гражданство. Несмотря на немодерные технологии коммуникации, интенсивное сакральное чтение и неустойчивость доктрин суверенитета, российская культура была в этот период легитимной частью ренессансного мира, чему свидетельством служат как полемические сочинения, словарные и исторические высказывания интеллектуалов, памятники церемониальной, исторической, политической и бытовой мысли, так и следы рецепции событий в мире, анонимные дискурсы, визуальные репрезентации настоящего и прошлого. Московское царство втягивалось и в одну из наиболее значимых дискуссий модерной эпохи – о разоружении как необходимом условии гражданской жизни. Константин Ерусалимский – доктор исторических наук, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге.

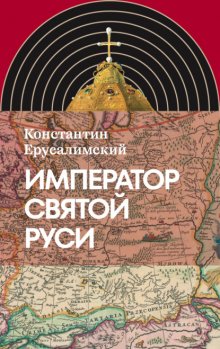

На обложке: Солнцев Ф. Г., Дрегер Ф. Шапка Мономахова, или Венец великих князей и царей русских. Изображение 1. Древности Российского государства. [Иллюстрации]. [Москва]: хромолит. Ф. Дрегера, [1851]. РНБ, Санкт-Петербург. Николас Висхер I. Генеральная карта Московии или Великой Руссии. Амстердам, 1677–1679 гг. Рейксмузеум, Амстердам.

ISBN 978-5-4448-2822-9

© К. Ерусалимский, 2025

© Д. Черногаев, дизайн обложки, 2025

© OOO «Новое литературное обозрение», 2025

Введение

Как Авраамий Палицын трижды спас Россию

24 августа по юлианскому календарю (3 сентября по григорианскому) 1612 г. Авраамий Палицын совершил подвиг, который вошел в канон деяний, спасших Россию от Смуты. Келарь Троице-Сергиева монастыря, ранее прославившийся в обороне Сергиевой обители от войска Яна-Петра Сапеги и поддержавший кандидатуру королевича Владислава Жигимонтовича на российский престол, ко времени, когда отряды Яна-Кароля Ходкевича достигли предместий Москвы, перешел на сторону повстанцев, выступивших против кремлевского гарнизона и боярского руководства страны. Подготовка к сражению с войском Ходкевича шла ни шатко ни валко. И вот когда казаки Первого ополчения под командованием князя Дмитрия Тимофеевича Трубецкого отказались идти на помощь отступавшим воинам Второго ополчения, то князь Дмитрий Михайлович Пожарский и посадский человек Кузьма Минин послали за Авраамием, «зовуще его в полки к себе»1.

Старец молился перед иконой Сергия и Никона Радонежских, но все же последовал призыву. Пожарский, Минин и множество дворян упросили со слезами келаря отправиться в острог к бездействующим казакам. В окружении отряда дворян Авраамий поспешил к храму Климента Папы Римского. Хорошо понимавший психологию воинов и не раз уже побывавший в гуще сражений, Авраамий обратился к казакам с похвалой за их прежние подвиги. И от нее, по всем правилам ораторского искусства, перешел к тревожному вопросу:

Ныне ли, братие… вся та добраа начатиа единем временем погубити хощете?2

Казаки умилились, обещали «вси умрети», а разгромить врагов, – и призвали келаря идти в жилища тех, кто просиживал, отказываясь выступать. Авраамий пошел на поиски подкреплений и нагнал отряд («множество казаков») у Москвы-реки рядом с Никитской церковью на переправе. Они возвращались в свои станы. Авраамий умолил воинов отправиться на бой. Еще неоднократно монах в тот день обращался к казакам, находя их кого у реки, кого у торгов («лав»), и всех, по его словам, удалось уговорить пострадать за Имя Божие, за православную истинную христианскую веру и за Сергия Радонежского. Когда пришли вести о победе, а Ходкевич с оставшимися ротами отступил на Воробьеву гору, келарь поспешил с вестью к Пожарскому:

И тако благодаряще Бога и великое заступление Пречистыя Его Богоматере и молитвы великих святителей московских Петра и Алексея, и Ионы, и великого чюдотворца Сергиа, и прочих святых, и поидошя ко образу Святыя Живоначалныя Троица и Пресвятыа и Пречистыя Богородица, и великих чюдотворцов Сергиа и Никона, идеже прежде молебнаа совершаху, и с ними множество дворян и детей боярских и всех чинов множество народа; и певше молебнаа, благодаряще Бога и разыдошяся радующеся3.

Это был не последний подвиг Авраамия. И в его согласии, отступив от своего иночества, ринуться на спасение православия, и в обращении к воинам на поле боя и в казацких станах, и в том, как он описывает богомольную процессию на весть о победе над ратью Ходкевича, трудно предвидеть его следующие поступки – и то, что Авраамий наряду с Мининым будет командовать штурмом Кремля через два месяца после этих событий, и то, что после объявления царем Михаила Романова вновь обратится к воинам, среди которых многие слушали его речи на подступах к Москве, и потребует от них сложить оружие…

В приведенном рассказе читатель, даже не обладая техниками интерпретации исторических источников, может почувствовать несколько ловушек и упрощений. Почему руководители Второго ополчения отказались продолжать официальные переговоры с лидерами Первого ополчения и прибегли к ultima ratio в лице троицкого келаря? Почему он сам говорит о том, что послужил последней надеждой, как если бы слезно просящие его о помощи ополченцы были не способны повлиять на ситуацию и решить исход сражения могли уже только Бог, Богородица и сонм святых? Почему казаки у Клементьевской церкви умилились, но направили Авраамия к другим казакам, а не сделали это сами, до его прихода и вместо него? Почему Авраамий не стесняется присвоить себе славу первого свидетеля победы над войском Ходкевича, как если бы весь бой велся под его командованием или ему сами победители присвоили эту победу, его устами сообщив о ней Пожарскому? Наконец, почему победа вызвала торжественную многолюдную процессию и молебен, после которого все в радости разошлись? И кто были эти люди?

Ответить на эти вопросы позволит нам осмысление идеологических оснований российской жизни начала XVII в. Их невозможно рассмотреть в отрыве от сознания людей более широкого периода и живших далеко не только в России. Обращаясь к идеологии Московского царства, мы оказываемся перед множеством взаимосвязанных трудностей, преодолевать которые нам предстоит в сочетании исследовательских методов. В целом лишь отчасти эти трудности вызваны недостатками самих методов. Есть ряд особенностей идейного мира, ментальностей и отношений с символическим у жителей Российского государства XV–XVIII вв., без предварительного понимания которых мы не сможем уловить ту грань, которая отделяет читательские усилия нашего времени от людей того, уже во многом утраченного мира.

В целом изучаемая в этой книге эпоха наполнена не-модерными этосами и ментальностями, религиозным инструктированием, богатым разнообразием опытного, и в том числе ритуального, взаимодействия между людьми, в котором тексты и дискурсы выполняли скорее вспомогательную роль, а потому сами являются не столько отражением событий, сколько их вовлеченным воспроизведением. О не-модерне следовало бы говорить как о дискуссионном рабочем термине, описывающем все разнообразие культур, не включившихся в игру означающих вокруг построения современности и нового мира. Данный термин позволяет избежать открытой в рамках теории модернизации дихотомии модерный/до-модерный, но в то же время термин не-модерн неуместен в тех случаях, когда культурные контакты с мирами модерна и идеями модернизации все же имели место. Кроме того, идея модерна в Европе, как показал Ханс-Роберт Яусс, тесно связана с воскрешением, освоением, воплощением и преодолением античности – локальной культурной практикой, далекой от российских реалий XIV–XVII вв.4

Впрочем, вслед за Брюно Латуром мы могли бы, читая и просматривая источники Российского царства XV – начала XVIII в., задаться вопросами, которые французский теоретик задает в связи с переменами, наступившими в результате полемики Роберта Бойля с Томасом Гоббсом – полемики, повлекшей за собой приход в культуру ученого представителя молчаливых вещей и суверенного представителя молчаливого народа:

А что если ученые говорят о самих себе, вместо того чтобы говорить о вещах? А что если суверен преследует свои собственные интересы, вместо того чтобы следовать сценарию, написанному для него его доверителями?5

Мы не знаем аналогов полемики Бойля и Гоббса в России, однако может оказаться, что какой-то из пунктиров в границах модерна возник не в силу сетевых процессов, а взрывным усилием, и российские интеллектуалы могли бы «проскочить» в полуоткрытые процессы, которые они сами не изобрели. Несмотря на популярность метафоры идейной борьбы среди исследователей российского «Долгого XVII в.», выработанные в византийско-русском христианстве формы самосознания не приветствовали разномыслия и разбалансировки готовых решений. С. С. Аверинцев показал, что в Византии даже теория риторики не приветствовала «ситуацию спора»6. Люди Московской Руси не делали ставку на разногласия и разномыслие, как и на игры фортуны, и не воспринимали свои решения как повышение и понижение ставок. По крайней мере, прежде чем делать обратный вывод, даже если он иногда напрашивается, следовало бы сначала обдумать другие возможности.

Привычные для читательской индивидуализированной эпохи грани между общезначимым и субъективным в не-модерной культуре не столь ощутимы, а иногда и полностью стерты, и мы обязаны постоянно задаваться вопросом, является интеллектуальный продукт индивидуальным усилием или же бездумным заимствованием, нередко осмысляемым в рамках узких задач. Идеи не есть ни результат индивидуальной мысли, ни коллективное усилие мыслящих групп и классов. Видеть в идеях не-модерного мира концептуальные единства неоправданно ограничивало бы предмет исследования. Обилие методик идеологического анализа выросло в рамках обновленной интеллектуальной истории мысли и, прежде всего, ее политических форм7. Возникло – уместное и в нашем исследовании – недоверие в отношении «идейной» истории идей. На ее место все чаще приходила социальная наука об идеях, как выразился Ален Буро, социальная история идей8.

Благодаря исследованиям Джона Данна, Джона Покока, Квентина Скиннера, Филиппа Петтита, их коллег и критиков удалось, учитывая тенденции в философско-политической мысли, пересмотреть сам подход к модерным политическим доктринам, вывести их за рамки «предыстории идей», то есть того направления, которое встраивало модерную мысль в генеалогии современных идеологических программ, лишая их тем самым собственных логик и какой-либо самости9. Как правило, выведение идеологий за принятые в межвоенном и послевоенном мире рамки классических идеологий означало переосмысление ключевых понятий, исключение целых шлейфов интерпретации, главным образом иллюзорных «предысторий». Как уже говорилось, мы в данной работе имеем дело в основном не с доктринами, а с не-модерными идеологиями, обнаружение которых является задачей не столько герменевтики, сколько интеллектуальной археологии. Однако, несмотря на это, метод Кембриджской школы применим для части задач нашего исследования и будет неоднократно упомянут ниже.

Сам институт авторства не выражен, и ряд ценных для нашего исследования памятников атрибутированы неточно, анонимны, а чаще всего – бытуют в различных редакциях, из которых лишь часть принадлежат автору, а остальные являются результатом редакционных или корректорских правок. Культура Московской Руси, несмотря на воздействие на нее европейских и иных тенденций, опирается на рукописную трансляцию текстов, а следовательно, немало озабочена точностью транслируемых в них сообщений. Архивы и рукописные собрания той поры безжалостно прорежены пожарами, условиями хранения и обстоятельствами бытования источников, и нам не решить большинства проблем при помощи репрезентативной выборки. Сфера идей поддается заведомо частичной интерпретации путем идейной же контекстуализации. Это не значит, что невозможны более или менее вероятные оценки и истинные суждения. Но весьма возможно, что часть из них все же будут нуждаться в дальнейших уточнениях или в смене контекстов их рассмотрения.

Для сравнения вспомним, что ключевой вопрос Джона Данна, когда он изучает политическую мысль Джона Локка, заключался в том, чтобы объяснить смену идейных ориентиров английского философа, после того как он поступил на службу к графам Шефтсбери, где и возникла знаменитая серия «либеральных» сочинений Локка10. Такая постановка, учитывающая особенности различных редакций авторских сочинений, рукописную традицию и историю публикаций, печатную полемику и переписку, сменяющиеся в итинерарии интеллектуала круги контактов и заказчиков, представляется применимой ко многим текстам Московской Руси, с той оговоркой, что ни выступлений в печати, ни публичной полемики, ни переписки от большинства изучаемых ниже произведений до нас не дошло и приходится восстанавливать контексты развития авторских доктрин иногда окольными путями, тем не менее иногда открытыми и даже освоенными. Для ключевых тезисов предлагаемой книги значимы научные дискуссии, касающиеся датировок и контекстов возникновения Послания Вассиана Рыло, «Просветителя» Иосифа Волоцкого, «Сказания о князьях владимирских», Послания Федора Карпова, «республиканских» сочинений князя Андрея Курбского, представлений Ивана Грозного о тирании, Лицевого свода Ивана Грозного, доктрины избрания на царство Михаила Федоровича, «Сказания» Авраамия Палицына, «Временника» Ивана Тимофеева, отдельных высказываний Афанасия Ордина-Нащокина, царя Алексея Михайловича, Сильвестра Медведева, высказываний о царстве и народах царя Петра Алексеевича, исторических полемик ряда авторов рубежа XVII – середины XVIII в.

Несмотря на многочисленные утраты источников и на специфику распространения информации в рукописную эпоху, в распоряжении исследователей московской идеологии есть множество текстов, сохранность которых обеспечена прежде всего их высокой значимостью для читателей Московского царства, регулярной востребованностью и более широкой циркуляцией. Период Московского царства располагается между двумя хронологическими рубежами – наступлением царства и сменой царства на империю. Ю. М. Лотман и Б. А. Успенский говорят в связи с этим о смене в культурной ориентации российской власти парадигмы Византийская империя – Константинополь – Константин Флавий на парадигму Римская империя – Рим – Октавиан Август11.

Этот переход, как мы покажем, был связан с труднопреодолимой задачей – поиском интеллектуальных, и прежде всего исторических, истоков «Римского наследства» в российской древности. В определенном смысле выбор между Константином Флавием и Октавианом Августом произошел сам собой в прошлом самой же Римской империи (Византии) – в пользу христианского наследия. Отказываться от этого выбора было невозможно ни в начале XVI в., ни в начале XVIII и позднее вплоть до русских революций XX в. В то же время выбор в пользу Октавиана Августа был сделан не как отказ от парадигмы Константина Флавия, а в иной плоскости. Конкурентом и неуловимым в римском прошлом двойником Цезаря Августа, а вместе с тем и источником российской царской идеологемы стал император Прус. Немногословные в целом российские монархи старательно оберегали трон и свои права от споров со знатоками римских древностей. Это не значит, что таких споров не было. Власть узнала много неприятного о своих вымыслах и каждый раз была вынуждена реагировать на критику12.

С другой стороны, немногословность сказалась на общем интеллектуальном фоне той поры. Храня тайны своего происхождения и отчасти строя на умолчаниях идеологический проект, российская верховная власть вплоть до Петра I крайне мало пользовалась риторическими приемами для повышения своего авторитета. От Ивана III и его ближайших предшественников на российском троне не осталось ни одного «бродячего» высказывания идеологического плана. Никого не следовало учить, как править и как вести себя по отношению к властям. Многословный Иван Грозный распаляется на огромные, иногда многочасовые по продолжительности монологи, из которых в цитатах и комментариях не остается ничего, как если бы читающая публика в России не занималась ни интерпретацией идей своего правителя, ни даже их чтением, в минимальном объеме копируя их в посильном для рукописной книжности – а на деле весьма искаженном – виде.

В качестве условной периодизации своего предмета отметим, что его ключевые события располагаются между концом XV в., когда Москва одержала военную победу над Великим Новгородом и Великим княжеством Тверским и возникло восточное направление российской дипломатии, и серединой XVIII в., когда в Санкт-Петербургской Императорской академии прошла первая научная дискуссия о прошлом России.

Зная, как именно распространялись знания и сообщения, мы могли бы оценить весомость тех или иных мыслительных продуктов и самих ходов мысли этой эпохи, поскольку нередко в культуре, особенно в значительной мере анонимной, ходы мысли существуют, но на очень ограниченных участках мышления и в небольших сообществах людей. Или даже у одного мыслителя, которого прочитали заведомо немногие или даже буквально никто из современников.

Среди них немало хлопот доставляющие исследователям своими высказываниями о мире, власти и общественной жизни Вассиан Рыло (ум. 1481), Нил Сорский (ок. 1433–1508), Иосиф Волоцкий (1439–1515), Федор Карпов (вторая половина XV в. – до 1545), Максим Грек (ок. 1470–1555), старец Филофей (первая половина XVI в.), Михаил Медоварцев (конец XV в. – начало 1530‑х), Иван Пересветов (Федоров) (начало XVI в. – 1583), князь Андрей Курбский (1528–1583), Иван Тимофеев сын Семенов (ок. 1555–1631), князь Иван Хворостинин (ум. 1625), князь Семен Шаховской (ум. 1654/55), Афанасий Ордин-Нащокин (1605/06–1680), Симеон Полоцкий (1629–1680), Григорий Котошихин (ок. 1630–1667), князь Василий Голицын (1633, 1639 или 1643 г. – 1714), Сильвестр Медведев (1641–1691), Андрей Лызлов (ум. не ранее 1697), Андрей Матвеев (1666–1728), Василий Татищев (1686–1750), Герхард-Фридрих Миллер (1705–1783), Михаил Ломоносов (1711–1765)13.

Само «их время» может пониматься по-разному. Уильям Штраус и Нил Хау говорят о поколении («group-cohort») как о мировоззренческой и исторической (эпохальной) общности, обычно сосредоточенной на отрезке времени в 20–22 года (с пограничными группами из тех, кто родился на три–пять лет раньше или позже), значимые события для страны происходят нередко на отрезках в 40–45 лет (то есть в два малых цикла), тогда как более крупная единица измерения времени – цикл, или saeculum в 80–90 лет (в «долгую жизнь одного человека»). Вслед за Аланом Шпитцером Штраус и Хау отмечают условность периодизации истории по поколениям, однако условны в этом смысле и социальные классы, идеологии и политические движения14.

Если распределить всех названных выше мыслителей Московского царства по оси времени, то из них образуется примерно четыре или пять циклов. Максим Грек не застал Вассиана Рыло, князь Иван Хворостинин не застал Максима Грека. Князя Ивана едва застал Афанасий Ордин-Нащокин, и, вероятно, вовсе не был его современником Григорий Котошихин, тогда как Василий Татищев не застал никого из названных.

Приведем такие «сдвиги» поколений, для которых может потребоваться смена оптики, ключевых понятий и сфер, в которых проявились идеологические формы. Меньше внимания будет уделено писателям, уместившимся большей частью своей биографии в XV в. Их споры затрагивали судьбы мировых империй, отношений с татарским миром, Золотой Ордой, наследие общехристианских соборов первой трети XV в. и распад христианского мира после падения Византийской империи, а также отношений внутри и между княжескими родами у Рюриковичей и Гедиминовичей, связь между душеспасением и политической деятельностью и формы подвижничества внутри христианства. Шаг к модерной эпохе в Российском государстве, как и в Европе, был сделан, когда возникла идеология коллективного очищения в условиях обострившихся апокалиптических ожиданий – ее проявления заставляют вспомнить аналогичные преобразования в западном христианстве.

Исследуя один из переломных моментов в становлении авраамических культур, Джон Мартин говорит о том, что ожидание апокалипсиса в них кардинально отличалось от представления о «конце истории» в модерных культурах. Страх перемешивался с радостным предвкушением, и для всех авраамических религий Конец Истории был предзнаменован падением Константинополя (1453 г.), появлением кометы Галлея (1456 г.) и целым комплексом сошедшихся под одной датой событий – падением последнего мусульманского эмирата в Иберии, изгнанием евреев из Испании и ожиданиями открытия Христофора Колумба, обернувшимися проектами нового Крестового похода, который Колумб предлагал организовать на привезенное им и еще не привезенное из «Индий» золото (1492 г.). Уже через год после начала первой экспедиции Колумба французский король Карл VIII вторгся в Италию, разрушив и так неустойчивое status quo (хотя угрозы ждали скорее со стороны Османской империи). Это нашествие фра Джироламо Савонарола расписывал флорентийцам как исполнение пророчества о восстановлении Каролингской империи, приходе ангельского папы, начале Крестового похода против неверных и апокалиптическом Новом Иерусалиме (его место Савонарола отводил Флоренции)15.

Сформировавшееся или вошедшее в активную жизнь в 1490–1520‑е гг. поколение Федора Карпова и Максима Грека познало момент, когда во всех трех библейских конфессиях ожидалось наступление апокалипсиса. Русские современники вставших на новый путь европейцев так же, как и они, ужаснулись падению Константинополя, учинили гонения на «жидовствующих», а ко времени Ивана IV запретили иудеям въезд в Русское царство16. Золото открыть не удалось, но вместо него с конца XV в. в Москву начинает стекаться из Новгородской земли, Коми, Приуралья и Югры живое золото – пушнина. Благодаря новациям в фортификационном и в целом инженерном деле, стремительно совершенствующимся артиллерии и другим видам огнестрельного оружия, масштабному использованию боевой конницы и стрелецких подразделений Русскому государству с конца XV в. удалось вступить в противостояние за ордынский мир, преодолев прямую политическую зависимость от царской (ханской) власти Чингизидов.

«Веяния» европейских, мусульманских и иудейских преобразований сказывались на различных сферах жизни в России. И преувеличение, и преуменьшение этих тенденций внесли много дискуссионных точек зрения в науку о русской культуре XV – середины XVIII в. Вместе с тем идеологические ориентиры четырех больших жизненных циклов этого периода складывались в значительной мере из принятий, реакций и отталкиваний от проникающих в Россию культурных новаций. Культура не существует в безвоздушном пространстве, тем более что следование техническим усовершенствованиям было залогом выживания страны в конкуренции с другими странами и народами. Из этого следует не только умеренная диффузность культуры Московской Руси – по меньшей мере, она должна была быть хотя бы умеренно диффузной, – но и возможность интерпретировать властные языки московских правителей и интеллектуалов, и среди них ключевые идеологемы, как знак взаимодействия с этими тенденциями и как щит противодействия им.

Заимствованы в Московской Руси, несмотря на ее зримую местную традиционность, были все ключевые идеологические языки. До этого периода в Северо-Восточной Руси не было не только имперской власти, этнического представления о народе, исторического жанра и республиканских дискурсов, но и понимания того, что они здесь нужны и уместны. А вот причины их появления во многом связаны с теми общекультурными явлениями, которые различные теоретики называли чувством завершенности истории, обостренными эсхатологическими ожиданиями, страхом перед грядущим или уже наступившим апокалипсисом.

Финальный момент истории раскрыл не-модерные (иначе – средневековые) страхи и ожидания. Цветан Тодоров видит в «открытии Америки» парадоксальный шаг к модерному миру, сделанный экзальтированным средневековым мышлением и возможный благодаря далеким от модерной ментальности Христофору Колумбу (Колону) и конкистадорам, мечтавшим найти земли, известные по пророчествам и фантастическим свидетельствам Ездры и Исайи, Плинию, Марко Поло, Паоло Тосканелли и Пьеру д’Айи, найти новый путь к завоеванию Иерусалима, обеспечить окончательное торжество христианской церкви и процветание новой республики, завоевать колонии для народа Испании, переназвать завоеванный мир и рассказать, подобно Одиссею, историю мира заново17.

Астрология объединяла эсхатологические настроения иудеев, христиан и мусульман и позволяла ученым вычислять даты грядущего апокалипсиса. Это занятие и стало отличительным знаком вхождения в модерную эпоху, его повсеместным выражением в самых разнообразных формах. С исламом православие сближала вера во Второе Пришествие Христа, с иудаизмом – апокалиптическая и имперская в своих аллегориях «Книга пророка Даниила» (в иудаизме – «Sefer Daniyel»). «Гонка апокалипсисов» второй половины XV – XVII в. не обошла стороной Российское государство. В том же 1491/92 г., когда в западном христианстве, иудаизме и исламе наступала или близилась новая эра, по стечению обстоятельств, которые трудно считать чистой случайностью, в России (Русском господарстве), согласно византийскому летосчислению, завершилась Седьмая тысяча лет от Сотворения мира и началась Восьмая тысяча. В этой дате интеллектуалы Северо-Восточной Руси искали тревожные сигналы надвигающегося апокалипсиса.

Последствия этих страхов не раз изучались18. Одно из них относится к середине XVI – началу XVII в., когда сменились поколения Ивана Пересветова и князя Андрея Курбского. В эти годы в России зародился жанр истории. Он будет изучен нами в связи с так называемой доктриной Москва – Третий Рим, распространение которой, как теперь ясно, на протяжении долгого времени было узколокальным, а круг значений далек от привычных для более поздних эпох оптимистических слоганов. Придворные интеллектуалы спорили о чем-то далеком от «исторического выбора», «своего пути» или «оснований Империи». Когда в Россию приехал ученик и последователь фра Джироламо Савонаролы Максим Грек, с его учением, популярным в придворных кругах, пришлось считаться высшим церковным и светским властям, а позднее они вошли в старообрядческий канон, поддерживая апокалиптические настроения и продолжая оказывать влияние на умы благодаря книжной традиции Максима и его учеников (например, полностью переосмысленных сочинений князя Андрея Курбского).

Идеология в любом ее понимании имеет дело с областью активного социального взаимодействия. Это сфера базовых мотиваций, обычно весьма редуцированных и тем не менее важных для сообщества, которое обустроило коммуникации в этой области по каким-то причинам именно так, а не как-то иначе. Когда Россию постигла Смута, поколение князей Ивана Хворостинина и Семена Шаховского оказалось лицом к лицу с проблемами, которые не тревожили их предшественников, да и современники искали ответы на тревожащие их вопросы, нередко не имея под рукой осмысленных решений и образцов. Как пишет С. Ю. Шокарев:

Нельзя, однако, абсолютизировать борьбу мифологем в противостоянии между Борисом Годуновым и Лжедмитрием I. Идеологические аргументы и исторический контекст волновали немногих жителей Российского царства. Базовые представления складывались из более простых понятий19.

Для «широких масс» значима была устойчивость и безмятежная сменяемость власти, отразившаяся, как отметил исследователь, в неизменности формуляров царских указов и прочих форм взаимодействия между властью и людьми. Умами правили не рафинированные идеи, а общие обстоятельства, которые поддерживали не только мыслимую устойчивость, но и некоторую подвижность порядка. Ни избрание Бориса Годунова, ни даже приход к власти царя Дмитрия Ивановича (как Лжедмитрия I, так и последующих претендентов на это имя и титул) не несли в себе непреодолимых потрясений и не меняли «базовых представлений» ни высшей власти, ни социальных низов.

Т. А. Опарина отмечает двойственность в том, как патриарх Филарет Никитич после возвращения из плена в 1619 г. санкционировал заимствования из западной (прежде всего польской и украинской) книжности:

Идея богоизбранности Русской земли выполняла в первую очередь задачи укрепления государственной власти и консолидации общества. Для их решения власть считала необходимым доказать своим подданным исключительность исторического пути России, страдающей за истинную веру. Охранительный курс Филарета означал также возвращение к прежней традиции, принятой в XVI в., – оттуда черпались представления, обосновавшие новый идеал благочестия. Но призывы к возрождению, возвращению к «старине» неизбежно сочетались с новой духовной реальностью20.

По мнению исследовательницы, эта система просуществовала до 1640‑х гг., когда наметился новый виток открытости, который автор связывает с «планами создания русской империи»21. Их застало поколение Афанасия Ордина-Нащокина, ставшее активным участником событий Раскола, Тринадцатилетней войны и создания Государства Великой, Малой и Белой России.

Планы по созданию в России империи запускались неоднократно в конце XV – начале XVIII в., и каждый раз по своим причинам, причем ингредиенты имперских идеологий менялись с течением времени и в связи с пересмотром самих оснований имперской власти. На долю поколений XVII в. пришлись тревоги, вызванные новым надвигающимся апокалипсисом. Эти страхи не исчезали ни в начале XVII в., когда Антихрист занял свое место среди действующих лиц Смуты, ни в 1666 г., когда Антихриста ждали по нумерологическим причинам и видели много знамений его явления в церковной и в государственной жизни, ни 33 года спустя – в 1699 г., когда царь Петр Алексеевич вернулся из Европы, но для многих современников это был уже не прежний царь и даже вовсе не тот человек, который уезжал из Российского царства годом ранее22.

А. П. Богданов анализирует чины венчания на царство как источник по истории идеологии в России конца XV – XVII в. и обнаруживает реализацию идеи «Нового Рима» в Пространной редакции чина венчания Ивана Грозного, а идеи Нового Израиля, Святой земли, Святой Руси в различных памятниках XI–XVII вв., однако в качестве программы, заявленной «на новом идейном уровне» – в чинах венчания царей Алексея Михайловича 1645 г. и Федора Алексеевича 1676 г. Истоками идеологии Святой Руси исследователь считает представления Ивана III, подразумевая «Митрополита Зосимы извещение о пасхалии на Восьмую Тысячу лет» (1492 г.)23.

Судьба ряда идеологем Московского царства станет предметом рефлексии лишь в момент их деконструкции – вместе с самим призраком Московского царства – в поколениях Василия Татищева и Михаила Ломоносова, несмотря на то что ожидаемый апокалипсис ни в конце XVII в., ни позднее так и не наступил.

Конфликтные, нередко между собой, «высоколобые» идеологемы мелькают с различной степенью полноты в источниках, не позволяя точно фиксировать зарождение одних представлений и их смену новыми. В зависимости от исследовательской оптики датировки варьируют нередко на десятилетия и даже столетия. Однако еще глубже латентные формы идеологического, позволяющие власти и подвластным оперировать языками для идентификации и самоидентификации, заявлять о своей принадлежности к общностям и присваивать себе общности.

Сообщества в Российском царстве возникали по различным линиям принадлежности и идентификации. Взрослый человек принадлежал одновременно православию в самом широком смысле и своему отдельному приходу, господарю (государю) и своему непосредственному господину, виделся многократно с членами своей семьи и рода, с духовным отцом и исповедниками, сотрудниками по общему делу, соратниками в походах и сотрапезниками на пиру, наконец, своему поколению, отличному от современных ему детей и стариков, – и имел представления о всех этих кругах своего общения и взаимодействия. Будучи монолитным, идеологическое нередко нигде и никак не эксплицировано. Оно не явлено как целое, потому что оно для всех слишком очевидно. Регламентировать частные стороны этого целого проще именно потому, что на более общем уровне оно не вызывает вопросов. В отличие от сложных мыслительных конструкций, например от научных гипотез, идеология в большей мере связана с опытом реального взаимодействия между людьми. Идеология касается в большей мере не образа мыслей, а дискурсивно воплощенных и связанных между собой форм деятельности.

Эти формы имеют отношение к границам сосуществования между людьми, а потому в первую очередь призваны связать различные виды деятельности в относительно целостное и последовательное взаимодействие. Было бы преувеличением ждать от не-модерной идеологии доктрины тотального контроля. Для этого недоставало не только ресурсов управления, но и самих способов коммуникации, упрощающих проникновение в сознание личности, социальных групп и масс. В московской культуре XV–XVIII вв. огромные символические ресурсы были сосредоточены на годичном календаре с его последовательностью праздников, соединяемых приходскими богослужениями, проповедями, исповедями прихожан. При идеальной сохранности источников нам пришлось бы часто совмещать этот план жизни с тем, в котором возникали мотивации для военных походов и далеких путешествий, отношения с высшей церковной и светской властью, представления о мире и вселенной.

Идеология, выражаясь в актах регулярного осмысления практик, не останавливается на готовых высказываниях и проходит их насквозь, превращая в свои сиюминутные формы, в своих временных союзников и в свои временные же орудия. В отличие от задач интеллектуальной истории исследование идеологии погружено в практики не меньше, чем в идейную борьбу. Ритуальные контакты, никогда до конца не отрефлексированные общие понятия, изменчивые языковые и фигуративные возможности составляют ту исходную площадку, на которой обнаруживаются тенденции идеологического развития. Остановить и закрепить достигнутое на этом пути – задача идеологов. Однако для периода Московского царства фигура идеолога нехарактерна.

Идеология не-модерного типа не опирается на проективную социально-конструктивистскую работу и не выражается в целостных доктринах. Пользуясь подобными понятиями, мы привносим – иногда по необходимости – языки модерного интеллектуализма в интерпретацию Другого. Однако мы не можем обойтись и без своего языка, он направляет нас к выбору ключевых понятий и рефлексии над тем, как они выражаются, встречаются и расходятся в изучаемых текстах, дискурсах и практиках. Наиболее устойчивые из них служат как бы спасательными кругами в океане смыслов. Приемлемые формы служат подспорьем для выявления того, в какие слова и жесты вкладывали современники смыслы, а иногда удается понять и то, как и какие смыслы проявлялись между формами, подталкивая формы к развитию и стимулируя друг друга создавать новые смысловые конструкции.

Специфика идеологии в том, что она, в отличие от повседневного опыта и умственного или научного знания, заметна на поверхности дискурсов. Идеология привнесена и маркирована. Она как бы навязана откуда-то, сверху или снизу, из‑за рубежа или из идей интеллектуалов, но почти всегда понятно, откуда именно. Сознание современника нуждается в ней, но не может избежать мысли о ее чужеродности. Все изучаемые в этой книге идеологические формы не являются естественными порождениями общественной жизни и не являются в буквальном смысле необходимыми, естественными порождениями органического развития общества. Без них можно было, а иногда даже «нужно было» обойтись, например, чтобы упростить коммуникацию с заграничными партнерами, завоевать сердца подвластных или убедить скептиков и противников в своей правоте. Они служат то костылем в распадающейся структуре общежития, то заимствованы за пределами страны и современности, чтобы найти общий язык с этим запредельным миром, то и вовсе чужды сознательной политике и каждодневной жизни, но востребованы, поскольку вторжения в политику и в жизнь сделали их призрачно нужными.

Можно представить себе, что на месте этих чужеродных наростов в идейном мире Северо-Восточной Руси возникли бы иные идеологемы. Но было бы неверно полагать, что от их выбора, кто бы его однажды ни осуществил, не зависело дальнейшее развитие мысли, рамки для коллективных идентификаций населения Московской Руси и специфика споров вокруг этих идентификаций. Идеология вызывает иронию, иногда неуловимую, а иногда весьма бурную. Ирония может проявиться в крайних и чрезвычайных аспектах идеологического, например на допросах, когда следователь прощупывает взгляды подозреваемого, а тот раскрывается или стремится отыграться за уже постигшее раскрытие. Или в эмиграции, когда, выехав за границу и поняв отличия местных условий общения от своего отечества, эмигрант рефлексирует эти отличия и пытается их оценить.

Непросто бывает выявить подобную иронию. Прежде всего, она выступает в формах обращения с прошлым. Джон Покок пишет, говоря о создании исторического мышления в позднем Средневековье и эпоху Ренессанса:

В конце концов именно греки начали писать историю в том виде, какой она по преимуществу и сохраняет: как упражнение в политической иронии – понятный рассказ о том, как людские поступки приводят к иным последствиям, чем было задумано24.

В Италии эпохи Позднего Ренессанса, и особенно в Венеции и Флоренции, как полагает исследователь, наметились сплавы библейского и республиканских языков, ведущие не только к размыванию идеалов античного республиканизма, но и к ревизии библейских идеалов Царства Небесного как идеальной республики. На месте этих форм возникли представления о «новом государе», стремящемся преодолеть «вторую природу» гражданина республики и удержать власть среди людей, привыкших жить в свободе, и возник новый способ говорить о формах республик:

Ирония становилась более явной при взгляде на временное княжество, предположительно основанное апостолом Петром, единственной фигурой иудео-христианского пантеона (кроме, возможно, императора Константина), которой можно было приписать роль законодателя по благодати25.

Подобный язык взаимной подозрительности в отношениях между светскими и церковными установлениями мы обнаружим в Московской Руси, когда обратимся к разногласиям между Федором Карповым и митрополитом всея Руси Даниилом в первой половине XVI в., патриархом Гермогеном и сторонниками избранного царя Владислава Жигимонтовича, патриархом Никоном и царем Алексеем Михайловичем или Петром I и патриархом Адрианом. Однако троп иронии, ставший благодаря «Метаистории» Хейдена Уайта актуальной поэтикой истории, оказал и более глубокое влияние на историческое сознание, как если бы одно его вторжение в бытописание привело к подрыву летописания и хроникального изложения.

Возникновение истории (как жанра, как формы мышления о современности и о прошлом, как правило – недавнем) связано в России также с узким отрезком во времени, о котором речь пойдет в этой книге. Как отмечают В. Б. Кобрин и А. Л. Юрганов, свободолюбивые обычаи древности прославлялись в бережно копируемой вплоть до модерной эпохи Повести временных лет, пользовались немалой популярностью у книжников Московской Руси, обладали авторитетом и немалым очарованием, и отказаться от них было невозможно. Это создавало напряжение в отношениях между царем и подданными, которые все еще могли не чувствовать границ, обращаясь (как Василий Шибанов, Василий Грязной или князь Андрей Курбский) к высшей власти так, как если бы были все еще актуальны «пережитки вассально-дружинного менталитета»:

Восприятию же этих текстов способствовала общая консервативность средневековой идеологии, ее настроенность на традицию, «старину», «пошлину»26.

Значит ли это, что холопы иронизировали над царем, опираясь на свою идеологию, а Иван Грозный проявлял иронию в отношении этой идеологии и тоже иронизировал? Недоверчивость исследователей к интонациям источников во многом связана с нашей неспособностью различать за повествовательными структурами живые голоса, плотно продумывать мотивации и взгляды. Если бы мы могли понимать, как движется мысль в изучаемых высказываниях и где наталкивается на непреодолимые препятствия, где включается ценностный выбор и готовность пострадать за свои убеждения, а в какой момент автор ничем не рискует, мы бы лучше понимали те грани идеологии, которые, несомненно, ощущались, но не явлены в источниках или – нередко – неочевидны и вызывают дискуссии. Например, Дэниел Роуленд, поддержав концепцию Э. Л. Кинана о вымышленном авторстве и апокрифичности сочинений Ивана Грозного и князя Андрея Курбского, доказывает, что князь Семен Шаховской для полемики с царем Михаилом Федоровичем

состряпал двух вполне правдоподобных исторических, но вымышленных персонажей, выразительно раздувая защиту противоположных «идеологических» позиций» (т. е., согласно этой концепции, изобретая сочинения Грозного и Курбского)27.

Если исключить такой уникальный источник, как Переписка царя с беглым советником, то останутся ли у нас еще какие-либо следы подобных «идеологических» противоречий в Московском царстве? Впрочем, нельзя считать вполне доказанным даже то, что «идеологические» позиции в сочинениях Ивана Грозного и князя Андрея Курбского сильно расходятся28.

Не вступая здесь в дискуссию о «природе самодержавия», остановимся пока на двух подспудных сторонах этой природы, которые, как представляется, наполняют наши исследовательские логики едва уловимыми анахронизмами. Даже не вдаваясь в терминологические расхождения между сторонниками различных интерпретаций самой «природы» (ее можно понимать, например, как завоевание монархов, как социальную ментальность или как латентный паттерн), мы можем понимать самодержавие как совокупность политических деклараций, как признанную и усвоенную политическую форму. Младший современник Ивана Грозного король Шотландии и Англии Яков Стюарт в одном из своих сочинений поучал старшего сына, принца Генриха, что Бог сотворил его «маленьким Богом, чтобы восседать на Его Троне и править людьми», причем свою миссию этот «маленький Бог», полагал Яков I, должен исполнять «достойно и правдиво», но судить его может не народ, а только сам Бог29. Вряд ли Яков I читал наиболее пространные сочинения Ивана IV, где прозвучали сходные мысли совсем в ином контексте. И не было нужды: нечто подобное можно найти в самых разных культурах, и декларации величия при этом нередко доходят до высот небесных. Было бы странно – а фактически и неверно – делать из этого вывод, что представления Якова I о пределах и полномочиях царской власти совпадали с таковыми у Ивана Грозного.

С другой стороны, вскоре после кончины короля Якова I в Российском государстве на соборе против муромского протопопа Логина, состоявшемся в середине 1653 г., Иван Неронов, другой протопоп, в то время служивший в Казанском соборе на Красной площади, упрекал своего бывшего соратника патриарха Никона, что он «на нас возстал» и говорил, будто на царскую власть плюет и сморкается («Я, де, на нее плюю и сморкаю»)30. Мы не знаем, сыграл ли этот извет протопопа позднее какую-нибудь роль в конфликте между царем Алексеем Михайловичем и патриархом Никоном, но ирония в адрес высшей светской власти звучала не только от имени Никона. Ею наполнены дела о «слове и деле». А. М. Панченко в связи с этими делами говорит о «повсеместном брожении, всегдашней готовности к оскорблению величества» на всем протяжении XVII в. после Смуты31. Изветы, конечно, выполняли функции социальных скреп и лишь непрямо говорят о том, что думалось и произносилось в адрес высшей власти. Чаще всего доносчики вырывали слова из контекста, в котором экспрессивный обмен бранью превращался в череду провокаций, нередко еще и сдобренную алкоголем32. Вместе с тем из чего следует, что власть должна была вызывать у человека XV–XVIII вв. почтительный ужас?

Маршалл По, отвечая на вопрос о причинах добровольного закрепощения российского служилого класса, обращает внимание на условность риторики, которая позднее, уже в модерную эпоху, наполнилась негативными смыслами. В терминологии Московской Руси государь и холоп были аналогом ритуальной придворной схемы суверен и нижайший слуга33. А. Л. Юрганов обратил внимание на то, что формула волен государь в холопе еще в начале XVI в. использовалась в приложении к любым земным суверенам, включая удельных князей34. Корнелия Зольдат, развивая идеи, близкие к концепции Маршалла По, а также к построениям Г. П. Федотова о кенотических формах русской святости, полагает, что, называя себя «рабами», члены московской правящей элиты добровольно уничижали себя перед лицом государя/Бога35. Приведенные концепции, как и идея осознанного противостояния монгольской властной доктрины средневековому вассалитету, представляются уместными, но не исчерпывающими ответ о том, почему в Российском государстве сложилась модель государства как доминирования над холопами. В этом нелепо было бы видеть проявление общей закономерности истории.

Подобный казус уникален по меньшей мере в нескольких его косвенных выражениях. Во-первых, на всем протяжении существования Московского царства не сложилось устоявшейся системы престолонаследия, и природные государи не нашли механизма недопуска своих холопов к высшей власти (цари Борис Годунов, Василий Шуйский и Михаил Романов – это государи-холопы)36. Во-вторых, сами высшие власти допустили и сочли за благо поддержание матримониальных стратегий возведения в высшую элиту своих холопов, тогда как формальные полномочия во власти цариц не были строго отграничены от власти их мужей, что и позволило в этот период женщинам неоднократно вступать в борьбу за высшую власть (показательны примеры цариц Ирины и Марии Годуновых, Марии Нагой и Марфы Романовой, придворная борьба между кланами в правление Алексея Михайловича и после его смерти, а также борьба за наследование трона в последние годы правления царя Петра Алексеевича)37. В-третьих, московская элита смирилась не только с холопским статусом, но и с крайне уничижительными именами, из которых образовалась значительная часть дворянских фамильных прозвищ, и унижение подвластных при помощи пейоративных имен происходило на высшем уровне, о чем говорят отнюдь не развлекательные послания Ивана Грозного и «потешные» лишь по форме наречения Всешутейшего собора царя Петра Алексеевича38.

Власть не была безгранична и оспаривалась не только в названном. Она мыслилась в Москве XV – начала XVIII в. как воля Божья, и не только служилый человек, но и великий князь, царь и великий князь, а затем и император, царь и великий князь, наполняя свои символические ресурсы все новыми доказательствами всевластия, тем не менее понимал, что он носитель власти постольку, поскольку на то воля Божья. Ирония в адрес царя со стороны высшей духовной власти бывала даже вполне уместной, учитывая формальную непричастность светского царства (imperium) к сакральной власти (sacerdotium) в византийской и отчасти наследующей ей русской православной традиции39. Формула власти от Бога учинены суть не отвечает на вопрос о том, как проявляется Божья воля на свержение власти. А в том, что власть может быть свергнута, не сомневались ни летописцы XI в., ни историки начала XVIII в. Кроме того, в самой этой формуле невозможен тот смысл, который приравнивал бы власть земного царя к власти Бога. Такой борец за самодержавие, как Иван Грозный, мог бы удивить как раз тем, что заявил о запрете на подобное сравнение. В послании Стефану Баторию 1581 г. он прокомментировал упреки короля и парировал один из них словами, что в его царстве никому не разрешено называть царя Богом40.

При этом безграничная власть патриарха Никона над священством не выдержала в те же годы, когда прозвучали слова «плюю и сморкаю», испытания расколом церкви, против которого выступал и изветчик патриарха Иван-Григорий Неронов, и Никону пришлось не только уступить царю и другим придворным и региональным властям по вопросу о преступлениях старообрядцев, но и самому покинуть патриарший престол в непримиримом противостоянии с царем Алексеем Михайловичем.

Зримый индивидуализм авторов Московской Руси на фоне коллективных взаимодействий и множества лишенных авторства дискурсов – это конвенция, достигнутая чаще всего путем многолетних исследований и поисков совпадений и расхождений между авторскими и безличными формами идеологического. Нарушение порядка вещей нередко и служило основанием для высказывания. Адресант в письме обращается к авторитетному собеседнику с вопросом: что не так в том, как я это думаю и вижу? Писатель выстраивает рассказ о событиях современности, отмечая расхождения между декларациями и их реализацией, общепринятыми ценностями и их соблюдением. Ирония позволяет в подобных случаях, как и в протоколах допросов, выявить грани между идеологическим и реальным.

Этот ход нашей мысли упирается в потусторонность самой идеологии. Ирония позволяет наметить выходы из принятых значений, и само направление выхода выявляет либо уже известные пути, компенсированные или узурпированные идеологией, либо новые решения, которые не находят отзвука в других поступках и высказываниях современников.

Идеологии состоят (хотя и не сводятся к ним) из идеологем, разработанных и применимых в разной мере и для несходных целей. Нет единой области, где идеология была бы актуальна. В идеологическом знании присутствует элемент паразитарности. Не чувствуя поддержки среди подвластных, к идеологемам прибегает власть, чтобы навязать мотивацию или нивелировать воздействие конкурирующей идеологии. Проявление идеологического всякий раз может восприниматься как более или менее удачная находка, задача которой состоит в консолидации разобщившихся людей, снятии напряжения или подавлении сопротивления. Идеологемы позволяют составлять такие решения – формальные и клишированные, – не думая о последствиях или опережая более рациональные выходы. Говоря об идеологемах как продуктах и в каком-то смысле – источниках идеологий, мы не должны, как кажется, забывать, что идеологические объекты не внеположны по отношению к их адептам, а наоборот, идеологемы нередко являются основанием субъективности. Будучи мыслительными объектами и речевыми конструкциями, они настолько глубоко пропитывают идентификации людей и сообществ, что точнее было бы говорить об идеологиях как о субъективирующих объектах или даже об идеологическом субъекте, который рефлексивен, ценностно ориентирован, нередко социально валентен и весьма активен. Носитель идеологии не относится к своему знанию как к порождению ученых голов, случайному продукту политических дебатов или временной таблетке, приняв которую можно сразу про нее забыть41.

Идеологии тем и отличаются от научных гипотез, фантастических «тварей», мыслительных этюдов и утопий, что они – живая плоть субъективности. Они призваны создавать плотные ощущения причастности. Как отмечает Клиффорд Гирц, идеология не обязана быть научной, хотя и может контролироваться, в том числе корректироваться, разоблачаться и отменяться наукой, а причастность к идеологии необязательно мешает научному взгляду на предмет причастности, находясь в иной плоскости по отношению к науке и, в некоторых случаях, с ней взаимодействуя. Идеология отвечает каким-то чаяниям, она необходима как инструмент социальной солидарности. В этом направлении предвзятые исследователи, продолжает свою мысль К. Гирц, обычно говорят о двух ее функциях, получивших осмысление в теориях интереса и снятия. В первом случае, когда идеологию используют для наживы, речь должна идти, разумеется, о ложной идеологии, поскольку она получает социальную поддержку, не будучи ориентирована на ту группу, причастность к которой декларирует. Во втором случае возможны четыре вариации – катарсис, моральный пример, солидаризм и адвокатство. Все это возможные результаты действия идеологии, но они лишь маркируют следствия ее действия и никак не поднимают проблему самого символического механизма, скрытого за идеологическим действием. Таков и главный упрек К. Гирца ко многим своим предшественникам: они строят теорию идеологии, перескакивая от источника к последствиям и не обращаясь к устройству идеологического как такового. Отсюда следует дальнейшее рассуждение о том, что идеология необходима как способ консолидации, даже тогда, когда она строится на разрушительных лозунгах.

Воспользуемся лишь одним примером из эссе К. Гирца, показывающим, как одна идеологическая программа может на разных стадиях в целом одного процесса сыграть противоположные роли – консолидирующую и разрушительную, одновременно мутируя по своей «сути». Джавахарлал Неру и Махатма Ганди отражают два несходных представления об Индии. Первый из них отстаивал революционный эпохализм, тогда как второй – традиционалистский эссенциализм:

Но действительность такова, что первый был учеником второго, а второй был покровителем первого (и ни тому, ни другому не удалось убедить всех индийцев в том, что один из них не был англичанином с коричневым цветом кожи, а другой – средневековым реакционером), и этот факт показывает, что соотношение между двумя путями к национальному самосознанию весьма тонко и парадоксально42.

Этот и ряд других примеров показывают, как различными средствами, и в том числе с помощью несходных идеологических программ, достигается одна цель – создание управляющего класса. Идеология придает радикальным и нередко разрушительным чаяниям культурные формы, перестраивает смыслы для системы, укорененной не в чем-то научаемом и моделируемом для чего-то, а в уже сложившиеся модели чего-то:

Образы, метафоры и риторические фигуры, из которых выстраиваются националистические идеологии, являются, по существу, инструментами, культурными инструментами, созданными для того, чтобы ясно выразить ту или иную сторону широкого процесса изменения коллективной самоидентификации, чтобы придать эссенциалистской гордости или эпохалистским надеждам определенные символические формы, с помощью которых то, что более чем смутно ощущалось, могло быть описано, развито, прославлено и использовано43.

Идеология – лишь означивание самоидентификации, но из этого неумолимо следует, что она материализует коллективное сознание, наделяет его той ясностью и направленностью, которая превращает групповые интересы в практическую силу и в конечном счете ангажирует в политику, где участие возможно не иначе как в роли идеолога. Выявив идентификацию, идеолог не открывает для социолога путей интерпретации, поскольку доктрина образуется за счет семантических смещений и конвенционального, а на практике часто обманчивого согласия относительно того, какие именно социальные идентификации за ними скрыты. Майкл Чернявский, посвятивший книгу Царю и Народу в русской культуре, под конец этой книги, где нет отдельной главы, посвященной представлениям о народе, пишет об отмене крепостного права 19 февраля 1861 г. и новом витке развития «мифа народа»:

Освобождение крестьян превратило их в социальную реальность в такой же мере, как и в мифическую. Как следствие, необходимость знать народ, чтобы определить Россию, стала более насущной, в то время как сама возможность самоидентификации в качестве русского народа стала чуть более реальной44.

Трудно было бы определить идентичность царя и народа идеологемами, учитывая их непроработанную субъектность в культуре, отсутствие устойчивых коннотаций и бурную сменяемость символических ресурсов, подкрепляющих эти идеологические формы. Тем не менее вплоть до последней трети XVII в. в «народе» играли в царя, тогда как «царь» в 1861 г. освобождал народ45.

В обоих случаях идеологический субъект не возникал, несмотря на направленность и осмысленность его упоминания. Казни 1666 г. и запрет на игру в царя были нацелены на то, чтобы совершить расправу над символическими объектами, наподобие преследования организации ЛГБТ или запрета на выражение лежачие полицейские. Миф освобожденного народа в 1861 г. требовал глобальной переоценки того, кто такой народ и почему царь освобождает народ только сейчас. В обоих случаях идеология выключает и включает субъектность. С 1666 г. в России было запрещено в игре идентифицировать себя с царем. С 1861 г. самоидентификация в качестве части русского народа милостиво разрешена манифестом об отмене крепостного права (и помещик К. Д. Левин в «Анне Карениной» говорит в пылу спора с другим прогрессивным помещиком: «Я сам народ», – и его оппонент Сергей Иванович считает, что выражает подлинные чаяния русского народа)46. Невозможно измерить, в каком из этих случаев усилия были более или менее успешны, однако сама направленность идеологического воздействия в этих случаях ярко выражена.

Одно из крупнейших достижений политической антропологии XX в. и таких ее фундаментальных книг, как «Короли-чудотворцы» Марка Блока, «Средиземное море и средиземноморский мир в эпоху Филиппа II» Фернана Броделя, «Два тела короля» Эрнста Канторовича, «Царь и народ» Майкла Чернявского, «История безумия в классическую эпоху» Мишеля Фуко, заключается в том, что авторы на исторических дистанциях большой длительности рассмотрели мыслительные конструкты, возникшие из коллективного заблуждения, самообмана и в какой-то мере самовнушения. Власть прикосновением королевской длани целить золотуху, господствовать над стихиями, отделяться от физического тела и соединяться с ним, наделять харизмой народ и землю или присваивать, определять и переопределять безумие показывает во всех подобных случаях избыточность власти как таковой. На это можно было бы заметить, что избыточна сама человеческая культура и востребованность подобных избытков сродни любым другим ее проявлениям. Невозможно представить иерархию избытков и избыточности власти, однако вполне уместным представляется при этом вопрос о том, насколько избыточными представляются те или иные избыточные формы самим адептам культурного феномена. Это задача, которую решает социальная история идеологий. Для российской политической культуры в рамках того подхода, который намечен в упомянутых выше текстах по политической антропологии, остается множество неразрешимых проблем, связанных с тем, как возникают, бытуют в каждом отдельном стечении концептов и форм их восприятия, видоизменяются, преобразуются и исчезают эти идеологические «излишки».

Упрощая первичные постановки, можно было бы сформулировать общую задачу нашего исследования словами Фредерика Купера – как раскрытие отношений между государством и индивидами, с одной стороны, с точки зрения допустимых пределов инклюзии и эксклюзии индивидов в политическую жизнь, с другой – с точки зрения конвенциональных прав и обязанностей граждан перед государством и государства перед гражданами47. Не вызывает сомнений, что в Российском царстве работали, в случае потрясений отключались и перестраивались механизмы налоговых обязательств, военной службы, подчинения церковным и светским юридическим установлениям, соблюдались режимы признания и пересечения границ и т. п. В этом смысле государство в России было гораздо более модерным, чем не-модерным48. Однако если республиканские формы возникали, то необходимо задаться менее очевидным вопросом, кто и с кем объединялся для какого общего дела? Как соотносились эти формы с монархическими тенденциями, властными дискурсами и излишками власти? Как выше уже говорилось, власть не может быть осмыслена иначе как символический излишек. Поскольку исследователи обнаруживают в России XV–XVIII вв. излишки власти в различных сферах ментальной жизни, где и намечаются функциональные идеологии, было бы полезно из перспективы предложенной нами социальной истории идеологий обратиться к изучению того, как учения или отдельные высказывания об общем деле сочетались с данными идеологиями и находили или не находили с ними общий язык.

Выше в этом обзоре мы уже назвали имена мыслителей, которые будут попадать в оптику данного исследования. Это не значит, что оно посвящено их идеям, взглядам, мировоззрению. Источники дискурсов для нас будут представлять интерес не в первую, хотя и не в последнюю очередь. Поиск и анализ направлен на выявление тех категорий мышления, которые сформированы или развиты в Московском царстве на всем протяжении его существования с конца XV и до начала XVIII в. Полнота и репрезентативность источников в рамках проблематики этого исследования ограничивается возможностями комплексного анализа, с учетом сложившихся научных знаний об эпохе, ее дискурсах, текстах и артефактах. В поле зрения попадают четыре культурных явления, связанные между собой не так тесно, как было бы уместно в доктринальном или охватном исследовании. Вместе с тем данные явления не представляют собой разрозненных идейных конструкций, которые никак не связаны между собой. Наоборот, в конце работы мы зададимся вопросом о том, как они между собой связаны.

Первая глава посвящена категориям народ, земля, чины, Русская земля, Святая Русь. Эти категории не образуют привычной для модерного сознания связки, хотя попытки их связать неизменно повторяются, доказывая нам неизбежность наших же ожиданий. Вопросы не ограничиваются причинами рассогласованности. Это лишь предпосылка для дальнейших вопросов. Достаточно увидеть источники, чтобы осознать, что никакой один народ не населяет землю, Русская земля не населена русским народом, да и другие народы «своих» земель не имеют. Народ русь и земля Русь с трудом различимы, но в том и другом случае категория земля либо не охватывает всех русских земель, либо – в более поздний период – перестает быть самоназванием политического сообщества. В англоязычных исследованиях возможность говорить о Rus’ people как бы напрашивается. Если такой народ был, то почему в источниках о нем ничего не говорится? И почему словом народ названы там совсем другие культурные явления, причем многочисленные и разнообразные, но никогда не образующие русского народа? Этот вопрос был бы уместен не только в конструктивистской концепции культуры, поскольку открытие антропологического народа русь или русских является решаемой задачей, только если смотреть на предмет с высоты XVIII века. Что мы приобретаем и что утрачиваем, когда настраиваем таким образом наш инструментарий? Где таился русский народ многие столетия, прежде чем появиться в прозрениях ученых этнографов, демографов, историков-географов, иной раз весьма академичных, передовых исследователей своего времени? И почему ни земля, ни народ, ни Русь так и не обрели до определенного момента святость, несмотря на многие столетия распространения православия и в целом неплохую сохранность текстов и дискурсов разного типа в древнерусских и модерных источниках?

Во второй главе основное внимание уделено категориям царство и империя, прочно увязанным с эпохой Московской Руси. Здесь также проработаны и осмыслены не все очевидности, и это заставит нас подвергнуть тщательной проверке ключевые интерпретации. Прежде всего, в чем разница между великим княжением, царством и империей, почему переход от первого ко второму и третьему был осмыслен в России как качественное движение? За этим вопросом кроется еще более сложный – почему высшую власть в Русском государстве многие десятилетия не смущало использование великокняжеского титула, несмотря на то что все эти годы ряд иноземных государей и многие подданные обращались к великому князю как к царю? Произошло ли два качественных перехода – от великокняжеской власти к царской и от царской к имперской? Хорошо изучены сами моменты этого «обращения» или «превращения», и они заслуживают того, чтобы перестроить объектив из понятийного аппарата культурно-политической истории в терминологию интеллектуальной истории. Имперская власть в России должна быть осмыслена на фоне той предыстории, которая и была главной легитимацией первого из упомянутых переходов. В российском прошлом появился первый царь – родственник или прямо-таки брат Цезаря Октавиана Августа по имени Прус. С ним и были связаны инсигнии, легенды о выходе власти и происхождении из Немец самих русских царей, и, возвращаясь к проблематике первой главы этой книги, русскими цари себя не считали, а были, в утвердившемся понимании, потомками императоров-немцев. Значит ли это, что Московское царство представляло собой Немецкую империю потомков римского царя? И что случилось, когда историки доказали, что никакого Пруса в русском прошлом не было? Как это открытие повлияло на имперскую доктрину Российской империи?

Приведенный в третьей главе очерк идеологемы Третьего Рима призван наметить степень нашего отдаления во времени и в используемых «словах власти» от эпохи, когда возникали подобные мыслительные конструкции. В отличие от Святой Руси (впрочем, в данном вопросе также возможны точные решения) и по аналогии с Царством и Империей идеологема Третьего Рима может быть точно «авторизирована», датирована и локализована. Однако в ее ранних версиях контекст настолько далек от привычной позднее темы оптимистического имперского строительства, что впору задаться вопросом: каковы первоначальные подтексты этой идеологемы и всего комплекса идей, в котором «варится» доктрина России или Москвы как Третьего Рима? Почему при этом упоминается вообще и насколько значимо чтение знамений и использование астрологии? Кому в этот период нужно было применять запретные науки, для чего и какова связь этих наук с идеологемой Третьего Рима? Развертывание этой аналитической программы позволит задуматься, как и почему эти компоненты из идеологемы были устранены, как Третий Рим сросся с рядом других идеологем и во что обратился (опять же: «превратился») в модерную эпоху и в наши дни.

Наконец, последняя глава призвана ответить на вопрос, который из области вероятных решений переносит нас в круг маловероятных и невероятных значений, не менее важных для поиска граней в мыслительных эпохах и формах дискурса. Если есть целый ряд идеологем, ощутимых и многократно встречающихся в текстах, дискурсах и практиках Московской Руси, то почему нет идеологем, которые напрашиваются или современны Московской Руси и не могли быть при этом в ней неизвестны? Обок Российского царства возникло, а до этого существовало негласно много лет в сходных формах государство, по самоназванию представляющее прямую альтернативу царству, – Речь Посполитая. В переводе с польского и русского языков Короны Польской и Великого княжества Литовского Речь Посполитая и Rzecz Pospolita значит республика. В Московской Руси это слово было известно, содержало немало коннотаций, свидетельствующих о знакомстве с политическими формами, которые им подразумевались. Возникали практики применения и самих слов «республиканского круга», и как таковых общих дел, однако можно ли говорить о том, что Республика была одной из идеологем Московской Руси?

Преобразование идейных конструкций выше не раз обозначено нами при помощи понятий, характеризующих моментальное и как бы нерукотворное действие. Было бы слишком смелым решением устанавливать точные хронологические рубежи и авторские воли в создании концептов, но все же движение за пределы привычных периодизаций истории (до и после Ивана III, до и после Ивана Грозного, Смутное время, Первые Романовы, Реформы Петра I) создает дополнительные проблемы для интерпретаций, но позволяет находить решения и новые вопросы, ответы на которые не всегда получены, но само движение к ним заставляет вовлекать пласты интерпретаций, ранее потонувшие в залежах не соотнесенных между собой исторических фактов. В этой книге много дискуссионных построений, но и дискуссии при их создании касаются интерпретаций, нередко кажущихся слишком очевидными и простыми, чтобы их хоть кто-то полновесно изучал.

Чтобы облегчить читателю чтение, оговоримся о ряде «родимых пятен» книжной культуры Московского царства, которые могут вызвать недоумение или даже непонимание. С конца XV в. и до 1700 г. в России год начинался 1 сентября и исчислялся от Сотворения мира, сотворенного, согласно византийским расчетам, 1 сентября 5509 г. до Рождества Христова, по юлианскому календарю, который с 1582 г. на 10 дней, а с 1700 г. на 11 дней «отставал» от григорианского календаря. Книжная графика включала ряд букв, упраздненных из нецерковного обращения в правление Петра I, а в нашем случае при цитировании, как правило, сокращаемых до их современного нам фонетического аналога, кроме концевой «ъ» до конца XV в. и буквы «ѣ» на всем протяжении изучаемого периода. Не углубляясь в лингвистические тонкости (автор этой книги лингвистом и не является), концевая «ъ» имела в Древней Руси фонетическое значение полугласного (неполный звук о), тогда как «ѣ» читалась в зависимости от диалектов, но в высокой книжности и в московской культуре приобрела фонетическое значение е. Имена и местности упоминаются у нас в их упрощенной, редуцированной и наиболее принятой в науке форме, хотя в допечатную эпоху у некоторых имен и названий бывало множество вариантов написания.

Наконец, казалось бы, последняя соломинка в устойчивости наших суждений о мире – это стабильность текста, возможность процитировать источник. Этой соломинки в обращении с текстами рукописной эпохи нам не дано. Всякая цитата является научной конвенцией, условностью наших знаний о происхождении копий каждого текста, их изученности и качестве их публикаций. Все критические публикации текстов нуждаются в существенном для нашей работы уточнении того, как раскрывались в научные эпохи вплоть до наших дней nomina sacra. Например, слово «гсдрь» и однокоренные в текстах, возникших до начала XVII в., мы передаем как «господарь», а приблизительно с 1613 г. – как «государь», хотя этот принцип невозможно провести последовательно для текстов до начала XVII в., сохранившихся в копиях XVII–XX вв. Слово «хрстианский» и однокоренные мы стараемся раскрывать в цитатах как «хрестианский», а не «христианский», хотя принципиальным вопрос о его написании стал лишь в середине XVII в.

Расстановка знаков препинания для всех текстов, включая печатную эпоху, нередко зависит от прочтения и понимания текста. Применительно к рукописным копиям пунктуация вообще никак не обязывает. Разве что – за исключением сочинений князя Андрея Курбского, который был настолько учен, что разработал свои принципы русской пунктуации. Но мы и такой пунктуации не придерживаемся, поэтому и в его текстах разделение на абзацы, предложения и периоды внутри предложений, а также знаки препинания всегда привнесены.

В основу всех исследований, приведенных в этой книге, положены ранее опубликованные наши статьи и полемические заметки. Учтенные в ходе предыдущих дискуссий замечания и уточнения приняты нами в ряде случаев без специальных указаний на расхождения с нашими же предыдущими точками зрения. Во всех подобных случаях научный аппарат обновлен с указанием более поздних исследований.

Благодарности

Книга выросла из многочисленных дискуссий 2000 – начала 2020‑х гг., в которых невозможно припомнить все контакты и ценные советы. Многие из них звучат прямо в соответствующих местах этой книги, не всегда добрыми словами, нередко в непосредственных ссылках на научные труды.

Хотелось бы вспомнить всегда критичных в отношении всех представленных в этой книге материй моих учителей – научного руководителя С. О. Шмидта и руководителя научного семинара С. М. Каштанова. Особая благодарность Кружку источниковедения и Научному семинару под их руководством в моей alma mater Российском государственном гуманитарном университете. Ряд сюжетов отсюда обсуждались уже в мою бытность постоянным участником тех научных праздников.

Благодарю также участников научных семинаров под руководством М. В. Дмитриева (ВШЭ) и О. В. Хавановой (Институт славяноведения РАН). Бесценны научные заседания альманахов «Одиссей» (ИВИ РАН), «Казус» (ИВИ РАН), «Адам и Ева» (ИВИ РАН). Многие услышанные там соображения и подсказки сформировали мою повестку на многие годы исследований и дискуссий.

Немало помогли подсказками и замечаниями коллеги Е. В. Акельев, Томаш Амброзяк, О. В. Ауров, Т. А. Базарова, Д. Д. Беляев, Лилия Бережная, Андрей Бовгиря, М. Н. Бутырский, Татьяна Вилкул, Т. В. Гимон, Иероним Граля, И. Н. Данилевский, А. В. Доронин, Валерий Зема, Корнелия Зольдат, А. В. Каравашкин, Катерина Кириченко, М. А. Киселев, В. Н. Козляков, О. Е. Кошелева, К. А. Левинсон, П. В. Лукин, А. А. Малыгина, А. В. Марей, Рассел Мартин, М. С. Неклюдова, З. Е. Оборнева, Т. А. Опарина, К. А. Осповат, О. А. Остапчук, М. Б. Плюханова, С. В. Полехов, Д. Г. Полонский, П. И. Прудовский, Н. В. Ростиславлева, А. Ю. Серегина, А. В. Сиренов, К. А. Соловьев, Наталия Старченко, П. С. Стефанович, Л. Б. Сукина, Т. Г. Таирова-Яковлева, С. Ю. Темчин, А. В. Топычканов, Д. Я. Травин, Василь Ульяновский, Ф. Б. Успенский, Л. Б. Усыскин, В. Г. Ченцова, О. В. Чумичева, С. Ю. Шокарев, С. Е. Эрлих, А. Л. Юрганов.

От души благодарю все древлехранилища, рукописные отделы и хранилища старой печати и их самоотверженных сотрудников, все эти годы работающих не покладая рук, помогающих, иронизирующих и в нужный момент охлаждающих творческий пыл.

Книга не была бы возможна в нынешнем виде без всемерной поддержки моих коллег по Центру Res Publica Европейского университета в Санкт-Петербурге – слова особой признательности О. В. Хархордину, В. Л. Каплуну, Н. Д. Потаповой и В. В. Истратий. Отдельно благодарю М. М. Крома за меткую и полезную критику. И спасибо всем участникам профессорского семинара Европейского университета. Магистрантам и ныне магистрам философской программы Res Publica Европейского университета 2022–2024 гг. не меньшее спасибо за критическое внимание к моим идеям. Свежий взгляд постоянно держал меня в тонусе, и я постарался использовать многие ценные вопросы и комментарии своих слушателей для улучшения работы.

И это, безусловно, неполный список тех, кто причастен. Его можно было бы кратно увеличить. Вокруг множество ученейших коллег, которые помогли обдумывать сюжеты данной книги, но не несут ответственности за ее недочеты или даже прямо указывали на них. Книга выходит в свет благодаря самоотверженной помощи коллег издательства «Новое литературное обозрение». Редакторам серии М. Б. Велижеву и Т. М. Атнашеву и литературному редактору О. П. Панайотти слова моей глубокой признательности за неоценимую поддержку.

Глава 1

Народ Святой Руси

Московский народ

В средневековой Руси трудно найти социальный дискурс как устойчивый комплекс высказываний о способах общежития и их осуществлении на практике. Социальная теория, в частности, не обнаруживается в московских источниках до последних десятилетий XVII в. Но там ли мы ее ищем? Юридическое изучение общества только начиналось в Старом Свете XVI в., и даже известные к тому времени ученые системы не производят на исследователей впечатления сходства с тем, что в классической эпистеме принято называть теорией49. Высоколобые доктрины, приписывающие обществу, народу и государству взаимосвязанные атрибуты, взаимные обязательства и общие рамки существования в форме конституции или утопической модели, характеризуют приход модерного проекта и являются его неотъемлемыми симптомами. Можно ли помыслить вне этого проекта коллективный субъект? Устойчивая субъектность народа – предмет рефлексии модерной эпохи, и исследования в области политической теории и социальной истории оказываются в равной мере крайне неблагоприятными для концептуализации этого понятия не только в не-модерных культурах, но и в тех странах, где модерный проект в той или иной мере осуществился50.

В этом смысле конец XVII в., значительная часть следующего столетия и даже XIX в., несмотря на бурные и многочисленные преобразования, не принесли России существенного обновления:

Российское «гражданское общество образованных» (общество) выросло только в конце XVIII – начале XIX в. и в этот период не было предназначено для описания универсалистского общества, охватывающего всех граждан. Хотя образованные россияне обращались к концептам публика, общество и народ, которые выходили за пределы социального партикуляризма, историки должны быть осторожными, прилагая значения этих категорий, возникшие в XIX в., к социальным отношениям XVIII в. В то же время они должны быть осторожны, прилагая категории социологии и политической теории – например, «буржуазная публичная сфера» Юргена Хабермаса – к историческим контекстам, в которых подобные категории еще не артикулировались.

Историк, который стремится воссоздать голоса людей, сделает лучше всего, если использует язык, категории и концепты, артикулированные самими этими людьми. Это почти невозможно в отношении людей, которые не выражали себя в письме, а что касается тех, кто создавал записи, различимые голоса определенного исторического контекста как манифестации социального действия, то это может столкнуть историков с множеством разобщенных артикуляций51.

Более пессимистичную точку зрения высказала Вера Тольц, отметившая, что формирование российской нации было и вплоть до выхода в свет ее книги оставалось «неудавшимся проектом», в котором имперская доктрина подавила контрактную концепцию нации, а затяжной антагонизм между элитами и массами не позволил сформироваться универсалистским социальным категориям. Примером для В. Тольц служит понятие народ, так и не охватившее в России, по мнению автора, типичного для европейского Нового времени его носителя – буржуазию52.

Из понятий, которыми описывало себя российское образованное общество в конце XVIII – начале XIX в., жителям России и русских земель под властью великих князей московских в предшествующие столетия одно не было знакомо («публика»), другое не использовалось для обозначения общества («общество»). Ближе всего к социальным идентичностям было слово «народ», и нам далее предстоит очертить его семантические слои, чтобы понять, насколько близко они при этом подступают к языку российского образованного общества XVIII–XIX вв. Лексема «народ» была дискуссионным полем, спорной идентичностью, не имевшей устойчивого референта. Питер Бёрк формулирует тот круг вопросов, который лишает историков в наши дни прямого доступа к этому коллективному субъекту:

Для начала: уже в определении предмета заключена трудность. Кто это – «народ»? Все и каждый, или только те, кто не-элита? Если это последние, то мы пользуемся остаточной категорией, и, как обычно бывает в случаях с остаточными категориями, рискуем приписать гомогенность подвергающимся вычитанию53.

Резюмируя работы свои о народной культуре и Роже Шартье по культурной истории, Бёрк отрицает существование до-модерных народных объектов и культурных практик, отмечая, что элиты Европы до середины XVII в. были «бикультуральными», в той или иной мере участвуя в «народной культуре»54.

По наблюдению В. П. Козлова, «народ» российской истории XV – начала XVII в. в «Истории государства Российского» выступает и как общность, не охватывающая духовенство, боярство, войско и государственных чиновников, и как зритель или действующая сила истории:

Однако в ряде случаев это понятие не удовлетворяло Карамзина, и он, стремясь точнее и глубже передать свои идеи, использует другие – «граждане» и «россияне»55.