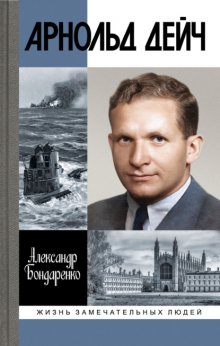

Арнольд Дейч. Вербовщик Божьей милостью бесплатное чтение

© Бондаренко А.Ю., 2024

© Издательство АО «Молодая гвардия», художественное оформление, 2024

Предисловие

В советском паспорте, выданном ему 21 сентября 1939 года, он был записан как Стефан Генрихович Ланг.

Ранее, в «виде на жительство иностранца», оформленном ему же 27 декабря 1937 года, он был назван австрийским гражданином Виктором Гюртлером, инженером; в другом «виде на жительство», датированном 8 сентября 1941 года, он же обозначен как эквадорский гражданин Максимилиан Вассерман. В «свидетельстве на возвращение в Советский Союз», выданном советским консульством в Тегеране 6 июля 1942 года, он назван Исааком Самойловичем Зускиндом, врачом. И всё это, заметим, – официально выданные советские документы.

Однако ещё в 1929 году ему, как Рихарду Хагеру, был выдан германский паспорт (впрочем, это произошло «в другой», более ранней жизни, хотя пригодилось и в «новой» – о чём идёт речь, читатель поймёт несколько позже), в 1931 году – австрийский паспорт на имя Эмиля Хохенберга, а в 1932-м – также австрийские паспорта, только на имя Йозефа Крафта и уже известного нам Виктора Гюртлера. (Стоит заметить, что в удостоверениях личности Крафта и Гюртлера помещена одна и та же фотография.) 21 сентября 1938 года он, под именем Герберта Небензала, получил испанский паспорт; 3 июня 1941 года ему был оформлен эквадорский паспорт, причём не только на имя самого Максимилиана Вассермана, но и его супруги Голды – на фотографии в этом удостоверении личности они запечатлены вдвоём, голова к голове, этакое милое традиционное семейное фото 1930-х годов. Хотя, по правде, супруга эта была не его…

Вполне возможно, что были и другие имена, подтверждённые другими документами, однако в Историю, да и в бессмертие, он вошёл как Арнольд Дейч – сотрудник советской внешней разведки, в которой он проработал всего-то пять лет. В официальной (рассекреченной) справке о его работе указано: «С 1932 по 1937 г. всё время находился на нелегальной работе за кордоном в качестве помощника резидента и зам. резидента».

При этом результаты проделанной им за такой в общем-то недолгий период работы просто поражают – воистину, можно утверждать, что он был вербовщик Божьей милостью.

Сошлёмся на мнение такого профессионала-разведчика, как генерал-лейтенант Виталий Павлов[1], который, как мы понимаем, был знаком с Арнольдом Генриховичем, – в книге приводятся фрагменты из весьма интересного документа, подписанного Виталием Григорьевичем в 1940 году, как заместителем начальника 10-го отделения 5-го отдела Главного управления государственной безопасности (ГУГБ) Наркомата внутренних дел (НКВД) СССР в звании младшего лейтенанта госбезопасности:

«В материале об этом необыкновенном разведчике в документальных “Очерках истории российской внешней разведки” автор отмечал его поразительную способность разбираться в людях, подбирать нужных кандидатов, привлекать их к сотрудничеству и т. д., но умалчивал о том, скольким же агентам, завербованным А.Г. Дейчем, помимо “Кембриджской пятёрки”, он дал путёвку для работы на внешнюю разведку СССР. Правда, упоминается, что, выезжая в Англию, он взял с собой трёх агентов из Австрии, с которыми “работал” там и, надо понимать, из завербованных им самим. Но то, что за почти шесть лет разведывательной работы в Англии А.Г. Дейч завербовал, помимо “пятёрки”, ещё целую “Оксфордскую группу” источников и общее число завербованных там агентов перевалило за полтора десятка, пока почему-то не афишируется.

То, что оксфордцы не упоминаются конкретно, понятно, поскольку их агентурная деятельность не была раскрыта английскими спецслужбами. Пусть эта тайна остаётся в архиве внешней разведки…»[2]

Авторы более позднего времени – Владимир Карпов и Владимир Антонов, также, кстати, не только писатели, но и профессиональные разведчики, – соглашаясь с Павловым в общем плане, приводят уже несколько бóльшие цифры: «Работая в Лондоне, “Стефан” приобрёл для советской разведки более 20 источников информации, которые долгие годы работали на нашу страну. Все известные сейчас воспитанники “Стефана” – выпускники Кембриджского университета. Однако среди завербованных им агентов были и студенты Оксфордского университета, не менее талантливые и преданные советской разведке, чем кембриджские. Никто из них, в отличие от “Кембриджской пятёрки”, так никогда и не был разоблачён»[3].

Впрочем, очевидно, всего вернее будет оценка из справки, датированной 29 января 1939 года и подписанной начальником 7-го отделения 5-го отдела ГУГБ НКВД СССР старшим лейтенантом госбезопасности Виктором Федюшиным[4]: «За время работы за кордоном “Стефан” завербовал около 20 агентов, часть которых продолжает работать с нами».

Но если взять справку под грифом «Совершенно секретно», датированную «…» декабря 1941 г., подписанную старшим оперуполномоченным 2-го отделения 3-го отдела 1-го управления НКВД СССР лейтенантом госбезопасности Потёмкиным, там вообще можно найти такую информацию: «По нашей работе проявил себя как хороший вербовщик. В Англии им было завербовано 40 человек».

Реально – впечатляет любая из предложенных цифр, хотя хотелось бы знать точно. Ну что ж, попробуем, что называется, пойти от обратного. В одной из книг, к которой мы ещё не раз обратимся по ходу нашего повествования, сказано так: «За чуть более чем три года работы в Лондоне Дейч лично приложил руку к отбору и вербовке не менее 17 британских агентов. Если покопаться в архивах, собранных за 75 лет истории советской разведки, можно увидеть, что немногие другие офицеры приблизились к поразительным результатам Дейча»[5].

Пожалуй, такое утверждение более убеждает, нежели цифры, которые ещё следует осмыслить, – много это или мало? А так, насколько известно, всё познаётся в сравнении.

Самое интересное, что даже поимённое перечисление самим Дейчем шестнадцати завербованных им агентов в «Докладной записке», адресованной руководству разведки (мы ещё не раз будем обращаться к этому документу), доверия не вызывает: в других документах им же называются ещё и иные, дополнительные фамилии (точнее – оперативные псевдонимы) людей, привлечённых им к сотрудничеству. В общем, всяко понять нелегко…

Зато тут можно сделать совершенно неожиданное для читателя открытие. В списке, скажем так, добровольных помощников «Стефана» числятся не только студенты или выпускники Кембриджа и Оксфорда, о которых всеми и всё время говорится, но и люди, с совсем другим общественным положением, никак и ничем не связанные с этими престижнейшими учебными заведениями, – в частности, инженеры, работавшие на различных оборонных предприятиях… Но об этой его агентуре у нас в популярной литературе пишется и говорится очень мало – всё внимание сосредотачивается на представителях британской аристократии, с которыми удалось установить контакты Дейчу, а прочие пребывают как бы в их тени.

Казалось бы, однако, что сегодня, по прошествии немалого времени, уже можно открыть все тайны, но тут возникает непредвиденная трудность, о которой рассказал разведчик и писатель (опять-таки!) Юрий Иванович Модин[6]: «В наши дни журналисты и историки энергично изучают так называемые архивы КГБ, но, кроме малозначащих резюме и пометок, они не найдут ничего представляющего существенный интерес в работе советской разведки. И самое главное – оригиналов давно уже не существует. Бóльшая часть дел по кембриджскому звену была уничтожена в 1953 году»[7].

Про Арнольда Дейча написано немало – точнее сказать, имя его постоянно упоминается в книгах и публикациях о «Кембриджской пятёрке», о Киме Филби, ну и, соответственно, говорится о том, что именно он начал вербовать перспективную агентуру – так сказать, «на вырост». Этим в общем-то и исчерпывается вся имеющаяся о нём информация. А так как количество источников весьма ограниченно, то авторы в разного рода общедоступных изданиях, как правило, пересказывают один и тот же материал более-менее различными словами – притом в ряде работ даже можно увидеть одни и те же фразы и даже абзацы, «перенесённые» откуда-то без всяких ссылок и кавычек. Не желая идти по этому проторённому пути, мы (применительно к себе будем использовать эту «академическую» формулировку, множественное число; замечено, что многих читателей раздражает постоянное «якание» авторов: «я знаю», «мне доверяют» и т. д.) честно и откровенно используем цитаты – из документов, из работ специалистов, уважаемых людей, из мемуарных источников. Фрагменты из книг сопровождаются соответствующими сносками, выдержки из документов – просто закавычиваются. Причём мы не всегда можем указать официальное название документов за их неимением, также порой отсутствует и архивная регистрация этих недавно рассекреченных материалов. Пусть читатель не посетует на обилие цитат, но именно таким путём легче прийти к истине, создать более яркую и объёмную картину и убеждать читающего в своей правоте, ссылаясь на известные авторитеты.

Приводя фрагменты из документов, мы стараемся держаться как можно ближе к оригиналу, однако позволяем себе исправлять некоторые ошибки и опечатки, оказавшиеся в документах почти вековой давности, а также прояснять сокращения, что, разумеется, облегчает чтение и понимание текстов. С той же целью мы унифицируем написание оперативных псевдонимов – все они берутся нами в кавычки, которые далеко не всегда присутствуют в документах, причём даже в одном конкретном тексте псевдонимы могут писаться то в кавычках, то без таковых. Также мы прибегаем к официальному современному написанию названий английских учреждений на русском языке – к примеру, Форин-офис (Foreign Office – Внешнеполитическое ведомство Великобритании, по аналогии с нашими реалиями – Министерство иностранных дел), тогда как в имеющихся у нас документах написание может быть совершенно различным. В документах также часто встречается слово «дом» в значении «Центр», и в некоторых случаях не совсем понятно, что имеется в виду. Чтобы облегчить читателю понимание, мы будем писать это слово с прописной буквы.

Практически всё то, что широко известно об Арнольде Дейче, укладывается в четыре года его работы на Британских островах и, плюс к этому, некоторые подробности его героической гибели в Норвежском море. Поэтому до сих пор этому великому нелегалу – он принадлежал именно к той самой официально признанной когорте нелегальных разведчиков предвоенного времени – не посвящено ни одной книги. Так что эта, которую вы сейчас держите в руках, – первая. Сделать её удалось потому, что, по счастью, нам недавно передали из Архива Службы внешней разведки все сохранившиеся материалы по Арнольду Дейчу, которые возможно было рассекретить. В числе полученных нами документов не только разнообразные анкеты и автобиографии Дейча, но и его личные письма, и отчёты, и, что самое главное, – планы и перспективы работы, а также перечень и характеристики людей, с которыми разведчику приходилось входить в контакт по тому или иному поводу. Хотя большинство из этих персон проходят только под оперативными псевдонимами, зато несложно понять их социальный статус, общественное положение – и это, как полагаем, для думающего читателя гораздо важнее, нежели знать, что какого-то человека звали, допустим, Вильям Джексон или Джек Вильямсон.

Особый интерес представляют события, происходившие в то самое время в нашей стране, в недрах ОГПУ[8] – НКВД СССР (Дейчу пришлось работать при трёх наркомах – Ягоде, Ежове и Берии[9]), а также то, что делалось во внешней разведке, которой «во времена Дейча» поочерёдно руководили Артузов, Слуцкий, Шпигельглас, Пассов, Деканозов и, в конце концов, Фитин[10]. В книгу нашу включён ряд документов, не только имеющих непосредственное отношение к Арнольду Дейчу, но и характеризующих те самые весьма непростые времена, позволяя взглянуть на некоторые общеизвестные события с несколько иного ракурса, глубже понять происходившее в нашей стране в 1930-х годах. Ряд этих – так же как и других – документов, переданных из Архива СВР, публикуются впервые.

Впрочем, не будем пересказывать книгу, в которой, насколько нам это удалось, не только нарисован портрет великого нелегала-вербовщика, но и некоторым образом приоткрыты ранее неизвестные страницы как его биографии, так и истории Службы внешней разведки нашего государства.

Глава 1

Сердце Вены – Рингштрассе

Париж и Вена перестраивались одновременно.

В 1853 году новоявленный император французов Наполеон III, а по его поручению и префект департамента Сены барон Жорж-Эжен Осман начали воистину титанические работы для того, чтобы, как сказал племянник того самого Бонапарта, «украсить этот великий город». Тем временем к власти в Австрийской империи пришло либеральное правительство – и тоже занялось реконструкцией столичного города, стремясь придать ему новый облик. «В отличие от Берлина и промышленных центров севера, растущая Вена в основном сохранила пристрастие к открытому пространству, свойственное эпохе барокко. Однако к паркам в XIX веке и здесь относились уже не только с точки зрения геометрического совершенства, но и с точки зрения физиологии, язык которой был столь любим той эпохой: “Парки, – говорил бургомистр Вены барон Каетан фон Фельдер, – это лёгкие большого города”. Венские либералы установили заслуживающий уважения рекорд в создании парковых зон, городских служб и коммуникаций… Либеральные правители попытались при помощи городской реконструкции, затмившей Париж Наполеона III, отметить своё вхождение в историю…»[11]

Затмить-то затмили, однако, как представляется, Вена, которую хотя и именуют порой «культурной столицей Европы», всё же уступает по популярности «столице мира» (пусть теперь и бывшей) – Парижу. Причина в общем-то проста: как иногда прекрасное художественное полотно может испортить аляповатая рамка, так и – придумаем этот термин – «государственное обрамление» явно снижает уровень Вены. Некогда, с XV по XIX столетие, город этот являлся центром Священной Римской империи германской нации, потому как здесь постоянно пребывал император, только короновавшийся в «вечном городе» Риме. Империя, изначально занимавшая примерно треть континента, была в своё время крупнейшей надгосударственной структурой Европы, в состав её входили несколько сотен территориально-государственных образований. Но постепенно – не будем вдаваться в подробности – центральная власть ослабевала, Священная Римская империя уменьшалась в своих размерах, а в 1806 году, после разгромов «цесарской армии» при Ульме и Аустерлице, вообще прекратила своё существование, превратившись в гораздо менее претенциозную Австрийскую империю. Но всего лишь шестьдесят лет спустя, в 1867 году, на руинах этой империи возникла двуединая Австро-Венгрия, государственный строй которой определялся как «конституционная дуалистическая монархия». Понятно, что в подобных условиях играть в Европе ту же роль, что в тот период играла Франция, Австрия не могла при всём желании, а потому Вена и оказалась «в тени» Парижа, постепенно отступая на задворки Европы… Так что стоит понимать и учитывать, что самолюбие австрийских граждан было серьёзно уязвлено всеми этими ранее произошедшими событиями, а историческая память об утраченном величии империи больно жалила многие сердца. Между тем, снежный ком развала всё ещё катился с Альпийских гор на австрийские равнины – но об этом мы расскажем в своё время, а пока непосредственно обратимся к герою нашей книги.

Арнольд Генрихович Дейч – назовём его так на русский манер – родился в Вене 21 мая 1904 года. Это собственноручно написано им в рассекреченной «Анкете специального назначения работника НКВД». В графе, озаглавленной «Ваша национальность», указано: «Австриец, еврей». На всякий случай уточним, что в таких документах, без крайней необходимости (а у «нашего человека», говорим известным термином, характеризующим честного, законопослушного советского гражданина, такой необходимости быть просто не могло), писалась правда, только правда и ничего кроме правды. Хотя бы по той причине, что при тогдашней компетентности «компетентных органов» неправда могла вскрыться очень и очень быстро, что привело бы, мягко говоря, к весьма серьёзным последствиям.

К чему всё это? Да к тому, что если взять книгу таких уважаемых и компетентных авторов, какими были наш полковник разведки Олег Царёв и британский историк Джон Костелло[12], «Роковые иллюзии», то там сказано несколько по-иному: «Сам Дейч был не австрийцем, а чехом по рождению, родители которого переехали в Вену в 1908 году, когда ему было четыре года…»[13] Откуда взялась такая информация – совершенно неясно, но так как в «Роковых иллюзиях» имя Арнольда Дейча встречается порядка полусотни раз и мы не единожды вынуждены будем к этой книге обращаться, то лучше сразу исправить ошибку, нежели потом в неточностях будут обвинять нас. Всё-таки наша биография делается на основе официальных документов, не столь давно ставших достоянием гласности. Ну а в разведке, по строго установленному правилу, каждый знает ровно столько, сколько ему следует знать в интересах дела. Многие знания (излишние, разумеется) порождают не только многие печали, но и служебные расследования.

Кстати, даже легендарный Ким Филби, с которым мы не раз ещё встретимся по ходу нашего повествования, вряд ли знал про Арнольда Дейча что-то личное (точнее – лишнее). Недаром, описывая в своих мемуарах первую встречу со «Стефаном» (оперативный псевдоним Дейча), он писал: «Мы беседовали на немецком, которым он владел в совершенстве. Поскольку у него был южно-немецкий акцент, я сперва принял его за австрийца, но затем по каким-то признакам, настолько незначительным, что сейчас и не припомню, я понял, что он чех»[14]. Заметьте, не решил или подумал, но понял, а значит, так и оставался пребывать в этом заблуждении.

Зато у нас сейчас есть возможность рассеять все недоумения. Берём рассекреченную «Докладную записку», написанную на имя начальника 5-го отдела ГУГБ НКВД СССР, и читаем… Впрочем, чтобы сразу не оставалось лишних вопросов, тут имеет смысл объяснить значение и этой нумерации, и всех вышеприведённых сокращений. 5-м отделом внешняя разведка именовалась с июня 1938 года по начало февраля 1941-го – вот только до 29 сентября 1938 года это был 5-й отдел 1-го управления НКВД СССР, а затем, когда все оперативные управления этого ведомства вновь были выделены в ГУГБ НКВД СССР[15], разведка вошла в его состав в качестве того же 5-го отдела. Затем, с февраля 1941-го, это было 1-е управление сначала Наркомата государственной безопасности (НКГБ) СССР, а с июля – НКВД. Последующие преобразования нас, к сожалению, уже не интересуют, потому как нашего героя никак не касаются. Начальником же 5-го отдела с декабря 1938 года по май 1939-го был Владимир Деканозов.

Так вот, в «Докладной» – «от сотрудника 5-го отдела ГУГБ НКВД СССР “Стефана”» (никаких фамилий, только оперативный псевдоним!) – указывается: «Я родился в г. Вене (Австрия) в 1904 году. Отец и мать евреи, происхождением из Словакии. Отец был там сельским учителем. После того, как они поехали в Вену, до 1916 года он работал служащим у одного торговца. В 1916 году он был призван рядовым в австрийскую армию, в которой прослужил до 1919 года. В 1919—20 гг. отец был старьёвщиком, а потом торговал готовым платьем и бельём в рассрочку с рук, т. к. магазина никакого не имел. С 1927 года он нанимал бухгалтера…» Вопрос с наймом бухгалтера по тем временам совсем не такой простой, как может показаться: хотя отец его и не был капиталистом, но наёмный труд всё-таки использовал. Получается, что ближайший родственник оказывался как бы чуждым элементом – вне зависимости от количества у него наёмных работников. Вроде бы мелочь, да и кто мог бы в Москве о том узнать, но Арнольд Дейч писал всё по-честному.

В вышеуказанной анкете обозначен и адрес проживания родителей: 2-й район Вены, Schiffamtsgasse (Шиффамтсгассе), 20/11 – то есть дом № 20 и 11-я квартира. Название это в переводе с немецкого означает «переулок Корабельного управления». Дом № 20 сохраняется и поныне, и даже на стене у его входа висит белая мраморная доска, посвящённая Арнольду Дейчу, но не как легендарному советскому разведчику, а… Впрочем, об этом мы расскажем в своё время, а пока лишь уточним, что у каждого государства – собственная история, в которую каждый человек входит по-своему.

Второй район Вены, именуемый Леопольдштадт, расположенный на огромном острове между Дунаем и Дунайским каналом, сегодня динамично развивается и пользуется большой популярностью в качестве места жительства горожан. Некогда же, в начале XVII века, именно здесь возникло «еврейское гетто», от первозданного вида которого ныне не осталось и следа. Зато «еврейский квартал», находившийся по другую сторону Дунайского канала, в 1-м районе Вены, именуемом Внутренним городом (Innere Stadt), фактически существует до сих пор. Найти его на плане австрийской столицы совсем несложно – по названиям улицы Юденгассе и площади Юденплатц, по Еврейскому музею и Мемориалу памяти жертв Холокоста в Австрии – таковых, к слову, было порядка 65 тысяч человек…

Но обратимся к событиям гораздо более давним, к истокам. Как известно, история Вены в качестве населённого пункта начинается где-то в середине I века нашей эры, и уже в XII столетии здесь поселились представители богоизбранного и вечно гонимого народа. На той самой площади, которую впоследствии нарекут Judenplatz – Еврейской, была построена первая в городе синагога – в 1930-х годах синагог и молитвенных домов в австрийской столице будет порядка 130, тогда как евреи составляли порядка 10 процентов от всего населения города.

Не нужно, впрочем, думать, что жизнь еврейского народа в столице Священной Римской и Австрийской империй, Австро-Венгрии и Австрии (то есть всё в той же Вене) была безбедной, спокойной, безмятежной или хотя бы просто стабильной. Еврейские погромы, причём довольно серьёзные, вошли здесь в традицию, но порой случалось и ещё хуже. Так, в 1421 году иудеям была предложена альтернатива: перейти в католичество или убираться из города. Тех же, кто рискнул избрать третий вариант – ни то ни другое, – просто-напросто сожгли на кострах, и таковых «диссидентов» оказалось не столь уж и мало – 92 мужчины и 120 женщин… Но время шло, раны, в том числе и душевные, затягивались, и через сто лет упорные и деловитые представители еврейского народа потихоньку начали возвращаться на обжитые их предками места. Впрочем, это были не только потомки венских евреев – сюда понаехали и единоверцы-беглецы с Украины, которым очень уж тяжко приходилось там при гетмане Богдане Хмельницком (в подробности вдаваться не будем, почитайте «Тараса Бульбу», там всё сказано). Так и возникло гетто в Леопольдштадте – около пятисот семей поселились здесь в 136 домах. Была там построена и синагога… Но, опять-таки, очередное пребывание евреев в Вене не было не только комфортным, но и продолжительным: уже в 1669 году их из столицы Священной Римской империи «попросили», причём с уверенностью, что это делается окончательно и бесповоротно, а потому даже Леопольдштадтскую синагогу «перекрестили» в католический храм.

Вот только дух наживы, который чаще всего вменяют в вину богоизбранному народу, оказался, очевидно, заразным. Так как австрийскому государству приходилось то воевать с турками, то подавлять всяческие мятежи и смуты в Европе, то это, разумеется, требовало денег. Ничтоже сумняшеся и поступившись принципами, деньги решили брать с евреев, которым для этого вновь разрешили поселяться в Вене, обложив их очень высокими налогами… Всё как бы стало налаживаться, но затем на австрийский престол пришла Мария Терезия[16], которая по неизвестным нам причинам евреев ненавидела люто и называла их самой страшной напастью… Всё же около полутысячи представителей вечно гонимого народа, обложенные со всех сторон налогами и ограничениями, и тогда продолжали проживать в Вене… Но близок, близок был «просвещённый» XIX век, так что уже в конце «галантного» XVIII столетия император Иосиф II[17] подписал «Эдикт о терпимости» – опубликованный в 1782 году пакет законов, позволявших евреям ходить без обязательных ранее жёлтых звёзд на уличной одежде, свободно заниматься торговлей и предпринимательством, их детям поступать в общеобразовательные школы, а молодёжи – в университет. Единственным, пожалуй, ограничением стал запрет на использование еврейских языков – иврита и идиша; с одной стороны, оно способствовало ассимиляции этих граждан в общество «германской нации», а с другой – затрудняло разного рода тайные сношения их между собой. Ведь одно дело – шептаться о чём-нибудь где-нибудь в укромном углу, что сразу становится заметным, и совсем другое – преспокойно что-то лопотать при всех на своём непонятном языке. И вот мы уже встречаем в литературе такое определение: «Многочисленное и процветающее венское еврейство с его сильной тягой к ассимиляции…»[18]

Только не нужно думать, что «еврейский вопрос» в Австрии XIX столетия был окончательно снят с повестки дня, потому как утратил своё наболевшее значение. Нет, далеко не всё получилось так легко и просто.

В 1870-е годы на австрийской политической арене появился некий Георг фон Шёнерер[19], агроном по профессии, парламентарий по роду деятельности, активный антисемит по своим увлечениям и сторонник создания Великой Германии под руководством Пруссии. Мало того, что идеология, которую он проповедовал, впоследствии была взята на вооружение небезызвестным германским фюрером и его НСДАП[20], так и два «ключевых», наиболее известных слова из жизни Третьего рейха – «фюрер» (так называли фон Шёнерера его соратники) и приветствие «хайль» пошли от него же. Но тут следует уточнить, что в отличие от своего печально знаменитого последователя создать по-настоящему массовое движение агроному-парламентарию не удалось. (Зато, отметим в целях соблюдения исторического равновесия, что массовое движение – да ещё какое! – удалось создать младшему современнику фон Шёнерера – Теодору Герцлю[21], проживавшему в то же самое время в той же самой благословенной Вене. Движение это называется сионизм, и вряд ли тут что-то кому-то нужно объяснять.)

«Пика парламентской популярности Шёнерер достиг в 1884–1885 годах, когда возглавил борьбу за национализацию Северной железной дороги… Когда возмущение политикой свободного рынка ощущалось уже практически во всех слоях общества, владельцам этой доходной магистрали были в связи с предполагавшейся реконструкцией представлены налоговые льготы. Направив всеобщее возмущение банкирами и биржевыми маклерами в русло антисемитизма, Шёнерер взялся за дело с бешеной энергией… Он обвинял не только либералов и министров, но косвенно даже двор в том, что они “склоняются перед властью Ротшильдов и компании”, и угрожал “колоссальными” народными бунтами в том случае, если эта власть не будет тотчас же сломлена…

Другую мишень своей антисемитской кампании Шёнерер позаимствовал непосредственно у радикально настроенных венских цеховых ремесленников, с которыми теперь связывалось его имя. Евреи-разносчики играли в нижних слоях общества ту же роль, что евреи – владельцы магазинов – в более высоких: и те, и другие представляли собой непосредственную угрозу для традиционных лавочников; и те, и другие вызывали ненависть, но привлекали розничного покупателя»[22].

А вот это уже имеет к нашему герою самое непосредственное отношение – ведь, насколько мы помним, его отец являлся именно торговцем-разносчиком, то есть «торговал готовым платьем и бельём в рассрочку с рук, т. к. магазина никогда не имел». Понятно, что эта работа была и нелёгкая, и совсем не престижная, да и денег, очевидно, приносила не так уж много, так что вряд ли Генрих Аврамович Дейч (так он обозначен сыном в соответствующей «Анкете…») желал для Арнольда повторения собственной своей судьбы. Тем более что он относился к разряду тех тружеников, которых в Российской империи именовали «сознательными» – с 1910 года Генрих состоял в рядах Социал-демократической партии Австрии. Но если в России в традициях «сознательности» было решительно порывать с религией, то в Австро-Венгрии одно другому совсем не мешало.

В России-то всё по этому поводу было предельно ясно и зафиксировано не только в теоретических трудах классиков марксизма-ленинизма, но и, вполне доходчиво, в такой весьма интересной книге, что была издана при жизни Арнольда Дейча в СССР и которой он, вне всякого сомнения, пользовался – книга эта называлась «Политический словарь»: «Религия в руках господствующих эксплуататорских классов служит средством духовного закабаления трудящихся. Она помогает держать народ в темноте, учит терпению и покорности на земле, обещая награду в “загробной жизни”… Служители религии… являются пособниками контрреволюции… пополняют ряды агентов капиталистических разведок»[23]. В общем, у нас с этим было строго. У них – гораздо проще, о чём и свидетельствует автобиография Арнольда: «Отец был религиозным евреем и пытался всякими принуждениями и прежде всего битьём сделать из меня такого же».

Сложно сказать, насколько «битьё определяет сознание» – религиозное сознание – и воспитывает любовь к богу Яхве! С Арнольдом у его религиозного отца дело как-то не сладилось… И сейчас, кажется, было бы самое время порассуждать о проблеме отцов и детей, о конфликте уходящих и приходящих поколений, но тут вдруг вспоминаются слова философа Теодора Гомперца[24], выходца из еврейской купеческой семьи и выпускника, опять-таки, Венского университета, назвавшего религию своих предков «почтенным семейным сувениром». Ведь Гомперц нашему герою как раз в отцы годился, но ортодоксальных воззрений его собственного отца отнюдь не разделял.

Просто не его, Арнольда, это была жизнь – такая жизнь, как описана в «Повести о рыжем Мотэле», поэме Иосифа Уткина, военного корреспондента и поэта, впоследствии, как и Дейч, погибшего во время Великой Отечественной войны, только немного позже и совсем по-иному – один из них погиб в небе, а другой – в море:

- В синагоге —

- Шум и гам,

- Гам и шум!

- Все евреи по углам:

- – Ш-ша!

- – Ш-шу!

- Выступает

- Рэб Абрум

- В синагоге —

- Гам и шум,

- Гвалт!..

В общем, так вышло, что любовь к Господу Генрих Дейч своему сыну вколотить не сумел, зато самого сына вскоре потерял. Наверное, это так, но подробнее о том мы расскажем чуть позже, а пока ещё несколько слов о семье нашего героя, хотя о ней мы знаем очень и очень мало.

Мать Арнольда звали Кате Эмануеловна – именно так написано в его анкете. В 1938 году ей был 61 год, тогда как Генриху Аврамовичу – 65. Мать, как указано в автобиографии, была дочерью посыльного. В семье, кроме Арнольда, были ещё два младших брата. Вот вроде и всё, что нам известно.

«С 1910 по 1915 год я посещал начальную школу, – писал Дейч в автобиографии, – а с 1915 по 1923 гимназию в Вене. В первые годы, поскольку отец служил в армии, я получал стипендию, позже я, за хорошую учёбу, был вовсе освобождён от платы за учёбу». Уточним, что начальное образование в Австро-Венгрии было не только всеобщим, но и обязательным для всех детей, начиная с шести лет, а потому, разумеется, бесплатным. «В Австрии, где либеральный городской средний класс высоко ценил приобщение к культуре как знак социального статуса, относившиеся к этому классу евреи впитывали её с особой интенсивностью: ведь пятно торгашей клеймило их жизни особенно ярко. Впоследствии Герцль отмечал, что на самом деле евреи всегда стремятся уйти от коммерческой деятельности, которую принято считать для них естественной: “Большинство еврейских торговцев разрешают детям учиться… Отсюда так называемая евреизация (Verjudung) всех профессий, требующих образования”»[25].

В общем, в судьбе Арнольда Дейча пока что не было ничего исключительного – тем более что отец его был не простой торговец, но имел, очевидно, какое-то педагогическое образование. Именно – какое-то. Потому что хотя в достаточно интересной книге «Евреи в КГБ. Палачи и жертвы», в биографии А. Дейча и написано, что он «родился в Вене, в семье учителя из Словакии»[26], но мы уже знаем, что это не совсем так. Отцовский педагогический уровень сельского учителя явно недотягивал до столичной школы, по каковой причине ему и пришлось становиться торговцем – «мелким коммерсантом», как стыдливо указывается в некоторых источниках…

Зато сын его, Арнольд, успешно постигал науки, не ведая притом, разумеется, что на улицах Вены – этого большого и прекрасного перекрёстка европейских дорог – он, вполне возможно, ежедневно встречает тех самых людей, которые вскоре войдут в историю и с которыми теснейшим образом окажется переплетена его будущая жизнь – пусть и не лично, однако ему придётся работать и по их приказам, и в их интересах или же – против них, вернее – на другой стороне, ведя борьбу с их «командами» и даже спецслужбами, причём на весьма высоком уровне.

Как известно, в разные годы, но в одно и то же с ним время по венским улицам ходили будущие вожди большевистской революции – без охраны и бронированных автомобилей, более-менее надёжно оберегающих сегодня политиков от проявлений «народной любви», – Владимир Ильич Ульянов (Ленин), Иосиф Виссарионович Джугашвили (Сталин) и Лейба Давыдович Бронштейн (Троцкий), в ту пору ещё единомышленники, хотя и конкуренты в потаённом своём сознании. Но это далеко не все из тех, кого именуют «историческими личностями» – просто ходившие в то же самое время по площадям и улицам Вены Зигмунд Фрейд, Иосип Броз Тито[27] и некоторые иные нас в данном случае не интересуют.

Но вот ещё одна личность… Впрочем, прежде чем обратиться к ней, вернёмся к началу этой главы, к «перестройке» Вены, как мы уже говорили, и уточним, что центром столицы стала Рингштрассе – улица, а точнее даже бульвар, растянувшийся на целых четыре километра и расположенный на месте бывших городских укреплений, срытых после того, как к Вене в качестве новых районов были присоединены её пригороды. На смену мощным стенам и глубокому рву, окружавшим старый внутренний город, пришёл огромный комплекс общественных и жилых зданий – парламент, ратуша, университет, два музея и прочие, выполненные в однородном стиле. Пройдёт не так уж и много времени, и Рингштрассе прочно войдёт в жизнь нашего героя. Ну а теперь здесь как раз и вспомним о другой личности того же самого времени, которая вскоре ворвётся в мировую историю – к сожалению, в качестве «антигероя» – и возглавит те силы, с которыми будет самоотверженно бороться Арнольд Дейч… Вернее, если говорить строгим языком разведки, будет «по ним» работать. Впрочем – и сражаться тоже, но только в самые последние минуты своей жизни.

«Молодой провинциал по имени Адольф Гитлер, прибывший в столицу, потому что, как он говорил, “хотел стать чем-то”, попал под чары Рингштрассе… “С утра и до позднего вечера, – писал он о своём первом приезде в Вену, – я брожу от одной достопримечательности к другой, а главная достопримечательность для меня здесь – дома. Я часами мог бы стоять перед зданием Оперы, часами мог бы глазеть на парламент; весь Кольцевой бульвар кажется мне сказкой из “Тысячи и одной ночи»”. Вскоре, однако, личная фрустрация дала понять честолюбивому архитектору и художнику, что в этот магический мир Культуры и Права проникнуть очень непросто…»[28] Фрустрация, напомним, это то психическое состояние, которое может возникнуть вследствие несбывшихся планов, нереализованных возможностей… Планы не сбылись, когда в 1907 и в 1908 годах этот молодой провинциал провалился при поступлении в Венскую академию художеств. А ведь если бы он поступил, то ничего бы в мире не изменилось – разве что в общую массу добавился бы ещё один посредственный художник! Но обстоятельства сложились по-иному.

Можно приплести здесь и ещё несколько легенд и версий о том, кто из будущих знаменитостей с кем и когда встречался в Вене – вариаций тут немало (вплоть до игры Ленина и Гитлера в шахматы, к тому же якобы запечатлённой в 1909 году венской художницей Эммой Лёвенштамм), но мы просто закрываем эту «увлекательную» тему.

Глава 2

«Европейское сумасшествие»

А потом началось то самое «европейское сумасшествие», которого в общем-то ждали. Родственник императора Николая II великий князь Александр Михайлович[29] вспоминал:

Самым трагичным оказалось то, что «случайно» здравый смысл отсутствовал у всех государственных людей всех великих держав.

Ни один из сотни миллионов европейцев того времени не желал войны. Коллективно – все они были способны линчевать того, кто осмелился бы в эти ответственные дни проповедовать умеренность.

За попытку напомнить об ужасах грядущей войны они убили Жореса[30] в Париже и бросили в тюрьму Либкнехта[31] в Берлине.

Немцы и французы, англичане и австрийцы, русские и бельгийцы – все подпадали под власть психоза и оргии предшествовавшего года. В августе же 1914 года это массовое помешательство достигло кульминационной точки[32].

Что характерно, каждый участник разгорающегося конфликта был искренне уверен в своей исключительной правоте. Вот строки из Манифеста от 26 июля 1914 года, подписанного императором Всероссийским Николаем II:

Немного дней тому назад Манифестом Нашим оповестили Мы русский народ о войне, объявленной Нам Германией.

Ныне Австро-Венгрия, первая зачинщица мировой смуты, обнажившая посреди глубокого мира меч против слабейшей Сербии, сбросила с себя личину и объявила войну не раз спасавшей её России.

Силы неприятеля умножаются: против России и всего славянства ополчились обе могущественные немецкие державы. Но с удвоенною силою растёт навстречу им справедливый гнев мирных народов и с несокрушимою твёрдостью встаёт перед врагом вызванная на брань Россия, верная славным преданиям своего прошлого.

Видит Господь, что не ради воинственных замыслов или суетной мирской славы подняли Мы оружие, но, ограждая достоинство и безопасность Богом хранимой Нашей Империи, боремся за правое дело. В предстоящей войне народов Мы не одни: вместе с Нами встали доблестные союзники Наши, также вынужденные прибегнуть к силе оружия, дабы устранить, наконец, вечную угрозу германских держав общему миру и спокойствию[33].

Так началась самоубийственная мировая война, которая вскоре перевернёт и вывернет мир наизнанку – но пока ещё мало кто мог представить себе подобную перспективу.

«Поначалу война была встречена в Австро-Венгрии с энтузиазмом. Неожиданный и невиданный подъём национального духа охватил все слои общества. Далёкий от всякого национализма, тем более шовинизма, З. Фрейд писал в первые августовские дни 1914 г.: “Впервые за 30 лет я чувствую себя австрийцем!” Идея “австрийскости” переосмысливалась тогда не как шовинистическая, подавляющая своеобразие всех входивших в империю народов, но как объединяющая их интересы»[34].

Напомним, кстати, что знаменитый психоаналитик по национальности был евреем. И уж если и он тогда выступил в поддержку войны, «почувствовав себя австрийцем», то нет никакого сомнения в том, что таковыми же почувствовали себя и бывший сельский учитель Генрих Дейч, и всё его семейство. Начало мировой бойни они явно встретили столь же восторженно, как и жители Санкт-Петербурга, Берлина, Лондона или Парижа.

Неудивительно – у каждой из основных воюющих сторон были свои заветные цели, которых хотелось достичь скорейшим и победоносным образом…

Вновь обратимся к советскому «Политическому словарю», в котором предельно просто, причём не с государственно-патриотических (то есть мы – «белые и пушистые», стоящие на правильном пути, а все прочие – мерзавцы), но с классовых (то есть мерзавцы – все, потому как они буржуи и, значит, исторически не правы) позиций, лапидарно объясняются первопричины произошедшего:

Германия стремилась отнять у Англии и Франции колонии, у России – Украину, Польшу, Прибалтику. Германия угрожала господству Англии на Ближнем Востоке, построив Багдадскую железную дорогу. Англия боялась роста морских вооружений Германии. Царская Россия стремилась к разделу Турции, мечтала о завоевании проливов из Чёрного моря к Средиземному морю (Дарданеллы), о захвате Константинополя. В планы царского правительства входил также захват Галиции – части Австро-Венгрии…[35]

Ну и далее – всё в том же духе. У Франции – свои интересы, у Австро-Венгрии – свои… Так что определённо, что «белых и пушистых» обнаружить в этом обществе зачинателей мировой войны не удалось. И кто бы тогда, в дни всеобщего энтузиазма, мог предполагать, что впереди – долгие четыре года кровопролитной войны и крушение сразу четырёх империй: Российской, Германской, Австро-Венгерской и Османской…

А чем занимался в это время Арнольд Дейч? Учился, разумеется, что ему ещё было делать? Когда началась война, Арнольду было десять лет, когда закончилась – всего четырнадцать. Но, разумеется, считать, что война обошла юного Арнольда Дейча стороной, было бы просто неразумно. Боевые действия, в которых он не участвовал, – это ведь только некоторая часть войны, хотя и самая яркая, заметная, тогда как любая война тем или иным образом касается всего населения государства – каждой из воюющих стран.

«Особенно тяжёлой складывалась ситуация в Австро-Венгрии. Обычные трудности войны отягощались здесь острейшими национальными противоречиями. Чехи, словаки, поляки, румыны, сербы, хорваты, словенцы, украинцы стремились покинуть давший течь корабль “лоскутной монархии”… Летом 1916 г. умный и проницательный дипломат Чернин[36], побывав в отпуске на родине, пришёл к выводу, что продолжение войны приведёт Австро-Венгрию “с математической точностью” к катастрофе»[37].

Оно и неудивительно. Война изначально сложилась для Австро-Венгрии неудачно – пришлось вести боевые действия одновременно на двух фронтах, Сербском и Русском, к которым в мае 1915 года добавился ещё и третий фронт, Итальянский. Хотя к концу того же года, в основном благодаря немецким союзникам, австриякам удалось вывести из войны Сербию и оккупировать её территорию, но в следующем году на стороне Антанты выступила Румыния, а главное – произошёл знаменитый Луцкий прорыв, успешное наступление войск русского Юго-Западного фронта в Галиции, в ходе которого фактически была разгромлена австро-венгерская армия.

Понятно, что происходящее самым отрицательным образом отражалось на положении в стране: оказались разорваны традиционные торгово-экономические связи, закрывались фабрики и заводы, а экономика стремительно милитаризировалась. Правда, одновременно за счёт перевода промышленности на военные рельсы была ликвидирована безработица, зато теперь рабочим приходилось трудиться по 12 часов в сутки, зная (это относилось к молодёжи от 17 до 25 лет), что те, кто не будет выполнять распоряжений начальства, могут прямиком отправиться на фронт, а то и угодить под военно-полевой трибунал. Стремительно растущая инфляция съедала сбережения среднего класса, так что даже периодические повышения заработной платы не могли сдержать снижения реальных доходов населения. Вскоре в империи во всей остроте встала продовольственная проблема, а потому в начале 1915 года в Австрии были введены карточки – сначала на хлеб, затем ещё и на ряд товаров народного потребления. Через год в рабочих кварталах Вены уже откровенно царил голод: в январе 1918 года дневная норма выдачи хлеба по карточкам составляла всего 100 граммов… Думается, что и в «еврейском гетто» подавляющему большинству обитателей жилось ненамного сытнее. Конечно, были там и такие, кто успешно «наваривал» на войне капиталы (недаром в России говорят: «Кому – война, а кому – мать родна»), но семья фронтовика Генриха Дейча к таковым явно не принадлежала.

Насколько мы помним из автобиографии Арнольда, в 1915 году он, закончив обучение в начальной школе, поступил в гимназию, где проучился восемь лет, хотя вроде бы курс обучения составлял шесть. Кстати, столько же составлял срок обучения в начальной школе, где Дейч проучился пять лет. Но, учитывая войну и всё происходящее, вполне могли быть и перерывы в учёбе, и какие-то корректировки – это, однако, нам неизвестно. Зато стоит напомнить, что он, как сын солдата, получал стипендию, а за отличные успехи в учёбе был избавлен от платы за обучение. На это стоит обратить особенное внимание: империя, как всем это уже было ясно, летела в тартарары, но всё равно «подрастающему поколению» реально обеспечиваются условия для получения образования.

Учёба в гимназии была престижной, потому как это была академическая средняя школа, где учеников готовили к поступлению в университет, инженерно-техническое или медицинское училище. То есть перед Арнольдом Дейчем открывалась та самая дорога к «профессиям, требующим образования».

Тем временем мировая война подошла к своему неизбежному завершению. 11 ноября 1918 года в Компьенском лесу под Парижем в 5.20 утра было подписано перемирие между странами Антанты и Германией, вступившее в силу в 11 часов утра по среднеевропейскому (оно же – центральноевропейское, одинаковое и для Парижа, и для Берлина) времени того же дня. Фактически это была капитуляция Германии – недаром в тот день победителями был дан салют – 101 артиллерийский залп. Но официальный мирный договор будет подписан в Версале только 28 июня следующего, 1919 года.

Менее известно, что Австро-Венгрия вышла из войны за неделю до Компьенского перемирия, а соответствующий договор о перемирии между ней и союзниками был подписан 3 ноября на итальянской территории – на вилле Джюсти, близ Падуи.

Кто не знает, как французы очень любят так называемые понты? Отнюдь не случайно мирный договор с Германией был подписан именно в роскошном королевском Версальском дворце, а с Австрией (теперь уже так!) – в другом, и также роскошном, дворце низвергнутых французских монархов – в Сен-Жерменском, в предместье Парижа. Договор этот был подписан и вступил в силу 10 сентября того же 1919 года.

В результате всего произошедшего от некогда, в давние времена, сорокамиллионной Священной Римской империи осталась одна лишь Австрия, маленькая горная страна с населением немногим более 6 миллионов человек, треть из которых проживала в столице. «Австрия ещё не оправилась от последствий утраты статуса мировой державы после Первой мировой войны. Если Габсбурги правили территорией, простиравшейся от Карпат до Адриатического моря, то поражение Австрии в 1918 году сократило размеры империи до Вены и её дальних пригородов. Население, составлявшее около 6 миллионов человек, разделилось на две противоборствующие группы: бедных и отсталых крестьян, являвшихся ревностными католиками, и разделявших идеи социализма жителями городов, носителей антиклерикальных настроений»[38].

Но вряд ли кто тогда мог предположить, что и это ещё не «окончательное решение»: в 1938 году Австрия вообще исчезнет с карты Европы, будучи присоединена к Германии в результате того самого знаменитого аншлюса[39]. Но это было впереди, а теперь недавно ещё столь воинственная Австрия, «поджигатель мировой войны», как её называли, оказалась государственным образованием, не имеющим не только сырья для промышленности, но даже и своих продовольственных ресурсов. В общем, получилось отнюдь не «по Фрейду» – ошибся мудрый старик в своих прогнозах.

Не будем углубляться в геополитические и иные вопросы, ограничившись всего двумя статьями мирного договора, представляющими для нас реальный интерес:

Статья 118.

В течение трёх месяцев, которые последуют за вступлением в силу настоящего Договора, военные силы Австрии должны быть демобилизованы в указанной ниже степени.

Статья 119.

Обязательная для всех военная служба будет отменена в Австрии. Австрийская армия станет в будущем строиться и комплектоваться только добровольным наймом[40].

Почему для нас это важно? Да потому, что в Законе о воинской повинности былой Австро-Венгрии было записано: «Поступление на военную службу обязательно для всех молодых людей, способных носить оружие, начиная с 1-го января того года, когда им исполнится 21 год; от этой повинности устраняются только те лица, которые, по судебному приговору, лишены всех или некоторых гражданских прав». А значит, как у нас говорится, «отдай, не греши» – исполни свой воинский долг, вне зависимости от национальности, вероисповедания и образования. По таковой причине в 1925 году Арнольд вполне мог горланить в дружном солдатском строю те самые лихие песни, которые известны нам из «Похождений бравого солдата Швейка»…

Вообще, вышло так, что ещё в гимназические годы Арнольд нашёл для себя совершенно иное общество, нежели было бы в солдатской казарме. В автобиографии он писал: «В 1920 году я вступил в “Свободный Союз Социалистических Студентов”, организация коммунистических и социалистических студентов. В 1922 году я вступил в австрийский комсомол, где я беспрерывно работал руководителем агитпропа, частично в районе, частично в центральном отделе агитпропа. В 1924 году я стал членом Австрийской компартии. Вёл агитпроп в районе…» Для молодого читателя нелишним будет уточнить, что «агитпроп» – это агитационно-пропагандистский отдел или агитационно-пропагандистская работа.

Вышеприведённая автобиография Дейча, озаглавленная, как мы помним, «Докладная записка», датированная декабрём 1938 года, цитируется достаточно часто. (В деле, которое у нас имеется, помещены несколько различных автобиографий, имеющих между собой некоторые разночтения; чтобы различать эти документы, мы будем указывать их заголовки в кавычках.) Между тем, в документах разведчика есть также его «Автобиография» (так обозначена она в отличие от предыдущего документа), никак не подписанная и не датированная. Последнее событие, указанное в ней, – рождение дочери в мае 1936 года, что предполагает формулировку срока написания «не раньше…». И там говорится совершенно иное: «Моя первая революционная работа относится к 1920 г., когда я стал членом революционной интеллигентской группы “Кларте” (основана Барбюсом). Одновременно я принимал некоторое участие в революционном студенческом движении…»

Более ни в каких его автобиографиях эта группа не упоминается, а потому было бы нелишним этот вопрос прояснить. Для этого обратимся к Советскому энциклопедическому словарю: «“Кларте” (франц. clarté – ясность, свет) – международное объединение прогрессивных деятелей культуры, созданное А. Барбюсом[41] в 1919; его брошюра “Свет из бездны” (1920) – манифест “Кларте” – о мировом значении Октябрьской революции. Входили: Г. Уэллс, А. Франс, Б. Шоу, Э. Синклер, Р. Тагор[42] и др.»[43]. К данному списку можно добавить ещё добрый десяток очень звучных фамилий деятелей культуры из различных стран мира, а также сказать, что в 1922 году руководитель Советского государства Владимир Ленин послал группе «Кларте» приветствие, а ряд его работ был опубликован в одноимённом журнале, этой группой издаваемом. Впрочем, просуществовала она не очень долго, потому как людям творческим совсем не просто придерживаться единых согласованных взглядов на происходящее вокруг: уже в начале 1920-х годов Анри Барбюс отошёл от руководства «Кларте», а журнал был закрыт в 1928 году, на чём всё в общем-то и завершилось.

Исходя из вышеизложенного, создаётся впечатление, что Дейч, по молодости, несколько переоценил своё участие в этой революционной группе: членом её он не был, но, очевидно, как это говорилось, «выполнял отдельные поручения» кого-то из «именитых», не более. Думается, именно поэтому информация о его членстве в легендарной группе «Кларте» разово появляется лишь в «Автобиографии», но, похоже, нигде более не повторяется и ни один автор о принадлежности Дейча к ней не пишет. Да и в «Докладной записке», как мы помним, Арнольд, обращаясь к тому самому периоду, пишет уже не про «Кларте», основанную Анри Барбюсом, а про гораздо менее известный «Свободный Союз Социалистических Студентов».

Зато далее в «Автобиографии» изложены некоторые подробности работы Дейча «на дело революции»: «За свою партийную работу я неоднократно подвергался со стороны австрийских властей мелким наказаниям, которые обычно заменялись штрафом».

Теперь придётся вновь обратиться к тому, что именуется большой политикой.

Окончание войны не принесло долгожданных мира и тишины на землю многострадальной Европы. «Под влиянием Великой Октябрьской социалистической революции, в результате общего подъёма классовой борьбы рабочих против гнёта и произвола монополий по всему миру прокатилась революционная волна. Сбылось пророчество Ф. Энгельса: короны катились по мостовым. Народы смели прочь германскую и австро-венгерскую монархии, на их месте возникли буржуазные республики, произошло национальное самоопределение народов Австро-Венгрии. Но республиканская форма, представлявшая некоторые возможности для деятельности прогрессивных политических организаций и партий, была лишь формой экономического и политического господства монополистической буржуазии»[44].

Действительно, Октябрь 1917-го всколыхнул и потряс Европу. Не прошло и двух недель после подписания Компьенского перемирия, как англо-французские войска, вместо того чтобы возвращаться по домам, высаживались в Новороссийске, Севастополе и Одессе, черноморских портах своего недавнего союзника и даже спасителя… Однако Гражданская война и иностранная интервенция – тема не наша. Гораздо больше нас касается то, что в скором времени эхо Русской революции зазвучало в различных уголках Европы: 21 марта 1919 года была провозглашена Венгерская советская республика, 13 апреля – Советская республика в Баварии, 16 июня – Словацкая советская республика… К сожалению, в том же году, довольно скоро, все эти республики были разгромлены, после чего перешли в активное контрнаступление сторонники капитализма, выставив вперёд свои боевые отряды, составленные из антимарксистски настроенных ветеранов Мировой войны. Те, что позже станут питательной почвой для фашистских движений.

И тут опять-таки «пионером» выступила Венгрия: 29 февраля 1920 года она была провозглашена королевством, её регентом – главой государства – адмирал Миклош Хорти[45]. В стране была установлена диктатура. Затем, 28 октября 1922 года фашисты пришли к власти в Италии; 9 июня 1923 года военные свергли правительство Стамболийского в Болгарии, 13 сентября в Испании была установлена военно-монархическая диктатура генерала Примо ди Ривера[46], после чего пройдёт не так уж и много времени, и на Пиренеях разгорится гражданская война, итогом которой станет откровенная диктатура Франко[47]. Зато хотя бы провалилась попытка знаменитого «Пивного путча» 8–9 ноября всё того же 1923 года в Мюнхене, организованная пресловутым Адольфом Гитлером со товарищи. В результате поражения несбывшемуся венскому художнику вынужденно пришлось переквалифицироваться в писатели: «на нарах» он создавал свою небезызвестную «Майн Кампф».

Эти события вызывали активное противодействие в обществе, особенно в его молодой, нонконформистской части. Именно такое противодействие – борьба против капитализма как тупикового пути развития общества, против того самого строя, что ведёт к откровенной деградации человечества вообще и человеческой личности в частности, против милитаризма и фашизма – станет судьбой Арнольда Дейча, определит всю его яркую, но короткую жизнь…

В 1923 году он поступил в Венский университет.

…Несколько слов для общего сведения об истории этого прекрасного здания и расположенного в нём учебного заведения. «Здание университета, выстроенное в стиле ренессанс, служило недвусмысленным символом либеральной культуры. Неудивительно, что разрешения на получение необходимого ему крупного участка на Рингштрассе пришлось долго ждать. Цитадель светского рационализма, университет был последним признан правыми консерваторами старого склада и первым пострадал от поднявших голову новых правых, популистского и антисемитского толка…

Университет принял форму независимого здания, массивного по ощущению и монументального по масштабу. Для него был избран не готический, но ренессансный стиль, призванный продемонстрировать историческую преемственность между современной рационалистической культурой и возрождением светского образования после долгой ночи средневекового суеверия»[48].

А вот что писал о своей учёбе Дейч: «С 1923 по 1928 гг. я изучал в Венском университете физику, химию и философию, где и получил в 1928 году, по окончании, звание доктора философских наук». К сказанному ещё можно добавить проявленное во время учёбы его увлечение психологией.

В книге Олега Царёва и Джона Костелло говорится следующее: «Он был блестящим студентом, изучившим химию, философию и психологию, когда ему ещё не было и 24 лет. Ему была присвоена докторская степень с отличием за диссертацию по солям серебра»[49].

Такие вот разнообразные интересы – Дейч был воистину энциклопедически образованным, широко и разносторонне мыслящим человеком, что подтверждают многие последующие события его биографии. Зато о его жизни в тот, студенческий, период известно очень и очень мало – только то, что изложено в «Докладной записке». Ну и вот – маленькое уточнение из другой его автобиографии: «В 1927 г. я был за коммунистическую деятельность исключён на полгода из университета».

Между тем неприятности на этой почве были у Арнольда не только в университете, но и в семье, что он также указал в своём официальном «жизнеописании»:

Решающие конфликты с отцом возникли из-за моей политической деятельности, против которой он направлял весь свой гнев и всю свою ненависть. Мать, наоборот, защищала меня и помогала мне в этом отношении. В начале 1929 года я ушёл от родителей и с того времени был связан с семьёй только из-за матери. Моих двух младших братьев он ещё больше преследовал, так как они от него материально зависели, он заставил держаться в стороне от коммунистического движения. Они также его только ненавидели.

Такая вот непростая семейная история – что называется, невидимые миру слёзы… В 1928 году Арнольд выпустился из университета, а в 1929-м – ушёл в самостоятельную жизнь. А далее – обрывочные, за неимением иных, сведения об изначальной «политической деятельности» Дейча из его «Докладной записки», изложение которой мы приостановили на вопросах агитпропа: «После я также работал в МОПР’е и был членом ЦК Австрийского МОПР’а [с 1929 года. – А.Б.]».

Объясним, что позабытый ныне МОПР – это Международная организация помощи борцам революции. «МОПР – широкая общественная организация помощи жертвам буржуазного террора, революционным политзаключённым, политэмигрантам и их семьям. Основана в конце 1922 г. В 1937 г. в МОПР входило около 12 млн человек, в том числе в СССР почти 9 миллионов. Во многих капиталистических странах МОПР подвергается жестоким преследованиям. Из 67 её секций большинство являются нелегальными…»[50] На это следует обратить особенное внимание: мы приближаемся к основной теме нашего рассказа – нелегальной разведывательной работе. Хотя в данном случае мы опять-таки не имеем никаких подробностей.

Нет также никакой информации и об участии Арнольда Дейча в Июльском восстании 1927 года в Вене – а ведь явно, что стороной оно его обойти не могло.

Всё тогда началось со столкновения между группами левых (в основном – социал-демократов) и правых (преимущественно – националистов, ветеранов мировой войны, до сих пор остро переживавших поражение) в коммуне Шаттендорф 30 января 1927 года. Тогда националистами были убиты ветеран мировой войны и 8-летний мальчик; убийц задержали, их судили, но ловкий адвокат, национал-социалист по убеждениям, сумел доказать, что обвиняемые действовали в рамках самообороны, так что они были оправданы присяжными. «Откликом» на это решение стали всеобщая забастовка и требование отставки правительства. После того как забастовка не дала желаемого результата, 15 июля в Вене началось восстание – массовые беспорядки. По некоторым данным, в них принимало участие порядка 200 тысяч человек.

Непонятно почему, но первой целью восставших оказалось главное здание Венского университета, которое они попытались взять штурмом. Штурм не задался, толпы протестующих были отогнаны полицией, зато потом они смогли разгромить расположенные поблизости полицейские участки, а также редакцию газеты Reichpost («Имперская почта»), печатного органа мелкобуржуазной Христианско-социальной партии, после чего направились к реальной цели – зданию парламента. Но здесь мятежники встретили активное противодействие полиции и вынуждены были отступить… Однако третий штурм – Дворца Правосудия – в конце концов увенчался успехом: повыбивав окна, протестующие около полудня ворвались в здание, где не только учинили погром, но и стали поджигать папки с документами. Вскоре здание запылало… Тем временем группа мятежников атаковала близлежащую пожарную команду, где в результате были порезаны все пожарные рукава, так что разбушевавшийся огонь удалось ликвидировать только к утру.

Глава столичной полиции просил бургомистра Вены, социал-демократа Карла Зейца, призвать на помощь военных, но тот ответил отказом, так же как и министр обороны отказался отдать соответствующий приказ своим подчинённым. Тогда этот самый приказ и армейские винтовки с боевыми патронами получили полицейские, а восставшие были предупреждены, что если пожарные не смогут беспрепятственно работать, то по толпе будет открыт огонь. Предупреждение, как говорится, не было услышано – и загремели выстрелы. В результате погибли 89 протестующих и 5 полицейских; количество раненых с обеих сторон было примерно одинаковым – где-то по 600 человек. «Это был критический момент для социалистов. Поставленные перед необходимостью или взять из своих тайников оружие, или прибегнуть к своему традиционному оружию – всеобщей забастовке, они выбрали последнее. Правительство использовало штрейкбрехеров, и через три дня стачка была сломлена»[51].

Восстание было подавлено. Хотя оно было инициировано членами Социал-демократической рабочей партии Австрии (при том, что лидеры этой самой СДРПА категорически были против), но и коммунисты тогда не оставались пассивными наблюдателями за происходящим. Они не только принимали активное участие в демонстрации сил, осуществляя контроль за некоторыми колоннами, но и работали в массах трудящихся в качестве пропагандистов и агитаторов. Что именно делал Арнольд Дейч – совершенно неизвестно, хотя, даже как студент университета, он не мог не оказаться в эпицентре событий. В общем, явно, что реальный опыт «революционной борьбы» он тогда получил.

А вот далее в автобиографии перечислены люди, которые, вне всяких сомнений, могли бы пролить свет на многие неизвестные для нас вопросы: «За период моей работы в австрийском комсомоле и Австрийской компартии меня знают следующие товарищи. Коплениг[52], генеральный секретарь Австрийской компартии. “Конрад” оргсекретарь Австрийской компартии. “Рудольф” член ЦК Австрийской компартии. Все три сейчас на работе за границей. Фюрнберг[53], представитель Австрийской компартии при ИККИ[54], Хексман[55], член ЦК Австрийской компартии и его жена, все трое находятся сейчас в Москве и проживают в гостинице “Люкс”».

Если псевдонимы остаются для нас неизвестны, то вышеперечисленные товарищи – это очень даже интересные личности. В 1922 году Компартия Австрии, за четыре года до того вышедшая из состава СДРПА, как самостоятельная организация, раскололась на две фракции, лидеры которых свели всю партийную работу к борьбе друг с другом… Свара продолжалась на протяжении двух лет, пока наконец вышеперечисленные товарищи не сказали шекспировское: «Чума на оба ваши дома!», и на партийной конференции 1924 года встали над схваткой, просто-напросто взяв на себя руководство партией. Об этом, кстати, Дейч очень чётко написал в одной из автобиографий: «Эта группа ликвидировала беспринципную фракционную борьбу в австрийской КП».

Фракции, однако, ещё некоторое время продолжали свою драчку друг с другом и одновременно борьбу с новым ЦК, пока в конце 1926 года перед ними не было поставлено условие: либо входить в партию на общих основаниях, либо – выметаться из неё. Одна фракция (не будем углубляться во все эти вопросы) приняла первый вариант, вторая – другой. А в июне 1927 года, на своём IX съезде, КПА взяла курс на большевизацию, считая, что это единственная возможность остановить пока ещё довольно-таки мирное (иногда, правда, случались отдельные эксцессы с избиениями, стрельбой и убийствами) наступление фашизма.

Иоганн Коплениг с началом Второй мировой войны приедет в Москву, где возглавит Австрийскую секцию Коминтерна, а в 1945 году войдёт в правительство новой Австрии. Фридль Фюрнберг, находясь во время Великой Отечественной войны в Москве, будет участвовать в пропагандистской работе среди военнопленных вермахта; в 1944 году его десантируют на освобождённой территории Словении, где он не только будет формировать первый австрийский «батальон свободы», но и сам примет участие в боях. В 1972 году его наградят орденом Октябрьской Революции. Также занимался пропагандистской работой среди германских военнопленных и Фридрих Хексман, ставший в послевоенное время членом Центрального комитета КПА.

В общем, очень серьёзные и надёжные товарищи могли тогда поручиться за Арнольда Дейча.

Глава 3

«Красная паутина» Коминтерна

«После окончания моей учёбы в университете в 1928 году я по поручению Австрийской компартии поехал в Москву с австрийской рабочей делегацией на Спартакиаду», – написал Арнольд Дейч в автобиографии.

«В I Всесоюзной спартакиаде участвовало свыше 7000 спортсменов 41-й национальности, в том числе 12 делегаций иностранных государств. По словам ответственного секретаря оргкомитета Б.А. Кальпуса[56], перед спартакиадой были поставлены три основные задачи: “Быть массовой, явиться демонстрацией нашей пролетарской физкультуры против буржуазной олимпиады в Амстердаме и стать тем мощным толчком, который двинет спортивную работу на местах”. В ходе спартакиады было установлено 80 спортивных рекордов СССР. В первенстве СССР победила команда РСФСР… Из зарубежных команд лучшей оказалась финская. Всего было вручено более 40 призов, 5000 дипломов, 250 грамот…»[57]

Итак, первый приезд Арнольда Дейча в Москву, в СССР. Довольно многие в те времена хотели проделать подобный маршрут, чтобы воочию увидать «страну победившего социализма» – «родину Октября». Вот только впечатления порой оказывались диаметрально противоположными – впрочем, как коренным образом разнились между собой события, происходившие в то время на Советской земле. А далее – кто что видел, кто на что обращал особенное внимание, кто и как понимал, трактовал происходящее.

Перечислим в хронологическом порядке ряд основных событий, произошедших в том самом 1928 году в Стране Советов или напрямую с ней связанных: 15 февраля на 4-й сессии Подготовительной комиссии Лиги Наций к Всеобщей конференции по разоружению советская делегация внесла проект конвенции о всеобщем, немедленном и полном, разоружении – через месяц проект, разумеется, был отвергнут. 28 марта Совнарком принял постановление о создании Биробиджанского национального района на романтическом и богатейшем по своим природным условиям Дальнем Востоке, куда добровольно стали переселяться советские евреи из числа энтузиастов, каковых оказалось немало. В марте на экраны страны вышел сенсационный фильм Сергея Эйзенштейна и Григория Александрова «Октябрь». 2 мая, вслед за 1-м, было объявлено ещё одним нерабочим праздничным днём. В начале июля советские лётчики и моряки ледокола «Красин» спасли оставшихся в живых участников экспедиции генерала Умберто Нобиле[58], которые на дирижабле «Италия» летели к Северному полюсу, но потерпели крушение. В том же месяце началось строительство «Уралмаша» – Уральского завода тяжёлого машиностроения, который будет введён в строй ровно через пять лет. Про спартакиаду, проходившую с 11 по 23 августа, уже сказано. 12 октября в Центральном доме Красной армии дал свой первый концерт Ансамбль песни и пляски Красной армии, который впоследствии войдёт в историю мировой культуры как Краснознамённый ансамбль имени Александрова… В общем, строительство Нового Мира и успехи в таковом – налицо.

Но в том же самом 1928 году в Советском Союзе разворачивались и события совершенно иного порядка. С 18 мая по 6 июля в Москве проходило печально известное «Шахтинское дело» – процесс, положивший начало целому ряду подобных судилищ против разного рода «вредителей» и «врагов народа». 30 сентября в газете «Правда» опубликована статья Николая Бухарина[59] «Заметки экономиста», где, в частности, говорилось: «В порах нашего гигантского аппарата гнездятся… элементы бюрократического перерождения с их полным равнодушием к интересам масс, их быту, их жизни, их материальным и культурным интересам»; тогда же, после того как Советской власти не удалось получить из деревни хлеб экономическими мерами, руководство страны перешло к политике раскулачивания и массовым репрессиям в отношении крестьянства…» И это ещё далеко не всё из «той же серии»!

В общем, «не всё благополучно» было не только в Датском королевстве.

Но дальнейшее осознание событий зависело от того, кто что и как понимал и принимал: одни видели в происходящем неизбежное обострение классовой борьбы, другие – откровенные перегибы.

В качестве «положительного примера» вспомним о визите в Москву в 1935 году такого хорошо известного Дейчу человека, как Энтони Блант[60], студента Кембриджского университета. «У него сложилось об СССР самое благоприятное впечатление… На него произвели впечатление масштабы строительства в Москве (хотя новые дома не очень отвечали его эстетическому вкусу), система образования (бесплатного). В искусстве он оценил то предпочтение, которое наши художники отдавали реализму, ему пришлось по вкусу наше монументальное искусство, поразила архитектура, метро… Пребывание в СССР сделало его убеждённым сторонником социалистического общества. Он считал, что оно подлинно демократично и служит интересам народа… Не один он думал так хорошо о Советском Союзе. В те годы в Москве были Анри Барбюс, Ромен Роллан, Лион Фейхтвангер. Все они восхищались успехами советской страны, видели в ней противовес фашизму»[61].

Тех, кто вынес из такой поездки обратное впечатление, мы вспоминать не будем – просто не наша тема. Кто и насколько был тогда прав – сегодня судить очень сложно… Нам важно знать лишь то, что Арнольд Дейч принял происходящее в Советском Союзе. В противном случае он, как это делали некоторые иные коммунисты и сочувствующие, побывавшие в СССР, распрощался бы с компартией решительно и навсегда.

Вполне возможно, что не только Дейч присматривался к происходящему в Советском Союзе, но и одновременно некоторые московские ведомства приглядывались к нему, делая соответствующие выводы… «Дейч обладал уникальными качествами и талантом к нелегальной работе, что и привлекло к нему внимание Москвы, когда он вступил в Коммунистическую партию, будучи студентом Венского университета»[62].

«После моего возвращения в Вену, – писал Арнольд Дейч в “Автобиографии”, – я около трёх месяцев работал химиком на текстильном предприятии. В декабре 1928 года упомянутые товарищи Коплениг и “Конрад”, в то время секретарь австрийского комсомола, рекомендовали меня в подпольную организацию Коминтерна ОМС[63] в Вене, и я был откомандирован туда Австрийской компартией. Я выполнял работу, которую до меня выполнял “Конрад”. Это была подпольная связистская и курьерская работа…»