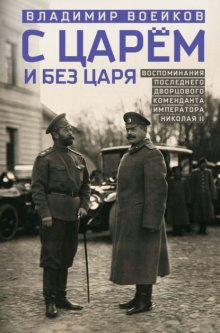

С царем и без царя. Воспоминания последнего дворцового коменданта императора Николая II бесплатное чтение

Владимир Николаевич Воейков

© Художественное оформление, «Центрполиграф», 2025

© «Центрполиграф», 2025

Введение

Читая воспоминания моих современников обо всем, происшедшем за последние года, и, в особенности, за последние дни царствования Государя Императора Николая II, я встречаю описание событий иногда в не совсем правильном освящении, а иногда и в искаженном виде.

Вот причина, заставившая меня сделать общим достоянием то, что я знаю про переживаемое смутное время.

Писал я многое по памяти, так как документы, которые могли бы подтвердить большую часть написанного, были, в первые-же дни разгрома России и, изъяты из моего владения зародившимся в Государственной Думе Временным правительством. Отобраны они были, по распоряжению министра юстиции прис. поверенного А. Ф. Керенского, председателем Чрезвычайной Следственной Комиссии прис. поверенным Н. К. Муравьевым.

Будучи Наследником Престола, Государь Император, начиная Свое служение Отечеству, принес присягу так-же, как и все, вступающие в ряды войск.

России, вероятно, не пришлось-бы переживать ужасов теперешнего смутного времени, если-бы русские люди последовали примеру своего Царя, всю жизнь остававшегося верным принесенной присяге, и преисполненного любви к Родине.

К сожалению, многие даже ближайше сотрудники Царя, как начальник Его штаба генерал-адъютант Алексеев и все Главнокомандующие Армиями и Флотами, облеченные полным доверием своего Державного Вождя, превратились из слуг Престола и Отечества в покорных исполнителей велений председателя Государственной Думы камергера Михаила Родзянко и не противодействовали восседавшим в Таврическом Дворце народным представителям в их тенденции обратить февральский уличный бунт во Всероссийскую революцию 1917 года.

Моим жизненным крестом до конца дней будить мысль, что, при всей преданности Царю и Царской Семье, я, проникнутый чувством долга, бывший Дворцовый Комендант Государя, оказался безсильным в борьбе с окружавшим Престол предательством, и не мог спасти жизнь Того, от кого как я, так и все русские люди, видели только одно добро.

Присяга на верность службы Царю и Отечеству.

Я, нижепоименованный, обещаюсь и клянусь Всемогущим Богом, пред Святым Его Евангелием, в том, что хочу и должен Его Императорскому Величеству, своему истинному и природному Всемилостивейшему Великому Государю Императору Николаю Александровичу, Самодержцу Всероссийскому, и Его Императорского Величества Всероссийского Престола Наследнику, верно и нелицемерно служить, не щадя живота своего, до последней капли крови, и все к Высокому Его Императорского Величества Самодержавству, силе и власти принадлежавши права и преимущества, узаконенные и впредь узакониваемые, по крайнему разумению, силе и возможности, исполнять. Его Императорского Величества Государства и земель Его врагов, телом и кровью, в поле и крепостях, водою и сухим путем, в баталиях, париях, осадах и штурмах и в прочих воинских случаях храброе и сильное чинить сопротивление, и во всем стараться споспешествовать, что к Его Императорского Величества верной службе и пользе государственной во всяких случаях касаться может. Об ущербе же Его Величества интереса, вреде и убытке, как скоро о том уведаю, не токмо благовременно объявлять, но и всякими мерами отвращать и не допущать потщуся и всякую вверенную тайность крепко хранить буду, а предпоставленным надо мною начальникам во всем, что к пользе и служба Государства касаться будет, надлежащим образом чинить послушание, и все по совести своей исправлять, и для своей корысти, свойства, дружбы и вражды против службы и присяги не поступать; от команды и знамя, где принадлежу, хотя в поле, обозе пли гарнизоне, никогда не отлучаться, но за оным, пока жив, следовать буду, и во всем так себя вести и поступать, как честному верному, послушному, храброму и расторопному (офицеру или солдату) надлежит. В чем да поможет мне Господь Бог Всемогущий. В заключение же сей моей клятвы, целую слова и крест Спаси тела моего. Аминь.

Часть первая

- Невежда так же в ослепленье

- Бранит науки, и ученье,

- И все ученые труды,

- Не чувствуя, что он вкушает их плоды.

Крылов

- Что имеем, не храним;

- Потерявши – плачем…

Мое назначение дворцовым комендантом и представление Их Величествам. Отношение придворных лиц к этому назначению. Представление великому князю Николаю Николаевичу. Елка в высочайшем присутствии.

В конце 1913 года, перед самым Рождеством, государь император вернулся с августейшей семьей из Ливадии в Царское Село.

В то время я был генерал-майором свиты, командовал седьмой год лейб-гвардии Гусарским Его Величества полком и жил в Царском Селе в Софии, в красивом командирском доме, из окон которого был дивный вид на озеро Екатерининского парка.

В понедельник 23 декабря в исходе десятого часа утра, поднявшись по перрону первого подъезда Александровского дворца, я попросил дежурного скорохода передать камердинеру государя, что желаю представиться Его Величеству.

Пользуясь традиционным правом командиров гвардейских полков являться без заранее испрошенного разрешения державному шефу полка по делам, не связанным со службою, я хотел испросить у Его Величества указаний относительно дней, коими государь располагал для присутствования на офицерских товарищеских обедах полков царскосельского гарнизона.

Кроме того, я предполагал представить на утверждение Его Величества зимнюю программу состязательных стрельб в полковом тире на софийском плацу, устраиваемых кружком охотничьей и целевой стрельбы офицеров частей царскосельского гарнизона.

Государь, будучи отличным стрелком и большим любителем этого вида спорта, состоял покровителем и участником состязаний.

В приемной был только дежурный флигель-адъютант, и мне не пришлось долго ждать. Вскоре вошел камердинер Его Величества и, обратившись ко мне со словами: «Его Величество вас просит», отворил дверь в кабинет.

Государь встал с кресла у письменного стола и, сделав несколько шагов мне навстречу, любезно протянул руку, говоря: «Очень рад вас видеть, Воейков. У меня было предчувствие, что вы ко мне приедете, и потому я за вами не посылал. Я хотел с вами поговорить».

Я начал свой доклад, но государь меня перебил: «Я хотел вам предложить быть моим дворцовым комендантом. Согласны ли вы принять эту должность? Подумайте и дайте мне скорее ответ».

Я был ошеломлен неожиданностью предложения и в то же время польщен деликатной и любезной формою, в которую государь облек свое желание. По моим понятиям, слова, произносимые царем, являлись законом: я счел себя вправе только благодарить Его Величество за доверие.

Государь, сказав, что он об этом ни с кем не говорил, кроме Ее Величества, просил поставить в известность министра двора для составления соответствующего указа и разрешил мне лично предупредить об этом председателя Совета министров В. Н. Коковцова, министра внутренних дел Н. А. Маклакова и его товарища (заместителя) В. Ф. Джунковского.

«До выхода указа, – сказал государь, – никому об этом не говорите, кроме, конечно, вашей жены. Я рассчитываю, что вы не бросите начатого дела по организации спорта в России и сумеете совместить должность дворцового коменданта с вашей должностью главнонаблюдающего за физическим развитием народонаселения Российской империи».

Спорт был очень близок моему сердцу, и я был рад слышать одобрение моей работе, тем более что делу этому, находившемуся в начальном фазисе развития, чинились затруднения людьми, неизвестно по каким причинам тормозившими многие благие начинания в России.

Закончил прием государь словами: «Как вы думаете, можно ли отложить вопросы, с которыми вы ко мне приехали, до другого раза? Теперь, надеюсь, будем часто видеться и успеем обо всем потолковать».

Когда я направился к двери, Его Величество мне сказал: «Императрица примет вас завтра».

Через два часа я входил в парадной свитской форме в кабинет министра императорского двора генерал-адъютанта графа В. Б. Фредерикса в его особняк на Почтамтской ул. и доложил ему о только что полученном высочайшем повелении. Вместо радости я заметил у своего тестя некоторое неудовольствие, вероятно проистекавшее из его взгляда, что члены семьи не должны нести совместной службы; должность дворцового коменданта была по министерству двора.

Как впоследствии оказалось, осенью в Крыму, после смерти моего предшественника генерал-адъютанта В. А. Дедюлина, граф предлагал Его Величеству других кандидатов: князя

Ю. И. Трубецкого, временно до меня исправлявшего должность дворцового коменданта, и моего бывшего товарища по Кавалергардскому полку, в то время командира Конного полка свиты генерал-майора П. П. Скоропадского, впоследствии гетмана Украины.

Сделав визиты Коковцову, Маклакову и Джунковскому, я решил в этот же день представиться моему высшему начальнику – великому князю Николаю Николаевичу, воспользовавшись случаем, чтобы загладить последнее наше с ним столкновение.

Накануне этого дня, на празднике Каспийского полка в Царском Селе, у меня по окончании завтрака произошел с великим князем настолько бурный обмен мнений, что присутствовавший при этом мой бывший командир Кавалергардского полка, в то время командир гвардейского корпуса, генерал-адъютант В. М. Безобразов увещевал меня извиниться перед великим князем, говоря, что я был слишком невоздержан.

Принят я был наверху в угловом кабинете, обставленном мебелью карельской березы и, по обыкновению, очень жарко натопленном.

Услыхав о моем назначении, великий князь развел руками; строгое выражение лица сменилось приветливой улыбкою. Он обнял меня и сказал: «Все забыто… Искренно желаю тебе оправдать высокое доверие нашего обожаемого государя». Разговор зашел на тему о моих будущих сношениях с великим князем по делам высочайших охот в окрестностях столицы и о назначении моего заместителя по командованию полком, причем великий князь уклонился от прямого ответа на вопрос, кто именно намечен моим заместителем.

За полтора месяца до этого, 6 ноября, в день полкового праздника великий князь, как старый командир, пригласил в свое имение Чаир на обед всех бывших офицеров лейб-гусар, якобы случайно находившихся в то время в Крыму.

Государь, живший в Ливадии, удостоил этот обед своим присутствием.

Бывшие офицеры полка воспользовались случаем возбудить вопрос о назначении нового командира. Многим хотелось выдвинуть кандидатуру такого заместителя, который повернул бы строй полка в русло прежней его жизни, когда офицерам не ставились в вину недочеты по службе, вызываемые кутежами.

В рождественский сочельник 1913 года я получил рано утром именной высочайший указ Сенату о моем назначении дворцовым комендантом:

«Декабря 24-го. Командиру лейб-гвардии Гусарского имени нашего полка свиты нашей генерал-майору Воейкову – всемилостивейше повелеваем быть дворцовым комендантом».

К 12 часам я поехал в Александровский дворец представиться Их Величествам.

Обыкновенно я входил в Александровский дворец совершенно спокойно; но в этот день сознание возлагаемой на меня ответственности и чувство благодарности за исключительное ко мне доверие царя сильно меня взволновали.

Когда я вошел в кабинет Его Величества, государь направился мне навстречу со своей покоряющей улыбкою, которая невольно всех ободряла.

Первое, что я услышал от государя, было выражение удовольствия по поводу моего вступления в должность дворцового коменданта.

На высказанную мною государю благодарность за зачисление меня в списки лейб-гусар, что давало мне право на пожизненное ношение мундира полка, Его Величество милостиво ответил, что хотел этим подчеркнуть свое удовольствие по поводу блестящего состояния лейб-гвардии Гусарского полка во время моего командования им.

Прощаясь, Его Величество сказал мне, что императрица желает меня видеть.

Камердинер Ее Величества ввел меня в большой кабинет государя, в который несколько минут спустя вошла императрица в светло-сиреневом бархатном платье, особенно подчеркивавшем ее величественную красоту. Пригласив меня сесть, государыня повела разговор об охране, являвшейся, по ее выражению, стеснительной для их личной жизни.

Наиболее беспокоившим и не нравившимся ей обстоятельством был установленный в ливадийском парке (в Крыму) порядок: каждый раз после прохода поста городового она слышала, как дворцовый городовой по висевшему в будке телефону сообщал для доклада дворцовому коменданту час, направление и с кем Ее Величество проследовала. Императрица объясняла установление такого порядка желанием подчиненного дворцовому коменданту начальника дворцовой полиции полковника Б. А. Герарди производить впечатление ревностного исполнителя службы.

Считая Герарди неисправимым, государыня дала мне совет заместить его помощником Н. А. Александровым, служившим в дворцовой полиции со дня ее основания.

Ее Величество коснулась также поездок по Петербургу и окрестностям, высказав недоумение, почему их должна сопровождать такая масса лиц свиты, что при каждом проезде образуется целый поезд автомобилей, нарушающий правильность уличного движения и совершенно напрасно привлекающий всеобщее внимание.

Я просил у императрицы разрешения доложить мой ответ после предварительного всестороннего ознакомления с этими вопросами, на что государыня согласилась, выразив уверенность, что я приду к тем же выводам, как и она. Пожелав мне успеха, Ее Величество на прощание благословила меня маленькой иконою Федоровской Божьей Матери, которую мне удалось до сих пор сохранить.

Вышел я из дворца под впечатлением доброго ко мне расположения царя и царицы, сильно ободривших меня на первых шагах службы в среде моих новых придворных сослуживцев, в большинстве случаев не скрывавших неудовольствия, вызванного моим назначением.

Когда мне пришлось в первый же день вступления в должность иметь служебный разговор с одним из них – князем Ю. И. Трубецким – по поводу передачи мне некоторых секретных бумаг, он выразил свою радость, что его миновало назначение дворцовым комендантом, а также искреннее товарищеское сожаление, что судьба привела меня занять должность в момент начинающегося влияния на императрицу старца Распутина.

Днем, в канун Рождества, в круглом зале Александровского дворца была зажжена елка для лиц ближайшей свиты и офицеров частей, находившихся на службе по охране. Первый раз пришлось мне быть на такой елке. Я получил из рук Ее Величества в подарок пару чудных ваз белого граненого хрусталя производства императорского фарфорового завода.

Полный для меня волнений и новых впечатлений день 24 декабря закончился подписанием приказа по лейб-гвардии Гусарскому Его Величества полку как временно командующего полком.

Со времен царствования императора Александра II полковой приказ по строевой части вписывался ежедневно в особую книгу, переплетенную в красный сафьян, с золотым обрезом; к 9 часам утра доставлялся он в покои царствующего императора во время его пребывания в Царском Селе. Этим путем державный шеф был осведомлен о жизни полка. Неоднократно государь ссылался в разговорах на сведения, почерпнутые из этой книги, которую внимательно просматривал.

Физическое воспитание нижних чинов гвардии. Проект обучения гимнастике. Учреждение офицерской гимнастическо-фехтовальной школы. Участие России в международных Олимпийских играх. Проект организации спорта.

26 сентября 1906 года Его Величество осчастливил меня, в то время полковника Кавалергардского Ее Величества государыни императрицы Марии Федоровны полка, милостивым назначением флигель-адъютантом.

Из обнародованных писем царской семьи выяснилось, что государь, как он об этом писал в Копенгаген императрице Марии Федоровне, хотел своим пожалованием выразить одобрение моей деятельности по Красному Кресту – по организации эвакуации больных и раненых в течение японской войны.

К этому времени относится и созыв при штабе великого князя Николая Николаевича комиссии для всестороннего изучения условий казарменной жизни и физического воспитания нижних чинов гвардии.

Комиссию подразделили на несколько отделов, причем отдел физического развития передали мне.

Руководствуясь известным изречением Ювеналия: «Mens sana in corpore sano» («Здоровый дух в здоровом теле») и будучи знаком с постановкой физического развития во многих частях гвардии, я предложил составить новую систему обучения войск гимнастике, ввести в войсках спортивные состязания и учредить школы для подготовки руководителей гимнастики и спорта.

Предложение мое встретило большое сочувствие великого князя Николая Николаевича, и летом 1907 года был в виде опыта устроен в красносельском лагере спортивный праздник для нижних чинов 1-й гвардейской пехотной дивизии. Результат был блестящий; особенно хорошо отнеслись к этому нововведению сами солдаты.

Спортивные упражнения, собравшие вокруг импровизированного стадиона огромное количество любопытных, окончились благополучно для всех военных участников. Один из числа зрителей – швейцарец, служивший в крупной часовой фирме Петербурга, попросил моего разрешения принять вне конкурса участие в прыжках в ширину и, к великому огорчению присутствовавших, на первом же прыжке сломал ногу. Других печальных эпизодов, к счастью, не произошло.

Когда я был назначен командовать лейб-гвардии Гусарским Его Величества полком, великий князь, желая провести в жизнь предложенную мною разработку нового положения для обучения войск гимнастике, согласился с моей мыслью образовать для этой цели во вверенном мне полку команду из чинов от всех частей гвардии. Занятия с этой командой дали мне возможность систематизировать физические упражнения и по ним составить проект наставления, в детальной разработке которого мне очень помогли офицеры команды и учитель гимнастики В. Вихра. Как всякое нововведение, проект этот вызвал бурю протестов со стороны рутинеров, а также чинов существовавшего в то время в военном министерстве комитета по образованию войск, считавшего себя единственным компетентным органом по выработке всяких военных уставов.

Так как проект мой поступил на рассмотрение этого комитета, мне приходилось на его заседаниях лично разъяснять свою систему малосведущим в гимнастике членам комитета.

4 ноября 1910 года проект удостоился высочайшего утверждения, и мое «Наставление для обучения войск гимнастике» было введено в российской армии.

Государь, интересовавшийся зарождавшимся в войсках спортом, неоднократно посещал занятия гимнастической команды в Царском Селе и благожелательно отнесся к моей мысли учредить главную офицерскую гимнастическо-фехтовальную школу.

В 1912 году Россия была впервые приглашена участвовать в международных Олимпийских играх в Стокгольме.

Международный Олимпийский комитет назначил по собственной инициативе от России трех самим комитетом выбранных делегатов, ни малейшего отношения к руководству спортом не имевших. Тогда представители русских спортивных организаций постановили образовать русский Олимпийский комитет, который просили меня возглавить и лично принять руководство поездкой в Стокгольм участников Олимпиады.

Великий князь Николай Николаевич, узнав о моем избрании, предложил мне считаться командированным им; а когда об этом было доложено Его Величеству, последовало высочайшее повеление о моем назначении представителем России на международных Олимпийских играх 1912 года.

Выслушав по моем возвращении из Стокгольма доклад о результате моей командировки на Олимпийские игры, Его Величество выразил мне свое желание создать орган для объединения в России всех вопросов, связанных со спортом, и повелел представить ему письменное о сем предположение.

Как человек военный, незнакомый с тонкостями законодательной техники, я обратился к помощи одного из видных юристов.

Составленный при его любезном содействии проект организации спорта был мною предварительно показан военному министру В. А. Сухомлинову, министру внутренних дел А. А. Хвостову, статс-секретарю A. C. Танееву и председателю Совета министров В. Н. Коковцову. Последний сделал несколько своих замечаний, согласно которым я внес указанные им изменения. Будучи переделан по указанию Коковцова и будучи вторично доложен ему, он заслужил его полное одобрение. Только тогда я решил представить этот проект Его Величеству. Каково же было мое удивление, когда министр двора мне сообщил, что Коковцов говорил ему по телефону, будто я без его ведома представил государю совершенно неграмотный проект…

При случайной встрече Его Величество сказал мне, что Коковцов, отрицая факт представления ему моего всеподданнейшего доклада и переделки согласно его же указаниям, находил проект недопустимым с точки зрения законов. Мне показалось странным, что проект, составленный при содействии одного из главных сотрудников Коковцова по редактированию законодательных предположений, оказался, по его же собственному мнению, неграмотным. Немало удивила как меня, так и всех, знавших о моем всеподданнейшем докладе, проявленная Коковцовым беззастенчивость, позволившая ему доложить государю неправду и сообщить министрам, будто бы я представил указ о моем назначении на должность главноуправляющего несуществующим ведомством, совершенно умолчав о законодательном предположении.

Может быть, в руках Коковцова и был указ о моем назначении, но мне лично этот факт был неизвестен, так как мой всеподданнейший доклад имел отношение лишь к законодательному предположению по учреждению ведомства спорта.

Государь поручил бывшему тогда не у дел И. Л. Горемыкину ознакомиться с моим докладом. Горемыкин дал заключение, что считает вполне закономерным учредить новое ведомство именным высочайшим указом правительствующему Сенату на основании статьи 11 основных законов, т. е. в порядке верховного управления, минуя Государственную думу и Государственный совет. Вслед за этим состоялось 7 июня 1913 года высочайшее повеление о моем назначении главнонаблюдающим за физическим развитием народонаселения Российской империи.

К началу декабря мне удалось образовать особое совещание из представителей всех ведомств, союзов большинства видов спорта и специалистов по моему приглашению для гласного обсуждения вопросов, касающихся физического развития подрастающего поколения, а также способов содействия распространению спорта. Помещение для периодических собраний совещания было предоставлено в Мариинском дворце, в зале заседаний Совета министров. Участников бывало более ста человек; все они были объединены верою в целесообразность и пользу спорта, но, конечно, на первых порах не имели в этом деле достаточного опыта.

В начале 1914 года в Россию приехал ознакомиться с организацией русских соколов ныне покойный вождь чешского сокольства доктор Иосиф Шейнер. На мою усиленную просьбу высказать мне откровенно его впечатление от постановки у нас сокольских обществ он ответил мне словами, которых я, вероятно, никогда не забуду: «Zu viel Politick, und zu wenig Gymnastick» («Слишком много политики, и слишком мало гимнастики»).

В 1913 году русское общество считало спорт только развлечением, а некоторые даже смотрели на лиц, им руководивших, как на людей, желавших устроить себе видное служебное положение и угодить государю; а в 1931 году французская палата депутатов ассигновывает по ходатайству министра спорта 7 млн. франков на посылку французской национальной спортивной команды на Олимпийские игры в Лос-Анджелесе.

Лазарет лейб-гусар. Прощание с полком. Результат революционной пропаганды в войсках. Генерал Брусилов.

При перестройке казарм лейб-гусар, производившейся полковою строительной комиссией, я исходатайствовал деньги на постройку и оборудование полкового лазарета на 36 кроватей.

Здание было возведено по последнему слову техники больничных сооружений по проекту архитектора М. И. Китнера и настолько удачно, что на Всероссийской гигиенической выставке 1913 года этот лазарет был награжден золотою медалью и почетным дипломом.

С давних времен больные царскосельского гарнизона, находившиеся на излечении в местном лазарете, имели счастье удостаиваться особо милостивого внимания государя в дни рождественских праздников: ко дню посещения лазарета Его Величеством от гофмаршальской части доставлялась елка и подарки для больных, которые раздавали великие княжны, приезжавшие с государем.

Так как с устройством полкового лазарета больные лейб-гусары не посылались больше в местный лазарет, они должны были лишиться и посещения своего державного шефа, и получения елочных подарков.

Доложив однажды об этом государю, я получил милостивое его соизволение на посещение елки в полковом лейб-гусарском лазарете в один день с местным.

31 декабря, когда я в последний раз принимал в полку государя, Его Величество приехал в сопровождении двух великих княжон – Ольги и Татьяны Николаевны, из рук которых больные лейб-гусары с восторгом получили присланные из дворца подарки.

В дни, предшествовавшие елке, немало труда стоило полковому врачу выписывать из лазарета выздоравливавших лейб-гусар.

7 января я сдал полк своему заместителю. В большом пешем манеже полк был выстроен для приема его новым командиром – в дивной своей полной парадной форме, с полковым штандартом. За 15 минут до назначенного для приема часа, поздоровавшись с полком поэскадронно, я обратился с прощальным словом к офицерам и гусарам, высказавшим мне столько сердечности и теплого отношения в этот последний день моего командования полком, что я его никогда не забуду.

Невероятно тяжело было расставаться с полковой семьею после шести с половиной лет совместной работы на пользу родного, всем одинаково дорогого полка.

Когда летом 1907 года выбор любившего полк великого князя Николая Николаевича, бывшего офицера и командира лейб-Гусар, остановился на мне, в то время младшем полковнике Кавалергардского полка, я не без волнения принял это назначение, ясно понимая, какую ответственность брал на себя, становясь во главе полка, в рядах которого нес службу, будучи наследником престола, государь.

То обстоятельство, что я был назначен для приведения полка в порядок, И об этом говорилось, сильно осложнило мои отношения с полковыми чинами, самолюбие которых было таким образом задето.

Немалую ответственность возлагало на меня и вступление в командование полком в такое время, когда он еще переживал последствия революционной пропаганды 1905 года, направленной на те гвардейские части, в которых Его Величество, будучи наследником, нес строевую службу, а именно: на лейб-гвардии Преображенский, лейб-гвардии Гусарский Его Величества и на 1-ю батарею гвардейской конной артиллерии.

В результате пропаганды в 4-м эскадроне Гусарского полка подорваны были основы воинской дисциплины.

Через три месяца по вступлении моем в командование начальник дивизии – в то время генерал-лейтенант А. А. Брусилов – приехал в полк на осенний смотр молодых солдат.

Когда последний представлявшийся эскадрон – Его Величества – начал сменную езду в большом конном манеже, молодые гусары стали путать, очевидно умышленно, настолько, что смена превратилась в беспорядочную кучу всадников.

Я обратился к генералу Брусилову со словами: «Алексей Алексеевич, ты видишь, что происходит? Я называю это бунтом. Тебе надлежит решить вопрос, будешь ли ты это дело сам расследовать или поручишь мне… в последнем случае тебе нужно уехать из полка».

Не успел я докончить этих слов, как увидал пятки убегавшего из манежа Брусилова. Он вскочил на первого попавшегося извозчика и, как было принято в Царском Селе, «галопчиком» полетел на вокзал. Этот поступок напомнил мне французское выражение: «Au moment de nous montrer cachons – nous» («Когда нужно показаться – спрячемся»).

Антидисциплинарная вспышка в большом манеже полка была, к счастью, последняя за время моего командования: личными беседами в стенах эскадрона мне удалось успокоить возбужденных революционной пропагандою гусар и довести их до сознания вины и раскаяния в умышленном нарушении дисциплины.

Вслед за этим я добился согласия генерала Брусилова не давать хода этому делу и не накладывать на виновных никаких взысканий, ограничившись объяснением их проступка в доступных пониманию солдат выражениях.

Близко принимая к сердцу интересы лейб-гусар, великий князь Николай Николаевич поддерживал мои начинания, клонившиеся к доведению полка до блестящего состояния как в строевом, так и в хозяйственном отношении.

Первые годы моего командования великий князь постоянно выражал мне свое благорасположение, что, в свою очередь, создавало немало завистников, всякими путями старавшихся восстановить великого князя против меня.

Это не представляло особенной трудности, ввиду того что и самому великому князю, видимо, были не по душе некоторые из моих нововведений; например, ему сильно не нравилось то обстоятельство, что офицерское собрание, которое он часто посещал, стало утрачивать свой подчас не в меру веселый характер.

Государь, любивший своих лейб-гусар, видимо, был доволен процветанием полка. Он стал чаще приезжать на полковые товарищеские обеды, некоторые смотры и состязательные стрельбы, причем непосредственно предупреждал меня о своих приездах и иногда выражал желание, чтобы никто из начальства не присутствовал.

Отношение Распутина к великому князю Николаю Николаевичу. Охлаждение великого князя ко мне. Эпизод с лейб-гусаром.

С 1911 года стало заметно изменение чувств государя к великому князю Николаю Николаевичу. Произошло оно на почве испортившихся отношений между императрицей Александрой Федоровной и великой княгиней Анастасией Николаевной (супругою великого князя), с которою она раньше состояла в большой дружбе, имевшей, между прочим, последствием и появление во дворце старца Распутина.

Пока существовало благорасположение государыни к великой княгине Анастасии Николаевне, Распутина во дворце великого князя называли «божьим человеком»; но как только произошло изменение в отношениях, великий князь Николай Николаевич под влиянием супруги и сестры ее, великой княгини Милицы Николаевны, задумал удалить старца от Их Величеств.

Когда эти старания не увенчались успехом, во дворце великого князя началась открытая интрига против императрицы, которой стали вменяться в вину посещения двора Распутиным. К этому же времени относится начало охлаждения ко мне со стороны великого князя Николая Николаевича.

На одном ежемесячном обеде лейб-гусар государь узнал из разговора с офицерами о подготовлявшемся состязании офицеров и гусар в «прыгании препятствий» и других спортивных упражнениях на коне. Уезжая с обеда, Его Величество приказал мне сообщить ему, в какой день будет это состязание.

Через некоторое время я был у государя, доложил, что все для состязания готово, и просил его назначить день.

Государь мне сказал, что императрица и великие княжны тоже хотят приехать, но с условием, чтобы в манежной ложе были только одни полковые дамы. Про великую княгиню Анастасию Николаевну, которую я предполагал пригласить как супругу старого командира, Его Величество мне сказал, что, по мнению императрицы, в таком случае пришлось бы приглашать и ее отца, короля черногорского; в это время король Николай гостил у дочери в Петербурге, приехав благодарить за пожалование званием генерал-фельдмаршала российской императорской армии. О великом князе государь сказал: «Его вы, конечно, пригласите» – и затем назначил день и час состязания.

Когда я передал великому князю высочайшее поручение, гневу его не было предела. Обидевшись за не приглашение великой княгини Анастасии Николаевны, он на состязания не приехал и с тех пор резко переменился и ко мне.

Во время летних сборов красносельского лагеря полагалось в конце июня или начале июля давать войскам три дня полного отдыха.

В 1911 году, воспользовавшись первым днем перерыва занятий, я поехал в Царское Село осмотреть производившийся ремонт казарм.

Не успел я войти в свой дом, как мой человек прибежал с докладом, что великий князь Николай Николаевич стоит на дворике у подъезда дома и требует меня к себе.

Выйдя, я увидел великого князя, начальника штаба округа генерала фон дер Бринкена и стоявшего подле них гусара. У великого князя от ярости тряслась нижняя челюсть, генерал фон дер Бринкен покручивал с самодовольным видом ус, а гусар, видимо сильно напуганный, стоял бледный, как говорится, ни жив ни мертв.

Кругом двора уже собрались группы чинов полка, с любопытством наблюдавших за происходившим.

Великий князь со мною не поздоровался. Немедленно при моем появлении послышалась страшная ругань по адресу гусара и посыпались громогласные обвинения меня в неумении держать в руках подчиненных, результатом чего является распущенность полка. Не простившись со мною, он сел в автомобиль и укатил.

Успокоив все еще дрожавшего гусара, я его расспросил о происшествии. Выяснилось, что виновный сидел за конюха в пролетке, в которой кучер одного из офицеров полка делал проездку молодой одиночке по узкой прямой аллее бабловского парка, когда мотор великого князя стал его нагонять. Великий князь ехал из Красного Села в Ижору на смотр инженерных войск и, видимо, торопился. Шофер гудел, лошадь пугалась, подхватывала; останавливая бесившегося молодого жеребца, кучер этим еще более задерживал мотор. Наконец он свернул в первую боковую аллею; но великий князь остановил его, подозвал гусара, посадил его у ног своего шофера и приказал ехать к командиру полка.

Считая инцидент исчерпанным обрушившимся на меня потоком неприятных слов, я отпустил гусара, к большому удивлению его и его товарищей, ожидавших моего вымещения на нем гнева великого князя.

Впоследствии, при встречах, великий князь ни разу не заикнулся о своей выходке у моего подъезда, но и не проявил ни малейшего стремления загладить неприятную сцену в Царском Селе.

Получая до этого времени утвержденные великим князем как главнокомандующим войсками гвардии и Петербургского военного округа аттестации выдающегося и достойного выдвижения вне очереди, я вдруг оказался переведенным в совершенно другую рубрику аттестационного списка.

Между тем мне по старшинству предстояло подходить к моменту сдачи полка. На назначение бригадным командиром гвардейской кавалерии я, по словам ближайшего начальства, рассчитывать ни в коем случае не мог вследствие нерасположения ко мне великого князя Николая Николаевича.

В это время державный шеф полка назначил меня своим дворцовым комендантом.

Обязанности дворцового коменданта. Федоровский государев собор. Елка в придворном манеже.

В круг прямых обязанностей дворцового коменданта входило как общее наблюдение за безопасностью императорских резиденций, так и главный надзор за безопасностью пути во время высочайших путешествий, вследствие чего все правительственные учреждения должны были сообщать поступавшие к ним сведения, имевшие отношение к обязанностям, возложенным на дворцового коменданта, в непосредственном подчинении которому находились: особое управление, дворцовая полиция, охранная агентура, собственные Его Величества сводный пехотный и железнодорожный полки и собственный Его Величества конвой для несения службы; а для исполнения различных поручений командировались выбранные самим дворцовым комендантом военные и гражданские чины всех ведомств.

Ведению дворцового коменданта подлежала полиция Царского Села, Петергофа, Гатчины и Павловска, все охранные команды дворцовых управлений и императорских дворцов, так же как и полицмейстеры императорских театров.

Собственный Его Величества железнодорожный полк занимался эксплуатацией и охраной специальной железнодорожной ветки, так называемой царской, между Петербургом и Царским Селом; при высочайших же путешествиях чины полка командировались для контроля мостовых сооружений и подаваемых паровозов на всех путях следования императорских поездов.

Для организации путешествий в ведении дворцового коменданта имелся специальный орган, называвшийся инспекцией императорских поездов, во главе которого стоял инженер путей сообщения.

При выездах Его Величества за район установленной вокруг дворца охраны дворцовый комендант должен был сопровождать государя.

В первый день Рождества государь с семьей присутствовал при богослужении в Федоровском государевом соборе, который считался полковой церковью собственного Его Величества конвоя и собственного Его Величества сводного пехотного полка. Во время этого выезда я фактически вступил в исполнение своих служебных обязанностей.

Согласно установившемуся обычаю при посещении церковных служб Федоровского собора соблюдался следующий этикет: на боковом подъезде собора Их Величества встречал ктитор – полковник Д. Н. Ломан, а у входа, в малой палате, служившей раздевальной, – дворцовый комендант.

Их Величества входили через боковую дверь на правый клирос; дворцовый комендант следовал за ними и занимал место около клироса, впереди команд казаков и нижних чинов, стоявших во всю ширину собора.

Иногда императрица проходила в особую молельню, отделенную от алтаря аркою. На первых шагах моей службы меня неприятно поразило то, что критика на императрицу до того вошла в обыкновение у лиц свиты и придворных, что даже устройство этой молельни послужило поводом для осуждения государыни. Между тем я свое раннее детство и юность бывал с покойной матерью в такой же молельне, устроенной при нашей домовой церкви, и, конечно, никому даже в голову не приходило за это осуждать мою мать.

По окончании богослужения государь, уезжая, сказал мне, что хочет сегодня ехать в Аничков дворец к матушке. Отход поезда был назначен на 5 часов, по окончании елки для нижних чинов.

В придворно-конюшенном манеже устраивались в первые дни Рождества дневные елки для нижних чинов частей, подчиненных дворцовому коменданту. Посредине манежа ставилась огромная, красиво убранная елка, вокруг которой на столиках раскладывались подарки: серебряные ложки, серебряные подстаканники, чайники и разные другие предметы солдатского обихода; кроме того, стоял отдельный стол с картузами, наполненными гостинцами.

По прибытии в манеж Их Величеств с августейшими детьми государь обходил собравшихся, здоровался с командами; после этого нижние чины получали по вынутому жребию подарки от великих княжон, которым целовали руку, причем великие княжны находили для каждого ласковое слово. Благодаря памяти, которою отличалась царская семья, а также вследствие внимательного отношения великих княжон ко всем, даже мелким, служащим при дворе они знали офицеров по имени и отчеству, а многих нижних чинов – по фамилиям.

Раздача елочных подарков продолжалась около полутора часов. Государь беседовал с присутствовавшими лицами ближайшей свиты и начальниками отдельных частей.

За несколько времени до отбытия императорского поезда из Царского Села дворцовый комендант приезжал на станцию царской ветки, именовавшуюся царским павильоном, встречал государя, никогда не заставлявшего себя ждать, и давал приказание поезду тронуться.

Нужно сказать, что аккуратность государя вполне оправдывала французскую поговорку: «L'exactitude est la politesse des Rois» («Аккуратность есть вежливость королей»).

Если государь назначал время своего прибытия, то по его приезду можно было проверять часы. Поэтому я всегда приезжал за пять минут до назначенного им часа. Однажды, когда отъезд государя был назначен на 5 часов, я, подъезжая к павильону, с удивлением заметил, что парадные двери уже закрыты. Обыкновенно государь проходил через павильон прямо в поезд; на этот же раз он стоял в гостиной с двумя великими княжнами, причем все трое держали в руках свои часы. Его Величество, смеясь, обратился ко мне со словами: «Мы вас ждем. Виноват я, так как приехал на десять минут раньше».

В пути государь обыкновенно приглашал сопровождавших его лиц в вагон-столовую. Во время утренних поездок предлагался чай, а вечером, после театра или иного собрания, подавалась к чаю холодная закуска. Государь, по-видимому, с удовольствием проводил время в кругу сопровождавших его лиц.

В Петербурге в императорском павильоне государя встречал с рапортом градоначальник, в то время свиты генерал Д. В. Драчевский.

Со станции Его Величество отбывал в закрытом моторе, в который обыкновенно приглашал дворцового коменданта; во втором, запасном моторе ехал дежурный флигель-адъютант. Машиной государя управлял Кегрес, ездивший с необыкновенною быстротой. На мои замечания относительно такой быстрой езды Кегрес всегда возражал, что государь это любит.

В первую же свою поездку с Его Величеством я увидал, как хорошо все было организовано благодаря прекрасному исполнению обязанностей всеми, кто ведал нарядами, поездами, моторами. Единственное, что было желательно изменить, это огромный наряд городской полиции с офицерами, надевавшими к моменту проезда государя белые перчатки и тем привлекавшими внимание публики. В дальнейшем я, к огорчению полиции, стал в последнюю минуту менять маршруты следования.

Неся главную ответственность за охрану царя и его семьи, я со вступлением в должность стал подробно знакомиться с делами, находившимися в ведении начальников отдельных частей управления дворцового коменданта. Начальник дворцовой полиции полковник Б. А. Герарди ставил меня в курс инструкций, касающихся несения как наружной постовой, так и внутренней наблюдательной службы.

Все лица, имевшие вход во дворец, проходили с ведома дворцовой полиции, и, таким образом, я всегда был осведомлен о посетителях дворца – в срочных случаях по телефону, а обыкновенно по запискам или докладам.

В числе лиц, посещениями которых в то время начали усиленно интересоваться, был Распутин. Полковник Б. А. Герарди в один из первых докладов просил меня дать ему указания, как поступать, когда во дворец приходит Распутин. На мой вопрос, как делалось раньше, он ответил, что старшему постовому городовому у ворот Александровского дворца дана следующая инструкция: пропускать известных ему лиц, состоящих на службе при дворе, а также внесенных в списки имеющих представиться

Посещение дворца Распутиным.

Их Величествам; что же касается лиц неизвестных, он каждый раз для их пропуска обязан испрашивать особое разрешение.

По распоряжению Герарди Распутина всегда задерживали у ворот до получения по телефону разрешения от дежурного по дворцу помощника начальника дворцовой полиции.

Когда я спросил у Герарди, чем руководствуется его помощник, давая разрешение, оказалось, что он его дает, зная, что Распутин является с ведома Их Величеств: выходило, что его задержание у ворот дворца служило только поводом к пересудам, не изменяя существа дела, т. е. приема его Их Величествами. Я предложил прекратить церемонию у ворот и установить пропуск Распутина до телефона, а телефонное сообщение делать после прохождения им ворот.

На вопрос мой, как часты бывают эти посещения, полковник Герарди ответил: «Один раз в месяц, а иногда в два месяца раз».

Еще задолго до моего назначения мне приходилось не раз слышать рассказы о Распутине, производившие на меня впечатление не простой сплетни, а чего-то умышленно раздуваемого. Исходили, к моему великому изумлению, эти рассказы от приближенных к царю лиц, которые старались придавать особенное значение каждому появлению Распутина при дворе. Так, например, во время романовских торжеств в Костроме на церковном богослужении в высочайшем присутствии появление Распутина было немедленно подчеркнуто среди присутствующих не кем иным, как товарищем министра внутренних дел – свиты генералом Джунковским.

На меня такое вмешательство в личную жизнь царской четы производило удручающее впечатление. Распутина я до назначения своего дворцовым комендантом не видел, сведения же о нем получал от людей, якобы преданных государю, но, вероятно, не понимавших, что их вредная болтовня вносит расстройство в неустойчивые умы.

Охрана пути при высочайших путешествиях. Отношение к внесенным изменениям.

Почти ежедневно в 10 часов утра я являлся к государю с докладом о текущих делах, имевших отношение к моим прямым обязанностям, и получал приказания Его Величества, большей частью касавшиеся его выездов.

Войдя в кабинет государя, я клал свои бумаги на высокую витрину у окна; государь, любивший ходить по комнате, обыкновенно не приглашал меня сесть, а выслушивал доклад, ходя со мною взад и вперед, пока все бумаги не были просмотрены.

В числе вопросов, к которым государь неоднократно возвращался в первые дни, была охрана железнодорожного пути во время следования императорских поездов.

Существовавшее тогда положение возлагало эту охрану исключительно на военные части, стягивавшиеся к железной дороге за несколько дней до высочайшего проезда, а в день следования Его Величества путь представлял из себя цепь постов часовых, стоявших друг от друга на таком расстоянии, чтобы каждый из них мог видеть или слышать соседа. Порядок этот вызывал огромный наряд войск; а в зимнее время почти за каждое следование императорского поезда несколько человек из стоявших на постах отмораживали себе руки или ноги, как это было и за последний проезд государя из Крыма в Царское Село, о чем мне пришлось доложить Его Величеству.

Выраженное мне государем желание изменить существовавший порядок вызывало необходимость всестороннего изучения вопроса и выработки новой системы.

Первое, на что я натолкнулся, знакомясь с положением, было, на мой взгляд, совершенно неправильное устранение в дни высочайших проездов железнодорожных жандармских управлений от ответственного наблюдения за порядком на станциях и путях. Власть этого компетентного органа заменялась властью военных начальников, по большей части никакими знаниями железнодорожного дела не обладавших. В дни высочайших проездов на всех станциях появлялись военные чины, начиная с командующих войсками военных округов и кончая ротными командирами. Все они весьма ревностно исполняли службу, но почти перед каждым своим распоряжением наводили справки у устраненных от ответственности чинов жандармских железнодорожных управлений.

Согласно воле государя нужно было изменить всю систему охраны пути. По моему мнению, ее нужно было возложить на корпус жандармов, подчинив ему отряды воинских частей, которые надлежало вызывать только в необходимых случаях.

Получив принципиальное одобрение государем моего предположения, я образовал смешанную комиссию под председательством товарища министра внутренних дел генерала Джунковского в составе представителей от министерств – внутренних дел, путей сообщения и моего управления.

Результатом работы комиссии явилась в конце февраля инструкция по охране железнодорожного пути в упрощенном виде, имевшая в основе вышеуказанный принцип.

Доложив инструкцию Его Величеству, я получил одобрение и высочайшее утверждение, которое было мною скреплено. Инструкцию отпечатали и разослали на места предстоявшего в конце марта проезда государя с семьей на Южный берег Крыма – в Ливадию.

Это новое положение вызвало целую бурю в военных кругах. Из некоторых окружных штабов посыпались в штаб великого князя Николая Николаевича возражения со стороны неответственных за охрану царя военных начальников. Когда я по приезде весною в Крым представлялся великому князю, он выразил мне большое неудовольствие по поводу введения новой инструкции, по его словам, весьма обидной для устраненных от столь почетной службы войск. Думаю, что во время войны, когда прокат императорского поезда выразился в цифре около ста тысяч верст, войскам было бы трудно нести эту почетную службу.

Высказанное Ее Величеством в первые дни моего назначения желание сократить число следовавших за государем по улицам моторов неоднократно выражал мне и государь.

«Вы, пожалуйста, избавьте меня от всех меня сопровождающих: со мною должны ездить вы и дежурный флигель-адъютант и только в особых случаях те, кого я укажу» – вот были слова царя.

Передача этих слов государя, конечно, вызвала массу обид со стороны тех, кого касалась; распоряжение это было объяснено моим желанием отдалить от царя лиц ближайшей свиты, причем осуждали и бранили меня не только они сами, но и сочувствовавшие им их великосветские друзья и знакомые, глубоко возмущенные всецело приписываемым мне нововведением.

Крещенский парад. Юбилей земств.

Традиционное принесение поздравлений с Новым, 1914 годом, состоявшееся в Царскосельском дворце, закончилось обычным приемом послов, посланников и дипломатического корпуса аккредитованных представителей иностранных держав, которых государь обходил в большом зале дворца.

6 января происходил в Петербурге в Зимнем дворце крещенский парад; начался он с обхода Его Величеством по залам дворца взводов от всех войсковых частей города и окрестностей с их полковыми знаменами и штандартами.

По окончании обедни в большом соборе Зимнего дворца духовенство вышло крестным ходом на Иордань (часовню, ежегодно строившуюся к этому дню на набережной Невы против иорданского подъезда).

За крестным ходом проследовал государь с членами императорской фамилии в сопровождении лиц свиты. Знамена и штандарты были вынесены на Иордань и установлены полукругом, посреди которого в присутствии Его Величества митрополит совершил освящение воды, после чего крестный ход возвратился в церковь, а государь пропустил мимо себя в Гербовом зале знамена и штандарты, которые несли предшествуемые полковыми адъютантами самые заслуженные люди воинских частей.

Дипломатический корпус с дамами был приглашен на царский выход в Николаевский зал, чтобы из окон любоваться торжественною церемонией.

По окончании высочайшего выхода всем приглашенным в Николаевский зал был подан в концертном зале завтрак, на который были также приглашены лица свиты и офицеры Кавалергардского полка, пользовавшиеся на приемах при дворе правом так называемого выхода за кавалергардами, т. е. во внутренние покои дворца.

Императрица на этом выходе не присутствовала, так как вообще за последние годы избегала принимать участие в больших официальных приемах: помимо того, что здоровье ее ухудшилось, она стала замечать сильное недоброжелательство к себе со стороны высшего общества.

Недоброжелателям государыни можно сделать упрек не только в том, что они говорили, но еще больше в том, кому говорили: не было иностранного дипломата, не слыхавшего в петербургских и московских салонах и клубах такой критики, которая в других государствах, вероятно, считалась бы недопустимою даже в интимной среде.

К сожалению, в этом отношении не представляли исключения и некоторые из министров, не стеснявшиеся осуждать перед иностранными дипломатами государя императора за то, что он не дает им возможности проводить либеральные реформы, которые западноевропейская пресса находит назревшими для введения в России. Эти неуместные исповеди много способствовали тому, что бывшие в то время в России иностранцы составляли себе совершенно неправильное понятие как о личности царя, так в особенности об императрице, что и подтверждается вышедшими позднее воспоминаниями иностранцев об этой эпохе.

В начале января в Петербург съехались представители земств России для празднования пятидесятилетия существования введенного императором Александром II всесословного земства. Реформа эта была возвещена манифестом 19 февраля 1861 года, в корне изменившим строй русской государственной жизни.

Начиная с 1861 года землевладельцы стали постепенно утрачивать возможность руководить массами крестьянства, так как оно стало подпадать под влияние случайных элементов, зачастую никакой связи с крестьянами не имевших.

Отношение правительства к земству было двойственное: с одной стороны, оно смотрело на него как на административный орган, а с другой – стремилось ограничить его влияние и выражало недоверие, можно сказать, не без основания: например, съехавшиеся в 1905 году в Москве представители земств учредили постоянное бюро, на первом же совещании которого началось обсуждение двух вопросов: аграрного во всей его полноте, в согласии с программой кадетской партии, и вопроса о преобразовании России в конституционное государство. Подготовлявшиеся этим бюро вопросы вносились на обсуждение периодически созываемых нелегальных съездов земцев; последние разъезжались по своим медвежьим углам и при благосклонном попустительстве полиции пожинали дешевые лавры, щеголяя своим либерализмом и оппозиционными настроениями.

Такое непонятное попустительство со стороны властей привело к тому, что деятельность общественная стала получать одобрение широких кругов интеллигенции только в том случае, когда была направлена против правительства. Подобная постановка дела не могла не создать антагонизма между земством и администрацией.

Утром 8 января государь принял делегации земств в концертном зале Зимнего дворца.

Председатель московской губернской земской управы камер-юнкер Шлиппе, поднося Его Величеству хлеб-соль, между прочим сказал: «Верьте, государь, что мы, земские люди, следуя заветам предков, будем всегда наши силы разума и сердца любовью и правдою нести на служение престолу и Родине» – и закончил свое пространное слово восклицанием: «Благо России и слава царя!»

Государь в течение полутора часов обходил депутации и после принятия подарка для наследника – большой модели русской деревни в исполнении кустарей – закончил прием словами:

«Я выражаю твердую уверенность, что всякая земская работа в тесном единении с моим правительством будет проникнута и воодушевлена безграничной заботой о бесчисленных местных нуждах населения и об его благе. Разумное удовлетворение местных нужд является главным залогом развития и подъема благосостояния всего государства.

Духовному взору моему ясно представляется спокойная, здоровая и сильная Россия, верная своим историческим заветам, счастливая любовью своих благодарных сынов и гордая беззаветной преданностью престолу».

Слова государя были восторженно приняты земцами – неизвестно, искренно ли под впечатлением минуты или притворно. 10 января в залах Дворянского собрания на Михайловской площади состоялось торжественное собрание земских деятелей, осчастливленных посещением Его Величества. Государь, обходя залы, со многими беседовал. Его обаятельная манера обращения, задушевный голос – все это так настроило присутствовавших, что, кроме выражений восхищения личностью царя, ничего в залах слышно не было.

После тоста за здравие Его Величества и исполнения присутствовавшими гимна «Боже, царя храни» государь сказал:

«Благодарю вас за радушный и сердечный прием и за поднесенную вами сегодня хлеб-соль. Я счастлив был видеть большую часть земских представителей от всей России, собранных в столице по случаю пятидесятилетия введения земства покойным моим дедом. От всего сердца желаю преуспеяния, процветания и плодотворного развития земству и осушаю бокал за его славу. За ваше здоровье».

Речь эта была произнесена экспромтом. Благодаря тому что государь всегда говорил очень искренно и от сердца, его экспромты производили сильное впечатление, тем более что он обладал удивительною дикцией; каждое его слово, даже на большом расстоянии, было слышно совершенно ясно, отчетливо.

Придворные балы. «Фолль-журнэ» 19 февраля 1889 года. Костюмированные спектакли и бал в 1903 году.

В царствование императоров Александра II и Александра III и в начале царствования императора Николая II в половине января начинался сезон придворных балов.

Первый бал с сидячим ужином, на который приглашалось более трех тысяч человек, давался в Николаевском зале Зимнего дворца. После танцев в Николаевском зале приглашенные рассаживались за столами, расставленными по всем остальным залам дворца.

За этим балом следовала серия трех балов в концертном зале на 800 приглашенных с сидячим ужином в Николаевском зале. На возвышении вдоль окон ставился длинный царский стол, а приглашенные сидели по 12 персон за круглыми столами, имевшими посредине отверстия, из которых выходили стволы пальм или больших лавровых деревьев, так что весь зал обращался в великолепный зимний сад.

В четверг на масленице давался бал в эрмитажном павильоне, а в воскресенье сезон заканчивался так называемым «фолль-журнэ», начинавшимся в 4 часа дня танцами. В 7 часов подавался обед с блинами, после которого танцы возобновлялись. Ровно в 12 часов музыка прекращалась и все приглашались к ужину, после которого начинался разъезд. Такие балы обыкновенно бывали в одном из загородных дворцов, а в 1889 году, когда принцесса Алиса Гессенская гостила у своей сестры – великой княгини Елизаветы Федоровны, «фолль-журнэ» был дан 19 февраля в Царскосельском дворце. Приглашенные приезжали в экстренных поездах; в Царском Селе от станции до дворца их везли в придворных экипажах.

На этом балу государь – тогда наследник престола – ужинал со своей дамою мазурки – принцессою Алисой. В числе приглашенных к столу цесаревича был и я со своей дамою. Место мое оказалось рядом с принцессою Алисой, что дало мне возможность впервые разговаривать с нашей будущей императрицей. Глубокое впечатление произвела на меня молодая золотисто-белокурая красавица. Держалась она чрезвычайно просто и очень напоминала свою сестру – великую княгиню Елизавету Федоровну, у которой я был камер-пажом в зиму 1886-87 года. По совершенно необъяснимой случайности у меня сохранилось меню этого ужина: На обратной стороне этого меню расписались все сидевшие за столом, и среди них брат принцессы Алисы гроссгерцог Эрнст-Людвиг Гессенский.

Последний сезон балов в Зимнем дворце был в 1903 году и закончился двумя вечерами в русских костюмах XVII столетия.

Во вторник 11 февраля в императорский Эрмитаж на спектакль было приглашено около трехсот человек в исторических костюмах. Государь был в выходном платье царя Алексея Михайловича – в золотом парчовом кафтане и опошке с нашивками, в шапке, с жезлом в руке. Государыня Александра Федоровна была в наряде царицы Марии Ильиничны, первой супруги царя Алексея Михайловича, рожденной Милославской, – в парчовом платье с серебряными нашивками, в короне с бриллиантами и изумрудами.

Все приглашенные были в разных костюмах той же эпохи – преимущественно бояр и боярынь, а офицеры полков гвардии одеты были по полкам. Будучи в то время ротмистром Кавалергардского полка, я был в костюме выборной сокольничей сотни. Красивый Эрмитажный театр представлял весьма оригинальное зрелище ко времени выхода царской семьи, когда расположенные амфитеатром места были заняты приглашенными. Впечатление получалось сказочное от массы старинных национальных костюмов, богато украшенных редкими мехами, великолепными бриллиантами, жемчугами и самоцветными камнями, по большей части в старинных оправах. В этот день фамильные драгоценности появились в таком изобилии, которое превосходило всякие ожидания.

Царская семья, войдя в театр, также, видимо, заинтересовалась созерцанием костюмов приглашенных, как и ожидавшие их выхода не могли оторвать глаз от ослепительных нарядов царской семьи.

Когда поднялся занавес, на сцене началось второе действие народной музыкальной драмы «Царь Борис» по Пушкину и Карамзину. В полумраке зала видны были только национальные костюмы: воображение переносило на несколько столетий назад… создавалось впечатление, будто все это – сон наяву. Не менее красивую картину представляли и бояре с боярынями, ужинавшие по окончании спектакля в галереях Эрмитажа, украшенных произведениями великих мастеров. По окончании ужина из галерей прошли в эрмитажный павильон, чудный белый зал которого соединялся арками с зимним садом. Между деревьями искусственно освещенного поэтическим лунным светом сада были развешены клетки с неумолчно щебетавшими под шум и музыку птицами. В эрмитажном павильоне состоялся маленький бал, на котором 16 пар исполнили русский танец. Все были в восторге от вечера. Два дня спустя состоялся в концертном зале костюмированный бал, на который были приглашены иностранные послы и посланники со своими семьями. Бал начался полонезом из оперы «Жизнь за царя» в исполнении придворного оркестра в мундирах трубачей XVII века. Царская семья стояла у дверей арабской комнаты, а все одетые в исторические костюмы проходили попарно мимо Их Величеств, давая возможность полюбоваться разнообразием и великолепием костюмов. Императрица Александра Федоровна в своем чудном наряде поражала красотою и величием.

Русский танец был повторен и по просьбе Их Величеств дополнен выходом на середину зала княгини З. Н. Юсуповой – графини Сумароковой-Эльстон, прекрасно исполнившей наш национальный танец. Все восторгались красавицею, которая в этот вечер также была счастлива доставить удовольствие державным хозяевам. (И кто мог тогда подумать, что через 13 лет сын этой княгини – муж племянницы государя княгини Ирины Александровны – обагрит свои руки кровью Распутина.)

Из концертного зала, стены коего были украшены цветущими камелиями, к ужину перешли в Николаевский зал, обращенный в зимний сад; в нем была устроена эстрада для одетого в русские костюмы хора славянского, встречавшего входивших старинною величавою песней «Слава на небе солнцу высокому».

В следующие года традиционная серия придворных балов заменилась спектаклями с ужинами в галереях Эрмитажа; но с течением времени прекратились приглашения и на спектакли.

Это обстоятельство сильно не понравилось вывозившим своих дочерей в свет мамашам и лишенным возможности лишний раз блеснуть молодым львицам. Как ни странно, но такой сравнительно маловажный факт, как отмена вечеров при высочайшем дворе, имел весьма неприятные последствия: стали винить императрицу в нежелании видеть общество у себя, сочли себя обиженными и начали строго судить каждый ее поступок.

Немало говорилось о том, что императрица Мария Федоровна, при всей готовности пойти обществу навстречу, ничего не может сделать из-за своей невестки.

Чувствуя нерасположение к себе, государыня Александра Федоровна невольно стала удаляться от строгих критиков, не будучи в состоянии лицемерить и любезно принимать у себя тех, кто заочно ее осуждал. Получился какой-то заколдованный круг, который с годами все увеличивался.

Большой повод для неудовольствия создавало и пребывание Их Величеств во время сезона в Царском Селе, а не в Петербурге; говорилось, что столица никогда не видит своего монарха; но это было не совсем верно: не говоря о том, что государь каждую среду по утрам ездил на приемы представляющихся в Зимний дворец, а по вечерам часто на спектакли в императорские театры, постоянно бывали какие-нибудь празднества в высочайшем Его Величества присутствии, как, например: открытие памятника великому князю Николаю Николаевичу (старшему), осмотр посмертной выставки картин и портретов художника В. А. Серова, крещение князя Всеволода Иоанновича в Мраморном дворце, освящение Романовского храма, освящение нового здания Сената, парад лейб-гвардии Казачьего полка в михайловском манеже по случаю юбилея Лейпцигской битвы и т. д.

В Царском Селе еженедельно, а иногда и по нескольку раз в неделю бывали смотры воинских частей в дни их полковых праздников, а также молодых солдат и матросов; одним словом, жизнь государя – кроме часов, посвящаемых докладам министров, – проходила на виду у всех.

Князь М. М. Андроников.

В последних числах января я был приглашен министром внутренних дел Н. A. Маклаковым на большой обед, на котором, между прочим, был и В. Н. Коковцов, бывший тогда еще председателем Совета министров. После обеда он подошел ко мне и спросил, по какой причине я оскорбил князя Андроникова. На выраженное мною недоумение Коковцов пояснил, что князь Андроников ему жаловался на то, что, невзирая на троекратную свою просьбу быть мною принятым, каждый раз получал от начальника моей канцелярии отказ. При этом Коковцов добавил, что Андроников у него бывает и, вероятно, мог бы быть полезен и мне, как человек, во многом хорошо осведомленный.

Вскоре после нашего разговора я назначил князю Андроникову прием. В мой кабинет в Царском Селе вкатился весьма любезный господин, извлекший из портфеля целую пачку записок, содержавших данные по различным делам государственного управления, а также пасквилей на некоторых министров и других высших сановников.

Я понял, что это за личность, и только удивлялся, почему о нем так много говорят в обществе. Во время моего пребывания в должности дворцового коменданта Андроников добивался возможности проникать ко мне приблизительно раз в два месяца, причем прилагал все усилия и старания к тому, чтобы заинтересовать меня чужими делами, а самому выведать мои мнения о высших сановниках и министрах. Это ему плохо удавалось, так как я вообще относился к его болтовне совершенно индифферентно, чем однажды вызвал его большую обиду на меня: рассеянно выслушав его намеки на нечестность одного из высших чинов военного ведомства, я ответил: «Несчастный… неужели?..»

Положение князя Андроникова было исключительное: не занимая никакой определенной должности, он обладал способностью втираться к некоторым министрам, дружить с чиновниками различных ведомств. Почти при каждом назначении кого-либо на высший государственный пост он являлся одним из первых с поздравлениями, обыкновенно поднося икону, от принятия которой, по его словам, отказаться нельзя было. К сожалению, Андроникову покровительствовали многие из высших сановников, находя удобным пользоваться им для своих личных целей.

Одним из козырей в руках М. М. Андроникова было его знакомство с Г. Е. Распутиным, который у него бывал и именем которого он влиял на людей, нечистоплотных в выборе средств для достижения личных выгод. Связь имени Андроникова с именем Распутина вселяла в некоторых убеждение, что он через Распутина достигал успешного проведения дел в придворных сферах; рассказывали даже, будто бы государь и императрица имеют с ним какие-то сношения; но это, конечно, являлось чистейшим вымыслом.

Однажды я получил присланную мне от Ее Величества икону и приглашение зайти к ней. Из разговора с государыней я узнал, что икона прислана ей Андрониковым, но что она ни под каким видом не желает от него ничего принимать и потому просит меня ему икону вернуть. Что касается взгляда государя на Андроникова, то я лично могу засвидетельствовать, что, когда случайно зашла о нем речь, Его Величество высказал свое весьма отрицательное о нем мнение.

Субсидии В. М. Пуришкевичу.

На одном из докладов начальник моей канцелярии попросил меня утвердить список выдач из так называемого секретного фонда.

Ежегодно отпускалось в личное безотчетное распоряжение дворцового коменданта на нужды охраны 100 тысяч рублей. В данном случае в списке значилась выдача члену Государственной думы В. М. Пуришкевичу, составлявшему одно из украшений Союза истинно русских людей.

Мой предшественник находил правильным выдавать пособия Пуришкевичу из сумм охраны, причем, как доложил мне начальник канцелярии, пособия эти достигали ежегодной цифры в 15 тысяч рублей.

Основанием для выдачи таких денег служили якобы повеления государя, а целью их было поддержание через посредство Пуришкевича целого ряда организаций: Союза Михаила Архангела, Академического союза студентов университета и тому подобных, никакого отношения к охране не имевших. Я счел более осторожным до решения этого вопроса доложить его государю. На следующее утро я изложил Его Величеству свой взгляд, что деньги отпускаются на нужды охраны, а правые организации и член Государственной думы Пуришкевич, насколько мне известно, охраны не несут: потому мне казалось бы нежелательным выдавать эту субсидию, так как, таким путем поддерживая правые организации, дворцовый комендант будет невольно вторгаться в вопросы внутренней политики государства, не говоря уже о том, что некоторые правые союзы возглавлялись лицами с весьма сомнительною репутацией.

Государь вполне согласился с моим мнением, и, когда я испросил разрешения на передачу этого и подобных ему дел на усмотрение министра внутренних дел, Его Величество ответил: «Конечно».

Сообщив об этом министру внутренних дел, я узнал удививший меня факт, что В. М. Пуришкевич получал пособия также и из департамента полиции.

Как только мой отказ в денежной выдаче Пуришкевичу стал известен некоторым лицам ближайшей свиты, на меня посыпался целый град упреков, а ближайшим результатом прекращения субсидий из Царского Села русским людям, много говорившим о своей преданности престолу, но мало ее проявившим при революции, было озлобление против меня со стороны Пуришкевича, публично выявившееся 19 ноября 1916 года, когда он, воспользовавшись своим правом безнаказанно говорить с трибуны Государственной думы, умышленно оклеветал меня.

Обед лейб-гвардии Гусарского полка в высочайшем присутствии.

На последней неделе перед масленицей государь осчастливил лейб-гвардии Гусарский полк своим присутствием на ежемесячном обеде.

В Царском Селе государь приезжал на полковые обеды всегда один. Кроме наличного состава офицеров участвовали еще бывшие, так называемые старые командиры, в числе которых был на этот раз и я, а также очень многие из прежде служивших в рядах полка офицеров.

В огромной столовой собрания, именовавшейся дежуркой, после закуски село за общий стол около ста человек.

Серебряные ножи и вилки были с именем служившего в то время или раньше в полку офицера, так как каждый произведенный в офицеры был обязан внести стоимость своего прибора; благодаря этому обычаю число приборов достигло почти трехсот. Середина стола во всю его длину украшалась полковым серебром, состоявшим из жбанов, ковшей, стопок, ваз и других предметов, полученных в виде призов за езду и стрельбу, а частью из подарков других частей или же покинувших полк офицеров. Цветов не было.

Украшение стола исключительно серебряными вещами при сильном освещении зала было весьма эффектно. Все блюда были также серебряные, и только тарелки – фарфоровые. Лейб-гусары, помня слова русской песни «серебряная, на золотом блюде поставленная», обыкновенно подносили серебряную чарку на блюде массивного золота.

За обедом председательское место занял государь, имея по правую руку командира полка, а по левую – старого командира великого князя Николая Николаевича, при котором Его Величество служил в рядах полка. Напротив государя сели остальные командиры вперемежку с полковниками и ротмистрами. Все садились, как хотели, что придавало обеду характер непринужденности.

Его Величество разговаривал со всеми его окружавшими и умел своей любезностью и простым отношением устранять тот официальный тон, который можно было бы ожидать при появлении царя среди своих подданных. Во время обеда играл хор трубачей; тостов и речей не было. Перед прибором государя была поставлена бутылка хорошего красного портвейна, его любимого вина. В течение всего обеда Его Величество налил себе одну или две рюмки. После жаркого подали шампанское всем, кроме меня, с 1901 года из-за подагры пившего вместо него московский говоровский квас, цветом и игрою напоминавший вино.

Государь поднял свой бокал и пил по очереди за здоровье сидевших около него за столом. По окончании обеда подан был кофе, за которым время шло незаметно в оживленных беседах, изредка прерываемых взрывами веселого смеха, раздававшегося на концах стола, где корнеты сидели с наиболее молодыми из бывших офицеров. Государь, видимо, относился весьма благосклонно к этому веселью, напоминавшему ему время его служения в рядах полка.

Встав из-за стола, все разошлись по соседним комнатам, пока убиралась столовая. Затем государь и старшие из присутствовавших сели вокруг маленького стола, находившегося посреди зала, а остальные – за большой стол, поставленный вдоль окон.

Появились полковые песенники в белых ментиках. Командир полка поднес полковую чарку Его Величеству, а затем присутствовавшим старшим. После чарки песенники качали на руках всех, за исключением, конечно, государя. Некоторых же старых командиров качали и сами офицеры.

Участвовали в этом обеде бывшие старые командиры, кроме наместника на Кавказе графа Иллариона Ивановича Воронцова-Дашкова.

На смену песенникам явились приглашенные артисты; из них наибольшим успехом пользовалась Н. В. Плевицкая, которую государь очень любил слушать. Ее песня всегда имела громадный успех, увлекая слушателей задорною лихостью, столь свойственной русской душе.

Ежемесячные товарищеские обеды обыкновенно не имели характера кутежей, так что не рассчитавших своих сил в борьбе с шампанским можно было на них видеть очень редко. Не то бывало в день полкового праздника 6 ноября, когда вместо артистов приглашались цыгане, дежурка напоминала табор, а обеды после отъезда Его Величества превращались в кутежи молодежи.

Около 2 часов пополуночи подали ужин, за которым общество было уже не в полном своем составе из-за отъезда с последним поездом в Петербург большинства бывших офицеров полка, получивших от государя разрешение покинуть собрание до него. После ужина с его традиционным супом «а лоньон» опять появились песенники и артисты.

Около 4 часов утра государь покинул полк, уехав, по обыкновению, на одиночке. Когда же государь приезжал на смотры и оставался в полку завтракать, существовал обычай провожать его верхом до подъезда дворца всем корпусом офицеров с командиром во главе.

Люди, желавшие бросить тень на царя с целью подорвать его престиж и не имевшие по своему положению возможности бывать на полковых трапезах в высочайшем присутствии, распространяли слухи, будто бы государь любил посещение офицерских собраний из-за возможности на завтраках, обедах и ужинах предаваться своей страсти к вину.

Я же лично, как командовавший наиболее посещаемым государем полком, а последнее время как дворцовый комендант, всюду сопровождавший Его Величество, могу засвидетельствовать, что он пил за закускою не более одной-двух рюмок водки, столько же рюмок портвейна за обедом и самое ограниченное количество шампанского.

Любил же государь посещать офицерскую среду из-за возможности встречаться с людьми, которых редко видел и с которыми мог вести непринужденные разговоры об интересовавшей его военной жизни.

События, предшествовавшие великой войне. Император Александр III и Бисмарк. Делькассе. Морис Палеолог и граф де Сегюр.

Добрососедские отношения между Россией и Германией поддерживались в былое время в значительной степени благодаря ежегодным посещениям императором Александром II Эмса и других германских курортов, на которые к нему приезжал император Вильгельм I. Они жили в одном доме и проводили две недели в постоянном общении друг с другом. Благодаря свиданиям императоров устранялись дипломатические трения. Взаимоотношения эти нарушились после Берлинского конгресса, а заключенный вслед за ним союз Германии с Австро-Венгрией постепенно превратился в угрозу миру между Россией и Германией.

Сохранение дружеских отношений с Россией поддерживалось Бисмарком, который был сторонником существовавшего между этими двумя странами тайного мирного договора. Может быть, он сохранился бы надолго, если бы не произошел следующий инцидент: когда император Александр III приехал в Берлин на свидание с императором Вильгельмом II, он нашел тотчас по приезде на своем письменном столе секретное донесение с приложением документов, ясно доказывавших вероломство Бисмарка и даже заключавших в себе насмешки последнего над личностью царя.