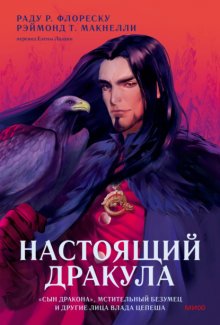

Настоящий Дракула. «Сын дракона», мстительный безумец и другие лица Влада Цепеша бесплатное чтение

Dracula, Prince of Many Faces: His Life and His Times

На русском языке публикуется впервые

Благодарим за помощь в подготовке издания Викторию Каприелову

Флореску, Раду Р.

Настоящий Дракула. «Сын дракона», мстительный безумец и другие лица Влада Цепеша / Раду Р. Флореску, Рэймонд Т. Макнелли; пер. с англ. Е. Лалаян. – Москва: МИФ, 2025. – (History Young Adult).

ISBN 978-5-00214-992-6

Все права защищены.

Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав.

© 1989 by Radu R. Florescu and Raymond T. Mcnally

© This edition published by arrangement with Little, Brown and Company, New York, New York, USA. All rights reserved.

© Издание на русском языке, перевод, оформление. ООО «МИФ», 2025

Этот портрет Дракулы недавно обнаружил д-р Вирджил Кындя из Академии социальных и политических наук СРР, секретарь Международной ассоциации по изучению Юго-Восточной Европы. Произведение принадлежало коменданту замка Хоэнтюбинген Николаусу Оксенбаху. В настоящее время находится в Библиотеке земли Баден-Вюртемберг в Штутгарте, датируется началом XVI в.

Книга посвящается учащимся Бостонского колледжа, чья неутолимая любознательность подвигла их в весеннем семестре 1988 г. записаться на курс «Жизнь и времена исторической личности Дракулы». Соавторы благодарны им за суровую критику, за бесценные предложения, а более всего за воодушевление, с каким они держали итоговые экзамены. Нет ничего, что могло бы доставить большее удовольствие преподавателю-ученому

Благодарности

Нам было бы затруднительно перечислить имена всех, кто участвовал в подготовке этой книги и кому мы хотим выразить признательность. Хороший выход из положения, на наш взгляд, – это коллективная благодарность всем авторам, кто внес значимый вклад в тему своими работами, изданными к 1976 г., приурочив их к пятисотой годовщине смерти валашского князя Дракулы.

Соавторы обязаны многим ученым и хотели бы отдать дань уважения тем, кто внес существенный вклад в нашу работу и помог устранить ряд неясностей, которые еще оставались в жизни Дракулы. Особенную признательность соавторы выражают своему коллеге дракуловеду Матею Казаку из Национального центра научных исследований и Парижского университета (Сорбонны), любезно предоставившему в наше распоряжение свое исследование, на котором основана его самая свежая монография по германским и русским преданиям о Дракуле. Теплых слов по праву заслуживает д-р Корнелия Бодя, старший научный сотрудник Института истории им. Николае Йорги в Бухаресте (с 1987 по 1989 г. д-р Бодя преподавала в Бостонском колледже в рамках обмена по образовательной программе Фулбрайта), за многочисленные ценные предположения, высказанные ею относительно фольклористических и исторических изысканий Брэма Стокера. Мы признательны д-ру Адольфу Армбрустеру, ведущему специалисту по истории трансильванских саксов[1] (в настоящее время работает в Институте исследований Юго-Восточной Европы при Мюнхенском университете), который помог нам получить доступ к наиважнейшим для нашего исследования материалам из его собственного собрания, а также из Баварской государственной библиотеки в Мюнхене; мы признательны д-ру Штефану Андрееску из Института Н. Йорги, издавшему весьма познавательную биографию исторического деятеля, звавшегося Дракулой (1976), за помощь в установлении местоположения замка Кёнигштайн, где в 1462 г. был пленен Дракула; не меньшей благодарности заслуживает бывший директор Бухарестского института фольклора д-р Михай Поп – он и его замечательная команда, д-р Константин Эретеску и Джорджета Эне, были нашей «правой рукой» в изучении преданий о замке Дракулы. Мы обязаны упомянуть имена тех, кто вдохновил нас взяться за эту книгу и выработать наши исследовательские методы: это ныне покойный Константин К. Джуреску, старейшина румынских историков, и дядя соавтора Раду Флореску, Георге Д. Флореску, в прошлом директор Музея истории Бухареста и, по общему признанию, ведущий генеалог Румынии.

Мы признательны еще ряду ученых за предоставленные нам подробные сведения о различных обстоятельствах, которые мы включили в нашу книгу: д-ру Николае Стойческу из Института Йорги, автору первой современной румынской монографии о Дракуле (1976)[2]; д-ру Раду Константинеску, сотруднику Государственного архива Румынии, за проведенное им бесценное исследование правового сборника Саксонии[3] в Историческом музее в Бухаресте; д-ру Октавиану Илиеску, знаменитейшему нумизмату, который показал нам подлинную монету Дракулы с вычеканенным изображением «хвостатой звезды», сегодня известной нам как комета Галлея; ныне проживающему в Париже д-ру Дану Черноводяну, видному геральдисту, который отыскал венгерских потомков Дракулы, а позже его изыскания завершил в Институте Йорги д-р Пауль Биндер; д-ру Павлу Кихайе, преподавателю французского языка в одной из гимназий Мюнхена, за исследование эволюции образа дракона в румынской иконографии; д-ру Вирджилу Кынде из Академии социальных и политических наук СРР в Бухаресте, который любезно показал нам обнаруженный им прежде неизвестный портрет Дракулы XVI в.; школьному учителю из Бухареста Раду Штефану Чобану за его проницательные догадки о юных годах Дракулы, а также за собранные им затейливые народные байки.

В наших изысканиях мы широко пользовались библиотеками и историческими архивами, которые заслуживают упоминания и нашей благодарности. Мы особенно признательны д-ру Янку Бидьяну, директору Румынской библиотеки и Исследовательского института во Фрайбурге-им-Брайсгау, где сосредоточено богатейшее на всем Западе собрание материалов по истории Румынии, а также его знающей помощнице Ирине Наста за уделенное нам время и более всего признательны им за то, что ради нас они сделали исключение из правил выдачи редких материалов и разрешили отправить их нам за океан. Мы признательны д-ру Штефану Штефэнеску и его коллеге по Институту Н. Йорги, старшему научному сотруднику д-ру Паулу Черноводяну, которые отправляли нам многочисленные материалы из своего богатого собрания. Д-р Михай Ионеску, замдиректора Института военной истории (Бухарест), стал нашим проводником к богатейшим институтским ресурсам, особенно полезным в том, что касалось военных тактик, обмундирования и оружия в изучаемую нами эпоху. Главный хранитель Архива г. Нюрнберга барон фон Адриан-Вайбург своими бесценными советами помог нам сориентироваться в библиографии, относящейся к ордену дракона. Главный библиотекарь бенедиктинского монастыря в Ламбахе (земля Верхняя Австрия) П. Готфрид Гласнер предпринял две отдельные попытки установить местонахождение ламбахского подлинника рукописи о Дракуле. Главный архивариус бенедиктинского аббатства в Мельке (земля Нижняя Австрия) д-р Уилфред Ковавич предоставил нам копии документов, касавшихся одного румынского приора, упоминавшего Дракулу в своей летописи. Библиотекарь Санкт-Галленского аббатства (Швейцария) П. Оксенбайн предоставил нам весьма познавательные комментарии к подлиннику манускрипта о Дракуле из своего собрания. Видный ученый из Сибиу д-р С. Гёлльнер предоставил в наше распоряжение ряд важных материалов из собрания Трансильванского музея в Гундельсхайме – из всех имеющихся на Западе это самое серьезное собрание материалов по истории и культурному наследию трансильванских саксов, а сам музей помещается в древней тевтонской крепости Хорнек. Гюнгёр Дилмен, Филиз Джагман и Гхенгис Кёсе-оглу из дворцового архива Топкапы в Стамбуле дали нам ознакомиться с подлинными греческими и турецкими источниками по нашей теме. Профессор Чарльз Ахерн, наш коллега с классического отделения Бостонского колледжа, перевел для нас с латыни ряд текстов.

Мы в долгу перед библиотекой Гейдельбергского университета за предоставленную нам фотокопию оригинала поэмы Михаэля Бехайма о Дракуле, а также поэмы о Варненском крестовом походе. Куратор библиотеки Фонда Филипа и А. С. В. Розенбахов Лесли Моррис разрешила нам взглянуть на фольклорные и исторические источники, использованные Б. Стокером при написании его романа «Дракула». Ватикан выдал нам разрешение использовать и микрофильмировать полный текст донесения папского легата Никколо Модруссы папе Пию II из собрания Корсиньяно, хранящегося в Секретном архиве Ватикана[4].

За помещенные в книге фотографии, репродукции и иллюстративные материалы мы в долгу перед Александрой Альтман: благодаря своей проницательности и зоркому глазу она показала сохранившиеся фрагменты старинной Белградской крепости XV в., а также провела нас по Музею военной истории в Белграде. Музей истории искусств в Вене любезно разрешил нам воспроизвести в книге портреты Дракулы и ряда его современников, в основном хранящиеся в музее замка Амбрас в Инсбруке. Баронесса Иляна Франчетти (племянница Раду Флореску) выправила нам разрешение сфотографировать фресковые изображения папы Пия II в Сиенском соборе. Она приютила нас в своем замке в Доломитах, и благодаря этому мы смогли посетить могилу одного из румынских потомков Дракулы в Больцано, благо она всего в нескольких милях от замка. А его невестка Хелене Моми-Флореску, выпускница Национальной школы декоративного искусства в Париже, набросала для нас две исторические карты времен Дракулы.

Своими недавними поездками в Румынию соавторы обязаны двум наградам, которые нам присудил Совет по международным обменам ученых (исследовательский грант Фулбрайта). Особых похвал и огромной благодарности заслуживают наши наборщики Элли Ваал из Кохассета (Массачусетс) и Карен Поттертон из Бостонского колледжа – они мужественно выносили все тяготы наших беспорядочных и порой неразборчивых авторских каракулей. И что самое главное, наша книга значительно улучшилась стараниями нашего редактора в издательстве Little, Brown and Co. Дебре Рут – благодаря своим терпению, дипломатичности и энтузиазму она все-таки сумела направить наше изложение в должное русло, и с ее легкой руки весь процесс приобрел увлекательность; важный вклад внесла также наша корректор Гли Юмес, чьи исключительное знание языков и наметанный глаз позволили устранить множество ошибок/опечаток, коими не могла не изобиловать такая многоязычная рукопись.

Наконец мы считаем своим долгом попросить прощения у наших родных, и в особенности у наших жен Николь и Кэрол, за то, что, постоянно пребывая в размышлениях, трудах и разъездах, мы совершенно забросили наши домашние обязанности. В заключение соавторы обязаны отдать дань особой признательности сыну Раду Флореску Джону за его интерес к нашей работе, за множество высказанных им полезных замечаний, как и за то, что он неизменно поддерживал наш моральный дух. В силу причудливого стечения обстоятельств его нынешний наниматель, британский журналист и телеперсона Дэвид Фрост, в свое время представил американскому телезрителю подлинную историческую личность валашского князя Дракулы.

Введение

Имея за плечами не менее 20 лет исследований и три написанные книги о Дракуле (как о легенде, так и о реальной исторической личности), авторы считают своим долгом раскрыть корни столь длительной приверженности данной теме, а также пояснить, что побудило их взяться за эту книгу. Оба автора ощущают подлинно глубинную связь с темой Дракулы, которая уходит корнями к их предкам. Раду Флореску происходит из старинного дворянского румынского рода, и его предки прослеживаются вглубь на пять веков, вплоть до времен реальной исторической фигуры, именовавшейся Дракулой. Так, одним из его предков был Винтилэ Флореску, современник Дракулы, примкнувший к партии его противников-бояр, во главе которой стоял родной брат Дракулы Раду Красивый, захвативший трон брата после того, как в 1462 г. самого Дракулу захватил венгерский король; Винтилэ заседал в княжеском совете Раду Красивого. Впоследствии стал сановником при дворе сводного брата Дракулы Влада IV Монаха, правившего Валахией с 1482 по 1495 г. У соавтора Рэймонда Макнелли предки по отцовской линии происходят из графства Мейо на западе Ирландии, а оно граничит с графством Слайго, где родилась матушка Брэма Стокера. Мать будущего автора «Дракулы» впитала бережно хранимый в тех краях гэльский фольклор и познакомила с ним своего сына, а он впоследствии вдохновлялся им в своем литературном творчестве. Общность семейных ирландских корней с автором «Дракулы», судя по всему, объясняет непреходящий интерес Макнелли к волшебным сказкам, а также к народным преданиям, сложенным на основе реальных событий. Не что иное, как увлеченность Макнелли, а также его прирожденная склонность доискиваться исторических фактов в основе народных сказаний свела его с будущим соавтором Флореску в их первоначальных исследованиях происхождения реального Дракулы. Предки Макнелли по материнской линии ведут свой род из немецкоговорящей деревушки в окрестностях нынешней столицы Словении Любляны. В расположенном неподалеку монастыре когда-то проживал монах-бенедиктинец брат Яков, автор одной из первых подлинных историй XV в. о злодеяниях Дракулы. Помимо личных связей каждого с темой Дракулы, оба соавтора – историки по профессии, и со времен первой совместной книги каждый обнаружил много новых и ценных сведений по теме.

Много воды утекло с тех пор, как соавторы отправились на свою охоту за Дракулой, которая увенчалась публикацией их первого бестселлера «В поисках Дракулы: подлинная история Дракулы и предания о вампирах». По композиции та книга представляла собой первую в своем роде иллюстрированную энциклопедию в миниатюре, где наряду с кратким жизнеописанием румынского князя XV в., чей образ вдохновил на создание романа о графе-вампире, соавторы исследуют бытовавшие в Восточной Европе верования в вампиров, описывают время и место действия стокеровского романа в его чисто готической литературной традиции, а также вкратце анализируют самые известные кинофильмы о Дракуле.

Итогом наших исследований стали несколько книг, вышедших как в Европе, так и в Америке, где мы попытались придать научную академичность предмету изучения, ранее уже сброшенному со счетов науки как продукт воображения Стокера. Критики расценили наш поиск истинных источников и прототипов легенды о Дракуле как «незначительное издательское событие». И по сей день нет-нет да и появляется очередная газетная заметка об открытиях, так или иначе касающихся подлинной истории нашего героя. Сообщив в первой книге, что нами установлено местоположение настоящего замка Дракулы, мы, надо думать, сами того не желая, разбередили интерес публики, а некоторые охочие до сенсаций газеты поспешили счесть наше открытие таким же нашумевшим, как обнаружение Говардом Картером гробницы Тутанхамона.

Наделив своего вымышленного графа-вампира столь звучным именем, Брэм Стокер, безусловно, пополнил язык человечества новым понятием. Оно ассоциируется со зловещим образом упыря, безобразного, костлявого, изможденного, с заостренными ушами и длинными крючковатыми ногтями, каким его сыграл Макс Шрек в немом фильме 1922 г. «Носферату. Симфония ужаса»; или с лощеным галантным европейским аристократом в непременных цилиндре и смокинге, изъясняющимся с густым венгерским акцентом, которого обессмертил Бела Лугоши в фильме студии Universal «Дракула» 1931 г.; или это могучий, здоровенного роста кровожадный демон с торчащими клыками, созданный благодаря цветовым эффектам актером Кристофером Ли в ленте британской студии Hammer Horror «Дракула» (Horror of Dracula, 1958 г.); или обходительный, эротичный красавец-соблазнитель с бархатным голосом, каким его сыграл Фрэнк Ланджелла в картине студии Universal International (1978 г.) «Дракула». Поэт-сатирик Огден Нэш (1902–1971) оказал нашему герою наивысшую почесть, просто упомянув его в стихотворении Terrible People («Ужасные люди»), точно зная, что читатель мгновенно поймет, о ком и о чем речь.

И вот благодаря успеху нашей предыдущей книги исторический прототип вымышленного Дракулы – реальный человек из плоти и крови, румынский князь XV в. и личность поистине выдающаяся, – начал обретать индивидуальность, прославленный отчасти благодаря совпадению собственного имени с именем всем известного вампира. В поисках подробностей его реальной жизни мы нередко испытываем восторг, какой способны рождать лишь подлинные открытия. В нашем случае, как и во многих прочих, истина оказывалась куда причудливее любого вымысла. Волей капризного случая первый в истории Румынии официальный визит президента США Ричарда Никсона в 1969 г., сопровождаемый пулом в две сотни газетчиков и прочей журналистской братии, пришелся как раз на начало наших поисков; благодаря этому новостные заголовки газет впервые засвидетельствовали для публики существование реальной исторической фигуры по имени Дракула, как и реальное существование замка Дракулы. Со временем исторический персонаж приобрел фактуру, объем и четкие различия со своим тезкой-вампиром. Более всего он запомнился жутким способом казни – сажанием на кол, – каковой факт особенно значим, поскольку загадочным образом отсылает нас к традиционному способу умертвлять вампиров забиванием деревянного кола в их материальное тело. Именно кол как орудие казни, вероятно, помог развести вымышленного графа и реальную историческую личность, Влада Дракулу, благодаря его прозвищу Цепеш (в переводе с румынского – Колосажатель). Это проиллюстрировал недавний репортаж на радио Бостона, в котором никарагуанского лидера Даниэля Ортегу назвали «не таким ужасным, как Влад Колосажатель». Сейчас упоминания исторического лица Дракулы можно найти в энциклопедиях, в массовом журнале Reader’s Digest, в комиксах, в школьных и институтских текстах. Памятники реальному Дракуле сделались главной туристической достопримечательностью Румынии. А Национальное туристическое бюро Румынии адаптировало нашу книгу в качестве путеводителя.

Нынешняя книга написана не просто как ответ тем, кто по разным причинам уже не может заглянуть в наши предыдущие издания. Скорее это наша всесторонняя попытка вписать жизненную историю Дракулы в широкий контекст исторических реалий Европы XV в., века Возрождения, столь богатого на значительные перемены. Даже беглый взгляд на то время наталкивает на сопоставление с нынешним, давая историкам одно из оснований характеризовать XV в. как знаменующий начало современной эпохи. Он определенно «современен», если судить по тому, как жестоко и кроваво велись войны. Кроме того, XV в., как зеркало, отражает сегодняшнее идеологическое противостояние Востока и Запада (в XV в. противоборствовали ислам и христианство), аморальность внутренней и внешней политики стран, массовое истребление политических противников, а также неизбывный страх перед неотвратимыми нашествиями чумы, такой созвучный нашей сегодняшней боязни стихийных эпидемий новых болезней и ядерной катастрофы. Заметим также, что многие современники Дракулы по всем меркам были личностями выдающимися, в том числе папа Пий II, императоры Священной Римской империи Сигизмунд и Фридрих III, султан Мехмед II Завоеватель, воин и полководец Янош Хуньяди, его сын, венгерский король Матьяш Корвин, а также король Богемии Йиржи из Кунштата и Подебрад. Но даже на фоне всех выдающихся исторических деятелей, которых породил XV в., Дракула уже при жизни привлекал к себе повышенное внимание – неважно, видели в нем тирана новой, порожденной духом Возрождения закваски, или патриота своей страны, предвосхитившего идеи макиавеллизма в своей политике отстаивания ее государственности, или искусного тактика войны и устрашения противников, или просто патологически кровожадного садиста. Безусловно, Дракула был одной из самых противоречивых фигур в истории Восточной Европы того периода. Недаром о нем слагалось больше народных преданий, исторических анекдотов и повествований, чем о любом из его современников.

Сначала мы проследим перипетии беспримерной жизни нашего исторического персонажа, а потом посмотрим, как после его смерти создавалась и крепла легенда о Дракуле. Самое примечательное здесь – проследить, как обращенные против Дракулы пропагандистские трактаты со временем трансформировались в популярные произведения германской литературы XV в. в жанре ужасов. Зато устный румынский фольклор в противовес всем этим измышлениям возвел Дракулу в национальные герои, в своего рода Джорджа Вашингтона румынской истории, тогда как формировавшееся российское государство узрело в нем своего ментора. В заключение мы разрешим загадку многоликости Дракулы и представим собственные выводы.

Все 20 лет после выхода первой книги оба соавтора продолжали и углубляли исследование жизненного пути исторической личности Дракулы. Наши поиски влекли нас в различные библиотеки и архивы Западной Европы, США, Румынии, Югославии, России и Турции. Двое наших помощников, стипендиаты программы Фулбрайта по международным обменам ученых, помогли нам изучить архивы подлинных грамот Дракулы, сосредоточенные в библиотеке румынской Академии наук, а также научную литературу по теме в бухарестском Институте им. Николае Йорги, в библиотеке Брукенталя в Сибиу и в архивах Брашова. Как ни странно, самый существенный вклад в эту книгу внесли исследования, проведенные нами за пределами Румынии. Так, работа в Баварской государственной библиотеке в Мюнхене и консультации в Государственном архиве Нюрнберга дали нам дополнительные сведения о происхождении имени Дракула и о посвящении его отца, звавшегося Владом Дракулом, в рыцари ордена дракона. В библиотеке бывшего монастыря Святого Галла в Швейцарии мы обнаружили рукописный цикл, насчитывающий около 32 историй о Дракуле. Эти открытия мы подкрепили изучением полных текстов поэм мейстерзингера конца XV в. Михаэля Бехайма из собрания библиотеки Гейдельбергского университета. Данные тексты оказались весьма полезны, поскольку основывались на сведениях о Дракуле из первых уст, пересказанных Бехайму бенедиктинским монахом по имени брат Яков. Отдельно мы посетили Советский Союз и подробно изучили сочинение, составленное русским послом при венгерском королевском дворе в конце XV в. Фёдором Курицыным[5], который меньше чем на десять лет разминулся с Дракулой, пребывавшим в Венгрии более десятка лет. Кроме того, авторы поработали во многих других библиотеках и архивах как западных, так и восточных стран, в том числе изучили документы в Секретном архиве Ватикана в Риме, в частности из собрания Корсиньяно, составленные папским легатом при венгерском дворе Никколо Модруссой, который лично знал Дракулу и упоминал его в манускрипте, на сегодня лишь частично обнародованном. Мы сверялись с историческими документами из архивов султанского дворца Топкапы в Стамбуле, особенно с трудами византийского историка Критовула Имвросского, и сравнили его подлинные тексты с их переводами. Изучение хроник византийского историка Лаоника Халкокондила принесло нам важные сведения, а также исторические анекдоты о Дракуле времен его кампании против османов. Изученные нами донесения послов различных итальянских республик, в частности Венеции, Генуи, Феррары, Болоньи, Милана, оказались весьма полезны, поскольку позволили нам несколько сгладить отрицательный образ Дракулы. В Америке мы посетили библиотеку Фонда Розенбахов в Филадельфии, где обнаружили заметки Брэма Стокера, которые он использовал при написании романа «Дракула», и получили еще одно доказательство, что Стокер встроил канву своего романа в строго реальный историко-географический контекст.

При отсутствии подлинных документов или повествований соавторы обращались к изучению румынской устной народной традиции в краях, где имя Дракулы пользуется наибольшей известностью, например, в деревнях вокруг его знаменитого замка. Даже если сделать скидку на богатое разнообразие документальных сведений о Дракуле, составленных на самых разных языках, поражает, что все они феноменально сходятся как по тематике, так и по основной канве жизни, и это, несомненно, доказывает, что в их основу положены реальные исторические факты.

Помимо поисков по архивам и сбора румынского фольклора, соавторы проделали обширный объем полевых исследований, опираясь на помощь местных историков, которые обычно наиболее сведущи. В этой работе особо выделяются несколько эпизодов. Так, прослеживая путь брата Якова, мы проследили и перемены, которые по мере его странствия по бенедиктинским монастырям претерпевал его первоначальный рассказ о жестоких зверствах Дракулы. Мы установили местоположение одинокой мрачной крепости Эгригёз на пустынных просторах Малой Азии, где Дракула мальчиком томился в турецком заточении. Мы нашли могилу одного из его потомков, передавшего портрет Дракулы на Запад. Мы побывали в Бистрице на северо-востоке Трансильвании и обнаружили остатки маленького форта у горного перевала Борго[6]. Мы посетили Белградскую крепость и с высоты ее башни лично оценили выгоды ее стратегического положения как бастиона православного христианства. Мы установили местонахождение замка Кёнигштайн на пути из Брашова в Кымпулунг вдоль старинной границы Трансильвании и Валахии, где в 1462 г. настоящий исторический деятель Дракула был захвачен Матьяшем Корвином.

Как и прежде, мы проводили совместное исследование междисциплинарного характера с привлечением специалистов из самых разных областей. Ученые-фольклористы помогли нам собрать народные предания о Дракуле. Историки искусства привлекли наше внимание к ряду вновь обнаруженных изображений Дракулы, в том числе указали на предполагаемый портрет его отца, недавно найденный при ремонте дома, где родился Дракула. Специалисты по нумизматике отыскали старинные монеты времен Дракулы, включая ту, где на одной стороне изображена комета Галлея, а на другой – символы власти самого Дракулы. Специалисты в области генеалогии отыскали в Восточной Трансильвании венгерскую ветвь рода Дракулы. Археологи помогли обследовать развалины церквей и замков, так или иначе связанных с судьбой Дракулы. Всей этой работе немало содействовала научно-издательская программа, в 1976 г. развернутая правительством Румынии по случаю пятисотлетней годовщины смерти Дракулы.

О написании имен собственных и географических названий

В книгах, где приводятся факты и сведения, относящиеся к различным зарубежным странам, варианты написания, а также вариации имен собственных и названий географических объектов неизменно создают некоторую проблему. Поэтому соавторы приводят большинство широко известных имен, географических названий, прозвищ и пр. в написании, рекомендованном Новым географическим словарем Вебстера (New Geographical Dictionary, 1984) и Новым биографическим словарем Вебстера (New Biographical Dictionary, 1983). Имена большинства широко известных в мире исторических фигур приводятся в общепринятой форме, в какой они наиболее употребимы, причем христианские имена чаще всего англизированы. В качестве самых ярких примеров – употребление названия Бухарест (вместо принятого в Румынии Букурешти) и Джон Хуньяди (вместо венгерского Янош Хуньяди[7] или румынского Янку де Хунедоара). Что касается трансильванских названий, у которых имеются румынский, немецкий и венгерский эквиваленты, то их мы приводим в современной румынской форме за исключением цитат, в которых они заменены на немецкие. Во избежание путаницы все прочие имена и названия приводятся в их современной форме. Христианские имена приведены в современной языковой традиции своих стран, например Джон в английской, Жан во французской, Иоганн в немецкой, Янош в венгерской, Ион в румынской, Ян в польской и т. д. Имена и названия, в которых присутствуют диакритические знаки, транскрибированы с целью передать их современное звучание на языке. Так, румынская ţ (t с хвостиком) воспроизводится в именах и названиях как [ц], ş – как [ш], так что написанное по-румынски прозвище Дракулы – Ţepeş – произносится как Цепеш (Колосажатель). Особенную трудность представляли для нас схожие имена Владислав и Ладислас, часто упоминаемые в книге, поскольку они принадлежат по меньшей мере троим важным историческим персонажам. Мы решили оставить имя Ладислас за венгерским королем Ладисласом Постумом (Посмертным), за королями Польши из династии Ягеллонов Ладисласом II и Ладисласом III, а Владиславами, или сокращенно Владами, будем называть князей (господарей) Валахии Владислава II и Владислава III (он же – наш Влад Дракула).

При чтении электронной версии книги рекомендуем использовать шрифты по умолчанию (исходные). Так как не все предлагаемые приложениями для чтения шрифты воспроизводят символы румынского алфавита. – Редактор электронной версии книги.

Пролог. От вымысла к реальной исторической фигуре

Когда соавторы впервые прочитали роман Стокера «Дракула», они усомнились, что сюжет о знаменитом вампире всего лишь дань классическим традициям готического романа ужасов с непременными привидениями и лязгающими кандалами, в лучших традициях, заложенных в конце XVII в. пионерами жанра Анной Радклиф, Хорасом Уолполом и даже Джоном Полидори, создавшим первый литературный образ вампира, лорда Рутвена, который срисован с лорда Байрона. Еще меньше соавторов убедила теория, выдвинутая самым точным биографом Б. Стокера Гарри Ладлэмом (в книге A Biography of Dracula, 1962), что образ Дракулы навеян автору ночными кошмарами «по милости неумеренного поедания на ужин крабов под соусом», в каковых Стокеру привиделся «оживший мертвец, восстающий из могилы, чтобы творить свое жуткое дело». Как-никак, кошмарные сны всегда были излюбленным литературным приемом, и к нему прибегали Мэри Шелли, Роберт Льюис Стивенсон и многие другие, когда желали замести следы заимствования из чужих произведений на ту же тему. Отсылка к привидевшемуся во сне персонажу имела целью подчеркнуть творческий гений и самобытность автора. По разнообразным причинам, которые мы приведем ниже, многие наши румынские коллеги поддерживали такое объяснение истоков романа: «Дракула порожден необузданным воображением Стокера, и с реальным историческим прототипом этого персонажа связывает разве что имя». Читающая публика в целом принимала эти авторитетные оценки.

Даже при беглом взгляде на роман Стокера бросаются в глаза его существенные отличия от других готических романов. В «Дракуле» фигурируют конкретные географические точки как в Восточной Европе, так и в Англии: реальны, например, городок Уитби на северо-восточном побережье, как и упоминаемые Стокером районы Большого Лондона. И все же большинству читателей Трансильвания, где располагался замок графа, представлялась чем-то вроде Руритании[8], вымышленной страны, затерянной где-то на задворках Европы.

У Стокера повествование дано в форме дневниковых записей и сначала ведется от лица помощника английского стряпчего Джонатана Харкера, который отправился с запада, из старой доброй Англии, на восток, в таинственные края, представленные Северо-Восточной Трансильванией, чтобы оформить сделку по продаже недвижимости некоему графу Дракуле. В ходе череды мелодраматических событий, развернувшихся в замке графа в ущелье[9] Борго, Харкеру удается продать графу имение Карфакс поблизости от Лондона, после чего Дракула бросает его в замке на произвол судьбы, а сам торопится в Англию со зловещим намерением наводнить страну вампирами. Харкеру удается выбраться из графского замка, потом он лечится от полученных травм на больничной койке в Бухаресте, куда позже к нему приезжает его невеста Мина (Вильгельмина) Мюррей[10], и они женятся. Граф же тем временем отплывает из болгарского порта Варны в Англию, сопровождаемый семью ящиками с землей его родной Трансильвании (в одном из них он скрывается сам). Судно пристает к берегу на севере Англии в приморском городке Уитби, и к тому моменту Дракула успевает перекусать и превратить в вампиров всех членов команды. А вскоре находит себе первую жертву на английской земле – близкую подругу Мины Люси Вестенра. Граф поселяется в Карфаксе, а свои ящики с землей прячет в разных местах по берегам Темзы.

Обустроившись на новом месте, граф приступает к исполнению своего чудовищного замысла. Его набег на Лондон Стокер сравнивает с распространившейся в одночасье убийственной эпидемией чумы, ведь лишь избранным жертвам дано счастье обрести освобождение в вампирском бессмертии. Смертоносные проделки графа иллюстрируются на примере диковинного поведения пациента лечебницы для душевнобольных по соседству с Карфаксом, некоего Ренфилда (тот пожирает мух, пауков и прочую живность). Эти причуды привлекают внимание директора заведения доктора Джона Сьюарда.

В итоге «охотники на вампира Дракулу» объединяются, чтобы побороть нависшую над городом ужасную опасность. Среди них уже известный нам Харкер, психиатр Сьюард, поклонник Люси техасец Квинси Моррис и еще ряд других. Ими предводительствует выдающийся ученый и специалист по редким болезням доктор Абрахам Ван Хелсинг из Амстердама. Последний – настоящий герой, и с ним себя подспудно отождествляет сам Стокер: убеждает сотоварищей, что традиционная медицина бессильна против вампиров и что взамен следует положиться на старинные народные рецепты, использующие силу трав, в частности чеснока, а также религиозного обряда крестного знамения, что усилит их защиту. Прежде всего они должны отыскать те семь припрятанных графом ящиков с его родной трансильванской землей, ибо, согласно преданиям, без них вампир не может в дневное время отдыхать и восстанавливать силу. (Стокер позволяет себе некоторое упущение, когда упоминает, как вампир при свете дня разгуливал по Пикадилли.) Если иные средства не помогут, продолжает Ван Хелсинг, они должны уничтожить этого ожившего мертвеца старинным испытанным способом (который нам часто показывают в кино) – пригвоздить к земле вбитым в сердце колом. После ряда стычек между преследуемыми и преследователями граф Дракула, чуя, что под ним горит земля, решает укрыться в своем родовом замке в Трансильвании, где в итоге находит свой конец, когда Квинси Моррис на закате дня пронзает его вампирское сердце длинным лезвием финского ножа.

Как уже отмечалось, именно подробно выписанный географический контекст выделяет роман Стокера среди прочих сочинений в готическом стиле и придает ему неповторимый флер. Нас, соавторов, собиравшихся опровергнуть общепринятое объяснение истоков романа, в особенности впечатлило обилие географических, топографических, фольклорных, исторических и даже кулинарных деталей, хотя и не удостоенных Стокером какого-либо пояснения. Они бросаются в глаза на первых захватывающих страницах романа, как и в последующих главах. Именно эти весьма правдивые подробности убедили соавторов оспорить преобладающее среди литературных критиков и историков мнение об истоках романа. Прежде всего мы были уверены, что, готовясь к написанию романа, Стокер тщательно изучил материалы по Восточной Европе и по Румынии в частности, тем более что сам он никогда не бывал в той части мира.

В расследовании этого дела столетней давности наша метода состояла в том, чтобы использовать роман как путеводную нить и по его стопам проследить путешествие, в XIX в. предпринятое помощником поверенного Джонатаном Харкером от самого Лондона и до места первых событий. Как и Харкер за век до нас, первую остановку мы сделали в Мюнхене и именно в отеле «Четыре сезона» (Vierjahreszeiten Hotel), который упоминается у Стокера в главе, первоначально задуманной как введение, а в итоге ставшей отдельным рассказом «Гость Дракулы» (включенным в некоторые издания романа). Следуя примеру Харкера, мы сели на экспресс Мюнхен – Вена, домчавший нас в австрийскую столицу за несколько часов – «и ночи не прошло», как сказано в дневнике у Харкера. Из Вены мы взяли курс на Будапешт – по традиции того времени Стокер правильно именует его Буда-Пешт, поскольку эти два города смотрят друг на друга с противоположных берегов Дуная, а средневековой столицей Венгрии был Буда. Как отмечает Харкер, Буда-Пешт служит воротами в Восточную Европу, разделяя два мира, хотя современный путешественник едва ли имеет представление об упомянутых Харкером «традициях турецкого правления». Дорога из Будапешта в Клаузенбург (Клуж) в Трансильвании (Стокер употребляет немецкое название города, поскольку в те времена он находился на территории Австро-Венгерской империи) заняла у нас шесть часов. Верные выбору Харкера, мы тоже остановились в гостинице «Отель Ройял», сегодня сменившей название на «Континенталь». Правда, немецкий язык уже не мог быть нам так полезен, как Харкеру, в общении с местным населением, поскольку со времен Второй мировой войны проживавшие в Трансильвании немцы постепенно разъехались, и сегодня две самые многочисленные народности в Клуже составляют румыны и венгры. Но, что любопытно, блюда в ресторанном меню оказались поразительно схожи с теми, которые предлагались сто лет назад. И вы все еще можете заказать блюдо «паприка гендл», цыпленка, оригинально приготовленного в соусе из красного перца, хотя это кушанье относится скорее к венгерской, чем к румынской национальной кухне.

Клуж, самый крупный местный город, был сердцем Трансильвании. Как мы обратили внимание, Стокер довольно точен в своем описании этнического состава этого края: «В Трансильвании живут четыре основные народности – на юге саксонцы вперемешку с валахами [румынами], потомками даков; на западе мадьяры [венгры] и секлеры на востоке и севере… которые утверждают, что ведут свой род от Аттилы и гуннов». Харкер упоминает и исторический факт, что мадьяры в XI в. заселили эту область, а их вождь Арпад стал родоначальником династии (самым великим правителем из которой был Иштван I Святой, коронованный папой римским в 1000 г., после того как обратился в католичество). Не ведая, что затрагивает самый противоречивый аспект национальных представлений о первенстве, Харкер отмечает в дневнике: когда «венгры завоевали эту область, обнаружилось, что она уже заселена секлерами, так называемыми потомками гуннов», что есть спорное утверждение. Но он более точен, когда утверждает, что этим самым Szekleys (секеям) венгры доверили «охранять границу… недреманно нести службу пограничных стражей».

На следующее утро после приезда в Клуж мы, подобно отважному англичанину Стокера, обнаружили, что в ресторане уже с утра подают этого самого цыпленка в паприке, хотя обычно это блюдо не предназначалось для завтрака. И что мамалыга, описанная Харкером как «нечто вроде овсяной каши, только из кукурузной крупы», все еще остается традиционным блюдом румынских крестьян (примерно как полента – для итальянских). Зато начиненные мясом баклажаны, называемые здесь имплетата (на румынском – umplutură, что означает начинку), в утренние часы заказать не представлялось возможным. Мы вняли совету Харкера и тоже попросили на кухне рецепт, который, кстати, включен в недавно изданную в США Мариной Полвай «Поваренную книгу Дракулы» (Marina Polvay, The Dracula Cookbook, 1978).

Пока Харкер целый день неспешно тащился на поезде из Клужа в Бистриц, у него имелась масса времени, чтобы изучить местную природу из окна вагона и составить о ней достаточное представление. Его описание, явно почерпнутое Стокером в разнообразных путеводителях того времени, разительно контрастирует с мрачным, суровым в своей первозданности ландшафтом, какой у нас так любят рисовать киносценаристы и вторящие им авторы «сенсационных» сочинений о вампирах. Совсем наоборот, Харкер пишет, что местность изобиловала красотами: «…Взору представали то маленькие городки или замки на вершинах крутых холмов… то речные потоки… с широкими каменистыми закраинами по обеим сторонам». Его впечатляют могучие густые леса из «дубов, буков и сосен». (Неудивительно, ведь он, а следом и мы направлялись в Буковину, издавна славящуюся великолепными буковыми лесами.) Как и наш герой, мы видели «аккуратно сложенные вдоль холмов скирды сена, подпираемыми двумя-тремя врытыми в землю кольями».

Обозревая местный крестьянский люд, мы соглашались с Харкером, что «женщины представлялись красивыми только издали», а вблизи их фигуры оказывались нескладными и их талиям не хватало изящества, что еще со Средневековья было характерно для женских фигур из-за обилия белков в рационе и каждодневного физического труда. Харкера восхищают национальные одеяния местных женщин, и он подробно описывает их: «На них наряды с белыми пышными рукавами разных фасонов, и многие подпоясаны широкими кушаками с обилием свисающих оборок, которые колышутся вокруг тела наподобие балетных пачек, но под ними, конечно… нижние юбки». Харкер упоминает также чехов и словаков, причем присутствие последних весьма правдоподобно для тех времен, когда эти земли входили в Австро-Венгерскую империю, а соседняя Словакия находилась под контролем Венгрии. Харкер обращает внимание, что местные крестьяне очень религиозны и одновременно суеверны, что и по сей день характерно для жителей этих мест, особенно пожилых. «По сторонам дороги… множество крестов», – продолжает Харкер. Всевозможных суеверий здесь и по сей день предостаточно, особенно в отдаленных северных краях Трансильвании; в сознании здешних крестьян причудливо уживаются вера в силы добра и в могущество зла, от которого надлежит беречься. Они боятся nosferatu (necuratul – букв. нечистого, что переводится с румынского как «дьявол»); Харкер улавливает в речи местных (и переводит по своему многоязычному словарю) такие слова, как Ördög ([ордог] венг. «дьявол») и pokol ([поколь], «ад»), stregoica ([стрегойка] strigoiacă, рум. «ведьма, женщина-вампир»), а также словацкое слово vrolok и его сербский аналог vlkoslak, что «означает нечто среднее между волком-оборотнем и вампиром». По неким причинам Харкер в своих записях упоминает румынский вариант слова strigoiacă только в женском роде. Вероятно, потому, что стригоек считали более злокозненными, чем вампиров-мужчин. (Общепринятое название «вампир» славянского, а не румынского происхождения.) Употребляя в XVIII главе слово nosferatu, «вампир», Ван Хелсинг прекрасно знает, что в борьбе с ним крестьяне обращаются к могуществу Церкви (к святой воде, распятиям и пр.), к различным средствам фитотерапии, скажем, к чесноку, ядовитому растению акониту и даже к лепесткам роз. И только если они не помогают, позволяется прибегнуть к крайнему средству: вбить в сердце вампиру кол (деревянный или металлический).

Наконец соавторы тоже прибыли в Бистриц (ныне Бистрица) и снова убедились, что Харкер проявил такую же похвальную точность в географическом описании его местоположения: город располагается на крайнем востоке страны, «практически прямо на границе трех государств, Трансильвании, Молдавии и Буковины, в самом сердце Карпатских гор». (Заметим, что в те времена Трансильвания и Буковина входили в состав Австро-Венгрии, а Молдова – в Старое Румынское королевство. Сегодня родина стокеровского Дракулы входит в состав современного государства Румыния, хотя часть Буковины в конце Второй мировой войны отошла к Советскому Союзу. Так что приехавший в Бистрицу путешественник оказывается поблизости от советско-румынской границы.)

Харкер, как мы видим, к моменту приезда в Бистриц знал и о недавних трагических событиях, незажившие следы которых он заметил на облике города. «Около пятидесяти лет назад разразившиеся один за другим грандиозные пожары пятикратно производили ужасное опустошение. В самом начале XVII века город [Бистрица] выдержал трехнедельную осаду, потеряв 13 000 человек, унесенных вместе с павшими на поле брани, голодом и болезнями». С тех пор сгладились все следы упомянутого Харкером бедствия XIX в., о котором знают только местные историки. Суеверия крестьян, «осенявших себя крестным знамением» и страстно разубеждавших всякого проезжего продолжать путь в восточные края, отошли в прошлое – если допустить, что таковые вообще были. Следует заметить, однако, что заброшенная крепость, по ночам испускающая разноцветные языки пламени, и по сей день считается среди местных проклятым местом, и они обходят его далеко стороной.

Описание местности по дороге к ущелью Борго, которое в румынском языке называется Прунду-Быргэулуй (Стокер называет его Borgo Prund), приведенное сто лет назад Харкером, и сегодня сохраняет замечательную достоверность. Окрестности не показались ему особенно угрюмыми или зловещими. Как раз наоборот, Харкер залюбовался ими: «Перед нами расстилалась зеленая, покрытая лесами и дубравами местность; то здесь, то там вздымались высокие холмы, увенчанные островками рощиц или фермерскими домами, белые остроконечные края крыш которых были видны с дороги. Везде по пути в изобилии встречались всевозможные фруктовые деревья в цвету – груши, яблони, сливы, вишни, и, проезжая мимо, я прекрасно видел траву под ними, сплошь усеянную опавшими лепестками». Добравшись до ущелья Борго, Харкер наконец видит замок Дракулы и описывает впечатления от «необъятного полуразрушенного замка, из чьих высоких слепых окон не пробивалось ни единого лучика света, а разбитые крепостные стены рваной линией рисовались на залитом лунным светом небе». Любопытно, что в заключительных главах романа, когда ведомые Ван Хелсингом «охотники на Дракулу» добираются до его замка, их передвижения описаны с той же географической и топографической дотошностью, что и первое путешествие Харкера в сердце Трансильвании в начальных главах. И там и здесь мы обнаруживаем удивительную по тем временам точность деталей, и это явно указывает, что описания составлены на основе тщательного изучения местных географических карт, раздобыть которые и сегодня не так-то легко.

Учитывая подробность приводимых Стокером географических описаний местности, а также достоверность сведений об этнических корнях населяющих ее народностей, мы задавались вопросом: разве не подошел бы автор «Дракулы» с такой же похвальной дотошностью к изучению возможного исторического прототипа его графа-вампира? В самом деле, налицо масса свидетельств, которые Стокер намеками вкрапляет в образы своих персонажей, а особенно профессора Ван Хелсинга, что он основательно изучил подлинные исторические источники, относящиеся к Дракуле, как, собственно, и ко всей прочей исторической фактуре. Ван Хелсинг сам говорит об этом, упирая на знания, которые приобрел, знакомясь «с исследованиями моего друга Арминиуса из Буда-Пешта», имея в виду Арминия Вамбери, выдающегося ученого-ориенталиста, который часто наезжал из Буда-Пешта в Лондон. Профессор Ван Хелсинг, видевшийся Стокеру его собственным alter ego, тоже обращается за сведениями не куда-нибудь, а в Британский музей, который по тем временам располагал крупнейшим в мире библиотечным собранием и считался наилучшим источником знаний. Из этих изысканий профессора, как и из других исторических источников, о которых мы поговорим ниже, вырисовывается сборный портрет – ну пускай набросок – подлинной исторической фигуры, наделенной по крайней мере некоторыми чертами конкретного исторического лица по имени Дракула. И этот реально живший прототип настолько интриговал Стокера, что побудил его произвести собственные мини-изыскания в доступных на то время книгах, где описывались самые достопамятные деяния Дракулы и с различных сторон освещалась его многогранная личность. Плоды этого небесполезного чтения отразились на внятном описании физического облика графа-вампира, определенно близкого к физическим чертам реального Дракулы, которого мы собираемся описать ниже. Итак, Стокер рисует его «высоким стариком с начисто выбритым подбородком и длинными седыми усами». Лицо восковой бледности, резкий орлиный профиль, тонко очерченный нос с горбинкой и примечательной красноты раздвинутые губы. Одет он с головы до ног только в черное, что довольно схоже с черной мантией ордена дракона, которую носил реальный князь Дракула. И да, Стокер знает об аристократическом происхождении своего графа, недаром тот говорит: «Здесь я знатен; я боярин, и я здесь хозяин… господин». Слово боярин заимствовано из славянских языков, в Румынии боярами называют землевладельческое дворянство. Позже у Харкера завязывается с графом «долгий разговор», он задает графу «несколько вопросов, касающихся истории Трансильвании», и в ответ тот «живо и горячо заговорил на эту тему». Воодушевление, с которым граф рассуждает о знаменитых личностях в трансильванской истории, он сам же объясняет тем, что «для боярина честь его родины, дома и рода – его личная честь… их победы – его слава, их судьба – его участь». В конце концов собеседник Харкера, похоже, настолько уверяется в своей славе, что отбрасывает всякие титулы и называет себя просто Дракулой, подобно тому, как его исторический прототип на склоне своей политической карьеры подписывал свои послания одним своим именем, не трудясь сопроводить его какими-либо титулами. Мало того что Стокер осведомлен об аристократическом происхождении Дракулы, ему также известен титул воевода – слово тоже славянского происхождения, которое переводится на румынский как «князь», и его носил реальный Дракула; как известен и титул господарь, который широко использовался в XIX в. и означал «правитель, господин». Это еще одно исторически корректное титулование Дракулы в романе. Хотя Стокер недалек от истины, утверждая, что предки Дракулы ведут происхождение из «страны волка» (даки, или предки румын, нередко пользовались самоназванием «волколюди», а на знамена помещали волчью голову, венчавшую тело змея), однако Стокер ошибается, называя графа потомком секеев, в чьих жилах текла кровь Аттилы, – но эту его ошибку мы попробуем объяснить в конце книги.

Помимо точности деталей, роман выделяют неумеренные восторги, которые Стокер устами Ван Хелсинга расточает многим человеческим качествам Дракулы и его исключительной подготовленности к роли правителя. Ван Хелсинг толкует о «больших умственных способностях» Дракулы, о его способностях к «новым языкам», о необыкновенной эрудированности – «кажется, вообще не было такой области знания, с которой он не был бы знаком», будь то политика, право, финансы и науки, даже оккультные, которые Дракулы изучали в Сибиу «у озера Германштадт» (вымышленное место, где, по румынским преданиям, ученики школы Шоломанча, звавшиеся шоломонарами, постигали тайны алхимии). На Харкера же произвело изрядное впечатление гостеприимство графа: «Добро пожаловать в мой дом» – традиционная черта румын, в особенности по отношению к иноземцам. Он готов согласиться с Ван Хелсингом, что граф «при жизни был необычайным человеком с могучим умом и железной волей». Ван Хелсинг называет жизненные роли Дракулы: «он был в одно и то же время и солдатом, и государственным деятелем, и даже алхимиком». Но при этом особо подчеркивает его дарования как «воителя и вождя, чье сердце не ведает страха и упрека».

Устами Ван Хелсинга Стокер впрямую указывает на исторические корни своего вымышленного графа. Так, Ван Хелсинг считает, что может назвать исторический прототип вампира Дракулы: «По-видимому, наш вампир действительно когда-то был тем самым воеводой Дракулой, который прославился в битве с турками на великой реке на самой границе с Турцией. Если это правда, тогда он недюжинный человек, потому что и в те времена, и много веков спустя он был известен как необыкновенно умный, хитрый и храбрый воин из Залесья[11]». Сам Дракула упоминает, что «один из [его] предков переправился через Дунай и разбил турка на его же земле». Не столь благосклонен Стокер к родному брату Дракулы, звавшемуся Раду Красивым: «Какое горе, что, когда доблестный воевода потерпел крушение, его недостойный родной брат продал свой народ туркам, навлекши на него позор рабства!» По сути, все вышесказанное имеет отношение к событиям, прямо или косвенно связанным с настоящим Дракулой, и Стокер приводит в своем романе еще немало подобных аллюзий. Так, он упоминает в романе «позор Косова», тем самым отсылая читателя ко второй битве на Косовом поле в 1448 г., окончившейся полным поражением венгров от османского войска, после чего началось первое недолгое правление Дракулы Валахией под турецким сюзеренитетом. Как видно из текста, Стокер не менее осведомлен о событиях, которые привели к разгрому венгерского войска в битве с турками при Мохаче в 1526 г. и были предвидены реальным историческим лицом Дракулой в 1462 г., когда венгерский король не пожелал прийти ему на помощь. Ближе к концу романа преследователи Дракулы убеждаются, что последние надежды на спасение граф-вампир связывает с цыганами, что очень недалеко от исторической правды. Кроме того, Стокер нашел непрямого потомка Дракулы, сочтя того фигурой достаточно значимой, чтобы дважды упомянуть его устами графа: «Не он ли, этот Дракула, был тем, кем вдохновлен был другой его одноплеменник, который в более поздние времена снова и снова переправлялся со своим войском за реку на турецкую землю; который, будучи разбит, выступал снова и снова, хотя и возвращался один с кровавого поля битвы, где полегло его воинство, – ибо знал, что лишь он восторжествует в конце концов!» Скорее всего, автор имеет в виду господаря Михая Храброго, который состоял в непрямом родстве с одним из сводных братьев Дракулы, Владом Монахом, и, став господарем, впервые объединил все румынские земли. Из всего этого следует, что персонаж романа граф Дракула, при всех его вампирических свойствах, вряд ли был лишь плодом ночных кошмаров очарованного оккультизмом литератора. Хотя этот образ можно назвать собирательным, в его создании определенную роль сыграло знакомство Стокера с серьезной литературой, которую мы ниже подробно проанализируем. Во всяком случае, проведенные изыскания достаточно вдохновили Стокера, чтобы он захотел придать образу знаменитого графа исторические корни, что добавило важную черту к его личности. Князь, государственный деятель, воевода, наделенный недюжинным умом и коварством, решительный политик, полиглот… даже в романе Дракула как человек весьма притягателен. Как пишет Стокер, «в одной рукописи [раздобытой Арминием Вамбери] об этом самом Дракуле говорилось, что он упырь, о чем нам уже хорошо известно» – в сущности, это слово означает кровопийцу. Учитывая несомненную притягательность подобного образа, создание которого потребовало от автора изучить обширный свод литературы, мы готовы принять подсказки, рассыпанные Стокером в тексте романа, и проследить историю жизни реального Дракулы, правителя XV в., которого первый серьезный румынский историк XIX в. Александру Димитрие Ксенопол называл «одной из любопытнейших личностей в истории». И не сомневайтесь, по сравнению с ним вымышленный граф-вампир выглядит весьма бледно.

Глава 1. Мир реального Дракулы

Реальный Дракула, правивший на землях, которые составляют территорию современной Румынии, родился в 1431 г. – в год, когда Жанну д’Арк как ведьму сожгли на костре у позорного столба во французском городе Руане. А умер Дракула в 1476 г., за два года до того, как Испания объединилась в королевство под властью Изабеллы Кастильской и Фердинанда Арагонского. Личность Дракулы во многом была продуктом своего времени – Возрождения, переживаемого Европой и, в сущности, ставшего переходным периодом. Возрождение возвестило начало Нового времени, выведя на первый план идеи национальной государственности и светской модели государства (секуляризма), которые все еще во многом определяют облик нашей собственной эпохи, однако во времена Дракулы феодальные устои, а также всепроникающая власть Церкви еще не были до конца изжиты.

В тот период Европа от Атлантики до Черного и Балтийского морей в гораздо большей степени представляла собой пространство единой цивилизации, скрепленной прочными династическими и культурными узами, чем современный мир или даже современная Европа. Дракуле и его современникам показалось бы чуждым и странным само понятие разделения на Запад и Восток, которое сегодня так прочно обосновалось в университетских курсах по «западной цивилизации», а также в нашей привычке мыслить категориями разделенных «железным занавесом» западных демократий и социалистических стран Восточной Европы. Некоторые даже склонны сводить европейскую историю к противоборству сил Запада, унаследовавшего высокую культуру Античности, с азиатским деспотизмом. Такого рода конфликты с незапамятных времен вспыхивали на рубежах единой европейской цивилизации, вынужденной противостоять разрушительной чужеродной силе кочевых племен, являвшихся из глубин Азии. Во времена Дракулы самым главным и решающим для судеб Европы проявлением этого конфликта стало противоборство с Османской империей, которая в середине XIV в. предприняла первые попытки вторжения на европейскую землю.

Определение «Османская» происходит от имени Осман (или от искаженного варианта его имени – Оттоман), принадлежавшего первому правителю государства (основанного им в 1299 г.). Османы исповедовали фундаментальное учение ислама, воспринятое от покоренных ими тюркских племен Малой Азии. Наши представления о турках-османах, по всей видимости, во многом несут отпечаток их образа, сложившегося в XIX в., когда в попытках отсрочить симптомы неминуемого внутреннего распада своей империи османские султаны в массовом порядке вырезали покоренных ими греков, армян и болгар, – устремления этих народов создать собственные национальные государства подрывали устои Османской империи. Однако не следует распространять этот чересчур упрощенный негативный образ турок-османов на времена Дракулы без учета значимых особенностей, которые в XV в. характеризовали турецкое правление.

На самом деле все обстояло наоборот: два великих османских султана времен Дракулы, Мурад II (1421–1451), а еще больше Мехмед II (1451–1481), в компании с которым воспитывался наш юный князь, подобно своим предшественникам, были людьми просвещенными, светскими и образованными, покровительствовали итальянским живописцам и выбирали себе в жены дочерей балканских и византийских правителей. Кроме того, они показывали себя дальновидными политиками и преподавали Европе уроки религиозной терпимости, давая приют евреям и другим меньшинствам, которые в те времена жестоко преследовала Римско-католическая церковь.

Через разделяющий Европу и Азию пролив Дарданеллы турки впервые переправились в 1355 г. по призыву византийских императоров, которые рассчитывали с их помощью противостоять натиску балканских государств, и особенно сербских королей, давно точивших зубы на императорский титул. Для укрепления связей с турками владыки Византии отдавали своих дочерей в жены турецким султанам. Однако, ступив однажды на европейские земли, турки больше не собирались оставлять их. Сначала они обратили свое войско на Болгарию, в те времена самое могущественное балканское государство. В 1371 г. Болгария понесла частичное поражение. Большее сопротивление турки встретили со стороны Северной Сербии, но 15 июня 1389 г. сын султана Мурада I, Баязид Молниеносный, разбил войско сербского князя Лазаря в первой битве на Косовом поле (Поле черных дроздов). Решающее поражение сербов открыло туркам путь к еще не покоренным землям Болгарии, в Албанию и на значительную часть Балканского полуострова. Сербии осталась участь полузависимого государства под властью Георгия (Джураджа) Бранковича, носившего византийский титул деспот[12]. Сам Бранкович до поры до времени выживал с молчаливого согласия османов, потому что отдал свою дочь Мару в жены внуку Баязида, султану Мураду II. А для гарантии своей безопасности он передал свою столицу Белград в руки венграм.

На самом деле турки продвинули свои передовые рубежи до самого Дуная, до границы государства, которым в дальнейшем будет править Влад Дракула, а в то время эта граница обозначала передний край европейской цивилизации. Но хотя османы исповедовали ислам, они не принуждали покоренные ими балканские народы переходить в мусульманство. Их новоприобретенные подданные в большинстве своем сохраняли православную веру. Тем не менее балканские христиане, низведенные до положения людей второго сорта, при правлении султана, соединявшего в своих руках верховную государственную и религиозную власть, негодовали на господство чуждой им веры. И многих приводил в ярость введенный турками налог «кровью»: немусульманское население покоренных балканских стран обязали отдавать турецким вербовщикам самых крепких и здоровых мальчиков; их увозили на чужбину, отдавали на воспитание в турецкие семьи, где им насильно прививали ислам, и обучали военному делу, чтобы в будущем пополнять ими ряды султанского войска – корпус янычаров. Некоторые янычары служили в регулярных войсках пеших лучников: хотя номинально они оставались рабами, им давалась возможность полностью раскрыть свои природные дарования на гражданской или военной службе – и многие в итоге дослуживались до высокого звания визиря (премьер-министра) при дворе последующих султанов. Однако уплата этой дани отнимала у покоренных балканских стран самых физически и умственно одаренных мальчиков, лишала самого цвета юношества, тогда как османские завоеватели еще больше наращивали свое военное превосходство. Эта дань считалась одним из самых дьявольских и, вероятно, беспримерных инструментов покорения народов, какие только могло измыслить человечество.

Некоторые рассматривали конфронтацию Востока (турецкого) с Западом (христианским) как конфликт между двумя системами ценностей и двумя культурами, так же как сегодня воспринимается противостояние между коммунизмом и западной демократией. Но поскольку на приграничных территориях турецкие и христианские ценности переплетались так тесно, что становились практически неотделимы одни от других, нам разумнее всего считать, что во времена Дракулы этим противоборством двигало беспредельное честолюбие Мехмеда II, желавшего сравниться в своих завоеваниях с Александром Великим и готового ради господства над миром пробудить дух священной войны. Скорее всего, Дракула как современник Мехмеда, к тому же воспитанный теми же наставниками и в духе тех же ценностей, намного острее осознавал сокрушительную важность этой борьбы, нежели европейцы его времени. Не будь у государств Восточной и Центральной Европы, еще сохранявших независимость, твердой решимости поставить заслон захватническим амбициям султана, исламский мир, вполне вероятно, мог бы простираться теперь от Босфора до побережья Атлантики.

Именно при жизни Дракулы на Балканах зародилась идея Крестовых походов против османов: расположенные на окраинах Османской империи приграничные европейские государства желали во имя христианской веры бороться с исламским могуществом. Эта борьба за защиту Европы от ислама имела столь же важное значение, как и сопротивление испанцев завоеванию маврами в VIII в. Крестовые походы на Балканах во многих отношениях превосходили значением Крестовые походы XI–XII вв. в Святую землю для отвоевания Гроба Господня, поскольку теперь дело касалось судеб самой Европы.

У врат в Европу стражником стояла когда-то могущественная, а теперь истлевшая до мощей Византийская империя с ее гордой столицей Константинополем, возведенным императором Константином в 330 г. у пролива Босфор на месте греческого города-государства, называвшегося Византием. Хотя Византия считала себя продолжательницей имперского Рима и нередко именовалась Восточной Римской империей, языком общения она выбрала греческий. Византийская церковь в 1054 г. отделила себя от Рима, потому что Константинопольский патриарх не желал подчиняться епископу вечного, соперничавшего с блистательным Константинополем Рима, уже впавшего в разложение и варварство, – а теологические расхождения были измышлены позже, дабы оправдать раскол. Кичившийся своей тысячелетней историей, Константинополь претендовал также на культурное и политическое превосходство над средневековыми императорами-«выскочками» (чье скороспелое императорство началось в 800 г. с коронации Карла Великого папой Львом III) и их преемниками. В начале XV в. Византийская империя все еще сохраняла славу и огромный престиж, а Константинополь неудержимо притягивал к себе алчные взоры могущественных потенциальных завоевателей как с Востока, так и с Запада. Еще сильнее их аппетиты распалял тот факт, что город утратил репутацию непобедимой военной твердыни после того, как был завоеван в 1204 г. подстрекаемыми Венецией крестоносцами. Православные императоры Византии растратили всю свою силу на войны с римско-католическими крестоносцами и своими балканскими соперниками, в особенности болгарскими и сербскими правителями, которые настойчиво стремились заполучить императорскую корону. В год рождения Дракулы Константинополь и его европейская периферия еще существовали – империя походила на диковинную саламандру с непомерно огромной головой и узким растянутым телом, образованным Святой горой Афон, Морейским деспотатом со столицей в Мистре, Фессалониками и горсткой островов в Эгейском море.

Одним из самых трагических аспектов в стремительном нашествии османов на Европу было нежелание западных держав защищать передовые рубежи своей культуры в Восточной Европе. С точки зрения реалий XV в. особенно необъяснимо, почему западноевропейским государям отказали моральный дух и политическая воля: династии французских правителей уже с самого начала консолидировали польское и венгерское государства; Венеция, Пиза, Генуя и Испания господствовали в Восточном Средиземноморье и в Эгейском море; а бесчисленные западные авантюристы занимали колонии, которые цепочкой протянулись вдоль оспариваемого восточного побережья и на островах близ берегов современных Югославии и Греции и тоже находились под турецкой угрозой.

Запад XV в. не отзывался на последующие призывы к Крестовым походам под благовидными предлогами, которые мало отличались от тех, что пробуждали столь глубокий эмоциональный отклик в век веры, во дни расцвета крестоносного движения. Вспомним, что французский король Карл VII – а Франция считалась «старшей дочерью католической церкви» и ее главной крестоносной силой – только-только вывел страну из самой разрушительной и долгой в ее истории Столетней войны. Карл VII и вскоре наследовавший ему Людовик XI (изощренным интриганством заработавший себе прозвище Вселенский Паук), имевший пристрастие развешивать молодых людей по ветвям деревьев и сажать в железные клетки своих противников во укрепление своей королевской власти, окончательно освободили страну от английских захватчиков. К тому же борьба с бургундскими герцогами за верховенство во Французском королевстве занимала их намного больше, чем война с турками. В сущности, преданность крестоносной традиции некоторое время сохраняли одни только бургундские герцоги, в чьих жилах текла кровь королевской династии Валуа, единственные, кто самостоятельно правил своими владениями на территории современной Франции. Благородным участием в Крестовом походе отца Дракулы в 1446 г. они отчасти искупили бездеятельность своих кузенов-королей в Париже.

Англию еще меньше, чем Францию, занимали мысли о противоборстве с мусульманами; славные традиции Ричарда Львиное Сердце оказались начисто позабыты. Зато страну раздирала отчаянная междоусобная война на выживание между союзами Алой и Белой роз (1455–1485, белая роза выступала эмблемой герцогов Йоркских, алая – Ланкастеров). Эта последняя в Англии феодальная война полыхала на протяжении почти всей жизни Дракулы. Единственные англичане, хоть как-то связанные с нашим повествованием, – это солдаты удачи, которые добровольно вербовались в крестоносные армии. (Один из таких ветеранов Крестовых походов, Джон Типтофт, граф Вустер (1427–1470), позже применил новый способ казни, подсмотренный им в Восточной Европе, и сажал на колья своих противников Ланкастеров. Впоследствии за свои преступления он был казнен.)

Средневековая Испания, если не брать немногие сохранявшие независимость королевства на севере полуострова, все еще изживала травму мусульманского завоевания, хотя арабы (мавры), в отличие от турок, обладали собственной высокоразвитой цивилизацией, отпечаток которой до сих пор хранит изысканная архитектура мечетей в Кордове, в те времена бывшей более передовым центром просвещения, чем Париж или Оксфорд, особенно в естественных науках и математике. Свободные пиренейские королевства постепенно отвоевывали у арабов испанские земли в ходе череды войн, Реконкисты, которая оставила глубокий отпечаток в душах людей, особенно в Кастилии: кастильцы были фанатичными католиками, нетерпимыми к чужой вере, готовыми на любые жертвы, чтобы защитить свою страну. Хотя, по сути, кастильцы были крестоносцами у себя дома и сумели сбросить иго мусульманства, борьба с турецким нашествием на Востоке их не слишком прельщала – немаловажную роль в этом, безусловно, играла географическая отдаленность Кастилии от Восточной Европы. Как и соседи-португальцы, которые под предводительством короля Генриха-Мореплавателя в поисках расширения своих владений обращали взоры за океан – совершали кругосветные плавания вокруг Африки, исследовали Дальний Восток, – Кастилия в правление королевы Изабеллы в конце концов тоже приобщилась к морским экспедициям с целью открыть и завоевать новый континент. Изабелле Кастильской выпало стать покровительницей Христофора Колумба, появившегося на свет лет за пять до того, как Дракула стал князем.

Среди королевств, которые в будущем станут единым государством на Пиренейском полуострове, на Восток смотрел один только Арагон. В частности, турецкая угроза всерьез тревожила каталонцев Барселоны, одного из самых важных портов Средиземноморья, поскольку опасность нависла над их старинными торговыми путями и планами экспансии на Восток. Еще задолго до времен Дракулы прославилась Каталонская компания Востока (Каталонская дружина) – вольное объединение военных наемников под предводительством Рожера де Флора, имевшее целью защищать византийских императоров от всех их врагов, хотя, по существу, каталонцы воевали за себя и за свои интересы. Арагон (в состав которого тогда входила Каталония) предполагал за счет балканских Крестовых походов установить торговые и политические контакты на побережье Эгейского, Адриатического и Черного морей. Показательным примером честолюбивых устремлений арагонского короля Альфонсо V служит решение его побочного сына Ферранте сделать столицей и центром своей власти Неаполь – ввиду его близости к восточному театру войны. Ферранте сохранял свою власть методом устрашения (террора): большинство политических противников он убивал, давал их телам мумифицироваться и выставлял в своем королевском музее, похваляясь этой жуткой коллекцией перед гостями.

Ксилография на фронтисписе издания Geschichte Dracole Waide («История Дракулы воеводы»), Нюрнберг, ок. 1488 г.; манускрипт начинался словами: «В год 1456-й от Рождества Господа нашего Дракула совершил многие ужасные и невообразимые уму дела…» Музей Фонда Розенбахов

Италия XV в. была главным средоточием и центром Возрождения. Но не только. Хотя Никколо Макиавелли родился лишь в 1469 г., цинично-безнравственные принципы, которые он изложит в трактате «Государь» (1517), вовсю практиковались и до того, как книга увидела свет. Конечно, в те времена среди бесконечно враждовавших республик и городов-государств Северной Италии почти не просматривалось признаков итальянского патриотизма и еще того меньше – крестоносного духа, хотя от Балкан Италию отделяет не более чем 30-мильная полоса пролива Отранто.

На севере Италии могущественных Медичи куда больше Крестовых походов прельщало обогащение за счет создания первого международного банка Европы, что, безусловно, указывает еще на одну черту сходства между той эпохой и нашей современностью. Огромные денежные ресурсы банка, имевшего многочисленные отделения в европейских столицах, позволяли Медичи финансировать торговлю, баловать себя невиданной роскошью, подкупать «кого следует» для обеспечения угодных им результатов политических и папских выборов, а также обзаводиться родственными связями с высшей аристократией и королевскими домами. Козимо Медичи, в определенном смысле основатель династии, выставлял себя покровителем классического Ренессанса. В дальнейшем его внук Лоренцо Великолепный добил последние крупицы конституционного правления на севере Италии. В других итальянских государствах политические стандарты пали ниже нижнего предела, поскольку средневековые коммуны сами рушили свои свободы тираноубийством. Этот период в Италии (и повсеместно) отмечен возвышением амбициозных и абсолютно беспринципных автократов, которых иногда называли condottieri, кондотьерами. В стремлении к политической власти они прислушивались только к голосу собственного честолюбия, не гнушались никакими средствами и ради дела истребляли своих противников целыми семьями.

Папство, управлявшее Римом и землями в срединной части Италийского полуострова, переживало трудности, которые сильно ослабляли его естественную роль во всяком Крестовом походе и сводили на нет былой престиж, завоеванный во времена, когда папы выступали вдохновителями крестоносного движения. В описываемые времена Церковь еще оправлялась от опаснейшего в своей истории кризиса, Великого раскола (1378–1417), когда папы в Риме и избранные им в пику в Авиньоне (и позже в Пизе) антипапы соперничали за верховную власть в католическом мире. После Базельского собора, который был созван в 1431 г. для разрешения конфликта, как раз в год рождения Дракулы, последовала еще более грозная напасть, когда император Священной Римской империи вознамерился заменить единоличную власть папы властью кардинальской коллегии. Противостоять этой куда более опасной угрозе помогали расторопные действия папы-венецианца Евгения IV и его легата, искусного в дипломатии кардинала Джулиано Чезарини. Позже оба будут тесно связаны с балканским крестоносным движением 1440-х гг.

В сущности, бурная деятельность папы имела целью отвлечь внимание от разлада внутри католичества посредством преодоления схизмы (раскола) между восточным и западным христианством, разделявшей две Церкви с 1054 г. В сущности, воссоединение мыслилось как пролог к объединенному Крестовому походу обеих ветвей христианства против турок. И это историческое соглашение было достигнуто в 1439 г. на Флорентийском соборе, во всяком случае, на бумаге, чему поспособствовало присутствие константинопольского императора Иоанна VIII. Однако многие митрополиты из православной делегации, особенно русские и румынские, отказались ставить свои подписи под итоговым соглашением, Флорентийской унией. Преемник Евгения папа Николай V в итоге восстановил авторитет престола Святого Петра, заставив противоборствующих пап отречься от сана и тем устранив внутреннюю угрозу папству. Правда, он был куда менее успешен в претворении воссоединения двух Церквей на практике. Чем готовить Крестовый поход, этот блестящий знаток и ценитель искусства, превративший Рим в культурный центр Возрождения, предпочитал коллекционировать рукописи классических сочинений Древней Греции и Рима, основал Ватиканскую библиотеку, покровительствовал вольнодумцам, высказывавшим опасные антиклерикальные идеи, в частности гуманисту Лоренцо Валла[13]