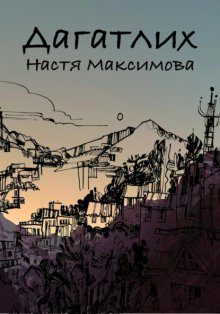

Дагатлих бесплатное чтение

индийские путевые заметки, осень 2024 года

10 октября, Белгородский поезд. Из Петербурга в Тулу

Не спится…

За окном ночь протекает сквозь мир.

Отсветы фонарей бродят по купе и пускают причудливые фигурные тени. Небо тёмное и высокое. Где-то высоко в нём набросано рваньё тяжёлых облаков. И ожерелье фонариков мерцает на горизонте. Цвет сейчас из реальности почти совсем ушёл.

Знаешь, я безумно люблю огоньки деревень, через которые поезд проезжает ночью. Они крошечные, зато – отчаянно бесстрашные среди этой густой, как битумный лак, молчаливой темени.

Меня подташнивает. Так всегда, если с простудой долго лежать на спине – но это ничего страшного. Я не могу уснуть и потому пишу. Мне ещё сосед помогает: думается, он мог бы давать уроки по художественному храпу…

Соседи у меня интересные:

Тётя Люда живёт в Петербурге, а родом из Щёкино – почти моя землячка. Она прошла через два инсульта, а жизни в ней столько, что хватило бы оживить всех моих одногруппников во время сессии. Она рассказывает, как два раза сажала бархотки на газоне во дворе, как дважды они погибали и как она снова будет сажать их нынешней весной.

Болтливый Вадим из Белоруссии сразу перешёл со всеми на «Ты» и стал любопытствовать, какая у кого жизнь.

Алексей – мужчина лет сорока, с восточной внешностью; наверно, с недавних пор изучает русский. Мы пытаемся объяснить ему, что такое станокавая графика. Он думает, это что-то про театр. В какой-то момент с просветлённым лицом восклицает: «А-а-а! О!.. Только я всё равно не понял».

Станковая графика – феномен весьма обширный. Для меня это значит везти с собой в Индию огромный пенал с цветными карандашами и толстую папку бумаги. Как я её буду к мотоциклу крепить?..

Станковая графика – это боготворить цвет и ненавидеть прямые линии, но всё ещё быть графиком. Это лечить дерматитные руки, но работать без перчаток, потому что иначе ничего не получится. Это смотреть на мир и видеть, что он красивый. И стенографировать на бумаге влюблённость в его красоту.

.

В этом путешествии героев много, но пока я представлю троих. Я, Настя, которая светит тебе спрятанным на ладон солнцем. Я рассказываю истории. Со мной пушетесвует моя мышка Тиу – белая некогда, а теперь серая и замызганная, из икеи. Стражник моего детства. Она хрупкая, задорная и смешная.

И давай я тебя представлю – ты же тоже живёшь в этом тексте. Ты, ****

.

Привет. На связи я из будущего. Я вынуждена стереть отсюда твоё имя, но тебе пока этого знать не надо.

.

Поезд трогается с ночного тихостоя. Света фонарей начинают скакать по купе. Я еду из дома в дом, хотя на самом деле дом мой – везде, где я могу писать тебе.

Нынешняя ночь, молчаливая, чудаковатая, приболевшая, когда кромка горизонта едва чиркнута тусклым сиянием неба – день рождения Путешествия.

Огоньки убегают. Я – один из них. И ты видь его, даже если темным-темно. У тебя теперь даже на самые тёмные времена есть верный источник света.

11 октября, Тула

Тула – моя любимая, маленькая, задыхающаяся дымами. Панельки сиротливо смотрят в небо и во что-то, наверное, верят. Тула часто бывает серая и смурная. Уставшая, как уставшими бывают люди после долгой скучной работы. То ли ребёнок, то ли старушка; мне хочется приголубить её, пообещать, что всё будет хорошо. Я возвращаюсь к ней, как к заболевшему родственнику.

Снова как в первый раз на неё смотрю. Такая же и другая, потому что я приезжаю в неё каждый раз немного другой собой. А каждая трещина в асфальте помнит, как я росла. И ей с новой мной малость непривычно.

.

Сегодня был литературный вечер. Я уже какой раз провожу его в кофеенке, куда меня позвали знакомые. Это моя дань родному городу – хоть что-то. До конца мне за всю жизнь не расплатиться.

Знаешь, как сложно быть иногородней?

Что интересного мы нашли:

Раз – Психический перегной – это когда в почве-душе что-то прорастает, заканчивает свой жизненный цикл и остаётся. Чем дольше мы живём, чем большим чувствам позволяем в нас вырасти, умереть и уйти, тем больше в нас психического перегноя.

Два – Очень страшно признать, что ты что-то умеешь. Тогда надо взять на себя ответственность идти покорять новые неумелости.

Три – Чудеса случаются.

11 октября, Москва

У нас тут серо-лиловая туманность и тишина. И – половина шестого. Тула спросонок зябко ёжится.

Огни идут до самого горизонта: дороги цепочками, архипелаги заводов, редкие бессонные окна. А пока я это пишу, из-за крыши вылетают чернильные кляксы-вороны – у нас тут особенные вороны, чудесные. Они умеют зашивать небеса.

Я смотрю из окна в переулок, где всегда скачут бесноватые рыжие тени. Только они сейчас они в лиловый перекрасились – для конспирации. Я наблюдаю за их жизнью с самого детства.

Каждый раз, когда надо рано выезжать, у меня дух захватывает. Чувствую себя настоящей бродяжкой, может, даже менестрелем или контрабандистом.

.

Я смотрю, как новостройки растут над крышами деревенских домиков, которые смотрели, как расту я. Уставший деревянный пригород. Такси уносит нас – меня, Тиу и родителей – в сторону Москвы.

Сизый от тумана, золотистый плешивый лес глядит как живой, преданно, светло и тоскливо. Осень рождается. С днём её рождения!

.

Год от года эта дорога провожает меня из Тулы в Москву. Через лес, вверх-вниз, вверх-вниз, извивается курчавая спина земли. Ей тесно в пригородах, но я помню, как она раскидывается во всю широту горизонта – там бездонное небо и ветер несётся как бешеный. Это по пути на Байкал. Там физически ощущаешь, что все мы крошечные, как искры от бенгальских огней. Зато умеем светиться.

.

Аэропорт…

Снова мне страшно на взлёте. Всё думаю – вдруг небо не отдаст? Вдруг не увижу всех оставленных на Земле? Вдруг умру вот сейчас и не успею дописать книгу?

Хотя я же пообещала тебе, что вернусь, теперь должно быть не страшно. Надо сдержать обещание)

.

Про небо

Небо – моя огромная любовь. Мне нравится задирать голову, ладонями ловить ветер, представлять, что он – живое существо, упругое, прозрачное, разноцветное, на китайского дракона похожее. Хочется настроить с ним контакт.

Сейчас небо спрятало свою синеву, и вся его огромность только умом ощущается. Я как будто вишу в пустоте, но небо не пустое. И – ты знал? – всякая водная гладь – перевёрнутое небо. Всякий лоскут неба – перевёрнутое море. А по небо-морю бродят бестии и седоки ветров.

Седоки – лихие, прекрасные, вдохновенные люди, которые не боятся прыгать в объятья пропасти и знают, что там, по ту сторону прыжка их подхватят руки ветра. Седоки странствуют на летлкрылах – это аппараты наподобие Летатлина. Они бывают крошечные и огромные, с самой разной конструкцией и для разных целей. У одного горного озера есть целое кладбище. Пёстрые, звенящие, играющие лентами остовы механических птиц спят там, на берегу. Они ждут, когда их снова настигнет перелётность.

Ещё в небе есть Сааг – это оборотни, которые носят в себе частички подкроватной темени. Темноты того Ничто, откуда рождается мир, из материи для ткачества снов. Эти птицы умеют клювами зашивать облака.

Ветра – тоже небесные жители. Они – существа. Некоторые народы придуманного мной мира верят, что люди после смерти становятся ветрами.

Всякие птицы, оборотни, и бестии тоже бродят по небу. Всех их можно встретить в пути.

А ещё в небо можно упасть…

Мне очень дороги мои небесные друзья. Я их с тобой знакомлю, потому что верю, что вы поладите. Я хочу подарить тебе знание, что они есть, признаться, что они населяют моё небо.

Представляешь, для меня ветра – живые. И для тебя теперь тоже – если согласишься в это поверить. Для тебя теперь каждая лужа – перевёрнутые небеса.

12 октября, Ришикеш

Белый туман бродит по парковке аэропорта. Он тяжёлый и душный, как снятый с чердака старый ковёр. Мы с Тиу рады: эта туманная ночная духота нам уже знакома, как и пряный древесный запах – с него начинается Индия.

.

Сейчас я представлю ещё нескольких участников путешествия.

Есть мои родители. Отец приобщил меня к Тарковскому, Аквариуму и мотопутешествиям – пожалуй, уже многое о нём говорит. Он любит пить молоко с булочками и шуршать рыжими пакетами «Globus». Он умеет Принимать Правильные Решения.

Мама – не буду говорить, сколько ей лет, но выглядит она в полтора раза моложе. Бегает в парке даже в минус двадцать, любит воздушные шарики, мечтает о домике с камином в лесной глуши и всегда о чём-то переживает. Так старательно переживает, что это ещё надо пережить.

Сегодня к нам в аэропорту присоединились Мишутка и ДимаS – папины друзья-мотоциклисты.

Димаса я совсем не знаю. Здоровенный такой господин с громовым голосом и весёлыми глазами. У него лицо как у дружелюбного диплодока.

Мишутка – человек, который единственный в мотокомпании не будет выпивать на Новый год, чтобы в случае чего поехать спасать потеряшек в лесу. Даже если у него температура. Он высокий, могучий, лысый и с орлиным носом. Есть фотография, где он пьёт из канистры солярку.

.

Меня тянет уснуть, и я сгибаюсь в уродливой неудобной позе. Туман несётся мимо окон с темнотой вперемешку. Мама возмущена тем, как водитель справляется с машиной. Я блаженствую от ощущения, что все звуки проглочены белым заоконным маревом, что теперь мы летим будто без сопротивления воздуха, мягко, гулко и невесомо.

Когда я просыпаюсь, туман загорается розовым и лиловым. За его космами нежно голубеет и лиловеет небо; тихо дышат деревья. Солнце глядит на меня через листья и смог.

Мы с родителями (и Тиу) на одном такси, Мишутка с Димасом – на другом. Сейчас стоим все вместе и ждём, пока наши водители позавтракают. Разминаем ноги, потягиваемся. Я заново вспоминаю сладкий, пряный запах индийского воздуха. Он тяжёлый тут, но, чем выше в горы, тем чище и невесомее станет.

Вы все берём чай. Чай масала. Ох!.. Я могу тебе сварить в Петербурге, но такого, как тут, нигде больше не попробуешь.

Его подают в маленьких глиняных стаканчиках с кривым дном. Крепкий, чёрный, с жирным молоком, перцем, имбирём и сахаром. В обычной жизни я посчитала бы чай с сахаром извращением, уж простите, но этот, которым можно наесться, сладкий, как здешний воздух, мягко-молочный, как вода в Ганге, перчёный – это один из самых прекрасных напитков на свете. Я по нему скучала.

Я помню, с каким лицом папа брал первый за поездку стаканчик чая почти два года назад. Только теперь я понимаю, что для него это значило.

.

Ришикеш поначалу может обескуражить. Ты приезжаешь, и тебя накрывает гвалт. Движегие не улицах сумасшедшее. Коровы идут вперемешку с машинами, мотоциклами, велосипедистами, тук-туками, собаками и пешеходами. Посреди улицы они могут остановиться и развернуться, или лечь, или справить нужду. Тротуара нет, пешеходы просто жмутся к обочине дороги. В нескольких сантиметрах от тебя то и дело проносится что-то пугающе тяжёлое и с мотором. Торговцы фруктами катят свои тележки – прямоугольные платформы с ржавыми колёсами – а на них бананы, яблоки, и кокосы – все подгнившие и запылённые.

Перед улицами на огромных плитах, в металлических здоровенных кастрюлях что-то готовят, многоцветное, пахучее и жутковатое. И варят чай – тот самый. Ходят рыжие монахи, старики и калечные – просят милостыню. Вот впереди бредёт дед с причудливым музыкальным инструментом и наигрывает – под его музыку хочется покачаться, зажмурившись, или долго смотреть на горы.

Пахнет специями, чаем, благовониями, машинными газами и продуктами жизнедеятельности коров.

Мама в ужасе. Она оглядывается потерянно и злобно и не может понять, почему я такая счастливая. У неё тотальная брезгливость: к посуде, из которой нам предстоит есть, и к еде, к земле, по которой идём, к воздуху, которым дышим.

Я сама не понимаю, почему я чувствую себя здесь дома. Почему мне здесь так хорошо, как будто это место любит меня. Оно являет себя простосердечно и искренне, какое есть, и точно смушённо улыбается. Оно с неумелой нежностью держит тебя на грязных руках своих улиц. Говорит: «Вот я. Ну да, какое есть, но мне жить хорошо. И пусть тебе будет со мной хорошо».

.

В номере нет горячей воды. Я моюсь под холодной. Из высокого узкого окошка идёт солнце и поджигает струи белым золотом. Я встаю под них, и мне вдруг становится очень просто и счастливо: я всей душой чувствую, что вода – понимаешь, просто вода, которая льётся сверху – огромное Благо. Прямо Благо, как верующие говорят.

.

Воду в Индии надо пить, не касаясь губами горлышка. Вливаешь в рот струю через край. У меня до сих пор часто не получается не облиться.

.

При входе в каждое помещение надо разуваться. Чтоб не забыть, достань разок из памяти вид уличного асфальта.

.

Вечером мир заполняется мягким рыжим сиянием. Медленно просыпаются разноцветные фонари. Баньяны нежатся в закате и шелестят – интересно, это они друг другу сказки рассказывают, или философствуют, или каждый из них так сам с собой думает вслух? На деревьях мигают гирлянды. Каждый цветной огонёк – отголосок огня-солнца, лениво и величаво ползущего поцеловать гору.

Люди в праздничных одеждах высыпают на улицу. Город погружается в праздник; он весь похож на лавочку с фейерверками, которая ожила и сошла с ума.

Вот бы наткнуться на толпу уличных барабанщиков, чтобы они перевернули своим грохотом улицу, чтобы устроили в Ришикеше День Летучих кораблей – благо вот он, Ганг, совсем рядом за крышами. Ты ещё не знаешь, что такое День Летучих кораблей… но! Я тебе потом обязательно расскажу)

.

Я высоко на холме, смотрю на ночь и улыбаюсь ветру. Гора притворяется облаком. Её невесомое могучее тело зависло над Гангом и глядит на нас глазом одинокого окошка-огня. И другие огоньки, маленькие и бесстрашные, плавают в лесной темноте ниже по склону. И ветер добегает с дальнего склона, ласковый и весёлый.

.

Маме стало плохо. Что-то не так с давлением, то ли слишком низкое, то ли слишком высокое – без прибора не скажешь. Теперь вся компания бредёт домой, ещё весёлая, но смущённая; мы втроём впереди. Я иду прямо и крепко держу маму за руку – я хочу, чтобы она знала, что я у неё есть и буду её защищать. Она вдруг становится совсем слабая и крошечная.

Машины. Тук-туки. Коровы. Ришикеш с беспощадной остротой напоминает о смертности. Почему я так живо её сейчас вижу? В Индии же весь мир, всё, что в нём есть, ласковое и нестрашное. Даже смерть.

Только, когда умираешь, намного сложнее связаться с близкими – это-то и страшно.

Пожалуйста, давай договоримся, что будем жить долго!..

.

… я тебе звоню, и всё становится хорошо. Смерть уходит из мира.

13 октября, Ришикеш

Я вижу ласковый голубой ветер – он перебирает листья. Вижу разноцветные коробочки домов, похожие на детский конструктор. Небо у горизонта золотисто-белое, а выше – прозрачно-голубое. И в нём купается склон, весь кудрявый от деревьев.

Представляешь!? Мимо меня по дереву только что прошла обезьяна)

.

Мы переплываем в лодке через Ганг. Жара льётся с неба, и молочная зелень реки кажется легче воздуха. Лодочка движется быстро, мягкими скачками. Прохлада поднимается к небу, а блики бегают по водной глади попрыгунчиками.

Со мной здоровается корова: давит в живот тупыми рогами, напирает, жмёт к стене. Хочет об меня голову почесать. Мальчик, торгующий цветами, отгоняет её водой, которую только что набрал из Ганга в пластиковую бутылку.

.

К нам присоединяются двое новых путешественников: Миша Гриндерс и Лёля (Оля). У всех мотоциклистов есть клички.

Лёля – девушка с красивыми хрипловатым голосом. У неё искристые большие глаза, лицо как с этюдов крестьянок. Говорит она задорно и по-хорошему просто.

Гриндерс правда немного похож на медведя – рыжеватого и дружелюбного.

.

Дома в Ришикеше – бетонные многоэтажные кубы, раскрашенные в разные цвета. В них есть крошечные дворики, балконы и лестницы, площадки для садов; всё пестрит вывесками, перекрывающими одна другую, флажками, гирляндами, вывешенными на продажу оберегами и шароварами. Кое-где квадратичный ритм домов разбивает выпуклая крыша храма, похожая на бутон каменного тюльпана.

Здания утопают в раскидистом лесе, они кажутся наростами на спине огромного зелёного зверя. Горы дышат. Их ласковое дыхание качает город, толкает реку вперёд и тихонько обнимает людей за плечи.

.

В магазине с симками все сотрудники в постиранных рубашках. И волосы лачат. Это выглядит противоестественно среди пыльного пахучего безумия.

.

Улочка искрится. Над ней, на сетке пляшет стая блескучих лент. Небо точно порезали, и теперь его сияющая изнанка треплется на ветру, и льётся в улицу, окропляя людские лица.

.

Мы сегодня в первый раз выбрались на мотоциклах!

Привычная позиция за водителем – ноги на подножку, руки держатся, голова в два раза больше из-за шлема – и тело радуется этой вроде бы неудобной позе, поёт, становится невесомым, взвинченным. Уже инстинктивно поворачивается и сгибается как надо, привстаёт на прыжках. И ты всем существом чувствуешь скорость. Ветер врезается в тебя, но и вместе с тобой летит.

Мимо проносятся деревья, дома, навесы с цветами, едой и тряпьём, храмы, люди, коровы; и нефритовая лента реки всё время горит где-то рядом. По тебе бегают пятна солнца. Тебе прохладно. Тебе стремительно. Тебе вольно, будто ты летишь сам, будто ты сам по себе способен к полёту. Радость моя, я бы так хотела, чтобы ты когда-нибудь это почувствовал!

Мы едем колонной, в четыре мотоцикла. Я с отцом (и Тиу), мама с Мишуткой, Гриндерс, Димас и Оля. Останавливаемся заправиться. И тут я вижу такое, что вижу очень редко и что каждый раз – сокровище. Мама улыбается. Она в куртке, в которой проездила всю свою мотоциклетную молодость. Пропало её неправильное давление, и брезгливость, и вечные удушливые мысли, что радости в жизни уже не будет. Я тебе потом расскажу, как мне за неё бывает страшно. Но не теперь.

Дальше, прочь из города, на серпантин, в горы, в лес! Мимо крошечных селений. Мимо придорожных уличных забегаловок, где готовят магги с умопомрачительным количеством специй. Мимо разодетых в празднично-яркое индийцев, мимо мартышек, рассевшихся на дорожных ограничителях.

Только в Индии можно так осязать глазами, насколько пространство глубокое. Горы, склоны – до невероятности далеко. Весь воздух прошит густым дымчатым солнцем. Всё внутри меня наполняется ликованием, мне хочется смеяться в голос. Простор! Простор светоносный, поющий ветром, волнующийся зелёной шкурой леса, того, что шире горизонта, потому что за горами горизонта нет.

Этот прошитый солнцем бескрайний воздух – тоже – Благо. Кажется, хватит его вдохнуть, и станешь счастливым.

.

Храм, куда мы приехали, был моим первым индийским храмом. Тогда было холоднее.

Сейчас я разуваюсь при входе естественно и привычно, а мама очень возмущается. Её пугает степень чистоты – точнее, античистоты – пола. Она идёт на цыпочках, а ребята над ней подтрунивают. Меня не пугает грязь. Тут, под моими босыми ногами, уже огромное количество чужих босоногих следов.

Мы идём по узкому коридору, огороженному сетками. На внутреннем дворе можно немного постоять, посмотреть на храмовую крышу – резной бутон тянется вверх. Она расписана всеми цветами, всего более – красным. Под крышей фриз со скульптурами, мифические сцены. Стройные молодые боги по размеру почти как люди. Это даёт жутковатое ощущение присутствия, будто под крышей стоят застывшие актёры, которые вот-вот отомрут и продолжат танцевать.

Внутри храма много веков дремлет огромное дерево. Кажется, баньян. У него целый лес корней, от тоненьких до таких, которые в обхвате шире живота самого широкого из наших мотоциклистов. Люди привязывают на корни ниточки. Свои сокровенные желания оставляют. Сейчас этого нельзя, всё загорожено плёнкой. Но я всё равно чувствую добрую мощь ствола и корней, чувствую, как много людей прошло мимо него, доверило ему свои чаяния – и мне этого довольно, чтобы стало светло. Я улыбаюсь дереву, как доброму знакомому.

Индийцы поливают дерево розовой водой, которая тут повсюду продаётся. В пластиковых убогих стаканчиках. В углу стоят мусорные контейнеры, и на наших глазах мужичок переворачивает их; с пустотелым грохотом пластиковая шелуха рассыпается по полу, а деревянная метла заталкивает её через дырку в канаву. Лучше не задумываться, уберут её из этой канавы или нет.

Мы обшариваем верхние части храма, где монах что-то жжёт у алтаря и предлагает намазать пришедших пеплом. Проходим мимо стола, на котором оставляют куриться пахучие деревяхи. И вот мы уже у выхода. Все хотят возвращаться. Мы с отцом застываем, глядя на крышу, и оба мысленно улыбаемся спрятанному под ней дереву. Мы рады, что снова встретились с ним. Папа говорит: «Я здесь всегда только об одном прошу – позволь мне снова сюда приехать».

Позволь мне снова сюда приехать. И всё тебе показать.

.

Как одет мотоциклист:

Раз – крепкие ботинки, желательно непромокаемые – но обязательно дышащие

Два – плотные штаны

Три – защитные наколенники

Четыре – куртка с защитой

Пять – перчатки

Шесть – шлем

Семь – по необходимости – дождевик и пакеты, примотанные скотчем к ноге – вместо бахил

Восемь – несколько слоёв одежды подо всем этим – в зависимости от температуры. Количество слоёв варьируется от одного до бесконечности.

Всё это весит примерно как бренность мирового бытия.

.

Ещё немного о бренности бытия:

Я – аллергик. Могу задохнуься от кусочка ореха в еде. Для меня опасно даже, если еду накладывают ложкой, на которой остались следы, или на плохо вымытую тарелку.

В Индии всё готовится с огромным количеством специй, и что там намешано – леший его знает. Одно скажу: от местного карри меня всегда высыпает.

Готовят в огромных общих кастрюлях, и никто не знает, насколько часто их моют.

Я не ем мясо и рыбу, поэтому привезённой с собой тушёнкой перебиваться не могу.

У меня брекеты, поэтому без ножа я не могу есть ничего твёрдого, и сразу после еды нудно почтистить зубы.

И надеть специальные резинки. А перед едой – снять. Чистыми руками, само собой – значит, надо найти чистую воду и приличное на вид мыло. Мылящееся. Или антисептик, спиртовой, что не очень приятно, потому что у меня дерматит.

Как видишь, поесть в Индии для меня – тот ещё квест.

P.s. не переживай за меня, пожалуйста, я умею тут выживать!

Остальным куда проще, у них только одна беда: всё очень острое, даже есть говоришь: «No spicy. Zero spicy!» Всегда можно взять пустой рис, овощной салат или роти – это самая вкусная лепёшка на свете. Мука, соль, вода и чуть-чуть масла, этакий блин с чёрными пупырками подгорелостей – но это самый вкусный хлеб на свете.

Вечером все берут рис с овощами и овощные же бутерброды, и чай, конечно. Я беру томатный суп и нарезанные свежие овощи. Беру это везде и всегда, потому что знаю, что туда точно ничего опасного не добавляют. В придорожной забегаловке всё ещё острее, чем в городе. Ребята щурятся, краснеют и смеются сквозь выступающие слёзы. Я невозмутимо хлюпаю своим огненным супом. Димас, который тоже его взял и ругается на его остроту, вдруг на меня оборачивается и говорит: «Слушай, а как ты его ешь?» Говорю: «Было бы приятнее, если бы он был не таким острым, но что ж теперь сделаешь».

.

Возвращаемся обратно по огромной пробке. Петляем между машинами, то и дело выскакиваем на встречку, потому что иначе невозможно двигаться вперёд. Мотоцикл маленький, вёрткий, ему не страшно. На въезде в город хочется зажмуриться, так близко от моих ног пролетают горячие бока легковушек и громких грязных грузовиков, которые похожи на цветных огнедышащих чудищ.

Один раз дорогу перебегает паук, с телом в кулак величиной и с длиннющими ногами. Вокруг дороги чёрное беззубое Ничто.

.

Вечером приезжают ещё четверо из нашей компании. Черепаха, его жена Вера, Миша Pate, он же Михаил Иванович, и его жена Света. Почему Pate – не знаю. А Черепаха – не потому что медленный, а просто фамилия у него Черепахин.

Pate – с лицом мудрого колдуна, морщинистый, улыбчивый, с низким вкрадчивым голосом. Он не переносит никакой музыки, кроме джаза и блюза.

Черепаха длинный, с седой бородой и седеющими жёсткими волосами, стянутыми в хвост. Он очень много где был и кашляет каждый раз, когда ест перец.

Они с Pate – очень уважаемые мотоциклисты.

Вера иногда – немного стихийное бедствие. Она добрая, но эмоциональная, и часто грозная, и за словом в карман не полезет. Периодически она вопит в сторону моего отца: «Олег, зачем ты нас сюда притащил, я тебя ненавижу!» Её все любят.

А про Свету я пока ничего сказать не могу, потому что Ришикеш пришиб её, и она уже несколько часов отлёживается в номере. Надо будет её поддержать обязательно.

Теперь мы в все сборе.

.

Знаешь, я однажды думала, насколько сильно наша жизнь подчинена нам. Насколько много мы решаем? Насколько много значат наши действия, если об их последствиях мы можем догадываться лишь до определённой меры? Как что обернётся? Мы же как будто почти слепыми по миру ходим.

Я думала-думала и поняла, что полностью от нас зависит только одна вещь. Мы выбираем, быть или не быть благодарными за то, что случается с нами. И я выбираю быть благодарной.

14 октября, Массури

Сегодня уезжаем в Массури. Сборы, проверка мотоциклов, суета; двери хлопают, моторы трещат, все куда-то ходят, мама пытается помыть голову. И все ищут еду.

Пока у нас это светопреставление, расскажу о том, что вчера не успелось. Что такое вечер с мотоциклистами.

Все собираются на крыше. Не обязательно на крышу, просто в нынешнем отеле это самое удобное место. Там стоит стол, вокруг которого на стульях рассаживается почти вся компания: Pate, Мишутка, Черепаха с Верой, Лёля, Гриндерс, Димас и мой отец, который почему-то остался без клички. Его все просто Максимовым называют. Света в номере, отходит с дороги.

На столе стоит несколько бутылок с алкоголем – каким, не знаю, потому что ничего не пробую. Металлические стопки. Раскрытая бумажная упаковка с сыром, другая – с колбасой. Идёт длинный разговор, где каждая фраза тянет за собой клубок воспоминаний – их поднимают из ила, в который уж раз рассматривают со всех сторон, смакуют, вертят. Чем дальше, тем шумнее становится смех, голоса начинают греметь и подскакивать. Мы с мамой сидим как неприкаянные, обе непьющие и всех этих историй не знающие. Зато горы красивые, хоть их почти и не видно. Какие-то ребята поют на крыше над нами. Белым огнистым полотном внизу лежит Ришикеш. Над горами течёт небо, в котором плещется крошечная ослепительная лодка-луна.

.

Все носятся кто куда. Я сижу в номере и слушаю хриплый скрип вентилятора…

.

Пока все собираются, давай я расскажу тебе про Олидлир.

Олидлир

Это лес, который живёт у меня в голове, и он очень похож на здешний. Смотри, сейчас я стою тут, рядом с тобой, беру тебя за руку и веду. Держись только крепче.

Мы на склоне. За спиной у нас скала уходит вверх – красноватая, рыхлая, оплетённая растениями. Дорога в мелких камешках. Впереди земля ныряет вниз, распахивая огромное пространство воздуха. Голова чуть кружится. Пыльно бормочет тёмная зелень. А за ней, сверкая, по светлому песчаному руслу катится Ганг – или другая река, если мы с тобой в Олидлире, а не в Индии. Решай сам.

За Гангом скала ползёт вверх – хочет взобраться в небо, выгибает к нему горбатую зелёную спину. Она становится всё прозрачней и голубей. Огромность гор невероятна. Пока не окажешься тут, не поверишь, что так далеко может быть тот берег воздушного моря. В ущелье течёт солнечная взвесь. Кажется, нужно пробираться сквозь неё, как сквозь тюлевые занавески. Проведи по воздуху рукой. Ощути, какой он прохладно-упругий и плотный от солнечного тумана.

Вот солнце выхватило и вынесло над сырым полумраком одну из скал. Скала морщинится террасами обнажённой земли. На ней растят пищу. Земля под солнечными лучами горит рыжим, а зелень свежеет и светлеет. Крошечные квадратные домики приткнулись в одну из морщин скалы и испуганно смотрят в пропасть. Если мы с тобой в Олидлире, то это селение горного народа Ирих. Отсюда до него можно добраться на летокрыле. Ирих ходят в цветных рубахах и шароварах, тоже не едят мяса, а страшные когти-серпы им нужны, чтобы собирать урожай. Они много поют, чтобы ветер доносил их голоса до соседних селений. И, быть может, до самих Олиманд.

Одиманды – это придуманные мной бестии. Некоторые из них похожи больше на людей, некоторые на зверей, некоторые на птиц. Они прямоходящие, четырёхногие и шестилапые, хвостатые и бесхвостые, крылатые и бескрылые, рогатые и безрогие, на некоторых растут мох и трава – такие они древние и большие. На Иххах, например, растут. Их не опишешь как следует, слишком уж они разные. Самое главное – они не боятся самих себя, сколь бы странными ни были, и умеют жить, не умерщвляя и не утаивая в себе ничего. Многим стоило бы у них этому поучиться. Поразительно знаешь что? Все они добрые, пусть кто-то и с тяжёлым характером. Получается, зло – это не то, что есть в природе жизни, а то, что появится, если эту жизнь давить и душить. Если бы все мы были бесстрашными – по-настоящему бесстрашными, а не безотчётно самодурными – мы бы все были добрее.

Я не знаю, есть ли Олиманды в индийских лесах. Вчера вот мы видели паука огромного. Но он, наверное, не считается.

Выше гор – небо. Мне даже страшновато, что я туда упаду – вверх. Посмотри на него. Из него льётся свет. По его бесконечно далёкому, упруго гудящему пологу бегут хтонические ветра-великаны и маленькие молодые ветерки. Я сталкиваюсь с одним и прошу его: добеги, дружище, до холодного Петербурга, загляни в окно – ты знаешь, в какое – проскользни мимо тёмных штор, спрячься в шкафу, дождись прихода хозяина и крепко-крепко обними его за меня.

.

За Димой погнался бык. У Димы в руках банан и ананас, и за это ему достаётся пара тычков под пятую точку. Мы пугаемся, а местные вокруг смеются и советуют накормить быка кожурой. Это не срабатывает. На быка несколько раз прикрикивают, он остаёт.

.

Старт! Одеваемся в мотокуртки и – вперёд. Знаешь, я чувствую себя седоком ветра)

.

Лес бежит вдоль дороги. Деревья в нём большей частью тонкие, они идут вверх танцующими кривыми. Но встречаются и великаны.

Баньяны – они похожи на одревеневших богов, добрых, сонных, рассеянных, но и грозных по надобности. У них могучие вспухшие стволы, оплетённые дополнительными корнями – этакая гигантская нить, связывающая небо с землёй. Баньяны властно распускают ветки по лесу. Свет скапливается вокруг них, точно на поклон приходит.

.

Иногда на обочине мелькают знаки, предупреждающие о слонах и тиграх.

.

Перед нами гонят яркие пыльные фуры. Смешные, витиеватые мелодии их гудков разлетаются над дорогой. На кузове надпись: «Please, horn». Пожалуйста, сигнальте. Здесь это способ обозначить, что ты тут едешь, поворачиваешь или идёшь на обгон.

Встречаются грузовики с открытым задником, где сидят индийцы, свесив над дорогой ноги. Они строго и сосредоточенно смотрят вокруг.

Мы едем колонной. Периодически останавливаемся и пересчитываемся. Я езжу так в первый раз, и мне интересно ощущать себя частью какой-то общности.

Постепенно дорога заползает на гору. Солнцу всё просторнее; на дальних склонах оно разлеглось, как гигантский блаженный кот. Мы проезжаем опустевшую долину реки, горящую пыльным серебром, и карабкаемся на крутой серпантин.

Скалы несут над пропастью домики и террасы с посевами. Ветер, весёлый, опьяневший от собственной свободы, вскачь несется над долиной, перекувыркиваясь и свища, врезается в лес и наполняет его лучистой небесной голубизной.

Знаешь, я ведь тут даже не в первый раз, а всё равно не верю, что такая красота бывает на свете…

.

Останавливаемся выпить чаю в местечке, где мы были с отцом почти два года назад. В округлой, как дно сферы, сковородке, в кипящем масле жарят овощные бутерброды. Сюда местные приходят. Наши ребята находят здесь мясные пельмени и теперь счастливы. Я прихлёбываю масала, оглядываюсь, улыбаюсь тому, что вижу. Знакомая дорога. Считай, родная. Изгиб, над ним склоняются добродушные деревья; громадные кусты на той стороне, расписанная подсолнухами бетонная стена.

.

Закат опускается. А мы уже высоко и видим всю долину, по которой ехали. Она воспаряет среди розово-лилового густого тумана. Небо такое широкое, что кружится голова. Громадные горы уходят до горизонта; они растворяются, сливаются с той сияющей туманной материей, куда ныряет солнце. Солнце – огромный розовый диск. Суровый и прекрасный, нежный и величественный.

Горы парят. Мы движемся невесомо, и невесомыми, нарисованными на лесной спине кажутся россыпи домиков. Только солнце, падающее в сияние горизонта, имеет тяжесть.

.

Массури – город в небе. Он нарос на верхушке горы, как колония моллюсков. Или гнездовье странных птиц с руками вместо крыльев.

Пока мы подъезжаем, в небо втекает темнота – горы синеют, лиловеют, сливаются с ней и медленно исчезают. Домики из каменных становятся будто бумажными, лёгкими-лёгкими. И превращаются в огни, теряя во мраке стены. Мир пропадает. Только страшный невидимый простор дышит на дорогу.

.

Мы попадаем в пробку. Прорываемся по встречке, сигналим, сигналят нам; ногам в защите жарко от нагретых машин. В старый город нельзя проехать с номерами другого штата. Нам в спины напирают, как будто впереди есть где развернуться – но там только шлагбаум и недовольное лицо контролёра. Пытаемся объяснить, мол – отель у нас там, мы не можем оставить мотоциклы где попало. Не помогает. Вокруг огнисто и шумно. Меж резных грязных стен полыхают вывески, мигают стрелки, грохочет музыка; сотни сигналок вопят в один голос. Звукам в узкой улице тесно. Мы полностью блокируем движение. Вокруг Мишутки собирается человек двадцать; он жестикулирует, вертится, громко что-то доказывает. Его лысая голова возвышается над смоляными индийскими шевелюрами.

Лёлю одну пропускают на мотоцикле до отеля, договариваться. Мы кое-как ретируемся до парковки. По пути знакомимся с мужичками по прозвищу кули – они за 200 рупий донесут наши вещи до номера. Узкие улицы ползут вверх, тёмыне, похожие больше на вентиляционные коридоры. В свете голой лампочки пылятся почерневшие бананы. Ребята из лавочки нас рассматривают. Кули обвязывают сумки верёвками, присаживаются, закидывают петлю на лоб и встают, даже не придерживая руками оказавшуюся на спине ношу. Улыбаются. Начинают шагать. Вслед за ними, увешанная мелкими сумками, я возвращаюсь в адскому перекрёстку, миную шлагбаум и иду по огненной реке улицы. Тиу в набедренной сумке, наверное, ничего не понимает.

.

Мы живём в отельчике за старым городом, запрятанным где-то в низине. Путь от него – по тёмной пустой дороге, по замызганным переулочкам с простенькими всё-продающими магазинчиками – здесь тепло, уютно, но немного тоскливо. Звёзды-домики мигают нам с дальнего склона. Мы стоим с местными в очереди за фруктами. Я гляжу, как люди привычно друг другу улыбаются, перекидываются базовыми приветствиями, уходят, уносят домой продукты – домой, подумать только.

Знаешь, я здесь, в Индии, везде дома – даже в тех уголках, где меня ещё не было. И одновременно я страшно скучаю. По новообретённому дому – дому-ощущению; дому «есть-к-кому-вернуться». Мне же на самом деле страшно неуютно в этом мраке в Массури. У нас холодный номер, и в раковине противно мыть руки. Здесь нет ни одного тёплого угла. А мне всё равно тепло. Конец путешествия невыносимо далеко, но там, в тогда, я вернусь к тебе – и будет так хорошо, что сейчас я могу ночевать где угодно. Мне ничего не страшно. Только страшно, что пропадёт связь.

Уже темно, и непонятно, где кончается гора и начинается небо, где кончается город и начинаются звёзды.

15 октября, Массури

Просыпаюсь в холоде. Мир тёмный, но его уже наполняют голосами птицы. День всходит из гор. Через штору я вижу только полоску света – она с каждой минутой всё ярче.

Из-под одеяла выползать неприятно и холодо. В полутьме, глядя на одну только полосу света в окне, я режу ржавеньким ножом невкусное яблоко. Фрукты тут так себе, но что мы их нашли – уже благо. Для чая воду надо греть кипятильником. И чай странный. Металлическая чашка. Так и будем жить три недели.

Папина футболка сохнет на вешалке – на все остальные поверхности противно вешать постиранное. Кажется, тут не убирали несколько месяцев.

Я чищу зубы ледяной металлической водой, закутываюсь обратно в плед сажусь дописывть заметку. Свету за окном становится всё просторнее.

.

Видел бы ты, что я сейчас вижу! Смотри – пропасть, цветущая, так и поющая зеленью. Солнце в неё выпадает туманной влагой и прорастает деревьями. И небо словно ближе и осязаемей гор. Облачные исполины – стремительные, непрерывно меняющие очертания; ветер у них в голове. Какой простор! Мне кажется, я не летала всю жизнь потому, что не нужно было, а на самом деле умею, и умела всегда. Разбежаться бы – и прямо по воздуху!

P.s. Не переживай, в пропасть я прыгать не буду. Мне нужно вернуться к тебе)

.

Я готовлю на газу овсяную кашу. Соль, вода, хлопья. Найденное накануне рыхлое топлёное масло. И добытая из недр сумки драгоценность – кусок сыра из самой Тулы. Сейчас это самая вкусная еда на свете.

.

Черепаха (мотоциклист) курит трубку, закинув длинные худые ноги на перила. Выстраивается маленькая очередь за овсянкой. Мантры летят на террасу из переулка, звенящие, светоносные – и, знаешь, точно тут не существует ни горя, ни страшного смога над Дели, ни смерти.

.

Родители привезли с собой в Индию икону Николая Чудотворца. Я привезла с собой Тиу. А если бы ты был здесь, ты бы привёз с собой контрабас?

.

Прохожу мимо магазина песочных часов. У хозяина, право, очень много времени…

.

Забыла рассказать: я встречаюсь в Ришикеше с девушкой по имени Куши. Она просит рассказать, что значит моё имя. Говорю: «Воскресшая». Очень редко ассоциирую себя с полной формой своего имени, странно его вспоминать. Имя Куши означает «счастье».

.

Представляешь, мы в летающем городе ночевали! Тут прямо на улицах небо. Оно течёт близко-близко и гладит нас по затылкам; гладит плоские крыши, черепицу, антенны, провода, сохнущее бельё и сосны. Улицы крохотные, хитроумные, как лабиринт, как внутренности спутанного нитяного клубка.

Мы поднимаемся на канатке на верхнюю точку города. Качаемся в стеклянном кубике. Я в временно заперта в крошечном пространстве с полузнакомыми, интересными, пожившими жизнь людьми, которые знали меня шестилетнюю, а теперь просят перейти с ними на «ты».

За окнами, качаясь, плывут деревья, крыши и переулочки. Выходим, шаримся по площадке, беззащитные перед ветром и взглядом гор. Находим кафе с пожухлыми, ещё до моего рождения покрашенной скамейками и столиками, крошечными, страшно хрупкими на фоне пропасти. С этих скамеек виден весь мир.

Папа заказывает здесь Магги – готовят на сковороде с приправами и жареными овощами. Ярко-жёлтая спиральная субстанция в металлической миске. Папа проносит её по всем: это такой обряд инициации.

.

Мне сейчас чувствуется всем существом, насколько прекрасна жизнь; хочется вцепиться в неё крепко, отчаянно, совсем раствориться в ней – чтобы не умирать. Но я закончусь когда-нибудь. Придётся уходить, а так не хочется. И не хочется, чтобы уходили те, без кого мир для меня опустеет.

Вот бы как-то заполучить гарантию, что, когда твоё тело придёт в негодность, тебя не выбросит отсюда. И – Господи, если ты есть, пожалуйста! – дай мне не потерять после смерти близких. Я не представляю себе того ужаса, какой будет, если связь между нами оборвётся, если мы никогда больше не сможем друг другу светить.

Да знаю я, что это глупо. Жизнь не даёт обещаний. А только я отказываюсь верить, что величайшее чудо этого мира может отменяться смертью.

Послушай! Послушай… Я боюсь потерять тебя.

.

«А только я отказываюсь верить, что величайшее чудо этого мира может отменяться смертью» – перечитываю я много месяцев спустя. Хотела бы я успокоить себя тогда. Сказать, что всё настоящее – бессмертно – где-то. А что умрёт, то, скорее всего, и живым не было никогда.

.

Я как будто только сейчас понимаю смысл очень простой фразы: «Я рядом». От Петербурга до Гималаев рукой подать, правда. Я рядом.

.

Статуя Махатмы Ганди одета в цветы. Хорошо ему, железному, стоять на вершине горы и смотреть на город.

Мы шатаемся по улочкам, весёлые, любопытные, забывшие, что в мире есть что-то, что нас пугало. Останавливаемся поглазеть на разрушенный отель над обрывом. Мама шутит – давай купим вот этот дом и будем в нём жить. Я, говорю, буду приезжать к вам сюда на каникулы.

Хочу добавить – осекаюсь. Хочу добавить – с тобой, но мне ещё так странно вслух говорить другим, что ты у меня есть и что я есть у тебя. Тут же вся наша мотокомпания. Но это ничего, привыкну. Иду-улыбаюсь зато теперь)

.

Мы спускаемся в тёмные проулки, где местные торгуют овощами. На прилавках лежат огромные вытянутые редиски, крошечные груши, острый перец, горошек, огромные нелепые огурцы. Мы дивимся на то, какие тут овощи. И на ржавые разновесы, какими пользуются торговцы, и на провод-франкенштейн, на котором висит одинокая белая лампочка.

Массурийцы – часть чуда, а сами об этом не знают. Представляешь – мы, наверно, тоже часть чуда, но не замечаем. Или оно вообще повсюду?

.

Мне кажется, красота – это выражение любви мира. Поэтому всё на свете – красивое.

.

Разговор Веры с хозяином отеля (который не понимает русского): «Five minutes! Ща… Щас принесу!»

.

Вся компания сидит на террасе и готовит ужин. Папа добыл кастрюлю и картошку – и теперь радуется. На столе снова появляются всякие фигурные бутылки, а я хожу вокруг с кружкой растворимого грибного супа. Темно, зябко, благодатно. Ребята понемногу вживаются в органику индийской жизни. Pate включил блюз из колонки, и теперь он бродит в горной темноте.

Пока я пишу, дверь открывается, и в номер деловито входит блестящая чёрная такса. Она – точнее, он – по-хозяйски оглядывается, но отец вежливо просит его уйти. Такс расстроен, он-то уж потянулся к пакету с колбасой. Дверь закрывается. А я думаю: как по-человечески смотрел на меня зверёк. Я представляю, каким он мог бы быть человеком – преподавателем-филологом или экономистом, высоким, со строгим прямоугольным лицом и в изящных очках, в выглаженной рубашке; житель вечно пустой квартиры, куда никто никогда вдруг не войдёт.

Мало ли, вдруг Такс правда им был? Индия, как-никак.

.

Пьеса в одном действии

Роли:

Настя (Я)

Ирина (Мама)

Олег (Папа)

Действие первое

Настя: Да ты помолодела…

Ирина: Правда?

Настя: Посмотри на себя – ты улыбаешься!

Олег: Да ваще! А под глазами у тебя что?

Ирина: Что?

Олег: Что-что? Ничего!

Несуществующие мешки под глазами проносятся по сцене в виде далёкого, нелепого и невероятного воспоминания.

16 октября, Массури, отель на горе (название уточню)

Вчера мы добыли настоящие яйца, и сегодня я их на всех варю.

Запотевшие окна превращают заоконные горы и небеса в витраж. Капли оставляют кривые борозды, и я с любовью рассматриваю их. Как будто я дома, маленькая, сижу в машине в осенний ливень и жду, пока мама вернётся из магазина.

.

Сегодня долгий переезд. Пакуемся. Мы весь день будем добираться до отельчика на самой вершине горы, откуда в обе стороны видно долину.

Уносим вещи вверх по дороге, мимо чумазых домиков, мимо ползущих по горам облаков, мимо грустных худых собак, лавок с овощами, мимо полицейского поста, которому мы доставили столько хлопот.

Тихонько сказать: «До свидания. Спасибо». И в путь.

.

Мне снится, как будто вся наша компания едет на музыкальный фестиваль. Думаю, он проходит в каком-то чудесном городе, которого на самом деле нет, который мне придумался и скоро обретёт тело.

В этом городе живёт мужик с крыльями, похожий на моего преподавателя по философии. Могучий, грузный, горбоносый, в бордовом тяжёлом свитере; имя его я пока не знаю. Но он очень важен для города. Крылья у него – как совиные, и хвост. Он их может убирать, если они мешаются.

Мужик пытается не то купить, не то настроить огромные дудочки – деревянные, разрисованные цветными опоясками и, наверно, чудесные.

Может, мы на самом деле едем в этот несуществующий город, к крылатому горбоносому дудочнику?

.

Я поняла, что меня воротит от необходимости делать что-либо ровно и правильно. Это потому, что мой отец всё всегда делает ровно и правильно.

Знаешь, в мире нет ни одной прямой линии.

Знаешь, нет никакого «правильно», потому что у каждого своя правда.

.

Мишутка забирает с собой блины с завтрака. Заворачивает в промасленную бумажку, под общий смех, с донельзя серьёзным лицом.

У него очень интересная манера улыбаться. Глаза радостные, а уголки губ вниз идут, и брови изгибаются, как у Пьеро. Мишутка тоже могучий и тоже с горбатым носом – наверно, он мог бы быть сыном мужика из моего сна. И он точно немного крылатый.

Так вот, Мишутка по-мишуткински улыбается и говорит: «Вот вы смеётесь, а через час хороводы вокруг меня водить будете!»

.

Мы летим через небо, по тонкой кромке асфальта на горной спине. Светоносная пропасть проглатывает скалы. По гребням выстроились деревца и тонко, как плетёнка книжной миниатюры, узорят небо. Горы к горизонту все белее; ощущение, что мир парит, и мы все способны к полёту – ты смотри, как мчится наша колонна, как лениво кренятся мотоциклы на поворотах – точно придуманные мной летокрылы в небе дают крен!

Мы забираемся всё выше. Когда солнце закатывается, наша пыльная кавалькада добирается до отеля и тут же, не скинув мешков, заезжает на холм – он же – отельная крыша. Я оказываюсь наверху и пропадаю.

Долину видно отсюда со всех сторон, а развернёшься – увидишь другую. Мы на самом пике скалы. Весь мир отсюда и до кольца горизонта нам виден – он разлёгся в сияющем, сочащемся туманом воздухе, и сквозь поры его ходит свет, и свет льётся сверху. И розовый сгусток света в облаках тонет. А по ту сторону встаёт луна. Ветер ласково обволакивает нас, сияющий, свежий, никогда не видевший заводских труб. Трава гнётся. Весёлые дети в телах сорока-пятилесятилетних людей улыбаются, стоя на крыше – отеля? Мира?

.

Pate угощает меня болгарским вином и пармезаном. Я почти не пью, и каждый раз заново удивляюсь. Меня быстро уносит, потом я засыпаю; а сегодня мне спать нельзя, мы же с тобой созваниваемся.

В отеле мы единственные посетители. Длинный пустой зал с множеством столов и стульев, с жутким скрипящим эхом – пугающе огромный для нас. Pate включает блюз, и эхо кидает незнакомые голоса от одного тёмного угла до другого. За окном чернота. Я пробую что-то тёмно-рубиновое, терпкое, вязкое и горячее – холодное, но горячее изнутри.

Знаешь, не будь тебя, мне было бы здесь до ужаса одиноко. Я уже не С-Родителями, хотя и еду с ними и являюсь их дочерью.

Я здесь вижу твоё лицо так же ясно, как горы. Я чувствую твоё присутствие так же живо, как если бы ты тоже сидел тут, на горе, в темноте, слушал бы музыкальное эхо и пробовал болгарское вино.

Я скучаю по тебе.

.

К нам приходят странные гости. Когда я сижу внизу, уже в полной темноте, приезжает машина, и выходят трое мужчин арабской внешности, с длинными жёсткими бородами, в белых одеждах и тюрбанах. Они стучат в закрытую дверь. В них есть что-то страшное, что-то в глазах – ещё не успев это назвать и испугаться, я соскакиваю с дивана и почти бегу наверх, к себе. В коридоре сталкиваюсь со служащим отеля. Он просит покинуть коридор.

Стою за дверью, слушаю глухой грохот, голоса, скрип стульев. Мне страшно. Я пишу тебе пожелание доброй ночи и заворачиваюсь в спальник.