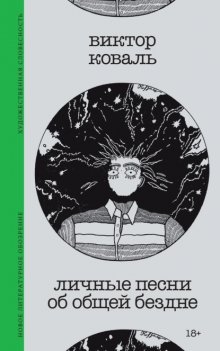

Личные песни об общей бездне бесплатное чтение

© В. Коваль, наследники, 2025

© М. Айзенберг, состав, предисловие, 2025

© Н. Агапова, дизайн обложки, 2025

© ООО «Новое литературное обозрение», 2025

От составителя

Этот текст следовало бы назвать «Вместо предисловия», потому что нормальному предисловию положено по закону жанра быть сдержанным и несколько отстранённым. У меня это точно не получится.

Познакомились мы с Виктором Ковалем осенью 1966 года. Следующие почти 55 лет я удивлялся ему, как чуду, и радовался, что на свете есть место таким чудесам. Само это удивление давно уже стало частью моей жизни – одной из самых счастливых её частей.

То, что к Вите так же относились не только давние друзья, стало окончательно ясно в феврале 2021 года, когда коронавирус вырвал его из жизни в возрасте (всего лишь) 73 лет.

Это ужасное событие вызвало такой взрыв отчаяния и горестного недоумения, такой неостановимый поток восклицаний и воспоминаний во всех доступных СМИ, как будто именно смерть навела всё на резкость, показав настоящее значение Коваля и его подлинный рост.

Сложность задачи (и, кажется, непреодолимая) в том, что, описывая этого невероятного автора, нужно вести, как одно, сразу четыре описания: Коваль-поэт, Коваль – соавтор песен, Коваль-кабаретист, Коваль-прозаик (а ведь есть ещё и Коваль-художник). Но и затасканный эпитет «человек-оркестр» к нему совершенно неприложим: все многочисленные виды его деятельности – не разные профессии одного человека, а разные отражения одного источника света. И существовали они не порознь, а совместно. Именно стыковка, взаимодействие видов и жанров порождало своеобразную драматургию, в которой можно заметить много долитературного, из практики скоморохов и шаманов.

Но ведь всё перечисленное выше – ещё не начало биографии Виктора Коваля. А в её основании мы видим дошкольника, потом младшего школьника Витю, играющего заметные роли в популярных советских фильмах середины 50-х – начала 60-х годов. Карьера этого мальчика-актёра была совсем не короткой и вполне успешной. Его лицо, например, занимало большую часть огромной афиши фильма «Дружок» на фасаде «Стереокино» буквально в двух шагах от Кремля. (Мне мерещится, что я даже помню эту афишу.) А ведь это далеко не самая известная роль Коваля, её не сравнить с Сашкой Евдокимовым из «Дела Румянцева», известного решительно всем советским людям.

Обычно на этом всё и заканчивается, творческая жизнь вундеркиндов и детей-знаменитостей часто коротка и не слишком завидна. Но Коваль избежал этой участи и прожил ещё несколько жизней под самыми разными звёздами. Для начала стал художником-графиком, окончив Полиграфический институт (а до этого послужил в армии).

После его окончания он довольно быстро создал оригинальный, очень узнаваемый графический стиль, соединявший рисунок и рукописный шрифт в остроумное живое единство. Быстро нашлись ценители такого стиля, и рисунки Коваля стали появляться в газетной и журнальной периодике.

В 70-х годах Коваль работал художником в газете «Пионерская правда», и мы неожиданно стали постоянными покупателями этой газеты, вовсе не нам предназначавшейся. Дело в том, что Витя в основном иллюстрировал маленькие рассказы на последней странице, а в их героях легко узнавался сам Витя (с непременными усами) и его приятели – то есть мы. Это было очень забавно: открывая свежую страницу официального органа печати, ты попадал на какую-то частную вечеринку.

Скоро обнаружилось, что и актёрство, и художество Коваля должны потесниться, давая место тому, что постепенно становилось для него главным: литература, в первую очередь стихи. Витя был, конечно, литературный человек, только его «внутренняя» литература была ни на что не похожа и долго искала себе подходящее воплощение.

«Поиски жанра» – так называлась повесть Василия Аксёнова, написанная в 1972 году, всеми потом прочитанная. И не случайно: именно поиски жанра были в то время занятием крайне актуальным во всех отношениях, а наличные жанры никого особенно не вдохновляли.

Для Виктора Коваля эта задача, и вообще очень трудная, ещё осложнялась тем, что он сам был произведением неведомого рода и вида. Свою уникальную в художественном отношении личность требовалось совместить с литературой: найти для неё, так сказать, литературную проекцию.

Решалось это поэтапно, и на каждом этапе Коваль находил особое взрывное решение, которое потом не повторялось.

Началось – ещё в 60-х годах – впрочем, не так громко: с небольших пьесок в духе Ионеско, которым Витя был тогда очень увлечён. Ионеско описывал мир, в котором абсурд получает преимущественные права и становится нормой. Коваль, имеющий, как выяснялось, врождённое знание именно о таком мире, не мог не признать своё. Признать – и запомнить.

Длинные поэмы, точнее пьесы в стихах, которые он стал писать в последующие годы, были тоже в несколько абсурдистском духе. Но всё это были именно поиски: подходы к чему-то другому, позже отброшенные. Пробы пера.

Первым очевидным удачам помог счастливый случай: дружба с Андреем Липским, замечательным певцом, гитаристом и песенным композитором. Дружба была очень давняя, ещё детская. Их многолетняя слаженность, сыгранность очень чувствовалась, они прекрасно работали в паре. Один начинал, второй подхватывал, потом менялись ролями (персонажами). У обоих был зоркий охотничий глаз, нацеленный на всё комическое: способность заметить неявный комизм в повороте разговора или в бытовой ситуации и немедленно его обыграть, на ходу превратив в импровизированный скетч. Шёл непрерывный спектакль, а неожиданная роль зрителя – и только – никого как будто не угнетала. Наша несостоятельность по части импровизации при этих двух профессионалах была слишком очевидной.

То есть оба, и Липский, и Коваль, были люди вполне серьёзные, а в то время даже – не в пример остальным – политизированные. Но, оказавшись на близком расстоянии друг от друга, они неизбежно начинали вырабатывать некое электричество, летели искры веселья и комизма. Из этих искр постепенно стало что-то возгораться.

Всё, что делали Коваль и его друг-соавтор для себя и для нас, вспоминается сейчас как настоящее счастье. К очередному дню рождения Андрея Витя непременно писал новую серию маленьких рассказов, очерняющих новорождённого, а иногда прямо клевещущих на него. Но и для каждого большого сбора друзьями сочинялся – всякий раз по-новому – какой-то спектакль или слайд-фильм, и мы шли в гости как на театральный праздник.

Главным праздником был, конечно, сам Коваль. После небольшой разминки начиналось что-то невероятное: многочасовой фейерверк острот, комических сценок, импровизированных скетчей…

Мне кажется, что я не видел в жизни ничего более восхитительного.

Следующим этапом была песенная лирика с метафорическим уклоном, сложная в музыкальном отношении и на наш слух принципиально отличная от общего потока подобной продукции. Длилось это недолго: стадии эволюционного развития соавторы проходили замечательно быстро. Но тогда вообще все личные движения шли с большой скоростью.

Ближе к середине 70-х Коваль и Липский начали писать песни, которые мы сначала по глупости тоже считали высококачественным продуктом для домашнего музицирования и дружеского застолья. Переход от горячей симпатии к восхищению перед непонятным обозначился однажды и сразу. Его сопровождало ощущение личной жизненной удачи: встречи с чем-то абсолютно оригинальным и – одновременно – в своём роде совершенным. Такое ни с чем не спутаешь.

В январе 1975 года мы услышали несколько новых песен Коваля – Липского, среди прочих «Товарищ подполковник» и «Паровая баллада». Сейчас уже трудно полностью реконструировать впечатление. Исполнение длилось не так долго, но слушатели успели слегка заиндеветь. Это было очень смешно, но почему-то страшно. Это было страшно, но очень радостно. Что-то такое сквозило оттуда; шёл посторонний сквознячок, и в нём соединялись холодящая радость, лёгкий ужас и то ощущение События, которое никогда не обманывает.

Оно и не обмануло. (В частности, «Подполковник» оказался произведением вполне пророческим: точно и ёмко определяющим состояние общества через четверть века после своего написания.)

Мы услышали нечто в том роде, которого раньше не существовало. Не существовало вещей, в которых музыка нового покроя и русский текст находились бы в таком удивительном соответствии – в таком ладу. Они не только не мешали друг другу, но из их соединения возникало ещё одно новое измерение: что-то тут сошлось и переродилось. Можно даже предположить, что именно. Стихийный абсурдизм текстов Коваля впервые принял облик такого, условно говоря, неофольклора (фольклор и абсурд вообще побратимы). И вот этот-то фольклорный строй оказался совсем не чужд его соавтору-композитору.

Как понимается новое? Какими рецепторами (или, наоборот, неведомым центром сознания) человек понимает, что услышанное им возникло впервые и ничего похожего раньше не было? Может быть, он слышит вдруг какое-то «будущее-в-настоящем» – то есть именно настоящее?

Похоже, что так. Это были именно вещи настоящего времени, плоть от плоти. Всё замечательно точно совпало в этих песнях: оригинальность обоих талантов; ироничность и неявная пародийность и стихов, и музыки. Привычка подхватывать шутки и импровизации друг друга получила новое – глубинное – основание.

Песни-шедевры с тех пор обычно появлялись парами (как будто появление одного шедевра ещё не повод для того, чтобы захватить в гости гитару). «Паровая баллада», «Товарищ подполковник», «Эй, касатка», «Баллада о Басаврюке», «Парад», «Японский городовой», «Тётя Катя», «Хек серебристый», «Монолог знатока», «Всё хорошо, что хорошо кончается»… Целый сад чудес.

Прошедшее время не так просто датировать, особенно наше прошлое (70-е годы) – почти лишённое событийного ряда. Событий как бы не было, их приходилось организовывать собственными силами. В этом плане Липский и Коваль незаменимы, они лидеры подобной организации. Первое исполнение каждой песни из основного корпуса становилось событием, запоминавшимся надолго (надеюсь, навсегда). Становилось вехой, к которой можно теперь привязывать другие события – для ориентации во времени. Каждую новую вещь сопровождало долгое эхо обсуждений, припоминаний строчек и кусков, неизбежно кончающихся общим запоминанием наизусть. Только исполнять никто не решался, по крайней мере при Андрее.

Сочетание этих двух талантов и человеческих темпераментов сейчас представляется невероятной удачей: счастьем для них, счастьем для нас – их друзей. Не будет преувеличением сказать, что они сделали нашу молодость счастливой.

«Наша первая песня была написана в 1970 году, а последняя – в 1988», – записал Коваль. Бог весть, почему это закончилось. То, что могло осчастливить целое поколение, досталось нам одним.

Со временем тексты Коваля становились всё тоньше и «страньше», а внутреннее их движение напоминало род духовного искания в формах совершенно нелегальных, оборотных, хотя по-своему прямых и, главное, очень здоровых. Прямизна, конечно, несколько необычная. Этим вещам присуща особая винтовая драматургия, когда высказывание как бы кружится на месте и воспринимается в ускользающем развороте. Разговор о рыбе? Разговор о Боге? Понимай как знаешь.

Где-то в середине 80-х, когда песенная эпопея ещё не закончилась, Коваль уже придумал себе (точнее, в него вселилось) совершенно новое амплуа – самое, вероятно, яркое, самое невероятное между всеми прочими: он стал писать тексты для собственного исполнения. Слово «писать» здесь как раз не подходит, потому что тексты эти автор не записывал. Он их разнообразно скандировал, выкрикивал, отхлопывал и оттанцовывал. Сохранялись они только в памяти автора и не предполагали другого бытования, кроме ярко артикулированного и неотделимо соединённого чуть ли не с пантомимой актёрского исполнения.

Два параллельных исполнения – голосовое и телесное – образовывали некоторую симфонию: смесь скоморошества и профессиональной актёрской грации, тщательная проработка интонации и природный комизм. Коваль прежде всего артист, но его артистизм во многом проявлял себя по-актёрски. Это – в том числе – актёрский, исполнительский артистизм.

Своего рода гениальность была заложена в самой его телесности, его физике. Какое-то сияние. Можно было только любоваться тем, как он это делает, теряя представление о времени и о себе. «В лад его камланию у меня начинали дрожать поджилки, меня охватывало какое-то физиологическое веселье», – признается Сергей Гандлевский.

Называлось всё это «речовки». Однако на лондонских гастролях 1989 года наш старый друг Зиновий Зиник (но уже с обширным заграничным опытом) опознал в Ковале «рождение российского панка и рэпа одновременно, но только не мрачного и воинствующего, а комического, пародийного и издевательского… Я услышал артиста, взявшего на себя целые слои речи, которые у всех на слуху, однако никто не решается произнести их вслух, разыграть подобные словесные ходы и интонации на сцене, публично». То есть никакие, как оказалось, не «речовки», а самый настоящий рэп. Мы такого слова не знали, из чего следует, что не существовало и понятия. Коваль сильно опередил время и ненароком создал новый (для нас) жанр.

Есть художники, которые почему-то не в состоянии следовать правилам. И рады бы, но никак это у них не получается, легче придумать свою игру с собственными правилами. Такие стихийные новаторы. Каждое следующее произведение Коваля почти всякий раз заявляло новый, небывалый жанр. «Что это – лирика, кабаре, балаган, шаманское камлание? Он кто – поэт, художник, артист, чтец-декламатор, базарный зазывала, полесский колдун из Неглинной коммуналки? Это ни то, ни другое, ни третье. И это все вместе» (Л. Рубинштейн).

Нужно пояснить, откуда взялись лондонские гастроли. Когда в конце 1987 года несколько авторов объединились ради регулярных выступлений на театральных площадках в группу (точнее, концертную труппу) «Альманах», туда вошли Коваль с «речовками» и Липский с их общими песнями. Компания была представительная: Сергей Гандлевский, Денис Новиков, в. п. с., Тимур Кибиров, Д. А. Пригов, Лев Рубинштейн, Виктор Коваль, Андрей Липский.

Перечисляю в порядке выхода на сцену. Выступление Коваля сначала стояло где-то в середине программы, но после первых же представлений общим решением сдвинулось в самый конец. Выступать за Витей было совершенно невозможно: после такого взрыва все казалось немного тусклым.

Тексты Коваля: в оболочке уморительного капсулирован ужас. (Время пока не растворило эту оболочку.) Такое соединение свойственно фольлору, и это сходство не случайно: Коваль органически фольклорен.

Свои сентенции особого рода он сам назвал «Моя народная мудрость». Это очень точное самоопределение: мудрость Коваля фольклорна – то есть именно народна. Без этих сентенций сейчас уже трудно обойтись в разговоре: они вошли в язык (в наш язык, я имею в виду, но дело за малым).

«Алё! Милостыню попросите, пожалуйста!», «Увидел недостаток – скажи: „Нельзя так!“», «Нам жить – вы и решайте», «У настоящего ящера нету будущего» (что мнится иногда политическим предсказанием), «Думайте не над смыслом сказанного, а над жизнью услышавшего».

Всё это уже записано и напечатано. Это уже литература. Но есть ещё фразы, которые Витя бросал в разговоре походя, как будто не понимая их ценности. Он бросал, а мы подхватывали. Вот одна из таких фраз: «Маленькая истина, возникшая вопреки реальности», – сказал Витя о чем-то, уж не припомню, о чём именно. Мне эта фраза кажется по совместительству ещё и точным самоопределением. А по другому совместительству – локальным определением искусства. И тут нет никакого противоречия.

С языком, с его корнесловием Коваль находился в глубинно-доверительных отношениях. Это становилось особенно очевидным во время экстатического исполнения песенных (скорее гимнических) импровизаций на смеси несуществующих языков. Там всплывали иногда, как рыбы со дна, смутно-знакомые речения, звучания, но в основном это была в чистом виде глоссолалия: «говорение на языках». Поскольку слушатели всегда находились примерно в том же состоянии, никому не пришло в голову это хоть раз записать – да и средств таких под рукой не оказывалось.

Очень жаль. Был бы, я полагаю, бесценный материал для лингвиста или, например, для специалиста по зауми.

Принятое в отношении поэтической речи выражение «птичий язык» для Коваля звучит на редкость убедительно. В своих больших вещах («Гомон», «День глухаря») он успешно обучал птиц русскому языку, но и те в свою очередь подарили нам прививку своей свистящей, кукующей, курлыкающей речи.

Птицами Коваль всю жизнь пристально интересовался и внимательно их изучал. Был таким домашним орнитологом. Этот его постоянный интерес явно неслучаен. В юности он и сам походил на небольшую лесную птичку – внимательную и быструю.

Кажется, птицы отвечали ему взаимностью. Сейчас я слышу, как они окликают со всех сторон: «вить-вить». Тоже, наверное, скучают.

Очередной взрывной tour de force случился у Коваля уже в последние годы, когда проза, поэзия, стихийный абсурдизм и сновидческая зоркость, объединившись, дали возможность преображать бытовой материал в некую особо тонкую художественную материю. Там тоже был момент «говорения на языках», но уже осмысленный и литературно оформленный. Собственно, вариант сказа, только сказителем здесь становится какой-то природный дух.

Большой корпус этих новых вещей мы услышали на выступлении Коваля в Музее Цветаевой (23.11.16). В процессе чтения он постепенно нагнетал, накачивал какой-то воздух восхищения, который к концу уже было трудно выдержать, – и в то же время очень не хотелось, чтобы это кончалось. Выходили все с перевёрнутыми лицами и спрашивали друг у друга: «Что это было?» А потом ещё гудели друг в друга: гений, гений, гений. Как-то это было слишком очевидно.

Я знаю, что слово «гениальность» имеет слишком много расплывчатых значений и лучше бы им вообще не пользоваться. Но как быть, если постоянно ощущаешь что-то такое – даже в застольных репликах и шутках, даже в мимике и жесте?

Не могу решить и сказать с уверенностью: действительно ли (то есть сознательно ли) Коваль стремился стать в литературе таким артистом оригинального жанра? До конца ему это, пожалуй, не удалось: оригинальности в нём было столько, что никакой жанр её не вмещал.

Всё это было не чем-то отдельным и существующим только в границах литературы, а просто естественным следствием его природы. Переход от жизни к искусству был почти неощутим, потому что сама Витина природа, его естество в значительной мере состояли из художественности. Между застольной репризой, оставленной на столе запиской и новой юмореской не было разрывов.

Но как хорошо и точно подходит Ковалю мандельштамовское определение искусства: «игра детей с Отцом». Искусство обитало в нём и своевольно развивалось, превращая своё обиталище в особого рода художественный объект. И уже этот «объект» заражал своей природой всё, к чему прикасался: всё превращалось в искусство, высвечивалось радужно, диковинно, – и как будто инородно.

«Через Витю в этот мир по всем возможным каналам проливалась божественная радость», – написал общий друг. Мы всегда относились к Вите не совсем как к человеку, скорее как к маленькому божку. Было совершенно очевидно, что это представитель какой-то другой природы, занесённый сюда случайным ветром. Какой-то эльф.

Казалось, что этот чудесный, невероятно милый, наделённый весёлым и несгибаемым смирением человек и не человек вовсе, а сам дух игры – непредсказуемый, обаятельный и настолько подвижный, что ни одно отражение не способно схватить его целиком.

Мы предполагаем, что большинство произведений Виктора Коваля сохранилось. Доступны его журнальные и газетные публикации («Знамя», «Новая газета», «Большой город», «Цирк „Олимп“» и др.). Изданы четыре книги: «Участок с Полифемом» (СПб.: Пушкинский фонд, 2000), «Мимо Риччи» (М.: Клуб «Проект ОГИ», 2001), «Особенность конкретного простора» (М.: Новое издательство, 2011), «Персональная выставка» (Самара: Цирк Олимп, 2014). Существует и домашний архив, по большей части оцифрованный.

За рамками настоящего издания остались ранние, юношеские тексты и некоторое количество поздних – не первого ряда, – включение которых сделало бы книгу чересчур объёмной. Мы всё же рассчитываем на знакомство с ней того читателя, которого принято величать «широким». (Коваль, право же, заслуживает такой «широты».)

Сложность разговора о Викторе Ковале, о которой говорилось в начале предисловия, прямо касается и составления книги такого автора. Но основная проблема даже не в этом, а в определении основы его множественного авторства, в котором соединялись, переходя друг в друга, не только разные жанры, но и разные виды искусства.

Очень естественным было его существование в 70–80-х годах, когда определившийся к этому времени андеграунд искал особые способы презентации и часто находил их именно в устных формах и видовом смешении.

Но то время давно ушло. Проблема существования устного в письменной культуре – во многом и проблема этой книги. Её читатель должен хотя бы отчасти представлять себе, как Коваль исполняет свои произведения (и как поёт песни на слова Коваля его соавтор Андрей Липский). Но представить это очень трудно: вещи Коваля рождались даже не с учётом такого исполнения, а как устное представление по преимуществу.

Хотелось бы показать такого сложного для публикации автора наиболее отчётливо. Для этого, отступив от хронологии, мы решили начать книгу с наиболее представительных его текстов («речовки», песни, афоризмы из цикла «Моя народная мудрость»), вошедших когда-то в программу «Альманаха».

Дальнейшая последовательность давалась составителю крайне трудно и решалась, надо признаться, скорее волевым усилием. Впрочем, следующая за вещами для устного исполнения стиховая часть соответствует вышедшим книгам, но хронологическая последовательность отдельных вещей в них не прослеживается, и определить её сейчас невозможно. Многие стихи из «Мимо Риччи», пожалуй, самые ранние. К тому же периоду (1970–1980-е) относятся первые четыре стихотворения из следующего раздела «Стихи, не вошедшие в книги», а другие вещи из этого раздела написаны уже в новом тысячелетии и развивают жанровые эксперименты нашего автора.

Самым сложным оказалось составление последней, условно «прозаической» части, где в конце концов образовались несколько групп, в которых произведения притягиваются друг к другу на разных основаниях: условно-тематических или интонационно-мелодических. Такие группы постепенно выстроились в (условно) логический ряд, начиная с вещей, имеющих какую-то плавающую, промежуточную видовую принадлежность – между прозой и поэзией, и кончая текстами биографического характера. Хотя и в них тематика так сплетена с уникальной авторской интонацией, что подобное разделение остаётся достаточно условным.

Михаил Айзенберг

I. Из программы «Альманаха»

Лекция по политэкономии об отчуждении личности

- В ранних философско Э!

- кономических тетрадях Карла Маркса

- чёрным по белому ясно изложена

- проблема отчуждения

- личности в капитализме

- как это, каким путём и от чего она чуждается,

- личность

- при капитализме?

- Эта личность

- при капитализме

- Джон ли, Адам, или Сэм,

- нам тут без разницы совсем —

- ну просто личность

- при капитализме

- отчуждается

- при капитализме

- в процессе производства

- при капитализме,

- либо просто в жизни

- при капитализме

- ибо результат

- её труда

- отчуждается куда-то не туда —

- капиталисту при капитализме,

- при капитализме, при капитализме!

- При капитализме —

- чуждый труд,

- поскольку он не нужный

- лично Джону или Адаму;

- да на фиг надо ему, на фиг надо ему

- бегать на работу, если б не получки? —

- при капитализме, при капитализме

- А если нет получки

- при капитализме,

- в доме нахлобучки

- при капитализме.

- От этой заморочки

- при капитализме

- Джон ходит в оболочке

- при капитализме

- отчуждения

- при капитализме

- от всего на свете

- при капитализме,

- при капитализме

- Плачут дети

- при капитализме,

- плачут жёны

- при капитализме —

- их Адамы и Джоны

- при капитализме

- ходят отчуждены

- при капитализме,

- при капитализме!

Исповедь стихийного гностика

- Совместное хозяйство и детей

- я нажил от системы общих интересов.

- Постылая, она меня всю жизнь пилила

- за то, что я ей в мыслях изменяю

- с другой —

- системой

- частных интересов.

- Я так сказал: проваливай, пила!

- И вот система общих интересов провалилась!

- А ты приди, желанная система,

- система частных интересов!

- Но соблазнительница, сука деловая,

- упёрлась – и ни с места. Говорит,

- что это дело – всё-таки другое дело,

- что, мол, дразнить и соблазнять – одно,

- а вместе мыкаться да маяться – другое.

- Зачем же мыкаться-то?

- А вот характер, оказывается, у меня какой-то некон —

- ституционный. Она его выводит из монголо-татарского

- ига, как и мою походку. И это ещё не всё:

- она опричнину припомнила мою

- и сталинщиной грубо попрекнула,

- Афганистаном, Пражской весной,

- как тряпкой по щекам:

- по левой – Молотов! по правой – Риббентроп! —

- ведь было, было?! – попрекнула…

- Ну было, было. А кто тут без греха?

- Жить, жить, как говорится, и не пёрнуть?

- А инквизиция – что? Во поле цветочки?

- Крестовые походы – лопушки? Один. Два. Три…

- А этот – Мюнхен твой?

- Сто молотовых стоит и двести риббентропов!

- Короче, говорю, переезжай!

- Бери вещички да детей своих,

- ублюдков,

- я буду их растить, как собственных

- ублюдков,

- переезжай, зараза, говорю.

- Не знаю, отвечает, надо посоветоваться с адвокатом.

- Вот лярва-то! Вот подлая система,

- бездушная…

- Да все они, системы, таковы:

- кровь пьют, энергию сосут,

- у каждой свой задор и свой позор,

- а мне от них выходит неуют.

- Приди, великий, сильный, смелый,

- и все системы переделай!

Эти йети

- За то, что не люблю я, но ревную,

- Она ответила скандалом на скандал.

- Один из нас, как выпивший, попал

- По вызову другого в ментовую.

- Там, в ментовой… О нет, в горах Тянь-Шаня

- Кыргыз меня пытал про Маленкова,

- А я ему о снежном человеке:

- Где тут такой? Не знаю про такого,

- Кто председателем Президиума стал

- По смерти Сталина.

- Но Маленков – навряд ли,

- Как главный секретарь партаппаратный.

- Тут более кандидатура вероятна

- Булганина. Не он, так Микоян.

- Косматый сам, с руками до колен,

- Или с грудями, если это самка,

- Косички заплетает лошадям.

- Нет, это сказки. Ворошилов отпадает.

- Такого нет и не было в помине.

- Детей пугать – ищите на Памире

- Или пугай в пампасах папуаса.

- Кричу: свистишь, кыргыз!

- А вот кричать опасно, —

- Свистит кыргыз, – в виду высоких гор.

- Ведь эти йети

- На этом не бывают свете,

- Об этом вредный разговор

- Пускай уходит, затихая…

- Ну что же, пусть. Когда она такая…

- Такая нашего внимания не стоит.

- Я – чепуха – шепнул, он – ерунда,

- А этот, кто кобыл втихую доит

- И в чьих следах глубокая вода, —

- Пускай он катится далёко,

- Шагает с песней далеко.

- Как невозможный Верлиока,

- Как неотвязный Маленко.

- Или как грозный Георгадзе?

- Нет. Жданов? Нет. Хрущёв не в счёт.

- Ну наливай, и пусть течёт.

- Я знаю, что кумыс – хмельной,

- Да только пить его противно.

- Он тяжко дышит за спиной,

- Обнять желая побратима

- С глазками узенькими

- И вот с такими усиками,

- В шляпе и без

- Проедает плешь,

- Мол, как его…

- И не Лазарь он кареглазый,

- И не Вячеслав он сероокий;

- Он по деревьям лазает,

- Разговаривает с сороками.

- Он не Берия развратный

- Прыгнул с невозвратной ветки

- И явно ходит где-то тут,

- Когда ему в Кремле искомый некто

- Вручал медаль за коневодский труд.

- Но кто вручал, кто этот Председатель

- Верховного Совета после смерти?

- А я Москва-тоска, я жизни прозябатель,

- Родился в тереме высоком

- У основных людей под боком —

- Ответь за эти имена!

- И на хрена я вредным человеком

- Всю плешь ему прогрыз? —

- Спросил кыргыз.

- Мы поднялись.

- Хорош кумыс. Но мне пора с моей тоской

- Спускаться вниз из мастерской.

- По вызову, по долгу, по тревоге,

- Чтоб срочно быть, немедленно явиться

- С отцом к директору, с мешком в военкомат,

- На демонстрацию с простудой и с супругой,

- На выборы, фатальные вначале,

- Потом альтернативные, к зубному,

- Сидеть с фантастикой, идти

- К прохожему на исповедь и в зубы

- Несправедливо получить и дать

- Заслуженно, в семейных рукавицах

- Явиться на капусту, в ДЭЗ —

- По собственному вызову,

- По долгу —

- С детьми на ёлку,

- Быть в гробу

- С исправной лампочкой во лбу

- Для вызова по случаю тревоги,

- Опять я шлялся и не вытер ноги,

- И для чего отбился я от рук,

- Когда известно ей, что Шверник

- Был Председателем, фетюк!

- Смолчишь – и под твоим же боком

- Тебя сожрут живмя-живым,

- А крикнешь – каменным потоком

- Накроют селем грязевым.

- Свистишь, кыргыз! – Мы обнялис!

- Мы обнялись. Такая штука.

- Навеки – Вериока, Бука.

- Тогда я думал, что пока я.

- Когда пока – пускай такая.

- И Бог судья. Поговорим о Боге.

- По вызову, по долгу, по тревоге!

«Надо народ накормить, а не Ленина – из Мавзолея…»

- Надо народ накормить, а не Ленина – из Мавзолея.

- Будто бы он в Мавзолее народ объедает,

- А как переедет в могилу посмертную и земляную,

- Сразу насытятся люди.

- Глупости! —

- Скажет Ильич.

- Ему, словно крохотной птичке,

- В блюдце достаточно капнуть немного водички

- И доливать через каждые несколько лет.

- Разве народ обеднеет

- От струек таких незаметных?

- Нет, говорят, в могилу ступай земляную,

- Иначе —

- Нечего выпить народу.

- Вот идиоты!

Театр моды имени Нины Риччи

- Театр моды

- Имени Нины

- Нины Риччи —

- Что это такое и как туда попасть

- В театр этой моды

- Имени Нины

- Нины Риччи?

- А это то такое,

- Куда вам не попасть,

- В театр этой моды

- Имени Нины

- Нины Риччи

- А по ка, а по ка

- А по какой причине

- Мы не попадаем к Риччи Нине?

- А по та, а по та

- А по такой причине

- Вы не попадаете к Риччи Нине,

- Что эта Нина – не необходима.

- Увидите: Нина

- Риччи

- Проходите мимо

- Риччи

- Ах, что вы говорите

- О какой-то Рите?

- И что это за Нина,

- Чтоб её мы мимо?

- А эта Нина,

- Нина-Нина не на

- Эта Нина

- Не наша Нина

- Эта Нина для иного гражданина

- Эта Нина

- Запомните-ка все:

- В нашей полосе

- Эта Нина – неупотребима!

- Ну а на кой же нам тогда такой

- Театр мод – ляд?

- Когда у нас иной жизнеуклад

- И взгляд

- На театр мод – Вот:

- Театр моды – Малый и Большой

- На Малой Бронной и на,

- А вы говорите Нина,

- Таганке и на!

- А вы говорите Нина,

- И на

- Улице Чаплыгина и на,

- А вы говорите: Нина

- И на

- «Досках» и на

- А вы говорите: Нина

- И на

- «Красной Пресне» и на

- А вы говорите: Нина

- И н…н…на!

- А вы говорите: не на…

- И у Никитских ворот

- А вы говорите: театр мод

- Имени Нины…

- А Пушкина Сергеевича – имени!

- А Гоголя Васильевича – имени!

- А Моссовета депутатов – имени!

- А Ленинского комсомола – имени!

- Имени домини,

- Домини – домини

- Доминирующего авторитета

- Не то, что эта

- Нина Риччи

- И всё-таки, товарищи,

- Что ни говорите,

- А Нина Риччи

- Не так уж и проста,

- Поскольку красота,

- Судя по словам писателя Стендаля —

- Это обещание счастья

- А не

- А не исполнение счастья

- Ибо исполнение счастья —

- Это обнищание счастья

- И не красота, и не красота

- А вот обещание счастья

- И не исполнение —

- Вот это-то и есть красота-то!

- Вот это красота

- Ё пэ рэ сэ тэ

- Вот это обещание

- И не исполнение

- Счастья

- В театре моды

- Имени Нины

- Нины Риччи!

- И далее, товарищи:

- Ведь всё-таки театр —

- Не только агитатор.

- Театр – это волшебная иллюзия! —

- Волшебная иллюзия – душевная контузия —

- То есть ка́тарсис

- Или всё-таки ката́рсис?

- Ка́тарсис

- Или всё-таки ката́рсис?

- То есть очищение

- Через мучение и потрясение —

- И это потрясающе,

- Товарищи,

- Это потрясающе,

- Товарищи:

- Не тряпки сизо-голубы

- И девки яснооки,

- Но шоки, шоки глубоки! —

- И потрясения глубоки

- И это потрясающе,

- Товарищи,

- Это потрясающе,

- Товарищи:

- Из театра имени Нины Риччи

- Мы выходим лучше и уходим чище!

- И это потрясающе,

- Товарищи…

«А!..»

- А! —

- мериканская

- Асса! —

- циация

- Северных штатов

- плачет при виде луны

- как

- А.

- Македонский.

- Ы! – негодует военно-промы —

- шленный комплекс, —

- У! – негодует военно-промы —

- шленный комплекс, —

- У! – что не может луну

- захватить Пентагон

- Эй!

- мериканская

- Асса! —

- циация

- Северных штатов! —

- Плакай при виде луны

- как

- А.

- Пугачева.

- а

- А. Македонский – родился в Болгарии братской

- Наш он двоюродный дедушка,

- А. Македонский!

- К солнышку выйду,

- крикну:

- Диду!

- К солнышку выйду

- встану на гору

- крикну: Диду!

- Я подвигаю твою пирамиду

- из рафинаду

- и «Беломору»

Памятная записка

- Как только Манечка

- придёт со школы,

- сразу же заставь её

- переодеть

- шы! —

- кольную форму и туфли,

- школьную форму и туфли!

- Всё, что ей требуется

- переодеть, —

- давно уже висит

- на вешалке в прихожей

- НА!

- стенном шкафу – У!

- НА!

- стенном шка —

- фу-у!:

- платье в клеточку, голубая

- кофта

- в ме…е…еленький такой рисуночек,

- а та-ам

- ну са-ам

- посмотри-и

- по погоде.

- И!

- бульон с кури —

- цай в холодильнике

- в длинной белай

- Э!

- марилованной Э! —

- марилованной Э! —

- малированной банке – Э —

- РАЗОГРЕТЬ!

- И!

- не забудь,

- что для

- вклю —

- чения плиты-ы —

- щелчок – э вправо на три-и!

- То есть:

- чёрные палочки должны-ы

- стоять на три

- И!

- чёрные палочки должны-ы

- стоять на три

- И!

- котлеты и макаро-о-ны

- сы зелёновым горош…ш…ш —

- ком на плите-э —

- РАЗОГРЕТЬ!

- И!

- не забудь

- выключить плиту-у,

- не забудь

- выключить плиту-у! —

- чёрные палочки должны-ы

- стоять на нуле-э,

- чёрные палочки должны-ы

- стоять на нуле —

- Э!

Наши и мои песни

Моими самыми ранними песенными впечатлениями были патефонные песни Вертинского и Лещенко, апологетов мещанства: один – кабацкого, другой – салонного. «А до войны они были запрещены, – говорила мама, – за них сажали!»

Кто сажал? Теперь знаю – апологеты сталинского ампира. Сам же Сталин, говорят, втайне от общественности любил слушать обоих, одного из них – особенно.

До сих пор помню их песни наизусть. И «Дуня, люблю твои блины!», и «влюблённо-бледные нарциссы и лакфиоль». Что такое лакфиоль, я тогда не знал. Да и зачем? И так всё было понятно. Теперь знаю: красно-жёлтая фиалка.

Ну и: «Рысью марш! – команда подана. Слышен шашек перезвон…»

Сейчас, когда по телефону иногда говорят: «Пока, до созвона! – или – перезвона!» я понимаю сказанное именно в том, вертинском духе – маршевом (легко и бодро). И появление «лилового негра», который подаёт манто, я понимал правильно: как страшную трагедию.

Потом я узнал, что в этом месте Маяковский смеялся: «Еловый негр!»

Ещё я узнал о том, что Вертинский как попсовый певец грубо задвинул в тень некоторых поэтов Серебряного века. Кто так мог сказать?!

Лиловый нэгр!

В кругу моих школьных друзей, впоследствии расширенном за счёт новых друзей – из художественных вузов, и в первую очередь из Архитектурного института, – застольное пение было делом привычным. Пели советские песни, в основном довоенные и послевоенные; слушали записи Окуджавы, Кима, Галича, Высоцкого, пели вместе с ними. В этой застольно-песенной обстановке и возникло желание спеть свои собственные, «личные песни – об общей бездне».

К тому времени я уже сочинил одну песню – «Пишет вам Маевский, пишет вам Журавский». О вводе войск в Чехословакию. Песня оказалась подражательной – в духе Высоцкого, да и певец из меня был – так себе. А вот Липский хорошо играл на гитаре и пел хорошо: «Свеча горела на столе, свеча горела». «А ты попробуй, – сказал я однажды Липскому, – спеть что-нибудь своими словами. То есть – моими». Вот мы и попробовали. Не верится, что с тех пор прошло 43 года.

Признаюсь, что мне, автору слов, слушать эти песни трудно. По причине невозможности исправить многие слова. Ибо из песни, как говорится, их уже не выкинешь. Поэтому-то я и предпочитаю к этим песням не возвращаться. Невыносимо выслушивать сотню плохих строчек, чтобы выслушать затем несколько хороших. Каких? Ну, например:

- На одной стоит ноге

- Конь, идущий буквой «ге».

- А на трёх ногах стоит

- Тео-тео-о-долит!

Или:

- Я там был, и вы там были,

- но на полпути свернули.

- Только омут замутили

- и над омутом сверкнули!

Не помню, чтобы мы за столом пели хором Дилона, Битлов (кроме «Yellow Submarin») или Саймона с Гарфанкелем (Гарфункелем – так мы его дразнили). Хотя их песни также вдохновляли нас на сочинительство. И – песни Рахманинова, например «Песня разочарованного». У нас – «Песня разочарованного идиота». И – песни Мусоргского. В одной нашей песне про Мусоргского пелось: «По нему всему видать, что, видно, это – очень скромный человек» (Модест). Затем: «По его лицу видать, что, видно, это – очень грустный человек» (портрет кисти Репина). И: «По его глазам видать, что, видно, это – очень страшный человек» («Песни и пляски смерти»).

Нашему совместному сочинительству сопутствовала территориальная близость Сретенки Липского и моей Неглинки. И – родственная служба наших родителей.

Наши с Андреем отцы были кадровыми военными, прошедшими всю Великую Отечественную войну и в частности – Финскую, где мой отец был танкистом, а дядя Женя Липский – автоматчиком в белом маскхалате. Не исключено, что их пути пересекались – там, в Финляндии, в 39-м.

Однажды я предложил дяде Жене такую гипотетическую картинку: дядя Женя вместе с другими, такими же, как он, автоматчиками, бежит на лыжах вслед за нашим танком.

– Ребята! – умоляюще кричит дядя Женя танкистам, и в их числе – моему отцу, водителю танка. – Возьмите нас на борт! Ну что вам стоит?!

– Беги, беги! – отвечает мой отец. – Нельзя, чтобы пехота наши смотровые щели загораживала!

Дядя Женя сказал, что тогда, в Финляндии, всё было с точностью до наоборот: автоматчики бежали прочь от наших танков, потому что танки горели и трещали, как «сухие ёлки»!

Как-то пришлось мне бежать на лыжах вместе с дядей Женей и Андреем Липскими – по заснеженным просторам пансионата «Клязьма». Бегу, чувствую, что не моё это дело – лыжи. А те – Липские – ну точно как автоматчики в Финляндии. Несутся как угорелые.

Несмотря на то что певцом я был никудышным, однажды мне всё-таки пришлось спеть на широкой публике – по замыслу режиссёра Юрия Степановича Чулюкина («Девчата», «Неподдающиеся», «Королевская регата»).

Тогда (в 1963 году) я играл в его телевизионном спектакле «Волшебная шкатулка» по мотивам повести Короленко «Дети подземелья». Трактирный мальчик за мытьём посуды поёт о своей безрадостной участи. Спектакль шёл в прямом эфире, но пел я под фонограмму – свою же собственную. Песня записывалась на Пятницкой, в Центральном доме звукозаписи. Автор слов – Ю. Чулюкин, композитор – А. Островский («А у нас во дворе»). Он же, Аркадий Ильич Островский, дирижировал оркестром и одновременно играл на рояле и в особо лирических местах – на клавесине. Я пел: «На дворе бывает дождик, и теплее жить в дому. Очень плохо, очень плохо человеку одному». Среди прочих запомнилась строчка: «Изловить бы мне синицу – не отдал бы никому!» Ну и припев: «Очень плохо, очень плохо…» Песня замолкает – в трактир входит роскошный бродяга (артист Яковлев), весёлый фокусник…

До сих пор пребываю в ужасе от этой экзотики: в 1987 году Юрий Степанович Чулюкин трагически погиб без объяснённых обстоятельств – в Мапуту, в Мозамбике.

Вспоминаю домашний театр на квартире у художников Димы Константинова и Лены Андреевой. Игралась пьеса «Репа» моего сочинения. Липский как действующее лицо («Пёс») поёт: «Репа – источник жизни и света, репа – метафора гроба и склепа! Репа – сжигает сердце дотла, у Репы – мохнатая сверху ботва!»

«Пёс» и «песня» – эти слова мне давно хотелось соединить в каком-нибудь литературном виде, подчеркнув их поэтическое родство. От таковой затеи остался один лишь мой рисунок на папке с песенными текстами: пёс воет на луну. Похожий по сюжету рисунок я наблюдал на крышке нашего трофейного патефона «Victor» – у граммофонного раструба сидит пёс, слушающий голос, оттуда исходящий. «His Master’s Voice».

До 1988 года песни исполнялись в домах друзей, в мастерских художников и однажды – на сцене Правления Союза художников СССР на Гоголевском бульваре. Затем, уже в составе поэтической группы «Альманах», наши песни вышли на широкий простор всамделишных театральных площадок – Театра им. Пушкина, ДК Зуева и Театра кукол на Спартаковской.

Об их ненамеренной театральности скажу, что да, во многих песнях имеются свои кулисы, задник, вертящаяся сцена и dues ex machine.

Некоторые песни после долгой над ними работы выкидывались в мусорную корзину. Оттуда, из этой корзины, до меня до сих пор доносится одна, самая навязчивая и ненавистная мне строчка: «Меня пугают все мои знакомые: – Нас одолеют скоро насекомые!» И – к сожалению, строчка, актуальная до сих пор: «И даже тот, кого не понимают, при встрече мне руки не подаёт».

Наша первая песня была написана в 1970 году, а последняя – в 1988-м. Получается так, что возникли эти песни в период безнадёжного застоя, а иссякли в разгар перестройки, дарующей надежды.

Не нравится мне такая зависимость.

«Но Бог судил иное».

Паровая баллада

- Это кто кричит усат:

- «Стоп, машина, стоп – назад,

- Впереди предательские мели!»

- Кто на мостике орёт:

- «Стоп, машина, стоп – вперёд!»

- Кто такой сердитый и умелый?

- Это я веду машину,

- Капитан неустрашимый,

- Это руки мои сжимают медный штурвал

- Кто там огибает взрыв,

- Стоп, машина, стоп и вкривь —

- Кто это исторг огонь из палки?

- Кто брони таранит кость,

- Стоп, машина, стоп и вкось —

- Кто это горит в могучем танке?

- Это я веду машину,

- Командир неустрашимый,

- Это я в несгораемом шлеме

- В танке сижу!

- Вот над облаком взвились —

- Стоп, машина, стоп и ввысь —

- Два крыла из лёгкого железа.

- В три погибели согнись —

- Стоп, машина, стоп и вниз —

- Головою в сердцевину леса.

- Это я веду машину,

- Я пилот неудержимый,

- Это мой бесподобный штопор

- Видит лесник

- Будем мёртвы, будем живы —

- Вечно водим стоп-машины

- Мы диктаторы медных железок

- Песню поём:

- Глубоко в сырой могиле

- Славим мы машинный пар

- Самовар – наш перпетуум-мобиле

- Голова – наш лучший самовар!

Товарищ подполковник

- – Товарищ подполковник,

- Разрешите обратиться:

- Над казармою летает

- Обезумевшая птица.

- Птица гадит на фуражку

- Бесподобного кумира —

- Что же делать?

- – Не робей, ребята, смирно!

- Иванов, наполнить фляжку,

- Панасюк, умыть кумира,

- Эй, кумир, сменить фуражку.

- Не робей, ребята, смирно!

- – Товарищ подполковник,

- Разрешите обратиться:

- Товарищ подполковник,

- Разрешите похмелиться —

- Птица гадит на продукты,

- Провианты все протухли! —

- Что же делать?

- – Не робей, ребята, смирно!

- Иванов, во имя мира —

- Объявить войну войне!

- Почему кумир в говне?!

- Панасюк, тащи обоймы!

- Не робей, ребята, вольно!

- – Товарищ подполковник,

- Вы мне служите папашей,

- Я всегда Вам рад стараться,

- Но, товарищем пропахший,

- Я прошу в родном строю:

- Разрешите обосраться! —

- Я Вас жутко обожаю…

- – Что же делать? Разрешаю.

- Я тиранил вас довольно.

- Не робей, ребята, вольно!

- Наш кумир – не Бог, не витязь —

- Все, кто хочет, – обосритесь!

Парад

- Взял меня однажды фатер

- На парад, холодный шпацер.

- Мы шагаем утром рано

- Вдоль по красной ноябрине.

- Слева папа, справа мама,

- Я иду посередине.

- Вот самолёты, летят сами, сами

- Вот пулемёты, метят пулю, пулю

- Ну а я, как этот самый,

- На параде рядом с мамой

- Забираюсь на папулю, вижу чёрточку любую

- Вижу я, сыночек мамин,

- Пехотинцев, моряков.

- Машет нам рукой Булганин

- И товарищ Маленков.

- Я взрослею, тяжелею,

- Успеваю много знать,

- Книзу гну отцову шею,

- Вижу крохотную мать.

- Чу, военная музыка

- Чу, гитара, чу, баян

- С нами Суслов и Громыко,

- Ворошилов, Микоян

- Вот самоходки, ходят сами, сами

- Вот минометы, метят мину, мину

- Мой отец, как этот самый,

- На параде рядом с мамой

- Шею гнут в угоду сыну, шею гнут в угоду сыну.

- Я взрослею, тяжелею,

- Обретаю твёрдый вид,

- Папа тащит к мавзолею,

- Сын уйди-уйди пищит.

- Мы ушли одной колонной,

- Мы несли навеселе

- Наш венок вечнозелёный

- Погибающей семье.

- Вот бронтозавры, заврят бронто, бронто

- Вот саламандры, мандрят сала, сала

- Фатер мой вернулся с фронта

- Мутер с ним судьбу связала.

Японский городовой

- В городе Москве

- Я живу ей бо

- В самом центре ми

- Разве это пло

- хо-хорошо?

- Но около мэнэ

- Ё, Кэ, Лэ, Мэ, Нэ

- Японский бог, городовой

- Живёт чужой

- Под ёлкой-палкой в шапке Дед Мороза

- Он палит палочки духовные

- Видать ему наскучили раскосые

- Видать ему претят индусы босые

- Вот и сбежал он к чёрту на рога

- Его японская хибара

- Его индийская корова

- Ему отсюда только дорога

- Издалека ему хибара дорога

- Хайдарабадская корова

- А я всегда москвич

- Ё, Пэ, Рэ, Сэ, Тэ

- Тыщу лет живу

- в СССР

- А около мэне

- Ё, Кэ, Лэ, Мэ, Нэ

- Японский бог, городовой

- Живёт как свой

- Его во время похорон гиганта

- Хвостом задели черти лобные

- С тех пор он носит шапки неудобные

- С тех пор он носит туфли элегантные

- И в каждом новом старится году

- Его сибирскую мур-мурку

- Его Неглинную Петровку

- Его соседку Фариду

- Обнимет он, имеющий в виду

- Хайдарабадскую коровку

- Прячет он в бельё

- Деньги облига —

- Жжёт в уборной га —

- зетку «Ё моё»

- Йоко ё моё

- Хаджимэ аум

- Манэ падмэ хум

- Ё, ка, лэ, мэ, нэ

- А ё, ка, лэ, мэ, нэ

- Шейх Джавахарлал

- Кришна Айюб-хан

- Фуми Носаван

- Хомейни Реза

- Бхух, Бхувах и Свах

- Йдамдаршам-ом

- Хиранья гарбха.

Хек серебристый

- Не дождусь я к ужину

- Хека серебристого, —

- Не простясь с супругою,

- Ухожу я из дому.

- Вижу, выйдя из дому,

- Липу деревянную.

- Речку водянистую,

- Веру Веремеевну.

- Вижу ёлку хвойную,

- Небо атмосферное,

- Снова малахольную

- Веру Веремеевну.

- Ой, равнина плоская

- Всюду перевидена,

- Крикнул я на господа:

- Где же ты, действительно?

- Ушли годы прожиты,

- Пришли годы нажиты,

- Где ж ты был, ну что же ты?

- Где же ты, ну как же ты?

- Я вернулся к суженой,

- Та кричит мне: бестолочь,

- Где тебя, о боже мой,

- Черти носят, господи?

- Глянь-ка в очи истине:

- Дни уходят прожиты.

- Где ж ты был, единственный,

- Как же так, ну что же ты?

- Я с тобою мучиться

- Больше не намерена.

- Пусть тебя разлучница

- Кормит Веремеевна.

- Глянь: остыл мороженый,

- Хек, тебе положенный,

- Как же ты, о боже мой,

- Надоел мне, господи!

- Надоел мне, господи,

- Хуже хека хренова,

- Хуже хека сладкого,

- Хека серебристого.

- Хэк хабуи квэ дикси,

- Хэк хактэнус[1].

Баллада о Басаврюке

- Красным летом на поляне

- Деревенщики-селяне

- Травы косят, ветки жгут,

- По ночам коней пасут.

- Там покой, раздолье коням,

- Но на выпасе покойном

- Бесноватая кобыла

- Нос папаше перебила.

- Бесновата, бесновата,

- Лошадь, ты не виновата:

- Басаврюк в тебя залез —

- Бьёт твоим копытом бес,

- Красноглаз и краснорук,

- Бьёт копытом Басаврюк —

- Призрак с носом перебитым

- Землю роет, бьёт копытом.

- Я, коней на воле не видавший,

- Не пойму, в связи какой

- Нос мой, как и у папаши, —

- Перебитый и кривой.

- Бесноватый, бесноватый

- Ты, отец, не виноватый

- В том, что я с рожденья рос

- Безнадёжно кривонос.

- Басаврюк! Виновен ты

- В том, что я острю осину

- И в прохожем узнаю

- Спину страшную твою

- И уродую черты

- Неродившемуся сыну.

- Чумовые бесноваты.

- Дети, вы не виноваты.

- Это мститель Басаврюк,

- Красноглаз и краснорук,

- Сам палач и сам казнимый

- Землю роет, бьёт осиной!

- Я весь изрыт, и нет на мне лица.

- Пусть кто-нибудь мои следы от оспы

- Несёт, как я носил обличие отца.

- Пусть от чумы умрёт потомок прямоносый,

- Пускай взойдёт трава, и земляки взойдут,

- И снова на поляне летом красным

- Селяне ветки жгут, смеются и пасут

- Покойный скот на выпасе опасном.

Дума о Дрокине

- Издав победное «ура»,

- Восходит Дрокин на бугор

- И вдаль кидает синий взор.

- Но прежде видит комара.

- Комар кусает кончик носа

- Под небом вольным и широким.

- Готовится к удару Дрокин,

- Глядит на лоб и видит косо:

- Шагал отец подобно многим,

- Необходимый как Спиноза,

- А рядом с ним дитятя Дрокин,

- В глазу родительском заноза.

- Слезится малолетний сын,

- Он рвётся прочь из рук колосса,

- Канючит, тянет под колёса,

- И гнев его необъясним.

- И блажь его неисправима:

- Пугает Дрокина витрина,

- Чарует вытекший бензин.

- Вот урна, веселя, дымится,

- На свалке гниль, распад и гарь,

- А под булыжником мокрица.

- Ботинком, купленным на вырост,

- Дитятя ковыряет сырость —

- Ответь, отец, скажи на милость,

- Куда скользнула эта тварь?

- Исчадье горя и мороки,

- Однажды оборотень Дрокин

- Замечен в позе кровососа

- На шее рыжего Барбоса.

- А вот он в облике Барбоса

- И сам кусает кровососа.

- А в девять, утомлённый, спит,

- Он спит как все, капризный мальчик.

- Но перед ним узор маячит,

- А за спиною тень висит.

- И страхи падают, пушисты.

- Шпион к большой стене прижат.

- Но вот со всех сторон спешат

- К нему на выручку фашисты.

- Они летят из-за горы,

- Они сбивают самолёт.

- Трещат и движутся миры,

- И Дрокин тянется под лёд.

- Он подо льдом увидит ряску.

- А вместо действия развязку,

- В прологе мёртвого коня,

- А в эпилоге снова сказку.

- Тут в каждом черепе змея,

- И всё подчинено искусству.

- Себя на грудь отца склоня,

- Уходит мама в зеленя

- Под необъятную капусту.

- Итак, носитель комара

- Глядит себе на кончик носа.

- Не убивает кровососа

- И дальше не идёт с бугра.

- Он в жизни обогнал искусство,

- Нет, не его ладонь мокра.

- Ему, ему легко и пусто.

- Ему легко и пусто.

- Он ожидаемый удар

- Не совершит наперекор.

- Пускай сожрёт его комар,

- Пускай раскроется бугор!

Великомалоросская шуточная песня «Эй, касатка, выйди в садик»

- Едет хлопец на лошадке,

- За плечами ружьецо.

- А в окне его касатки

- Светит милое лицо.

- – Эй, касатка, выйди в садик,

- Посидим в последний раз.

- – Ой, боюсь тебя, касатик,

- Ох, отец погубит нас.

- – Не томи, душа-девица, —

- Покажись, да и прощай,

- Только к ручке приложиться

- Дай, родная, дай, дай, дай!

- Отвечала дева тихо,

- Свеся пальчик из окна:

- – Ну, прощай, не помни лиха,

- На, любимый, на, на, на!

- Вот мой пальчик и ладошка,

- Я зажмурила глаза —

- Хлопец деву из окошка

- Вытащил за волоса.

- Их несёт лихая сила,

- Сила лёгкая несёт,

- Дева хлопца окрутила —

- Хлопец деву умыкнёт!

- Ускакали, в траву пали,

- И до самого утра

- Деве шишки спину мяли,

- Хлопца ела мошкара.

- Обстрекалися крапивой

- Да в осоке посеклись

- И дремотою счастливой

- По поляне растеклись.

- Дева большего желала,

- Хлопец лучшего хотел,

- И душа их улетала

- За положенный предел.

- Вот родитель оскорблённый,

- Неприкаян и уныл,

- Выйдя вон из тьмы зелёной,

- Всю поляну заслонил.

- Он сказал: «Я с дочкой лягу,

- Уступи-ка старику,

- А тебе, казак, корягу

- Я лошадкой нареку».

- Хлопец наш, рассудком тронут,

- На болотный сев пенёк,

- Ускакал глубоко в омут,

- А старик с девицей лёг.

- Дева батьке улыбнулась

- И, не раскрывая глаз,

- Издалёка встрепенулась,

- Издалёка поднялась.

- Тень другую тень ласкала,

- И, покинув свой предел,

- Тень молодчика скакала,

- Взяв обоих на прицел.

- Он скакал не на лошадке,

- Нет у хлопца ружьеца,

- Он стрелял поверх касатки,

- Мимо старого отца.

- Я там был, и вы там были,

- Но на полпути свернули —

- Только омут замутили

- И над омутом сверкнули.

Эстонскому другу

- Даже если ты разут —

- Ты, как я, двуног – не так ли?

- На одной ноге живут

- Только аисты и цапли

- На одной ноге живёт

- Из учебника мужик

- Он себе затылок жмёт

- Он от ужаса дрожит

- На одной стоит ноге

- Конь, идущий буквой «ге»

- А на трёх ногах стоит

- Тео-тео-о-долит

- Звери все четвероноги

- Без ноги идут миноги

- О пяти ногах звезда

- О шести – любая мошка

- О семи ногах – не зна

- О восьми ногах – паук

- А далее идет сороконожка

- За ней стоит эстонский хор

- Край озёрный многогласно

- Многоногий славит хор

- Каждый выглядит согласно

- С видом жителей озёр

- Все эстонцы петь озябли

- Босиком и налегке

- Словно аисты и цапли

- На одной стоят ноге

- Там и ты стоишь разут

- И покорен двум ногам

- То одну сгибаешь там

- То другой ступаешь тут

- Тут и я живу обут

- Но покорен двум ногам

- То одну сгибаю тут

- То другой болтаю там

«Все влекётся, и все влекут»

- Бабушка-лапушка

- Понесла от дедушки

- Понесла от дедушки

- Пироги-котлетушки

- Пряники-конфетушки

- Дед не хочет кушати

- Он сытее лошади

- Сединою убелён

- В тётю Катю дед влюблён

- Кушай пряник, бабушка,

- Кушай пряник, бабушка,

- Бабушка-жабушка

- Мамочка-лапочка

- Понесла от папочки

- Понесла от папочки

- Расписные тапочки

- Будет темна ночечка

- Тятя тапок хватится

- Колыхнет сыночечка

- Тот орать закатится

- Да помешает тятеньке

- А тятя хочет спатеньки

- А тятя хочет спатеньки

- На соседке Катеньке

- Вот какие пироги – тётя Катя помоги!

- Вот они конфеты, пряники, блины

- Все мы здесь раздеты – ходим влюблены

- Говорят, у тёти Кати по ночам плывут кровати

- Тетя Катя, можно к вам покататься по волнам?

- Всем почётно, всем приятно плыть на лодочке Приапа

- Возвышайся дух и крепни

- Возлети куриный пух с тётей Катею на гребне

- Из перинок и подух

- Нам тогда укажет Потос

- Распуститься в позе Лотос

- Кошка скажет и собака

- Мышь укажет и медведь

- Созревать под Знаком Рака

- И в огне любви кипеть

- Так неистово и жарко

- Сможет так с тобою, Кать,

- Так ужасно крепко спать

- Только я лишь и Петрарка

- Петрарка крепко связан с Данте

- И трубадурами Прованса

- И я цепями арестанта

- К цепочке этой приковался

- И помня о любви и мире

- В плену согласий мировых

- Нас избивали конвоиры

- Когда мы избегали их

- У тети Кати я просить не устану

- Tutti tirati sono e tutti tirano

Коля-петушок

- золотистый сидит Коля-петушок

- уж так его назвали Николаем

- а ребятки дразнят Кольку

- дескать Колька время сколько

- мы не знаем

- отвечает Коля мало ли часов

- отвечает Коля много ли минут

- ну без пятнадцати до двена

- с пол-девя без двух до трёх

- квоте паст квоте ту

- слова не вяжутся во рту

- ведь я как отпрыск петуха

- по-русски в зуб ни бе ни ме

- что до р х что по р х

- что по н э что до н э

- но без понятия греха

- нет уваженья к старине

- тут ребятки Вити-Мити

- стали сонные кумекать

- дескать-дескать петуху ли

- петухули говорить

- когда тут надо

- когда тут надо кукарекать!

Монолог знатока

- Оценивая творчески

- Разбросанные оттиски,

- Я как знаток не в силах умолчать:

- Люблю, люблю заветные

- Эстампы семицветные,

- Высокую орловскую печать.

- Я нюхаю гравюры,

- Оформленные златом,

- Исходит листик бурый

- Осенним ароматом,

- Он охрой прелой дышит

- Слегка коричневат,

- Рубель целковый, рыжик,

- Карбованец манат.

- Вы охрики, вы хухрики,

- Хрусты да угротугрики,

- Монятки, бабки – сладкий аромат,

- Гравюры семицветные

- Не фантики конфетные —

- Деньга таньга, целковый бир манат.

- При ноябре, при октябре,

- При феврале и при царе

- Всегда целковый в тёплом колорите.

- Проверьте, поглядите – всё в том же колорите.

- А то, бывает, встану

- И подойду к окошку,

- Гляжу на панораму,

- Воспоминаю трёшку.

- У Водовзводной башни

- Дворец зазеленел,

- Вдали Иван Бесстрашный

- Стоит над буквой «эл».

- Ах, деньги, деньги, денюжки,

- Средства, пенёндзы, пфенюшки

- Вот башни, башли, вот зелёный стяг;

- Гравюры семицветные

- Не фантики конфетные —

- Деньга трояк – таньга, а не пустяк.

- При ноябре, при октябре

- При феврале и при царе

- Всегда трояк в зелёном колорите.

- Проверьте, поглядите – в холодном колорите.

- И на ветру холодном,

- Где время возле часа,

- Стою на месте лобном,

- Гляжу на башню Спаса.

- За ёлкой голубою,

- Под синею звездой,

- Лежит передо мною

- Пятишник голубой.

- Ах, деньги, деньги, денюжки

- Средства, пенендзы, пфенюшки

- Ах, тити-мити, пятки-пятиши.

- Пятёрки семицветные не фантики конфетные,

- Беш сом, беш сум, блакитные шиши.

- При ноябре, при октябре,

- При феврале и при царе

- Всегда пятёрка в синем колорите,

- Проверьте, поглядите – в блакитном колорите.

- Но как заря алеет

- Червонный госбилет,

- Приятно руку греет

- Простой его портрет,

- Он в облике высоком

- Взирает широко,

- Окрашена востоком

- Оправа рококо.

- При ноябре, при октябре,

- При феврале и при царе

- Всегда десятка в красном колорите.

- Проверьте, поглядите – в горячем колорите.

- Ах, деньги, деньги, денюжки,

- Средства, пенендзы, пфенюшки,

- Деньга, таньга, рубель, бир сом, бир сум.

- Гравюры семицветные

- Не фантики конфетные,

- Но сами карамель и кара-кум!

Песня о щедрой щепотке и доброй краюхе

- Здоров, пригоден. Поелуев Петя

- Владетель головы, двух рук и ног

- Один в тайге, приставленный к ракете

- Свой запад стережет и свой восток

- Сто лет туда метеорит не падал

- Сто лет там не оттаивал якут

- Там Петя своего оберегает папу

- Сидит в КП, сосёт ружье и лапу

- А Петю образы родные берегут

- Петюха вспомнил прежнюю житуху

- Щепотку щедрую и добрую краюху

- И Финопетова соседа дурака

- И трепетных берёз душистые бока

- Петюха плачет. Плачь, рыдай, чего там!

- Петюхе вспомнилась Позякина Варюха

- Невероятно щедрая щепотка

- Невероятно добрая краюха.

- Петюха, плачь! Там целый день жуют

- Жуют весь день, а ночью голодают

- Они берёзам ветки обломают

- Чтоб узнавать, где север, а где юг.

- Они краюхой называли край стола,

- Где в изобилии рассыпаны щепотки

- Щепотки возбудителей чесотки

- Что охранять? Ты тут стоишь пока

- А там вина тяжёлого отведав

- Дурак сосед Алёха Финопетов

- Варюхе мнёт душистые бока!

- Ну, Финопетов! Ну, держись, Алеха!

- Петюха щас ударит издалёка!

- Всем Финопетам будет песня спета!

- Петюха жмёт рычаг, но не летит ракета.

- Увидел Петя, что в его ракете

- Якуты свой наладили вигвам

- Якуты перед Петей ниц упали

- Они ему на пальцах передали

- Послание языческим богам

- При сём истошно выли и орали

- И колотили бубном по бокам.

Всё хорошо, что хорошо кончается

- Ой, умора, не могу,

- Прямо возле лавочки

- Две стояли на снегу

- Маленькие тапочки

- Ах как здорово, ах как хорошо

- Маленькие тапочки

- Снег растаял – я пошёл

- Смелый, одинокий

- В эти тапочки, ах как хорошо,

- Были вдеты ноги

- Эти ноги, ах как здорово,

- Уходили в тулово

- Рукава пальта бостонова

- Выросли оттудова

- В этом тулове я нашёл

- Жизненные штучки

- Ах как здорово, ах как хорошо —

- Сигаретка в ручке!

- На плечах сама собой

- Шея кверху тянется

- И кончается головой

- Очень хорошо кончается!

- Вопреки законам зла

- Рот на месте и глаза

- Торжествуй добро над злом:

- Вот мой нос, а вот и уши

- Слава богу, повезло —

- Быть могло бы хуже.

Моя народная мудрость

В этой книге собрана многовековая мудрость народа, изречённая по его воле от имени автора.

Это притчи, заговоры, скороговорки, пословицы, поговорки и некоторые другие выражения автора, которые со временем станут крылатыми.

Живём в такое интересное время, что неизвестно – началось оно или уже кончилось.

Нам жить – вы и решайте.

Под счастливой ёлкой маслята в холодильнике.

Никто не знает, что все известно.

Все знают, что всё – неизвестно что.

На чудо надейся, но Бога не забывай.

Поднять Нечерноземье!

Подняли Нечерноземье, а там – Средиземноморье.

Мы, атеисты, не обожествляем хорошие новости, но дьяволизируем плохие.

Алё! Милостыню попросите, пожалуйста!

У меня на сберкнижке – герб Советского Союза!

Не засну, пока не согреюсь, не проснусь, пока не замёрзну.

Баста-то сказали в Кузбассе, а забастовали-то в Экибастузе.

У настоящего ящера нету будущего.

Не у всякого веника совок стоит.

Думайте не над смыслом сказанного, а над жизнью услышавшего.

Я тебе: сняли Гришина, а ты мне: с нами Кришна.

Паша Ангелина пашет как велено.

Курс рубля настолько твёрдый,

что хожу с натёртой мордой.

Мне говорил тичер,

Что главное – это фьючер,

А паст перфект континиус —

Опасно оскотинилось!

Опочки, опочки,

Не буду ни полстопочки!

Очнувшись с бодуна в Твери,

что дрянь Тверь – так не говори.

С прохожим выпил я по-русски

экономично, без закуски.

Приду домой под мухою —

кулак жены понюхаю.

Живём мы в комнате унылой,

чтоб не побрезговать могилой

и, невзначай попавши в гроб,

не тосковать о жизни чтоб!

Уходя на тот свет, не забудь выключить этот.

Отличайте инородцев: суздальцев от новгородцев.

Эй, янки, ховайтесь в ямки!

Монгол – китайцу хохол.

Корей – китайцу еврей.

А Китаю Вьетнам

Как Китай нам.

Увидел недостаток —

скажи: «Нельзя так!»

Коль в этом деле не ахти,

об этом ты не тарахти!

Чтоб такое придумать, чтобы не соврать?

Эт Джеймс Ласт, бат нот Ференц Лист.

Всё имеет свою причину. И даже не всё!

Вставлю морковку в снежную бабу.

Тотем унд табу.

Плохо Вове во Львове, а Льву – во Владимире.

Я тебе – Артемида,

А ты мне – Артмедиа!

С виду такой обаятельный,

Матом кроет для виду.

Ты не тупи:

Ту би – не ту би…

вчера мне снилось

что нельзя

сегодня снится

всё что можно

– Как живёте?

– Как у Родена:

Мыслитель – сидит,

А идущий – без головы!

Шла Саша по шоссе,

А за ней – шахсэ-вахсе.

– Сыночек, а у тебя есть мелочь на метро?

– Какая мелочь, мама?!

У меня – пенсионное удостоверение!

II. Стихи из трёх книг

1. Участок с Полифемом

Риторика

- С короткой стрижкой полненькая завуч

- В моём лице мою ругала дочь

- За то, что я, бесстыдница и неуч,

- Вместо ответа голову морочу,

- Трещу, с утра не закрывая рта,

- А книжки

- Ну почему в обложки до сих пор

- Не обернула я? Какой позор!

- Какая бестолочь в короткой стрижке!

- Как в армии. Ответь, зачем подковки

- Я не прибил к осмотру. Почему

- Я извертелась вся,

- издёргалась в столовке,

- Наклон не удержала по письму?

- Зачем нам мимо не пройти такого факта,

- Что кто-то грязь на рисовании развёл,

- На ритмике не отбивает такта,

- На математике же скачет, как козёл?

- Зачем нетрезвым он явился на поверку,

- И не явился, тоже, почему?

- О этот голос, падающий сверху:

- Зачем носок я при подходе не тяну?

- Зачем я Шпака на риторике толкала?

- В толк не возьмёт она,

- по лбу себе стучит.

- Зачем мне в возрасте, нет, не майора, генерала

- Сие выслушивать? Риторика молчит.

- Меня тут нет. Я отслужил – и хватит!

- Мне зав. учебной части – не жена.

- Так что ж она гундит, как старшина?

- Зачем безличный воздух виноватит?

Надо расходиться

1. У развилки на Вербилки

- У развилки на Вербилки

- Запорожец, дико воя,

- Неделимое раздвоил:

- Дух водителя такого-то

- От плохого отделил

- Тела смертного, хмельного.

- Неделимое сержанта

- Вдаль выпрастывало руку.

- Правая, она держала

- Раздвижную вдаль рулетку.

- Неделимое майора

- Веерообразно в рупор

- Правду грубо излагало

- На не слышащих в упор:

- «Расходитесь по домам,

- Ваши катастрофы там!»

- Но неделимое народа

- Стоит стеной бесповоротно

- В демонстрации протеста

- Против пагубного места

- У развилки на Вербилки.

2. В нашем овощном

- Какие лица в нашем овощном!

- Нет овощей. Но лица понимают,

- Что вот-вот-вот

- Машину подадут —

- И будут!

- Какие хари в нашем овощном!

- Нет овощей. Но хари все в надежде

- Такой, что лык не вяжущие суки

- Разгрузят всё-таки —

- И будут!

- Какие бляди в нашем овощном!

- Нет овощей. Об этом продавщица

- Татьяна Паршина

- С утра блядям талдычит,

- Чтоб расходились! Нету овощей

- В таком порядке грёбаном вещей,

- В каком беспорядке поля и грядки

- И в каком хозяйство упадке,

- И вообще,

- Иисус не знал, каков картошки вкус.

- Трудно, что ли, прилюдно

- Поднять ногу и встать на дорогу к Богу?!

- Но к рассуждениям Татьяны

- Глух непонятливый народ.

- В его ушах торчат бананы

- И нежно шепчут, что вот-вот…

«Окно мне сделал плотник Алексей…»

- Окно мне сделал плотник Алексей.

- Его зовут, как выяснилось, Саша.

- Он говорил стеклу, чтоб светлость ваша

- Тут не стояла над душой, как ротозей.

- А как уйти, коль Алексей глядит

- Вполглаза как-то странновато.

- Домушник он. И Александр бандит.

- Под плотников работают ребята.

- Где золото лежит, где спрятан диамант

- И нет ли ценностей среди вещичек прочих?

- Менту бы позвонить. Но участковый мент

- Васильев – им куратор и наводчик.

- Васильев? Нет. Как будто бы Петров…

- Не стыдно ль мне,

- как хрен с какой-то редькой,

- Небрежно путать Ваську с Петькой,

- Мастеровых не отличая от воров?

- Знать, ураган по городу прошёл,

- Знать, динамит на Декабристов грохнул.

- Стекло и воля. Дисциплина. Произвол.

- Повылетали окна. Я оглохнул.

- – Нет, вы ослышались, —

- Сказал мне Алексей.

- Он Александр!

- И чтобы был оплачен

- Сей труд по строгой форме всей —

- Вот мне квитанция на семьдесят рублей

- И взгляд наружу. Прочен и прозрачен.

Октябрь 98

- Всё к одному. Рубля сальто-мортале,

- Метан в Кузбассе, взрывами чреват

- Мир в Косово, Салман в Урус-Мартане,

- На площади пролетарьят,

- Призывы: ко всеобщей стачке!

- Даешь получку! Ельцина под суд!

- Стоит октябрь. Они его трясут,

- Глядят, как падают его листочки,

- Рублю подобно – в чёрную дыру.

- Исландцам наши отдали игру.

- Всех здравомыслящих с ума

- Свёл гол, забитый головой

- В акробатическом паденье Ковтуна,

- Сосед скончался Прохоров, Герой

- Советского Союза, за стеной,

- Спасибо, что не рухнула стена,

- Когда в такую непогоду,

- Таким недружественным днем

- Всё происходит через пень-колоду,

- Вниз головою, кверху дном.

- Всё было бы иначе, если б наш Ковтун

- Как главный невезун и автор не возник

- В свои ворота пагубного гола

- В Рейкьявике.

- Букет из четырёх гвоздик,

- Морг в Люблино, кремация в Николо —

- Архангельском, автобус ритуальный,

- Печальный ход вещей, защитник ненормальный,

- В платочках чёрных женщины по обе

- Соседа стороны, сосед во гробе.

- А мне в лицо на плачущих смотреть

- Сил нет таких. И прочих тоже нету,

- Чтоб из кармана свежую газету

- Достать прилюдно и газетою греметь.

- Из тех в кармане сложенных газет

- Впоследствии мне сообщили вести,

- Что нет, железный Август Пиночет

- Не верит в слухи о своём аресте,

- Что это наша общая вина,

- Нельзя пинать отдельного кого-то.

- И далее опять про Ковтуна.

- Не может быть! Опять в свои ворота!

Натуралистический очерк

- Свистуха.

- Проверка зрения и слуха.

- Шумит по-русски березняк,

- По-польски шелестит бжезина,

- Со звуком сопрягая знак,

- Растёт как буква У осина,

- И надо всеми реактивный ТУ

- Подчёркивает в небе высоту.

- Тут Вовка всем кричит: «Ау!»

- Ему в ответ многоголосый

- Пан отзывается курносый

- И некий антропос, во глубину оврага

- Малиной с ежевикою влеком,

- Себе по облику двенадцатым шлепком

- Казнит настырного антропофага;

- Овчарка Пальма, прыгая как тёлка,

- Как будто по-хохляцки кличет волка:

- «Вовк! Вовк!» И замечает Вовка,

- Что там вдали, величиной с букашку

- Ползёт, как божия, обычная коровка,

- Добром зовут её какашку.

- При сём у Яхромы, вполне уже раздета,

- Располагается моя мечта поэта.

- Со всяком сопрягая всяк,

- Её душою движимый костяк

- Напоминает мне про это.

- И клеится тот самый гнусный тип —

- Какой-то антропос —

- К моей душе-девице

- Шлепком игривым ей по ягодице,

- Где я заметил, что прилип

- Цветочек белый стрелолиста.

- Свистуху, завтраки туриста

- Она велит мне: Возлюби!

- Пчела гудит: «Ай эм э би!»

- И «Лет ит би» поёт транзистор.

Личные песни об общей бездне

Текучка

- Жить по условиям, конечно, ненормальным

- Нас заедающей текучки, —

- Где зажигалка? – хлопать по карманам

- И вдруг по лбу, – сегодня день получки!

- А нет получки – думать о причинах

- Того, что быть имеет место. И, конечно,

- О бесконечных величинах,

- Больших и малых. И конечных,

- Таких, как мотылёк и диплодок.

- Что больше, – думать, – Космос или Бог?

- Или вобще не думать. Тупо

- Без ненависти и без любви

- (Такая техника едва ли мне доступна)

- Глядеть на третий глаз у визави

- В автобусе в районе Ступино.

- Или в метро на станции «Коньково»

- По требованью старшего сержанта

- В своих карманах рыться бестолково:

- Где паспорт? В каждом – зажигалка.

- Пиджак не тот, не тот режим.

- И вдруг по лбу: мы все принадлежим

- Текучке – жизни, речи, мысли!

- Она течёт иной раз не туда:

- «Всё было бы иначе, если…»

- Иначе если – вспыхнула б вода.

- Противна Богу огненная речка,

- Угодна – даже в смысле узком

- Текучка в понимании «течка»,

- Иначе – был бы я моллюском

- Нетеплокровным или птаком,

- Скрипел бы клювом и вертел,

- Как осьминог, округлым зраком,

- Или, как эти,

- Вставши в полный рост вороны,

- Шипел бы, слал вокруг проклятья,

- Раскрыв широко, как объятья,

- Свои птероны.

- Набросок этот, только с виду мрачный,

- Изображает танец брачный

- На Декабристов двух ворон.

- Что меньше – Бог или нейтрон?

- Где Родина, а где Отчизна?

- И Божий дар – свободен ли сегодня

- От наказания Господня? —

- За эти детские вопросы укоризна

- Отцу семейства воздаётся автоматом:

- Где зажигалка?

- Где? (И не ругаться матом?)

- И вдруг по лбу: яичница горит!

- Её возможно спутать с Божьим даром,

- Работодатель в трубке говорит,

- Что есть известные задержки с гонораром,

- Но кризис, видимо, подох. Надейся.

- Простая истина: «Когда ты не побрит,

- Вставай у зеркала и брейся» —

- Звучит по-издевательски хитро,

- Как «отпуск», «бюллетень» и «пенсия»,

- И если ты одет, «то выкини ведро»,

- А если нет – «тогда оденься».

- Всё в том же пиджаке и при иных режимах

- Я повторяю истину простую:

- Покуда я поэт, моя текучка в жилах,

- Надеюсь я, не утечёт впустую,

- Как брань прохожего на думские законы,

- Как февралю необходимый насморк…

- Пока ещё не все московские мильтоны

- Мой красный прочитали паспорт.

Исповедь портрета

- Человек я сероокий

- Бросил взгляд из-под бровей,

- Если в профиль – однобокий,

- Если сверху – муравей.

- Был я человек-малютка,

- Вырос – сделался похож

- На кого-то – это шутка.

- На Шекспира – это ложь.

- Просто мне, как говорится,

- Жизнь взаправду дорога.

- Я не должен бы родиться,

- С точки зрения врага.

- Просто я, как все, нормальный,

- Быт ругаю неуютный.

- Вообще – принципиальный,

- Но сейчас – сиюминутный.

- Человек я не противный,

- Не горчица, не сироп.

- Если выпью – коллективный,

- Если слишком – мизантроп.

- Было. Видел в жизни всяко.

- Так припомнить не пора ли,

- Скажем, на Тянь-Шане яка,

- Хоннекера на Урале?

- Человек я небогатый,

- Весь в родителя пошёл.

- Безымянный мой – женатый

- И прокуренный – большой.

Закон подлости

- Закона подлости никто не отменял.

- Наоборот.

- Он в силе. В действии опасном.

- И тот же самый с маслом бутерброд

- Законно упадает книзу маслом

- Во исполнение допущенного зла —

- Вдруг со стола.

- Мне эта неудача оттого противна,

- Что легитимна!

- Но я, дитю подобно, не запла́чу,

- Увидев в перспективе безнадежной,

- В силу закона подлости, удачу

- Противоправной и мятежной.

- Обидно. Ближнего любить

- Как самого себя – и быть страдальцем.

- Всего делов-то:

- бутерброд к столу прибить…

- Так нет: кувалдою по пальцам!

В концерте

- Мне Бог велел на музыке играть.

- А вот природа в слухе отказала.

- Она мне в ухо правое задула

- Комок дикорастущей ваты.

- Господь ревёт: «Играй же, не ломайся,

- В блок-флейты дуй, в бамбуковые палки,

- Всю вату вон из уха выдувай!

- А ты, Натура, сядь в его концерт!»

- Неловко мне с дикорастущей ватой,

- Напоминаю, в правом ухе,

- На публике, по-разному предвзятой,

- Играть в своём, подчёркиваю, духе.

Мелкая мистика

- Воображаемая стрелка