Укротители монстров бесплатное чтение

Издается в авторской редакции

© Исаев М., 2025

© Издательский дом «BookBox», 2025

Максим Исаев

Предисловие

Республика Беларусь. Небольшая, компактная и красивая, удобная для жизни страна, расположенная на перекрёстке дорог Европы, со своей богатой историей и самобытной архитектурой, что весьма привлекает путешественников в любое время года. Недаром Беларусь называют синеокой. Здесь самые красивые девушки, дружелюбный и добродушный народ.

Удобное географическое положение и уникальная природа делают Беларусь мечтой любителей активного отдыха. Даже самый искушённый путешественник найдёт в Беларуси, что посмотреть и где отдохнуть.

Беларусь пережила две мировые войны и многие другие конфликты континента, которые оставили глубокий след и, без преувеличения, превратили всю страну в огромный музей военной истории: тут и Несвижский и Мирский замки; Старый и Новый замки в Гродно; Брестская крепость и Беловежская Пуща; музей Марка Шагала, мемориал «Хатынь» и многое другое.

Беларусь – спортивная держава. Физической культуре и спорту в Беларуси уделяется огромное внимание. Спорт уже стал визиткой страны на мировой арене. Об этом говорят высокие достижения белорусов на международных соревнованиях, наличие спортивных сооружений мирового класса и, конечно, активная поддержка здорового образа жизни и спорта среди жителей.

Беларусь является высокообразованной страной с развитой сетью научных и образовательных учреждений. Уровень грамотности взрослого населения Беларуси – один из самых высоких в мире и достигает сегодня 99,7 %. В Беларуси 47 учреждений высшего образования и сотни учреждений среднего специального образования. Белорусское образование высоко ценится во всем мире, поэтому обучение в Беларуси привлекает множество иностранных студентов.

В Советском Союзе Белоруссию называли «производственным цехом» всей нашей большой страны – СССР. И это не было преувеличением. В Беларуси сегодня успешно работают и развиваются сотни и сотни промышленных предприятий.

Беларусь стала независимым государством в 1991 году, но это событие повлекло за собой определённые трудности, которые заморозили развитие экономики на какое‑то время. Темпы развития промышленности начали набирать обороты только после заключения договора с Россией, который прописывал объединение интеллектуального и технического потенциала во всеобщее благо.

Экономика любой страны базируется в основном на двух направлениях: промышленности и сельском хозяйстве. Республика Беларусь в этом плане является развивающимся государством с хорошими перспективами на будущее. Назовём лишь некоторые самые крупные отрасли промышленности, которые процветают в этой стране.

Металлургическая. На территории Беларуси насчитывают 23 металлургических завода, которые специализируются на выплавке стали, производстве чугуна и цветных металлов. Сырьё в большинстве своём поставляют из других стран. Крупным поставщиком цветного лома и железной руды является Россия.

Машиностроительный комплекс. На белорусских заводах ежегодно производится 6 % тракторов, 17 % комбайнов и 30 % самосвалов, поставляемых на международную арену. Эти внушительные цифры говорят о том, какое важное место занимает белорусский машиностроительный комплекс на внешнем рынке.

Химическая промышленность. Почти 70 % продукции химической промышленности, производимой на предприятиях Беларуси, идёт на экспорт в другие страны. Также осуществляется переработка нефтепродуктов, что составляет внушительную долю экспорта.

Машиностроение является ведущей отраслью, опорой и движущей силой экономики страны, играет важную роль в социально-экономическом и интеллектуальном развитии государства и по праву считается фундаментом всего промышленного комплекса. В стране работают сотни предприятий, которые производят автомобили и автокомпоненты, сельскохозяйственные машины и станки, сложные приборы, оптику, электротехническое оборудование, лифты, бытовую технику и электронику. Все это – машиностроительная отрасль Республики Беларусь.

В производственной линейке – десятки тысяч наименований различной продукции: от микросхем до самых больших в мире карьерных самосвалов. Белорусское машиностроение обеспечивает качественную работу таких отраслей экономики, как энергетика, строительство, транспорт, агропромышленный комплекс. Заводы играют большую роль как в развитии страны в целом, так и в региональной экономике в части обеспечения занятости населения, являясь во многих случаях градообразующими организациями. На всех континентах земного шара работает техника, созданная руками белорусских рабочих.

За 2023 год более 80 % машиностроительной продукции реализовывалось за рубеж. Тракторы ОАО «МТЗ», карьерные самосвалы ОАО «БелАЗ», тягачи и автобусы ОАО «МАЗ», легковые автомобили СЗАО «БЕЛДЖИ», ОАО «Витязь», ЗАО «АТЛАНТ», лифты ОАО «Могилевлифтмаш», комбайны ОАО «Гомсельмаш», дорожно-строительная и лесозаготовительная техника ОАО «Амкодор» и другая многочисленная продукция наших флагманов ежегодно поставляется более чем в 130 стран мира.

В 2017 году состоялось важное событие в истории белорусского машиностроения – на заводе «БЕЛДЖИ» в Борисовском районе с конвейера сошёл первый серийный белорусский легковой автомобиль. Если в производстве карьерной, пассажирской, сельскохозяйственной техники у Беларуси были серьёзные компетенции со времён Советского Союза, то эта отрасль стала абсолютно новой в отечественном машиностроении. Объёмы производства и продаж легковых авто стремительно растут с каждым годом.

Даже беглое упоминание о промышленном потенциале республики заняло бы несколько страниц, когда каждый пункт этого упоминания достоин подробного многостраничного рассказа. Об одном таком пункте, об одном известном не только специалистам и работникам машиностроительной отрасли; об одном уникальном, знаменитом, известном на весь мир заводе «БелАЗ» я и написал эту книгу.

Дорогой мой читатель, знай, что книга эта написана человеком, когда‑то работавшим на заводе и искренне любящим завод; человеком, судьбу которого предопределил завод, протащив через тернии, вывел на ухабистую дорогу писательского ремесла. Я сегодня уже признанный писатель, отмеченный многими наградами и премиями, как и ваши, как наши мощные, красивые и добрые машины; писатель, выпустивший несколько книг, мечтавший написать о заводе, о тружениках завода – бывших, настоящих; о людях, которые создали и создают ваш завод, ваш город, вашу и мою страну. Любите свою работу, любите свой завод, гордитесь им, гордитесь своим сегодняшним и завтрашним днём. На заводе этом работали ваши отцы, ваши деды; работаете вы, и будут работать ещё ваши дети и внуки в течение десятилетий, столетий, тоже создавая уникальные машины для себя и своих потомков, создавая город будущего, страну свою, жизнь свою будущую.

Я старый человек, мне уже далеко за семьдесят, но я не мог, не имел права умереть, пока не напишу о заводе, о простых, но в то же время удивительных людях, которые создали настоящее завода и создают его будущее. Кто, если не я, который был причастен к событиям на заводе в самые сложные для него времена – в период второго рождения, строительства новых корпусов, освоения необычных, крупнотоннажных машин изнутри, от производства видел и помню все трудности и победы. Нет, я должен был это сделать, чтобы помнили потомки, с каким трудом рос и развивался знаменитый завод – жемчужина Беларуси, страны, которая стала мне родной и очень дорогой. И я это сделал. Я написал. Пусть эта книга сохранится в ваших семьях как напоминание, как назидание будущим поколениям.

Друзья, уважаемые мои читатели из других республик, других стран, прежде чем вы начнёте читать сие повествование, начнёте читать эту книгу, я хочу обратиться к вам с настоятельным предложением, нет, даже не предложением, а убедительным призывом: если вы никогда не были в Беларуси, если вы не знаете, что такое есть сегодня сравнительно небольшая Республика Беларусь; если вы не были в Минске, Бресте, Гродно, Гомеле, Могилёве и других городах этой страны, то непременно, обязательно поезжайте, приезжайте, навестите эту страну; приезжайте просто в гости, по турпоездке, попутками, поездом, автобусом на два дня, на три, на десять дней, и уверяю вас, визит этот запомнится на всю вашу оставшуюся жизнь! Вы увидите сверкающие от чистоты улицы везде и в любое время года, вы увидите блестящие разноцветные витрины вечерних городов, кипучую жизнь в больших и малых поселениях; вас тут встретят искренними улыбками люди на улицах, в торговых точках, на транспорте – везде вы встретите теплоту и радушие доброго белорусского народа и прекрасно проведёте время в Беларуси.

Я объездил вдоль и поперёк всю Европу и могу поклясться, нисколько не кривя душой, положа руку на конституцию, на Библию или Коран, что лучшей страны для жизни во всей Европе я не видел и много раз об этом говорил громко, убеждая в этом всех, кто только мог меня слушать, слышать, услышать.

Сам я не белорус. Я родился в Дагестане, в России, там закончил школу и оттуда же был призван в ряды Советской армии. После службы в семьдесят первом году прошлого столетия приехал в Минск, устроился на завод им. Вавилова фрезеровщиком. Через год поступил в институт, потом – второй, третий институт и живу уже в Беларуси более полувека. Я очень люблю свою историческую Родину – Дагестан. Там у меня большая уважаемая родня, одноклассники, могилы родителей. Но я не меньше люблю и Беларусь; тут я учился, тут родились мои дети, тут мои друзья и однокурсники, с которыми я регулярно встречаюсь; тут будет и мой последний путь на кладбище, и после меня останутся тут построенные мной инженерные объекты и написанные книги.

Я не могу сказать, что я верующий. В трёх институтах в советское время пичкали мои мозги атеизмом, и это имеет свои последствия. Но я уверен, что в каждом из нас сидит бог, и он понуждает нас быть людьми, человеками; он призывает нас протягивать руку нуждающимся; он понуждает нас выразить сочувствие страждущим; он вызывает нас проявить сочувствие к горю, утешить пребывающих в печали; он наделяет нас великим даром любви к близким, к родителям, к окружающим нас грешным, к Родине, какой бы она ни была; он наделяет нас потребностью проявить тёплую и искреннюю любовь к земле, по которой мы ходим и от которой мы питаемся; проявить беззаветную – как к родной матери – любовь без оглядки, без придирок, без сомнений и только лишь потому, что она твоя мать! Любовью от природы, от рождения.

А ещё бог нас зазывает не только понять это умом, но ещё осветить сердцем красоту родного края и не расплескать дар любви к своим корням, к своей красивой и родной стране.

Да, в Беларуси везде красиво, везде есть на что смотреть. Однако же я сегодня хочу рассказать вам об одном небольшом, далеко не всем известном городе – городе тружеников, городе созидателей, создателей истории, городе укротителей Монстров! В этом городе действительно без всякого преувеличения не только создают, но и укрощают настоящих Монстров!

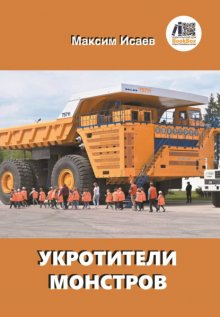

Город этот расположен в полустах километрах от Минска, и есть в этом городе завод, зажатый между трассой от Минска в сторону Москвы и железной дорогой, соединяющей Европу с Азией. Завод «БелАЗ», вернее, теперь уже ОАО «БелАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» – крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов и транспортного оборудования для горнодобывающей и строительной промышленности грузоподъёмности от двадцати пяти до пятисот тонн!

Бренд мирового уровня! Экспорт в более чем семьдесят стран! Восемьдесят классов грузоподъёмности! Пятьсот пятьдесят модификаций карьерной техники, разработанных практически для любых условий работы в разных странах! Семьдесят процентов мирового рынка карьерных самосвалов особо большой грузоподъёмности! Награды от всемирных выставок! Десяток рекордов по грузоподъёмности, зафиксированных в Книге рекордов СНГ, Книге рекордов Европы, Книге рекордов Гиннеса! По выпуску и экспорту своей техники сегодня БелАЗ впереди всей планеты!

Так и хочется крикнуть: «Когда же вы успели, ребята?!»

А вот успели, сделали, смогли, сумели, а ещё и делают! Уже на современном уровне, набив сотни, тысячи шишек на большом лбу большой грузоподъёмности, наработав опыта, передавая этот опыт и знания из поколения в поколение, достигая сумасшедших результатов за каких‑то семьдесят пять лет! А что такое эти семь десятков лет для истории? Это средний возраст одного поколения! Это миг, вспышка! Грандиозные достижения за короткий срок!

Сегодня белорусские карьерные самосвалы известны во всем мире и завоевали репутацию надёжных транспортных средств даже в самых суровых условиях эксплуатации открытых карьеров по добыче полезных ископаемых. А сама продукция жодинских машиностроителей, обвешанная от колёс до козырька кузова всевозможными сертификатами качества и соответствия, является брендом мирового уровня. Сегодня БелАЗ, обогнав всех своих конкурентов, вышел на первое место в мире по всем показателям, он в своём сегменте впереди всей планеты! БЕЛАЗ! БЕ – ЛАЗ! Слышите? Звучит как поэзия! Как песня! Как двухстопный ямб – любимый стихотворный размер Пушкина!

Таков он, этот завод. Завод, которому я отдал часть своей жизни, отдал тринадцать своих молодых, сложных, полных взлётов и падений, удач и даже трагедий лет. Я ушёл с завода и не был там более тридцати лет. По сравнению с тем, что было при мне, теперь завод – это уже совсем другое предприятие. И об этом стоит писать. Нет, не стоит, а обязан я писать! И кто, если не я, напишет? И кто напишет лучше меня? Сегодня я уже дипломированный писатель, такой же сертифицированный, как и сам Монстр БелАЗ, отмеченный десятками наград, дипломами и международными литературными премиями и, наверное, не совсем плохой писатель среди инженеров самого завода, но и среди писателей; я, скорее всего, не совсем последний инженер, знающий завод изнутри, участвовавший во многих его победах и поражениях. И уверен, любому читателю будет интересно узнать, как было когда‑то, сорок пять лет назад, когда я впервые пересёк проходную завода; как всё это начиналось, продолжалось, как создавались гигантские, небывалые в истории человечества машины, настоящие Монстры, и как они укрощались, подчинялись воле простых людей, собранных здесь тогда со всего нашего Советского Союза.

И вот об этом я пишу ниже. С любовью и даже тоской по заводу. Даже драматические моменты в своём повествовании и излагаю лишь для того, чтобы знали наши потомки, через какие тернии прошёл теперь уже сверкающий чистотой и порядком, шумящий уверенностью в завтрашнем дне завод.

И ещё. Я практически не смотрю телевизор, но иногда, проходя мимо, на несколько минут цепляюсь вниманием за экран, откуда вываливается грязь семейных или родственных отношений далеко не лучшей части общества; десятилетиями одни и те же эстрадные, медийные рожи несут чушь о своей значимости, демонстрируя при своём скупом уме и весьма поверхностном образовании далеко не заслуженно добытые атрибуты роскоши; обнажая при этом не только части тела, но и свои жидкие мозги. Они хоть знают, что такое есть в государстве понятия базиса, настройки; они хоть когда‑нибудь слышали про прибавочную стоимость? Ведь не они создают мощь, богатство государства; не они обеспечивают благополучие людей. Они только потребляют, они пользуются частью прибавочной стоимости, созданной рабочим у станка, слесарем на конвейере, конструктором за кульманом или компьютером. Почему об этих простых людях, создающих гениальные творения на своих заводах, фабриках, в шахтах; о людях, физическим и умственным трудом создающих богатства страны, его БАЗИС, не рассказывают ничего?! Ну или почти ничего! Потому что пошлости продаются и хаваются обывателями лучше?

На соседних со мной участках механосборочного цеха завода работали два Героя Соцтруда в советское время. Эти люди действительно были по-настоящему преданы своему заводу и делу своему, профессионалами, всю свою жизнь, весь свой труд отдавшими родному заводу, родной стране. Они нас, молодых, воодушевляли, они нам служили живым примером. Где теперь герои капиталистического труда из числа рабочих? Или просто герои труда? Или они не нужны стране, народу? Или их нет в стране, простых героических тружеников на своих местах – на заводах, фабриках? Это для меня вопрос открытый.

Простите, но это был накопившийся душевный порох во мне, и он взорвался. Бывает. Однако вернёмся к нашим Монстрам. К истории завода.

Итак, немного истории, а потом постепенно переходим в современность. Впрочем, что такое современность? Вчерашний день – это уже история, так что всё, что будет написано сейчас, к выходу книги в свет уже будет сплошной историей.

Всё же немного истории

Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего.

Михаил Ломоносов

Представьте себе, друзья, послевоенную Белоруссию: голод, нищета, кругом всё разграблено, разбомблено, сожжено, уничтожено; война унесла жизни каждого третьего жителя республики. Города превратились в руины, от заводов и фабрик осталось пепелище, посеять поля нечем, убирать нечего.

Я на всю жизнь запомнил рассказ одного очевидца о послевоенном бедственном положении страны и хочу вам поведать об этом как о напоминании. В далёкие уже семидесятые годы, будучи студентом в Минске, я приехал как‑то на каникулы на свою историческую Родину – Дагестан. Довелось мне там стать пассивным участником какого‑то мероприятия, где собралось много людей в военной форме. Один из участников этого мероприятия, отставной полковник, обвешанный десятками медалей и орденов на всю грудь, узнав, что я приехал из Минска, долго и с пристальным вниманием расспрашивал про жизнь в стране, про людей. Пояснил ветеран, почему он так ревностно интересуется жизнью в Белоруссии. И рассказал историю.

Было лето сорок четвёртого года. Только что освобождена часть Белоруссии, включая Минск и окрестности. Подразделение командира артиллерийского дивизиона капитана Магомеда Кебедова, аварца по национальности (это я тоже запомнил), временно дислоцировалось в Борисове. И вот идёт молодой капитан как‑то по улице, а на ступеньках спереди полуразрушенного домика сидит и плачет юная девчушка.

– Что такое, красавица? Почему плачешь?

Оказалось, все годы оккупации в вырытой под сараем яме они с матерью прятали от фашистов козу, молоком которой питались, и теперь, когда пришло освобождение, выпустили на волю рогатую бандитку, и бандитка эта, падла, взяла да съела единственные старые хлопчатобумажные чулки хозяюшки, висящие на верёвке после стирки.

– В чём теперь я буду ходить? В чём я пойду в школу? – убивалась девчушка, вытирая слёзы.

Капитан нашёл, как и чем утешить девчонку, – забрал её в свою войсковую часть и обул её в армейские сапоги с портянками за неимением другой обуви.

Такое было время после войны, такая была бедность и разруха в стране. Перед правительством Советской Белоруссии, перед народом стояла грандиозная задача построить, создать, восстановить народное хозяйство. Восстанавливались города, строились автомобильный, тракторный и другие заводы. С нуля создавалась промышленность. И в это самое время появляется Постановление Верховного Совета БССР 11.09.1946 № 137/308 о строительстве завода торфяного машиностроения в небольшом посёлке Жодино.

Два года ушло на то, чтобы разработать и согласовать проект, и уже в сорок восьмом году началось строительство заводских корпусов.

Я видел эти корпуса, некоторые из них были ещё вполне в строю, когда я пришёл на завод, но по сравнению с тем, что строилось при мне, это, конечно, были уже устаревшие, убогие здания. Нынче большая часть этих построений снесена, а оставшаяся часть реконструирована.

Видимо, пока строился завод, приоритеты страны поменялись, и завод торфяного машиностроения был перепрофилирован в завод дорожных и мелиоративных машин «Дормаш». Это понятно, ведь дороги тоже нужно было не только строить, но и укатывать, чистить, мыть. И вот спустя два года, в 1950 году, завод выпустил первую продукцию – поливомоечную машину Д‑298. Хотелось бы найти хотя бы одну такую машину для музея, чтобы представить, с чего начиналась история завода, и сравнить с тем, что есть теперь. Было бы весьма впечатляющее сравнение. Но вряд ли где сохранилась такая машина. Хотя…

Начало истории завода принято считать почему‑то с момента запуска первых производственных корпусов – с 1948 года, но фактически настоящая история начинается, на мой взгляд, с 1958 года, с момента получения предприятием нового названия «Белорусский автомобильный завод» и выхода из ворот сборочного цеха своего первого автомобиля – 25‑тонного самосвала МАЗ‑525, по тем временам необычного, непривычного глазу самосвала с каким‑то наклонным дном кузова, без заднего борта, с крышей над кабиной.

А теперь, друзья, обратите внимание на скорости роста и развития завода. Прошло всего два года, и уже в 1960 году завод выпускает юбилейный тысячный автомобиль МАЗ‑525. В том же году собираются первые образцы самосвала МАЗ‑530 грузоподъёмностью уже 40 тонн. Правда, хорошие темпы по тем временам?

Тут я опять делаю ремарку. До этих пор завод выпускал самосвалы под маркой МАЗ. Почему? Да потому что у БелАЗа не было ещё собственных разработок у молодого и пока ещё не совсем опытного конструкторского отдела, вся техническая документация разрабатывалась на МАЗе, и только в 1961 году завод собрал первый опытный образец – 27‑тонный карьерный самосвал БелАЗ‑540 собственной разработки. А дальше уже пошло и поехало. В 1963 году изготовлен опытный образец самосвала БелАЗ‑548 грузоподъёмностью 40 тонн, и в скором времени началось его серийное производство. С этой моделью завод выходит уже на международный рынок, участвует в выставках, и в 1965 году на международной выставке в Лейпциге БелАЗ‑540 награждается золотой медалью.

За этими цифрами, датами не всегда усматривается сам процесс созидания, порой тяжёлая, нудная повседневная черновая работа, но мы должны погрузиться в атмосферу тех послевоенных лет, понять мотивы, поведение людей, создавших эти необычные, но очень нужные добывающей промышленности машины. И оценить их, без всякого преувеличения, подвиг! И государство, власть оценила этот подвиг тружеников завода награждением орденом Трудового Красного Знамени. Это было в 1966 году.

Я не знаю, что это означало для завода, какие были финансовые последствия, но моральное поощрение тогда было не в меньшей, чем материальное, степени наградой, да и удовлетворённое честолюбие тоже никто не отменял. Может быть, поэтому в том же году завод досрочно приступил к серийному выпуску самосвала БелАЗ‑548А грузоподъёмностью 40 тонн – базового самосвала класса грузоподъёмности 40–45 тонн, которому уже через год на юбилейной Лейпцигской выставке присуждена юбилейная 1000‑я золотая медаль.

Да, действительно впечатляющие темпы развития. Опять же, обратите внимание, уже через два года, в 1968 году был выпущен первый опытный образец базового самосвала класса грузоподъёмности 75–80 тонн – БелАЗ‑549, за что 11 работников завода стали лауреатами Государственной премии СССР. Колоссальный успех! Невозможные темпы!

Когда я слышу скептические умоизлияния вечных диванных критиков, которые сами‑то не сумели огурца на подоконнике вырастить, что, мол, в Советском Союзе ничего хорошего не было, что страна не развивалась, ничего в ней не строилось, я всегда привожу пример БелАЗа, который, рванув с послевоенной разрухи, за короткий исторический период создал современное производство уникальных самосвалов. Так строилась промышленность и во всём Советском Союзе.

Правда, до создания следующей модели прошло аж 9 лет. Почему такой большой, непривычный для БелАЗа разрыв во времени? Да потому что 75–80‑тонные самосвалы – это уже другой уровень не только для завода, но и для хозяйств, в которые они поставлялись. Если предыдущие модели просто отправлялись по адресам потребителей, то теперь надо было самим создавать службу монтажных бригад и наладить систему техобслуживания. Потому что машины эти были уже с невиданной доселе электромеханической системой трансмиссии, а не с гидромеханической коробкой передач, как прежде. То есть к дизельному двигателю был пристроен электрогенератор, от которого по очень толстым кабелям электричество передавалось в два отдельных электродвигателя в заднем мосту, которые в свою очередь вращали колёса посредством планетарной системы зубчатых передач в мотор-колёсах.

Не буду далее углубляться в технические дебри новой машины, но только скажу, что в то время самосвал этот был чудом конструкторских решений. А всё это требовало времени для доработок на местах, в хозяйствах ещё наладить монтаж и техническое обслуживание этих машин.

Бывший директор завода Пархомчик Пётр Александрович сегодня отзывается об этой модели как о гениальном конструкторском решении того времени, к сожалению, временно в какой‑то период истории завода позабытом, но по воле директора восстановленном на последующих моделях серийных машин.

Мне довелось год поработать именно в этой службе в качестве инженера-испытателя – руководителя шефмонтажной бригады, – так записано в трудовой книжке у меня. Ездил я с бригадой по хозяйствам, собирали мы машины, испытывали, сдавали хозяйствам по акту приёма-сдачи и возвращались с полными карманами впечатлений, событий и приключений. И собирали в трудных, не приспособленных для этого условиях, на коленях, что называется. Для того чтобы наладить нормальный процесс монтажа и запуска в эксплуатацию новых самосвалов, нужно было время. Об этом, друзья, надеюсь, вы прочтёте ниже, если я не надоем вам своими назиданиями и рассказами. Впрочем, там будет интереснее, чем сухое изложение фактов.

Однако же завод одержимо шёл вперёд. В 1977 году, когда и я был частью новых шагов предприятия, завод собрал первые образцы нового самосвала с большей чем прежде грузоподъёмностью – БелАЗ‑7519 грузоподъёмностью 110 тонн – базового самосвала класса грузоподъёмности 110–120 тонн. А ещё через год, в 1978 году, на заводе начался выпуск аэродромных тягачей для буксировки самолётов в аэропортах со взлётным весом 100 тонн.

Впрочем, давайте пока вернёмся в дни сегодняшние. Задумав написать книгу о заводе, я решил встретиться с бывшим генеральным директором, а в те дни уже министром промышленности, заместителем председателя Совета Министров Беларуси, Пётром Александровичем Пархомчиком, и написал ему письмо. Министр принял меня, дал весьма интересное интервью, благословил на дальнейшую работу над книгой и пожелал успеха. А ещё он связался с директором завода и попросил сотрудничать со мной.

Я не просил Пётра Александровича позвонить директору, и даже не собирался ехать на завод. Планировал написать лишь о том времени и событиях, когда сам работал на заводе и был участником этих событий. Он сам предложил мне поехать, написать немного о сегодняшней жизни завода, и сам же позвонил директору. Не скрою, мне это понравилось, и я поехал.

Мне удалось договориться с руководством завода о встрече и посещении мной цехов для ознакомления с сегодняшним видом предприятия, состоянием дел на заводе.

Свидание с прошлым

Приближаясь к заводу, я сбросил скорость и стал рассматривать стоящие за кованым забором машины, чтобы уловить перемены в производстве и сравнить с тем, что было лет сорок – сорок пять назад, когда я впервые перешагнул через проходную завода, которому отдал часть своей жизни, полную лирических, драматических и даже трагических событий. Сердце стучало усиленно, оно волновалось, будто боялось за моё здоровье, будто не хотело, чтобы я ворошил прошлое, вернулся к тем событиям в далёком далеке, чтобы снова пережить всё это. Но кто, если не я! Ведь я с заводом прожил и пережил самое трудное время строительства и развития второй очереди, время нашествия на нас смутной эпохи перестройки и хозрасчёта; работал мастером, технологом, конструктором, руководителем среднего звена; изнутри хорошо знал завод, его радости и проблемы…

Нет, я должен написать об этом. Никто не сделает это так, как могу сделать я. И я это сделаю.

Припарковался, с большим трудом отыскав на стоянках нишу для своего авто: со всех сторон проходных завод окружён большими площадями стоянок, забитых автомобилями далеко не всегда бюджетного класса. «Хорошо живут», – подумалось. Значит, хорошо работают и зарабатывают неплохо, коль живут хорошо. На улице перед проходной широкий тротуар на две стороны выстлан красным гранитом. Кованый забор, держащийся на мраморных столбах, украшен литыми бронзовыми барельефами, на которых отлиты силуэты Монстров и даты их рождения.

Цифровая строка на крыше проходной бегает даже быстрее, чем я привык видеть в других местах, будто торопит струю молча шагающих, сосредоточенных, уверенных в себе работников завода к своим рабочим местам; этих с виду скромных тружеников, но на самом деле – настоящих укротителей Монстров самых крупных в мире машин, машин-тружеников, машин-красавиц, от одного вида которых у любого возникает чувство восторга и гордости за свою страну, за свой народ и неподдельное уважение этим простым людям с виду, а на самом деле – создателям этих чудовищ, настоящим укротителям добрых и красивых Монстров.

На проходной меня встречает миловидная дама, представляется Юлей, и я вторгаюсь на территорию, где каждый день происходит волшебство, происходит рождение этих самых грозных с виду, но добрых по сути монстров, машин-великанов, неутомимых тружеников, о существовании которых знают только те, кто привлечён к магии создания их на заводе и их укрощению на карьерах по всему миру.

Сердце колотится бешено. Я волнуюсь, я теряюсь. Точно так, когда я впервые вступил на эту без преувеличения святую землю, где пишется святая история Родины. Сорок пять лет! Как давно это было! Но я всё помню, многое из событий тех лет начёркано у меня в записках, дневниках, в памяти. По гранитной дорожке мы направляемся к административному корпусу. Я задерживаюсь, осматриваю, вспоминаю. Не узнаю. Современные новые и чистые фасады зданий, цехов шепчут мне, что я попал в будущее; я вижу картину, опережающую своё время.

Ковры на входе в первый этаж, мраморная лестница и полы на втором этаже, необычно легко открывающиеся шумопоглощающие двери синего – фирменного – цвета завода. В офисе, куда привела меня Юля, шикарная современная мебель, мягкие кресла, компьютеры лучших моделей. Несколько дам сосредоточенно стучат по клавиатуре, пропустив мимо ушей даже мой комплимент о женской красоте в их лицах.

Юля предложила мне час ожидания приёма директором провести в заводском музее. Я был в старом музее много лет назад, но теперешний музей – достойное завода зрелище. Он, оказывается, открыт всегда, и любой желающий может свободно посетить его в любое время.

Моё желание походить по заводу, по цехам и увидеть своими глазами сегодняшнюю картину Юля удовлетворила, видимо, согласовав с начальством, но приставила ко мне сопровождающего – совсем юного сотрудника отдела, вчерашнего выпускника исторического факультета Алексея, дабы я чего не натворил по своей молодой глупости или по старой наивности. Ну хоть так. Я без претензий.

Завод действительно не узнать. Мне было достаточно и одного дня, чтобы пройтись по основным цехам и сравнить с тем, что и как было, когда я работал. Сравнение это и удивило, и порадовало меня, местами даже потрясло – настолько сильны были эти перемены. Во время интервью Пархомчик П. А. описал состояние завода одним словом: «вылизан». И только теперь, когда я провёл экскурсию по заводу, убедился, что это была не метафора. И подумал, что вот она, роль личности в истории. А ещё я был свидетелем этих перемен на заводе, но только уже не изнутри, а со стороны – жил в те годы в частном секторе недалеко от завода и засыпал под гул моторов во время реостатных испытаний. Да и общался частенько с бывшими коллегами времён моей работы на заводе, расспрашивал, узнавал много интересного.

Кого бы я ни спрашивал, все говорили, что да, именно Пархомчик П. А. привёл завод к сегодняшнему «вылизанному» состоянию. Поэтому часть описания истории завода я решил начать материалом о нём.

Итак, Пархомчик П. А. Кто он? Откуда? Каков он? Что и как сделал на заводе, будучи генеральным директором?

Пархомчик Пётр Александрович

Великие личности всегда наталкиваются на яростное противодействие посредственных умов.

Альберт Эйнштейн

У лидера есть две важные черты: во‑первых, он сам куда‑то идёт, во‑вторых, он может повести за собой людей.

Максимилиан Робеспьер, один из лидеров Великой Французской революции

Год 2007‑й. Этот год специалисты назвали годом убаюкивающего, усыпляющего бдительность экономического роста. Белорусская экономика выдержала первый нефтегазовый ценовой удар, но к концу года в стране наметились отрицательные тенденции в экономике. Инфляция выросла с 6,6 до 12,1 %. Пенсионеры и студенты потеряли ряд льгот. В стране сокращали отпуска, в частности, врачам и учителям. Главной причиной ухудшения экономического положения в стране стало увеличение Россией цен на энергоносители, которые закупала Беларусь.

Лихорадило экономику, предприятия стали терять доходы, прибыль. Не стал исключением и БелАЗ – фактическое градообразующее предприятие. Надо было спасать завод.

И вот 23 июля 2007 года командовать парадом, то есть заводом, присылают из столицы никому в Жодино, на БелАЗе, не известного Пархомчика Пётра Александровича, назначив его директором ПО «Белорусский автомобильный завод», который позже становится и генеральным директором РУП «Белорусский автомобильный завод».

Не все приняли нового руководителя с восторгом, не все поняли решение вышестоящих инстанций о таком назначении человека со стороны. Ведь окружение Мариева, уже проводив его на пенсию, таило в себе хоть какую‑то надежду видеть в кресле директора или себя, или кого‑то близкого из своего окружения. Не оправдались надежды. Трудно было смириться с этим. Полетели анонимки. Потом, правда, некоторые, признав его как директора, извинялись, а кто‑то просто ушёл с завода, так и не смирившись с новыми обстоятельствами. Впрочем, на встречу с горячими объятьями Пархомчик и не рассчитывал, но и такого ушата холодной воды со стороны заводской элиты он тоже не ожидал. Решил он не обращать внимания на эти подковёрные шептания, интриги и просто начать работать, как и привык везде, решать вопросы.

Кто такой Пархомчик Пётр Александрович? И как ему удалось не только переломить ситуацию, но и неслыханно, невиданно продвинуть завод вперёд, расширить круг потребителей, освоить совершенно необычные и непривычные для завода виды продукции? А ещё сделать прыжок выше, в правительство?

От своих однокурсников, которые работали на тракторном, и бывших его коллег по заводу, которым довелось работать или рядом, или в команде Пархомчика, я и раньше слышал весьма положительные, а то и лестные отзывы о нём, но теперь, когда я уже взялся написать книгу о заводе, без встречи с ним, без его участия в моём проекте мне никак нельзя, невозможно обойтись. Руководитель, который всего‑то за тринадцать лет вывел завод на совершенно новый уровень, сделав его мировым лидером по продажам, априори должен быть интересным не только работникам завода, но и любому руководителю даже не совсем профильного предприятия. Мне надо стучаться к нему в первую очередь. И я достучался до него.

Для того чтобы понять уровень мышления и энциклопедические знания этого человека, достаточно пообщаться с ним буквально десять минут. Мне же удалось послушать его два часа и долго потом удивляться, как это возможно – держать в голове столько информации и без заминки называть даты, имена, события, попутно анализируя все это красиво поставленной, как у опытного диктора, речью. Мне кажется, что он может рассказывать о своей работе на тракторном заводе сутками, бесконечно, приводя мельчайшие подробности из своей биографии на заводе; мне интересно слушать его, перебивать не хочется, но всё же я пишу о БелАЗе, мне хочется больше услышать о нём. И больше об эмоциональном, о моральном, духовном содержании событий.

Давайте, однако, немного расскажем о нём. И по порядку.

Родился Пётр Пархомчик на окраине Минска, в частном секторе, в обычной рабочей семье. С детства был приучен к труду на своём участке в саду, да и всяких хватает работ, если живёшь в частном доме. Учился Пётр на «хорошо» и «отлично». Как и многие мальчишки того времени, хотел стать лётчиком, готовился, но тут вышла осечка. Его увлечение боксом и не раз переломанный на ринге нос подвели его – он не прошёл комиссию на лётчика. А поступать в другой институт уже опоздал. Что делать? Идти пока что работать, решил он. Тракторный завод рядом, да и временно это всё, в следующем году всё ровно поступит. А следующего года не получилось, не успел Пётр поступить, его призвали в армию.

О службе в армии, далеко не лёгкой службе в десантных войсках Пархомчик вспоминает с особой теплотой и благодарностью судьбе:

– Из двух лет службы чуть больше полгода, может, наберётся период казарменной дислокации, а всё остальное время в лесах, на полигоне, в самолёте. Налетался вдоволь! Юношескую мечту стать лётчиком хоть частично осуществил. Гоняли нас как сидоровых коз, но я очень благодарен своим командирам. Вернулся со службы я совсем другим человеком – армейская закалка дорогого стоит и очень потом в жизни помогает. Особенно – быть членом команды.

Ах, мне ли не знать, что такое служба в Советской армии в то время! Мне было восемнадцать лет и одна неделя, когда получил на руки повестку прямо в военкомате, куда я уже три раза приезжал, просил призвать; и через месяц уже прибыл в Чехословакию, где только что была подавлена попытка госпереворота, так называемая Пражская весна в 1968 году; где зимой приходилось жить в холодных палатках, по утрам отрывая друг другу примёрзшие к палатке волосы; где в основном питались сухим пайком с сухарями; где по ночам копали окопы для гаубиц, разбивая ломами и кирками мёрзлую каменистую землю на Карпатах; где пацаны получали обморожения рук, ног и выходили из строя…

Пётр Александрович рассказывает, а я слушаю и улыбаюсь, ловя себя на мысли, как же были похожи житейские тропы тогдашних молодых людей. После службы я тоже устроился работать на завод в Минске, и он устроился обратно на свой тракторный завод. Только уже зубошлифовщиком – профессией, которой по всей стране могли гордиться не более двух-трёх десятков человек. Очень трудная в освоении, очень ответственная работа, в которой есть сотни нюансов, и без высокой профессиональности и ответственности, – что тут уже говорить! – без качественных мозгов в голове её невозможно освоить. Зато платили очень хорошо, даже слишком хорошо. Пархомчик освоил эту профессию и получал за свою качественную работу даже больше самого директора завода – триста пятьдесят, а бывало, и четыреста с лишним рублей!

– Когда показывал друзьям свой партбилет со взносами по пятнадцать и более рублей, они поверить не могли, что я столько зарабатываю.

И всё же Пётр поступил в институт, но уже заочно. Во-первых, к тому времени у него появилась семья, а во‑вторых, он уже настолько сросся с заводом, что посчитал невозможным расстаться с ним. И всё у него было хорошо, он был доволен своей работой, семья была довольна его заработками, и он не собирался, во всяком случае пока, менять что‑то в своей жизни.

Но тут подули шальные ветры горбачёвской перестройки. Одним из новых веяний этих ветров была форма выбора руководителей среднего звена. И на участке, где трудился зубошлифовщиком Пархомчик, состоялось собрание по выборам мастера участка. Все единодушно выбрали молодого, но уже опытного, талантливого, коммуникабельного коллегу, даже не оставив ему выбора. Опять же, на участок прибывали современные станки для производства новых, сложных деталей, и нужен был грамотный, толковый руководитель, чтобы мог разбираться во всем этом хозяйстве. А тут как нельзя лучше подходит кандидатура Пархомчика: учится в институте, грамотный, в коллективе его уважают и даже любят. Да, он потерял в зарплате почти в два раза, но и не мог не оправдать доверие своих же коллег, друзей. А дальше уже всё пошло по накатанной дорожке.

Молодого и талантливого парня заметили в верхах и довольно скоро включили в список перспективных руководителей. Мастер, начальник участка, замначальника, начальник цеха… За тридцать лет работы на тракторном Пархомчик протоптал все без исключения ступени служебной лестницы и дошёл до самого верха – стал директором Республиканского унитарного предприятия «Минский тракторный завод», а затем и первым заместителем генерального директора производственного объединения «Минский тракторный завод». И везде, на всех ступенях он оставлял следы своего творческого подхода к делу как талантливый руководитель. А ещё он оставил и добрую память о себе.

Теперь, я думаю, дорогой мой читатель, тебе должны быть понятны логика и мотив решения властей о назначении Пархомчика Петра Александровича генеральным директором столь значимого для страны завода БелАЗ в столь трудное в экономике страны время. Только вот как это было технически, технологически? И как это, в сущности, происходит в высших эшелонах власти? Мне это стало интересно, и я спросил об этом Петра Александровича.

– Да ничего особенного. Позвонили, пригласили, указали кабинеты, где пройти собеседование, вручили в руки «бегунок», если так по-простому говорить. Меня практически не спрашивали, согласие моё тут априори считается данным, потому что руководители такого уровня уже не принадлежат или почти не принадлежат себе; они принадлежат государству, народу. Ты можешь это сделать, и поэтому ты обязан сделать.

– А как семья отнеслась: супруга, дети? Это всё‑таки другой город.

– Дети у меня уже взрослые, самостоятельные. А супруга уже давно привыкла к тому, что мало видит меня, что я практически живу на производстве, и отнеслась спокойно. Слава богу, у нас за почти полвека совместной жизни никогда не было проблем. Ещё с детства мы с женой были знакомы, жили рядом, наш дом, её с родителями дом, и родители наши вместе работали на заводе.

Итак, БелАЗ. Первый же рабочий день нового директора начался со странных, незнакомых по прежней работе вещей, которые привели его в полное недоумение. Сидит он у себя в кабинете на третьем этаже. Вдруг слышен шум, топот через стенку. Что это такое? Пройдя через приёмную, Пархомчик открывает дверь в коридор, а там бегущая колонна работников завода.

– Слышу в коридоре топот, как будто табун лошадей бежит. Я подумал, может что‑то случилось, и выхожу в коридор, а там толпа людей, что дверь невозможно было открыть. Это такой поток со всех кабинетов. Для меня это было шок! Смотрю на часы – только пять минут пятого. Захожу обратно в кабинет, звоню одному заместителю, второму, третьему – длинные гудки, но никто не отвечает. Всё, конец рабочего дня!

На следующее утро Пархомчик собрал в своём кабинете всех заместителей, начальников служб и объявил, что так больше не будет. И чтобы все явились на работу в семь часов утра и уходили с работы только с его разрешения.

– Десять минут пятого – и уже никого нет на работе! Это вообще как? – недоумевал директор. – Всё у нас так хорошо? Все вопросы решены, если в четыре часа вы все покидаете свои рабочие места? У нас у всех ненормированный рабочий день, и завод платит нам за это хорошую зарплату. Все мы на одном корабле, и всем надо вместе грести, чтобы корабль плыл.

И вот начался лом, люди стали понимать, что установлен уже совсем другой график работы. Не сразу всё поменялось. Нехотя, медленно, скрепя сердце, но постепенно стали уже активнее работать.

2007 год. После смерти СССР ещё далеко не все связи коопераций восстановлены, на плечах завода тяжёлым грузом висит многомилионный валютный кредит, заработная плата упала, текучесть кадров высокая, ушёл с завода Прима Виталий Александрович, отвечающий за планово-экономическую службу, ушёл Боглаев Владимир, некоторые оставшиеся преданные заводу работники тащат на своём горбу по две, по три должности, и в это время всё руководство завода оставляет директора одного со всеми проблемами – мол, ты директор, вот и работай до глубокой ночи, решай всё и за всех. Тут директор понял, что нет пока у него здесь единомышленников, нет поддержки, нет команды. Руководитель, привыкший к высокой организованности и дисциплине на прежнем месте работы, в структуре производства военной продукции на тракторном, не сразу понял, как тут люди, руководство, работают.

У него был многолетний опыт организации производства и создания условий для работников, для рабочих завода. И стал он применять этот опыт. Одной из главных задач стало перед ним создание приличных бытовых условий для рабочего человека.

– Когда я походил по заводу, увидел грязные запущенные гардеробы, представил себе того же токаря, фрезеровщика, которого эта атмосфера постоянно угнетает. У него же сразу падает рабочее настроение. Это как? Как он должен работать? И как мы должны с него требовать высокой отдачи, если он ходит на работу как в наказание? На работу он должен приходить как к себе домой и начать рабочий день в хорошем настроении.

Собрал новый директор руководителей и объяснил им, что рабочий, который переодевается в таких условиях, не может сделать качественную работу. Бытие определяет сознание. Ты ему говори что угодно, но, если он сидит в сарае, он в принципе не может создавать алмазы, бриллианты – тем более. Даже цвета в этих гардеробах были какого‑то угнетающего оттенка. Да что тут скрывать, выглядели они как свинюшники.

Это всё Пархомчик знал по себе ещё с тракторного завода, где на производстве военного назначения рабочие ходили чуть ли не в белых рубашках. Их там так и называли – «белые рубашки». У них там всё блестело и сверкало как у кота яйца, простите за выражение! Не дай бог кому стружка попадёт в подошву, он мгновенно получал наказание по полной.

– Я научился на тракторном заводе в Минске, я сформировался там, вырос, состоялся, набрался опыта, а всё, что сделал на БелАЗе, – это было уже производное. А на БелАЗе я реализовал себя по полной и получил большое удовлетворение от этого.

Да, Пархомчик Пётр Александрович сделал на заводе колоссальную работу, вывел завод на совершенно новый уровень производства, и не только. Городу он оказал тоже огромную помощь. Реконструировал старый стадион, добавив большущий навес над трибунами и создав лучшие условия для футбольного клуба; отремонтировал бассейн в ФОКе, который уже разваливался; Дворец культуры довёл до современного уровня, тоже отремонтировав по требованиям времени. Завод сегодня в буквальном смысле вылизан – об этом, о том, как завод вылизан, я ещё напишу ниже. Социальный пакет – один из лучших в республике. И только после всего этого не только у работников завода, но и у жителей города появилось нормальное, уважительное отношение к генеральному директору завода.

Да, всё это пришло со временем, а в самом начале стало понятно, что помогать ему никто особо не проявлял желания. Но он не только не опускал руки, но и действовал уверенно, заряжая и других своей уверенностью и правотой. Часто действовал по обстоятельствам, но и знал, что время и правда на его стороне и что совсем скоро всё исправится. Пархомчику понадобилось всего полгода, чтобы создать команду, зажечь её своим огнём созидания, крайне необходимым для решения задач по выживанию завода в то время. Кого‑то нашёл на заводе, кого‑то пригласил со стороны, а с кем‑то просто поговорил и объяснил, как теперь необходимо будет работать.

Желающих работать в команде оказалось даже больше, чем ожидал новый директор. Но не всем давались легко новые правила игры, новые правила нового директора. Где‑то пришлось ломать их привычки, а где‑то и объяснить и своим примером показать новые методы работы. И люди стали видеть и понимать, что установлен совсем другой график работы. Сделал дело – гуляй смело, а не сделал – будь в строю, пока не сделаешь. И только после того, как Пархомчику удалось наладить работу, завод быстро освободился от ярма кредитов и зашагал уверенно в будущее. Некоторые из тех, кто писал тогда анонимки, позже попросили прощения и продолжили работать в команде без всяких последствий и преследований со стороны директора. Он сразу прощал их и никогда не упрекал.

Итак, адаптация и притирка позади. Команда к концу года укомплектована, началась нормальная результативная работа, и первый же квартал восьмого года завод закрывает успешно, но беда пришла, откуда её не ждали, – в августе того же восьмого года случился серьёзный кризис. Нет, не на заводе, не по вине руководства, а из-за внешних факторов. Кризис начался во всём мире, и это не могло не отразиться на работе завода. Более того, он продолжался и в девятом году. Помощники докладывают директору, что нет заказов, что никто не контрактуется. Продажи упали, доходы снизились, а это, в свою очередь, давало благоприятную почву для анонимок, и полетели они опять – смотрите, мол, как всё плохо, не реализуется техника.

Она и в самом деле не реализовалась по причине тех же внешних факторов. Пархомчик опять не обращал внимание на эти доносы и на самих стукачей, а продолжал занимался делом. Думал, искал и решил. Создал аналитическую группу, пригласив туда и учёных – специалистов по прогнозированию рынка на предстоящие годы. Они нашли закономерности развития рынка и дали рекомендации, куда, в каком направлении следует двигаться дальше. Это помогло заводу. По этим рекомендациям в ускоренном режиме составили программу мероприятий, стали её реализовать и выстояли, выжили и опять пошли в рост.

– Более того, ещё мы решили продолжить реализацию инвестпроекта, который начинал ещё Павел Лукъянович, но тут оказалось, что рассчитан этот проект на развитие выпуска машин средней грузоподъёмности, и нигде ничего не сказано про большегрузники. А рынок уже требовал именно последние, у нас же, оказалось, нет возможности их производить в большем объёме.

Руководству завода часто приходилось решать дилемму: многие детали, что они были в состоянии производить, отдавать на конвейер для сборки новых машин или же отправлять их на запчасти, которые очень были нужны в хозяйствах. И этот дефицит запчастей породил на заводе чёрный рынок: воровали, продавали за наличные в обход завода, за что и было несколько арестов и судебных дел, которые коснулись даже некоторых вторых лиц завода.