Юстиниан. Византийский император, римский полководец, святой бесплатное чтение

Peter Sarris

JUSTINIAN

Emperor, Soldier, Saint

Перевод с английского Оксаны Постниковой

Научный редактор Николай Белов, историк-византинист

© Peter Sarris, 2023

© Постникова О. Г., перевод на русский язык, 2025

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство АЗБУКА», 2025

КоЛибри®

Удивительно живое и масштабное исследование.

The Wall Street Journal

Великолепный, блестящий рассказ об одном из величайших правителей в истории. Прекрасно написанное тщательное исследование, раскрывающее личность Юстиниана. Это образец современной исторической литературы.

Питер Франкопан, автор бестселлера The New York Times

«Шелковый путь. Дорога тканей, рабов, идей и религий»

Эпическая историческая биография, которая оживляет императора, а также является научным трудом, полным новых идей и открытий.

Саймон Себаг-Монтефиоре, британский историк,автор книги «Иерусалим. Биография»

Долгая жизнь Юстиниана была отражением жизни самого Древнего Рима: оба поднялись из низов до верховной власти, пережили восстания и победили соперников, создали законы и воздвигли величественные памятники, которые затем были разрушены вследствие мятежей, нападений захватчиков и эпидемий. В потрясающей книге Питер Саррис возвращает к жизни одного из самых драматичных правителей в истории.

Вальтер Шайдель, австрийский историк,автор книги «Великий уравнитель»

Юстиниан настолько величественен в ландшафте древнего Средиземноморья, что его практически невозможно оценить. И все же Саррису удалось сделать это убедительно, предложив ясный рассказ о правителе, одинаково глубоко погруженном в механизмы управления и завоевательные войны.

Кейт Купер,профессор Античности Лондонского университета

Яркая и авторитетная биография одного из самых удивительных правителей Рима. Юстиниан в книге Сарриса – это портрет целого мира, возрождающейся Римской империи, внезапно опустошенной трагедией.

Кайл Харпер, американский антиковед,автор бестселлера «Судьба Рима»

Удивительно красочная биография человека, возродившего Римскую империю. Саррис глубоко погружает нас в мир имперских конфликтов, религиозной паранойи, пандемий и изменения климата, не упуская из виду выдающуюся личность, лежащую в основе всего этого. Основанная на десятилетиях научных исследований, эта книга – исчерпывающая история императора и его эпохи, а также захватывающее свидетельство величия Византии.

Доминик Сэндбрук, историк, журналист,соведущий программы «Остальное – история»

Экспертная биография Юстиниана обязательна к прочтению всем, кто интересуется поздней Античностью и историей Византии.

London Review of Books

В своей книге Саррис раскрывает противоречия Юстиниана, освещая центральную фигуру знаменательного периода в истории Запада.

New Criterion

В этом всеобъемлющем исследовании Саррис мастерски оживляет мир своего героя. Результатом становится ясный взгляд на сложную историческую фигуру и ее эпоху.

Publishers Weekly

Введение

Юстиниан – свет и тень

В марте 2020 года, когда из эпицентра в Северной Италии новый коронавирус стал распространяться по Европе со скоростью лесного пожара, власти турецкого Стамбула были вынуждены закрыть для посещения величайший памятник древности. Кафедральный собор Св. Софии (Премудрости Божией по-гречески) был официально открыт римским императором Юстинианом (правил 527–565) в 537 году и на протяжении веков поочередно служил оплотом христианской духовности, османской мечетью, а в последнее время – музеем, хотя турецкое правительство вскоре вновь сделает его местом проповедей и молитв для мусульман [1]. Когда одетые в защитные маски, халаты и перчатки уборщики и служащие принялись за тщательную дезинфекцию огромного здания (некогда самого большого закрытого пространства христианского мира), дабы уничтожить там вирус, за ними словно наблюдали ангелы, архангелы, императоры и святые на великолепных мозаиках, украшающих стены, потолки и купола храма со времен Юстиниана и его преемников на константинопольском троне. Отсутствие людей в здании как будто ненадолго восстановило его внутреннюю гармонию, словно эти изображения вновь смогли вступить друг с другом в диалог. На облетевших весь мир кадрах люди видели сцену, странно напоминающую ту, что создал великий русский поэт и диссидент Осип Мандельштам в стихотворении, которое он написал в честь этого монумента чуть больше ста лет назад:

- Прекрасен храм, купающийся в мире,

- И сорок окон – света торжество;

- На парусах, под куполом, четыре

- Архангела прекраснее всего.

- И мудрое сферическое зданье

- Народы и века переживет,

- И серафимов гулкое рыданье

- Не покоробит темных позолот[1] [2].

Паника и несчастья, которые коронавирус обрушил на мир в начале 2020 года, были бы хорошо знакомы Юстиниану. Правительства и ученые в наши дни внезапно столкнулись с новым незнакомым заболеванием, которое дестабилизировало даже самые передовые экономики и политические режимы; точно так же правление Юстиниана пошатнулось из-за внезапной и, по-видимому, беспрецедентной эпидемии бубонной чумы [3]. Явившись в империю всего через четыре года после завершения строительства храма Св. Софии, эта болезнь погубила сотни тысяч подданных императора. Ходили слухи, что и сам Юстиниан, уединившийся в императорском дворце, заразился чумой, но каким-то образом выздоровел.

Юстиниан уже долгое время вызывает во мне живой интерес – с тех самых пор, как‚ будучи студентом в Оксфорде в 90-е годы, я написал о нем эссе в ответ на вопрос «Разрушил ли Юстиниан ту империю, которую намеревался возродить?» Во многих отношениях я провел следующие 30 лет, пытаясь ответить на этот вопрос и понять этого императора и его правление. Даже без вмешательства чумы жизненный путь Юстиниана выделялся бы на страницах древней и средневековой истории своей энергичностью, целеустремленностью и драматизмом [4].

Из столицы империи – Константинополя, основанного императором Константином Великим за две сотни лет до него, Юстиниан правил обширными владениями, которые в начале его правления простирались от Греции и Балкан на западе до сирийских и аравийских пустынь на востоке (карта 2). В них входили не только Малая Азия, она же Анатолия (современная Турция), но и фантастически богатая территория Египта – в то время самого передового и экономически развитого региона Средиземноморья. Однако же при всем видимом величии империю, унаследованную Юстинианом в 527 году, неотступно преследовало глубокое чувство тревоги, неудачи и неуверенности, и новый император был полон решимости заняться этими вопросами.

Главной, пусть и не единственной причиной тревоги был тот факт, что, хоть Юстиниан и называл себя римским императором, единственным наследником и преемником Августа, Марка Аврелия и Константина, та область, которой он правил, больше не включала в себя важные территории Италии, Северной Африки, Испании и Галлии. Эти земли, как и Британия, лишились прямого римского управления в результате глубокого политического и военного кризиса в период около 410–480-х годов н. э. В империю Юстиниана даже не входил сам Рим, хотя Константинополю задолго до того был дарован титул «Нового Рима» [5]. Какой бы славной и громадной ни была империя Юстиниана, многие уже понимали, что она являет собой большой парадокс. Вожди варваров, создавшие свои независимые царства на Западе, теперь уже открыто оспаривали ее претензии на повсеместный авторитет римской власти.

В ответ на это Юстиниан в начале своего правления возглавил повторное завоевание Африки, Италии и части Испании (карта 3). Эта кампания началась в 533 году с дерзкого решения отправить морем экспедиционный корпус из Константинополя туда, где сейчас находится Тунис. В середине V века в прежние римские провинции в Африке, включавшие в себя большую часть нынешнего государства Тунис, Алжира, Марокко, а также часть Ливии, вторглись племена преимущественно германского происхождения, известные как вандалы. Из своей столицы в Карфагене вандалы принялись устанавливать значительное морское присутствие в Западном Средиземноморье, таким образом действуя в ущерб и угрожая интересам римлян. Однако экспедиционный корпус Юстиниана застал их врасплох, нанес им быстрое поражение в битве и захватил в плен короля вандалов Гелимера. Все его королевство вернулось под власть римлян. Ошеломляющий успех этой африканской экспедиции вскоре подтолкнет Юстиниана к тому, чтобы послать войска в Италию в решительной попытке восстановить римское правление в древнем сердце империи. Эта попытка тоже окажется в значительной степени успешной, хотя в Италии, где войска Юстиниана столкнулись с гораздо более согласованным сопротивлением, результат завоеваний нанесет гораздо больший ущерб устройству отвоеванных территорий, включая и сам Рим, чем тот урон, который когда-либо наносили им «вторжения варваров» в V веке [6].

Дома Юстиниан развернул борьбу с практикой уклонения от налогов в среде сенаторской элиты, которая постоянно плела против него заговоры. Он также значительно переработал доставшееся ему по наследству римское право. Целью Юстиниана было внести порядок и ясность в огромное количество юридических текстов, определявших управление и государственное регулирование империи; это способствовало более быстрому отправлению правосудия. Новый свод законов выражал единый взгляд и волю самого императора. Такое властное решение оказалось столь эффективным, что сейчас очень трудно понять, каким было в реальности римское право до Юстиниана: император определил форму, в которой римское (или гражданское) право доживет до Средних веков и более поздних времен. И по сей день принципы, основанные на законах Юстиниана, формируют основу правовых систем, действующих на территории большинства европейских стран [7].

Находясь в политическом конфликте с представителями элиты, которые часто негодовали по поводу его законодательных и финансовых реформ, император пытался расположить к себе более широкие слои населения Константинополя. Делал он это путем инвестиций в роскошные строительные проекты, вершиной которых стал собор Св. Софии, и проявляя поразительную щедрость в делах благотворительности, направленной в первую очередь на помощь городской бедноте. Прежде всего Юстиниан пытался заново выстроить Римскую империю, превратив ее в христианское государство, в котором представители иных религий, инакомыслящие и те, кого считали отклонившимися от норм морали и половой жизни, подвергались все более безжалостным наказаниям. Когда священники, которых признали еретиками, увидели, как их труды жгут на улицах города, а многочисленные еврейские подданные императора обнаружили, что их открыто дискриминируют чиновники и император это активно поощряет, стало ясно, что приход к власти Юстиниана ознаменовал наступление более нетерпимой эпохи [8]. Для своих врагов он был дьяволом, для почитателей – святым. Но кем бы его ни считали современники – «святым императором» или «царем демонов», многие из них понимали, что Юстиниан – в высшей степени дальновидный и энергичный правитель.

Юстиниан помог заложить основы Византии в той форме, которую она примет в предстоящие века. Однако его достижение во многом было гораздо более фундаментальным: воссоздавая Римское государство в виде «христианской республики» (как сам он описывал его в одном из своих законов), он в конечном итоге заложил идеологические и психологические основы средневекового христианского мира как такового. Кроме того, он оставил важное наследие исламскому миру, который возник на Ближнем Востоке в VII–VIII веках [9]. В более широком смысле через активную программу реформ и не менее активное самовосхваление Юстиниан изменил само понятие «правление», став примером искусного управления государством, к которому будут стремиться будущие византийские императоры, средневековые короли, мусульманские халифы и османские султаны.

В то же время череда событий, которые Юстиниан не мог контролировать, подрывала его усилия по возрождению империи. Главным из этих факторов были честолюбивые стремления соседней, соперничавшей с Константинополем сверхдержавы – Персии. Шахи, правившие империей Сасанидов на территории современных Ирака и Ирана, были для римлян главным врагом, опытным в вопросах политики, экономики и военного дела. Незадолго до прихода Юстиниана к власти между римлянами и персами вспыхнула масштабная война. Таким образом, сдерживание персидской агрессии в Сирии и на Кавказе (на территории современных Армении, Грузии и Азербайджана), которые две империи разделили между собой, оставалось насущным вопросом на протяжении всего правления Юстиниана. Дальнейшие испытания возникли в результате неспокойной обстановки в Евразийской степи, откуда на запад хлынули орды центральноазиатских кочевников; другой ключевой причиной стала нестабильность климата, которая, вероятно, способствовала приходу бубонной чумы. То была первая известная нам вспышка этого заболевания в истории Средиземноморья. Правление Юстиниана сочетало в себе беспрецедентный оптимизм и непредвиденные бедствия, подвергнувшие суровому испытанию стойкость императора и его государства.

До сих пор многочисленные исследования, посвященные Юстиниану, в особенности англоязычные, были сосредоточены на его военной политике и военных же авантюрах, а историки опирались в основном на источники, касавшиеся военной истории, а не юридические и религиозные тексты, которые отражают его политику в более широком смысле [10]. В результате мало кому удалось успешно обобщить различные аспекты его правления. Кроме того, ни в одной из этих работ авторы не сумели показать личность Юстиниана или то, как соотносились и были связаны между собой его представление об империи и его политические задачи в военной, законодательной, религиозной сферах и во внутренних делах государства. Однако же, как нам предстоит убедиться, в особенности через труды Юстиниана в сфере законодательства и его богословские выступления, голос императора звучит гораздо более ясно, чем часто предполагают.

Эти источники позволяют нам уловить настойчивость, с которой Юстиниан упорно и беспрестанно добивался божественного расположения; его постоянное нетерпение; его склонность придавать духовную и религиозную значимость даже самым приземленным административным задачам; его одержимость деталями и его близкие и доверительные отношения с супругой, скандально известной императрицей Феодорой – он настолько на нее полагался, что после ее смерти в 548 году его политическая хватка и сосредоточенность на власти впервые стали ослабевать. Эти же источники открывают нам и решимость Юстиниана сокрушить своих противников, и его яростное презрение к тем, кто словно бы не замечал достоинств и превосходства имперского христианства. Законодательная деятельность императора показывает нам человека, движимого искренним сочувствием к беднякам, сиротам, а также (возможно, с подачи жены) к вдовам и другим женщинам в уязвимом положении – например, к деревенским девушкам, которых привозили в Константинополь и заставляли заниматься проституцией. Что касается интересов Юстиниана и того, каким он себя изображал, то он был императором, глубоко погруженным в мельчайшие детали управления и законодательства, военным лидером, ставившим превыше всего расширение и защиту Римского государства (несмотря на то, что у него было довольно мало военного опыта в сражениях), и благочестивым христианином, занятым определением и распространением того, что он считал «истинной верой».

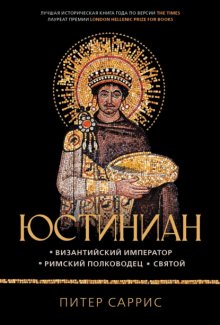

В базилике Сан-Витале в Равенне – городе на севере Италии – по сей день сохранилась великолепная мозаика, датируемая VI веком; на ней изображен император Юстиниан в сопровождении придворных, а напротив находится столь же прекрасное мозаичное изображение Феодоры и ее свиты. Портрет Юстиниана на этой мозаике – самое известное изображение императора. Он смотрит на нас с церковной стены, а мы завороженно глядим на сияние императорской диадемы и на его роскошное, расшитое драгоценностями одеяние. При этом золотые, серебряные и цветные кусочки мозаики в императорской короне, одеждах и лице выделяются и приковывают к себе взгляд главным образом потому, что их обрамляют более темные участки смальты. Точно так же сам Юстиниан и его эпоха состояли как из света, так и из тени, и чтобы понять императора и его правление, нам следует оценивать и то и другое. Ибо правление Юстиниана было отмечено не только беспрецедентным уровнем благотворительности, но и столь же беспрецедентной нетерпимостью и жестокостью; с одной стороны, он остро ощущал свое предназначение и был убежденным сторонником того, что считал всеобщим благом, а с другой – имел сильную склонность к деспотическому правлению и обладал обостренным чувством собственного достоинства и гордости (из-за чего часто бывал вспыльчив).

Однако главный посыл этой книги заключается в том, что, несмотря на многие века, отделяющие нас от Юстиниана, этот человек из весьма далекого прошлого остается нашим современником. Ведь‚ как напомнила нам недавняя пандемия, многие сложные задачи, с которыми сталкивался Юстиниан, и даже некоторые решения, принятые им и другими людьми для выполнения этих задач, продолжают перекликаться с нынешними временами. Прежде всего, нас повсюду окружает наследие императора: в архитектуре, вдохновленной его строительными проектами, самым влиятельным и прекрасным из которых стал храм Св. Софии; в наших правовых системах; в нашей культуре и истории, где вклад Юстиниана оказался значительным для формирования как христианского, так и исламского мира. Вот почему, несмотря на всю сложность и противоречивость своей натуры, Юстиниан и история его правления продолжают говорить с нами сегодня.

Часть 1

Восхождение к власти

1. Разделенная империя

Горнило империи

Даже близко знакомым с Юстинианом людям было трудно читать и понимать его. Писатель VI века Прокопий Кесарийский трудился бок о бок с одним из самых надежных военных советников императора‚ однако же в своем рассказе о правлении Юстиниана он признавал, что с трудом находит слова, чтобы описать его: воспроизвести его характер «с такой же точностью» он не смог бы [1]. Первоочередной задачей в попытке понять этого загадочного и поразительного человека является осознание, каким неспокойным был мир, в котором появился на свет Юстиниан. Как мы увидим, он отлично знал о череде военных кризисов и о религиозных противоречиях, которые сотрясали Римскую империю за века и десятилетия до его рождения, и это знание станет основой его правления. Эти трудные задачи определили институциональный и политический контекст, в котором был вынужден действовать Юстиниан, а также ту культурную и религиозную среду, которая сформировала и самого императора, и его окружение. Юстиниан и его правление стали кульминационной точкой в нескольких веках все более удручающей и драматической римской истории, и он был полон решимости действовать. В качестве императора Юстиниан будет не только всевластным правителем, но порой и историком, и богословом, и судьей; чтобы понять, почему это произошло, мы должны начать с неспокойной религиозной и военной истории Римской империи в годы, предшествовавшие его приходу к власти.

Местом рождения Римской империи был, разумеется, город Рим, откуда Юлий Цезарь и его наследники водили свои армии, завоевывая и подчиняя себе большую часть Европы и Средиземноморья. Именно в Риме в 31 году до н. э. усыновленный Юлием Цезарем Октавиан провозгласил себя первым из граждан и верховным правителем, заявив право на титул Августа (означавший одновременно «почитаемый» и «сверхчеловек») [2]. Ко II веку н. э. римское правление установилось на территории от Британии и Испании на западе до Армении, Сирии и Палестины на востоке, от Рейна и Дуная на севере до Атласских гор и отдаленных уголков Верхнего Египта (карта 1).

К середине второго века своего существования Римская империя отличалась высокой степенью идеологического и культурного господства, распространявшегося от ее центра, а также поразительным уровнем фактической автономии провинций. Рим, несомненно, был центром, куда, согласно поговорке, вели все дороги, и куда стекались трофеи с завоеванных территорий. Необыкновенно обогатившаяся при Августе и его наследниках архитектура города по сей день видна в сохранившихся остатках необыкновенных построек: Колизея, форума Траяна и других памятников империи. Рим был местопребыванием императора, откуда он отправлял указания губернаторам провинций и отдавал приказы военачальникам, посылая их к границам для подавления любых местных проявлений недовольства или смуты. Соблюдался тщательно продуманный компромисс между императорами, которые стремились основать династию и естественным образом желали видеть наследниками на троне членов своих семей, и самыми видными гражданами Рима – сенаторами, многие из которых стремились сохранить некоторые аспекты более ранних, «республиканских», традиций.

Провинции в империи были практически автономными: большая часть рутинных управленческих задач, в том числе сбор налогов и отправление правосудия, была доверена советам, состоявшим из местных землевладельцев, проживавших по большей части в городах. Города империи были главными центрами обмена информацией, управления и торговой жизни римского мира. В особенности в западных провинциях империи развитая система местного управления была скреплена сильными культурными связями, которые Рим намеренно культивировал и распространял [3]. Возлагая на местные элиты столь значительные полномочия в управлении, а также поручая им должности, приносившие и доход, и авторитет, римские власти сумели вовлечь их в хозяйственную и политическую деятельность империи. Члены местных знатных семей перебирались в основанные империей города, где усваивали культурные ценности римлян, изучали латынь, римскую историю и литературу, и в итоге начинали считать себя римлянами. В 212 году римское гражданство полагалось иметь всем подданным императора, за исключением рабов. В результате гарантированные права и доступ к римскому законодательству значительно расширились, а это‚ в свою очередь‚ внушало чувство принадлежности к Риму не только высшему классу, но и многим другим людям. Идеологическая и политическая приверженность империи была, к примеру, особенно выраженной среди рядовых военных, которые должны были воевать и умирать за Рим.

На Востоке – в Греции, Малой Азии (Анатолия), а также в Сирии, Палестине и Египте ситуация была совсем иной. Здесь римляне управляли обществами и культурами, которые в IV веке до н. э. завоевал Александр Македонский; позже, после его безвременной кончины, военачальники разделили его империю между собой на так называемые эллинистические царства. В результате элиты ближневосточных территорий за пределами эллинистических центров европейской части Греции и Малой Азии усвоили греческий язык, литературу и культурные ценности. В этих восточных провинциях уже существовала густая сеть городов, поэтому римским властям не нужно было вкладываться в их строительство и создание с нуля. Именно поэтому на Востоке римляне столкнулись с элитами, которые уже обладали высокой культурой и развитой инфраструктурой; и то и другое хорошо подходило для римской формы управления. Задачей было привести устоявшиеся эллинистические культурные ценности каждого региона в соответствие с имперской миссией римлян, которой они придавали большое значение.

В итоге на Западе культурный фундамент империи основывался на успешной романизации местных элит, в то время как на Востоке римлянам приходилось позиционировать себя несколько иначе, чтобы соответствовать местным политическим и культурным ожиданиям. Приведем пример: чтобы соединить свои политические амбиции с римской традицией, Октавиан, приняв имя и титул Август, представил должность императора как некое сочетание и средоточие прежде существовавших республиканских и гражданских должностей. Он даровал сам себе должность главного магистрата Римской республики и звание «первого среди равных» (primus inter pares), а не какой-либо более значительный титул. В конце концов, Римская республика была основана в 509 году до н. э., когда из города был изгнан последний царь Рима Луций Тарквиний Гордый; поэтому для Октавиана и его наследников было важно не представляться перед римской политической аудиторией в манере, которая слишком уж напоминала о «монархии». Вместо этого должность императора была представлена и понималась исключительно в «республиканских» терминах – не только в Риме, но и в западных его провинциях [4].

На Востоке преобладали совершенно иные политические условия. Александр и его последователи завоевали земли в Сирии, Египте и Персии с давними традициями «божественной монархии»: здесь с правителями обращались как с богами, а об их подданных говорили как о рабах – в буквальном или фигуральном смысле. Александр и его наследники переняли политический язык, идеологию и церемониальную сторону божественной монархии в этих регионах, чтобы донести свою власть до новых подданных в понятных им выражениях. Римские императоры последовали их примеру: обращаясь к своим восточным подданным, они быстро перешли на тот же политический язык и стиль правления, наделяя себя таким титулом‚ как «правитель мира» (kosmokrator) [5].

Желание угодить политическим и культурным представлениям грекоговорящих элит в восточных римских провинциях определяло не только стиль и риторику того, как императоры являли себя местным жителям, но и то, какую внешнюю политику они вели. Благодаря культурной эллинизации при Александре и его наследниках знать во многих городах Сирии, Палестины и Египта в культурном смысле считала себя греками – точно так же, как распространение образования и культурная ассимиляция на Западе привели к тому, что говорящие на латыни западные элиты в культурном смысле считали себя римлянами. Врагом греческого мира V века до н. э. традиционно считалась Персия. Персидская империя эпохи Ахеменидов, которой объединенные силы греков нанесли поражение в Саламинском сражении в 480 году до н. э., для них представляла собой демонизированный образ «иных», в противовес которому формировалась собственная идентичность, и эта культурная и политическая враждебность по отношению к Персии сохранилась среди грекоязычной знати эллинистического Востока. Римские императоры быстро поняли, что эффективный метод пробуждения политических инстинктов у грекоговорящих подданных и использования их для целей империи заключается в том, чтобы показать, что римляне ведут войну против их давнего врага, устраивая кампании против персов. Эти кампании помогали императорам показать себя законными наследниками Александра Македонского и укрепить римское правление на Востоке, а также способствовали возникновению нового идеологического союза между эллинистической культурой и римской политической идентичностью [6]. В результате на Востоке постепенно возникло то, что назвали «греческой Римской империей» [7].

Кризис империи

К концу II века северные границы Римской империи в Европе‚ по сути‚ установились вдоль Рейна и Дуная, поскольку по ту сторону этих естественных границ находились разрозненные племенные образования, практически не представлявшие прямой угрозы римской власти. Римская армия занималась охраной этих приграничных зон, чтобы предотвращать вторжения и время от времени наказывать тех, кто совершал набеги на их территорию; кроме того, римляне держали несколько торговых форпостов на «варварских» территориях к северу, где римские товары пользовались большим спросом. Поток римских богатств в северном направлении использовался римскими властями в политических и стратегических целях. Чаще всего эти материальные ценности просачивались на Север через зависимых от римлян правителей и вождей (или те получали их в дар); в обмен на это Рим привлекал их к борьбе против потенциально опасных соседей. Таким образом‚ зона политического и экономического влияния Рима расширилась и вышла за пределы фактических границ империи, а некоторые «варвары» (каковыми считали их римляне), похоже, даже пользовались римскими деньгами, чтобы совершать сделки между собой [8].

К середине III века этот отток римских богатств за пределы приграничной зоны, а также попытки римских властей укрепить власть местных вождей возымели последствия, которые‚ с точки зрения римлян‚ были в высшей степени контрпродуктивными. В совокупности они подорвали относительно эгалитарные общественные структуры многих варварских народов на границах империи и тем самым ускорили появление все более влиятельной военной элиты, которая оказалась способна создавать более крупные и эффективные в военном смысле племенные союзы, бросавшие вызов римской власти. С середины III века стали происходить все более масштабные и успешные вторжения на римскую территорию; возглавляли эти набеги новые группы варваров с Севера, такие как пикты (Pikti, «разрисованные люди») в Британии, франки (Franci, «храбрецы») и алеманны (Alamanni, «все люди»), приходившие с противоположной стороны Рейна, а также грейтунги (Greutingi), более известные потомкам как готы[2] – племенной союз с территории нынешней Украины, нападавший из-за Дуная. Все эти народы пытались силой отнять у Рима то, что они прежде получали через службу, денежные дотации и контроль над торговлей [9].

Примерно в это же время возникла самая зловещая угроза: Римская империя испытывала все возрастающее военное давление с Востока. В последние годы II века н. э. римляне расширили восточные границы за счет правящей персидской династии Аршакидов, распространив свое влияние и контроль на стратегически важный регион – Армению. Поражение от рук римлян привело к падению правящей династии и к ожесточенной борьбе за власть между несколькими аристократическими родами. Эта затяжная гражданская война закончилась в 224 году, когда новый правитель Персии Ардашир стал первым шахом династии Сасанидов. Из столицы, располагавшейся в городе Ктесифон (неподалеку от современного Багдада), Ардашир попытался объединить под своим началом плохо управляемую военную аристократию Персии, устроив череду набегов вглубь римских территорий. Эта агрессивная политика достигла пика в 260 году, когда преемник Ардашира Шапур I организовал дерзкую кампанию в римской Сирии: он разграбил Антиохию, захватил в плен и подверг унижениям римского императора Валериана (правил 253–260 гг. н. э.) [10].

Положение римских властей становилось все более тяжелым. Серьезность ситуации усугублялась тем, что римские войска были сосредоточены главным образом вдоль границ империи, поэтому, как только врагу удавалось прорваться через границу, в отдаленных частях провинций было слишком мало военных, чтобы помешать налетчикам бесчинствовать [11]. Кроме того, управление было до такой степени доверено городским советам, что было почти невозможно сосредоточивать и перераспределять войска из менее пострадавших от нападений регионов в те, что приняли на себя основной удар. Самой серьезной проблемой было то, что политическая элита под началом одного императора, правившего главным образом из Рима и окруженного сенаторами преимущественно гражданского происхождения и без военного опыта, оказалась явно не способна дать врагам отпор и скоординировать сопротивление нападениям, которые происходили одновременно на Севере, Востоке и Западе. Возникновение новых опасных врагов означало, что в III веке Римская империя оказалась в тисках серьезного военного кризиса [12].

Наряду с ухудшавшейся военной обстановкой росла и политическая нестабильность, так как военачальники римской армии на месте военных действий и политики в Риме стали реагировать на то, что они считали промахами своих правителей, свергая императоров и назначая или провозглашая на их место новых. Офицерский корпус армии поддерживал новых правителей, обладавших военным опытом, что привело к появлению череды «солдатских императоров». В это же время возникло несколько новых римских центров власти, которые лучше всего определило бы слово «местные»: к примеру, важнейшие представители общества в Северной Галлии и в Сирии, возмущенные неспособностью центральной власти защитить их, оказали поддержку местным военачальникам, которые сражались с врагом и требовали себе титул императора. С 258 по 274 год провинциальная знать на большей части территорий Британии, Галлии и Испании объединилась под началом полководца по имени Постум, который возглавил так называемую Галльскую империю; на Востоке же Оденат, правитель Пальмиры, которая была римским буферным государством, возглавил борьбу с персами [13]. Несмотря на то что власти в Риме считали таких людей бунтовщиками и сепаратистами, сами они, по всей видимости, полагали себя римскими правителями, защищающими римскую цивилизацию [14].

Историки традиционно считают перевороты и узурпацию власти в III веке признаками хаоса и беспорядка. Однако со временем эти события, возможно, оказались для Рима ключом к выживанию. Галльская империя и Пальмирское царство сумели достаточно успешно отпугнуть иностранных захватчиков, как и солдатские императоры, приходившие к власти в этот период. Большинство таких императоров появлялись в Иллирии и на прилегавших к ней балканских территориях, ставших для Римской империи главным местом вербовки военных. Начиная со II века продвижение по службе в римской армии и достижение статуса полководца все чаще происходило на основании личных способностей, а не по праву рождения. Это означало, что люди, которых на роль императора назначало собственное войско, часто были весьма талантливыми воинами скромного происхождения, идеологически преданными идее сохранения Рима, не терпевшими поражений и желавшими производить перемены. Эти люди умели сражаться и были полны решимости побеждать. В результате в тяжелые с военной точки зрения 260–280-е годы вторгавшихся чужаков все успешнее вытесняли с территории империи, а «местные» римские правления на Востоке и Западе вновь вливались во всеобъемлющую структуру империи [15].

Принято считать, что кризис III века завершился около 284 года с восшествием на престол императора Диоклетиана, который победил своих политических соперников, одолел врагов империи и установил единоличную власть над римским миром. С 284 года и до конца его правления в 305 году жизнь в империи была относительно мирной – такого периода не было с 220-х годов. Это дало Диоклетиану и его окружению возможность укрепить те импровизированные меры и реформы, при помощи которых он и его предшественники в конце III века пытались (и сумели) сдержать некоторые проявления военного и политического кризиса в Риме [16]. Эти реформы сформируют и определят многие управленческие структуры той империи, которую унаследует Юстиниан после прихода к власти.

К примеру, становилось все более очевидным, что один император, проживающий преимущественно в Риме, не может сдерживать многочисленные и одновременные военные угрозы на протяженных границах государства [17]. Империя нуждалась в более децентрализованном управлении, при котором правитель находится ближе к источнику военной угрозы. Таким образом‚ возникла система разделения власти, которую Диоклетиан укрепил и усилил; теперь в империи было два императора, или августа. Один из них большую часть времени проводил на Востоке, где противостоял персам, а второй – на Западе, чтобы обеспечивать защиту границы вдоль Рейна. С учетом того, что самой серьезной и организованной угрозой для римской власти были Сасаниды, для более старшего и опытного из императоров было разумным разместиться на Востоке. Что особенно важно, эти императоры теперь правили не из Рима, который все более терял свое политическое значение, а из городов, расположенных ближе к границам империи – например, из Трира в Галлии или из Антиохии в Сирии, которую Диоклетиан, как старший из августов, сделал своим опорным пунктом. Каждому из августов также назначался заместитель, или цезарь, что обеспечивало дополнительный уровень военной и политической гибкости. Такое устройство помогало противостоять давнему недостатку римской политической системы, возникшему из-за присущей римлянам неприязни к наследственной монархии – а именно неуверенности в том, к кому перейдет титул императора. Каждый из цезарей теперь был не только заместителем, но и назначенным наследником своего августа. Историки часто называют это новое проявление императорской власти «тетрархией», или «правлением четырех».

В это же время были предприняты серьезные усилия, направленные на большую сплоченность империи в вопросах обороны и согласованность бюрократической системы. Численность армии значительно увеличилась, а военные подразделения рассредоточились на более обширной территории [18]. Провинции разделили на более мелкие административные районы и держали под более пристальным контролем. Эти небольшие провинции затем объединили в более крупные межрегиональные единицы, известные как диоцезы, каждым из которых руководил чиновник, называвшийся викарием, и его служащие. Они были подотчетны напрямую императору и его двору в ближайшей из «тетрархических» столиц. Позже диоцезы объединят в еще более крупные единицы, названные префектурами и находившиеся под управлением преторианского префекта. Впервые в римской истории возникло нечто похожее на централизованную имперскую бюрократию, обязанности которой превосходили уровень города и провинции [19].

Такие реформы (в особенности увеличение армии) требовали денег. Для финансирования новых структур Диоклетиан и его правительство совершили выдающийся подвиг: в каждую провинцию империи были направлены инспекторы, которые должны были оценить ее налоговые и производственные ресурсы и сообщить о размерах и качестве сельскохозяйственных земель и о количестве людей, способных их обрабатывать. Одновременно были предприняты усилия по подсчету финансовых потребностей Римского государства. После этого были выпущены соответствующие налоговые постановления, которые приводили нужды государства в соответствие с платежеспособностью местного населения. Подобные инспекции было приказано проводить регулярно, а чтобы приток налогов был более надежным, налогоплательщиков все больше обязывали проживать в тех местах, где они были зарегистрированы для целей налогообложения: местные советники должны были проживать в городах, сельские жители – в деревнях, работники, занятые в сельском хозяйстве‚ – в тех поместьях, где они трудились [20]. Покинуть место проживания можно было, лишь завербовавшись в ряды растущей армии или поступив на службу в разросшийся бюрократический аппарат. Таким образом, кризис привел к модернизации институтов и усилению империи, которая теперь управлялась гораздо надежнее, хотя сам Рим перестал быть политическим центром и стал весьма почитаемым, но по большей части провинциальным городом, исключенным из политической жизни империи [21].

Перемены, произошедшие в римском мире в конце III – начале IV века, имели важные последствия для развития римской политической культуры. Решение старшего из императоров, Диоклетиана, поселиться на Востоке, чтобы сдерживать персидскую угрозу, ознаменовало собой фундаментальный перенос власти и полномочий. С этого момента любой старший император крайне редко надолго оставался к западу от Балкан. Это‚ в свою очередь‚ повлияло на то, как осуществлялось и как понималось императорское правление: теперь старший император действовал в таких политических условиях, где для эффективного управления он должен был руководить в рамках традиций божественной монархии. Как сказал о Диоклетиане Секст Аврелий Виктор, почти что его современник, «он был великим человеком, но имел следующие привычки: он первым пожелал, чтобы его одеяние было вышито золотом, а сандалии украшены шелком и драгоценностями; и хотя это выходило за рамки умеренности и демонстрировало напыщенность и высокомерие, в сравнении с остальным это было ничто, ибо он стал первым из всех императоров после Калигулы и Домициана, кто позволил себе именоваться повелителем (лат. dominus) публично, кого почитали и к кому обращались как к богу» [22]. Должность императора стала одновременно и крайне милитаризованной благодаря появлению солдатских императоров, и довольно церемониальной: и в восточном, и в западном окружении императора все чаще представляли как воплощение божественного на земле. Сам Диоклетиан объявил, что обладает властью по велению Юпитера, главного из богов традиционного римского пантеона [23]. Подчеркивая свою предположительную личную связь с богами, император сумел отвлечь внимание от своего низкого иллирийского происхождения. Самым же важным было то, что центр тяжести Римской империи решительно сдвинулся на восток.

Новые династии и новые религии

Возможно, из-за того, что у него не было сына, которому можно было передать власть, а также в качестве уступки традиционным республиканским ценностям римлян, Диоклетиан никогда не пытался превратить установленную им тетрархию в династическую систему, хотя члены семей разных тетрархов и вступали в браки друг с другом. Человек, которого он назначил своим соправителем на Западе (тоже солдат из Иллирии по имени Максимиан), а также соответствующие восточные и западные заместители (Галерий и Констанций, тоже родом с Балкан) были выбраны главным образом на основании своей надежности, талантов и верности армии. Система разделения власти успешно сохранялась благодаря всеобъемлющему авторитету Диоклетиана и его личности.

В 305 году уже пожилой император принял необычное и редкое для правителя решение: он объявил, что отходит от политики и удаляется жить во дворец, который для него построили в Спалате на побережье Далмации. Позже из этого грандиозного сооружения вырастет хорватский город Сплит. Диоклетиан приказал младшему, западному августу Максимиану также отойти от дел, и власть перешла к их цезарям – Галерию на востоке и Констанцию на западе; для каждого из них‚ в свою очередь‚ были назначены новые заместители. Произошла внешне мирная передача власти, однако мир этот не продлился долго. В следующем году, когда новый западный август готовился к кампании против пиктов к северу от границ империи в Британии, он умер. Разбившая лагерь у города Йорк армия покойного императора провозгласила новым правителем не законно назначенного цезаря, а сына Констанция – Константина. Остальные, вдохновившись этим примером эффективной узурпации власти, поступили так же, и армия, стоявшая в окрестностях Рима, объявила западным императором Максенция – сына Максимиана, прежнего императора Запада. Третий претендент на западный трон появился в Африке. Не успел пройти год с отречения Диоклетиана, как тетрархию уже рвали на куски соперничающие между собой династии и политические амбиции, движимые поддержкой, которую оказывали своим претендентам войска – они явно считали, что многого добьются по части платы, провианта и престижа, если их возглавит император, а они продемонстрируют преданность его семье.

Последовала гражданская война, во время которой молодой Константин сумел поочередно устранить обоих своих западных соперников; кульминацией стала его победа над Максенцием в битве у Мульвийского моста неподалеку от Рима в 312 году. В это же время гражданская война разразилась и на востоке, и победителем из нее вышел полководец Лициний. Равновесие между Востоком и Западом было восстановлено, однако взаимоотношения Константина и Лициния были непростыми, и в 324 году Константин выдумал предлог, чтобы повести свои войска на восток и напасть на Лициния, расположившегося в Никомедии (современный Измит) на азиатском побережье напротив Босфора. Нанеся Лицинию поражение сначала на суше, а затем и на море (в битве у Хрисополя близ Золотого Рога), Константин захватил в плен и позже казнил своего единственного соперника [24]. Как пишет в своей хронике конца V – начала VI века языческий историк Зосим, «теперь вся империя досталась одному Константину» [25]. В ознаменование победы у Хрисополя Константин переименовал расположенный неподалеку греческий город Византий в свою честь, назвав его «городом Константина, Новым Римом» (Konstantinoupolis Nea Rome[3]) и украсив его великолепными памятниками, которые приличествовали основанному императором городу: дворцом, ипподромом, городскими стенами и великолепным христианским собором. В отличие от Диоклетиана, Константин не поклонялся прежним римским богам и не был приверженцем Юпитера – скорее он был сторонником недавно установившейся религии, которую многие в то время назвали бы «культом Христа» и которую мы считаем христианством [26].

Чтобы оценить значение приверженности Константина христианству, нам придется вернуться к кризису империи III века, во время которого произошло множество изменений не только в римском обществе, но и в римской религии. Традиционное римское, как и греческое язычество было политеистическим – римляне верили во множество богов. Когда римское правление распространилось к западу и востоку, где римляне столкнулись с различными культами своих новых подданных, Рим продемонстрировал готовность впитывать религиозные традиции провинций и соотносить местных богов с общепринятыми римскими и греческими божествами. В результате римляне оказались по большей части терпимы в вопросах религии. Официальное распространение так называемого имперского культа, которому все подданные императора должны были приносить жертвы и выказывать должное почтение, придавало религиозным обрядам римских подданных единство, сплоченность и общий фокус. Храмы имперского культа строились по всей империи, а после смерти кого-либо из римских императоров он получал титул divus («обожествленный»).

Среди подданных империи была лишь одна, довольно значительная категория, отказавшаяся участвовать в имперском культе и приносить ему жертвы – это был евреи, густо населявшие Палестину (хотя они проживали и во всех городских центрах империи, особенно на Ближнем Востоке и в Средиземноморье). Древняя религия евреев была строго монотеистической (т. е. они верили лишь в одного Истинного Бога), и это делало для них невозможными жертвоприношения имперскому культу и участие в его обрядах. Иудаизм считался почтенной религией, и к отказывавшимся от жертвоприношений евреям относились с пониманием, как к людям, поддерживавшим традиции предков. В римской культуре подобная верность традициям праотцов считалась добродетелью, поэтому евреям чаще всего прощали их неучастие. Отколовшаяся от иудаизма секта, известная как христианство, распространялась начиная с I века. Ее последователи заявляли, что странствующий проповедник по имени Иисус Назарянин, или Иисус Христос (от греч. Christos – «помазанник»), был сыном Бога, и что этого самого Иисуса, проповедовавшего спасение для всего человечества, римские власти распяли во времена императора Тиберия (правил 14–37 гг. н. э.). Это движение особенно быстро распространялось в городах империи на протяжении III века, когда готовность его приверженцев предоставлять благотворительную помощь беднякам и больным во время повсеместного экономического краха и болезней завоевала ему многочисленных почитателей и приверженцев.

Как и евреи, христиане отказывались приносить жертвы, но‚ в отличие от евреев, их нонконформизм нельзя было оправдать сыновним почтением и традицией, поскольку их религия была новой. Вследствие этого римские власти относились к христианам с большим подозрением, и многие не только считали их отказ приносить жертвы имперскому культу антисоциальным, но и видели в нем потенциальную причину для гнева богов. В частности, во время правления Диоклетиана отказ от жертвоприношений привел к массовым преследованиям христиан. Многие из них были казнены, став мучениками (греч. martyros – «свидетель») за веру. Христианское сообщество, или церковь (греч. ekklesia – «собрание»)‚ чтило и поддерживало память о них, объявляя их «святыми». Считалось, что их преданность вере возвысила их над всеми прочими людьми и приблизила к Богу.

Согласно последующим заявлениям, сделанным Константином либо от его имени, император принял «культ Христа» накануне битвы у Мульвийского моста в 312 году; он якобы увидел крест, чудесным образом возникший в небе, и христиане из его свиты помогли ему понять и объяснить этот знак [27]. Константин приписал свою победу над Максенцием христианскому Богу и принялся оказывать щедрое покровительство деятелям церкви, позволив им брать средства из государственной казны для строительства молитвенных домов. Самые крупные из этих сооружений – кафедральные церкви – были заложены как места пребывания глав христианских общин в каждом городе, известных как епископы (греч. Episkopoi – «смотрители»). Христианских епископов и священников освободили от обязанности служить в городских советах; подобно государственным чиновникам, они могли ездить по всей империи бесплатно, пользуясь государственными верховыми и вьючными животными (эта система называлась cursus velox, что приблизительно можно перевести как «высокоскоростное шоссе» или «быстрая почта»). Таким образом император дал понять, что теперь христианство стало его личным любимым культом.

По мере смещения центра власти к востоку после нанесенного Лицинию поражения в 324 году Константин все больше попадал под влияние христианства, так как именно в городах восточной части его империи христианские общины были самыми многочисленными и прочными. Ни разу Константин не инициировал преследование тех, кто не был согласен с ним в вопросах религии; он был практичным и готовым сотрудничать с военачальниками, управляющими и местными правителями независимо от их религиозной принадлежности. Однако же он ясно давал понять: те, кто разделяет веру императора, имеют некоторое преимущество при продвижении по лестнице государственной службы, и обращение в христианство амбициозных членов новой военной и бюрократической элиты становилось все более частым на протяжении всего IV века, как при Константине, так и при его преемниках.

Руководство церкви тем временем все больше стремилось к объединению христианской веры и имперской идеологии. К примеру, влиятельный епископ и придворный Евсевий Кесарийский написал прославляющую императора речь, в которой он восхвалял его как единственного истинного наместника христианского Бога на земле, создав таким образом христианское представление о связи императорской и божественной власти, опиравшееся на древние традиции божественной монархии [28]. Взамен под покровительством Константина церковь достигла беспрецедентного развития в качестве организации и вероучения. В 325 году Константин возглавил первый Вселенский (или «экуменический») церковный собор, созванный в Никее, чтобы прояснить вопросы веры и определить организацию церковной жизни через создание системы управления церковью, имитировавшей систему управления Римским государством, с епископом в каждом городе и архиепископом, или митрополитом, в каждой из провинций [29]. Шел важный процесс религиозных изменений и преобразований; в 380 году он достигнет важной отметки, когда император Феодосий I (правил 379–395) почувствовал достаточную уверенность, чтобы объявить христианство не просто культом, находящимся под покровительством императора, а официальной религией Римского государства [30].

Еретики, епископы и святые

С самых своих истоков христианство характеризовалось сильным стремлением к единству и при этом весьма серьезными разногласиями в самой вере [31]. Вплоть до IV века имели хождение противоречащие друг другу учения о жизни Христа, известные как Евангелия [32]. Какое из них было истинным? Иисуса называли «сыном Божиим», но что это означало на практике? Имел ли он божественную природу или просто был очень праведным человеком?

Эти споры имели большое значение для христиан, поскольку они полагали, что ошибочные верования, или ереси, отрезали путь к спасению [33]. Лишь те, кто принял истинную, православную веру, получали отпущение грехов и вечную жизнь, обещанную религией. Понятия православия и ереси, находившиеся в центре новой веры, были совершенно чужды традиционным римским взглядам на религию [34]. До эпохи Константина главам церкви не хватало возможностей для утверждения православия и подавления ереси. Принятие Константином христианства впервые в истории сделало это возможным. Римские императоры традиционно чувствовали необходимость сохранять «мир богов» (pax deorum). По сути‚ это означало, что они должны были вмешиваться и предотвращать ожесточенные споры между различными культами. Лидерам христианских общин удалось убедить Константина в том, что с принятием новой веры он теперь обязан начать борьбу с ересью и помочь уладить разногласия внутри церкви.

Именно эти ожидания и привели к созыву в 325 году Вселенского собора в Никее (современный Изник), который император возглавил лично. Внутри египетской церкви Александрии возник спор, который необходимо было разрешить, чтобы он не дестабилизировал всю церковь. Христиане считали Иисуса «сыном Божиим», но один александрийский священник, Арий, проповедовал эту идею в ином виде: несмотря на божественную природу Иисуса, «Бог-Отец» определенно существовал раньше «Бога-Сына», и таким образом Отец стоял выше Сына [35]. Противники учения Ария считали, что христианский бог состоит из трех равных и вечно сосуществующих начал: Бога-Отца, Бога-Сына и Святого Духа, которые, сочетаясь воедино, устанавливают порядок как в небесном, так и земном царствах. Следовательно, Иисус одновременно является в полной мере и человеком, и Богом, и его божественная природа существовала до начала и на протяжении всех времен. На Вселенском соборе 325 года учение Ария осудили и признали ересью. Его работы было приказано сжечь, а самого Ария надлежало отправить в ссылку. К концу IV века учение противников Ария стало считаться православным, а осуждение арианской ереси стало краеугольным камнем религиозной политики империи. Однако за пределами империи христианские проповедники, верные памяти и учению Ария, активно распространяли веру (и его толкование веры) среди различных варварских народов к северу от Дуная и далее – например, среди готов и их соседей. Это привело к тому, что арианство пустило среди варваров глубокие корни.

В конечном итоге Никейский собор оказался успешным: к концу IV века основная часть церкви в Римской империи принимала то, что Иисус является одновременно и Богом, и человеком. Этот элемент веры был крайне важен для христианского учения о спасении. Большинство христиан верили, что Иисус умер на кресте ради искупления грехов человечества, а вознесшись на небеса, он открыл путь к спасению для своих последователей. Чтобы искупить грехи человечества, он должен был быть человеком, как все мы. Однако, чтобы вознестись на небеса и смыть грехи людей, он также должен был быть в полной мере Богом. Но как это следовало определять и понимать? Был ли Иисус Христос уникальным слиянием человеческого и божественного‚ или у него было две отдельных природы – природа Бога и природа человека?

Эта тема, известная как христология, вызывала все более ожесточенные споры внутри церкви, и преемники Константина на троне пытались уладить их, собирая епископов противоположных взглядов, чтобы те в дебатах определили истинную веру. К V веку самыми влиятельными были епископ Рима (считавшийся наследником святого Петра, принявшего в этом городе мученическую смерть вскоре после распятия Христа), епископ Александрии в Египте (считавшийся наследником святого Марка, автора одного из самых ранних и авторитетных Евангелий), епископ Антиохии в Сирии (где святой Петр основал церковь, прежде чем отправиться в Рим), епископ Иерусалима (где последователи Иисуса впервые собрались после его смерти), и епископ Константинополя (где император Константин, к тому времени считавшийся многими святым, был похоронен после смерти в 337 году). Эти пять епископов станут известны как «патриархи» благодаря своему высокому положению и авторитету внутри церкви.

В середине V века были созваны еще несколько вселенских соборов в попытке уладить все более серьезные разногласия по поводу взаимоотношений между «божественным» и «человеческим» в личности Христа [36]. Тех, кто верил в две отдельные природы Христа, беспокоило следующее: если человеческое и божественное в нем образовывали единую, свойственную только ему природу, то он никогда не мог быть полностью подобен Богу-Отцу в его божественности или людям в их человечности – следовательно, его смерть и воскрешение не могли открыть дорогу к спасению всего человечества, поскольку его воскрешение и вознесение на небеса можно было считать состоявшимися лишь для него одного. Приверженцы этих взглядов заявляли, что чрезмерное заострение внимания на объединении и смешении двух природ Христа угрожает создать Иисуса, который не был в полной мере ни богом, ни человеком – так же как смешанная с вином вода не остается водой, но и не превращается в вино. С этой позиции особенно яростно выступал в V веке константинопольский патриарх Несторий.

Взгляды Нестория, которые часто называют диофизитством (от греч. δυο φύσις – «две природы»), вызывали возражения у других представителей церкви, в равной степени готовых поддерживать то, что они считали истинным учением. Для этих мыслителей под руководством патриарха Александрии, блестящего богослова Кирилла, чрезмерный упор на различия между человеческой и божественной природой Христа угрожал подорвать всю концепцию спасения души, поскольку невозможно понять, каким образом человеческое и божественное в Христе могли взаимодействовать и быть связанными между собой – точно так же, как налитые в один и тот же сосуд масло и уксус никогда не становятся единым, неразделимым веществом [37]. Кирилл и его последователи считали, что без полного поглощения человеческой природы Христа его божественной частью невозможно спасение через его смерть и воскрешение. После воскрешения от человеческой природы Иисуса не могло ничего остаться. Она должна была полностью раствориться в его божественности. Это убеждение часто называют миафизитством (от греч. µία φύσις – «единая природа»). На соборе, созванном в 431 году в Эфесе в западной Малой Азии‚ учение Нестория осудили («предали анафеме»), а патриарха лишили сана.

Этот вопрос продолжал вызывать беспокойство внутри церкви, особенно в Риме и Константинополе, где больше склонялись к версии о двух природах. В конце концов в 451 году был созван собор в Халкидоне, недалеко от Константинополя, в попытке вывести некую компромиссную формулу. Большинство присутствовавших на соборе епископов согласились поддержать осуждение Нестория, но в качестве жеста в сторону приверженцев идеи о двух природах заявили, что Христос существовал «в двух природах, которые не претерпевают смешения, изменения, разделения и разъединения»; обе эти природы сохраняются и вместе входят «в единую личность Христа» [38]. Это было уже слишком для Кирилла и его последователей среди видных деятелей церкви в Сирии и Египте, которые предпочли бы формулировку о единой природе Христа, состоящей «из двух природ», подчеркнувшей бы их единство.

В итоге Кирилл и его сторонники отказались поддержать решения собора в Халкидоне[4]. Как следствие, неприятие халкидонской доктрины глубоко укоренилось в Египте, Сирии и Палестине, где многие были на стороне Кирилла. Отказ признать определение веры, принятое в Халкидоне, стал прямым вызовом имперской власти и единству. Если созванный Константином в IV веке первый Вселенский собор дал более точное и четкое определение христианской вере, то соборы V века лишь усилили возникшие расколы: ведь Кирилл был слишком популярным человеком, чтобы правительство могло выступить против него, а его сторонники жили по большей части в самых богатых и значимых провинциях империи. Власти не могли себе позволить оттолкнуть зажиточное христианское население в этих регионах.

Современному читателю порой трудно понять важность догматических споров IV–V веков. Богословие, лежавшее в основе этих споров, часто было сложным, а большая часть его терминологии пришла из греческой философии. Однако эти споры касались самой сути христианской веры и надежд, питаемых множеством христиан: если они будут правильно верить, правильно вести себя и правильно молиться, они будут вознаграждены отпущением грехов и вечной жизнью после смерти. Однако эти споры носили и политический характер. С приданием церкви законного статуса в эпоху Константина епископы стали влиятельными политическими фигурами [39]. Константин позволил им возглавлять судебные слушания его христианских подданных, а в городах империи они становились все более важными субъектами политического влияния. Вселенские соборы, подобные Никейскому и Халкидонскому, не были похожи на благовоспитанные встречи за чаем, во время которых добродушные прелаты спорили о богословии. Скорее это были ожесточенные схватки, когда детально прорабатывались самые важные вопросы политики и управления имперской церковью, и при этом дело порой в буквальном смысле доходило до драки. К примеру, существует легенда, что во время Никейского собора 325 года епископ Николай из Миры ударил Ария по лицу[5] (это может удивить тех, кто знает, что Николай Мирликийский, он же Николай Чудотворец – это святой, ставший прототипом Санта-Клауса).

Что касается политики церкви, то на Халкидонском соборе было решено, что епископ Рима (известный также как папа) должен получить «первенство чести» над остальными главными епископами по причине того, что Иисус, как считалось, наделил святого Петра властью над его учениками. На этом же соборе было признано равенство между епископами Константинополя, Александрии, Антиохии и Иерусалима, несмотря на то что сан константинопольского патриарха появился относительно недавно; был также подтвержден «патриарший» статус иерусалимского епископа. Епископы Рима и Константинополя вышли с Халкидонского собора победителями и в области политики, и в сфере богословия, а вот епископу Александрии пришлось удалиться с собора с уменьшившимся авторитетом в обоих отношениях. Неудивительно, что все последующие римские папы и константинопольские патриархи будут решительно придерживаться всего, что постановил Халкидонский собор, а последующие александрийские патриархи столь же решительно считать задачи собора нерешенными до конца [40].

Новые государства

Установление христианства в качестве официальной религии Римской империи и все более значимая его роль в римской имперской идеологии сыграли центральную роль в том, как император Юстиниан будет смотреть на мир вокруг себя и на свое место в этом мире. Борьба с последствиями споров о Халкидонском соборе станет главной заботой его правления. Однако в это же время произойдет ряд других событий, которые окажутся не менее важными и на которые Юстиниан энергично откликнется; лишь недавно переориентированная и пришедшая в равновесие Римская империя вновь окажется под угрозой.

События III века показали, что военная безопасность римского мира очень зависит от того, что происходит среди племен варваров к северу от Рейна и Дуная. Конец IV и начало V века‚ в свою очередь‚ продемонстрируют, что эти племенные союзы были весьма уязвимы для любой угрозы, возникавшей в Евразийской степи – на равнинах, простиравшихся от Дуная через Украину до самой Центральной Азии и границ Китая. С середины и до конца IV века серьезные изменения в расстановке сил в Центральной Азии привели к быстрому продвижению на запад военных объединений, известных как гунны и заявлявших права на политическое наследие древней империи кочевников хунну, которые за многие столетия до того посрамили и обложили данью китайских императоров [41]. Одна из конфедераций гуннов вторглась в восточную часть персидской империи Сасанидов и основала там собственное государство, центрированное вокруг богатых торговых городов Самарканда, Бухары и Хивы. Эта группа, впоследствии названная эфталитами‚ или «белыми гуннами», вскоре взяла под контроль многовековую прибыльную торговлю шелком и другими товарами между Европой и Азией. Гунны пытались помешать перевозке этих товаров по морю в Персию, чтобы вынудить торговцев путешествовать сухопутными маршрутами, находившимися под их контролем. Потеря этих центральноазиатских территорий стала большим ударом для Сасанидов. В конце концов персы стали считать своим главным врагом не римлян, а гуннов.

Другие племена гуннов быстро добрались до понтийских степей к северу от Черного моря (современная Украина). В основном это были орды конных воинов, сидевших в седле чуть ли не с младенчества и обладавших непревзойденными навыками верховой езды; виртуозное владение легким композитным луком, благодаря которому они выпускали тучи стрел на любого наступавшего противника и убивали множество врагов еще до начала рукопашного боя, также увеличивало их боевую эффективность. Китайцы давно привыкли бояться их, однако римлянам еще не приходилось вступать с ними в серьезные столкновения. В 370-х годах отряды этих гуннов стали нападать на готов, и в 376 году множество готских беженцев прибыло на северный берег Дуная. Они просили пустить их на территорию римлян, предлагая империи военную помощь, если их семьям дадут землю. Правивший тогда восточный император, бывший полководец Валент удовлетворил их просьбу, и власти выделили готским поселенцам еду и другие припасы [42].

Однако по мере того, как бедственное положение готов становилось все более очевидным, римские военачальники стали пользоваться этой ситуацией, унижая и подвергая дурному обращению «гостей» империи (властям нравилось думать о них именно так). В 378 году войско готов подняло мятеж и в битве при Адрианополе нанесло римлянам унизительное поражение: две трети восточной римской армии были уничтожены вместе с самим императором Валентом. Несмотря на то что новый император Феодосий I сумел восстановить мир, позволив поселенцам создать собственные подразделения в римской армии со своим военачальником и поселиться на Балканах, положение все равно оставалось тревожным [43].

Присутствие готов на балканских территориях, предоставленных им Феодосием I, представляло собой постоянную угрозу безопасности Восточной Римской империи (к этому времени разделение на «Восток» и «Запад» под управлением двух августов уже укоренилось и в культурном, и в политическом смысле). Однако готы были растущей угрозой и для западных властей, поэтому западный двор перебрался из Галлии в Северную Италию – отчасти для того, чтобы следить за готами. На Западе конец IV века ознаменовался постепенным ослаблением императорской власти. Со времени возникновения угрозы со стороны Сасанидов и проведенной Диоклетианом реформы римского правительства власть и авторитет все больше концентрировались на Востоке. Восточные императоры, прочно закрепившиеся в новой столице – Константинополе‚ – не желали тревожиться из-за потенциальных соперников и претендентов на трон с Запада, и поэтому власти на Востоке все чаще старались назначать более покорных, по сути, «марионеточных» правителей, часто связанных с восточными августами династическими узами. Они даже желали видеть на западном троне «императоров-мальчиков», зная, что ими будет проще управлять [44].

Этот сдвиг имел два основных последствия. Первым было то, что двором марионеточных юных правителей руководили их придворные, в частности «сверхмогущественные подданные» (как правило, это были военачальники, часто варварского происхождения, завербованные в римскую армию). Вторым последствием стало то, что ослабление императорского двора привело к нарастающей тревожности в западных провинциях, где местные элиты привыкли иметь доступ к серьезно и решительно настроенному императору и где по-прежнему остро воспринималась потенциальная военная незащищенность империи. Эти чувства резко усилились в начале V века, когда командующий войском готов Аларих повел своих людей в Италию в попытке добиться для них более высокого уровня обеспечения и оплаты от тамошних римских властей. Когда в 410 году переговоры с западным правительством застопорились, Аларих и его войско разграбили Рим [45].

Но еще до этого многие видные люди в западном римском обществе уже чувствовали себя покинутыми и забытыми империей, поскольку императорский двор переехал в Италию. Это ощущение заброшенности усилилось около 406 года, когда новые отряды готов и других варварских племен – вандалов, свевов и аланов – перешли через Альпы и замерзший Рейн и вновь принялись разбредаться по территории империи [46]. Критическую роль сыграло то, что власти империи на Западе оказались не способны прогнать этих захватчиков. Последовала череда внутренних стычек, во время которой различные генералы и военачальники боролись за власть и пытались взять ситуацию в свои руки. К концу второго десятилетия V века большая часть Западной империи пребывала в состоянии хаоса: войска варваров действовали по всей Галлии и Испании, сражаясь не только против различных римских военачальников и претендентов на императорскую власть, но и вместе с ними или на их стороне. В этой затянувшейся гражданской войне варвары стали играть все более важную роль, которая в конечном итоге оказалась решающей [47].

По мере того как Римская империя на западе распадалась на череду римских или «римско-варварских» центров власти, гунны тоже вполне ожидаемо пожелали принять участие в происходящем. Их численность в Европе постоянно росла, и к 445 году[6] они объединились под началом общего лидера – Аттилы, который вскоре создал обширную империю, протянувшуюся от Рейна до Кавказа и охватывавшую большую часть варварских территорий к северу от Рима [48]. В 451 году Аттила повел свою армию в Галлию, где в битве на Каталаунских полях (точное место и по сей день остается загадкой) его войска вступили в бой с оставшимися подразделениями римской армии и выступавшими против гуннов варварами [49]. Аттилу удалось остановить, а империя гуннов начала рушиться после его смерти в 453 году, однако стало ясно, что в той мере, в какой Западная Римская империя вообще существовала за пределами Италии и Альп, ее существование основывалось лишь на череде союзов между отдельными военачальниками и вождями. Военная свита и армии этих военачальников проявляли все меньше преданности далекой и слабой фигуре западного императора, чей двор теперь располагался в Равенне. В 476 году Ромул Август, последний римский император, проживавший в Италии, был свергнут своим главнокомандующим Одоакром, человеком готского происхождения [50]. Одоакр, изображая из себя государя, уведомил императора в Константинополе, что нужды в отдельном императоре в Равенне и на Западе больше нет. Номинальная власть в регионе могла наконец перейти к восточному августу – юридическая фикция, которая послужила для маскировки того факта, что на Западе возникло лоскутное одеяло из становившихся все более независимыми и автономными государств, которыми правили франкские, готские, вандальские и прочие, по большей части варварские военачальники и короли. По сути, всем, что теперь оставалось от прежней Римской империи, была Восточная Римская империя под управлением Константинополя.

Новая политика

В самом Константинополе прекращение существования Западной Римской империи совпало со значительными политическими переменами. В 320-х годах решение Константина основать новый город на Босфоре было не только актом самовосхваления, но и тщательно продуманной Realpolitik. Если не считать церковных должностных лиц и священства, Константин пришел на восток без естественной опоры и поддержки, а Лициний, которого он сверг и убил, был императором, одинаково популярным среди христиан и язычников. Основание Константинополя дало Константину возможность покинуть чуждую и потенциально опасную политическую среду и закрепить свое положение на востоке в месте, которое он сам выбрал и сам создал [51]. Это также дало ему шанс создать сеть знатной и влиятельной клиентелы, члены которой могли служить его представителями, союзниками и сторонниками; он предпринимал напряженные усилия, чтобы привлечь в город ведущих представителей общества из восточных провинций, поскольку их поддержка укрепила бы его новую власть. Таких людей и их семьи он щедро одаривал землей, позволяя им строить частные владения, а в 332 году учредил бесплатную раздачу хлеба, богатые урожаи которого привозили из Египта. Это зерно в огромных количествах доставляли по морским путям Средиземноморья, чтобы поддержать и увеличить население Константинополя. Важнейшую роль сыграло и то, что сын и преемник Константина, Констанций II (правил 337–361), основал в городе сенат, куда принимали выдающихся граждан города. К концу IV века сенат Константинополя получит такой же статус, что и сенат в Риме, а его членами станут все самые знатные землевладельцы Восточной империи, главные региональные чиновники и представители военной верхушки [52]. В долгосрочной перспективе эта политика должна была соединить общественную и политическую элиту Восточного Средиземноморья в единое политическое сообщество, подарив чувство общности интересов и общей идентичности правящим классам восточных провинций в целом, с центром в городе Константина [53].

К концу IV века Константинополь утвердился в качестве постоянной императорской резиденции: императоры больше не будут переезжать в Антиохию, чтобы давать отпор персам, как это делал Диоклетиан и даже Констанций II. Теперь императоры станут с комфортом проживать в огромном дворцовом комплексе в самом сердце города, соединявшемся с Ипподромом, где жители собирались посмотреть на гонки колесниц и цирковые представления; в кафедральном соборе Премудрости Божией (Айя-София) будет молиться патриарх; в здании сената станут собираться представители аристократии, чтобы обсуждать политику империи – со всеми этими изменениями возникла и новая динамика власти. На римских императоров I века оказывали серьезное влияние члены их семей и сенат; на солдатских императоров III века влияли их армии; восточные же римские императоры конца V века все больше подпадали под влияние самых разных групп интересов, чьи требования им приходилось уравновешивать. В число этих групп входила армия (прежде всего дворцовая охрана), высшие эшелоны бюрократии, члены константинопольского сената (представленные главным образом землевладельцами), представители церкви, возглавляемой патриархом, и даже городское население самой столицы, в которой порой вспыхивали бунты против непопулярных мер, а толпы народа собирались в Ипподроме и криками демонстрировали свое одобрение или неодобрение императору и его придворным, сидевшим в императорской ложе (кафизме) [54]. Держать все эти группы под контролем было непростой задачей.

Тревожная эпоха

К концу V века политические круги в Константинополе будут все больше осознавать, что на территориях, прежде составлявших костяк Западной Римской империи, новое поколение франкских, готских, вандальских и прочих варварских правителей создает свои собственные государства. Самым передовым из этих государств было королевство вандалов, появившееся на месте римских провинций в Северной Африке с центром в Карфагене, и королевство в Италии, где готский король Теодорих, изначально активно поощряемый властями Восточной империи, сверг Одоакра. Что еще хуже, многие новые правители придерживались учения опального Ария, чьи последователи перевели Библию на готский язык. Таким образом, центральные территории римского мира не только вышли из-под прямого управления империей, но и оказались под властью «еретиков».

К началу VI века римская власть простиралась от Константинополя лишь до ближайшей части Иллирии, которая в предшествующие десятилетия постоянно подвергалась нападениям и готов, и гуннов [55]. За пределами этой территории Римская империя фактически не существовала. На востоке под контролем империи оставались Сирия, Палестина и Египет, но в этих провинциях был высок уровень религиозной напряженности. В частности, опираясь на глубоко укорененные и все укреплявшиеся эсхатологические традиции на Ближнем Востоке, предсказывавшие пришествие Антихриста и Страшный суд, многие христиане решили, что они живут в последние дни этого мира и что близится конец света (греч. Эсхатон) [56]. Кроме того, Сирия оставалась очень уязвимой для нападений персов. Несомненно, внезапное возобновление военных действий между двумя государствами в 502 году внесло свой вклад в резко возросшее ощущение небезопасности на всем Ближнем Востоке. В самой столице империи политическая ситуация становилась все более нестабильной: во время недавнего правления императора Зенона (474–491) произошла череда заговоров и восстаний [57]. Около 500 года в Константинополе глубоко ощущался кризис, а политические тревоги были обычным делом. Единственный «римский» император больше не правил Римом и сталкивался с новыми военными угрозами с востока. «Помазанник божий» обнаружил, что его власти открыто бросают вызов видные деятели церкви, которая, казалось бы, являлась частью империи. Многим казалось, что мир вот-вот рухнет. Именно таким был город, в который недавно прибыл молодой Юстиниан и в котором он вскоре начнет свое восхождение к высшей точке политической власти.

2. Стремительный успех

Император и его родина

В сентябре 2019 года, после долгой утомительной поездки из Белграда, машина, в которой, кроме меня и моего партнера, ехали два выдающихся сербских профессора археологии, остановилась на обочине пыльной грунтовой дороги где-то в глуши. Дорога вела к остаткам города Юстиниана-Прима, основанного императором Юстинианом к юго-востоку от города Наис (Ниш) – места рождения императора Константина. С течением времени от этого древнего города остались лишь несколько невысоких, заросших травой строений и крутой, покрытый растительностью восточный вал. Непривычному глазу все это может показаться таким же невзрачным, как и тот суровый, пустынный пейзаж, над которым некогда возвышался акрополь Юстиниана-Прима. Однако годы тщательных раскопок, которыми в тот день руководили принимавшие меня в гостях Вуядин Иванишевич и Иван Бугарски, принесли находки, невероятно любопытные для любого, кто интересуется и личностью императора, и драматическим периодом его правления [1]. Ведь именно здесь, как заявит Юстиниан в одном из своих законов, «Господь даровал Нам впервые явиться в этот мир» [2]. Другими словами, именно здесь (или совсем неподалеку) Юстиниан, по его словам, родился.

Место раскопок может многое рассказать нам о том, каким видел себя Юстиниан и каким хотел казаться другим людям. Самая поразительная черта Юстиниана-Прима, открытая благодаря десятилетиям раскопок, – это невероятно религиозный облик города. Отправившись туда в середине VI века, когда город был на пике развития, нам пришлось бы сначала проехать через обширные предместья, находившиеся снаружи внушительных защитных стен [3]. В этих предместьях обитала большая часть гражданского населения города; здесь же находились монастыри, странноприимные дома и больницы – свидетельство милосердных стремлений императора. Сам город занимал площадь около 8 гектаров. В дни Юстиниана, войдя в него через монументальные ворота, путник поразился бы водным сооружениям, созданным архитекторами для удобства жителей и им на диво: огромному резервуару для хранения воды, водонапорной башне, бассейнам, фонтанам и колодцам. Вода во все эти сооружения поступала по акведуку длиной около 20 км, извилисто тянувшемуся к далекой горе Радан, где и сегодня есть обильные источники пресной воды, известные как Добра-Вода («хорошая вода»). Идя по главной улице, предназначенной для религиозных процессий (embolos), можно было войти во множество возведенных одна за другой церквей и подивиться на их убранство; каждая из них была выстроена в своем архитектурном стиле – возможно, для того, чтобы продемонстрировать строительные технологии и художественное оформление храмов в разных областях империи. Пройдя через ворота, соединявшие Нижний город с Верхним, путник прошел бы мимо еще одной церкви, а также главных зданий и сооружений, где проходила основная часть административной и торговой жизни города. Главным из этих сооружений была круглая площадь с бронзовой статуей – возможно, изображавшей самого Юстиниана.