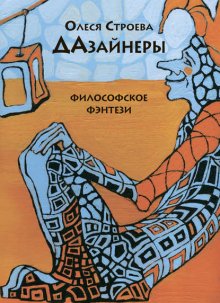

ДАзайнеры бесплатное чтение

© Строева О. В., текст, иллюстрации, 1998-2019

© ООО «Страта», 2020

Посвящается моему другу Льву Берлину

Натюрморт со стрекозой, 1998. Бумага, тушь

Воздух пропитался влагой как плотная акварельная бумага. Тепло и пасмурно.

– Как сюрреалистично, – сказала Дама и поправила пенсне на большом красивом носу, вдыхая поглотившую все сырость.

Она сидела в удобном соломенном кресле. Раскинувшиеся перед нею пастельно-рыжие волны песка встречались на горизонте с небесным пространством.

– Вы заводили сегодня педикулер, господин Пинкертон?. – обратилась она к индейцу, прислонившемуся к широкому безлистому дереву. Пинкентор поправил фрак на голой груди, снял цилиндр и достал оттуда трубку. Потом он неспешно утрамбовал лохматый табак и принялся пускать клубы дыма, душистого и сизого.

– Вот уже не теперь, опять уже не теперь, снова уже не теперь, – грустно вздохнул молодой человек в колпаке с бубенчиками, раскачивая качели.

– Дружок, съешьте лучше курасан, – протянула Дама, отхлебывая кофе из тонкой фарфоровой чашки.

На горизонте показалась фигура, она быстро приближалась, крутя педали велосипеда на трех огромных колесах. Вскоре с агрегата слез мужчина средних лет с элегантной щетиной, ароматный, в клетчатом костюме, обтягивающем его плотное тельце. Он, переводя дыхание, присел в кресло с противоположной стороны стола, уставленного кофейными приборами.

– Ну что, поймали? – вяло поинтересовался молодой человек в колпаке.

– А-а, сачок никуда не годится, – отозвался мужчина в костюме.

– Не хотите ли курасан, мсье Кочубей, – оживилась Дама. – Вы бы посмотрели, какой у нас теперь фурункулер! Сам господин Пиркентор заводит его каждое утро.

– Да, фурникулер ничего себе, – похвалил ароматный мсье.

– И вот еще не теперь, и сейчас еще не теперь, опять еще не теперь, – раскачивался молодой человек на качелях.

– Однако в Сфакионе я видывал и по-фурникулернее, – крякнул мсье Кочубей.

– Ах, Сфакион, город-герой Сфакион, – томно закатила глаза Дама, и ее воздушный шарф взвился в небо.

– Впрочем, не пора ли нам начинать, господин Пинкентон? – торжественно добавила она.

Индеец важно вынул трубку изо рта и медленно поместил ее в снятый цилиндр. Затем аккуратно водрузил цилиндр себе на голову и поднялся на ноги, расправляя фалды фрака. Медленно он прошествовал мимо сидящих за столиком в направлении огромного стеклянного сосуда, расположенного неподалеку. Сосуд состоял из двух продолговатых емкостей, соединенных тонкой перемычкой, и напоминал большие песочные часы. Пиркентор забрался на приставленную к часам лестницу и открыл крышку верхнего сосуда. Тем временем молодой человек уже набирал в небольшое ведро песок, в изобилии заполонявший пространство вокруг. Пинкентон чинно принял ведро и перевернул его над колбой. Песок заполнил верхний сосуд и заструился через перемычку во второй. Молодой человек, водрузив на переносицу прибор, похожий на бинокль, разглядывал, как просыпается песок через перемычку, и что-то фиксировал в записной книжке.

– Точка номер 156347829, теперь… теперь точка номер 156347830, точка номер… – бормотал он.

Дама удовлетворенно посматривала на Кочубея. Вскоре весь песок пересыпался из верхней колбы в нижнюю, и Пиркентон перевернул сосуд вверх дном, предварительно закрыв его крышкой. Молодой человек продолжал делать пометки в блокноте.

– Когда высыпаете песок? – деловито осведомился мсье Кочубей.

– На закате. Традиции соблюдаем, – заверила его Дама.

– А когда же перпендикулерный механизм запускаете? – не унимался Кочубей.

– Всему свое время, любезный, – слегка раздражилась Дама. – Однако уже можно и запускать, – немного подумав, сказала она.

Поднявшись из кресла, она гордо понесла свою долговязую фигуру вдоль длинного металлического троса, закрепленного между деревом и специальной подставкой. Дама дошла до дерева, открыла дверцу выдолбленного в нем дупла и начала извлекать оттуда часы различных форм и размеров. Сначала она достала большой будильник с гладкой металлической пипкой наверху и подвесила его на трос. Затем привела трос в движение, слегка повернув колесо на дереве. Следующим экземпляром были крупные наручные часы, с которыми Дама поступила так же, как и с будильником, то есть подвесила их на трос. За ними последовали часы с кукушкой, несколько будильников: квадратных, круглых, овальных; наручные часы, настенные, электронные, без циферблата, прозрачные, швейцарские и какие-то еще. Трос перемещался все тяжелее, растягивая всю коллекцию на несколько метров. Кочубей рассматривал каждый часовой механизм, прищуриваясь и почесывая бороду.

– А поставки проходят регулярно? – все любопытствовал он.

– Не жалуемся, – ответствовала Дама.

Когда развеска была окончена, она крикнула:

– Молодой человек, все готово.

Юноша в колпаке записал последнюю цифру в своей книжке и энергично приблизился к развешанным на тросе часам. Он поправил на носу свой оптический прибор и принялся подводить стрелки поочередно на всех часах, сверяясь с какой-то таблицей.

– Господин Пиркентор, сделайте перерыв, – прокричала Дама, направляясь к столику. Индеец хладнокровно продолжал пересыпать песок. Дама устало опустилась в кресло.

– Ну что же, недурно, недурно, – подсел к ней мсье Кочубей. Прихлебывая кофе, он откинулся на спинку:

– А вообще хорошо тут у вас, покойно. А знаете, откуда прислали молодого? – прикрыв рукой рот, процедил он.

– Не имею понятия. Нам уж кого пришлют, с тем и работаем, – вполголоса ответила Дама, перегнувшись через стол.

Спустя некоторое время Кочубей поднялся и громко объявил:

– Пора. Разрешите покинуть вашу теплую компанию. Тороплюсь. По дороге непременно нужно заскочить в Епископи, там, говорят, новую точку открыли.

– До встречи, мсье Кочубей, – нежно пропела Дама.

Ароматный мужчина раскланялся и шагнул в большую деревянную дверь с облупившейся краской на косяках, одиноко, безо всякого помещения, торчавшую посредине пустыни. Однако с другой стороны он не появился.

– Ушел, уехал, растворился, – зевнула Дама.

Она встала, потянулась, взяла прислоненный к креслу сачок и грациозно взобралась на трехколесный велосипед. Махнув рукой Индейцу, она закрутила педали и черной точкой замаячила на горизонте.

– Господин Пиркентон, не пора ли начинать? – продекламировала Дама, отставив чашку кофе, и поправила пенсне на большом красивом носу.

Дама посмотрела на облака, и они разорвались в клочья подобно тонкой прозрачной ткани, и длинные драные полосы потянулись от одного края пустыни к другому. Напротив дожевывал круасан юноша в шутовском костюме. Она подняла с блюдца перевернутую вверх дном чашку и, прищурившись, стала рассматривать узор, нарисованный кофе. Юноша наклонился с интересом вперед:

– Можно посмотреть?

– Хм, – хмыкнула Дама. – Это напоминает мне очертания одного прескверного городишки.

Она на мгновение повернула внутренности чашки в сторону юноши, а потом снова стала вглядываться в изображение.

– Да, а вот тут как раз часовая башня, холм и дальше улица…

Она склонялась все ближе и ближе к чашке, пока ее лицо не скрылось из виду, а потом и вся долговязая фигура не втянулась подобно сигаретному дыму в самую кофейную гущу. Молодой человек с бубенчиками взял чашку в руки и увидел город Z в облаке бурой сепии, будто запечатленный на поцарапанной пленке.

Она жила в квартире с высокими потолками и лепниной вокруг люстры. В этом городе она любила только пасмурную погоду, потому что тогда дома казалось особенно хорошо. В солнечную погоду слишком явно ощущалась возможность призрачного счастья, а без иллюзий жилось лучше, наедине с одиночеством, грустными стенами и старой мебелью. Но если прибавить к этому джаз двадцатых годов, полки с книгами, кресло-качалку, плед, альбомы с живописью и кофе, то получалось совсем неплохо. Филологическое образование позволяло ей заработать на хороший дорогой кофе и интеллектуальное чтиво. Контора, куда она ходила по утрам на работу, занимала большую часть ее времени и минимальную часть ее жизни. Хотя надо признать, именно эта самая контора изменила ее существование.

Однажды в начале сентября к ним в отдел принесли горящие путевки. Большинство сотрудников уже побывали в отпуске летом и поэтому стали уговаривать поехать ее. Особенно расхваливали Сфакион с удобными гостиницами и чудесным пейзажем. Она восприняла эту идею без энтузиазма, но согласилась быстро. Отправляться нужно было через неделю.

Сфакионом назывался небольшой средневековый городок, устроенный в горах. Гостиница располагалась не в самом городе, а высоко на склоне хребта, и из номера открывался шикарный вид на близлежащие вершины и распластавшееся у подножия море. Дорога от гостиницы огибала Сфакион и, петляя, спускалась к воде. А сам Сфакион лежал на выдающемся вперед круглом утесе, и глядя из окна казалось, что это огромная плоская тарелка с зажаренными на солнце морепродуктами из черепичных крыш и белых башенок.

У нее было в запасе десять дней. Воздух опьянил сразу и вселил то страшное чувство надежды на глупое счастье, которого она всегда стремилась избежать. Но буйство красок и влажность наполняла легкие и живот так, что слезы наворачивались на глаза, стремясь вырваться наружу и взорваться фейерверком чувств, любви, ласки, нежности ко всему окружающему. По утрам в белых льняных штанах и соломенной шляпе она спускалась по крутому склону на благоустроенный пляж и сладко падала в плетеное кресло с привязанной к нему цветной подушкой. Мягкое море шумело, и она закрывала глаза в безмятежности. Ускользающее блаженство, ограниченное десятью днями, из которых каждый медленно, но верно утекал сквозь пальцы. Именно сейчас очень хотелось вечности, с такой страстью, с таким остервенением и безумием, что сжимались зубы. Хотелось, чтобы не было больше грусти уходящего дня и глухой серой пустоты, словно монстр, пожирающий секунды, минуты, часы. Так хотелось зацепиться за теперь, как никогда, но время размеренно отстукивало уже-не-теперь, уже-не-теперь…

Когда солнце клонилось к закату и все вокруг становилось таким приторно-слащаво-розовым, на берег выходили парочки, они бродили по прибрежным камням, отрешенно глядели на нее, и тогда она чувствовала, что одна, и до нее никому нет дела. Закаты было переживать тяжело, из той жизни накатывала тоска, однако наутро приходила отрезвляющая самоуверенность. Солнце светило прямо в душу и прожигало насквозь, так, что там становилось горячо и радостно.

Спустя пару дней после прибытия она решила наведаться в городок на тарелке. В час сиесты она спустилась от гостиницы и, несмотря на удушающее пекло, вошла в город под звучным именем Сфакион. Городок оказался совсем крошечным, с узкими улочками, лабиринтами и тупиками, натянутыми бельевыми веревками и зелеными ставнями. Он, казалось, был высечен из одной большой скалы: дома с низкими дверными проемами и вынесенными наружу стульями выглядели очень тесными. На улицах в это время дня практически никого не было. Только в приоткрытых дверях можно было разглядеть старух, одетых с головы до ног в черное, дремлющих у входа, будто сторожевые собаки. Она разглядывала каждую вывеску, каждый выступ древней кладки, касалась пальцами теплого камня, бродя, как привидение, по опустошенному солнцем городишке. Жар согревал самое ее сердце, и она с особым смаком вдыхала его своим большим красивым носом.

Она стала приходить в городок каждый день, и однажды ей захотелось нарисовать один узкий переулок – такой явственный и выпуклый образ всех южных городков, виденный ею в живописных альбомах импрессионистов. Она устроилась в небольшом уличном кафе под зонтиком, как раз напротив переулка, заказала воды и эспрессо и несмелыми штрихами стала набрасывать рисунок. Она увлеклась и не заметила, как пробежало время. А тем временем жара спадала, и местные жители лениво выбирались из своих укрытий. В какой-то момент она подняла глаза и заметила смуглого темноволосого мужчину за соседним столиком, сияющего белозубой улыбкой. Он держал в руке простой стакан с вином и, поймав ее взгляд, приподнял его в знак приветствия. Она смущенно отвела глаза и продолжала рисовать, но уже не смогла сосредоточиться, да и картинка была закончена. Она отложила ее в сторону и поднесла к губам остывший кофе, скосившись при этом на незнакомца. Улыбка не сходила с его лица, и он еще раз кивнул ей в знак приветствия. На этот раз она тоже наклонила голову. Тогда он встал и подошел к ее столику.

– Hello, – сказал он, смягчая «ль». – Ok? – спросил он разрешения посмотреть картинку. – О! – одобрил он, глядя на рисунок. По-видимому, он плохо говорил по-английски.

– Thank you, – поблагодарила она.

– Mmm? – промычал он, кивая на стакан.

– Oh, no, – отказалась она.

Он развел руками, по-прежнему улыбаясь всеми своими зубами, сверкающими на смуглом лице. Она сложила рисунок в папку, собрала мелки, встала и, как-то неуклюже протискиваясь между стульями, неловко махнула ему рукой, поспешно повернулась и суетливо скрылась в переулке. Всю дорогу домой его улыбка не сходила с ее лица.

На следующий день с наступлением сиесты она вновь вошла в Сфакион. Побродив по улочкам в поисках подходящего места для рисования и не обнаружив ни одного закутка с тенью, вышла к вчерашнему переулку. Кафе оказалось пустынным, и она с облегчением уселась за крайний столик с видом на улочку, карабкающуюся вверх горбатой мостовой с симпатичными цветками, балконами, антеннами, выступами и кошкой, спящей посреди дороги. Официант сонно вынес ей из темной прохлады барной стойки кофе и воду со льдом.

Заканчивая очередной этюд, она почувствовала легкий ветерок, развеивающий послеобеденный зной, и до нее стали доноситься звуки оживающего городка. Отложив в сторону картинку, она снова увидела вчерашнего собеседника. Он сидел на том же месте с неизменным стаканом вина в руке. Она махнула ему, и, как вчера, он подошел оценить ее работу. Одобрительно кивая, он улыбался.

– Fortunatto, – сказал он, протягивая свободную руку.

Она тоже представилась.

– My house, – объяснил он, показывая на дом, в котором находилось кафе.

– А-а, – закивала она. – I'm from Z.

– Z? – недоуменно покачал он шевелюрой, слегка тронутой сединой.

Улыбаясь, он смотрел, как она складывает бумагу и мелки. Она встала, на сей раз кокетливо махнув ему рукой, и повернулась, чтобы уйти, как вдруг услышала родной язык:

– Не хотите ли посмотреть мой дом?

Она удивленно оглянулась.

– You – my house? – показывал он указательным пальцем на нее, а потом на свой дом, как ни в чем не бывало.

От неожиданности она пожала плечами, как будто не понимая, в чем дело, снова махнула рукой и поспешила вверх по улице. Но снова услышала вслед:

– Синьора, идемте, не пожалеете!

Она подумала, что перегрелась на солнце. Осторожно повернулась и увидела все то же улыбающееся лицо:

– You – my house! Guest! – кивал он, поднимая стакан.

Раздумывать было некогда, ей стало до жути любопытно.

– Ok, – сказала она и повернула обратно к кафе.

Он пропустил ее вперед в низкую зеленую дверь, выдолбленную в толстой белой стене. Внутри было темно и прохладно. Прижимая папку к себе, она озиралась по сторонам. Вверх и вниз уходила деревянная винтовая лестница с изящными перилами. Фортунатто щелкнул пальцами, и отовсюду полился мягкий свет. Он приглашающим жестом повел ее наверх. Внутри дом оказался удивительно просторным, и как в волшебном лабиринте, в нем открывались все новые и новые комнаты, переходы и лестницы. Каждая комната была заставлена старинными вещами, мебелью красного дерева и африканскими черными скульптурами, но больше всего там оказалось часов.

Часы были в основном дорогие, вставленные в богатые тяжелые оправы, украшенные скульптурными композициями с чернокожими красавицами или огромными масками языческих демонов. Бдительные глаза циферблатов глядели со всех сторон, отчеканивая секунды. Наконец Фортунатто предложил ей присесть на мягкий белый диван перед прозрачным столиком, в центре которого стояли большие песочные часы в золотом корпусе.

– You like? – спросил он, все так же смягчая «ль».

– Oh, yes! – восторженно ответила она.

– I lived Africa, – пояснил он, указывая на черные фигуры.

– I see, – отозвалась она.

Он подошел к большому старинному буфету и налил два стакана красного вина из темной узкой бутылки. Она сделала глоток и уловила звуки голоса Эллы Фитцджеральд, постепенно заливающего комнату… Yes my heart belongs to Daddy, and my Daddy belongs to my heart, – задвигались невольно ее губы. Все происходящее казалось странно знакомым, словно кем-то угаданным и нарочно подстроенным. Вино необычайно быстро ударило ей в голову, очертания предметов становились все более нечеткими. Ее привел в сознание голос Фортунатто, теперь он сидел в кресле в дальнем углу комнаты с трубкой в зубах.

– Где-то за пределами чувств, в пустыне разума, – услышала она сквозь пелену наваждения, – там, где смыкаются мир и земля в прозрачно-пепельной гармонии безвременья, в вечном и непрерывном теперь, куда есть вход и откуда нет выхода, – вас ждут. Там, в долине Ничто, для вас есть место. Там, в мире Пустоты, идет кропотливая работа: диспетчеры времени считают мгновения, фиксируют каждое уже-не-теперь, учитывают каждую песчинку часа, отмечают мельчайшие единицы вечности для того, чтобы люди здесь могли не помнить о «теперь», чтобы они забывались и терялись в блаженстве жизни, растворяясь в ее потоке. Но как только уже-не-теперь пропущено по недосмотру или халатности и не записано в книге Хранителя Времени, один человек в мире проваливается в пропасть между «уже» и «еще-не-теперь», и с тех пор он больше не может жить по-прежнему. Он безумно ищет выхода из тупика времени, нарушая гармонию потока, и тогда его отправляют туда, в точку Хроноса, – Фортунатто сделал паузу и пристально посмотрел на нее. – Как только вы остановитесь на краю пропасти, достаточно сказать «теперь», и вам откроется выход.

Дама с открытым ртом слушала его неспешную речь, проговоренную без малейшего намека на акцент. Когда он замолчал, она подняла стакан с недопитым вином, но тут же передумала допивать, с сомнением поглядев на собеседника. Она поставила стакан на столик:

– Так вы говорите на моем языке? Зачем же… – она не успела договорить, как Фортунатто подсел к ней на диван.

– Sorry? – переспросил он.

– Это такая шутка, да? Зачем вы меня разыгрываете? – попыталась снова она.

– Signora, non capisco – no understand, – сказал он, обеспокоено глядя на нее.

– Ok, – сказала Дама, вставая. – Thank you very much.

Ничего не понимая, она еще несколько секунд пыталась что-нибудь прочесть в его глазах, но на его лице застыла непроницаемая улыбка. Тогда она еще раз поблагодарила за гостеприимство и пошла в сторону выхода. Он проводил ее до двери и потом еще долго стоял в проеме, глядя ей вслед, сверкая зубами.

С пылающими щеками она бежала по сумеречному городку, налетая на прохожих, разрывая ленивый воздух. За ужином в гостинице суматошно вспоминала слова незнакомца, в сознании носились образы циферблатов, языческих богов и песчаных барханов. За завтраком же все вчерашние события показались ей не более чем игрой зноя и выпитого алкоголя.

Это был день отъезда. Она долго смотрела из окна на выгоревшие склоны гор и тарелку Сфакиона. Подрумяненные на солнце улочки и открытые кафе казались ей теперь такими родными и близкими. Ее так и подмывало навестить в последний раз Фортунатто, заодно и попытаться выяснить, что же все-таки произошло в тот вечер. Не дожидаясь полудня, она спустилась в городок. Сиеста еще не началась, и улицы были полны разговоров, смеха, жестов и криков. Она вышла через переулок к дому Фортунатто. В кафе было оживленно, несколько мужчин, размахивая руками, беседовали с хозяином. За столиками сидели туристы в шортах и пили кока-колу. Дети бегали по улице, отбирая друг у друга мяч. Она села за свободный столик, заказала эспрессо и воду со льдом. Она решила подождать, надеясь, что он появится из низкой зеленой двери своего дома.

Прошло около часа. Менялись посетители кафе, мужчины распрощались с хозяином, и тот скрылся в глубине своего заведения. Улица потихоньку опустела, туристы тоже куда-то пропали. Официант забрался вглубь кондиционированного бара, спасаясь от жары. Она взглянула на часы, нужно было уходить, чтобы не опоздать на автобус. Тогда она решилась подойти к зеленой двери. Минуту простояв в нерешительности, позвонила. Тишина. Она стала звонить увереннее, несколько раз. Не последовало никаких движений. Тут к ней подошел официант:

– Nobody lives here, – сказал он ей.

– I'm looking for Fortunatto. Where is he?

– Fortunatto? I don't know him, – пожал плечами официант.

– Ok, I'll leave something for him, – сказала она, доставая из папки свой рисунок. Немного подумав, она написала внизу «waiting for Now» и поставила свою подпись.

– Will you please give it to him, if he comes, – попросила она официанта. Тот покивал и унес рисунок за барную стойку.

Вечером того же дня она была дома, в городе Z.

Потекли рутинные заботы, дни, похожие друг на друга. Наступила бурая дождливая осень. Как-то вечером она шла, как обычно, с работы. Было влажно и пасмурно. Она брела по грязному тротуару, обходя лужи. Навстречу спешили люди, стал накрапывать дождик, а ей было все равно. После поездки некоторое время она испытывала чувство эйфории, но вскоре пришло осознание все той же скучной и обыденной реальности. Реально было до тошноты. Вчерашний день такой же, как сегодняшний, и завтра ждет такой же. И это будет повторяться снова и снова, пока всю ее жизнь не съест минутная стрелка.

Вот и сейчас: тик-так, тик-так – отсчитывали большие часы на городской башне, унося в небытие мгновения существования, будто их и не было никогда, и даже город Сфакион сквозь серую пелену действительности казался сном или выдумкой.

Она заглядывала в лица прохожих и видела в них блаженное забытье, они торопились куда-то по своим делам, спеша попасть в будущий день, пребывая в безмятежном неведении о настоящем. Никто и не думал остановиться и схватить «сейчас». Она им не завидовала, но чувствовала себя совершенно чужой в этом городе, среди этих проскакивающих каждое мгновение счастливцев.

Она тяжело поднялась на четвертый этаж. Подходя к двери своей квартиры, она вдруг поняла, что там ее не ждет ничего, кроме завтрашнего дня. Она вставила ключ в замочную скважину и остановилась, глядя в пустоту. Она не заметила, сколько прошло времени, когда, зажмурившись и ухватившись за несбыточную надежду, прошептала: «теперь, теперь, теперь» – и в отчаянии повернула ключ.

Яркий дневной свет ударил ей в лицо, она перешагнула порог и увидела бесконечное море рыжего песка, на горизонте встречающегося с таким же бесконечным океаном неба. Дверь за ней захлопнулась и, обернувшись, Дама увидела, что дверной косяк стоял посреди пустыни сам по себе. Оглядевшись вокруг, она заметила вдалеке огромное сухое дерево, а под ним странного вида человека в высоком цилиндре и фраке, надетом на голое тело. У него были длинные черные волосы и скуластое смуглое лицо. Недалеко от дерева стоял столик с кофейными приборами и удобными соломенными креслами вокруг. На небольшом расстоянии от стола виднелись огромные песочные часы с приставленной к ним лестницей.

Она подошла к столику и увидела лист бумаги, придавленный сахарницей. Она поднесла его к глазам и прочла надпись: «Точка Хроноса № 3562. Хранитель: г-н Пинкертон. Оборудование: фуникулер модели К 4498, перпендикулярный механизм Д54. Поставки: Герани, Липосомос. Инспектор: мсье Кочубей» и внизу приписка от руки «Welcome to Now. Fortunatto».

Она выдохнула с облегчением, опустилась в кресло и произнесла с улыбкой:

– Не пора ли начинать, господин Пинкентор?

Апрель, 2006

Облака над ним всегда были похожи на буханки хлеба, они не соединялись между собой, но заполняли весь синий противень неба. Буффона все называли «молодой человек», поскольку возраст его было определить сложно, скорее это был человек без возраста, а его пестрая одежда и массивные ботинки еще усложняли задачу.

– Вот интересно: люди всегда задают вопрос «зачем». Неужели так неестественно жить в состоянии абсурда? Мы ведь тоже здесь абсурдны.

– А что, вам разве не объяснили, зачем мы здесь? – удивилась Дама.

– Вот-вот. Об этом я и говорю. Вы тоже хотели узнать «зачем». И так всегда: какое-нибудь нелепое объяснение вас удовлетворяет. Правда, на короткое время. А потом снова: «зачем?», если вы, конечно, из этих – из Дазайнеров.

Вдруг зазвонил телефон. Дама подошла к дереву и сняла трубку со старинного телефонного аппарата медно-зеленого цвета.

– Проход в десять ноль-ноль, ясно, – сказала Дама и повесила трубку на высокий рычаг. – Слышали? Сегодня выходной.

Она потянулась и вернулась в кресло. Пинкертон неподалеку пускал сизые кольца.

She lives on Love street, 1999. Бумага, тушь

– Наука и религия все время хотят нас убедить в том, что мир – это не абсурд. Выстраивают какие-то концепции, теории мироздания, мифы о смысле жизни. А почему бы не открыть простую истину о том, что все есть полный бред и вопрос «зачем» не имеет ответа. Вот, скажем, человек рисует горшок, яблоки или дерево, другого человека – совершенно очевидно, что при этом он не спрашивает себя «зачем», а потом он возьмет и напишет рассказ, и будет абсолютно счастлив, потому что снова не нужно спрашивать «зачем». Ну а если представить, что все эти нарисованные им герои вдруг начнут жить своей жизнью и непрерывно спрашивать своего горе-создателя: зачем ты нас нарисовал? И что он им скажет, что искусство существует ради искусства или что-нибудь в этом духе? Да, так он им и скажет, а потому что больше нечего сказать. Потом он их тоже научит творить, они начнут создавать своих героев, и так до бесконечности. Ну, разве же это не абсурд? И разве же это не истина, до которой все хотят докопаться? «Ложной я назову всякую истину, при произнесении которой не слышится хохота».

Дама смотрела на Буффона задумчиво.

– Я думаю, это единственно возможное объяснение. Или вот еще одно абсурдное существо, – Буффон кивнул в сторону Индейца. – Человек в гармонии с миром и с собой – так кажется, это называется. Интересно, человек ли это вообще. Если он в гармонии, значит, он часть чего-то большого, он внедрен туда, как шестеренка в огромный механизм. «Ах, как здорово! Он нашел свое место», – восклицают все. Только чем же он лучше животного, или дерева, или того телефона? Вы скажете, он пребывает в другом мире, он выше материального и прочую эзотерическую чепуху. Так зачем же он находится в другом мире, ответьте мне, будьте добры, если живет-то он в этом?

Пинкертон посмотрел в его сторону. Буффон подумал, что в глазах Индейца было что-то похожее на взгляд собаки: странное ощущение безусловной любви и насмешки одновременно.

– Мне кажется, вам необходимо поговорить с мсье Кочубеем, – вышла из оцепенения Дама.

– А кто этот мсье Кочубей? Первый раз я встретил его еще там, в повседневности. Я удивился, как такой солидный мужчина мог взгромоздиться на трехколесный велосипед. Надеюсь, он не в обиде на меня за то, что в прошлый приход я отказался с ним разговаривать, просто было не до того.

– А я ничего о нем не знаю, впрочем, как и обо всех здесь присутствующих. Уже целую вечность я наливаю ему кофе и разглядываю его клетчатый пиджак.

– Разве в кофе есть что-то романтическое? – подмигнул Буффон. – И что все пьют этот кофе?.. А действительно, что еще пить? – добавил он, подумав.

– Десять ноль-ноль, – сказала Дама, глядя на большие часы, прикрепленные к дереву.

– Бом-бом, – ответил маятник.

– Так, ну и кто на сей раз к нам пожалует? – поднялась Дама и направилась к обшарпанной двери, торчавшей посреди пустыни без какого-либо помещения за ней.

«…Ныне принадлежит черни… Мы нашли счастье – говорят последние из людей… Кто не может лгать, не знает, что такое истина…» – он шел по бульвару Сен-Мишель мимо Люксембургского сада и перелистывал свой блокнот оранжевого цвета… – Падшесть – затерянность в бытийствующем… Вот это лучше. Интуитивная малопонятная поэтика. И все же немецкая иррациональность плохо вписывается в этот чувственный французский импрессионизм», – подумал он, засовывая блокнот в тряпичную сумку, висевшую на боку.

– Escuse moi, common on peut chercher le Pantheon?[1] – обратились к нему две крошечные китаянки с рюкзаками.

– Allez tous droit et tournez a droit[2], – объяснил он и сам тоже свернул на оживленную улицу Суфло. Ему хотелось выйти к реке со стороны Бернардинов, чтобы увидеть южную часть собора, полюбоваться, как готический монстр плывет по бурым волнам Сены, выбросив с бортов апсиды белесые весла стрельчатых арок. Он купил на углу маслянистый креп, фаршированный сыром и зеленью, и торопливо углубился в узкие тихие улочки, укрываясь от шумного бульвара, и, вскоре, перейдя широкий Сен-Жермен, оказался между набережными Монтебелло и Турнель. На Монтебелло, как всегда, торговали букинистическими раритетами и гравюрами, а прямо над ними громоздился корабль Нотр-Дама со своими неуклюжими лопастями, сегодня в пасмурную погоду больше похожими на реберные кости огромного скелета доисторического динозавра. Дождь был настолько мелким, что капли практически висели в воздухе. Сквозь них очертания мифического города расплывались и становились разноцветными пятнами, неудивительно, что Моне здесь изобрел новый метод живописи. А может быть, это был вовсе не дождь, просто слезились глаза, поскольку организм еще пребывал на грани сна и реальности.

«Маловато желтого цвета для такого дня», – подумал он.

Дело в том, что с прошлого года Буффон отмечал 30 марта как особый праздник. В этот день родился человек, вздумавший безрассудно высвечивать истину бытия через Башмаки, от чего, по всей видимости, и погибший. Сегодня с утра ему пришла в голову мысль поискать на Монтебелло что-нибудь вроде письма Винсента к брату или кусок его соломенной шляпы: мало ли что может оказаться в коллекции барахольщиков. Искать в Париже в это время года настоящие подсолнухи было бесполезно, но заказать в каком-нибудь уличном кафе абсент не представляло никакой сложности. Таким образом, план праздника наметился сам собой: сначала книжные развалы, потом музей Д'Орсэ – сразу на третий этаж, поглядеть на Башмаки, а дальше полынная водка со всеми ее непредсказуемыми последствиями.

Буффон разглядывал гравюры и акварели в пыльных фолиантах, пытаясь найти лоскуток экспрессионистического холста застенчивого безумца, но натыкался лишь на средневековые вензеля и выцветшую латиницу на пожелтевших страницах. Были еще разукрашенные фотографии в стиле модерн начала прошлого века, перечень химических элементов из какого-то рецепта 1897 года, и даже счет, выписанный Сезанну за приобретение масляных красок на улице Сен Жак.

«Забавно было бы обнаружить здесь черновик текста „The End, например. Раз уж Джим обосновался на Пэр-Лашез среди литературных достояний нации, почему бы не торговать здесь его поэзией наряду со всеми остальными артефактами», – усмехнулся Буффон.

Так и не найдя ничего подходящего к случаю, он отправился вдоль Сены в направлении набережной Д'Орсэ. Этот берег, описанный столько раз великими писателями, странным образом волновал и его. Будто дух Гюго, Хемингуэя, Сартра, Кортасара и даже этого чудного Миллера не мог выветриться с мостовых и парапетов. Под мостами скрывались все те же клошары, лодки и баркасы теснились у берега, на стульях, обращенных к реке как к главной сцене действий, сидели вечные посетители. Он прошел место, где остров Ситэ заканчивался острым щучьим носом, и подумал:

«Одного тошнило от реальности, другой бродил неприкаянный, мечтая о своей Аргентине, третий никак не мог отвлечься от физиологии, четвертый обратился в иллюзию о непрерывном празднике, а что я? Все никак не выберусь из повседневности! Когда же настанет для меня реальность? Что-то пока не тошнит. И при чем тут слон?» – поглядел он на скульптуру перед входом в музей и вошел.

После Башмаков стало гораздо веселее.

«Ну что, постоял в просвете бытия и хватит», – пробубнил он себе под нос и решил отправиться переулками на улицу Вожирар. Сначала он хотел заглянуть в сорбонновскую столовую, но при воспоминании о котлетах с сырым не прожаренным фаршем желание отпало. Он завернул за угол и прошел на площадь Одеона, где располагалось известное питейное заведение.

Буффон устроился за уличным столиком, достал из сумки блокнот и взял свежую газету. Просмотрел ее от начала до конца, но не обнаружил ни одного сообщения о знаменательной дате. Заказав два стакана абсента, он поставил один перед собой, а другой напротив.

– Ну что, Винсент, за тебя! – сказал он тихо и проглотил горькое питье. Потом поменял местами стаканы и опрокинул второй, скорчив судорожную гримасу. Затем откинулся на спинку соломенного кресла и блаженно улыбнулся. Затерянные в бытийствующем прохожие проходили мимо, вверх ногами падая в доступное.

– Отчего же истину могут познать лишь лжецы? – вспомнил он загадку сегодняшнего дня. – Те, кто могут лгать, те знают как истину, так и неистину. То есть если истина есть абсурд, то те, кто лгут, а на самом деле прозрели истину, просто притворяются, что смысл существует.

Он заказал еще два стакана, открыл свой оранжевый блокнот и стал записывать разные мысли, приходившие в голову. Через некоторое время, подняв глаза, вдруг заметил на противоположной стороне площади нелепого господина в клетчатом пиджаке. Мало того что клетки на пиджаке были ярко-голубого и оранжевого цвета, и господин ехал на велосипеде с тремя огромными колесами, самое удивительное в нем было то, что в свободной руке он держал настоящий желтый подсолнух. Буффон протер глаза и изумленно уставился на господина. А тот пересек площадь, остановился неподалеку от кафе, слез с велосипеда, пристегнул его к поручню и пошел прямо на Буффона.

– Разрешите, – господин бесцеремонно подсел к столику. – Надеюсь, я не опоздал? – он протянул цветок.

– Откуда у вас подсолнух в это время года? – сказал опешивший Буффон.

– Меня зовут мсье Кочубей. Я знал, что вам понравится мой подарок.

– Не понял, – Буффон наклонился вперед.

– Да вы не волнуйтесь. Согласитесь, что, пожалуй, только мы двое в этом городе празднуем сегодня День Башмаков. Должен же у меня быть какой-нибудь опознавательный знак.

– Хм, – подозрительно хмыкнул Буффон. – Присоединяйтесь, – он кивнул на стакан.

– О, ля-ля, абсент! Как это невыносимо трогательно! – щурясь пропел Кочубей.

Они выпили по стакану. По правде говоря, Буффон не слишком обрадовался компаньону. Ему больше нравилось осознавать собственную оригинальность, находясь в гордом одиночестве. Хотя, впрочем, этот мсье с лукавым взглядом и недельной щетиной выглядел вполне душевно. Весь он был окружен ореолом дорогого аромата, из-под пиджака выбивался оранжевый галстук, штаны в оранжево-голубую полоску. Недолго думая Буффон заказал еще водки.

– Послушайте, а с чего вы взяли, будто я что-то отмечаю? Ведь у меня-то нет никаких опознавательных знаков, – пытаясь проанализировать ситуацию, поинтересовался Буффон.

– Да собственно об этом я и хотел с вами переговорить, – Кочубей почесал бороду. – Вы слышали что-нибудь про Дазайнеров?

– Дазайнеры? – Буффон поднял стакан и предложил чокнуться. После глотка отрицательно покачал головой.

– Так вот, вы один из них, – важно произнес Кочубей.

– А вы? – усмехнулся Буффон.

– «Ложной я назову всякую истину, при произнесении которой не слышится хохота», – процитировал Кочубей, демонстративно закатив глаза. – Ницше был мастером афоризмов, не так ли?

– Может, еще выпьем? – спросил озадаченный Буффон после паузы.

– Суть в том, – сказал деловито мсье Кочубей, подзывая официанта. – Два абсента, пожалуйста. Суть в том, что наш виновник торжества, как вы правильно заметили, неосторожно вторгся в устройство бытия. Ну и поскольку он сумел создать его гениальную копию, значит, оригинал был разложен на составляющие элементы. Соединить жизнь с прахом – вот что ему удалось. Соединять – разъединять, соединять – разъединять, соединять и снова разъединять – неплохое занятие для вечности, а?

Они еще выпили.

– В общем, занятие неплохое, только смысла опять никакого нет. Разве что занятие для него нашлось. Я ведь тоже только того и хочу, чтобы было какое-то занятие. Смысла не надо, все равно нет его. Но только бы не быть среди этих лжецов и псевдосчастливцев, – расчувствовался Буффон. – Пусть абсурд, но настоящий, реальный, подлинный!

Кочубей довольно откинулся на спинку кресла:

– Так, ну значит, мы договорились.

– О чем это? – не понял Буффон, жалея о своем горячем откровении, выплеснувшимся под влиянием абсента.

– О работе, конечно. Вообще-то я занимаюсь наймом. За вами пришлют, когда освободится вакансия.

– Какая вакансия? Я ни о чем не договаривался. Эх вы, а еще про Ван Гога мне толковали, – совершенно возмутился Буффон. – Не трогайте его своими меркантильными руками! А я-то уж решил! Купился! – он вскочил с кресла и бросился к выходу.

– Эй, вы забыли сумку, – крикнул ему вдогонку Кочубей, хохоча.

Буффону пришлось вернуться. Кочубей протянул ему сумку и, не отпуская лямку, хитро проговорил:

– А как вы относитесь к Малевичу? Он ведь тоже свои Башмаки нарисовал, только слишком уж они у него черные и квадратные получились. Не каждый там башмак-то разглядит.

– Отдайте, – дернул за лямку Буффон.

– Пожалуйста, – улыбнулся Кочубей. – Мне тут кое-что для вас передали.

– Ну что еще? – устало проговорил Буффон.

Кочубей достал из внутреннего кармана пиджака большой конверт, похожий на обложку виниловой пластинки, и протянул ее Буффону.

– До встречи! За вами пришлют, – он махнул рукой и пошел к велосипеду.

Буффон взглянул на обложку оранжевого цвета. На ней черными буквами было написано: «Редкие записи: сны Ван Гога, Хармса, Кафки и др.». И внизу мелким шрифтом: «В исполнении авторов».

– Бред какой-то, – проговорил Буффон. Он обернулся, но Кочубея уже не было видно. Он засунул пластинку в сумку и пошел к Люксембургскому саду, пройдя его насквозь, оказался на Сен-Мишель рядом с общежитием. Через черный ход он быстро поднялся в свою оранжевую мансарду, бросил на кровать сумку и бухнулся в кресло. В голове было мутно.

Через низкое полукруглое окно открывалась панорама сумеречного города: серые дома, темные крыши, черные шпили. Вдалеке еще ясно рисовалась на фоне сизого неба Эйфелева башня. Накрапывал дождь.

– Совершенно нереальный город, совершенно нереальная башня.

Он вспомнил, как в день приезда пошел пешком к башне. Дойдя уже ночью, он растянулся под ней на земле и долго глядел на уходящие к звездам индустриальные конструкции. Он решил лежать до тех пор, пока миф о Париже не растворится в реальности этой железяки. Тогда ему это почти удалось, но теперь он снова чувствовал, как башня начинает порождать иллюзии. Он встал, достал из сумки пластинку и аккуратно водрузил ее на старую вертушку, доставшуюся от прежнего жильца. Игла зашуршала по поверхности черного диска. Послышалась музыка, очень тихая и медленная, похоже, японская, тягучая и мягкая. Он уселся снова в кресло и закрыл глаза. Вдруг послышался легкий хрип и потрескивание, будто кто-то преодолевал завесу времени. Негромкий сиплый голос заговорил по-французски:

– Воздух пропитался влагой как плотная акварельная бумага. Тепло и пасмурно…

Дама со скрипом открыла облупившуюся дверь и отошла в сторону. Буффон с интересом смотрел в отверстие. Прошло несколько минут. И вдруг все услышали гул приближающихся голосов. Через какое-то время в дверной проем прошли, пропуская друг друга и оживленно беседуя, двое мужчин. Один из них – довольно плотный с густой короткой бородой и широким загорелым лицом, в холщовой военной куртке и белой морской кепке, с трубкой в зубах. Другой – молодой человек с элегантным шелковым галстуком на шее, поигрывающий золотой цепочкой часов. Буффон сразу узнал их по фотографиям из книг. Следом за ними вышел человек с юношеским задумчивым лицом и немного оттопыренными ушами. Он быстрыми шагами догнал впереди идущих и вклинился в их разговор:

– Фрэнсис, а как вы поняли, что состоите в Большом Союзе?

– Дорогой Франц, – ответил респектабельный молодой человек. – Я никогда даже не подозревал об этом.

– Да это он лукавит, – перебил его бородач, подмигивая. – Вот я сразу знал.

– Говори за себя, Эрнест, – сказал напомаженный франт.

Троица прошла мимо пораженного Буффона, совершенно не замечая его. Однако Пинкертону они кивнули и проследовали куда-то дальше, в сторону горизонта.

– Да неужели ты никогда не спрашивал себя: «Кто это написал – я или мною руководили?» – продолжал упорствовать здоровяк, попыхивая трубкой.

– Представь себе, любезный Эрнест, что писал я исключительно сам и от нечего делать, – небрежно бросил Фрэнсис. – А вы-то сами, Франц, что скажете? – обратился он к юноше.

– А я никогда не думал об этом, только вот мне всегда было страшно заканчивать роман. Мне казалось, что вот-вот закроется дверь куда-то в неведомое, что я стою на пороге и вижу проблеск в проеме, а если завершу повествование, то просвет исчезнет.

– Ну что же, дружище, теперь вы и сам по эту сторону баррикад, – похлопал его по плечу бородач.

Их голоса было все труднее различить, тем временем в дверях стали появляться новые лица. Перед Буффоном возникли еще двое. Один – лысоватый крепкий старик с энергичным лицом, а другой с серьезным выражением, не совсем соответствующим его длинной присборенной на груди рубахе, с бабочкой, и синим волосам. Старик галантно поцеловал руку Даме и, взяв под локоть синеголового, проследовал с ним мимо Буффона.

– И все же твой супремус – фикция, Казимир. Ну кому ты хотел его там показывать? На что ты рассчитывал?

– Я хотел указать путь, открыть дверь в реальность, – мрачно сказал присборенный. – А ты так и не переступил черту, Пабло.

– А что толку? Большой Союз только для таких как мы с тобой. Я сразу это понял, поэтому отдал им на растерзание чудовищ – пусть набьют свои эстетические желудки. Морщились, а ели! – засмеялся старик.

– Вот видишь, ты хотел их напугать, а я научить – в этом между нами разница.

– Да кому нужен этот твой пафос. Детская болезнь и больше ничего…

Они уходили все дальше и дальше, продолжая разговор, но Буффон уже не мог разобрать ни слова. Между тем пожаловали новые гости.

– Не ожидал встретить вас здесь, Мартин, – обратился полный человек в круглых очках к симпатичному господину с квадратиком усов под носом. Он пропустил его вперед и тут же пристроился рядом. Полный был одет в военный мундир рядового Первой мировой.

– Неужто простили ваши «неприличные» пристрастия? – хитро добавил он.

– Послушайте, Жан-Поль, вы ведь тоже не ангел, хоть и по другой части. Однако, я смотрю, чувствуете себя здесь полноправным членом общества, – сухо проговорил господин, трогая рукой усы.

– Ну бросьте, не обижайтесь, я пошутил. Между прочим это ваш подопечный, – кивнул толстяк на Буффона.

– Они такие же мои, как и ваши, – все еще обиженно процедил господин.

– И все же Дазайнеры – плод вашей неуемной фантазии, я только покритиковал вас и вашего друга Эдмунда, хотя он наверняка сам не был в восторге от ваших мифологических теорий.

– Я бы предпочел оказаться теперь несколько в другой компании, а вы? – грустно сказал господин.

– Чего ж вы ожидали? Не нужно было превращать философию в поэзию. Теперь вы видите результат, – он снова кивнул в сторону Буффона. – Некоторые принимают ее слишком близко к сердцу. А мы с вами здесь.

– Возможно, вы правы, – обреченно вздохнул господин, и они стали удаляться в направлении горизонта. Буффон привстал с кресла и восхищенным взглядом проводил уходящих. Тем временем в дверь прошли еще двое мужчин благородного свойства.

– Не могу понять, уважаемый Василий, кому нужна подобная Игра? Ведь большинство людей по-прежнему заняты устройством своей повседневности. А мы предлагаем им заведомо незнакомые инструменты, разве не очевидно, что играть на них смогут лишь те, кто состоит в Союзе или каким-то образом связан с ним.

– Дорогой Герман, все когда-нибудь случается впервые, вот мы и пытаемся их научить играть. Находятся способные ученики, правда, по-моему, счастливее оттого, что научились, они не становятся. Меня больше занимает вопрос: а нужно ли, чтобы все узнали о правилах Игры? Пожалуй, это было бы справедливо, но тогда, возможно, разрушилась бы сама Игра. Должны же быть те, кто всерьез принимает ее условия.

– Именно поэтому вы и создали свою альтернативную Игру? И рады, что нашлись те, кто разгадал вашу затею. Я имею в виду тех, кто поместил ваши опыты в галереи.

Они были уже на приличном расстоянии от Буффона, когда из двери выбежал раскрасневшийся синьор и стал торопливо догонять удаляющихся господ.

– Постойте. Прошу, избавьте меня от этих безумцев.

Двое мужчин остановились и, смеясь, взяли под руки подбежавшего к ним человека.

– Познакомьтесь, Герман, это господин Миро. Вы никак снова скрываетесь от своих коллег по цеху? – обратился он к синьору.

– О да, они невыносимы. Сегодня на Собрании Союза они опять намерены представить Манифест…

Дальше Буффон уже не слышал, о чем они говорили. Все его внимание обратилось к дверному проему, где он увидел и не поверил своим глазам… человека в соломенной шляпе с рыжей бородой и трубкой во рту. Тот выглядел усталым, немного потрепанным. Он шел один, задумчиво глядя себе под ноги и шагая немного неуверенно. Кажется, он что-то бормотал. Проходя мимо кресла, где сидел Буффон, он неожиданно остановился и поднял на него глаза. Буффон затаил дыхание. Человек в шляпе меланхолично улыбнулся в бороду. Буффону показалось, что великое пространство, разделявшее их, в этот миг вдруг сжалось, и ощутил невероятную близость и тепло этого человека. Задержавшись еще на мгновение, он поправил трубку, повернулся и зашагал своей неуверенной походкой в сторону горизонта. Буффон выдохнул.

– На сегодня, похоже, все, – разорвала тишину Дама, о существовании которой Буффон почти что забыл. Она прикрыла дверь и с загадочным видом села напротив него.

Через минуту дверь снова отворилась, и в ней показался мсье Кочубей в своем клетчатом пиджаке, оранжевом галстуке и полосатых штанах. Он подошел к столу и устроился в кресле:

– Всех приветствую, – жизнерадостно произнес он. – Всю дорогу только и думал, что о вашем замечательном кофе.

Буффон смотрел на него невидящим взглядом.

Танец Индейца, 1998. Бумага, тушь

- Я дерево. Руки мои – ветви

- Все выше и выше тянутся,

- Прозрачную влагу облаков глотая.

- Веселого бриза потоки

- Жажду мою утоляют.

- Лучей золотых огонь

- Листья мои обжигает.

- И по стану моему стройному

- Древесной броней покрытому

- Жар струится.

- Тону я в реке любви небесной,

- Жизнь я вдыхаю.

- Ноги мои – корни –

- Все глубже в почву уходят,

- Сок земли волшебный вбирая.

- Подземных источников яства

- Голод мой усмиряют.

- Из недр планеты поднимается

- Древняя сила.

- В черной мощи плоти ее

- Растворяюсь я.

- Птица садится на руку-ветвь,

- Чувствую ее тепло.

- Теперь я птица. Руки мои – крылья.

- Крылья раскину и к солнцу взмою.

- До него почти долетаю.

- Неба море синее – жилище мое.

- Ветер душистый оседлаю я.

- Узоры черные на песке оранжевом –

- Читаю я знаки и вниз падаю.

- Ловлю ленту блестящую:

- Прекрасно серебро ее холодное.

- Я восхищаюсь. Она ускользает.

- Теперь я змея. Тело мое в кольчуге сияющей.

- Дом мой – костер песка жгучий,

- В его тепле сладко нежусь я.

- Звенит музыка моих украшений –

- Перкуссии шорох нежный.

- Шуршит и шепчет, свистит и пересыпается.

- Да, я мастер песочного блюза.

- Я скрываюсь в тени спасительной.

- Подарил мне ее кактус пустынный.

- Теперь я кактус цветущий,

- Цветы мои – дети мои.

- Пьют они молоко изумрудное,

- Смеясь и целуя меня ласково.

- Терпким нектаром они наливаются,

- Пьянящим ароматом меня окутывая.

- Накрывает меня с головою

- Истома сладкая,

- Во сне чудесном забываюсь я.

- И вижу, что я младенец.

- В люльке качает меня индейская женщина,

- Песню тягучую мне напевая.

- Руки свои к ней я тяну,

- Любви и защиты желая.

- Из бусин и перьев в одеждах пестрых

- Лицо зарываю невинно.

- Осторожно и мягко мне шепчет она,

- Как к небу тянется дерево,

- Как птица парит в облаках,

- Как крадется змея меж камнями,

- Как кактус в пустыне цветет

- И как быстро младенец растет.

- Так устроен мир.

Он был изготовлен специально в честь 100-летия Сальвадора Дали, но после события зажил самостоятельной жизнью в ее квартире. Дама называла его «сюрреалистический шкафчик», или «шкафчик с улитками». Когда в дом приходили дети, она просила их найти там «настоящих улиток». Шкаф представлял собой небольшой деревянный короб с неглубокими стенками без передней дверцы. Внутри он был разделен стеклянными перегородками на двадцать равных ячеек, так что немного напоминал лоток для библиотечных карточек. Содержание каждой ячейки подбиралось с величайшей скрупулезностью и трепетом. Комбинация предметов, их расположение и сочетание друг с другом должны были вызывать определенные вибрации где-то в районе горла или грудной клетки. После того как все вещи обнаружили свое точное местоположение, и весь шкафчик начал производить правильное щекотливое чувство, Дама не решалась заменить или переставить ни одну из мелочей.