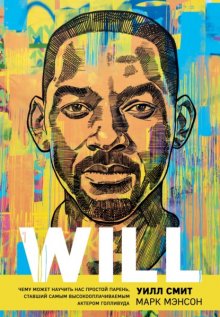

Will. Чему может научить нас простой парень, ставший самым высокооплачиваемым актером Голливуда бесплатное чтение

© Кваша Е., перевод на русский язык, 2021

© Издание на русском языке. Оформление. ООО «Издательство „Эксмо“», 2022

Стена

Наружная стена в мастерской моего отца давно начала осыпаться, и когда мне было одиннадцать, он решил, что пора ее перестроить. Стена была большой: метра три с половиной в высоту и шесть в ширину. Отец все делал своими руками. Но в тот раз он решил, что эта работа пойдет на пользу мне и моему младшему брату Гарри.

Сносом папуля занимался сам. Помню, как я посмотрел на огромную зияющую дыру и не поверил своим глазам. Я был твердо уверен, что на этом месте больше никогда не будет стены.

Почти каждый день в течение года мы с братом после школы отправлялись в мастерскую и строили стену. Мы все делали сами — закапывали опоры, таскали ведра, смешивали раствор. До сих пор помню состав: две части цемента, одна часть песка, одна часть извести. Мы намешивали раствор лопатами прямо на тротуаре, заполняли им семилитровые ведерки и укладывали кирпичи. Мы не пользовались арматурой или деревянными рамками, у нас был только обыкновенный уровень — тот, что с пузырьком воздуха в середине.

Если вы хоть что-то смыслите в стройке, то знаете, что так делают только полные чудаки. Чисто между нами — это был чуть ли не каторжный труд. В наше время за такое и службу защиты детей можно было бы вызвать. Такая нудная и бессмысленно долгая работа заняла у двух детей почти весь год, хотя команда взрослых мужиков справилась бы за пару дней.

Мы с братом пахали на выходных, в праздники и каникулы. В тот год мы потратили на это весь летний отдых. Все это было не важно — отец никогда не брал выходных, поэтому и нам было нельзя. Я все время смотрел на дыру в полном отчаянии — она казалась невозможно огромной. Думал, что этому не будет ни конца, ни края. Казалось, что мы строим Великую Западно-Филадельфийскую стену — миллиарды красных кирпичиков бесконечно тянулись в далекую пустоту. Я был уверен, что состарюсь и помру, так и мешая цемент и таская ведра, иначе просто и быть не могло.

Но папуля не давал нам продыху. Каждый день мы должны были приходить, мешать цемент, таскать ведра, класть кирпичи. Хоть дождь, хоть адская жара, даже если я был не в настроении, даже если я заболел, даже если завтра была контрольная — отговорок он не принимал. Мы с братом жаловались и протестовали, но папуле было наплевать. Он взял нас в оборот. Эта стена была нашей константой, нашей неизменной. Сменялись времена года, друзья появлялись и пропадали, учителя выходили на пенсию, но стена оставалась. Во веки веков, стена была всегда.

Однажды мы с Гарри были в особенно паршивом настроении. Мы тянули резину и ныли себе под нос, «невозможно то-се», «ужасно пятое-десятое».

— На кой нам вообще сдалась эта стена? Это невыносимо. Мы ее никогда не достроим.

Папуля нас услышал, бросил свои инструменты и направился к нам, демонстративно топая ногами. Он выхватил кирпич у меня из рук и выставил его перед нами на вытянутой руке.

— Да забудьте вы про эту чертову стену! — сказал он. — Нет никакой стены. Есть только кирпичи. Ваша работа — идеально уложить вот этот кирпич. Затем следующий кирпич. Затем еще один. Вы не строите стену. Вы кладете кирпичи, один за другим.

Он вернулся в мастерскую. Мы с Гарри переглянулись, помотали головой — старик совсем спятил — и продолжили мешать.

Самые важные жизненные уроки я усваивал вопреки самому себе. Я им сопротивлялся, отрицал, но в конце концов от тяжелой правды было не увернуться. Кирпичная стена моего отца была одним из этих уроков.

Тянулись дни, и я начал понимать, что он имел ввиду, хоть мне и не хотелось себе в этом признаваться. Когда я думал о стене, работа казалась невозможной. Нескончаемой. Но когда я думал об одном кирпиче, все становилось просто — я знал, что уж один чертов кирпич я смогу уложить…

Шли недели, кирпичи укладывались, и дыра становилась чуточку меньше. Я начал понимать, что разница между выполнимой и невыполнимой задачей — только в том, как ты к ней относишься. Что перед тобой — стена или кирпич? Блестяще сдать выпускные экзамены и поступить в колледж, стать одной из первых мировых звезд хип-хопа, построить одну из самых успешных карьер в истории Голливуда — во всех случаях, казалось бы, невозможную цель можно было разбить на несколько небольших выполнимых задач. Все непреодолимые стены состоят из простых и понятных кирпичиков.

Всю свою карьеру я не переставал вкалывать. Я принципиально выкладывался на все сто. А весь секрет моего успеха сводится к простой и скучной истине: я прихожу и укладываю следующий кирпич. Все бесит? Кладу кирпич. Низкие кассовые сборы? Кладу кирпич. Альбом плохо продается? Иду и кладу кирпич. Проблемы в браке? Кладу кирпич.

За последние тридцать лет я, как любой другой человек, сталкивался с провалами, потерями, унижением, разводом и смертью. Моей жизни угрожали, мои деньги отнимали, в мою личную жизнь вторгались, моя семья разваливалась — и каждый божий день я поднимался, мешал цемент и укладывал следующий кирпич. Через что бы ты ни проходил, перед тобой всегда есть следующий кирпич, который нужно уложить. Вопрос лишь в том, будешь ли ты его укладывать.

Я слышал, что имя ребенка может влиять на его характер. Мое имя мне дал отец — он назвал меня в свою честь, и этим наделил меня самым важным качеством: способностью выдерживать невзгоды.

Он дал мне волю.

Помню холодный пасмурный день, примерно через год с начала нашей с братом работы. К тому времени строительство стены стало такой постоянной частью моей жизни, что мысли о ее завершении казались бредом. Будто даже если бы мы ее достроили, за ней немедленно появится новая дыра, которую снова придется чинить. Но тем прохладным сентябрьским утром мы намешали последнюю порцию раствора, наполнили последнее ведро и уложили последний кирпич.

Папуля стоял и следил, как последние кирпичики ложились на свое место. С сигаретой в руке он тихо любовался нашей работой. Мы с Гарри уложили и выровняли последний кирпич, затем наступила тишина. Гарри слегка пожал плечами — и что нам теперь делать? Прыгать, кричать, праздновать? Мы робко отошли от стены и встали по обе стороны от папули.

Мы втроем внимательно осматривали нашу новую стену.

Папуля бросил сигарету на землю, раздавил ее ботинком, выдохнул последний клуб дыма и, не отрывая взгляда от стены, сказал:

— Чтоб больше мне не говорили, что вы чего-то не можете.

Затем он вернулся в мастерскую и продолжил работать.

Глава 1

Страх

Я всегда считал себя трусом. Большая часть моих детских воспоминаний так или иначе связана со страхом — я боялся других детей, боялся покалечиться или опозориться, боялся, что меня будут считать слабаком.

Но сильнее всего я боялся своего отца.

Когда мне было девять, я увидел, как он ударил маму по голове с такой силой, что она потеряла сознание. Я видел, как кровь пошла у нее изо рта. Именно этот момент моей жизни сильнее всего повлиял на то, каким человеком я стал.

Во все, что я делал с тех пор — церемонии награждений, интервью, публичные выступления, персонажи и шутки — во все я пытался вложить извинения перед мамой за то, что в тот день я ничего не сделал. За то, что подвел ее в тот момент. За то, что не смог дать отпор отцу.

За то, что был трусом.

«Уилл Смит», которого вы себе представляете, — уничтожающий инопланетян рэпер, знаменитый киноактер — это, по большей части, конструкт — тщательно созданный и отточенный мной персонаж, существующий, чтобы я мог себя защитить. Спрятаться от мира. Скрыть труса.

Отец был моим героем.

Его звали Уиллард Кэрролл Смит, но мы все называли его «папулей».

Папуля родился и вырос на суровых грязных улицах Северной Филадельфии в 1940-е. Папулин отец, мой дед, владел небольшим рыбным рынком. Каждый день ему приходилось работать с четырех утра до поздней ночи. Бабушка была медсестрой и часто работала в больнице в ночную смену. Поэтому папуля большую часть детства провел без присмотра и в одиночестве. Жизнь на улицах Северного Филли делала человека жестче. Ты либо превращался в злобного подонка, либо погибал. Папуля начал курить в одиннадцать, а пить в четырнадцать. Так в нем зародились дерзость и агрессия, преследовавшие его до конца жизни.

Когда ему было четырнадцать, бабушка с дедушкой, боясь за жизнь сына, скопили денег, чтобы отправить его в сельскохозяйственный интернат на просторах Пенсильвании, где детей учили фермерству и ручной работе. Место было строгое и старомодное, поэтому они надеялись, что там он научится дисциплине и ответственности.

Но моему отцу никто был не указ. Иногда он возился с двигателями в тракторах, но в основном ему было совершенно наплевать на всю эту, как он выражался, «херню для деревенщин». Он прогуливал уроки, курил и продолжал пить.

В шестнадцать лет папуля решил — хватит с него школы, он поедет домой. Он хотел сделать так, чтобы его исключили. Он начал срывать уроки, игнорировать правила, огрызаться на учителей. Но когда его попытались отправить восвояси, бабушка с дедушкой отказались его забирать.

— Мы заплатили вам за целый год, — сказали они. — Вам заплатили, чтобы вы с ним разбирались, вот и разбирайтесь.

Папуля оказался в ловушке.

Но он был парень не промах — в свой семнадцатый день рождения он улизнул из кампуса, прошел пешком восемь километров до ближайшего призывного пункта и записался в Военно-воздушные силы США. В этом был весь папуля — настолько ему хотелось досадить родителям и школьному управлению, что он выпрыгнул из огня сельскохозяйственного интерната в полымя армии США. Так он сам пришел к дисциплине и ответственности, которым его хотели научить бабушка с дедом.

Как ни странно, папуля был в восторге от армии. Именно там он познал всю силу организованности и дисциплинированности, двух качеств, которые стали опорой, защищавшей его от его же худших качеств. Встаешь в четыре утра, все утро зарядка, весь день работа, всю ночь учеба — так он влился в струю. Он обнаружил, что может превзойти любого, и очень этим гордился. И в этом тоже проявлялась его дерзость. Его никто не смог бы обойти, потому что он был впереди планеты всей.

С его трудолюбием, необузданной энергией и острым умом он мог бы быстро подняться в звании. Но тут возникали две сложности.

Во-первых, у него был вспыльчивый характер, и если кто-то был неправ, он этого не терпел, даже если этот кто-то был старше по званию.

Во-вторых, пьянка. Уж поверьте, отец был одним из умнейших людей, которых я знал, но если он был зол или пьян, он превращался в идиота. Он нарушал свои же правила, срывал планы, портил свою жизнь.

После двух лет в армии его тяга к саморазрушению взяла свое и положила конец его военной карьере.

Однажды ночью они с парнями из взвода перекидывались в кости. Папуля это дело очень любил. Мужики продули ему почти тысячу баксов. После игры он припрятал выигрыш в своем шкафчике и отправился что-нибудь съесть, но, когда он вернулся из столовой, оказалось, что парни украли свои деньги обратно. В ярости папуля напился до чертиков, взял пистолет и устроил пальбу в казармах. К счастью, никто не пострадал, но для воздушных сил и это было достаточной причиной, чтобы его вытурить. Повезло, что его не отправили под трибунал — а просто уволили, посадили на автобус и велели никогда не возвращаться.

Таков был внутренний конфликт, пронизывавший всю его жизнь — он требовал безупречности от себя и людей вокруг, но стоило ему перебрать с выпивкой, и он сам был готов сжечь все дотла.

Папуля вернулся в Филли. Недолго думая, он нашел работу на металлургическом комбинате, а по ночам стал ходить на вечерние курсы. Он изучал инженерное дело, начал увлекаться электропроводкой и холодильной техникой. Однажды, когда он в третий или четвертый раз не получил повышение на комбинате из-за своей расы, он просто ушел оттуда и больше не вернулся. Он умел работать с холодильниками, поэтому решил открыть свое дело.

Папуля был гением. Я, как и многие дети, обожал своего отца, но в то же время он вселял в меня ужас. Он был моим благословением и одним из моих величайших источников боли.

Моя мама — Кэролайн Элейн Брайт. Она из Питтсбурга, родилась и выросла в Хоумвуде, преимущественно чернокожем районе на востоке города.

Мама, она же «мамуля», красноречивая и утонченная. Она невысокая, с длинными, тонкими пальцами пианистки, идеально подходящими для роскошного исполнения «К Элизе». Она была отличницей в Академии Вестингауза и одной из первых черных женщин в Университете Карнеги-Меллона. Мамуля часто говорила, что знания — единственное, чего жизнь не сможет у тебя отнять. И волновали ее в жизни лишь три вещи: образование, образование и образование.

Она интересовалась бизнесом — банковским делом, финансами, продажами, контрактами. У мамули всегда были свои деньги.

Мамина жизнь пролетала быстро, как это часто бывало в те времена. Впервые она вышла замуж в двадцать лет, родила дочь и развелась меньше трех лет спустя. К двадцати пяти годам она, бедная мать-одиночка, была одной из самых образованных афроамериканских женщин во всем Питтсбурге и при этом работала в местах, которые ее не стоили. Чувствуя себя загнанной и желая от жизни большего, она собрала вещи и уехала с ребенком к моей бабушке Джиджи в Филадельфию.

Мои родители познакомились летом 1964-го. Мамуля работала нотариусом в банке «Фиделити». Однажды она с подружками пошла на танцы, и одна из них предложила ей познакомиться с парнем. Парня звали Уилл Смит.

Во многом мамуля была полной противоположностью отца. Папуля был громким, харизматичным центром внимания, а мамуля — тихой и сдержанной. Не потому, что она была скромной или запуганной, просто она предпочитала говорить только тогда, когда не стоило молчать. Она любит слова и выбирает их очень тщательно — мамуля красноречива, как профессор. Папуля, в свою очередь, базарил как последний гопник и упивался своей матерной поэтичностью. Однажды я слышал, как он назвал человека «падлой херопроскотской».

А вот мамуля никогда непечатно не выражалась.

Тут важно заметить, что папуля в свое время был парень видный. Ростом под метр девяносто, умный, красавец, да еще и гордый владелец кабриолета «Понтиак», красного, как пожарная машина. Он шутил, пел и играл на гитаре. Люди к нему тянулись. На любой вечеринке он был душой компании со стаканом в одной руке и сигаретой в другой, травя байки и развлекая гостей.

Когда мамуля в первый раз увидела папулю, он напомнил ей высокого Марвина Гэя. Он был смышленым и умел найти подход к людям. Он мог любого уломать пустить его на вечеринку, налить за счет заведения и усадить за столик поближе к сцене. Папуля держался так, будто все под контролем и все будет хорошо. Маму это привлекало.

Мамины воспоминания о начале их отношений — это размытая череда ресторанов и клубов, пронизанная бесконечными шутками и смехом. Мамуля обожала его чувство юмора, но еще важнее для нее была его амбициозность. У него было свое дело. У него были работники. Он хотел работать в белых кварталах и нанимать белых людей.

Папуля имел виды на жизнь.

Мой папа не привык общаться с такими образованными женщинами, как мама — охренеть, какая сообразительная цыпа, думал он. Папуля набирался знаний на улице. Мамуля — из книжек.

Но и общего у моих родителей было много. Они оба питали страсть к музыке. Они любили джаз, блюз, а позже фанк и R&B. Они жили в эпоху Мотауна — первого лейбла звукозаписи, созданного афроамериканцем — и большую часть ее танцевали вместе на душных подвальных концертах и в джаз-клубах.

Были и загадочные совпадения — такие, которым поражаешься и думаешь: наверное, их свел Господь. Матери обоих моих родителей работали медсестрами в ночную смену (одну звали Хелен, вторую — Эллен). У обоих были недолговечные браки в юности, от которых у каждого осталось по дочери. И, наверное, по самому удивительному совпадению, они оба дали своим дочерям имя Пэм.

Родители поженились без особого шума на Ниагарском водопаде в 1966 году. Немного погодя, папуля переехал в дом моей бабушки Джиджи на северной Пятьдесят четвертой улице в Западной Филадельфии. Очень скоро они объединили свои сильные качества и таланты и стали умелой командой. Мамуля управляла папулиной конторой: зарплаты, контракты, налоги, бухгалтерия, лицензии. А у папули появилась возможность делать то, что у него получалось лучше всего: трудиться и зарабатывать.

Позже оба моих родителя с теплотой отзывались о тех ранних годах. Они были молоды, влюблены, целеустремленны, и их жизнь шла в гору.

Мое полное имя — Уиллард Кэррол Смит-второй. Не младший. Папуля всегда поправлял людей: «никакой он, нахрен, не младший». Он считал, что называть меня «младшим» было бы унизительно для нас обоих.

Я родился 25 сентября 1968 года. Мама рассказывает, что я был болтуном с самого момента моего рождения — все улыбался, агукал и лепетал, стремясь наделать шуму.

Джиджи работала в ночь в больнице Джефферсона в Центр-Сити, поэтому по утрам она присматривала за мной, пока родители были на работе. У ее дома было огромное крыльцо, где я в первом ряду смотрел спектакль Пятьдесят четвертой улицы, имея возможность в любой момент выйти на сцену и присоединиться к представлению. Даже в том раннем возрасте я обожал играть на публику.

Младшие близнецы Гарри и Эллен родились 5 мая 1971 года. Вместе с мамулиной дочерью Пэм нас стало шесть человек под одной крышей.

К счастью, предприимчивость папули была по-прежнему на высоте. От простого ремонта холодильников он перешел к установке и техническому обслуживанию промышленных холодильников и морозильных камер в супермаркетах. Бизнес взлетел — он стал расширяться за пределы Филли в соседние пригороды. Он завел целый автопарк и нанял команду мастеров и электриков, а еще арендовал небольшое здание под головной офис.

Папуля всегда был ушлым. Помню, одной особенно холодной зимой, когда с деньгами стало туго, он научился ремонтировать керосиновые обогреватели — в те времена такими топили все дома в Филли. Он расклеил объявления по городу, и народ побежал к нему со своими сломанными обогревателями. Папуля придумал, что отремонтированный обогреватель нужно было «проверять» пару дней, чтобы удостовериться, что все работает. Так у нас в доме всегда было десять-двенадцать обогревателей, которые он «проверял на качество». С таким количеством легко можно было обогреть целый дом даже в самую холодную зиму, поэтому папуля отказался от отопления, держа при этом всю свою семью в тепле, да еще и получая за это деньги.

К тому времени, как мне исполнилось два, папулин бизнес шел так хорошо, что он смог купить собственный дом всего в паре километров от дома Джиджи, в приличном районе Западного Филли под названием Уиннфилд.

Я вырос в доме 5943 на Вудкрест-авеню, засаженной деревьями улице примерно с тридцатью домами из серовато-красного кирпича, стоящими вплотную друг к другу. Тесно кучкующиеся дома объединяли и людей (а еще это значило, что если у соседей завелись тараканы, то и у вас, скорее всего, тоже). Все друг друга знали. Молодой черной семье в 1970-е годы было не подобраться еще ближе к исполнению американской мечты.

Через дорогу от нас была средняя школа Бибер с великолепной детской площадкой. Там можно было играть в баскетбол и бейсбол. Девчонки прыгали на скакалке, мальчишки мутузили друг друга. А уж когда наступало лето, кто-нибудь тут же врубал пожарный гидрант. В нашем районе было полно детей, и мы все время играли на улице. На сто метров вокруг моего дома жило почти сорок ребят моего возраста: Стейси, Дэвид, Риси, Шери, Майкл, Тедди, Шон, Омар — всех не упомнишь, и это еще не считая их братьев и сестер, или детей с соседних улиц. (Стейси Брукс — моя самая старая подруга, мы познакомились, когда моя семья переехала на Вудкрест. Мне было два года, ей три. Наши мамы подвезли нас друг к другу в колясках и познакомили. В семь лет я был в нее влюблен, а она была влюблена в Дэвида Брэндона, которому было девять.)

Хорошие были времена, и люди в постели явно не сдерживались.

То, что я рос в достатке, часто было поводом для критики, когда я только начинал свою карьеру рэпера. Я не состоял в банде, не продавал наркотики. Я вырос в хорошем районе в полной семье. Я до четырнадцати лет учился в католической школе с преимущественно белыми детьми. У мамы было высшее образование. И, что про него ни говори, отец всегда о нас заботился и скорее сам бы умер, чем бросил своих детей.

Моя история сильно отличалась от историй молодых чернокожих ребят, которые стали основоположниками хип-хопа. Для них я почему-то не имел права на творчество. Меня называли «тупым», «отстойным», «банальным», «пустышкой», и это меня ужасно злило. Сейчас я понимаю, что придавал этим выпадам слишком много значения. Они, сами того не зная, задевали меня за живое — я считал себя трусом и стыдился этого.

Папуля мерил мир понятиями командующих и миссий. Военный склад ума пронизывал все стороны его жизни. Он управлял нашей семьей, как взводом на поле боя, а дом на Вудкрест был нашим гарнизоном. Он не просил нас прибраться в комнате или заправить постель — он командовал:

— За уборку!

В его мире не существовало «мелочей». Выполнение домашнего задания было миссией. Уборка в туалете — миссия. Поход за продуктами в супермаркет — миссия. А мытье пола? Оно никогда не было простым мытьем пола. Это была проверка твоей способности слушаться приказов, проявлять дисциплину и добиваться идеального результата. Он очень любил повторять: «Девяносто девять процентов — это все равно что ноль».

Если солдат проваливал одну из своих миссий, он или она должен был повторять ее, пока не добьется совершенства. А невыполнение приказа отправляло тебя под трибунал, который обычно приговаривал к ремню по голой заднице (он говорил: «Снимай штаны, я не собираюсь бить одежду, которую сам купил»).

Отец все считал вопросом жизни и смерти. Он готовил детей к выживанию в суровых условиях — в мире, который казался ему беспорядочным и жестоким. Насаждение страха было — и во многом остается — культурной тактикой воспитания детей в чернокожем сообществе. Страх считается необходимым для выживания. Многие уверены, что для того чтобы защитить черных ребятишек, нужно заставить их бояться родительского авторитета. Насаждение страха считается проявлением любви.

13 мая 1985 года папуля зашел к нам в комнаты и велел ложиться на пол. В паре миль к югу от Вудкрест-авеню полиция Филадельфии только что сбросила пару фунтовых бомб на жилой квартал. Нам было слышно приглушенное тра-та-та-а-а-тра-та-та-а автоматных очередей. В тот день в бомбардировке радикальной организации MOVE погибли пять детей и шестеро взрослых. Целых два городских квартала — шестьдесят один дом — были сожжены дотла.

Новости, казалось, всегда подкрепляли папулину точку зрения. Идеология папули основывалась на том, чтобы умственно и физически натренировать нас для противостояния в неизбежных столкновениях с врагом. Однако он невольно создал вокруг нас атмосферу постоянного напряжения и тревоги.

Помню, как однажды вечером воскресенья папуля взял редкий выходной и сидел в гостиной, глядя телевизор. Он окликнул меня:

— Слышь, Уилл?

Я тут же отозвался:

— Да, пап?

— Сбегай-ка к мистеру Брайанту да притащи мне сигарет.

— Есть, сэр!

Он протянул мне пять долларов, и я отправился в магазинчик на углу. Тогда мне было, может, лет десять, но дело было в 1970-е, и родители могли посылать детей за сигаретами.

Я помчался по улице прямо к мистеру Брайанту, без остановок. Совершенно запыхавшийся — идеальный солдатик.

— Здрасте, мистер Брайант, папа послал меня к вам за сигаретами.

— Здравствуй, Уилл, — сказал мистер Брайант. — Их сегодня не завезли. Передай папуле, что они будут завтра. Я отложу для него блок.

— Хорошо, спасибо, мистер Брайант. Я передам.

И как хороший солдатик, я отправился домой. На обратом пути я встретил Дэвида и Дэнни Брэндонов, которые как раз раздобыли новую странную игрушку — мячик «Нерф». Это был мячик, но мягкий.

Тут бы любой солдат остановился.

Игрушка была обалденная — меня потрясла изобретательность этого невероятного предмета. Им можно было играть зимой, и пальцам не будет больно, если поймаешь! Его можно упустить, он прилетит тебе в лицо, и ничего! Одна минута превратилась в пять, пять — в десять, десять — в двадцать… Внезапно Дэвид и Дэнни остолбенели. Они неотрывно смотрели мне куда-то через плечо.

Я обернулся и похолодел. По центру улицы прямо на меня рассерженно шагал папуля в расстегнутой рубашке.

— ТЫ ЧЕМ ЗАНИМАЕШЬСЯ?

Дэвида и Дэнни как ветром сдуло. Я принялся оправдываться:

— Папа, мистер Брайант сказал, что сигареты не завезли…

— ЧТО Я ВЕЛЕЛ ТЕБЕ СДЕЛАТЬ?

— Папа, я знаю, но…

— КТО ГЛАВНЕЕ?

— В каком смысле?..

— КТО ГЛАВНЕЕ?! ТЫ? ИЛИ Я?

Мое сердце было готово выпрыгнуть из груди, голос дрожал:

— Ты, папа…

— ПОТОМУ ЧТО, ЕСЛИ ГЛАВНЫХ ДВОЕ, ПОГИБНУТ ВСЕ! ТАК ЧТО, ЕСЛИ ТЫ ГЛАВНЫЙ, НЕ ЗАБУДЬ МЕНЯ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧТОБЫ Я С ТОБОЙ СЧИТАЛСЯ!

Его ноздри трепетали, жилка на левом виске бешено пульсировала, взгляд прожигал мое хрупкое десятилетнее тельце насквозь.

— Когда я отправляю тебя на задание, вариантов всего два. Первый — ты выполняешь задание. Или второй — ТЫ УМЕР. Понял меня?

— Да, папа.

Папуля схватил меня за шкирку и потащил домой.

Я считал, что не заслуживал порки. Я считал, что не заслуживал большую часть порок в моем детстве — мне казалось, что это несправедливо. Я не был таким ребенком, которого надо было пороть. Я изначально старался угодить. Дэвида Брэндона надо было пороть. Мэтта Брауна надо было пороть. Но если я бедокурил, то обычно по рассеянности — забывал что-нибудь или витал в облаках. Я думаю, телесные наказания в детстве лишь убедили меня в том, что я плохой.

Постоянный страх на протяжении всего детства отточил мою чувствительность к каждой детали моего окружения. С очень раннего возраста я выработал острейшую интуицию, способность ощущать любую эмоцию вокруг меня. Я научился чувствовать гнев, предсказывать радость и понимать печаль на гораздо более глубоком уровне, чем большинство других детей.

Умение распознавать эти эмоции было совершенно необходимо для моей личной безопасности: угрожающие нотки в папулином голосе, язвительный мамин вопрос, недовольный прищур сестры. Я обрабатывал все это быстро и основательно, иначе косой взгляд или неудачное слово могли быстро превратиться в ремень на моей заднице или в кулак у маминого лица.

На поясе с инструментами папуля носил черную кожаную ключницу где-то с тремя десятками ключей. Это была моя сигнализация. Как только он заходил в двери, я слышал звон ключей, которые он складывал обратно в чехол. Я приноровился определять его настроение по ритму и силе, с которой он возился с ключами. Моя спальня находилась наверху лестницы, прямо напротив входной двери. Если он был в хорошем настроении, ключи тоненько звякали, как будто были легче обычного. Если же он был раздражен, я слышал, как он встряхивает их, вешая обратно на пояс.

А если он был пьян, ключи не имели значения.

Эта эмоциональная осознанность осталась со мной на всю жизнь. Как ни парадоксально, она сослужила мне добрую службу как актеру и музыканту. Я мог легко распознавать, понимать и имитировать сложные эмоции задолго до того, как люди стали мне за это платить.

Мой отец родился на исходе Великой депрессии. Он был нищим черным пареньком с улиц Северного Филли в 1940-е. По сути, он отучился всего десять классов. Однако за свою жизнь он построил бизнес с десятком наемных работников и семью грузовиками, который продавал тридцать тысяч фунтов льда в день в продуктовые магазины и супермаркеты в трех штатах. Он работал неделями без выходных, десятками лет без отпуска. Моя мама помнит, как папуля среди ночи приходил домой из мастерской, вываливал тысячи долларов наличными на кровать, командовал: «Пересчитай», а затем немедленно уходил обратно в ночь, продолжать работу.

Отец был моим мучителем. Еще он был одним из величайших людей, которых я знал. Мой отец был жестоким, но, кроме того, он являлся на все мои матчи, спектакли и концерты. Он был алкоголиком, но трезвым приходил на каждую премьеру всех моих фильмов — всех до единого. Он переслушал все мои альбомы. Он посетил каждую из моих студий. Тот же невероятный перфекционизм, который третировал его семью, каждый день моей жизни приносил еду к нашему столу. Множество моих друзей выросли, либо вообще не зная своих отцов, либо никогда с ними не видясь. Но папуля всегда меня поддерживал и никогда не покидал свой пост, ни единого раза.

Как бы мы ни страдали от милитаристских взглядов папули на любовь и семью, мама страдала сильнее всех. Когда главных двое, погибают все. Это значило, что моя мама не могла быть главной.

Проблема заключалась в том, что мама не была такой женщиной, которой можно командовать. Она была образованной, гордой и упрямой, и как бы мы ни упрашивали ее молчать, она не слушалась.

Однажды, когда папуля дал ей пощечину, она стала его подначивать:

— Поглядите-ка, мужик нашелся! Думаешь, раз бьешь женщину, значит, ты мужик, а?

Он снова ударил ее, сбив с ног.

Она тут же поднялась, посмотрела ему в глаза и спокойно сказала:

— Бей сколько хочешь, но больно ты мне не сделаешь.

Я запомнил это на всю жизнь. Значит, он мог бить ее тело сколько угодно, но она каким-то образом контролировала то, что «делало ей больно»? Мне захотелось стать таким же сильным.

В моем доме все были борцами.

Кроме меня.

Моя старшая сестра была сильной, как мама. Она была старше меня на шесть лет и поэтому служила мне телохранителем. Она могла заступиться за меня в любой момент, перед кем угодно. Множество раз кто-нибудь отнимал у меня деньги, или меня задирали так, что я приходил домой в слезах. Тогда Пэм брала меня за руку, выводила на улицу и кричала:

— КТО ЭТО СДЕЛАЛ? Покажи пальцем, Уилл!

А потом она спокойно надирала задницу тому незадачливому ребенку, на которого я указывал. Я очень расстроился, когда она уехала в колледж.

Гарри тоже был сильным. Я-то изо всех сил старался угодить отцу, как только мог. Гарри же подражал маме. Он с самого юного возраста предпочитал просто стоять и терпеть побои. Однажды он накричал на отца:

— Бей сколько хочешь, но я не заплачу. [Шлеп] Я не плачу! [Шлеп] Я не плачу!

Наконец, поняв, что его не сломить, папуля совсем отстал от Гарри. И все это время храбрость Гарри только подкрепляла мой стыд — мой младший брат мог противостоять «монстру». В семье борцов я был слабаком. Я был трусом.

Когда играешь роль, необходимо понимать, чего боится персонаж, чтобы проникнуть в его или ее душу. Страхи порождают желания, а желания подпитывают действия. Эти повторяющиеся поступки и предсказуемые реакции служат строительными кирпичиками для великих персонажей в кино.

В реальной жизни все примерно так же. С нами происходит что-то плохое, и мы решаем, что никогда больше этого не допустим. Но, чтобы это предотвратить, нам надо что-то сделать. Мы выбираем поступки, которые, как нам кажется, принесут безопасность, стабильность и любовь. И повторяем их снова и снова. В кино это называется персонажем. В реальной жизни— личностью.

То, как мы решаем реагировать на свой страх, делает нас тем человеком, которым мы становимся.

Я решил быть смешным.

Все мои братья и сестры помнят ту ночь, когда папа избил маму. Мы все были ужасно напуганы, но каждый отреагировал по-своему, и эти реакции определили то, кем мы будем большую часть нашей жизни.

Несмотря на то что ему было всего шесть лет, Гарри попытался вмешаться и защитить нашу маму — он будет делать это еще много раз в последующие годы, иногда даже успешно. Но в ту ночь папуля только оттолкнул его в сторону.

Мой брат интуитивно усвоил мамин урок о боли. Гарри нашел внутри себя неприкосновенное место, где его можно было бить, сколько хочешь, но ему никогда не будет больно. Я помню, как однажды он крикнул отцу:

— Тебе придется убить меня, чтобы остановить!

В ту же ночь моя сестра Эллен убежала к себе в комнату, спряталась под кровать, заткнула уши и заплакала. Позже она вспомнила, как папуля проходил мимо ее комнаты и, услышав ее рыдания, равнодушно спросил:

— А ты-то чего ревешь?

Эллен решила отрешиться. Не только от папули, но и от всей остальной семьи. Через много лет ее отрешенность превратится в самый настоящий бунт. Она будет ночи напролет пить и курить, и даже не побеспокоится о том, чтобы позвонить и сказать, где она.

Если реакция Гарри была «бей», то Эллен выбрала «беги», а я стал угодником. Все детство мы с братьями и сестрами осуждали друг друга за наши противоположные реакции, и это осуждение переросло в ненависть. Эллен думала, что мы с Гарри ее не поддерживаем. Гарри считал, что я, как старший брат, должен был быть сильнее и что-нибудь предпринять. А мне казалось, что их реакция только подливала масла в огонь и делала нам всем хуже. Я хотел, чтобы все закрыли рты и делали по-моему.

Мне хотелось угождать и потакать папуле, ведь я думал, что, пока он смеется и улыбается, мы в безопасности. Я отвечал в семье за развлечения. Я хотел, чтобы всем было легко, весело и радостно. И хотя позже эта психологическая реакция принесет творческие и финансовые плоды, это также значило, что мой маленький девятилетний мозг считал, что я виноват в папулиных приступах агрессии.

Я должен был успокоить отца. Я должен был защитить маму. Я должен был сделать семью стабильной и счастливой. Я должен был все исправить.

Навязчивое желание постоянно угождать другим, всегда смешить и веселить их, отвлекать их от плохих вещей на что-то радостное и прекрасное, породило настоящего артиста.

Но в ту ночь я стоял в дверях комнаты и смотрел, как мой отец осыпает ударами женщину, которую я любил больше всего на свете. Я смотрел, как она беспомощно падает на пол — и не мог пошевелиться.

Все детство мне было страшно, но это был первый раз, когда я осознал свою беспомощность. Я был старшим сыном моей мамы. Я был от нее меньше, чем в десяти метрах. Ей мог помочь только я.

Но я ничего не сделал.

В тот момент эта детская беспомощность стала частью моей личности. И, независимо от моих поступков, от моего успеха, от заработанных денег, записанных хитов и побитых рекордов в кинопрокате, в глубине души я всегда слышал эту маленькую тихую мыслишку: я трус, я все профукал, мамочка, прости, прости меня, пожалуйста.

Знаешь, что бывает, когда главных двое? Когда главных двое, погибают все!

В ту ночь, когда мне было всего девять лет и я смотрел, как разваливается моя семья, и моя мама падает на пол, — в тот момент я дал молчаливую клятву. Своей матери, своей семье, себе.

Однажды я стану главным.

И этого больше никогда, никогда не повторится.

Глава 2

Фантазия

Вы-то все явно думали, что я начну книгу со слов «Я-я-я-я родился и вырос в Западной Филадельфии…», а не с рассказов о домашнем насилии и страданиях.

И у меня, правда, было такое искушение — я ведь притворщик. И не простой какой-нибудь притворщик, я — легенда, плохой парень, человек в черном: я кинозвезда. Мне постоянно хочется разобрать реальность на части, перестроить ее и поменять на то, что мне больше нравится. Или, скорее, что нравится вам: я ведь любимец публики. Это буквально моя профессия. «Правда» — это то, во что я решил заставить вас поверить, и я заставлю вас в это поверить. Такая уж у меня работа.

Мне хотелось подчистить правду, навести глянец, чтобы она засверкала. Я — мастер рассказывать истории. У меня было искушение показать вам безупречный бриллиант, несгибаемого парня. Продемонстрировать вам фантастический образ успешного человека. Мне всегда хочется сделать вид, что все хорошо. Я живу в постоянной войне с реальностью.

Конечно, существует и тот «Уилл Смит», что расхаживает по красной ковровой дорожке, летает на аэромобиле, носит пацанскую стрижку, бьет рекорды в кинопрокате, женится на красотке, подтягивается как в фильме «Я — легенда». Крутой «Уилл Смит».

А есть я. Эта книга обо мне.

- Я родился и вырос в Западной Филадельфии,

- Целыми днями торчал на спортивной площадке,

- Зависал, тусовался, круто отрывался,

- А каждый день после школы мне давали люлей хулиганы…

Вот как должно было петься в той песне. Ну ладно… признаю, я был чудаковатым пареньком. Тощим, бестолковым, с очень странными предпочтениями в одежде. Еще мне не повезло родиться с выдающейся парой ушей, похожих на ручки трофейного кубка, как однажды подметил Дэвид Брэндон.

Наверное, я бы и сам над собой насмехался. В добавок ко всему, я еще и загонялся по физике с математикой. Наверное, я люблю математику за ее точность. Мне нравится, когда все складывается. Числа не играют в игры, у них нет настроений или мнений.

Еще я много болтал — наверное, даже слишком. Но, самое главное, у меня было буйное и живое воображение, целая жизнь в фантазиях, которые были намного масштабнее и длились намного дольше, чем у большинства детей. Пока другие дети возились с пластмассовыми солдатиками, мячиками и игрушечными пистолетиками, я конструировал замысловатые фантастические сценарии и погружался в них без памяти.

Когда мне было восемь или девять, мамуля отправила нас с Пэм в летний лагерь Сэйр-Моррис в Юго-Западной Филадельфии. Лагерь был самый обычный: игровая, бассейн, мастерская. После первого дня я вернулся домой и прибежал на кухню, где сидела мама с нашей соседкой мисс Фредой.

— Привет, малыш. Как тебе лагерь? — спросила мамуля.

— Ох, мам, мне так понравилось. Там был большой джазовый оркестр с трубами и скрипками, с певцами и барабанами, и у них еще были такие штуки, — я изобразил игру на тромбоне.

— А еще был конкурс танцев, и человек пятьдесят танцевали одновременно…

Мисс Фреда посмотрела на мою маму — Джазовый оркестр? Пятьдесят обученных танцоров? В детском лагере?

Мисс Фреде было невдомек, что она попала под перекрестный огонь нашей с мамой веселой игры, которая продолжается и по сей день. По правилам этой игры, я описываю самую яркую, захватывающую, невероятную сцену, которую только могу представить, перемешиваю ее с тем, что случилось со мной на самом деле, а мамулина задача — определить, что из этого правда и в каком случае ей нужно что-то предпринять.

Мама замолчала и близко наклонилась ко мне. Ее взгляд работал как старинный детектор лжи, действующий на материнской мудрости. Он выискивал малейшие прорехи в моей невероятной истории. Я не повел и бровью.

Но она увидела достаточно.

— Уиллард, не шути так. В лагере Сэйр не было никакого джазового оркестра.

— Нет, мама, я точно говорю — это было обалденно.

Сбитая с толку мисс Фреда сказала:

— Но Кэролайн, он ведь даже не знает, как называется тромбон — значит, наверное, правда видел его?

— Нет. Он все время такое проделывает.

Ровно в этот момент в кухню зашла Пэм, и мама спросила:

— Пэм, сегодня в лагере правда был большой джазовый оркестр, конкурс танцев и тромбон?

Пэм закатила глаза.

— Чего?! Нет, конечно. Это был музыкальный автомат, мам. Уилл целый день стоял там и слушал музыку — даже в бассейн не пошел.

Мамуля посмотрела на мисс Фреду.

— Я же говорила.

Я расхохотался — мамуля выиграла этот раунд, но я хотя бы победил мисс Фреду.

Мое воображение — это дар, а когда он совмещается с моим умением работать, с неба начинает идти дождь из денег.

Мамуля всегда больше всего во мне любила мое воображение (и то, что я хорошо учился). У нее ко мне немного странное отношение. Она любит то, как я валяю дурака, но требует, чтобы я был умным.

Когда-то в жизни она решила, что может говорить только о важном: об образовательной реформе, инвестициях в будущее, недобросовестных законах в сфере здравоохранения. Она «не терпит глупости». Они с папулей вечно спорили обо всем на свете.

— Интеграция — это худшее, что происходило с черными, — категорически заявлял папуля.

— Я тебе не верю, Уилл, — ты просто пытаешься меня позлить, — отмахивалась мамуля.

— Нет, ты послушай, Кэролайн! До интеграции у нас все было свое. Черный бизнес процветал, потому что ниггерам приходилось покупать у ниггеров. Химчистка, ресторан, мастерская — все были нужны друг другу. Но как только черным разрешили есть в Макдоналдсе, вся наша экономическая инфраструктура пошла коту под хвост.

— Так ты считаешь, что лучше было бы растить детей в рабстве или сегрегации? — говорила мамуля.

— Я считаю, что, если бы фонтан принадлежал ниггерам, то ниггеров нанимали бы его чинить.

Мамуля никогда бы так не сказала папуле в лицо, но нам она всегда повторяла:

— Никогда не спорь с дураком, потому что со стороны не поймешь, кто из вас дурак.

Если она прекращала с тобой спорить, сразу было ясно, что она думает о твоей точке зрения.

Когда я выдумываю глупости, груз ее забот о мире становится легче. Но ей нужно, чтобы я говорил и умные вещи. Она считает, что я смогу выжить, только если буду умным. Ей нравится, когда соотношение ума и глупости составляет где-то 60 к 40. Она — моя лучшая зрительница. Есть в ней какая-то неведомая ей самой часть, которая меня все время подначивает.

Ну же, Уилл, глупее, умнее, глупее, умнее…

Мне нравится закинуть ей с виду ужасную глупость с умным зерном внутри и ждать, клюнет ли она. Мой любимый момент — выражение ее лица, когда она замечает умную вещь в дурацкой обертке.

Юмор — это продолжение ума. Трудно быть по-настоящему смешным, если ты не очень умен. А смех — это мамулино лекарство. В каком-то смысле я — ее маленький доктор, и чем больше она смеется, тем нелепее, умнее и грандиознее то, что я придумываю.

В детстве я пропадал в своем воображении. Я мог грезить бесконечно — для меня не было лучшего развлечения, чем миры моих фантазий. В лагере и впрямь был джазовый оркестр. Я слышал трубы, видел тромбон, штаны с подтяжками и соломенные шляпы, танцоров на сцене. Миры, которые мой разум создавал и населял, были для меня так же реальны, как «явь», а иногда даже реальнее.

Этот постоянный поток образов, цветов, идей и глупостей стал моим пристанищем. А потом возможность разделить с кем-то это пространство, перенести кого-нибудь туда, стала наивысшей формой счастья. Мне нравится полностью завладевать вниманием людей, сажать их на аттракцион эмоций, гармонирующих с порождением моих фантазий.

Для меня грань между фантазией и реальностью всегда была тонкой и прозрачной, и я мог легко пересекать ее туда и обратно.

Беда в том, что фантазия одного человека — это ложь для другого. У себя в околотке я прослыл заядлым вруном. Друзья никогда не верили моим словам.

Эта странная причуда осталась со мной и по сей день. Она стала вечным поводом для шуток в дружеском и семейном кругу: мои истории надо всегда делить на два или на три, чтобы понять, что случилось на самом деле. Иногда я рассказываю историю, а приятель смотрит на Джаду и спрашивает:

— Так, а что было на самом деле?

Но тогда другие дети не понимали, что я не врал о своих ощущениях — это мои ощущения врали мне. Я терялся и с трудом отличал реальность от вымысла. Это стало моим защитным механизмом — мой разум даже не задумывался о правде. Я думал: что надо сказать, чтобы всем стало лучше?

Но мамуля меня понимала — ей нравились мои странности. Она позволяла мне вдоволь дурачиться и творить.

Например, большую часть детства у меня был воображаемый друг по имени Маджикер. Многие дети проходят через фазу воображаемых друзей — обычно в возрасте от четырех до шести лет. Эти воображаемые друзья — аморфные личности, у которых обычно нет какой-то конкретной формы или характерных черт. Воображаемый друг хочет того же, что и ребенок, не любит того же, что и ребенок, и так далее. Он создан, чтобы акцентировать внимание на желаниях и чувствах ребенка.

Но Маджикер был не таким. Даже сейчас, когда я пишу эту книгу, воспоминания о Маджикере остаются такими же яркими и явственными, как и любые другие переживания моего детства. Он был полноценной личностью.

Маджикер был маленьким белым мальчиком с рыжими волосами, светлой кожей и веснушками. Он всегда носил голубой костюмчик из полиэстера с ослепительно-алым галстуком-бабочкой. Его брючки всегда были подтянуты чуточку высоко, и из-под них выглядывали несуразные белые носки.

Большинству детей воображаемые друзья служат проекцией и подтверждением их чувств, но у Маджикера были конкретные предпочтения и мнения о том, во что нам следует играть, куда идти и что делать. Иногда он со мной не соглашался. Иногда заставлял меня выйти на улицу, когда мне этого не хотелось. У него было твердое мнение о некоторых блюдах и людях. Даже сейчас я сижу, вспоминая наши отношения, и думаю: Черт побери, Маджикер, это же я тебя выдумал!

Маджикер был такой важной частью моего детства, что мама иногда накрывала ему на стол вместе с нами. А если со мной нельзя было договориться, она обращалась к Маджикеру:

— Так, Маджикер, а ты готов идти спать?

К счастью, тут мы с Маджикером всегда были единодушны — мы никогда не были готовы идти спать.

Побочным эффектом моего блуждания в фантазиях было множество странных идей о том, что считалось крутым, модным или смешным. Например, я не знаю, откуда это взялось, но как-то раз у меня началась спорная, но страстная фаза любви к ковбойским сапогам. Господи, как же я обожал ковбойские сапоги. Я отказывался обувать что-либо еще. Я носил их со спортивным костюмом. Я носил их с джинсами.

Да даже с шортами, черт возьми.

Но в Западной Филадельфии черный паренек, обутый в ковбойские сапоги, мог с тем же успехом просто прицепить себе на спину мишень. Ребята безжалостно насмехались и издевались надо мной, но я не понимал, почему. Сапоги ведь были просто отпадные.

Чем больше они смеялись, тем сильнее я привязывался к сапогам.

Я всегда был чудаковатым. То, что казалось мне нормальным, для окружающих выглядело странным, а то, чему другие радовались, порой меня нисколько не вдохновляло.

Тогда на пике моды были велосипеды Хаффи, все дети о таком мечтали. И как-то раз в Рождество все мои друзья из нашего квартала собрались и договорились попросить у родителей Хаффи. План был таков: мы все поедем на наших одинаковых велосипедах в Мерион-парк — он как раз был достаточно далеко от нашего района, чтобы вышло настоящее приключение.

Рождество наступило, и Санта расщедрился на десять новеньких одинаковых Хаффи. Наступил полдень, и все высыпали на улицу.

Все, кроме меня.

Видите, ли, я не стал просить Хаффи. Хаффи — это для сосунков! Я должен был всем показать, как выглядит настоящий велосипед. Все попросили типовой, стандартный, заурядный «Хаффи», а мне не хотелось быть частью стада. Поэтому я попросил… ярко-красный «Роли-Чоппер». Чопперы были такими заниженными велосипедами с большим колесом сзади и малюсеньким спереди, с рулем, который торчал высоко в воздухе, тройной передачей и гоночным седлом, в просторечии величавшимся «бананом». В мире детских велосипедов это был «Харли-Дэвидсон». На нем ты чувствовал себя как на мотоцикле. Это был безоговорочно самый крутой велик на свете.

Всю ночь накануне я не мог уснуть, воображая свое появление. Я продумал все до мелочей: когда все соберутся у меня перед домом, я выкачусь из-за дома, чтобы никто не ожидал. Я даже сочинил и отрепетировал речь, которую произнесу, когда они увидят меня на моем «Чоппере».

— Какие дела, сосунки, чего ждете? Погнали!

И промчусь мимо, чтобы им пришлось меня догонять: Уилл Смит, вожак стаи, король улицы.

Наконец, долгожданный момент настал. Я наблюдал за ними из-за занавесок в гостиной. Они ждали и гадали: ну и где Уилл? И тогда я выкатился из-за дома, царапая рулем небеса, гладко накручивая педали своими ковбойскими сапогами — «Роли-Чоппер» на первой скорости шел как по маслу.

Я был крут.

Я качусь мимо, все на меня смотрят. Я киваю и добиваю их словами:

— Какие дела, сосунки, чего ждете? Погнали!

Несколько секунд было тихо. Я решил, что потряс их до глубины души.

А потом меня чуть не сшибло с «Чоппера» волной смеха, раздавшейся из-за моей спины. Тедди Эллисон буквально валялся на земле от хохота.

Сквозь слезы он едва смог выдавить:

— Это че за драндулет?

Я ударил по тормозам и обернулся, чтобы посмотреть — это только Тедди угорает, или остальные с ним солидарны.

— Чувак, ты в байкеры ударился? — спросил Дэнни Брэндон. — Тебе же из-за руля ничего не видать!

Майкл Барр тихо сказал:

— Чему их только учат в белых школах.

Но их мнение не имело значения, потому что сам себя я считал красавчиком. Это одна из особенностей гиперактивного воображения: я мог заставить себя поверить во что угодно. Я был уверенным в себе на грани помешательства.

И хотя такое несколько искаженное восприятие себя в детстве часто приводило к насмешкам или побоям, потом оно не раз становилось моей суперсилой. Если ты не знаешь, что чего-то не можешь, то ты это просто делаешь. Когда родители сказали, что мне нельзя становиться рэпером, потому что хип-хоп — это не работа, меня это не смутило. Я знал: родители просто ничего не понимают. Когда телепродюсеры спросили, умею ли я играть на камеру, я ответил: «Конечно», хотя в жизни не снимался. Я подумал: да что тут уметь? Когда продюсер киностудии заявил, что не может нанять меня, потому что зрители за рубежом не пойдут на фильм с черным в главной роли, я не то чтобы оскорбился — просто не понял, как такого тупоголового оленя могли взять в продюсеры. Тупость удручала меня даже больше, чем расизм. Люди указывали мне, как я должен себя вести, и это была полная чушь. Я знал, что их правила на меня не распространяются.

Жизнь в собственном мирке с собственными правилами иногда бывает на пользу, но надо быть осторожным. Нельзя полностью терять связь с реальностью. Иначе будут последствия.

Мое сознание было бескрайней площадкой для игр, которую я с удовольствием исследовал.

Но когда я был маленьким, фантастические иллюзии еще не приносили мне никакой пользы, зато последствий было хоть отбавляй. Терпимость и понимание бывали редкостью в школах Западной Филадельфии. Дети бывают жестоки. И чем сильнее ты выделяешься, тем меньше тебе пощады.

Детская площадка — это место охоты, где каждый маленький мальчик испытывает на прочность границы собственной расцветающей мужественности, пытается красоваться и доминировать, постоянно поддразнивая и подстрекая других мальчишек, сравнивая себя с ними и наказывая тех, кто слабее.

Я был тощим и исключительно неспортивным. Мои конечности совершенно не дружили с туловищем. Кроме того, у меня было гиперактивное воображение — иными словами, для других ребят я был патологическим лжецом. Все это значило, что остальные мальчишки видели во мне легкую и оправданную мишень для демонстрации своих преимуществ. Меня третировали, звали в игры последним, били и оплевывали — что ни назови, я собрал все.

Однажды, когда мне было лет двенадцать-тринадцать, наша компашка играла в баскетбол на школьном дворе. Я был особенно хорош в ярко-зеленых шортах и моих любимых ковбойских сапогах. У себя в голове я был Мэджиком Джонсоном, но на настоящем корте я скорее напоминал фигуриста — ковбойские сапоги не так хорошо обеспечивают сцепление с поверхностью или поддержку голени, как обычные баскетбольные кроссовки.

Короче говоря, я все время спотыкался.

В какой-то момент начался обычный баскетбольный выпендреж: все рисовались, подражая движениям своих любимых игроков. Один парень кричал: «Карим!», забрасывая «небесный хук». Другой вопил: «Бёрд!», бросая трехочковый. Но дело было в Филадельфии в начале 80-х — как посмели они проявить неуважение к улицам своего города? Тут можно кричать только одно имя: доктор Джей, Джулиус Ирвинг.

Поэтому я воскликнул:

— Берегитесь! Док идет! С дороги, сейчас я забью мяч в корзину с прыжка!

Мэтт Браун расхохотался:

— Чувак, тебе не судьба забить слэм-данк.

И впрямь, я никогда еще не забивал данк, но стоило мне это произнести, как я поверил своим словам. Отходя к центру площадки, я облизнул пальцы и обтер их о подошву своих ковбойских сапог для сцепления. Готовясь к разбегу, клянусь Богом, я не сомневался, что попаду в корзину.

Пока я разминался, парни начали делать ставки.

— Ставлю три доллара, что у тебя ничего не выйдет, Уилл!

— Идет! — отозвался я. — Готовь мои денежки!

— Я ставлю пять, — сказал кто-то.

— Все останетесь с пустыми карманами! Делайте ставки!

И я на все соглашался, потому что у меня в голове мяч уже был в корзине. Парни расступились. Они выжидали, и их бормотание сошло на нет, пока я принимал стойку. А потом — бум! Я припустил через корт. У меня перед глазами Джулиус Ирвинг делал свой победный бросок в разгромном финальном матче с «Лэйкерс» в 1983 году. Топая сапогами и вихляя ногами, я отбил мяч в последний раз. Присел, подпрыгнул, полетел, замелькали вспышки фотоаппаратов, толпа неистово взревела.

А потом… тишина.

Я почему-то падаю. На спину? Что-то пошло не так.

БАМ! — реальность врезала мне своим асфальтовым кулаком со всей силы.

Я не Джулиус Ирвинг.

Я отрубился.

Чем больше фантазия, в которой ты живешь, тем больнее неизбежное столкновение с реальностью. Если ты изо всех сил убеждаешь себя в том, что твой брак всегда будет счастливым и простым, то реальность разочарует тебя с той же силой. Если ты вообразил, что деньгами сможешь купить счастье, то Вселенная даст тебе оплеуху и спустит с небес на землю.

А если ты думаешь, что можешь забивать мячи как Джулиус Ирвинг в ковбойских сапогах, то гравитация тебя сурово покарает.

Перемотаем назад и посмотрим, что же произошло на самом деле:

Я протопал от центра площадки к кольцу. Все шло нормально, пока я бежал за линию фола. Я в последний раз отбил мяч от земли. Взлет был гладким — не идеальным, — но я поднялся достаточно высоко, чтобы ударить мячом по краю корзины. Удар полностью остановил импульс, поднимавший меня вверх, а мои ноги полетели дальше (конкретно эту ошибку на баскетбольном сленге называют «повеситься на кольце»). Сейчас мне кажется, что тяжелые ковбойские сапоги могли усугубить вращающий момент.

Я шлепнулся оземь, сильно ударившись затылком и шеей, и потерял сознание.

Когда я очнулся, надо мной стоял мой друг Омар. Я видел мерцающие огни скорой помощи, у меня в волосах запеклась кровь, и я понятия не имел, где мой левый ковбойский сапог.

Я услышал голос Омара.

— Он очнулся! Он пришел в себя!

Омар — мой самый давний друг, не считая Стейси Брукс. В малолетстве он был таким косолапым, что все время путался в ногах, падал и набивал шишки, пока мы играли. Родители решили, что ему нужно сделать операцию. Когда ему было пять лет, врачи сломали обе его ноги и пересобрали их заново. Омар все лето проходил в ортезах, но когда пришло время идти в школу, он вдруг стал самым быстрым бегуном в квартале и научился танцевать лучше всех. Нам всем тоже захотелось сделать волшебную операцию!

Мой взгляд медленно фокусировался на лице Омара. Я понял по его глазам, что, видимо, шлепнулся неудачно. Он не смеялся. Он был перепуган.

— Чувак, ты как, нормально?

Я быстренько оценил обстановку: руки двигаются, ноги тоже. Ничего не сломано. Я смог кивнуть ему в ответ.

Меня привязали к каталке, затолкали в скорую помощь, и я бросил последний взгляд на Омара:

— Эй, Ом! Я же попал?

Фантазии — это естественная часть психологического развития. Но с годами мы понемногу перестаем витать в облаках, потому что понимаем: жить в реальном мире важнее, чем забываться грезами. Нам нужно учиться иметь дело с другими людьми, добиваться успеха в школе и на работе, выживать в материальном мире. И это непросто, если не умеешь адекватно воспринимать реальность.

Поэтому нам всем приходится проводить черту между реальностью и фантазиями. Некоторым людям это так хорошо удается, что во взрослом возрасте, к сожалению, они теряют способность воспринимать что-либо еще, кроме материального мира.

Но по какой-то причине со мной этого не произошло. Может быть, я отказался через это пройти, ведь фантазии защищали меня от мира. Выбирая между бескрайней игровой площадкой моего воображения и реальностью, полной постоянных угроз, мой разум предпочел фантазию.

Мы все немного лжем себе о том, что нас пугает. Мы боимся, что нас не примут люди на работе, или в школе, или в твиттере, поэтому убеждаем себя, что они ханжи, невежды или гады. Мы создаем целые истории о жизни других людей, на самом деле не зная, что они чувствуют, думают или переживают. Мы выдумываем, чтобы защититься. Мы сочиняем множество фактов о себе или о мире — не потому, что увидели им подтверждение, а потому, что только это не дает нам погрязнуть в страхах.

Иногда нам проще закрыть глаза, чем трезво посмотреть на мир таким, какой он есть.

Проблема в том, что иллюзии работают как конфетка с ядом — вначале сладко, а потом становится плохо. Истории, которые мы себе рассказываем, чтобы защититься, — это те же истории, которые возводят стены между нами и тем, чего мы отчаянно желаем. Я придумал себе друга по имени Маджикер, чтобы мне было не так одиноко. Но отчасти из-за этой фантазии я не мог поддерживать отношения с другими ребятами из моего района. Позже я нафантазировал, что богатство и слава решат все остальные проблемы в моей жизни. Но попытки воплотить и удержать эту фантазию лишь отталкивали от меня людей, которых я любил.

В детстве я считал, что, если буду развлекать и смешить папулю, он не будет делать больно моей маме. Но эта фантазия лишь заставляла меня чувствовать себя трусом, никчемным сыном — несмотря на то что я не был ни в чем виноват.

Моя воображаемая жизнь, конечно, в чем-то защищала меня, но и заставляла чувствовать вину, стыд и ненависть к себе. Все фантазии однажды рушатся. Как ни бейся, правду не одолеть. Реальность остается абсолютным чемпионом.

За все мое детство папуля брал летний отпуск всего раз. Когда твоя семья торгует льдом, ты торчишь на работе с первой недели июня, когда заканчивается школа, до самого сентября, когда пора снова возвращаться на занятия.

Но летом 1976 года папуля решил взять отпуск на два месяца, арендовать фургон и прокатиться с семьей через всю страну. В Лос-Анджелесе намечалась семейная сходка со стороны Джиджи. Мы отправились туда северным маршрутом, а обратно в Филли — южным.

Я повидал все уголки и закоулки Соединенных Штатов Америки. Мы покинули Филли и направились на запад в Питтсбург, чтобы навестить мамулин дом детства. Ее отец — мы звали его дедулей — все еще жил там. Он был похож на очень старого папулю. Ходили слухи, что дедуля мог так сильно разозлиться, что у него шла кровь из носа — и ему для этого достаточно было просто посмотреть футбол.

Следующая остановка — Кливленд, повидаться с тетушкой Тути и дядей Уолтом. Дальше Чикаго и Великие озера, потом Миннеаполис и обе Дакоты. Мы видели луговых собачек, но я не понял, почему их так называют — они были похожи на хомячков, стоящих на задних ногах, как Тимон из «Короля Льва». Гарри получил барабан ручной работы от вождя племени сиу в Южной Дакоте. Он барабанил всю дорогу через гору Рашмор, Башню Дьявола и до самого национального парка Йеллоустоун. Мы посмотрели Старого Служаку — я не мог поверить, что можно с точностью до секунды предсказать, когда он начнет извергаться. Рейнджер показывал пальцем, и абракадабра! Огромные струи кипящей воды выстреливали из земли. Пахло гадко — папуля сказал, что это сера (и спасибо ему, а то я на секунду подумал, что это Эллен испортила воздух).

Мамуля разбудила нас на рассвете на вершине горы в Вайоминге. Мы ехали над облаками. Вот каково, должно быть, оказаться в раю. Но потом нам пришлось остановиться на час, потому что на дорогу вышел барибал — черный медведь — и направился прямо к нашему фургону. Правила парка требовали заглушить мотор, если медведь оказывался в радиусе пятидесяти метров от машины. Папуля захлопнул окошко обеими руками — это был единственный раз на моей памяти, когда он чего-то испугался.

Недели через две папуля стал говорить, что он никогда еще не проводил столько времени вдали от других черных людей (не считая, конечно, нас — мы-то тоже черные). Папуля так соскучился по чернокожим собратьям, что однажды в зоне отдыха на дороге в Вайоминге он увидел отъезжающую черную парочку, догнал их и заставил остановиться, просто чтобы поздороваться и пожать им руки. Их это очень позабавило.

Папуля доехал до национального монумента Лунные Кратеры в Айдахо — это место выглядит точь-в-точь, как лунная поверхность, и ты прямо чувствуешь себя так, будто улетел на Луну. Он очень устал, но мамуле не хотелось быть на Луне — ей там было неуютно — поэтому мы не стали заселяться в мотель, и мамуля отвезла нас на юг, в Солт-Лейк-Сити. Когда папуля проснулся, мы отправились к Большому Соленому озеру. Он рассказал нам, почему плавучесть в соленой воде лучше, чем в пресноводных Великих озерах, и показал, как на ней лежать. Он делал лед, поэтому знал о воде все.

Но самой невероятной вещью, которую я видел за все свое детство, был Большой каньон.

— Весь этот каньон проделала вода, — сказала мамуля.

Я был совершенно потрясен, но боялся подойти к краю. Я помнил, что Питер Брэйди в сериале «Семейка Брэйди» тоже поразился тому, что вода смогла прорезать такой каньон. «Вот это да!» — сказал он. — «Так вот почему родители заставляют нас закрывать кран покрепче».

И стоило мне подумать, что этот день уже не сможет стать лучше, как Гарри нечаянно уронил свой барабан в каньон. Казалось, он летел вниз целых три дня. Мне так осточертело слушать его стук, что я решил — это сам Господь внял моим молитвам.

Та поездка сильно расширила мое воображение. Каждый встречный казался новым и интересным персонажем. Каждое направление — страной чудес. Мне казалось, сама жизнь хотела, чтобы я фантазировал. Пейзаж Америки был разнообразным и прекрасным — в нем были горы и прерии, долины и реки с белой водой, песчаные пустыни и разноцветные холмы, зеленые и окаменелые леса, бескрайние кукурузные поля, секвойи или сосны — точно не знаю — до самого горизонта, на котором иногда было солнце, а иногда далекие торнадо, смешные облака или страшные тучи.

Это были лучшие восемь недель в моей жизни — все были счастливы.

Мы были идеальной семьей.

Где-то в квартале от Вудкрест, в глубине Грэхэм-стрит, жил известный извращенец. Все местные дети о нем знали, и родители строго-настрого запрещали нам приближаться к его дому. Мы редко его видели — он был словно призрак, городская легенда.

Однажды я увидел, как маленькая девочка взошла на крыльцо его дома — он стоял в открытых дверях, приглашая ее внутрь. Сердце заколотилось у меня в груди. Я хотел окликнуть ее, но не смог пошевелиться — она была слишком далеко, а я его увидел. Я был в ужасе.

Я прибежал домой, взлетел по лестнице к себе в комнату и захлопнул дверь. Никому нельзя было входить в тот дом. Это был дом Плохого человека. Он меня заметил? Теперь он за мной придет?

Чтобы спрятаться как можно дальше, я забился в шкаф, трясясь от страха. Я чувствовал, что Маджикер со мной.

Надо рассказать взрослым, Уилл.

— Но я не могу. Вдруг тот человек узнает, что это я наябедничал? Вдруг он захочет отомстить?

Уилл, сейчас же иди, расскажи родителям.

— Не могу… Не могу, не могу.

Уилл. А ну иди. Сейчас же.

Но я смог только сжаться в комок на полу шкафа и заплакать.

УИЛЛ! ВСТАВАЙ! Ты должен пойти и рассказать родителям!

Маджикер на меня разозлился. А он ведь никогда не злился.

Ты должен кому-то рассказать. Ты должен встать, СЕЙЧАС ЖЕ!

Я зажмурился и закрыл глаза руками.

— Не могу.

Я не мог противостоять отцу. Я не мог противостоять соседским хулиганам. Я не мог даже рассказать кому-то о том, что кого-то другого, возможно, сейчас обижают. Да что со мной такое? Почему мне всегда так страшно? Почему я такой трус?

Я лежал и дрожал. От стыда. От слабости. Шли минуты. Я убрал руки от лица и открыл глаза.

Маджикер исчез.

Иногда фантазии рассеиваются, а ты понимаешь, что ты — все еще ты. Воображаемый друг или мяч в корзине не избавят тебя от страха. Они помогают забыться на миг, но реальность остается нерушимой. К счастью, кто-то еще увидел, что девочка зашла в дом, и вмешался. А если бы этого не произошло?

С тех пор я больше никогда не видел Маджикера.

Глава 3

Выступление

Каждое воскресенье по утрам в Воскресенской баптистской церкви монотонный голос преподобного Клаудиуса Амакера эхом раздавался под скрипучим деревянным потолком, осыпая нас добрым словом Божьим.

Моя бабушка Джиджи всегда наряжалась в церковь. Прилично выйти в люди на воскресную службу для нее было очень важной возможностью показать свою преданность Господу. Она надевала свое лучшее церковное платье с цветочным узором, идеально подобранный жемчуг и шляпку с огромной атласной брошью в виде бутона. Во время проповеди она обмахивалась веером, прикрывала глаза и одобрительно потряхивала головой, иногда приговаривала: «Аминь, пастор!», или просто согласно хмыкала. Временами она поглядывала на меня, убеждаясь, что я не отвлекся.

Но мне было всего девять. Люди хлопали в ладоши, ерзали на месте, плакали и молились, а я все это время лишь думал, когда же эта служба наконец закончится.

Однако все менялось каждое третье воскресенье месяца, когда за кафедру вставал приезжающий пастор — преподобный Рональд Уэст.

Преподобный Амакер был нашим постоянным пастором, и когда он разглагольствовал о силе Господней, его голос у меня в голове звучал как «бууу-бу, бу-бу-бу». Преподобный Уэст же являл собой силу Господню. Он носил стильные красные очки марки Cazal и костюм-тройку под цвет им с белоснежным платком в нагрудном кармане. Ростом он был метр девяносто и весил девяносто пять килограммов господних.

А уж на пианино преподобный Уэст играл с таким рвением, что потом инструмент можно было отправлять на помойку.

Преподобный Уэст руководил хором. Сначала он садился за пианино, левой рукой начиная играть, а правой — дирижировать какую-нибудь медленную балладу в духе Махалии Джексон, чтобы расшевелить стариков.

Но это было лишь затишьем перед бурей.

Потихоньку он набирал обороты, позволяя музыке ввести его в транс. Глаза его начинали слезиться, на лбу выступал пот, он нервно вытаскивал свой платок, чтобы протереть запотевшие очки. Ударные, бас, вокал — по его команде все становилось громче, как будто взывая к Святому духу. Затем, как по часам, наступало восторженное крещендо, и… БУМ! Святой дух заполнял собой все помещение. Преподобный Уэст, словно одержимый, вскакивал на ноги, отпинывал стул, обе его руки благоговейно лупили по пианино. Затем он с гортанным ревом срывался через всю сцену к церковному электрооргану и, заставляя инструмент исполнять волю Божью, начинал выжимать из него оглушительные блаженные аккорды… Пот летел с преподобного во все стороны, прихожане запевали и пускались в пляс, старушки теряли сознание от экстаза, а он все продолжал дирижировать хором и оркестром, ни на секунду не теряя контроля… до тех пор, пока его тело не сдавалось и не падало в бессилии и блаженстве от великой любви Господней.

Когда музыка затихала, Джиджи садилась на свое место, утирала слезы с глаз, и мое сердечко начинало биться чаще, хоть я и не совсем понимал, что это была за приятная вибрация в моем теле. Одно я понимал точно — я тоже хочу быть ТАКИМ. Хочу тоже заставлять людей чувствовать себя ТАК.

- Когда я ночью спать ложусь,

- Я тихо Господу молюсь:

- Коль ото сна я не проснусь,

- Пусть с Ним на небо вознесусь.

Меня всегда забавляло, что первая молитва, которой бабушка меня научила, на самом деле была рэпом.

Джиджи была с Иисусом на одной волне. Я встречал многих людей, считавших себя религиозными, но никто из них не следовал слову Божию так, как моя бабуля. Она была настоящим воплощением учений Христа. Для нее это было не просто воскресное хобби, в этом была вся ее жизнь. Все, что она говорила, делала и думала, было в угоду Господу.

Она работала в больнице в ночную смену, поэтому могла присматривать за детьми днем, пока наши родители были заняты. В четыре года, когда я впервые услышал фразу «ночная смена», я представил себе такую картину: моя бабуля-супергероиня зарабатывает мне на пропитание, сражаясь с призраками, демонами и другими чудищами, пока я тут лежу в кроватке, укутанный в свой кремовый пушистый пледик.

Я умолял ее:

— Пожалуйста, Джиджи, не уходи! Останься со мной!

Я чувствовал себя ужасно виноватым. Мое впечатлительное сознание расценивало эту ситуацию как личную неудачу и слабость. Я думал — ну что за ребенок будет спокойно лежать в кровати, пока его бабушка сражается с монстрами под покровом ночи?

Мне казалось, что она рискует собственной жизнью ради меня. Конечно, в каком-то смысле так и было — жизнью она, может, и не рисковала, но ради детей и внуков жертвовала многим.

— Когда-нибудь и я о тебе позабочусь, Джиджи, — говорил ей я.

— Ой, ну спасибо тебе, голубчик, — так она меня называла.

Однажды мы с Джиджи сидели у нее на крыльце, и она вязала свитер (который позже меня заставят носить). И тут мимо нас прошла бездомная женщина в грязной одежде и с измученным лицом, темным то ли от загара, то ли от грязи. У нее не было передних зубов. И, хотя она была еще достаточно далеко, я уже чувствовал от нее резкий запах мочи. До этого я никогда не встречал бездомных людей. Она выглядела как ведьма, и я молился, чтобы она поскорее прошла мимо.

Но Джиджи ее остановила.

— Простите, мисс, как вас зовут?

Я был в ужасе. Я думал: «Джиджи, что ты творишь?! Отстань от нее!»

Женщина явно не привыкла, чтобы у нее спрашивали имя, уж точно не в последнее время. Ей словно пришлось вспоминать его.

После длинной паузы она смерила бабушку взглядом и сказала:

— Клара.

— Уилл, познакомься с мисс Кларой, — произнесла Джиджи так, словно они были давними подругами.

Затем она спустилась с крыльца и приобняла Клару.

— А меня зовут Хелен, — сказала она и пригласила ее в дом.

Мое сознание судорожно металось между отвращением и ужасом. Но дальше стало только хуже.

Первым делом они пошли на кухню. Джиджи не стала давать Кларе уже готовую еду из холодильника — нет, она приготовила ей свежее блюдо. Пока Клара ела, Джиджи принесла ей чистый халат, забрала всю ее одежду и постирала.

— Уилл? — позвала она.

Что же ей от меня понадобилось?

— Да, Джиджи?

— Набери для мисс Клары ванну.

Возможно, именно в тот момент я придумал свою коронную фразу из кино. «ДА ЧЕРТА С ДВА!», подумал я. Но ванну все-таки набрал.

Джиджи отвела Клару наверх, искупала ее своими руками, вымыла ей волосы и почистила зубы.

Я хотел закричать: «Джиджи, прекрати трогать эту грязную тетю! Она провоняет всю ванную!», но знал, что так говорить нельзя.

Они были примерно одинаково сложены, поэтому Джиджи отвела Клару к своему шкафу с одеждой, поставила перед зеркалом и стала прикладывать к ней вещи, чтобы выбрать, какие ей подойдут.

Мисс Клара благодарно вздыхала и повторяла сквозь слезы:

— Хелен, пожалуйста, это все лишнее… Пожалуйста, перестаньте. Я этого не заслуживаю.

Но Джиджи и слышать таких глупостей не хотела. Она взяла Клару за обе руки и легонько потрясла их, чтобы та посмотрела ей в глаза:

— Иисус любит тебя, и я тоже, — сказала она.

Других аргументов она не принимала.

Джиджи относилась к чужим бедам как к своим. Она искренне следовала слову Божьему и считала доброту и любовь к окружающим честью, а не обузой. Я ни разу не слышал, чтобы она жаловалась на работу в ночную смену. Она ни одного плохого слова не говорила об отце, хоть он и избивал ее дочь. Следуя заветам из Библии, она готова была принять не только нас, но и кого угодно. Все люди были ей братьями, и она с радостью защитила бы каждого.

Джиджи была моральным компасом, направлявшим меня по жизни. Она была моей связью с Богом. Если Джиджи была мной довольна, это значило, что и Бог мной доволен. Если же она была мной разочарована, то и Всевышний тоже. Говоря со мной, она будто передавала мне наставления прямо с небес. Поэтому ее одобрение для меня было не просто теплыми чувствами любящей бабушки, а самой настоящей милостью Господа.

Джиджи воплощала в себе мое понимание святости и божественности. По сей день, когда я думаю о том, что делает человека хорошим, я представляю свою бабушку. Когда я ребенком садился на жесткую деревянную скамейку в церкви, я не понимал, какой смысл в чтении проповедей и изучении Священного Писания. Но у меня была Джиджи. Она прожила свою жизнь так, как учил Иисус. Благодаря ей я познал и почувствовал любовь Господа. Эта любовь дала мне надежду. Джиджи была для меня светом, показывавшим, что жизнь бывает прекрасной.

Вспоминая свое детство, я представляю отца, маму и Джиджи как треугольник мировоззрений.

Отец — дисциплина. Он научил меня усердию и трудолюбию. «Лучше умереть, чем сдаться».

Мама — образование. Она верила, что знания — неизменный путь к счастливой жизни. Она желала мне расти, развиваться, быть умным и расширять границы своего познания. «Знай, о чем говоришь, или молчи».

Джиджи — любовь и Бог. Родителям я хотел угодить, чтобы мне не влетело, а Джиджи я угождал, чтобы почувствовать благоговение божественной любви.

Эти три концепции — дисциплина, образование и любовь — живут в моем сознании и по сей день.

Джиджи обожала бродвейскую пьесу из 1960-х авторства Осси Дэвиса под названием «Победоносец Пёрли», которую в 1970 году адаптировали в мюзикл «Пёрли». Это была история черного проповедника по имени Пёрли, который переехал в Джорджию, основал там церковь и стал спасать местных рабов от злого владельца плантации. Однажды Джиджи решила, что все дети из Воскресенской церкви должны поставить «Пёрли» на сцене. Все заучивали каждую реплику и каждую песню наизусть. Мы с братьями и сестрами репетировали в гостиной, включая пластинку с записью на полную громкость, подпевая и пританцовывая в ритм песням.

Сорок лет прошло, но я до сих пор помню и могу спеть любую песню из «Пёрли».

Джиджи всегда поддерживала мою тягу к выступлениям. Она вызвалась быть организатором особых мероприятий в церкви и самостоятельно каждый год устраивала пасхальные песнопения, рождественский вертеп, кухню для бедных на День благодарения, праздничные концерты, ужины в честь крещений и так далее — что ни назови, всем занималась она. Стоило нам с братьями и сестрами научиться говорить, как она тут же отправила нас в церковь зачитать что-нибудь из Библии перед прихожанами, чтобы те «порадовались».

Родители поддерживали и мое увлечение музыкой. Всех детей они заставляли учиться играть на пианино, поскольку мамуля сама играла. Мой брат Гарри играл на саксофоне (отвратительно), а я в средней школе ходил на уроки барабана. Одно время я даже издевался над малым барабаном в школьном оркестре — правда, к всеобщему облегчению, продлилось это недолго. Только пианино мне по-настоящему нравилось, и я ему, кажется, тоже.

Одна из самых знаменитых сцен «Принца из Беверли-Хиллз» — финал пилотного выпуска, где после нашего спора дядя Фил выходит из комнаты, и я сажусь на скамейку перед пианино. Продюсеры сначала хотели, чтобы я сел спиной к клавишам, чтобы камера могла драматично приблизиться к моему лицу, пока я раздумывал над глубиной сказанных дядей Филом слов. Но во время съемки я сел лицом к клавиатуре и заиграл мамулину любимую «К Элизе» Бетховена. Джеймс Эйвери, не ожидавший такого поворота событий, вышел из-за угла. Публика утихла, и в тот момент все поняли, что сериал станет чем-то особенным. Мораль всей сцены была в том, что никогда нельзя судить книгу по обложке. Продюсерам так понравилась моя импровизация, что сцену решили не переснимать, и она стала лейтмотивом всего нашего сериала.

Но мое лучшее выступление на пианино случилось на десять лет раньше.

Мне было одиннадцать, Джиджи тогда устроила детский конкурс талантов, за которым следовал поиск пасхальных яиц в церковном зале. Я репетировал на пианино песню Морриса Альберта Feelings в качестве домашнего задания. Джиджи требовала, чтобы я исполнял ее каждый день в течение месяца. А потом она меня ошарашила:

— Голубчик, я хочу, чтобы ты сыграл эту песню в церкви на Пасху.

В то время я умел играть только эту песню и никогда не играл на пианино перед публикой, не считая семьи.

— Погоди, Джиджи, я не могу, я не готов, — залепетал я. — Я все ноты перепутаю.

Она улыбнулась.

— Малыш, — произнесла она, нежно гладя меня по щеке. — Господу не важно, правильные ли ноты ты играешь.

У Джиджи была волшебная способность — никто не мог устоять перед ее энергией, хоть она никого ни к чему не принуждала.

Так и получилось, что через две недели я сидел за церковным пианино, наряженный в бежевый полосатый пасхальный костюм-тройку. Джиджи сияла за кулисами. Мои руки тряслись. На меня в предвкушении глядели две сотни лиц. Тишина. Мое сердце так сильно билось в груди, что казалось, оно хочет выпрыгнуть наружу. Джиджи кивнула.

Я глубоко вдохнул, каким-то образом нащупал клавишу «фа» и приступил.

Пианино на сцене стояло так, что мне все время было видно Джиджи. Композиция Морриса Альберта звенела на весь зал для двухсот человек, но я играл лишь для одной из них. Выражение ее лица в тот момент… я не могу описать словами. Слова «гордость» и «одобрение» не передают всех эмоций. Могу лишь сказать, что с тех самых пор я пытался добиться такого взгляда от всех женщин, которых когда-либо любил. Никогда я больше не был настолько уверен в том, что мной восхищаются. Вся моя карьера, все выступления, музыкальные альбомы — все было неустанной попыткой снова пережить ощущения, которые я чувствовал в тот день, когда играл в церкви для Джиджи.

Мне не нужно было быть кем-то другим или делать что-то другое. В тот момент мне было достаточно самого себя, пускай даже и с перепутанными нотами.

После этого я стал все время выступать.

Я придумывал сценки для родителей, разыгрывал моменты из фильмов с друзьями, пел песни в церкви — выступления на публику стали моим маленьким оазисом счастья. Они давали мне теплоту и любовь, но под защитой маски. Для меня это был идеальный расклад: я мог одновременно прятать самого себя и получать любовь окружающих, избавлялся от риска быть ранимым, но получал все остальное.

Я подсел.

Но пролетит еще сорок лет, пока до меня дойдет, что я все это время неправильно понимал важнейший урок, который мне преподала бабушка. Если бы я понял тогда, чему она меня пыталась научить, эта книга закончилась бы прямо здесь. Но, как видите, впереди еще девятнадцать глав.

В один рождественский сочельник, когда вся Воскресенская церковь была так украшена от входа до алтаря, что сам Иисус бы прифигел, Джиджи мирно покачивалась под хоровое исполнение гимна «Твердо я верю». Я словно под гипнозом наблюдал, как она качается из стороны в сторону и тихо подпевает. Она не то чтобы улыбалась, но слегка приподнятые уголки ее рта выдавали в ней полную безмятежность. Позднее я понял, что так выглядят люди, которые знают что-то, чего не знает большинство из нас.

Она заметила, что я смотрел на нее.

— Что такое, голубчик?

— Джиджи, почему ты всегда такая счастливая? — прошептал я.