Последний день приговоренного к смерти бесплатное чтение

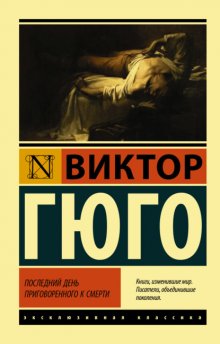

Последний день приговоренного к смерти

Объяснить происхождение этой книги можно двумя способами. Может быть, и в самом деле нашлась пачка листов, пожелтевших и неровных, на которых записывались одна за другою мысли несчастного, а может быть, и встретился человек: мечтатель, наблюдающий природу ради польз искусства; философ; поэт, – вероятно, у которого эта мысль превратилась в каприз, в фантазию, который взял ее, или лучше сам отдался ей и не иначе мог отвязаться от нее, как бросив ее в книгу.

Пусть из этих двух объяснений читатель изберет, какое ему более понравится.

Бисетр

Приговорен к смерти!

Вот уже пять недель, что я живу с этой мыслью, всегда один с ней, всегда объятый холодом от ее присутствия, всегда согбенный под ее гнетом.

Когда-то – мне кажется, с тех пор прошли годы, а не недели, – я был человек как человек. Дни, часы, минуты имели свою определенную мысль; дух мой, молодой и богатый, был полон фантазий. Он любил развивать их передо мною без связи и без конца, рисуя неисчерпаемые арабески на грубой и тощей ткани жизни. То были все молоденькие красавицы, блестящие епископские мантии, выигранные битвы, театры, залитые шумом и светом, а потом опять красавицы и темные прогулки ночью под широкими объятиями каштанов. Был всегда какой-то праздник в моем воображении; я мог думать о чем хотел, я был свободен.

Теперь я в неволе. Тело мое заковано в тюрьме; ум в плену у мысли, ужасной, жесткой, неумолимой мысли! Одна у меня только идея, одно убеждение, одна непреложная истина: приговорен к смерти!

Что бы я ни делал, она всегда тут, эта адская мысль, стоит около меня, как свинцовый призрак, одинокая, ревнивая, отгоняющая всякое развлечение, стоит лицом к лицу со мною, несчастным, и теребит меня ледяными руками, когда я захочу отвернуть голову или закрыть глаза. Она вкрадывается под разными видами всюду, где ум мой хотел бы ее избегнуть, примешивается, как ужасный припев, ко всем словам, с которыми ко мне обращаются, прилипает вместе со мною к отвратительным решеткам моего каземата, не отстает от меня, когда я бодрствую, стережет мой судорожный сон и снится мне в виде ножа.

Пробуждаюсь, вскакиваю, преследуемый ею и утешая себя, что это только сон! И что же? Еще мои отяжелевшие веки не успеют раскрыться настолько, чтоб увидеть эту роковую мысль, написанную на ужасной действительности, которая меня окружает, на грязных и вспотевших плитах пола, на бледном луче ночной лампы, на грубой ткани моего холщового халата, на темной фигуре часового, которого сумка блестит сквозь решетки каземата, – как уже мне чудится, какой-то голос шепчет мне на ухо: «Приговорен к смерти!»

Было прекрасное августовское утро.

Уже три дня как начался мой процесс; три дня как мое имя и преступление собирали каждое утро целые кучи зрителей, которые усаживались на скамьях присутственной залы, как коршуны около трупа; три дня как вся эта фантасмагория судей, свидетелей, адвокатов, королевских прокуроров сновала и проходила передо мною, то грубая, то кровожадная, всегда мрачная и роковая. Первые две ночи от беспокойства и страха я не смыкал глаз; третью спал от скуки и усталости. В полночь я оставил присяжных за обсуживанием моего преступления. Меня опять привели к соломе моего каземата, и я тут же заснул глубоким сном, сном забвения. Это были первые часы покоя после многих дней.

Я был еще погружен в самую глубь этого глубокого сна, когда меня разбудили. На этот раз – мало было тяжелой поступи и подкованных башмаков тюремщика, звяканья связки ключей, дикого скрежета замков, – чтоб разбудить меня из летаргии, понадобился его грубый голос над моим ухом и его жесткая рука на моем плече.

– Вставайте же!

Я открыл глаза и, испуганный, сел на койке. В эту минуту из узкого и высокого окна каземата я увидел на потолке соседнего коридора – единственном небе, которое я мог видеть, – тот желтый отблеск, в котором глаза, привыкшие к тюремному мраку, так хорошо умеют узнавать солнце. Я люблю солнце.

– Хорошая погода, – сказал я тюремщику.

С минуту он молчал, как будто недоумевая, стоит ли тратить на это слова, потом с некоторым усилием проворчал:

– Пожалуй, что и так.

Я неподвижно сидел на койке, полусонный, улыбающийся, и пристально смотрел на тихий золотой отблеск, озарявший потолок.

– Прекрасный день, – повторил я.

– Так-то-так оно так, – отвечал тюремщик, – а вас ждут.

Эти немногие слова, как нитка, останавливающая полет насекомого, насильственно отбросили меня в действительность. Я вдруг увидел, как в блеске молнии, мрачную залу асизов, подкову судей, обитую красною, как кровь, материей, три ряда свидетелей с бессмысленными лицами, двух жандармов с обоих концов моей скамьи и черные волнующиеся платья и головы толпы, кишащие в тени, и остановившиеся на мне пристальные взгляды двенадцати присяжных, которые бодрствовали, в то время как я спал.

Я встал. Зубы мои стучали, руки тряслись и не могли найти платья; в ногах была слабость. На первых же шагах я споткнулся, как через силу обремененный носильщик, однако побрел за тюремщиком.

Два жандарма ждали меня у порога моей кельи. На меня опять надели кандалы. В них был маленький мудреный замочек, который они тщательно заперли. Я не сопротивлялся. Они надевали машину на другую машину.

Мы прошли внутренний двор. Утренний воздух оживил меня. Я поднял голову. Небо было ясно, и теплые лучи солнца, разрезанные длинными дымовыми трубами, чертили большие углы света по вершинам высоких и мрачных стен тюрьмы. Погода в самом деле была прекрасная.

Мы поднялись по круглой винтообразной лестнице, прошли коридор, потом другой, потом третий, потом отворилась перед нами низенькая дверь. Теплый воздух, растворенный шумом, обдал мое лицо. Это было дыхание толпы в зале асизов. Я вошел.

При моем появлении поднялся шум от оружия и голосов. Скамьи с грохотом задвигались, перегородки затрещали, а в то время как я проходил по длинной зале меж двух масс народа, облицованных солдатами, мне казалось, что я центр, к которому стремятся нити, двигающие все эти лица с разинутыми ртами.

В эту минуту я заметил, что был без кандалов, но не могу припомнить, где и когда мне их сняли.

Вдруг настало глубокое молчание. Я дошел до своего места. В ту же минуту, как прекратился хаос в толпе, он прекратился и в моих мыслях. Я вдруг понял ясно, что до сих пор мне только мерещилось, понял, что настала решительная минута и что я стоял тут для выслушания приговора.

Непостижимое дело. Эта мысль теперь вовсе не ужаснула меня. Окна были отворены; воздух вместе с городским шумом свободно врывался с улицы, зала сияла, как будто свадебная; веселые лучи солнца чертили там и сям светлые четвероугольники рам, продолговатые на полу, косые на столе и ломаные по углам стен, а в сверкавших снопах света у окон каждый луч вырезывал в воздухе большую призму золотой пыли.

Судьи в глубине залы смотрели самодовольно – вероятно от радости, что скоро покончат. Лицо президента, мягко освещенное отражением одного стекла, было как-то особенно добро и кротко; молодой асессор почти весело, пощипывая свои брыжи, разговаривал с какой-то молоденькой дамой в розовой шляпке, сидевшей позади него, очевидно по протекции.

Одни присяжные казались бледными и убитыми, но это было, вероятно, от усталости и бессонной ночи. Некоторые из них зевали, и ничто в них не предвещало людей, которые произнесли смертный приговор; на этих добрых мещанских лицах я прочел только большое желание выспаться.

Прямо передо мною окно было совсем отворено. Я слышал, как на набережной смеялись продавцы цветов, а на краю подоконника какая-то хорошенькая желтая травка, выросшая во шве двух плит и вся пронизанная солнечным лучом, играла с ветром.

Каким же образом роковая мысль могла зародиться среди таких грациозных ощущений? Залитый воздухом и солнцем, я не мог думать ни о чем больше, как о свободе; надежда заблистала во мне, как день блистал вокруг меня, и я доверчиво ждал приговора, как ждут освобождения и жизни.

Между тем прошел мой адвокат. Его ждали. Он только что славно и с аппетитом позавтракал. Дошедши до места, он с улыбкой наклонился ко мне:

– Я надеюсь.

– В самом деле? – отвечал я, облегченный и тоже улыбающийся.

– Да, – начал он снова. – Я еще ничего не знаю об их решении, но, вероятно, они отстранят премидитацию, и тогда только навсегда в каторжную работу.

– Что вы, милостивый государь? – возразил я с негодованием. – Уж в тысячу раз лучше смерть!

Да, смерть! «А потом, – нашептывал мне какой-то внутренний голос, – чем я рискую, сказав это? Когда же видано было, чтоб произносился смертный приговор не в полночь, при факелах, не в черной и мрачной зале какою-нибудь холодною и дождливою зимнею ночью, но в августе, в восемь часов утра, в такой прекрасный день и такими добрыми присяжными… Невозможно!» И глаза мои снова занялись хорошеньким желтым цветочком на солнце.

Вдруг президент, ждавший только адвоката, пригласил меня встать. Солдаты сделали на караул; как будто от электрической искры, все собрание вдруг встало. Какая-то незначащая фигурка, сидевшая за столом пониже трибунала (это я думаю, был грефье – секретарь суда), стала говорить и прочла приговор, произнесенный присяжными в мое отсутствие. Холодный пот выступил из всех моих членов. Я прислонился к стене, чтоб не упасть.

– Адвокат, не имеете ли вы чего-нибудь сказать насчет приложения наказания? – спросил президент.

Я бы, кажется, тут все сказал, но ничего не пришло мне в голову. Язык мой прильнул к гортани.

Защитник встал.

Я понял, что он будет стараться смягчить приговор присяжных и вместо произнесенной ими песни выставить на вид другую, ту самую, которая недавно так меня возмутила.

Видно, негодование во мне было слишком сильно, что проступило сквозь тысячи ощущений, овладевших моими мыслями. Мне захотелось громко повторить ему то, что уже сказал: «Уж в тысячу раз лучше смерть!» – но у меня захватило дыхание и я мог только грубо остановить его за руку и закричать с судорожною силой:

– Нет!

Генеральный прокурор возражал адвокату, а я слышал его с бессмысленным довольством. Потом судьи вышли, потом снова вошли, и президент прочел мне приговор.

– Осужден на смерть! – сказала толпа, и в то время как меня уводили, весь этот народ устремился вслед за мною с шумом разрушающегося здания.

Я же шел опьянелый и обезумевший. Переворот совершился во мне. До смертного приговора я чувствовал, что дышал, жил, трепетал в той же среде, что и другие люди; теперь же я ясно увидел какой-то забор между мною и миром. Ничто уже не являлось мне таким же, как прежде. Широкие светлые окна, яркое солнце, чистое небо, прекрасный цветочек – все стало беловато и бледно, все приняло цвет савана. В людях, женщинах, детях, толпившихся на моей дороге, мне вдруг стало казаться что-то призрачное.

Черная и грязная карета с решетками у окон ждала меня у лестницы. Влезая в нее, я случайно взглянул на площадь.

– Приговоренный к смерти! – кричали прохожие, бросаясь к карете. Сквозь туман, который теперь застил мне все предметы, я различил двух молоденьких девушек, следивших за мною жадными глазами.

– Славно, – сказала младшая, хлопая в ладоши. – Посмотрим через шесть недель.

Приговорен к смерти!.. Ну, так что ж? Мне помнится, я читал в какой-то книге, в которой и было только хорошего, что «…все без исключения люди осуждены на смерть, только с неопределенными сроками». Что же особенно изменилось в моем положении?

С той минуты, как приговор был произнесен надо мной, сколько умерло людей, прочивших себя на долгую жизнь! Сколько предупредило меня молодых, свободных, здоровых, которые, наверное, рассчитывали посмотреть, как упадет голова моя на Гревской площади! Сколько еще таких, которые теперь движутся, дышат чистым воздухом, входят и выходят по своей воле и все-таки отправятся раньше меня!

А потом, и то сказать, уж будто жизнь так привлекательна для меня? И в самом деле, мрак и черный хлеб тюрьмы, порция тощего бульона, налитого из ушата каторжников; толчки и грубости тюремщиков и караульных – я же так утонченно воспитан, – а потом, не видеть человеческого существа, которое удостоило бы меня слова или к которому я бы мог обратиться с словом; ежеминутно трепетать за то, что сам сделаешь, или что мне сделают, – вот почти единственные блага, которые палач у меня отнимет.

Ах! Все-таки это ужасно!

Черная карета привезла меня сюда, в этот отвратительный Бисетр.

Издали это здание, пожалуй, не без некоторого величия: оно вытянулось на вершине холма и на известном расстоянии сохраняет кое-что из своего прежнего великолепия, смотрится королевским замком, но по мере вашего приближения дворец становится мазанкой. Отбитые зубцы оскорбляют глаз.

Какая-то дрянь и бедность тяготеет над этими королевскими фасадами: скажешь, пожалуй, что стены заразились проказой. Ни оконных переплетов, ни стекол в окнах – одни толстые железные решетки, к которым там и сям прилипло бледное лицо каторжного или сумасшедшего.

Вот жизнь вблизи.

Не успел я войти, как железные лапы овладели мною. Строгости увеличились: нет ни ножей, ни вилок за обедом; безобразный китель, нечто вроде холщового мешка с дырой, окутал мои руки; за мою жизнь отвечали. Я подал просьбу о пересмотре приговора. Может пройти шесть или семь недель в этих лишних проволочках, а нужно сохранить меня здравым и невредимым для Гревской площади.

Первые дни со мною обходились с отвратительною сладостью. Взгляды тюремщика чуют эшафот. К счастью, спустя несколько дней привычка взяла свое. Они смешали меня с другими заключенными в общей грубости и перестали обращаться со мною с тою непривычною вежливостью, которая всегда напоминала мне палача. Это еще не все: улучшения простирались дальше. Молодость, сговорчивость, внимательность тюремного священника, а главное, несколько латинских слов, с которыми я обратился к смотрителю и которых он не понял, доставили мне позволение раз в неделю гулять с другими заключенными и сняли с меня китель, в котором я был парализован. После долгих колебаний мне даже принесли чернил, бумаги, перьев и ночник.

Каждое воскресенье, после обедни, в известный час меня выпускают на тюремный двор. Там я разговариваю с заключенными. Нельзя же! Ребята они, впрочем, предобрые. Рассказывают мне свои проделки: волосы становятся у меня дыбом, но я знаю, что они хвастают. Учат меня говорить по-ихнему («колотить по наковальне», как они выражаются). Это целый язык, налепленный на общепринятый, нечто вроде отвратительного нароста, как, например, веред. Иногда вдруг странная энергия, ужасающая картинность: варенье на сковороде (тут – кровь на дороге), жениться на вдове (быть повешенным), как будто веревка на виселице вдова всех повешенных. Голова вора имеет два названия: «сорбонна», когда выдумывает, обсуждает, зачинает преступление; «пень», когда палач ее отсекает. А то и водевильный склад: тростниковый кашемир (корзина тряпичника), врун (язык), а потом везде, на всяком шагу, слова странные, таинственные, гадкие и грязные, взятые бог знает откуда: le taule (палач), la cône (смерть) la placarde (место казни). Ящеры и пауки какие-то. Когда слышишь этот язык, то воображаешь нечто грязное, запыленное – нечто вроде самого отвратительного отрепья, которое вдруг стали бы перетряхивать перед вами.

По крайней мере эти люди меня жалеют. Они одни. Тюремщики, номерные, ключари (я не сержусь на них) говорят и смеются и считают меня не более чем вещью.

Я вот что выдумал.

Мне даны средства писать; почему ж бы и в самом деле не присесть за бумагу? Но что писать? Запертый в четырех стенах, голых и холодных, без свободы для ног, без неба для глаз, машинально день-деньской занятый от скуки медленным ходом того беловатого четвероугольника, который окошечко моей двери нарезывает на противоположной мрачной стене, и, как я уже сказал сейчас, один-одинешенек, с мыслью о преступлении и казни, об убийстве и смерти, – могу ли я что-нибудь высказать, я, которому больше нечего делать в этом мире? И может ли в этой измученной и пустой голове родиться что-нибудь достойное письма?

Почему же и нет? Если все вокруг меня монотонно и бесцветно, то во мне есть буря, борьба, трагедия? Разве мысль, овладевшая мною, ежечасно и ежеминутно не представляется мне все в новых формах, все более ужасною, более кровавою, чем ближе я к сроку? Почему бы не попробовать рассказать самому себе обо всем, что я испытываю насильственного и неизвестного в моем одиночестве? Сюжет, конечно, богатый. И как бы ни была коротка моя жизнь, но в муках, страхе и страданиях, которые ее наполнят с этого часа и до последнего, будет на что истратить это перо и истощить эту чернильницу.

Да и страдания… Единственное средство уменьшить их заключается в наблюдении за ними, и, описывая их, я развлекусь.

А потом, что бы я ни написал, таким образом, будет, может быть, небесполезно. Этот журнал моих страданий, час за час, минута за минуту, мука за муку, если только хватит сил моих довести его до часа, когда я физически буду не в состоянии продолжать его; эта история моих впечатлений, по необходимости неконченая, но по возможности полная, могут заключать в себе великое и глубокое поучение. В этом протоколе издыхающей мысли, в этой возрастающей прогрессии скорбей, в этой умственной анатомии осужденного может таиться не один урок для осуждающих. Чтение это, может быть, удержит их руку, когда им в другой раз придется бросить голову, которая мыслит, голову человека на то, что они называют весами правосудия! Может быть, им, несчастным, никогда не приходила на ум та медленная вереница пыток, которая таится в проворной формальности смертного приговора.

Останавливались ли они хоть когда-нибудь на этой едкой мысли, что в человеке, которого они отсекают, живет дух – дух, рассчитывавший на жизнь, душа, которая не располагала умирать? Нет. Во всем этом они видят только вертикальное падение треугольного ножа, и, конечно, уверены, что для осужденного не было ничего прежде, не будет ничего после.

Листки эти разуверят их. Напечатанные, может быть, когда-нибудь, они остановят хоть на несколько мгновений их ум на страданиях ума: их-то они и не подозревают. Они в восторге от того, что изобрели средство убивать людей без страданий тела. Но разве вопрос в этом? Что значит физическая боль в сравнении с моральной? Жалки и отвратительны законы, если они такие! Настанет время, и, может быть, эти мемуары, последние друзья несчастного, подвинут нас к нему…

Если только после смерти ветер не размечет по двору этих клочков бумаги, запачканных грязью, или не истлеют они на дожде, наклеенные в виде заплаты на разбитые стекла в сторожке тюремщика…

Что ж мне-то в том, что эти строки могут быть некогда полезны другим, что они остановят судью, готового осудить, что они спасут несчастных, невинных или преступных от той агонии, на которую я осужден? Мне-то что? Я-то что выиграю? Мне отрубят голову, пусть рубят и другим! Мне что за дело? Неужели и вправду я мог думать о таких глупостях? Разрушать эшафот после того, как я войду на его подмостки! Прошу покорно, большая надобность.

Как! Солнце, поля, испещренные цветами, птицы, пробуждающиеся по утрам, облака, деревья, природа, свобода, жизнь – все это теперь не для меня?

Боже мой! Меня спасите, меня! Правда ли, что это невозможно, что должно будет умереть завтра, сегодня может быть, что это непременно будет? Боже мой! От этой ужасной мысли можно раздробить себе голову о тюремные стены.

Сочту, сколько мне осталось: три дня сроку после произнесенного приговора для подачи апелляции; неделя проволочек в уголовном суде, после чего «бумаги», как говорят они, отправляются к министру; две недели пролежат они у министра, который даже и подозревать не будет об их существовании, но который все-таки передаст их, как будто просмотренные, им, кассационному суду; там путешествия по разным столам, нумерация, запись на приход, потому что гильотина завалена работой, и каждый должен ждать своей очереди; две недели для рассмотрения, не учинена ли вам какая несправедливость; наконец, суд собирается, обыкновенно в который-нибудь четверг, отвергает массой апелляций с двадцать и всю кучу отсылает обратно министру, тот отсылает генеральному прокурору, а этот уже отсылает палачу (три дня); утром на четвертый день помощник генерального прокурора, повязывая галстук, рассуждает, что пора, дескать, покончить с этим делом. Тогда, если помощник экзекутора не дает какого-нибудь завтрака друзьям и ничто ему не помешает, приказ об экзекуции пишется, переписывается, заносится в журнал, отсылается, и на другой день с рассветом будет слышно, как строят помост на Гревской площади, а на перекрестках ревут охриплые голоса разносчиков афиш.

Всего шесть недель: девочка говорила правду, – но вот уже недель пять, а может быть, и целых шесть, не смею пересчитывать, что я сижу в этой келье в Бисетре, а мне кажется, что тому только три дня. Это было в четверг.

Я написал духовную.

К чему это? Я приговорен к судебным издержкам, и моего имения едва ли достанет на это. Гильотина вещь недешевая.

Я оставляю мать, жену; оставляю ребенка, маленькую трехлетнюю девочку, тихонькую, розовую и худенькую, с большими черными глазками и длинными каштановыми волосиками.

Ей было два года один месяц, когда я в последний раз ее видел.

Итак, после моей смерти три женщины останутся: без сына, без мужа, без отца; три сироты в разной степени; три вдовы по милости закона.

Положим, что казнь моя справедлива. Но что сделали эти невинные? Кому до этого дело? Их лишают чести, их разоряют; где справедливость?

Бедная старуха мать еще не беспокоит меня. Ей шестьдесят четыре года, она умрет от этого удара, а если и протянет несколько дней еще, то было бы ей только тепло и она ничего не скажет.

О жене тоже нечего много горевать: она в сию пору больна и как помешанная. Она тоже умрет, если только не сойдет совсем с ума. Говорят, что полоумные живучи, по крайней мере не страдает ум; она спит, она все равно что умерла.

Но дочь, дитя мое, моя бедная малютка Мари, которая теперь хохочет, играет, поет и ни о чем не подозревает, – вот о ком болит мое сердце.

Вот вам моя келья: восемь квадратных футов, четыре стены из тесаного камня, опирающиеся прямо на плитный пол, возвышенный на одну ступень против коридора. Направо от входной двери нечто вроде ниши, представляющей пародию на альков. Туда бросают связку соломы и совершенно уверены, что заключенный и отдыхает на ней, и спит, одетый летом и зимой в холщовые панталоны и затрапезную куртку.

Надо мною, в виде неба, черный свод: кажется, стрельчатый (если не ошибаюсь), – с которого толстые слои паутины висят как отрепье.

И ни одного окна, ни одной даже отдушины; дверь обита железом.

Виноват: среди двери, наверху, есть отверстие в девять квадратных дюймов, с крестообразной решеткой, которое на ночь запирается тюремщиком.

За кельей довольно длинный коридор, освещаемый и освежаемый узкими отдушниками вверху стены и разгороженный на разные отделения, которые сообщаются между собою низенькими полукруглыми дверьми. Каждое из этих отделений представляет нечто вроде передней для такой кельи, как моя. В эти кельи по приговору тюремного директора запираются преступники за наказания. Первые три назначены для осужденных на смерть, потому что, будучи ближе других к сторожке, они удобнее для надзора.

Эти темницы суть единственные остатки древнего бисетрского замка, построенного в пятнадцатом столетии кардиналом Винчестером, тем самым, который сжег Жанну д’Арк. Я слышал это от любопытных, которые приходили намедни в мою ложу и смотрели на меня издали, как на дикого зверя в зверинце. Тюремщик получил пять франков.

Позабыл сказать, что день и ночь стоит за моей дверью часовой и что глаза мои, останавливаясь на двери, постоянно встречают его взгляд, всегда пристальный, всегда неусыпный.

А впрочем, они думают, что есть и свет и воздух в этой каменной коробке.

День еще не занимался, а что прикажете делать ночью? Мне пришла идея. Я встал и с лампою начал осматривать четыре стены моего каземата. Они испещрены надписями, рисунками, странными фигурами, именами, которые смешиваются между собою и стираются одно другим. Кажется, каждый осужденный хотел оставить после себя след, хоть здесь по крайней мере. Тут и карандаш, и мел, и уголь; буквы черные, белые, серые, часто глубоко вырезанные в камне, иногда проржавленные, как будто были написаны кровью. Без сомнения, с более свободным умом, я с любопытством занялся бы этою странною книгою, которая страница за страницею развертывается перед моими глазами на каждом камне моей кельи. Я с удовольствием воссоздавал бы целое из этих обломков мысли, разбросанных по плитам, отыскивал бы человека под именем, придавал бы плоть и жизнь этим изувеченным надписям, исковерканным фразам, изуродованным словам, телу без головы, как те, которые все это написали.

Над самым изголовьем моим есть два пламенеющих сердца, пронзенных стрелою, а вверху надпись: «Любовь на жизнь». Ненадолго же несчастный брал на себя обязательство!

В стороне нечто вроде треугольной шляпы с маленькой, грубо нарисованной фигуркой под нею, и эти слова: «Да здравствует император! 1814».

Опять пламенеющие сердца с надписью, весьма характеристическою в тюрьме: «Люблю и обожаю Матье Данвена. Жак».

На противоположной стене читаешь имя: «Папавуан».

Прописное П разделано арабесками и тщательно изукрашено.

Куплет неприличной песни.

Шапка, вырезанная довольно глубоко в камне, а внизу: «Борис. Республика». Это был один из ла-рошельских унтер-офицеров. Бедный молодой человек! Как отвратительны их политические необходимости! За одну мысль, мечту, отвлеченность какую-нибудь, эта ужасающая действительность, которую зовут гильотиной! И я еще жалуюсь – я, несчастный, совершивший настоящее преступление, проливший кровь!

Полно рассматривать стены.

В углу я вдруг увидел убийственный образ, начертанный белым: фигуру эшафота, который теперь уже, может быть, готовится для меня, – и чуть было не выронил лампу из рук.

Я снова поспешно сел на солому, опустив голову к коленам. Мало-помалу рассеялся мой детский ужас, и мною овладело странное любопытство продолжать чтение моей стены.

Около надписи «Папавуан» я снял огромную паутину, покрытую толстым слоем пыли и висевшую в углу. Под этой паутиной были четыре имени, совершенно сохранившихся между многими другими, от которых остались одни пятна. «Дотен. 1815»; «Пулен. 1818»; «Жан Мартен. 1821»; «Кастень. 1823». Я прочел эти имена, и зловещие воспоминания осадили меня. Дотен, разрезавший своего брата на части и бросивший ночью голову в колодезь, а туловище – в помойную яму; Пулен, убивший жену; Жан Мартен, выстреливший в отца из пистолета в то самое время, как старик открывал окно; Кастень, доктор, отравивший своего друга, лечивший его от болезни, которую сам же навязал ему, и вместо лекарств снова потчевавший его ядом, а возле них Папавуан, этот ужасный помешанный, убивавший детей ударом ножа по голове!

«Вот, – подумал я, и лихорадочный озноб пробежал по костям моим, – вот какие гости были до меня в этой келье!» Здесь, на той самой плите, на которой сижу теперь я, эти люди убийства и крови думали свои последние думы – у самой этой стены, в этом тесном четвероугольнике они, как дикие звери, кружили своими последними шагами. Небольшие промежутки времени отделяли их друг от друга: по-видимому, каземат этот не пустеет. Они оставили после себя нагретое место, и оставили его мне. В свою очередь я соединюсь с ними на Кламарском кладбище, где так хорошо растет трава.

Я не фантаст и не суеверен. Вероятно, от этих мыслей у меня сделалась лихорадка, потому что среди мечтаний мне вдруг показалось, что имена эти горели, как огненные, на черной стене; звон, усиливавшийся все более и более, зазвучал в ушах моих; красноватый свет хлынул мне в глаза, а потом почудилось, что в каземате заходили люди, странные люди, которые несли свои головы в левой руке и держали эти головы за рты, потому что на них не было волос. Все показывали мне кулак, исключая отцеубийцу.

В ужасе закрыл я глаза: тогда все стало для меня яснее.

Был ли это сон, видение или действительность – не знаю; только я сошел бы с ума, если б не разбудило меня вовремя новое внезапное ощущение. Я готов был упасть навзничь, как вдруг почувствовал, что по моей голой ноге тащилось холодное туловище с мохнатыми ножками. То был паук, спугнутый мной и убегавший.

Я пришел в себя. О, странные видения! Нет! То был дым, бред моего опустелого и судорожного мозга. Макбетовские химеры! Мертвые мертвы, а эти и подавно. Они крепко-накрепко заперты в могилах, а могила не чета тюрьме, из которой можно убежать. Отчего же я так испугался?

Могильные двери не отворяются изнутри.

Намедни я видел отвратительную вещь.

День только занимался, и тюрьма наполнилась шумом. Слышно было, как отворялись и запирались тяжелые двери, скрипели засовы и железные замки, звенели связки ключей, болтавшихся на поясах тюремщиков, тряслись лестницы сверху донизу от скорых шагов, и перекликались голоса с двух концов длинных коридоров. Соседи мои по келье, наказанные арестанты, были веселее обыкновенного. Весь Бисетр, казалось, хохотал, пел, бегал, плясал.

Только я один, немой среди этого шума, неподвижный среди этого движения, изумленный и сосредоточенный, только я один прислушивался.

Прошел какой-то номерной.

Я рискнул остановить его и спросил, не праздник ли в тюрьме.

– Праздник, коли хотите, – ответил он. – Нынче заковывают каторжных, которых завтра отправят в Тулон. Хотите взглянуть? Это развлечет вас.

Для такого заключенного, как я, всякое зрелище находка, как бы гнусно оно ни было; я согласился на развлечение.

Номерной после обычных предосторожностей, чтоб совершенно быть уверенным во мне, ввел меня в маленькую келью, пустую и без всякой мебели, в которой было небольшое окно за железной решеткой, но зато настоящее окно, из которого можно было видеть небо.

– Вот, – сказал он, – отсюда вам все будет видно и слышно. Вы, как король, будете один в ложе.

Тут он вышел и запер за мною задвижки двери и замки.

Окно выходило на четырехугольный двор, довольно пространный, вокруг которого с четырех сторон возвышалось большое шестиэтажное здание из тесаного камня. Трудно представить себе что-нибудь омерзительнее, голее и унылее для глаза, чем этот четырехугольный фасад, истыканный множеством решетчатых окон, в которых снизу доверху торчала куча лиц – бледных и худых, сдавленных одно другим, как камни в стене, лиц, из которых каждое, казалось, как будто в рамке, в четырехугольнике железных решеток. Все это были заключенные, пока еще зрители церемонии, будущие в ней актеры. Они похожи были на бедных грешников у отдушин чистилища, выходящих в ад.

Все молча смотрели на двор, пока еще пустой. Они ждали. Между этими угасшими и бесцветными лицами, там и сям блистали несколько глаз, пронзительных и живых, как огненные точки.

Каменный четырехугольник, окружающий двор, не замыкает его со всех сторон. Один из четырех фасадов здания (восточный) разрезан посредине и соединен с соседней стеною железной решеткой. Эти ворота выходят на другой двор, несколько поменьше первого, и тоже кругом обставленный стенами и почерневшими башенками.

Вокруг главного двора у стен тянутся каменные скамьи. Посреди возвышается железный согнутый стержень, назначенный для фонаря.

Пробило двенадцать часов. Большие задние ворота, спрятанные в углублении, вдруг отворились. Повозка, сопровождаемая грязными и плюгавыми солдатами в синих мундирах с красными эполетами и желтыми лямками, тяжело и с громом въехала на двор, как будто везла ломаное железо. Это этапная стража каторжников и кандалы.

В ту же минуту, как будто этот шум пробудил всю тюрьму, зрители у окон, доселе тихие и неподвижные, разразились радостными криками, песнями, угрозами, ругательствами, смешанными со взрывами хохота, горького для ушей. Глядя на них, можно было подумать, что это дьявольские хари. Что ни лицо, то гримаса; кулаки высунулись из решеток, голоса заревели, глаза заблистали, и мне стало страшно при виде стольких искр из-под полупотухшего пепла.

Между тем надсмотрщики, от которых по одежде и по ужасу на лицах отличались несколько любопытных из Парижа, преспокойно принялись за работу. Один из них влез на повозку и сбросил товарищам кандалы, арканы и целый ворох холщовых панталон. Тут они разделили работу: одни отправились растягивать в одном углу двора длинные цепи, которые на их странном языке назывались веревочками; другие расстилали по мостовой тафту, т. е. рубахи и панталоны, а самые сметливые рассматривали, под надзором своего капитана, маленького приземистого старичка, поодиночке железные ошейники, которые тут же пробовали, сверкая ими на мостовой. И все это делалось при насмешливых возгласах заключенных; крики их покрывались громким хохотом каторжных, для которых все это приготовлялось и которые виднелись за решетками старой тюрьмы, выходящей на маленький дворик.

Когда окончились все эти приготовления, господин, весь вышитый серебром, которого называли господином инспектором, дал приказ господину директору тюрьмы, и вот минуту спустя двое или трое ворот изрыгнули вдруг, будто кучками, на двор людей отвратительных, крикливых, оборванных. Это были каторжные.

Появление их удвоило радостные крики у окон. Некоторые из них, громкие имена в каторге, были приветствованы взрывами криков и рукоплесканий, которые они принимали с какою-то гордою скромностью. Большинство носило нечто вроде шляп, самодельщину из казематной соломы, и все престранной формы, для того чтоб в городах и селениях шляпа обращала внимание на голову. Этим еще более рукоплескали. Один из них возбудил особенный взрыв энтузиазма: юноша лет семнадцати с лицом молоденькой девушки. Он вышел из секретного отделения, где просидел с неделю: из соломы он смастерил себе одежду, в которую был окутан с головы до ног, и вкатился на двор колесом с проворством змеи. Этот шут был осужден за воровство. Поднялась буря рукоплесканий и радостных криков. Каторжные отвечали, и вышла ужасающая сцена из этой смеси веселости между каторжными-признанными и каторжными-кандидатами. Было там и общество в лице надсмотрщиков и испуганных посетителей, но преступление глумилось над ним и страшную казнь превращало в семейный праздник.

По мере того как они появлялись, их вводили между двумя рядами этапных солдат в маленький дворик, за решеткой, где ждал их докторский смотр. Там каждый из них испытывал последнее усилие, чтоб избегнуть путешествия, представляя какой-нибудь предлог нездоровья: больные глаза, хромую ногу, искалеченную руку, – но почти всегда они оказывались годными для каторги. И тогда каждый беспечно утешался, забыв в одну минуту про вымышленную болезнь всей жизни.

Решетка малого двора отворилась. Сторож стал делать им алфавитную перекличку, и тогда они выходили один за другим и каждый каторжный равнялся в углу большого двора со своим случайным товарищем по заглавной букве. Таким образом, каждому отведено место, каждый несет цепь свою рядом с неизвестным, и если случится, что у каторжного есть друг, цепь их разлучит. Последнее из несчастий.

Когда таким образом вышло их человек тридцать, решетку затворили. Этапный выровнял их палкой, бросил пред каждым из них рубаху, куртку и панталоны из толстого холста, потом дал знак, и все стали раздеваться. Неожиданная случайность, как будто нарочно, превратила это унижение в пытку.

Погода до сих пор стояла довольно сносная, и если октябрьский ветер холодил воздух, зато он иногда разрывал в серых тучах прогалину, из которой падал солнечный луч. Но только каторжные сняли с себя тюремное рубище, в ту минуту, когда они, голые, отдавались подозрительному осмотру сторожей и любопытным взглядам горожан, которые вертелись около них, осматривая их плечи, небо почернело, вдруг хлынул холодный осенний ливень и как из ведра захлестал по двору, по обнаженным головам, по нагому телу каторжных, по их жалкому тряпью, брошенному на мостовой.

В один миг двор очистился от всего, что не было сторожем, этапным; парижские буржуа приютились кой-где под навесами.

А ливень лил как из ведра. На дворе оставались одни каторжные, голые и промоченные на затопленной мостовой. Мертвое молчание сменило их шумную болтовню. Они дрожали, стуча зубами; их исхудалые ноги, их узловатые колени бились одно о другое, и жалко было видеть, как они натягивали на посиневшее тело мокрые рубахи, куртки, панталоны, которые можно было выжимать. Нагота была бы сноснее.

Один только, какой-то старик, сохранил некоторую веселость. Обтираясь мокрой рубашкой, он сказал, что этого не было в программе, потом засмеялся, показав небу кулак.

Когда они все оделись в походные платья, их повели партиями, от двадцати до тридцати человек, на другой угол двора, где их ожидали кордоны, вытянутые на мостовой. Эти кордоны суть нечто иное, как длинные и крепкие цепи, перерезанные вертикально через каждые два фута другими цепями, покороче, к оконечности которых прикрепляется четырехугольный ошейник, открывающийся с другого конца посредством шарнира и железного шпинька. В такие ошейники заковывают шею каторжного на все время похода. Эти кордоны, растянутые на земле, довольно хорошо изображают большую позвоночную кость рыбы.

Каторжных усадили в грязи на мокрую мостовую, примерили им ошейники, потом два острожных кузнеца, вооруженных ручными наковальнями, заковали их, по холодному железу, сильными ударами огромных молотов. Минута эта ужасна: самые смелые бледнеют. От каждого удара молота по наковальне, прислоненной к спине, вздрагивает подбородок пациента: малейшее движение назад, и череп может быть раздроблен как ореховая скорлупа.

После этой операции они приуныли. Слышалось только звяканье цепей да по временам крик и глухой удар палки конвойных по спине какого-нибудь упрямца. Были такие, что плакали; старики вздрагивали и закусывали губы. Я с ужасом смотрел на эти зловещие профили в железных рамках.

Таким образом, после докторского смотра – смотр приставов, после смотра приставов – заковка. Три акта в этом спектакле.

Выглянуло солнце. Казалось, оно мгновенно зажгло все эти головы. Каторжные вдруг поднялись, как будто их что толкнуло. Пять кордонов вдруг взялись за руки и таким образом составили огромный круг около фонаря. Они стали кружиться так, что в глазах зарябило. Все они пели каторжную песню, какой-то романс на их странном языке, и напев был то жалобный, то бешеный и веселый; по временам раздавались дикие крики, взрывы хохота, разбитого и запыхавшегося, смешивались с таинственными словами, а бешеные восклицания, а цепи, звякавшие в такт и служившие оркестром этому пению, более шумному, чем их бряцанье. Если б мне понадобилось изображение шабаша, я не желал бы ни лучшего, ни худшего.

На двор принесли большой ушат. Конвойные палками прекратили пляску каторжных и подвели их к ушату, в котором плавала какая-то трава в какой-то горячей мутной жидкости. Они стали есть, потом, пообедав, вылили остатки супа на мостовую, побросали черный хлеб и снова принялись плясать и петь. По-видимому, им позволяется это в день заковки и в ночь, которая за ним следует.

Я смотрел на это зрелище с таким жадным, трепетным, с таким внимательным любопытством, что позабыл сам себя. Глубокое чувство жалости охватило меня всего, а их хохот заставил меня плакать.

Вдруг, среди глубокой задумчивости, в которую был погружен, я почувствовал, как остановился и замолк ревевший круг. Потом глаза всех обратились к окну, у которого я стоял.

– Осужденный! Осужденный! – закричали они все, показывая на меня пальцами, и взрывы восторга удвоились.

Я будто прирос к месту.

Недоумеваю, почему они меня знали и каким образом могли узнать.

– Здравствуй, здорово! – кричали они мне наперебой.

Один, почти еще юноша, осужденный на вечные галеры, с глянцевитым, свинцового цвета лицом, посмотрел на меня с завистью и сказал:

– Счастливчик! Его отгрызут. Прощай, товарищ!

Трудно сказать, что происходило во мне. Я и в самом деле был их товарищем: Гревская площадь сестра Тулона, – был даже ниже их: они делали мне честь. Я содрогнулся.

Да, их товарищ! Несколько дней после, и я мог бы служить для них зрелищем.

Я остался у окна, неподвижный, оцепеневший, пораженный, но когда увидел, что пять кордонов обратились в мою сторону, кинулись на меня с отвратительно дружелюбными словами, когда услышал шумный лязг их цепей, их топот у самой стены моей, мне показалось, что это стадо чертей уже лезло к моей жалкой келье. Я закричал, бросился к двери и стал разбивать ее, но не было средств к побегу: запоры были снаружи. Потом я как будто услышал еще ближе голоса каторжных, их отвратительные лица как будто уже показалось в окне моем, еще раз вскрикнул от страха и упал в обморок.

Когда я пришел в себя, была уже ночь. Я лежал на койке; фонарь, мерцавший на потолке, помог мне разглядеть другие койки, вытянутые в ряд по обе стороны от моей. Я понял, что меня перенесли в больницу.

Я провел несколько минут без мысли и без памяти, отдавшись весь блаженству лежать на постели. Конечно, в былое время эта госпитальная и тюремная койка заставила бы меня отвернуться от отвращения и привередливости, но я был уже не тот человек. Простыни сероватые и грубые, одеяло тощее и дырявое; тюфяк отзывался соломой. Ничего! Мне было просторно потягиваться под этими грубыми простынями; под этим одеялом, как бы ни было оно тонко; я чувствовал, что во мне исчезал мало-помалу холод, пробиравший до мозга костей, холод, к которому я уже привык. Я опять заснул.

Страшный шум разбудил меня; день только занимался. Шумели на дворе. Постель моя стояла у окна; я встал на нее, чтоб посмотреть, что там такое.

Окно выходило на большой двор Бисетра. Он был полон народа; два ряда ветеранов среди этой толпы с трудом сохраняли узкую дорожку, проходившую через двор. Между этими двумя рядами солдат медленно, покачиваясь из стороны в сторону, ехало пять длинных повозок, набитых людьми. Отправлялись каторжные.

Повозки были открыты. В каждой помещалось по кордону. Каторжные сидели вдоль по сторонам, сомкнувшись спинами и отделенные друг от друга общей цепью, тянувшейся во всю длину повозки, на конце которой стоял с заряженным ружьем конвойный часовой.

Их цепи гремели, и при каждом толчке повозки можно было видеть, как прыгали их головы, как болтались их висевшие наружу ноги.

Частый и мелкий дождь холодил воздух; холщовые панталоны, из серых ставшие уже черными, прилипали к их коленям. Вода сочилась с длинных бород, с коротких волос; лица посинели; видно было, как они зябнут и как стучат их зубы от бешенства и холода. Впрочем, ни одного движения. Раз прикованный к цепи, человек становится дробью того отвратительного целого, которое называется кордоном и движется как один человек. Рассудочная способность остается в стороне: каторжный ошейник осуждает ее на смерть, – а самое животное получает нужды и аппетиты только в известные часы. Так неподвижные, большею частию полунагие, с открытыми головами и болтавшимися ногами, они начинали свой двадцатипятидневный поход, посаженные на одни и те же повозки, одетые в одну и ту же одежду для жаркого июльского солнца и для холодных ноябрьских дождей. Как не сказать, что люди хотят заставить и самое небо играть наполовину роль палача.

Между толпой и повозками возникла какая-то странная перебранка: с одной стороны ругательства, подзадоривание с другой, брань с обеих, – но по знаку капитана я увидел, как посыпались вдруг в повозках палочные удары по плечам и головам, и все приняло то наружное спокойствие, которое называется порядком. Глаза только горели мщением, и кулаки негодяев сжимались на коленах.

Пять повозок в сопровождении конных жандармов и пеших конвойных скрылись одна за другою в стрельчатых воротах Бисетра; шестая следовала за ними, заваленная жаровнями, медными баками и запасными цепями. Несколько конвойных, замешкавшихся в питейной, бегом догоняли свою партию. Толпа разошлась. Все это зрелище исчезло, как какая-то фантасмагория. Слышно было, как постепенно слабел в воздухе тяжелый стук колес и лошадиных копыт на мощеной фонтенблоской дороге, щелканье бичей, звяканье железа и рев народа, провожавшего каторжников всевозможною бранью.

И это еще только цветочки для них.

Что ж это говорил мне адвокат про галеры? Спасибо! Уж в тысячу раз лучше смерть! Лучше эшафот, чем каторга; лучше ничтожество, чем ад; лучше подставить шею под нож господина Гильотена, чем под каторжный ошейник! Галеры! Нечего сказать, обрадовал!

К несчастью, я не заболел. На другой день пришлось выписаться из больницы. Каземат снова овладел мною.

Здоров! И в самом деле я молод, крепок и силен. Кровь свободно течет у меня в жилах; члены повинуются всем моим прихотям; я крепок телом и духом, я сложен для долгой жизни. Да, все это правда, и однако ж во мне есть болезнь, болезнь смертельная, болезнь, созданная человеческими руками.

С тех пор как я вышел из больницы, меня преследует едкая мысль, от которой можно с ума сойти: что я мог бы бежать, если б меня там оставили. Доктора и сестры милосердия, по-видимому, принимали во мне участие. Умереть в таких молодых летах и такою смертью! Им как будто было жаль меня: они так за мной ухаживали. Вздор! Любопытство! А потом, эти люди славно вылечивают от лихорадки, но не от смертного приговора. А это было бы им так легко сделать! Отворить немножко дверь… ничего бы это для них не стоило.

Теперь нет больше шансов! Мою просьбу отвергнут, потому что все было на законном основании: свидетели показывали по законам, обвинители обвиняли по законам, судьи тоже судили по законам. Я на это не рассчитываю, разве что… Вздор! Пустяки! Нет более надежды! Просьба о пересмотре – веревка, на которой вы висите над пропастью и которая трещит ежеминутно, пока не оборвется. Это такой же нож гильотины, только падающий на вас шесть недель.

Если б мне удалось получить помилование… Получить помилование! А через кого? Зачем? Как? Не в порядке вещей, чтоб меня помиловали. Пример нужен, как говорят они.

Мне остается только три шага: Бисетр, Консьержери, Гревская площадь.

В те немногие часы, что провел в больнице, я уселся раз у окна на солнышко (оно как-то проглянуло), или, точнее, на несколько лучей его, оставленных на мою долю оконною решеткою.

Я сидел там, обхватив руками тяжелую и мутную голову, в которой, конечно, было более, чем они могли снести, упершись локтями в колени, а ноги положив на спинку стула; от уныния уж я всегда как-то согнусь и скорчусь, как будто бы без костей в членах или без мускулов в теле.

Затхлый запах тюрьмы душил меня более, чем когда-либо; в ушах звенел еще шум каторжных цепей; я все еще чувствовал страшную усталость от Бисетра. Мне казалось, что Господь умилосердится надо мною и пошлет мне хоть какую-нибудь птичку, которая мне пропоет что-нибудь с крыши.

И почти в ту же минуту я услышал под окном голос, только не птички, а гораздо лучше: чистый, свежий, бархатный голос молоденькой, лет пятнадцати, девочки. Я мгновенно тряхнул головою и стал слушать, что она пела. Это была песня медленная и тоскливая, нечто вроде грустного и жалобного воркования:

- Как на улице на темной

- Три усатые жандарма

- Надругались надо мной.

- В шею больно надавали,

- Руки накрепко связали,

- Руки за спиной.

Трудно описать мое разочарование; голос продолжал:

- Руки накрепко связали.

- Комиссар пришел тут тоже,

- И пошли мы впятером.

- На дороге повстречался

- Мой приятель, вор соседский,

- Паренек с умом.

- Мой приятель, вор соседский,

- Ты беги к жене скорее,

- Обо мне поведай ей.

- И вспылит жена-чертовка,

- Спросит: «Что набедокурил?» —

- Отвечай скорей!

- Спросит: «Что набедокурил?» —

- «Пот у дуба ночью пролил[1],

- Кожу также я слупил [2].

- Снял кошель с него, стуканцы [3],

- С башмаков его снял пряжки,

- Труп же схоронил».

- «С башмаков его снял пряжки…»

- Женка тут спешит к Версалю,

- К королю потом спешит

- И ему с поклоном сует

- В руки белую болтушку [4] —

- Пусть меня простит.

- В руки белую болтушку…

- Ах, когда меня простит он,

- Я жену озолочу;

- Я куплю ей полсапожки,

- Разодену в шелк да в ленты,

- В бархат да в парчу.

- Разодену в шелк да в ленты…

- «Черта с два! – король ей скажет. —

- Убирайся! вот ответ.

- Я его плясать заставлю

- В том покойчике высоком,

- Где ни стен, ни пола нет».

Я не слушал, не мог слышать больше. Полуоконченный и полузатаенный смысл этой ужасной притчи, этот разбойник в борьбе с патрулем, воришка, которого он встречает и шлет к жене, страшное известие: «Я убил человека, и за то меня посадили (пот у дуба пролил)»; эта жена, отправляющаяся в Версаль с просьбою, и король, пришедший в негодование и угрожающий заставить его проплясать пляску там, где ни стен, ни пола нет. И это все, пропетое таким приятным напевом, таким миленьким голоском, который очень редко слышится человеческим ухом, – меня надорвало, измучило, уничтожило. Отвратительны были такие уродливые слова на розовых и свеженьких губках. Точно слизь улитки на розане.

Я не в силах передать своих ощущений: меня услаждали и оскорбляли в одно и то же время. Наречие воровского притона и каторги, язык окровавленный и дико-живописный, это ужасное арго, соединенное с голосом ребенка-девочки, грациозный переход от детского голоса к голосу женщины, все эти безобразные и уродливые слова, пропетые звонко, ясно, бисерно…

О какая гнусная вещь тюрьма! Есть в ней яд, который все марает. Все в ней становится грязью, даже и песенка пятнадцатилетней девочки! Увидите здесь птичку – грязь на крыле у ней; сорвете хорошенький цветок и понюхаете – он воняет.

Ах если б уйти, как бы я побежал по полям!

Напротив! Бежать-то и не надо: обратят внимание, заподозрят, – надо идти медленно, подняв голову и распевая. Достать откуда-нибудь старенький синий зипунишко с красными разводами – ни за что бы не узнали. Все соседние огородники такие носят.

Неподалеку от Аркейля я помню один лесок у болота, куда, будучи еще в школе, я хаживал с товарищами по четвергам удить лягушек. Вот там-то я и спрячусь до вечера.

Вместе с ночью я снова пущусь в дорогу. Пойду в Венсен. Нет, там река помешает. Пойду в Арпажон. Всего бы лучше было держаться Сен-Жермена и идти в Гавр, а оттуда махнуть в Англию. Ладно! Прихожу в Лонжюмо, первый встречный жандарм спрашивает паспорт… я погиб!

О, бедный мечтатель! Разбей сначала стену тюрьмы твоей в три фута толщиною! Смерть! Смерть!

Как подумаешь, что я ребенком приходил сюда, в Бисетр, смотреть большой колодезь и сумасшедших…

В то время как я писал это, лампа моя побледнела, настал день, часы на часовне пробили шесть.

Что бы это значило? Дежурный тюремщик зашел ко мне, в каземат, снял фуражку, поклонился, извинился, что обеспокоил, и спросил, смягчив, елико возможно, свой грубый голос, что я прикажу подать себе на завтрак.

Дрожь взяла меня: неужели ж нынче?

Да, нынче.

Сам директор сделал мне сейчас визит: спросил, чем может быть особенно приятен или полезен мне; изъявил желание, чтоб я не мог жаловаться ни на него, ни на его подчиненных; с участием осведомился о моем здоровье и о том, как я провел ночь, – а оставляя меня, сказал даже «господин такой-то».

Это будет нынче…

Этот тюремщик полагает, что мне нечего жаловаться на него или на его подтюремщиков. Он прав: дурно было бы, если б я жаловался, – они исполняли свое ремесло, стерегли меня, а сверх того были вежливы в начале и в конце. Прошу покорно – жаловаться?

Этот добрый тюремщик с расплывшейся улыбкой, с медовыми словами, с глазом, который льстит и высматривает, с толстыми и широкими ручищами – да это воплощенная тюрьма, это Бисетр, ставший человеком. Все вокруг меня тюрьма: я вижу тюрьму во всех видах – в виде человека, точно так же как в виде запора и замка. Эта стена – тюрьма из камня, эта дверь – тюрьма из дерева, эти тюремщики – тюрьма из плоти и костей. Тюрьма есть существо ужасное, совершенное, нераздельное: наполовину дом, наполовину человек, – а я ее добыча. Она впивается в меня глазами, обвивает всеми своими суставами и держит в своих гранитных стенах, запирает своими железными замками и присматривает за мной глазами тюремщика.

О, несчастный! Что со мною будет? Что они со мною сделают?..

Я теперь покоен: все кончено, совершенно кончено. Я вышел из невыносимой тоски, в которую впал после посещения директора, потому что, признаюсь, еще надеялся… Теперь, слава богу, я не надеюсь больше.

Вот что случилось.

Ровно в половине седьмого – виноват, немного раньше – отворилась дверь моего каземата. Вошел седой старичок в темной шинели. Он распахнул ее, и я увидел подрясник, белый рабат. То был священник, только не тюремный священник, и мне стало страшно.

Он сел напротив меня с благосклонной улыбкой, потом покачал головою и поднял глаза к небу, т. е. к своду моего каземата. Я понял его.

– Сын мой, – сказал он мне, – приготовились ли вы?

Я отвечал ему слабым голосом:

– Нет, не приготовился, но готов.

Однако ж зрение мое помутилось, ледяной пот проступил по всем членам; я чувствовал, как начинали вздуваться виски, а уши наполнялись шумом.

Между тем как я покачивался на стуле как полусонный, добрый старичок говорил – по крайней мере, так мне показалось, да и помню я, что губы его шевелились, руки двигались, глаза блестели.

Дверь во второй раз отворилась. Шум засовов и замков вывел нас обоих: меня – из столбняка, его – из речи. Вошел какой-то господин в черном фраке, вместе с директором, и низко мне поклонился. У этого человека было на лице нечто официально-печальное, как у распорядителей похоронных процессий. В руках он держал сверток бумаг.

– Сударь – сказал он мне с вежливой улыбкой, – я экзекутор парижского королевского суда. Имею честь передать вам послание от господина генерального прокурора.

Первое потрясение прошло. Ко мне возвратилось все присутствие духа.

– Ведь это господин генеральный прокурор, – отвечал я ему, – так упорно требовал головы моей? Много чести для меня, что он ко мне пишет. Надеюсь, что смерть моя доставит ему большое удовольствие; мне было бы горько думать, что он с таким жаром вымаливал ее, а между тем, совершенно равнодушен к ней.

Я сказал все это и потом громко прибавил:

– Читайте, сударь.

Он стал читать длиннейшую рацею, припевая в конце каждой строки и несколько замедляя на средине каждого слова. Это был отказ в моей просьбе.

– Приговор будет исполнен нынче на Гревской площади, – проговорил он, окончив чтение, но не поднимая глаз с гербовой бумаги. – Ровно в половине восьмого мы отправляемся в Консьержери. Не будете-ли вы так бесконечно обязательны, сударь, и не последуете ли за мною?

Я давно уже перестал его слушать. Директор разговаривал со священником и не отрывал глаз от бумаги, а я взглянул на полуотворенную дверь… Создатель! Четыре солдата с ружьями в коридоре!

Экзекутор повторил вопрос, уже смотря на меня.

– Когда вам будет угодно, – отвечал я ему. – Распоряжайтесь мною.

Он поклонился мне, сказав:

– Я буду иметь честь прийти за вами через полчаса.

Тогда они оставили меня одного.

Как бы убежать! Боже мой, как бы убежать! Мне нужно уйти от них! Нужно! Сейчас же! Из дверей, из окон, через крышу, хотя б пришлось оставить собственное мясо на стропилах.

О горе! Черти! Проклятье! Целые месяцы нужны, чтоб пробить эту стену хорошими инструментами, а у меня ни гвоздя, ни часа времени!

Из Консьержери

Вот я и переведен, как сказано в протоколе. Но путешествие мое стоит рассказа.

Било половину восьмого, когда на пороге моего каземата снова появился экзекутор.

– Сударь, – сказал он мне, – я вас жду.

Увы, не только он!

Я встал и сделал шаг: мне казалось, что не буду в состоянии ступить в другой раз, – так тяжела была голова моя, так слабы ноги, однако овладел собой и пошел довольно твердо. При выходе из каземата я бросил на него последний взгляд. Я полюбил свой каземат. Сверх того, я оставлял его пустым и отворенным, что придает тюрьме какой-то странный вид.

Впрочем, он долго не останется ни пустым, ни отворенным. Нынешний же вечер, говорили номерные, там ждут какого-то осужденного, которого изготовляет в настоящую минуту ассизный суд.

На повороте коридора к нам пристал священник. Он только что позавтракал.

Когда мы выходили из сторожки, директор ласково пожал мне руку и усилил конвой четырьмя ветеранами.

У дверей больницы умирающий старик закричал мне:

– До свидания!

Мы вышли наконец на двор. Я вздохнул: это меня освежило.

Недолго шли мы на чистом воздухе. Карета с почтовыми лошадьми, уже совсем заложенная, стояла на первом дворе – та же самая карета, в которой я сюда приехал: нечто вроде длинной колымаги, разгороженной вертикально на два отделения проволочною решеткою, да такою частою, что можно было подумать, что она вязаная. Оба эти отделения снабжены дверцами: одна спереди, другая сзади кареты. И все это до того грязно, засалено, запылено, что похоронные дроги нищих в сравнении с этой колымагой кажутся парадной каретой.

Прежде чем погребсти себя в этой двухколесной могиле, я бросил взгляд на двор – один из тех отчаянных взглядов, от которых, кажется, должны бы сокрушиться стены. Двор, небольшая площадка, усаженная деревьями, был переполнен более зрителями, чем каторжными. О сию пору толпа!

Точно так же как и в день отправления каторжных, моросил осенний дождь, частый и холодный, который моросит и теперь, когда я пишу это, и, без сомнения, проморосит целый день; он переживет меня.

Дороги были размыты, двор полон грязи и луж. Я с удовольствием смотрел на толпу, которая вязла в такой грязи.

Мы влезли в колымагу: экзекутор с жандармом в переднее отделение; священник, я и другой жандарм – в заднее. Около кареты четыре конных жандарма. Таким образом, без почтальона восемь человек на одного.

В то время как я влезал, какая-то сероглазая старуха сказала:

– Это получше кордона.

Я ее понимаю. Это спектакль, который скорее охватишь взором: скорее осмотришь. Это так же интересно, но гораздо удобнее. Ничто не развлекает вас. Тут только один человек, но над этим одним человеком обрушилось столько же бед, как над всеми каторжными вместе взятыми. Тут больше сжатости: это сгущенный напиток, и потому гораздо вкуснее.

Колымага двинулась. Прогремев под сводом больших ворот, она вкатила в аллею, и тяжелые двери Бисетра закрылись за нами. Я чувствовал, что еду в каком-то оцепенении, как человек, впавший в летаргию, который не может ни пошевелиться, ни закричать, а между тем слышит, что его хоронят. Я смутно слышал, как звякали бубенчики на шеях почтовых лошадей: иногда в каданс, иногда подобно какой-то икоте, – как колесные шины гремели по мостовой или стукались о кузов, переменяя колею; звонкий галоп жандармов около колымаги, щелканье бича почтальона. Все это казалось мне каким-то вихрем, который носил меня.

Сквозь решетку окна, которое было передо мною, глаза мои машинально остановились на надписи, выбитой большими буквами над главным подъездом Бисетра: «Богадельня для престарелых».

«Вот те на, – сказал я про себя, – по-видимому, здесь можно состариться».

И, как это бывает между сном и бдением, я стал переворачивать эту мысль во все стороны в своем уме, оцепеневшем от горя. Вдруг повозка, скоротив с аллеи на большую дорогу, изменила вид из моего окошка. В нем, как в рамке, внезапно очутились башни Собора Богоматери, синеватые и будто полустушеванные парижским туманом. Так же внезапно изменилась и мысль в уме моем. Вместо образа Бисетра появился образ соборных башен.

«Тем, которые достанут места на башне с зеленым флагом, будет отлично видно», – сказал я сам себе, бессмысленно улыбаясь.

Помнится, что в эту самую минуту священник снова принялся увещевать меня. Я не прерывал его. У меня и без того в ушах шумело от грома колес, галопа лошадей и бича почтальона. Одним шумом стало больше.

Я молча слушал это падение монотонных слов, которые усыпляли мысль мою, как бормотание фонтана, и которые лились передо мною, по-видимому различные, но на самом деле все одни и те же, как узловатые вязы на большой дороге, как вдруг сухой и отрывистый голос экзекутора, сидевшего спереди, внезапно разбудил меня.

– Ну-ка, господин аббат, – сказал он почти весело, – знаете ли вы новость?

Слова эти относились к священнику.

Аббат, говоривший без отдыха и заглушаемый каретой, не отвечал.

– Послушайте! – начал снова экзекутор, возвышая голос, чтоб перекричать шум колес. – Адская карета.

Уж точно адская!

Он продолжал:

– Это просто хаос: себя не слышишь. Что бишь я хотел сказать? Сделайте одолжение, напомните мне, что я хотел сказать, господин аббат. Да, вот! Слышали вы сегодняшнюю парижскую новость?

Я вздрогнул, как будто он говорил про меня.

– Нет, – отвечал священник, который наконец расслышал, – у меня еще не было времени прочесть сегодняшние газеты. Когда, как нынче, бываю занят целый день, я прошу дворника прятать для меня газеты и читаю их по вечерам.

– Вот никогда не поверю, чтоб вы этого не знали! – возразил экзекутор. – Новость всего Парижа. Нынешнюю новость!

Я вмешался в разговор:

– Кажется, я ее знаю.

Экзекутор поглядел на меня:

– Вы? В самом деле? Ну так что ж вы скажете?

– Вы слишком любопытны, – ответил я.

– Отчего ж, сударь? – возразил экзекутор. – Каждый имеет свое политическое мнение. Я слишком уважаю вас, чтоб предположить, что вы не имеете своего. Что касается до меня, я совершенно согласен на восстановление национальной гвардии. Я был ротным сержантом, и, право, это преприятно…

– Я не думал, что вы говорили об этом, – прервал я его.

– А о чем же еще? Вы сказали, что знаете новость.

– Я говорил о другой, которая также занимает Париж сегодня.

Болван не понял; я расшевелил в нем только любопытство.

– Еще новость? Да где же, черт возьми, могли вы нахватать их? Какая же, ради бога скажите? Вы не знаете ли, господин аббат? Неужели вы прилежнее меня следите за новостями? Сделайте милость, сообщите. В чем дело? Я, знаете, люблю новости; я их пересказываю господину президенту, и это его занимает.

И еще тысячу глупостей! Он обращался то ко мне, то к аббату; я отвечал ему пожатием плеч.

– Ну о чем же вы задумались? – сказал он мне.

– Я думаю о том, – отвечал я, – что нынче вечером не буду больше думать.

– Ах, вы об этом… – возразил он. – Ну уж вы слишком огорчаетесь! Господин Кастень разговаривал. – Потом, после некоторого молчания, он прибавил: – Я отвозил также господина Папавуана: на нем был выдровый картуз, и он курил сигару. А ларошельские унтер-офицеры, так те говорили промеж себя, но все же говорили.

Помолчав немного, он продолжил:

– Сумасшедшие, энтузиасты! Они, казалось, презирали все и всех. А вот вы так уж точно что задумчивы, молодой человек.

– Молодой человек? – сказал я ему. – Да я старше вас: каждая четверть часа теперь старит меня на целый год.

Он обернулся, поглядел на меня несколько минут с нелепым удивлением, потом стал ворчать.

– Как же! Смейтесь! Старше меня! Я гожусь вам в дедушки.

– Вовсе не смеюсь, – отвечал я ему серьезно.

Он открыл табакерку.

– Ну, не сердитесь, голубчик; понюхайте и не поминайте меня лихом.

– Не бойтесь, долго вас не стану поминать.

В эту минуту его табакерка, которую он мне протягивал, наткнулась на разделявшую нас решетку. Толчок кареты, и она, раскрытая, упала к ногам жандарма.

– Проклятая перегородка! – воскликнул экзекутор. – Не несчастие ли это, – продолжил он, оборотившись ко мне. – Табак-то весь просыпался.

– Я теряю больше вас, – ответил я, улыбаясь.

Он стал подбирать табак, ворча сквозь зубы:

– Больше меня! Легко сказать. До самого Парижа без табаку – ведь это прескверно!

Тогда священник сказал ему несколько утешительных слов, и я не знаю, оттого ли, что я слишком был озабочен, только мне показалось, что это было продолжение увещеваний, начало которых досталось на мою долю. Мало-помалу завязался разговор между аббатом и экзекутором. Я дал им наговориться вволю и снова предался размышлениям.

Вероятно, я был все в том же настроении духа, когда мы подъехали к заставе, но Париж показался мне гораздо шумнее обыкновенного.

Колымага остановилась на минуту перед заставой. Таможенные ее осмотрели. Будь это баран или бык, которых везли бы на бойню, мы поплатились бы здесь деньгами, но человеческая голова не платит пошлин: нас пропустили.

Миновав бульвар, колымага на рысях пустилась по тем старинным извилистым улицам предместья Сен-Марсо и острова Сите, которые змеятся и перерезывают одна другую, как тысячи дорожек в муравейнике. На мостовой этих узких улиц карета поехала так шибко и так громко, что я уже ничего более не слышал. Когда я поглядел в маленькое четырехугольное окошко, мне показалось, что прохожие останавливались, чтоб взглянуть на карету, и что целые толпы детей бежали за ней следом. Мне также показалось, что иногда и кое-где на перекрестках какой-то человек или старуха в рубище, а то и оба вместе, держали целую связку печатных листков и что прохожие бросались на эти листки с открытыми ртами, как будто для того, чтоб вскрикнуть.

Половину девятого били палатские часы, когда мы въехали на двор Консьержери. Вид этой громадной лестницы, этой черной часовни, этих мрачных ворот обдал меня ледяным холодом. Когда карета остановилась, я уж думал, что остановится и биение моего сердца, однако ж, собрался с силами.

Дверца отворилась с быстротою молнии; я выскочил из подвижной тюрьмы и скорыми шагами вошел под своды между двумя рядами солдат. На моей дороге успела уже собраться толпа.

Пока я проходил по публичным галереям Дворца правосудия, я чувствовал себя почти свободным: ничто не стесняло меня, – но вся решимость оставила меня, когда открылись передо мною низкие двери, секретные лестницы, внутренние переходы, длинные коридоры, душные и глухие, куда входят одни только осуждающие или осужденные.

Экзекутор продолжал провожать меня. Священник ушел, обещав прийти через два часа: у него были какие-то дела.

Меня ввели в кабинет директора, в руки которого сдал меня экзекутор. Они поменялись. Директор попросил его подождать немного, объявив, что у него есть дичь, которую сейчас же нужно свезти в Бисетр с обратным поездом кареты. Без сомнения, это был нынешний осужденный, который нынче вечером ляжет на мою же связку соломы.

– Очень хорошо, – сказал экзекутор. – Я подожду немного; мы составим два протокола разом, и дело будет в шляпе.

А меня между тем посадили в маленький кабинет, примыкающий к директорскому, и там заперли совершенно одного.

Не знаю, о чем я думал и сколько времени там пробыл, как вдруг раздавшийся над самым ухом моим хохот вывел меня из задумчивости.

Вздрогнув, я поднял глаза. Я был уже не один в кабинете: какой-то человек лет пятидесяти пяти стоял передо мною – среднего роста, морщинистый, сгорбленный, поседевший, с широкой костью, со взглядом серых глаз исподлобья, с горькой улыбкой на лице, грязный, в отрепьях, полунагой, отвратительный.

По-видимому, дверь отворилась, выплюнула его, потом снова затворилась, а я и не заметил этого. Кабы смерть-то приходила так!

Несколько секунд мы пристально глядели друг на друга: он, продолжая свой смех, походивший на хрипение; я – полуудивленный, полуиспуганный.

– Кто вы? – спросил я его наконец.

– Странный вопрос! – ответил он. – Отпетый!

– Отпетый? Что это значит?

Вопрос этот удвоил его веселость.

– Это значит, – вскричал он захлебываясь от хохота, – что Шарло [5] будет играть в мяч моею сорбонною через шесть недель, точно так же как твоим пнем через шесть часов. Ха-ха! Понял на- конец?

И в самом деле я побледнел, волосы у меня встали дыбом: это был другой осужденный, нынешний, тот, которого ждали в Бисетре, мой наследник.

Он продолжил:

– Что делать? Вот тебе моя история: я сын отличного вора; жаль, право, что Шарло вздумалось в один прекрасный день подвязать ему галстук. Это было, когда еще царствовала, милостию Божиею, виселица. На шестом году у меня не стало ни отца, ни матери; летом я вертелся колесом в пыли на больших дорогах для того, чтоб мне бросили су из окон проезжавших карет; зимой бегал по грязи босиком, дуя в посиневшие от холода руки; сквозь прорехи панталон виднелось голое тело. Девяти лет я уже начал запускать грабли [6]; то залезу в карман, то слуплю с кого-нибудь кожу [7], – десяти лет был воришкой, а потом, я кое с кем познакомился и в осьмнадцать стал мазуриком: взламывал лавки, подделывал вертушки [8]. Меня схватили, лета были подходящие, и сослали на галеры. Каторга штука тяжелая: спишь на голых досках, пьешь колодезную воду, ешь черный хлеб да таскаешь за собою глупое ядро, которое ни к чему не служит. А палочные да солнечные удары! Заметь, что тебя всего выбреют, а у меня волосы были такие славные, густые… Ничего, вытерпел! Пятнадцать лет проходят скоро: мне было тридцать два года. Вот в одно прекрасное утро дают мне подорожную и шестьдесят шесть франков, что я скопил в пятнадцать лет каторги, работая по шестнадцати часов в день, по тридцати дней в месяц, по двенадцати месяцев в год. Нужды нет. Мне хотелось сделаться честным человеком с шестьюдесятью шестью франками, а под моим рубищем скрывалось более добрых чувств, чем под рясой иного аббата.