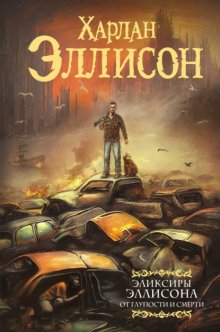

Эликсиры Эллисона. От глупости и смерти бесплатное чтение

Harlan Ellison

THE ESSENTIAL ELLISON: A 50-YEAR RETROSPECTIVE

© The Kilimanjaro Corporation, 1991

© Перевод. М. Вершовский, 2019

© Перевод. Н. Виленская, 2020

© Перевод. Е. Доброхотова-Майкова, 2022

© Перевод. М. Кондратьев, наследники, 2022

© Перевод. М. Левин, 2020

© Перевод. Н. Нестерова, 2022

© Издание на русском языке AST Publishers, 2023

IX. Кровь сердца

«Поиск не менее важен, чем открытие».

«Интрижка с троллем».

Новое предисловие к сборнику рассказов Эллисона «Любовь – всего лишь секс с бо́льшим количеством букв», изд-во «Пирамида», 1976.

Вполне очевидно, что во многих своих работах Харлан раскрывает себя. Иногда это замаскировано – хотя и тонко – под выдумку, иногда под воспоминания. В нашей коллекции вы найдете множество примеров тому. В других случаях Харлан отбрасывает маски и, насколько это возможно, показывает нам свою истинную сущность. Делая это, он дает читателю возможность всмотреться в самого себя, понять себя, обрести смелость в следовании его примеру. Потому что Харлан имел мужество говорить громко и открыто.

В своих книгах Харлан сочетает ребенка и взрослого человека. Он неутомимый комментатор доли человеческой, твердый и действенный голос – хотя сам он и возражает против столь выспренних определений. Но если он и настаивал на том, что он обычный закоренелый бузотёр, обычный брюзга, обычный вольнодумец, человек, движимый более гневом, чем заранее избранной моральной целью, – в его литературе все же трудно не увидеть современный аналог Бэкона и Босуэлла, Обри и Дефо, человека читающего и трактующего собственную эпоху так, как он ее видит. Но это голос нашего времени, голос человека, живущего в нем, а не просто становящегося в позу, потому что ему нравится эта роль.

Записки и хроники Харлана – это не академические тексты, написанные для того, чтобы побудить вас принять преподанные в них факты. Они вспыльчивы, человечны, непочтительны, решительны, вдумчивы и печальны. Они выстроены так, чтобы добиться главной цели: поведать читателю о мире то, что Харлан считал необходимым. Ясно и отчетливо. Потому-то они столь многих приводили в ярость.

Конечно, легко сказать, что эти эссе – просто ряд его мнений по тому или иному поводу, не более и не менее. Но факт остается фактом: мнения Харлана обретают силу и мощь проповеди, становясь морализаторской интерпретацией этих фактов. Как мы уже видели в его эссе «Валери», он, ничем не ограничивая себя, методично использует в качестве материала собственную жизнь, чтобы поведать нам, как оно было и, возможно, как оно будет всегда, пользуясь пережитым и прожитым, чтобы с тем большей силой донести свою главную мысль, погрузиться в универсальное, реагируя на что-то в собственном микрокосме, проблему здесь, мысль там. Он заставляет нашу кровь закипать, когда его мнения идут вразрез с нашим, или когда его манера подачи заставляет нас идти туда, куда нам идти не хотелось бы. Когда Харлан диктует нам условия, называет вещи своими именами и побуждает нас видеть мир таким, каким он видит его, от его слов невозможно отмахнуться.

Первое эссе, «Из Алабамы с ненавистью» (1965) появилось в одном из неприличных журналов для мужчин, которых в 1960-е расплодилось великое множество. Тогда оно было озаглавлено «Марш на Монтгомери». После убийства одного из Кеннеди Америка пришла в такое замешательство и погрузилась в такой хаос, который вскоре поглотил Мартина Лютера Кинга и второго из братьев Кеннеди. Харлановское осуждение ненависти и предрассудков – это острая журналистика в сочетании со здравым смыслом, но «девятый вал истории», о котором он говорит, накатывался неумолимо.

Он не пытался предсказать, какой станет душа Америки через тридцать лет, но не думаю, что она стала настолько здоровой, насколько надеялся он.

В 1972–1973-м «Букварь» Харлана Эллисона регулярно печатался в газете «Свободная пресса Лос-Анджелеса», выдающемся образце тогдашней прессы «андеграунда». Газета вспыхивала и гасла в такт с меняющимися временами. Это было своеобразным продолжением предыдущей колонки Харлана, посвященной анализу телевидения. Она выходила под названием «Стеклянная сиська». Материал обеих колонок сохранился в двух солидных томах. «Букварь» был чем-то вроде открытого дневника, заполненного событиями харлановской повседневной жизни – и его реакции на эти события. Две подборки в настоящей коллекции, «Мой отец» (1972) и «Моя мать» (1976) – последняя появлялась в журнале «Saint Louis Literary Supplement», где колонки время от времени печатались. Обе они представляют собой рискованные и откровенные эссе, но в то же время они были и мягче, и добрее, чем можно было ожидать в условиях тогдашних социальных кризисов.

Кажется, из самой глубины души вопиет очерк «Усталый старик» (1975), который явился результатом встречи Харлана с Корнеллом Вулричем на вечеринке нью-йоркских писателей. Однако никто кроме Харлана не помнит, чтобы Вулрич там был. Это откровенный и эмоциональный портрет одного из любимых писателей Харлана, а финал его позволяет нам разделить его чувство преклонения перед своим героем.

«Подай-Принеси в цирке, или Воспоминания о карнавале» (1982) – воспоминания Харлана о трех месяцах работы на третьесортной разъездной ярмарке и о трех днях, которые он провел в тюрьме в штате Миссури, откуда следовал еще один урок, известный нам, но так нами и не усвоенный.

А в «Странном вине» (1976) автор без обиняков рассказывает о том, что этот мир – лучший из всех возможных миров.

Во всех этих эссе вы не найдете ни пустот, ни тщательного отбора слов, которые должны были бы усыпить наше внимание своей монотонностью. Нет, здесь наличествует страсть: кипящая и яростная, отчаявшаяся, но ищущая, всегда пребывающая в поиске истины. И если поиск приводит к ярости – что ж, быть по сему.

«Я тявкающая собачка с маленькими острыми зубами. Часто я так же неправ, как и вы, часто глуп, как и вы, часто самодоволен, как и вы. Но я в рабочем состоянии. Как и вы».

«Зловещие заметки для вечернего отдыха», предисловие к сборнику «Мой голос дрожит от гнева», изд-во «Доннинг», 1985.

Из Алабамы с ненавистью. Еще одна заметка из чистилища

25 марта 1965 года, четверг. Марш по стране слепых. Город Монтгомери, штат Алабама, в жару смердящий разложением, задыхающийся от злобы двух столетий расизма, убийств и морального убожества, оснащенный скрытыми от посторонних глаз реликвиями аристократов Юга: веревки для линчевания, ружья 12-го калибра, паскудные туалеты типа «сегрегированные, но равные», электрошокеры, отряды убийц ночью и расчетные чеки днем.

Да, оснащенный всем этим – и ждущий прибытия чужаков.

25 марта. Пятьдесят тысяч человек, идущих по красным глинистым дорогам Алабамы и поющих на марше. Чужаки, пришедшие объяснить сумасшедшим расистам, что Гражданская война давно закончилась, что дом, разделившийся сам в себе, не устоит, что обители зла, в которую превратилась Алабама, никто в Соединенных Штатах уже не потерпит.

Марш свободы в Монтгомери, штат Алабама.

Тенденциозные сообщения в печати.

И если ты не шел с нами в марше, то можешь пойти на ***. Возможно, тобой двигали какие-то благородные мотивы. Не знаю, я их не обнаружил. Просто наступило время расчета, время отказа от салонного либерализма, время прекратить кудахтанье об ужасающих преступлениях и не менее ужасных условиях жизни. Время действовать. Время платить по счетам. Время mea culpa, когда виноват каждый. Потому и я пошел в марше.

Вместе с тысячами других – со всей страны, со всего мира. Был представлен каждый штат: Нью-Мексико, Индиана, Нью-Йорк, Флорида, Огайо. Порядочные мужчины и женщины из Парижа и Лондона. С Гавайев и Аляски. Слепой мужчина, пришедший пешком из штата Джорджия. Богатая дама в мехах из Беверли-Хиллз. Одноногий герой, участвовавший еще в первом марше Трехсот, проделавший путь от Сельмы, где люди гибли еще несколько дней назад, до Монтгомери, где какой-то подлый расист вывесил флаг Конфедерации, как жест сопротивления, и спрятался за дверями, закрытыми на все замки.

И даже после марша, даже после всех бесконечных речей, женщину из Детройта буквально расстреляли на той же самой дороге между Сельмой и Монтгомери. Виола Лиуццо стала еще одним занумерованным трупом.

Черт подери их всех! Черт подери их вывихнутые, изуродованные мозги, их гнилые убеждения, всех этих двойников гитлеровских головорезов. Даже после того, как они видели пятьдесят тысяч человек, собравшихся в выгребной яме, называемой штатом Алабама, чтобы словом, телом и делом заявить: «Освободи этих людей!» – даже и после этого, при всех произнесенных словах, негодяи убивали снова.

И снова. Похоже на то, что это никогда не прекратится, пока не наступит время и человечество не исчезнет, погрузившись в океан забвения, когда не станет ни черных, ни белых – ни Человека вообще! Все эти разговоры о Человеке, а на марше разговоры о Боге… Но где был Бог для маленьких девочек в Бирмингеме? Где был Бог для преподобного Риба? Для миссис Лиуццо? Для всех безымянных чернокожих, которых сжигали и вешали, калечили бритвой и ножом, расстреливали из ружей? Я не могу говорить о Боге. Я могу говорить только о Человеке.

Самолеты вылетали из Бербанка. Три самолета – из аэропорта Локхид, где Богарт прощался с Ингрид Бергман в «Касабланке». Триста священнослужителей, студентов, актеров, домохозяек, клерков, писателей, водителей грузовиков, поэтов. Сначала все думали, что хватит одного самолета, но за два дня до нашего вылета пришлось подрядить еще один, а ранним утром в четверг – и третий. И все равно людям продолжали отказывать. Зал ожидания превратился в сумасшедший дом, люди толпились у стойки регистрации, крича: «Дайте мне улететь!» Почему они так яростно за это сражались? Почему было не воспользоваться удобным предлогом и не лезть в пасть зверю?

Потому что все, что я видел во время марша на Монтгомери, это Человек во всем своем благородстве – и во всей своей мерзости. Если вам нужны детали, если вам нужны строгие цифры, если вам нужна история, все это было зафиксировано и записано. А я пишу, черт бы их всех побрал, о своих личных впечатлениях. Мужчины и женщины, которые, конечно же, предпочли бы залечь дома в теплую кроватку или отправиться на дискотеку. Они сражались и толкали друг друга, чтобы выложить свои деньги за билет. Я был в самой гуще толпы. И у меня нет ответа на вопрос «почему».

Но в самолете, забитом абсолютно незнакомыми мне людьми, – несмотря на то, что нас объединяло общее дело, – меня внезапно одолели странные и пугающие мысли. Все люди на этом рейсе, летящие по направлению к всеобщему братству – что, если мы потерпим катастрофу и окажемся вдали от цивилизации, и у нас не будет никакой еды кроме той, что мы везли с собой в рюкзаках? Разве мы не набросились бы на этого хорошо одетого чернокожего джентльмена с сумкой фруктов в руках? И куда бы подевалось тогда наше братство? И до меня дошло: вся истерия у стойки регистрации, вся толкотня, все эти стадные эмоции…

Это было взаправду! Это были реальные люди.

А то, куда мы летели, то трудноопределимое, то во что мы верили и что собирались делать… Это была всего лишь идея. Просто мысль.

И она, пугающим и неизбежным образом, не была реальностью. И я знал: эти люди не обязаны нравиться друг другу, не обязаны любить друг друга, они друг другу абсолютно чужие существа, летящие к мечте.

Но мечту невозможно заселить людьми. Только суровая реальность позволяет ощутить присутствие других. Я почувствовал себя очень одиноким.

Потому что там, внизу, был Монтгомери, штат Алабама. Это была реальность.

А здесь, в самолете, была мечта. И мысль о том, что мечта эта не была частью реальности, пугала меня. Люди, живущие в этом штате, существуют в нем постоянно, а не просто прилетают на денек или недельку, а потом возвращаются назад к холмам Голливуда, к безопасной жизни. Я похолодел при мысли о том, что мы вот-вот вторгнемся в их реальность.

Внизу мы должны были встретиться с участниками Первого марша, прошедшими пятьдесят миль по шоссе 80 от Сельмы до Монтгомери.

Все демонстранты, прилетавшие отовсюду, должны были встретиться в трех милях от Монтгомери, в городке Сент-Джуд, в больнице и в школе. Мое первое впечатление наполнило меня страхом. Так, должно быть, чувствовали себя заключенные со всей Европы, впервые увидевшие Бухенвальд или Дахау. Снаружи, по внешней стороне колючей проволоки, с интервалом в пятнадцать метров стояли бойцы Национальной гвардии Алабамы.

Внутри ограждения бивуак выглядел как-то… неуместно.

Площадка была забита группами людей, по две, а то и по три сотни. Неорганизованные, растерянные. Грязь была повсюду. Жирная, чавкающая грязь Алабамы, которую месили тысячи ног еще с прошлого дня. Это был концлагерь. И солдаты за колючкой смотрели не вовне, как было бы, если бы они защищали людей внутри…

Когда мы оказались внутри, я попытался поговорить с нацгвардейцами. Точнее, задать им два вопроса. Я пересек пустое пространство, отойдя подальше от всех толпившихся внутри колючки людей и подошел к трем бойцам, стоявшим вместе. Двое сразу же отошли.

– С каким интервалом вас расставили вокруг колючки? – спросил я.

– Я не знаю.

– Вы из Национальной гвардии Алабамы?

– Я не знаю.

Он повернулся и пошел прочь. Я смотрел ему вслед. Избави нас Боже от людей, которые делают то, что очень не хотели бы делать. И делают это лишь потому, что им был отдан приказ.

Позднее я еще более отчетливо осознал мой страх перед этими южанами, согнанными сюда, чтобы служить ненависти, потому что единственный момент реальной опасности исходил от них.

Мы должны были начать марш, пройдя три мили вглубь Монтгомери к зданию Капитолия, в 9 утра. Но мы никуда не двинулись до одиннадцати. Выстраиваясь в колонны, шеренгами по трое, мы стояли и ждали в грязи, а потом начался дождь. Он холодной моросью брызгал прямо на нас. Люди доставали из рюкзаков зонты и плащи.

Внезапно заблеяли матюгальники на грузовичке. Какой-то негритянский комик неумело подражал разным деятелям… И никак не мог остановиться. Он изображал Уоллеса, Рузвельта, Ральфа Банча, Линдона Джонсона, Пауля Тиллиха… Каждые несколько минут он разражался злыми вставками на предмет того, что все «беляши» – сукины дети. Это было в очень дурном вкусе и очень не ко времени. В конце концов, все мы, собравшиеся здесь, прибыли, чтобы сделать то, что в наших силах, послужить справедливости, без обычной для белых поспешности заправлять всем. Мы стояли, а этот комик хрипел, обращаясь к нам, пока не раздались голоса, предлагающие брать штурмом не Капитолий, а этот проклятый грузовик с матюгальниками.

Потом участники Первого марша трехсот в своих флуоресцентных жилетах дорожных рабочих, с флагами США в руках начали шагать вперед, и мы, в приподнятом настроении от того, что началось хоть какое-то движение, последовали за ними. Волна за волной, шеренга за шеренгой, дети, взявшись за руки, женщины с пакетами с едой, чернокожие и белые, со сверкающими глазами, мы выходили на шоссе Джефферсона Дэвиса.

Время от времени из рядов взмывала вверх песня. Мы шли уже четыре часа. Впереди меня одноногий Джим Летерет из Сагино, штат Мичиган, скакал на своих костылях, расплывшись в улыбке.

Группа подростков из Монтгомери шагала рядом с нами, прибывшими из Лос-Анджелеса, и я впервые расслышал слова их песни:

– В сердце своем ты знаешь, что ты не прав… В сердце своем ты знаешь, что ты не прав… В сердце своем ты знаешь, что ты не прав… Здесь в Монтгомери, штат Ала-ба-ма!

Это была странная и требовательная кричалка, под которую мог бы танцевать Придурок:

– Хуп-де-хуп… Хуп-де-хуп… Хуп-де-хуп…

И потом зловещее, угрожающее и требовательное:

– Ага. Ага. Ага. Ага. Ага.

Это была старая кричалка, которую обращали к штрейкбрехерам. Грозное предупреждение.

– Мы идем. Мы ждем вас. Попробуйте сделать что-нибудь. Сломайте палки о наши спины. И потом посмотрим, кому раскроят башку, Хуп-де-хуп… Хуп-де-хуп… Хуп-де-хуп… Ага. Ага. Ага. Ага. Ага.

Марш прошел по 80-му федеральному шоссе и стал углубляться в негритянские кварталы.

Представьте себе все мыслимые клише бедности и отчаяния. Погрузите их в котел вашего воображения. Но и тогда они не достигнут планки того убожества, в котором живут темнокожие мужчины и женщины в Монтгомери, штат Алабама. Дома, никогда не видевшие краски, хижины из картонных панелей, не имеющие фундамента. Дома, где при подметании не нужно брать в руки совок для мусора, потому что мусор проваливается сквозь щели в полу.

Дома, где стены обклеены не обоями, а старыми газетами, картонные коробки, в которых гуляет холодный ветер. Полных людей очень немного. И абсолютное отсутствие расистского клише: «Они живут в грязи, но ездят на огромных кадиллаках». Кадиллаков здесь нет. Но есть высохшие старики, сидящие на крыльце в чистой, но заношенной до дыр одежде. Есть маленькие дети, бегающие друг за другом в чулках, натянутых на головы. Есть грязные открытые стоки для нечистот возле каждого дома – потому что муниципалитет не считает нужным снабдить местный люд адекватной канализацией. Есть тотально неадекватные магазины – маленькие клетушки с обязательной рекламой кока-колы, ниже которой располагается название самого магазинчика. Единственное, что выглядит ярким и свежим – реклама кока-колы. Боже, благослови американскую экономику, всепроникающую любовь корпораций! Картинка на обочине: дюжина маленьких детей, тоненькими голосами поющими вместе с тысячелетним негром «We Shall Overcome». На их лицах ни единой улыбки.

Улыбки были на лицах тех, кто шагал в колонне на марше. Негры, сидевшие у домиков вдоль дороги, были слишком напуганы: что, если их хибарки сожгут, или их самих линчуют, или выгонят с работы, если они примут участие в марше (что и подтвердили события последующих нескольких дней) – и потому они молча наблюдали за нами. Сидя на крыльце и стоя на тротуарах, – эвфемизм для дорожек, присыпанных щебенкой – они смотрели на текущую вдоль дороги человеческую реку – на тех, кто приехал в Алабаму, чтобы поклясться в верности их делу. И, когда поющие люди шагали мимо их хижин, их обитатели спонтанно начинали аплодировать в такт песне и подпевать, но неизменный страх тут же возникал за их спинами, и они умолкали. Это было жутковато и трагично.

Старая беззубая женщина, преодолев себя, бежала вдоль колонны, радостно выкрикивая слова песни. Она вцепилась в меня, пыталась меня обнять просто потому, что пришла в восторг от того, что мы существуем, что мы приехали туда, куда приехали.

– Давай, мама! У нас найдется для тебя место, – кричал Пол Роббинс, фотограф, прилетевший со мной.

Все смеялись и танцевали, а она хлопала в сухонькие ладошки, сияя как ребенок. Мы шли дальше, а старуха уже улыбалась тем, кто шел за нами – и они невольно улыбались в ответ.

Девочка из средней школы Монтгомери шагала рядом со мной. Она указала рукой на здание с вывеской «Лайкос Клаб».

– Сюда мы ходим на уроки музыки, – сказала она. Простая фраза, но в ней пульсировала ярость.

Это было единственное место, куда им разрешалось ходить. Мы повернули вправо, шагая по красной глине, и внезапно у нас под ногами появился асфальт.

Начались кварталы белых низов среднего класса. Ощутимый переход от Ниггер-тауна к поселениям Белой Рвани.

С точки зрения цивилизации это было всего в полушаге от позорного гетто, которое мы только что прошли, но именно здесь мы столкнулись с самым озлобленным отношением…

(Когда я служил в армии и мы базировались в Джорджии, я беседовал с тупейшим представителем белой бедноты, рядовым первого класса. Вот что он мне поведал:

– Я бедняк, – говорил он с горечью. – Настоящий бедняк. Беднее не бывает. Образования у меня нет, и дома меня не ждет ничего. Останется разве что трахаться и стареть. Я полный нуль, чувак, полный нуль. Как грязь у нас под ногами. Но есть кое-что, по сравнению с чем я человек. Я лучше, чем ниггер. И сделаю все, чтобы так оно и было впредь.

Популярное изложение того, чем права южных штатов отличаются от гражданских прав.) На крыльце сидела белая пара, мужчина и его жена. Они пили чай и даже не видели, что по их улице идет марш свободы. Их мир был выше этого.

И на этом участке дороги ничего не происходило.

Ничего не происходило в Алабаме, как убеждало телевидение в воскресенье. Вообще ничего. О чем они думают, шагая по этой дороге? Чего ищут? Саранчу? Идут мимо негритянских школ. И темнокожие дети высовываются из окон, торжествующе вопят, призывая нас идти вперед, учителя машут нам руками, плачут от счастья. «Покажите этим негодяям!» И название школы крупными буквами: ШКОЛА ЛАВЛЕСС. Да.

Снова поворот. На склоне холма веранда жилого отеля. На ней толпа белых дамочек среднего класса, сливки женского пола американского юга.

– Угодники ниггеров! – заорала старая блондинка.

– Идите на… – слова второй утонули в песне, которую пели темнокожие участники марша:

– Скажите Джорджу Уоллесу, скажите Джорджу Уоллесу, скажите Джорджу Уоллесу, что нас не повернуть назад!

Третью дамочку так трясло от ярости, что она не могла прокричать, что желает нам сдохнуть, чтобы всю федеральную трассу усыпали наши трупы – и все, что она смогла сделать, это повернуться к нам спиной, оттопырить зад и сделать вид, что она пускает ветры.

– Высокий класс, мадам! – прокричал я. – К-Л-А-З!

И мы шли дальше. Напуганные? Нет, еще нет.

Хотелось пить. Солнце было высоко в небе, и нас начало припекать.

– Боже, мне бы стакан воды, – пробормотал я.

– Почему бы тебе не подойти к тому крыльцу и не попросить водички у белых? – с насмешкой проговорил черный паренек, студент из городка Таскиги.

Я улыбнулся в ответ.

– А что, это создаст проблемы для марша?

Он мотнул головой.

– Нет, это создаст проблемы для тебя.

Я вышел из строя. А вдоль рядов уже прокатывалась весть: белый парень собирается попросить воды… И никто никогда ему этой воды не даст.

Позади меня колонна замедлила шаг и остановилась. Все столпились, наблюдая за мной и ожидая неприятностей, даже с нетерпением предчувствуя, что эти неприятности начнутся. Ниже по улице стоял жилой отель. Группа женщин, облокотившись на перила, наблюдала за происходящим. Я прошагал к ступенькам. На террасе в плетеных креслах сидели три женщины.

– Простите, мэм, – обратился я к той, что потолще, – не могли бы вы дать мне стакан воды?

Она пялилась на меня, ничего не понимая. О чем ее, черт дери, просит этот северянин, еврей, коммунист? Она же ничего ему не сказала?

– Стакан водички, мэм, – повторил я.

Рыжая дамочка, сидевшая рядом с толстухой, наклонилась к ее уху.

– Он говорит, что хочет воды. Он говорит: пожалуйста.

Толстуха поднялась и вошла в дом. Рыжая обратилась ко мне.

– Не такие уж мы плохие, как вам о нас понарассказывали, – она произнесла это с неподдельной грустью.

– Не такие, как кто? – спросил я, прикидываясь остроумным пареньком.

– Ну, как, знаете, как другие, как те, что вам рассказывали.

– Кто мне рассказывал, мэм?

– Вы знаете. Не такие уж мы плохие, честно.

– Да, мэм. – Я улыбнулся ей. – Но некоторые из вас все-таки не слишком хорошие люди. И если вы сидите, ничего не предпринимая, и позволяете им уродовать ваш родной штат, вы так же виновны, как и они. Я прилетел из Голливуда, чтобы посмотреть, чем я смогу помочь.

Она уставилась на меня. Я произнес волшебное слово: Голливуд. Стало быть, я не коммунист. Еврей, поклонник негров – наверное, но не коммунист. И при моих вежливых манерах я, скорее всего, и не битник.

Толстуха вернулась с водой. Я долго пил из стеклянного стакана и вернул стакан его хозяйке.

– Большое, большое спасибо, мэм. – Я расплылся в улыбке, зная, что сейчас на моей левой щеке появляется милая ямочка.

– И расскажите им, что мы дали вам стакан воды, – сказала рыжая, улыбнувшись и считая разговор оконченным.

А если бы я был чернокожим? Я не произнес это вслух, потому что хотел показать им, что можно общаться иначе, и не хотел настраивать их против себя. Я вернулся в строй, люди снова зашагали вперед, а я повторял то, что мне сказали: не такие уж они плохие в этих краях. Студент-негр бросил на меня испепеляющий взгляд.

– Смотри, не купись на все эти «оки-доки», – предупредил он меня.

Хуп-де-хуп. Ага. Ага. Ага. Ага. Ага.

Мы свернули на главную артерию, Декстер-стрит. Прошли мимо отеля «Джефф Дэвис». Белые деревенщины стояли на каждом углу в джинсе и белых рубашках, салютуя нам средним пальцем. Один из них проворчал, обращаясь ко мне:

– Где ты хочешь добиться своей свободы, бой? В Нью-Йорке? Филадельфии? Чикаго?

Я улыбнулся в ответ. Пошел ты нахрен, Джек.

Идем мимо кинотеатра «Парамаунт». Афиша: Элвис Пресли в фильме «Счастлив с девушкой».

– Этот не из наших, – сказала чернокожая школьница. У меня едва не остановилось сердце. Так легко забыть, где ты и почему.

Шагаем мимо Джей Джей Ньюберри. На втором этаже – офисы городской управы Монтгомери. У них в окне гигантский плакат: Мартин Лютер Кинг в окружении группы людей, и подпись: МАРТИН ЛЮТЕР КИНГ КОММУНИСТ! Хуп-де-хуп. Хуп-де-хуп.

Белая официантка в ресторанчике смотрит на меня через оконное стекло. Я улыбаюсь ей и подмигиваю. Она одаряет меня улыбкой. Мы флиртуем.

Если бы я захотел остаться здесь на пару дней, я нес бы им Благую Весть, оплодотворил бы местных женщин, разворошил бы весь этот бардак.

Окно на втором этаже, агентство фирмы «Понтиак». Мужчина в сером костюме.

– Катитесь туда, откуда пришли, ссучьи вы дети, любовнички черномазых!

О, это южное гостеприимство.

Подростки в конце колонны запели марш свободы на мелодию, будто написанную для фильма «Придурок». Они танцуют на Декстер-стрит. И еще один танец. И сразу же третий. Бдыщ! Да! Последний всплеск. Мы дошли до подножия холма, дальше дорога вела к площади и зданию Капитолия. Кто-то указал рукой на здание и что-то прокричал. Купол Капитолия. Американского флага нет. Развевается флаг штата Алабама с красным диагональным крестом на белом фоне. А под этим крестом – звезды и полосы флага конфедератов. Губер Джордж, Губер Джордж, насколько ты в себе уверен? С патронами от ружей, с воплями линчующей толпы, с плевками на остальную Америку – всё до кучи! Мы слушали речи, все до единой. Они зудели часами и, как говорят в шоу-бизнесе, «потеряли внимание публики». Но это было не важно, мы поддерживали их до конца. Они даже могли бы читать вслух «Бармаглота» Льюиса Кэрролла. И так оно было до тех пор, пока Джимми Болдуин не представил Кинга. Когда-то Болдуин был проповедником. Ибо сказано было: Седрах и бывшие с ним отроки[1] снова вошли в жерло печи, и из пламени ее вышел Мартин Лютер Кинг, который сказал все, что должно было сказать.

И мы там стояли, и сидели, и лежали – тысяча за тысячей, пока армейские снайперы на крышах зданий пялились на нас. Они установили пулемет на здании Национальной Безопасности в Монтгомери. Еще один – на крыше офисного здания напротив него, и два пулемета на сошках прямо в здании Капитолия. Они целились в нас и поводили стволами, о, как мы польем свинцом этих поклонничков черномазых, всю эту сволочь, о, как мы утопим их в крови! И главный головорез Уоллеса, Эл Линго, шнырял по толпе – инкогнито. Мы были как жертвенные голуби, пожелай Уоллес организовать еще одну «бойню в Шарпевиле». Добавим еще и то, что «защитники» из Национальной Гвардии Алабамы (с нашивкой флага Конфедерации на груди выше нашивки с флагом США) смотрели в толпу. А вовсе не вне ее.

Защита? Отметим: я уверен, что это была расчетливая стратегия, мобилизовать нацгвардейцев из южан. Может, это было подсознательной жаждой наказания: охранять тех самых людей, которые угрожали их образу жизни. А может статься, это было предупреждением чужакам, потому что под формой даже полиции штата были все те же ребята Уоллеса.

И еще добавим: красные глаза на вызверившихся физиономиях, толстенные шеи, челюсти, сжимающиеся от ярости, когда Кинг разносил вдребезги их алабамский расизм.

И песни… О Боже, какие песни! Пятьдесят тысяч голосов, направляемых Гарри Белафонте. Уоллес прятался в Капитолии, рассматривая нас через створки жалюзи. Интересно, Губер Джордж наслаждался этим так же, как и криками чернокожих в лунную ночь? Я услышал голоса старого негра и его жены. Они стояли за моей спиной, у баррикады из рогаток.

– Здесь уже никогда не будет так, как прежде, – уверенно говорил он. Его жена мотнула головой.

– Думаешь, они сложат лапки и помрут?

Горький голос реализма на фоне мечты.

Он пожал плечами и негромко повторил:

– И все равно, уже не будет как прежде.

Я достал из рюкзака салями и бутылку. Потом, вспомнив, что моя бутылка пуста, я одолжил воды у Гольдстоуна, режиссера ТВ, который решил, что и для него настало время заплатить долг обществу. Мы нарезали салями и передали колбасу по кругу. Один из чернокожих подростков заулыбался:

– Кошерная?

– Была кошерная, когда мы вылетали из Лос-Анджелеса, – ухмыльнулся Гольдстоун. Мы перекусили и передали по кругу бутылку воды. Но негры не станут пить из одного сосуда с белыми. Старые страхи умирают не сразу.

Покончив с трапезой, мы отправились к пустому паркингу, где нас должны были ждать автобусы. На них мы должны были вернуться в аэропорт Монтгомери и уже оттуда вылетать домой. Я хотел было остаться на несколько дней, чтобы посмотреть, чем все это закончится, но нас всех едва ли не умоляли отправиться по домам.

Возможно, они располагали информацией о том, что нас может ждать судьба Виолы Лиуццо.

Мы ждали на пустом паркинге долго, очень долго, все мы, три сотни с лишком человек. Автобусы не появлялись. За нами стеной стояли нацгвардейцы с оружием наготове – угрожающее зрелище.

– Я хочу колы, – сказал я, обращаясь к Полу Роббинсу. В двух кварталах от нас была автозаправка с небольшим магазинчиком.

– Бога ради, не ходите туда! – крикнул кто-то из толпы. Однако страха в голосе не было. И мы отправились в сторону заправки.

Когда мы шли мимо нацгвардейцев, они принялись клацать затворами своих старых карабинов. Тупые ублюдки, они что, пытаются нас запугать? Я-то знал, что в их М-1 не было патронов. На их форме даже не было запасных рожков. Ублюдки тупые. Они ворчали нам вслед всякую гнусь типа «обожатели ниггеров» и «Катись туда, откуда приехал, ты, сукин сын, пидар!» Один внезапно вышел нам наперерез с винтовкой в положении «на грудь» и требовательным голосом спросил, глядя на меня:

– Откуда ты, сынок?

Я ответил ему ледяным взглядом.

– Я из Нью-Йорка, сынок. Я, кстати, полковник запаса армии Соединенных Штатов, и если ты не хочешь, чтобы я позвонил твоим командирам и попросил их взгреть тебя как следует, то на раз-два ты вернешься в строй, марш, марш, сопляк!

Повернувшись кругом, он пробормотал под нос:

– Ты свое еще словишь.

Мы повернули за угол. Мне приспичило в туалет, но кабинки для белых были заняты: и мужские, и женские. И я прошел в туалет для «цветных». Ну а что? Я белый, а белый – это цвет. У владельца заправки был тромбофлебит. Мы купили свою колу и отправились назад. Вояки уже перекрыли улицу. Пришлось идти в обход. Три квартала на север, три квартала на запад, три квартала на юг. Теперь мне и впрямь стало страшно.

Нас было пятеро. Мы шли к нашей площадке кружным путем. Перекрывать улицы не было никакого смысла. Мои спутники начали двигаться бегом. Да черт меня дери, если я позволю этим засранцам-расистам гонять меня как кролика. Я вразвалочку подошел к нашей группе.

– С какой стати спешка? – спросил я у негра, одного из наших.

– С той, что я не могу провести ночь в отеле «Джеф Дейвис», – ответил он. Серьезный аргумент. Я тоже побежал рысью.

Автомобили и грузовички ехали вдоль дороги. Из их открытых окошек неслись угрозы:

– Когда стемнеет, мы до вас доберемся, сучьи вы дети!

Изрядно напуганные, мы наконец добрались до паркинга.

Автобусов так и не было. А чуть позже стали уходить нацгвардейцы. Правительство обещало нам: «Защита будет обеспечена до тех пор, пока все не улетят из Монтгомери». Ну да. А тем временем мы торчали здесь, и опускались сумерки, и озверевшая толпа уже была рядом с нами. И машины с краснорожей гопотой кружили, кружили и кружили вокруг паркинга…

(Случайность? Совпадение? Паранойя? Кое о чем мы тогда не знали: водители автобусов бросили работу. Везти нас они отказались.) Один автобус притормозил на обочине, рядом с бредущим по улице молодым пресвитерианским пастором. Дверь автобуса открылась, и очередной герой Алабамы высунулся наружу:

– Сегодня ночью мы из вас все дерьмо выбьем, вы, бляди, пидары, ублюдки вы сраные, ну погодите, еще нюхнете лиха! – и автобус, удирая, рванул с места.

И необъяснимо, но факт: нацгвардию уже убрали.

(Случайность? Совпадение? Паранойя? Может быть.) Наконец они все-таки выделили три автобуса. Водителям обещали сверхурочные. Автобусы прибыли. Я рванул к первому. Героизм быстро сдувается, особенно когда в воздухе пахнет кипящей смолой.

Набившись, как сардины в банке, мы ехали в аэропорт. И тут маленький белый с черными пятнами песик бросился на дорогу. Водитель мог избежать наезда, и нас бы даже не тряхнуло, но он продолжал ехать прямо. Несчастный песик попал под левое переднее колесо. Собачонку швырнуло назад, и она пробарабанила тельцем «бум-бум-бум» до самого заднего моста. Водитель и глазом не повел. Он просто посмотрел на часы, отмечая время столкновения, чтобы потом внести его в путевой лист. Было 18:06.

Приключений было больше, гораздо больше. Нам не подали трап к самолету. Его мы ждали часами.

На борту самолета нашли бомбу. А впереди ведь еще и девятичасовой полет домой! Виола Лиуццо. Ее убили, когда она торопилась в Монтгомери, чтобы забрать людей, застрявших на паркинге.

Опасность была гораздо ближе, чем мне хотелось в том признаться.

Но теперь все кончилось. Я провел там один день, хватит. Не велико достижение, не велик подвиг, ни тебе орденов, ни ленточек. Один день там, где молодой негр, студент колледжа, подвел итог: «Мы живем в состоянии постоянной настороженности. Даже в лучший из дней, в самый обычный день, уходя из дома утром, ты не знаешь, что произойдет, любая мелочь, какой-нибудь расист, накачавшийся виски, неверный шаг, и ты уже никогда не попадешь домой». А я направлялся домой и мог лишь твердить про себя: «О Боже, Боже правый, позволь мне выбраться поскорей из этой выгребной ямы!» Но здесь оно и ныне по-прежнему. Виола Лиуццо была белой, и ее имя попало в газетные заголовки. Но красная грязь Алабамы скрывает трупы сотен безымянных чернокожих, которые в заголовки уже никогда не попадут. От них не останется даже имен на могильных камнях.

Время платить по счетам? Да, друзья мои, именно это. Настало время Mea Culpa в стране слепых, в нашей стране, и мы были столь слепы долго, так невозможно долго, что, наверное, для нас уже слишком поздно узреть свет.

Уже недостаточно всплескивать ручками: «Ох, эти бедные темнокожие…» Уже недостаточно пробурчать: «Ну что скажешь, людей убивают в метро и в Чикаго, и в Нью-Йорке». Уже недостаточно пожертвовать пару долларов SNCC[2] или CORE[3]. Уже недостаточно, вынырнув на мгновение из уютных сверху донизу либеральных салонов, пройти маршем по пропитанной кровью земле Алабамы. Уже недостаточно.

Цунами истории вздымается выше и выше. И его уже не удастся сдержать ни убийцам в балахонах ККК, слишком трусливым, чтобы показаться на люди днем. Волна накатывает, хвала Господу, и если ты слушаешь, то услышишь, как она бьет о скалу и сносит стены расизма и ненависти.

Услышал? Прислушайся. Слышишь? Хуп-де-хуп. Хуп-де-хуп. Ага. Ага. Ага.

Мой отец

Я словно пробуждаюсь от мрачного сна и внезапно понимаю, что половину жизни я провел в поисках отца.

Поймите меня правильно: я не дитя греха. Родился я в университетской больнице в Кливленде, штат Огайо, 27 марта 1934 года в 14:20. Родители мои – Луис Лаверн Эллисон и Серита Розенталь Эллисон, то есть, я знаю, кто был мой отец. У меня в руках свидетельство о рождении, я смотрю на него и вижу вопрос: законнорожденный? (Самый бесчувственный вопрос, который можно себе представить.) Но, к счастью для моей мамы и к несчастью для моих биографов, ответ прямо на этом документе, коротко и ясно: да.

Так что когда я говорю, что полжизни искал своего отца, я не имею в виду сюжет вроде того, что под стать романам Виктора Гюго.

(Хотя мне сейчас пришла в голову мысль: насколько же странно то, что осознание одного факта работает словно триггер, запускающий серию эпизодов осознаний в других областях. Ну не странно ли, что я написал целый ряд рассказов, в которых дети – по той или иной причине, часто движимые сюжетом – ищут своих отцов. Первый рассказ, который приходит на ум, назывался «Четвертая заповедь». В нем речь шла о пареньке, ищущем своего отца, которого он никогда не знал. Ищет, чтобы убить его за то, что тот попользовал, а потом бросил его мать. Я продал этот рассказ телевизионщикам после того, как он был напечатан в журнале. На ТВ его переделал один тип по имени Ларри Маркус, изменив название на «Дар воина». Он вышел на телеэкраны 18 января 1963 года, год спустя после моего переезда с Восточного побережья в Лос-Анджелес, а еще несколько лет спустя Маркус и Герберт Леонард, продюсер сериала «Шоссе 66», сняли по этому моему рассказу фильм «Возвращение домой», не заплатив мне ни гроша за вторую экранизацию. Но это уже другая история. Мой адвокат работает сейчас над этой проблемой, а мы вернемся к теме, о которой шла речь.) Отец умер в 1949 году, когда мне было пятнадцать. Я жил с ним и мамой все эти пятнадцать лет, но никогда не знал его по-настоящему. И только когда мама, три или четыре года тому назад, серьезно заболела и думала, что с ней все кончено, она решилась поделиться со мной очень серьезными фактами из жизни Луиса Лаверна.

Было много таких историй, – расскажи я о них – которые ее расстроили бы. Глупо, конечно, ведь прошло более сорока лет, но скелеты в шкафу грохочут сильнее всего для тех, кто живет воспоминаниями – а именно ими мама и живет. И день сегодняшний даже в малой доле не так важен, как день вчерашний с моим отцом. Я не буду вдаваться в детали того, как отец практиковал стоматологию в Кливленде в течение одиннадцати лет. Это история для другого времени.

Начнем с того, что отец, как и я сам, был коротышкой. Он был даже ниже меня, насколько я помню. А мой рост – официально – 163 см. Отец был невероятно мягким человеком. Однажды в детстве я выкинул какой-то совсем уж дурацкий фортель, и отцу пришлось отвести меня в подвал, где он меня наказал. Ремнем. Но поймите меня правильно: в этом моем воспоминании нет ни йоты обиды. Отец не был жесток. К телесным наказаниям он был склонен не более, чем Альберт Швейцер. Но в те времена отцам полагалось быть суровыми. «Вот погоди, придет с работы отец!» – таков был клич всех матерей Америки. Я побаивался, но лишь наполовину, потому что знал, что мой отец не способен на такое.

Но, как я уже сказал, это был тот самый случай, когда наказание было неизбежным. Может быть, это случилось тогда, когда я столкнул Джонни Мамми с крыши гаража, где мы с ним играли в Бэтмена и Робина. Тогда-то отец отвел меня в подвал дома 89 по Хармон-драйв в Пейнсвилле, штат Огайо – и отходил меня ремнем как следует.

Жгучая боль прошла через час, хотя тупая боль ощущалась еще пару недель после экзекуции.

Отцу стало плохо. Он поднялся в свою спальню и расплакался. Несколько недель кряду он был сам не свой. В то время я, конечно же, обо всем этом не знал.

Он был мягким человеком и выглядел… Ну, почти как Брайан Донлеви, если бы великий актер был коротышкой. Если вы понятия не имеете, кто такой Брайан Донлеви, можете увидеть его в «Позднем-позднем шоу».

Когда отец был мальчишкой, он работал на речных теплоходах, разнося пассажирам сладости и газеты. Позднее, гримируясь под негритенка, он стал выступать в шоу. И он пел. Очень хороший голос, даже в поздние годы. Его фото украшало обложку нотной тетради с песней «Моя еврейская мама» – песней, которая сделала Эла Джонсона знаменитым и которая была написана другом отца и посвящалась матери моего отца, бабушке, которую я не знал. Как не знал, к слову, и дедушку.

Отец всегда хотел стать дантистом, и со временем он стал практиковать стоматологию в Кливленде. В эпоху сухого закона. Мне рассказывали, что он был настолько фантастическим дантистом, что мафиози пользовались его услугами. Мама, после того как они поженились, работала у него в приемной. Она рассказывала, что, когда гангстеры приходили поставить пломбу, отец всегда настаивал, чтобы они оставляли свои пушки у мамы. Она говорила, что нередко случалось, что невозможно было открыть ящик письменного стола, потому что он был под завязку забит пистолетами.

Ладно, вы, должно быть, уже недоумеваете, почему я обо всем этом рассказываю здесь, в новой газетной колонке. Мне просто хотелось для начала поговорить о чем-то для меня важном, и я узнал обо всем этом всего несколько дней назад, когда мама приехала из Флориды навестить меня. Я нечасто с ней вижусь, и мы никогда не говорили по душам, но она затронула тему моего отца, и я начал расспрашивать ее, пытаясь узнать, каким он был на самом деле – в отличие от той лапши, которую вешают на уши детям, рассказывая об их родителях. Ни в одной из написанных мною вещей я не рассказывал об отце просто потому, что я его толком и не знал. Мы жили под одной крышей, но были чужими, словно он вибрировал в другом слое бытия. Мы проходили мимо друг друга и сквозь друг друга, словно тени.

Но когда мама рассказала о том, что отец в свое время отсидел в тюрьме, каким-то странным и вывихнутым образом я начал понимать, что ищу «Дока» Эллисона всю мою жизнь.

Из-за истории, которой я обещал не делиться с читателями, ему пришлось закрыть свою стоматологическую практику. Это были времена сухого закона, времена Великой депрессии, и отцу нужно было содержась семью: маму, мою сестру и меня. И он занялся торговлей спиртным.

История эта весьма туманна, потому что мама – мой единственный источник информации – говорила обо всем этом полунамеками. Все, что я могу сказать, так это то, что у отца были друзья в Канаде, и он на автомобиле ездил из Буффало в Торонто, где и затаривался спиртным. Потом уже с грузом он отправлялся в Цинцинатти или в Кливленд – в общем, в те края. Вскоре дела пошли очень неплохо, и он нанял одного случайного знакомого, который, как и отец, попал в черную полосу жизни. И однажды ночью, когда этот человек перевозил алкоголь, его накрыли. Отец взял всю вину на себя, и его знакомого отпустили. Как говорила мама: у этого водителя была семья, и в общем…

Отец был мягким и добрым человеком.

И он отправился в тюрягу. Срок был серьезным, но отец отсидел его не полностью. (Годы спустя я сам оказался за решеткой. И меня поразило то, насколько практично и трезво мама встретила эту новость, насколько умело она провернула историю с залогом. Теперь я ее понимаю гораздо лучше.) После тюрьмы отец отправился в Пейнсвилль, где стал работать в ювелирном магазине, который принадлежал моим дядям. Я тогда был слишком мал, чтобы понимать, что происходит.

Год сменялся годом, и мой отец решил, что ему принадлежит часть магазина «Ювелирный магазин Хьюза» на перекрестке улиц Стейт и Мэйн в Пейнсвилле. Я был слишком озабочен собственными проблемами и постоянно удирал из дома. Но в 1947 году, когда дядя Морри вернулся домой с войны, оказалось, что отцу в магазине вообще ни черта не принадлежит. Он работал управляющим магазином, помог увеличить клиентуру, завел множество друзей в городе – он стал первым евреем, принятым в масонскую ложу Пейнсвилля, – а город этот был печально известен своим антисемитизмом – но когда наступил критический момент, отец остался с голой задницей. Но это ведь были братья моей мамы, и с этим ничего нельзя было поделать. В еврейских семьях все держатся друг за друга. И отец, которому было без пары лет пятьдесят, открыл свой собственный магазин.

Он не смог заполучить первый этаж магазина на Мэйн-стрит. Тогда он снял второй этаж, где и обустроил свой бизнес. В свободное время, пользуясь личными контактами, он продавал бытовую технику. Это была изматывающая работа. Даже просто подняться по долбаной лестнице было ох как нелегко. Лестница вздымалась почти вертикально, а ему приходилось лазать по ней двадцать раз в день.

Годом позже это его и убило.

1 мая 1949 года я спустился из моей комнаты и увидел отца. Он сидел на большом кресле у камина с воскресным изданием Кливлендской газеты на коленях и с трубкой в зубах. Я остановился на лестнице, собираясь попросить у него странички юмора, и внезапно он начал хрипеть.

Все последующие дни я ходил как сомнамбула. В те времена я увлекался бейсболом и лупил битой по теннисному мячу, направляя его в стену дома. Целый месяц я только это и делал с утра и до поздней ночи. Стоял под кленовым деревом и бил по мячу, и ловил его бейсбольной перчаткой, которую мне купил отец. Я бил по мячу, и ловил его снова, и снова, и снова…

Все, кто был в доме, должно быть, с ума сходили от звука мячика, ударявшего в деревянную стену дома снова, и снова, и снова – без конца, пока не наступала ночная темнота. Вскоре мы переехали оттуда, и в школе я съехал с неизменных пятерок на сплошные трояки. Стал тем, что называется «проблемный мальчик». Но со временем все утряслось.

С тех самых пор – теперь я это хорошо понимаю – я искал своего отца. Пытался найти его в суррогатных отцах, но это всегда кончалось плохо. А я всего лишь хотел сказать ему:

– Эй, папа, ты сейчас гордился бы мной. Я стал порядочным человеком, и все, что я делаю – я делаю хорошо… И я люблю тебя, и… Почему ты ушел и оставил меня одного?

Когда я жил в Кливленде, то иногда ходил на его могилу. Но я не делаю этого вот уже более сорока лет.

Потому что на кладбище его нет.

Моя мать

В воскресенье, 10 октября 1976 года я окончательно и бесповоротно оскорбил мое семейство. Я произнес надгробную речь на похоронах мамы. Родственники с тех пор прекратили со мной разговаривать. Ничего. Это я переживу.

Когда я говорю «семейство», то имею в виду родственников со стороны мамы, семью Розенталей. Которые напоминают – гораздо точнее, чем хотелось бы – отмороженных членов клана Спраулов из последнего – блестящего! – романа Джеррольда Мандиса «Дети Герхардта». А еще они вызывают в памяти самую первую строку из романа Толстого «Анна Каренина»: «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему». И самый непоколебимый из их семейных мифов сводится к тому, что Харлан, Серита и сынок Дока, брат Беверли, подвергнутся насилию и умрут в муках или будут найдены в каком-нибудь грязном переулке… или попросту сгниют в федеральной тюрьме. И то, что я стал достаточно известным писателем, и первым из семей Розенталей или Эллисонов был отмечен статьей в «Кто есть кто в Америке», по сей день ставит их в тупик. Для них я нечто вроде наутилуса, моллюска, в раковине которого находится несколько камер-убежищ, и в течение своей короткой жизни наутилус передвигается из одной камеры раковины в другую, в этой раковине он живет, в ней он и умирает. То есть он буквально таскает свое прошлое с собой. И для Розенталей я – по сей день – девятилетний монстр, колошмативший по роялю дяди Морри. (Тот факт, что этого никогда не происходило, что у Морри в жизни не было никакого рояля, никоим образом не влияет на убежденность в истинности этого апокрифа.)

Мнения о детях во всех семьях формируются рано, так что мы всю последующую жизнь послушно вписываемся в тени, которые по сути никогда и никак не пересекаются с реальностью. Это справедливо для каждого из нас вне зависимости от того, насколько мы оторвались от семейной паутины.

Для родственников я остался девятилетним наутилусом, несмотря на то что я в возрасте тринадцати лет сбежал из дома, рос вне семьи и за последние тридцать восемь лет не обменялся с сестрой даже десятком слов.

Но все-таки речь шла о моем маме, которую я обеспечивал в последние годы ее жизни, взвалив на себя эту ношу, когда это позволили мои заработки, и сняв этот груз с плеч дяди Лью, дяди Морри и мужа Беверли, Джерольда.

Моя мать в течение многих лет была очень серьезно больна. Я подозреваю, что она хотела уйти из жизни 1 мая 1949 года, когда с отцом случился инфаркт, и он умер на наших глазах. Он был для мамы самой жизнью, лучшей ее частью, и мама после этого превратилась – во всяком случае внешне – в сомнамбулу.

В августе у нее случился апоплексический удар (один из многих), за которым последовал обширный инфаркт, и ее отвезли в кардиоцентр Майами. Она понимала, что конец близок, и когда мы с ней говорили по междугородке, сообщила об этом мне.

Ей становилось все хуже и хуже, и наконец, за сорок пять дней до того, как синусоиды на экране кардиомонитора превратились в плоскую безжизненную линию, она уже похудела со ста двадцати фунтов до сорока одного. Легкие ее были наполнены жидкостью, мозг так распух, что ее лицо ужасно исказилось, ноги изуродованы тромбофлебитом, уровень сахара в крови зашкаливал, температура постоянно держалась на уровне 39°C. Мама была парализована, она ослепла, и кислород уже не поступал в ее мозг.

К счастью, она была в коме.

В сознание она так и не пришла. Ее держали под капельницей и под постоянным наблюдением в течение полутора месяцев. Она стала овощем, и если когда-нибудь вышла бы из этого состояния, то все равно была бы пустой скорлупой. Я умолял их отключить ее от систем поддержания жизни, но они отказывались это сделать.

Самым большим страхом матери было то, что однажды она попадет в дом престарелых. Они казались ей адскими дырами, хранилищами для брошенных близких, апофеозом отвержения. Она умоляла нас никогда не помещать ее туда.

Совсем незадолго до ее смерти в кардиоцентре Майами состоялся консилиум, на котором ее состояние было определено как «стабильное». Иначе говоря, она нуждалась в опеке и надзоре. Они собирались ее выписать.

Нам предложили перевести ее в дом престарелых.

Конечно, они сформулировали это иначе. Они это умеют. Но речь шла именно об адской дыре, о доме престарелых.

Беверли, моя сестра, пережившая мучения последних шести недель у кровати матери, была вынуждена найти такое место. В пятницу, 8 октября 1976 года, в день, когда маму должны были увезти из кардиоцентра на машине скорой помощи в ад, хотя она, несмотря на то что была в глубокой коме и не могла знать, что предназначено для ее мертвой, но все еще дышащей телесной оболочки, решила умереть в 5:15 утра.

Я каким-то таинственным образом понимал, что она об этом знала.

Мой шурин Джерольд позвонил мне и сказал, что Беверли сообщила ему о смерти мамы. Теперь он хотел выяснить, есть ли у меня какие-либо пожелания по поводу похорон.

– Только два, – ответил я. – Закрытый гроб, это во-первых. И второе, я хочу произнести надгробную речь.

С этой минуты и до воскресенья (день прощания), все семейство Розенталей дрожало от страха, представляя себе, что я собираюсь произнести.

Они знали, что я никогда особо не любил весь их клан, и теперь боялись, что я закачу какую-то сцену, ляпну что-то такое, что унизит их в присутствии друзей и родных. Их вовсе не волновали ни мама, ни мои чувства. Но, думаю, так бывает со всеми семьями, со всеми похоронами.

Я летел ночным рейсом и прибыл в Кливленд (куда уже перевезли тело мамы, чтобы похоронить ее рядом с отцом) в полседьмого утра. Из аэропорта, взяв напрокат автомобиль, я поехал в дом Беверли и Джерольда. Когда Джерольд попросил у меня текст моей надгробной речи, продемонстрировав тем самым страх всей семейки перед «чокнутым» Харланом и тем, что этот псих может выкинуть, я солгал шурину, сказав, что ничего не писал, что речь будет импровизированной, такой, как сердце подскажет.

Начали съезжаться родственники и, за исключением дяди Лью, который всегда был самым симпатичным и понимающим членом клана, все они обходили меня стороной, как будто я был шакалом, в любую секунду готовым вцепиться им в горло.

В похоронном бюро равви Розенталь тоже был на взводе из-за моего участия в церемонии. Ведь все происходило в Суккот, в еврейский праздник урожая, и прошла всего неделя со дня Йом Кипур, наисвятейшего дня для нормальных евреев. И поэтому все молитвы, которые обычно произносят на прощании с покойником, было нельзя произносить. Разрешалось изменить несколько слов. Несколько, совсем немного.

Равви Розенталь к нашей семье не имеет отношения. То, что его фамилия и девичья фамилия мамы была Розенталь – всего лишь совпадение. Типа как Смит. Или Джонс. Или Хаякава. Или Гётц. Или Пьяцца. Прекрасный человек, почетный главный раввин всего Кливленда, сильный и решительный голос Кливленд Хайтс и других пригородов. Он был выразителем дум местных евреев в течение многих лет. Но он не был знаком с моей мамой.

Родственники мамы были польщены тем, что церемонию проведет равви Розенталь. Не составит большого труда проследить за их мыслью: все благопристойно, внешние приличия соблюдены, все согласно протоколу. Но я, как вы могли уже догадаться, был озабочен не тенями бытия, а обыденной реальностью.

Тем не менее, равви сказал мне, что он сам откроет церемонию, а уже потом предоставит слово мне.

Перед входом в главный зал стоял розовый гроб из анодированного алюминия, доступный для присутствующих. Близких родственников, а также их супругов, детей и внуков провожали в семейный зал – справа от главного. Всем этим заправляла Джейн Бубис, лучшая подруга Беверли.

Морри встретил давних друзей из Кливленда. Я и мой племянник Лорен настаивали на том, чтобы увидеть маму. Все убеждали нас не делать этого, потому что она страшно высохла, и нам следует «запомнить ее такой, какой она была». Почему-то всегда говорят о покойнике, что его следует «помнить» таким, каким он когда-то был. Запомните эту фразу. Преступление, которое я совершил по отношению к семье, заключалось в моем требовании.

Мы с Лореном настояли на своем.

Это было совсем не похоже на маму. В гробу лежал талантливо сработанный манекен, чье место было в парке развлечений или в музее восковых фигур. Я уверен, что бальзамировщики и гримеры проделали огромную работу. Но это не была моя мама. Ее уже не было. В гробу лежал чужой для меня человек. Но я расплакался. Из-за боли, сжавшей мою грудь и невозможности сделать вдох. Но это не была моя мама.

Началась служба и, когда рабби Розенталь пригласил меня, я прошагал к кафедре, по-дурацки погладив по дороге металл гроба, словно прощаясь с мамой навсегда.

Я вытащил исписанные странички из внутреннего кармана пиджака. И, хотя люди передо мной сидели неподвижно, те члены семьи, которые располагались в соседнем зале, были возбуждены. Я видел это боковым зрением. Взбудоражены всерьез. Так мечутся мелкие рыбешки, почуяв хищника в своей заводи.

И к слову: мы с сестрой никогда не были дружны. Она была старше меня на восемь лет, и ее всегда огорчало то, кем я был, чем я был и что я делал. (В детстве я часто воображал, что на самом деле я цыганский мальчуган, похищенный из цыганского табора ордой еврейских дамочек с хозяйственными сумками.) Беверли, вне всякого сомнения, достойный человек, до краев полный любовью, милосердием и состраданием. Я никогда не замечал в ней этих качеств, но у нее было много преданных друзей и, если среди всех родственников проводился бы конкурс: кого из нас можно было бы представить приличному обществу, не опасаясь, что избранный устроит «сцену», Беверли выиграла бы безоговорочно. И хотя вся семья Розенталей гордилась – весьма лицемерно – моими достижениями, это была гордость напоказ, которую не следует путать с желанием узнать меня получше. Ничего. Я и это переживу.

Когда я начал читать свою речь, моя сестрица стала буквально рассыпаться. Не знаю, из-за того ли, что речь моя была неподобающей (как ей казалось), или из-за того, что я плакал и с трудом мог читать текст, или же из-за шести недель мучений, боль от которых теперь обрушилась на нее, но она рвалась из рук Джерольда, хрипло крича на весь зал:

– Остановите его! Заставьте его замолчать! Остановите его! – Сидевшая рядом с ней ее дочь Лиза, моя племянница, проворчала: «Мама, заткнись!», но Беверли ее уже не слышала. Она обращалась ко всем присутствующим, потому что ее идиот-братец, этот Харлан, проделывал очередную из своих отвратительных штучек, глумясь над всем святым и превращая похороны ее матери в цирк. В конце концов, ее удалось вывести в другое помещение, но ее вскрики доносились и оттуда. Я – хоть и не без труда – продолжил свою речь. И вот что я говорил:

– Моя мама умерла три дня назад. Ее звали Серита Р. Эллисон. «Р» значит «Розенталь» – ее девичья фамилия. Я расскажу вам все, что знаю о ней.

Мама однажды рассказала мне анекдот. Единственный за всю ее жизнь. Наверное, она знала множество других, но мне их не рассказывала. Я расскажу вам тот, которым она поделилась со мной.

Два еврея встречаются на улице в Буффало, штат Нью-Йорк. Они, пожалуй, даже родственники, но дальние: шурин там, шмурин, в этом роде. И Гершель не любит Солли, потому что Солли всегда пытается всучить ему какую-нибудь хрень или вовлечь в какую-нибудь темную сделку. Но Солли подловил Гершеля, когда тот выходил из мясной лавки и деваться ему было некуда. И вот Солли говорит:

– Ой, какой у меня для тебя бизнес!

И Гершель отвечает:

– Если такой же, как и в прошлый раз, то мы пойдем заявлять о банкротстве, взявшись за руки.

И Солли говорит:

– Слушай сюда, такое ты упустить не можешь! Это фантастика! У моего друга интрижка с одной женщиной, а брат ее второго мужа женат на девушке, чей отец имеет бизнес с придурком, чей сын еще и работает агентом по продажам во всякие-разные цирки, и через него я могу достать тебе – всего-то за три тысячи долларов – гарантировано взрослого, весом в две тонны, прямо из цирка Барнума, слона!

Гершель смотрит на него так, словно у Солли вдруг выросла вторая голова, и говорит:

– Ты точно сошел с ума. Я живу на пятом этаже, без лифта, у меня жена и четверо детей, и один из них вынужден спать в кухонной мойке, вот сколько у меня места. Да и вообще, что я буду делать с этим слоном, дубина?

И Солли говорит:

– Слушай сюда. Только потому, что ты женат на Герте, я тебе таки дам скидку. Можешь иметь его за две пятьсот.

Гершель уже орет:

– Нет, поц, это ты слушай сюда! Ты оглох что ли? Я тебе сказал, что не нужен мне слон в две тонны ни за две с половиной тысячи долларов, ни задаром. Как я поведу его по лестнице на пятый этаж? Чем я его буду кормить? Да с такой зверюгой мы в нашей квартирке просто задохнемся! Давай, шлепай отсюда, придурок.

В общем, они спорят, перекрикивая друг друга, Солли снижает и снижает цену и наконец выдает:

– Окей, окей, момзер! Хочешь меня разорить, родственничек? Сердца у тебя нет, вот что. Мое последнее, окончательное предложение! Только для тебя! Два слона по две тонны каждый. Два слона от Барнума – за пятьсот зеленых!

И Гершель торопливо вставляет:

– Вот это совсем другое дело!

Когда мама рассказывала мне этот анекдот, она смеялась. Смеялась долго. Смеялся и я. Не потому, что это был такой уж смешной анекдот, хотя он был и неплох. И не потому, что рассказала она его хорошо, а потому что она смеялась. Я не часто видел маму смеющейся.

С мая 1949 года я никогда, ни разу не видел, чтобы она смеялась.

С того дня, как умер мой отец.

Невозможно говорить о Серите, не упоминая отца. Конечно, я не знал их во времена их молодости, когда они дурачились и совершали глупости, которые свойственно совершать молодым, но из того, что мне рассказывали члены семейства Розенталей, они были чем-то вроде еврейского аналога Скотта Фицджеральда и Зельды. Они любили друг друга и сходили с ума вместе.

Думаю, что, когда умер отец, жизнь мамы остановилась. Потом были двадцать семь лет жизни с тенями. Просто отмечая время. В ожидании того, как она воссоединится с Доком. Если в смерти и есть что-то хорошее, что-то способное хоть немного облегчить боль от смерти мамы, так это то, что ей, наконец, – по прошествии двадцати семи лет – повезло, и она отправилась на встречу с моим отцом, чтобы заполнить пропасть, образовавшуюся в 1949 году.

Я бы сказал вам, сколько лет было маме в момент ее смерти, но все, кто был знаком с ней хотя бы в течение часа, могли бы рассказать вам, что она предпочла бы скорее загнать иголки под ногти, чем раскрыть тайну ее возраста. Такой уж она была.

И была она хорошим человеком, достойной женщиной, жившей правильной жизнью – все те достоинства, о которых принято говорить на похоронах. А еще она была уверенной в себе, невероятно упрямой, нередко просто занозой в заднице, нередко возмущавшейся так, что впору было устыдиться вдовствующей королеве. Но Бог мой, как же она трудилась ради детей.

Я не помню ни единого дня, чтобы она слонялась по дому без дела. Она или работала с отцом в ювелирных магазинах, или в комиссионных магазинчиках Бней-Брит, или еще где-нибудь. И в чем бы мы ни нуждались, она всегда нас этим обеспечивала.

Помню, однажды, когда я был еще малышом – не самым послушным и покладистым – и выкидывал очередной дикий фортель, мама говорила: «Погоди, вот придет отец, и ты свое получишь». Я несомненно заслуживал взбучки. Как правило, заслуживал. И когда отец приходил с работы, усталый, мечтавший только о том, чтобы присесть и отдохнуть, мама рассказывала ему о моем очередном подвиге и о том, что меня следует хорошенько выпороть.

Хочу сразу отметить: в нашей семье телесные наказания не были в ходу. Но отец отвел меня в подвал нашего дома на Хармон-драйв в Пейнсвилле, снял пояс и как следует меня угостил.

Спустя какое-то время я поднялся наверх, но ни мамы, ни папы в гостиной не было. Я прошел на второй этаж и из-за закрытой двери спальни услышал, как мой отец плакал. Порка огорчила его гораздо сильнее, чем меня. И мама тоже плакала. Она утешала его, говоря, что так было нужно, и они успокаивали друг друга.

Розентали были семьей с невероятной способностью портить себе жизнь. А мама была Розенталь с головы до пят. Братья и сестры создавали союзы и клики, и мама объединялась с Элис и Лью против Морри, а в другой ситуации с Морри и Дороти против Мартина, а порой эти союзы были настолько запутанными, что невозможно было понять, кто на кого ополчился. Но не взирая ни на какие обиды, мама – Розенталь с головы до пят – бросалась в атаку на любого, кто посмел бы тронуть хоть волос на голове ее сородичей. Русская душа Розенталей всегда была стержнем существа моей мамы, и она же не позволяла маме радоваться чему бы то ни было в поздние ее годы, но моя племянница Лиза была абсолютным исключением из этого правила. Они не общались как внучка и бабушка, они были приятельницами, закадычными подругами, и это невероятно обогатило их жизни. Я думаю, что смерть моей мамы была бо́льшим ударом для Лизы, чем для любого из нас. Все-таки маме удалось удачно выдать Беверли замуж, увидеть двоих ее детей, и удостовериться, что я не проведу остаток дней в тюрьме. Для нее все это было даром судьбы.

Хотелось бы мне рассказать больше о Серите Эллисон, но остается печальным фактом то, что мы проживаем наши жизни как тени друг друга. Мы никогда не понимаем друг друга по-настоящему: наши несбывшиеся мечты и надежды, стремления, делающие нас чужаками. И в этот последний момент, когда я говорю о ней, я вспоминаю о самых важных событиях – и об одном самом значительном, происшедшем не так давно – в феврале прошлого года, в Нью-Хейвене, штат Коннектикут. Меня пригласили выступить на политическом форуме в Йельском университете, и на это престижное мероприятие я взял маму с собой. Она была словно двадцатилетняя девушка, чувствуя себя на седьмом небе, как она сама об этом сказала. Ее сын выступал с докладом в Йеле! Как она светилась от счастья! Какой это был нахес! Она сияла как все солнца во Вселенной. В Нью-Хейвене был сильнейший снегопад – с метелью и жутким морозом, – и я боялся, что она может простудиться. Но она шагала таким бодрым шагом, что я едва поспевал за ней.

А когда во время моей лекции я представил ее, и она встала и отвесила королевский поклон всем светилам Йельского университета, я думал, что взорвусь от радости. И когда ее подвели к столику с моими книгами, чтобы оставить автограф, она написала: «Спасибо за то, что вам нравятся книги моего сына». Ближе к ее кончине мы несколько раз в день общались по телефону, и я говорил, что приеду, и она отвечала: «Не хочу, чтобы ты видел меня такой. Беверли и Лиза здесь, так что я в порядке». Она стала более понимающей, более доступной для бесед, и, когда мы с ней разговаривали в последний раз, – а, может, и не в последний – она сказала мне: «Из тебя вышел толк, я тебя люблю.» И вот теперь ее не стало. И что можно сказать о смерти пожилой женщины – любой старой женщины – кроме того, что ее больше нет, и все, кто ее знал, будут скорбеть от того, что она не сказала им всего, что должна была сказать.

Она была моей мамой, и мне будет ее не хватать.

Когда я спустился с трибуны и прошел в семейный зал рядом с главным залом, Беверли уже вернулась на свое место. Не знаю, слышала ли она мою речь за исключением «анекдота». Когда церемония завершилась, – а это случилось быстро, ужасающе быстро – никто не заговорил со мной. Никто не подошел и не сказал: «Ты чудесно говорил о своей маме». Только мой племянник Лорен пожал мне руку, и мы обнялись, и он тоже плакал и очень тихо произнес: «Ты был молодцом». Позднее, намного позднее Джерольд отвел меня в сторону и сказал: «Серита гордилась бы тобой». Но за исключением этих двоих меня сторонились как прокаженного. Беверли, все дяди и тети – нет, меня не забили камнями, но обходили так, чтобы даже плечом не коснуться. Приличные люди держатся подальше от изгоев и прочих нечистых. И это их осуждение навсегда освободило меня от этой семьи.

Мама ушла, и я сделал то, что хотел сделать для нее – она всегда любила слушать, как я читаю, и я сделал это в последний раз. Я прекрасно понимаю, что она этого не услышала, но это невинный самообман. Ее хотели похоронить за считанные минуты, сказав при том два или три слова. Надо было, чтобы я закончил чтение своей речи, а потом дал бы слово Беверли, Лизе и Лью, и любому, кто хотел бы что-то сказать. Мама заслужила это.

Надгробные речи – не для покойников. Они всегда для живых. Отдать должное ушедшему. Попрощаться в самый последний раз. Никого нельзя отпускать во тьму, отделавшись двумя-тремя словами.

Усталый старик (Дань признательности Корнеллу Вулричу)

Чертова штука в том, что ты никогда не бываешь таким крутым, каким себе представляешься. Всегда найдется человек с печальным взглядом, который пристрелит тебя, когда ты его даже не видишь, когда ты причесываешься или завязываешь шнурки на ботинках. И вдруг падаешь, как подстреленный носорог. И всё, и ты вовсе не такой крутой, каким себе казался.

В среду я прилетел из Калифорнии в Нью-Йорк и закрылся в отеле «Уорвик», чтобы закончить книгу, добил ее и вызвал курьера, заказав доставку рукописи в издательство Уайету к следующему вторнику, после чего я был свободен. Ну, запоздал на девять месяцев, но работу проделал славную. Теперь у меня было по меньшей мере три дня до того, как издатель позвонит мне, чтобы обсудить изменения, которые он хотел бы видеть в тексте. Я знал, что ему точно не понравятся три главы в самой середине книги, и я придержал кое-какой материал, который Уайет непременно потребует, так что у меня оставалось какое-то время, которое вполне можно убить.

Мне пришлось напомнить себе, что если я еще хоть раз напишу эту фразу, чтоб моя копирка всегда была загружена в машинку обратной стороной. Время, которое можно убить. Да, именно эту фразу.

Я позвонил Бобу Кэтлетту, предполагая встретиться за ужином с его женой, – психиатром – если, конечно, они еще не разбежались. Он сказал, что можем поужинать в этот же вечер, и кстати, почему бы мне не появиться на ежемесячном собрании членов клуба «Цербер». Я сдержался, не выругался, но ответил:

– Не думаю, старина. У меня изжога от этой публики.

«Цербер» – это «писательский» клуб старых профессионалов, которые начинали свою деятельность еще в эпоху Гуттенберга. Ладно, в пятидесятые и шестидесятые это была вполне активная группа авторов, но теперь они представляли из себя унылую толпу уставших от жизни старых сплетников, напивавшихся вусмерть по поводу очередного некролога в «The Saturday Evening Post». На тот момент мне едва стукнуло тридцать, и по их меркам я был юным засранцем, не видевшим ничего привлекательного в том, чтобы провести вечер в атмосфере скучной трепотни и сигаретного дыма, выслушивая мнение полуживых лузеров о том, какая из книжных серий времен их молодости была лучше: «Черная маска» или «Странные истории».

Короче, Боб меня уговорил. Ну так на то ж мы и друзья.

Мы отужинали в аргентинском ресторане рядом с Таймс-сквер и, набив живот стейком с хлебным пудингом, я решил, что готов рискнуть и посетить сборище старперов. Мы прибыли на место – традиционное место их встреч в тесной квартирке одного бывшего редактора – около половины десятого вечера. Квартирка была забита под завязку.

Я не видел всех этих стариков лет десять, потому что уехал в Калифорнию, чтобы работать над сценарием по моему роману «Преследователь» для студии «Парамаунт». Для меня это были хорошие десять лет. Я уезжал из Нью-Йорка с кучей неоплаченных счетов, которые грозили вот-вот превратиться в гору. И был я в самом отчаянном положении – как в личном плане, так и в профессиональном. Я даже почти смирился с мыслью, что зарабатывать себе на жизнь писательством мне не светит. Но работа четыре месяца в году в кино и на телевидении обеспечили мне подушку безопасности на остальные восемь месяцев, которые я мог бы провести, работая над книгами. Я разделался с долгами, прибавил двадцать фунтов веса и впервые в жизни был обеспечен и относительно счастлив. Но войти в эту квартиру для меня было все равно, что войти в физическое воплощение памяти о мрачном прошлом. Ничего не изменилось. Все те же, все там же, все то же.

Моим первым впечатлением была висящая в воздухе усталость.

Словно кто-то наложил друг на друга чертежи квартиры и набившихся в нее людей. На заднем фоне двигались фигуры, еще более истаскавшиеся и постаревшие, чем десять лет назад. Двигались – или, скорее, ковыляли – они гораздо медленнее, чем прежде, словно существовали в застывающем янтаре. Нет, не в замедленной съемке, просто светопропускающие характеристики моих глаз изменились. Их мимика никак не совпадала с голосами. Но на переднем плане, гораздо резче и ярче, чем фигуры присутствующих, лежала пелена – как строки на кинескопе – усталости. Серые и голубые линии не просто накладывались на их лица и руки, на локти женщин, но на всю комнату. Они тянулись к потолку, свисали с ламп и кресел, разделяли на секции ковролин на полу.

Я шагал по этим линиям, и мне стало трудно дышать, когда на меня навалилась вся тяжесть тотальных неудач и мертворожденных мечтаний. Это было так, словно я вдыхал прах древних могил.

Боб Кэтлетт с женой сразу же отправились на кухню за выпивкой. Я было увязался за ними, но меня заметил Лео Норрис, который протиснулся между двумя бывшими авторами нон-фикшн и схватил меня за руку. Он выглядел усталым, но трезвым.

– Билли! Боже мой, Билли! Я и не знал, что ты в Нью-Йорке. Потрясающе! И надолго?

– Всего на несколько дней, Лео. Книга для издательства «Харпер». По горло занят ей, пора срочно заканчивать.

– Надо понимать, синдром Скотта Фицджеральда тебя не коснулся? Сколько книг ты написал с тех пор, как уехал? Три? Четыре?

– Семь.

Он смущенно улыбнулся, но смутился недостаточно для того, чтобы быть чуть скромнее с проявлениями неискренней дружбы. Мы с Лео Норрисом, несмотря на его излияния, никогда не были друзьями. Когда он уже был состоявшимся писателем, – что подтверждалось его именем на обложке солидного журнала «Сент Детектив» – я оголтело лупил по клавишам, строгая детективные рассказики для журнала «Manhunt», чтобы оплатить аренду квартиры в Гринвич Виллидж. И в те времена никаких сердечных отношений не было, как не было и никакой дружбы. Но теперь Лео скользил вниз по склону, вот уже шесть или восемь лет, опустившись до работы на дешевые серии в дешевых обложках, все эти романчики были пронумерованы (последний вышел за номером 27), и в каждом из них действовал неприятный тип из ЦРУ по имени Курт Костенер. А из моих семи романов четыре были экранизированы. Один даже послужил основой телесериала. Такие вот мы друзья.

– Семь книг за… Сколько, за десять лет?

Я не отвечал, вертя головой, давая понять, что хочу отойти. Он намека не понял.

– А знаешь, Бретт МакКой умер. На прошлой неделе.

Я кивнул. Я читал МакКоя, но знаком с ним не был. Добротный писатель. Полицейские романы.

– Рак. Неоперабельный. Легкие. И метастазы. Но умирал долго. Нам его будет не хватать.

– Да. Прости, Лео, мне нужно отыскать ребят, с которыми я пришел.

Я не смог бы протиснуться через толпу у входной двери, чтобы добраться до кухни и до Боба. Единственным верным способом был бы путь через прихожую, но там было еще многолюднее. Я отправился в другую сторону, глубже в комнату, глубже в клубы сигаретного дыма, глубже в гул монотонных голосов. Он смотрел на меня, явно желая что-то сказать, – закрепить дружбу, которой никогда не было? – но я двигался быстро и решительно. Я не нуждался в очередной порции некрологов.

Женщин здесь было всего пять или шесть. Одна из них наблюдала, как я пробирался сквозь толпу. Я не мог не видеть, что она заметила меня. Лет под пятьдесят, обветренное лицо, она не отрывала от меня взгляда. И только когда она заговорила:

– Билли? – я узнал ее голос. Не лицо, даже тогда не лицо, но именно голос, который совсем не изменился. Я остановился, вглядываясь в нее.

– Ди?

Она улыбнулась, но дежурной, никакой улыбкой. Вежливость, не более того.

– Как дела, Билли?

– Прекрасно. Как ты? Что поделываешь, чем занимаешься?

– Живу в Вудстоке. Мы с Кормиком в разводе. Еще пишу книжки для издательства «Эйвон».

Я давно не видел книг с ее фамилией на обложке.

Люди, такие как я, по многолетней привычке бродящие по книжным магазинам, похожи на греков из кафе на углу, безостановочно – тоже в силу привычки – перебирающих свои четки. Я бы узнал ее имя, если бы увидел его на обложке.

Она заметила мое замешательство.

– Готические романы. Их обычно издают под псевдонимом.

На этот раз ее улыбка была хищной. Она словно говорила: «Да, смеяться последним будешь ты, да, я продаю свой талант за гроши и ненавижу себя за это. Но я скорее вскрою себе вены, чем позволю тебе злорадствовать». Что может быть оскорбительнее успеха другого, когда тебя самого выбросили на обочину, и даже если когда-то ты подавал надежды, то уже давно не в состоянии их оправдать?

УСПЕХ: Единственный непростительный грех по отношению к ближнему. Амброз Бирс, «Словарь сатаны».

Конец цитаты.

– Если будешь в Лос-Анджелесе, найдешь меня в телефонном справочнике, – сказал я. Она повернулась к трем мужчинам за ее спиной. Взяла под руку элегантного господина с густой копной седых волос в стиле Клода Рейнса. Он был в очках а-ля авиатор начала века. Ди сжимала его руку. Этот роман долго не продлится.

Его костюм был слишком шикарным. Она же выглядела как потрепанный боевой флаг. И когда это все они умудрились смириться с забвением? Ко мне из противоположного конца комнаты направлялся Эдвин Чаррел. Он до сих пор был должен мне шестьдесят долларов, которые одолжил десять лет назад. Не думаю, что он об этом забыл. Он наверняка расскажет мне какую-нибудь слезную историю и попытается сунуть мне в руку мятые пять баксов. Не сейчас. Серьезно, только не сейчас. Только этого мне не доставало после Лео Норриса, Ди Миллер и всех тутошних мятых пиджаков. Я резко повернулся вправо, улыбнулся пожилым супругам, работавшим в тандеме и сейчас прихлебывавшим водку из одного стакана на двоих, и стал продвигаться к стене.

Передо мной стояла задача: убраться отсюда к чертовой матери, и чем быстрее, тем лучше. Все знают, что в движущуюся цель труднее попасть.

Но долог был мой путь.

Задняя стена была занята большим диваном, на котором велась громкая дискуссия ни о чем. Однако толпа в центре комнаты отвернулась от сидевших, а значит это был для меня наилучший маршрут. Я двинулся к дивану. Чаррела уже нигде не было видно, так что я продвинулся еще немного. Никто не обращал на меня внимания, никто не хватал меня за руку, никто не пытался крутить пуговицу на моем пиджаке. Я двинулся еще дальше. Я уже полагал, что неприятности позади. Я начал поворачивать за угол – оставалось пройти несколько метров вдоль стены, а там входная дверь, и свежий воздух, и свобода. Именно в этот момент меня поманил рукой старик, сидевший на мягком кресле. Оно было втиснуто в угол комнаты и примыкало к дивану. Здоровенное, потертое и бесцветное. Старик буквально утопал в нем. Худощавый, с усталым лицом и водянисто-голубыми глазами. Он подзывал меня. Я обернулся, но сзади меня никого не было. Он делал знаки именно мне. Я подошел к нему.

– Садись.

Сидеть было не на чем.

– Я собирался уйти…

Я в жизни его не видел.

– Садись, поговорим. Время еще есть.

На другом конце дивана появилось свободное место. Уйти сейчас было бы невежливо. К тому же старик кивнул головой, указывая на него.

Я сел. Он был самым измученным стариком, которого я когда-либо видел.

– Так ты пописываешь, – сказал он. Я подумал, что он надо мной подшучивает.

– Как тебя зовут? – спросил он.

– Билли Ландрес.

Он пожевал губами, словно пробуя имя на вкус.

– Уильям. На обложках, должно быть, Уильям.

Я усмехнулся.

– Точно. На обложках Уильям. Выглядит солиднее.

Я уже смеялся негромко. Не над собой. Над ним.

Он не улыбнулся в ответ, но я видел, что он не был обижен. Очень странный у нас получался разговор.

– А вы…?

– Марки, – сказал он и добавил после паузы: – Марки Страссер.

Продолжая улыбаться, я спросил:

– Вы пишете под этим именем?

Он мотнул головой.

– Я уже не пишу. Давно не пишу.

– Марки, – сказал я, вслушиваясь в это слово. – Марки Страссер. Не думаю, что я читал ваши книги. Детективы?

– В основном. Триллеры. Несколько современных романов, ничего выдающегося. Но расскажите о себе.

Я поерзал на диване.

– У меня такое чувство, сэр, что вы надо мной подшучиваете.

Его мягкие голубые глаза смотрели на меня без тени лукавства. Улыбки на его лице не было. Он был усталым. Старым и ужасно усталым.

– Мы все так или иначе забавляемся, Уильям. Но не тогда, когда стареем настолько, что уже не в силах шутить. Тогда мы перестаем забавляться. Так вы не хотите рассказать о себе?

Я развел руками в знак капитуляции. Что ж, расскажу о себе.

Возможно, он и считал себя слишком старым, чтобы забавляться, но тем не менее был очаровательным стариком. И хорошим слушателем. Остальная часть квартиры словно растворилась в тумане, и мы беседовали. Я рассказывал о себе, о жизни в Калифорнии, о сюжетах моих книг, о том, что нужно для адаптации романов-триллеров для экрана.