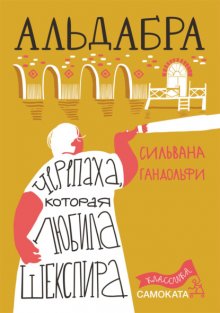

Альдабра. Черепаха, которая любила Шекспира бесплатное чтение

Донателле, моей всегдашней попутчице в странствиях по королевствам невозможного.

Бабушка Эя: Туловище, руки и ноги у меня толстеют, кожа становится грубой и смуглой, волосы выпадают, а спина все сгибается и сгибается… Если вы думаете, что я просто превращаюсь в дряхлую никчемную старуху, оставьте меня в покое: я должна узнать, каково это – быть твердым снаружи и мягким внутри.

Элиза: Бабушка у меня со странностями, может, даже больна. Но посоветоваться мне не с кем: с мамой приходится держать язык за зубами. Если расскажу ей, она снова упрячет бабушку в психушку.

Элизина мама: Да, это правда… Но тогда она представляла опасность для самой себя, она была… была не в себе. Надеюсь, Элиза не в нее.

Макс: Своим внушительным доисторическим видом черепаха распугала бы монстров из моих ночных кошмаров лучше любой рептилии.

Автор: Почему Венеция и Альдабра? Возможно, потому что у самого красивого города в мире и острова в Индийском океане есть кое-что общее: лагуна. А в лагунах, как известно, совершаются чудеса.

Шекспир: Мы знаем, кто мы такие, но не знаем, кем можем стать.

Глава первая

«Чтобы обвести смерть вокруг пальца, надо просто в кого-нибудь перевоплотиться, Элиза».

Каждый раз, шепча эту фразу, бабушка Эя буравила меня своими карими глазами. Ее легкий акцент становился более заметным, и слова звучали таинственно. Я напрягалась, точно тетива лука, сжимала губы и смотрела на нее не дыша. Мы соревновались, кто дольше выдержит взгляд.

После напряженной паузы бабушка хватала меня за руку и шепотом, обдавая ароматом плюмерии и пряностей, принималась рассказывать легенду о древнем народе на краю света, где женщины, стоило им только захотеть, могли не умирать вовсе. Они просто превращались во что-нибудь другое. В этом-то вся и хитрость: не умирать, а перевоплощаться. Штука, конечно, не из легких, но по силам каждому. Бабушка тоже однажды попробовала, но у нее не очень-то получилось. А если начистоту, «провалилось ко всем чертям». Так говорила она, усмехаясь.

– А ты во что хотела превратиться, бабушка?

– Никак не вспомню.

– Может, в сирену? – подсказывала я, вспомнив картины, которые рисовала бабушка. Очень часто на них появлялись девушки с серебристыми рыбьими хвостами, танцующие в голубых волнах.

– В сирену? Похоже на то. К сожалению, у меня ничего не получилось. Сирены… я даже не совсем уверена, что они существуют!

Она улыбнулась, но потом опять стала серьезной.

– Понимаешь, Элиза, перевоплотиться можно только в то, с чем мы уже в глубине души сроднились.

Бабушка Эя рассказывала легенды и мифы так, будто делилась тайной за семью печатями. Чем причудливее были ее истории, тем больше хотелось им верить.

Бабушка круглый год ходила в белом. В двадцать лет она приехала в Венецию из Англии и тут же по уши влюбилась в рабочего с Арсенала, отца моей мамы. Ради него она без колебаний бросила многообещающую карьеру лондонской актрисы. Они поженились, потом дед умер, оставив ее одну с маленькой дочкой. Чтобы как-то зарабатывать на жизнь, Эя принялась рисовать изящные картинки с видами Венеции, как с коробки шоколадных конфет, и продавать их туристам. Она никогда больше не покидала этот город.

Я заходила к ней чуть ли не каждый день. От ее дома до моего полчаса быстрым шагом. До причала Челестия все шло гладко. Но, миновав причал и ступив на металлические мостки, тянущиеся вдоль высокой кирпичной стены, я ускоряла шаг. Росписи, покрывавшие старые стены Арсенала, были слишком яркими, грубыми и напоминали о войне. Поэтому, шагая по узким мосткам, я отворачивалась от них и смотрела на лагуну. Волна откатывалась, открывая узкую полоску грязи и мусора. Битые кирпичи, ржавые урны, сиденья растасканных машин, покрытые водорослями. Казалось, вместе с мусором прилив может вынести все что угодно. Я внимательно вглядывалась, не сверкнет ли что-нибудь на этом странном пляже. Мой взгляд подолгу задерживался на бутылках: сквозь грязное стекло я пыталась разглядеть, что внутри. Вдруг послание? Мне ужасно хотелось явиться к бабушке с письмом от потерпевшего кораблекрушение на другом конце света. Она обожала такое.

Но спуститься вниз, чтобы заглянуть в эти бутылки, я, конечно, не решалась. Прогнивший деревянный причал чуть поодаль, у острова, на котором находилось кладбище, отбивал у меня всякую охоту. Он торчал над мутной водой, кренясь, будто пьяный, и наводил меня на странные мысли. А вдруг под пристанью в тухлых водорослях застряла голова утопленника?

Дойдя до середины мостков, я невольно начинала бежать. Неслась мимо ангара с замурованными окнами, даже не заглянув в щели между кирпичами. Конечно, пару раз, воспользовавшись моментом, когда мимо проходили люди, я украдкой заглядывала внутрь. В присутствии прохожих я даже осмеливалась остановиться. И, прижавшись лицом к металлической сетке, закрывавшей щели, наспех пожирала глазами ангар. Сквозь непропорционально высокий потолок лился свет, освещающий заросший травой пол. Вдоль стен выстроились таинственные каменные печи, такие гигантские, что в них легко можно зажарить целого быка.

Этот ангар был даже больше того, в котором бабушка Эя устроила мастерскую. Еще более пустой и зловещий. Подходящее местечко для ночных собраний Ку-клукс-клана.

В тот день я не встретила прохожих, поэтому замедлила шаг, только когда в конце мостков показались выстроившиеся в ряд домишки Казармы. Среди них было несколько обитаемых, с ухоженными садиками, утопавшими в кустах роз. Но большая часть годами стояла с заколоченными окнами, а вместо роз тут росла дикая ежевика. На длинных веревках всегда сушилось белье: трусы, носки, старые негнущиеся штаны, хлопающие от ветра на фоне лагуны. Казалось, белье не снимают неделями.

Людей на улице я видела очень редко: лишь иногда кто-нибудь копошился у дома. Случалось, они приветствовали меня коротким кивком. В основном старики: детей было мало, да и те необщительны. Стоило мне посмотреть, как они играют, дети тут же без улыбки и без враждебности уходили прочь. Поэтому я решила никогда не останавливаться.