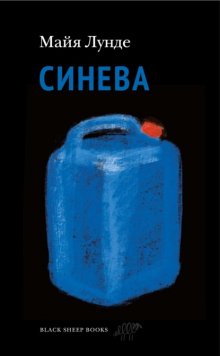

Синева бесплатное чтение

Maja Lunde

Blå

Roman

H. Aschehoug & Co (W. Nygaard), Oslo

Перевод с норвежского Анастасии Наумовой

This translation has been published with the financial support of NORLA, Norwegian Literature Abroad

Original h2: Blå

Text © Maja Lunde

Впервые опубликовано H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard) AS, 2017

Опубликовано по договоренности с Oslo Literary Agency

Публикация на русском языке осуществлена при содействии Banke, Goumen & Smirnova Literary Agency

Фотография автора предоставлена Sturlason

© Анастасия Наумова, перевод на русский язык, 2021

© ООО «Издательство Альбус корвус», издание на русском языке, 2022

Сигне

Рингфьорден, губерния Согн-ог-Фьюране, Норвегия, 2017 год

Воду ничто не останавливало – за ее течением можно было проследить от самой горы и до фьорда, наблюдая, как из облаков падает снег, как он ложится на горные вершины, как с моря поднимается пар и как он снова превращается в облака.

Каждую зиму ледник увеличивался, вбирал в себя снег, растапливал его, превращал в воду, оборачивался каплями, а те собирались в ручейки, которые, повинуясь силе тяжести, бежали вниз, объединялись в водопады и реки.

У наших двух деревень была общая гора и общий ледник, и мы делили эту гору и этот ледник долго, испокон веку. С одного склона горы, отвесного, падали несколько потоков – водопад Две Сестры, он падал с высоты семисот одиннадцати метров прямо в озеро Эйде, бирюзово-зеленое, давшее свое название деревне Эйдесдален и питающее животных и людей в ней.

Эйдесдален, родная деревня Магнуса.

В Эйдесдалене фьорда не видели, не знали, каково это, когда на губах оседает морская соль, ветер не доносил сюда соль и морем здесь не пахло. Тут он и вырос. Но вода у них была, вода без вкуса, вода, заставлявшая все вокруг расти, и Магнус никогда не тосковал по морю – так он сам позже сказал.

Другой склон был пологий, и здесь собиралась вода из реки Брейо, где водились лососи, где играли на скрипках водяные, где обитали пресноводные моллюски. Река пробивалась вперед, разрывая пейзаж, каждую секунду устремлялась она вперед миллионами капель, падая, вытягиваясь, расстилаясь по земле спокойной гладкой водой. Солнце превращало реку в сияющую ленту.

Брейо текла вниз, к Ринг-фьорду, а там, в деревне на берегу, впадала в соленую воду. Там ледниковая вода объединялась с морской.

Рингфьорден, моя деревня.

Вот так они сливались воедино, ледниковая вода и вода морская, а потом солнце вытягивало из моря капли, обращая их в пар, поднимая к облакам, где сила притяжения над ними не властна.

Я вернулась. Меня позвала Блофонна, ледник, который когда-то был нашим. Когда я прибыла в Рингфьорден, ветер стих, и, проходя последний отрезок, я завела двигатель, шум его заглушал все остальные звуки. «Синева» скользила по воде, оставляя на поверхности лишь небольшую рябь.

Этот пейзаж мне никогда не забыть. «Он создал тебя, Сигне», – сказал когда-то Магнус. Он полагал, что пейзаж отпечатался во мне, в моей походке, в том, что я хожу, напружинив ноги, словно иду в гору или под гору. Для ровной дороги я не создана, мое начало – здесь, и тем не менее увиденное поразило меня – горы, высота, то, как вертикаль упирается в горизонтальное.

Чтобы полюбоваться местной природой, люди приезжают издалека. Они считают, что здесь «красиво, потрясающе, изумительно». Стоя на палубах, огромных, с футбольное поле, пока гигантские дизельные двигатели выплевывают отраву, они показывают пальцами и смотрят на прозрачную воду, на ярко-зеленые склоны, к которым там, где уклон составляет меньше сорока пяти градусов, лепятся домики, на вздымающиеся на тысячу метров вверх горы, на острые, оборванные их края, впивающиеся в небо, присыпанные белым, – туристы это обожают. «Wow, it’s snow[1]» – да, он лежит на северном склоне и зимой и летом.

Но водопада Две Сестры туристы не видят, как не видят они горных пастбищ Сёнстебё на горе – их давно уже нет, и реки Брейо они тоже не видят – она исчезла первой, задолго до того, как сюда пришли лайнеры, задолго до японцев и американцев с их телефонами, и фотоаппаратами, и телеобъективами. Трубы – то, что когда-то было рекой, – зарыты под землю, а растительность постепенно скрыла урон, нанесенный природе при раскопках.

Сжимая в руке штурвал, я медленно приближалась к берегу, вот и гидроэлектростанция проплыла мимо – большое кирпичное здание у воды, массивное, темное, памятник мертвой реке и водопаду. Отсюда во всех направлениях тянутся провода, даже на другой берег фьорда. Даже это им разрешили.

Гул двигателя заглушал все вокруг, но в памяти всплыло тихое жужжание в проводах, особенно в сырую погоду, от того, как вода соприкасается с током, тихое потрескивание, от которого тело у меня всегда покрывалось мурашками, особенно в темноте, когда видны искры.

Все четыре гостевых места у причала оказались не заняты, для туристов еще слишком рано, это летом здесь битком, а сейчас я могла выбрать любое, и я выбрала крайнее, пришвартовалась и с кормы, и с носа, на всякий случай со шпрингом – вестланнский ветер налетает стремительно, – вывернула рукоятку газа в сторону кормы и прислушалась, как двигатель неохотно запыхтел и стих. Я закрыла ведущий в салон люк и положила ключи в нагрудный карман куртки. Связка ключей внушительная, да еще и круглый брелок из пробки, поэтому ключи сползли вниз и на животе у меня образовалась выпуклость.

Автобусная остановка находилась там же, где и всегда, возле магазинчика, я села на скамейку и стала ждать – автобус ходит раз в час, так уж оно тут принято, все происходит редко, все надо заранее планировать, просто я об этом за столько лет успела забыть.

Наконец он подъехал. Кроме меня, там сидела компания подростков из старшей школы, выстроенной в начале восьмидесятых, новой, красивой, очередного излишества, которое деревня может себе позволить.

Они без умолку болтали про экзамены и тренировки. С гладкими лбами, мягкими щеками, такие возмутительно юные, лишенные отпечатков прожитых жизней.

Меня они и взглядом не удостоили, и я их прекрасно понимаю. Для них я – обычная стареющая женщина, довольно неухоженная, в поношенной куртке, с торчащими из-под вязаной шапки седыми прядями.

На них самих – новые, почти одинаковые шапки с одним и тем же логотипом спереди. Поспешно стянув с себя шапку, я положила ее на колени и принялась обрывать с нее катышки, так что вскоре катышков набралась целая пригоршня, но что толку – обдирать пришлось бы слишком много, к тому же теперь непонятно, куда их девать. В конце концов я разжала кулак и бросила катышки на пол. Невесомые, они заскользили к проходу, но подростки их не заметили, да и с чего бы – комок серого пуха.

Иногда я забываю, как выгляжу; когда живешь на яхте, постепенно это перестает тебя волновать, однако на суше, бросая на себя взгляд в зеркало, я вздрагиваю. Кто это вообще? – думаю я. Кто эта древняя тощая старуха?

Удивительно, странно, нет, это сюрреализм, да, вот оно, верное слово – сюрреализм, что я стала одной из них, одной из старух, хотя я все еще прежняя, та же я, какой всегда была, и в пятнадцать, и в тридцать пять, и в пятьдесят, постоянная, неизменная величина, такая, какой я вижу себя во сне, словно камень, словно тысячелетний лед. Я лишена возраста. Лишь когда я двигаюсь, он дает о себе знать, отзывается всей накопленной болью, колени ломит, шею сводит, бедро ноет.

Впрочем, подростки не думают, что я старая, они меня вообще не видят, так уж оно заведено: старух никто не видит, много лет прошло с тех пор, когда меня тоже замечали. Подростки смеются – молодо и задорно, обсуждают контрольную по истории, холодную войну, Берлинскую стену, но не сами темы, а полученные оценки, что лучше – пять с минусом или четыре. И никто из них ни словом не обмолвился про лед, про ледник, хотя здесь, дома, о нем каждому следовало бы говорить.

Здесь, дома… Неужто я и впрямь называю это место домом? В голове не укладывается, я же уехала отсюда сорок – нет, почти пятьдесят лет назад. Приезжала только на похороны, отбывала пять неизбежных дней после погребения – сперва маминого, потом папиного. За все эти годы я провела здесь десять дней. У меня тут двое братьев, единоутробных братьев, но с ними я почти не общаюсь. Они жили с мамой.

Я склонилась к окну и начала подмечать изменения. Домов стало больше, на склоне появился новый жилой комплекс из белых домиков с небольшими окошками, потом автобус проехал мимо бассейна. Крышу на здании поменяли, а на входе повесили большую синюю вывеску «Ringfjord Water Fun». На английском все смотрится лучше.

Автобус двинулся вверх, в гору, пара подростков вышли возле ближайших домов, но остальные остались, автобус полз по дороге, а дорога изменилась, сузилась, на ней появились выбоины, они начались практически сразу же после того, как мы въехали в соседний муниципалитет. Здесь вышли почти все школьники. Похоже, тут, в Эйдесдалене, новой школы так и не построили, да и бассейна тоже, и сама деревня – словно младший брат-неудачник.

Я вышла вместе с оставшимися школьниками и медленно прошла через центр. Деревня еще меньше, чем мне запомнилось, а магазин вообще закрылся. Если Рингфьорден вырос, то от Эйде осталось всего ничего… Но я приехала сюда не ради Эйде, оплакивать Эйдесдален я больше не могу, хватит, эта битва проиграна давно, много лет назад, сейчас я приехала ради ледника, ради Блофонны, и я зашагала по тропинке в горы.

Об этом писали даже столичные газеты, я снова и снова перечитывала статьи, не веря собственным глазам. Они вырубают ледниковый лед, чистый, белый норвежский лед, и продают его как эксклюзивный лед для выпивки, мини-айсберги в наполненных золотистой жидкостью бокалах, но заказчики не норвежцы, а те, кто согласен заплатить по-настоящему много. Лед будут экспортировать в страны Персидского залива, к нефтяным шейхам, а там продавать по цене золота, белого золота, богатейшим из богатых.

Пока я карабкалась в гору, начался снег – последняя судорога зимы, апрельский каприз. На дороге блестели лужицы замерзшей воды с хрусталиками льда по краям, я наступила на такую лужицу и услышала, как треснул лед, но былого чувства радости это не принесло.

Склон оказался крутой и длинный, длиннее, чем мне запомнилось, но, поднявшись, я наконец увидела ледник, любимую, дорогую мою Блофонну.

Все ледники тают, я знаю, но когда видишь это воочию, ощущение иное. Тяжело дыша, я остановилась. Лед по-прежнему лежал, но не там, где прежде. Когда я была маленькой, лед почти достигал обрыва, с которого вниз срывался водопад, а теперь отступил к долине, и между обрывом и синим языком ледника сейчас метров сто, а может, двести. Ледник двигался, словно пытаясь сбежать, спастись от людей.

Я поднималась наверх, продиралась через кусты, хотела дотронуться до него, пройтись по нему, снова почувствовать его.

Наконец я наступила на лед, каждый шаг откликается потрескиванием. Я двинулась дальше и увидела то место, где вырубали лед, раны в серо-белом леднике, увечья в его голубых внутренностях, там, откуда вырезали глыбы льда. Рядом стояли четыре больших белых мешка, готовых к погрузке. Я читала, что для вырубки используют пилы, причем несмазанные, чтобы не запачкать лед машинным маслом.

Мне пора бы перестать удивляться всему тому, что творят люди. Но увиденное ранит меня. И ведь Магнус одобрил это – сидел на совете директоров и, улыбаясь, одобрил, а может, даже и поаплодировал вдобавок.

Я подошла ближе, пришлось карабкаться, ледник вскрыли на самом склоне. Сняв варежку, я положила руку на ледник, чувствуя в нем жизнь. Ледник мой, большое, мирное животное, оно спит, но оно ранено и не в силах рычать, и каждую минуту, каждую секунду оно слабеет и приближается к смерти.

Я чересчур стара, чтобы плакать, чересчур стара, чтобы лить слезы, однако щеки у меня мокрые.

Наш ледник, Магнус. Наш ледник.

Неужели ты забыл, а может, даже не заметил, что в момент нашего с тобой знакомства в руках у нас был тающий лед с Блофонны?

Мне было семь, тебе восемь, помнишь? Был мой день рожденья, и мне подарили воду, замерзшую воду.

Вся жизнь – это вода, жизнь была водой, куда бы я ни повернулась, повсюду была вода, она падала с небес дождем или снегом, наполняла маленькие горные озера, льдом откладывалась на леднике, тысячей мелких ручейков устремлялась с гор, утекая в реку Брейо, блестела во фьорде, который к западу превращался в море. Весь мой мир был водой. Земля, горы, пастбища оставались крошечными островками в этом мире, а мир этот я называла Землей, но считала, что ее настоящее имя – Вода.

То лето было жарким, что этим местам несвойственно, и английские туристы, остановившиеся у нас в отеле, потели. Они сидели в большом саду, под фруктовыми деревьями, обмахивались старыми газетами и удивлялись, как на севере может быть так жарко.

Когда я проснулась, в кровати никого не было, мама с папой уже встали, я в тот день спала между ними, прокралась ночью к ним в спальню и улеглась между ними. Они спросили, не приснился ли мне кошмар, но я пришла к ним не поэтому.

– Я не хочу одна лежать, – сказала я, – хочу к вам.

Чего ж тут непонятного, сами-то они каждую ночь друг с дружкой спят, а меня то и дело спрашивают, почему я к ним пришла. Однако они упорно не понимали меня – когда я перебиралась к ним, непременно напоминали, что спать мне полагается в моей собственной кровати, причем всю ночь напролет, а не полночи, и я обещала, что так и сделаю, ведь они именно такого ответа и ожидали, вот только на следующую ночь я опять просыпалась и, чувствуя пустоту кровати, пустоту комнаты, прокрадывалась, хотя нет, маленькие дети красться не умеют, по крайней мере, я так точно не умела, просто шла, не боясь наделать шума, не боясь их разбудить, шла по холодному полу, заходила к ним в комнату и подходила к изножью кровати – так я могла забраться сразу в середку, не перелезая через их большие тела. Одеяло мне не требовалось – с обеих сторон меня грели родители.

Но как раз тем утром я лежала в одиночестве, родители уже встали, а у меня был день рожденья, поэтому вместе с ними вставать было нельзя. Я знала, что в такой день полагается лежать в кровати, это я запомнила с прошлого года, в день рожденья полагается тихо лежать и ждать, когда они придут, и нетерпение – я до сих пор помню, как нетерпение разливалось по рукам и ногам, такое сильное, почти невыносимое, что казалось, будто ну его вообще, этот день рожденья.

– Вы скоро? – робко спросила я.

Ответа не последовало.

– Эй?!

Я вдруг испугалась, что они вообще не вернутся, что они перепутали дни.

– МАМА! ПАПА!

Или забыли, что у меня день рожденья.

– МАМА! ПАПА! ВЫ ГДЕ?!

Но потом они вернулись с тортом и песней, встали по обе стороны кровати и запели – один низким голосом, а другая высоким, запели хором, и, переполненная впечатлениями, я натянула на голову одеяло. Мне захотелось подольше не вылезать из кровати, хотя в то же время тянуло выбраться из нее.

Допев, они подарили мне подарки, от мамы мне достались блестящий мячик и кукла с неестественно широкой улыбкой.

– Она страшная! – заявила я.

– Да нет, – возразил папа.

– А вот и да, – уперлась я.

– Я ее увидела в магазине и подумала, что она очень милая, и к тому же это самая большая кукла, какая у них была, – сказала мама.

– Зачем ей такую улыбку сделали? – спросила я.

– Ты бы лучше спасибо сказала, – сказал папа, – скажи маме спасибо.

– Спасибо, – повторила я, – за куклу. Страшную.

Я всегда говорила то, что думаю, все, что у меня на уме, и, даже если родители сердились, вела себя по-прежнему. Возможно, меня вообще было так просто не изменить.

Я помню ту куклу и остальные подарки, почти уверена, что все это подарили мне именно в тот день: две книги о цветах от папы, гербарий тоже от него, а от них обоих – глобус с подсветкой. Я поблагодарила их за подарки. Целую кучу. Не сомневалась, что никому из моих знакомых столько подарков не дарили, однако ни у кого из моих знакомых мама не владела целым отелем чуть ли не на сто номеров – ну ладно, на восемьдесят четыре, но мы всегда говорили «почти сто», да к тому же у нас имелось в нем собственное крыло, мы называли его просто крылом, и там было три гостиных, четыре спальни, кухня, да в придачу еще и комната для прислуги.

Мама получила все это в наследство от своего отца, который умер до моего рождения. Его портреты висели повсюду, и все, в том числе и я, называли его старым Хаугером. Его фамилию мама тоже унаследовала – Хаугер, совершенно неинтересную фамилию, и я не понимала, зачем они так ее берегут, а они берегли папину фамилию; ту, что он привез с собой из Осло, они не взяли, потому что, по словам мамы, «от такой фамилии, как Хаугер не избавишься, иначе и отель придется переименовывать». Отель назывался «Хаугер», и переименовать его было никак нельзя, потому что стены тут помнили историю, помнили все до года постройки, вырезанного на деревянной доске над входом: «1882».

Меня угощали тортом и утром, и позже, я так объелась, что сладость подступила к горлу, это ощущение тоже запомнилось: мне семь лет и торт давит изнутри. Но я продолжаю есть. В гости пришли родственники, они уселись в саду за длинный стол, вся мамина семья: бабушка, тетки, двое женатых дядьев, двоюродная сестра Биргит и трое двоюродных братьев.

Гости разговаривали и шумели, но я шумела больше других, тихо я не сидела, я уже тогда не умела сидеть тихо, ни тогда, ни после, а голос у меня был такой громкий, что, по словам папы, его на самом Галлхёпиггене слышат. Он говорил это с улыбкой – «слышат на самом Галлхёпиггене», самой высокой вершине в Норвегии, – и радовался оттого, что я так громко кричу. Говорил, что гордится мной, однако мама с ним не соглашалась, утверждая, будто голос мой до печенок пробирает.

Я так шумела, что не услышала, как к дому подъехал грузовик, и лишь когда мама позвала меня во двор, поняла: что-то затевается. Взяв меня за руку, она повела меня за собой, мы завернули за угол, а мама помахала гостям и пригласила их следовать за нами. Она смеялась мне, смеялась им, и было в ее смехе что-то необычное, она смеялась прямо как я, возбужденно и чересчур громко, и я тоже засмеялась просто потому, что так надо было.

Я обернулась, высматривая среди гостей папу, и увидела его позади всех остальных, одного, мне захотелось, чтобы это он вел меня, но мама тянула вперед.

А оказавшись за углом, я вздрогнула, не понимая, что передо мной. Двор был белым, он блестел и потрескивал, и я прищурилась.

– Это снег, – сказала мама, – снег. Смотри, Сигне, зима наступила!

– Снег? – не поняла я.

Она стояла рядом, и я поняла, что для мамы это почему-то важно, важен этот снег, который на самом деле лед, но почему именно, я не понимала, а сейчас и папа к ней подошел, вот только он не улыбался.

– Это что? – спросил он у мамы.

– Помнишь, – сказала мама мне, – ты хотела, чтобы день рожденья у тебя был зимой?

– Нет, – ответила я.

– Помнишь, у Биргит на день рожденья пошел снег, а ты заплакала? – продолжала мама. – И попросила себе на день рожденья снеговика, помнишь?

– Ты что, это все с горы привезла? – спросил папа маму, и голос его прозвучал как-то напряженно.

– Сёнстебё привез, он все равно лед повез в рыбоприемник, – ответила мама.

Я обернулась и увидела Сёнстебё, фермера из Эйдесдалена. Он стоял возле грузовичка, улыбался и словно бы ждал чего-то от меня, а позади стоял его сын, Магнус.

Это был ты, Магнус. Я и раньше знала, кто ты такой, потому что твой отец иногда привозил к нам в отель лед и тебя с собой брал, и тем не менее именно ту нашу встречу я считаю первой. Босой, с загорелыми грязными ногами, ты стоял и, как и все остальные, ждал чего-то, ждал меня. Ты смахивал на белку с круглыми коричневыми глазами, от которых ничто не ускользало. Тебе всего-то восемь лет было, но ты, похоже, понял, что происходит что-то важное, о чем не говорили, понял, что рядом есть тот, кому ты нужен или будешь нужен.

Вот какой ты был. Вот какой был он.

– То есть Сёнстебё два раза пришлось кататься? – тихо спросил папа. – И он дважды в горы поднимался?

Я надеялась, он обнимет маму, как иногда обнимал – обхватит ее рукой и прижмет к себе, – но папа не шелохнулся.

– У Сигне день рожденья, и она хотела себе такой подарок, – сказала мама.

– А Сёнстебё за работу что получит?

– Да ему только в радость. Он в восторг пришел, когда я ему рассказала.

– От твоих идей все в восторге.

Мама обернулась ко мне.

– Ну вот, Сигне, теперь и снеговика слепить можно. Ты что, не хочешь? А давайте все вместе слепим!

Снеговика мне лепить не хотелось, но я согласилась. На белых кочках, которые мама называла снегом, мои маленькие туфельки скользили, я поскальзывалась и едва не падала, но мама крепко держала меня.

Влага холодила подошвы, жесткие крупинки льда засыпались в обувь и таяли, тонкие гольфы промокли. Я нагнулась и, зачерпнув снега, попыталась слепить снежок, но снег рассыпался, словно сахарная пудра. Я подняла голову. Все смотрели на меня. Все гости смотрели. Магнус как будто окаменел, живыми остались лишь глаза, он переводил взгляд с меня на снег, Магнусу ни разу не дарили на день рожденья снег, такие подарки делают только дочерям владелиц отелей, и я жалела, что он это видит.

А вот мама улыбалась, улыбалась так же широко, как та кукла, самая большая во всем магазине, и я снова попыталась слепить снежный ком, мне надо было во что бы то ни стало слепить здоровенного снеговика, хотя у меня совершенно вылетело из головы, что я, оказывается, мечтала о дне рожденья зимой, что я говорила это маме и что плакала на дне рожденья Биргит. Но я, как выясняется, плакала, и теперь папа рассердился на маму, а мама дарит мне только подарки, о которых я и не подозревала, что они мне нужны. Возможно, я когда-то у нее и куклу попросила, просто забыла. Это я виновата, во всем виновата я: в том, что стою посреди двора, в том, что ноги заледенели, а с пальцев капает ледяная вода, в том, что все смотрят на меня как-то странно, что двор покрывается жидкой грязью, становится мокрым и отвратительным, что папа смотрит на маму взглядом, которого я не понимаю, и что он сунул руки в задние карманы брюк, отчего ссутулился еще сильнее, и что Магнус тоже тут. Всем своим колотящимся семилетним сердцем я жаждала, чтобы он не смотрел на меня так.

И поэтому я соврала, соврала впервые в жизни, некоторые дети умеют лгать, они даже не задумываются, им ничего не стоит заявить, что никакого печенья они не ели или что где-то потеряли дневник, но я была другая. Природа не одарила меня богатым воображением, выдумщицей я не была – возможно, потому и лгать не умела. Прежде я еще не попадала в ситуацию, когда мне надо было бы соврать, что подобное вообще возможно, мне вообще в голову не приходило, я не догадывалась, что ложью можно что-то исправить, намного проще было сказать, как оно есть.

Однако сейчас я соврала, ложь сама собой появилась, ведь это я во всем виновата, во всем, так я думала, стоя посреди двора, с ледяными ногами в мокрых гольфах и сладостью, подкатывающей к горлу. Надо, чтобы папа перестал так смотреть на маму, и поэтому я соврала, надо, чтобы он вытащил руки из карманов и обнял маму.

Я придумала эту ложь, она придумалась за миг, и я озвучила ее – тихо, в надежде, что голос мой звучит естественно:

– Да, мама. Помню. Я хотела день рожденья зимой. Я вспомнила.

И чтобы вранье получилось правдоподобным, я набрала пригоршни смахивающего на грязную сахарную пудру снега и протянула его маме и папе.

– Спасибо. Спасибо за лед.

Ну вот, думала я, теперь все будет хорошо. Но ничего не произошло, кто-то из гостей тихо кашлянул, двоюродная сестра потянула тетю за юбку и посмотрела снизу вверх, но взрослые смотрели на меня, будто бы ожидая еще чего-то.

Вот тут он и подбежал ко мне, Магнус, отошел от грузовичка и побежал ко мне, быстро переступая ногами по земле.

– Давай помогу, – сказал он.

Он наклонился – его мальчишеский затылок был загорелым и коротко стриженым – и, зачерпнув льда, слепил ком, намного лучше, чем у меня.

Магнус стоял на холодном льду босой, но ему, похоже, было все равно, потому что мы с ним принялись лепить из умирающего, тающего снега снеговика и я больше не обращала внимания на всех тех, кто стоял и смотрел на меня.

– Нам нос нужен, – сказал он.

– Морковка, – поправила я.

– Ну да, нос.

– Но это же морковка, – сказала я.

И он засмеялся.

Давид

Тембо, Бордо, Франция, 2041 год

Воздух на дороге перед нами дрожал от жары. Жара колыхалась, похожая на воду, но когда мы въезжали в волну зноя, воздух дрожать переставал.

Лагеря было по-прежнему не видно.

Над нами синело небо. Ни единого облачка. Синее, вечно синее. Я уже ненавидел этот цвет.

Лу спала, примостившись у меня на руке, покачиваясь, когда грузовик подскакивал на выбоинах в асфальте. За дорогами давно никто не следил. Дома, мимо которых мы проезжали, были заброшены, а поля – сухие и выжженные солнцем.

Я повернулся к Лу и понюхал ее макушку. От мягких детских волос пахло гарью. Кисловатый запах пожара въелся и в нашу одежду, хотя из Аржелеса мы уехали много дней назад. Когда наша семья сократилась вполовину.

Двадцать два дня – нет, двадцать четыре. Прошло уже двадцать четыре дня.

Я сбился со счета. Может, хотел сбиться. Двадцать четыре дня назад мы бежали из Аржелеса. Я и Лу у меня на руках. Она плакала, а я бежал, пока звуки пожара не стихли. Пока от дыма не осталась далекая дымка. Лишь тогда мы остановились, повернулись к городу и…

Хватит, Давид. Стоп. Мы скоро их найдем. Они здесь. Анна и Огюст здесь, в лагере. Потому что Анна как раз сюда и собиралась ехать. Она давно про этот лагерь говорила. Здесь хорошие условия. Есть еда и солнечные панели, а значит, и электричество есть. И, главное, вода. Чистая, холодная вода из крана.

И из этого лагеря можно отправиться дальше, на север.

Водитель затормозил. Съехал на обочину и затормозил.

Лу проснулась.

– Вон он. – Водитель показал вперед.

Прямо перед нами зеленела брезентовая ограда.

Анна. Огюст.

Водитель дождался, когда мы выйдем, пробормотал: «Удачи», – и машина скрылась в клубах пыли.

Воздух накрыл нас горячей простыней. Лу заморгала и схватила меня за руку.

Огненный шар в небе высасывал из меня последние капли воды. Асфальт горел, такой горячий, что, похоже, вот-вот расплавится.

Телефон у меня разбился. Наручные часы я сменял на что-то. Сколько времени, не знал. Впрочем, брезентовая ограда отбрасывала совсем короткую тень, поэтому сейчас было часа три, не больше.

Я быстро зашагал к лагерю. Совсем скоро мы их найдем. Они наверняка нас опередили.

Мы подошли к входу, где за столом сидели двое охранников в камуфляже.

Невидящим взглядом они посмотрели на нас.

– Документы, – сказал один.

– Я ищу кое-кого, – сказал я.

– Сначала документы, – перебил меня охранник.

– Но…

– Так вы проходите или как?

Я положил перед ним наши паспорта, а паспорта Анны и Огюста оставил в сумке. Охраннику вовсе не обязательно знать, что у нас еще и их паспорта. Иначе вопросов не оберешься.

Он быстро пролистал страницы и остановился на развороте с фотографией. Сам я вздрагивал каждый раз, увидев ее. Тип на снимке – разве это я? Такие пухлые щеки, почти толстые. Может, фотоаппарат был так настроен?

Нет, это я прежде был такой. Пухлый – не толстый, а просто холеный.

Или, может, обычный. Возможно, прежде мы все так выглядели.

Он взял паспорт Лу. Ее паспорт был новее, но Лу так быстро растет. Ребенок на фотографии мог быть кем угодно. Снимок сделали, когда Лу было три года. И она улыбалась. А сейчас посерьезнела.

Сегодня утром я заплел ей косички. Заплетаю я хорошо. Расчесал волосы, разделил их на две равные части и сделал ровный пробор посредине. Потом заплел две тугие косички. Возможно, благодаря ее косичкам водитель над нами и сжалился. Сейчас я надеялся, что они не обратят внимания на то, какая она чумазая и худая. И на то, какая она серьезная и как редко улыбается, девочка моя. Прежде она все время прыгала и бегала, попрыгунья моя. Но сейчас косички безжизненно висели на спине.

Охранник по-прежнему смотрел на меня. Наверное, сравнивал с фотографией в паспорте.

– Это пятилетней давности снимок, – сказал я, – мне всего-то двадцать было.

– У вас еще что-то есть? Какие-нибудь другие документы, по которым вы – это вы?

Я покачал головой:

– Только паспорт взял.

Он еще раз взглянул на фотографию, словно надеялся получить ответ, после чего взял степлер и две светло-зеленые бумажки. Привычным движением прикрепил бумажки к свободным страничкам паспорта:

– Заполните вот это, – он протянул мне их.

– Где?

– Вот тут. Данные впишите.

– Я в том смысле, что… Где заполнить? У вас стол есть?

– Нет.

Я взял паспорта. Охранник оставил мой открытым на странице с зеленой бумажкой.

– А ручка есть у вас?

Я попытался изобразить улыбку, но охранник лишь огорченно покачал головой, не глядя мне в глаза.

– Моя куда-то подевалась, – добавил я.

Я солгал. Никуда она не девалась, просто стержень исписался. По пути сюда Лу на второй день принялась плакать и проплакала весь вечер. Закрыла лицо руками и всхлипывала. И я разрешил ей порисовать. Лу проводила тоненькие синие черточки на оборотной стороне старого конверта, который мы нашли по дороге. Она рисовала девочек в платьях, наполняла их юбочки цветом. И с такой силой налегала на стержень, что бумага рвалась.

Охранник порылся в стоявшей на земле коробке и вытащил потрескавшуюся синюю ручку.

– Потом вернете.

Бланки мне пришлось заполнять стоя. Положить паспорт было не на что. От этого буквы расползались и выглядели странновато. Я торопился. Рука дрожала. Профессия. Последнее место работы. Откуда мы следуем. Куда. Так куда же мы следуем?

«Страны, где есть вода, Давид, – твердила мне Анна, – вот куда нам надо». Чем суше становилась наша собственная страна, тем чаще Анна вспоминала о странах на севере, где дождь выпадал не только изредка в холодное время года, но также весной и летом. Где продолжительных засух не существовало. Где дела скорее обстоят наоборот, а дождь досаждает, потому что идет рука об руку с бурей. Где реки выходят из берегов, плотины рушатся, внезапно и бесповоротно.

«Почему они вообще плачут? – недоумевала Анна. – Вся вода в мире – их!»

У нас же только соленое море, уровень которого повышается. И еще у нас засуха. Это у нас вместо наводнения. Непрекращающаяся засуха. Сперва ее называли двухлетней, потом трехлетней, потом четырехлетней. Сейчас шел пятый год. Лето стало бесконечным.

Люди начали покидать Аржелес в прошлом году, осенью, но сами мы держались. У меня была работа, и бросить ее я не мог. Покинуть старую серую опреснительную станцию, превращающую морскую воду в пресную, я не мог.

Но электричество все чаще давало сбои, из магазинов исчезли продукты, город пустел и затихал. И делался жарче. Потому что чем сильнее иссушалась земля, тем жарче становился воздух. Раньше солнце тратило силы на то, чтобы выпаривать воду. Сейчас, когда влаги в земле больше не осталось, солнце принялось за нас.

Каждый день Анна говорила, что надо уехать. Сперва просто на север, пока подобное еще было возможно, пока границы еще не закрыли.

Затем она заговорила о лагерях. Памье. Жимон. Кастр. Этот, возле Тембо, был последним.

Анна говорила, а температура воздуха повышалась. Через наш город проходили беженцы с юга, задерживались на несколько дней, потом шли дальше. Но мы оставались.

Я замер с ручкой в руке. Куда же мы следуем?

В одиночку я на этот вопрос ответить не мог. Сперва надо найти Анну и Огюста.

Мужчина позади нас в очереди задел меня, но, похоже, и сам этого не заметил. Он был тщедушным и щуплым, собственная кожа словно сделалась ему велика. Одна рука была перемотана грязным бинтом.

Охранник быстро прикрепил зеленый бланк к его паспорту, и мужчина, ничего больше не говоря, отошел заполнять его. Ручку он уже приготовил.

Опять подошла моя очередь. Я протянул охраннику наши паспорта и бланки. С десятью пунктами, где говорилось все обо мне и Лу.

Охранник показал на нижнюю строчку.

– А вот здесь?

– Мы еще не определились. Мне сперва с женой поговорить надо.

– И где она?

– Мы должны были с ней тут встретиться.

– Должны были?

– Должны. Мы договорились, что встретимся тут.

– Нас просят, чтобы прибывающие все пункты заполняли.

– Мне надо сначала с женой поговорить. Я ее разыскиваю. Я же сказал.

– Тогда я напишу «Англия».

Англия, между югом и севером, по-прежнему пригодная для жизни.

– Но мы, возможно, не в Англию поедем…

Анне Англия не нравится. Ни еда, ни язык.

– Вам хоть что-то надо указать, – сказал охранник.

– То есть это ни к чему не обязывает?

Он хохотнул.

– Если вам и впрямь повезет и вы получите разрешение на переезд, то поедете туда, куда отправят.

Охранник склонился над бланком и быстро написал: «Великобритания».

Он вернул мне паспорт.

– С вами все. Ночью выходить не полагается, а днем можете свободно перемещаться и по территории лагеря, и за ее пределами.

– Хорошо, – кивнул я.

Я снова попробовал улыбнуться. Мне хотелось, чтобы он тоже мне улыбнулся. Мне не помешало бы увидеть улыбку.

– Ваше место будет в ангаре номер четыре, – сказал он.

– А где мне про жену узнать? И про сына? Он совсем кроха. Его Огюст зовут.

Охранник поднял голову. Он наконец-то посмотрел на меня.

– В Красном Кресте, – ответил он, – как войдете, сразу увидите.

Я хотел обнять его, но вместо этого пробормотал:

– Спасибо.

– Следующий, пожалуйста, – сказал он.

Мы быстро прошли через ворота. Я тянул за собой Лу. Едва мы оказались внутри, как я услышал знакомый звук. Цикады. Они сидели на дереве над нами и потирали крылышки. Воды не было, а они все равно не сдавались, гребаные неутомимые труженики. Возможно, так оно и правильно. Я старался дышать спокойно.

Лагерь представлял собой огромные старые складские секции, установленные на ровном клочке земли. Тень здесь отбрасывали большие деревья. На них по-прежнему были листья – похоже, корни уходили глубоко в землю. Судя по табличке на стене, здесь когда-то располагалась фабрика по производству навесов.

«Защита от солнца в любых условиях» – гласила табличка. Наверняка прибыльное дельце было.

Мы прошли дальше в лагерь. Между зданиями были разбиты военные палатки и поставлены бараки. Они выстроились ровными рядами, и у каждого на крыше имелась солнечная панель. Нигде ни соринки. Там и сям сидели люди. На солнышке грелись. Все выглядели опрятно, никого в рваной одежде.

Анна права. Место хорошее.

– Вон, – я показал на флаг, развевающийся над бараком чуть поодаль.

– А чьей это страны? – спросила Лу.

– Не страны. Это Красный Крест, – ответил я, – они знают, где мама с Огюстом.

– Честно? – спросила Лу.

– Да.

Своей вялой липкой ручонкой Лу сжала мне руку. Анна вечно нудит, что Лу надо почаще руки мыть. Только за стол сесть соберемся – опять двадцать пять. Мой руки, на них бактерии. Жаль, она сейчас Лу не видит.

Мы завернули за угол, и Лу резко остановилась.

– Очередь, – тихо проговорила она.

Дьявол.

– Ну, нам не привыкать, – утешил я ее делано радостным тоном.

В последние годы все было по карточкам. Мы стояли в очереди, чтобы купить литр молока. Кусок мяса. Пакет яблок, да и любых других фруктов тоже. Самые длинные очереди выстраивались за фруктами и овощами. Пчел и других насекомых стало так мало. Они исчезали постепенно, но с наступлением засухи исчезновение ускорилось. Ни насекомых, ни фруктов. Мне так недоставало помидоров. Дынь. Груш и слив. Вонзить зубы в сочную сливу. Холодную, из холодильника…

Лу не помнит жизни без очередей. И она придумала сидеть в очереди, а не стоять. В первый раз она села просто от усталости. Ныла. Готова была расплакаться. Но когда я сел возле нее и сказал, что у нас пикник, Лу рассмеялась.

Теперь мы привыкли сидеть в очереди. Очередь – наша детская площадка. Место для прогулок. Наша школа. Наша столовая. Последнее – особенно.

Лу обожает представлять, будто мы едим.

Я отдал Лу печенье, последнее у меня в рюкзаке. Она откусила и улыбнулась.

– Тут внутри как бы желтый крем. – Она показала мне черствое печенье.

Мы сыграли в закуску, главное блюдо, десерт и сыр. На несколько секунд я забылся и думал лишь про игру.

Но по большей части я высматривал Анну. Ждал. Она может объявиться в любой момент. А на руках у нее будет Огюст. И он улыбнется во весь свой четырехзубый рот. Анна протянет мне малыша, я возьму его, она обнимет меня, Лу тоже обхватит нас всех руками. И мы вчетвером замрем в объятии.

Тут дверь в барак открылась, и пришла наша очередь.

Чистый пол – вот что мне сразу бросилось в глаза. Твердый деревянный пол, и ни пылинки. Протянутые по полу провода. Здесь было прохладнее, чем снаружи. На стене громко жужжал вентилятор.

Женщина, наполовину скрытая монитором, улыбнулась и предложила нам присесть.

– Будьте добры, присаживайтесь. – Она показала на два стула перед столом.

Я объяснил, зачем мы пришли, что мы разыскиваем родных, которых потеряли, когда отправились в путь, но с которыми договорились встретиться здесь.

Женщина принялась печатать. Спросила, как зовут Анну с Огюстом и сколько им лет, а еще – как они выглядят.

– Как они выглядят? У них есть особые приметы?

– Хм… Нет… У Анны каштановые волосы. И она довольно невысокая. – Я осекся. Вдруг женщина решит, будто я считаю, что Анна некрасивая? – В том смысле, что… невысокая, но не очень. Где-то метр шестьдесят. И красивая, – быстро добавил я.

Женщина улыбнулась.

– Волосы у нее каштановые, а летом светлеют. И глаза карие.

– А ребенок?

– Он… обычный младенец. У него четыре зуба, волос мало. Хотя сейчас, может, уже больше. Он последние несколько дней капризничал. Наверное, зубы резались.

Что еще сказать? Что у него мягкий животик, в который мне нравится утыкаться? Что смех у него громкий и веселый? Что когда он проголодается, то вопит как иерихонская труба?

– Когда вы в последний раз их видели? – спросила женщина.

– Когда мы уехали оттуда, – ответил я, – в тот день, когда мы уехали из Аржелеса, пятнадцатого июля.

– Время суток?

– В середине дня. Примерно в обед.

Лу больше не смотрела на меня. Она поджала ноги и положила голову на колени.

– Что же произошло? – спросила женщина.

– Что произошло? – повторил я.

– Да.

Мне вдруг не понравилось, что она спросила об этом.

– То же, что и с остальными, – сказал я, – нам пришлось бежать оттуда. Мы покинули город одними из последних. И потеряли друг дружку.

– И это все?

– Да.

– И с тех пор вы про вашу жену ничего не слышали?

– Да откуда же? Связи нет. Телефон не работает. Но я пытаюсь ее разыскать. Иначе не сидел бы тут!

Я выдохнул. Нет, надо успокоиться, срываться нельзя. Надо сохранять спокойствие. Показать, что я человек достойный.

Вдобавок женщина показалась мне приятной. Лет пятидесяти, с узким лицом. Она выглядела уставшей – весь день трудится во благо других, вот такая у нее была усталость.

– Мы договорились, – я старался говорить отчетливо и спокойно, – мы договорились поехать сюда. Мы так решили.

Она снова повернулась к монитору. Набрала на клавиатуре еще что-то.

– К сожалению, в моей базе я их не нахожу, – медленно проговорила она, – здесь их нет. И не было.

Я посмотрел на Лу. Все ли она поняла? Наверное, нет. Она сидела, уткнувшись головой в коленки, так что лица ее я не видел.

– А вы могли бы еще раз проверить? – попросил я женщину.

– В этом никакого смысла нет, – ровным голосом сказала она.

– Есть, – настаивал я.

– Давид, послушайте…

– Как вас зовут? – спросил я.

– Жанетта…

– Так вот, Жанетта. У вас тоже наверняка есть семья. Представьте, если бы дело ваших касалось.

– Моих?

– Ваших родных. Самых близких родственников.

– Я тоже потеряла родных, – сказала она.

Она тоже потеряла родных.

Ну разумеется. Она тоже кого-то разыскивает, того, кого, возможно, больше не увидит. Мы все в одинаковом положении.

– Простите, – извинился я, – просто у вас есть доступ к базам. – Я показал на компьютер. – Вы ведь этим и занимаетесь, верно? Ищете людей?

Ищете людей. Звучит по-детски. Я для нее и есть ребенок. Ребенок, который сам притащил сюда ребенка. Я выпрямился. Погладил Лу по голове вымученным отеческим жестом.

– Нам надо найти Анну. Это ее мать, – сказал я и торопливо добавил: – И ее брата. – Пусть не думает, что я забыл про Огюста.

– Сожалею, но вы расстались двадцать четыре дня назад, – ответила она, – за это время что угодно произойти могло.

– Двадцать четыре дня – это не так долго, – возразил я.

– Возможно, они попали в другой лагерь. – В ее голосе сквозила жалость.

– Да, – быстро согласился я, – наверняка так оно и есть.

– Я могу объявить их в розыск, – сказала Жанетта и снова улыбнулась.

Она и впрямь старалась обойтись с нами по-доброму. Я тоже ответил ей вежливо – мол, спасибо, вы очень добры. Мне хотелось показать, что я тоже так умею. Сидел я, плотно прижимая руки к туловищу, пряча от нее круги пота в подмышках. Я снова посмотрел на Лу.

И снова не увидел ее лица. Она сидела так же неподвижно, как и я, уткнувшись в коленки.

После такого сидения на лбу у нее остаются отметины от ткани – клетчатые вмятины на гладкой коже.

Когда мы ушли оттуда, я не стал брать ее за руку. Мне хотелось бежать. Кричать. Но я заставил себя идти спокойно.

Цикады. Они не сдаются. Они всё выносят.

Я цикада.

Сигне

Мне надо было кое-что наладить. На лодке вечно есть чем заняться – смазать, уложить тросы, подклеить, почистить, прикрепить; когда у тебя есть лодка, дела найдутся всегда. К тому же мне надо зайти в отель – навестить братьев. С тех пор как они взяли отель в свои руки, я их почти не видела, а надо бы. Но вместо этого я сижу в салоне и пью чай, не в силах пальцем пошевелить. Я уже целые сутки провела в Рингфьордене, дома, и теперь просто сижу и прислушиваюсь.

Тарахтенье вертолета не стихало с самого утра. То удаляясь, то приближаясь, он кружил над горой, от ледника к заброшенному рыбоприемнику и обратно. Рыбоприемник переживал второе рождение: здесь рубят лед. Рубят и упаковывают, чтобы потом отправить на экспорт.

Тарахтенье затихает и становится громче, оно теперь не звук, а нечто осязаемое, нечто, въевшееся в меня, дрожанье пропеллера нагоняет рябь на воду во фьорде, палуба дрожит так, что в позвоночник отдает.

Возможно, деревенские жители жалуются, возможно, пишут в местную газету, изливают свое нытье в читательских письмах. Ведь хоть какое-то мнение у них есть, что-то они должны говорить?

Я еще ни с кем тут не разговаривала и ни о чем не спрашивала, но теперь встала и решила дойти до магазина.

Я кивнула кассирше. Она, похоже, меня не узнала, да и мне ее лицо показалось незнакомым. Я – одна из тех немногих, кто уехал, кто выбрал другую жизнь. Сигне Хаугер, журналистка, писательница, активистка – местные, может, и не читали ничего из написанного мною, но обо мне они, несомненно, слышали и уж точно обсуждали, как я приковывала себя цепью и как меня сажали за решетку.

Но нет, кассирша меня не узнала, потому что лишь равнодушно кивнула в ответ. Мне бы поинтересоваться, не знает ли она чего, да и вообще, что она думает про Блофонну и про вертолеты, большинству нравится делиться собственным мнением. Стоило бы, наверное, перекинуться с ней парой слов – забавное выражение, перекинуться, словно побыстрее хочешь закончить такую беседу, может, именно поэтому мне и не нравится эта форма общения, и неважно, знакома я с собеседником или нет. Но сегодня я должна выяснить нечто конкретное, а это дело другое. И тем не менее я никак не могла заставить себя подойти к ней. Это будет выглядеть странно, неестественно, нет, лучше подождать, когда подойдет моя очередь расплачиваться.

Я стала складывать в корзинку продукты – хлеб, сок, консервы, чай, моющее средство. В эту секунду над дверью звякнул колокольчик и в магазин вошли две пожилые женщины. Вот они-то только и ждали, чтобы словечком перекинуться. И не одним. Болтали так, словно им за это приплачивают, но не про вертолеты и не про лед. Про Блофонну ни одна даже не заикнулась.

Я не сразу их узнала, да и вообще узнала только по голосам. Мы вместе ходили в школу, и удивительно, но голоса у них остались теми же, что и в юности, тон то высокий, то низкий, и смех.

Нет, надо поздороваться – иначе выйдет глупо. Я сделала шаг в их сторону. Возможно, они знают что-то о леднике, возможно, им и не наплевать вовсе. Но одно произнесенное ими слово, одно имя заставило меня остановиться.

Магнус.

Они заговорили о нем. Оказалось, одна из женщин – его сноха, и у нее были новости. Он переехал во Францию – это она сказала с неприкрытой завистью, – а домой приезжает только на собрания совета директоров. Похоже, от должности руководителя «Ринг-гидро» он отказываться пока не надумал, ну конечно, свою работу он обожает, хотя и живет пенсионерской жизнью на юге, играет в гольф и дегустирует вино, это просто чудесно – она именно так и сказала: «чудесно». Я решила еще постоять за стеллажом.

Чудесно, значит. Ну да, могу себе представить, несколько лет назад я как-то раз увидела его на улице в Бергене. Он, судя по всему, спешил на какое-нибудь заседание – в костюме и дождевике, а в руках дипломат. Вечная униформа норвежских бизнесменов. Он меня не заметил, зато я хорошо его разглядела. Чудесная жизнь наложила на него заметный отпечаток: самой внушительной частью тела стал живот, как и у многих других представителей моего поколения. Сытое тело, растолстевшее от сытой жизни в нашем чудесном новом мире.

Я решила дождаться, когда они договорят, – хотела послушать, не скажут ли они еще чего о Магнусе, но они переключились на собственных внуков, стараясь словно ненароком перещеголять друг дружку и похваляясь, какие эти малыши смышленые, как привязаны к своей бабушке, как часто навещают ее, а еще что их повзрослевшим детям без помощи бабушек ну никак не обойтись.

Беседа получилась долгой, про внуков говорить можно до бесконечности. Оставив корзинку на полу, я двинулась к двери, осторожно, чтобы не зазвенел колокольчик, открыла ее и выскользнула на улицу.

«Я знаю, что люблю тебя», – обычно говорила ему я.

«Я люблю тебя», – обычно отвечал Магнус.

– У слова «любить» есть степени? – спросила я однажды.

Мы, обнявшись, лежали в постели, чувствуя, как пульс постепенно успокаивается. Кажется, мы были тогда дома у Магнуса – там мы бывали чаще всего.

– В смысле? – спросил он.

– Можно ли сочетать его с другими словами для обозначения разной степени интенсивности или оно само по себе достаточно сильное и обозначает чувство на сто процентов?

– Только ты умеешь подвести сухую теорию под самое эмоциональное слово в языке. – Он улыбнулся и погладил меня по руке.

– Но если у него все-таки есть степени, – сказала я, – то если сказать «знаю, что люблю», смысл слова усилится, разве нет? Значит, если я говорю: «Знаю, что люблю», мои слова сильнее твоих?

– По-твоему, ты любишь меня больше, чем я тебя?

– Да, по-моему, так и есть. – Я теснее прижалась к нему.

– А по-моему, нет.

– «Знаю» прибавляет уверенности, усиливает смысловую составляющую слова.

– И ты хочешь, чтоб я серьезно к этому относился?

– Я хочу, чтобы ты серьезно относился ко всему, что я говорю.

– Ладно. Тогда вот что я тебе скажу: твои слова заставляют сомневаться. Когда говорят: «Я знаю», невольно напрашивается мысль, что спустя некоторое время, момент, мгновение ты утратишь это знание.

– Не понимаю.

– Ты завуалированно заставляешь думать об обратном… О том, что существует «я не знаю». И еще «я предполагаю». А вот мой вариант, наоборот…

– Та-ак, ну давай, расскажи поподробнее о твоем варианте, любимый мой Магнус.

– Три простых слова, Сигне. Три слова – самая избитая в мире избитая фраза. Но и самая правдивая, потому что я не описываю ни будущего, ни прошлого, вообще ничего, кроме нас самих.

– Кроме тебя.

– В смысле?

– Ничего, кроме тебя. Ты описываешь лишь свое собственное чувство, – сказала я.

– Ну ладно, – согласился он.

– То есть ты говоришь, что я трусливая? Я намеренно умаляю значение слов?

– Я говорю, что люблю тебя.

– Эта фраза антонимична «я думаю»? Ты думаешь, что любишь меня.

– Прямо сейчас я думаю, что ты цепляешься за слова.

– Слова. Это. Важно.

– Слова. Это. Важно. Для. Тебя.

– Я будущая журналистка. – Я улыбнулась. – Придется тебе потерпеть.

– Когда я тебя выбрал, ты про журналистику не говорила.

– Это и так очевидно было.

– Может, и так.

– Кстати, это разве ты меня выбрал? Разве именно мужчина выбирает женщину? Положительный полюс выбирает отрицательный? А я-то всегда считала, что это я тебя выбрала.

– Дорогая моя Симона Бовуар. Сдаюсь. Это ты меня выбрала.

– Да. Я тебя выбрала.

– Давай уже спать?

– Давай. Спокойной ночи, – сказала я.

– Я тебя люблю, – сказал он.

Когда я вернулась из магазина, тарахтенье вертолета стихло, но на смену ему пришел другой звук – гуденье погрузчика.

Одетый в комбинезон рабочий на погрузчике курсировал между рыбоприемником и небольшим грузовым суденышком в порту. На палетах высились упаковки льда. Упаковки рабочий перегружал на судно – погрузчик двигался с бесстыдной отлаженностью, а когда лед исчезал в недрах трюма, оттуда доносился стук.

Потом все стихло. Погрузчик замер возле рыбоприемника, порт опустел. Завтра придет капитан, запустит двигатель и увезет лед – мой лед, наш лед – на юг, в страны, к людям, которые ни разу в жизни не видели ледника, не трогали снег, и в их бокалах, в их выпивке лед растает, умрет.

Магнусу лед не нужен, у него есть бассейн и жена Трине – она была пухленькой, еще когда они оба учились на инженеров, я помню. Может, он уже тогда глаз на нее положил, даже до того, как мы с ним расстались. И внуки его наверняка навещают, и на дегустации он ходит, зачем ему там лед, если он все равно пьет только красное – бордо, бургундское, божоле, алеющие капли с привкусом сливы, – и, несмотря ни на что, он допустил все это.

Судно покачивается на воде, а внутри там лед, и завтра его увезут, завтра он исчезнет.

На судне никого нет, вот так, а все это – дело рук Магнуса, ему самому это не нужно, но он все равно делает, это дело рук Магнуса, и всем наплевать.

А мне не наплевать – только и всего.

Судно покачивается на воде, и никто его не охраняет.

Это дело рук Магнуса, и всем наплевать, кроме меня, лишь мне не наплевать, и лишь я способна подпортить им малину.

Меня больше никто не берет в расчет, на меня всем наплевать, я не считаюсь, я – седая старушка в шапке в катышках, я старая, старая, как камни, как ледник Блофонна.

Я не могу положить конец всему, но остановить могу.

Я не могу кричать обо всем, но об этом кричать могу.

Я могу утопить лед в море и исчезнуть.

Давид

Когда мы шли из Красного Креста в ангар номер четыре, Лу крепко вцепилась в мою руку и не выпускала ее. Вообще ощущение было такое, словно она всю дорогу от самого дома меня за руку держала. Ни разу не возразила, делала все, что я скажу, и не отцеплялась от меня. Когда остаешься наедине с ребенком, ты будто полтора человека. Совсем не то что остаться наедине с женой или любимой девушкой. Жена такая же большая, как и ты сам. Ну, или почти. С голодом она умеет справляться сама. И питье себе сама добудет. И нижнее белье сменит. Она способна выручать тебя, удерживая на плаву. Она понесет половину ноши. А когда с тобой ребенок, то, кроме тебя, выручальщиков нету.

Ангар номер четыре располагался за помывочными. Огромный ветхий фабричный цех, разделенный на длинные коридоры и небольшие отсеки. Перегородками тут служила старая ткань для занавесок – ткань эта, веселеньких расцветок, полосатая, желтая, синяя, красная, была закреплена на потолке. Во всех отсеках стояли кровати, большинство из которых пустовало. Пол был чистым, двери стояли открытыми, отчего по помещению полз прохладный сквозняк.

– Смотри, – сказал я, – номер тридцать два. Это наш.

Наш собственный закуток с двумя защитного цвета койками, металлическим шкафчиком и пластиковым сейфом. На койках лежали простыни и два флакона антисептика. Похоже, воды для мытья рук здесь не хватало.

– Тут стены из ткани. – Лу пощупала полосатую ткань.

– Отлично же? Как в театре, – сказал я.

– Нет, не в театре. Как будто мы пошли в поход и живем в палатке.

Она наконец выпустила мою руку.

– А это будет наш походный столик. – Лу выдвинула сейф и поставила его между кроватями. – А это – скатерть. – Она вытащила из кармана грязный носовой платок и накрыла им сейф.

Я забросил сумку в шкаф, но она заняла лишь половину свободного места. Все наше имущество уместилось в полшкафа. Прежде у меня была квартира, телевизор с плоским экраном, мобильник, штук пятнадцать футболок, не меньше семи пар брюк, восемь пар обуви, куча носков, к которым замучаешься пару подбирать, стол, четыре стула, диван, шторы, столовые приборы, два хороших ножа, разделочная доска, одна кровать, две детские кроватки, целый стеллаж книг, бумажник телячьей кожи, два комнатных растения, за которыми ухаживала Анна, три цветочные вазы, постельное белье на четверых, внушительная стопка полотенец, правда, в большинстве полинявших от стирки, две теплые куртки, три шарфа, четыре шапки, пять бейсболок, два наполовину использованных тюбика солнцезащитного крема, шампунь, средство для мытья пола, веник, держатель для туалетной бумаги, ведро, швабра, семь тряпочек, пеленальный столик, подгузники, влажные салфетки, два коврика, плакат с видом Манхэттена, каким тот был до последних наводнений, жена, двое детей…

Я захлопнул шкафчик.

В отсеке напротив я разглядел пожилого мужчину, которого уже видел в очереди. Повернувшись лицом к стене, он лежал на кровати.

Я принялся застилать кровати. Тонкие матрасы, обтянутые липкой клеенкой и пахнущие дезинфицирующим раствором. Одна простыня снизу, другая сверху. Никаких подушек. Лу по-прежнему сможет подкладывать под голову свитер. Все эти дни, пока мы сюда добирались, она так и делала. Ей нравится, когда под головой что-нибудь лежит.

В этот момент старик напротив застонал. Я услышал, как он завозился, а койка издала металлический скрип. Старик жалобно запричитал. Тихо, охая, как плачут от боли.

Я вышел в коридор между отсеками. Старик меня не заметил. Он снова завозился. Сдвинул забинтованную руку.

Я с опаской подошел к нему. Когда я приблизился, он не обратил на меня внимания. Повязка у него на руке потемнела от грязи, с одной стороны на ней проступили желтые пятна. Так просачивалась наружу его боль.

От старика пахло. Терпко, чуть гнилостно. От всего тела, а может, только от руки.

Он снова застонал и, открыв глаза, посмотрел на меня.

– Простите, – сказал я, – не хотел вас тревожить.

Старик сел. Двигался он как-то скованно, а на глаза от боли навернулись слезы.

– У вас не найдется… – проговорил он по-французски, чуть приподняв руку, – да хоть что-нибудь? Чтобы уснуть?

Я покачал головой и показал на повязку:

– Вы ее в последний раз когда меняли?

Ответил он не сразу, сперва посмотрел на заляпанный бинт.

– Это мне дочка перевязала.

– И?

– Она медсестра.

– Но ведь это давно было?

– Не помню.

– Вам надо поменять повязку.

К счастью, старик не стал возражать и послушно поднялся. Взяв за руку Лу, другой рукой я подхватил под локоть старика и осторожно повел рядом.

Я спросил, откуда он. И как его зовут.

– Франсис, – пробормотал он. А приехал он сюда из Перпиньяна. Услышав это, я почти обрадовался.

– Мы, можно сказать, соседи, – сказал я, – мы с дочкой из Аржелеса.

Он не ответил – наверное, решил, что для соседства это далековато, и, собственно говоря, был прав.

Мы подошли к санитарному пункту.

Очереди тут не было, мы вошли, и нас сразу же приняла медсестра в белоснежной униформе. От медсестры пахло мылом.

Здесь царила прохлада. И воздух был сухой. На стене тихо гудел кондиционер.

Франсис опустился на пододвинутый медсестрой стул, положил руку на колени. Мы остановились у него за спиной.

Медсестра бережно размотала бинт, и старик всхлипнул. По щекам потекли слезы, лицо сморщилось от боли.

По мере того как медсестра разматывала бинт, запах усиливался. Нет, не запах – зловоние.

– Сядь вон туда, – велел я Лу.

Сам я не мог отвести глаз от его руки.

Рана была большая и воспаленная. Скорее не красная, а желтая. Длинный порез. Плоть вокруг приобрела нездоровый сероватый оттенок.

– Подождите минутку, – попросила медсестра и вышла.

Шло время. Я старался занимать Франсиса разговорами – рассказывал про нас с Лу и про то, что мы должны встретиться здесь с моей женой.

Он кивал, но о себе не говорил. Наконец медсестра вернулась, да не одна, а с врачом. Похоже, они уже всё обсудили, потому что врач тотчас же присела рядом с Франсисом и внимательно осмотрела рану.

– Как вы поранились? – тихо спросила она.

Старик отвел глаза.

– Я… пилой руку задел.

– Пилой?

– Дрова пилил. А топора не было.

– Таких ран от пилы не бывает, – сказала врач, – мне будет проще вам помочь, если вы расскажете правду.

Старик поднял голову и упрямо посмотрел на врача, но почти сразу пошел на попятную.

– Это ножом. Три недели назад, – громко сказал он, – три недели и один день.

– Вам повезло, – кивнула врач, – еще несколько сантиметров – и артерию перебило бы.

– Повезло? – переспросил Франсис. Я услышал, как он сглотнул. – Даже не знаю.

– Я дам вам антибиотики, – решила врач, немного помолчав, – а потом вам надо будет приходить через день промывать рану.

– Какой смысл?

– Антибиотики уничтожат инфекцию.

– А зачем?

– Что – зачем?

– Зачем уничтожать инфекцию?

– Вы хотите руку потерять?

Он промолчал.

Врач уступила место медсестре, и та, умело промыв рану, смазала ее мазью.

Франсис больше не старался скрыть боль и смачно выругался.

– Тс-с! Тут ребенок! – одернул его я.

– Простите, – опомнился он.

– Ничего страшного, – подала из угла голос Лу, – папа тоже такое говорит.

Франсис рассмеялся.

Но потом медсестра принесла новые бинты и принялась накладывать повязку.

– Очень туго, – пожаловался Франсис.

– А вот так? – спросила медсестра.

– Все равно туго.

– Я уже ослабила.

– Вы так перетянули, что теперь и кровь в руку поступать не будет. Гангрена начнется.

– Но иначе повязка съедет.

– И мазь проклятущая – жжется, зараза.

– Когда промывают рану, она всегда болит, – успокоила его Лу.

Старик поднял голову, и в его облике мелькнуло вдруг что-то мальчишеское.

– Ты права, – согласился он, – а я и забыл.

Он уставился на руку. По сравнению с его покрытой темными пятнами кожей бинт казался особенно белым.

– Сейчас вам как? – спросила медсестра.

– Хорошо, – ответил он, – хорошо.

И тут он заметил старый бинт. Тот валялся в металлическом контейнере на столе рядом с медсестрой.

– Куда вы его денете?

Медсестра недоуменно посмотрела на него.

– Бинт.

– Вы про ваши старые бинты?

– Вы их выбросите?

– Ну да, разумеется.

Франсис промолчал.

– Вот, держите. – Врач протянула ему прозрачный пакет, в котором лежало что-то синее. – Когда будете мыться, накрывайте повязку вот этим.

Франсис не шелохнулся, поэтому я протянул руку и взял пакет.

– Вы родственники? – спросила врач.

– Нет, нас просто разместили рядом.

– Родственники у него есть, не знаете?

Я покачал головой.

– Присмотрите за ним, если не трудно.

Выходил Франсис неохотно, еле переставляя ноги, потом вообще остановился.

– Мне надо… – Он развернулся и быстро направился обратно в медпункт.

– Куда это он? – удивилась Лу.

– Подожди тут, – сказал я.

Она выпустила мою руку и встала возле здания.

Я подошел к двери, приоткрыл ее.

Сперва до меня донеслось какое-то шуршание. В медпункте никого не было, медсестра ушла, а Франсис стоял в самом углу – склонившись над мусорным ведром, копался в мусоре. Меня он не замечал. Наконец он нашел то, что искал. Старые бинты. Воровато оглянувшись, торопливо спрятал их в карман. Я отскочил от двери и поспешил к Лу.

– Что он там делает? – шепнула она.

Из медпункта вышел Франсис. Теперь он шагал бодрее.

– Мне уже лучше, – заявил он.

Старик повернулся к Лу и внезапно улыбнулся.

– Славная она у вас, – сказал он мне.

Я обнял Лу и кивнул.

– Да, она славная.

За двадцать четыре дня это была первая ночь в постели. Закрыв глаза, я на миг увидел лица Анны и Огюста, но тут же заснул, не успев ни о чем подумать.

А потом навалились сны. Хуже, чем прежде, – наверное, потому что спал я крепко.

Я падал – нет, опускался в воду, уходил на дно, безвольно, не сопротивляясь.

Воздух стремительно покидал легкие, грудь сдавило, но я ничего не делал, чтобы выплыть.

Вдохнуть я не мог. Главное – не вдыхать, не заполнить легкие водой, не утонуть.

Там, наверху, синело небо, а за мной тянулся след из пузырьков.

Мне надо туда. Надо выбираться.

Но получалось лишь тонуть.

Я вздрогнул и проснулся.

Вздохнул. Легкие наполнились воздухом.

Вокруг было светло. Наступило утро.

Я повернулся. Лежал и, постепенно успокаиваясь, смотрел на Лу.

Она спала на спине, раскинув руки и ноги, прямо как морская звездочка. Лу все время двигалась. Требовала пространства. Отвоевывала его. И во сне Лу забывала, что она маленькая.

Когда она родилась, мы были совсем молоды, мы вообще зря завели ребенка так рано. Мне было всего девятнадцать, а Анне едва исполнилось двадцать. Мы во всем винили водный коллапс и дефицит товаров. Потому что всего не хватало. И презервативов тоже. Анна валила на кризис, а я и рад был, что не на меня, – вообще-то это я вовремя не остановился.

Анна спросила, не избавиться ли нам от ребенка. И точно ли я все решил. Она думала, что вполне на такое способна, если я этого ребенка не хочу.

А я его не хотел. Но и избавляться от него тоже не хотел. Избавиться – надо же, словно он вещь какая. Услышав от нее это словечко, я разозлился. Мы ссорились. А живот у нее тем временем рос. Мы снова ссорились. А потом стало уже поздно.

И вот появилась она, кроха, сморщенная, как изюминка, и розовая, и моя предыдущая жизнь выглядела теперь чужой.

Помещение наполнилось утренними звуками. Тихими голосами, шарканьем, гулом бойлера, скрипом коек.

Лу я решил не будить: она слишком поздно легла.

А ведь прежде у нас все было по расписанию – тогда, когда требовалось, чтобы мы приходили вовремя на работу и в школу.

Но школу закрыли, и Лу стала ложиться позже. И запрещать ей я не видел смысла.

Ничего, я с этим разберусь. К возвращению Анны налажу распорядок дня. Прием пищи и отбой будут строго по расписанию. Возможно, мы с Лу и читать опять будем. Может, тут и книги где-нибудь есть. А то Лу уже много месяцев не занимается.

Лу завозилась и перевернулась на спину. Даже ее крошечное личико казалось беспокойным. Рот открылся, дышала она быстро и испуганно, глазные яблоки под веками двигались. Какие сны видят маленькие девочки, не знающие, куда повернет жизнь?

Лу громко всхлипнула:

– Нет…

Она опять завозилась и заплакала громче. Сколько же боли было в ее плаче, сколько страданий. Из-под сомкнутых век потекли слезы.

– Нет… Не надо…

Я наклонился над ней и погладил ее по голове.

– Лу? Лу!

Она отвернулась, но так и не проснулась.

– Лу, просыпайся.

Подхватив теплое от сна детское тельце, я взял Лу на руки. Она попыталась высвободиться, словно не желая покидать сон.

– Лу, ну пожалуйста.

Я погладил ее по голове и утер слезы. Наконец она заморгала. Посмотрела на меня. Еще секунду она находилась где-то далеко, а потом выпрямилась, готовая броситься прочь.

– Папа, пожар, все горит, папа!

– Лу, нет, – я обнял ее, – нет, доченька, тебе приснилось.

– Но пахнет дымом. Я чувствую. Бежим отсюда!

Она потянулась за одеждой, схватила шорты и принялась их натягивать.

Я встал, повернулся и сел на корточки, чтобы смотреть ей в лицо. И осторожно взял ее за плечи.

– Солнышко, это не дым. Не пожар.

– Но я же чувствую!

Я опять сел на койку, а Лу усадил к себе на колени. Мышцы ее были напряжены до предела.

Я прижал ее к себе и тихо заговорил:

– Принюхайся. Чем пахнет?

Она быстро втянула носом воздух.

– Дымом.

– Попробуй-ка еще раз.

Замерев, она снова шмыгнула носом.

– Дымом.

– А еще?

Она перестала шмыгать и теперь дышала спокойнее.

– Ничем, – сказала она наконец.

– Ничем, – повторил я.

Тело ее обмякло.

Я уткнулся ей в волосы. И потянул носом.

Да, и правда дымом пахнет. Но только от ее волос и одежды. От меня самого смердит совершенно так же.

– Ты знаешь, что сегодня разрешается сделать? – спросил я.

– Нет. Что?

– Сегодня разрешается принять душ!

– Принять душ?

– Да. Нам разрешено мыться каждый вторник.

– А сегодня что, вторник?

– Да. Поэтому сегодня – душ.

– Ой, давно пора.

– Да, давно пора.

Лу обеими руками взяла выданное ей полотенце и торжественно, словно подарок, развернула его. Жесткие линии сгиба не расправились.

Лу поднесла полотенце к лицу.

– Мылом пахнет.

Я пощупал мое собственное полотенце. Жесткое, плотное. Пахнущее чистотой.

– Тебе туда. – Я показал на табличку на двери женского душа.

– А тебе?

– А я в мужской душ пойду.

Лу кивнула. Я видел, что ей не хочется оставаться одной, но упрямиться она не стала.

– Не забудь голову помыть, – напомнил я, – первый раз откроешь душ и быстро намочишь, потом потри, чтобы побольше пены появилось. Три обеими руками.

Я показал на собственных волосах.

– Остальные два раза душ включишь, чтобы смыть пену. Да смотри, чтобы пены не осталось.

– Ладно.

– Не забывай – душ можно пускать три раза. Сначала один. Потом еще два.

– И чтобы не осталось пены.

Терморегулятора на душе не было, но, когда я пустил воду в первый раз, она все равно пошла тепловатая. В такую жару вода до конца не охлаждалась.

Струи ударили меня по затылку, застучали по голове. Я старался прочувствовать каждую каплю, попадающую мне на кожу. Наслаждался каждой из них.

Потом вода резко закончилась. Я запрокинул голову и посмотрел на душ. Капнуло еще несколько капель, а потом и их не стало.

Последняя ленивая капля оторвалась от блестящей головки душа и упала на пол. И все.

На стене висел тюбик с жидким мылом. Такая забота меня почти растрогала – надо же, кто-то вспомнил, что нам и мыло нужно.

Я надавил на него. На ладонь вытекло немного мыла. Взбивая пену, я потер ладони друг о дружку.

Потом я долго и тщательно намыливал себя. Голову, шею, руки, ступни, внутреннюю поверхность бедер, ягодицы.

Скользкая пена легко расщепляла жир. Удаляла пепел. Таким грязным я еще не бывал. Еще никогда от меня так не воняло потом. И дымом.

Несколько секунд я ни о чем больше не думал, ни об Анне, ни об Огюсте, лишь о мыле, и о воде, и о том, каково это – вновь обрести собственное тело и лишиться целого слоя кожи.

Я и сам сделал так, как велел Лу, – две последние порции воды потратил на то, чтобы ополоснуться, и теперь пена мягкими холмиками лежала у моих ног.

Я быстро вытерся. Полотенце жестко терло кожу, ощущение было приятное, а когда я потер руки, избавляясь от омертвевших клеток, ткань потемнела.

Потом я вытащил из сумки одежду. По-прежнему грязную и зловонную. Надо будет узнать, можно ли где-то здесь ее постирать.

Под одеждой лежали паспорта Анны и Огюста. Я взял паспорт Анны и, как много раз за последние недели, провел пальцами по гладкой обложке. Открыл паспорт.

На фотографии Анна не улыбалась, да и сам снимок был черно-белым, так что Анна была на себя не похожа. Там было не видно, что волосы у нее золотистые. И что в глазах – зеленые прожилки. И что походка у нее быстрая, словно Анна вечно куда-то радостно спешит, даже когда на самом деле все наоборот.

Но других ее фотографий у меня не осталось.

Я поднес паспорт к носу и принюхался. От него все еще пало гарью.

Зато сам я сейчас чистый. Пожар я с себя смыл.

А смыв с себя запах дыма, я стер и воспоминания о ней.

Я вцепился в футболку. От нее по-прежнему пахло дымом. Анна все еще была здесь. Она и Огюст. Они здесь.

Сигне

Душ я приняла в закутке между салоном и форпиком, прислушиваясь, как работает насос, и стараясь не слишком брызгать на стены, чтобы вода попадала в емкость подо мной, потому что стока в закутке нет. Я намыливала тело, и оно наливалось силой и упругостью, словно мне снова было двадцать. Потом я налила полный бак воды из крана на причале: воды надо много, мне придется держаться подальше от берега, пока они не бросят поиски. На всякий случай я наполнила еще две двадцатилитровые канистры и втиснула их в ахтерпик. Этого достаточно, чтобы пробыть в море много недель, пока они будут искать, если, конечно, вообще затеют поиски, если поймут, что это моих рук дело, а они, возможно, поймут: деревенские меня видели, они узнали «Синеву» и знают мою историю, уж два и два сложить у них мозгов хватит.

Последний час, дожидаясь, когда солнце сядет и причал опустеет, я просто ждала. Села с чашкой кофе на палубе, заставила себя спокойно поесть – сжевала пару бутербродов со скумбрией. Давно еда не казалась мне такой вкусной. Медленно пережевывая, я смотрела на старый папин дом. Когда-то папа жил тут, возле порта, но теперь дом опустел. После папиной смерти я по дешевке продала его кому-то под дачу. Они, похоже, нечасто сюда наведываются: окна смотрели на меня черными пустыми квадратами.

Дом такой же безмолвный, как и сам порт, потому что все разошлись и я осталась одна.

Я спрыгнула на причал и направилась к грузовому судну, тяжелому железному лесовозу с потеками ржавчины вдоль сварных швов. На палубу я перепрыгнула легко, а приземлилась почти бесшумно.

Рубка была заперта, но остальные двери открыты, никому и в голову не пришло запереть их, видно, не предполагали, что нечто подобное может произойти тут, в рукаве фьорда, в кишечнике фьорда, в его темном нутре, где всем плевать, где все, что когда-то имело для нас значение, медленно застраивалось, истощалось, где исчезли река, водопады, пастбища, и всем плевать, даже если ледник Блофонна уничтожат, никто не услышит и не увидит, они – как он, все они, все его поколение, мое поколение, им надо вино подороже, дачу попросторнее и интернет побыстрее.

Я спустилась в трюм. Здесь холодно, холодильная установка тихо гудела. Я отыскала выключатель и заморгала, глядя на яркую лампочку, на вырывающийся у меня изо рта пар, на контейнеры со льдом, пока еще стоящие на слани. Я подошла к ближайшему и погладила твердый пластик. Дорогостоящая упаковка – темно-синий пластик, блестящий, бесшовный. Такой и за четыреста пятьдесят лет не разложится, и за пятьсот тоже. Может, и дольше продержится, дольше, чем пластиковая бутылка, дольше, чем одноразовый подгузник, солнечные очки, кукла Барби, флисовая толстовка. Намного дольше, чем человек.

Я открыла верхний пакет, за клапан пришлось тянуть, он уже успел примерзнуть. И увидела лед, в дополнительной вакуумной упаковке, тоже из пластика, защищенный толстым слоем белого изоляционного материала. Я на миг положила руку на лед, ощутила под пальцами его холод и закрыла клапан.

Первая партия далась мне на удивление легко: я отнесла контейнер наверх и швырнула на железную палубу, откликнувшуюся дрожью в ногах. Впрочем, шуметь я не боялась. Откинув клапан, я вытащила из пластика куски льда. Пальцы тотчас заледенели, я надела перчатки, которые не забыла захватить, и выбросила лед за борт, во фьорд.

Со вторым контейнером я тоже легко справилась, и с третьим, и с четвертым, но потом сделалось тяжело, сил не хватало, льда чересчур много.

Я осмотрела подъемный кран на причале, надеясь, что смогу им воспользоваться, но ключа не нашла и, вернувшись в трюм, встала возле ящиков и уставилась на них. Нет, все мне не вытащить. Я подошла еще ближе и тут заметила по левому борту какую-то дверцу, люк. Еще чуть дальше я разглядела кнопку. Когда я нажала на нее, люк тотчас же с громким скрежетом отъехал вверх.

Теперь можно выбрасывать лед напрямую в море. Пятый, шестой, седьмой ящики. Вскоре я сбилась со счета. Сами контейнеры я бросала на слань – их я кидать в воду не стану, хотя, возможно, когда-нибудь они все равно окажутся в воде, присоединятся к мусорным островам и архипелагам в океане и медленно разрушатся, превратятся в микропластик, исчезнут в пищеварительной системе какой-нибудь рыбы, попадут на тарелку, а оттуда – в желудок человека, питающегося собственным мусором, как и все мы, ведь каждый день мы едим свои же отходы.

Пластик жесткий и плотный, я открываю очередной клапан, поднимаю контейнер, тащу его к люку, переворачиваю и высыпаю большие белые куски вниз, где они с тихим плеском плюхаются в воду. Куски льда подрагивают на поверхности воды, белые, гладкие льдины на угольно-черной воде, на которой свет от фонарей вырисовывает желтые, размытые отражения. По спине у меня течет пот, но руки в перчатках заледенели, да так, что я утратила осязание. Это больно, но приятно. Кубы льда маленькими айсбергами лежат на воде, видно лишь самый верх, с айсбергами всегда так, под водой больше, чем над ней, но эти айсберги неопасны, они никому не навредят и ничего не испортят – наоборот, это я их испорчу, потому что вода теплая и лед в ней скоро растает. Когда спустя несколько часов капитан придет и запустит двигатель, куски уже существенно уменьшатся, к тому же в них проникнет соленая вода. Они не осядут ледяной крошкой на столе у шейхов, в хрустальных бокалах с выпивкой, в Саудовской Аравии или Катаре.

Лед тает, лед тает в соленой воде, и я приложила к этому руку, приложила руку к тому, что происходит все время, я тоже стала причиной изменений. Я смеюсь, вздрагивая от звуков собственного смеха, от этого незнакомого кваканья, лягушачьего, инстинктивного, я лягушка, амфибия. Они умирают, лягушки, вымирают тихо, никому в мире нет до них никакого дела, треть биологических видов находится под угрозой, а о ней, о лягушке, никто не думает, и она бежит по болотам всего мира, вечно в связке с водой, скользкая, пугливая, недостаточно мерзкая, чтобы считаться безобразной, недостаточно странная, чтобы выглядеть забавной, – просто занятная в своей попытке, квакая, убежать от людей.

Наконец я осилила большую часть, спину ломило, двадцать килограммов в каждом контейнере, тяжело, слишком тяжело. Я быстро пересчитала – осталось всего двенадцать, всего двести сорок килограммов – и потянулась было к следующему контейнеру, руки дрожали, пальцы не слушались. И тут я остановилась. Я устала, как же я устала, чересчур старая для такой тяжести, мышцы и кости молили о пощаде, я слишком стара.

Я села на контейнеры. Ох, Магнус, на последние упаковки сил у меня не хватит, а ведь, пока ты не явился, наш лед никто не трогал. Но это не значит, что лед преспокойно и молча лежал там, лед никогда не молчит, у него есть собственные звуки, он потрескивает. Потрескивание льда – один из древнейших в мире звуков, и он пугает меня, всегда пугал, это звук разрушения. А стук падающего на лед камня, камня, который бросают на скованную льдом воду, – этот звук не похож ни на какой больше, стук камня, который не в силах пробиться сквозь лед, зато заставляет воду подо льдом откликнуться коротким всхлипом, напомнить о своем пленении там, внизу, откуда не выбраться.

Вот только я давно уже не кидала камней на заледеневшую воду. Лед больше не ложится на озера, не намерзает зимой на дорогах, а пыльца появляется на деревьях уже в январе. Лед исчезает, мир покрывается водой. I wish I had a river so long[2], а ведь я помню, как каталась на коньках по фьорду, я была быстрее всех, а Магнус стоял на берегу и смотрел на меня, нам было десять или одиннадцать, мы по-прежнему друг дружку не знали, но, помню, мне нравилось, что он на меня смотрит и видит, как я всех обгоняю. У меня были раздвижные коньки с острым лезвием, таких больше не делают, сейчас каждую осень покупают новые коньки, каждый год ребенку покупают новые коньки, черные для хоккея или белые для фигурного катания, считается, что без коньков не обойтись, но на самом деле их никто не надевает, потому что вода больше не замерзает, I wish I had a river I could skate away on[3], и что бы я ни делала – ничто не помогает, хотя я и впрямь пыталась, всю жизнь боролась, но я почти одна, нас было слишком мало, нас слишком мало, поэтому и толку от нас нет, все, о чем мы предупреждали, случилось, пришла жара, а нас никто не слушал.

Твои внуки, Магнус, не будут кататься на коньках по льду, и тем не менее все это делается с твоего разрешения. Наш ледник, наш лед, ты так далеко отстранился от всего, что когда-то принадлежало нам, а может, ты всегда был таким, просто допустил это, только и всего. Я слышу тебя, слышу твои мысли, слышу мысли тебе подобных: «Мы лишь следуем за общей тенденцией, я не препятствую тому, что уже происходит повсюду». Вот она, банальность зла, ты уподобился Эйхману. Но я сделаю так, что ты предстанешь перед судом. Иерусалим никогда не будет твоим.

У меня осталось двенадцать контейнеров, двенадцать контейнеров с тысячелетним льдом, и выбрасывать их я не стану – я хочу, чтобы ты, Магнус, их увидел. Нельзя, чтобы ты сидел там у себя и попустительствовал всему этому, нет, ты увидишь этот лед, притронешься к нему, ты сам будешь стоять рядом и смотреть, как он тает, ты будешь ходить по нему, наступать на него, и он начнет таять у тебя под ногами, как когда-то таял под нашими с тобой ногами.

Я встала и снова принялась таскать контейнеры, один за другим я перетащила двенадцать упаковок с лесовоза на мою яхту, на «Синеву».

Давид

Я снова намылил руки. Пена скользила между пальцами и впитывалась в одежду.

Рубашка в воде надулась, как воздушный шарик, но потом вода все же победила.

По мере того как грязь растворялась, вода и пена меняли цвет, теряли прозрачность и приобретали неопределенный серо-коричневый оттенок.

Воздух в бараке висел неподвижной пеленой. Здесь сильно пахло моющими средствами. Знакомый запах. Анна – дома, склонившаяся над стиральной машинкой. Маленькие вещички Огюста, чистые, мокрые. Их запах наполнял комнату, перебивал аромат еды и слабый запах, ползущий из помойного ведра.

Анна и стирка. Крошечные детские вещички.