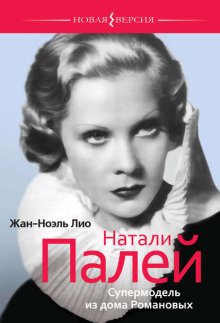

Натали Палей. Супермодель из дома Романовых бесплатное чтение

© Bartillat, 2005

© М. С. Кленская, перевод на русский язык, 2013

© А. А. Васильев, предисловие, фотографии из личного архива, 2013

© Палимпсест, 2013

© ООО «Издательство «Этерна», издание на русском языке, 2013

Предисловие к русскому изданию

Судьба русских красавиц в Париже через призму истории княжны Натали Палей

Их мириады. Они красивы. Они голодны! Русские беженки от ужасов революции бесправны в Европе. К тому же они бедны и застенчивы. Но им требуется работа, срочная и оплачиваемая, чтобы прокормить себя и своих родителей, потерявших все в эти годы. В период 1910–1920 годов наблюдался мощный подъем женской эмансипации и профессионализма. После веков женского бесправия, когда даже в цивилизованной Европе женщины были лишены всякого права голоса на выборах, наконец-то женский труд стал востребован. Только одна Франция потеряла в Первой мировой войне около трех миллионов мужчин. Для восстановления страны и для тяжелой физической работы были нужны свободные рабочие руки. А тут в 1917 году в России под руководством воевавшей с нашей страной Германии был совершен октябрьский переворот, дабы подписать поскорее сепаратный мир на Восточном фронте, потому что обессилившая Германия не могла одновременно воевать и на Западе и на Востоке. Пришедшие к власти в России ортодоксальные коммунисты уничтожали население своей страны целыми классами. Спасая свою жизнь и жизнь своих детей от рук этих бездушных убийц, около 10 миллионов россиян всех сословий покинули нашу страну, дабы выжить. Эмиграция шла на Север через Финляндию, провинцию Российской империи, которая вовремя отсоединилась и не признала большевистскую антинародную власть. Эмиграция шла на Восток через Харбин, Маньчжурию и Шанхай. Эмиграция шла на Юг через Констанцу, Варну и Константинополь, где Голгофу изгнания прошли сотни тысяч русских беженцев. Бежали от большевиков и через Западную границу – Польшу, Берлин, Прагу…

В 1923 году в Турции к власти пришел Мустафа Кемаль Ататюрк, и условия для жизни большинства русских беженцев в этой стране стали невыносимыми. Многие искали въездную визу в другие страны, и Франция, как я писал выше, где общество нуждалось в рабочей силе, давала их. К тому же царская Россия была союзницей Франции в Первой мировой войне. Отношения между этими странами были самыми радушными. Десятки тысяч французов работали в старой России, многие француженки мечтали о месте бонны или гувернантки в русской семье. Русские платили щедро и были тогда гостеприимными, культурными и воспитанными людьми. Владение французским языком было обязательным в аристократической элите России. Все, окончившие в России гимназию, знали французский язык, и поэтому французы учитывали, что принимая у себя в стране на заводы и фабрики дешевую рабочую силу из России, языкового барьера у них не возникнет. А также не будет ни воровства, ни мародерства. Русские были честными, верующими и праведными людьми, борцами с бесами. И вот с этим огромным потоком беженцев во Франции появились и русские женщины. Жены, дочери и сестры тех, кому удалось получить долгожданную визу в начале 1920-х годов.

По окончании Первой мировой войны модный бизнес Парижа постепенно расправлял свои крылья. Американские клиенты вновь потянулись в многочисленные дома за моделями от кутюр. Инфляция обесценила французский франк, и доллары имели очень высокий курс на валютной бирже. Модные дома росли, как грибы после дождя. Все искали нового, оригинального, свежего, экзотичного. Такой послевоенной экзотикой стали русские дома моды, которые внезапно открылись в Париже 1920-х годов. Их хозяйками стали предприимчивые и одаренные дамы из первой волны эмиграции, часто знавшие секреты высокой моды, будучи в прошлом клиентами богатых парижских домов. Чаще всего основательницами этих «домов» были аристократки и столбовые дворянки, представительницы древнейших родов Руси – Рюриковичи, Гедиминовичи, Романовы. Все они получили художественное образование в Петербурге или в Европе, обладали хорошим прирожденным вкусом и имели навыки рукоделия. А ведь в начале века домашние работы поощрялись обществом, и выпускницы Институтов благородных девиц, Смолянки, учились шить и вышивать. К тому же у них не было необходимости заботиться о хлебе насущном, что давало немало свободного времени.

В Париже было несколько главных русских домов моды. Дом вышивки «Китмир», основанный кузиной Императора Николая II, великой княгиней Марией Павловной, сводной сестрой княжны Натали Палей. Дом моды «Ирфе», основанный княжеской четой самых богатых людей России Феликсом и Ириной Юсуповыми. Дома моды «Итеб», в котором суждено было дебютировать героине этой книги, принадлежал баронессе Бетти Гойнинген-Гюне. Дом моды «Тао», основанный княжнами Трубецкой и Оболенской совместно с госпожой Анненковой, Дом моды «Поль Каре», основанный княжной Лобановой-Ростовской, Дом моды «Арданс», основанный баронессой Кассандрой Аккурти и несколько других. С ними конкурировали и более маленькие, домашние ателье, которые назывались «увруары русских женщин», дома белья, дома шляп… Все эти заведения, большинство из которых продержались всего несколько сезонов из-за отсутствия коммерческих навыков в дворянской среде, нуждались в манекенщицах для показов своих моделей. Слово «манекенщица» – уже советского разлива. В Париже русские дамы, занимавшиеся этим ремеслом, называли себя «манекенами». Случалось часто так: мама шила для какого-то русского, а часто и французского дома, а дочь – показывала модели.

Русские девушки в 1920-е годы славились белизной кожи, голубизной глаз, высокими скулами. Мода на блондинок пришла лишь после 1929 года, вот почему вовсе не удивительно в те годы обилие грузинок-манекенщиц на парижском рынке: княжна Дадиани, княжна Шервашидзе, княжна Челокаева. Требовались брюнетки, и закавказские красавицы оказались очень востребованными. Полных тогда было мало – еще бы! Пережив революцию, гражданскую войну и беженские лишения трудно быть пухленькой. Поэтому старались все же выбрать длинноногих и стройных. Средний рост манекенщиц в те годы был 160 см – мода на очень высоких пришла лишь в конце ХХ века.

Отмечу, что в этой профессии заведомо не было никакого престижа. Это был тяжелый, полурабский труд, не слишком хорошо оплачиваемый. Манекенов делили на разные категории: самой распространенной были «домашние манекенщицы», которые своей фигурой подходили для постоянных примерок. Часами они простаивали на столах, пока им равняли подолы, драпировали и закалывали на них муслины, тюли и креп-марокены. Другой категорией были «манекены-кабины» – штатные единицы в каждом доме, которые регулярно показывали созданные домом модели. Как правило, большие дома моды позволяли себе шесть-восемь «кабинных» манекенщиц. А маленькие обходились двумя – тремя девушками. Понятия «языка» или «подиума» не существовало, и показы проходили в салоне-гостиной каждого дома. Ежедневно проходило по три показа и к определенному часу, например, к 11–00, 14–00 и 17–00 дамы из числа возможных клиенток и покупательниц приходили в свой любимый дом моды, чтобы посмотреть новинки сезона.

В каждом парижском доме моды работало по две-три русских девушки. В процентном отношении количество русских манекенщиц на парижском рынке к 1929 году составило около 30 %. Манекенщицы приходили на работу утром и размещались в «манекенской кабине» – их гримерной, где красились и причесывались. Дома моды выдавали им по паре шелковых чулок и золотистых парчовых туфель, подходящих ко всем моделям. Над девушками была начальница – шеф кабины, которая следила за опозданиями, фигурой и поведением девушек. В модельных платьях пить кофе или курить строжайше запрещалось! Не поощрялись и знакомства с мужьями клиенток, за что вылетали с места в три счета!

Профессия манекенщиц в эпоху ар деко была «говорящей». Манекенщицам часто приходилось рассказывать своим клиенткам об особенностях ткани, кроя или отделки моделей, которые они носят, на нескольких иностранных языках. Вот почему именно русские полиглотки, с детства знавшие по три языка очень ценились. А главное – манеры…

Профессия манекенщицы была придумана в середине ХIХ века основателем искусства высокой моды англичанином Чарльзом Фредериком Вортом. Именно ему пришла идея показывать новые модели сначала на своей жене, Марии Ворт, а потом на хорошеньких дамах, клиентках или актрисах. Однако работать для моды было делом полусвета. Для дамы из общества выставлять себя напоказ считалось зазорным и малопривлекательным. Часто в модели, а их требовалось очень мало, шли кокотки, танцовщицы, большие и малые «горизонталки»!

Модная фотография появилась уже в 1870-е годы, и, постепенно развиваясь, стала настоящим бизнесом в Париже в 1900-е годы… Сохранилось множество блестяще выполненных фотографий ателье Ретланже, где невысокие пикантные красотки с заретушированной белилами непомерно узкой талией демонстрируют шедевры от кутюр из ирландского гипюра, шелкового фая или мальтийского кружева. Все великие дома моды «бель эпок» – Ворт, Пакен, Дусе, Дреколь, сестры Калло, Дейе – пользовались услугами таких фотомоделей. Они требовались и для открыток, вошедших в моду в викторианскую эпоху. Этот период знал уже своих великих звезд нового бизнеса и красавиц: бельгийскую танцовщицу Клео де Мерод, итальянское сопрано Лину Кавальери, французскую актрису кабаре Эмильенн д’Аленсон. Они были, бесспорно, прекрасны, чего не скажешь об их репутации и основных источниках их доходов. Некоторые дома моды выбирали себе «звездочек», которых постоянно одевали, и так рекламировали себя в прессе. Например «лицом» знаменитого дома Пакен была французская актриса Арлетт Доржер.

Первой известной русской фотомоделью в Париже в 1910-е годы, еще до революции, стала актриса варьете красавица Наталья Труханова, впоследствии вышедшая замуж за военного атташе российского посольства графа Игнатьева.

Идея показа моделей в форме дефиле моды принадлежит, бесспорно, Полю Пуаре, который устраивал в 1910 году показ моделей своего дома в саду собственного особняка в Париже, где модели выстраивал вереницей. Именно Поль Пуаре был первым организатором профессионального показа моды в Москве и Петербурге в 1912 году, куда он приезжал с целью покорить царскую Россию своими лишенными корсета новинками моды с завышенной талией. Тогда Пуаре вновь встретился в Москве с выдающейся русской создательницей моды Надеждой Петровной Ламановой, бывшей на его показе и запомнившей некоторые приемы работы. Благодаря таланту его французских манекенщиц, Пуаре продал в России свои модели, а русский свет надолго запомнил это блестящее зрелище. В Петрограде, столице России в то время, первый показоялся 14 мая 1916 года в «Палас-театре». Среди участниц была знаменитая дягилевская балерина Тамара Карсавина, показавшая модель красного вечернего платья по эскизу Бориса Анисфельда; красавица Ольга Глебова-Судейкина, показавшая модель красного манто по эскизу своего мужа, художника Сергея Судейкина; балерина Мариинского театра Людмила Бараш-Месаксуди, показавшая модель из старинных русских набивных платков по эскизу князя Александра Шервашидзе.

Этот исторический показ можно смело считать началом, первым показом моды отечественных дизайнеров у нас в стране! Он не прошел даром, запомнился надолго, и, приехав несколькими годами позже в Париж, русские барышни, которые из-за нужды пришли в большие дома французской моды, уже знали о показах Пуаре в России и вечере русской моды в «Палас-Театре». И приходом своим в эту профессию постепенно сделали ее престижной. Еще никогда княжны, графини и баронессы мод не показывали… Русские модели обладали прекрасным воспитанием, красотой, манерами, а вдобавок еще и громким титулом, сводившим с ума парижан. Об этих первых русских моделях с ностальгией и гордостью писал парижский журнал «Иллюстрированная Россия» 22 января 1932 года: «И вот в этот город – мир греха прежних русских поколений – робкой поступью вошла русская эмигрантка: в свое время ее мать и бабушка одевались у Ворта, Пуаре и Бешофф-Давид, а эта юная русская женщина только что вырвалась из ада революции и гражданской войны! Еще недавно служила она сестрой милосердия на фронте у Деникина и в английских госпиталях в Константинополе. Она вошла в столицу женской элегантности и постучалась в двери роскошного maison de haute couture. И массивные двери перед ней открылись, и она покорила все сердца…».

История невероятного успеха княжны Натали Палей, чья судьба стала темой этой блестящей биографии, вышедшей из под легкого пера французского литератора и историка моды Жана Ноэля Лио, началась именно в те довоенные годы. Пережив вместе с матерью и сестрой все невзгоды и тяготы, выпавшие на долю русской эмиграции, прекрасная княжна Наталья Павловна Палей впервые испробовала себя профессионально на поприще манекенщицы в русском доме моды «Итеб», которым руководила баронесса Бетти Гойнинген-Гюне, в замужестве Буззард. Мне представляется, что приход княжны Натали Палей именно в этот дом был не случаен. Ее сводная сестра – великая княжна Мария Павловна, тоже занималась модами и держала в Париже прекрасный дом вышивки бисером и шелком для модельных платьев под названием «Китмир». Хозяйка «Итеб», баронесса Гойнинген-Гюне, сестра знаменитого фотографа моды, тоже петербурженка, благодаря своему отцу, занимавшему высокий придворный пост в Зимнем Дворце была близка к придворным кругам. Естественно, она знала об отце княжны, великом князе Павле Александровиче, дяде императора, и о его шумном романе с Ольгой Валерьяновной Пистолькорс, урожденной Карнович. Несмотря на неоспоримый факт работы княжны Палей манекенщицей у «Итеб», о чем свидетельствует опубликованная фотография из американских архивов, на которой княжну Натали Палей легко узнать, семья до последнего отрицала ее причастность к карьере манекенщицы.

Лично я был знаком с племянником княжны Натали Палей, сыном ее сестры Ирины, князем Федором Федоровичем Романовым, жившим в Биаррице. В письме, адресованном на мой парижский адрес, он настойчиво просил не называть тетку Наталью бывшей манекенщицей и просил вспоминать о доме Романовых «как о рыцарях копья, а не рыцарях иголки».

Первые фотографии княжны Натали Палей, сделанные еще в конце 1920-х годов, показывают нам хрупкую и застенчивую русскую эмигрантку, которой трудно преодолеть чувство стыда и смущения перед камерой. Ее можно понять! Воспитанная в придворной семье во дворцах, с детства окруженная любовью родителей и прекрасными произведениями искусства, собранными ими, она мечтала о другой судьбе. Водоворот революции отнял у нее страну, отчий дом, отца и брата, которых расстреляли большевики. Вероятие всего, она сама была изнасилована солдатами при взятии ими дворца Палей в Царском Селе, построенного с тончайшим французским изысканным вкусом. Именно поэтому вынужденная работа манекенщицей казалась княжне чем-то достаточно низким и не аристократичным. И вправду, мир моды бывал и бывает сейчас очень жестоким!

Финансовые трудности, которые переживал дом «Итеб» в эпоху экономического кризиса, судя по всему, заставили княжну Натали Палей перейти работать манекенщицей в более крупный и крепко стоявший на ногах парижский дом моды «Люсьен Лелонг». Все перипетии, связанные с домом моды Люсьена Лелонга, очень подробно описаны в этой книге и не требуют добавлений. Именно с этого Дома моды и начинается слава княжны Палей. И теперь всякий раз, когда я вижу на аукционе платье из шелка или манто с белым мехом работы Дома «Люсьен Лелонг», я невольно думаю, а не носила ли этого платья княжна Натали Палей, не видела ли она его?

Впервые я был очарован образом княжны Палей в Париже в начале 1980-х годов, когда в старых журналах Vogue и Harper’s Bazaar увидел ее одухотворенное и прекрасное лицо… Пытаясь узнать о ней больше, я общался с парижской портнихой Натальей Петровной Бологовской, встречавшей княжну Натали Палей ранее, так как ее сводная сестра тоже служила манекенщицей у «Итеб». Затем мне попались книги знаменитого историка русской эмиграции во Франции Жака Феррана, где были опубликованы фотографии матери княжны Натали Палей, Ольги Валериановны Пистолькорс – в замужестве княгини Палей. Как выяснилось позже, мой друг той эпохи художник общества «Мир искусства» Дмитрий Дмитриевич Бушен был в родственной связи с Ольгой Валериановной, и ее дочери от первого брака приходились Бушену кузинами. Затем мне удалось прочесть дневники самой Ольги Валериановны. Я упорно искал, жива ли княжна Натали Палей? Тогда не было интернета, поиски были долгими и кропотливыми, но вот, с помощью моей парижской знакомой Сони Ардашниковой, часто отдыхавшей в Биаррице, мне удалось найти почтовый адрес ее сестры, княгини Ирины Павловны Романовой. Так я узнал о кончине Натали Палей в США в 1981 году. Неожиданностью стал для меня и каталог выставки «Париж – кутюр 1930-х годов», на обложке которого был портрет Натали Палей в меховой шубе.

Постепенно моя личная коллекция стала пополняться фотографиями Натали Палей, мне удалось посмотреть фильмы с ее участием и даже встретится с людьми, лично знавшими ее. Так, в 1980-е годы в русском старческом доме в Монморанси под Парижем жила тогда манекенщица дома «Люсьен Лелонг» Мария Петровна Аверьино. Долгое время она отказывала в личной встрече, но вела длинные телефонные беседы со мной, так как была прикована к инвалидному креслу. Работая в доме у Лелонга под сценическим псевдонимом Монна Аверьино, она часто встречала там Натали Палей, и рассказывала, что она держалась несколько надменно и отстраненно и не сходилась близко с другими русскими манекенщицами. Еще бы – она тогда была уже супругой владельца дома. Несмотря на этот явный мезальянс по меркам русской эмиграции 1930-х годов, было трудно понять все наверняка. Пал ли низко Лелонг, взяв себе в жены беженку из России, либо просчиталась княжна Палей, вышедшая замуж не за принца крови, а за какого-то кутюрье?

О встречах с Натали Палей мне рассказывали еще три дивы моды 1920-х – 1930-х годов – леди Ия Абди, работавшая одно время в Доме у Коко Шанель, звезда дома «Ланвин», манекенщица Тея Бобрикова и полугрузинская красавица и манекенщица Лидия Зеленская, звезда журнальной съемки для Эльзы Скиапарелли и Шанель. Все отмечали элегантность и чувственную тонкую красоту княжны Палей, или, как ее тогда называли, «принцессы Палей». Неслучайно, именно ее в 1930-е годы выбрали «самой элегантной парижанкой» – а этот титул стоил много. Особенно подробно мне пришлось заняться биографией Натали Палей, когда я писал свой первый бестселлер – «Красоту в изгнании», выдержавший, кстати, уже 17 переизданий.

Именно в этот период, в середине 1990-х годов, я познакомился в Париже с молодым и талантливым писателем и историком моды Жаном Ноэлем Лио. Нас познакомила историограф парижского Музея моды и костюма во дворце Галлиера Франсуаза Виттю. Он знал, что я ищу сведения о русских красавицах 1920-х–1940-х годов, и я невольно стал соучастником создания этой книги, о чем автор и пишет в благодарностях, мило называя меня «русским Сесилом Битоном». Но только по прочтении этой прекрасной работы я узнал о романах Натали Палей с Жаном Кокто, с Эрихом Ремарком, с Сержем Лифарем… Роман с Сержем Лифарем продолжался два года, и сохранились их совместные фотографии, сделанные на пляже в Лидо в Венеции. Столько в них грации и красоты!

Как гласит легенда, Серж Лифарь встретил Натали Палей в 1930-м году в Венеции у могилы Сергея Дягилева. В его личном собрании хранился потрясающий портрет Натали работы художника Павла Челищева, проданный 30 ноября 2010 года на аукциона Sotheby’s в Лондоне. Лично я был достаточно близко знаком с «вдовой» Сергея Лифаря, шведской графиней Лилиан Альфельд-Луарвиг. Зная, что письма Натали Палей находятся у нее в квартире в Лозанне, я предпринял тщетную попытку ознакомиться с ними. Увы, графиня отвечала мне, что скорее порвет и уничтожит эти письма к Сереже, так как они, по ее словам, были очень частными. А вот письма писателя Антуана де Сент-Экзюпери к прекрасной княжне Натали Палей были уже в XXI веке опубликованы на русском языке и доступны читателю.

Уверен, что исследования жизни этой прекрасной, но достаточной скрытной «русской принцессы Палей», музы стольких талантов ХХ века, преподнесут нам еще много неизведанного. Знаю точно, что каждый, прочтя эту книгу, будет по-настоящему очарован ее судьбой и красотой, и откроет для себя еще одну русскую музу и икону стиля, чей образ продолжает волновать наших современников.

Александр Васильев,

Москва-Париж, 2013

К читателю

Имя княжны Палей произносили и писали по-разному: Натали, Наталья или Наташа. За исключением цитат, где из уважения к авторам сохранено оригинальное употребление ее имени, в этом произведении, согласно ее собственному желанию, читатель встретит только один вариант – княжна Натали Палей.

Предисловие

Олицетворение трагической судьбы семьи Романовых, актриса голубой крови, работавшая у Марселя Л’Эрбье и Джорджа Кьюкора, женщина – «произведение искусства», лесбийский символ того времени… Эти образы и, конечно, неизбежные стереотипы связаны с именем Натали Палей.

Почитатели превозносят ее красоту, неподвластную забвению, и всегда говорят о том, что ее образ привлекал великие умы, и особенно писателей. Жан Кокто спустя годы после бурного романа обессмертил ее в принцессе Фафнер в «Конце Потомака», а утонченного Ноэла Кауарда она вдохновила на создание Джоанны в «Смехе сегодня». Она была музой Поля Морана и Антуана де Сент-Экзюпери… Эрих Мария Ремарк поклонялся ей и отомстил за это в последнем романе. Дружба таких людей была ей необходима…

Дружеские отношения всегда были важнейшей частью ее жизни. С начала 1930-х до конца 1950-х годов, еще от времен Старой Европы и до послевоенного нового мира, круг ее друзей и почитателей, ее «двор» – а она принадлежала к роду царицы Екатерины II – задавал тон во всех областях творческой жизни. И никто не мог устоять перед меланхолическим очарованием этой женщины, напоминавшей героиню романов своего друга Морана и фильмов Висконти.

Но это ледяное совершенство («Она – шедевр», – говорила всегда точная Мари-Лор де Ноай) разрушали тревоги и душевная смута. Постоянные приступы необъяснимого страха, словно эхо ужасных событий ее юности, неистовое самолюбование, питавшееся безумным поклонением обожателей, неспособность быть счастливой… Судьба блистательной Натали Палей, чья жизнь кажется игрой в прятки между вымыслом и реальностью, трогательна и печальна.

Введение

Париж, 10 августа 1927 года. На лестнице православного храма Святого Александра Невского на улице Дарю толпятся любопытные. Представители прессы – журналисты, фотографы и иллюстраторы с планшетными папками в руках, приглашенные и просто зеваки… У всех на устах самая громкая свадьба этого сезона: Люсьен Лелонг, знаменитый кутюрье, женится на княжне Натали Палей, внучке царя Александра II. Удивительный союз… Никто еще не забыл, как незадолго до этого барон Морис де Ротшильд на вопрос о том, пригласил ли он к себе на бал супругу ювелира Луи Картье, ответил: «Я никогда не приглашаю к себе своих поставщиков!» Можно представить, как относились в обществе к таким союзам. Для конца 1920-х годов эта свадьба была необыкновенной смелостью! Их брак стал притчей во языцех для всей белой аристократии в изгнании, тем более что, по слухам, королева Мария, супруга короля Георга V Английского, была так очарована красотой и манерами Натали, что рассматривала возможность ее обручения со своим сыном Альбертом, будущим Георгом VI.

Когда на пороге храма появились молодожены, со всех сторон засверкали вспышки фотоаппаратов. В толпе началось волнение. Какая необычная пара… Новобрачная казалась полупрозрачной, невесомой в платье покроя времен Ренессанса, без сомнения, марки Лелонга, и капоре из серебристых кружев с тюлевой фатой, которую удерживали жемчужные ленты. Букет белых лилий был словно драгоценное украшение для этого наряда. Рядом с ней стоял с победоносным видом невыносимо элегантный Люсьен Лелонг, которому тогда исполнилось уже тридцать семь лет. Рядом с юной женой, которая едва достигла совершеннолетия, он выглядел почти слишком строго. Некоторые до сих пор удивляются, чем же так очаровал Натали этот внешне ничем не примечательный, можно даже сказать, некрасивый человек, что она решила выйти за него замуж. Конечно, он был героем войны 1914 года, награжден орденом Почетного легиона и крестом «За боевые заслуги», им восхищались все – и его работой, и человеческими качествами. Он был богат – это вульгарное слово, но оно хорошо объясняло выбор утонченной и уязвимой княжны, ищущей материальной защищенности, – знаменит, образован… «Можно ли мечтать о большем?» – усмехались циники. Были и такие, что в своей жестокости опускались до мысли, что Натали всего лишь прекраснейшее из сокровищ в королевстве Лелонга. Разве он не был известным ценителем искусства, славившимся своей интуицией и вкусом? Сначала – уникальный китайский фарфор и русский хрусталь, а теперь – княжна из дома Романовых. Париж совершенно разбушевался. Но в конце концов даже для горстки самых непримиримых слепцов или правдолюбцев стало очевидным то, что это был просто брак по любви.

Казалось, Натали замкнулась в себе и никак не участвовала в этом спектакле, где была главным действующим лицом. Она искала ободряющий взгляд матери, перед которой благоговела. В этой увядшей женщине, сломленной жестокими испытаниями – а ей тогда было всего шестьдесят два года, – немногие бы узнали прекрасную искрометную Ольгу, графиню фон Гогенфельзен и княгиню Палей, одну из первых фигур светской и культурной жизни довоенного Парижа. В ее доме в Булонь-сюр-Сен можно было встретить дипломатов, художников, ученых, светских львов и коронованных особ. Скрывая лицо под полями шляпки клош, княгиня будто скрывалась от назойливых любопытных взглядов… В тот день она без колебаний оставила работу в своем комитете помощи русским беженцам и организацию большого благотворительного бала, который устраивала каждый год в Биаррице, и полностью посвятила его младшей дочери.

Конечно, замужество Ирэн, старшей сестры Натали, было гораздо более «приемлемым»; такого союза обычно и ожидают от внучки, племянницы и кузины царя. Ее брак с князем Федором Александровичем никак нельзя было назвать мезальянсом. Строгая, ответственная, благородная Ирэн… не имеющая представления даже о значении слова «пустяки». Она бы никогда не связала свою судьбу с кутюрье, даже с таким «приличным», как Люсьен Лелонг. А вот Натали, сосредоточенная на себе (с годами это качество приобрело просто угрожающие формы) и не очень чувствительная к тревогам других, если только это не было связано с искусством, казалось, никогда не покинет свою башню из слоновой кости. Сейчас новоиспеченная мадам Лелонг, выходящая из церкви Александра Невского – ее меланхолический взгляд не оставлял равнодушными даже самые черствые сердца, – еще не знает, что через десять лет уже станет легендой. О чем думала она тогда, проходя с отсутствующим видом сквозь толпу? О своих трагически пропавших близких – отце, великом князе Павле и обожаемом брате Владимире? О бегстве из России, куда больше никогда не вернется? О своей новой жизни, в которую она вступала с такой неуверенностью? О детстве, столь близком и уже далеком?

Часть первая

1

С XVIII века Булонь-сюр-Сен было местом, где любила селиться аристократия. Здесь располагаются прекрасные усадьбы, разбитые на французский манер парки оживляются где оранжереей, где маленьким домиком… Охотничьи угодья славятся превосходной дичью, и всегда здесь уединение, покой и тишина вдалеке от суеты придворной жизни. Идеальное убежище для тайных романов. Людовик XV встречался здесь с мадам де Форкалькье, одной из своих фавориток, загородный дом которой располагался рядом с лесом. Император Наполеон I поселил тут свою польскую любовницу Марию Валевскую с их ребенком и приезжал к ним в перерыве между двумя войнами. Что касается принца Наполеона и его бурной связи с Жанной Детурбей, будущей графиней Лионской, то и они жили в этих местах на уединенной вилле, вдалеке от любопытных глаз. В течение сорока лет графиня принимала у себя в Булони салонную армию воздыхателей, среди которых был и Гюстав Флобер. Романтизм и дух запретного – к этому питали страсть родители Натали Палей. Таким ей с детства и запомнился этот город.

В 1895 году в Петербурге великий князь Павел Александрович[1] встретил Ольгу Валерьяновну Карнович. Она уже довольно давно, с 1884 года, была замужем за кавалергардом Эрихом фон Пистолькорсом, адъютантом великого князя Владимира, и матерью троих детей: Александра, Ольги и Марианны, родившихся в 1885, 1888 и 1890 годах. Великий князь Павел, сам отец двоих детей, Дмитрия и Марии, к тому времени много лет был вдовцом. Он сразу полюбил ее, и чувство его было взаимным. Князь мечтал обвенчаться с ней и открыл свое намерение вдовствующей императрице, но получил самый решительный отказ. Окружение князя разделяло негодование императрицы: непозволительно, чтобы разведенная дама с тремя детьми ненадлежащего происхождения стала одной из семьи Романовых. Немыслимо!

Между тем Ольга родилась – 14 декабря 1865 года – в благородной семье венгерского происхождения, чей род был известен с 1543 года. С XVI века ее предки состояли на русской службе. Разве не ее отец был камергером Александра II? Великий князь не желал отступать. Почему недоступны ему мирские радости, освященные перед алтарем? До недавнего момента вся его жизнь была цепью жестоких испытаний. Он был свидетелем ужасной агонии своей смертельно больной матери, царицы Марии Александровны[2]. К тому же, как вспоминает его дочь Ирэн, старшая сестра Натали, «мой отец последний раз видел своего отца, императора Александра II, так: тот лежал прямо на земле под покрывалом, насквозь пропитанным кровью – у него больше не было ног…»[3] Царь Освободитель умер от ран, полученных в результате покушения на его жизнь в марте 1881 года.

И наконец, всего через два года после свадьбы, Павел потерял молодую жену, княжну Александру Греческую, умершую при родах сына Дмитрия.

Теперь он решил защищать свое счастье, чего бы это ни стоило.

9 января 1897 года Ольга произвела на свет сына Владимира, плод своей связи с Павлом. Разразился грандиозный скандал. Ей тут же был предоставлен развод, и со всех сторон посыпались упреки в том, что она бросила мужа и детей – двенадцати, девяти и семи лет – и до основания разрушила жизнь великого князя. Последний же, не боясь пересудов, поспешил обвенчаться с ней в Ливорно, в Тоскане, 10 октября 1902 года, несмотря на усилия императорской тайной полиции, старавшейся не допустить этого союза. Спустя некоторое время в Риме не кто иной, как старший брат князя, Сергей, сообщил ему о наказании, наложенном царем Николаем II, его племянником. Государь, предварительно предав его публичному осуждению, лишив военного звания и наград, отправлял великого князя в изгнание. Мария и Дмитрий были отданы на воспитание Сергею и его супруге Елизавете. У Павла теперь осталась только Ольга – ее жизнелюбие, радостный взгляд на мир и ее любовь.

Этот приговор был тем более несправедлив, что для царской семьи морганатические браки не были редкостью[4]. Сам Александр II, отец Павла, женился на Екатерине Долгоруковой 3 июля 1880 года, спустя всего шесть недель – столько официально длился траур – после смерти царицы. Популярная литература, а позже и кинематограф сделали из их союза романтическую идиллию[5]. При этом все помнили, что юная Катя – на устах звучало именно ее уменьшительное имя – была круглой сиротой и воспитывалась в Смольном институте для благородных девиц, где обучались девушки из аристократических семейств за счет царской казны. В шестнадцать лет она официально стала любовницей Александра и родила от него троих детей. Можно еще вспомнить историю Алексея Александровича, женившегося при схожих обстоятельствах на барышне Жуковской, дочери знаменитого поэта, а также и то, что великий князь Михаил Александрович, единственный брат Николая II, связал судьбу с женой одного из своих офицеров, Натальей Вульферт, получившей у первого мужа развод. Как говорит с истинно славянской горячностью одна из приближенных к императорской семье, «цивилизация дала им прекрасное воспитание и образование, но под внешним лоском русские, по сути, остаются варварским народом, не умеющим сдерживать своих страстей. Они следуют лишь стремлениям сердца. Неважно, много ли детей рождается в браке – они легко идут на развод, оставляя позади все в поисках нового счастья»[6].

Она также пишет, что сами великие князья «венчались с избранницами сердца в православных греческих церквях, где священники не подчинялись русским законам и могли “поженить” их как простых смертных. Тем не менее в России такие браки считались недействительными»[7].

Для жизни в изгнании молодожены выбрали Францию. Сначала они поселились в Париже, в доме номер 7 на улице д’Иена, а затем в небольшом частном пансионе в Булонь-сюр-Сен на улице Виктора Гюго[8]. С 1855 этот дом был парижской резиденцией княгини Зинаиды Ивановны Юсуповой, чья красота была прославлена современниками, – весь Париж Второй империи собирался у нее. Сам Наполеон III «не остался равнодушным к ее чарам и пытался завоевать ее расположение, правда безуспешно»[9]. Всем была известна любовь княгини к молодому революционеру, за которым она последовала в Финляндию, когда он отбывал заключение; она купила виллу напротив тюрьмы, где он содержался, чтобы днем и ночью видеть окна его камеры. После смерти княгини в 1897 году французский особняк был заброшен, пока там не поселился великий князь Павел. После ремонта и перепланировки великий князь перевез в дом жену и детей: сына Владимира и дочь Ирину, родившуюся 21 декабря 1903 года. А 29 октября 1904 года Ольга получила от короля Баварии титул графини фон Гогенфельзен, перешедший ей по старшинству[10].

Наконец, после долгих месяцев мытарств, наступил покой, и ссылка оказалась не так страшна. 5 декабря 1905 года[11] в любящей и абсолютно счастливой семье родилась графиня Наталия Павловна фон Гогенфельзен[12].

2

«Наше детство было прекрасно, потому что родители очень любили друг друга», – признается княжна Натали Палей в 1990 году историку Жаку Феррану[13]. До восьми лет, по ее собственным словам, Натали росла, окруженная любовью и нежностью, как хрупкий цветок, за которым ухаживают заботливо и умело.

Большой дом в Булони напоминал неприступную крепость. Дела вели шестнадцать работников; супружеская пара, Гюстав и Жозефина, занимались садом, беррийская гувернантка Жаклин Торо воспитывала Натали с рождения. Не стоит забывать и о мисс Уайт, английской наставнице, – все они опекали маленькую Наташу, защищая от невзгод большого мира, бушевавшего за воротами дома. Даже окружающий усадьбу сад казался любезным и воспитанным. Каждое утро там подметали дорожки, подстригали кусты и поливали цветочные клумбы. Бесконечная сказка, ничем не нарушаемые покой и порядок… Великая княгиня Мария, сводная сестра Натали, вспоминала: «Мой отец и мачеха вели там простую жизнь обычных людей, общались, с кем хотели, и делали то, что нравится. …Для меня всегда было приятной сменой обстановки приехать туда и на две-три недели ускользнуть от строгого дворцового этикета. Кроме того, я испытывала огромную радость, чувствуя себя, пусть и недолгое время, частью этой счастливой семьи, потому что они действительно были очень счастливы все вместе…»[14]

Их жизнь в изгнании во Франции была плодом горькой свободы, но оба знали, на что шли, нарушая императорский запрет. Это во многом объясняет такое невероятное внимание к детям, которое им уделялось. Если бы они остались в России, великий князь Павел был бы занят на военной службе и не смог бы заниматься воспитанием детей. Не стоит забывать и о его слабом здоровье: по словам врачей, он долгие годы страдал нарушением функции печени, но скорее всего, у него была язва желудка. Ему было предписано много времени проводить на воздухе и не перенапрягаться.

Каждое утро отец водил Ирэн и Натали в Булонский лес, расположенный всего в нескольких метрах от дома. Хотя он старался и не показывать этого, старшая дочь была его любимицей, и он даже называл ее своей невестой; а младшая всегда забавляла остроумными ответами. Когда старшая дочь Мария бывала во Франции, она ходила на прогулки вместе с ними, прихватив с собой старого фокстерьера Мартцка. В то время в Булонском лесу еще можно было встретить ланей, скрывающихся в зарослях.

Их жизнь, протекавшая вдалеке от сурового дворцового протокола, подчинялась, тем не менее, довольно строгим правилам. Каждое утро вся семья собиралась в маленькой столовой, и все рассаживались на стульях, обитых желтым шелком. Столовая была предназначена исключительно для них самих: для приемов стол накрывали в другой комнате. Солнечные лучи проникали в комнату сквозь большие окна и золотили драгоценные китайские вазы, стоявшие на камине. Дети болтали с матерью, наслаждаясь кофе с молоком и бриошами. А великий князь Павел пил чай из большого стеклянного стакана с золотым подстаканником, на котором были выгравированы его инициалы. День был посвящен занятиям с детьми и прогулкам.