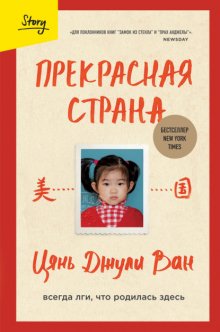

Прекрасная страна. Всегда лги, что родилась здесь бесплатное чтение

Да настанет день,

когда у вас не будет причин

бояться света.

Qian Julie Wang

BEAUTIFUL COUNTRY

Copyright © 2021 by GLADIO FORTIOR, LLC

© Мельник Э., перевод на русский язык, 2023

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2023

Как это началось

Дом – вечно юная страна, в которой лишь один живой и настоящий житель: ребенок. Все прочие – родители, соседи, братья-сестры – таинственные призраки, которые приходят и уходят, и творят непостижимые и странные дела с самим ребенком и вокруг ребенка, единственного истинного гражданина этой страны.

Майя Анджелу «Письмо к моей дочери»

Моя история начинается за десятки лет до моего рождения.

В самом раннем воспоминании отца ему четыре года, он стреляет из игрушечного ружья по ближайшим птичкам, вприпрыжку мчится к городской площади. И там останавливается как вкопанный, пораженный видом странных раскачивающихся предметов, не сразу понимая, что это такое: двое мужчин висят на мощном витиеватом дереве.

Он медленно подбирается, проталкиваясь сквозь лес колен взрослых людей, окруживших дерево. В душном летнем воздухе комары и мухи роями вьются вокруг висящих трупов. Вонь разлагающейся плоти ударяет в нос.

Он видит на голой земле один-единственный иероглиф, выведенный кровью:

Безвинно осужденные.

На дворе 1966 год, и китайская культурная революция только‑только началась. Следующее десятилетие ознаменовалось беспрецедентными потрясениями – даже для страны, отмеченной легендарно бурной историей. И по сей день истинное число жертв не обнародовано и, хуже того, неизвестно.

Три года спустя мой отец, уже семилетний, смотрел, как его старшего брата арестовывают. За несколько недель до этого мой дядя, которому не было и двадцати, письменно раскритиковал Мао Цзэдуна за то, что он манипулирует невинными гражданами Китая, стравливая их друг с другом, исключительно ради централизации своей власти. Мой дядя – наивно, героически, глупо – подписал это сочинение собственным именем и распространял его.

Поэтому никакого высшего образования ему не досталось – только голод и пытки за тюремными стенами.

С того дня детство моего отца закончилось: прилюдные избиения родителей у него на глазах перемежались с его собственными унижениями в школе, где отпрыска «врагов народа» каждое утро заставляли вставать перед всем классом, и учителя вместе с одноклассниками поносили его и его «изменническую семейку». Вне школы что взрослые, что дети не упускали случая швырнуть в него камнем, окатышем, дерьмом. Забыты были почести, которые воздавали его деду, чье хитроумное посредничество помогло защитить их городок от мародерства и насилия во времена японской оккупации. Исчезли со двора гости семьи Ван, которые приходили к его отцу за каллиграфией. С того дня все, что ему осталось, – смотреть на покрытое синяками лицо матери. На безмолвные, стоические слезы отца. Слушать горестные возгласы его четырех сестер, когда «красные стражи» – хунвейбины разоряли их и так уже разоренный дом. Именно на этом фоне зачинались истоки моей семьи.

История моей матери пропитана не меньшей болью. Она родилась в семье, тесно связанной с правящим режимом, но даже власти отца было недостаточно, чтобы оградить ее от смуты и сексизма того времени. Мама выросла в сотне миль от моего отца, и тяготы их жизни были одновременно и похожи, и далеки как земля и небо.

Полвека спустя, уже после переезда на другую сторону земного шара, мне потребовалось медленное и трудное погружение в прошлое, чтобы увидеть, что нить травмы была вплетена в саму ткань моей семьи.

Двадцать девятого июля 1994 года я прибыла в аэропорт имени Джона Фицджеральда Кеннеди по визе, срок действия которой истек слишком быстро. За пять дней до этого мне исполнилось семь лет – в том же возрасте мой отец начал свою ежедневную борьбу со стыдом. Следующие пять лет в Нью-Йорке нам с родителями предстояло провести, скрываясь в тени, голодая и надрываясь на черной работе, без прав, без медицинской помощи, без надежды на легализацию. Китайцы называют жизнь без документов словом хэй – пребывание во тьме, затемненность. И не зря, ибо мы провели эти годы под покровом тьмы, силясь сохранить надежду и достоинство.

Память человеческая отличается непостоянством, но я стремилась документировать бездокументные годы моей семьи, и, если не считать имен и определенных личных подробностей – которые изменены из уважения к частной жизни других людей, – события излагаются здесь максимально правдиво и искренне. Жаль, что я не могу отдать должное детству отца, ибо оно отмечено таким отчаянием, какого мне никогда не узнать.

В какой‑то мере желание рассказать обо всем всегда жило во мне, но дело сдвинулось с места только после выборов 2016 года. Впервые неуклюже я попробовала этот проект на зуб, когда училась в колледже, задумав написать книгу и не понимая, что невозможно найти точный ракурс для изображения все еще гноящейся раны.

Окончив Йельскую школу права (где оказалась совершенно не ко двору), я работала помощницей судьи федерального суда апелляционной инстанции, которая привила мне – превзойдя мои самые большие, самые идеалистические надежды – твердую веру в правосудие. Весь год я наблюдала, как администрация Обамы пыталась угодить и нашим и вашим, выступая в защиту отложенных мер для «мечтателей»[1] и одновременно проводя беспрецедентное число депортаций. К тому времени как дела иммигрантов добирались до нашего апелляционного суда, моя судья часто уже очень мало что могла сделать.

В мае 2016 года, чуточку не дотянув до юбилейных восьми тысяч дней после прибытия на землю Нью-Йорка, единственное место, которое мое сердце и дух могут назвать домом, я наконец стала гражданкой Соединенных Штатов. Мой путь к гражданству был трудным до самого конца: тропический ливень сопровождал меня в дороге по Нижнему Манхэттену к зданию федерального суда, где я принесла присягу. Я не взяла с собой никого, даже родителей.

Впрочем, до ливня мне не было никакого дела. Я с радостью упивалась одиночеством, по моему лицу текла дождевая вода вперемешку со слезами счастья. В конце церемонии записанный на видео президент Обама поприветствовал меня как соотечественницу-американку, и тут до меня дошло, что, хотя я попала сюда десятилетия назад, меня еще никогда не признавали американкой.

Шесть месяцев спустя я проснулась в мрачном и трагичном Нью-Йорке, скорбевшем по нации, которая предпочла избрать президента, движимого ксенофобией и нетерпимостью. Именно тогда я решила дать волю воспоминаниям и высказаться. Глядя стыду и сомнениям прямо в лицо, я предприняла повторную попытку реализовать этот проект и вновь опустила пальцы на клавиатуру.

Я излагаю эти события в письменной форме ради себя и своей семьи и не в последнюю очередь – ради моего дяди, нашего героя, которому не досталось почестей. Я также пишу это для американцев и иммигрантов везде, где бы они ни были. От душевной боли одного иммигранта до душевной боли другого всегда рукой подать.

Однако прежде всего я изливаю пережитое на бумагу ради забытых детей этой страны, прошлых и нынешних, которые растут окутанными страхом и безнадежностью, убежденными в том, что само их существование неправильно, само их бытие противозаконно. Мне безмерно повезло. Но я мечтаю о том дне, когда для признания человека человеком не потребуется благосклонность удачи, когда это будет правом, а не привилегией. И я мечтаю о том дне, когда у каждого из нас не останется никаких причин бояться выйти из тени.

Всякий раз, когда в темные годы моей семьи наступала по-настоящему черная полоса, я вслух мечтала о том, как вырасту и запишу наши истории, чтобы другие люди, подобные нам, знали, что они не одиноки, что они тоже могут выжить. И тогда мать напоминала мне, что все неприятности временны:

Благодаря своему умению писать, Цянь-Цянь, ты сможешь делать что угодно.

Когда‑нибудь у тебя будет достаточно еды.

Когда‑нибудь у тебя будет все.

Да осветит наш путь эта живучая надежда!

Глава 0

Дом

Мои самые ранние воспоминания сияют, как лампа накаливания.

Я утыкаюсь носом глубоко в грудь Лао-Лао[2], обтянутую красным хлопком. Она пахнет сладко – сразу и мылом, и теплым молоком. Я зарываюсь лицом все глубже, ближе, неутолимо жаждая этого аромата. Лао-Лао вздрагивает от смеха:

– Она тычется в меня носом! Она тычется в меня!

Радость – песня моего раннего детства.

Далее следует сцена, которая, насколько я понимаю, имела место недели, месяцы, годы спустя. У Ма-Ма [3] и Ба-Ба [4] зажаты в ладонях углы толстого теплого одеяла. И там, внутри, я, хихикающая, словно в коконе.

– Готова? – спрашивает Ба-Ба, и глаза его пляшут.

Я киваю, и – поехали! – взмахнув руками, они посылают меня парить, лететь, скользить, и я чувствую, как воздух свистит подо мной, надо мной, повсюду вокруг меня. Я визжу, бесстрашная, и вскоре возвращаюсь в безопасные объятия одеяла. Смеюсь и снова киваю, хватаясь пальцами рук за пальцы ног, переплетая пальцы ног с пальцами рук, качаясь в своем одеяльном гнездышке.

– Смотри, она еще хочет!

И так продолжается целую вечность: я поочередно воспаряю в воздух в безграничном полете и возвращаюсь в объятия одеяла, родители смотрят на меня умиленно-влюбленными глазами, в сердце пульсирует только теплота, безопасность, любовь.

Глава 1

Взлет

Я совершила свой взлет к взрослости на крейсерской высоте. Начало полета вышло тряским, и мои заплетенные в косички хвостики, каждый со своей собственной красной шелковой ленточкой, болтались по сторонам моего семилетнего личика. На коленях у меня сидела любимая кукла, важная дама в платье с оборками. Ее глаза, опушенные длинными ресницами, закрывались и открывались, моргая от турбулентности. Ее ноги были прихвачены моим привязным ремнем, так что я была уверена, что она в безопасности.

Рядом со мной съежилась Ма-Ма, обернув вокруг себя платье, защищая ладонями живот, уткнувшись лицом вниз.

Я еще никогда не видела ее такой. Считаные минуты назад стюардесса с накладными ресницами, нарисованными бровями и помидорными губами нагнулась ко мне и спросила, пристегнут ли у Ма-Ма ремень.

– Ма-Ма, – пискнула я, тыкая ее в бок.

Ма-Ма никак не отреагировала.

– Позаботься о том, чтобы ее ремень был пристегнут, – сказали красные губы, обведенные темно-красной полосой.

– Ма-Ма! – предприняла я новую попытку.

Молчание.

– Я видела, как она его застегивала.

– Правда? – брови скакнули вверх. Иногда да-жэнь[5] не верили маленьким детям вроде меня.

– Ага.

Стюардесса пристально смотрела на меня самую долгую секунду в моей жизни. Наконец она двинулась дальше по проходу, единственная свидетельница моей первой лжи.

Ма-Ма всегда ужасно укачивало. Как мы путешествовали, не имело значения. Однажды, когда мы поехали на автобусе в Баодин, она блевала всю дорогу, издавая утробные звуки. Пахло так плохо, что другая женщина в автобусе тоже начала блевать и издавать такие же звуки, и вскоре со всех сторон меня окружали звуки и запах рвоты.

Единственным отличием было то, что тогда с нами была Лао-Лао, бабушка, а теперь в фэй-цзи [6] мы с Ма-Ма были одни и направлялись в другую страну. И тогда мне не приходилось самой заботиться о том, чтобы Ма-Ма пристегнула ремень, или лгать об этом, потому что это делала Лао-Лао. По крайней мере, что касалось ремня. Не знаю, приходилось ли когда‑нибудь Лао-Лао лгать, прикрывая Ма-Ма.

Пребывание в летающей машине меня не радовало.

Пятью днями раньше мне исполнилось семь лет, а еще за пару недель до этого Да-Цзю-Цзю, старший из двух младших братьев Ма-Ма, купил мне мой первый велосипед. Он был белый с розовыми кисточками на ручках руля и цветочками на корзинке. Да-Цзю-Цзю сказал, что научит меня на нем ездить, но потом ему пришлось уехать в командировку, так что я проводила время в ожидании обещанного, выгуливая свой красивый велосипед за ручку по двору дома, где жила Лао-Лао.

– Какой красивый велосипед! – сказал проходивший мимо да-жэнь .

– Се-се ![7]

– А кисточки в цвет твоего платья, – заметил другой.

– Се-се! – вновь поблагодарила я, противясь побуждению дернуть за подол пышного кружевного платьица, которое силком напялила на меня Ма-Ма.

Теперь велосипед стоял в кладовой у Лао-Лао, дожидаясь моего возвращения.

– Ма-Ма, – я снова потыкала ее в бок. – Когда мы поедем обратно?

В ответ – стон и больше ничего.

Мы узнали, что уезжаем, всего за пару недель до моего дня рождения. Ба-Ба уехал в Мэй-Го, Америку[8], двумя годами раньше, и Ма-Ма почти год пыталась добиться гостевой визы. Четырежды Ма-Ма ездила в Пекин, где в посольстве Мэй-Го из раза в раз ей говорили «нет».

Да-И, старшая сестра Ма-Ма, жила в Пекине, и каждый раз, отправляясь за очередным «нет», Ма-Ма ночевала у нее, оставляя меня с Лао-Лао и Лао-Е, моим дедушкой. Каждый раз я с трудом засыпала, изливая цунами слез в объятиях Лао-Лао.

– Что, если она не вернется, как не вернулся Ба-Ба?

В последний раз я закатила такую истерику, что Ма-Ма не выдержала и взяла меня с собой в Пекин. Утром, когда она собиралась идти из дома Да-И в посольство, я снова разразилась слезами.

– Почему бы тебе не взять ее с собой? – Да-И всегда была на моей стороне.

Ма-Ма уставилась на мое зареванное и опухшее красное лицо и покачала головой:

– Она будет плакать.

– А может, это и на пользу пойдет, – заступилась моя союзница. – Она ведь такая милая.

Ма-Ма снова посмотрела на меня, и я попыталась придать себе самый что ни на есть милый вид – с текущими соплями и всем прочим.

Так и вышло, что в итоге я оказалась в такси вместе с ней и ворохом салфеток.

– Когда мы туда приедем, Цянь-Цянь, не закатывай сцен, – сказала мне Ма-Ма самым серьезным тоном, так что я поняла, что нужно выглядеть очень серьезной, и очень серьезно кивнула. – Ты можешь сказать, что соскучилась по Ба-Ба, но не сходи с ума, ладно?

Выйдя из такси, мы пристроились в хвост длинной очереди, которая огибала угол огромного здания. Оно все было увешано флагами. Таких флагов я никогда еще не видела – красно-бело-синих, с полосами и звездами.

На нашем флаге тоже были звезды, но он был красно-желтый – один в один моя заплаканная физиономия.

Когда мы наконец вошли внутрь здания, я подумала: это значит, что мы скоро сможем поехать домой, но вместо этого мы получили билетик с длинным номером, сели на скользкие пластиковые белые кресла в комнате, полной да-жэнь, и снова стали ждать. Ждать было скучно, но, по крайней мере, я была с Ма-Ма, и если бы она куда‑то поехала, то я поехала бы вместе с ней. Мне не пришлось бы указывать на летающие машины в небе и говорить «вон туда отправилась Ма-Ма» – как было с Ба-Ба.

После долгого ожидания, затянувшегося, как мне показалось, на несколько дней, лысый дяденька в будке громко назвал какой‑то номер, и Ма-Ма подхватилась с места. Я увязалась за ней, прячась за ее юбкой. Лысый дяденька сидел за стеклянным окошком. Тут до меня дошло, что он кажется маленьким как раз потому, что сидит. В стекле были дырочки, и он разговаривал с нами через них. Нам надо будет заплатить ему денег? Я видела такие кабинки только на шоссе, когда мы ехали в такси или автобусе, и водителю приходилось давать деньги человеку, сидевшему внутри.

Мама пристроила сумку на стойку, которая была очень высокой, так что я то и дело подпрыгивала, чтобы видеть лысого дяденьку. Каждый раз, когда мне удавалось подпрыгнуть достаточно высоко, я махала ему рукой. Казалось, он меня не замечает, и я все прыгала и прыгала.

– Цянь-Цянь, бе нун! [9]

Распознав в голосе Ма-Ма «тот самый тон», я перестала. Но скоро мне стало скучно, поэтому я принялась дергать ее за юбку и дергала до тех пор, пока она не была вынуждена подхватить меня на руки и усадить на стойку. Со своего насеста я видела, что у маленького лысого дяденьки на сверкающей голове осталось всего пару волосков. Он сидел перед монитором и стопкой бумаг с красными оттисками резиновых печатей.

Мне стало интересно, могут ли его печати оставлять разноцветные силуэты животных, как мои.

Стекло в нижней части соединялось со стойкой не вплотную, между ними был тоненький просвет. Я сунула пальцы под стекло и пошевелила ими, приветствуя дяденьку, который по-прежнему меня не замечал.

– Цянь-Цянь, бе нун!

Я снова попыталась сесть спокойно и выглядеть как можно милее.

– Пожалуйста, – тем временем говорила Ма-Ма. – Муж с дочерью не виделись уже два года. Она даже не помнит, как он выглядит.

Это было правдой. У меня осталось лишь смутное впечатление о Ба-Ба. В моем сознании он слился с актером, игравшим императора Цяньлуна в телесериале. Это означало, что мне полагалось быть гэ-гэ [10], в красивом головном уборе и со слугами, которые ходили бы позади меня с опахалами.

Я повернулась к кабинке и увидела, что теперь маленький лысый дяденька отрицательно качает головой. Ма-Ма опустила голову и начала собирать вещи.

– Я скучаю по Ба-Ба!

Мое лицо снова разукрасилось в цвета нашего флага, красный и желтый, когда по нему потоком хлынули слезы. Я не знала, откуда они взялись. Знала только, что сейчас для них самое время.

Лысый дяденька поднял глаза и тут же отвел их в сторону. Он вздохнул, потом взял печать и с шумом опустил ее на лежавшие перед ним бумаги. Потом просунул их сквозь щель и взмахом руки отпустил нас, так больше и не подняв глаз.

Я не понимала, что это значит, зато хорошо разбиралась в выражениях лица Ма-Ма. Пока мы поспешно уходили из посольства, я ликовала при мысли о том, что есть неплохой шанс, что сегодня вечером я буду есть утку по-пекински.

В летающей машине стюардесса с ненастоящим лицом теперь толкала по проходу изящную тележку. В тележке позвякивали разноцветные красивые банки. Мне хотелось выпить их все. И спросить ее, есть ли у них сладкий йогуртовый напиток, какой Лао-Лао покупала мне в супермаркете, но когда я открыла рот, собираясь заговорить, возникло ощущение, будто кто‑то захлопнул в моих ушах дверцы. Так что вместо йогурта я просто попросила стаканчик воды, подогретой, какую мы всегда пили дома.

– Ма-Ма, – потыкала я мать. – Мои уши не слышат, Ма-Ма.

Она посмотрела на меня, но жизни в ее глазах не было. Я сунула мизинец в ухо, пытаясь пробиться сквозь глухоту.

– Бе нун, – оттолкнула она мою руку и снова скорчилась в кресле.

Я села ровно, сунула ладони под себя и пыталась не обращать внимания на собственные уши, рот и все прочие органы чувств, пока летающая машина подбрасывала и встряхивала нас и весь остальной мир звучал так, словно его отделяли от меня несколько комнат.

Глава 2

Танцы и тени

Ба-Ба обожал танцевать. До отъезда в Мэй-Го он каждую неделю ходил на танцы. Ма-Ма не настолько их любила, потому часто вместо себя отправляла с ним меня. Там слишком много женщин, говорила она, и ему полезно иметь при себе дочь, чтобы не забывать, что он женат.

Ба-Ба был преподавателем, как и Ма-Ма. Но если Ма-Ма преподавала математику, то Ба-Ба – английскую литературу. Он был высоким, но не слишком. И все равно это не мешало ученицам вспыхивать румянцем, когда они видели Ван Лао Ши[11]. На занятия он любил приходить в белых перчатках. Мне они казались смешными и делали его похожим на Микки-Мауса. Еще у него была складная указка. Она вечно терялась, потому что я брала ее, чтобы рассказывать своим куклам о мироустройстве и изображать атаку бомбардировщиков «стелс» на Ма-Ма, когда она готовила.

До отъезда Ба-Ба мое детство было таким же простым, каким бывает детство большинства детей: радость как способ бытия. Моими самыми любимыми на свете вещами были игрушечная железная дорога и песочница во дворе нашего дома. Да-жэнь часто говорили мне, что я веду себя не так, как положено вести себя маленьким девочкам. Я была грязной, вонючей и любила носиться по двору с такими же вонючими и грязными мальчишками, которые жили в нашем многоквартирном комплексе.

Лишь в одном я вела себя как девочка: я обожала танцевать. Так что походы на танцы были для меня двойным удовольствием: я могла танцевать и выполнять свой долг – отваживать женщин от Ба-Ба. И, боже, как же я танцевала! Я вставала ногами на ботинки Ба-Ба, и он, шаркая по полу, возил меня по залу на себе. Еще я прыгала, скакала и кружилась в пышном платье с оборками – платье всегда было с оборками, так настаивала Ма-Ма. Я вела себя как безумная, не ведающая ритма банши, воображающая себя самой грациозной из газелей.

Танец был для меня самой жизнью. Я танцевала повсюду. Летними вечерами лао-жэнь[12] сидели на табуретах во дворе, лузгая семечки подсолнечника, болтая и играя в го. Я прыгала перед ними и требовала: «Смотрите на меня!» – а потом танцевала под музыку, звучавшую только у меня в голове. Они хлопали в ладоши, и я танцевала без передышки час за часом, пока Ма-Ма не уводила меня домой, потому что лао-жэнь надо было ложиться спать.

Танец был моим дыханием. Я тряслась и судорожно дергалась даже тогда, когда Ма-Ма готовила еду под музыку, доносившуюся из радиоприемника. Ма-Ма говорила, что я начала танцевать раньше, чем ходить. Когда она была беременная, стоило зазвучать музыке, как я начинала стучать у нее в животе своими еще недосформированными ножками. И она любила повторять, что, едва родившись, я не заплакала, а задрыгала ногами и дернула себя за уже тогда длинные волосы, а потом громко, удовлетворенно чихнула.

У нас с Ба-Ба был свой особый танец. Когда мне было всего несколько месяцев от роду, он сочинил для нас песню на «кошачьем» языке:

- Си-Моу-Хоу

- Ли-да-со

- Ли-ва-ли-га-ли-са-са

- А-а, а-а, а-а-а.

Мы всегда пели ее два раза подряд, танцуя: мои маленькие ножки – на его больших ногах. Это был ритуал, который мы разыгрывали каждый день, как только Ба-Ба приходил домой с работы. Он настолько вошел в нашу жизнь, что Ба-Ба стал называть меня Си-Моу-Хоу.

Долгое время я думала, что в ней настоящие слова, которые я еще не выучила. Но мне не надо было понимать смысл этих слов, чтобы знать: они означают, что Ба-Ба очень-очень сильно меня любит.

Ма-Ма учила меня чувству долга. Так я узнала, что, когда твоя дочка заболевает ветрянкой и просыпается каждую ночь, расчесывая себя, ты делаешь все, чтобы ей помочь, даже если это означает, что придется часами ползать на коленях в саду у соседки, где растет алоэ вера, перебирая растения, которые больно жалят твои уже ободранные в кровь руки. Потом, в промежутках между приготовлением пищи, подготовкой к завтрашним лекциям и стиркой нашей одежды, Ма-Ма чистила и варила алоэ, пока оно не превращалось в слизистую мазь, которую она накладывала на мое покрасневшее тело, пока я вопила ей в ухо. Зато Ба-Ба научил меня, что, когда невозможно уснуть в большой кровати, которая была у нас одна на троих, когда невозможно заставить себя не ковырять ногтями сморщенную, сочащуюся сукровицей кожу, отвлечься от зуда, который, казалось, ползал по всему телу и забирался в самый центр мозга, можно сунуть руки в пространство между стеной и маленьким светильником-бра с длинной гнутой шеей – напоминавшим мне Ма-Ма, ссутулившуюся над раковиной, – и складывать по-разному пальцы, двигая ими туда-сюда, чтобы получались живые существа: то утка, то птичка. И в тот момент, когда птичка Ба-Ба налетала на мою крякающую утку и я взвизгивала от смеха, зуд и красные пятна куда‑то исчезали. Единственное, что я видела, – это пруд и довольную уточку, играющую с летающей птичкой.

Во время представлений этого театра теней я также узнала, что для Ма-Ма важно всегда быть со мной рядом, а вот Ба-Ба мог позволить себе уйти, даже если его тело оставалось на месте. Время от времени я отворачивала лицо от стены и замечала, что, хотя птичка Ба-Ба продолжает летать туда-сюда, его глаза застилает тень. Птичка по-прежнему была там, со мной, летая и качаясь, а вот Ба-Ба… он уходил куда‑то далеко. Иногда он возвращался быстро, стоило только помахать перед его глазами, но порой оказывался настолько глух к моим воззваниям, что я пугалась, гадая, не останется ли он навсегда таким – зомби, чей разум погиб, в то время как его руки будут порхать целую вечность, как птичка на стене.

Благодаря Ба-Ба я научилась смаковать удовольствие – отчасти потому, что невозможно было угадать, когда оно кончится. Когда мне было пять лет, прямо перед своим отъездом Ба-Ба сделал воздушного змея в форме ромба, разделенного на четыре треугольника, все разных цветов, и мы запускали его с обрыва неподалеку от нашего дома. Обрыв был с видом на вонючую канаву, куда люди сбрасывали мусор. Должно быть, смердело от нее ужасно, но я этого не замечала, потому что была слишком занята беготней с воздушным змеем, реявшим позади меня. В последний наш раз – за пару недель до отъезда Ба-Ба – змей зацепился за дерево и, когда я дернула, выпутался из ветвей, но отвязался от бечевы. Мы с Ба-Ба только и могли смотреть, беспомощно раскрыв рты, как разноцветный ромб по косой дуге планирует со скалистой горы в кучу мусора.

– Как мы его достанем, Ба-Ба?

– Не переживай, Си-Моу-Хоу. Я сделаю тебе другого.

Мы тогда не знали, что ему так и не удастся сдержать обещание.

Ба-Ба пользовался популярностью. Он мог рассмешить целую компанию всего парой фраз. Обычно, когда мы оставались наедине, он был молчалив, но чем больше людей было вокруг, тем оживленнее он становился. У него был низкий, глубокий голос, властно привлекавший к себе внимание. А еще он умел сплетать маленькие слова в одно большое поэтическое полотно. Весь мир восхищался им так же, как восхищалась я.

Еще Ба-Ба много читал, и у него было полно мыслей, которые он не мог высказывать на людях. Он высказывал их дома, но мне не разрешали их повторять: он ненавидел правительство и терпеть не мог, когда ему указывали, что он должен думать.

– Они не позволяют нам сомневаться в них, но именно это мы должны делать.

Я понятия не имела, кто такие «они», но спрашивать опасалась.

Ба-Ба не замечал растерянности, прочно поселявшейся на моем лице. Он продолжал:

– Но не позволяй им об этом догадаться. Самые умные люди всегда кажутся самыми тупыми. Мянь ли цан чжэнь[13].

Родители Ба-Ба, Е-Е[14] и Най-Най[15], жили в Чунчане, пригороде Ханьданя, который находился в той же провинции, где жили мы, но почему‑то казалось, что до него – целая вселенная. Нам приходилось несколько часов трястись в битком набитом поезде – так долго, что дяденьки в форме с маленькой продуктовой тележкой успевали проехать мимо нас как минимум дважды. Потом надо было сесть в машину, которая подвозила нас достаточно близко к «деревне», продолжавшей называться так, несмотря на то что в ней было много высотных зданий возрастом моложе Ба-Ба.

Ездили мы туда не так часто, потому что родители Ба-Ба говорили не на мандарине, а только на своем местном диалекте, на котором не говорили мы с Ма-Ма. И Ма-Ма там не нравилось, потому что папина семья была очень бедной. Дом у них был устроен по старинке. В нем не было ни душа, ни туалета. Надо было пройти несколько ху-тун[16], чтобы добраться до общественного туалета. Но там не было ни душевых, ни раковин с водой. Только одна длинная канава без проточной воды, с кучками дерьма поверх других кучек дерьма, с роящимися вокруг мухами, с вонью, вторгавшейся в ноздри.

А мне все равно нравилось в «деревне». Лао-Е и Лао-Лао называли меня своей «вай»-внучкой, или «внешней внучкой», потому что я родилась от их дочери. Но для Е-Е и Най-Най я была полной, безусловной внучкой. Более того, я была единственной полной внучкой, поскольку мой папа был их единственным сыном, у которого родилась дочь. Ба-Ба говорил мне, что это означало, что я – «жемчужина» семьи. Но я не уверена, что именно поэтому Чунчан, несмотря на все его неудобства, казался мне моим настоящим домом. Все, что я знаю, – это что воспоминания о наших редких приездах в гости закодированы в моих органах чувств.

Бегу по ху-тун. Маленькие ножки спотыкаются на неровной земле, подбивают желтую пыль, им не терпится добежать до двора семьи Ван, они упрашивают Ма-Ма и Ба-Ба идти быстрее. Мы подходим все ближе, и запах горящего угля становится все сильнее. Аромат дома.

Я прохожу в знакомую калитку, украшенную полинявшими полосками красной бумаги и черными каллиграфическими иероглифами. В моих первых воспоминаниях Най-Най всегда во дворе, какое бы ни было время года, снует между корытом с холодной водой и крохотной, темной кухонькой, готовя, убирая, ставя передо мной исходящие паром тарелки. Чего там только нет: и домашняя лапша, и пельмени, и жидкая рисовая каша. В более поздних воспоминаниях двор выглядит печальнее: Най-Най в постели, всегда в постели, парализованная после инсульта, но по-прежнему проявляющая заботу обо мне. Она не устает напоминать, чтобы я поела.

Есть и другие воспоминания об этой семье, о двоюродных братьях-сестрах, дядюшках-тетушках, вьющихся вокруг, неразличимых, потому что все они ужасно похожи, так похожи на меня и Ба-Ба. Разные поколения всегда трудно разграничить: есть люди, которых я называю кузенами, дети старших братьев и сестер Ба-Ба, которые по возрасту годятся мне в тетушки или дядюшки; и есть люди, которых я называю тетушками и дядюшками, убрав несколько степеней родства, которые с виду годятся мне в кузены. Но это не важно: они всегда рады видеть нас, торопятся нам навстречу шумливой волной – большое складчатое покрывало, все целиком связанное из одной нити.

А еще есть Е-Е , чье лицо при виде меня буквально озаряется светом. Он читает газету, держа ее пальцами в черных пятнах, или едет на своем велосипеде, нагруженный продуктами, или тянется, чтобы взять меня за руку на прогулке. Из его губ всегда свисает сигарета.

Ма-Ма говорит мне, что свои первые в жизни шаги я сделала к Е-Е на деревенской площади, той самой, где Ба-Ба некогда видел ужасные, чудовищные вещи. Но я ничего такого не помню. Помню только, что Чунчан составляет самую суть всего, что означает для меня дом, чувство принадлежности.

Я была не создана для жизни в Чжун-Го – Китае, называющем себя «центральной страной», срединным государством. В яслях, как и везде, от нас требовали в середине дня ложиться и дремать – ву-цзяо[17]. Я этого терпеть не могла. Либо лежала без сна, либо засыпала «через не хочу», просыпаясь с головной болью. Я бы в это время с большим удовольствием танцевала, рисовала или играла в грязи на улице.

Но в Чжун-Го все должны были делать одно и то же в одно и то же время, поэтому каждый день по часу я лежала в своей похожей на люльку кровати в окружении сверстников, лежавших в своих кроватях, и пялилась в потолок, мысленно отсчитывая числа и распевая песни. В иные дни я внутренне кипела, все сильнее распаляясь из-за того, что была единственной бодрствующей. Потом мне приходило в голову потыкать пальцами детей по обе стороны от меня.

– Эй, эй!

И после нескольких энергичных тычков моя подружка наконец просыпалась.

– Чего тебе?

Личико девочки, произносившей эти слова, было неподдельно сонным, раздраженным.

– Ты что там делаешь?

– Сплю!

– А… – И, жаждая продолжить разговор, я задавала следующий вопрос: – И тебе это нравится?

После этого собеседница обычно издавала раздраженный стон и поворачивалась ко мне спиной, но почти всегда с другой стороны от меня лежал еще один ребенок, которого можно было попробовать растолкать.

Это занятие гарантированно помогало скоротать десять минут из времени, отведенного на дневной сон.

Еще я не годилась для Чжун-Го, потому что задавала вопросы, которые, по словам моих учителей, были ненужными. Однажды я совершила ошибку, спросив, почему два плюс два равно четырем. В качестве наказания учительница заставила меня написать иероглифами фразу «во дуй бу ци» – «я прошу прощения» – сто раз. А я с гордостью писала вместо этого «во бу дуй бу ци», несмотря на то что это стоило мне одного дополнительного иероглифа в каждом предложении. Я не прошу прощения. Учительница этого даже не заметила, потому что для нее важно было не что мы писали. Важна была ее способность контролировать нас.

Однажды Ба-Ба пришел домой и признался Ма-Ма, что снова сказал в классе то, чего не стоило говорить. Он часто приходил домой, кипя от бешенства. Ему не нравилось, что учителям указывали, что говорить, и что они не могли давать честные ответы, когда ученики спрашивали их о чем‑то непонятном под названием «культурная революция».

– Они постоянно подслушивают и наблюдают за нами. «О том не говорите, этого не признавайте». Та ма дэ![18] – Сказав это, он осушил маленький стаканчик пахучей рисовой водки в один глоток.

Вид у Ба-Ба был отсутствующий, и я забралась к нему на колени. Он улыбнулся, но улыбка не задержалась на его губах дольше минуты.

– Это уже слишком, – и он покачал головой.

В скором времени они с Ма-Ма решили, что Ба-Ба поедет в Мэй-Го. У каждого в нашем семействе нашлось что сказать по этому поводу.

– Там красиво, но не очень хорошо обращаются с китайцами, – заявил Лао-Е.

– Айя! – воскликнула Лао-Лао. – Там стреляют в людей на улицах!

– Я слышал, что там все голодают и еды ни на кого не хватает, – подал голос Да-Цзю-Цзю.

– Как здорово! – восхитился Сяо-Цзю-Цзю, младший брат Ма-Ма. – Я слышал, там дороги мостят деньгами и золотом.

Однажды я видела Мэй-Го по телевизору. На улице рядами сидели грязные да-жэнь и дети в лохмотьях, держа в руках ржавые миски. В какой‑то момент кто‑то нашел брошенный гамбургер, и все кинулись за ним. Не успела я глазом моргнуть, как невозможно было уже понять, где чья‑то голова, где чьи‑то руки, и люди превратились в гигантскую кучу-малу, раздирающую саму себя. Это напомнило страшный фильм, который Ма-Ма разрешила мне посмотреть, где птицы бросались на человека и терзали его, пока от головы не остался один череп.

Я не хотела ехать в Мэй-Го. Я только однажды пробовала гамбургер, и мне не понравилось. Гамбургер был куплен в ресторане в Пекине. В том ресторане был ужас ужасный: белый клоун с рыжими волосами, гигантским красным ртом и в больших красных башмаках.

Что я буду есть, когда буду жить на улице в Мэй-Го?! Мне не нравились платья с оборками, которые Ма-Ма заставляла меня носить в Чжун-Го, но лохмотья, которые я видела по телевизору, почти ничего не прикрывали и даже на вид были вонючими. Однако Ба-Ба по какой‑то причине должен был ехать в Мэй-Го. И хотя мне было грустно, я не была уверена, что хочу поехать с ним.

Ма-Ма и Ба-Ба взяли меня с собой в аэропорт в тот день, когда он уехал. Никогда раньше я не бывала в аэропорту. Он был похож на гигантский торговый центр, только в нем не было магазинчиков, где продавали кукол. Мы стояли вместе с Ба-Ба в длинной очереди с другими да-жэнь. У всех стоявших в очереди были чемоданы, такие большие, что я могла бы поместиться внутри любого из них вместе со всеми своими игрушками. Пока я оглядывалась по сторонам, мой взгляд зацепился за три фигуры, с ног до головы закутанные в черное с белыми полосками. Я ткнула в их сторону пальцем, завопила что было мочи, и вскоре эта чернота расплылась перед моими глазами неясным пятном, потому что я заплакала.

Одна из этих фигур, проходя мимо, что‑то сказала мне. Я в то время не говорила по-английски и не понимала, что это была монахиня и что она благословила меня, как объяснил мне потом Ба-Ба. В тот момент я понимала только, что эта фигура изъясняется на непонятном языке и что у нее голубые глаза – я и не знала, что такие бывают.

К тому времени как мои слезы высохли, а горло охрипло настолько, что не смогло бы выдать даже одного дополнительного децибела, Ба-Ба опустил свой чемодан размером с меня на движущуюся ленту. После мы ездили на эскалаторах и пересекали один зал за другим, а потом нас направили к проходу, огражденному канатами, рядом с которыми стояли одинаково одетые да-жэнь. Ба-Ба наклонился, чтобы оказаться на одном уровне со мной, и я поняла, что сейчас он скажет что‑то Очень Серьезное и предназначенное только для меня. Мне важно внимательно выслушать его, поняла я, и не решилась ни вздохнуть, ни моргнуть.

– Гуай, Си-Моу-Хоу, тин Ма-Ма де хуа, э[19].

Я кивнула. Я буду хорошей девочкой и буду слушаться Ма-Ма.

– Очень старайся спать днем после обеда, даже если придется притворяться и даже если ты просто будешь лежать с закрытыми глазами и задаваться вопросами.

Я снова покивала. И все еще продолжала кивать, когда Ба-Ба наклонился и прижался губами к моей левой щеке.

Откуда ни возьмись в моей гортани поселился туман, а на сердце – камень.

Я смотрела, как Ба-Ба поднимается, выпрямляется во весь рост. Они с Ма-Ма обменялись словами, подслушать которые мне не хватало роста, а потом один-единственный раз в своей жизни я увидела, как они целуются. После он помахал рукой и большими шагами пошел к канатам и да-жэнь в одинаковой одежде. Когда Ба-Ба уже готов был войти в тот другой мир за канатами, я увидела собственные руки, взлетевшие передо мной, и из моего рта вырвался крик:

– Ба-Ба!!!

Потом Ба-Ба говорил мне, что видел мои протянутые руки каждый раз закрывая глаза, каждый божий день в течение многих лет.

И в ту миллисекунду, когда он повернулся ко мне, я увидела, что его лицо такое же, как у меня – желтое с красным, как наш флаг, сморщенное, как использованная салфетка.

А потом – раз! – и он исчез.

Теперь мы с Ма-Ма тоже сидели в летающей машине, направляющейся в Мэй-Го. Наконец настало время выходить из самолета, но Ма-Ма так и продолжала сидеть, свесив голову вниз.

– Ма-Ма! – позвала я, потыкав ее. – Мы уже в Мэй-Го!

Стюардесса с ненастоящим лицом шла мимо нас.

– Нет, дорогая, – возразила она, наклоняясь и поднося свое уже подтаявшее лицо слишком близко к моему. Я отшатнулась. Никогда прежде я не видела ничего подобного. – Мы в Жи-Бэнь[20].

Я не знала, что это за Жи-Бэнь, поэтому сделала вывод, что мы, должно быть, сели не в ту летающую машину. Эта не отнесла нас к Ба-Ба. Но мне не хотелось пугать Ма-Ма, поэтому я промолчала.

– Похоже, твоей матери понадобится кресло-каталка. Вас встретят у выхода – служащий доставит вас к месту пересадки.

Я кивнула, как всегда кивала, когда нужно было сделать вид, что я не растеряна и не испугана. Ма-Ма по-прежнему спала, и мне предстояло выяснить, что это за пересадка такая и куда нас доставят, к Ба-Ба или домой. Может быть, мы успеем добраться до дома как раз вовремя, чтобы поесть приготовленных Лао-Лао пельменей с чесноком и свининой. Может быть, солнце еще не успеет сесть и я смогу пойти в кладовку, в которой мне пришлось запереть все свои вещи, вытащу оттуда велосипед и кукол и скажу: «Сюрприз! Я не исчезла, как Ба-Ба!»

Когда зажглись все лампы в летающей машине, Ма-Ма едва стояла на ногах. Она оперлась на меня, и я стала ее ногами. Такой тяжести мне еще никогда тащить на себе не приходилось. Я представила, что просто несу сумку с книгами или гигантского плюшевого мишку. Убрала куклу в рюкзак, сказав ей, что это совсем ненадолго – просто мне нужны обе руки, чтобы держаться за Ма-Ма.

Ма-Ма поставила один пакет для рвоты – полный до краев – на пол, но несла в руках второй. Не помню, как мы получали чемоданы, кто их нес, помню только, что это была не я. Это никак не могла быть я: меня хватало только на то, чтобы поддерживать Ма-Ма.

Путь по узкому проходу из летающей машины был долгим и трудным, и, как только он закончился, я увидела, что мы находимся в коридоре, который на самом деле не был коридором. Я это поняла, потому что там были крохотные окошечки, расположенные чуть выше моего роста, и, встав на цыпочки и выглядывая из них, я увидела, что мы очень высоко над землей. Я подавилась собственным вдохом, и Ма-Ма встрепенулась:

– Что там?

– Не смотри, Ма-Ма, – сказала я и скользнула дальше по ненастоящему коридору, ведя ее за собой на буксире, гадая, что же такое Жи-Бэнь – уж не какое‑то ли странное место высоко в небесах?

В конце коридора-не-коридора мы встретили да-жэнь, который выглядел точно так же, как другие да-жэнь дома, в Китае, только был еще тщедушнее и меньше ростом. При нем было большое кресло-каталка.

– Ни хао[21], – сказала я.

– Ни хао, – ответил он, но интонация у него была непривычная, из-за чего голос звучал как‑то механически. – Твоя мать пила воду?

Я кивнула, чувствуя себя важной, как да-жэнь.

Ма-Ма слабо улыбнулась этому непонятному человеку и уселась в кресло.

Мы прошли по одному коридору, потом по другому, мимо множества ресторанов, источавших сильные запахи, из-за чего Ма-Ма давилась над оставшимся пакетом, и, наконец, повернули в помещение, где еще более бледные, более широкие, более высокие да-жэнь говорили на том же страшном наречии, что и та голубоглазая фигура в черном. На большинстве из них были однотипные наряды: шорты, футболки, кроссовки и маленькие черные сумочки на ремнях, опоясывавших раздутые, как воздушные шары, талии. Их одежда была самых разных цветов, однако все они выглядели одинаково.

Да-жэнь, который китаец-но-не-китаец, подкатил Ма-Ма к обычному креслу в зоне ожидания, и она словно перетекла в него, не открывая глаз. Да-жэнь сложил каталку и некоторое время смотрел на Ма-Ма, потом перевел глаза на меня. Я ответила ему взглядом и улыбкой, как делала всегда, когда любой да-жэнь смотрел на меня. Откуда мне было знать, что он ждал чаевых. Он отвел глаза, потом снова выжидающе уставился на Ма-Ма, которая так и сидела, съежившись, опустив голову на грудь, отчаянно желая, по ее собственным словам, чтобы все вокруг нее перестало кружиться. Прошло еще несколько секунд, его плечи чуточку ссутулились, и он побрел прочь.

И снова остались только я и спящая Ма-Ма, дожидавшиеся перед большой дверью появления второго парящего в воздухе коридора и второй летающей машины, о которой говорил мне да-жэнь, который китаец-но-не-китаец. Я села рядом с Ма-Ма, оставаясь настороже на случай, если поблизости появятся хищники. Моя миссия состояла в том, чтобы благополучно доставить нас в безопасность объятий Ба-Ба.

Глава 3

Вторая группа

После отъезда Ба-Ба в Мэй-Го мы с Ма-Ма переехали к Лао-Лао и Лао-Е. Да-Цзю-Цзю тоже жил там, так что, казалось бы, теперь каждый день должен быть праздником. Но удача отвернулась от меня.

В первый же раз, когда мы с Ма-Ма пошли за продуктами после отъезда Ба-Ба, мне вдруг стало очень важно показать, какой я стала большой девочкой. После возвращения домой из магазина, пока Ма-Ма ставила велосипед на стоянку у дома, запирая замок, я схватила из корзинки упаковку яиц и стеклянную бутылку с уксусом – те вещи, которые понес бы в нашу квартиру на верхнем этаже Ба-Ба, будь он с нами. Я, пока Ма-Ма не обратила на это внимания, бегом помчалась в дом и вверх по лестнице. Когда она воскликнула: «Цянь-Цянь, осторожно! Не упади!» – я уже пробегала второй из пяти длинных лестничных пролетов.

Вскоре за моей спиной послышались торопливые шаги Ма-Ма, но к тому времени все уже случилось. Когда она наконец показалась на площадке четвертого этажа, я лежала на полу, запнувшись о надорванное кружево, и мое белое оборчатое платьице было все в желто-бурой мешанине из сырых яиц и уксуса, а кровоточащую правую руку обрамляли осколки стекла и битая яичная скорлупа. С того дня я начала падать все чаще и чаще. Как будто осколки от бутылки с уксусом так и застряли в правой половине моего тела, нарушив равновесие. Особенно трудно стало спускаться по эскалатору. Я приучилась делать первый шаг осторожно, чувствуя, как сердце колотится в горле, но осторожность помогала редко. Я падала – снова и снова. Мне все время казалось, что я сумею привыкнуть к тому, что заостренные зубцы металлических ступеней впиваются мне в бока, когда я скатываюсь по ним; тогда я, по крайней мере, буду вести себя как большая девочка и перестану плакать. Но каждый раз боль заставала меня врасплох и выдавливала из моих глаз большие младенческие слезинки. Однажды, когда это случилось в магазине и слезы у меня еще не высохли, а лицо еще не опухло, Ма-Ма указала на большое колесо в нескольких шагах от лестничной площадки.

– Глянь, Цянь-Цянь, – сказала она. – Его можно крутить и выиграть игрушку. Ты же обожаешь такие вещи!

Но я видела, что вокруг колеса уже собралась толпа мальчиков и девочек разного возраста и каждый из них держался одной рукой за своего ба-ба, а другой – за свою ма-ма.

Я затрясла головой и заявила: «Нет, теперь я приношу неудачу». А потом потянула Ма-Ма за руку прочь от колеса, к следующему спускавшемуся вниз эскалатору, к поручню которого потянулась моя другая рука.

Ма-Ма теперь меньше разговаривала и меньше улыбалась. Я рассудила, это потому, что я разочаровала ее, не умея вести себя как большая девочка. У нас когда‑то была игра: я указывала на иероглифы на уличных вывесках и знаках и спрашивала ее, что они означают. Мы проводили за этой игрой целые часы, она охотно отвечала, и я только успевала указывать и спрашивать. Но после отъезда Ба-Ба она часто вообще не отвечала. Хотя ее внешняя оболочка осталась прежней, она больше не жила внутри.

Еще Ма-Ма стала придирчивее. Я была ребенком, который ест за обе щеки все, что дают. Но так же, как мне необходимо было знать, что означает каждый иероглиф, я не могла не спрашивать, что я ем. Ма-Ма знала, что это своего рода ритуал, предшествующий трапезе, но однажды, когда я пристала к ней с очередным вопросом после отъезда Ба-Ба, набросилась на меня c таким рявканьем, какого я никогда от нее не слышала. Лао-Лао сидела за столом вместе с нами и открыла было рот, чтобы вступиться за меня, но это только заставило Ма-Ма разгневаться еще пуще.

– Не говори ей, – велела она Лао-Лао. – Она только притворяется, что не знает, чтобы привлечь внимание. Избаловалась донельзя!

Оставшаяся часть трапезы прошла в молчании. Лао-Лао лишилась дара речи, а я пыталась сообразить, в чем провинилась.

Ночью я слышала, как Ма-Ма шмыгала носом в подушку (мы с ней делили на двоих одну кровать), и гадала, уж не проник ли к нам кто‑то однажды ночью и не забрал ли мою милую Ма-Ма, заменив ее подделкой-самозванкой.

После того как уехал Ба-Ба, изменилось еще кое-что: наши воскресные вечера. Мы проходили через ночной рынок, но никогда не останавливались у ларьков, чтобы снять пробу с источников аппетитных запахов. Вместо этого мы только шли да шли вперед, пока не добирались до гигантского коричневого здания, в котором работал Лао-Е. Окна этого здания следили за нами, как недремлющее око правительства. Ма-Ма всегда оглядывалась, прежде чем приоткрыть главную входную дверь, и по лестницам мы поднимались в темноте.

– А где все лампочки, Ма-Ма?

Нет ответа. Но я знала, что она рядом, потому что держала ее за руку.

После тридцати четырех ступеней (я каждый раз обязательно пересчитывала их и каждый раз беспокоилась из-за того, что это число оканчивалось четверкой, что было плохим предзнаменованием, поскольку этот иероглиф произносится сы, как смерть) мы на ощупь шли вперед в темноте, открывали еще одну дверь и шли дальше по коридору. Через несколько шагов Ма-Ма отпирала запертую дверь, мы входили в комнату и садились: Ма-Ма – всегда в кресло у стола, а я – всегда на диван; ноги у меня болтались, не доставая до пола. Кажется, было темно и в этой комнате, потому что я различала лишь силуэт Ма-Ма на фоне узких полосок света от уличных фонарей, проникавшего сквозь оконные жалюзи. У телефона посередине был большой диск с цифрами, и он издавал звуки «цок-цок-цок», под которые я дрыгала ногами. Иногда было так темно, что Ма-Ма ошибалась, и приходилось набирать номер заново, и было много «цок-цок-цок» и дрыганья ногами, прежде чем из трубки слышался голос Ба-Ба.

Ма-Ма всегда заговаривала с ним первая. Сидя на диване, я слышала простуженный, более хриплый, более низкий голос Ба-Ба, иногда прерываемый шмыганьем носом. Большинство их разговоров были непримечательными, заполненными в основном голосом Ма-Ма, уверявшим его, что дома все в порядке.

Однако время от времени Ма-Ма говорила:

– Ты же никогда не вернешься? Каждый месяц у тебя новый номер. Ты никогда не заработаешь достаточно денег. Их никогда не будет достаточно.

Я понятия не имела, о чем она говорит, но, шаркая ногами, подходила к Ма-Ма, чтобы утешить ее, лезла к ней на колени и крепко обнимала. Иногда она всхлипывала мне в волосы, ее дыхание обдавало мою кожу щекочущим теплом. Иногда она, казалось, вообще не замечала меня, поглаживая по спине с тем отсутствующим видом, который я терпеть не могла. Наконец мне становилось невыносимо утешать ее, и тогда я крадучись возвращалась на свой диван в углу.

Мои разговоры с Ба-Ба всегда были одинаковыми. Я рассказывала ему об играх, в которые играла в школе, в том числе в «наседку», в которой я без вариантов была наседкой, чья задача – защитить всех своих цыплят. Время от времени Ба-Ба вставлял в мою речь «ага» и «угу», показывая, что он меня слышит, но никогда ничего не говорил и не спрашивал. Никогда раньше он не был таким молчаливым, поэтому единственное, что мне оставалось делать, – это продолжать говорить, пока меня не прерывали: «Хао[22], Цянь-Цянь, теперь дай трубку снова Ма-Ма».

По мере того как месяц улетал за месяцем, это случалось все чаще и чаще, и вот, наконец, Ба-Ба сказал мне всего одну фразу, прежде чем попросить вернуть трубку Ма-Ма: «Гуай, Цянь-Цянь, Ба-Ба сян ни[23]». Он ни разу не забыл сказать, как сильно по мне скучает. А потом, пожелав «доброй ночи» Ма-Ма, голос Ба-Ба исчез.

Прямо перед тем как Ба-Ба уехал в Мэй-Го, я ездила вместе с ним к врачу, чтобы забрать результаты обследования и снимки. Мы пришли в клинику, где пахло химикатами и почти все было белым, за исключением стен, которые начали желтеть. Ма-Ма работала, и задача позаботиться о том, чтобы Ба-Ба прошел все необходимые процедуры, легла на меня. Это потому, что я была единственной, кто больше Ба-Ба боялся и-шэн[24], страшных стариков в белых халатах, и он должен был подать мне хороший пример и показать, как быть храброй. Я все это узнала, подслушивая, как Ма-Ма шепталась с Ба-Ба по ночам, когда они думали, что я сплю.

Я всегда была пронырой.

Когда подошла очередь Ба-Ба на уколы, он должен был снять брюки и получить укол в зад. Он был очень занят все предыдущие недели, завершая дела на работе и пакуя вещи, поэтому исхудал и стал меньше того Ба-Ба, какого я знала всю свою жизнь. Вид его тощих ягодиц в тот день отпечатался прямо в моем черепе. Вплоть до того дня я не представляла, насколько костлявыми могут быть задницы. Я видела только попки своих друзей – на детской площадке, – которые были кругленькими и иногда грязными. Я как раз обдумывала это открытие, когда и-шэн воткнул сверкающую металлическую иглу в задницу Ба-Ба, и я автоматически неудержимо заревела. Я слышала собственный вой, но не могла остановиться и продолжала реветь, пока Ба-Ба не подбежал ко мне, одновременно натягивая брюки. Он резко затормозил, глядя вниз, на пол, и только тогда до меня дошло, что я уронила бутылочку с пилюлями, которую он дал мне подержать. Маленькие капсулы рассыпались по всему полу, как веснушки по заднице. Ху-ши[25] и и-шэн смотрели на меня и хохотали, но мне было все равно – я продолжала подвывать и не могла остановиться.

Ба-Ба подхватил меня на руки и выскочил из кабинета. Я начала потихоньку успокаиваться, слизывая слезы, которые стекали с моих щек на подбородок. «Мэй ши, мэй ши[26]», – приговаривал он. Но только много позже, купив мне фруктовый лед у уличного мороженщика, сумел убедить меня, что и-шэн не погубил его самого и его костлявую задницу и что все в порядке.

Два года спустя настал мой черед вытерпеть такое же поругание. Благодаря вывертам психологии, которые выше моего понимания, я не помню ничего из этого процесса, во время которого иглу втыкали уже в мою не такую уж костлявую ягодицу. Все, что я помню, – это как мы получили результаты анализов и выяснилось, что группа крови у меня не первая, а, насколько я поняла, исходя из порядка букв английского алфавита, низшего типа – вторая. Мое лицо скуксилось, и я поделилась негодованием с Ма-Ма, которая хохотала-хохотала, а потом сказала, мол, не стоит тревожиться: у нее тоже вторая группа. Это совершенно меня не утешило. Только дало мне понять, что моя второсортность закодирована в крови и генах.

Следующая остановка была в кабинете зубного врача, которого я ненавидела еще больше, чем и-шэн, потому что он зловеще размахивал металлическими инструментами, которые, я была уверена, создавались для того, чтобы раскалывать черепа жертвам. Зубной врач был злой. Я не видела его рта, потому что он навесил белую марлю на нижнюю часть лица, но глаза у него были темные. У меня образовалась дырка в зубе, которую надо запломбировать, объявил он, нажимая на рычаг, чтобы опустить длинное кресло, на котором я сидела. Он положил какую‑то маленькую металлическую штучку мне на язык, и я замерла. Потом взял сверло и направил его на дальний больной зуб, отчего у меня перед глазами замелькали звездочки и огоньки.

– А-а-а-а! – вырвался вопль, рот затопила лужица слюны.

– Глупая девчонка! Ты проглотила пломбу!

Он содрал с себя маску, и я увидела, что рот у него с такими же опущенными уголками и такой же темный, как и глаза.

– Дуй бу ци[27], – пропищала я извинение. Слова звучали искаженно из-за остальных инструментов, которые так и торчали у меня во рту.

Он скатал еще один серый комок, который снова положил мне на язык.

– Попробуем еще раз, – сказал он. – Не! Глотать!

Я кивнула и постаралась держать язык совершенно неподвижно, и тут в мое сознание вплыло непрошеное воспоминание о первой неделе в школе. Мальчик, сидевший рядом со мной, проткнул скрепкой плоть большого пальца в крохотном промежутке между ногтем и кожей. Я уставилась на него, а он без всякого выражения наблюдал, как ноготь оторвался от подушечки пальца и кровь брызнула на его рубашку и парту. Через пару недель я видела, как тот же самый мальчик бежал по коридору, а учительница гналась за ним с метлой. Он отказывался слушать ее в классе и продолжал втыкать разные вещи в свое тело.

Если тот мальчик это пережил, значит, могу пережить и я. Я настолько сосредоточилась на этом воспоминании, что не шелохнулась ни на волосок. Процедура, должно быть, шла своим чередом, но я ничего из нее не помню.

Вторая часть нашего долгого пути в Мэй-Го оказалась ничем не примечательной. Караульная служба изнурила меня, и я почувствовала, как все мои мышцы расслабились в ту же минуту, когда я пристегнула к самолетным креслам себя и Ма-Ма. Ма-Ма, по моему предположению, уже была пуста и выжата как лимон, выблевав, как мне показалось, все свои органы. Мы бессильно привалились друг к другу. Ма-Ма уснула, а я только делала вид, что сплю: глаза закрыты, но ушки на макушке. Я снова открыла глаза только тогда, когда верхние лампочки в салоне замигали и у нас не осталось иного выбора, кроме как выбираться из продавленных, изношенных кресел.

О таможне я мало что помню. Помню вот, как Ма-Ма выкатил из самолета на кресле-каталке уже другой мужчина, на этот раз настоящий китаец, и помог нам ответить на вопросы служащего в форме, с белой кожей, с глазами, которые были зелеными, а не голубыми. Перед тем как мы приблизились к нему, Ма-Ма повернулась ко мне и велела: «Бе шо хуа»[28]. После она все чаще и чаще повторяла мне это в те годы, которые мы провели в Мэй-Го.

Молчи. Ничего не говори.

Для моего голоса больше не было места.

После вопросов служащий-китаец велел нам пройти в большие двери, потом забрал кресло Ма-Ма и попрощался. Двери открылись в большое помещение с плоскими круговыми конвейерами, на каждом из которых стояли чемоданы. Мы нашли среди них два своих гигантских чемодана, которые еще дома туго набили вещами и обвязали лентами. Теперь лент на них не было, и черная ткань новых чемоданов приветствовала нас, нагая и беззащитная. Ослабевшая Ма-Ма дрожала, стаскивая их поочередно с плоских конвейерных пластин на специально взятую для этого тележку. Я пыталась помогать толкать тележку, но ее ручки были выше моей головы. Тележка вместе с чемоданами перекрывала мне весь обзор, и я не видела, куда мы идем.

После нескольких очередей перед кабинками с одетыми в форму служащими, о чем у меня сохранились лишь смутные воспоминания, еще одни двери выпустили нас в шумный зал, где были люди всевозможных оттенков. Никогда прежде я ничего подобного не видела. Одни были похожи на нас; другие – темнее, до черноты; третьи – как та монахиня, которую я видела два года назад, и глаза у них были не только голубые или зеленые, но и зелено-голубые, зелено-коричневые! Разноцветные люди сливались в движущийся калейдоскоп красок – я и не представляла, что такое возможно. Снова увидеть Ба-Ба в этой толпе было все равно что увидеть собственное колено сразу после падения: он казался новым, но при этом знакомым, моим, но не моим. Как коленный сустав, мгновенно покрасневший, с сочащейся из трещин на коже кровью, Ба-Ба был похож на себя, но худее, изможденнее, изнуреннее. Въевшаяся в поры землистая желтизна завоевала все его лицо, его всего. На нем была простая белая рубашка, которая уже начала махриться по краям, и мятые брюки.

– Ба-Ба? – пискнула я, и почему‑то это вышло как вопрос, а не взволнованное приветствие.

– Цянь-Цянь, ни чжэ мэ да лэ![29]

Ба-Ба, каким ты стал низеньким! Каким худым и старым ты стал. Но я прикусила язык, и они с Ма-Ма приветствовали друг друга долгим объятием. Потом мы покатили наружу наши чемоданы и сложили их в желтую машину с мужчиной, сидевшим впереди, по другую сторону защитного экрана.

В Чжун-Го я ездила в похожих машинах с Ма-Ма, разве что они были не желтыми, а их водители были китайцами. Потом я узнала, что Ба-Ба несколько месяцев копил деньги, просто чтобы иметь возможность встретить нас в Мэй-Го на желтой машине.

Ба-Ба что‑то сказал по-английски мужчине за рулем, и тот тронул машину с места. Потом Ба-Ба повернулся к нам, похлопывая меня по макушке одной рукой, а другой наглаживая по плечу Ма-Ма.

– Цзэнь мэ ян? Э бу э? Лэй бу лэй?[30]

Да и еще раз да. Но самое главное, мы были счастливы от того, что наша маленькая семья воссоединилась.

Только тогда, положив голову на плечо Ба-Ба, под сверкание безумных огней нового большого города за окном, уронив на пол забытую куклу, я наконец забылась глубоким и бестревожным сном.

Глава 4

Прекрасная страна

Мэй-Го не походила ни на что из того, что нам сулили дома. Все здесь пахло незнакомо и выглядело иначе. Мы жили в районе, который Ба-Ба называл Бруклином. Большинство людей, окружавших нас, были с коричневой кожей и темными волосами. Если не считать нашей квартирной хозяйки-кантонки, мы редко видели похожих на нас людей, а если такое и случалось, они никогда не разговаривали с нами по-китайски. Я гадала: неужели мы покинули единственное место в мире, где жил наш народ?

Наш новый дом представлял собой одну-единственную комнату на втором этаже трехэтажного деревянного строения, вечно стонавшего под весом обитателей. Вторую спальню на нашем этаже поочередно, точно дети на платной карусели, занимали вновь прибывшие иммигранты вроде нас, у которых едва хватало денег, чтобы за нее заплатить. Соседняя с нашей дверь вела в санузел, который был общим для всех. Чуть ли не первое, что сказала мне Ма-Ма в Мэй-Го: находясь в туалете, всегда надо запирать дверь. Мы больше не в Чжун-Го. Нельзя оставлять дверь незапертой. И лучше вообще никогда не оставлять ее открытой.

На первом этаже было две спальни. Одну из них так же, как мы, занимала семья. Ба-Ба сказал, что они пуэрториканцы. Этого слова я никогда прежде не слышала даже по-китайски. Общая кухня тоже располагалась на первом этаже. Хотя это был худший дом из всех, в каких я бывала за свою жизнь, в нем была и самая большая из виденных мною кухонь. Китайские кухни считались женским помещением, поэтому у них и надворных туалетов был самый низкий статус во всем доме. Кухнями часто назначались самые маленькие, самые грязные, самые плохо проветриваемые помещения. И несмотря на то, что нам приходилось делить свою новую кухню со всеми остальными жителями и всеми тараканами дома, в ней был кухонный остров и шкаф-кладовая от пола до потолка.

По какой‑то причине наша хозяйка любила прятаться в кладовой, пока все ели. Это была миниатюрная старушка с добрым лицом, белыми волосами и горбом, который напоминал мне паровую булочку. Стоило мне сказать что‑нибудь, когда мы были в кухне, как Ба-Ба шикал на меня и указывал на кладовую, напоминая, что там сидит маленькая горбунья. Весь первый месяц я ему не верила – до тех пор, пока однажды, выключив свет после ужина, не спряталась за островом. Спустя всего пару минут я услышала скрип дверцы, и дом застонал под новым движением и переносимым с места на место весом. Выглянув из-за угла острова, я увидела сгорбленную спину нашей хозяйки, пробиравшейся к двери.

Дверцу кладовой она оставила незакрытой. Раньше я никогда не видела ее открытой, поэтому воспользовалась возможностью заглянуть туда. Я закрыла за собой дверцу; щелчок собачки эхом отскочил от деревянных стен. У двери вдоль нижней части одной из стен тянулась вентиляционная щель. Я опустилась на пол, поднеся лицо к планке и заглядывая в щель. И, конечно же, оттуда все было прекрасно видно. Лежа на боку и глядя через щель в кухню, я не двигалась с места, дожидаясь кого‑нибудь, за кем можно будет подглядывать. Должно быть, это было не слишком неудобное положение, потому что я незаметно уснула.

Следующее, что я помню, – это как проснулась и увидела глаза старухи, окруженные морщинами и белесые от катаракт. Она вопила на неразборчивом кантонском наречии, всем весом опираясь на ободранную прогулочную трость. Кровь бросилась мне в лицо, я пропищала извинение – «Дуй бу ци!», – выскользнула в приоткрытую дверь и понеслась по лестнице в нашу комнату.

Не знаю, где были в это время Ма-Ма и Ба-Ба, вот только в Мэй-Го они стали чаще, чем прежде, оставлять меня одну. Они так и не узнали об этом инциденте, хотя в последующие дни я держалась тише воды ниже травы, ожидая наказания. Когда в следующий раз я увидела распахнутую дверцу кладовой, эта маленькая комнатка уже не была пуста: туда были составлены мешки с рисом и консервные банки с кошачьим кормом.

По вечерам в нашем новом доме мы с Ма-Ма сидели, окутанные темнотой, держась далеко от окна. Каждый раз, стоило мне чуть придвинуться к окну или источнику света, Ма-Ма вопила: «Вэй сянь!»[31] По словам Ма-Ма, в нашей новой стране было опасно все. Опасно было даже приближаться к окну или включать свет. Странные хлопки на улице были звуками выстрелов, говорила она, и если они узнают, что мы дома, то могут нас застрелить.

Я никогда не подвергала сомнению то, что она мне говорила. И была слишком напугана, чтобы задаваться вопросом, с чего бы каким‑то людям в нас стрелять.

Так что каждый вечер мы сидели в темноте – я в своей кроватке в нескольких дюймах от Ма-Ма, она на своей собственной большой кровати; и обе вжимались спиной в стену напротив окна, пока не слышались усталые шаги Ба-Ба, поднимавшегося по лестнице к нашей комнате. Он всегда включал свет, как только входил.

– Вэй шэнь мэ гуань чжэ?[32] – неизменно спрашивал Ба-Ба у Ма-Ма. В этом нет никакой необходимости, утверждал он. Но Ма-Ма… она была ни в чем не уверена в Мэй-Го, когда рядом не было Ба-Ба.

– Цянь-Цянь, ни кань[33], – сказал однажды Ба-Ба, протягивая мне коричневый бумажный пакет. Он держал пакет странно, боком, положив его на обе ладони.

– Шэнь мэ?[34]

– Ни кай я![35] – скомандовал он.

Тогда я выхватила пакет из его рук и перевернула вертикально, как, по моему мнению, и должно было быть.

– Сяо синь![36] – воскликнул Ба-Ба.

Никогда не понимала, почему по-китайски слова «маленькое сердце» означают «будь осторожна».

Открыв пакет, я вспомнила случай, когда заглянула в пасть бульдога. Его привела подруга Ма-Ма, и он подбежал прямо ко мне. Пар его дыхания окутал мое лицо и прокрался в поры, и меня затошнило от сильного запаха.

– Гоу![37] – с отвращением выкрикнула я, вызвав у родителей взрыв хохота.

Ба-Ба объяснил, что это не собачья еда, это просто то, что американцы называют «пицца».

Из-за того, что я перевернула пакет, пицца свернулась, став похожей на рулет. Сыр тянулся и застывал нитями, когда я откусила кусочек. Эти нити вытягивались, липли к пальцам, к бумажному пакету, к моему подбородку, заставляя меня неудержимо хихикать. Что это за ужасающая, восхитительная, вкусная субстанция? И почему я раньше никогда ее не пробовала? Мне потребовалась одна секунда, чтобы обнаружить резаные бурые грибы, тоже не похожие ни на что из того, что я ела раньше: чуточку резиновые, чуточку пресноватые. После второго откушенного с чавканьем куска я передала пиццу Ма-Ма, довольствуясь вкусными остатками, прилипшими к пальцам.

В коричневом пакете лежал один ломтик – ужин для всех троих. Я уже усвоила, что в Мэй-Го едят гораздо меньше. Пища, которую мы ели, давала быстрое чувство насыщения: прежде сыр и молочные продукты на нашем столе появлялись редко. Однако не проходило и часа, как мне снова хотелось есть. Есть американскую еду было все равно что заглатывать гигантские и приносящие мгновенное удовлетворение воздушные пузыри.

Больше всего в нашем новом доме мне нравились бродячие кошки. При доме был закрытый задний дворик, где они просто кишмя кишели. По всему дворику старуха-хозяйка расставила лотки с дешевым кошачьим кормом, смешанным с рисом, и миски с водой, которая когда‑то была свежей, но вскоре сделалась мутной от падавших в нее листьев, пыли и дождевых стоков. Там были кошки всевозможной расцветки: белые с черными пятнами, полосатые, мраморные. В Чжун-Го почти не было бродячих животных, и когда Да-Цзю-Цзю говорил мне, что в Мэй-Го я увижу вещи, которых никогда раньше не видела, я и представить себе не могла, что мне так повезет – жить среди кошек. Но если считать кошек знаком, то в Мэй-Го должно было быть полно ненадежных друзей. Каждый день я выходила во двор в надежде увидеть кошек, и иногда они действительно были там, дружелюбные и обходительные. В другие дни они были полны высокомерия, прятались по щелям и закоулкам, вынуждая себя выискивать. Их глаза были изменчивы, как погода: вот только сейчас глядели с обожанием, а через секунду – уже со снисходительным презрением. Их настроение менялось так же стремительно, как изменилась наша жизнь.

В том же дворе я нашла куда более надежного друга. К его задней стене была прикреплена узенькая платформа, которую прикрывал слегка выдававшийся козырек. На этом возвышении было устроено буддийское святилище с фотографиями людей, похожих на нашу хозяйку – одни из них были старше, другие моложе ее, – а также благовониями и тарелками с фруктами. На конце платформы стоял малюсенький телевизор, меньше я никогда не видела – шириной, должно быть, дюймов двенадцать.

Когда я впервые наткнулась на это сооружение, единственным источником звука во дворе были «Симпсоны», которых показывал маленький телевизор. Я не понимала ни слова, но не могла отвести взгляд от ярких красок и странных на вид персонажей. У белых персонажей была более темная желтая кожа, а у персонажей-китайцев – тоже желтая, но светлее. Я догадалась, что китайцы в «Симпсонах» – это китайцы, потому что глаза у них были более узкие, продолговатые и косые. До того я не представляла, как выглядят со стороны китайские глаза, но очень скоро научилась так же смотреть на себя, внушив себе, что с моими глазами что‑то не так.

Увидев свою расу взглядом белых, я вспомнила историю, которую Ба-Ба рассказал мне в Китае. Одна из его коллег, преподавательница английского, ездила в Мэй-Го раньше него. В отличие от Ба-Ба, она потом вернулась в Китай, чтобы поделиться рассказами о своем опыте. Она говорила Ба-Ба, что никогда прежде не понимала, какие плоские у нас лица и как трехмерны и рельефны лица белых людей – с выступами бровей, скул и носов, которым мы так завидовали. Когда она слышала, как какой‑нибудь белый коллега говорил о ней, мол, «лицо как блин», эти слова сверлом вгрызались в ее дух. Мы с Ба-Ба тогда знатно посмеялись, решив, что ничего смешнее в жизни не слышали. Но его коллега-учительница не находила в этом ничего смешного. Она сказала Ба-Ба по-английски, чтобы звучало значительнее: «Я плакала день и ночь».

И вот я впервые прониклась ее огорчением. Но попыталась утешить себя тем, что в «Симпсонах» выглядят странно абсолютно все. Например, у мамы Симпсон была совершенно невозможная голова: огромная, вытянутая и голубая. Я стала каждый день в одно и то же время подходить к святилищу и через пару дней уже узнавала большинство персонажей с их выпученными глазами, острыми шипами на головах и всем прочим.

На следующей неделе Ба-Ба принес домой маленький телевизор, который нашел у мешков с мусором, выставленных на тротуар. Он был еще меньше, чем тот, в святилище, и по задней стенке его пластикового короба шла трещина. Я его обожала. Он познакомил меня с PBS Kids, целым новым миром друзей. Ба-Ба должен был ходить на работу, и Ма-Ма тоже надо было найти работу, но мы приехали в Мэй-Го летом, и занятия в школе пока не начались. Так что несколько дней меня оставляли в комнате одну, строго-настрого наказывая никуда не выходить, кроме как в туалет и в кухню за едой, которую я должна была забирать в комнату и съедать там же. В те долгие часы я обрела в телевизоре родственную душу. Как и я, он был печальным и одиноким, брошенным на обочине своей большой и не такой треснутой Ма-Ма.

Телевизор в нашей комнате работал всегда, даже когда я читала или дремала. Бесплатные каналы – FOX 5, PBS 13, UPN 9 и WB 11 – делали мою жизнь не такой пустой. До отъезда из Чжун-Го я никогда не оставалась одна. Поэтому было приятно снова оказаться в коконе из людских голосов, даже если эти люди были на маленьком экране, даже если они говорили на языке, на котором не говорила я. PBS Kids, в частности, подарил мне суррогатных родственников из сериалов, в которых я впоследствии опознала «Радугу-читальню» и «Соседство мистера Роджерса». А вскоре после этого в мою семью вошли и другие сериалы, такие как «Город загадок» и «Вишбон – собака-фантазер». Пусть моих родителей рядом не было, зато был мистер Роджерс, уверявший меня, что в целом свете есть только одна уникальная я и что я нравлюсь ему как раз такой, какая есть, пусть даже я еще не знала английского, чтобы это понимать.

Моей самой любимой передачей был «Город загадок». Я ненасытно упивалась им при каждом показе, даже если это были повторы серий, которые я уже видела. Меня приводило в восторг то, что все куклы в нем дружили, хоть и были разными. В сериале было по одной кукле каждой расы, и это казалось мне правильным. Несмотря на то что лица кукол намекали на расы, к которым они принадлежали, все они казались чем‑то похожими, человечными и счастливыми.

Из всех кукол моей самой любимой была Джули. Она была китаянкой и то и дело говорила вещи, связанные с нашей культурой, которые мне удавалось распознать даже сквозь густой туман английского. И в эти коротенькие отрезки времени мне почти удавалось поверить, что я снова дома.

В реальной жизни немногочисленные китайцы, которых мы видели, вели себя совсем не так, как Джули. Я настолько разволновалась, когда впервые увидела на улице китайца, что уже открыла было рот, чтобы крикнуть ему: «Ни хао!» Единственное, что меня остановило, – предупреждение Ма-Ма не разговаривать с незнакомыми людьми.

– Ни с кем не разговаривай, – говорила она. – Мы не можем никому доверять.

– Совсем никому? А как же полицейские, Ма-Ма?

– Никому. Особенно полицейским. Если видишь форму, разворачивайся и иди в другую сторону.

– Почему, Ма-Ма?

– Это опасно. Нам нельзя здесь быть. Никому не доверяй.

Я не понимала, что это значит, но каждый раз, когда мы проходили мимо других китайцев, видела по ним, что они нам тоже не доверяют. У них на лицах было такое выражение, какого в Чжун-Го я никогда не видела. Их глаза не здоровались с моими, когда я на них смотрела; их губы не улыбались, и пелена бесконечной усталости омрачала их лица. Мэй-Го что‑то сделала с ними, что‑то такое, что изменило их навсегда. Это был тот же облик, который я впервые заметила у Ба-Ба в аэропорту, и это был облик постоянный для того Ба-Ба, какого я знала в Мэй-Го. Я начала задумываться: может быть, теперь и я выгляжу так же? Каждый вечер в общей ванной комнате я пристально всматривалась в собственное отражение, тыкая пальцами в щеки и оттягивая веки. И каждый раз ничего не понимала. Внешне я не изменилась. Но почему все кажется таким другим?

Тени захватили власть над Ма-Ма и Ба-Ба. Временами они по-прежнему проявляли внимание и любовь, но чаще казались рассеянными, словно были где‑то в другом месте. Они вздыхали и говорили друг другу слова, как мне казалось, совершенно бессмысленные. Многие из слов, которые они произносили, я прежде никогда не слышала, и еще я никогда не слышала, чтобы все слова вот так смешивали в кучу, выкатывая наружу неповоротливым от усталости языком.

Когда у меня возникал какой‑нибудь вопрос, мне приходилось повторять его как минимум дважды, прежде чем Ма-Ма и Ба-Ба обращали на меня внимание. «Ма-Ма, чжэ ши шэнь мэ?[38]» – спрашивала я об очередной из бесконечного числа новых вещей повсюду вокруг нас. Но от Ма-Ма и Ба-Ба к этому моменту остались одни оболочки. Они, казалось, постоянно оглядывались, что‑то выискивая в нашем окружении. Как бы мне хотелось помочь им найти то, что они искали, чтобы они смогли снова сосредоточиться на мне! Даже когда мы пели и танцевали под «Си-Моу-Хоу», что теперь случалось очень редко, у Ба-Ба был отсутствующий взгляд, который говорил мне, что он на самом деле не здесь. «Си-Моу-Хоу» когда‑то была самой лучшей минутой его дня, но теперь превратилась в обузу.

Что касается незнакомцев, я начала бояться унижения, которое они нам несли. Я больше не была нормальным ребенком, и что бы я ни делала, все было не так, хоть я и не понимала почему.

Я быстро усвоила, что нехорошо спрашивать Ба-Ба – даже по-китайски – в метро, почему у черного человека такие волосы, потому что это рассмешило бы Ба-Ба и расстроило того человека. Еще я запомнила, что нельзя ходить в кухню, когда там наши соседи, потому что они будут оттягивать пальцами уголки глаз и корчить мне рожи. И еще до меня дошло, что не стоит слишком шумно есть, хоть нам и полагалось делать это, чтобы показать Ма-Ма, как вкусна еда, которую она приготовила, потому что, если делать так в Мэй-Го, другие люди будут смеяться над нами.

А самое главное – стало известно, что мы теперь «чинки», хоть мне и не разрешалось произносить это слово. Почти каждый день кто‑нибудь говорил его, проходя мимо нас по улице. Когда это случилось впервые, большой мальчишка наклонился со своего велосипеда и выкрикнул его мне прямо в ухо. Потом я еще долго слышала этим ухом все звуки как будто издалека. Ма-Ма дернулась и вскрикнула, но я поняла это только потому, что услышала ее другим ухом.

В тот день мы вернулись домой и спросили Ба-Ба, что это значит, но он отказался нам говорить. Тогда я предположила, что, наверное, в Мэй-Го это специальное слово для китайцев, что так нас называют: «Мы теперь чинки, Ба-Ба!» Это выдернуло Ба-Ба из далеких грез, и он посмотрел прямо мне в глаза, а потом сказал: «Это очень плохое слово, Цянь-Цянь. Никогда его не употребляй». Потом так же быстро отвел взгляд и снова отключился.

Я отчаянно хотела вернуть себе его внимание. Даже подумывала, не сказать ли снова это слово, потому что сработало же оно в первый раз. Но вместо этого просто сидела и боялась, что, возможно, опять сделала что‑то не так, и кусала изнутри щеку, прислушиваясь к звону в травмированном ухе.

До меня быстро дошло, что люди опасны. Но также я поняла, что есть определенные выражения – гнева и холодности, – которые можно носить на лице как маску, чтобы держать людей на расстоянии. Я начала надевать маску каждый раз, выходя из дома.

Маска срабатывала не всегда. Однажды мы с Ма-Ма шли по нашему району и проходили мимо унылого старого дома, отделенного от тротуара ограждением из цепей, в котором местами зияли дыры, а металл покрывали пятна ржавчины. У калитки осталась только одна петля, прикрепленная к ограждению; другая болталась свободно. Мы с Ма-Ма уже почти миновали дом, когда увидели какое‑то белое животное, вырвавшееся из него. Калитка и ограждение ничуть не помешали, и тварь, бросившаяся к нам, была такой прыткой, что поначалу казалась размытым пятном. Я увидела только челюсти со множеством зубов, ощеренные и хватающие воздух, когда она кинулась на нас.

Я отшатнулась и заслонила лицо. Рукой ощутила сильный рывок, но, когда посмотрела на нее, крови не было. Кожа на моем предплечье каким‑то образом осталась нетронутой, хотя правый рукав был порван в лоскуты. К тому времени владелец собаки уже вышел из дома. Он был белым, как и его псина, которая теперь грызла располосованную ткань моего рукава. Было ясно: мужчина видел, что случилось, но он ничего не сказал, только ухмылялся. Ма-Ма отзеркалила его молчание и потащила меня дальше за другую руку. Я спотыкалась, силясь угнаться за ней, и мой драный правый рукав хлопал на ветру, подгоняющем нас.

Глава 5

Шелк

Летние дни в Мэй-Го были длинные, гораздо длиннее, чем в Чжун-Го. Я должна была пойти во второй класс в сентябре. Но как раз перед этим начались мои занятия в школе совсем иного толка. Уроки этой школы остались со мной надолго – намного дольше, чем все, что я когда‑либо прочла на классной доске.

Однажды перед тем, как выйти из дома, Ба-Ба сказал Ма-Ма, что она может попытаться найти работу на Восточном Бродвее в Чайнатауне, и работодатели в этом районе с большим пониманием отнесутся к тому, что она берет с собой меня, потому что все они китайцы. Пока мы с Ма-Ма шли по улице, я отсчитывала секунды, проверяя, как долго смогу не вдыхать соблазнительные вкусные запахи, от которых у меня урчало в желудке. Мы продвигались по кварталу, битком набитому ресторанами, еду из которых не могли себе позволить, когда нас остановила приземистая женщина с лицом, похожим на пирожок с мясом.

– Э! Э! – окликнула она нас. – На чжэ![39] – Она сунула Ма-Ма в руку полоску бумаги и посеменила прочь.

К тому времени я знала достаточно иероглифов, чтобы читать детские книжки, но не сумела разобрать все, что было написано на бумажке. «Нет документов, нет проблем».

– Ма-Ма, что там написано?

Ма-Ма не ответила. Вместо этого она повела меня дальше, свернув на следующую улицу, пока мы не дошли до убогого домишки в одну комнату. Нас встретили облупившиеся стены и толпы китайцев, ни один из которых не был похож на жителей Чжун-Го.

– Мне нужна работа! – Моя Ма-Ма была северянкой, грубоватой и прямой как штык.

– Что ты умеешь делать? – спросил ее жирный мужчина.

Его лицо напомнило мне горячую булочку со свининой. Мой рот непроизвольно начал наполняться слюной.

– Я была преподавателем математики и информатики в провинции Хэбэй.

– Мэй юн[40], – покачал он головой. Бесполезно. – Посуду когда‑нибудь мыла?

– Ма-Ма все хорошо умеет делать, – встряла я, сглотнув слюни.

Меня никто не услышал. Такова была моя новая реальность. В Мэй-Го было много шума, и мой голос для нее был недостаточно громок.

– Я очень хорошо шью.

– Хмф… На чжэ, – и в руку ей сунули еще полоску бумаги.

Раздвигая телами густую августовскую жару, мы с Ма-Ма добрались до похожего на склад строения на Дивижн-стрит, стоявшего напротив краснокирпичного здания, в котором, как сказала мне Ма-Ма, была начальная школа. Мы с трудом поднялись по трем лестничным пролетам и были вознаграждены видом помещения размером со спортзал. Два окна – единственный источник естественного света – были задрапированы красной и черной тканью, напомнившей мне полоски с каллиграфией на входе во двор семейства Ван.