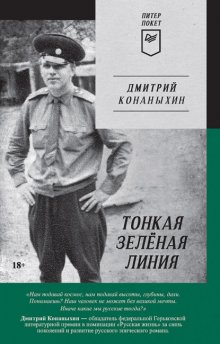

Тонкая зелёная линия бесплатное чтение

© ООО Издательство «Питер», 2023

© Серия «ПИТЕР ПОКЕТ», 2023

© Дмитрий Конаныхин, 2022

Последний пролог

В эту минуту воздуха не хватало всем.

Заслуженный врач УССР Галина Викентьевна Марунич, получив могучий пинок под зад, свалилась с забора Топоровской больницы прямо в пыльные лопухи, где уже не стала подбирать домашние тапочки, и босиком, в одной ночной сорочке, бездыханно, бросилась к родильному корпусу, непристойно светившему одним дежурным окном.

Бежала, боясь изувечить.

Заслуженный учитель УССР Таисия Терентьевна Завальская, нанёсшая пушечный удар, по-кошачьи спрыгнула следом, если, конечно, тот кульбит сорокавосьмилетней женщины с почти остановившимся сердцем можно было так назвать. Она метнулась к скорбному моргу, посередине цветущего сада вдавившемуся в землю под тяжестью человеческого горя.

И сжимала старый топор, боясь опоздать к своей дочке.

Самая простая роженица Зося с чужой для провинциального Топорова фамилией Филиппова отмучилась после неудачных родов, обмякла на цинковом столе морга и тихо, бесконечно плавно заскользила по краю водоворотного времени, непосильной усталости, сладкого забвения, головокружительной свободы.

Толкнула материнским сердцем кровь – для меня.

Я был самым обычным неродившимся ребёнком, плававшим на пуповине, подобно космонавту Леонову. Только Алексей Архипович парил в открытом космосе, а я корчился и толкался внутри мамы. Дёргался, как и положено дёргаться живому существу, задыхающемуся без кислорода. Я не знал ничего. Ни имени своей мамы, ни моего папы – Алексея Филиппова, лейтенанта погранвойск на далеком Дальнем Востоке…

В радостно-яркий послерассветный час в рейсовом автобусе (маршрут Биробиджан – Ленинское) беглый заключённый (ст. 146 УК РСФСР) Деля-тин С. В. со всей ненавистью и отчаяньем старался вытащить из-за пояса «ПМ» час назад зарезанного старшего лейтенанта Биробиджанского УВД Кирюшкина А. Н., а лейтенант патруля в/ч 2495 Филиппов А. А. изо всех сил цеплялся за руки выдавшего себя зэка и вдавливал того между сиденьями.

И ждал мой отец выстрела и чуда.

На них сыпалось крошево разбитого стекла, вокруг мучительно визжали и бестолково толкались очнувшиеся люди, перепуганный водила выпрыгнул из кабины и бежал в кювет, руками закрывая затылок и смешно шаркая стоптанными сандалиями.

Такая у нас большая страна, так устроены часовые пояса и так устроены наши люди, что в одну секунду, но в разные дни того цветущего апреля решали они – кому умирать, а кому жить.

И так бывает.

Глава 1

Вокзальная любовь

1

– Извините, – симпатичная рыжая девушка остановила плотного военного, сосредоточенно-постной походкой следовавшего по очевидно очень важному делу (на самом деле майор Лелюшенко торопился в вокзальный туалет, но делал это с такой привычной серьёзностью и сосредоточенностью, что никто не мог заподозрить всю мощь бури, терзавшей нежные кишки майора). – Извините! Вы не подскажете, как пройти к посёлку Фибролит? Хотя… Да, так лучше… – она поставила тяжёлый чемодан и посмотрела на запястье, на котором были написаны цифры. – Ой, вы не подскажете, где находится вэче 2495?

Покрытый испариной майор бросил репейный взгляд на светлый летний плащик, белые туфли, рыжие волосы и странно разноцветные сине-золото-зелёно-карие глаза явно нездешней дамочки, открыл рот, но тут же стиснул губы в ниточку. Уставшей донельзя девушке показалось, что майор один окружил её всю – так странно, боком, тот придвинулся, бросая взгляды вокруг.

«Точно. Всё точно. Ты точно её вычислил, Лёлик. Так. Зараз обережно. Говор не местный. Одета не так. Не-е-е, не Москва. Точно. Ленинград. Но говорит с акцентом. Та-а-ак, це вона що, з Украини? Хiба що так. Западенка? Не-е-е, Лёлик, ти що? Це ж пшекски наголоси. Чёрт, как живот скрутило. Так, майор Лелюшенко, тримайся. Зараз-сейчас мы её раскрутим, эту рыжую курву. Ох ты ж!»

Майор Лелюшенко Олег Несторович, словно спелая луковка из благодатного чернозёма вырванный суровым приказом, лишь три месяца назад прибыл вместе со своей благоверной супругой на Дальний, трясця його матери, Восток из благословенной Белой Церкви. Он пережил все круги семейного ада, разверзшегося в день приказа, – от досадливого осознания своего безнадёжного идиотизма, грома и молний всесокрушающей царственной ярости, которой позавидовал бы сам король Лир, двухнедельного молчания, отлучения от пышного тела, всесемейного ополчения в лице восставшей из пекла тёщи и прочих тётушек – до совершенно невыносимого лишения привычной вечерней чарочки «той самой, на смородиновых листочках» из белых рук любимой жены своей Валентины Мироновны.

Шутки в сторону, товарищи: за пятнадцать лет беспорочной и бестолковой службы майор впервые поймал подозрительную особу на вокзале славного города Биробиджана.

Подозрительная особа (а может, даже – торжествуй, майор! – настоящая шпионка!) была в его руках.

С этого и начнём.

2

Зося, которую мы, любя бесконечно, часто называем Зоськой, донельзя уставшая ждать на биробиджанском вокзале мужа – лейтенанта Алёшку Филиппова, – решила сама добраться до части. «Как-нибудь дойду», – упрямо решила она. Упрямства в Зоське всегда было с горкой – как у папки Васьки Добровского и у мамы Таси Завальской вместе взятых.

И ещё чуть-чуть. С горочкой.

Восемь месяцев назад её любимый муж Алёшка Филиппов был призван… завербован… сослан… поставлен в угол?.. отправлен на перевоспитание? (чёрт, не знаю, как лучше назвать действия вербовочной команды всемогущих органов защиты спокойствия Большой страны) – короче, Алёшка обнаружил себя лейтенантом, командиром взвода снабжения доблестной Манёвренной группы погранвойск аж в Биробиджане. Таки да, вы поняли меня правильно – хороший парень Алёшка, желая инженерить, байконурить и оттуда покорять любимые звёзды, отказался от почётного предложения отправиться на «факультет повышения квалификации» Комитета Глубокого Бурения и одним мановением государственной длани оказался строго на другом конце Земли – у ворот Поднебесной империи.

Чтобы неповадно было.

Зося Филиппова, защитив диплом и вооружившись своим студенческим билетом, хулигански уштампованным в деканате треугольными печатями до сплошной синевы, отправилась в Пулково. Летаргическая кассирша чуть не рухнула в обморок, раздражённо пытаясь пересчитать оттиски – по числу оттисков получалось, что Зоська проучилась в ленинградской Техноложке то ли семь, то ли семнадцать лет, – потом сдалась, беззвучно вы-материлась и отправила «рыжую соплявку да хоть к чертям собачьим, раз уж ей так надо». На самый Дальний Восток.

Зоська впервые летела так долго – из Ленинграда в Хабаровск, да ещё с посадками. Последняя была в Иркутске. Толком не уснула. Как-то не получилось – она сидела справа, у иллюминатора; над ухом всю ночь грызли морозный воздух винты трудяги Ил-18.

Думалось.

Слишком о многом – всё, о чём может думаться в двадцать три года в 1969 году.

И только она заснула, как в глаза ударил густой поток солнечных лучей – оранжевый шар выкатился из-за заметно искривлённого фиолетово-сизого горизонта. Чуть примороженное внешнее стекло иллюминатора заискрилось россыпью драгоценных звёздочек. Зося прижалась виском к прохладной панели и дремотно улетела мыслями быстрее крылатой машины.

Новый день в новом мире. Где-то внизу, в девяти километрах под ней, спал (а может, уже проснулся) её муж. Как он там?.. Алёшка прислал пару снимков – ему удивительно шла форма. Одна фотография вызывала в Зосе дрожь. Ну, там – внизу живота. Алёшка сфотографировался у штаба. Настоящий офицер. Фуражка по-пограничному пижонски надвинута на бровь, портупея, начищенные сапоги. Похудел.

Глаза умные. Ноги ровные-ровные. Чуть наклонился – расслабленно. Любимый-любимый.

Зоська оставила эту фотографию свекрови Александре.

Та поплакала.

Зося еле успела на вокзал в Хабаровске – внутри было неожиданно шумно и душно. Народу – море. Но Алёшкины указания она выполнила в точности – в окошке комендатуры назвала фамилию, и ей немедленно выдали билет на «пятьсот весёлый» до Биробиджана. Стоявшие за ней два чересчур галантных болтуна («раз-два-три-четрые – четыре звёздочки – капитаны, точно, капитаны») приподняли брови: «Ого! Своя». Она надула губки, подмигнула и показала им язык. Зажала в руке кусочек коричневого картона с пробитыми цифрами и поспешила сквозь людской водоворот – поезд уходил через десять минут. Сердце пело: «Скоро-скоро-скоро». Неделю назад они договорились, что Алёшка за ней заедет на вокзал. «Мы поедем на такси?» – «Нет, Жози, у нас будет другой транспорт». – «Какой?» – «Секрет». – «Хорошо. Как скажешь, мой муж». – «Я жду тебя, жена». – «Твоя». – «Моя… Твой». – «Мой».

Где-то за два часа до Биробиджана поезд остановился на каком-то полустанке, причём застрял там гораздо дольше обычных пары минут. Минут тринадцать стояли. Зося поправила часики на запястье. Сердце закудахтало, задёргалось, засбоило. Всё – силы закончились. Да ещё каждая лишняя минута душу скребла-жевала-мучила. Сколько она не видела Алёшку – почти девять месяцев? Ребёнка родить можно.

Можно. Было.

Забытая боль холодным крысиным хвостом пробежала поперёк души – аж заболело в животе. Ничто не забылось. Пусто внутри… Доехать. Упасть ему на грудь. Спрятаться от всего мира. Мира, который был не совсем плох, но, как оказалось, не очень хорош.

Безжалостен, безразличен, безучастен, бездушен, бестолков.

Одни «без».

А с ним – с ним, с Алёшкой – всё будет опять, как раньше. Не так, конечно, но хоть согреться можно. Хотя бы попытаться.

Она стояла возле фырчащего котла, напротив купе проводников, и мёрзла. Такой внутренний, нервный озноб, что ли. Поезд неторопливо пересчитывал стыки, общий вагон был заполнен под завязку. «Воз, паровоз и маленькая тележка». Всё как всегда: народ перекусывал под хрусткий треск яичной скорлупы; заводные мужички ухарски хлестали потрёпанные картишки на боковой столик, занудный очкарик на верхней полке решал кроссворд из «Науки и жизни», тётки в соседнем отсеке без умолку, словно от этого зависела их жизнь, клеймили какую-то сообща порицаемую терапевтшу из заводской поликлиники, где-то у туалета устало кричал ребёнок. За окнами ползла плоская мутно хмельная болотной водой равнина, у горизонта расплескались бурые сопки, на белёсом небе висело неяркое липкое солнце. Вообще, всё здесь казалось погружённым в какую-то дымку, туман, неизвестность. Зося думала, что и жизнь её сейчас в таком мареве – только бы мужа увидеть. Мужчину, с которым всю жизнь жить. И ребёнка родить. Обязательно – родить. Ещё раз попробовать.

Только бы отдохнуть чуть-чуть.

Вагон устало раскачивался – биробиджанцы спускались на перрон привычно, без оглядки, но, ступив на родную землю, сразу куда-то спешили. Какой-то грузный мужик в пропотевшей сиреневой тенниске широко размахивал свёрнутой в трубку газетой. Сигналил. По узкому проходу вагона прошла усталая донельзя девушка помладше Зоси со спящей девочкой на руках. «А, вот кто так горько плакал», – Зося посмотрела на обморочно спавшего ребёнка и быстро отвернулась. «Томка Войкова тоже так отворачивается. Как Давыдыча похоронили – всё время отворачивается», – эта мысль резанула душу. Она сидела у окна и ждала, когда мелькнут зелёные фуражки. Но Алёшки не было. Пожилая проводница, неуловимо похожая на нянечку из Зоськиного детсада, проверила дверь туалета, заглянула в тамбур. Хотела, наверное, что-то сказать, даже вроде как запнулась, но пошла-покатилась колобком дальше. Надо было выходить. Вроде бы дотерпела, донесла-додержала закипевшую слезу внутри – а мужа нет. И это чувство невыплаканности легло в груди горячим воском. Вроде жжётся, а выплеснуть невозможно – прилипло к душе, форму души взяло. С горем всегда так – какая душа, такое и горе…

Как течёт время – в чужом месте, в чужом краю? Понятное дело, невыносимо долго. Вроде вот уже, всё, доехала, добралась, а дальше ни с места. Застряла. И дороги не знала Зося.

«Погоди. Погоди, есть же письмо Алёшки. Точно». Она безрадостно порадовалась, что такая сообразительная. Надо было как-то двигаться. Ноги гудели. Сколько она уже в дороге? Почти сутки. Хорошо, что кушать не хотелось. Зося достала паспорт, вынула из-за клапана обложки свёрнутый листок, перечитала для верности ещё раз наизусть выученное письмо. «Вэ-че 2495. Фибролит. Фибролит? Назовут же».

Надо было двигаться.

– Скажите, как дойти до Фибролита? – Зося устало плюхнула чемодан на сырой после ночного дождя асфальт перрона.

– До Фибролита? – суетливая помятая тётка («Да что же они все уставшие такие?!») перекинула узел через плечо. – До Фибролита-то? Ага, сейчас, чо ж, до Фибролита, – оглянулась, примечая, изучая. – А чой-то до Фибролита? Или комната нужна? Из Хабаровска, поди? Мож, комнатка нужна? Мы сами сдать можем.

– Нет, я не из Хабаровска, к мужу приехала, он пограничник. Мне бы до Фибролита добраться.

– Что й то? Пограничник? А, ну да, ну да, – тётка враз потеряла всякий интерес, вытерла вспотевшее лицо концами платка. Ей было невыносимо жарко в сиреневой мохеровой кофте, однако «парад надо было блюсти, в город вышла, поди». Поэтому она упёрто терпела утреннюю влажную духоту. – Вот же, поди, с ночи-то как побрызгало, так и сырость-то такая. Спотела вся. Ну, я пойду. И тебе, красавица, счастливо добраться.

– Подождите. Постойте. А как же мне до Фибролита добраться?

– До Фибролита-то? Да вон, через насыпь да напрямки, там забор, идёшь-идёшь, да там и дойдёшь, милая. Как ворота увидишь, так и иди туда, – тётка махнула рукой куда-то через пути. – Ступай, милая, бог в помощь.

– Спасибо большое! Большое спасибо! А далеко идти?

– Да нет, что ты, наверное, минут в десять дойдёшь-то.

– Спасибо ещё раз. Хорошо, что я вас встретила.

Тётка ничего не ответила, с сопением забросила узел на спину, крепко вцепилась в узел перед собой и перевалочкой куда-то заспешила.

Вы легко можете себе представить, какой носильщик из девушки сорока пяти килограммов весом, ростом 160 сантиметров и сутки не спавшей. Через минут пятнадцать Зося уже перемещалась перебежками по пятьдесят шагов – на сто уже сил не хватало. Посидела на чемодане, подула на пальцы, да и хватит, дальше тащилась вдоль обочины раздолбанной дороги и непонятного обшарпанного забора, больше похожего на ограду какой-то промзоны. Она оглядывалась на городок, напоминавший россыпь спичечных коробков в траве, и упрямо брела, стараясь не очень себя жалеть.

Ещё через полчаса силы окончательно покинули её судорожные пальцы. Забор казался бесконечным. Где-то далеко впереди видны были заросли кустов, ещё дальше высились бугры сопок, заросших лесом. «Может, там вход? Ладно, доберусь. Пока – привал». Зося поставила чемодан к пыльному забору, забрызганному засохшей известковой грязью после недельной давности муссона. Уселась на чемодан, нахохлилась. Постепенно обида брала за горло. Понимала, что служба у Алёшки, понимала, что подневольный. Но очень уж устала Зося, слишком.

Она вытянула ноги и не заметила, как нечаянно прислонилась спиной к пыльному забору. Обмякла. Тёплый июньский ветер пытался слизать испарину с круглого лба. Глаза метались под закрытыми веками – Зоська видела давний сон. С ней такое случалось – она могла смотреть сон, как книгу открывала, с того места, где проснулась. В один из снов она не хотела возвращаться – мало кому хочется вспоминать, как мужа утопила.

…А ведь это было на самом деле – год назад, в Зареченске. Приехали они к его родителям в Зареченск, да дома не сиделось. «Охота пуще неволи». Плывут они к Заветному камню рыбы наловить на ужин. В самое знойное безветрие, когда Второй плёс превратился в совершеннейшее зеркало, развеселившийся Алёшка усаживает Зосю за вёсла, сам раздевается догола и прыгает в воду с задней банки, сильно, упруго, как большая рыба. Прозрачная тёплая Сувалда берёт в жаркие объятия своего неверного возлюбленного, облизывает всего, в восторг приводит, как взрослая, опытная женщина. Смеётся Алёшка от счастья растворённости между небом и землёй, силой своей любуется, да и пошёл-пошёл сажёнками догонять ходко идущую «сигарку». Он быстрее – и Зося на вёсла налегает. Он притормаживает – Зося тоже табанит. Играются, как дети. Смотрит большая река на их игру, смотрит-смотрит, да вдруг так обидно становится Сувалде, вроде бы люди, так, мелочь, но.

Ну нельзя же так!

Реки памятливо любят.

Не то что люди.

Загребает Алёшка посильнее, да рука оскальзывается по нежной коже Сувалды, брызги летят в раскрытый рот и – в дыхалку. Ерунда, сто тыщ раз такое бывало, главное – не дёргаться. Он кашляет легонько, смотрит на молодую, ненаглядную, озорную жену. И тут цепкое щупальце мучительно-спазматического кашля скручивает его лёгкие. В глазах смола, рука – плюх! Опоры нет. Трепещущие лёгкие предательски вдыхают воду – и мечется Алёшка, как букашка, в паутине брызг дергаётся, задыхается, корчится, со смехом и ужасом понимая, что – «всё, приплыли». Конец. В пятнадцати метрах от жены.

Дурацки, до невозможности глупо. Мама, папа, Зося – и чего жил, чего хотел? Накурился на всю жизнь. Много получилось? А дышать-то никак. Сердце в груди тарахтит, руки бьют по воде бескислородно, на одном дурацком упрямстве.

Ну, жена, спасай своего мужа!

А что – жена? А жена хохочет. Это же смешно, какой концерт он вытворяет! Кино и немцы! Алёшка плавает как дельфин, а тут такой цирк с конями – фыркает, кашляет, глаза выпучивает, то в воду, то под воду, то руками машет. Играет, чертяка любимый. Только он к лодке, Зося сильнее на вёсла. Останавливается, булькает, поднимается над водой – Зося притормаживает и плачет со смеху так, что ноги сжимает, только бы не описаться.

Играет с мужем.

И так она прекрасна, так невероятна, что Алёшка, так глупо умирая, смеётся. Куда там смеяться – плакать надо, но вот уж что может молодость делать – так даже умирать со смехом. Смеясь от глупости смерти, смертно влюбляясь в любовь свою. И, прощаясь, задыхаясь, разрывая судорожные альвеолы, выкашливает Алёшка кровь, и над серебряноголубой зеркальностью доносится до Зоси: «Жена!»

Кровь на родных губах.

Визг из горла – сердце стоп!

Нож в сердце, душа в клочья!

Резко вёсла в воду. Рычит Сувалда, бурлит под лопастями вёсел, тормозит соперницу, но лодка уже идёт кормой вперёд, всё быстрее. Прыгает на корму Зоська, бьётся грудью о банку и хватает погружающегося Алёшку за длинный чуб.

«Мой! Нет! Мой!! Не дам!»

Что-что, а бешеный папы-мамин характер будет всю жизнь Зоську спасать. Если только не убьют. Но то никому не ведомо – знать наперёд, где Смерть твоя.

Уже потом, затащив Алёшку в лодку, вышибая воду сильными ударами меж лопаток, кричит Зось-ка на весь белый свет: «Нет! Нет!! Не дам! Не смей! Алёшка! Мой! Не смей!» Выколачивает из мужа поцелуй оглушённой, уже безвольной соперницы.

А потом… Вы думаете, плывут они домой? Нет, конечно, мало вы знаете Алёшку. Отлёживается он на круглых коленях жены, выкашливает воду, пережидает, пока сердце перестаёт тарахтеть. Тут, конечно, повернуть бы назад, но. Всякий парень, кому повезло быть спасённым молодой возлюбленной, на всю жизнь запоминает этот пронзительный, жгучий крик: «Мой! Не смей! Держись!» Нет ничего памятнее мужскому сердцу, чем яростный вопль спасающей женщины. И обнимаются они. Дрожат от пережитого ужаса. Дрожат от яркости желания, скручивающего их тела в один узел. Сплетаются в одно существо, стонущее, рычащее. Зося слизывает кровь с губ мужа, её сотрясает дикая радуга, и кричит она уже по-другому – победно и торжествующе.

3

Запах сигаретного дыма защекотал ноздри. Зося открыла глаза, выныривая из липко-потной глубины цветного, обморочного сна. У ног лежал потрёпанный велосипед «Украина», невесть как оказавшийся на другом краю Большой страны, а справа от неё на корточках сидел дядька лет пятидесяти пяти, худощавый, в стареньком пиджаке, кепке, покуривал «Приму» и внимательно её рассматривал.

– Разбудил, милая? – чуть лениво спросил он. – Куда идёшь? Помочь чем?

Зоська заледенела. Колени сжались. Ласковый, вихляющий, приторно-трупный говорок старого каторжника впился в уши. Зажмурилась. Будто бритвой по закрытым глазам. Опять открыла глаза. Дядька почёсывал варикозно-синюшную ногу под задравшейся пыльной штаниной. Всё улыбался. Поправил засаленную кепку. А глаза тихие-тихие, серые, как непогода.

– На Фибролит иду.

– Фибролит, да? Так мы соседи будем. Я тебя провожу.

– Я к мужу иду.

– Дойдём к мужу. Дойдём, да. Посмотрим на мужа. Соскучилась по мужу, красавица?

– Да, очень.

– Давно не видала мужа? Из Хабаровска? Или из Иркутска?

– Из Ленинграда.

– Столичная, значит, – дядька затянулся, привычно покуривая в кулак. – Это хорошо, что столичная, да. Муж – инженер или учитель?

– Он офицер. Пограничник. Манёвренная группа.

– Погранец?.. – дядька помолчал. Глаза тёмные-тёмные. – Так Фибролит в другую сторону.

– Как это?! Где? – Зося даже растерялась. – Где? – она ожидала чего угодно, напряжение внутри было невыносимо. Кривая улыбка сама растянула непослушные губы. – Где же этот Фибролит?

– А вон, за станцией, налево. Давай, милая, чемодан на веломашину поставим, – он заулыбался, блеснув железными коронками. – Доведу тебя, да. Я как раз туда иду. Смотрю – ты спишь. Я и присесть не успел, как ты проснулась. Старый уже, да.

И всё изменилось. Это всё обморочный сон, пусть больной, зато хоть чуть силёнок добавилось. Совсем не страшно. И дядька совсем даже не плохой и действительно располагающий. Единственно, Зося от души прокляла ту «мохеровую» тётку, которая из вредности послала залётную недотёпу неправильным маршрутом.

Ноги, шагайте. Сердце, бейся! Скоро, скоро увидит Зося любимого!

Они довольно быстро дошли до насыпи. Дядька вдруг остановился, глянул куда-то, прищурился. С лёгким кряхтением опустил рыжий чемодан на бурый, пахнущий креозотом, щебень.

– Совсем забыл. Мне на почту надо. А почта во-о-он там, – он махнул рукой вдоль насыпи. – Ладно, красавица! Вот, смотри, пройдёшь сквозь вокзал, выйдешь на площадь, а там налево, да. Дойдёшь до двухэтажного зелёного дома, и направо. Прямо иди по улице. А там сама увидишь – там белый кирпичный забор, там погранцы стоят, а слева как раз будут бараки. Это и есть Фибролит, – он протянул руку. – Ну, до свидания, спящая красавица!

– Всего хорошего! – Зося крепко пожала цепкую сухую ладонь. – Большое спасибо вам!

– Да что уж… Чего уж… Не чужие же.

– А вы – тоже пограничником были?

– Нет, милая, нет. Но. Довелось, да. Ну, всё, пошёл я, – дядька посмотрел на неё, запоминая. – А ты примечай, милая, всё примечай. Здесь край такой. Всё примечать надо.

– Хорошо, я буду примечать.

Он повернулся и повёл велосипед по гравию. Шёл, чуть ссутулившись и поторапливаясь. Витя Федотов был очень умный урка. Поэтому всю жизнь держался от офицеров госбезопасности подальше.

Когда мог, да.

И вообще, он очень ценил свободу и тишину.

4

Если бы в тот день июня 1969 года, в день прибытия Зосиного «пятьсот весёлого» поезда в славный город Биробиджан, невидимая камера какого-нибудь маститого режиссёра вроде Сергея Бондарчука по-войномировски воспарила над сонным городком, то мы бы увидели причудливую диспозицию, непостижимые перемещения наших героев и только бы диву давались.

Мой будущий отец, на границе быстро потерявший штатскую неуклюжесть, всё рассчитал и сделал чётко. Он получил «добро» замбоя Гурьева, взял штабной «газон» и приехал на вокзал за полчаса до прибытия поезда. Из самых лучших побуждений и, что греха таить, шикарно пользуясь негласными привилегиями, которые имели все пограничники в особой зоне, Алёшка зашёл к начальнику вокзала, представился и поинтересовался, не опаздывает ли хабаровский поезд.

Алёшка, конечно же, знал, что Зося едет, – его приятель, такой же лейтенант, Толька Серов уже переговорил по спецсвязи с Хабаровском, и вокзальная армейская комендатура ревниво пробурчала, что некая Филиппова купила билет по броне из Биробиджана. Но чёрт же дернул радостного Алёшку сказать начальнику вокзала, что встречает жену, прилетевшую из Ленинграда.

– Из Ленинграда? – по лицу начальника вокзала пробежала неуловимая рябь, словно зуб заболел. – Погодите… Сейчас. Так по селектору сообщили же. Час назад сняли пассажирку с поезда. В Смидовическую райбольницу. Вам нехорошо? Да, из Ленинграда. Да, с хабаровского поезда. Перестаньте бледнеть! Позвоню я, позвоню. Выпейте воды… Алло! Алло! Райбольница? Очень хорошо. Михаил Борисович Ойстрах здесь. Да, Ойстрах. Нет, не тот.

Другой Ойстрах. Начальник вокзала Биробиджана. Нет. Да что вы говорите! К вам поступила сегодня женщина с поезда? Что? Погодите! Да что вы там все с ума посходили, слушайте сюда, что я вам говорю. (Подождите, товарищ лейтенант. Перестаньте краснеть. Выпейте еще водички.) Да. А вы? Медсестра? А есть врач? Нету? Алло! Это я с вами разговариваю. Да, с вокзала. Здесь муж её. Муж. Супруг. Волнуется. Что с ней? Ясно. Благодарю. Так. Лейтенант, там врачей пока нет. Никто ничего не знает. То ли отравление, то ли что-то ещё, постоянно тошнит. С ней медсестра. Постойте! Да что вы себе такое позволяете?! Врываетесь, кричите! Я очень буду жаловаться вашему командиру! Вы куда?!

Но Алёшка уже нёсся прочь, вышибая плечом тугие двери вокзала. Он вскочил в «газон», в котором маялся Васька Очеретня – еще один «штатский» лейтенант, по генеральскому блату тестя пристроенный в штаб. Очеретня был великий бабник и легкоатлет-барьерист, поэтому легко брал любые барьеры – сердечные, каменные, деревянные и даже обычные, на гаревой дорожке.

– Ну что? – Ваське не терпелось увидать жену Алёшки. Он приехал на Дальний Восток с любимой женой Наташей, которая натурально выла от тоски после шумной Одессы. Поэтому Вася искренне радовался приезду каждой «лейтенантской декабристки». – Ну, когда поезд? Вовремя? «В семь сорок он приедет, в семь сорок он».

– Сняли с поезда. Гони в штаб. Она в Смиде. В больнице. Начальник вокзала сказал, – Алёшка снял фуражку, бешено повернулся к опешившему Очеретне. – Гони, Вася, гони!

Вася, недолго думая, скрежетнул сцеплением, и «козёл» резво поскакал в штаб.

– Погоди! – он крутил баранку, подпрыгивая от возбуждения. – Как это – в Смиде? Что с ней?

– Не знаю толком. Начальник сказал, что вроде в больничку сняли, тошнота, жар. Похоже на пищевое отравление.

– Ох ты ж. Чёрт, Алёшка, что же делать будем? Рванули туда?

– Васька! Сдурел? Кость Костыч бошки откусит. Доложимся, до штаба и туда. Решим, что и как.

Два товарища лейтенанта призадумались и нервно молчали, рассматривая пролетавшие мимо смазанные очерки городской жизни. Недельной давности буря была слишком памятна…

В прошлую субботу во взводе связи Тольки Серова случилась драка. Да не простая, а в самоволке, да ещё с последствиями. Два «деда» – сержанты Станкевич и Гиоргадзе – не поделили местную вертихвостку. Оба были мастера прыгать в самоволку и воспользовались тем, что к Толе «Клерку», тишайшему очкарику-связисту, наконец-то приехала жена. Москвичка. Влюблённый Толя, ног под собой не чуя и предвкушая разговенье после вынужденного мужского воздержанья, чухнул из казармы к трепещущей жене. Естественно, он толком не обратил внимания, что бравые бойцы слишком уж рьяно начищали сапоги у казармы. А два сердцееда, справедливо полагая, что мужская дружба ведёт их по разным адресам, были крайне неприятно озадачены встречей в одной и той же комнате общежития местной ткацкой фабрики.

Ну, дальше все было ясно: дружба дружбой, служба службой, а уважающим себя мужчинам поговорить надо.

Мало того, что они наставили друг другу фингалы в полрожи, привели в непотребство форму и разнесли в щепки казенный шкаф, две тумбочки, две двери и довели до писка целый этаж общежития, так ещё умудрились попасться патрулю армейцев, на ту беду хитроумно пасшегося возле общежития. «Твою ж мать! Кочкари!» – выкрикнули два соперника при виде патруля, мигом намотали ремни на кулак и пошли в прорыв. Но то ли слишком много сил потеряли они в ходе переговоров, то ли армейцев было человек шесть, но.

Короче, попались.

На утренне-воскресном построении отряд признал потерю бойцов. Подполковник Чернышёв, командир Манёвренной группы, он же «Батя» и «Седой», был взбешён до полного онемения. Он стоически испил свою чашу до дна: выслушал доклад хмурого заместителя по боевой подготовке, в просторечии замбоя, вечного капитана Константина Константиновича Гурьева, дозвонился до армейцев, о чём-то переговорил, после отправил машину, дождался прибытия товарищей сержантов, ещё раз позвонил, поблагодарил армейского майора за бдительность, лично законопатил дрожавших от ужаса героев в двухнедельный наряд, вздохнул кротко и тихо-тихо молвил два, нет – три слова:

– Лейтенантов. Сюда. Всех.

«И живые позавидуют мёртвым».

Взбешённый де Тревиль знал, что делал, когда распекал своих мушкетёров. Гордость мальчишек всегда требует сатисфакции. И сколько бы ни старались милые, нежные, сердечные наши женщины, как бы ни трудились воспитать они в мальчиках, любовниках и мужьях благоразумие и сдержанность, никогда не поймут девочки, как кипит кровь от клича: «Атас, наших бьют!»

В отличие от дворянина, ревностного, когда это было нужно, католика и царедворца де Тревиля, подполковник Василий Сергеевич Чернышёв был крестьянским внуком, офицерским сыном и коммунистом. К тому же де Тревиль летал высоко – во дворцах, а Чернышёв – далеко – на Дальнем, очень дальнем, Востоке.

Он давно мог сделать блестящую карьеру, однако на Дикий Запад намеренно не рвался. Пару раз высокое начальство пыталось затащить Василия Сергеевича на штабную работу, но после того, как товарищ великий кормчий послал товарища первого секретаря по известному всем направлению, на границе стало совсем скверно, и товарищи генералы сочли за благо оставить полковника в покое.

Головорезу головорезово.

Но мы чуть отвлеклись.

Итак, в штабе Манёвренной группы за неделю до описываемых событий…

– Товарищи офицеры! – в прокуренной до изумления штабной комнате голос товарища подполковника скрежетнул заиндевевшим железом. – Что есть солдат? Солдат есть юное создание, вырвавшееся на волю из-под мамкиной юбки при попустительстве призывной комиссии. Энергичный молодой организм – неважно, рядовой или сержант – обладает любознательностью щенка-переростка и по разрушительной силе для имущества родной части приравнивается к ротному миномёту. Всё, что может быть развинчено с помощью специального шанцевого инструмента, будет раскручено голыми руками. Любая жидкость самого дикого происхождения будет гарантированно выпита. Любая юбка на территории части, в городе и даже панталоны за Амуром являются достаточным основанием для приведения бойца в состояние невменяемого любопытства и восторга, – полковник прищурил глаз и глянул на комсомольского бога Серёгу Вайнмана – тот поперхнулся: как только, с наступлением тёплых деньков, злонамеренные китайские женщины стали вероломно сушить нижнее белье на верёвочных сушильнях, бойцы всех трёх застав заболели прогрессирующей дальнозоркостью, а хорошая оптика стала сама собой содержаться в идеальном состоянии. – Так вот, товарищи офицеры, не придумано ещё таких запоров и заборов, которые удержали бы взволнованный и обученный военному делу молодой организм в рамках устава и территории части, – Чернышёв достал папиросу из пачки «Казбека», стукнул о ноготь, закусил, ощерив зубы, и добавил ещё яда в венерианскую атмосферу штаба. – Думаю, вы прекрасно понимаете, что единственный метод удержать бойцов в боеспособном состоянии – это сделать так, чтобы им самим не хотелось покидать пределы части и заниматься глупостями.

Это, товарищи офицеры, скромное предисловие, так сказать, цветочки… А вот и ягодки. Константин Константинович. (Замбой встретил взгляд полковника со спокойствием инока.) Товарищ майор, бойцы, которые, проникая в женское общежитие, не способны обнаружить засаду наших защитников из частей Советской Армии (находившиеся в комнате офицеры поджали губы и побледнели), да-да, товарищи офицеры, наших защитников, как оказывается! Так вот – такие бойцы явно не могут называться пограничниками. Во-вторых, бойцы, которые не могут предусмотреть пути отхода, также не могут называться пограничниками. В-третьих, бойцы, которые передвигаются со скоростью гончей черепахи, также вселяют в моё сердце печаль и грусть. В-четвёртых, два наших орла не смогли оказать должный приём патрулю!.. (Подполковник помолчал.) Всё это говорит о низкой выучке наших бойцов. Это досадное упущение, товарищи офицеры.

Помощник начальника штаба, в просторечии «пэ-эн-ша» Вася Очеретня, с вдохновенным лицом кандидата в члены партии, сосредоточенно строчил в блокноте. Стенографировал, если это можно было так назвать. Главное – не очень поднимать голову. Толя Серов миролюбивым сусликом забился в угол, откуда взволнованно поблёскивал очками. Справа от замполита с самым мрачным лицом сидел Алёшка Филиппов и нещадно курил. Володька Мышкин, комвзвода станковых пулеметов, по прозвищу Крупнокалиберный Мыш, сидел неподвижно, обречённо ожидая не менее крупных неприятностей.

Секунда закончилась. Подполковник сжал зубы:

– Я намерен это упущение исправить.

Константин Константинович. Стрельбы. Тактика. Физподготовка. Ночные кроссы. Удвоить нещадно. До седьмого пота. Если вам даже покажется, что бойцы слишком беспечны, рекомендую дозу утроить. Через два месяца – соревнования по стрельбе. Снайперами должны стать все. Через три месяца – то же по рукопашке.

Василий Федотович… (Начштаба «дядя Вася» Марчук кивнул.) Систему оповещения для увольнительных – разработать немедленно. Все офицеры должны знать, где находятся бойцы, все бойцы должны знать, где находятся отцы (Чернышёв тёмно глянул на бесплотных лейтенантов), да, отцы-командиры. Проверьте знание товарищами лейтенантами уставов. Вы должны знать, с кем общаются бойцы. Кто из местного женского населения может быть в положении. Мне сцены с грудными детьми на КПП не нужны. Особенное внимание – «химики», «бичи» и доблестная Советская Армия. Конфликты должны быть невозможны.

Олег Несторович. Здесь не Белая Церковь, повторять больше не буду. (Особист с достоинством пожевал губами и пошёл пятнами. Чернышёв и бровью не двинул.) Месяц. Уже месяц прошёл. Рыть на всю глубину. Обо всех случаях – докладывать мне немедленно.

Общая задача. Конкурс строевой песни. Гонять до посинения. Константин Константинович. Да, и вы. Товарищ очень освобождённый секретарь комсомольской организации, придумайте, как поощрить отличившихся. Вайнман, не вздрагивайте! Потрудитесь доложить через час.

Владимир Юрьевич, Александр Александрович, Шафагат Фахразович. (Командиры застав, старлеи Семёнов, Блинков и Тахаутдинов с искорками смеха в глазах наслаждались сценой.) На заставах – всё по штату. После разбора – товарищ капитан, ты тоже (Гурьев кивнул) – все у меня.

Товарищи лейтенанты!

(Вангоговские спирали сигаретного дыма испуганно вздрогнули и приготовились пролиться горькими слезами.)

Мне очень радостно знать, что ваши прекрасные жёны прибыли к месту несения двухгодичной службы своих мужей в Краснознамённом Дальневосточном военном округе. Это весьма похвально. Полагаю, вы, как верные мужья (Очеретня усиленно застрочил в блокноте), уже обеспечили надлежащие бытовые условия своим спутницам жизни. Так вот, отцы-командиры, даже если вы очень стремитесь завести своих детей, не покладая своих… (Кто-то из капитанов хрюкнул. Подполковник поиграл желваками.) Так вот, а в армии вашими детьми являются бойцы. А что делает хороший родитель? – голос полковника стал слаще халвы. – Хороший родитель всегда рядом с детьми. Поэтому. (Гурьев поспешно закурил, чтобы не заржать в голос.) Поэтому, товарищи лейтенанты, при малейшем ЧП вы будете проводить ночи со своими великовозрастными детьми. Начнём с лейтенанта Серова. Товарищ лейтенант! Все ясно? Исполняйте.

– Есть! – Толя Серов даже посерел от расстройства.

– Товарищи офицеры! – голос Чернышёва вдруг потерял стальную издёвку кадрового офицерства по отношению к проштрафимся штафиркам и стал каким-то очень домашним. – Считаю своим долгом довести до каждого. На нашем участке ожидается повторение провокаций, имевших место на Даманском. Наша главная задача – чтобы домой вернулись все. Чтобы город за нашими спинами спал спокойно. Всем понятно?..

Что ж тут непонятного?

Такое дело… Слова тут лишние. Всё было ясно.

5

– Лейтенант? Лейтенант Филиппов! – капитан Гурьев прищурился на вытянувшегося Алёшку. – Правильно я понимаю, что вы, лейтенант Манёвренной группы, узнали, что ваша жена не доехала до части, попала в больницу, и поспешили сюда, в штаб?!

Алёшка стоял навытяжку и мрачно смотрел в глаза замбоя, наполненные серо-голубым ледяным крошевом.

– Так точно.

– Лейтенант! – капитан подошёл совсем вплотную и внимательно-внимательно изучил радужку лейтенантских глаз. – Алексей Анатольевич! Запомните. Запомните на всю жизнь. Мы суть защитники Родины. Но наша Родина, Алексей Анатольевич, начинается с наших мам, жён и детей. – Вы меня удивили. Очеретня! Не сметь подслушивать! Зайдите. Живо к помтеху. Берите БТР Мыша. То есть из взвода Мышкина – и в Смидович, в больницу. Пулей! Помочь лейтенанту во всём. Алексей Анатольевич. Всё-всё, спешите. Да, с вашими бойцами я разберусь. Обязательно свяжитесь со мной. В любое время, – Гурьев неуловимо улыбнулся. – Без жены не возвращайтесь.

Алёшка вышел из штаба в самом разобранном состоянии. Он ожидал чего угодно, но не такой реакции замбоя. Все старались ему помочь. Всё совершалось само собой. Как-то сразу, само собой, вокруг него сплелась невидимая ткань приказов, распоряжений и сопереживаний. Мангруппа была и боевой частью, и большой семьёй, а в большой семье… Конечно, и Вася сболтнул лишнего, но Алёшке не было дела до заботливой суеты вокруг него.

Он, как муха, влип в густую смолу времени. Медленно курил, смотрел на предвечернее небо, потом уселся возле башни рычавшего БТРа, что-то отвечал высунувшемуся из верхнего люка Мышу, вдыхал пыльно-пряный воздух, бьющий по щекам, совершенно механически спустил с околыша и завёл под подбородок ремешок, чтобы потоком ветра не сорвало фуражку, опять отказался лезть внутрь, так и сидел на бронированной спине мчавшегося стального монстра – отрешённый, опустошённый, пропитанный одним лишь желанием добраться…

Ни Зося, ни торжествующий «особняк» Лелюшенко понятия не имели, какая карусель завертелась в Мангруппе, когда пограничники узнали, что жена лейтенанта попала в беду.

Ну, с Зосей всё было понятно. Пока она беседовала с мохеровой стервой, таскалась с рыжим чемоданом вдоль забора промзоны и пару-тройку часов спала на чемодане в компании скучавшего убийцы, она, конечно же, не смотрела на вокзал за спиной. И поэтому не видела, что к вокзалу сначала подъехал штабной «козёл», потом, газуя и кренясь на поворотах, ускакал куда-то, а спустя полчаса с грохотом и рёвом подлетел БТР и опять умчался прочь.

И «особняк» Лелюшенко, возвращаясь из города в часть, был больше поглощён «революцией в штанах»; он проклинал тот час и ту минуту, когда поддался уговорам соседа и отведал свежепосоленной горбуши. Ну и не только горбуши. Грибочков. И огурчиков. И водочки. Чуть-чуть. Вроде всё было вкусным до невозможности. Какой продукт ввёл в изумление надёжный организм майора, было непонятно. Да и размышлять было некогда – в майорском кишечнике гремели литавры и били походные барабаны. Вот поэтому многострадальный Олег Несторович передвигался по Биробиджану как заправский шпион – стремительными перебежками от одних кустов и прочих зарослей к другим. А в кустах он был очень занят.

Так и случилось в тот обычный день, что капитан Гурьев сидел в пустом воскресном штабе и думал одинокую думу, несчастный лейтенант Толя Серов тосковал по любимой жене, вдыхая густой казарменный дух нескольких десятков коек, хозяйственного мыла, шерстяных одеял, сапожного крема и оружейной смазки, Алёшка Филиппов мчался на бронетранспортере в посёлок Смидович, а рыжая Зоська тщетно расспрашивала чересчур бдительного «особняка» о дороге к мужу.

– Какой вэ-че? – Лелюшенко буквально разрывался на части. Ещё несколько секунд – и можно будет никуда не торопиться.

– Вэ-че двадцать четыре девяносто пять, – вежливо повторила Зося.

– Нам по пути. Я покажу, – майор попытался тонко улыбнуться, но его отёкшее лицо исказила такая сардоническая гримаса, что сам Софокл закричал бы в полном восторге: «Верю!»

– Правда? – Зося готова была броситься на шею этому странному майору.

– Правда, – искренне соврал Лелюшенко. – Так… – он понял, что настал момент истины. – Пройдёмте в зал ожидания. Вот. Стойте здесь. Никуда не уходите. Я должен зайти. К начальнику вокзала. Потом поедем. Разберёмся.

Вдруг тень сомнений исказила его лицо, и он метнулся прочь.

Зося, милая Зося, удивлённо посмотрела вслед непонятному военному, потом оглядела пустой зал ожидания. Ноги её не держали. Она машинально обошла ряды сидений с высокими спинками, положила чемодан на последний, восьмой ряд и села. В распахнутое окно сиропом тёк ароматный вечер.

Зося нечаянно вспомнила – да, так густо пахли пустые пузырьки из-под духов, теснившиеся за маминым трюмо. Маленькая девочка заползала под трюмо, стараясь не толкнуть шаткие ножки, потом пряталась в самом углу и брала в руки пустые стекляшки, которые для неё были дороже всех сокровищ мира. Много ли надо пятилетней девочке, чтобы оказаться в сказке? Закрыть глаза. И всё. Тёплый, щекочущий аромат пудрениц, простой и наивной «Сирени», парадно-маршевой «Красной Москвы», ещё каких-то старинных, ещё бабушкиных пузырьков… Закружило, как в лодке по медленной реке, да без вёсел, просто вниз – плавно, беззвучно, невесомо, растворённо, прозрачно, призрачно… Незаметно для себя Зося потёрла кулачком глаза, легла на сиденья, положила голову на чемодан, поджала гудевшие ноги и мгновенно уснула.

То не модный поэт ступил на сцену Политеха навстречу предвкушавшейся овации поклонниц, то не столичный хавбек вышел бить пенальти, щекоча нервы стадиону, то многомудрый майор Лелюшенко влетел в зал ожидания биробиджанского вокзала.

И завис в прыжке, как премьер Кировского театра.

Рыжей не было. Зал был бесстыдно и очевидно пуст.

Майор, непонятно на что надеясь, даже наклонился, глянул, но под сиденьями никого не было. «Упустил!

В окно ушла!» Его не было двадцать секунд, не больше. «Окно!» Лелюшенко поджал красивые, как у девушки, губы бантиком. Всё, конец, можно было не сдерживаться. Подгоняемый терзаньями души и плоти, закинув голову, словно благородный олень во время гона, наш майор снова помчался к вокзальному туалету.

6

Два лейтенанта стояли неподвижно и рассматривали лежавшую перед ними женщину. Бледная, испуганная, проснувшаяся после мучительного забытья, больная изумлённо смотрела на ворвавшихся в палату офицеров и висевших на их плечах медсестру и сторожиху, тщетно пытавшихся удержать буйных посетителей.

Всё было точно: рыжие волосы, невысокая, худощавая, до 30 лет.

– Простите, – Филиппов довольно дурацки улыбнулся. – Вы из Ленинграда?

– Да, – прошептала та.

– Алёша? – лейтенант Очеретня машинально подхватил под бёдра свою растрёпанную наездницу. Молоденькая медсестра, заглядевшись на мелодраму, сидела на спине смуглого пограничника и натурально «поплыла», чувствуя меж ног сильное тело барьериста.

– А?

– Алёшка, это не твоя жена? – логика штабиста была безупречной.

– Нет, – лейтенант Филиппов приходил в себя, боясь задать дурацкий вопрос: «А где моя жена?»

– А где твоя жена? – Очеретня был в ударе.

Алешка поёжился: Очеретня, медсестра, сидевшая на спине барьериста, изумлённая незнакомка с койки и даже сторожиха из-за плеча внимательно ждали его ответа.

Безмолвие.

– Милок, спускай, – сторожиха отцепилась от Алёшкиной шеи. – Вот что, бесстыдники, а ну! А ну, давайте на выход! Замок чуть не поломали! Я вам! – она вооружилась старенькой шваброй и выглядела довольно воинственно. – А ты, Раиска! А ну! А ну, слезай! Вот я маме всё расскажу, как ты верхом на офицерах разъезжаешь!

– Отпустите, – задумчиво прошептала Раиса. – Отпустите.

Очеретня очень медленно разжал сильные горячие ладони. Девчонка соскользнула по его спине, подол халата зацепился за кобуру и предательски обнажил крепкие бёдра. Медсестра, покраснев, как клубника, дёрнула халат и, пылая, спряталась за спину сторожихи.

– Извините, – Алёшка поправил гимнастёрку. – Простите. Произошла ошибка. Пожалуйста, – уже на пороге он обернулся, окинул взглядом небольшую палату, в которой была занята только одна койка. Восемь глаз неотрывно смотрели на него. – Вася… Васька! Рванули – быстро!

Очеретня кротко вздохнул, поднял сбитую фуражку, подошёл к сторожихе и Раечке. Старая стреляная воробьиха угрожающе подняла швабру. ПэЭн-Ша надел фуражку, тут же сдвинул на правую бровь, после чего по-кадровому, «из кулака» козырнул за плечо сторожихе.

– Долг, – он чуть щёлкнул каблуками. – Священный долг по защите рубежей Родины! – и с лёгкой улыбкой последовал за Алёшкой под еле слышный (или почудилось?) стон трёх женщин.

Обратная дорога была безрадостной. Позёвывавший Мыш уже не подгонял водилу, сержанта Чаркина, поэтому его любимый «охотничий» бронетранспортер № 7 уже не ревел на всю округу, а катил по просёлочной дороге, довольно урча, будто сытый кот, поймавший растяпу воробья. Алёша и Вася расположились за башней и смотрели на золотисто-синее вечернее небо, по которому какой-то капризный бог размазал недоеденную манную кашу кремовых облаков.

– Завтра будет жарко, – заметил Вася. – Циклон уходит. Знаешь, у нас в Одессе так же было – буксир бати выходил на ночь. Вода тёплая, гладкая, палуба гудит, дизель рычит, – он положил ладонь на дрожавшую броню. – Как по зеркалу. Облака сверху. Закачаешься! – он посмотрел на мрачного Алёшку. – Алёш. Лейтенант Алёша.

– А? Ну, что тебе?

– Найдём её. Всех поднимем, перевернём всё. Найдём. Мы же граница.

– Надо найти. Очень надо.

– Да не бойся ты, никуда она не делась. Могла опоздать на поезд, на следующем могла поехать. Это когда – завтра утром?

– Да, в четыре-пятнадцать, – Алёшке не хотелось даже думать лишнего.

А лишнее думалось со страшной силой. Край переселенцев, казаков, первопроходцев и оседлых зэков был невозможно прекрасен, но лишь до определённого человеческой совестью предела. О бичах Алёшка старался не думать, отгонял мысль, как мог, но мерзенький, суетливый тараканий страх медленно-медленно шуршал в сердце. Нет, ничего конкретного, но… Лучше о таком совсем не думать.