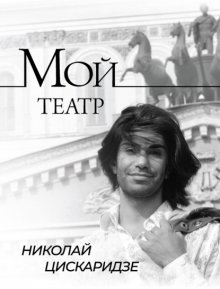

Мой театр. По страницам дневника. Книга I бесплатное чтение

Николай Цискаридзе

Мой театр. По страницам дневника

Книга I

© Н. Цискаридзе, текст, фото, 2022

© И. Дешкова, текст, фото, 2022

© А. Бражников, фото, 2022

© И. Захаркин, фото, 2022

© М. Логвинов, фото, 2022

© С. Шевельчинская, фото, 2022

© АРБ им. А. Я. Вагановой, фото, 2022

© Благотворительный фонд «Новое Рождение искусства», фото, 2022

© Санкт-Петербургский государственный музей театрального и музыкального искусства, фото, 2022

© OOO «Издательство АСТ», 2022

В авторской редакции

Автор идеи и литературного текста Ирина Дешкова

Выражаем благодарность за помощь в создании книги Галине Петровой, Зое Ляшко, Ане Верещагиной

* * *

Сколько всего обо мне написано – тонны наглой лжи и всяких небылиц, – что я давным-давно бы сгинул, если б обращал на это внимание. Нужно утешаться тем, что у времени есть сито, сквозь которое львиная доля пустяков утекает в море забвения.

Альберт Эйнштейн

I. Детство

1

Родился я 31 декабря 1973 года в Грузии, в городе Тбилиси, на улице имени Камо. Там находился роддом № 1. А может быть, и не «номер один». На улице, названной в честь, как пишут в энциклопедиях, «российского профессионального революционера», – в общем, на революционной улице. Маме шел сорок третий год. Срок моего появления на свет врачи назначили на январь 1974 года. На девятом месяце беременности мама сама решила выяснить, когда же родится ее ребенок. Раскинула карты, она умела гадать, – и выпал 1973 год. Мама так и говорила родным: «Я гадаю, у меня не получается семьдесят четвертый, получается семьдесят третий!»

«Ламара провела весь день 30 декабря у нас дома, – рассказывала ее близкая подруга, – съела весь дом, просто выела пространство, и ушла домой. Я срочно заново стала что-то готовить к Новому году, потому что все, что я приготовила, она съела. И вдруг Ламара приезжает с последним троллейбусом опять. С пакетиком в руках. А там – зубная щетка, очки, роман Сомерсета Моэма „Театр“ и батон колбасы! Больше ничего. Я ей: „Ламара, ты куда?“ – „Я погадала, я завтра рожу, я пошла в роддом“. У меня дыхание перехватило: „Ты что, с ума сошла? В роддом не с этим набором ходят! Туда надо ночнушку, халатик…“ Стала ее собирать, дала кружку и другое – все, что нужно для роддома. А она говорит: „Наверное, там всё дадут“. – „Нет, там ничего нет!“»

В общем, с горем пополам, маму собрали, и она отправилась на улицу Камо. Пришла в роддом поздней ночью. Медперсонал на нее накинулся: «Зачем пришли, у вас еще неделя – срок в январе! Уходите! Приходите к Рождеству! Может, вам повезет, и вы родите миллионного жителя Тбилиси!» Но это предложение маме совсем не понравилось. Она тяжело опустилась на стул и сказала: «Я не уйду. Я завтра буду рожать».

И вот поздно вечером, под самый Новый год, случилось то, что ей предсказали карты. Я – вечерний ребенок, самым последним в тот день родился в этом роддоме. Весом в два с немногим килограмма. Все говорили, что мама родит тройню, такой живот огромный у нее был, а получилось, гора родила мышь. Когда ей меня показали, она в ужас пришла: «Боже, что это?!» Вместо нормального дитя, по ее выражению, «были ноги, одни только ноги».

И еще мама рассказывала – в тот вечер в Тбилиси пошел снег. И что она лежала, смотрела в окно, как кружатся белые хлопья, и чувствовала себя очень счастливой. И снег этот лежал всю ночь. А снег для Тбилиси – вещь экстраординарная.

Наверное, я нужен был Небесам еще и для статистики. Своим рождением я выполнил план роддома за неделю, за квартал, за месяц, за год. У них в то время по отчетности катастрофически не хватало мальчиков. Потом, когда стали оформлять бумаги, мама просила записать мой день рождения на 1 января, даже деньги предлагала, чтобы не прибавлялся год для армии. Но ей категорически отказали. Сказали, что в эти сутки, с 30 на 31 декабря 1973 года, в их роддоме родился только один мальчик – я. «И не надо портить статистику!»

Все женщины в маминой палате мечтали о мальчиках, и все родили девочек. И одна она, которой было все равно – девочка или мальчик, – родила мальчика. По традиции, в Грузии появлению мальчика всегда радуются больше, как бы девочек и так много. Мама потом говорила, что, наверное, девочка была бы все-таки лучше…

2

Цискаридзе – гурийская фамилия. Грузия – страна, на территории которой проживает множество народностей: сваны, картлийцы, мегрелы, рачинцы, гурийцы, имеретинцы, кахетинцы и многие другие.

Цискаридзе – это обыкновенная, простонародная фамилия. Но в переводе с грузинского она звучит очень красиво. Слово «ца» – значит «небо», «кари» – это «врата». Словосочетание это пишется вместе – «цискари» – и имеет два значения. Если слово произносится утром – это «заря», если вечером – «первая звезда». Всё, что первым появляется на небе, является как бы небесными вратами и зовется «цискари».

Под фамилией Цискаридзе мама прожила всю жизнь. Но, судя по всему, это не настоящая фамилия ее семьи. Конкретных тому доказательств у меня нет, потому что все документы были уничтожены в 1930-е годы, когда в Грузии начались репрессии.

В 1990-е годы было очень модно обнаруживать свое «благородное происхождение». Появилось Дворянское общество. Я тогда маме сказал: «Слушай, пойди восстанови свои семейные документы! Ты-то можешь!» Она очень рассердилась: «Никогда не забывай, что Цискаридзе – это простая фамилия, никаких князей! И чтобы ты этих глупостей не нес никогда!»

Трудно сказать, почему мама так раздраженно и даже испуганно реагировала на любой мой вопрос, касавшийся нашей родословной. Пресекала все мои попытки что-либо разузнать. Я теперь думаю, она просто боялась. Она же 1932 года рождения – не понаслышке знала, что такое репрессии.

Если же я опять об этом заговаривал, мама тут же парировала: «Ника! Бьют не по паспорту, а по морде!» Это была ее любимая фраза. И все время повторяла: «Забудь про это все, постарайся стать Человеком и заслужить признание, уважение не благодаря каким-то припискам, а сам по себе». Ее второе любимое высказывание звучало так: «Багажник к гробу никто не привязывает, и квартира в итоге у всех будет одинаковая, на расстоянии от поверхности земли».

Но, как бы мама ни сопротивлялась, ни старалась держать язык за зубами, она иногда проговаривалась. Однажды летом мы с ней приехали в Кутаиси, я был еще маленький. Она привела меня к красивому особняку с садиком. На входе вывеска: «Музыкальная школа». Я еще подумал: как странно, вроде мы живем в Тбилиси, зачем она меня в музыкальную школу в Кутаиси ведет? Зашли внутрь, и мама вдруг говорит: «Это дом моей бабушки». Да, так и сказала…

Позднее я узнал, что мамина семья до революции 1917 года владела домами в Петербурге и в Москве на Грузинском Валу. Там раньше находилось большое поселение грузин. Однажды мы с мамой туда пришли. Ходили-ходили, она не смогла дом найти, говорила: «Вот где-то здесь, а где – не знаю». Старые кварталы, видимо, были уже снесены, и после войны там множество новых зданий построили. Собственный дом был у них и в Тбилиси в районе Ваке, самом престижном в городе. После революции семью уплотнили, и мамина мама – Нина Максимовна – перебралась в две комнаты полуподвала, в цокольный этаж, который французы красиво называют «le rez-de-chaussé». Хорошо, хоть окна во двор выходили, а не на шоссе! Там бабушка и умерла в 1950-х годах.

В Грузии советскую власть установили в 1921 году. С этого момента, судя по отрывочным высказываниям мамы, семья ее матери постепенно теряла свою собственность. А вот у семьи отца всё сразу забрали. Последнее место, откуда их выселили, – это из Кутаиси. Оставили только небольшой летний домик в двадцати пяти километрах от города, около деревни Багдати. И когда туда советская власть дошла, семья деда, чтобы выжить, поменяла фамилию. Как гласит предание, ее местный дворник записал на себя. Сказал, что это его семья, чтобы их не тронули. Вот откуда появилась фамилия Цискаридзе.

Мы в Багдати с мамой тоже ездили. Конечно, первым делом она рассказала, что здесь родился великий поэт Владимир Маяковский. А потом добавила, что отец Маяковского служил лесничим у ее бабушки… Когда я был маленьким, мы ходили в Дом-музей Маяковского. И я, помнится, давал там концерт – читал стихи Маяковского, «Облако в штанах».

Все, что я знаю о своей семье, это, по большей части, истории, которые рассказали мне родные, знакомые, соседи уже после кончины мамы. Такая была ее воля.

3

О своем папе я узнал, когда мне исполнилось 23 года. Перед смертью мама попросила наших тбилисских соседей мне о нем рассказать. Но не сразу. Только через три года после маминой смерти я узнал имя отца.

Разгадка оказалась очень простая. Я с детства знал папу. Видел его много раз. Просто мне не приходило в голову, что это мой отец. Не знаю, знал ли он о моем существовании. Его сын Дато, мой единокровный брат, который, к сожалению, недавно скончался, утверждал, что нет. Что если бы отец знал, то сказал бы.

Отец был женатым человеком, когда встретился с мамой, имел замечательную семью. Не думаю, что между ними была какая-то долгая связь. Просто так получилось. Видимо, я должен был родиться от этих родителей.

А потом еще выяснилось, что мама моего папы – и это уже не догадки, а реальная история – француженка по происхождению – Эжени Роде. Евгения то есть.

В Тбилиси до 1917 года жило много иностранцев, в том числе французов, итальянцев и немцев. Французы в основном обустраивались в районе Сололаки, а немцы – в районе проспекта Плеханова, где мой дедушка, мамин папа, жил.

В молодости Женя Роде, еще до того, как стала драматической актрисой, занималась вместе с Вахтангом Чабукиани и Еленой Чикваидзе (впоследствии мамы танцовщика Михаила Лавровского), в известной балетной студии итальянки Марии Перини. Частная школа потом превратилась в Тбилисское хореографическое училище.

Женя была девушка красивая, но по балетной части не пошла. Ее выбрал в актрисы своего театра Котэ Марджанишвили (Константин Марджанов), один из самых известных режиссеров своего времени. Но вместо того, чтобы делать карьеру, молодая актриса вышла замуж. Муж – грузин из купеческого сословия, небедный человек, но он был категорически против актерства жены.

Наивная француженка думала, что вышла замуж по большой любви за красавца грузина, а попала в очень строгую патриархальную семью. Он быстро сделал ей четверых детей, и ее карьера… закончилась. На самом деле жизнь этой женщины – бразильский сериал, но даже бразильцы такое придумать не смогли бы.

Не знаю причин и подробностей всей истории жизни бабушки, но в итоге Евгения с мужем рассталась. Вернее, он с ней расстался. Детей не отдал, просто выставил супругу на улицу. И больше никогда ее к детям не подпустил. Мой папа с братом втихаря с ней общались, а две дочери – нет, по гроб жизни не общались.

Со временем Евгения вышла замуж за еврея по фамилии Макогон и родила еще одного сына – Альфреда, который стал уважаемым человеком, директором школы. Именно под его началом работала моя мама: преподавала физику. Дальше – больше. Маминой лучшей подругой была жена Альфреда Макогона, Лина. Когда у них родился ребенок, моя мама крестила эту девочку, потому что Макогоны выкрестами были. Их принявшая православие француженка баба Женя крестила.

Когда мама купила кооперативную квартиру, оказалось, что на одной лестничной клетке с ней проживает старшая сестра Альфреда. Так они общались много лет. А потом папа и мама встретились. Мама понятия не имела, что отец ее будущего ребенка – прямой родственник ее близких друзей и соседки по дому.

А потом появился я. Вот тогда-то маму к бабе Жене и привели, та меня видела совсем маленьким. Когда я стал учиться в Тбилисском хореографическом училище, часто слышал от мамы: «Ну надо же, все-таки Женины гены пробились!» Я понять не мог, про какую Женю она говорит.

4

Главным в нашей семье в моем детстве был дедушка Николай Иванович Цискаридзе. В честь него меня и назвали. У нас в семье всех называли в честь какого-нибудь святого. А отчество я получил от маминой мамы – Нины Максимовны. Вот и вышло – Николай Максимович Цискаридзе. Хотя в семье и в школе все звали меня Ника.

Дед в свои 80 лет, как я его помню, красавец был. Густые темные волосы с легкой сединой. Особенно бросались в глаза бесподобно красивые кисти рук с длинными изящными пальцами и всегда аккуратными лунками ногтей. Наверное, поэтому, когда вижу нового человека, первым делом смотрю на его руки…

Дедушка был огромного роста, за два метра. А у нас с мамой в квартире мебель стояла по моде 1960-х, на тонких ножках. Я и сегодня терпеть не могу этот стиль. Когда дедушка садился, мне всегда казалось, что ножки кресла обязательно должны разъехаться, потому что такой гигантский дядька не может сидеть на вот этом!

Дедушка отдельно жил, в старой части города, в типично грузинском доме с внутренним двориком. Рядом проходили трамвайные пути. Окна его огромной комнаты выходили на место, где трамвай поворачивал. И каждый раз, когда трамвай подъезжал, он давал сигнал. И всё содержимое комнаты начинало «др-др-др», трястись. Подпрыгивал весь дедушкин антиквариат.

Комната, как и ее хозяин, казалась мне необыкновенной. Огромное количество книг, старинная массивная дубовая мебель. Помню лампы, как я позже стал понимать, в стиле art déco. Видимо, с тех пор я люблю ирисы, потому что они были и на шкафу, и на прикроватных то ли тумбочках, то ли этажерках. С потолка свисала красивая люстра, бронзовая, а не современный хрусталь, как у нас с мамой.

Дома все в хрустале было, потому что маме как педагогу на каждый праздник этот хрусталь дарили. Не только вазочки – всё несли. У нас такое количество французских духов было, что я играл этими нераспечатанными коробками, как машинками, расставляя их по цветам.

А у дедушки все другое… На столе столовое серебро: приборы, сахарница. Под тарелки тоже какие-то серебряные ажурные подставки подкладывали. И очень много маленьких штучек: вилочек, щипчиков, ложечек… Мне это все очень нравилось, хотелось поиграть. Старшие меня одергивали: «Здесь не играй, тут не вставай!»

Судя по огромной библиотеке, дедушка был хорошо образованным человеком, думаю, он знал немецкий и французский языки. Мама свободно владела немецким, но всю жизнь это скрывала. Когда маму хоронили, я случайно спросил ее подругу: «А мама могла знать немецкий язык?» – «Она на нем идеально разговаривала!» – «Откуда?» – «Ну как же, Ника! Все соседи немцы! Когда она приехала в Тбилиси, то училась в классе, где половина класса были немцы!» Кстати, на улице Калинина, где дедушка жил, и теперь находятся действующие русский православный храм и немецкая кирха.

Кем по профессии был мой дед? Мама говорила, что все мужчины в нашей семье были юристами. Но, как я подозреваю, дед был человек еще и с погонами. Он вернулся в Тбилиси в конце Великой Отечественной войны после контузии. Откуда он вернулся – никто не знал, кем он был – тоже никто не знал. Документов нет.

Когда дедушка скончался в 85 лет, в дом пришли серьезные люди. Документы, книги – всё забрали. У нас ничего не осталось. Даже клочка бумаги, на чем можно было бы писать… Ничего.

Родной брат дедушки – Тарас Иванович Цискаридзе – всю свою жизнь провел в Москве, и, судя по его адресу, жил в Сокольниках в ведомственном доме. Он служил в комендатуре Кремля. Вот потому-то мама и побывала в конце 1930-х годов на главной елке страны в Колонном зале Дома союзов.

Вообще, в жизни деда много непонятного. Например, еще до войны, в 1935 году, дед трехлетнюю маму забрал и уехал с ней из Тбилиси в Москву. К тому времени они с бабушкой уже разошлись и, насколько я знаю, никогда друг с другом не общались.

Кстати, о дедушкиных женах. Их было много, и многие из них были младше мамы! Он и из жизни ушел женатым человеком. Правда, ни на одной из этих женщин, кроме маминой мамы, он не был женат официально.

Дедушка перенес три инфаркта, на четвертом его не стало. Вот почему мама считала, что рано умрет, – в нашей семье все от сердца умирали.

Детей у деда осталось… не сосчитать. Но, что интересно, мама была его единственным «официальным» ребенком. Дедушка ее от себя никогда не отпускал. Мама практически всегда при нем находилась.

С возрастом я многое понял по поводу мамы. Когда у девочки такой отец, являющийся для нее кумиром, очень тяжело найти достойного мужчину и выйти замуж. Я маму вспоминаю… когда она о папе говорила, у нее дыхание перехватывало. Незадолго до ее смерти у нас был разговор. «Господи, как же тебе было тяжело в кого-то влюбиться!» – сказал я. «Да, – ответила она, – когда я смотрела на отца, то понимала, что рядом никого поставить не могу».

Но вернусь к рассказу, когда дед привез маму в Москву. Незадолго до начала войны они переехали жить в только что отстроенный дом на улице Горького, теперь – Тверской. На нижнем этаже сегодня, как и много лет назад, располагается книжный магазин «Москва». Думаю, это была служебная квартира. Находилась она на самом последнем этаже, была угловой, окнами выходила на Столешников переулок. Мама любила шутить: «А из нашего окна – площадь Красная видна!» Говорила, что смотрела из окна на парады и демонстрации.

Из этой квартиры мама и в школу пошла, расположенную где-то в Козицком переулке. Когда в 1941 году началась война и город стали бомбить, уроки проходили в метро, на станции «Маяковская». И ночевали, и учились там. Мама показывала мне какие-то архивные фотографии, но в детстве меня это не интересовало, я мало что запомнил.

Знаю, что в Тбилиси они вернулись после 1943 года, ей 11–12 лет было. Мама рассказывала, что их отъезд из Москвы оказался неожиданным: дед пришел, они быстро собрали вещи, и все. Непонятно почему, отвоевав, он не захотел возвращаться в Москву, остался в Тбилиси. Уже потом она узнала, что квартиру на улице Горького дедушка как бы «сдал», вернул государству.

У мамы, как у многих людей того времени, был всегда наготове чемоданчик на случай ареста. Первый раз деда забрали в 1953 году, когда Сталин умер, но потом отпустили. Второй раз – когда Берию расстреляли. У мамы-студентки тогда из-за отца проблемы начались в институте, ее чуть не отчислили.

5

10 января 1974 года маму со мной выписали из роддома. И принесла она меня в квартиру на улице Сабурталинской, дом 63а. Это была кооперативная квартира, которую мама «выстроила», то есть – купила. Однокомнатная, на двухкомнатную денег не хватило. По тем временам отдельная квартира – очень «козырно», да еще в Сабуртало. Этот район в Тбилиси считался привилегированным, вторым в городе по «козырности» после Ваке.

13 января на старый Новый год в нашей квартире появилась моя няня – Фаина Антоновна Чередниченко – и стала с нами жить. Поскольку к моменту моего рождения маминой мамы – Нины Максимовны – уже не было в живых, мама заранее договорилась с Фаей, что та будет за мной ухаживать. Они знали друг друга лет пятнадцать, не меньше: Фая была соседкой маминой подруги по коммунальной квартире.

Когда няня развернула пеленки и увидела мои ноги, она серьезно сказала: «Балеруном будет». Меня с детства все вокруг и называли: «балерун».

Няню я называл Баба. Родилась она в Киеве, получила хорошее образование, потом ее семья почему-то оказалась в Чимкенте, то ли они сами там остались, то ли были сосланы…

После окончания Великой Отечественной войны она вместе с мужем-военным попала в Грузию. И, когда тот скончался, никуда не уехала, осталась в Тбилиси. У ее единственного сына была своя жизнь. Баба стала нянчить чужих детей. Однажды я спросил няню: «А почему ты дружила с мамой?» Она прямодушно выдала: «Вот сколько я знала твою мать, она всегда приходила с одним и тем же мужиком и никогда не курила!» Что мне, ребенку, было возразить против таких убийственных аргументов?!

Баба была очень крупная, дородная, такая вкусная украинская женщина, с огромной косой, короной уложенной вокруг головы. Помню, как она эту косу красиво гребнем закалывала. Я обожал, когда няня мыла голову, потому что мне разрешалось расчесывать это море роскошных волос. Мне было, наверное, лет шесть, когда она ни с того ни с сего обрезала косу. Просто взяла при мне – раз, и срезала. Я так плакал: «Боже, Баба, ты лысая, Баба!»

Няня в доме была «наше всё»: она готовила, убирала, стирала с утра до вечера. А в свободное время, если Баба меня не кормила, то, значит, она мне читала. Вернее, когда она меня кормила, она мне читала, потому что покормить меня можно было только тогда, когда я открывал рот. Если мне было неинтересно, я рот не открывал. Меня надо было удивить, чтобы рот открылся. В этот момент ложка влезала, и до следующей ложки. Пока я жевал, слушал дальше. Правда, ночью, под впечатлением от услышанного, я долго не мог заснуть. Баба уже спит, уже книга упала, а я ей: «Баба, а что дальше?» А она: «Спи, бесенок, спи!»

Сначала няня читала мне сказки, потом мы пошли по «Вильяму нашему по Шекспиру» – он ближе всех стоял на книжной полке. Трагедия «Ромео и Джульетта» не произвела на меня, трех-четырехлетнего ребенка, впечатления, я их что-то не пожалел. А вот над судьбой Дездемоны я рыдал. Няня, видимо, тоже вошла во вкус, потому что, когда Шекспир закончился, у нас пошел Грибоедов. Но Чацкого мне совсем не было жалко. Потом Грибоедова сменил Пушкин, его у нас было двенадцать томов. Мама отказалась мне их читать, а Баба – нет. Значит, Пушкина мы всего прочитали – пошел Лермонтов. История Тристана и Изольды мне тоже очень нравилась. Но больше всего я любил слушать «Марию Стюарт» Шиллера. Я заливался слезами, меня просто трясло от горя, потому что такой хорошей Марии голову отрубили.

Да, много книг прочитала мне Баба. Но до Льва Николаевича мы не дошли, Толстой был уже в школе…

6

Сначала мы жили все вместе – мама, Баба и я. Если дома, кроме нас с няней, был еще кто-то, мы говорили между собой на русском языке. Но если мы оставались один на один, она говорила со мной только на украинском, даже скорее на суржике, приправляя речь изрядной порцией ненормативной лексики. Но это, как ни странно кому-то может показаться, никогда не было ни вульгарным, ни пошлым. В том, как она это произносила, была особого рода эстетика, даже красота. Если я шалил, она ласково кричала мне: «Паскуда!» Баба и шлепнуть меня могла – ну так, очень любя.

Она меня обожала, а я ее. О том, что она мне неродная бабушка, я узнал, когда в школу пошел, – кто-то из детей рассказал. Я был полностью уверен, что Фая – моя родная. У меня дороже ее человека не было.

Потом я подрос, в доме появился отчим. Я стал жить у няни. Именно с ее квартирой связаны мои первые и самые счастливые воспоминания детства.

Жилплощадь Бабе досталась от мужа. Он работал на городском молочном комбинате, который построили вместе с жилыми домами еще до революции – в конце XIX века, наверное. Потом дома эти переделали под коммунальные квартиры.

В такой трехкомнатной квартире с невероятно высокими потолками – метров по шесть, – с огромной кухней и прочими удобствами у няни была всего одна комната, но какая! С большой кладовкой. И эта кладовка вся была забита банками с «закрутками». Мы закатывали все, что можно было закатать. В моем распоряжении маленькая серебряная ложечка имелась, я ею выковыривал косточки из вишни, которая на варенье шла.

Кроме того, в этой квартире было главное для Тбилиси – веранда. Перегородки делили ее на три неравные части. Няне принадлежала самая большая часть. Недавно, когда я там оказался, очень удивился: господи, как мы здесь могли помещаться?! Но в детстве веранда казалась гигантской. И еще это была солнечная сторона. Солнце там с утра до вечера стояло. Деревянные полы, выкрашенные в красный цвет, всегда горячие, и на них можно запросто сидеть… Это ли не счастье?!

Вся веранда была увита лианами и заставлена цветами в горшках. Растения няня подбирала со знанием дела. Она смешивала их цветки, листья, измельченные стебли и готовила лечебные отвары: от температуры, от горла, «чтобы лучше ранка заживала». В мои же обязанности входило за этими цветами ухаживать, для чего использовались две лесенки: высокая и средненькая. Я с леечкой по ним лазил, цветы поливал.

В этом раю стояла большая кровать, на которой я спал днем, а в теплую погоду мы там и ночевали.

7

Пока я был маленьким, каждый год мы с Бабой уезжали в марте в Цхнети, где мама снимала дачу, и оставались там до ноября. К июню в Тбилиси становится так жарко, что все стараются выехать за город. Цхнети – это «тбилисская Рублёвка», с особенным микроклиматом, где на высоких холмах, в сосновом бору, стоят очень приличные дома.

Мама приезжала к нам на выходные, а посреди недели привозила продукты: сливочное и оливковое масло, сахар, черную икру в банках. Уже в апреле могла привезти дыню, фрукты какие-то диковинные, потому что клубнику и все остальное мы с няней покупали на месте. Я и сейчас помню вкус этих продуктов. В общем, я не знал, что такое голод или «чего-то в доме нет».

Няня кормила меня в основном украинской кухней. Борщ – естественно, щи, сырники, вареники всякие и еще драники вкусные делала. Она волшебно готовила жареную картошку: резала ее почти ажурно, жарила сначала с одной стороны, томила ее, потом с другой стороны жарила, опять томила и только потом перемешивала. Получалось так вкусно!

Детство у меня было наисчастливейшее. Бо́льшую часть дня я проводил на улице. Мы с няней ходили покупать молоко, по дороге я «общался» с коровами, телятами, козами, знал, что такое куры, гуси, утки, и любил за ними наблюдать. Иногда играл со своими ровесниками, но вокруг меня в основном были взрослые люди, и с ними мне было интереснее, чем с детьми. Кроме того, я много времени проводил сам с собой. Мне и теперь никто рядом не нужен, у меня не было и нет дефицита в общении. Я совершенно спокойно могу общаться сам с собой…

Также летом, а иногда и зимой вместе с мамой мы ездили к моему дяде, Нодару Цискаридзе, жившему в Абастумани.

Это курорт, расположенный в горах на границе с Турцией. В XIX веке он назывался Аббас-Туман и получил известность, когда там поселился Великий князь Георгий Александрович – младший брат Николая II. За год до своей смерти от туберкулеза он пригласил к себе художника Михаила Нестерова, чтобы тот расписал дворцовую церковь Александра Невского. Нестеров работал там лет пять или шесть и создал около пятидесяти работ. Я обожаю этого художника! Его «Георгий Победоносец» в Третьяковской галерее – одна из моих любимых картин. И храм в Абастумани необыкновенный. Он в плохом состоянии был при Советском Союзе, но мы с мамой все равно его очень любили.

Когда в Третьяковской галерее проходила большая юбилейная выставка Нестерова, Абастумани посвятили целый раздел. Кроме картин, эскизов росписей, там показали фотографии церкви, строительство дворцов и дома, в котором я рос, где жил мой дядя.

В Абастумани находились два дворца Великого князя – летний и зимний. В моем детстве там санаторий размещался. Помню в зимнем дворце бальный зал, который был превращен в огромную столовую. А за этим дворцом стоял флигель, в котором прежде жила вся дворцовая обслуга. Дядя имел в этом флигеле трехкомнатную квартиру. Он был начальником Абастумани «по культуре». Оканчивая университет, Нодар попал в аварию и повредил легкие. Его послали лечиться в санаторий в Абастумани, там он устроился на работу и оттуда уже никогда не уезжал. Заглядывал иногда на несколько дней в Тбилиси, но начинал задыхаться. Дядя мог жить только в горах.

В Абастумани потрясающие места, красота – Швейцария «отдыхает». Там дикая, нетронутая человеком природа и целебный, чистейший воздух. Леса, озера, поля – бескрайние. Мы когда ходили по грибы, по ягоды, иногда даже не понимали, не ушли ли мы в Турцию. Граница никак не обозначена. Из-за этого в Абастумани ехали как в другую страну: полагалось получить специальный вызов, вроде приглашения. Туда могли приехать или больные на лечение, или родственники местных жителей. Пограничная зона.

Погостив у дяди, мы с мамой улетали в Москву или в Ленинград, на мое «окультуривание», а затем на море, в Пицунду. В двадцатых числах июля уезжали из Пицунды, обычно на рейсовом автобусе. Проезжали через деревни, чтобы повидать всех родственников, заглядывали к родне в Кутаиси. Приехали, переночевали, и поехали дальше. Мама со всеми поддерживала теплые отношения. А первого сентября она была уже за учительским столом, я – либо с Бабой, либо за школьной партой.

Однажды, вернувшись с моря, мы пошли навестить мамину тетю. Заходим в комнату, полную антиквариата, она там сидит, вся такая белоснежная, с фарфоровым цветом лица, несмотря на свои преклонные годы. На ее кожу никогда в жизни не упал ни один луч солнца. А мы с мамой черные как уголь. Тетя, глядя на маму, с сожалением произнесла: «Ламарочка, ты же похожа на крестьянку, ты позоришь нашу семью». Я не понял, почему мама похожа на крестьянку, вроде прилично одета. Когда вышли, спрашиваю: «Мама, а почему ты похожа на крестьянку?» – «Никочка, она считает, что загорать неприлично. Она сумасшедшая, она уже старенькая, не понимает, что это полезно для кожи».

А тетка эта выходила на улицу только утром до полудня и обязательно с кружевным зонтом, в перчатках кружевных и шляпе, чтобы все было закрыто! У грузин есть такое выражение: «папанебас сицхе» – «в воздухе марево стоит от жары». Мама все удивлялась: «Как такое возможно?»

8

Мама была противником телевидения, у нас в доме вообще не было телевизора, пока я не пошел в школу. Я телевизор ходил смотреть к соседям – «В гостях у сказки» и «Спокойной ночи, малыши!». Маленький стульчик у меня был, я со стульчиком приходил, садился. Исключение «по репертуару» делалось только в том случае, если няня хотела посмотреть что-то типа «Следствие ведут знатоки» или «Тени исчезают в полдень».

Я сидел со взрослыми и слушал, как няня ругала героинь, то и дело раздавалось: «Б… какая!» В кино с ней было безумно смешно ходить. Можно представить, какие комментарии она выдавала на индийских фильмах!..

А с мамой я с самого детства ходил на фильмы Пазолини, Висконти, Феллини и все такое, высокоинтеллектуальное. Суббота-воскресенье считались «мамиными днями». А значит, меня вели или в Консерваторию, или в драмтеатр, кукольный театр, на балет, оперу, планировались посещение музея и «умные разговоры». И если мы с мамой шли в гости, то к очень приличным людям, где все мужчины были в костюмах, а женщины нарядно одеты. И разговоры велись исключительно о высоком. Поскольку в «высоком» я ничего не понимал, то должен был сидеть тихо в углу и молчать.

За столом я умел себя вести, пользовался ножом и вилкой, знал, что такое нож для рыбы и так далее. Если мама находилась дома, мы ели только за белой скатертью. Если мамы не было, мы с Бабой ели «по-хохляцки». Это значит, можно намазать на хлеб много масла, положить варенье, налить чай в блюдечко и вот так сидеть, кусать и пить. И когда однажды мама неожиданно вернулась домой, увидела меня за этим занятием, крик стоял такой, что летали няня, я и все остальное.

Мне было три года, когда мама первый раз повела меня в театр – на «Травиату», утренний спектакль. Я застал времена, когда в Тбилиси женщины приходили в театр в перчатках, в шляпках, в вуалетках, с веерами в руках. «Никочка, – сказала мама, – там, в театре, не будет слов, артисты петь будут на итальянском языке, но ты все поймешь». Когда я пришел работать в Большой театр, а это был 1992 год, все оперы там шли еще на русском языке, а в Тбилиси моего детства Верди пели на итальянском, и пели потрясающе. Страна-то поющая.

Хорошо помню, как мы ехали в оперный театр на троллейбусе и как мама подробно рассказывала про Дюма-младшего и его историю, что он влюбился в девушку, но папа не разрешал им быть вместе. Когда я последний раз был в Тбилиси, ехал мимо тех же домов, у меня в ушах звучал мамин голос и ее рассказ…

Правда, мама тогда умолчала, что Виолетта являлась девушкой с «низкой социальной ответственностью». Она просто сказала, что Виолетта влюблена. Я только через много лет понял, что она любила многих… А что до подробностей, я узнал их, когда мне было лет шестнадцать.

Еще мама сказала, что в конце оперы Виолетта умирает от чахотки. Но когда в финальной сцене я увидел эту Виолетту, лежащую на кушетке, я возмутился и громко на весь зал заявил: «Мама, она не похожа на умирающую!»

И все же «Травиата» мне безумно понравилась. Няню я «Травиатой» просто замучил. Не выдержав, в какой-то момент она мне ответила: «Да паскуда она была, эта твоя Виолетта!» Я не понял, почему Виолетта была паскудой, мне было ее так жалко. Я говорю: «Бабуля, ты понимаешь, он ей деньги бросил в лицо!»

Я не понял, почему Альфред бросил Виолетте деньги, и этот факт не давал мне покоя. Тогда я спросил об этом маму и задал новый вопрос, который заставил ее сильно задуматься: «А почему Альфред бросил Виолетте деньги вместо того, чтобы самому ей что-то хорошее купить?» Не помню ее ответа.

Мама меня никогда не обманывала. Например, она не говорила, что нашла меня в капусте, или про аиста. Она честно сказала, что я родился. Я констатировал: «Хорошо». В какой-то момент залез в книжный шкаф, нашел медицинскую энциклопедию, открыл букву «р», где во всех деталях, благодаря десяткам фотографий, посмотрел, что такое роды. Теперь меня мучил новый вопрос – откуда достают ребенка? На себе я такого места не нашел: ну, пупок же не может так раздвинуться… Я и спросил. Мама посмотрела на няню: «Фаина Антоновна, это что?» – «А я виновата? Это вы поставили такие книги внизу!»

9

Как я уже говорил, у дедушки была огромная библиотека. Мама без книг вообще жить не могла: если у нее появлялась свободная минута, она читала. Про классическую литературу даже говорить не буду. Мама была одной из первых в Тбилиси, кто читал все новинки самиздатовской, диссидентской литературы. Ей все время кто-нибудь приносил какие-то рукописи, кому-то она что-то отдавала, потом кто-то ей что-то отдавал…

Но при этом ее любимой книгой был «Театр» Моэма. Если она хотела срочно отвлечься, сразу открывала роман, и ей, видимо, становилось очень хорошо. Где бы мама ни находилась, именно эта книга всегда лежала около ее кровати.

Мама была большой поклонницей Владимира Высоцкого. Она и меня хотела к этому увлечению приобщить. Я даже был на последнем концерте Высоцкого в Тбилиси – в октябре 1979 года, а летом 1980-го его не стало. Сказала, что мы на балет идем, а сама привела меня во Дворец спорта. Когда я увидел, что нет кулис, на сцене стоят два микрофона и стул (я знал, что во Дворце спорта балет не танцуют), заподозрив неладное, я спросил: «Какой балет будет?» Мама заюлила: «Ну, сейчас дяденька попоет, потом балет будет». Это был редчайший случай, когда мама сказала неправду.

А я бардовскую песню терпеть не мог, дома с утра до вечера: Александр Галич, Юрий Визбор, вся эта компания, люди с плохими голосами. Окуджава? Ну, у Булата Окуджавы хоть музыка красивая. Они же еще те певцы, а я на классической опере воспитывался! Мама-то наслаждалась смыслом – а мне что, ребенку? Я Пугачеву любил, «Abba», «Boney M»…

Как же я мучился на том концерте, еле высидел. Все время просился уйти, мама шипела: «Сиди, я тебе сказала!» Только два произведения Высоцкого нашли отклик в моей детской душе – это «Песенка про жирафа» и «Ой, Вань! Смотри, какие клоуны!». Теперь-то я понимаю, почему мама повсюду меня таскала, буквально впихивала в меня все, что только было можно. Хотела, чтобы я видел все своими глазами. Благодаря этому у меня есть воспоминания о концерте Высоцкого – кто из моего поколения может таким похвастаться?

Но однажды мама чуть не стала жертвой своего метода воспитания. По-моему, в 1979 году мы отдыхали где-то около Севастополя и поехали посмотреть город. Там в Комсомольском парке стояло «Дерево сказок» с «котом ученым», с цепью, с русалкой, которая «на ветвях сидела». В эти дни Севастополь, готовившийся к приезду Генерального секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева, весь был заклеен его фотографиями. Это я хорошо помню, продолжение истории знаю со слов мамы.

Брежнева должны были привезти в этот парк пообщаться с народом. А мы пришли туда утром, чтобы не попасть в самое пекло. Но люди в штатском уже заняли свои позиции, была готова и трибуна с микрофонами, с которой генсеку предстояло произнести речь.

Гуляли мы с мамой, гуляли, туда-сюда, и вдруг я исчез. Она бросилась искать ребенка и видит, что перед трибуной собралась толпа. Перед микрофоном стою я и, показывая на большой портрет Брежнева, размещенный тут же, говорю: «А вы знаете, кто это?» Люди, вероятно пришедшие туда по спискам от разных организаций, оживились, и кто-то в толпе задорно крикнул: «Нет!»

«Это дедушка Брежнев», – важно заявил я и сделал, как заправский актер, многозначительную паузу. Мама схватилась за сердце, понимая, что, если я сейчас расскажу анекдот, хотя бы один из тех, что слышал дома, мы поедем отдыхать… на Север. Она рассказывала, что, пока я, веселый пятилетний ребенок в шортиках, держал эту паузу, у нее вся будущая жизнь пронеслась перед глазами: чемоданчик с вещами первой необходимости, сухари, рельсы и стук колес…

«Он хороший человек, он хочет мира во всем мире!» – радостно выдохнул я. Народ дружно зааплодировал, кто-то взял меня на ручки, кто-то дал конфетку, кто-то сунул в руки воздушный шарик. Когда я наконец попал в мамины объятия, она больно схватила меня за руку и бросилась бежать. Потом завела за кусты и от души надавала мне по заднице. Когда страсти поутихли, и мама пришла в себя, мне была прочитана лекция «как воспитанный ребенок должен вести себя в общественном месте».

10

Мама – физик по образованию, окончила МГУ, всю жизнь преподавала. Она великолепно играла в шахматы и в нарды, всегда всех обыгрывала. Обычно я слышал такой диалог: «Ламара, давай сыграем?» – «Нет, сейчас опять проиграете, будете со мной ругаться». – «Не-е-ет, умоляем, давай сыграем!» Мама садилась к доске и выигрывала, потом поворачивалась ко мне: «Они все время мечтают у меня выиграть, но не с тем связались!»

При всем своем аналитическом уме и математическом таланте, мама никогда ничего не могла продать, ей было легче подарить. Но на рынке как она торговалась!!! Я стоял неподалеку и повторял: «Я с тобой не знаком… Тебя сейчас побьют…» Например, продавец называет цену в двадцать копеек. Она в ответ: «Ты обалдел? Пять копеек». – «Женщина, двадцать копеек!» – «Пять копеек!» В итоге мама брала за три копейки. Бедный дядька уже готов был ей все подарить, лишь бы мама ушла.

У нас была соседка, та самая, которая оказалась моей родной теткой по папе, так они с мамой соревновались – кто меньше денег потратит на рынке и больше купит. Мама всегда выигрывала.

Второй момент, касающийся денег: мама никогда не платила в общественном транспорте, никогда. Это был ее своеобразный акт мести советской власти. У нее в кошельке всегда лежали старые билетики: троллейбусный и автобусный. Один из них она с важным видом предъявляла, когда в транспорте появлялся контролер. Я ей говорил: «Тебя арестуют. Ты понимаешь, что тебя арестуют?» – «Я упаду в обморок», – невозмутимо отвечала она. «Тебе жалко пять копеек? Ты идешь по улице, всем нищим раздаешь деньги. Ты же можешь купить билет…» И слышал в ответ: «Никочка, это государство меня так поимело, что я его тоже хочу поиметь!» В этом плане ее было не переубедить. Когда ввели бесплатный проезд в транспорте для пенсионеров, мама была страшно расстроена.

Если же дело касалось каких-то житейских проблем, мама не любила вести долгий диалог. Она сразу выясняла: «Сколько?» В смысле сколько надо дать денег, чтобы что-то получить.

Приехали мы как-то в Ленинград, стоит очередь в Исаакиевский собор – вокруг собора оборачивается четыре раза. Мама подошла сразу ко входу, привычно достала из сумочки три рубля – и мы – в Исаакиевском соборе. Около Эрмитажа я запаниковал: «Я тебя умоляю, нас побьют!» Мне семь с половиной лет. Эту очередь, длиною в жизнь, я никогда не забуду. Мы зашли… через две минуты. Мама снова достала три рубля, и контролерша нас пропустила как родных.

11

Умевшая «устраиваться» в жизни, в быту мама часто давала слабину. Возможно, потому, что ей это было неинтересно. Как-то прихожу из училища домой, мама лежит и читает, на столе стоит немытая чашка. «Мам, ну что, трудно чашку помыть? – возмутился я. «Никочка, скоро придет Нателочка и все уберет!» – «Зачем кого-то ждать, – не унимался я, привыкший, чтобы все стояло на своих местах, – разве сложно встать и помыть за собой чашку?!» «Господи! – воскликнула мама. – Никогда не жила со свекровью так родила ее!»

Она была почти беспомощна на кухне. В моем детстве могла приготовить только три блюда: лобио, сациви, пхали. Больше ничего! Если мама бралась жарить картошку – сгорала сковородка; если не дай бог она решала что-то запечь или испечь – горело на кухне все; в общем, нельзя ее было на кухню пускать.

Поэтому меня мама научила делать все по хозяйству! Я умею: готовить, стругать, класть электропроводку, забивать гвозди, чинить кран и остальное… Но когда меня спрашивают: «Ты хочешь это сделать?» – я всегда честно отвечаю: «Нет!» Я обязательно найду способ, чтобы это сделал за меня кто-нибудь другой.

Вспоминаю такой случай. Как-то я прибежал домой со двора страшно расстроенный. Соседские мальчишки дразнили меня за ровные ноги. Мама лежала и читала. Я ей: «Мама, почему у меня ровные ноги?» Мама медленно опустила книгу, посмотрела на меня со значением, приподнялась и важно сказала: «Никочка, наши предки очень давно пересели с лошади на фаэтон».

И вот теперь, когда меня кто-то спрашивает: «Почему ты не хочешь это делать?» – я отвечаю, что мои предки очень давно пересели с лошади на фаэтон.

Даже когда у нас с мамой в Москве, в 1990-е годы, не хватало денег ни на что, она умудрялась найти их на домработницу и маникюр. И еще – косметичка приходила к ней на дом раз в неделю!

Чтобы про эту женщину все было понятно, я намного забегу вперед и расскажу, как она уходила из жизни. В Москве мама лежала в больнице. Пришла она туда в середине января, а умерла 7 марта. Я ее видел последний раз 6 марта. И когда я приехал в морг, я должен был засвидетельствовать, что у нее во рту есть одна золотая коронка. В общем, меня туда завели, естественно, я ничего не видел, зажмурился, все подписал.

Но я заметил, что у мамы на ногтях свежий лак. Я тогда сказал ее подруге: «Тетя Лиля, лак? Как? Какой сервис в морге – сделали даже маникюр!» А она говорит: «Никочка, это Ламара позавчера дала взятку девочкам в реанимации. Сказала: „На днях я умру, я не могу лежать в гробу без маникюра и педикюра“». Мама вызвала свою маникюршу, и та ей всё сделала! Вот такая была эта женщина.

12

До пяти лет я в основном говорил по-русски, но мог и по-украински, и на армянском. Дома все говорили на русском языке. Грузинский я понимал, но делал вид, что не понимаю. Потому что, когда родня хотела от меня что-то скрыть, переходила на грузинский язык.

Дедушка со мной пытался говорить по-грузински, читал мне на грузинском сказки, но я сопротивлялся. Мне было пять с чем-то лет, когда кинорежиссер Тенгиз Абуладзе, наш дальний родственник, собрался снимать свой фильм «Покаяние». А младшая сестра Тенгиза – тетя Дали – преподавала русский язык и литературу в той же школе, что и мама. Они были закадычные подруги. И так как мама была уверена в своем уходе из жизни раньше, чем я стану взрослым, она оформила доверенность на опекунство надо мной на тетю Дали.

Кто-то из окружения Абуладзе меня увидел и сказал Тенгизу, что я очень похож на взрослого артиста, которого хотели сделать главным героем фильма. Мне предстояло сыграть его в детстве. Загвоздка заключалась лишь в одном: я не говорил на грузинском языке.

Маме дали сценарий, там несколько фраз, которые я должен был произносить на грузинском – без всякого акцента, естественно. Меня отвезли в деревню и всем, кто находился рядом со мной, запретили говорить по-русски. Я-то на грузинском заговорил, но и все соседские дети заговорили на русском!

Тут взрослые меня раскололи: поняли, что грузинский язык я все-таки знаю и раньше знал. И мой фокус с тем, чтобы втихаря что-то узнать про родню, больше «не работал».

Пока я «изучал» в деревне грузинский язык, Абуладзе переписал сценарий. История разоблачения шла теперь от лица внука, который из ребенка превратился в юношу и выяснял, кем на самом деле был его дед. По новому сценарию главному герою было лет шестнадцать. А мне-то всего пять! Получилось, в фильме я уже не нужен. Но толк от этой истории все равно был: я стал свободно говорить по-грузински. И в мой обширный «концертный репертуар» вошли грузинские стихи.

В кино я не попал, но это обстоятельство не изменило моего желания выступать везде и всюду. Я должен был петь, танцевать, декламировать, разыгрывать какие-то сценки. Мне очень нравились концерты, которые показывали по телевидению на Новый год и 10 ноября, в День милиции. В них кто только не участвовал! Я тоже не отставал, устраивая свои концерты, на дому.

Я вплывал в комнату через дверной проем Людмилой Зыкиной, а потом выходил уже Муслимом Магомаевым, появлялся снова Аллой Пугачевой, а затем вылетал уже Майей Плисецкой. Иногда я успевал что-то переодеть, иногда просто использовал какой-то платок, веер, цветок. Главное, я менял амплуа и жанр!

Естественно, все зрители, а это могли быть родные, соседи, знакомые и даже совсем незнакомые люди, глядя на меня, покатывались со смеху.

А в Грузии еще отдельно праздновали и свой День милиции: там тоже концерт. Я и его исполнял как положено, показывая всех участников по очереди.

Я не только актерствовал, но и сам ставил спектакли. Все, что видел в театре – допустим, «Иоланту» или «Травиату», – я должен был разыграть дома. Сам делал кукол из ниток, из тряпочек – из всего, что попадалось под руки…

Один раз я для своих декораций использовал занавеску из ванной – вырезал оттуда очень красивые цветы. Чтоб было понятно, занавеска немецкая, купленная по блату, дорогущая. Няня на кухне в тот момент что-то делала и не видела моего творчества. Мама вернулась домой и сразу углядела в занавеске огромные дыры вместо цветов. Ой, мне досталось… Я обратно все эти цветы вшил, вернул «флору» на место.

13

К слову, руки у меня к вышивке и шитью очень пригодные. Я смотрел на няню, она часто вышивала в свободное время, и учился. Вся одежда, которую я носил, если это было не привезено из Москвы, какие-нибудь модные костюмчики и рубашечки, была связана Бабой. Она вязала крючком все – вплоть до пальто. И делала это с невероятной скоростью и ловкостью. Утром перед тобой свитер, а вечером уже две кацавейки из него. Обычно как делают? Сначала распускают вещь, мотают нитку в клубочек, потом из него вяжут. А она, распуская старую вещь, вязала новую.

Но вязать я не научился – нет. Баба говорила, что я скупой. В смысле у меня характер скупого человека, потому что нитка не тянется. Зато я научился отлично вышивать. У няни в комнате стояли огромные пяльцы, она могла смотреть на какую-нибудь картину в книге и тут же вышивать ее, без всякой подготовительной разметки. У нас был огромный мешок с нитками: старинные мулине, не знаю откуда. Старинные мулине с этикетками допотопными – чуть ли не со времен царя Гороха.

Сначала я вышивал цветы на носовых платках, они были в моде. И я что-то такое вышил для мамы. Она очень рассердилась, считая, что мальчик должен строгать, пилить и все такое прочее. Мне тут же покупали набор для выжигания или «Юный конструктор». Но все, что имело надпись «Сделай сам!», я собирал с такой скоростью, что меня это больше чем один раз не интересовало. Слишком простое задание. Мне же, наоборот, хотелось что-нибудь необычное сделать, какую-нибудь корону смастерить. Я любил все, что связано с творчеством. Няня моя несчастная мучилась из-за этого. Не было ей со мной никакого покоя!

У меня было много пластинок со сказками, но в какой-то момент я стал покупать оперы и балеты. Стоили эти пластинки дорого, рублей по пять. Но денежка на них у меня имелась, ее часто дарили родственники.

С утра я включал проигрыватель, и начиналось нянино мучение, длившееся до самой ночи. Я вешал на дверь одеяло, типа декорации, залезал сзади на табуретку, поднимал вверх своих кукол – и начинался мой театр! Все было по-настоящему: звучала музыка Верди, Виолетта пела, а я с помощью кукол изображал сюжет.

Моей любимой постановкой являлась опера «Аида», потому что там надо долго показывать марш, у меня на такой случай были приготовлены слоны и верблюды. Няня не выдерживала: «Никочка, а можно сократить второй акт? У меня на кухне подгорает!» Но меня такими вещами не проймешь: «Бабуля, осталось недолго на часах». На самом деле мама и Баба святые были. Им пришлось столько всего из моего раннего творчества пересмотреть!

14

Мой первый выход в театр, который я помню, состоялся в возрасте 3 лет. Сначала мама сводила меня в грузинский кукольный театр, потом в русский кукольный театр, потом в знаменитый Театр марионеток. С тех пор я этот жанр просто обожаю.

Затем меня начали мучить консерваторией. А мне скучно, потому что никакого действия нет, театра нет, еще и свет в зрительном зале зажжен. Тогда мама сводила меня на «Травиату». Но главное, вскоре я посмотрел «Жизель». Мне исполнилось три с половиной года. С этого дня балет стал № 1 в моей жизни.

Шел утренний спектакль, танцевал чудный состав: Виктория Лаперашвили – Жизель, Мирта – Лиана Бахтадзе. Уже премьером Большого театра, приехав в Тбилиси, я встретил этих балерин: «Вы погубили мою жизнь! Вы так, бессовестные, хорошо танцевали, что заставили меня влюбиться в балет! Был бы я юристом – горя бы не знал!»

А когда я оказался на «Лебедином озере»… У нас шла ленинградская версия балета в 4 актах. На III акте мама, видимо, стала проклинать тот день, когда решила меня на балет привести. «Никочка, – сказала она вкрадчиво, – только что объявили, что у балерины болит нога, четвертого акта не будет». Я говорю: «Я не уйду». – «Ну ты же видел: Лебедь билась в окно, уже закончился балет». Я не сдаюсь: «Нет, еще будет озеро, Принцу должно быть плохо и стыдно». Из театра я не ушел.

В балете мне нравились все спектакли, без исключения. А в опере в приоритете был Верди: «Риголетто», «Аида», «Травиата», «Трубадур»; «Иоланта» Чайковского и, естественно, грузинские оперы «Латавра», «Даиси». Особенно я любил «Кэто и Коте» Долидзе.

Помню, с «Трубадура» измученная моей любовью к театру мама тоже меня хотела вывести – я кричал: «Нет, ее еще не сожгли!»

Я бесповоротно влюбился в Театр. Мне было все равно что смотреть, лишь бы там быть. Я когда увидел роскошную люстру в зрительном зале Тбилисского театра оперы и балета имени З. Палиашвили, лестницу, фойе с витражными окнами, узорчатые потолки, понял, что бесповоротно погиб!

На самом деле – что мне, ребенку, так понравилось в театре оперы и балета? Отвечаю: «обстановочка»! Вот оно – мое: шикарная лестница, много золота, хрусталя, большие пространства. После роскоши нашего тбилисского театра интерьеры Большого театра на меня в первый раз не произвели особого впечатления, не хватило помпезности, что ли. Это как в том анекдоте из 1990-х, когда «нового русского» спрашивают, мол, как ему Эрмитаж? А он отвечает: «Чистенько, но скромненько».

15

Мое детство прошло в Тбилиси. О том времени, времени Советского Союза, у меня какие-то радужные воспоминания остались, быть может, потому, что между людьми все очень по-доброму было.

В Грузии не притесняли никого, никогда. Там чтили все религии и национальности. Я помню праздники моего детства, когда люди надевали свою национальную одежду, готовили свои национальные блюда, ходили друг к другу в гости.

В 1980-е годы, когда в Советском Союзе прошла последняя перепись населения, в Тбилиси проживало всего тридцать процентов грузин, все остальные: евреи, армяне, русские, украинцы, немцы, французы, очень много азербайджанцев. Большинство жили по своим районам.

Что было в Тбилиси прекрасно – праздник там не заканчивался никогда. Если у евреев Ханука, мы идем в еврейский квартал, где у мамы много подруг, там безумно вкусно готовили. Потом европейское Рождество, потом наш Новый год, потом православное Рождество: стол – не стол, а скатерть-самобранка! Потом Сурб-Саркис, армянский праздник – День влюбленных, – мы идем к армянским родственникам. Когда завершался Рамадан, мы шли к азербайджанским знакомым, а там вообще все очень вкусно. И это продолжалось круглый год, ко всеобщему удовольствию.

Еще в Тбилиси жили езиды. У них собственная вера, не ислам и не христианство. Семья езидов жила прямо под квартирой няни, этажом ниже. Четыре девочки и один мальчик, Кемаль. Когда их папа умер, боже, какие были похороны шикарные! Как женщины рыдали, как гроб несли… На меня эта картина произвела большое впечатление.

Курдов в Тбилиси жило очень много. Колоритный народ. У женщин много юбок надевалось, все разноцветные. И чем больше юбок, тем больше достаток у этой женщины, значит, все у нее хорошо. Если курд собирался жениться, невесту полагалось выкупать, надо было много денег иметь. И все люди вокруг знали, что, например, одну невесту «продали» за 7000 рублей, а другую – за 5300 рублей.

Во дворе дедушкиного дома жила семья курдов с прыщавой, страшной дочкой. Ее отец говорил моему дедушке: «Пришло время, я ее за семь тысяч рублей не продам – за девять!» На что мой дед сокрушенно вздыхал: «Господи, у моей дочери два высших образования, аспирантура! Я бы сам приплатил эти деньги, но ее никто не берет!» А у той, курдянской девчонки, трех классов школы нет, ничего не знает вообще. «Нет, семь тысяч рублей не возьму, нет, семь тысяч рублей мало!» – продолжал сосед.

Еще курды в Тбилиси работали дворниками. Город находился в идеальном состоянии, чистейший. Но однажды, прямо в одну ночь, курды из города ушли. Жители поняли это утром, потому что улицы оказались завалены мусором. Советский Союз распался – у курдов появилась возможность вернуться на свою историческую родину, и они ушли в Турцию.

На самом деле с уборкой у курдов было не просто так. Они «держали» этот бизнес. Кроме них, город не убирал никто. Практически в каждом дворе обязательно жила семья курдов, которая там заправляла.

16

Жизнь в городе была настолько спокойная, что двери квартир не запирались вообще. Ключами практически никто не пользовался, если только ты не уходишь надолго или не уезжаешь. К соседям никогда не стучались. Мы просто открывали дверь и говорили: «Я пришел!» Когда я приехал в Москву, никак не понимал, что за дикие люди тут живут?! Если мне на уроке нужен ластик, я просто поворачивался и брал у кого-то ластик. Что тут такого? Потом, если у кого-то в Грузии был день рождения, вся школа праздновала. А не так, что: «Ты, Маша, приходи, а ты, Вася, не приходи».

Я же застал Тбилиси, когда на каждой двери писали, кто за этой дверью живет: профессор такой-то, академик такой-то, зубной врач такой-то. А в Москву мы приехали, здесь ничего подобного не было. И я все время удивлялся, почему не написано, кто живет?

С пяти лет я ходил по городу один, на большие расстояния ездил. Никто не волновался. У меня всегда денежки в кармане – сел и поехал, куда хотел. Я ездил от няни к маме и наоборот. Путь неблизкий: сначала на троллейбусе или автобусе, потом в метро с двумя пересадками, а потом еще пешочком шел. Няня жила в русской части города, индустриальной – там, где заводы. Мы-то жили совсем в другой.

Я абсолютно спокойно мог подойти на улице к любому человеку и сказать: «Тетя, здравствуйте, я заблудился, вы не можете мне помочь дойти туда-то?» Меня бы за ручку отвели! Помню, как я в пять лет на самолете летел из Тбилиси в Москву. Мама в очереди, где мы сдавали багаж, с кем-то договорилась, чтобы за мной присмотрели, и все.

Чемодан, который обычно ехал со мной в Москву, всегда превышал мой собственный вес: он был просто набит продуктами! Из Грузии обычно везли приправы – хмели-сунели, суджук, бастурму, зелень, сыр – то, чего не было в Москве. Хлеб я очень часто в руках вез, настоящий лаваш – шоти, целую сумку. Фрукты, вино. Боже, сколько вина в канистрах я перетаскал, будучи ребенком…

А из Москвы мы везли колбасу, особенно я любил венгерскую колбасу с перцем. До сих пор ее покупаю, когда бываю во Франции, в магазине «Hediard». И всегда везли сливочное масло: в Грузии сливочного масла в те годы не было, его выдавали, как и сахар, по талонам.

17

Я полюбил Москву сразу. Мне тогда исполнилось годика три, наверное. Приехали с мамой на зимние каникулы к ее единокровной сестре по отцу тете Зине. Мама, хоть и училась в МГУ, никогда не хотела в Москве жить, а я – наоборот. Однажды я услышал разговор. Мама вспоминала лето 1973 года, когда была беременна. По телевизору впервые показывали сериал «Семнадцать мгновений весны», в Подмосковье горел торф, и вся Москва стояла в дыму. Мама говорила: «Не переношу этот фильм, потому что, когда я слышу эту музыку, сразу вспоминаю ужасный запах гари и вкус творога». Видно, родня ее творогом кормила для моей крепости. Я ее спросил: «Зачем ты поехала в Тбилиси рожать?» – «Грузин должен был родиться в Грузии», – отрезала она. На что тетя Зина и говорит: «Я ей твердила то же самое: рожай в Москве, что ты едешь в Тбилиси?» Да, тогда мама меня не спросила, но я все равно вернулся туда, куда хотел…

В Москве я ходил на все елки, в музеи. Третьяковская галерея с утра до вечера, консерватория, «Рождественские встречи». Я не сопротивлялся, мне нравилось. Единственное, мама меня в Большой театр долго не водила. Мы ходили в Кремлевский дворец съездов, туда было легче достать билеты. Но настал день, когда я, десятилетний, в Большой театр все-таки попал. Я вошел туда и сказал себе: «Всё. Стоп, теперь я еду сюда!» Я сказал – и я сделал.

18

Мама, чтобы мы жили ни в чем не нуждаясь, все время работала, давала частные уроки, готовила к поступлению в вузы, и на физмат в том числе. Как педагог она обладала феноменальным терпением, могла в миллиардный раз объяснить одно и то же, не повышая голоса. В отличие от меня, у которого сразу летит стул и я – вслед за стулом. Даже двоечники, у нее занимаясь, сдавали на «5» ее предмет. Она даже «дерево» могла научить! Частные уроки обычно проходили на кухне нашей однокомнатной тбилисской квартиры.

Про курдов я уже рассказывал. Так вот: однажды у мамы появился новый ученик – курдянский мальчик. Его папа – какой-то очень богатый человек – хотел, чтобы сын поступил в престижный институт. А мальчик – абсолютное «дерево». Когда он с мамой занимался, я не мог сдерживаться, выбегал из комнаты и кричал: «Это закон Ома!»

Мама своего ученика очень жалела, время от времени пыталась его папе объяснить, что не надо мучить ребенка, он не может. На что неизменно получала ответ: «Я хочу, чтобы мой ребенок получил образование!» Няня этого мальчика тоже жалела. Он приходил, Баба его сразу кормила. А отец привозил его на урок и сидел в машине, сторожил. В итоге курдянский мальчик успешно сдал экзамен. Его отец принес маме какие-то дорогие подарки: «Мой сын вас очень полюбил, поэтому учился».

Хотя курды в то время как представители малых народов имели квоту при поступлении в учебные заведения. Они часто вообще отказывались учиться, даже школу не заканчивали. Просто в какой-то момент переставали туда ходить, их не могли заставить. Даже если их пригоняли силой, они сидели на уроках специально не отвечая. Их с такой «учебой» даже не могли перевести в следующий класс. А девочек, по-моему, после третьего класса родители вообще не пускали в школу.

19

Мама увлеклась театром в юности, когда вернулась в Тбилиси, в 1943 году. Она училась в средних классах женской школы. Тогда женские и мужские школы отдельно существовали. И только в последний год у них был общий класс с мальчиками. В районе проспекта Плеханова, где жили дедушка и мама, находились Театр имени К. Марджанишвили, грузинский Театр юного зрителя и русский Театр юного зрителя. Теперь улица отреставрирована, стала очень красивой и называется проспект Давида Строителя, в честь царя Грузии, Давида IV.

Так вот, тогда в русском ТЮЗе служил молодой начинающий актер Евгений Лебедев, впоследствии звезда ленинградского БДТ, друг и родственник тбилисца по рождению Георгия Товстоногова, который в это время уже ставил в Тбилисском русском драматическом театре имени А. С. Грибоедова.

Буквально через четыре дома от русского ТЮЗа стоит роскошный особняк, по-моему прежде принадлежавший богатому армянскому купцу. Это был Дворец железнодорожников, в котором Лебедев для приработка вел театральный кружок. И весь мамин класс – девицы – были в него влюблены, ходили на все его спектакли и, конечно, записались в этот кружок.

Мама мне рассказывала про все спектакли Лебедева, и особенно смешно про Бабу-ягу. Это была его самая знаменитая роль тогда. Слава богу, советское телевидение успело Лебедева в этой роли заснять!

Однажды я спросил маму: «А что вы ставили в этом кружке?» – «Мы играли „Ромео и Джульетту“», – важно сказала она. «Боже, а ты кем была?» – «Я была леди Капулетти». И она начала читать: «Тибальт! Тибальт! Дитя родного брата! О сын! О князь! О страшная утрата!..» Я знаю наизусть этот монолог, потому что мама часто его декламировала.

Хочу еще сказать, что мама обладала отличной памятью. Когда в школьные годы я зубрил, проклиная все на свете, «Песню о буревестнике» Горького, мама прочла мне ее наизусть от начала до конца, без запинки.

В 1986 году в школе, где работала мама и где начинал учиться я, закрыли русский сектор, то есть преподавание на русском языке. Маме пришлось срочно переучивать всю программу на грузинском, ей до пенсии оставалось два года или полтора. Она стала вести уроки на грузинском языке, наизусть заучивала эти учебники, потому что специальные люди – «проверяющие» – по классам ходили. Естественно, мама великолепно говорила на грузинском, но термины в физике – дело, конечно, специфическое.

Вернусь к театральному кружку Лебедева. Актрисами никто из этих девочек, его учениц, не стал, но театр они полюбили пламенно и дружили всю жизнь. Когда у Лебедева случались премьера или юбилей, они летели в Ленинград-Петербург. Если БДТ приезжал в Тбилиси, а театр часто тогда гастролировал, мамины подруги покупали билеты на все спектакли. Благодаря чему я видел «Историю лошади», «Хануму», «Энергичные люди», и не один раз.

Встречи «девочек» с Лебедевым после спектакля в Тбилиси или Ленинграде, куда меня тоже тащили, я наблюдал из угла, в котором мама меня оставляла. Они окружали его, и каждую он узнавал. Каждая рассказывала, сколько у нее детей, внуков и так далее. Он так их любил, этих девочек! Ну, «тетенек» уже тогда, конечно. В них он видел свою молодость.

Я помню какой-то разговор маминых подруг о том, что никто из них никогда не мечтал стать профессиональной актрисой. Если я сегодня встречаю кого-то, кто не хотел бы стать актрисой или балериной, то очень уважительно отношусь к этому человеку. Потому что актер – не профессия. Это диагноз на самом деле.

Меня в детстве очень интересовало, как так – мама занималась с Лебедевым и не захотела быть актрисой? Я тут же получил совершенно откровенный, в мамином духе, ответ: «Никочка! Ты что?! У всех наших отцов было одно мнение: артистки – это проститутки. Потому что у всех наших отцов были любовницы – артистки!»

Был у этих «девушек» еще один кумир – гениальный пианист Святослав Рихтер. Они постоянно летали и на его концерты. И не только на Рихтера… Есть в архиве советского телевидения запись 1986 года с концерта другого гения – Владимира Горовца. Среди зрителей в зале и я с мамой сижу.

Билеты нам доставала одна из маминых подруг по московской школе. Она служила главным администратором московской гостиницы «Варшава» – интуристовская гостиница, прямо за станцией метро «Октябрьская». Туда привозили дефицитные билеты в театры. Когда я уже учился в Московском хореографическом училище, мама мне дарила билеты в Большой театр, видимо, тоже «интуристовского» происхождения. Ничто меня не могло обрадовать так, как билет в Большой театр на балет «Щелкунчик». Это была самая большая радость в моей жизни. Сейчас думаю: кошмар какой, надо было деньги просить!

20

Поскольку я родился зимой, то должен был пойти в школу в 1979 году, но тогда мне исполнилось бы только 5 лет и 9 месяцев. Мама сказала: «Нет, надо нагуляться». И меня отправили в школу в 1980-м, после московской Олимпиады. Я пошел туда, где работала мама, на русский сектор средней школы № 162.

Раньше тбилисские школы имели по два сектора: русский и грузинский. Они размещались в одном здании: одна половина русская, другая – грузинская. Некоторые педагоги преподавали и на том и на другом секторе. Мама преподавала на русском. В эту школу она с тетей Дали Абуладзе перебралась из элитной школы в районе Ваке, где русский сектор «прикрыли». В то время во многих школах Тбилиси переходили на обучение только на грузинском языке.

Я пошел не в первый класс, а в класс «нулевой». Особой радости по поводу поступления в школу не испытывал. Азбуку я знал, читал на двух языках, говорил хорошо на четырех – русском, грузинском, украинском и армянском. Сейчас я армянский язык уже забыл. Но тогда говорил на нем довольно бегло, потому что отчим был армянином. Я общался с его племянниками, моими ровесниками, которые часто приходили к нам в гости. Мы разговаривали между собой, когда – на грузинском, когда – на русском, когда – на армянском, потому что все взрослые вокруг нас свободно говорили на этих языках. Вместо того чтобы учить французский и английский, я учил не то, что надо!

Умел считать я очень хорошо и без всякой школы. Мне мама объясняла задачи и примеры очень быстро с помощью уравнений. Какой-то квадратный корень я все время извлекал. И пока другие ученики делали длинные вычисления, я с помощью квадратного корня быстро получал ответ. И меня ругали за то, что уравнение у меня не на всю страницу, а в одну строчку – бац! Мне это не нравилось.

А вот театральное дело… За год до моего поступления в хореографическое училище в Тбилиси приехал на гастроли Театр кукол под руководством Сергея Образцова. Они привезли четыре спектакля. Я ходил каждый день, перезнакомился со всей труппой. Даже бегал им за пивом, лишь бы мне дали куклу в руках подержать, рассмотреть ее как следует. Если бы детей брали на работу в кукольный театр, я бы ушел туда сразу!

Видимо, я и в балет подался из-за того, что ребенком можно было легально на сцену выйти. Мне было все равно кем, лишь бы на сцену выпустили!

В первый же день в школе нас спросили: «Кем вы хотите быть?» Когда очередь дошла до меня, я почему-то ответил, что хочу быть воспитателем в детском саду. У меня реализовалось все! Теперь я действительно как ректор Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой часто работаю «воспитателем в детском саду».

Но это не конец истории. Потом нам сказали: «Нарисуйте картинку, кто что хочет». И я нарисовал балерину. Такую полненькую, одетую в голубую пачку, с цветочками на голове. Сзади я изобразил что-то типа озера, и даже за́мок какой-то намечался. И большими буквами написал сверху: «БОЛЕТ». Теперь я могу с уверенностью сказать, что реализовалось все: и балет, и воспитатель детского сада, и боль.

Картинка очень долго у нас дома хранилась, но потом при переездах затерялась. Мама хохотала ужасно, когда ее увидела. Я помню, как стоял у нее в кабинете, а она мне говорила: «Никочка, какой позор, ты мой ребенок, как можно написать „болет“? Ты столько раз был в театре!» А я долго думал, как это слово написать. «Молоко» же через «о» пишется, я и написал. Не могло же это слово через «а» писаться! «Корова» и «молоко» через «о». Мне же говорили: «оро» и «оло». Раз там «л» стояло после «о», я подумал: ну, значит, «о»!

Со временем в школе стало как-то повеселее. В моем классе учились грузины, русские, украинцы, немцы, курды, армяне. Многонациональный класс, большой и дружный.

Вместе со мной учился Гриша Джагаров, он занимался плаванием. Я пошел с ним в бассейн. Мама уходила к 9:00 на работу, а мне в школу только к 14:00, мы во вторую смену занимались. Она и не догадывалась, что я на плавание стал ходить. Через три месяца моих тренировок к ней кто-то подошел: «Ламара Николаевна, вы знаете, надо за Нику заплатить». Она говорит: «За что заплатить?» – «Ну, он уже три месяца ходит на плавание». Она удивилась: «Как ходит на плавание?» Спрашивает меня: «Ника, а почему ты не сказал?» – «Все дети ходят туда, и я пошел». Очень самостоятельный был ребенок.

Уроки я тоже готовил самостоятельно, мама ничего не проверяла. Я знал, что, если не дай бог будет что-то не сделано, мне уши оторвут. Зачем рисковать?

Как можно быть не отличником с такой мамой? Стоило мне пошалить, ей тут же докладывали. Во время урока раздавался вежливый стук в дверь нашего класса, она открывалась – в проеме стояла моя мама. Она была крупная женщина, и фигура ее выглядела очень внушительно. Ровным голосом она обращалась к нашей учительнице: «Алла Михайловна, извините, можно Ника выйдет?» Я тихо выходил. Меня заводили в туалет и как следует поддавали. Потом я тихо возвращался в класс…

Поэтому, когда я поступил в Тбилисское хореографическое училище, я был самый счастливый человек на Земле. Мама уже не могла зайти в класс и позвать меня «на выход».

21

В школе я продолжал давать концерты, танцевал всегда и везде. Паркетные полы в то время натирали мастикой. Вся школа – коридоры, просторные вестибюли – блестели. А на мастике безумно удобно крутиться! Я крутился на ушах, на бровях, прыгал как ненормальный, пока с уроков маму ждал. У нее как педагога физики была лаборантская комната. Я там сам себе декламировал что-нибудь, а когда появлялся зритель, и сплясать мог.

Все вокруг говорили: «Ламара, отведи Нику в школу Чабукиани!» Сейчас Тбилисское хореографическое училище носит имя Вахтанга Михайловича Чабукиани, тогда оно так не называлось, но почему-то все говорили именно так. И когда я услышал слова «хореографическое училище», я их накрепко запомнил.

Я не раз просился на сцену, а мама объясняла: «На сцене выступают дети артистов. Ты же не ребенок артистов, кто тебя туда возьмет?» Она не видела мое будущее на сцене, ни в какие театральные кружки не водила. Скорее, «отводила» от этих кружков, чтобы я не знал, что они есть. Мне постоянно твердили, что все мужчины в нашей семье юристы! Какая может быть сцена, мальчик?

К моменту, когда я пошел в общеобразовательную школу, большой цветной телевизор мама все-таки купила. Правда, уходя из дома, она вынимала из него предохранитель и уносила его с собой, чтобы у меня не появилось искушения смотреть телевизор вместо домашнего задания. Но у меня на такой случай имелся собственный предохранитель, о чем мама, конечно же, не знала.

Но зато, даже когда все были дома и по телевизору показывали балет, никто уже не мог ничего другого смотреть. Я не позволял. Однажды показывали балет «Спящая красавица» с Ириной Колпаковой. У меня стояла парта раскладная, сижу за ней, делаю уроки и смотрю «Спящую красавицу». Пошли титры, читаю: «В спектакле принимают участие учащиеся Ленинградского Академического хореографического училища имени А. Я. Вагановой»! Я к маме: «Вот, видишь, хореографическое училище!» А она: «Да, но это в Ленинграде, это далеко. Ты же там был, ты же видел Ленинград».

…1982 год, июль. Помню, мы сидели в «Катькином садике» – так называют сквер с памятником Екатерине Великой. Мама рассказала мне сначала про императрицу, потом очень подробно про Александринский театр, потом про балетную школу. Мы даже прошлись по улице Зодчего Росси, где эта знаменитая школа находится.

«Я тебя никуда одного не отпущу, – сказала мама. – Мы живем в Тбилиси, а в Тбилиси нет хореографического училища!» Вопрос был закрыт.

Я был очень подвижным ребенком, меня все время куда-то несло. Однажды поехал в гости к родственникам отчима, сел в троллейбус. Проезжаю какое-то здание, закрытое забором, а на заборе – огромное объявление, где красными буквами написано: «Набор в Тбилисское хореографическое училище». Светофор загорелся красным светом, троллейбус затормозил, и прямо перед глазами оказалась афиша с перечнем документов и датой вступительных экзаменов. Если б не красный свет, я бы, наверное, прожил счастливую и спокойную жизнь.

Но. Я доехал до следующей остановки, выскочил, побежал назад и заучил объявление наизусть. Пошел по указанному адресу – Плехановская улица, чтобы проверить, есть ли это училище на самом деле. Тбилисское хореографическое училище было мной обнаружено! Здание пряталось в кронах огромных старых платанов, и заметить его вход с вывеской со стороны улицы было непросто. Я пришел в замешательство, не мог представить, что мама меня обманывает. Она же не умела врать!

Дома я собрал все необходимые для поступления документы: свидетельство о рождении, фотографии. Заявление о приеме я написал за маму сам. Мне даже подпись ее не нужна была – я за нее все школьные дневники подписывал. Мне нужно было только одно: чтобы она со мной пошла за медицинской справкой, потому что мне, ребенку, ее не выдали бы.

Когда я сказал об этом маме, разразился страшный скандал. Разверзлись небеса. Крик, шум был такой! А я ей вдруг: «Тебя вообще кто спрашивает здесь? Твое мнение вообще никого не интересует. Это моя судьба, и я буду ее решать».

Мама была очень воспитанным человеком. Она не говорила громко, это только со мной было громко. Она была танком в образе кошечки: проезжая, не оставляла от оппонента следа, буквально закатывала в асфальт, но делала это всегда с доброй улыбкой и милой обходительностью. Мама всегда добивалась своего.

На ее пути мог стоять только один «заградотряд» – это дедушка. Потому что, когда дедушка появлялся в нашей квартире, мама становилась невидимой. Она ходила «по стенке», она вообще на меня не то что прикрикнуть, даже замечание мне не смела сделать. И я понимал: что-то здесь не то! Для дедушки Ника – это было всё. Он так долго ждал, когда его единственный официальный ребенок, его дочь родит… Тем более родился мальчик, и тем более – назван его именем.

Как-то дедушка сидел у нас, разговаривал с отчимом. Я как мужчина тоже сидел за столом. Мама что-то подносила, ставила на стол, уходила, но в какой-то момент вмешалась в их разговор: «Папа, мне кажется, ты неправ». В общем, вставила слово. Дед, не поворачивая к ней головы, сказал ровным голосом: «Ламара, а кто-то спрашивал твое мнение?» Мама стала тихо пятиться, и, когда дошла до двери, он, внятно произнес: «Место женщины на кухне».

И вот, через несколько лет, я, десятилетний ребенок, сказал ей, что «место женщины на кухне», что «твое мнение здесь вообще никого не волнует», что «от тебя требуется только подпись». Услышав это, она пришла в ярость. Но я не отступал: «Тебя просил кто-то меня рожать? Родила – подпиши!» И она вдруг сказала: «Хорошо. Ты хочешь по-мужски, значит, жить? Ладно. Но ответственность будет больше, чем у взрослого мужчины. Попробуй теперь сделать что-то не так!»

22

И сразу повела меня на бальные танцы.

Там мне совсем не понравилось, потому что на меня сразу накинулись все мамаши девочек, которые в этой студии занимались. Девочек много, мальчиков наперечет. Эти мамаши так меня напугали! А потом: я хотел в театр, мне нравились люстры, оркестровая яма, кресла, грим… А бальные танцы я не понимал. И хотя сам зал, в котором проходили занятия, был красивый и располагался в ротонде XIX века, я сказал: «Не-не-не-не, я туда больше не пойду».

Но мама не собиралась сдаваться. Что угодно – только не балет! И повела меня в Ансамбль народного танца Грузии под руководством Илико Сухишвили и Нины Рамишвили. Поступить в их школу было почти невозможно: конкурс сумасшедший, ансамбль имел мировую известность, много ездил за рубеж, и его ученики тоже ездили. Обучение как в хореографическом училище, только без общеобразовательной школы. Потому что и Нина, и Илья сами окончили хореографическое училище. Они были артистами Тбилисского театра. С детства дружили с Вахтангом Чабукиани, Наталией Дудинской, стажировались в Ленинграде. Где-то во время гастролей познакомились с Джорджем Баланчиным, у них сложились очень теплые отношения.

Именно Сухишвили и Рамишвили все танцы грузинские пересочинили и систематизировали. До них танцевали, как хотели. Именно они создали знаменитый грузинский танец «Лезгинка». Сами лезги, то есть дагестанцы, к этой пляске вообще никакого отношения не имели, у них такого танца и в помине не было. Никто до Сухишвили – Рамишвили этими вещами в Грузии не занимался. Канонические национальные костюмы разных народностей Грузии специально для ансамбля создали художники Сулико Вирсаладзе и Пётр Лапиашвили.

Но вернусь к моменту, когда мама привела меня на прием в ансамбль. В очереди отстояли, завели меня в зал. Ноги-то у меня красивые, фигура не похожая на остальных детей, стоящих рядом. И когда комиссия меня увидела, рассматривали пристально очень. Тут я «подъем» и вытянул. Все – ах! Лучше, чем у девочек. Стали со мной разговаривать по-грузински. Я ответил на русском, чем сильно их удивил, вид-то у меня чернявый. Кто-то попросил повторить показанное движение. А я говорю: «Не хочу грузинскими танцами заниматься». – «А чем ты хочешь заниматься?» – «Я хочу заниматься балетом, но мама меня привела к вам». Они говорят: «Есть же хореографическое училище, надо сказать маме, чтобы она тебя повела туда». – «Моя мама говорит, что в балете все мужчины – не мужчины, и привела сюда», – пояснил я без всякого смущения. Вместо «не мужчины» я использовал другое слово, которое произносила мама, но его значения я тогда, конечно, не понимал. Я просто не знал такого слова.

Комиссия умерла! Люди рыдали от смеха, в голос рыдали! Нина Рамишвили говорит: «Позовите, позовите маму!» Меня вывели, а маму завели. Когда мама оттуда вышла, мне очередной раз наподдали. Я тогда не понял, за что.

Оказалось, маме сказали: «Отведите его в балет», во-первых. Во-вторых, ей сказали, что не все мужчины в балете «не мужчины». В-третьих, стали ей объяснять, что у меня феноменальные ноги, абсолютный слух и редкое чувство ритма.

«Мы-то вашего ребенка возьмем, – сказала Нина, – но он ОТТУДА. Отведите его в хореографическое училище!»

23

Хотя все мои родственники по-прежнему считали, что неприлично быть артистом, мама после разговора в ансамбле повела меня в хореографическое училище. Оно находилось неподалеку от здания ансамбля Сухишвили – Рамишвили, с другой стороны площади Марджанишвили.

I тур. Хорошо помню, как все проходило. На меня это произвело впечатление. В комиссии – грузинские дамы с веерами: июнь, жарко. Детей заводят по очереди – в трусиках. И когда заводили мальчика, комиссия восклицала: «О, мальчик! Слава богу!» Мальчиков приходило мало.

И тут завели меня. Охи, ахи, вздохи, типа сделай так… Но – за «шаг» мне поставили «3»! Я ногу за ухо закладывал, не говоря уже о стопе́, а они! Сумасшедшие люди. Я видел эти документы собственными глазами. И еще в приемных документах, в графе «Отличительные черты», стояло: «короткая шея, большие уши». Причем рядом вклеена моя фотография – вот с тако-о-ой длинной шеей. Да, уши большие, ничего не скажешь, уши большие у ребенка были.

Кстати, когда позднее меня просматривали в Московском хореографическом училище, мне тогда тоже за «подъем» – «4» поставили! Я спросил своего педагога П. А. Пестова, почему так нечестно они поступали, он заявил: «Потому что, если ребенка отчисляли или травма какая-то происходила и мамаша шла в суд… Мы ей на основе таких документов с низкими оценками: „Видите, какого неспособного ребенка мы взяли?!“» Я ему: «А мамаша возьми и предъяви мою ногу с „подъемом“?!» – «А-a-a! Так это мы развили!» – тут же нашелся Пётр Антонович.