Я в свою ходил атаку… бесплатное чтение

В книге использованы фотографии из личного архива автора.

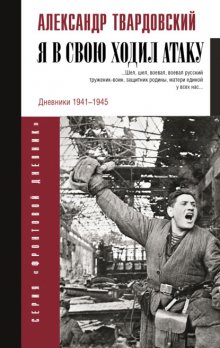

Фотография на обложке Георгий Зельма / РИА Новости

© А. Т. Твардовский (наследники), 2023

© О. А. Твардовская (наследники), В.А. Твардовская, предисловие, 2023

© ФГУП МИА «Россия сегодня», 2023

© ООО «Издательство АСТ», 2023

Об этой книге

22 июня поэт Александр Твардовский в своем дневнике сделал самую короткую запись: «Война с Германией. Еду в Москву». Этот день, изменивший его жизнь и судьбу, он с той поры будет вспоминать каждый год, соответственно отмечая в дневниках на протяжении 40-х, 50-х, 60-х годов. Отец был убежден в том, что среди его современников «нет человека, который не помнил бы до мельчайших подробностей день 22 июня 1941 года. Все обрело ценность, внезапность утраченного счастья, запомнилось навсегда…». В стихотворении «22 июня 1941 г.» спустя пять лет после войны поэт вспоминает этот день на рубеже войны и мира во всех его «бесценных подробностях»: «И нам в огне страды убойной // От горькой памяти о нем // Четыре года было больно…»

Война застала нашу семью на даче под Звенигородом, в деревне Грязи. Здесь у брата С.Я. Маршака – детского писателя М.Я. Ильина – был снят дом на все лето. 21 июня был день рождения Александра Трифоновича, ему исполнился 31 год. Дату скромно отметили в семейном кругу: папа, мама и дочери, младшей из которых было пять месяцев, старшей – девять лет. Стол украшали цветы: накануне мы с мамой нарвали большой букет ромашек и любимых отцом крупных, сиреневых – лесных – колокольчиков. Когда пару дней спустя покидали дачу, уезжая в Москву, букет в глиняном горлаче, еще совсем свежий, так и остался в опустевшем доме…

А 22 июня отец, как обычно, с раннего утра сидел за своим рабочим столом: планы на лето у него были большие. Нормальное течение дачной жизни семьи нарушила я, прибежав с деревенской улицы с известием о начале войны с Германией. Грозного смысла этого известия я поначалу не уразумела, просто хотела поделиться с родителями новостью. Я и сейчас помню, как они дружно сопротивлялись этой вести, как убеждали меня (и себя!), что я про войну не так расслышала, ошиблась… Обо всем этом можно прочитать в воспоминаниях Твардовского «Память первого дня» – в его книге «Родина и чужбина». Этот первый день войны в деревне Грязи, увиденный глазами поэта, запечатлен как некий кинокадр, снятый замедленной съемкой, в стихотворении «Сидели мужики…», оставшемся в записях 1942 года.

Тогда же, 22 июня, отец уехал в Москву, а днями позже вслед за ним и мы – прощаться: 23 июня Твардовский уже получил назначение на Юго-Западный фронт. Никто не предполагал тогда, что его фронтовая жизнь будет столь долгой: Александр Трифонович отбыл к месту назначения 25 июня, демобилизовался – в октябре 1945 года. В стихотворении, написанном перед концом войны и ввиду близкой победы, казалось бы, необъяснимо грустном, он скажет: «где-то вдали // Жены без нас постарели, // Дети без нас подросли…» Употребление местоимения первого лица множественного числа тут не художественный прием, а вполне естественно и правомерно: здесь, как и во многом другом, поэт не отделял себя от своего фронтового поколения.

Юго-Западный фронт, где Александр Твардовский, прикомандированный к фронтовой газете «Красная Армия», провел первый год войны, был тогда ее тяжелейшим участком. Истекая кровью, наша армия здесь непрерывно отступала. Как скажет потом отец – «силы были трагически неравными». Вместе с войсками покидала захваченные немцами города редакция «Красной Армии». Из оставленного с огромными потерями Киева она в середине сентября переместилась в Харьков, который в конце октября тоже был сдан. До начала ноября редакционный поезд стоял на запасном пути в Валуйках (в ту пору городок в Курской области), где находился командный пункт штаба Юго-Западного фронта, затем передвинулся в Воронеж – здесь отец встретил новый, 1942 год.

Твардовский болезненно остро воспринимал это отступление войск с запада на восток, когда позади оставался «пленный край земли родной, // Онемевший, бессловесный, // Кровный, русский да чужой…» Эти строки написаны им позднее: в 1941 году он не позволял себе погружаться в переживания по поводу свершавшегося вокруг, говорить в полный голос о страданиях и понесенных потерях, с которыми столкнулся, – надо было сохранять твердость духа. Записи 1941 года оказались утраченными, но они вряд ли в тех условиях могли быть сколь-нибудь систематическими и обстоятельными: многое из увиденного он просто не в состоянии был заносить в дневник. Предельно сдержан Александр Трифонович в письмах к жене, стремясь уберечь ее от тяжелых впечатлений. О том, что он пережил в те первые военные месяцы, о силе этих переживаний Мария Илларионовна могла догадываться, зная его сердце, с особой чуткостью и остротой откликавшееся на любую беду. Позднее он устами своего героя скажет, что «видал такую муку // И такую знал печаль…», и признание это относится прежде всего к 1941 году. После трех лет войны, когда перелом в ней был очевиден и победа стала казаться близкой, отец признался, как «страшно было смотреть на карту Родины в тот год ожесточенной неравной битвы нашей Армии с ордами противника» – как будто «черная лава катилась по русской земле с запада на восток, выдаваясь причудливыми и зловещими выступами». Только в дни наступления он разрешил себе обратиться к тому, что происходило в 1941 году. «То была печаль большая, // Как брели мы на восток. // Шли худые, шли босые // В неизвестные края. // Что там, где она, Россия, // По какой рубеж своя!» А тогда, в первый военный год, от событий вокруг, от сводок Информбюро, от долгого отсутствия писем от жены, находившейся в эвакуации в далеком от фронта Чистополе на Каме, можно было впасть в отчаяние. Твардовского спасала присущая ему ответственность за свое дело, за свою семью и твердость его характера.

В январе 1942 года, воспользовавшись командировкой в Москву, отец вырвался к нам в Чистополь. Каждый из трех дней его побывки сохранился в памяти. Как-то, когда, наконец, остались семьей – без посторонних, он читал вслух Лермонтова. Помню, как мы слушали про Валери́к («Я к Вам пишу, случайно, право…»). Сейчас кажется, что и том Лермонтова, купленный мамой там же, в эвакуации, он взял, чтобы прочесть только это стихотворение, написанное сто лет назад, в 1840-м. Он читал о дикой битве русских с чеченцами на реке Валери́к (по-чеченски – река Смерти), после которой она вздулась от крови. Теперь думается, что картины этой страшной битвы в войне, вроде бы совсем не похожей на ту, с которой он приехал, могли вызвать в его памяти пережитое: гибель под Киевом отступавших дивизий, выход из окружения под Каневом, уничтожение Днепровской флотилии и многое, многое из того, что вместилось в эти трагические первые военные месяцы…

Забегая вперед, стоит сказать, что страшные события войны, с которыми он столкнулся в самом ее пекле, не озлобили, не ожесточили отца. Напротив, природная доброта, отзывчивость, черты, которые наша мама считала в нем главными, проявились еще сильнее и ощутимее. Внимательный читатель дневников и писем поэта это почувствует.

«Не поддаваться, не сломаться» помогала уверенность в победе, не покидавшая поэта в самые трудные периоды войны. Спасала и повседневная работа, которую, без преувеличения, можно было бы назвать каторжной, если бы он не вкладывал в нее душу.

Должность «литератора» фронтовой газеты требовала бесперебойно поставлять в очередной ее номер материал, укрепляющий боевой дух, поднимающий настроение, вселяющий ненависть к захватчикам, мобилизующий на отпор врагу. Твардовский истово и ревностно выполнял свою воинскую обязанность, всеми силами стремясь быть полезным армии.

С первых чисел июля 41-го почти в каждом номере «Красной Армии» появлялись его стихи, очерки, статьи, заметки, фельетоны. Писал он и лозунги, и листовки, и песни. Единственный раз Александр Трифонович не выполнил боевое задание – самое первое из порученных ему: не смог ничего написать о Днепровской флотилии. Разгром ее потряс отца. Со временем он научился «властвовать собой», справляясь с подобными потрясениями, но тогда, в конце июня 1941 года, став свидетелем гибели советских матросов, оказавшихся беззащитными под огнем немецких орудий, он не мог выжать из себя ни строчки. Отзвук этого события сказался позднее в главе «Переправа» поэмы «Василий Теркин»: «И увиделось впервые, // Не забудется оно: // Люди теплые, живые // Шли на дно, на дно, на дно…»

В тот раз Твардовский получил выговор от редактора. Редакторы «Красной Армии» были людьми от литературы далекими, но хорошо знавшими, чем должна быть заполнена фронтовая газета, что здесь нужно, а что может вызвать неодобрение вышестоящего начальства. Исходя из собственных критериев и инструкций, получаемых от Главного политического управления армии (в ту пору – ПУРККА), они на свой лад кромсали написанное поэтом, порой выбрасывая из очередного очерка особо ценные для автора наблюдения и мысли, из стихов – особо дорогие строки. Бывало и так, что материал, добыть который для газеты отец считал своей удачей, редактор вообще отказывался публиковать. Как будет видно из книги, отношения писателя Твардовского с редакторами «Красной Армии» не сложились, возникали даже конфликтные ситуации.

С июня 1942 года Александр Трифонович был прикомандирован к газете Западного (с апреля 1944 года – 3-го Белорусского) фронта «Красноармейская правда», где и пребывал до конца войны. И тут с редактором взаимопонимания не находилось. По дневниковым записям и письмам отца можно судить об этих трудностях, но не они были главными в его фронтовой жизни.

Обязанность писать в каждый номер при свойственном Твардовскому строгом отношении к своей работе истощала воображение, снижала требовательность к написанному. Поначалу он и сам стремился к тому, чтобы успеть доставить в номер свежий материал, но постепенно стал осознавать губительные последствия этой гонки. Оглядываясь на свою работу, он в письмах к жене признавался, что боится утратить «контроль к самому себе, к слову, который вырабатывался годами», ощущает угрозу «исписаться». От него в приказном порядке требовалось писать как можно больше, а вопрос о качестве не только не ставился, но «напоминать о нем уже было некоторым эстетствующим вольнодумством». Поэту вообще было трудно сочинять на заданную тему и по указаниям, как именно она должна быть решена, но военная дисциплина обязывала не оспаривать приказы начальства.

Все это порождало неудовлетворенность работой в газете, ставшую для него мучительной уже к концу 1941 года. Все настойчивей посещала мысль, что он не на своем месте, что с большей пользой мог бы служить Родине с оружием в руках, «в полку, батальоне, роте».

Между тем поэта Твардовского на Юго-Западном фронте заметили, выделили и, как ему казалось по письмам бойцов и встречам с ними на передовой, ждали его новых стихов. Хотелось не обмануть этих ожиданий. У него уже за первый год войны накопился богатый запас наблюдений и впечатлений, заслуживающих серьезного разговора о тех, «кто воюет на войне». Настойчивые поиски своего места на фронте – такого, где его работа могла бы приносить действенную, результативную пользу, привели его к выводу о необходимости писать по-другому, чем от него требовали. «Война всерьез, и поэзия должна быть всерьез», – делится он своими мыслями с женой в апреле 1942 года, решив идти «против течения». Это и заставило вернуться к начатой весной 1941 года по впечатлениям финской войны поэме «Василий Теркин», чтобы использовать и ее замысел, и некоторые авторские находки в новых условиях для нового произведения.

Финская война была для поэта первой войной, в которой он участвовал (не считая кратковременных походов в Западную Украину и Западную Белоруссию). Обо всем увиденном на ней, о людях, которых здесь повстречал, ставших ему дорогими, он и хотел рассказать в задуманной поэме. Главным героем поэмы должен был стать русский солдат, воевавший на Карельском перешейке, – Василий Теркин. Автор воспользовался именем героя коллективного фельетона газеты Ленинградского фронта «На страже Родины» Васи Теркина, в создании которого принимал участие.

Весть о войне 22 июня 1941 года застала отца как раз в работе над этой поэмой, несколько глав которой уже было написано. Но работа шла туго. В ней, по его выражению, не было «электричества», то есть того озарения и вдохновения, когда стих идет за мыслью легко и свободно. Финская война, о которой он писал, не стала его личным переживанием, личной болью. И герой ее оставался несколько абстрактным, литературным, не становясь для автора (а значит, и для читателя) живым и родным. С самого начала новой войны поэт понял, что она совсем иная: не только по своим масштабам – по своей природе. «Глубина всенародно-исторического бедствия и всенародно-исторического подвига в Отечественной войне с первого дня отличила ее от каких бы то ни было иных войн и тем более военных кампаний», – скажет Твардовский позднее. И не случайно именно на этой войне, совсем иной, чем финская, родились самые пронзительные стихи о безвестном парнишке, убитом на финском льду («Две строчки», 1943 г.).

Обратившись к прерванной 22 июня 1941 года работе весной 1942-го, поэт чувствовал, что сможет написать о российском солдате по-новому, «в 100 раз лучше». Дело было, по-видимому, не только в накоплении военного опыта, впечатлений и размышлений. В экстремальных ситуациях труднейшего 1941 года, в его отступлениях и поражениях, с особой яркостью и силой раскрывались характеры, обозначались солдатские судьбы. Представления поэта о войне, о тех, кто принял на себя ее тяжесть, становятся глубже и сложнее. Военные события переживаются как события собственной жизни. В их осмыслении общее уже неразрывно сливается с личным, биографическим. Все это в значительной мере явилось прямым результатом работы фронтового корреспондента.

По внешним показателям результат этот в конечном счете невелик. Из многих десятков стихотворений, напечатанных в «Красной Армии» и «Красноармейской правде», в собрание сочинений поэт включил менее трети, а очерки 1941 года вообще не перепечатывал. Но без всей этой «продукции» периода Отечественной войны поэма «Василий Теркин» вряд ли состоялась бы в том виде, в каком вошла в литературу.

Примечательна сама тематика очерков Твардовского: они, как правило, посвящены не столько боевым эпизодам, сколько людям, в них участвовавшим. Автор пристально вглядывается в мир солдата – «внутренний и окольный», стремясь рассказать не только о том, как он воюет, но и что он при этом думает о самой войне, о жизни. Очерки Твардовского 1941 года о сержанте Иване Акимове, боцмане Щербине, комбате Петре Мозговом, летчике Герое Советского Союза Петре Петрове, рядовом Саиде Ибрагимове, майоре Василии Архипове, капитане Тарасове, командире батареи Рагозяне, сержанте Павле Задорожном, рядовых Николае Буслове, Владимире Соломасове и других так и остались на страницах «Красной Армии». Но в них, как и в стихах о танковом экипаже братьев Пухолевичей, о сержанте Василии Мысенкове, уже запечатлены многие из тех черт и черточек российского «труженика-солдата», которые будут сконцентрированы в образе Теркина – собирательном в самом прямом и точном смысле этого слова. Жизнелюбие, природный оптимизм, смекалка, готовность прийти на выручку, органическая храбрость, спасительное чувство юмора – эти и другие черты, взятые из «живой жизни», подмеченные у реальных, конкретных людей, получили художественное осмысление в поэме, герою которой автор отдал многое и из собственных размышлений и чувств. С этой точки зрения работа военного корреспондента Твардовского на Юго-Западном фронте по-своему оказалась подготовительной к созданию поэмы «Василий Теркин», а период службы на Западном (3-м Белорусском) обеспечивал конкретным материалом при написании разных по тематике глав, создававшихся в самой гуще военных событий. Автор «Книги про бойца», обращенной к тем, «кто воюет на войне», должен был знать войну «изнутри».

В августе – сентябре 1942 года в газете Западного фронта «Красноармейская правда» стали печататься главы поэмы «Василий Теркин», позднее отнесенной критиками к лирико-эпическому жанру. Наверное, в истории печати жанр этот впервые был представлен в разгар войны во фронтовой малоформатной газете. Листая сейчас подшивки «Красноармейской правды» (они хранятся в Военном отделе РГБ, бывшей Ленинке), нельзя не почувствовать некоторую обособленность поэмы от основного содержания газеты.

Бойцы Западного фронта «Красноармейскую правду» ценили – она была для них важнейшим источником информации о происходящем не только на своем, но и на других фронтах Отечественной войны. Они охотно сотрудничали с газетой, посылая в редакцию письма, в которых рассказывали о своих товарищах, о боевых эпизодах и фронтовых буднях.

В газете сообщалось немало полезных сведений: как подшить валенки, как правильно поставить палатку, наладить работу походной кухни и т. д.

Но, как и все фронтовые газеты, она ориентировалась на центральную, партийную прессу, заимствуя из нее установки, лозунги, темы передовиц и текущих материалов, а многое и перепечатывая. Со страниц фронтовой печати не сходило имя Сталина, с упоминания которого начинались и заканчивались передовые, как это было в «Правде» или «Известиях». «Мы победим потому, что нашей борьбой руководит великий продолжатель дела Ленина – товарищ Сталин», – повторялось здесь из номера в номер. В разнообразных материалах газеты варьировался призыв сплотиться вокруг вождя, который приведет народ к победе. Едва ли не больше внимания, чем событиям на фронте, «Красноармейская правда» уделяла информации о политработе в войсках, о собраниях партактивов в частях, об изучении на переднем крае приказов Главнокомандующего.

В главах «Василия Теркина», печатавшихся рядом с этими материалами, нет упоминаний ни о Сталине, ни о партии. А «политбеседа», которую герой поэмы ведет на тех же страницах, исчерпывается лозунгом «Не унывай!». Между тем Твардовский, вступивший в партию на фронте в дни финской войны, Сталина в ту пору почитал. Понимал, что орден Ленина, данный ему вождем (в 1939 г.), прервал травлю, которой он подвергался как «кулацкий подголосок». Упоминания о Великом Маршале были уже настолько привычными, неизбежными в советской литературе о войне, что читатели и восприняли бы их как ритуально-обязательные. Но присутствие в этом произведении партии и ее вождя, облегчая публикацию его отдельных глав и судьбу в целом, разрушало бы и замысел, и образный строй поэмы о народной войне.

Интуиция и мудрость подсказали Твардовскому, что «в тяжкий час земли родной» надо говорить только о главном и вековечном – о Родине большой и малой, о семье и доме, о долге и чести, о жизни и смерти. Об этом и ведется самый серьезный разговор в «Книге про бойца»: автор сознательно отказался от облегченного изложения, подразумевающего некую выдуманную «фронтовую массу». Он обращался к людям, которых, по его словам, «нельзя было не уважать, не любить». Поэт нашел для них свои слова, используя и те, что не принято было употреблять в советской литературе. Бой за Родину он назвал «святым и правым», а утверждая правоту и святость борьбы с врагом, говорил о родной земле, по которой шагают захватчики: «Россию мать-старуху // Нам нельзя терять никак».

Герой поэмы уповает не на вождя, а надеется на таких, как он сам: «Грянул год, пришел черед, // Нынче мы в ответе // За Россию, за народ // И за все на свете…» Теркин – «верный долгу и присяге // Русский труженик-солдат» – поступками своими показывает способность взять на себя инициативу и ответственность в решающий момент. Это человек внутренне свободный, лишенный чинопочитания и боязни начальства («дальше фронта не пошлют»). Теркин совсем не соответствует характеристике некоторых критиков, оценивавших его как некоего «балагура, весельчака», способного лишь поднимать настроение окружающих. Он вовсе не так прост, каким представляется на поверхностный взгляд. Об этом свидетельствует хотя бы то чувство неясной ему самому вины, которое испытывает этот защитник Родины перед теми, кого защищает, о чем не раз упоминается в поэме. «Мать-земля моя родная, // Вся смоленская родня, // Ты прости, // За что, не знаю, // Только ты прости меня…»

В свое время С.Т. Коненков задумал делать скульптурный портрет героя поэмы с его автора: он угадал в Теркине внутреннюю интеллигентность, способность «мыслить и страдать», сближавшую его с автором, который и не скрывал, что отдал герою поэмы много своего. «В муках тверд и в горе тверд», Теркин в дни победоносного наступления может и прослезиться – и в этом он также схож с автором. Сейчас это сходство становится еще более очевидным благодаря публикуемым дневникам отца и его переписке с нашей мамой. Мы с сестрой полагаем, что сам он вполне подходит под определение, которое дал своему герою: «святой и грешный русский чудо-человек».

После появления первых глав «Теркина» в «Красноармейской правде» Твардовский по письмам, по встречам с бойцами понял, что задуманная книга нужна им, а герой близок.

В апреле 1943 года поэт «опробовал» главы новой поэмы и в глубоком тылу, в Чистополе, где тогда обосновалась в эвакуации большая писательская колония – семьи писателей-фронтовиков и несколько десятков писателей (Л. Леонов, К. Федин, К. Тренев, В. Шкловский, Н. Асеев, Б. Пастернак, М. Исаковский, С. Галкин, М. Зенкевич, В. Боков, А. Арбузов и другие). Как и первые приезды отца (в январе и июне 1942 го- да) – этот последний был весьма кратковременным.

Первый мой вопрос к отцу при встрече, который я задавала, едва он переступал порог, всегда был один и тот же: сколько дней он пробудет с нами. И каждый раз он называл этот отпущенный ему срок с виноватой улыбкой. На этот раз приехал на целую неделю. Но для общения с семьей, как всегда, осталось ничтожно мало времени: все дни его пребывания в Чистополе на улицу, носившую имя немецкого социал-демократа Августа Бебеля, в дом, где мы жили, шел самый разнообразный люд – местный и эвакуированный. Повидаться с Твардовским, расспросить его о положении на фронте шли и поодиночке, и группами. Жены фронтовиков, как правило, приносили письма и свертки (порой увесистые) для передачи или пересылки мужьям. Отцовский рюкзак разбухал на глазах. При большом скоплении людей в комнате, когда от соседей приносили стулья и скамейки, часто звучали стихи: среди чтецов был и отец. Из соседей, живших в нашем же доме, помню семьи В. Гроссмана, критика С. Гехта и поэта Гордона.

В городском кинотеатре Чистополя Твардовский, выступая вместе с Б.Л. Пастернаком и М.В. Исаковским, читал отрывки из «Теркина». Запомнилось, как мама советовала не читать «Переправу»: настроения в среде эвакуированных были и так довольно сумрачными и тяжелыми. Но отец все-таки прочел «Переправу», и с большим успехом. Восторженный отзыв Пастернака о «Теркине» зафиксировал в дневнике 1943 года А. Гладков.

Вместе с количеством писем фронтовиков росла убежденность Твардовского в том, что он нашел свое место на войне, свое истинное назначение. «Нет, и я здесь что-то значу, // На войне, Отчизна-мать» – эти строки, не вошедшие в поэму, написаны в конце войны, когда он мог уже подвести некоторые итоги сделанного.

Поддержка читателей оказалась решающей для дальнейшей судьбы «Книги про бойца». Создавалась она в условиях фронтовых, с их бесконечными переездами, срочными заданиями и командировками, прерывающими иногда надолго написание очередных глав. Поэт писал ее «на войне, под кровлей шаткой, // По дорогам, где пришлось, // Без отлучки от колес, // В дождь, укрывшись плащ-палаткой, // Иль зубами сняв перчатку // На ветру в лютой мороз».

Считая «Теркина» своим основным делом, военкор Твардовский продолжал выполнять обычную заказную газетную работу, к которой прибавилась в 1943 году трудоемкая обязанность литературного критика, рецензирующего поступавшие в газету стихи и очерки. А еще отнимали время занятия по строевой подготовке (подполковник Твардовский был назначен командиром отделения, что явно не соответствовало его воинскому чину). Но не эти трудности были главными.

Поэма и ее герой не пришлись ко двору тем, кто тогда руководил литературой: они плохо вписывались в предначертанные рамки «социалистического реализма». Из дневников и писем отца сейчас впервые можно узнать, с какими препятствиями на пути к читателю встретился «Теркин». Большие и малые придирки к поэме, ее замалчивание, попытки ее запретов – все это не могло не сказаться на рабочем настроении поэта. Стали одолевать сомнения, то ли он пишет, что действительно нужно для армии. Ведь среди настороженно относившихся к «Книге про бойца» были люди, им весьма уважаемые: например, А.А. Фадеев, с которым еще до войны сложились дружеские отношения. Снисходительно похваливая поэта, критики предъявляли упреки по тем временам достаточно серьезные, находя в Теркине мало примет советского солдата. Автора призывали усилить политическую и идейную сознательность героя. Временами Александру Трифоновичу казалось, что поэма так и не дойдет к читателям в задуманном и завершенном виде. Да и редактор «Красноармейской правды», улавливая настроение в «верхах» и в литературной среде, давал понять, что настоящее дело литератора при газете – писать стихи и фельетоны, а поэма может и подождать. Особые мучения испытывал поэт, видя, как коверкают и искажают его детище при публикации, стремясь вычеркнуть то, что противоречило стереотипам советской литературы.

«В муках тверд и в горе тверд», он все-таки выдержал эти испытания: проявив свойственные ему смолоду непреклонность и терпение, закончил поэму «Василий Теркин» и отстоял ее издание. Помогли те, о ком он писал: они не позволили ему оставить эту работу. Снова и снова бойцы давали понять, что хотят воевать и закончить войну вместе с Теркиным. Благодарили автора за правду о жизни солдата, за понимание его души. После таких писем совсем иначе воспринимались нападки на поэму: «Что ей критик, умник тот, // Что читает без улыбки, // Ищет, нет ли где ошибки, – // Горе, если не найдет…»

Другой, не менее важной опорой для поэта была жена. Тому свидетельство – их переписка. Мама верила безгранично в его талант, и эта ее вера укрепляла нашего отца, когда он, казалось бы, готов был дрогнуть под напором тяжелых обстоятельств. За годы, прожитые вместе, отец привык доверять ее уму, вкусу и чутью. Не уступавшая мужу в начитанности и образованности, Мария Илларионовна (Машенька, Маня в его письмах) оставалась и в годы войны его постоянным, ревностным читателем и критиком, в котором он так нуждался. Едва ли не первая она поняла и приняла «Теркина», оценила истинные достоинства поэмы. Жена была надежной опорой поэта, когда и на «Страну Муравию» нападали как на «кулацкую поэму». И она будет также поддерживать мужа все годы, когда на посту редактора «Нового мира» ему снова понадобятся (на целых 16 лет!) непреклонность и терпение. «Да, друзья, любовь жены – кто не знал – проверьте, – // На войне сильней войны // И, быть может, смерти». Думается, что те, кто прочтет переписку наших родителей, помещенную в этой книге, справедливо воспримут эти строки из «Теркина» и как автобиографические.

Надо сказать, что без мамы эта книга вряд ли бы состоялась. Это она сберегла письма отца военных лет (а он привез с фронта все ее письма). Работая над летописью жизни и творчества поэта, она оставила к ней свои комментарии, которые мы с сестрой использовали как ее воспоминания (М.И. вспоминает. – Ред.). В этой книге собраны дневники отца и переписка с мамой за 1941–1945 годы – «строки и страницы – дней и верст особый счет». Ее можно рассматривать как своеобразную семейную хронику Отечественной войны, в которой нашли выражение мысли и чувства, настроения и стремления современников – на фронте и в тылу. Книга раскрывает новые страницы биографии поэта и истории создания его военных поэм, позволяя глубже заглянуть в его внутренний мир. Но, думается, эта книга будет интересна и как человеческий документ, сколь эмоционально, столь и конкретно фактологически помогающий воссоздать неповторимые «сороковые роковые».

Твардовский закончил «Теркина» уже после победы. В заключительной главе он уже позволил себе сказать о той сокровенной цели, которую держал в уме и сердце при написании «Книги про бойца»: «Я мечтал о сущем чуде: // Чтоб от выдумки моей // На войне живущим людям // Было, может быть, теплей…» Получивший за годы войны сотни солдатских писем и множество изустных отзывов о «Теркине», высказанных на передовой, автор с полным основанием мог сказать: «Скольким душам был я нужен, // Без которых нет меня…» Далеко не всякий писатель, читаемый «нарасхват», и не всякий популярный поэт мог бы вслед за Твардовским произнести такие слова, сказанные им в конце Великой войны. Та особая связь с читателями, что установилась у него, была поэту дороже всех наград.

Благодарные письма фронтовиков шли к нему до самой смерти. Приведем несколько строк из одного, полученного им в 1969 году. Инвалид Отечественной войны Алексей Михайлович Минаев, раненный под Витебском в декабре 1943 года (там же, где побывал тогда и Александр Трифонович), делился впечатлениями от «Василия Теркина», которого прочитал уже после войны. «Каждая строка поэмы, – писал он из села Пушкова (Татария), где работал сельским учителем, – это не только услышанное и увиденное поэтом, а горячо пережитое, с начала и до конца, и до единой мелочи воспринятое близко к сердцу самим поэтом и тысячами ему подобных соотечественников. Я, например, на многих страницах поэмы вижу себя, как будто это описана моя жизнь со всеми подробностями». А вот самое последнее письмо о том же герое, полученное под новый, 1970 год – накануне вынужденного ухода отца с поста редактора «Нового мира». Оно пришло из Приморья вместе с посылкой с кедровыми шишками, которые у нас сохранились. «О Теркине мы помним и в таежных берлогах, и на вершинах гор, но как быть дальше – закрыто дымкой…» – писал от имени своих товарищей-геологов Алексей Петрович Гришков.

Такой взыскательный и пристрастный критик, как И.А. Бунин, не нашел в поэме ни единого фальшивого слова. Честная и правдивая «Книга про бойца», противостоявшая в свое время официальной лжи, ныне по-своему противостоит появившимся в последнее время нигилистическим оценкам Отечественной войны, подвергающим сомнению ее справедливость и народный характер.

Успех «Теркина» как бы заслонил другое произведение поэта, которое он писал на протяжении войны и завершил уже в послевоенном году – «Дом у дороги», – о разрушенном войной доме и разлученной ею семье. Поэма была по-особому дорога автору, как вобравшая в себя боль и горечь пережитого народом бедствия. Композитор В. Гаврилин, написавший впоследствии к «Дому у дороги» прекрасную музыку, сделал ее лейтмотивом народный плач.

Отец с грустью называл поэму «Дом у дороги» «полуопубликованной» и «полупрочитанной»: она не вписывалась в литературу послевоенных лет с ее победным ликованием, мало издавалась, да и критика обошла ее стороной. В ней Александр Трифонович, в ту пору первый и единственный в советской литературе, поднял трагическую тему пленных. По директиве вождя сдача в плен приравнивалась к измене Родине, расценивалась как преступление. Глава «Дома у дороги», посвященная пленным, по сути, была прямым протестом против этого бесчеловечного приговора. Острота и злободневность этой темы в послевоенные годы не ослабла – судьбы возвращавшихся из плена, как правило, были трагичны.

«Дом у дороги» – поэма о любви, которая «была сильна // Такою властной силой, // Что разлучить одна война // Могла. // И разлучила…»

К теме «любовь и война» Твардовский обратился еще в «Теркине», где глава «О любви» посвящена Марии Илларионовне. И здесь, так же как и в «Доме у дороги», речь идет о любви, способной пережить войну, самую жестокую и долгую. Некоторые современники видят ущербность поэзии Твардовского в том, что у него нет любовной лирики. Каждому свое: у Твардовского ярко представлена лирика семейной любви, той, что обычно поэтов не вдохновляет.

«…Сердцем не утрачен // Поцелуй последний тот // Губ от слез горячих // Бедных тех, родимых губ, // Слабых и печальных, // Как он памятен и люб, // Поцелуй прощальный…» Сосредоточенность поэта на любви семейной во многом станет понятнее по прочтении переписки наших родителей, извлеченной из семейного архива. В их отношениях было свое целомудрие: они никого не впускали в свою личную жизнь, признавая ее, по выражению отца, «сокровенной и неприкосновенной». Считаясь с этим, мы с сестрой сократили в их переписке чисто личные места, откровенность которых явно не предназначалась для посторонних. Сокращения эти ни в коей мере не сказались на общем смысле и тональности писем. Видно, что писавшие их, разлученные войной, прочно связаны любовью, детьми, единомыслием в главном, пережитым вместе горем и радостями – всем тем, что отличает семью от простого сожительства или, как теперь выражаются, «партнерства».

В дневниках отца также в нескольких местах сокращены записи, касавшиеся чисто семейных проблем. Военные дневники Твардовского печатаются полностью: ранее он использовал лишь отдельные записи в очерках «Родина и чужбина». Дневники поэта были одновременно и его рабочими тетрадями, где записи о текущих событиях, встречах, размышления о происходящем чередовались с черновыми набросками и вариантами стихов и глав поэм. Отец много и подолгу работал над текстами, добиваясь нужной ему точности и выразительности. Порой недоработанное произведение «отлеживалось», а автор обращался к другому. Вновь возвращался к оставленным стихам после перерыва, иногда весьма значительного, начиная работу как бы сызнова. Каждая из военных поэм, как и стихи, представлена в записях в нескольких вариантах. Все они в этой книге, разумеется, не воспроизводятся – мы оставляли некоторые фрагменты, не вошедшие в окончательный текст произведений.

Отец заканчивал войну в Германии. На протяжении всех военных лет его настроение напрямую было связано с происходившим на фронте. В период успешных наступательных операций 3-го Белорусского фронта поэт переживает духовный подъем, сказавшийся и на его работе. Но после перехода границы, в Германии, когда победа приблизилась уже вплотную, настрой у Александра Трифоновича далеко не жизнерадостный. А ведь для врага настал тот самый час расплаты, о котором так горячо мечтал поэт, веря в ее неотвратимость.

В очерке «Гори, Германия!» он рассказывает, как горел город Инстербург, подожженный немцами со всех концов в день его взятия советскими войсками. Боец-автоматчик, правофланговый колонны, шедшей через город к Кенигсбергу, отбросил упавшую на мостовую головешку со словами: «Гори, Германия». Автор заметил, что и ему Германию не жалко.

Спустя десятилетия со дня Победы, тем, «кто из другого поколенья», возможно, эта и другие записи покажутся недостаточно гуманными. Надо все же представить себе, какие чувства испытывали люди, в полной мере хлебнувшие все, что несет с собой жестокая и кровопролитная война, к врагу, эту войну развязавшему. Тогда будет понятнее стремление «добить» фашистов, также отразившееся в дневнике фронтового корреспондента Твардовского. Его чувства по отношению к агрессорам не распространялись на население Германии. Но те, кто видел, как горели их дома, как мучились от голода и холода дети, те, кто потерял родных и близких, вполне могли в дни победоносного наступления не ощущать жалости и сочувствия к недавнему противнику. Отец, как и большинство людей, прошедших войну, не испытывал той ненависти к поверженному врагу, какую они ощущали при его продвижении в глубь страны.

Судя по дневнику, многое у поэта здесь, в Германии, в дни наступившего возмездия вызывало чувство жалости. Он сострадал людям из вражеского стана, помимо их воли вовлеченным в эту страшную бойню. Он жалел оставленных фашистами в городах женщин и детей. Ему жаль было недвижного немецкого мальчика с больной ногой, брошенного своими же на произвол судьбы. Жалость и сочувствие отца всегда были действенными, сопровождавшимися попытками помочь. Только о своих добрых делах он не распространялся и в дневнике их не фиксировал.

Характерно, что и грозные слова, обращенные на немецкой земле к ее столице: «Берлин! Берегись гостей!» – он в стихотворении «Граница» изменяет на другой призыв: «Плати по счетам, Германия! // Молись! По тебе идем…» Это, по сути, призыв к покаянию.

Записи и письма поэта последних военных месяцев отразили тоску по Родине, особенно острую в этом чужом и чуждом «краю краснокирпичном». Давала себя знать огромная усталость от фронтовой службы, накапливавшаяся годами. Именно в последние месяцы перед победой со всей силой сказалось и отвращение к войне как состоянию для людей ненормальному, противоестественному. В разгар святого и правого боя было не до подобных мыслей и чувств. Весной 1945-го время для них наступило… И, вспоминая дома о страшных разрушениях, принесенных войной, о причиненных ею ранах, он с горечью говорил не только о человеческих потерях, но и о погубленных лесах и садах, о разрытых минами и траншеями полях…

С первых дней Отечественной войны Твардовский понял, что память о ней, если он выживет, останется с ним навсегда. «И памятью той, вероятно, // Душа моя будет больна, // Покамест бедой невозвратной // Не станет для мира война…» Так оно и случилось: тема войны не уходила из его поэзии до самых последних лет.

В поэме «Теркин на том свете» воинам, погибшим в Великой битве за Отечество, в их вечном сне снится, «что была она последней, эта битва на земле. // Что иные поколенья, из пребудущих времен, // Не пойдут на пополненье скорбной славы их знамен». «Святой памяти» павших посвящены лучшие послевоенные стихи поэта. Среди них «Я убит подо Ржевом…», «В тот день, когда окончилась война…», «Та кровь, что пролита недаром…» Они трудно пробивались в печать, так как не соответствовали насаждаемому в литературе казенному оптимизму, исключавшему всякие раздумья о смерти.

В послевоенной лирике Твардовского мысль о нравственной ответственности живых перед теми, кто не пришел с войны, проходит своеобразным лейтмотивом: «суда живых не меньше павших суд». «Суровый атеист», чуждый всякой мистики, поэт был убежден, что «не избыть нам связи обоюдной. // Не мертвых власть, а власть того родства, // Что даже смерти стало неподсудно». Слышали однажды, как он по телефону отстаивал от редактора эти строки перед очередной публикацией стихотворения «В тот день, когда окончилась война…». Запомнилось, что отец говорил о безнравственности забвения…

Мы решили закончить эту книгу записью и стихами о взятии Берлина – 3 мая 1945 года: далее в тетради – вплоть до середины мая – идут наброски заключительной главы поэмы «Василий Теркин». О том, как поэт встретил День Победы 9 мая, можно узнать из воспоминаний его фронтовых товарищей. Вспоминал об этом не раз и он сам. В тот первый мирный день в маленьком немецком городке Тапиау (вблизи Кенигсберга) к дому, где располагалась редакция «Красноармейской правды», с утра потянулись бойцы и командиры. Они хотели узнать у газетчиков подробности последних известий, переданных глубокой ночью по радио. С сообщением об Акте о безоговорочной капитуляции Германии выступил Александр Твардовский. Именно от него бойцы узнали, что война закончилась. Александр Трифонович, прежде чем говорить об условиях капитуляции, сердечно поздравил всех с Победой. Художник О.Г. Верейский вспоминает, «как на залитой солнцем улице плакал пожилой солдат, как обнял его Твардовский, пытаясь успокоить. Солдат же бесконечно повторял одно и то же: «Сегодня люди перестали убивать друг друга!»

А вечером «все стволы палили в честь салюта». Из своего нагана палил в небо и наш отец с крылечка прусского домика – последнего военного пристанища редакции «Красноармейская правда». Опустошив барабан, он ушел к себе и заперся. Товарищи потом не сомневались, что именно той ночью он написал или начал писать заключительную главу «Теркина». Но ее пролог, начатый строками любимого Пушкина, уже был написан, а закончилась работа над главой лишь в июне. Однако в последней главе поэмы («От автора») действительно ощущается дыхание незабываемого дня 9 мая 1945 года. По приезде в Москву в конце мая – в отпуск – поэт собрал воедино наброски заключения к «Теркину», перенеся их в тетрадь недатированными. Судя по ним, можно заключить, что в майские дни, последовавшие за Победой, родилось посвящение ее «павшим памяти священной, // Всем друзьям поры военной, // Всем сердцам, чей дорог суд».

Поэту дорог суд не только современников, но и потомков.

Валентина Твардовская

Ольга Твардовская

1941

- Павших памяти священной,

- Всем друзьям поры военной…

22. VI

Война с Германией. Еду в Москву.

23. VI

В Союзе советских писателей СССР А.Т. оформляет документы для направления его в действующую армию. В Главное политическое управление Рабоче-Крестьянской Красной Армии (ГлавПУРККА) приходит за назначением на фронт.

Получает назначение на Юго-Западный фронт.

А.Т. – М.И. Москва – деревня Грязи (телеграмма)

Вечером будет машина выезжай без крупных вещей

24. VI

Интенданту 2-го ранга т. Твардовскому.

Командировочное предписание.

Приказом начальника Главного Управления политической пропаганды Красной Армии № 0045 от 24.VI.41 г. вы назначены литератором редакции газеты Киевского Особого военного округа «Красная Армия».

Срок выезда 24.VI.41 г.

Маршрут: Москва – Киев.

Корпусной комиссар Ф. Кузнецов[1].

М.И. вспоминает:

…Проводив его, я с детьми продолжала жить в этом доме, в этой деревне, хотя ни дом, ни местность мне не нравились…

Уехали мы с этой дачи после второго предупреждения о необходимости эвакуации, полученного из Союза писателей. Мы перебрались в Москву, а затем с очередной партией писательских домочадцев были направлены в Чистополь. Уже после окончания войны в одной из московских газет видела я фото: немцы в деревне Грязи. Чей-то труп на пороге избы.

Проводить А.Т. на фронт поехала я с Оленькой. Помню эту поездку. То стихавшие, то вдруг с новой силой возникавшие в вагонах рыдания. Тревожно-шумные остановки на маленьких станциях, где человеческая речь, гармошка и плач создавали звуковую волну горя, встречавшую и сопровождавшую поезд.

Проводы на фронт. Собрала белье, немного еды и положила в рюкзак маленькую подушечку – «думку»: не спать же в вагоне на собственном кулаке.

Потом упоминание об этой «думке» я читала в записках Андрея Малышки. Видно, ничего лучшего для подарка уходившему другу у Твардовского не нашлось, а так хотелось поддержать товарища, стихи которого ценил.

Провожать на вокзал он решительно запретил. Тогда я подумала, что не хотел он вызывать сочувствие товарищей видом женщины с младенцем на руках. Но уже после войны в записках Долматовского нашла иное объяснение: группа отъезжавших на Юго-Западный фронт сговорилась собраться на вокзале без сопровождающих.

25. VI

Отъезд из Москвы в Киев вместе с поэтами Е.А. Долматовским и Джеком Алтаузеном, получившими такое же назначени.

26. VI А.Т. – М.И. Станция Хутор Михайловский – деревня Грязи

…Выехали очень удачно – в мягком вагоне, так что и выспаться успели. Пишу тебе эту писульку на станции. Это уже близко к цели…

Р.Т. Из утраченных записей

…Поезд Москва – Киев остановился на станции, кажется, Хутор Михайловский. Выглянув в окно, я увидел нечто до того странное и ужасающее, что до сих пор не могу отстранить это впечатление. Я увидел поле, огромное поле, но был ли это луг, пар, озимый или яровой клин – понять было невозможно: поле все было покрыто лежавшими, сидевшими, копошившимися на нем людьми с узелками, котомками, чемоданами, детишками, тележками. Я никогда не видел такого количества чемоданов, узлов, всевозможного городского домашнего скарба, наспех прихваченного людьми в дорогу. На этом поле располагалось, может быть, десять тысяч людей. Здесь же был уже лагерь, вокзал, базар, привал, цыганская пестрота беженского бедствия. Поле гудело. И в этом гудении слышалась еще возбужденность, горячность недавнего потрясения и уже глубокая, тоскливая усталость, онемение, полусон, как раз как в зале забитого до отказа вокзала ночью на большой узловой. Поле поднялось, зашевелилось, тронулось к полотну дороги, к поезду, застучало в стены и окна вагонов, и казалось – оно в силах свалить состав с рельсов. Поезд тронулся…

27. VI А.Т. – М.И. Киев – деревня Грязи

…Прибыл в Киев, еду дальше к месту работы… По дороге картины, которые, конечно, легко представить. Но настроение у народа прекрасное…

Не знаю, налажена ли уже работа полевой почты, но не беспокойся, если в письмах будет перерыв.

Работать буду во фронтовой газете, как и было мне известно…

Город необычайно красив, древен и молод одновременно. Днепр – широчайший…

28. VI

А.Т. прибыл в Проскуров, где находилась редакция фронтовой газеты «Красная Армия». На совещании у полкового комиссара И. Мышанского, редактора газеты, А.Т. получает задание написать о Днепровской флотилии, защищавшей Канев.

Р.Т. Из утраченных записей

Еще была запись о Каневе, который был передним краем нашей обороны – еще за Днепром, – куда мы ездили уже из Киева, где выпускали свою фронтовую газету в помещении редакции одной киевской газеты. Еще был цел каневский мост железнодорожный, но по нему ходили машины. Помню тревожно-чистое голубое с легкой дымкой и золотистостью небо раннего полудня. Нытье моторов в пробке, образовавшейся у моста, невозможность куда-нибудь податься – взад или вперед – или выскочить в сторону: к мосту подводила насыпь, железнодорожная, разбитая машинами.

И ожидание, ожидание чего-то, что обязательно должно было произойти. Небо, решетки и переплетения моста, и внизу широкая, густая, отчасти стальная синева Днепра. О! – сказал кто-то коротко и, пожалуй, даже раньше, чем белый столб возник из синей воды и послышался тяжелый чох разорвавшегося в воде снаряда. Движение по мосту было медленное – по доскам, наскоро настеленным на балках и рельсах, – и уже совсем никуда нельзя было деться в случае чего с этого изнурительного конвейера. Перейдя мост, машины шли по правому срезу у насыпи, по такому узкому уступчику насыпи – как проехать одной машине. Это была сторона насыпи, обращенная туда, откуда бил немец. Мы уже были совсем близко от того места, где колонна заворачивала под котлован и люди начали разбегаться, в том числе и мы, ехавшие на грузовике целым отделением. Из наших тогда был легко ранен один человек. Это была по существу первая настоящая личная близость к войне, если не считать уже пережитых легких бомбежек.

Конец июня – начало июля

Встреча на пути в Днепровскую флотилию на берегу Трубежа с писателем Юрием Крымовым, где все попали под налет «юнкерса». Остановка в приднепровском селе Калиберда, откуда под непрерывной бомбежкой перебрались на корабли Днепровской флотилии.

М.И. вспоминает:

…Поездка в Канев имела непредвиденные последствия для А.Т.: он не привез материала «в номер». Со стороны редактора последовало замечание о невыполнении задания. Со стороны А.Т. – возражение, т. к. замечание было не в должной мере корректно. Этого конфликта слегка касается А.Т. в письме 26 августа.

Но о причинах, повлекших невыполнение задания, он не сообщает в письме… Посещение Днепровской флотилии, разгром которой совершился в дни боев под Каневом, тяжелейшее по впечатлениям, связалось в сознании с общим тяжелым положением на фронтах и с лично пережитым в поездке случаем под бомбежкой, когда лишь мгновенная реакция товарища спасла от неминуемой гибели…

6. VII

Первое выступление фронтового корреспондента А.Т. во фронтовой газете Юго-Западного фронта «Красная Армия» со стихами «Бей фашистские танки».

А.Т. – М.И. Киев – Москва

…Мы все время в движении. Здесь все совсем по-другому, это не Финляндия. Работать я еще толком не работал, т. к. редакция требует в первую очередь не стихов, а материала фактического, который дороже всего и труднее его добывать…

Из трудностей жизни самая главная – «недосып», то есть почти без сна. Но переношу все это довольно легко. Часок вздремнул, и свеж, как огурец… Очень радует одно: наши не боятся немца, презирают его и при малейших условиях необходимой организованности бьют его, как Сидорову козу. Не унывай, раздумывая о нашем отходе. Он будет, может быть, даже бо́льшим, чем ты представляешь, но это путь к победе. Родине нашей случалось и без Москвы оставаться на время, а не то что…

Р.Т. Из утраченных записей

…Еще впечатление природной красоты Украины, от самого своего западного края уходившей у нас из-под ног и колес в отступление. Я ее впервые увидел, Украину, если не считать двух-четырех концов пути в поездах Москва – Севастополь, Москва – Сочи. И увидел в такую медоцветущую пору – в последние дни июня. Как поразил меня запах в открытом поле, вдалеке от каких-либо садов или пчельников, густой, медовый запах, исподволь сдобренный еще чем-то вроде мяты. Я спросил у товарища украинца, чем это так пахнет, оказалось – пшеницей…

- Какие хлеба поднялись от границы,

- Как колосом к колосу встали они,

- Как пахнут поля этой ржи и пшеницы

- На утреннем солнце. Всей грудью вздохни…

- …Как будто я сам в Украине родился

- И белую пыль эту с детства топтал,

- И речи родимой, и песням учился,

- И ласку любимой впервые узнал…

Еще запись…

Прошли с боями, с бедами отступления чуть не тысячу верст, воевали уже не один месяц, а расположившись на привал в холодеющей к вечеру степи, полной запахов поздней печальной страды (картофельник, свежая яровая солома), запели. Запели простую душевную русскую песню, в которой даже про войну не было ни слова. Зато были слова о жизни, любви, родной русской природе, деревенских милых радостях и печалях. И странно: казалось, что ничего этого нет – ни немцев, ни великого горя, а есть и будет жизнь, любовь, родина, песня. Мать обнимет сына. Воин подхватит на руки выросшего без него сынишку. (Записано было гораздо лучше.)

11. VII А.Т. – М.И. Киев – Чистополь (письмо первое)

…Живу, конечно, напряженнее, чем где-либо раньше. Все это легко представить даже по газетам. В быту одно неудобство (собственно, не одно, но более понятное) – это то, что я путешествую врозь со своим чемоданом. То он впереди, то – я. Вчера удалось помыться горячей водой, и рубашку крайне нужно было сменить – купил какой-то апаш…

Написал несколько стихов, но все еще очень плохо. Писать приходится бог весть в какой обстановке. Это тяжело, когда чувствуешь, что тут бы слова нужны такие, с которыми на смерть людям идти, а глядишь – стишки, какие мог бы написать и не я, и не выезжая из московской квартиры. Конечно, если буду жив, все возмещу – ничего не забуду, но особенно важно было теперь, теперь говорить сильно и волнующе…

Волею судеб работаю я со следующими товарищами: Безыменский, Вашенцев, М. Розенфельд, Савва Голованивский (Украина) и др. Очень не повезло с редактором, но что же – свое дело я так или иначе буду выполнять…

11. VII А.Т. – М.И. Киев – Чистополь (письмо второе)

…Вчера послал тебе письмецо более пространное. Выезжать последние дни – не выезжаю, но работы хватает и на месте.

Частенько приходится бегать «от воздуха», но все это сущие тыловые пустяки. Люди живут, работают, пьют, едят и даже спят. В отношении к Армии народа, детей, женщин, занятых на разных работах, – столько трогательного, что не рассказать. М.б., напишу что-нибудь и на эту тему…

1. VIII А.Т. Д/а – газета «Известия»

Вношу через посредство вашей газеты в фонд обороны Родины Сталинскую премию в размере 50 000 руб., присужденную мне в текущем году.

А. Твардовский

5. VIII

А.Т. вместе с поэтами А. Малышко, М. Бажаном и др. выступает по радио, читает свои военные стихи.

- Когда ты летишь

- Поутру на работу,

- С земли своего

- Узнают по полету…

- …И, спинкой мелькнув

- Меж подсолнухов голой,

- Бежит на задворки

- Трехлетний Микола.

- Он долго и жадно

- Следит за тобой,

- Он тоже тебя

- Посылает на бой…

- А там за Днепром,

- За крутым поворотом

- Тебя уже видит

- Родная пехота…

- И вот развернувшись,

- Летишь ты обратно.

- Машина работает

- Ровно и внятно.

- И вновь под тобою —

- Прибрежные села,

- И щурится, глядя

- Под солнце, Микола.

- Кричит с огорода:

- – Ой, баба, ой, мама,

- Бегите, глядите —

- Тот самый, тот самый…

М.И. вспоминает:

…Стихотворение «Когда ты летишь» обязано поездке под Канев. Именно там увидел А.Т. малыша Миколку, угощавшего корреспондентов семечками; заслышав вражеский самолет, прятавшегося под лавку или укрывавшего голову подушкой. Трогательное упоминание об этом ребенке есть в письме А.Т. 12 октября. Обращает на себя внимание то, что А.Т. включал это стихотворение во все прижизненные издания, тогда как многие фронтовые стихи такого же и даже лучшего уровня он исключал из позднейших выпусков своих работ. Наверно, образ ребенка, встреченного в трагических обстоятельствах войны, особенно врезался в его память, и он, этот образ, восполнял несовершенство произведения, созданного в походных условиях первого военного года…

Конец августа

Встреча с Аркадием Петровичем Гайдаром, с которым Твардовский сблизился в 1940 г. А.Т. был одним из последних, кто видел Гайдара. В сентябре, отказавшись вылететь из окруженного Киева, военный корреспондент «Комсомольской правды» Гайдар остался в партизанском отряде. А 26 октября 1941 г. Гайдар погиб в бою под деревней Леплява Каневского района.

25. VIII А.Т. – М.И. (с оказией)

…Сейчас насчет переписки нужно подождать. Почта работает скверно, для этого есть тысячи причин… Но все же я должен тебя уведомить о главных моментах этой двухмесячной жизни. На первых порах у меня (не только у меня, но главным образом у меня) были тяжелые отношения с начальством. Редактор сильно хамил, а мне не повезло. В первой поездке я с непривычки (потому что ничего подобного не видел в Финляндии) немного опешил и вернулся без единой строчки материала. Ты, конечно, понимаешь, что раз я не нашел материала, значит, его действительно нельзя было собрать, но на языке военного это было невыполнение боевого задания. Сразу же я поехал в новую поездку и возвратился с богатым материалом. С тех пор езжу и пишу благополучно. А редактор, сильно нахамив, вдруг осекся и ведет себя по отношению ко мне излишне хорошо. Доходит до того, что я должен сам добиваться поездки на фронт. Кстати сказать, мы говорим «на фронт», хотя сами находимся на самом настоящем фронте. Под Киевом бои…

Теперь о работе. Я пишу довольно много. Стихи, очерки, юмор, лозунги и т. п. Работа, говорят, хороша. Попросту сказать, на редакционных совещаниях она неизменно получает лучшую оценку. Сам же скажу, что все это, конечно, газетное, иного и требовать сейчас от себя не приходится. В центральную печать редко передать удается что-нибудь… Я об этом не тосковал бы, но мне хотелось бы, чтоб ты хоть изредка могла видеть мое имя в печати, а значит, и знать обо мне, что я, как говорится, жив-здоров…

Ты, наверно, знаешь, что премию я отдал в фонд обороны. Я не мог с тобой переговорить предварительно, но я был абсолютно уверен, что ты это одобришь, и так как эти наши с тобой деньги, то вместе со мной и ты внесешь свою половинку. Дорогая, это – боевой самолет, а как они здесь нужны, я имел возможность убедиться…

М.И. вспоминает:

…Государственная премия, присужденная за поэму «Страна Муравия», неприкосновенным капиталом хранилась в сберкассе. С нею связывались планы улучшения жилья: покупки где-то под Москвой избы или иного недорогого строения. Сообщение в газете было первой вестью о Твардовском, полученной в Чистополе. Весть эту принес кто-то из знакомых. До этого был большой перерыв в переписке, то есть после выезда из Москвы я не имела от А.Т. никаких известий. Вокруг же было столько неизвестности, исчезновений и слухов, слухов.

Засидевшись в Грязях, я с детьми была устроена в очередную эвакуационную группу так поспешно, что выехала лишь с несколькими рублями. Я пыталась получить выдававшиеся тогда вкладчикам, кажется, двести рублей, но для этого нужно было выстоять огромную очередь, потратить 2–3 часа, которых у меня не было. Из Чистополя я послала заявление в Москву о переводе вклада. Сделать это я могла потому, что на текущем счете имелось распоряжение Твардовского о праве моем пользоваться вкладом. Из Москвы пришел ответ с просьбой указать новую сумму: за это время пришло какое-то денежное поступление. Пока происходила эта финансовая переписка, в Чистополе появилась «Правда» с сообщением о переводе премии в фонд обороны. Об этом решении я уведомила сберкассу со своей стороны.

Не могу не вспомнить о реакции М.В. Исаковского, знавшего условия нашей жизни и жившего в Чистополе тоже довольно стесненно. Негромко и раздумчиво он сказал: «Надо было перевести половину…» Как будто уже тогда он знал, что конец войны не близок.

А ведь уезжали мы под уговоры не брать с собой «ничего лишнего», под обещание: «Вы скоро вернетесь». Да и сами мы помнили лозунги о своей и чужой территории. Словом, тронулись налегке. Ни теплых вещей, ни продуктов, хотя бы на первое время…

И теперь, по прошествии уже стольких лет, вспоминается испытанное тогда чувство облегчения и радости: значит, жив! Значит, цел!.. Значит, слухи о плене, о гибели – вздор!

А потом надолго пришли раздумья: что же пришлось ему пережить, что испытать, увидеть такое страшное, что решил он взять эти деньги у собственных детей?

Это были первые проблески понимания того, что происходило за пределами нашего Чистополя… Теперь я чувствовала, что война надолго, мы приехали надолго, надо набраться терпения, смотреть за детьми, растить их. И писатель Александр Твардовский поступил правильно.

Сносно жить в Чистополе мы стали после получения от А.Т. аттестата. Особенно в начальные месяцы эвакуации. Потом, когда рынок поднимал и поднимал цены, а приезжих прибавлялось, жизнь подорожала. Но, как писал наш автор, находясь на фронте:

- …бывает хуже,

- А покамест можно жить.

26. VIII А.Т. – М.И. (с оказией)

…Несмотря на продвижение противника, на сдачу городов ему нашими войсками, это истинная правда, что силы наши увеличиваются. И может быть, недалеки дни, которые будут идти под знаком более радостных для нас известий со всех фронтов… А кроме того, скажу тебе из личных наблюдений: наши люди перестали испытывать страх перед немецкой техникой и прочим. А самого немца просто презирают. Он храбр, покамест не встречает отпора, а то сразу превращается из волка в овечку… Я томлюсь иногда, что грозное величие происходящего не могу взять в соответствующие слова. А потом вижу, что фельетоны «прямой наводкой» такое полезное и реальное дело, такая нужная сегодня, сейчас вещь, что можно не считать себя бесплодным и в это время. Конечно, все потом будет написано заново. Копии стихов посылаю тебе.

…«Посылка» – посвящено тебе…

- С любовью, с нежностью примерной

- Сестры иль матери родной

- Был этот ящичек фанерный

- Отправлен женщиной одной.

- В письме без штемпелей и марок

- Она писала заодно,

- Что посылает свой подарок

- Бойцу. Какому? Все равно…

- И на войне, вдали от дома,

- Мне почему-то сразу вдруг

- Напомнил почерк незнакомый

- Тепло твоих родимых рук.

- И очертанья каждой жилки,

- Что были так привычны мне.

- И радость маленькой посылки

- Я ощутил вдвойне, втройне.

- И я подумал, что, наверно,

- И ты, как водится оно,

- Отправишь ящичек фанерный

- Бойцу. Какому? Все равно…

- В пыли, в дыму передних линий

- К машине почты полевой

- Придет он, весь в засохшей глине,

- Чтоб получить подарок твой.

- Пять раз, взволнованный до пота,

- Твое письмо он перечтет.

- И улыбнется, вспомнив что-то,

- И губы черные утрет.

- И вновь пойдет, – я это знаю, —

- Поверь, жена, невеста, мать,

- Поверь, страна моя родная, —

- Еще храбрее воевать!

6. IX А.Т. – М.И. Киев – Чистополь