Отрывки из обрывков бесплатное чтение

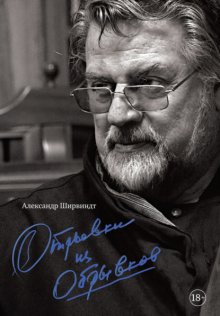

Фото автора на обложке: Юрий Рост

В книге использованы материалы из семейного архива автора.

© Ширвиндт А.А., текст, 2022

© Рост Ю.М., фотография на обложке

© Оформление. ООО «Издательская Группа «Азбука-Аттикус», 2022

КоЛибри®

Как бы так исхитриться, чтобы потенциальный читатель, раскрыв книжку и прочитав первые две строки, не положил со вздохом ее обратно на прилавок. Главное – с ходу заинтересовать читателя, а лучше заинтриговать. Классикам проще – открываешь Пушкина: «Я приближался к месту моего назначения». Сразу хочется узнать, доехал ли, что это за место и кем его назначили. Или Олеша свою знаменитую «Зависть» начинает: «Он поет по утрам в клозете». Остро хочется узнать его репертуар и что он там еще делает. Я тоже могу так начать. Например: «По утрам он мучительно мочился», но попахивает плагиатом и очень грустно, а хочется радости.

На фонарных столбах вдоль Обводного канала в Петербурге висят объявления о товарах повседневного спроса: «Куплю паклю», «Продам корыто в хорошем состоянии. Недорого». И среди них – листочки с текстом от руки, с ошибками: «Приходите на улицу Большую Морскую, дом 102, подвал, койка первая слева. Палучити удовольствие. Маруся».

Кроме Маруси и меня, никто сейчас от руки уже не пишет. А раньше писали. И в издания настоящих поэтов и писателей всегда включали копии отдельных страниц рукописей. Пушкин и Толстой писали неразборчиво. Я со своими рукописными листочками где-то посередине между рекламой дешевых проституток и «клинописью» Пушкина и Толстого – и по почерку, и по таланту, и по доставлению удовольствия.

Мои листочки синего, желтого и розового цветов называются «стикеры» и крадутся из театра, где мне их накупила мой секретарь Леночка, с разрешения бухгалтерии и дирекции, которые думают, что я их использую для распределения ролей в будущих премьерах. А я на них мыслю и прилагаю к данному изданию для красоты и утолщения.

Отрывок 1. Про книги. Эту и другие

Сегодня всякая философия превращается в соревновательно-разговорную эквилибристику. Мы дожили до такого времени, когда никому не может прийти в голову, что кто-то говорит правду. Без идеологии очень трудно. Мы не можем, потому что привыкли и впитали с молоком создателей, что она незыблема. Все рухнуло. Ищем. Но поиски идеи нельзя подменять просто сомнением. Идеи тем и опасны, и прекрасны, что вынуждены быть гениальными. Даже во времена так называемого «застоя», мечта была незыблема. Великие устои жуткого застоя. Маяковский, где ты? Думаю, что сегодня, дабы не погрязнуть в пучине доморощенно-бесстыдных философских выкладок, нужно искать радость. А радость – это всегда случайность, вернее случай. Этот случай и привел меня снова к письменному столу.

Однажды записывали видео для YouTube-канала сына Миши и хвалились нашим родовым имением в виде дачи. Миша ссылался на нашу литературу: свою книжку «Мемуары двоечника» и мои опусы. Все книжки разложили на деревянном столе посреди огорода, и было ощущение, что я сижу в саду сельской библиотеки. А так как все сельские библиотеки давно закрыты, мы с ребенком выглядели как этакая «выездная сессия остаточного книголюбия». Я взорлил, а потом стали меня будоражить мысли: кому эти книжки интересны? Если мемуары не скрашены иронией, они вообще не нужны. А когда все время думаешь о том, что должно быть смешно, убегает смысл. Не всегда то, что важно, обязательно смешно, и наоборот, но если не можешь не писать – пиши.

Хочется, чтобы книжка была разумных размеров. Тоненькая – говорит о нищете духа, интеллекта и сведений. Правда, тут возможны издательские уловки, которые скрашивают дебилизм автора. Листал прекрасно изданную мемуаристку, где на каждой странице – одна фраза или даже одно слово. Страница – в золотой окантовке, и написано: «Ах!» А на следующей: «Ох!» Потом: «Ух!» Дальше: «Эх ты!» И вот уже четыре страницы. Или еще прием: в настоящих воспоминаниях обязательно надо кого-то благодарить. «Автор благодарит профессора Финкельштейна за прекрасную идею создания этих воспоминаний, мадам П., которая любезно предоставила архивы своего покойного мужа Х., а также маму и папу…» Вот уже четыре страницы бессмыслицы.

Есть и другая крайность. Мой друг – умный, ироничный, честный и очень долго принципиальный Юрочка Рост – принес мне свою книжечку. Когда я попытался эту вещицу полистать, то понял, что удержать в руках я ее не смогу. Пожаловался жене. Тогда она вынула из моих рыбацких аксессуаров безмен, которым я взвешиваю пойманных ротанов, и прицепила его к опусу Юрочки. Выяснилось, что книга весит 3 килограмма 560 граммов. Такого бы леща! И жена запретила мне в моем возрасте и состоянии читать такую тяжелую литературу. Я спросил Роста: «Ты подарил эту брошюру. А как ее читать?» Он говорит: «Читать книжки нужно сидя у стола». Но у стола можно читать минуты три, потом носом клюнешь в стол. А если на нем лежит такой кирпич, можно разбить нос навсегда, и это отрешит от чтения как занятия и возненавидишь автора, что в отношении Роста для меня немыслимо!

Сегодня книги переводят в электронный вид и в тоненький горящий экранчик помещают полное собрание сочинений Диккенса. Это, с одной стороны, настораживает, но с другой – радует: нажал кнопочку – там большие буковки, планшетик нетяжелый. Говорят, уже есть звук якобы перелистываемых страниц. Осталось только имитировать храп читателя и падение книжки на пол, чтобы было ощущение, что читаешь раритетное издание 1729 года.

Очень часто я понимаю, что все, что с вожделением произвожу на бумаге, я уже где-то читал. Напрягаю сознание – и получается, что не только читал, но и писал. Кидаюсь к томам моих прошлых нетленок и с ужасом осознаю: так и есть. Бросился звонить в издательство, но вовремя остановился и стал размышлять. Во-первых, красть у самого себя не подсудно. Сел и придумал шесть причин, по которым можно не стесняться говорить, думать и писать одно и то же.

1. Так делают все.

2. Никто и никогда, включая автора, ничего не помнит.

3. Повторение – мать учения.

4. Могут неожиданно просочиться крупицы свежего.

5. Одна и та же мысль, выраженная разными словами, считается новой.

6. Не придумал.

Надеюсь, что люди, которые любят натуральный продукт, купят бумажную книжечку. Ее надо издавать так, чтобы можно было переворачивать страницы. Если она плохо склеена, то, когда начинаешь ее раскрывать, она ломается – и получаются две книжки. А если замурована намертво или не раскрывается до конца, приходится носом держать левую половину, чтобы правым глазом читать следующую страницу. Я издал бы инструкцию, которую следует изучить до прочтения книжки. Это очень сложный процесс, много рифов нужно обойти.

Желательно, чтобы мою книжку хотели дочитать хотя бы до середины и чтобы не вызывали отчуждение наивность, глупость и старомодность автора. Некоторые вообще читают первые две страницы и последнюю. И вполне достаточно для понимания сюжета и грамотности классика. Так я читаю пьесы графоманов. Их тонны. Моя секретарь Леночка говорит: «Вам прислали пьесу. Член Союза писателей рекомендует этого автора – он уверен, что это молодой и необыкновенно одаренный драматург, спектакли по его пьесам все время идут в Сыктывкаре. Очень просят прочесть пьесу “Жил Коля”». Нельзя сразу сказать Лене: «Не печатай, не трать дефицитную бумагу». А вдруг? Поэтому всегда прошу распечатать пять первых страниц и последнюю. Если я читаю начало: «Коля, входя…» – говорю Лене: «Дальше не распечатывай». А если что-то мерещится, прошу вывести на бумагу еще десять страниц. Когда все-таки на десятой странице возникает: «Коля, входя…», «Маша, лежа…» – больше не прошу распечатывать. Так же, наверное, и с книгой. Надо представить какого-то человека, который ее купил. Не сосед дал почитать или сам украл в библиотеке. А если купил и нарвался, какая ненависть возникает в душе читателя к автору. Могут тебя подкараулить и твоей же книжкой убить. И тогда можно будет сказать: «Погиб как писатель – на боевом посту».

Мне самому читать нечего – я уже все прочел. В чем сейчас прелесть чтения? Например, мой друг Вадик Жук прислал мне свои замечательные стихи, изданные тиражом три с половиной экземпляра. Я прочитал и позвонил ему. Прошло полмесяца. Я взял их снова и читаю, как в первый раз, потому что ничего не помню. Помню только, что хорошие. То же с книжками моей любимой Виктории Токаревой. Вся дача завалена ими, читаю, наслаждаюсь. В самих книжках много повторов, и я еще читаю восемь раз. Какие-то просветы случаются: «Ой, я же это, б…», «А! Я вроде… Не может быть!» В этом плане склероз – подарок.

Вика Токарева (с моей точки зрения, уникальный литератор) позвонила мне, что она делает раз в 27 лет, и произнесла в трубку, как будто мы с ней только вчера расстались: «Шура, привет, это Токарева. Я тут книжку твою прочитала. Что я могу тебе сказать? Ты просрал свою жизнь. Чем только ты ни занимался, а надо было писать» – и повесила трубку.

Графомания – очень опасное занятие, потому что ощущение собственной гениальности порой разбивается о мнения. Но иногда на тебя обрушиваются мини-рецензии людей, которых любишь и уважаешь. Пока меня читают Токарева, Ким и Рост, считаю себя писателем.

Выяснилось, что еще несколько человек считают меня писателем. Андрей Максимов написал в газете: «Если я скажу Александру Анатольевичу, что он писатель, он ответит что-нибудь вроде: “Да ну, ладно”. После чего нальет чего-то или угостит пирожком. Но он – писатель. Прочитав уже не первую его книгу, вынужден констатировать сей факт». Михаил Мишин заметил: «“Опережая некролог”. Так он назвал свою новую книгу. Бодрящее название впечатляет, но не удивляет – все-таки давно знакомы. Удивляет, что он пишет все лучше – приходится изображать отсутствие зависти».

Эту же книжку, «Опережая некролог», я подарил замечательному поэту Юрию Ряшенцеву и получил от него рекомендацию в Союз писателей Москвы. В ней он, в частности, писал: «Обращение к писательскому труду для артиста не редкость. Несколько звучных актерских имен по праву известны как авторы серьезных книг. Сцена – прекрасная площадка, трамплин для занятия литературой. Но книги Александра Ширвиндта отличаются тем, что это прежде всего писательские книги. Как ни странно для автора, одно появление которого вызывает у зрителей улыбки, очень скоро переходящие в хохот, книги Ширвиндта – грустные. Это размышления о беспощадности времени – не нашего, сегодняшнего, а вообще времени как философской категории… У меня нет сомнений, что присутствие такого автора, как Александр Ширвиндт, в Союзе писателей Москвы полезно прежде всего самому Союзу».

Завидую людям, которые живут с ощущением собственной уникальности и гениальности. Один очень известный актер и музыкант, не буду называть фамилию, ныне покойный, тоже считал себя писателем и всегда мне говорил: «У тебя хорошая книжка, я ее прочел. Но слушай, что я написал!» И он практически пересказывал мне все свое эссе с рефреном: «У тебя милая книжонка, но слушай дальше». Я спрашивал: «Значит, мне читать уже не нужно?» Он говорил: «Нужно, это я так, фрагментарно». А другой очень известный человек подарил мне собрание своих мудрых мыслей и афоризмов – он, видимо, набрался мудрости от Сократа и Гомера. На книжке надпись: «Дарю тебе это произведение, чтобы ты обсмеялся». Я ни разу не улыбнулся. Теперь, как и он, мечтаю, чтобы мой читатель обхохотался и обревелся.

Вздохи под названием «Подводя итоги» – опасная вещь. У одних итоги – на трехтомник, у других – на заголовок. Если затеял (а сейчас это модно) литературно-мемуарно, телевизионно или кинематографически подводить итоги, всерьез это делать невыносимо. Когда я стал великим русским писателем, то при предложении написать следующий опус начал опасаться, что впаду в самовлюбленность, не подкрепленную сутью, и могу стать объектом высмеивания кого-нибудь вроде гениального советского пародиста Александра Архангельского. У него есть «Литературные воспоминания Аделаиды Юрьевны Милославской-Грациевич под редакцией Корнеплодия Чубуковского». Сначала там идет текст якобы от редактора: «Автор воспоминаний Аделаида Юрьевна Милославская – вдова поручика артиллерии Иоаникия Степановича Грациевича, умершего в конце прошлого столетия от крупозного воспаления легких. Воспоминания Милославской-Грациевич рисуют яркую картину тех тусклых условий, среди которых приходилось жить и бороться поколению людей конца прошлого столетия…» И дальше – главы. Перед первой – «Прадед. Прабабка. Дед. Бабушка. Братья прадеда. Сестры прадеда. Братья деда. Сестры деда. Отец. Мать. Братья и сестры отца. Дядя. Тетя. Переезд в Березкино. День ангела деда». Процитирую кусочек из одной главы: «По смерти дедушки я вскоре познакомилась с моим будущим мужем – Иоаникием Степановичем Грациевичем. Отец его, Степан Иоаникиевич Грациевич, был женат на Федоре Максимилиановне, урожденной Святополковой, умершей от родов и оставившей детей: Иоаникия, Акилину, Димитрия и близнецов: Анания, Азария и Мисаила…»

Возникают бесконечные сомнения: писать ли мемуары и называть ли это потом литературой? Надежда на то, что мемуары станут учебником жизни для потомков, призрачна. Во-первых, никто не вспомнит, что это был за мыслитель, если это не Сократ или Маркс. Во-вторых, все воспоминания основаны на личном опыте, а он устаревает через короткое время. Но если так называемое произведение принесет хоть какую-то – пусть в микроскопических, гомеопатических дозах – пользу следующим поколениям, наверное, имеет смысл пробовать.

Юные персонажи повести Рэя Брэдбери «Вино из одуванчиков» с ужасом констатируют, что, оказывается, взрослые тоже не все знают. Становясь взрослым, моментально становишься старым. Становясь старым, начинаешь сомневаться, а был ли ты молодым. Вообще начинаешь сомневаться во всем и брюзжать. Начинаешь брюзжать – становишься старым муд…ком или дураком, кому как интереснее. Накопление богатства – духовного, материального, профессионального – мистика. Все равно «благодарные потомки» разворуют и переосмыслят. Да, я не знаю всего. Но то, что я знаю, – знаю на отлично. Настырная капля моей старомодности – это не ложка дегтя в бочке меда и не ложка меда в бочке дегтя. Я пытаюсь достучаться до нескольких идентично мыслящих особей (желательно молодых), чтобы, как это было модно когда-то, дать информацию к размышлению. Но все-таки есть опасность, что это всплеск старческой эмоции, обреченный на молодежную усмешку. Мне хочется, чтобы читатели подумали о балансе «сегодня» и «вчера». На моем незначительном примере.

- Увы! Наш путь недолог!

- И помни: как халтуру

- Господь нас спишет с полок

- И сдаст в макулатуру[1].

Желание всех поделиться своей неожиданной, мощной и необыкновенно оригинальной жизнью зашкаливает. Сейчас, когда на это желание еще навалилась техника, само слово «писатель» бессмысленно. Никто не пишет – все только наговаривают на диктофон и друг на друга. Мне нравится анекдот: «Чем занимаешься, милок?» – «Пишу, бабушка». – «И что? Отвечают?»

Часть произведения, которое вы держите в руках, наговорено, поскольку печатать я не умею, а то, что я пишу ручкой, редакторы называют клинописью и отказываются расшифровывать. Три четверти времени занимало инструктирование, как во время изоляции увидеть собеседника по скайпу и наговорить смелые мысли. Невестка 67 раз тыкала моим пальцем в ноутбук:

– Вы куда его ведете?

– Кого?

– Курсор!

– А куда надо?

– Да я же вам сказала: наверху – экранчик.

…Куда?! Это не экранчик. Это отмена.

Так продолжалось сутками. Наконец я научился – все, спасибо, поцелуй, счастье, банкет.

На другой день говорю: «Сейчас я пойду разговаривать по скайпу». Открываю «сундук». Ну и куда? И все начинается сначала. Минут десять я курсором пытаюсь не промахнуться и попасть в значок с изображением камеры. Потом долго бегаю по дачному участку с этим нелегким «сундуком», чтобы найти место, в котором он поймает интернет. И только где-то в дальнем углу помойки он наконец начинает светиться лицом собеседника.

И тогда около этой свалки просишь поставить какой-нибудь стул и, невзирая на контейнеры с рассортированными отходами, диктуешь нетленное произведение.

Мой любимый внук Андрей вынужден, вздохнув, оторваться от преподавания онлайн на юридическом факультете МГУ и создавать памятку для дебила-деда. Прилагаю.

У настоящих писателей есть дневники. Слово «дневник» подозрительное. Почему дневники? Скорее это должны быть ночники. Человек прожил день, что-то у него было с желудком или рассудком, потом он упустил нужную бабу, потом у него на работе кто-то рубль украл, потом он пришел домой, поахал, выпил 50 граммов, смотришь – уже ночь и сел писать воспоминания. Значит, это «ночники». У меня точно «ночники».

Мои рукописи создаются ночью: когда просыпаешься и идешь зачем-то в туалет, возникает мысль. С годами походы все чаще бессмысленные, пребывание там все кратковременнее, а вот переход от койки до пункта назначения довольно долгий, можно вспомнить, что произошло днем, и сделать запись в «ночнике».

Недавно я читал… Нет, сейчас не говорят «читал», перечитывал воспоминания младшей дочери Льва Толстого Александры, всегда и во всем поддерживавшей отца. Софья Андреевна дико боялась не только намерения Льва Николаевича отдать землю крестьянам и отказаться от авторских прав на свои произведения, передав их в общее пользование, но главное – дневники, которые он писал втайне от нее и прятал, чтобы она не нашла.

У меня есть дневники начала театральной деятельности, но я никогда не садился, не брал в руки гусиное перо, чтобы с чашечкой кофе их листать. Всю жизнь я писал на обрывках газет и кусочках пьес. Просто иду куда-то, или пью с кем-то, или лежу с зачем-то, и вдруг, неожиданно, приходит мысль – тогда я ее записываю. И это правильно, потому что, во-первых, все забывается через секунду, а во-вторых, сейчас, по прошествии 60 лет после окончания писания дневников, понимаю, что я был дико остроумный, а сколько моих мыслей, фраз, афоризмов, неожиданных речовок не зафиксировалось.

Я знаю людей, за которыми ходят секретари и судорожно записывают, что те вякнули. И потом издаются многотомники. А обо мне пишут: «мастер импровизации». Но за мной никто не ходит. Сейчас уже, правда, и не имеет смысла. Когда уже почти ходишь под себя, секретарям ходить за тобой бессмысленно. Импровизация – это радостная, неожиданная, спонтанная находчивость, а не вынужденная необходимость.

Как-то, в голодные 20-е годы прошлого столетия, в дружеской литературной компании известный переводчик Киплинга Валентин Стенич, сидя у нищенского стола, вдохновенно импровизировал: «Хорошо, знаете ли, друзья, войти с морозца домой, сбросить соболью шубу, открыть резную дверцу буфета красного дерева, достать хрустальный графин, налить в большую серебряную рюмку водку, настоянную на лимонных корочках, положить на тарелку несколько ломтиков семги… и, подойдя на цыпочках, приоткрыть дверь и провозгласить…»

– Барин, кушать подано! – бесстрастно закончил Зощенко.

Меня тоже иногда осеняет. На открытии сезона Центрального дома актера шутили, пили, старались сделать уютно. Выступал замечательный пианист Юрий Богданов, который рассказал, что Шопен создал ноктюрн для одной левой руки. Сел к инструменту и стал его демонстрировать. На что я не выдержал и вякнул: «Вот Шопен – гений! Два столетия назад создал ноктюрн для параолимпийцев». Кто-то шикнул, кто-то засмеялся. Великое всегда воспринимается неоднозначно.

Замахиваться на исповедальность – кокетство. Наше поколение жило с поджатым хвостом. Он был поджат настолько, что, когда наступила свобода, его уже нельзя было разогнуть. Откуда взяться честности? Все равно получается, что был хорошим – с ошибками, трусостью, вынужденными предательствами, но хорошим. Никто не напишет: «Я подлец». Хотя и это было бы кокетством – надеждой на читательское «Во даёт!».

Отрывок 2. Репетиция апокалипсиса

Суммарно и накопительно впитывая в себя действительность, приходишь к тому, что всякий смысл бессмыслен!

На моем веку были и фашизм, и антисемитизм, и атомные бомбы. Но все это было очагово. Я – не о степени страшности, а о масштабах. Вселенскую катастрофу я не припомню. У меня ощущение, что сейчас репетиция апокалипсиса, что «оттуда» пришел сигнал. Они нагляделись на нашу земную бессмыслицу, решили послать нам сигнальчик и посмотреть, как мы отреагируем. Казалось бы, все наши местечковые и местные проблемы должны отпасть, потому что наша возня не сопоставима с тем, что навалилось.

Когда в начале пандемии стали кричать: «Давайте всемирно объединяться!» – еще была надежда. Но потом появилась язвительно-сострадательная статистика: в Америке умерло больше, чем им хотелось, а у нас меньше. Тут я понял, что это конец. Во все времена эпидемии приводили к атрофии человеческих чувств: сострадания, скорби. Привыкаемость – человеческая суть. Статистика ощущается как строчки новостей, а не как конкретные гробы.

Сколько раз человечки ёрничали по поводу очередного несостоявшегося конца света: «Опять проскочили мимо апокалипсиса». Дохихикались. А ведь сигналы и прежде были. Отменили настоящую зиму. Наблюдательные люди могли заметить, что в лесу исчезли пирамиды муравейников. Эти мудрые труженики, очевидно, испугались грозящих перемен и куда-то передислоцировали свое вековое общежитие. Просыпаются давно умершие вулканы и гейзеры, соседние галактики все чаще бросают в нас камни. И вот на тебе – пандемия.

На планете – перепуганные страны, в которых никогда не было настоящих катаклизмов. А Россия только так всегда и существовала: то чума, то блокада, то революция, то голод. И ничего, живем. Вся прелесть нашей страны в том, что нам ничего не страшно.

Всех посадить или сослать даже с нашим опытом – проблематично. Решили воспользоваться карантином. Чем безвыходнее ситуация со спущенным на нас из космоса «корявовирусом», тем трагичнее выглядят люди, от которых должно что-то зависеть. Нужны решения. Решать могут только деспоты или великие специалисты. Их – огромный дефицит. Страшное понятие времени «удаленка». От чего удаленка? От смысла? От привычной обывательской жизни? Попытки найти виноватых на стороне только усугубляют безвыходность. Очень хочется все это пережить и перейти к приближенке, чтобы ощущать плечо друга, а не полтора метра пустоты.

Лежал с модным заболеванием в 52-й больнице под опекой врача от Бога Марьяны Лысенко. Меня спросили, как я переживаю неожиданно нахлынувшую на меня в связи с заболеванием популярность. Все СМИ набросились на это событие. Мне больше хотелось бы иметь безвестность здоровым, чем славу в реанимации.

Через полгода возник вопрос, надо ли вакцинироваться. 50 % опытнейших вирусологов и врачей говорили: «Ни в коем случае». Другие 50: «Бегите срочно». Как 87-летнему обывателю себя вести? Сдали анализ на антитела. Если бы я понимал, что это за антитела! Много тела – это плохо, а антитела – это хорошо? Пытаюсь спросить, посылают или говорят: «Вы все равно не поймете». При этом все вокруг, слыша вопрос, привились ли, делают загадочно-сытое лицо и произносят: «Хм, у меня 567 антител». А им в ответ: «Это по шкале Бзедедидзень. А по шкале Буздебудзень это всего 13. Хотя тоже неплохо». Когда сказали, пусть старье сидит дома, сейчас третья волна четвертого наполнения, мне пообещали: «Справку найдем, что у вас полно антител». Новый бизнес: в подземном переходе покупаешь эти антитела за десять тысяч – и гуляй, рванина. В итоге все-таки привился.

«Самоизоляция» – неправильное слово. Изолировать себя можно в барокамеру. А у нас это не самоизоляция, а перемена образа жизни, что всегда тяжело для психики и чревато неврастенией. Мы, люди в основном бегающие, не привыкли сидеть на месте. Говорили, на карантине начнем наконец читать, философствовать, займемся детьми. Но, если человек никогда в жизни не видал книги, с чего вдруг он бросится к Тютчеву? Если только в карантине узнал, что у него есть дети, кроме осатанения и неумения, не будет ничего. Слезливое удивление от неожиданного обретения на карантине детей, жен, дома, быта и кошек не спасает от суицида и семейной поножовщины.