О теле души. Новые рассказы бесплатное чтение

Серия «Улицкая: новые истории»

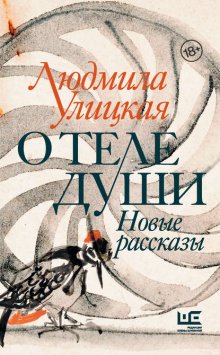

Художественное оформление Андрей Бондаренко

В оформлении переплета использованы рисунки Андрея Красулина

Фото автора на переплете Като Лейн (Cato Lein)

Книга публикуется по соглашению с литературным агентством ELKOST Intl.

© Людмила Улицкая, all rights reserved

© Бондаренко А.А., художественное оформление, 2019

© ООО «Издательство АСТ», 2019

Подружки

Мне не надо других…

Вместо предисловия

Амазонки, девчонки, старушки-подружки мои,

в сапожках пестроцветных, в галошах, в сандальях,

босые

хороводом поющим, беспечным, трамвайным,

шумливым, порою визгливым

все вращаются, скачут и пляшут кто твист кто

кадриль.

Танцы мира священны,

а пение их таково, что больных исцеляет, детей

усыпляет,

но мертвых вернуть не умеет,

хоть, может, научится вскоре.

Как прекрасны подруги кудрявые в косах венками

и бритые наголо,

с черепами как шар из слоновой сияющей кости,

в лохмах, дредах, в кудрях гиацинтовых нежных,

на легких ногах, на пуантах одна, и вприпрыжку

другая,

та в инвалидной коляске, а за нею подруга

с клюкою трехногою, после инсульта.

Скачут юные, сиськи которых заточены остро,

вислогрудые скачут, и сливы сосков подлетают,

играя,

плоскогрудые девочки скачут, руками свой срам

прикрывая венком из укропа…

Я люблю вас, подруги, за ваше веселье и верность,

за добро и за щедрость,

за то материнское чувство, с которым

вы склоняетесь к малым и слабым, пусть хоть

мышь, хоть лягушка,

не то что дитя человечье.

Танька, Зоя, Лариса, три Наташки, Диана, Ириша,

Катя-Лена, Тамара, Илана, Кристина и Ганна-Мария,

Настя, Катя, Киоко… Маша, Маша, конечно, едва

не забыла, потому что ушла так давно,

что детишки родили детишек, и выросли внуки…

а из тех, что ушли, хоровод обращается выше,

подними только взор

и увидишь веселые пятки, или тапки покойников

хлипкие и саванов их белизну —

Вера, Катя и Оля, Тамара, Гаянэ и Марина, Ирина

и Натали…

Вместе прожили жизнь, на руках вынося все

печали,

помогая друг другу тащить чемоданы, гробы

и картошку,

отрыдав на грудях друг у друга все страсти-

мордасти,

все измены, аборты, предательства, обыски,

стыдную зависть.

Мы друг друга учили прощать, но сначала мужей

уводили,

и блудили, и лгали, и вытворяли такое,

что потом на коленях стояли в слезах и молили,

и ждали друг от друга прощенья и милости,

сестринской ласки и дружбы.

Мне не надо других, я люблю этих ветреных,

мудрых,

бесстыдных, обольстительных, лживых,

прекрасных, суеверных и верных,

умнейших и дур беспросветных, у которых учиться

могли бы и ангелы в небе…

Мне нужны вы такими – да и я вам под стать.

Дракон и феникс

Когда оставалась всего неделя, но никто об этом не мог знать, Зарифа попросила Мусю набрать номер и сразу же продиктовала цифры.

– Какая все же у тебя память исключительная, – в тысячный раз восхитилась Муся. Но Зарифа давно привыкла к этому восхищению и сказала довольно строго: «Соедини меня».

Хотя у Зарифы был секретарь, Муся выполняла секретарские обязанности лучше любого секретаря. Да и английский у нее был лучше, чем у секретаря, и уж точно лучше, чем у самой Зарифы. А также русский, французский и даже греческий с недавнего времени, но сейчас это уже не имело значения.

Муся набрала номер с незнакомым кодом, ответил мужчина длинным распевным «Аллоу», и Муся придвинула трубку прямо к уху Зарифы, чтобы той не приподниматься. Заговорила она по-азербайджански, и голос ее налился силой и лаской. Муся немного понимала этот язык, хотя никогда не говорила – она училась в русской школе когда-то мирного армяно-азербайджанского городка, и в той школе русских была половина, а оставшуюся половину составляли армянские и азербайджанские дети самых образованных людей города, из тех, кто понимал, что за хорошим образованием ехать надо в Россию. К концу обучения у ребят был почти такой же хороший русский, как у их учителя Алиева, русофила и пламенного коммуниста. Школа эта была в своем историческом прошлом русская, к тому же первая женская во всем Карабахе. И учителя были как на подбор старые, вроде музейных экспонатов. Учителя и ученики этой школы обладали одной особенностью: в трудах шлифовки языка Пушкина и Толстого армяно-азербайджанские разногласия как-то смягчались, и те и другие были равны в своей непринадлежности к великой русской культуре… Зарифа закончила эту же школу на восемь лет раньше, чем Муся, но познакомились они много лет спустя в Москве.

Их родной город в Карабахе с давних пор был мягко, но убедительно разделен на верхний и нижний, армянский и азербайджанский, все жили немного по-деревенски – двором, улицей. Изредка случались смешанные браки, и каждый раз это был особый случай, такое событие, которое поднимало высокую волну среди родственников и соседей. Чего волновались? О-о, это особый разговор… Браки с русскими почему-то не вызывали такого брожения крови.

Муся прислушивалась к разговору. Кажется, Зарифа звала брата приехать, прозвучало название ближайшего аэропорта. И еще Зарифа о чем-то просила брата, но Муся не смогла уловить, в чем просьба состоит, уловила слово «дракон» и сама себе не поверила… При чем дракон? В конце разговора Зарифа сказала по-русски: «Приезжай, Саид. И поторопись…»

Муся забрала телефон. Плакать ей Зарифа не велела. Обе молчали. Муся положила на маленькую столешницу больничной тумбочки фарфоровой белизны руки и беззвучно закапала слезами.

Почти два года, как напала на Зарифу эта проклятая болезнь. Сначала лечили в Мюнхене, там оперировали, потом переместились в Израиль, там проходили химию и облучение, а теперь перебрались на Кипр, где давно уже Зарифа купила дом для летнего счастья… Все было бессловесно решено каждой из них по-своему: Зарифа сражалась до последнего, а Муся, потеряв веру во врачей, спуталась с двумя армянскими колдуньями, немолодыми сестрами, целиком, от ушей и зубов до щиколоток, оправленными в золото, и по ночам, когда Зарифа отправляла ее домой поспать, Муся тайно собеседовала с ними по скайпу. Задачу она поставила нетривиальную – не о лечении Зарифы шла речь, а о сложном процессе замены одной души на другую. Прислали ей сестры какое-то особое масло, ноги мазать. Старшая из сестер, Марго, сказала, что такой обмен возможен – была у них такая мамаша, которая ушла вместо сына. Их колдовство сработало таким хитрым образом: мальчишка выжил, вылечил его в Москве академик Воробьев от смертельного заболевания крови, а мамаша попала под трамвай, сразу насмерть ее зарезало, как только мальчика вылечили…

Муся закончила пединститут в Москве, она была филологически вполне образованна, начитанна, и память услужливо подкинула ей Берлиоза: колдовство, трамвай, масло.

– Очень хороший мальчик был, в армию пошел, а сейчас в тюрьме сидит, – сказала одна сестра, вторая ее одернула: сплетни не разноси… – Бывают чудеса, бывают!

Три месяца дела шли все хуже и хуже, и чуда все не происходило, Муся составила для себя план – если колдуньи не помогут совершить этот обмен и Зарифа уйдет, она пойдет за ней следом. Трамваев, правда, в кипрском городке не было, но было море, которое плескалось прямо под окнами, предлагая свои разнообразные услуги, да и старинную петлю никто не отменял. Почему всегдашняя Зарифина удача – о, как ей везло всю жизнь! – отвернулась от нее и хотела взыскать с нее сразу все, что было щедро дано наперед, обе они об этом про себя думали. Но Зарифа в уме проводила аудит, стараясь вычислить, где допустила ошибку, Муся же впутывала в мысли какие-то древние мотивы, там у нее и огонь, и кровь, и вода, соединялись они в особых пропорциях, и ошибки не было, но была удручающая безысходность.

– Не хлюпай. Лучше покушай, смотри, Катя долму принесла…

Катя была вывезенная из Москвы лучшая на свете домработница. Зарифа любила все самое лучшее, знала толк в часах, брильянтах, авторучках, машинах. И в людях.

Тут Муся расплакалась окончательно. Зарифа не ела уже неделю, крошки во рту не имела, только пила немного, а в пластиковый мешок стекала уже не розовая жидкость, а жестоко-красная. Опять у Муси зашевелились смутно-древние мысли: кровь-душа-жизнь выливались, а вливали через капельницу физраствор, воду какую-то мутную… Ее бы воля, свою бы кровь всю отдала.

– Поешь, а мне еще один звонок сделать надо… – приказала Зарифа. – Дело есть…

– Какое дело? – встревожилась Муся.

Это ее дурковато-очаровательное качество – полное непонимание деловой стороны жизни – всегда Зарифе очень нравилось. И она погладила подругу по подвернувшейся шелковой ноге… Ни одного волоска не было на теле Муси, с юных лет бабушка научила ее пемзой натираться до ледяной гладкости.

У Зарифы после долгого упадка случился неожиданный подъем энергии. Снова пальцем показала на телефон:

– Женьке Райхман позвони, скажи, чтобы приехала прощаться…

– Ты что… что такое говоришь… какое прощаться…

– Да говори ей что хочешь, пусть приезжает… Катя сегодня ночью посидит, ты три ночи не спала, отдохни. Приходи в обед, а часам к одиннадцати Катю ко мне пришли…

Они поженились двенадцать лет тому назад, в Амстердаме. Зарифа долго вынашивала этот план и хорошо подготовилась: взяла вид на жительство в Нидерландах, открыла там филиал своей фирмы, купила, наконец, уютный дом в Амстердаме, на берегу реки Амстел, в двух шагах от театра De Kleine Komedie.

После всех этих предварительных движений, в которых матримониальные планы хорошо совмещались с деловыми, сделала Мусе предложение. Они уже пять лет жили вместе, но тут Муся испугалась. Во-первых, у нее уже был один неудачный брак, от которого она сбежала, как бегут из тюрьмы, и долго вычищала из памяти этого мужчину с колючей щетиной и садистическими наклонностями. И поклялась тогда больше с мужчинами дела не иметь и замуж никогда не выходить, но не знала, куда эта клятва ее заведет. А завела эта клятва в объятия Зарифы. Во-вторых, которое и было на самом деле «во-первых», было страшно на весь мир провозгласить, что она… При слове «лесбиянка» Муся до сих пор замирала, как застигнутая за воровством девочка. В самой глубокой глубине робкой души притаился ужас, она знала, что это плохо, – мама чуть с ума не сошла, когда узнала про Зарифу, запретила родне рассказывать… А теперь Зарифа сделала ей предложение! Ответить ей отказом? Невозможно. Все, что делала Зарифа, было превосходно: она была удачливым юристом, лучшим переговорщиком, прекрасным коммерсантом, человеком одновременно рискованным и осторожно-предусмотрительным. Муся гордилась Зарифой: она могла все, абсолютно все – прыгала с парашютом, участвовала в ралли, в молодые годы была сильной преферансисткой, а последнее время поигрывала в казино – и никогда не проигрывала!..

Муся пыталась остановить Зарифу в ее мужественных безумствах, но ее робкие уговоры всегда заканчивались одинаково: неженской решительной нежностью и энергичными ласками. Зарифу безмерно трогало не то материнское, не то детское боязливое беспокойство Муси, ее постоянная суеверная тревога о ней.

Свидетельство о браке, выданное мэрией самого терпимого города мира, оправленное в рамку белого рытого бархата, висело теперь на стене в зале их кипрского дома. Когда это свидетельство впервые показали Женьке Райх-ман, она, кривляясь, поцеловала бумажку и сказала: «Были вы, девочки, бляди блядями, а теперь порядочные супруги!» – и все захохотали.

Женька была свободней всех на свете. И от какой бы то ни было сексуальной ориентации тоже вроде свободна. Одну только науку она избрала в партнеры, с ней и ковырялась всю жизнь, исследуя то дрожжи, то каких-то червей, а последние годы занималась геномом человека в лаборатории в Цюрихе. Какой-то мировой проект, над которым посмеивалась Зарифа и обещала Женьке бесплатную юридическую помощь, когда ее отдадут под суд за разглашение Божественной Тайны.

Свадебная фотография и теперь висела в их кипрском доме: плечистая Зарифа в белом пиджаке с круглой, драгоценно сверкающей блямбой на вороте держит свою короткопалую руку на плече застенчиво улыбающейся Муси, и стоят они у высокого окна ресторана «Ciel Bleu» на двадцать третьем этаже гостиницы «Okura». Зарифа сияет, Муся смущена. Слово «муж» она не могла произнести. И никому не смогла бы объяснить, кем на самом деле приходится ей Зарифа: защитником, покровителем, подругой, возлюбленной. Или возлюбленным? Конечно, она понимала, что мужем может быть только мужчина… Но равных Зарифе людей она не встречала ни среди мужчин, ни среди женщин, из чувства восхищения и благодарности возникла ее любовь, та восхищенная любовь, которая случается у молодых студенток к старым профессорам, у девочек к учительницам, у мальчиков к любимым футболистам.

Они были первой такой супружеской парой из России, зарегистрировавшей брак в Амстердаме. В Армении и в Азербайджане про такие экзотические штуки ни сном ни духом не ведали…

А свадьба, свадьба! Этого не забыть! Уж как просила Муся ничего не устраивать, никого не звать на это торжество прежде беззаконной, а год тому назад легализованной нидерландским законом любви, но Зарифа пригласила на свадьбу азербайджанских родственников, купила им билеты и заказала шесть номеров в гостинице «Okura». Муся, со своей армянской стороны, пригласила лишь одного своего племянника Ашота, который третий год учился в бизнес-школе в Лондоне на деньги Зарифы. Остальных – родителей и сестру – решила не травмировать. У отца случались время от времени эпилептические припадки, не дай бог прямо на свадьбе от переживаний и грохнется…

Просчет и провал Зарифы был полнейший: приглашенные азербайджанские родственники под предводительством старшего брата Саида приехали почти в полном составе, исключая карабахскую тетю, сестру покойного отца-ковродела, которая не могла преодолеть страха перед воздушным путешествием. Они прилетели накануне свадьбы и вечером того же дня после знакомства с предполагающимся женихом, который оказался невестой, дружно отправились в аэропорт, не попрощавшись и отказавшись тем самым принимать участие в предстоящем святотатстве.

– Ты была права, Муся, – фыркнула Зарифа, когда секретарь сообщил ей, что родственники в полном составе отбыли в аэропорт Схипхол, – я про них лучше думала… Саид меня в детстве обожал, пятнадцать лет разницы, он мне как отец был. Лучше отца… Черт с ними!

Пожала плечами, и пошла в близлежащий бар с самой что ни на есть гейской репутацией, и пригласила всех присутствующих на свою свадьбу. Стол на сорок человек заполнился несколькими амстердамскими знакомыми и совсем незнакомыми ребятами из бара, геями, трансвеститами и существами неопределенного пола, скорее мужского, чем женского. Они были видом прекрасны, восхитительно одеты в почти театральные костюмы с пушистыми перьями и бряцающими железками… Их фотографии тоже присутствовали, но не на стене кипрского дома, а в альбоме, который показывали всем интересующимся совместной биографией Муси и Зарифы.

За время Зарифиной болезни Муся сильно похудела и еще более, чем всегда, стала похожа на длинногорлый кувшин с шарообразным низом. Есть совсем не могла. В тот вечер заглянула в холодильник, еды там полно, но на Мусю пахнуло оттуда только несъедобным холодом. Приняла душ и легла спать. Провалилась сразу же, без всяких мыслей и предчувствий, все они умерли в ней, оставались только ежедневные распоряжения Зарифы, которые она старательно исполняла.

Проснулась от телефонного звонка. Сердце заколотилось – ничего хорошего такие ранние звонки не предвещали. Схватила трубку. Там:

«Аллоу!» Саид, сразу узнала. Сказал, что уже прилетел в Москву и в 8:20 вылетает из Москвы, через три часа будет в Ларнаке. Чтобы встречали… Да, да, конечно, встретим…

Позвонила Кате в больницу. Катя сказала, что Зарифу забрали в операционную катетер менять, а секретарь по Зарифиному поручению должен с утра ехать в банк.

«Чтоделатьчтоделатьчтоделать…» – шептала Муся высохшими губами. Она давно отвыкла принимать решения, даже в выборе платья. Теперь же задача перед ней встала чудовищная, затмившая все ее горести: надо встречать Саида, который ее ненавидит, надо ехать в аэропорт самой, и что ему сказать, и что скажет он… и что надеть…

Зарифа в операционной, спросить не у кого… Он уже летит сюда… в воздухе уже, приближается… эти азербайджанские мужчины… они даже хуже армянских… Саида она видела один раз в жизни, когда он прилетел в Амстердам, перед свадьбой, посмотрел на нее свирепым глазом, встал и увел за собой всю Зарифину родню… ужасно…

– Скажи Зарифе, что я уже в машине. Еду встречать Саида…

Муся узнала его сразу – он был седой, широкий, малого роста, но все равно красивый. Кончик носа у него немного загибался вниз, и подбородок, как у Зарифы, загибался немного вверх, и такая же ямка была посередине. В черном костюме и сандалиях он выглядел так нелепо, что греки на него оглядывались. К тому же он был увешан какими-то пакетами и катил за собой тропического цвета сумку на колесиках, из которой торчал огромный сверток. Муся, увидев его, едва не заплакала от его сходства с Зарифой. Правда, по виду он ей в отцы годился.

Муся подошла к нему.

– Здравствуйте, Саид, я за вами приехала. Зарифа меня послала.

– А чего сама не приехала?

Муся улыбнулась своей кроткой улыбкой.

– Она плохо себя чувствует. Она в больнице. Мы заедем к ней сначала, а уж потом я вас размещу, как вам будет удобно – дома или в гостинице… Вы постойте здесь, я машину на парковке оставила… Подъеду за вами через пять минут.

БМВ машина большая, а багажник не особенно велик. Засунули его пакеты. Он сложил сумку-тележку. Огромный сверток, обшитый грязной парусиной, затолкал в багажник. Ехали довольно долго молча, потом Саид спросил:

– Какая болезнь?

– Рак, – коротко ответила Муся.

– Плохо. Все от рака помирают. Отец от рака, отец отца от рака. А его отец умер от живота. Наверное, тоже от рака, но не знали.

Через два часа Саид вошел в палату, куда только что привезли Зарифу из операционной. Природная смуглота придавала ореховый оттенок ее пожелтевшему лицу. Она открыла глаза, увидела брата. В глазах его застыл ужас.

– А, ты приехал… уйдите все. Мне надо с ним поговорить…

Муся, Катя и медсестра вышли одна за другой, затворили дверь. Муся стояла под дверью, прислушивалась, о чем там говорят, но ничего не услышала – тихо разговаривали.

Потом Муся отвезла окаменевшего Саида в гостиницу. Домой к ним ехать он не захотел, и она с облегчением вздохнула.

На следующий день к вечеру в ларнакском аэропорту приземлилась Женя Райхман. Взяла напрокат машину и прикатила к ним домой. Она здесь не один раз бывала. Домработница Катя ее встретила, позвонила Мусе в больницу, та спросила у Зарифы, не приехать ли Жене сразу в больницу. Зарифа велела немедленно приезжать. Женя и поехала.

И снова Зарифа велела всем выйти. Когда остались одни, она сказала Жене:

– Хорошо, что приехала, у меня к тебе три важных вопроса.

Женя, которая с первой минуты оценила положение дел, не нашлась, как отшутиться в своей всегдашней дурковатой манере. Села рядом с Зарифой и задала ей вопрос неуместный и даже глупый: «Как ты себя чувствуешь?»

– Ты что, сама не видишь? Подыхаю я. Пиздец. Вот в связи с этим у меня к тебе вопросы есть. Ты у нас самая умная подруга…

Женя ужаснулась – не тому, что Зарифа умирает, и не тому, что она это осознает. Они жили в одном доме, в одной квартире в Марьиной Роще, когда Зарифа снимала комнату у Жениной тетки, ее первое московское жилье, и очень хорошо друг друга знали… «О деньгах, об имуществе речь пойдет», – испугалась Женя. Какая-нибудь сложная дележка, схема, интрига, к которым так талантлива была Зарифа и которые вызывали у Жени стойкое отвращение.

«Ни за что, – решила про себя Женя. – Скажу, пусть пишет завещание, вот что скажу…» – и нервно ждала вопроса.

Зарифа слегка приподняла голову:

– Женька, скажи, как ты считаешь, что такое интеллигенция?

Женя вдохнула кондиционированный прохладный воздух и выдохнула. Сошла с ума? Или я что-то не поняла?

– Интеллигенция? – переспросила Женя, не поверив ушам, но с некоторым облегчением.

Зарифа закрыла глаза, и стало заметно, как глубоко они провалились. Смерть уже наложила свою косметику черными мазками по векам, потемнели и ссохлись выпуклые губы, провалились виски… видно было, что она устала, очень устала. Когда она закрыла глаза и замолчала, казалось, что она умерла.

– Знаешь, я не уверена, что интеллигенция вообще еще существует. Но если она была, я думаю, что точнее всего ее можно определить как слой образованных людей, деятельность которых мотивирована общим благом, а не корыстью…

Тень недовольства прошла по лицу Зарифы.

– Нет, я так не думаю.

Потом открыла глаза и спросила так, как учителя спрашивают на экзаменах:

– Скажи, чем отличаются армяне от азербайджанцев? Ну, не так, как во дворе об этом говорят. По науке. Ты же генетик.

Тут Женя, неверующая, глухая, как стена, ко всяким религиозным построениям, впервые в жизни взмолилась: «Помоги мне, Господи! Помоги, я не могу…»

– Ты это серьезно?

– Да. Серьезно. Я давно хотела тебя спросить, но все времени не было…

– Тогда слушай. Лекцию небольшую тебе прочитаю… Сейчас считается доказанным, что когнитивные и ментальные характеристики генетически запрограммированы. Но личные особенности лежат в довольно широком пределе и определяются вариантами генов. И частота встречаемости в популяциях определенных вариантов генов…

– Попроще, – попросила Зарифа очень тихо.

– Я постараюсь попроще. Наиболее часто встречающиеся поведенческие аллели, то есть варианты одного и того же гена, в популяции определяют то, что называется национальным характером.

– Еще проще, пожалуйста. Мне важно это понять…

Женя помолчала и снова взмолилась к небесам со всей силой загнанного в тупик человека.

– Ну, вот пример: сравнительно недавно обнаружили, что существуют гены, определяющие воинственность и миролюбие. Считается, что самый миролюбивый народ – бушмены племени канг-сан в Южной Африке, а самый воинственный – индейцы Южной Америки из племени яномамо. Оказалось, что в одном гене у индейцев, в отличие от бушменов, есть мутация 7R, именно она и делает их такими воинственными и агрессивными…

– Женька, ты мне про армян и азербайджанцев расскажи… про индейцев не хочу.

Поток прохладного воздуха от кондиционера шел прямо Жене в шею, но она почувствовала, что ее обдало жаром.

– Понимаешь, кроме чисто генетических факторов, есть еще и этнографические, исторические, но именно наиболее часто встречающиеся в популяции поведенческие аллели характеризуют то, что принято называть национальным характером, или этнопсихологическими особенностями…

– Тьфу ты, – выругалась Зарифа, и голос ее прозвучал вполне энергично, – ты объясни, почему нельзя усадить за один стол армян и азербайджанцев?

– Это вопрос не генетики, это вопрос социокультурный, я думаю…

– Опять ты не можешь дать мне толковый ответ. Садись, двойка. Тогда скажи мне по-честному: я – хороший человек?

Женя на минуту задумалась: она Зарифу любила, но знала, что Зарифа человек разнообразный, иногда хороший, даже очень хороший, а иногда… ой-ёй-ёй…

Зарифа лежала с закрытыми глазами, широкая, плоская, и ждала ответа.

– Ты очень хороший человек… – сказала тихо Женя и подумала: «Как много на свете людей, которые с этим не согласились бы…»

– Ладно, иди, – открыла глаза, с усилием поймала взглядом Женьку. – Спасибо, что приехала, – сказала недовольным и невнятным голосом.

Женя вышла в коридор, махнула рукой, и в палату гуськом, на цыпочках вошли Муся, Катя и нанятая медсестра. Медсестра взглянула на монитор, который висел на стене, потрогала Зарифу за руку. Рука лежала мягко и безответно. Зарифа полностью отключилась.

Женя плакала в коридоре.

Той же ночью Зарифа умерла. Муся сидела возле нее до последней минуты. Там же был врач, который смотрел больше на монитор, чем на уходящую больную. Редко подрагивающая линия на мониторе сошла на нет, и Зарифы не стало.

Муся не плакала. Она до утра просидела возле Зарифы и говорила ей что-то, что не успела сказать за семнадцать лет их совместной жизни. Утром Мусю отвезли домой. Только вошли в дом, позвонила армянская колдунья, которая должна была обеспечить замену. Колдунья узнала о смерти Зарифы по своим сверхъестественным каналам связи.

– Слушай меня, Анаид, – сказала колдунья Маргарита, единственная, кто называл Мусю старым именем. – Не разрешили нам того, о чем ты просила. Там протокол не меняют. Позвони через неделю, я тебе одну важную вещь скажу. Не сейчас. Велели хоронить ее по-христиански…

– Марго, как это – по-христиански? Она же некрещеная. Ислам у них…

– Не знаю. Мне так было сказано. Я только передаю. Панихиду чтобы отслужили…

Что Мусе делать дальше, на то была инструкция, лежащая в конверте, на котором было написано крупным Зарифиным почерком: «Вскрыть после моей смерти». Муся вскрыла, прочитала инструкцию и принялась выполнять. Вынула из шкафа вешалку, на которую Зарифа перед последним уходом в больницу повесила костюм для похорон. Его пошили в Милане во время ее последней поездки в Италию у модной портнихи. Он был белый, с густой золотой вышивкой по вороту и рукавам, и золотой шарф к нему, и туфли золотые, без задников. Все было новенькое, ненадеванное, как и полагается. В отдельном мешочке, висящем на той же вешалке, лежало белое льняное белье.

Дальше написано было про какой-то ковер, который, если брат его привезет, надо положить на гроб при прощании. И что проводить прощание надо у них дома, в зале. И в какой ресторан пойти после похорон. И что надо кремировать, а когда получат урну, то пепел развеять над морем. И еще про завещание, в котором все описано и расписано, и где оно лежит.

Смущало Мусю только колдуньино распоряжение про панихиду. Спросить ей было теперь некого. Задала этот вопрос про себя Зарифе, но ответа никакого не получила.

«Не хочет», – поняла Муся.

На другое утро на рассвете привезли домой гроб.

Муся, третью ночь не спавшая, села в кресло в зале, возле закрытого гроба, и отключилась.

Прощание было назначено на десять утра. Женя с утра расставляла цветы по дому, ходила как тень…

В восемь часов прилетел из Лондона Ашотик, Мусин племянник. Он был хрупкий восточный человек с большими математическими способностями и малой пробивной силой – Зарифа тянула его с малых лет, и теперь из него получился слегка медлительный, но надежный топ-менеджер. Муся обняла племянника:

– Спасибо, Ашотик, что приехал.

– А как иначе? Я всем ей обязан.

«Приличный наш мальчик», – подумала Муся. Плакать она еще не могла.

В девять приехал из гостиницы Саид с огромным свертком. Вспороли обшивку и разложили на полу карабахский ковер, который соткал их то ли прадед, то ли отец прадеда, – все мужчины в семье в старое время были ковроделами в Шуше. Взяв довольно тяжелый ковер с четырех концов, подняли его и бережно покрыли им гроб. Тут Муся и увидела того Дракона, о котором говорила Зарифа с Саидом по телефону.

Он был не один, этот Дракон, он сошелся в смертельной и нескончаемой схватке с Фениксом. На красно-синем окраинном поле углами и резкими поворотами сражались орнаменты, а в центре угадывался тощий Дракон, завязанный в кольцо со священной птицей. То ли Феникс, то ли Симург. Это кольцо было как будто замершей навеки памятью о борьбе, в которой никто не может одержать победы. Острые зубцы когтей и зубов запечатлены были руками ковродела навечно, пока не выцветут краски, пока не истлеет шерсть, пока время не сотрет в прах память о труде художника, о противостоянии сил природы и мифа, о вражде слабых людей, живущей гораздо глубже, чем в этой рукотворной картине, в сознании двух соседствующих народов, из которых один чудовищный дракон, другой священная птица, или наоборот, один священный дракон, другой чудовищная птица… И кто из них воин, кто колдун, кто зло, кто добро, различить нельзя, потому что они скованы в одно неподвижное и нерасторжимое кольцо…

Приезжали люди. Женя провожала их в залу: Зарифины знакомые, соседи, даже два лондонских клиента…

Муся увидела, увидела этого дракона, кинулась к гробу, распластав руки по ковру, и возгласила: «А-а-а…»

Этот длинный и звонкий звук открыл наконец поток, который держался в ней необъяснимой запрудой и теперь вылился вместе с горячими слезами. Пела она или плакала… никто не понимал армянских слов, которые она проплакивала, пропевала… никто меня не утешит, никто меня не пожалеет, жизнь моя ушла от меня…

В ней была та же древняя сила, что нарисована, соткана была давно умершим азербайджанским стариком, и они слились воедино – и заплакали все, кто был в зале.

Солнце било в окна, шум прибоя поднимался от моря, и происходило прощание двух любящих душ, и стоявший у гроба Саид, приехавший проститься с любимой и проклятой им сестрой, тоже плакал. Кто там муж, кто там жена, что за дело…

Замер последний вопль на высокой звонкой ноте. Саид подошел к Мусе, обнял ее за плечи: «Не плачь, девочка…»

Дракон и Феникс замерли в своем вечном кольце.

Через неделю Муся получила урну с прахом и развеяла пепел над морем. Потом собрала маленький чемодан – Зарифин, деловой, с которым она летала по своим юридическим делам в столицы Европы, – и улетела в Шушу, к колдунье Марго, чтобы узнать ту важную вещь, о которой колдунья ей говорила. Она так привыкла, чтобы ею руководили…

Алиса покупает смерть

Тане Рахмановой

Когда жизнь была доведена до совершенства, наступила старость. Последний дорогостоящий штрих – небольшая ванна, установленная после долгих размышлений и поисков. Некоторые рекомендовали душевую кабину, но Алиса безусловно отвергла ванну с дверкой: чего хорошего, когда сверху льет на голову дождь? Другое дело – лежать в теплой воде с резиновой подушечкой под головой и покатывать размягченными ступнями два приято-колючих пластмассовых мячика…

Алиса принадлежала к редкой породе людей, которые с полной определенностью знают, чего они хотят, а чего не хотят ни в коем случае.

Мешаная кровь, доставшаяся от матери, полуприбалтийская, полупольская, с раннего возраста охлаждала все страстные Алисины порывы, а страх подпасть под чужую власть был сильнее прочих страхов, свойственных женщинам: страха одиночества, или бездетности, или бедности. Мать же ее, Марта, вышедшая замуж за боевого офицера еще до войны и родившая от этого брака Алису, похоронила своего генерала, и всю оставшуюся еще молодую жизнь страстно влюблялась и ярко страдала, вплоть до психбольниц. Она всегда была готова принести к ногам очередного любовника все, чем располагала, включая генеральскую квартиру, оставшуюся после мужа…

После разрыва с последним возлюбленным Марта покончила с собой неприлично-литературным способом: предварительно сходив в парикмахерскую и сделав маникюр, бросилась под поезд. Это безумное поведение матери полностью парализовало в Алисе способность к пустому и бесплодному самопожертвованию.

На похороны Марты пришло некоторое количество бывших возлюбленных и последний, бросивший ее и тем нанесший смертельный удар. Они выгрузили гору цветов на закрытый гроб, и двадцатилетняя Алиса со своей недопроявившейся блеклой прелестью, презирая и стыдясь материнской чрезмерности чувств, поклялась, что никогда не станет, как мать, игрушкой этих животных. Она и не стала. Не тягостное монашество, а редкие незначительные романы, уравнивающие ее со сверстницами в жизненном опыте.

Работала инженером-чертежником, любовалась собственной превосходной работой, знала, что лучше нее никто в бюро не умеет провести линию. В конце двадцатого века появились компьютеры, и всем чертежникам, даже самым заслуженным, пришлось отложить карандаши и начать мучительно осваивать программу, которая точно выполняла приказы: «Поднять перо, опустить перо, сместиться в точку…» – но тут как раз Алиса и сместилась на пенсию.

Больше десяти лет длился самый счастливый кусок ее жизни: пенсия была небольшая, но к ней Алиса нашла чудесный приработок – три раза в неделю гуляла с детьми в скверике с десяти до обеда. А потом была восхитительно свободна. Ходила иногда в театры, чаще в концерты, в консерваторию, обзавелась там интересными знакомыми и жила в свое удовольствие, пока однажды совершенно ни с того ни с сего в собственной квартире, возле собственной тахты не потеряла сознания. Пролежав неопределенное время, пришла в себя и изумилась странному ракурсу: увидела разбитую чашку в тонкой лужице, ножки упавшего стула, ворсистый красно-синий ковер возле самого лица. Легко встала. Болел ушибленный локоть. Подумала и вызвала врача. Ей измерили давление и прописали таблетки. И вроде все было как прежде. Но даром не прошло: Алиса с этого дня задумалась о смерти.

Никаких приличных родственников у нее не было – польско-литовские давно растворились из-за нелюбви к советской власти, которую представлял покойный генерал. Генеральская родня, со своей стороны, не жаловала ни Марту, ни ее дочь Алису по причинам, о которых все давно забыли…

Алисе было шестьдесят четыре года. Здоровье, если не считать обморока, неожиданного напоминания о конечности жизни, было хорошее. Однако возник вопрос: а если заболеет? Сляжет? На кого рассчитывать?

Алиса потеряла сон. Не спала несколько ночей, а потом пришло гениальное решение. Очень простое: когда накинутся болезни, станет невмоготу, можно отравиться. Приготовить заранее хороший яд, лучше бы такое снотворное, чтобы выпить и не проснуться. Без всяких глупых демонстраций, как мать в свое время устроила. Тоже мне, Анна Каренина. Просто взять – и не проснуться. И таким образом как бы избежать самой неприятности смерти…

Когда эта мысль пришла Алисе в голову, она подскочила с постели и полезла в стол – где-то была белая фарфоровая коробочка для пудры или для чего-то другого косметического – от матери осталась. Вот сюда можно положить порошки, держать около кровати и, когда настанет время, – принять…

Нет, еще не завтра. Но пора подумать. Для этого первым делом надо найти надежного врача, чтобы выписал эти порошки в нужном количестве. Задача не простая, но выполнимая…

Алиса после обморока жила как обычно – гуляла с Арсюшей и Галочкой. Милые детки из соседнего подъезда, и мать воспитанная, не хабалка, учительница музыки, по утрам уроки давала, а во второй половине дня занималась со своими детьми.

Вечерами Алиса по-прежнему развлекалась, но про хорошего врача не забывала. Разговорилась с одной своей театральной спутницей о том о сем, оказалось, у нее брат – врач. Еврей, между прочим. Вот-вот. Может, и не зря про них всякое говорили – вредители, отравители… Словом, Алиса попросила свою знакомую, чтобы та свела ее с братом для медицинской консультации.

Через неделю пришел брат – Александр Ефимович. Грустный худой человек с вопросительным выражением лица. Он так понял, что его пригласили на частный прием, но Алиса усадила его за стол, подала чай. Он слегка недоумевал, но пациентка была воспитанная, внешне очень привлекательная. Такие женщины никогда прежде не попадали в его поле зрения. Вообще говоря, никакие давно уже не попадали. Пациенток он рассматривал исключительно с медицинской точки зрения. Он три года как овдовел, тосковал в одиночестве и намеки со стороны родственников о вреде одиночества слышать не хотел.

Стол был накрыт благородно, тонкие фарфоровые чашки стояли на серой льняной скатерти, конфеты были маленькие, заграничные, а не увесистые «Мишки в сосновом бору». Сама Алиса Федоровна была, как чашки и конфеты, изящная, с тонким неулыбчивым ртом, со светлыми, гладко подобранными волосами. Налила чаю и рассказала о своей проблеме прямо: мне нужно сильное снотворное, причем в таком количестве, чтобы, принявши, уже не проснуться.

Немного подумав, отхлебнув чаю, Александр Ефимович спросил:

– У вас какое-то онкологическое заболевание?

– Нет. Я совершенно здорова. Дело в том, что я хочу уйти здоровой. В тот момент, когда я приму это решение. У меня нет родственников, которые бы за мной ухаживали, а валяться по больницам, страдать и мочиться под себя нет ни малейшего желания. Снотворное мне нужно, чтобы я могла его принять, когда это решение созреет. Я просто хочу купить себе легкую смерть. Вы видите в этом что-то дурное?

– Сколько вам лет? – задал доктор после длинной паузы вполне медицинский вопрос.

– Шестьдесят четыре.

– Вы прекрасно выглядите. Больше пятидесяти никто вам не даст, – заметил он.

– Я знаю. Но я пригласила вас не для комплиментов. Скажите мне определенно, сможете ли вы выписать мне нужное лекарство в достаточном количестве…

Доктор снял очки, положил их перед собой и потер глаза.

– Я должен подумать. В принципе, вы же понимаете, барбитураты выписываются по специальным рецептам… это подсудное дело.

– И в данном случае хорошо оплачиваемое, – заметила сухо Алиса Федоровна.

– Я врач, и для меня это в первую очередь моральный вопрос. Признаюсь, впервые в жизни я сталкиваюсь с подобным предложением.

Чай допили. Расстались на том, что доктор подумает и ей позвонит, чтобы сообщить о своем решении.

Теперь не спал Александр Ефимович. Она не выходила из головы, это худая белесая женщина, столь не похожая на всех, кого он встречал в жизни. И менее всего на его жену Раю, веселую, с выпадающими из прически гофрированными прядями, с вечно потертыми на большой груди кофтами, шумную, даже крикливую… и как Рая мучительно уходила, съедаемая саркомой, с приступами чудовищной боли, не снимаемой никакими морфинами.

Целую неделю он не мог принять решение, каждый день собирался позвонить этой удивительной Алисе, но не мог разрешить ту моральную задачку, которую она ему задала. Прямая, честная, достойнейшая женщина! Ведь ничего не стоило пожаловаться на бессонницу, попросить снотворное, и я бы выписал, а она собрала бы десять – двадцать доз – кто же может это проверить? – и выпила бы, чтобы уснуть вечным сном.

Встретились они незапланированно, в консерватории, на концерте Плетнева, в антракте, после сюиты из «Спящей красавицы» Чайковского и перед сонатой Шопена. Алиса его не сразу узнала, а он ее – в первую же секунду.

Она стояла в буфете со стаканом воды, оглядывалась в поисках свободного стула. Александр Ефимович издали поклонился. Встал, кивнул приглашающе, и она села на освободившийся стул…

После концерта он пошел ее провожать. Пока они слушали музыку, прошел ливень. Раскидистые лужи покрывали всю улицу, и бронзовый Чайковский сидел в бронзовом кресле в небольшом озерце дождевой воды. Доктор взял Алису Федоровну под руку. Рука ее была легкая и твердая – такая, какая была у его жены Раи, когда он впервые провожал ее с выпускного вечера. И он шел, дивясь этому давно забытому осязательному чувству.

«Вот мужчина, который от меня ничего не хочет, – подумала Алиса, – это я от него жду одолжения…»

Они поговорили о Плетневе, он вспомнил о Юдиной, заметив, что со времени ее смерти именно Плетнев представляет собой тот тип музыканта, который берет на себя право нового, личного прочтения музыкальной классики. Алиса Федоровна поняла, что разговаривает с человеком, воспринимающим музыку глубоко, как профессионал, а не как она сама, поверхностный слушатель.

Он уверенно довел ее до самого дома, без труда найдя в неосвещенном дворе укрытый в глубине двухэтажный флигель, куда он приходил неделю тому назад. У него было замечательное чувство ориентации в пространстве, и в лесу, и в городе: место, однажды им увиденное, всегда легко находил. Остановились у подъезда.

Они уже прощались, а она решительно не задавала того вопроса, из-за которого она вызывала его к себе.

Возникла неловкая пауза, которую он прервал все с тем же вопросительным выражением, которое было ему свойственно:

– Алиса Федоровна, я готов ответить на вашу просьбу согласием, но я хотел бы к этому вопросу вернуться позже, когда… – он явно подбирал правильные слова, – когда созреют обстоятельства. А до той поры я беру на себя заботу о вашем здоровье.

Она кивнула – никто никогда не брал на себя заботы о ней, да она бы и не позволила! Но слышать это было приятно. Она протянула ему свою легкую твердую руку и взялась за ручку парадной двери. В парадном было темно.

– Разрешите… – Он шагнул за ней в сырую темноту подъезда.

Она нашаривала ногой в темноте первую ступеньку, чуть оступилась. Он подхватил ее сзади за спину.

Так начался их роман – провал в юность от случайного прикосновения, первый поцелуй в темноте подъезда, ожог неожиданности, вспыхнувшее в душе Алисы чувство полного доверия к мужчине…

И Алиса доверила ему больше, чем доверяют женщины в молодости, – не жизнь, а смерть.

Начался самый счастливый год в жизни Алисы. Александр Ефимович не разрушал того мягкого кокона одиночества, который она сплела и в котором чувствовала себя защищенной. Удивительным образом он своим присутствием даже укреплял эту защищенность. Как будто сверху накрыл колпаком. Но что особенно изумляло Алису, так это способность Александра Ефимовича угадывать ее прихотливые вкусы. Не задав ни единого вопроса о ее предпочтениях, он приносил ей твердые зеленые яблоки и розовый зефир, конфеты «Раковые шейки», лиловую, а не белую сирень и сыр «Костромской». Все, что она любила.

Алиса всегда была чувствительна к запахам, и все мужчины, с которыми у нее были когда-то отношения, пахли железом, или куревом, или зверем, а этот, любовник ее старости, – беззлобным детским мылом, которым он мыл свои докторские руки перед каждым и после каждого осмотренного больного. Тем самым мылом, которое Алиса всегда предпочитала всяким земляничным и прочим искусственно душистым…

Александр Ефимович, проживший всю жизнь с женщиной могучей и требовательной, обширной в потребностях, неутомимой в разнообразных и взаимоисключающих желаниях, впервые обнаружил, что рядом с женщиной можно быть свободным от неиссякаемой женской власти. От сдержанной Алисы, застенчивой даже в минуты близости, исходила молчаливая благодарность. На исходе шестого десятка он почувствовал себя не пожизненно нанятым обслуживающим персоналом, а щедрым дарителем радости. И звали они друг друга в минуты нежности одним и тем же подростковым именем – Алик.

Александр Ефимович, много лет проработавший невропатологом в поликлинике ВТО, Всероссийского театрального общества, благодаря своим пациентам обладавший необъятными связями, водил Алису среди недели на лучшие спектакли сезона, в консерваторию, а по субботам приезжал к ней на интимный ужин. Алиса впервые в жизни готовила еду не для себя одной…

Жизнь поменялась, и возраст отступил, и только одно тревожило: где-то вдали маячившая и не отпускающая мысль, что это незапланированное счастье не может долго продолжаться.

Алиса знала, что после смерти жены он живет с младшей незамужней дочерью Мариной, не совсем здоровой и не вполне благополучной. Старшая Аня, здоровая и благополучная, давно жила отдельно с мужем и двумя детьми-школьниками.

Всю зиму они встречались, как влюбленные подростки, а летом поехали вдвоем отдыхать, нарушив планы младшей дочери, привыкшей проводить летний отпуск вместе с родителями. Но Александр Ефимович не посвящал Алису в этот огорчительный конфликт с дочерью. Он купил две путевки в Комарово, и в середине лета, когда белые ночи уже начали меркнуть, а холодноватая питерская жара была неутомительна, они приехали в Дом творчества.

У них были отдельные номера, в разных концах коридора, и обоих забавляли взаимные вечерние визиты.

– Алик, мы с тобой, как школьники, скрываемся от родительских глаз, – смеялся Александр Ефимович, когда Алиса открывала ему дверь в номер после слабого ритмичного стука.

Алиса только загадочно улыбалась в ответ на шутку: первый в ее жизни вялый роман случился через пять лет после смерти матери, когда одноклассницы и сверстницы успели обзавестись мужьями, детьми и любовниками, развестись и снова выйти замуж, и как именно скрывают подростки от родителей свои романы, она понятия не имела. А ее мать Марта своих романов от Алисы скрывать и не думала, все они были напоказ, и Алиса страдала от ее шумных страстей.

Все, чего недополучила Алиса в молодости, обрушилось на нее в преклонном возрасте, и она слегка стеснялась своего положения любовницы, особенно по утрам, когда они спускались в столовую, где сидели почти сплошь пожилые пары, давно уставшие от супружества. После завтрака они уходили в дальние прогулки, иногда пропускали обед, возвращались только к вечеру. Оба они впервые были на этой финской земле, мало что знали об истории и географии здешних мест, и бродили наугад, то выходя через дюны к песчаному пляжу, с редкими валунами, забытыми на берегу в ледниковый период, то забредая к Щучьему озеру, где купаться было гораздо приятнее, чем в Финском заливе, заросшем какой-то бурой тиной.

На озере Александр Ефимович встретил знакомого актера, из своих старых пациентов, завсегдатая этих мест, бывшего ленинградца.

Тот сидел с сонной удочкой в бесплодной надежде вытащить из воды если не щуку, то хоть окунька, обрадовался доктору и, узнав, что тот в этих местах впервые, взялся показать им бывшие Келломяки. Он водил их по всему поселку, показывая старые финские дачи из тех, что не были увезены в разобранном виде в Финляндию, когда эта земля перешла к России, подвел их к дому Шостаковича, к будке Ахматовой, обновленной и выкрашенной в бодрый зелененький цвет, к даче мало кому известного академика Комарова и всем известного академика Павлова…

Дня три они ходили с этим добровольным экскурсоводом, а потом оторвались от него и бродили в реденьких сосновых лесах, собирая чернику и кислую малину…

Двадцать четыре путевочных дня длились бесконечно, и они сблизились за эти длинные дни и короткие ночи, как будто позади были совместно прожитые годы.

Когда они вернулись в Москву, Александр Ефимович сделал Алисе предложение. Она долго молчала, а потом напомнила ему о своей просьбе, которую он так и не выполнил. Он успел забыть, о чем идет речь. О снотворном…

– Алиса, Алинька, зачем? Теперь-то зачем?

– Теперь – особенно, – улыбнулась Алиса.

– Не понимаю…

– Потому что это кончится… и я хочу быть к этому готовой.

Он уже знал, что спорить с Алисой бессмысленно.

– Это безумие. Но я согласен.

Алиса вытащила из ящика стола белую фарфоровую коробочку и протянула Александру Ефимовичу:

– Положишь вот сюда.

Это был какой-то сдвиг в сознании, но с этим ничего нельзя поделать.

– Хорошо, хорошо. Но прежде мы поженимся. А потом положу – будет свадебный подарок.

Он засмеялся, она нисколько не улыбнулась ему навстречу.

– Женитьба эта… Людей смешить? И что скажут твои дочери?

– Это не имеет никакого значения, – ответил он и задумался. Для младшей, неустроенной, с шаткой психикой, это действительно могло стать ударом…

Осенью, вскоре после первой годовщины их знакомства, Александру Ефимовичу исполнялось семьдесят лет. На работе он устроил скромное чаепитие, получил от сослуживцев в подарок новый кожаный портфель, который отличался от старого только изменившейся цифрой на серебряной нашлепке – «70» вместо «60».

Для семьи и друзей он заказал ужин в ресторане «Якорь». Алиса идти не хотела. Он настаивал – это будет самый лучший случай для знакомства с его дочерями. Александр наступал, Алиса отступала. Со своими близкими друзьями, одноклассниками Костей и Аленой, и однокурсниками доктором-психиатром Тобольским и доктором-акушером Прицкером, он познакомил Алису еще раньше. Семья – это был последний рубеж.

После некоторых колебаний он пригласил двоюродную сестру, их познакомившую, и Мусю Турман, ближайшую подругу покойной жены. Это был жест рискованный, но стратегически безукоризненный. Он вел подготовку широким фронтом.

Алиса колебалась. Она капризничала до последней минуты, то соглашаясь идти на этот прием, то отказываясь. Она давно уже привыкла жить королевой: ей совершенно не важно было, нравится она окружающим или нет – королевы не испытывают этого чувства зависимости от чужого мнения… А тут она заволновалась и сразу же почувствовала раздражение на себя самоё.

Александр Ефимович убедил ее за час перед выходом из дому: ты слишком много значишь для меня, и я не могу больше тебя скрывать. К тому же мне ведь всех их надо подготовить…

И она сдалась.

Все пришли почти одновременно, в десять минут восьмого гости сидели за столом.

– Знакомьтесь, Алиса Федоровна, – гордо произнес Александр Ефимович и представил подруге поочередно гостей: Аню с мужем и двумя внуками, Марину, Мусю Турман. Со своими друзьями он уже успел ее познакомить прежде.

Алиса была безукоризненна и знала это. Табачного цвета шелковая блузка была перехвачена мягким кожаным поясом, и ее тонкая талия была единственной талией среди бочкообразных фигур всех прочих дам. Гости были несколько ошарашены, даже дочери, заранее предупрежденные, что отец пригласит свою подругу. Муся Турман потеряла дар речи – она смотрела на эту особу глазами покойной Раи и чувствовала себя оскорбленной.

– Ни рожи ни кожи, – шепнула она Ане. Но Аня ее не поддержала:

– Ты что, тетя Муся, очень даже интересная женщина. И фигура…

– Что фигура, что фигура? – фыркнула шепотом Муся. – Она его обработала и еще всем покажет, попомнишь мои слова.

Но официант уже разлил шампанское, и друг Костя поднял бокал…

Костя, седой, щекастый, шарообразный, заговорил: что знакомы они с Сашкой шестьдесят семь лет из семидесяти, что они знают друг друга так хорошо, что иногда не могут разобрать, где проходит граница между их мыслями, что он давно уже не знает, кто первым сказал, кто первым подумал, что они больше чем друзья, и больше чем братья, и что всю жизнь он, Костя, идет за ним следом, но никогда не догоняет… и еще другие слова, которые все были хвалебными и каким-то образом веселыми. А под конец сказал, что рад видеть рядом с Сашкой волшебную Алису, которая пришла к ним из Страны чудес. Алиса прохладно улыбнулась…

Через месяц они тихо и буднично расписались. Александр Ефимович свое обещание выполнил: фарфоровая коробочка, полная зернисто-белого порошка, стояла в столе, позади стопки писчей бумаги, конвертов и старых проездных билетов, Александр Ефимович с удивительной деликатностью вписался в Алисину квартиру, ничего там не нарушив, а наоборот, основательно починив все, что было подклеено пластырем и подвязано веревочкой. Он закрепил провисающий рожок люстры, заменил давно не работавшую конфорку, и у Алисы укреплялось смутное чувство, что его медицинская профессия заключается в лечении всего, к чему он прикасался. Без всякой посторонней помощи расцвел на окне цветок, который прежде никогда этого не делал.

Супруги, которые и прежде не жаловались на здоровье, заметно помолодели.

– Перезапустили гормональные циклы, – смеялся муж.

К весне открылось еще одно непредвиденное и маловероятное событие: младшая дочь Александра Ефимовича Марина в свои неполные сорок лет забеременела. Ее врожденный дефект – расщепление губы и неба и оставшиеся на лице небольшие шрамы от вполне удачной операции – исковеркал больше ее характер, чем внешность. Она с детства избегала какого бы то ни было общения, выбрала себе профессию корректора, при которой она общалась исключительно с текстами, а не с людьми. То обстоятельство, что ей удалось забеременеть, изумило отца. Однако он скорее радовался, понимая, что оставляет дочь не в одиночестве, а с ребенком, который способен заменить собой весь враждебный, как та считала, мир.