Карта и территория бесплатное чтение

© Michel Houellebecq et Flammarion, 2010

© М. Зонина, перевод на русский язык, 2011

© А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2016

© ООО “Издательство АСТ”, 2021

Издательство CORPUS ®

Мир наскучил мне, и я наскучил миру.

Шарль Орлеанский

Джефф Кунс привстал, вдохновенно взмахнув руками. Напротив него, на белом кожаном диване с небрежно наброшенными шелками, сидит, скрючившись, Дэмиен Херст и, судя по всему, собирается ему возразить; он мрачен, лицо налилось кровью. Они оба в черных костюмах – у Кунса в тонкую полоску, – белых рубашках и черных галстуках. Между ними на журнальном столике стоит вазочка с цукатами, но ни тот, ни другой не обращают на нее ни малейшего внимания; Херст потягивает “Бад лайт”.

Позади них в огромном окне виднеются, насколько хватает глаз, высоченные многоэтажки, поистине вавилонское столпотворение гигантских прямоугольников; ночь светла, прозрачен воздух. Это может быть какой-нибудь Катар или Дубай; обстановка в комнате навеяна на самом деле рекламной фотографией отеля “Эмирейтс” в Абу-Даби из немецкого глянцевого журнала.

Лоб Джеффа Кунса слегка поблескивал, и Джед, затушевав его, отступил на три шага. Нет, Кунс никак ему не давался. А вот уловить суть Херста не так уж и трудно: его можно изобразить брутальным циником, типа “загреб бабла, насрать на всех”, либо этаким художником-бунтарем (опять же при деньгах), разрабатывающим в своем творчестве тревожную тему смерти; кроме того, в его багрово-красном, тяжелом лице было что-то донельзя английское, как у среднестатистического фаната “Арсенала”. Короче, чего в нем только не было, но все его разнообразные черты легко складывались в целостный и вполне удобоваримый портрет британского художника, типичного представителя своего поколения. Тогда как в Кунсе ощущалась некая двойственность, непреодолимое противоречие между кондовой продажностью товароведа и экзальтацией истинного аскета. Последние три недели Джед то и дело подправлял выражение его лица, – Кунс вставал, вдохновенно взмахнув руками, будто пытался что-то доказать Херсту; написать мормона-порнографа и то было бы легче.

Джед насобирал массу фотографий Кунса, снятого в одиночестве, а также в обществе Романа Абрамовича, Мадонны, Барака Обамы, Боно, Уоррена Баффета, Билла Гейтса… Но повсюду на него смотрел все тот же продавец кабриолетов “шевроле” – почему-то именно в этом образе Кунс решил явить себя миру, – одним словом, в этих снимках не было ровным счетом ничего индивидуального, ну как тут не выйти из себя, впрочем, фотографы давно выводили Джеда из себя, особенно великие фотографы, претендующие на то, что они открывают правду о своих моделях; как же, открывают они, просто встают столбом перед носом жертвы и знай себе строчат аппаратом, что-то неустанно кудахча и делая сотни снимков на авось, из которых потом выбирают наименее гадкие, вот как поступают все без исключения так называемые великие фотографы, и Джед, будучи знаком кое с кем из них, ничего кроме презрения к ним не испытывал, полагая, что они ничуть не креативнее фотоавтомата.

В кухне, за его спиной, вдруг отрывисто защелкал водонагреватель. Джед замер в ужасе. На дворе было уже 15 декабря.

Год назад, приблизительно в это же время, злополучный нагреватель точно так же защелкал, после чего окончательно заглох. Температура в мастерской довольно быстро упала до трех градусов. Джеду удалось немного поспать, вернее – подремать, но он постоянно просыпался. Около шести утра он использовал последние литры горячей воды в бойлере, чтобы кое-как умыться, и сварил себе кофе в ожидании мастера из фирмы “Сантех для всех”, – они обещали прислать кого-нибудь рано утром.

На своем интернет-сайте “Сантех для всех” заверял, что “с гордо поднятой головой шагнул в третье тысячелетие”; для начала они могли бы приходить вовремя, буркнул Джед часов в одиннадцать, слоняясь взад-вперед по комнате в тщетных попытках согреться. Он как раз заканчивал портрет отца под рабочим названием “Архитектор Жан-Пьер Мартен оставляет пост главы компании”; при такой температуре, само собой, верхний слой краски будет сохнуть слишком долго. Джед собирался, как всегда, поужинать с отцом в рождественский вечер и рассчитывал за две оставшиеся недели закончить картину; но если сантехник не явится, то у него ничего не выйдет. Честно говоря, в метафизическом смысле это не имело никакого значения, он совершенно не собирался дарить картину отцу, достаточно будет просто показать ее; почему вдруг, ни с того ни с сего, это стало ему так важно? Он явно был уже на пределе, видно, переоценил себя, взявшись разом за шесть картин, и вот уже несколько месяцев пахал как проклятый, куда это годится.

Часам к трем он решил снова набрать “Сантех для всех”; там было глухо занято. Ему удалось дозвониться до них только в шестом часу; сотрудница отдела обслуживания отнекивалась, сваливая все на рост числа срочных вызовов с наступлением сильных морозов, но поклялась во что бы то ни стало направить ему мастера завтра утром. Джед повесил трубку и забронировал номер в отеле “Меркюр” на бульваре Огюста Бланки.

Следующий день он полностью посвятил ожиданию слесаря из “Сантеха для всех”, а также его коллеги из фирмы “Сантех без помех”, с которой он договорился в промежутке. В “Сантехе без помех” ему посулили соблюдение исконных традиций “высокой сантехники”, но прийти вовремя тоже не сподобились.

На картине Джеда его отец, с мученической улыбкой подняв бокал, стоит на возвышении перед полусотней сотрудников своей архитектурной фирмы. Прощальный банкет проходит в просторном, тридцать на двадцать, open space с белыми стенами. Свет проникает сквозь стеклянный потолок. Графические станции соседствуют тут с объемными макетами текущих проектов. Среди присутствующих преобладают юноши с хакерской внешностью, асы моделирования в 3D. У самого подиума выстроились полукругом три архитектора лет сорока. Строго следуя композиции, списанной с малоизвестной картины Лоренцо Лотто, они избегают смотреть друг на друга, пытаясь, напротив, поймать взгляд отца; зрителю сразу становится очевидно, что каждый из них надеется сменить его на должности главы компании. Отец же глядит куда-то поверх их голов, в его глазах читается желание в последний раз собрать вокруг себя свою команду и разумная вера в будущее, но, главное – безысходная боль. Ему больно покидать любимое детище, которому он отдал лучшие годы, больно сознавать неизбежное; перед нами явно конченый человек.

Во второй половине дня Джед раз десять пытался прозвониться в “Водопрофи”, но не тут-то было. В режиме ожидания ему запускали радиостанцию Skyrock, тогда как в “Сантехе без помех” отдавали предпочтение “Юмору и шансону”.

Часам к пяти вечера он добрался до отеля. На бульваре Огюста Бланки сгущались сумерки; бомжи разожгли костер на боковой аллее.

Последующие дни прошли приблизительно в том же духе: Джед исправно набирал номера предприятий по ремонту сантехники, его тут же переключали на режим ожидания и он послушно ожидал, коченея возле картины, которая ни за что не желала сохнуть.

Спасение нарисовалось утром 24 декабря в образе хорватского водопроводчика, живущего по соседству, на улице Стефена Пишона, – Джед совершенно случайно заметил его табличку, возвращаясь из “Меркюра”. Да не вопрос, он может прийти, хоть сейчас. Невысокий темноволосый парень с тонкими правильными чертами бледного лица и усиками в стиле бель эпок был чем-то похож на Джеда; не считая усиков, само собой.

Войдя в квартиру, он тут же принялся осматривать колонку. Не торопясь, снял переднюю крышку с регуляторов, пробежался ловкими пальцами по сложному сплетению трубок. Порассуждал о клапанах и сифонах. Он вообще производил впечатление человека, глубоко знающего жизнь.

Потратив минут пятнадцать на тщательный осмотр агрегата, он вынес следующий вердикт: починить-то можно, худо-бедно он его подправит, делов-то на пятьдесят евро, о чем говорить. Конечно, это будет чистая халтура, а не ремонт, но пару месяцев продержится, а то и лет, как повезет, но за большее он не ручается; да и неуместно было бы делать ставку на долголетие данного отопительного прибора.

Джед вздохнул, признавшись, что чего-то в этом роде и боялся. Он хорошо помнил тот день, когда, девять лет назад, решился на покупку этой квартиры; самодовольный коротышка риелтор, расхваливая на все лады феноменальное освещение, не скрывал при этом необходимость кое-какой “косметики”. Джед подумал тогда, что лучше бы он сам стал агентом по недвижимости или гинекологом.

И без того радушный коротышка пришел буквально в экстаз, узнав, что Джед художник. Впервые, воскликнул он, ему посчастливилось продать мастерскую художника настоящему художнику! Джед испугался, что тот заявит сейчас о своей солидарности с настоящими художниками, обрушившись на буржуазно-богемных козлов и прочих обывателей того же пошиба, которые взвинчивают цены, перекрывая таким образом настоящим художникам доступ в мастерские художников, а что поделать, против рынка не попрешь, сами понимаете, впрочем, меня это не касается… но, слава богу, обошлось, коротышка риелтор просто скинул ему десять процентов, на что он, очевидно, и так был готов пойти, слегка поторговавшись для виду.

“Мастерская художника”, не будем обольщаться, являла собой чердак со стеклянным потолком, отличным, надо отдать ему справедливость, потолком, и невразумительными удобствами, которых едва хватало даже Джеду, чьи потребности в личной гигиене были весьма ограниченными. Но вид из окна был выше всяких похвал: за площадью Альп тянулся бульвар Венсена Ориоля с наземной линией метро, проступавшей на фоне высоких четырехгранных крепостей, возведенных в середине семидесятых: они выглядели пощечиной изысканному парижскому пейзажу, но именно их Джед ставил превыше всего в Париже, с архитектурной точки зрения.

Хорват закончил работу и положил в карман причитающиеся ему пятьдесят евро. Он не предложил Джеду выписать счет, да тот на это и не рассчитывал. Не успел он выйти, как снова забарабанил в дверь. Джед высунулся узнать, в чем дело.

– Кстати, месье, – сказал хорват. – Поздравляю вас с Рождеством. Я только хотел поздравить вас с Рождеством.

– Ну да, – смущенно отозвался Джед. – Вас также.

И тут до него дошло, что с такси возникнут проблемы. Как и следовало ожидать, компания “С ветерком” наотрез отказалась везти его в Ренси, а “На всех парах” согласились, так и быть, добросить его до вокзала, ну, в крайнем случае, до мэрии, ну уж точно не до самого “Городка Кузнечиков”. “Меры предосторожности, месье…” – прошелестел его собеседник с легким упреком. “Мы обслуживаем только абсолютно безопасные участки”, – сообщили ему в свою очередь в “Автомобилях Фернана Гарсена” с хорошо отрепетированным сожалением. Мало-помалу в Джеде просыпалось чувство вины – ну что, правда, ему взбрело в голову провести рождественский вечер на таком непотребном участке, как “Городок Кузнечиков”, – и он по привычке мысленно попрекнул отца за упрямое нежелание съезжать из своего добротного особняка с огромным парком, который, по воле движения народных масс, незаметно очутился в самом центре проблемного пригорода, попавшего с некоторых пор под неусыпный контроль местной братвы.

Джеду пришлось укрепить каменную ограду, надстроить ее сеткой под током и установить систему видеонаблюдения с прямой передачей сигнала в полицейский участок, и все это ради того, чтобы отец мог безбоязненно гулять в гордом одиночестве по двенадцати комнатам, хотя прогреть их не представлялось возможным, и за исключением Джеда, не пропускавшего рождественский ужин, там никто никогда не появлялся. Ближайшие магазинчики уже давно приказали долго жить, ходить пешком по соседним улицам не рекомендовалось, да, собственно, и на машины тут, бывало, нападали, когда те притормаживали на красный свет. Мэрия Ренси прислала отцу домработницу – вздорную злобную сенегалку по имени Фатти, которая взъелась на него с первого же дня, отказывалась менять постельное белье чаще, чем раз в месяц, да и подворовывала, как пить дать, делая покупки.

Тем временем в мастерской немного потеплело. Джед сфотографировал недосохшую картину, хоть что-то можно будет предъявить. Он скинул брюки и свитер, сел по-турецки на лежащий прямо на полу узкий матрас, заменявший ему кровать, и закутался в одеяло. Постепенно замедляя дыхание, он воображал себе неторопливый, ленивый плеск волн в тусклых сумерках, пытаясь по мере сил обрести спокойствие духа и подготовиться к очередному Рождеству в обществе отца.

Это медитативное упражнение принесло свои плоды, и вечер прошел если не спокойно, то нейтрально, чуть ли не дружелюбно; на большее он уже давно и не надеялся.

На следующее утро, часов в семь, полагая, что здешние отморозки тоже отмечали Рождество, Джед отправился пешком на станцию и благополучно доехал до Восточного вокзала.

Отремонтированный нагреватель продержался целый год и сейчас впервые скуксился. Картина “Архитектор Жан-Пьер Мартен оставляет пост главы компании” давно была закончена и дожидалась в запасниках галериста персональной выставки Джеда, которую им никак не удавалось организовать. Жан-Пьер Мартен сам решил – к величайшему изумлению сына, который давно уже отказался от мысли уговорить его, – переехать под Париж, в Булонь, в дом престарелых с медицинским обслуживанием. В этом году их традиционный рождественский ужин должен был состояться в ресторане “У папы” на авеню Боске. Джед польстился на рекламное объявление в “Парископе”[1], обещавшее традиционную кухню по старинке, и, надо сказать, они в общем и целом сдержали слово. Полупустой зал был уставлен Дедами Морозами и елочками в гирляндах. Группки пожилых людей, а то и совсем стариков, основных посетителей этого заведения, усердно, добросовестно и с каким-то даже остервенением пережевывали блюда традиционной кухни. В меню значились кабан, молочный поросенок и индюшка; на десерт, само собой, полагалось сладкое “полено” по старинке, а вежливые и незаметные официанты действовали бесшумно, словно в реанимации ожогового отделения. Джед не мог не признать, что свалял дурака, пригласив отца в такой ресторан. Этот сухой, обстоятельный человек с вытянутым аскетическим лицом, судя по всему, никогда не умел наслаждаться трапезой, и даже в те редкие дни, когда они обедали вместе в городе, если, например, Джед хотел повидаться с ним недалеко от офиса, отец всегда вел его в один и тот же суши-бар. Что за бредовое, а главное – бессмысленное стремление к слиянию в гастрономическом экстазе, все, поезд ушел, и еще неизвестно, случались ли когда-нибудь в жизни отца такие посиделки, учитывая, что его супруга ненавидела готовить. Но Рождество есть Рождество, и потом, какие варианты? Отец стал равнодушен к одежде, почти ничего не читал и вообще, казалось, уже мало чем интересовался. Он, если верить директрисе дома престарелых, “принимал посильное участие в жизни коллектива”, иными словами, перевел Джед, более или менее ни с кем не общался. В данный момент отец старательно жевал молочного поросенка с таким выражением, будто это был кусок резины, не проявляя ни малейшего желания нарушить затянувшееся молчание, так что Джед, словно в бреду (зря он взял гевюрцтраминер к устрицам, он сообразил это в ту минуту, когда заказал бутылку, от белого вина у него вечно путались мысли), пытался лихорадочно изобрести нечто, что могло бы, пусть отдаленно, сойти за тему для разговора. Был бы он женат, была бы у него хотя бы спутница жизни, ну просто какая-никакая подружка, все бы прошло великолепно, женщины лучше мужчин управляются с семейными междусобойчиками, в каком-то смысле это их конек, ведь даже если в реальности детей нет, они все равно потенциально имеют место быть, брезжат, так сказать, на горизонте, а старики интересуются внуками, это общеизвестно и как-то связано с природными циклами или с чем-то там еще, одним словом, в их старческой голове проклевывается некое чувство, в сыне отец умирает, понятное дело, а вот дед во внуке возрождается или берет благодаря ему реванш, короче, всего этого с лихвой хватило бы уж по крайней мере на рождественский ужин. Джед порой подумывал о том, чтобы нанять на вечер девушку из эскорт-услуг и разыграть одноактный спектакль, кратко проинструктировав ее за пару часов до встречи, отец ведь никогда особо не интересовался подробностями чужой жизни, как, впрочем, и большинство мужчин.

В романоязычных странах для диалога мужских особей среднего и пожилого возраста вполне хватает политики; иногда, в низших слоях общества, ее заменяет спорт. А вот в разговорах приверженцев англосаксонских ценностей роль политики играют скорее экономика и финансы; время от времени на выручку приходит литература. Проблема в том, что ни Джед, ни его отец не увлекались экономикой, да и политикой не очень. Жан-Пьер Мартен одобрял, в общих чертах, способ управления страной, а у его сына даже не было своего мнения на этот счет; с горем пополам они все же дотянули, перемыв косточки всем министерствам по очереди, до тележки с сырами.

При виде сыров отец слегка оживился и спросил Джеда о его творческих планах. На этот раз, увы, Джед не смог разрядить атмосферу, последняя его картина, “Дэмиен Херст и Джефф Кунс делят арт-рынок” никак не желала получаться, он топтался на месте, а неведомая сила, на волне которой он продержался последние года два, сходила на нет, рассыпалась в прах, только зачем грузить отца, он-то чем может помочь, да и вообще никто ничем не может ему помочь, выслушав такого рода признание, собеседник лишь вежливо посочувствует, нет, что ни говори, человеческие отношения гроша ломаного не стоят.

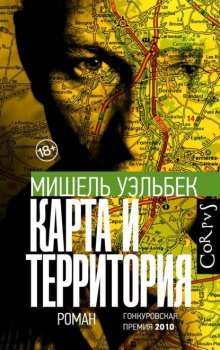

– Готовлю к весне персональную выставку, – сообщил он наконец. – Но пока что мы никак не сдвинемся с мертвой точки. Франц, мой галерист, хотел бы заказать текст для каталога писателю. Он подумывает о Мишеле Уэльбеке.

– О Мишеле Уэльбеке?

– Ты слышал о нем? – удивленно спросил Джед. Ему бы и в голову не пришло, что отец может интересоваться какой-либо культурной продукцией.

– У нас в Булони есть небольшая библиотека, я взял там парочку его романов. Он хорошо пишет, мне кажется. Его приятно читать, у него довольно трезвый взгляд на общество. Он тебе ответил?

– Пока нет. – Джед мгновенно вышел из ступора. Если настолько закоснелый, так безнадежно увязший в тоскливой рутине человек, как его отец, ступивший уже одной ногой на темный путь по Долине смертной тени, – если даже он заметил существование Уэльбека, то в этом авторе наверняка что-то есть. И он поймал себя на мысли, что напрасно не надавил на него по мейлу, а ведь Франц уже не раз напоминал ему об этом. Время поджимало. Учитывая даты Art Basel и Frieze Art Fair, выставку надо было провести в апреле, самое позднее в мае, но Уэльбека же не попросишь написать текст за две недели, он все же известный писатель, мировая знаменитость, по крайней мере, так считает Франц.

Возбуждение отца улеглось, он дегустировал сен-нектер[2] с той же вялостью, что и молочного поросенка. Видимо, только из сострадания мы склонны приписывать старикам какое-то обостренное гурманство, пытаясь убедить себя, что хотя бы это им еще осталось, на самом же деле радости чревоугодия неумолимо угасают вместе со всем прочим. В сухом остатке – расстройство пищеварения и рак простаты.

Слева от них три восьмидесятилетние старушки, скорбно склонившись над фруктовым салатом, похоже, отдавали дань памяти покойным супругам. Одна из них потянулась было к бокалу шампанского, но ее рука тут же упала на стол; она тяжело дышала от усилия. Через несколько мгновений старушка повторила свою попытку, но рука дрожала чудовищно, а лицо исказилось от напряжения. Джед еле сдерживался, чтобы не броситься ей на помощь, но не мог он ей помочь, не его это было дело. Даже официант, с тревогой наблюдавший за ее манипуляциями, стоя в двух шагах от их столика, не мог ничем ей помочь; теперь она общалась с Господом напрямую. Ей было скорее за девяносто, чем за восемьдесят.

И тут, дабы сбылось реченное, подали десерт. Отец Джеда безропотно приступил к традиционному сладкому полену. Осталось потерпеть совсем немного. Когда они встречались, время текло как-то странно: хотя они не произнесли ни слова и гробовое молчание, повисшее за столом, могло лишь усилить ощущение тяжести, секунды и даже минуты проносились с поразительной скоростью. Через полчаса, – ни одна мысль так и не посетила его, – Джед проводил отца на стоянку такси. Было всего десять вечера, но он знал, что обитатели дома престарелых и так считают отца счастливчиком – ведь ему есть с кем провести пару часиков на Рождество. “Повезло вам с сыном…” – уже не раз замечали ему. Переехав в богоугодное заведение с медицинским обслуживанием, бывший пожилой человек получает наконец окончательный статус старика, оказываясь в положении ребенка, отправленного в пансион. Иногда его там навещают – и тут счастью нет предела, он исследует окружающий мир, обжирается печеньем “Пепито” и наведывается к клоуну Рональду Макдональду. Но чаще всего никто не приезжает, и бедняга уныло слоняется в опустевшем пансионе между стойками гандбольных ворот на залитой битумом площадке. И жаждет обрести свободу, воспарить.

Вернувшись, Джед обнаружил, что нагреватель отлично работает, в мастерской было тепло, даже жарко. Он скинул одежду и, растянувшись на матрасе, мгновенно уснул с восхитительно пустой головой.

Он внезапно проснулся посреди ночи, будильник показывал 4.43. В комнате было жарко, почти душно. Его разбудил шум нагревателя, но не привычные сухие щелчки, а долгое, низкое, почти инфразвуковое гудение. Он резким движением распахнул заиндевевшее окно на кухне. В комнату ворвался ледяной воздух. Шестью этажами ниже рождественскую ночь нарушали поросячьи похрюкивания. Он тут же захлопнул окно. Скорее всего, во двор забрались бомжи; утром они устроят пир горой из остатков праздничного ужина, собранных по всем помойкам. Никто из жильцов не решится вызвать полицию, чтобы избавиться от них, Рождество все же, как ни крути. Обычно эта почетная миссия выпадала в итоге на долю дамы лет шестидесяти со второго этажа. Дама красила волосы хной, носила свитера из ярких лоскутов, и Джед подозревал, что она психоаналитик на пенсии. Но что-то он ее не видел в последние дни, возможно, она уехала отдыхать либо скоропостижно скончалась. Теперь бомжи проторчат тут несколько дней, запах от их испражнений заполнит двор, и окно уже не откроешь. С обитателями дома они держались вежливо, даже подобострастно, но друг с другом дрались не на жизнь, а на смерть, тем, как правило, все и кончалось, и тогда ночную тишину разрывал жуткий вой, кто-нибудь вызывал “скорую”, которая обнаруживала несчастного с оторванным ухом в луже крови.

Джед подошел к неожиданно смолкнувшему нагревателю и осторожно приподнял крышку панели управления. Аппарат мгновенно всхрапнул, будто почувствовал угрозу вторжения. Быстро замигал желтый индикатор неизвестного назначения. Потихоньку, миллиметр за миллиметром, Джед передвигал регулятор нагрева влево. Если что, у него сохранился телефон того хорвата; но кто знает, работает ли он еще. Ведь, по его собственному признанию, он не собирался всю жизнь “париться в сантехнике”, а мечтал, “срубив бабла”, вернуться к себе в Хорватию, на остров Хвар, и открыть там пункт проката водных скутеров. Заметим в скобках, что отец Джеда как раз перед выходом на пенсию участвовал в открытом конкурсе проектов по застройке элитной курортной зоны в Стари-Граде на Хваре. Остров стал теперь престижным направлением, в прошлом году там засветились даже Шон Пенн и Анджелина Джоли, и Джед испытал какую-то смутную горечь, чисто по-человечески пожалев, что этот мастер вынужден будет променять благородное ремесло сантехника на прокат дурацких трескучих агрегатов разным козлам с улицы Фезандери, у которых денег как грязи.

“Хвар. Что посмотреть?” – вопрошал интернет-сайт острова и сам же отвечал на поставленный вопрос: “ Прогуляйтесь по благоухающим лавандовым полям, чей аромат разносится над островом, полюбуйтесь гармонией неповторимых пейзажей с вековыми оливами и виноградниками. Отведайте местную кухню в уютной канобе (таверне), зачем вам роскошные рестораны, вкусите простого местного вина вместо шампанского, спойте народную песню островитян, и отдых на о. Хвар оставит незабываемые положительные эмоции в Вашей памяти!”

Вот на что, значит, повелся Шон Пенн, и Джед представил себе мертвый сезон, еще теплый октябрь, и бывшего сантехника, мирно восседающего за столом перед тарелкой ризотто с морскими гадами, – нет, его выбор можно понять и даже простить.

Джед нехотя подошел к “Дэмиену Херсту и Джеффу Кунсу”, стоявшим на мольберте посреди мастерской, и его снова охватило недовольство собой, еще более горькое. Он вдруг почувствовал, что голоден, – странное дело, ведь они с отцом поужинали по полной программе, с закусками, сыром и десертом, но ему хотелось есть, к тому же он задыхался, так тут стало душно. Джед вернулся на кухню, открыл банку каннеллони в соусе и проглотил их один за другим, мрачно поглядывая на злополучную картину. Кунсу не хватало легкости, воздушности, крылышки ему пририсовать, что ли, как у бога Меркурия, – пришла ему в голову дурацкая мысль; пока что Кунс, в полосатом костюме, с улыбкой торгового работника на устах, сильно смахивал на Сильвио Берлускони.

Согласно исследованию веб-портала ArtPrice, Кунс занимал второе место в рейтинге самых состоятельных художников мира; не так давно Херст, младше его на десять лет, отобрал у него пальму первенства. Что касается Джеда, то он в прошлом десятилетии удостоился пятьсот восемьдесят третьего места, будучи при этом семнадцатым среди французов. Затем, как сказали бы комментаторы велогонки “Тур де Франс”, он “скатился на дно турнирной таблицы”, а потом и вовсе из нее исчез. Разделавшись с каннеллони, он обнаружил бутылку с остатками коньяка на донышке. Затем врубил на полную мощность галогенный светильник, направив его прямо в центр холста. Вблизи стало ясно, что он запорол даже ночной мрак: ему не хватало той роскоши и тайны, которые рисует нам воображение при мысли о ночах Аравийского полуострова; лазурь надо было использовать, а не ультрамарин. Какую все-таки говенную картину он написал. Джед схватил мастихин и, не без усилия провертев отверстие – плотное льняное полотно поддавалось с трудом, – проколол глаз Дэмиену Херсту. Сдернув липкий холст, он одним махом разодрал его, при этом мольберт покачнулся и рухнул на пол. Слегка угомонившись, Джед остановился, внимательно посмотрел на клейкие от краски руки, допил коньяк и, вскочив обеими ногами на картину, принялся топтать ее, впечатывая в скользкий пол. Наконец он потерял равновесие и упал, пребольно стукнувшись затылком о мольберт, икнул, его вырвало, и ему сразу полегчало, свежий ночной ветерок приятно овевал лицо, и Джед блаженно закрыл глаза; похоже, он дошел до конца очередного цикла.

Часть первая

Джед уже сам не помнил, когда начал рисовать. Видимо, все дети худо-бедно рисуют, но поскольку с детьми он не общался, то не мог утверждать по этому поводу ничего определенного. Но зато он был уверен, что начал с цветов, рисуя их карандашами в тетрадках небольшого формата.

Обычно по средам во второй половине дня, иногда еще и по воскресеньям, он наслаждался одиночеством в залитом солнцем парке, пока его приходящая няня бегала звонить очередному бойфренду. Ванессе было восемнадцать лет, она училась на первом курсе экономического факультета в университете Вильтанез департамента Сена-Сен-Дени и долгое время оставалась единственным свидетелем его первых творческих опытов. Рисунки ей нравились, она искренне говорила Джеду, что они красивые, хотя то и дело озадаченно поглядывала на него. Потому что мальчишки должны рисовать кровожадных чудищ, свастики и истребители (самые продвинутые – пиписьки и женские гениталии). Но уж никак не цветочки.

Джеду даже в голову не могло прийти, как, собственно, и Ванессе, что цветы – это просто-напросто половые органы, украшающие поверхность мира пестрые вагины, отданные на растерзание похотливым насекомым. Создается впечатление, что насекомые и люди – тоже своего рода животные – постоянно к чему-то стремятся, быстро и целеустремленно передвигаясь с места на место, тогда как цветы сверкают себе преспокойно на солнце, застыв во всем своем великолепии. Красота цветов печальна, увы, ведь эти нежные создания обречены на смерть, как, само собой, и все живое на земле, но цветы особенно, а их останки, как и трупы животных – всего лишь грубая пародия на их бытие, и воняют они точно так же, как трупы животных, – все это понимаешь, впервые сознательно пережив смену времен года, вот и Джед заметил гниение цветов в пятилетнем возрасте, если не раньше, потому что в парке, разбитом вокруг особняка в Ренси, было много цветов и много деревьев, и, сидя в коляске, которую катила какая-то взрослая тетенька (его мать?), первое, на что он обратил внимание, не считая неба и облаков, были ветви, качающиеся на ветру. Жажда жизни проявляется у животных быстрыми метаморфозами – увлажнением дырочки, затвердением стержня и, наконец, выделением семенной жидкости, но об этом Джед узнает несколько позже, на балконе в Пор-Гримо, при посильной помощи Марты Тайфер. Жажда жизни у цветов проявляется в образовании всполохов ослепительных расцветок, оживляющих однообразную зелень природного пейзажа, равно как и бесцветное однообразие городского пейзажа – по крайней мере там, где местная мэрия потрудилась их посадить.

По вечерам отец по имени “Жан-Пьер” – так обращались к нему друзья – возвращался домой. Джед называл его “папой”. Жан-Пьер, по мнению приятелей и подчиненных, был хорошим отцом; вдовцу требуется известная самоотверженность, чтобы в одиночку воспитывать ребенка. Первые годы Жан-Пьер был хорошим отцом, потом чуть хуже, все чаще вызывал няню и постоянно ужинал в городе (в основном с заказчиками, порой с подчиненными, но все реже и реже с друзьями, ибо время дружбы постепенно сходило на нет, и он уже слабо верил в то, что можно иметь друзей и что дружеские отношения способны сыграть хоть какую-то роль в биографии человека или повлиять на его судьбу), возвращался поздно и даже не пытался переспать с юной няней, что, надо сказать, норовит сделать подавляющее большинство отцов; он выслушивал отчет о том, как прошел день, улыбался сыну, платил нужную сумму. Отец стал главой усеченной семьи, но никакое пополнение в его планы не входило. Он очень хорошо зарабатывал, будучи генеральным директором строительной компании, специализировавшейся на возведении приморских комплексов “под ключ”; у него были заказчики в Португалии, на Мальдивах, в Сан-Доминго.

От этого периода у Джеда остались тетрадки с полным набором рисунков того времени, но все эти сокровища тихо-мирно умирали (бумага была среднего качества, да и цветные карандаши не лучше), ну еще пару столетий они бы, конечно, протянули, однако всем предметам и существам назначен свой срок жизни.

Картина, написанная гуашью, которую следовало датировать скорее всего годами его ранней юности, называлась “Сенокос в Германии” (с чего бы, интересно, Джед ведь не бывал в Германии и никогда не присутствовал и уж тем более не участвовал в “сенокосе”). На горизонте пейзаж замыкают снежные вершины, при этом свет, безусловно, указывает на самый разгар лета; крестьяне, вздымающие сено на вилы, и запряженные в тележки ослы выполнены в насыщенных ярких тонах, полученных методом лессировок; красиво вышло, что твой Сезанн, да и вообще что твой кто угодно. Вопрос красоты вторичен в живописи, великие мастера прошлого признавались таковыми, если предлагали свое собственное видение мира, последовательное и новаторское одновременно; а это означает, что они всегда писали в одной и той же манере и, преобразуя объекты окружающего мира в объекты живописи, строго придерживались собственного метода и приемов, кроме того, эта их манера никому ранее присуща не была. Художников ценили еще выше, если их видение мира казалось исчерпывающим, и создавалось впечатление, что оно приложимо ко всем без исключения предметам и ситуациям, реально существующим и воображаемым. Таково было классическое понимание живописи (Джеду посчастливилось приобщиться к нему еще в средней школе), основанное на концепции фигуративного искусства – на той самой фигуративности, к которой он весьма странным образом вернется на несколько лет. И что совсем странно, именно она принесет ему в итоге славу и богатство.

Джед посвятил свою жизнь (во всяком случае, профессиональную, очень быстро слившуюся воедино с его жизнью вообще) искусству, созданию изображений мира, не предназначенного, однако, для проживания. Поэтому он мог создавать критические изображения – критические до известной степени, поскольку в юные годы Джеда искусство, как и общество в целом, стремилось в своем развитии к приятию мира, порой восторженному, но чаще с оттенком иронии. У его отца такой свободы выбора не было вовсе, он-то как раз обязался выдавать на-гора пригодные для жилья конструкции – какая уж тут ирония, – в которых собирались поселиться люди, и даже получать удовольствие, хотя бы во время отпуска. Если бы этот жилищный механизм дал сбой, например упал бы лифт или засорился туалет, вину возложили бы на отца. Зато он не отвечал за внезапное вторжение в резиденцию неотесанных и агрессивных народных масс, неподконтрольных полиции и законным властям; землетрясение также считалось обстоятельством, смягчающим его ответственность.

Отец отца Джеда был фотографом, а его корни, в свою очередь, терялись в некой малопривлекательной стоячей социологической луже, с незапамятных времен наводненной сельскохозяйственными рабочими и бедными крестьянами. Что же могло подвигнуть человека из нищих слоев на интерес к технологиям зарождающегося фотоискусства? Джед понятия не имел, его отец тоже; как бы то ни было, дед, первый в долгой чреде поколений, вышел за рамки примитивного, без затей, воспроизведения одного и того же социального статуса. Он зарабатывал на кусок хлеба, фотографируя по большей части на свадьбах, первых причастиях и выпускных вечерах в деревенской школе. В Крезе, этом позабытом-позаброшенном департаменте Франции, ему редко приходилось снимать торжественное открытие новых зданий или визиты политиков государственного масштаба. Фотография считалась не ахти каким ремеслом, доходов приносила мало, и то, что сын стал профессиональным архитектором, не говоря уже о его более поздних предпринимательских успехах, было важным шагом вверх по социальной лестнице.

К тому времени, когда Джед поступил в парижскую Школу изящных искусств, он уже бросил рисунок ради фотографии. За два года до этого он обнаружил на дедушкином чердаке фотографическую камеру с раздвижным мехом Linhof Master Technika Classic, в прекрасном рабочем состоянии, хотя дед уже не пользовался ею, когда выходил на пенсию. Джеда буквально околдовал этот допотопный раритет, тяжелый и странный, но высочайшего качества. Мало-помалу он нащупал принципы смещения фокусного центра, изучил вращающуюся кассетоприемную рамку и принцип Шаймпфлюга, а затем посвятил себя занятию, к которому почти целиком свелись все его художественные изыскания в студенческие годы, а именно систематической съемке всякого ширпотреба. Он работал у себя в комнате, предпочитая естественное освещение. Скоросшиватели, огнестрельное оружие, еженедельники, картриджи для принтера, вилки – ничто не ускользнуло от его поистине энциклопедического взгляда в стремлении составить исчерпывающий каталог предметов, произведенных человеком в индустриальную эпоху.

В награду за грандиозный и маниакальный размах его, надо признать, слегка безумного проекта Джед получил заслуженное уважение преподавателей, но это никак не сблизило его с какой-либо из студенческих групп, сбившихся на почве общих эстетических воззрений, а говоря более прозаически – объединенных желанием выйти скопом на арт-рынок. Кое с кем Джед все же дружил, пусть и не взахлеб, не подозревая, сколь мимолетными окажутся эти отношения. Он даже завел пару-тройку романов, но ни один из них долго не продержался. На следующий же день после получения диплома он внезапно осознал, что теперь ему будет одиноко. За последние шесть лет он сделал более одиннадцати тысяч фотографий. Файлы хранились в TIFFax с копиями в JPEG с более низким разрешением и легко умещались на 640-гигабайтном жестком диске Western Digital, весом чуть больше 220 граммов. Он аккуратно убрал на место фотокамеру и объективы (профессиональный Rodenstock Apo-Sironar с фокусным расстоянием 105 мм и диафрагмой 5.6 и Fujinon с фокусным расстоянием 180 мм и такой же диафрагмой), потом внимательно изучил оставшиеся вещи. Портативный компьютер, iPod, кое-какая одежда, немного книг – если честно, не бог весть что, все это запросто влезло в два чемодана. В Париже было солнечно. Нельзя сказать, что ему плохо жилось в этой комнате, но не так уж и хорошо. Квартплаты хватило бы еще на неделю. Он замешкался на мгновение, потом вышел, в последний раз прогулялся вдоль порта Арсенала и позвонил отцу, чтобы тот помог ему перебраться.

Джед давно не жил в Ренси, практически с самого детства, если не считать кратких приездов на школьные каникулы, но их совместное существование с отцом сразу оказалось легким, хоть и бессодержательным. Отец тогда еще вовсю работал, у него и в мыслях не было отпускать поводья и уходить из компании. Он редко возвращался домой раньше девяти, а то и десяти вчера и, развалившись перед телевизором, ждал, пока сын разогреет ему очередное “готовое блюдо” из “Каррефура” в Ольне-су-Буа, где несколько недель назад Джед привычно загрузил продуктами багажник своего “мерседеса”; стараясь питаться разнообразно и, скажем так, сбалансированно, Джед покупал еще сыр и фрукты. Правда, отец едой мало интересовался; он безучастно перескакивал с одного канала на другой, застревая на какой-нибудь утомительной экономической дискуссии на LCI. Он ложился спать сразу после ужина, а утром уходил до того, как Джед вставал. Дни стояли погожие, однообразно теплые. Джед гулял по парку, усаживался под высокой липой с философским трактатом в руке, но чаще всего даже не открывал его. Детские воспоминания постепенно возвращались к нему, но их было немного; потом он шел домой смотреть репортажи с “Тур де Франс”. Ему нравились скучные общие планы, снятые с вертолета, который послушно следовал за велосипедистами, лениво крутившими педали на бескрайних просторах Франции.

Анна, мать Джеда, была родом из мелкобуржуазной еврейской семьи, ее отец держал ювелирную лавку в их квартале. В возрасте двадцати пяти лет она вышла за Жан-Пьера Мартена, молодого архитектора. Это был брак по любви, и спустя несколько лет она произвела на свет сына, назвав его в честь любимого дяди. А потом, незадолго до семилетия Джеда, покончила с собой, но он узнал об этом много лет спустя – проболталась бабка со стороны отца. Анне было сорок лет, ее мужу – сорок семь.

Джед почти не помнил мать и не считал себя вправе обсуждать ее самоубийство во время нынешнего пребывания в Ренси, предпочитая дождаться, когда отец сам заговорит об этом, хотя прекрасно понимал, что надежды мало, он наверняка до самого конца постарается избегать скользкой темы, как, впрочем, и все остальные.

Тем не менее кое-что следовало прояснить, и отец сам решил это сделать как-то раз после воскресного обеда, когда они вместе смотрели короткий этап гонки на время в Бордо, после которого, правда, таблица генеральной классификации не претерпела особых изменений. Они сидели в библиотеке, безусловно самой красивой комнате особняка, с дубовым паркетом и английскими кожаными диванами и креслами. Дневной свет проникал сквозь витражи, оставляя в полумраке почти шесть тысяч томов, выстроившихся на полках вдоль стен, – по большей части это были научные трактаты, изданные в девятнадцатом веке. Сорок лет назад Жан-Пьер Мартен купил этот дом у владельца по сходной цене, поскольку тому срочно понадобились деньги. Тогда эта часть Ренси, застроенная элегантными особняками, считалась спокойной, и он надеялся, что заживет тут счастливой семейной жизнью, во всяком случае, места в доме хватило бы на многодетную семью и частые приемы друзей, – но его мечтам не суждено было сбыться.

В ту минуту, когда на экране снова возникло улыбающееся и такое предсказуемое лицо Мишеля Дрюкера[3], отец выключил звук и повернулся к Джеду:

– Ты и дальше собираешься заниматься творчеством? – спросил он; Джед ответил утвердительно. – Но пока что тебе не удается самому заработать на жизнь?

На сей раз ответ Джеда был более пространным. Как это ни удивительно, в течение прошлого года с ним связались два фотоагентства. Среди клиентов первого, специализирующегося на съемке предметов, числились каталоги мебельного интернет-магазина CAMIF и фирмы La Redoute. Иногда они продавали негативы рекламным компаниям. Второе занималось астрономической фотографией; к его услугам часто прибегали такие журналы, как Notre Temps и Femme Actuelle. Все это было не слишком престижно, да и платили они из рук вон плохо: снимки горного велосипеда или тартифлет[4] с сыром реблошон приносили меньше дохода, чем фотки Кейт Мосс или даже Джорджа Клуни; зато постоянный, неослабевающий спрос обеспечивал Джеду приличные заработки, поэтому он не сидел совсем уж без денег, было бы желание. Кроме того, он полагал, что занятие “чистой” фотографией полезно для практики. Он посылал в агентство широкоформатные диапозитивы идеального студийного качества, которые там сканировали и обрабатывали по своему усмотрению. Предпочитая не браться за ретушь – тут наверняка существовали правила коммерческого и рекламного порядка, – он сдавал им технически безупречные, но отмеченные авторской манерой негативы.

– Я рад, что ты финансово независим, – заметил отец. – Попадались мне юнцы, которые собирались стать художниками, но жили за счет родителей; никому из них так и не удалось пробиться. Странное дело, казалось бы, стремление выразить себя и оставить след в этом мире – мощный стимул, но его одного, видимо, недостаточно. По-прежнему лучше всего срабатывает и помогает преодолеть себя банальная нужда в деньгах. Я все-таки помогу тебе купить квартиру в Париже, – продолжал он. – Тебе необходимо встречаться с людьми, заводить связи. Кроме того, будем считать это удачным вложением на спаде рынка.

Теперь на экране телевизора появился сатирик, которого Джед ухитрился даже опознать. Его сменил крупный план Мишеля Дрюкера с глуповатой улыбкой на лице. Он внезапно поймал себя на мысли, что отцу просто-напросто хочется остаться в Ренси одному. Они так и не притерлись друг к другу.

Две недели спустя Джед купил квартиру, в которой жил до сих пор, на бульваре Л’Опиталь, в северной части XIII округа. Почти все соседние улицы были названы в честь художников – Рубенса, Ватто, Веронезе, Филиппа де Шампеня, что можно было с некоторой натяжкой воспринимать как доброе предзнаменование. Ну а проще говоря, он поселился недалеко от новых арт-галерей в квартале Очень Большой Библиотеки. Он, конечно, не торговался, но все-таки заблаговременно навел справки – по всей Франции цены на недвижимость рухнули, особенно в городах, но покупателей найти было трудно, и квартиры пустовали.

Образ матери почти не сохранился в памяти Джеда, но ее фотографии он, само собой, видел. Это была миловидная женщина с бледной кожей и длинными темными волосами – на некоторых снимках она выглядит настоящей красавицей, вроде Агаты фон Астигвельт на портрете из дижонского музея. Она редко улыбается в объектив, а если и улыбается, то в ее улыбке сквозит тревога. Возможно, такое впечатление возникает при мысли о ее самоубийстве; но даже отвлекаясь от него, нельзя не почувствовать в ней что-то ирреальное или уж по меньшей мере – вневременное; ее легче представить себе героиней какого-нибудь полотна Средних веков или раннего Возрождения, чем девчонкой 60-х годов, имевшей транзистор и ходившей на рок-концерты.

В течение первых лет после ее смерти отец еще пытался следить за его учебой и придумывал развлекательную программу на выходные – они отправлялись чаще всего в “Макдоналдс” или в музей. Дела его фирмы медленно, но верно шли в гору; первый контракт на строительство курортного комплекса “под ключ” принес ему оглушительный успех. Его компания ни на шаг не отступила от заявленных сроков и смет – что уже само по себе невероятно – и заслужила единодушные хвалебные отзывы за выдержанность стиля и соблюдение природоохранных нормативов; они удостоились дифирамбических статей в региональной прессе и национальных архитектурных журналах и, бери выше, целой полосы в рубрике “Стили” газеты “Либерасьон”. “В Порт-Амбаресе, – писали про отца, – ему удалось выразить самую суть средиземноморского духа”. Он же считал, что всего лишь выстроил в ряд матово-белые кубы разного размера, сдутые с традиционных марокканских построек, и разделил их зарослями олеандров. После первой победы от заказчиков отбою не было, и отцу приходилось регулярно ездить за границу. Когда Джед перешел в шестой класс, отец решил отправить его в пансион.

Отец выбрал иезуитский коллеж в Рюмийи в департаменте Уаза. Это было частное заведение, но не элитарное, так что плата за обучение оказалась вполне подъемной, преподавание тут не велось на двух языках и в спортивном оборудовании не наблюдалось ничего экстравагантного. Сюда отдавали своих отпрысков не столько олигархи, сколько консерваторы, выходцы из доброй старой буржуазии (почти все папаши были военными или дипломатами), при этом среди них не фигурировали католики-интегристы – обычно дети попадали в пансион после неудачного развода родителей.

Аскетичные и, пожалуй, уродливые строения были вполне комфортабельны, учеников начальной школы селили по двое в комнате, а начиная с третьего[5] класса у каждого была своя. Сильной стороной и главным рекламным козырем школы считались внеплановая помощь учителя всем ученикам без исключения, так что с момента ее создания и по сей день более девяноста пяти процентов выпускников успешно сдавали экзамены на аттестат зрелости.

В этих стенах Джед провел годы своей унылой, отданной занятиям юности, подолгу гуляя по сумрачным еловым аллеям. Он не жаловался на судьбу, и иной себе даже не мыслил. Ученики, бывало, устраивали жестокие драки, зверски и жестоко унижая друг друга, и Джед, мальчик щуплый и нежный, не сумел бы постоять за себя; но ему повезло, разнесся слух, что он потерял мать, и его врагов спугнули неведомые им страдания; вокруг него возник ореол боязливого уважения. У Джеда не было близкого приятеля, да он и не искал дружбы. Зато просиживал всю вторую половину дня в библиотеке и к восемнадцати годам, получив степень бакалавра, обладал широкими знаниями в области литературного наследия человечества, что является большой редкостью для юноши его поколения. Он прочел Платона, Эсхила и Софокла; прочел Расина, Мольера и Гюго; изучил творчество Бальзака, Диккенса, Флобера, немецких романтиков и русских классиков. И что еще удивительнее, был в курсе важнейших догматов католицизма, наложившего такой глубокий отпечаток на всю западную культуру, тогда как его современники знали о житии Иисуса меньше, чем о жизни Человека-Паука.

Исходившая от него старомодная вдумчивость, видимо, и расположила к нему преподавателей Школы изящных искусств, изучавших его документы; им явно попался неординарный абитуриент, образованный, серьезный, а может, и трудолюбивый. Альбом, поданный им на конкурс, “Триста фотографий металлоизделий” сам по себе свидетельствовал о незаурядной эстетической зрелости. Джед, не желая подчеркивать блеск металла и угрожающий характер форм, делал снимки при нейтральном, неконтрастном освещении, располагая вышеуказанные металлоизделия на фоне неброского серого бархата. Сдержанно мерцая, гайки, болты и разводные ключи смотрелись ювелирными украшениями.

Но зато он мучительно долго корпел (эти проблемы останутся у него на всю жизнь) над сопроводительным текстом. Сделав несколько безуспешных попыток обосновать выбранную тему, он спрятался за чистыми фактами, ограничившись замечанием, что даже самые примитивные изделия из стали имеют точность обработки порядка 0,1 миллиметра. Детали дорогостоящих фотоаппаратов и моторов гоночных автомобилей “Формулы-1”, значительно более близкие, собственно говоря, к точной механике, изготовляются, как правило, из алюминия или легких сплавов, с точностью обработки до 0,01 мм. А вот уже в высокопрецизионной механике, применяющейся, например, в часовом деле или в стоматологической хирургии, используется титан, и тогда размерные допуски составляют приблизительно один микрон. В общем, неуклюже и бездоказательно заключал Джед, историю человечества можно проследить в значительной степени по истории искусства обработки металла, поскольку недавно завершившийся век полимеров и пластмасс, по его мнению, не успел произвести настоящей революции в умах.

Историки искусства, у которых язык подвешен получше, отметят впоследствии, что даже это первое настоящее произведение Джеда, как и все последующие его произведения, несмотря на бесконечное многообразие носителей, можно охарактеризовать в известном смысле как дань уважения человеческому труду.

Итак, Джед выбрал профессию художника, имея лишь одну определенную цель – надо сказать, он крайне редко задумывался о ее иллюзорности, – а именно, дать объективное описание мира. Получив классическое образование, он, однако, был отнюдь не склонен – вопреки тому, что писали о нем позже, – боготворить великих мастеров прошлого; Рембрандту и Веласкесу он уже тогда решительно предпочитал Мондриана и Клее.

В течение нескольких месяцев после переезда в XIII округ он только и делал, что фотографировал предметы, выполняя заказы, которые, надо признать, поступали бесперебойно. А потом, в один прекрасный день, распаковывая доставленный курьером мультимедийный жесткий диск Western digital, – его снимки под разными углами он должен был сдать к завтрашнему утру, – Джед осознал, что с фотографией предметов окончательно завязал, в творческом плане уж наверняка. Как будто тот факт, что ему приходилось фотографировать эти объекты в чисто профессиональных и коммерческих целях, исключал возможность их использования в креативном проекте.

Это был столь очевидный и внезапный удар под дых, что Джед ненадолго впал в депрессию средней степени выраженности, и единственным, но повседневным его развлечением стала телепередача Жюльена Леперса[6] “Вопросы для чемпиона”. Благодаря своему упорству и пугающей трудоспособности этот, в общем-то, недалекий, весьма посредственный телеведущий с лицом и пробивной силой барана – в начале своей карьеры он готовился стать эстрадным певцом и теперь, скорее всего, сожалел в глубине души о несбывшемся – постепенно превратился в бессменного игрока на медийном поле Франции. С ним отождествляли себя решительно все зрители, от студентов первого курса Политехнической школы до учительниц на пенсии из Па-де-Кале, от байкеров Лимузена до рестораторов Вара: он не грешил ни излишней величественностью, ни высокомерием, а, напротив, являл собой усредненный и в чем-то даже симпатичный образ Франции десятых годов нашего века. Джед, верный поклонник человеколюбивого и хитроумного Жан-Пьера Фуко[7], вынужден был признать, что все чаще и чаще поддается обаянию Жюльена Леперса.

В начале октября ему позвонил отец и сообщил, что умерла бабушка; он говорил заторможенно, чувствовалось, что он удручен, правда в пределах нормы. Джед знал, что бабушка так никогда и не оправилась после смерти страстно любимого мужа, хотя ее страсть и выглядела диковинно в сельской среде, не слишком благоприятной, как правило, для романтических излияний. После его кончины ничто, даже присутствие внука, не смогло удержать ее от неумолимого погружения в бездны тоски, из-за которой она мало-помалу забросила все – от разведения кроликов до варки варенья – и даже перестала в конце концов ухаживать за садом.

Собираясь ехать на следующий день в Крез на похороны, отец рассчитывал заодно разобраться с домом и уладить вопросы наследства; он предложил Джеду поехать с ним. И попросил его побыть там подольше и заняться всеми формальностями, сам он сейчас слишком занят на работе. Джед тут же согласился.

На следующий день отец заехал за ним на своем “мерседесе”. Часов в одиннадцать они уже катили по автостраде А20, одной из лучших в стране, потому что с нее открываются самые красивые сельские виды; воздух был мягок и прозрачен, на горизонте висела легкая дымка. В три, на подъезде к Ла-Сутеррен, они остановились передохнуть; пока отец заправлялся, Джед купил по его просьбе дорожную карту “Крез, Верхняя Вьенна” из серии “Мишлен – Департаменты”. И вот тут, когда он разворачивал карту в непосредственной близости от обернутых целлофаном бутербродов из мягкого белого хлеба, на него снизошло второе эстетическое откровение. Карта потрясла его; он просто задрожал от восхищения, замерев перед крутящейся стойкой. Никогда еще ему не приходилось видеть столь великолепный, волнующий и наполненный смыслом объект, как эта мишленовская карта “Крез, Верхняя Вьенна” масштаба 1:150 000. Сама суть современности, научного и технического восприятия мира сочеталась тут с сущностью животной жизни. В красивом сложнейшем рисунке, отличавшемся восхитительной точностью, использовался минимальный набор цветов. Зато во всех поселках и деревнях, обозначенных на карте в соответствии со своей величиной, угадывалось трепетание и ауканье десятков человеческих жизней, десятков и сотен душ, – одни были обречены на адские муки, другие – на бессмертие.

Тело бабушки уже лежало в дубовом гробу. На нее надели темное платье, глаза ее были закрыты, руки сложены на груди; служащие похоронного бюро ждали только родных, чтобы опустить крышку. Они оставили их одних в комнате минут на десять. “Отмучилась…” – сказал отец, помолчав. Да, возможно, подумал Джед. “Знаешь, она верила в Бога”, – застенчиво добавил отец.

Назавтра во время заупокойной службы, на которую собралась вся деревня, и потом, перед церковью, принимая соболезнования, Джед отметил, что они с отцом отлично смотрятся в таких обстоятельствах. Усталые, бледные, в темных костюмах, они всем своим видом выражали приличествующую событию значительность и скорбную печаль, сумев оценить по достоинству нотку надежды, прозвучавшую из уст священника, хотя и не разделяли ее; святой отец, тоже не первой молодости, явно собаку съел на похоронах, – судя по среднему возрасту населения, они наверняка являлись главным его занятием.

Возвращаясь домой, где были накрыты поминальные столы, Джед понял, что впервые увидел солидные похороны по старинке, похороны, не пытавшиеся закамуфлировать реальность смерти. Ему случалось присутствовать на кремации в Париже; в последний раз они прощались с товарищем по Школе изящных искусств, погибшим в авиакатастрофе во время каникул на Ломбоке; его поразило, что многие даже не выключили мобильные телефоны.

Отец тут же уехал, на утро у него была назначена деловая встреча в Париже. Джед вышел в сад. Солнце садилось, задние фары “мерседеса” удалялись по направлению к автостраде, и он вспомнил Женевьеву. В студенческие годы они были любовниками; именно с ней он и потерял невинность. Женевьева, мальгашка по происхождению, рассказывала ему о причудливых обрядах эксгумации, принятых у нее на родине. Через неделю после похорон труп выкапывают, разматывают саван и обедают дома в его обществе; затем снова хоронят. То же самое повторяется через месяц, потом через три – он уже плохо помнил, но ему казалось, что эксгумаций в общей сложности насчитывалось не меньше семи, последняя имела место через год после смерти, и вот тогда почивший уже окончательно числился покойником и мог наконец заснуть вечным сном. Этот процесс привыкания к смерти и к физической реальности трупа никак не вяжется с восприятием и чувствами современного западного человека, подумал Джед, и пожалел заодно, что позволил Женевьеве уйти из его жизни. Она была тихой и ласковой; его мучили жуткие глазные мигрени, и Женевьева часами просиживала у его изголовья, готовила еду, подавала воду и лекарства, нисколько этим не тяготясь. Она отличалась знойным темпераментом и обучила его всем премудростям секса. Джеду нравились ее рисунки, смахивавшие на граффити, но замечательные своей детскостью, веселыми персонажами, плавностью линий и своеобразной палитрой – она использовала много красного кадмия, индийской желтой и сиенну, натуральную и жженую.

Чтобы оплачивать учебу, Женевьева, как говорилось в далеком прошлом, торговала своими прелестями; это старомодное выражение, по мнению Джеда, подходило ей куда больше, чем англосаксонское понятие “эскорт”. Она брала двести пятьдесят в час с наценкой в сто евро за анальный секс. Джеду нечего было возразить против этого занятия, он даже предложил ей сделать эротические фотографии, чтобы украсить ее сайт. Мужчины часто ревнуют, а порой и ужасно ревнуют к бывшим любовникам своих подружек, долгие годы, иногда до конца дней своих, мучаясь вопросом, не было ли ей с ними лучше, не сильнее ли она кончала, зато без проблем смиряются с тем, что их дамы вкалывали в прошлом на ниве проституции. Став предметом финансового договора, сексуальная деятельность словно удостаивается прощения, кажется безобидной и в каком-то смысле даже освящается библейским понятием труда как проклятия. Заработки Женевьевы колебались между пятью и десятью тысячами евро в месяц, хотя она особо не парилась. Более того, она готова была делиться с Джедом, призывая его “не залупаться”, и пару раз они все-таки съездили вместе на зимние каникулы на Маврикий и Мальдивы полностью за ее счет. При этом она была так естественна и так радовалась, что он ни разу не испытал неловкости, ни на мгновение не почувствовал себя в шкуре альфонса.

Он всерьез расстроился, когда Женевьева объявила, что собирается переехать к одному из своих постоянных клиентов, корпоративному юристу тридцати пяти лет, чья жизнь напоминала, судя по ее рассказам, нелегкую судьбу корпоративного юриста из триллеров про корпоративных юристов, в основном американских. Джед знал, что она сдержит слово и будет хранить верность мужу, и, выходя в последний раз за порог ее квартиры, он понял, что скорее всего прощается с ней навсегда. С тех пор прошло пятнадцать лет; ее супруг наверняка пребывал наверху блаженства, она стала счастливой матерью семейства, а ее дети – Джед не сомневался в этом, даже не будучи с ними знаком, – были вежливы, хорошо воспитаны и учились на отлично. Зарабатывал ли ее муж-юрист больше, чем Джед-художник? Трудно было однозначно ответить на этот вопрос, хотя, возможно, только его и следовало бы задать. “У тебя настоящий дар, ты своего добьешься…” – сказала она ему при расставании. “Ты такой маленький, хорошенький, щупленький, но в тебе есть воля к победе и гигантское честолюбие, я по глазам вижу. А я работаю просто ради… (она рассеянным жестом обвела рисунки углем, висящие на стене) просто ради удовольствия…”

У Джеда сохранилось несколько ее работ, и он по-прежнему считал их вполне стоящими. Возможно, искусство должно быть чем-то вроде этого, думал он, невинным, счастливым и почти инстинктивным времяпрепровождением, недаром же говорят “глуп как художник” или “пишет, как птица поет” и так далее, да и как знать, искусство, может, и станет таким, когда человек прекратит задаваться вопросом о смерти, может, оно уже бывало таким в определенные периоды, возьмем, например, Фра Анжелико, стоявшего на пороге рая и преисполненного уверенности, что его земное существование – всего лишь преходящая и туманная подготовка к вечному пребыванию подле Господа его Иисуса Христа. Я с вами во все дни до скончания века.

На следующее утро после похорон его посетил нотариус. Они с отцом не успели поговорить о доме, Джед вдруг понял, что им и в голову не пришло затронуть эту тему – хотя как раз наследственные дела и были главной целью его присутствия здесь, – но ему тут же стало совершенно очевидно, что о продаже не может быть и речи, он даже не испытывал потребности позвонить отцу и посоветоваться с ним. Ему было уютно в этом доме, ему сразу стало в нем уютно, тут хотелось жить. Ему нравилось неуклюжее сочетание отремонтированной и старой частей дома, стен, покрашенных белой изоляционной краской, и тех, прежних, сложенных из неровных камней. Ему нравилась выходившая на дорогу в Гере створчатая дверь, которая никогда плотно не закрывалась, и огромная кухонная печь – ее можно было топить углем, дровами да наверняка и любым другим топливом. В этом доме ужасно хотелось верить в такие вещи, как любовь, взаимная любовь двух человек, окутывающая все вокруг теплом и умиротворением, которые передаются следующим поколениям обитателей, принося мир в их души. Стоп, если так и дальше пойдет, он, того и гляди, поверит в призраков и все такое прочее.

Однако нотариус вовсе не собирался подбивать его на продажу; он признался, что еще года два-три назад поступил бы иначе. Тогда удалившиеся от дел английские трейдеры, молодые да ранние, захватив Дордонь, растекались дальше, покрывая огромные пространства в направлении Бордо и Центрального массива, и, закрепившись на завоеванных позициях, спешили дальше, распространяясь теперь затейливыми кляксами по центральной части Лимузена; в самое ближайшее время их следовало ожидать в Крезе и, вместе с ними, неминуемого повышения цен. Но падение лондонской биржи, кризис субстандартной ипотеки и обесценение спекулятивных бумаг резко поменяли весь расклад: молодые да ранние английские трейдеры теперь и помыслить не могли о покупке какого-нибудь эксклюзивного поместья, а еле-еле сводили концы с концами, не в силах расплатиться за приобретенные в кредит дома в Кенсингтоне, все чаще склоняясь к перепродаже, одним словом, цены безнадежно рухнули. Поэтому сейчас лучше затаиться, уверял нотариус, в ожидании нового поколения толстосумов, обладающих более стабильным состоянием, сколоченным на промышленном производстве; может, ими окажутся китайцы или вьетнамцы, ему-то откуда знать, но, как бы то ни было, пока он посоветовал бы повременить, поддерживать дом в хорошем состоянии, произвести, возможно, кое-какую реконструкцию, в полном соответствии, само собой, с местными ремесленными традициями. С другой стороны, не имеет никакого смысла затевать работы по классу люкс, строить, например, бассейн, джакузи или проводить высокоскоростной интернет; нувориши, приобретая недвижимость, по-любому переделывают все под себя, – нотариус особенно настаивал на этом пункте, – уж поверьте опытному человеку, за плечами как-никак сорок лет стажа.

Когда отец приехал за ним на следующие выходные, все уже утряслось, вещи были разобраны и сложены, а мелочи, завещанные соседям, розданы по назначению. У них у обоих возникло ощущение, что теперь их мать и бабушка может, как говорится, почить в мире. Джед расслабился на сиденье, обтянутом кожей наппа, пока S-класс въезжал на автостраду, тихо мурлыча от механического удовольствия. В течение двух часов они на умеренной скорости ехали по сельским пейзажам в осенних тонах, почти не разговаривая, но у Джеда сложилось впечатление, что между ними наметилось некое подобие взаимопонимания, словно они почувствовали общность взглядов на жизнь, что ли. Подъезжая к съезду на Мелен-Центр, он осознал, что неделя в деревне была для него безмятежным лирическим отступлением.

Работы Джеда Мартена часто трактовали как плод холодного, отстраненного размышления о состоянии мира, превратив его чуть ли не в наследника великих концептуалистов прошлого века. А он, вернувшись в Париж, в лихорадочном исступлении скупил все попавшиеся ему под руку мишленовские карты, штук сто пятьдесят по меньшей мере. Джед быстро понял, что самые интересные из них входят в серию “Мишлен – Регионы”, охватывавшую большую часть Европы, и особенно в “Мишлен – Департаменты”, ограниченные Францией. Он приобрел цифровой сканирующий задник Betterlight 6000-HS, который позволял получать 48-битные файлы RGB в формате 6000 на 8000 пикселей.

Почти полгода Джед практически не выходил из дому, разве что на ежедневную прогулку в сторону гипермаркета “Казино” на бульваре Венсена Ориоля. Даже в пору своей учебы в Школе изящных искусств он мало с кем общался из студентов, потом они встречались все реже и реже и наконец перестали видеться совсем, поэтому он очень удивился, получив в начале марта мейл с предложением принять участие в коллективной выставке “Будем взаимно вежливы”, которую фонд компании Ricard собирался организовать в мае. Тем не менее он послал по электронной почте положительный ответ, не вполне отдавая себе отчет, что его едва ли не показное затворничество создало вокруг него атмосферу тайны и многим из его бывших соучеников хочется знать, на каком он свете.

Утром в день вернисажа Джед понял, что за последний, скажем, месяц он не произнес ни слова, не считая слова “нет”, которое ежедневно повторял кассирше (они, само собой, часто менялись), когда та спрашивала, есть ли у него дисконтная карта “Клуба Казино”; но, как бы то ни было, в назначенный час он отправился на улицу Буасси-д’Англа. Там было человек сто, впрочем, он никогда не умел производить такого рода подсчеты, но гости наверняка исчислялись десятками, и поначалу он даже встревожился, обнаружив, что никого из них не узнает. Он вдруг решил, что ошибся днем или выставкой, но его фотографии были тут как тут – висели, правильно освещенные, на дальней стенке. Налив себе стакан виски, Джед несколько раз обошел зал по эллиптической траектории, с грехом пополам напустив на себя задумчивый вид, хотя его мозгу никак не удавалось породить ни единой мысли, за исключением все же удивления, что образ его бывших товарищей полностью исчез, стерся из его памяти, стерся окончательно и бесповоротно, до такой степени, что впору было задаться вопросом, принадлежит ли он сам к роду человеческому. Джед, несомненно, узнал бы Женевьеву, и на том спасибо, да, он был убежден, что узнал бы свою бывшую любовницу, и ухватился за эту спасительную уверенность.

Завершив третий круг по залу, Джед заметил девушку, пристально изучавшую его фотографии. Трудно было не обратить на нее внимание: она показалась ему не просто красивее всех на этой вечеринке, это была самая красивая женщина, какую он когда-либо видел. Бледное, почти прозрачное лицо, белокурые волосы и высокие скулы – она в точности соответствовала образу славянской дивы, растиражированному после распада СССР модельными агентствами и глянцевыми журналами.

Пока Джед описывал следующий круг, девушка исчезла; он снова обнаружил ее на полпути шестого тура – она улыбалась, стоя среди небольшой группки друзей с бокалом шампанского в руке. Мужчины буквально пожирали ее глазами, даже не пытаясь скрыть вожделения; у одного из них аж приотвисла челюсть.

Когда он в очередной раз прошел мимо своих снимков, она снова стояла там в одиночестве. Джед на мгновение замялся, потом срезал по касательной и тоже застыл перед собственными произведениями, разглядывая их и качая головой.

Она обернулась, задумчиво посмотрела на него и через пару секунд спросила:

– Вы автор?

– Да.

Теперь она смотрела на него целых пять секунд, внимательнее, чем раньше, после чего сказала:

– Очень красиво, по-моему.

Она произнесла эти слова легко, спокойно, но с непритворной убежденностью. Будучи не в состоянии придумать подходящий ответ, Джед перевел взгляд на фотографию. Он не мог не признаться себе, что и правда не подкачал. Для выставки он выбрал ту часть мишленовской карты Креза, где была отмечена деревня его бабушки. При съемке он максимально перекашивал оптическую ось камеры, отклоняя ее на тридцать градусов по отношению к горизонтальной плоскости, и устанавливал кассету с предельным наклоном, чтобы добиться нужной глубины резкости. И только потом, подкладывая дополнительные слои в фотошопе, добавлял эффект размытости в глубине кадра и подсинивал фон на линии горизонта. На первом плане очутились пруд Брей и деревня Шателюс-ле-Маршекс. Чуть поодаль, между деревнями Сен-Гуссо, Лорьер и Жабрей-ле-Борд, по лесу извивались дороги, казавшиеся заветными, сказочными, нехожеными землями. Слева в глубине еще можно было различить красно-белую ленту автострады А20, словно вынырнувшую из туманной пелены.

– Вы часто фотографируете дорожные карты?

– Да… Довольно часто.

– И всегда мишленовские?

– Да.

Она задумалась на мгновение и спросила:

– И сколько у вас таких фотографий?

– Немногим больше восьмисот.

На этот раз она уставилась на него в полном недоумении и секунд через двадцать продолжила:

– Нам надо это обсудить. Увидеться и обсудить. Вы, возможно, удивитесь, но… я работаю в компании “Мишлен”.

Из крохотной сумочки “Прада” она достала визитку, на которую Джед вытаращился как дурак, прежде чем взять ее: Ольга Шеремеева, отдел по связям с общественностью, “Мишлен”, Франция.

Утром он позвонил ей; Ольга предложила поужинать в тот же вечер.

– Вообще-то я не ужинаю, – сказал он, – ну в смысле редко ужинаю в ресторане. По-моему, я не знаю ни одного ресторана в Париже.

– Зато я много чего знаю, – решительно возразила она. – Я бы сказала… что в каком-то смысле это издержки профессии.

Они встретились “У Энтони и Жоржа”, в уютном ресторанчике на десять столиков на улице Аррас. Все в зале, от посуды до предметов обстановки, было собрано по антикварным лавкам, так что взору посетителей представала разношерстная игривая смесь уникальных копий французской мебели XVIII века, декоративных безделушек в стиле ар-нуво и английской посуды и фарфора. За всеми столиками сидели туристы, в основном американцы и китайцы, но попадались и русские. Худой, лысый и вызывавший почему-то смутную тревогу Жорж – судя по прикиду, из бывших “кожаных” геев, – встретил Ольгу как родную. Царивший на кухне Энтони, этакий bear,[8] но в меру, наверняка следил за фигурой, хотя карта выдавала его пламенную страсть к фуа-гра. Джед записал хозяев в разряд полумодерновых педиков, которые, стараясь избежать перебора и безвкусицы, традиционно ассоциируемых с их сообществом, иногда все же дают сбой. Когда вошла Ольга, Жорж сказал:

– Позволь, я возьму твое пальто, дорогая? – подчеркнув “дорогая” на манер Мишу[9].

Ольга пришла в шубе, странная идея, учитывая время года, но под шубой оказалась совсем коротенькая мини-юбка и топ-бандо из белого атласа, украшенное стразами Сваровски – глаз не оторвать.

– Как поживаешь, лапа моя? – Энтони, в завязанном на пояснице фартуке, топтался у их столика. – Любишь курицу с раками? Нам привезли раков из Лимузена, чистая прелесть, чистая прелесть. Здравствуйте, месье, – добавил он, обращаясь к Джеду.

– Вам тут нравится? – спросила Ольга, когда Энтони отошел.

– Мне… да. Очень типичный ресторанчик. То есть возникает ощущение, что он типичен, только непонятно, чем именно. Он указан в вашем гиде? – Джед решил, что этот вопрос будет уместен.

– Пока нет. Мы включим его в издание будущего года. О нем уже написали в Condé Nast Traveller и в китайском Elle.

В парижский офис Ольгу откомандировал холдинг “Финансовая корпорация Мишлен”, базирующийся в Швейцарии. Из вполне закономерного стремления к диверсификации компания недавно сделала значительные инвестиции в гостиничные сети Relais et Châteaux[10] и, главное, в группу French Touch, которая, несмотря на значительные успехи последних лет, из соображений профессиональной этики и морали тщательно избегала каких бы то ни было контактов с редакциями путеводителей и туристических справочников. В “Мишлене” не преминули отметить, что большинство французов не может позволить себе отдых во Франции, уж во всяком случае не в отелях, входящих в эти сети. Анкетирование, проведенное в прошлом году в гостиницах French Touch, подтвердило, что семьдесят пять процентов их клиентов – туристы из Китая, России и Индии, а в “Элитных загородных усадьбах”, самой престижной сети на рынке туристических услуг, эти показатели достигали девяноста процентов. В обязанности Ольги входила реорганизация пиар-менеджмента с целью максимально полного удовлетворения запросов новой клиентуры.

Меценатство в области современного искусства не является традиционной деятельностью “Мишлена”, продолжала она. Поскольку в Совет директоров корпорации, чья штаб-квартира находится с момента своего создания в Клермон-Ферране, всегда входил какой-нибудь потомок отцов-основателей, она издавна имеет репутацию консервативного, если не патерналистского предприятия. Проект открытия в Париже выставочного зала “Мишлен”, отданного под современное искусство, с трудом получил одобрение администрации, хотя лично она, Ольга, уверена, что рано или поздно это приведет к значительному росту престижа компании в Китае и России.

– Вам скучно со мной, – вдруг запнулась она. – Простите, я все о бизнесе, а вы художник…

– Нет, что вы, – искренне ответил Джед. – Вы меня просто заворожили. Видите, я даже не притронулся к фуа-гра.

Ольга на самом деле заворожила его, но скорее взглядом и движением губ – светло-розовая помада с легким перламутровым блеском очень шла к ее глазам.

Тогда они молча посмотрели друг на друга, их взгляды встретились, и через несколько секунд Джед убедился, что в ее взгляде светится желание. А она по выражению его лица тут же догадалась, что он это заметил.

– Короче… – заговорила Ольга, смутившись, – короче, я и мечтать не смела, что встречу художника, работающего с мишленовскими картами.

– Знаете, ваши карты мне правда нравятся.

– Это понятно. По вашим фотографиям.

Кто б сомневался – он пригласил ее к себе посмотреть другие снимки. Когда такси свернуло на авеню Гоблен, он все-таки устыдился.

– Боюсь, у меня не убрано… – сказал он.

Ольга, разумеется, ответила, что это не страшно, но, когда они поднимались по лестнице, его замешательство возросло, и, открыв дверь, он мельком взглянул на нее: она, конечно, слегка скривилась. “Не убрано” звучало весьма слабым эвфемизмом. Весь пол вокруг стола, на котором стояла фотокамера Linhof, был усеян снимками, иногда в несколько слоев, их тут были, наверное, тысячи. Джед проложил лишь одну узенькую тропку от стола к матрасу. В квартире оказалось не только не убрано, но и грязно, а простыни, покрытые пятнами органического происхождения, приобрели бурый оттенок.

– Ну да, типичная гарсоньерка… – беспечно сказала Ольга и, сделав пару шагов, присела на корточки, чтобы рассмотреть какой-то снимок, мини-юбка взлетела ей высоко на бедра, у нее были головокружительно длинные и тонкие ноги, как можно иметь такие длинные и тонкие ноги? Никогда раньше Джед не мог похвастаться подобной эрекцией, ему даже больно стало, он весь дрожал, застыв на месте, и боялся потерять сознание.

– Я… – с усилием прокаркал он неузнаваемым голосом.

Ольга обернулась и поняла, что дело плохо, мгновенно узнав панический, невидящий взгляд мужчины, изнемогающего от желания, быстро подошла к нему, обволокла его своим полным неги телом и поцеловала прямо в губы.

Правильнее было бы, конечно, поехать к ней. Ольга жила в прелестной двухкомнатной квартирке на улице Гюинмер, окнами на Люксембургский сад, почувствуйте разницу. Она была из тех трогательных русских, которые за годы учебы привыкли любить некий образ Франции – ее галантность, гастрономию, литературу, далее по списку – и впоследствии страшно огорчались, убеждаясь, что реальная страна неизмненно обманывает их ожидания. Принято считать, что русские совершили великую революцию, избавившую их от коммунизма, с единственной целью – дорваться до “Макдоналдсов” и фильмов с Томом Крузом; тут есть доля правды, но все-таки в меньшинстве своем они жаждали попробовать пюи-фюссе и посетить Сент-Шапель. Судя по образованию и эрудиции, Ольга принадлежала именно к этой элите. Ее отец, профессор биологии в Московском университете, занимался насекомыми – какая-то сибирская бабочка даже носила его имя. Ни ему, ни его семье не удалось по-настоящему воспользоваться раздачей слонов в момент краха империи; но и в нищете они не погрязли, университет, где он преподавал, по-прежнему получал достойное финансирование, и после нескольких лет разброда и шатаний их семья приобрела статус в меру среднего класса. Но возможностью жить в Париже на широкую ногу, снимать уютную двушку на улице Гюинмер и одеваться у модных стилистов Ольга была обязана исключительно своей мишленовской зарплате.

Став любовниками, они быстро установили определенный ритм жизни. Утром Джед выходил вместе с Ольгой. Сев за руль своего мини “парк-лейн”, она уезжала в офис на авеню Гранд-Арме, он же, спустившись в метро, отправлялся в мастерскую на бульвар Л’Опиталь. Возвращался он вечером, как правило, незадолго до нее.

Они много тусовались. Поселившись в Париже года два назад, Ольга с легкостью сплела густую сеть дружеских отношений и связей. По роду своей деятельности она часто общалась с представителями СМИ – прямо скажем, не из самых гламурных рубрик туризма и гастрономии. Впрочем, такая красавица могла бы внедриться куда угодно, ее приняли бы в любых кругах. Даже удивительно, что на момент знакомства с Джедом у нее не было постоянного любовника; еще удивительнее, что она остановила свой выбор на нем. Конечно, он был скорее хорош собой, но типа кожа да кости, да и ростом не вышел, на таких женщины редко западают, образ ебаря-террориста, который классно трахается, снова стал популярен в последние годы, что, надо признать, оказалось не просто модным поветрием, а возвратом к фундаментальным ценностям, к самой примитивной и грубой природе сексуального влечения; одновременно закончилась и эпоха анорексичных моделек, а чересчур дородные дамы с пышными формами волновали уже разве что пару-тройку африканцев да нескольких извращенцев. Начавшееся третье тысячелетие после временных колебаний незначительной амплитуды возвращалось во всех областях к культу базовых и проверенных веками стандартов: так, женская красота выражалась в цветущем облике, мужская – в физической силе. В общем, у Джеда было мало шансов. Его карьера тоже ничем особо не поражала – собственно говоря, его даже нельзя было в полном смысле слова назвать художником, ведь у него не состоялось ни одной персональной выставки, о его творчестве никогда не писали статей, объяснявших миру его значимость, о нем практически никто тогда не знал. Да, выбор Ольги был удивителен, и Джед наверняка удивился бы, если бы по натуре своей был способен удивляться такого рода вещам или хотя бы замечать их.