Свет и тени русской жизни. Заметки художника бесплатное чтение

© ООО «Издательство Родина», 2023

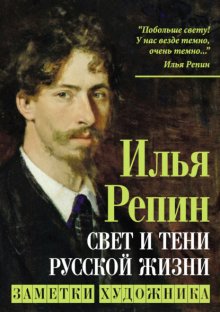

Художник Е. В. Максименкова

Часть 1

«Бурлаки на Волге» и другие этюды русской жизни

(из книги И. Е. Репина «Далекое близкое»)

Военное поселение

Я родился военным поселянином украинского военного поселения. Это звание очень презренное, – ниже поселян считались разве еще крепостные. О чугуевских казаках я только слыхал от дедов и бабок. И рассказы-то все были уже о последних днях нашого казачества. Казаков перестроили в военных поселян.

О введении военного поселения бабушка Егупьевна рассказывала часто, вспоминая, как казаки наши выступили в поход прогонять «хранцуза» «аж до самого Парижа», как казаки брали Париж и уже везли домой оттуда кто «микидом», кто «мусиндиле» и шелку на платья своим хозяйкам.

Пока казаков не было дома, их казацкие обиходы в Чугуеве все были переделаны. Часто рассказывала бабушка о начале военного поселения – как узнала она от соседки Кончихи, что город весь с ночи обложен был солдатами. Бабы напекли блинов и понесли своим защитникам солдатушкам: «Может и наших в походе кто покормит». Но солдаты грубо прогнали их: «Подите прочь, бабы! Мы воевать пришли. Начальство, вишь, приказало не допускать: казачки могут отраву принести».

В недоумении стали мирные жители собираться кучками, чтобы разгадать: солдат сказал, что и город сожгут, если будете бунтовать. Стояли мирно, озабоченные, и толковали: «Вот оказия!».

К толкующим растерянным простакам быстро налетали пришлые полицейские и патрули солдат, требовали выдачи бунтовщиков. Большинство робко пятилось. Но казаки – народ вольный, военный, виды видали, а полиции еще не знали.

– Каки таки бунтовщики? Мы вольные казаки, а ты что за спрос?

– Не тыкай – видишь, меня царь пуговицами потыкал. Взять его, это – бунтовщик!

Смельчаков хватали, пытали, но так как им оговаривать было некого, то и засекали до смерти.

Такого еще не бывало… Уныние, страхи пошли. Но местами стали и бунтовать. Бойкие мужики часто рассказывали о бунтах, захлебываясь от задору. Казачество селилось на возвьшенностях; и Чугуев наш стоит на горе, спускаясь кручами к Донцу, и Шебелинка вся на горе. Шебелинцы загородились телегами, санями, сохами, боронами и стали пускать с разгону колесами в артиллерию и кавалерию, подступившую снизу.

– А-а! Греби его колесом по пояснице! – кричали с горы расходившиеся удальцы. – Не могем семисотную команду кормить!

Развивая скорость по ровной дороге, колеса одно за другим врезывались в передние ряды войска и расстраивали образцовых аракчеевцев. Полковник скомандовал:

– Выстрелить для острастки холостыми!

Куда! Только раззадорились храбрецы.

– Не бере ваша подлая крупа – за нас бог! Мы заговор знаем от ваших пуль. Не дошкулишь!

Но, когда картечь уложила одну-две дороги людьми, поднялся вой… отчаяние… И – горе побежденным… Началось засекание до смерти и все прелести восточных завоевателей…

Отец мой уже служил рядовым в Чугуевском уланском полку, а я родился военным поселянином и с 1818 по 1857 год был живым свидетелем этого казенного крепостничества. Началось с того, что вольных казаков организовали в рабочие команды и стали выгонять на работы.

Прежде всего строили фахверковые казармы[1] для солдат. Нашлось тут дело и бабам, и девкам, и подросткам. Для постройки хозяйственным способом из кирпича целого города Чугуева основались громадные кирпичные заводы. Глины кругом – сколько угодно, руки даровые – дело пошло быстро.

Из прежних вольных, случайных, кривых чугуевских переулков, утопавших во фруктовых садах, планировались правильные широкие улицы, вырубались фруктовые деревья и виноградники, замащивались булыжником мостовые циклопической кладки – Никитинской и широкой Дворянской улиц.

Бабы по ночам выли и причитали по своим родным уголкам, отходившим под казенные постройки, квартиры начальству, деловые дворы, рабочие роты и воловьи парки.

Я увидел свет в поселении, уже вполне отстроенном: я любовался уже и генеральными смотрами «хозяевам» и «нехозяевам», производимыми графом Никитиным. Мы, мальчишки, взбирались на пирамидальные тополя, росшие на плацу, чтобы лучше видеть и графа Никитина и проходившее перед ним военное пахарство. И кругом плаца и далеко по Никитинской улице уходили вдаль, серые группы запряженных телег с торчащими дрекольями и сошниками, блестевшими на солнце. Поселяне ненавидят эти смотры, и никто из родственников не пойдет смотреть на позор своих, которых нарядили арестантами напоказ всему миру, гадко смотреть.

За нарядами поселян начальство смотрело строго: поселянки не смели носить шелку. Раз на улице, в праздник, ефрейтор Середа при всех сорвал шелковый платок с головы Ольги Костромитиной – девки из богатого дома – и на соседнем дворе Байрана изрубил его топором.

Девки разбежались с визгом по хатам: улица опустела. Мужики долго стоя: ли истуканамн. И, только когда Середа скрылся, стали все громче ворчать: «Что это? Зачем же этакое добро нiвечить?[2] Надо жаловаться на него. Да кому? Ведь это начальство приказало, чтобы поселянки не смели щеголять. Шелка, вишь, для господ только делаются!»

Несмотря на бесправную униженность, поселяне наши были народ самомнительный, гордый. Кругом города было несколько богатых и красивых сел малороссиян – народ нежный, добрый, поэтичный, любят жить в довольстве, в цветничках, под вишневыми садочками. Чугуевцы их презирали: «хохол, мазец проклятый» даже за человека не считался.

Пришлых из России ругали кацапами. Тоже, купцы курские… Своих деревенцов из Гракова, Большой Бабки, Коробочкиной считали круглыми дураками и дразнили «магемами».

В обиходе между поселянами царила и усиливалась злоба. Ругань соседей не смолкала, часто переходила в драку и даже в целые побоища. Хрипели страшные ругательства, размахивались дюжие кулаки, кровянились ражие рожи. А там пошли в ход и колья. Из дворов бабы с ведрами воды бегут, как на пожар, – разливать водой. А из других ворот – с кольями на выручку родственников. В середине свалки, за толпой, уже слышатся раздирающне визги и отчаянные крики баб. И, наконец, из толпы выносят изувеченных замертво.

Преступность все возрастала. И, чем больше драли поселян, тем больше они лезли на рожон.

Происходили беспрерывные экзекуции, и мальчишки бегали смотреть на них. Они прекрасно знали все термины и порядки производства наказаний: «Фуктелей! Шпицрутенов! Сквозь строй!»[3]

Мальчишки пролезали поближе к строю солдат, чтобы рассмотреть, как человеческое мясо, отскакивая от шпицрутенов, падало на землю, как обнажались от мускулов светлые кости ребер и лопаток. Привязанную за руки к ружью жертву донашивали уже на руках до полного количества ударов, назначенных начальством. Но ужасно было потемневшее лицо – почти покойник! Глаза закрыты, и только слабые стоны чуть слышны…

Площадная ругань не смолкала, и не одни грубые ефрейторы и солдаты ругались, – с особой хлесткостью ругались также и представительные поселенные начальники красивым аристократическим тембром.

Начальники часто били подчиненных просто руками, «по мордам».

Только и видишь: вытянувшись в струнку, стоит провинившийся. Начальник его – раз, раз! – по скулам. Смотришь, кровь хлынула изо рта и разлилась по груди, окровявив изящную, чистую, с золотым кольцом, руку начальства.

Скользит недовольство по красивому полному лицу, вынимается тонкий белоснежный, душистый платок и вытирается черная кровь.

– Ракалья!.. Розог! – крикнет он вдруг, рассердившись. Быстро несут розги расстегиают жертву, кладут, и начинается порка со свистом…

– Ваше благородие, помилуйте! Ваше благородие, помилуйте!..

Бедность

Однажды весною, в солнечное утро, на улице я увидел, как наших соседок «погнали» на казенную работу. Ефрейтор Середа, худой, серый, сердитый, вечно с палкой, ругает баб, чуть они станут разговаривать.

– Куда вас гонят? – спросил я со страхом, пока Середа отстал.

– Далеко, к Харьковской улице, новые казармы обмазывать глиной. А твою мать еще не выгоняли? – спросила соседка.

– Нет, – ответил я с ужасом. – Разве можно?

– А то что же, ведь она такая же поселянка, как и мы все… А что ж ты Репчиху не выгоняешь на работу вместе с нами? – обратилась она к догнавшему нас Середе. – Ведь такая же поселянка! Что ж она за барыня?

Середа остановился, задумался. А в сам деле, что ж она за барыня?

Он подошел к нашему крыльцу и крепко застучал палкой в дверь.

Маменька выбежала с бледным лицом…

– Завтра на работу, сегодня только упрежаю, завтра рано собирайся и слушай, когда бабы и девки мимо будут идти, – выходи немедленно!..

Новые казармы были на выгоне, недалеко от Делового двора, откуда виден Страшный ров. К Страшному рву все боялись подходить: там целыми сворами бегали и лежали расстервившиеся собаки, даже бешенные оттуда иногда мчались, мокрые, с пеной у рта, прямо по дороге, пока их не убивали палками мужики. А на днях эти собаки разорвали чьего-то живого теленка: так и растерзали и обглодали до костей. В ров валили всякую падаль: и дохлые коровы, и лошади, и собаки, и кошки, и овцы лежали там с оскаленными зубами, с ободранными шкурами, раздутыми животами, а другие – высоко подняв одну заднюю ногу. Вонь такую несло оттуда, что не подступиться…

С узелком (в нем на тарелке было положено съестное для маменьки) я поднялся на Гридину гору и прошел дальше к плетню Дворянского сада: там я увидел, что собаки со страшным лаем понеслись к кладбищу и к Староверскому лесу.

Я обрадовался и почти бегом пустился к казармам, и бабы наши уже были мне видны.

Девки пели песни и мешали глину с коровьим пометом и соломой. День был жаркий и они почти все были покрыты белыми платками и косынками, чтобы не загореть.

– Барыня, белоручка, – кивали бабы в сторону маменьки, – узнаешь, небось, как поселянки работают, а то, вишь, все отбояриваются. Небось Середа тебе покажет барство!..

Маменька подошла ко мне; она была под черным большим платком, спущенным низко. Лицо ее было так красно и блестело от слез так, что я едва узнал ее…

– Ах, напрасно ты все это нес, мне и есть не хочется! – сказала маменька.

Мы сели на высохшей травке.

– Как же ты от собак прошел? – спросила маменька.

– Я к садам, к плетню, а оттуда, как увидел, что собаки понеслись к окопу, я скорее сюда.

У маменьки руки были в глине, и местами из них кровь сочилась.

– А трудно, маменька? – шепчу я. – Можно мне за вас поработать?

Маменька рассмеялась сквозь слезы и стала меня целовать. Я никогда не любил целоваться.

– Маменька, – отталкиваюсь я, – может быть, поселянам нельзя целоваться? Не надо…

Маменька заплакала, посмотрела на свои руки и пошла к общей бадье вымыть их.

Потом мы сидели; маменька ела обед. Нам слышен был лай рассердившихся собак, и, когда ветерок шел оттуда, доносилась даже сюда нестерпимая вонь от дохлятины из Страшного рва.

– Ну, будет тебе, барыня, прохлаждаться, пора и на работу! – крикнул на маменьку Середа. – А ты чего таращишь глаза? – подошел он ко мне. – Будешь сюда ходить, так и тебя заставим ногами глину месить. Вишь, барыня, не могла с собой взять обеда – носите за ней! Еще не учены… за господами все норовят.

Скучно и тяжело вспоминать про это тяжелое время нашей бедности. Какие-то дальние родственники даже хотели выжить нас из нашего же дома, и маменьке стоило много стараний и много слез отстоять наши права на дом, построенный нами для себя на наши же деньги.

Середа нас допекал казенными постоями: в наших сараях были помещены целые взводы солдат с лошадьми, а в лучших комнатах отводили квартиры для офицеров.

Маменька обращалась с просьбою к начальству; тогда вместо офицеров поставили хор трубачей, и они с утра до вечера трубили кому что требовалось для выучки, отдельные звуки. Выходил такой нарочитый гам, что ничего не было слышно даже на дворе, и маменька опухла от слез. Все родные нас покинули, и некому было заступиться…

Трудная дорога

Ох, это сон!.. Не может быть, чтобы это было не во сне: вот так, на наружном месте громадного дилижанса я сижу уже не первые сутки и еду, еду без конца…

Впереди четверка почтовых лошадей, впряженных в дышло, дальше, на длинных ременных постромках, еще две лошади; на одной сидит мальчик-форейтор с оттопыренными локтями. Он высоко подымает поводья и, болтая ногами, старается посильнее ударить каблуками в бока лошади.

Впереди меня опытный ямщик в ямщицкой шляпе держит массу вожжей в левой руке, а правой длинным кнутом без сожаления стегает правую пристяжную. Хорошо, что она с ленцой…

Ух, как у меня застыла спина, трудно разогнуться; на остановках я едва могу слезть с высочайших козел и через громадное колесо спрыгнуть на замерзшую землю, покрытую инеем. Как больно ступить на ноги после долгого сидения!

А может быть, все это во сне? Я проснусь и вдруг окажется – я в Сиротине, в большой каменной церкви; может быть, еще не все образа, взятые много поштучно, закончены…

А как страшно вспомнить и сейчас даже, что я едва не упал там с высочайших лесов на каменный пол церкви, когда писал «Святую троицу».

Это привычка у меня отскакивать от работы во время писания. А загородки не было, – так за авось сколько гибнет мастеровых! Какое счастье, что я жив и еду в Москву, а из Москвы… но это уж опять фантазия…

Поеду в Питер?!.. Холодно, руки стынут, поясницу не разогнешь, и неудобно поворачиваться. На мне шубка, покрытая сукном стального цвета, и кошачий мех нежно отогревает меня; а сверх этого на мне шинель черного сукна с «ветряком»[4].

Эта шинель принадлежала одному студенту-семинаристу в Купянске, родственнику Тимофея Яковлевича, нашего подрядчика. У меня было тогда драповое пальто, которое ему понравилось, мне же казалась каким-то фантастическим благородством его шинель. И, когда, быстро сдружившись, мы обменялись комплиментами нашим верхним одеяниям и он выразил желание поменяться со мною своею шинелью на мое драповое пальто, я едва поверил своему счастью. И теперь, любуясь на себя в больших зеркалах станционных домов, пока «перекладывают» лошадей, и видя себя в этой шинели, широко накинутой на мою кошачью шубку, я сомневаюсь: Неужели у меня такая благородная наружность?!..

Но мы стоим недолго: не успеют богатые пассажиры убрать свои погребцы с закусками, как уже кондуктор, с трубою через плечо, приглашает в карету.

И опять мы едем, едем без конца, и день, и ночь, и утро, и вечер – все едем.

Страшно спускаться с больших гор. Огромный тяжелый мальпост трудно взвозится на горы даже шестеркой лошадей. Случалось, в гололедицу мы долго ждали под горой, пока форейтор приводил подмогу с почтового двора; а под гору такой рыдван, как наш, непременно следует тормозить. Наши же ямщики преисполнены, не скажу, презрения ко всяким разумным приспособлениям, а просто лени и готовы всегда отделаться на авось.

Мне все видно с моего тесного высока: две могучие дышловые лошади совсем почти садятся на зады, чтобы сдержать тяжесть всей двухэтажной кареты, нагруженной, кроме нас, наружных пассажиров, еще благородными господами и барынями, сидящими внутри, да еще наружными мостами позади кареты.

Набитый внутри и снаружи дилижанс сверху был еще нагружен большими корзинами, чемоданами, сундуками; все это было плотно укрыто огромным черным кожаным брезентом и закреплено железными прутами, замкнутыми в железных кольцах ключом кондуктора. И как подумаешь, что всю эту тяжесть выдерживали дышловые, и – о ужас! – на одних постромках да шлеях – не верится бесшабашности и лени русского ямщика.

Ах, сколько было случаев и на нашей дороге – я не вспоминал бы иначе… Ведь шоссе окопаны глубокими канавами… И не раз, разогнавшись, незаторможенный экипаж врезывался и опрокидывался в канаву. Счастье мое, что я на гору и под гору тогда сбегал пешком, чтобы погреться, а то – с высокого наружного места легко было сорваться в канаву… Лучше не вспоминать. После я уже не давал покоя кондуктору, пока под гору тормоза не были подкинуты под колеса…

В своих мыслях я засыпаю согнувшись, скованный долгим холодом. Вдруг страшный толчок: дилижанс остановился. Ночь темная, невдалеке от шоссе едва мерещится под горкой лесок.

Кондуктор выстрелил из пистолета, и оба они с ямщиком бросились в потемках к лесу, куда исчезли сейчас три темные тени, спрыгнувшие с верху нашего омнибуса. Засуетились все пассажиры – страх! Но кондуктор с ямщиком вернулись скоро, сделав еще несколько выстрелов из ружья в темноту, в убежище теней.

Засветили фонарь, полезли наверх. Брезент из толстой кожи был разрезан над чьим-то чемоданом; разрезан и чемодан в одном углу, и из него уже начали вытаскивать белье; в это время задремавший кондуктор; услышав наверху возню, крикнул ямщику, и дилижанс остановили.

Оказалось, что эти места славились ворами – это было начало Орловской губернии. К рассвету замелькали в темноте какие-то серые тени, и я с ужасом увидел, как за нашим дилижансом бежала целая толпа оборванных людей: и подростки и женщины. Все протягивали руки и умоляли бросить им что-нибудь, причитали, что они умирают с голоду…

– Неужели это правда? – расспрашиваю я кондуктора.

– Да, – отвечал он, – ведь это все бывшие крепостные. Помещики держали огромные дворни, ведь все это избалованные люди, ничего не умеющие. Господа, кто побогаче, уехали – кто за границу, кто по столицам. Усадьбы пусты. Эти дворовые теперь, как и прежде, знают только два ремесла: нищенство и воровство; да и до разбоев доходят: иногда остановят в поле кого одинокого, ограбят да еще и убьют, если почта не выручит. Нас-то они боятся, знают, что и пистолет и ружье не помилуют их… Живо удрали. А разве его поймаешь в такой темноте? Может, он тут же в канавке прилег… Опасно и отлучаться подальше. Убьют еще.

Утром, как на подбор, деревни, которыми мы любовались издали, вблизи оказались отчаянные: крыши пораскрыты, скотина воет.

– От голода, – говорит ямщик. – Знамо, где им корму взять? Все теперь господа распродали и из деревень повыехали… Ну, уж и разоренье тоже! Что они теперь будут сами-то делать?..

Под станции дилижансов отведены были особые дома, не казенные; они были хорошо убраны, а буфеты были уставлены разными яствами; подавался кипящий самовар, и богатые господа усаживались кругом стола, отмыкали свои красивые погребцы и доставали оттуда свои чашечки, чайники, заваривали чай, клали в чашки свой сахар и пили; если это была большая остановка, весело разговаривали. Да и нам приятно было погреться в большой теплой комнате.

А я закусывал еще дорогой, сидя на своем переднем открытом месте, из своей сумочки, где у меня были калачи домашнего печенья на яйцах; я прикусывал с ними очень маленькими кусочками наше сальце (украинское сало). На воздухе это было превкусно, но я старался не съесть много, чтобы хватило до Москвы.

Как хотелось выпить стакан чаю! Но он стоил страшно дорого – десять копеек за стакан! Неужели кто-нибудь будет пить? Всякий имел свой чай и сахар, и я не видал, чтобы нашлись кутилы. Этакие деньги! Вот дерут!

Закусивши за чаем, все господа весело выходят садиться в нашу высокую карету. Но какая неприятность: опять уже стоит здесь по обе стороны экипажа эта толпа голодных, холодных, оборванных людей, на некоторых только рваные остатки овчинных нагольных грязных полушубков, из-под которых так неприятно виднеется непокрытое, голое темное тело; и руки, руки, и малые и большие и бабьи и детские – все тянутся к нам… Я поскорей влезаю на свою высоту и оттуда гляжу на несчастных. Вот один высокий красивый пассажир бросил медную монету. Как за ней бросились все, давка до полусмерти… И опять руки, руки… Ну, слава богу, лошадей тронули, и загремела наша колымага, но нищие бегут у самых колес; ямщик даже щелкает и замахивается на них кнутом, чтобы отогнать от колес; они все бегут, долго бегут; и на горку и под горку – все бегут за нами… Страшные…

Про них все говорят: «Это орловские разбойники и воры»… Один пожилой серьезный господин с наружного места говорил, что не следует бросать деньги нищим – это их страшно развращает, они привыкают к безделью: ведь целый день у них и дела больше нет, как бегать за каретами проезжающих. О боже! Какой ужас ехать такой стороной!

Но мы едем и едем все в том же нашем тяжелом рыдване. Я грезил; большею частью в грезах мне представлялись иконостасные мои образа: я еще жил ими, только что написанными. Писал я их прямо на лесах. Мне платили по пяти рублей за образ. Среди лета вставали мы в четыре часа: было уже светло: и вот до вечера, часов до девяти, когда все кончали работу, мой образ бывал готов. Так, разве чуть-чуть что-нибудь приходилось поправить; от этих поправок Тимофей Яковлевич, подрядчик наш, всегда меня отговаривал.

– И так очень хорошо, – уверял он.

Должен признаться, что и в Сиротине я имел успех со своими образами. Я пользовался, конечно, необходимыми указаниями и канонами, по которым пишется всякое изображение святых или целых сцен (у каждого живописца сундучок наполнен гравюрами), и был поощряем доверием и интересом всего прихода и даже своего подрядчика, который хвалил меня не из одной только собственной заботы об успехе общего порядка, но и потому, что действительно любил живопись и сам был живописцем не без способностей.

Особенный успех имела моя «Мария Магдалина»; я видел эффект распространенной по всей Украине известной вещи Помпея Батони, но, конечно, как и во всех других образах, ничего ни с кого не копировал буквально, я только брал подобный же эффект и обрабатывал его по-своему. Так, и моя Магдалина не сидела с крестом на коленях, как у Батони. Моя стояла у стены, повернувшись в молитвенном экстазе к лампаде, которая висела в углу высоко, а не стояла, как у него, на полу.

– Как это она наполовину в огне? – удивлялся Семен.

И видно было, что всю публику очаровывают свет и заплаканные глаза Магдалины. Должен повиниться перед читателем: все делалось мною без всякой натуры, только по одному воображению. И я не могу даже вообразить, как показалось бы мне самому теперь мое первое свободное молодое творчество. Есть ли в нем искра непосредственности Джиотто, или там разгуливалась безудержная развязность провинциального фантазера?..

А между тем мы все едем и едем безостановочно. Вот уже скоро целая неделя. Но остановки еще более несносны, чем эта бесконечная однообразная езда. Хотелось поскорее добраться до Москвы – что-то там? Жутко было думать, что найду я в совсем незнакомом мне месте.

Наконец, еще темным утром, кондуктор с особенным возбуждением говорит мне:

– Что же вы не смотрите: Москва началась!

– Как? Где? – таращу я глаза.

– Да ведь мы едем уже по Москве.

– Что вы? Эти лачуги, эти гнилые заборы?!

Утро едва брезжило, но становилось все светлее, а улица – кажется, все одна и та же – тянулась бесконечно: одноэтажные домишки, кривые, с провалившимися крышами, черными трубами и т. д.; но всего несноснее эти бесконечные деревянные заборишки и, наконец, заборы с гвоздями, длинными остриями торчащими на страх ворам и разбойникам.

Стали мелькать все чаще и чаще одни и те же надписи на воротах: «Свободен от постоя». Порошил снежок, и наконец после какой-то площади пошли улицы пошире, дома повыше. Ах, вот и львы на воротах; вот церкви начались… в Москве ведь их сорок сороков… Мы въехали, наконец, на наш станционный двор, и нам объявили, что мы можем брать свои сундуки и чемоданы и ехать кому куда надо: часа через два мальпост будет готовиться в обратную дорогу.

Мне поскорее захотелось взглянуть на «чугунку», посмотреть, как это она ходит без лошадей. Мне вспомнился офицерский денщик Савка. Когда впервые поставлены были телеграфные столбы, в кухне у нас произошел очень горячий и страстный спор о том, как получаются телеграммы. Раскрасневшийся Савка, со слезами обиды за недоверие к нему, клялся и божился, что по проволоке и бежит машинка и разрывает даже птичку на лету, если та не успеет соскочить с проволоки.

Но вот и вокзал. Ах, вот как: далеко тянется широкий, высочайший коридор, покрытый стеклами, в середине – огромное немощеное место, там лежат ребрами железные полосы, а вдали свистит и стреляет густым белым паром вверх какой-то черный самовар и быстро приближается прямо на меня: раздался его оглушительный свист. Я испугался, но это вдруг захватило меня таким восторгом, что я сейчас же стал расспрашивать сторожей: когда пойдет в Питер поезд? По каким дням ходит?

– Да ходят два раза в день, – отвечают с улыбкой служители. «Вот как здесь», – думаю, и мне страшно захотелось ехать в Питер сейчас же.

– А скоро ли сегодня пойдет? – спрашиваю я.

– Да часа через два пойдет пассажирский поезд.

– А долго ли придется ехать до Питера?

– Полторы суток. Сегодня утром в десять часов сядете, а завтра к вечеру будете в Питере.

– А где берут билет, и сколько он стоит?

Я, как в чаду, уже ни на что не смотрел, думая лишь о том, как бы поскорее привезти сюда свой чемоданчик, туго-туго набитый, тяжелый, и ждать, пока можно будет сесть в вагон, на свое место, и ехать… Неужели это не сон?

Билет на проезд был длинная узкая хартия с пропечатанными названиями станций, на которых поезд останавливается.

Вот опять приходят, отходят, свистят, гудят паровозы, дымят то черными, то белыми облаками. У меня две заботы: сохранить свой чемоданчик и, главное, попасть вовремя в вагон своего поезда. Я расхаживаю по бесконечному, длинному деревянному помосту взад и вперед – жду своего поезда; сторож обещал мне сказать, когда надо садиться и в какой вагон.

О счастье! Я еду наконец, сидя на удобной скамье, как в комнате. Правда, все сидят тесно друг к другу в сером вагоне, везде крепко сколоченном поперек крестами и завешанном мешками, узлами и плотничьими инструментами. (С нами ехала артель плотников.)

Замелькали быстро церкви, дома и опять загородные поселки – вот и деревни, дороги; куда-то люди идут, едут, и уж здесь все меняется быстро-быстро, едва успеешь взглянуть; а поезд летит и летит.

В вагоне начинаются разные перемещения. Большею частью лавочка, где сидело двое, меняла свой вид: один ложился на ней, подогнув коротко ноги, а другой втискивался под лавку, откуда торчали его лапти или сапоги. Атмосфера становилась все гуще, особенно от курева махорки; закусывали селедкой, бросали бумажки, плевали на пол, и скоро воцарилась грязь. Отворявшаяся дверь впускала облака морозного пара, и тогда ясно становилось, что атмосфера у нас – «хоть топор повесь».

Как хорошо, что я, по совету сторожа, ходил пить чай в соседний трактир: я пил его там много, с булками и молоком. Я был сыт. В сумерках меня стал разбирать сон: я уже привык спать сидя.

Зажгли тусклый фонарь, и он фантастично освещал мешки, обвесившие крестообразные перекладины и где попало, без всякого удобства и порядка развалившихся людей; не понять теперь, чья это рука, чья нога, чей это лапоть, мешок, сундучок, – все перемешалось, навалилось; ни перелезть, ни добраться до двери…

Вот идут кондуктор, контролер и сторож проверять билеты.

Кондуктор обрывал те станции в длинной хартии, которые мы уже проехали. Хорошая, простая система проверки придумана контролем, но полюбуйтесь на практике. Пока растолкают сонного человека, пока он найдет свою драгоценную хартию, пока оторвет кондуктор названия проследованных нами станций!.. Иной со сна, очумев, ничего не понимает, а когда, наконец, поймет – начинается возня: он забыл, куда положил билет. Какие рожи! Какая мимика!

Против меня сидит приличный господин, я пробую с ним заговорить: узнаю, что он петербуржец, и с особым любопытством хочу его расспросить, но почему-то боюсь даже заикнуться об Академии художеств.

– А вы по какой части? – спрашивает он.

Только теперь я вдруг почувствовал всю рискованность моего положения. Я даже как-то растерялся, мне хотелось спрятаться куда-нибудь.

Визави мой невольно обратил на меня внимание. Ему, как человеку уже немолодому, практику в жизни, я показался, вероятно, подозрительным. Но, сделав мне еще несколько вопросов, он успокоительно пошел мне на помощь – человек добрый, хотя и с немецким, едва заметным, выговором и практичным взглядом на жизнь.

– Так что же? Учиться, желаете учиться? Это похвально. Что же, вы в университет желаете поступить?

О боже, как он мне осветил вдруг жизнь!.. Я даже вчуже опьянел от его предположения: Неужели я чем-нибудь похож на студента? (Студентов я считал в своей душе теми героями-полубогами, на которых даже взглянуть не смел.) Я глубоко сожалел, что студенты в то время за «бунты» были лишены своей формы – голубых околышей и воротников. В своем небывалом восторге я блаженно молчал, а потом спросил его:

– А как вы думаете? К чему бы я мог быть пригоден в жизни?

– Да что же за таинственность, я не угадчик, – кисло улыбнувшись, сказал он. – Я вижу, вы человек не без головы, кое-что почитывали и об литературе русской рассуждаете не без понимания. А угадывать я не берусь.

Я вдруг почувствовал себя несчастным фантазером, и мне стало и стыдно и больно.

Наконец, как виновный на допросе, я решаюсь сказать ему всю правду.

– Знаете, – понизив голос, путаюсь я. – я ведь возмечтал поступить в Академию художеств…

– Ах, так что же вы так сокрушаетесь! Туда поступают легко, но там ведь обязателен талант – вот загвоздка. О боже! Ах, господи! – и вдруг встрепенулся он со слезами в глазах и каким-то растроганным голосом стал выкрикивать: – Да ведь мы к Питеру подъезжаем! Смотрите, смотрите – скоро Знамение[5] будет видно! Ах, что-то я застану! – И слезы его уже неудержимо лились из глаз. – Ждет ли она меня, моя голубушка!..

Он стал бегать от окна к окну, стал собирать свои вещи. Мне сделалось жутко, и я впервые подумал: где же я остановлюсь?..

– Скажите, ради бога, – обращаюсь я к своему собеседнику, – не укажете ли вы мне, где мне остановиться? Где Академия художеств?

Я, уже забыв всю неуместность своего приставания, все же лезу к нему, хотя чувствую, что он очень расстроен и что едва ли он что-нибудь мне ответит.

– Ах да, вам на Васильевский остров надо ехать, далеко, через весь Петербург.

– А можно вас навестить после и расспросить? – опять не унимаюсь я. – Можно записать ваше имя?

– Да. Виктор Константинович Фольц. – И он продиктовал мне свой адрес – где-то на Фонтанке.

Поднялась страшная суета, люди выходили, пришли носильщики…

Я едва успел с чувством пожать руку моему спутнику и вдруг почувствовал себя в холодном море жизни большого города, кишащего в каком-то бурном водовороте. Мне сделалось так страшно, как никогда в жизни: жуткое одиночество в далеком, совершенно незнакомом месте давило…

Но вот я и в санях, извозчик – добрый молодой парень; снег белыми хлопьями весело валил и таял. Глаза разбегались по широкой улице; везде тесно и людно, одни за другими, одни за другими ехали сани, кареты, а на панелях, перед домами, магазинами целой стеной, как из церкви в годовой праздник идут, идут. И все больше молодые люди в шляпах-треуголках, в воротниках с золотыми петлицами; также много военных, и барынь, и барышень. Было часа четыре-пять. Те туда, эти сюда идут, идут и едут, едут… без конца.

Ах, вот статуи – лошади Аничкова моста, я узнал их сразу по гравюрам «Северного сияния» (этот журнал я выписывал в Чугуев и очень дорожил им). Значит, я на Невском проспекте. Пошли еще знакомые здания. Вот Публичная библиотека, вот Казанский собор, и я опять думал, что я во сне… Узнал я и Исаакиевский собор и Николаевский мост.

Но вот, наконец, и Васильевский остров… Ох, господи, да ведь направо с моста это и есть Академия художеств! Разумеется, вот и сфинксы перед нею… У меня сердце забилось… Неужели я не во сне?..

– Ну, теперь куда? – спрашивает извозчик.

– Да в какую-нибудь гостиницу, подешевле, – не знаешь ли?

– Что ж, спрашивайте: в какую вам цену? Номера всякие есть.

Мы подъехали к гостинице «Олень», и я, узнав, что есть номера в один рубль, высадился здесь. Были уже густые сумерки, в номере душная скука; я заказал себе самоварчик и понемногу блаженно распарился, выпив с калачами бессчетное количество стаканов чаю.

После дороги, неудобств и передряг я почувствовал здесь такое спокойствие и довольство, что меня стало клонить ко сну, и я быстро забылся сном праведника в чистой удобной постели. Давненько я не мог протянуть так вольно ноги, тепло укрыться.