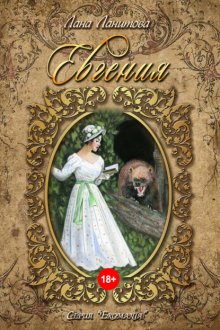

Евгения бесплатное чтение

Глава 1

Калужская губерния, июнь 1903 г.

– Ну-с, чем порадуете, Николай Васильевич? – спросил Мохов.

Доктор с задумчивым видом сидел возле прозекторского стола и попыхивал цигаркой, удерживаемой длинным медицинским зажимом.

Уездный следователь Мохов Александр Ермолаевич[1] заглянул в небольшую комнатенку, приспособленную ныне как прозекторскую, при местном морге. Хотя сие помещение с трудом можно было назвать моргом. Ранее здесь располагался ледник купца Герасимова. Семейство Герасимовых с полным скарбом и всеми домочадцами вот уже пять лет, как уехали жить в Париж, оставив лишь поместье с заколоченными окнами и всеми хозяйственными постройками. В поместье Герасимова был и хорошо обустроенный ледник, в подвальном помещении одного из домов. И ледник этот уходил на добрые тридцать аршин «во чрево земли». Там лежали куски колотого льда и соляные валуны. Когда-то в богатой вотчине купца это помещение казалось передовым чудом техники. В отличие от прочих сельских погребов, ледник выглядел как обширный подвал с вентиляцией, стенами, облицованными светлой плиткой и широкими дубовыми полками. И полки эти держались мощными коваными цепями. Ранее на этих полках лежало свежее мясо, окорока, шматы соленого сала, завернутые в белые тряпицы, круги мороженых сливок, бочонки с коровьим маслом и глиняные кувшины с молоком. Герасимов держал несколько продовольственных магазинов. И торговля его шла весьма успешно. Но, за несколько лет до смены веков одна из цыганок нагадала ему дальнюю дорогу и предупредила, что если он покинет вовремя Россию-матушку, то спасется сам и спасет свое семейство. Ибо, как сказала старая, седая «фараонка»: «Грядут времена горькие и лихие. Кровавые дожди падут на землю русскую. А тебя, касатик, вижу я с проломленной головой. И жену убьют и деток твоих. А посему, беги ты отсюда без оглядки. Ехай и не сумневайся. Я дело говорю».

Не поверил Герасимов гаданию старой ворожеи, поднял на смех вздорную старуху. Однако стал с тех самых пор задумчив. На лицо тень непрошенная снизошла. Ходил он так с месяц, аж исхудал весь от дум тяжких. Казалось бы: сболтнула старая глупость. Чего ей верить-то? Ан нет. Словно змея, мысль о предсказании том заползла в самое сердце и не давала ему покоя. А тут еще во сне сам себя увидал мертвым, на пороге собственного дома. И сына младшенького саблей изрубленного. И дочек всех в крови. Как проснулся Герасимов, побежал к умывальнику, с лица кошмар тот смыть, молитву зачал читать. Ой, не к добру все эти знаки, подумал купец. И вдруг, никому ничего не говоря, продал все свои многочисленные лавки и магазины, пашни, поля, угодья, сады и молочное стадо.

Собрался вмиг и отчалил со своим семейством прямо в Париж, к своему тестю Арону Зильберману. А ключи от заколоченного дома оставил близкому другу, Зотову Ивану Ильичу, служившему предводителем уездного дворянства, человеку пятидесяти лет, добропорядочному отцу большого семейства, занимающемуся сельским хозяйством и отвечающему за многие дела, что происходили в Земстве и в самом уезде.

А стояло то имение на небольшом пригорке, рядом с притоком Оки и зеленеющей по весне березовой рощей. Аккурат, на краю села Ерёмино, вдалеке от крестьянских домов. Между селом и господским поместьем шел луг, да еще лесок.

Зотов Иван Ильич, как и обещал, частенько наведывался в фамильное имение своего давнего друга. Проверял все ли цело, и не залез ли часом кто чужой. Проветривал комнаты, а дважды в год нанимал работниц, мыть окна и полы. Зотов не верил, что друг его навсегда покинул родовое гнездо. В пустом доме часто скрипели половицы, и Зотову казалось, что тут же раздастся зычный голос хозяина или детский смех. Эти добротные каменные стены помнили звуки фортепьяно, стихотворные декламации, дружный смех и гомон счастливых домочадцев, звон столового серебра и лай любимца семьи, белого пуделя.

Использовать оставленный Герасимовым ледник в качестве морга, Ивану Ильичу и местному врачу Кочеткову Николаю Васильевичу пришла мысль в тот злополучный год, когда несколько деревень в уезде были охвачены короткой эпидемией холеры. В пять дней в уезде умерло столько человек, сколько не умирало за пять здоровых лет. Не всех успевали хоронить, а иногда это некому было делать, ибо несколько семей скончались всем составом. И все расходы на похороны пришлось взять на себя Земству. На улице стояла жара, а трупы надо было где-то хранить. Вот доктор и старый граф решили использовать брошенный ледник купца Герасимова. И вместо крынок с молоком и туш с мясом, на полках ледника теперь лежали… человеческие трупы.

– Ну-с, чем порадуете, Николай Васильевич? Есть ли чего особенного? Или снова зверье подрало?

– Может и зверье подрало, – усмехнулся доктор. – Только перед зверьем некто другой сотворил с ней непотребное…

– А что такое? – следователь уставился на труп, покрытый простыней, испещренной бурыми пятнами.

– Худое дело, я вам, Александр Ермолаевич, скажу. Ох, и худое.

– Да, скажите уж толком. Не томите, – лысеющий маленький следователь подсел рядом с доктором. – Личность установили?

– А чего ее устанавливать? Личность у сей барышни была очень примечательная. Звали ее Марфа, фамилия Огородникова. Тридцати лет от роду. Одинокая.

– Обождите, я запишу.

Следователь пересел к письменному столу и достал планшет с бумагами.

– Диктуйте… А что родственников у нее совсем нет?

– Есть, говорят, только живут они в соседней деревне и виделись нечасто. Родственники брезговали общением с Марфой.

– А что так? Больная была?

– Да нет, здорова, что корова. Здорова ровно до тех пор, пока не убили ее. Брезговали этой женщиной по причине ее разгульного образа жизни.

– Так вы, Николай Васильевич, уверены твердо, что сие убийство?

Тучный доктор с трудом поднялся со стула и медленно подошел к столу.

– Я лицо-то прикрою, лицо и вправду сильно звери обглодали. До костей. И спину всю исцарапали. И на груди раны. А вы гляньте-ка сюда, на шею. Смотрите, двойная странгуляционная борозда.

– Удавление?

– Похоже, что так. Есть, правда, полосы от веревки и на запястьях, и на щиколотках.

– Как это?

– А так. Я лишь, господин следователь, говорю вам о фактах. О них все и в отчете напишу.

– А у того трупа, что в прошлый раз нашли в лесу, возле оврага, такие же полосы были или другие?

– Полосы были, но рисунок не тот. Веревка другая, широкая. На ремень похожа.

– Как вы думаете, все четыре трупа… Их что-то объединяет?

– Я, Александр Ермолаевич, ничего не думаю. Мое дело – описать все с медицинской стороны. Но, дерзну предположить, что да.

– Получается, что два из них найдены в овраге. А два в лесу. Так?

– Так. И у всех обезображены лица и тела. И все они молоды. Молодые и некогда красивые женщины. Есть борозды от когтей росомахи. Но они, скорее всего, посмертные. А может, и медведь подрал. Здесь надо разобраться по следам зубов. Но есть раны прижизненные.

– Иван Ильич еще в прошлый раз собрал местных охотников. Они выследили тогда зверя. Матерую росомаху убили. Почти с медведя вымахала. Откуда они пришли? Не помню я таких чудищ. Зубы в три дюйма каждый, когти тоже.

– Да, причем тут зверь, Александр Ермолаевич? Тут человека надо искать.

Дверь в прозекторскую отворилась, и в комнату вошел высокий черноволосый господин с аккуратными бакенбардами. Одет он был в сюртук модного покроя, синего цвета. От него приятно пахло, и выглядел он как потомственный французский аристократ, случайно попавший в российскую глушь. Черты благородного лица, изящные манеры выдавали в нем человека породистого, графского происхождения. И в целом сей господин имел довольно внушительный вид. Это и был некто Иван Ильич Зотов, дворянин. Пятидесяти лет отроду. Зотов был женат. Имел троих сыновей. Двое из которых учились в столице, а старший сын Григорий проживал вместе с отцом и был совсем недавно счастливо и по расчету женат на дочери купца Разумова, Алевтине.

Именно этот господин и являлся предводителем уездного дворянства, человеком самым известным и самым уважаемым в своем уезде, а заодно и во всей губернии.

– Я не помешаю вам, господа? – тихим голосом спросил он у врача и следователя.

– Как можно-с, Иван Ильич? Вы еще спрашиваете позволения в собственной-то вотчине? Конечно, заходите. Мы как раз обсуждаем это дело.

Иван Ильич стремительно подошел к трупу и быстро откинул простынь. Через мгновение его лицо побледнело, он отшатнулся от стола.

– Иван Ильич, право, я бы не советовал вам впредь этого делать. Для неподготовленных лиц сие очень уж печальное зрелище… Звери порядочно испортили лицо.

– Где ее нашли?

– В лесу. Сидела возле дерева. Мертвая.

– Это кто же ее так? Медведь напал или росомаха?

– Росомаха, похоже. Следы от когтей именно ее.

– Боже, какая нелепая смерть! Вы установили личность женщины?

– Да, с легкостью. Это некая Марфа Огородникова, вдовица.

– Марфа? – Зотов нахмурился. – Что-то не припомню такую. Видать, она у меня редко в найме была.

– О покойниках либо хорошо, либо… Но, скажу, как есть. Марфа почти не работала на наделах.

– А чем же она жила?

– Мужики к ней ходили, тем и жила.

– О, господи… И правду, не будем о ней дурно говорить. Она раба божья и ей все одно перед Спасителем ответ держать. Как же ее, бедную, угораздило, да в лапы к зверю?

– Да, к зверю-то она угодила уже опосля смерти.

– Как это? – темные глаза Зотова полезли на лоб.

– Убили ее, похоже. След от асфиксии есть на шее.

– Вот как? – Зотов поразился еще более. – Неужто опять у нас убивец промышляет?

– Я бы не рекомендовал, ваше благородие, делать преждевременные выводы, – проговорил Мохов. – Будет идти следствие, а процесс это нескорый. Надо опросить свидетелей. Провести другие сыскные работы. И лишь потом мы сможем сказать предположительно о том, с чем или кем имеем дело в данном случае. Поэтому, в интересах следствия, я прошу вас двоих оставлять пока все детали втайне. Надеюсь, вам понятно, отчего это так важно?

– Но, позвольте, Александр Ермолаевич, вы хотите сказать, что в моем уезде действует злодей, скорее даже человек одержимый манией, а я, предводитель дворянства, должен утаивать сей вопиющий факт? Не кажется ли вам, что если бы мы предупредили обо всем жителей наших пяти деревень, то многие бы остереглись гулять по лесу в одиночку? И тем самым мы бы спасли людям жизни. Ведь если это действительно убивает человек, одержимый в своей страсти, сумасшедший, и у него уже на счету четыре убийства, то чем мы можем гарантировать, что не будет и пятого? А может, он и больше женщин загубил. Да, мы не всех еще нашли. Нет, я решительно не могу-с пойти на это. Я не имею права молчать. Я отвечаю за своих людей. И я…

– При всем уважении к вам, Иван Ильич, – прервал его следователь. – Я настоятельно рекомендую молчать. Пока, по крайней мере.

– Ну, хорошо. Раз вы так настаиваете…

– Решительно настаиваю.

В комнате нависла пауза.

– И еще, господа, – подал голос Николай Васильевич. – Я напишу об этом в отчете. Однако готов поведать и сейчас.

Оба собеседника повернули к нему головы.

– Готов добавить, что незадолго до смерти у Марфы Огородниковой был половой акт.

– Даже так-с?

– Именно. Хотя, учитывая ее образ жизни, сей факт не представляется мне чем-то незаурядным. У любой бабы это может быть в любой момент, а тем паче у той, которая… Словом, я лучше воздержусь от собственных выводов.

– Ну что же, господа, тогда я покину вас, – Зотов поклонился. – Поеду в храм, поставлю свечку за упокой рабы божьей Марфы.

– Как это благородно с вашей стороны, граф…

– Помилуйте, разве можно иначе? – красивое лицо Зотова еще сильнее погрустнело, глаза увлажнились от слез. – Все жители нашего уезда для меня все равно, что дети. И это еще сильнее чувствуешь в ту пору, когда седины убеляют твои виски. Поверьте господа, в молодости я не был столь сентиментальным, как теперь. А тут вот… Увидел молодую бабу. Ей еще жить и жить было надобно. Детишек рожать. А она, – Зотов смахнул непрошеную слезу. – Она лежит нагая на прозекторском столе.

– Иван Ильич, – прервал его доктор. – Не забудьте, вы в прошлый раз обещали льда еще подвезти. Подтаяло нынче много из-за паводка. Вода прямо в камеры просочилась.

– Хорошо-с, я непременно организую.

Иван Ильич задумчиво вышел из прозекторской, сел в рессорную коляску и приказал извозчику ехать к церкви.

– Вези меня, голубчик, к батюшке нашему.

Через четверть часа граф входил в деревянные ворота местной церкви. Церковь эта была высокая, белокаменная, с золочеными маковками куполов. Львиную долю средств на ее строительство внес сам Зотов и его внезапно уехавший в Париж, близкий друг, купец Герасимов.

«Где ты, друг мой сердечный? – подумал Зотов о внезапно сбежавшем купце. – Неужто на чужбине-то лучше? И не болит ли твое сердце в тоске? А у меня вот как раз болит. За всю Россию-матушку. Да за бабу несчастную, невинно убиенную. За что, о господи? Отчего не уберег ты рабу божью Марфу от греха? Ведь такая молодая еще…»

Зотов перекрестился перед входом.

– Рад видеть вас, ваше благородие, – из-за алтаря вышел священник в старенькой рясе, бородатый Козьма. – Вы же были на заутреней, и снова тут. Никак стряслось что, батюшка?

– Хочу я, отче, заказать молебен заупокойный.

– Хорошо, сын мой. Кто же в этот раз преставился? – бледная и крупная ладонь батюшки взметнулась ко лбу.

Козьма размашисто осенил себя крестом.

– Женщина. Марфой зовут.

– Вот как? А фамилия какая у Марфы?

– Огородникова.

– Исповедовалась как-то. Помню я такую. Что же стряслось? Захворала или случай несчастный?

– Не велел мне следователь про то сказывать, – посетовал Зотов. – В интересах следствия, говорит, нельзя.

– Ну, раз следователь сказал, то и настаивать не смею. За упокой молебен, говоришь, батюшка?

– Да, – граф полез в карман и достал банковский билет. – Возьмите, отче. На храм подаю.

– Спаси вас Христос, – батюшка принял деньги и перекрестил Зотова. – Непременно молебен отслужу. А когда отпевание-то само будет?

– Не могу-с точно сказать. Пока еще в морге тело.

– Когда надобно, вы мне скажите, я тотчас подойду и проведу отпевание.

Граф взял свечу, зажег ее от другой свечи, стоящей в подсвечнике, отошел в сторону и принялся молиться возле иконы Божьей матери.

После церкви Иван Ильич поехал в сторону собственного имения. Имение Зотовых находилось в противоположной стороне от имения сбежавшего графа Герасимова. И представляло собой добротный двухэтажный каменный дом с окрашенной светлой краской резной террасой, увитой летом плющом и диким виноградом. Рядом с основным домом располагался отдельно стоящий флигель, тоже каменный, с мансардой.

Тут же, на довольно приличной площади, находились и другие хозяйственные постройки: каменные сараи, погреба, две теплицы, конюшня с дюжиной породистых скакунов и много еще каких полезных для хозяйства сооружений. Вокруг дома росли кусты сирени, яблони, голубые ели. А перед террасой простиралась огромная клумба, и даже стоял мраморный фонтан, в виде лесной нимфы с кувшином, из которого текла струя чистой, прохладной воды. Всюду росли садовые цветы всевозможных форм и расцветок. Был у графа и розарий, полный роскошных роз, от которого в теплую погоду струился упоительный аромат. И аромат этот сливался с ароматами яблоневого сада, расположенного недалеко от самого дома. За всем растительным хозяйством присматривали два умелых садовника. Словом, сие поместье благоухало от цветения и роскоши и поражало гостей своей чистотой, порядком и основательностью.

Все домочадцы уже собрались к обеду на солнечной террасе и ждали лишь приезда главы семейства, Ивана Ильича. Зотов умылся в отдельно стоящем фарфором умывальнике и отер руки белоснежной салфеткой. Каблуки яловых сапог простучали по нагретым дубовым доскам. Даже сквозь густоту плюща яркое солнце пробивалось на террасу. На полу лежали узорчатые световые квадраты. Зотов сел во главе стола и оглядел собравшихся. Его жена, сорокавосьмилетняя, полная женщина, вечно одетая в шаль и чепец, даже во время жары, как всегда подслеповато щурилась, выглядывая на столе закуски и сглатывая от предвкушения обильной трапезы. На столе стояла вычурная фарфоровая супница с цветочной ветвью на крышке – из китайского сервиза, источающая аромат куриной лапши, заправленной укропом и петрушкой. Рядом с супницей красовалось огромное блюдо с вишневыми варениками. Ягодный сок, брызнувший из рваного вареника, живописно обагрил сие пшенично сливочное, тугое великолепие багровыми струями. Рядом с варениками располагался холодный соусник с желтоватой густой сметаной. Розовый окорок источал чесночный аромат, рядом с окороком теснились студень и форшмак. В довершение всего горничная Прасковья внесла в столовую блюдо, полное румяных пряженцев с зеленым луком и яйцом.

Граф прочитал вслух молитву:

– Господи, Иисусе Христе, Боже наш, благослови нам пищу и питие по молитвам Пречистой твоей Матери и всех святых твоих, ибо ты благословен во веки веков. Аминь.

Семейство коротким бесстрастным эхом, в разнобой, повторило слова молитвы.

Зотов видел, как графиня, искоса поглядывая на мужа, потянулась за пирогами. И ухватила сразу два горячих пряженца. Через мгновение толстые щеки стали лосниться от жира. Всякий раз она вела себя за столом так, словно бы накануне ее нещадно морили голодом.

Они давно жили в разных комнатах и вот уже более десяти лет не сходились друг с другом даже по ночам. После рождения третьего сына, граф однажды сказал своей супруге:

– Элеонора, мы выполнили с вами долг перед богом и отечеством. У нас есть три наследника. Я – человек верующий и считаю, что нам не стоит более грешить. Отныне я не стану, душа моя, навещать вас в спальне. Нам надо больше времени проводить в молитвах и думать о вечном. Не за горами для нас жизнь в чертогах господних. И лучше, если мы войдем туда более чистыми и безгрешными, нежели сейчас.

Элеонора, будучи еще нестарой и здоровой женщиной, с удивлением посмотрела на супруга. Но спорить с ним не стала. Граф исполнил свое обещание. При этом он все же оставался для нее хорошим мужем. Семья жила в большом достатке, а сыновья воспитывались в строгости и богобоязни. Элеонора же стала скучать, ворчать, полнеть и стариться. Все свободное время она проводила за вязанием или чтением. Но иногда граф слышал по ночам ее тонкий и неприятный бабий вой. Слышал и крестился. «Крепись, Элеонора, эк, тебя бесы-то разбирают» – шептал он в досаде. Наутро все было как прежде. Супруга и виду не показывала, что хоть чем-то может быть недовольна. Жизнь без тревог и в сытости – чего еще можно было желать?

Напротив супруги сидел его старший сын, Григорий. Ему было без малого тридцать лет. Недавно он выгодно женился. Его женушка, черноглазая и розовощекая Алевтина была давно беременна, и осенью ей был срок рожать. К Алевтине приехала погостить ее родная сестра, которую звали Евгенией. Именно она так часто смущала Ивана Ильича своим вертлявым и легкомысленным поведением. Это была полногрудая и низкорослая девица, такая же черноволосая и черноглазая, как и ее сестра. С хорошеньким личиком и плавными формами так рано развившейся фигуры. Девице этой шел семнадцатый год. Нынче она перешла в выпускной класс института благородных девиц и на все лето приехала к сестре, в имение Зотовых, дабы оставаться с сестрой до конца летних вакаций[2]. А если повезет, то до самых родов.

«Замуж бы ее выдать. Пора уже, – думал Иван Ильич, глядя на хорошенькую свояченицу. – Хорошо хоть невестка на нее не похожа…»

После обеда Иван Ильич читал газеты и много курил. Сын Григорий уехал по хозяйственным делам, а как вернулся, так пришел к отцу в гостиную.

– Как покос идет? Сколько мужиков нынче работает? – спросил сына Зотов старший.

– На Ивановском лугу десять косарей, и семь баб на стогах. На Николаевском – пятнадцать. На Горевом еще с десяток.

– Хорошо. Ты вели завтра кузнецу косы всем поострее наточить. Сегодня ехал мимо поля, посмотрел – затупились сильно. Не режут, а мнут больше.

– Как так? Ведь у каждого с собой точило.

– Не знаю, про каждого, у тебя они какие-то квелые, делают все еле-еле. Скажи им, что плохо сработают, я жалование в два раза сокращу. Вчера вообще один пьяный пришел. Ногу, собака, порезал. Я отослал его домой.

Иван Ильич брезгливо поморщился.

– Отец, а правда, что бабу из Васюков мертвой в лесу нашли?

– А ты откуда знаешь?

– Ключник сказал.

– Ну, что вода в решете, так и молва человеческая все одно, не утаится. Правда, – отмахнулся Зотов старший и уставился в «Московские ведомости».

– А правду, говорят, что росомаха опять?

– Да, вроде, так.

– Даже девок по ягоды теперь боязно пускать. Надо сказать Алевтине и Евгении, чтобы одни в лес не ходили.

Зотов откинул газету.

– Твоей Алевтине не по лесу уже ходить надобно, а молитвы читать. И так уж скоро перед богом ответ держать. И сестре ее скажи, чтобы меньше скакала. Только и слышен целыми днями ее хохот. – Зотов понизил голос. – Ну, ты же муж и отец будущий. Намекни жене, чтобы она с сестрой поговорила. Скромность украшает девушку, а не дурь, которой полна ее голова.

– Отец, мне кажется, что ты слишком строг, – усмехнулся Григорий. – Что плохого с того, что девушки смеются?

– Смех без причины – тоже грех.

Внешне Григорий был очень похож на собственного отца. В нем чувствовалась та же порода и стать. Только глаза у него были матушкины – голубые. Характером он был мягче своего родителя, уступчивее. На что Иван Ильич не раз пенял ему: «Надо быть с людьми жестче. Хозяином быть, иначе тебе на шею сядут, и ноги свешают. А ты, словно телок. Только и знаешь, что за юбками бегать».

К ночи этого же дня, когда беременная Алевтина задремала, с трудом пристроив на боку внушительный живот, Григорий вышел из спальни, чтобы дойти до уборной. В доме все спали. Но из комнаты свояченицы доносились какие-то звуки. Григорий на цыпочках пошел по коридору и притаился возле высокой светлой двери. Из-за двери доносился голосок Евгении. Она пела незнакомую легкомысленную песенку. Помимо ее голоса, Григорий услыхал плеск воды.

«Наверное, плещется чертовка перед сном. Мало ей было дня. Вот же неугомонная», – подумал он.

Он хотел было пройти мимо, но какая-то неведомая сила заставила его, затаив дыхание, присесть возле дверей. Любопытный глаз уставился в замочную скважину. В комнате горело с десяток сальных свечей, а негодная курсистка, замотав толстую косу кренделем вокруг мелкой головки, сидела в медном корыте, стоящем посередине и, выставив вперед полненькую ножку с тонюсенькой щиколоткой, усердно терла ее мочалой.

С самого первого дня, как только эта беспечная институтка появилась в имении Зотовых, Григорий потерял голову. Он не готов был признаться самому себе в этом чрезвычайном и ошеломительном обстоятельстве. Нет, он не был безгрешен. В первый раз он познал женщину, когда ему было шестнадцать. В уезде он имел нескольких любовниц разных возрастов. Одна из них даже прижила от Григория девочку. Не оставлял он любовниц и после собственной женитьбы. Но все изменилось после приезда этой маленькой и грудастой егозы. Она словно бы и не замечала того действия, которое умела произвести на мужчин. Она скакала, подобно маленькой девочке, игнорируя то, что при этом у нее под тоненьким летнем платьем, невинного фасона и скромной расцветки, прыгают спелые яблоки обильных грудей, а круглые ягодицы топорщатся и без турнюра. Евгения редко носила корсет, предпочитая надевать сарафаны или свободные блузки с юбками. Завитки темных кудрей выбивались из толстой косы и рассыпались по пленительным плечам. А шея… Ее шея сводила Григория с ума. Тонкая и нежная. Как мечтал он обсыпать поцелуями именно ее райскую шейку, лизнуть языком мочки маленьких ушей.

Но иногда из глубины его души неслось нечто иное – неведомое, угрюмое и яростное. Он закрывал глаза и представлял, как можно эту девушку ласкать, то нежно, то повелительно. Но если она стала бы вновь смеяться, показывая жемчуг мелких зубов и поднимая кверху матовую верхнюю губу, то ее надо бы сжать чуть сильнее, чтобы она испугалась, а черные глаза посмотрели на него недоуменно и с мольбой. Сжать руками тонкую шею. Наверняка она теплая и мягкая на ощупь. Чтобы она почувствовала, что только от одного движения его руки зависит вся ее жизнь. Почувствовала и стала слушаться. Быть ее хозяином и повелевать. Или растоптать и унизить. Прав отец – слишком много она смеется.

Он смутно помнил, как в раннем детстве к ним в имение пришло в гости семейство купца Герасимова. Две его старшие дочки были почти одного возраста с маленьким Гришей. И вот эти девочки, еврейские полукровки, были чудо как хороши. Маленький Гриша таращился на их кружевные бисквитные платья, ленты и локоны так, как смотрел Иван-царевич на Жар-птицу. Они что-то лопотали по-французски, смешно жеманились и строили из себя недотрог, совсем не замечая внимания юного Зотова. Именно тогда Гриша остро захотел сделать им больно, ударить, чтобы обе заплакали. Но так как сие было невозможно в присутствии взрослых, то Гриша от отчаяния утащил новую немецкую куклу девочек, оставленную на террасе. Утащил к себе в комнату. А там он оторвал кукле красивую фарфоровую голову и разорвал кружевное платье.

Бесовка поднялась из корыта в полный рост и стала натирать мылом руки и живот. На Григория смотрели упругие полушария ее внушительной задницы. Она встала боком и потянулась к комоду, за кувшином с водой. Тугие груди удивительной формы, пожалуй, слишком массивные для ее низкорослой фигуры, тяжело качнулись вслед за ее движением.

Пижама Григория оттопырилась на причинном месте.

Глава 2

Соседка убитой Марфы Огородниковой, рябая Липа, собиралась доить корову Зорьку и нескольких коз, когда в ворота ограды кто-то постучал.

«Кого там, холера, несет? – подумала Липа. – Как некстати-то».

– Митька, открой ворота. Не слышишь, стучат? Где ты, постреленок?

Постреленок Митька, светлоголовый мальчуган, лет шести, в одних штанах, вылез из зарослей малины и, отмахиваясь от комаров, косолапя, протопал к воротам.

Стукнула деревянная щеколда, дверь со скрипом отворилась.

– Мальчик, скажи, а есть кто взрослый дома?

– Мамка, – обронил Митька, шмыгнув облупленным носом и, не дожидаясь ответа, умчался вглубь двора.

К воротам вышла хозяйка, широколицая и рябая Липа в стоптанных чунях, с подоткнутым выцветшим подолом. В закуте протяжно мычала корова.

– Вам кого, господин хороший? – с тревогой спросила она.

Лысеющий низенький следователь Мохов Александр Ермолаевич, отмахиваясь картузом от жары, шагнул за ворота дома.

– Здравствуйте, хозяюшка. Я следователь по уголовным делам, и зовут меня Александр Ермолаевич. Могу я с вами поговорить о вашей соседке?

– Это вы о покойной Марфе? Можете, только я корову доить собралась. Вы бы чуть позже зашли.

– Позже ехать мне надо в центр, подвода придет. Я не займу у вас много времени.

– Ну, хорошо, проходите.

Хозяйка завела следователя в дом. Мохов прошел в прохладные сени и оказался в низенькой, но чистой кухне.

– Садитесь, коли пришли.

– Духота какая, – пожаловался следователь и облизал сухие губы.

– Может вам квасу налить? – предложила хозяйка.

– Не откажусь, пожалуй.

Липа ушла в сени и вынесла оттуда ковш с желтоватым пенным напитком.

Мохов с жадностью сделал несколько глотков:

– Экий квасок, хозяюшка, у вас ядреный. Хорош в такую-то пору.

Хозяйка присела рядом в ожидании.

– Да, теперь о деле, – мелкая ручонка пригладила плешивую голову. – Скажите мне, Липа Митрофановна, вы давно знакомы со своей соседкой Марфой Огродниковой?

– Лет десять, как знакома, – медленно отвечала Липа. – Я как взамуж пошла за свого Николая, так и переехала сюда. А Марфа уже тут с мужем жила.

– А где ее муж?

– Так убили его, уж лет шесть как. Поехал на ярмарку зимой, да не воротился. Потом, по весне, нашли его в лесу. Хоронили в закрытом гробу.

– А что с ним стряслось?

– Да, кто же его знает? Ни одёжи, ни денег при нем не нашли. Видно, лихие люди обокрали, да и прибили.

– А дети у них были?

– Было двое. Сынок еще малым умер от дифтерии. А дочку сестра мужа бездетная себе забрала.

– Так-так… А что Марфа? Больше замуж не вышла?

– Какое там?! Кто эту прорву замуж-то бы взял? Вся округа к ней ходила – за брагой и так…

– Как так?

Липа насупилась и покраснела.

– Грех, батюшка, рассказывать про то.

– Говорите, Липа Мтрофановна, все как есть.

– Греховный образ жизни дурища эта вела. Все мужики к ней переходили. Со всех сел. Бабы ее не раз били за своих мужиков. Даже убить грозились.

– Так-так… А вот тут подробней. Кто убить-то грозился?

– Ой, да то ж так, стращали только. То шутейно.

– И все-таки?

– Ольга Кречетова сулилась, Пелагея Кривая, – Липа махнула рукой. – Мало ли чего бабы гутарят меж собой! Людмила Голодова, Акулина. Да, много, кто. Ой, – Липа прикрыла рот ладошкой. – А чего вы об этом спрашиваете? Ее же не убили, а звери в лесу подрали. Медведь, говорят.

– Может и медведь, однако, нам надо все версии проверить.

– Ну, то ж случай, что господь – то ее прибрал. Видно, за жизнь ее распутную. Господь ведь знает, кого наказует. Вот все и вышло так. Увидел, что Марфа грешит более других, вот и наслал на нее зверя лихого.

– Ну-ну…

– А когда ее хоронить-то привезут? Все же соседка, надо по-человечески отпеть и захоронить.

– А вот этого я вам пока точно не могу сказать. Мы вас известим.

Следователь заерзал на табурете.

– А скажите Липа, кто же к Марфе более всего-то ходил?

– Да, рази всех-то упомнишь? Из нашей деревни несколько мужиков. Особливо те, кто во хмелю. Иные у нее неделями бражничали. Жил как-то один солдат беглый. Долго, с полгода, наверное. Да, только арестовали его. А потом кто к ней только не ходил. Она за свои услуги с них и денежки брала, а когда и еду. В последнее время ни кем не брезговала. Даже к парням молодым вязалась. И тем проходу не давала. Прости господи, – Липа перекрестилась.

Со двора раздалось протяжное мычание коровы, Липа приподнялась с лавки.

– Я пойду, господин следователь. Корова ждет. Вишь, червень какой жаркий, тяжко скотине.

– Да, да. Идите, – Мохов встал с табурета. – Я к вам на днях еще раз зайду. А с той стороны кто у Марфы соседи?

– Там Ромашовы живут. Но они оба на покосе. А дома бабка глухая. К ней не ходите. Все одно – ничего не слышит.

Та картинка, что увидел Григорий Зотов в замочную скважину свояченицы, не давала ему уснуть почти до самой зари. Зотов проворочался всю ночь. Утром он проспал поездку в поле и решил немного подремать. Когда проснулся, жены рядом уже не было. Яркие лучи солнца прорывались сквозь тонкое кружево тюля и затопляли чистую и просторную супружескую спальню. На витиеватой спинке бархатного стула висел кружевной пеньюар жены, на комоде в живописном беспорядке валялись шпильки, гребешки, зеркало на серебряной ручке и две атласные ленты. Григорий откинул шелковое одеяло и потянулся. В эти минуты он вновь вспомнил о черноволосой родственнице и плюнул в сердцах – тонкая пижама натянулась в паху. Зотов сходил в уборную и медленно снял пижаму. Его верный товарищ никак не желал опускаться…

«Вот еще наказание! – подумал он. – И зачем только приехала эта егоза? Эдак я и вовсе голову потеряю. Бесовка. Где бы ее зажать? Схватить в охапку. Она станет брыкаться. Сжать… Сжать сильнее, чтобы не могла пошевелиться. И поцеловать прямо в хохочущий рот, чтобы онемела и перестала хоть на время болтать всякую чепуху. А глазищи черные полезли бы на лоб, – Григорий сел на стул. – Эк, меня разобрало! А вдруг она жене пожалуется? Черт! Что же делать? – он нервно засмеялся. – Вот я влип. Уж лучше бы она уехала. Когда у нее эти чертовы вакации заканчиваются? А может, она еще дитё неразумное? Чему их там в институтах учат? Только стихи читать и пером в тетрадях каракули выводить. Может, она дура еще? Или притворщица? Не может быть, чтобы Алька ей ничего о постыдном не сказывала. Сестры же. Опять же – у одной пузо выросло. Поди, знает обо всем. Да и смотрит хитро. Убить ее мало…»

Григорий накинул парусиновые брюки, тонкую косоворотку и вышел босиком в столовую. Босым ногам было приятно ступать по нагретым за утро, гладким и чистым половицам. В столовой сидела мать и пила в одиночестве кофе. Напортив нее стояла витая соломенная корзинка с маковыми теплыми булками. Григорий подошел и машинально взял со стола одну теплую булочку. Откусил, но не почувствовал вкуса.

– Доброе утро, мама. А где все?

– Доброе утро, сынок. Не ешь всухомятку. Давай я тебе кофию налью. Сливки вон свежие. Отец уехал в город по каким-то делам, а жена твоя и Евгения ушли на речку купаться. Вода, говорят, как парное молоко. Сходи и ты искупнись. Успеешь еще на поля…

– С Евгенией, говоришь, пошли?

– Да… А я полночи не спала, читала роман один французский. И ты знаешь, дорогой, я так плакала, когда герой…

Григорий не дослушал мать, надел туфли и выбежал во двор.

– Куда ты, не позавтракав?

Но Григорий уже не слышал ее. Он спустился по сухим и ладным ступенькам крыльца, прошел по садовой дорожке мимо клумбы с петуниями и фиалками. Сладкий аромат кружил голову. В саду щебетали птахи. Путь его лежал к реке, прямиком к купальне. Будто вспомнив что-то, Григорий остановился и вернулся на задний двор. Пройдя с десяток саженей, он свернул в аллею, ведущую к конюшне. Конюх сладко дремал на куче сена в пустом стойле, когда барин зашел в огромный крытый загон. Лошади зафыркали и повернули глазастые головы навстречу своему хозяину. Григорий по очереди потрепал холки всех своих любимцев.

– Павел Никанорыч, ты где? – весело крикнул младший Зотов.

– А? Что? Я? Тута я, – Никанорыч выкатился из стойла с помятой физиономией. Во всклоченных волосах торчали соломенные былинки.

– Дрыхнешь?

– Никак нет, ваше благородие, – толстые губы расплылись в улыбке, обнажив редкие, темные от махорки зубы.

– Своди коней на реку. Искупай, а после накорми хорошенько. Дай овса, – тонкая ладонь нырнула в карман парусиновых штанов.

Григорий выудил из кармана серебряный брегет и посмотрел на циферблат.

– Вот я проспал сегодня, – с досадой промолвил он. – Короче, после обеда запряжешь мне Орлика в одноместную бричку. Я на дальние поля поеду. Один.

– Будет сделано, ваше благородие! – выпалил лохматый Никанорыч и поковылял назад в пустое стойло.

– Ты куда?! Я же сказал, веди коней купать.

– Чичас, – конюх почесался. – Все сделаю, ваше благородие.

– Да, просуши потом всех как следует. Гривы расчеши.

Григорий Зотов весело прошелся по аллее и снова вышел к саду. Пройдя его насквозь, он остановился возле нескольких яблонь, проверяя крупную, еще зеленоватую завязь тяжелых яблочных гирлянд.

«Хороший урожай должен быть нынче. Славное лето», – ноздри с шумом вдохнули густой яблоневый аромат.

Яблоки еще только начинали спеть под жаркими лучами июля, а в саду уже пахло антоновкой, белым наливом, анисом и грушовкой. Восковой налет покрывал румяные, тугие и плотные плоды.

Григорий еще раз прошелся по саду, не заходя далеко вглубь, и вышел за резную калитку, аккуратно претворив ее за собой. Теперь его дорога лежала к реке. Он прошел через рощу, приметив вдалеке, на полянке, двух крестьянских девчонок, собирающих без спроса ягоды.

«Ну, погодите. Вот я доберусь до вас», – беззлобно подумал он, усмехнулся и зашагал дальше.

В роще было прохладнее и пахло полевыми цветами. На лесных прогалинах шумели мохнатые шмели, и висели звездочки золотистых стрекоз. По дороге Григорий пару раз наклонился и сорвал несколько спелых ягод. Аромат земляники впитался в горячие ладони. Незаметно он вышел к реке. Возле купальни были слышны тонкие женские голоса, плеск воды и серебристый смех. Это был смех Евгении. Сумасбродная Женька смеялась так, словно русаки щекотали ей в воде пятки. Григорий остановился. Он не пошел к купальне, а затаился возле высоких кустов осоки. Присев на корточки, короткими перебежками, Григорий подкрался еще ближе и залег возле старой дырявой лодки. В днище лодки зияла огромная щель. Сквозь нее купальня была вся как на ладони. Рядом с рекой лежали две целые лодки, с хорошо просмоленными боками. Но сейчас ему нужна была только эта – старая и трухлявая.

Он видел, как первой из воды вышла тяжелая Алевтина. Мокрая батистовая рубашка облегала всю ее неуклюжую фигуру – вздутый беременностью живот, и налитые груди с потемневшими ореолами сосков. Жена отжимала руками подол, при этом ее раздавшаяся задница с темной полосой посередине повернулась к Григорию. Отсюда Алевтина казалось ему незнакомой, совсем чужой женщиной, на сносях. Он сам до сих пор не знал, любит ли он собственную супругу. Она была довольно красива – шелковые черные бровки взлетали над глазами, похожими на глаза маленького олененка. Над верхней губкой красовался темный пушок. Матовые щечки алели от легкого загара.

Он вспомнил их первую брачную ночь. Алевтина пугливо жалась к стенке, рассматривая Гришу внимательным взглядом черных глаз. Он, будучи уже бывалым любовником и имеющим нескольких любовниц, не знал, как подойти к Алевтине и начать то главное, для чего их свели вместе в супружескую спальню. За дверями судачили свадебные кумушки, прислушиваясь к тому, что происходит у молодых. Все ожидали услышать крик невесты, а после по стародавним и ненавистным Григорию традициям, вынести с ложа испачканную простынь.

Отец, Зотов старший, не любил подобных обрядов. Он был человеком тонким и светским. И все стародавние, кондовые скабрезности презирал. Он и в деревню-то ехать не хотел, если бы доктор не настоял на скорейшем переезде в родную вотчину, ибо находил у него первые признаки чахотки. Зотов испугался и переехал на вольную природу и парное молоко. Чахотка, к счастью, не подтвердилась, а Зотов завел себе в деревне новые знакомства, связи, а став предводителем дворянства, и вовсе не помышлял о возвращении в каменный и тесный город. Жизнь на воле показалась ему более приятной. Подрастали дети, да и себе он нашел много полезных занятий. Он выписал журналы и книги по агрокультуре, садоводству, коневодству и прочим сельским отраслям и занялся сельским хозяйством. Местные старожилы с большим скепсисом относились к его вдохновению, полагая, что при первых же неудачах, оно иссякнет, а сам Иван Ильич остынет в своем рвении. Но вышло все иначе. К удивлению соседей, Зотов снимал самые щедрые урожаи в уезде, и поля его более других колосились тучными хлебами. А стадо коров было таким, что его хоть завтра можно было отправлять на губернскую выставку. Ему и вправду давали медали и грамоты на сельских смотрах.

Позднее, став взрослым, Зотов младший подозревал, что все дело было в том, что отец его от природы был очень талантлив. И талант его проявлялся во всем, к чему он прикасался. Кроме прочего он писал приличные акварели и играл на скрипке.

В последние несколько лет отец стал намного религиознее, супротив прежнего. И приличную часть свободного времени проводил в чтении духовной литературы или молитвах. Довольно часто он посещал и местный храм и был в нем самым важным прихожанином, производя очень щедрые подаяния.

Внешне он все также оставался красивым и подтянутым. Даже в деревне он не переменил привычки ходить в сшитых по последней моде сюртуках. А на заседания в Земство частенько надевал даже фраки. Несмотря на занятие сельским хозяйством, Зотов держал в чистоте свои руки и особенно ногти. Григорий знал, что отец выписывал себе из Парижа и Лондона несессеры и мужские духи. Во всем он любил чистоту и порядок. Странным образом в этом человеке сочеталось легкое ханжество, лоск, образованность, светская непринужденность и глубокая религиозность. Он почитал строгость нравов и богобоязнь. Особенно приветствовал ее в подлом сословии. Он считал, что крестьяне должны жить в полном почитании религии, церкви и государя.

В общественных речах и частных разговорах он не раз восхищался графом Уваровым, который более полувека назад облек собственные взгляды Ивана Ильича в единую теорию: «Православие, самодержавие, народность». И хоть эти взгляды были не новы, однако, по мнению графа Зотова, отображали суть общественного и государственного строя Российской империи.

Он никогда и никому не подавал первым своей руки, смотрел на собеседников чуть свысока и надменно. А с крестьянами довольно часто обходился и вовсе жестоко, ностальгируя по крепостным устоям. Они его за это уважали и побаивались.

Зато совсем не боялись его сына, Григория Ивановича.

Григорий вспомнил, как отец благословил его на брак с Алевтиной, трижды обведя стариной иконой. Но, с отвращением морщился в ответ на теткины и кумушкины затеи по проведению свадебных обрядов. Как только молодые пошли в опочивальню, Иван Ильич заложил повозку и уехал из дома на двое суток. Вернулся он тогда, когда гости уже покинули их двор. Увидев во время обеда бледную, напуганную невестку, Зотов изменился в лице и вызывающе покинул столовую. Алевтина потом долго плакала в супружеской комнате, а Григорий не знал причины такого поведения отца. Не смотря на то, что Алевтина была владелицей богатого приданого, Зотов старший словно бы брезговал находиться в одной комнате с той, которую несколькими часами ранее лишили девичьей чести.

После брачной ночи Алевтине было трудно ходить … Да, она шла чуть иначе, и мучительно напрягалась, когда ей приходилось садиться на стул. Именно эти, понятные лишь одним молодоженам гримасы на ее живом лице, вызывали в Григории такую нешуточную волну похоти, что он снова и снова таскал свою податливую женушку в супружескую спальню. И заново таранил то, чему должно было еще заживать…

И теперь, лежа под старой лодкой и наблюдая беспомощные движения Алевтины, неуклюжие движения беременной бабы, Григорий заново хотел войти в нее как повелитель. Доктор рекомендовал воздержаться от половой жизни перед родами. И Алевтина уклонялась от близости.

Он снова вспомнил их первую ночь… Она испуганно жалась к стене, а он, кусая губы, смотрел на нее, думая о том, как ловчее взять ее в первый раз. За стеной гуляли пьяные гости. Григорий потянул жену за руку и уложил на живот, опустив книзу черноволосую голову с косой. Быстрым движением он задрал кверху рубашку и обнажил тугие, сжатые от страха ягодицы.

Да, в первый раз он вошел в нее сзади, не дав ей крикнуть ни звука. Второй рукой он крепко зажал ей рот. Ее крик вышел приглушенным. Мычание, не крик. Мокрая от слез и слюней рука саднилась после от боли. Алевтина в горячке прикусила ее.

Через четверть часа он вышел из спальни, попросив у сидящих кумушек бинт и адский камень.

На пьяных физиономиях гостей произошло смятение. А после одна из кумушек понимающе захихикала:

– Э батюшка, твоей жене не нужен камень и примочки. Само все заживет – лучше нового будет.

– Дура! – злобно огрызнулся Григорий. – Я… Руку поранил.

Но не жена теперь его волновала. Всюду его преследовал образ проклятой Женьки. Пока жена отжимала мокрую рубаху и поправляла волосы, сестра ее молотила сильными ногами по воде, а после что-то кричала Алевтине.

– Алечка, поплыли на середину реки. Я там рыбку видала. Во-оо-оот такенную! – фыркая и хохоча, кричала из воды Женька. – Она уплыла от меня. Я хотела ее схватить за хвостик, но она такая скользкая, – и снова слышался смех.