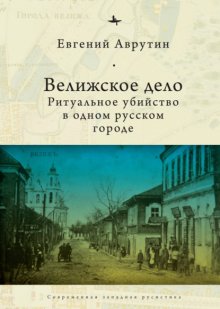

Велижское дело. Ритуальное убийство в одном русском городе бесплатное чтение

Eugene M. Avrutin

The Velizh Affair

Blood Libel in a Russian Town

Oxford

University Press

© Eugene М. Avrutin, text, 2018

© Oxford University Press, 2018 © А. В. Глебовская, перевод с английского, 2020

© Academic Studies Press, 2020

© Оформление и макет ООО «БиблиоРоссика», 2020

Предисловие

Утром 5 декабря 1919 года историк С. М. Дубнов проделал пешком долгий путь по пустым темным улицам послереволюционного Петрограда, чтобы попасть на заседание недавно учрежденной Комиссии для исследования материалов по ритуальным процессам[1]. Положение в городе выглядело отчаянным. Молодое советское государство было ввергнуто в безжалостный хаос Гражданской войны. Менее чем за два года после отречения Николая II от престола население города сократилось вполовину. Уровень смертности, а также безработицы зашкаливал. Дефицит топлива, электроэнергии, чистой воды и основных продуктов питания – муки, яиц, хлеба и картофеля – привел к катастрофическому падению уровня жизни оставшихся. Коллапс всех органов юстиции и правопорядка привел к беспрецедентному росту числа мелких краж, ограблений, разбоя и изнасилований. На каждом углу встречались опустевшие квартиры и заколоченные окна. Во дворах и на улицах скопился мусор. Закрытие рынков, магазинов, фабрик и ресторанов ввергло один из самых блистательных городов Европы в непривычную тишину [McAuley 1991:47–69,261–304].

В первое время после революции Дубнов, как ученый, вел скромное, но привилегированное существование. Прославленный историк, получавший особый паек преимущественно из хлеба, жидкого супа, капусты и соленой рыбы, погрузился в работу. Как и многие неравнодушные к политике авторы, Дубнов неустанно трудился над формированием новой еврейской культуры, долгое время пребывавшей в спячке – ей мешали оковы царского режима[2]. Кухню – единственное помещение в квартире, где удавалось поднять температуру до терпимых пяти градусов тепла, – Дубнов превратил в импровизированный кабинет. Рабочие часы он посвящал созданию своего magnum opus «Всемирная история еврейского народа», чтению лекций в недавно открытом Еврейском университете, написанию передовиц для основных периодических изданий и участию в многочисленных политических и научных мероприятиях, которые стали возможными в результате событий 1917 года. Уже почти тридцать лет Дубнов призывал как ученых, так и жителей черты оседлости собирать материалы по истории еврейского народа. Он твердо верил в то, что исторические знания помогут возродить духовную жизнь еврейства Российской империи.

Точно в полдень Дубнов присоединился к семи другим членам комиссии в непрогретом зале старого здания Сената. Это величественное строение песочно-желтого цвета, расположенное на берегу Невы в самом центре города, выходит одним из фасадов на Сенатскую площадь. В течение почти девяноста лет здесь находилось одно из самых обширных собраний материалов по истории царской России. Российский государственный исторический архив (такое название он носит сегодня) был официально основан вскоре после прихода большевиков к власти. Помимо прочего, в нем хранятся материалы, касающиеся наиболее влиятельных административных, правовых и министерских органов, а также общественных организаций, филантропических обществ, личные архивы ведущих государственных деятелей, литераторов, художников и композиторов. После распада СССР ученые впервые получили неограниченный доступ к этим историческим сокровищам. За последние годы было написано множество монографий, статей и диссертаций, изобилующих ссылками на архивные материалы. Во времена СССР только наиболее привилегированным исследователям был открыт доступ к архиву, причем практически никто из них не занимался еврейской темой. Материалы по истории евреев в советское время имели гриф особой секретности, некоторые были изъяты из фондов и переведены в особые хранилища, а самые компрометирующие попросту уничтожены.

Тем не менее в краткий период между падением царского режима и централизацией нового Советского государства возникли почти безграничные возможности. До революции основанные на архивных источниках книги и статьи на еврейские темы писали очень немногие, причем эти публикации охватывали лишь малую толику на удивление богатых материалов, имевшихся в архивах. Революция вызвала к жизни множество новых культурных, художественных и научных инициатив. Пользуясь изменившейся политической ситуацией, Еврейское историко-этнографическое общество – организация, занимавшаяся сбором важных культурно-исторических материалов, связанных с жизнью российского еврейства, – выдвинуло смелую идею собрать и опубликовать дореволюционные архивные документы. В Обществе была создана архивная комиссия, занимавшаяся тремя особо насущными темами: погромами, историей еврейских школ и кровавым наветом. Целью была поставлена публикация всего корпуса материалов, без какой-либо редактуры, в хронологическом порядке [Дубнов, Красный-Адмони 1919: v][3].

Комиссия для исследования материалов по ритуальным процессам работала в основном с материалами, находившимися в архиве Сената. Сенат, как суд высшей инстанции Российской империи, вел самые сложные уголовные и гражданские дела, от многих из них оставалось огромное количество документации. Отбор членов комиссии производился весьма тщательно: нужно было обеспечить беспристрастное обсуждение столь животрепещущей темы. Помимо Дубнова в нее вошли общественный деятель Г. Б. Слиозберг, этнограф Л. Я. Штернберг, юрист Г. Я. Красный-Адмони – как специалисты из числа евреев, тогда как русскую сторону представляли видный историк С. Ф. Платонов, инспектор архива Сената И. А. Блинов, ученые Л. П. Карсавин и В. Г. Дружинин. Заседания проходили на протяжении года, как правило, по утрам вторников. Большую часть времени члены комиссии посвящали сенсационному кровавому навету, имевшему место в Велиже – городке Витебской губернии на северо-восточной окраине черты оседлости.

Велижское дело, теперь полностью стершееся из исторической памяти, стало самым долгим в обозримом прошлом, а возможно, и во всей мировой истории судебным разбирательством по поводу ритуального убийства. Оно продолжалось примерно 12 лет, с 1823 по 1835 год, породив громадное количество архивных документов – около 50 тысяч страниц. Все материалы были тщательно сохранены в двадцати пяти переплетенных томах в Российском государственном историческом архиве в Санкт-Петербурге; еще тридцать томов, многие из которых содержат копии петербургских документов, хранятся в Национальном историческом архиве Беларуси в Минске. Архивы Велижского дела содержат сотни показаний и прошений, официальную переписку, донесения и докладные записки, личные письма и записки, а также подробную сводку, подготовленную Сенатом и занимающую более 400 страниц, – она известна просто как «Записка из уголовных дел»[4].

Работа Комиссии осложнялась колоссальным объемом архивных материалов – на одном из первых же заседаний Дубнов отметил, что к копированию придется подходить избирательно[5]. По подсчетам историка, даже при условии, что малозначительные подробности будут выпущены, оставалось три четверти материалов; их публикация потребовала бы долгих лет тяжелого труда и заняла бы не менее десяти толстых томов. Комиссия обсуждала многое: какую часть архива публиковать, как подойти к расшифровке и прочтению рукописных материалов, как структурировать вступительную статью, следует ли публиковать материалы по другим кровавым наветам. Дубнов предлагал подготовить к публикации один том, желательно – «Записку» Сената, однако к нему не прислушались. В итоге было решено опубликовать материалы полностью, начиная с дела 1816 года в Гродно, а потом – все двадцать пять томов Велижского дела.

С материалами о Велиже Дубнов впервые ознакомился в 1893 году, когда жил в Одессе. В апреле он получил письмо от антиквара Л.-Н. Этингена. Тот писал, что в результате больших усилий и очень значительных расходов ему удалось получить из источника, название которого он не раскрывает, «Записку» Сената. Этинген был крайне взволнован этой находкой. В Сенате было изготовлено ограниченное число гектографических копий «Записки», только для внутреннего правительственного пользования. Документ обладал огромной исторической ценностью, и Этинген планировал передать его в «Восход», самый влиятельный журнал, посвященный жизни русского еврейства. В «Восходе» появился новый ежемесячный раздел, где публиковались открытия из области исторической науки. Единственная проблема заключалась в том, что у Этингена не было времени, а главное – необходимых навыков, чтобы подготовить текст к печати. Поэтому он и обратился к Дубнову. В письме Этинген предложил Дубнову довести материал до ума, оставляя за собой право руководить процессом. Этинген поставил условие, чтобы Дубнов справился за два-три месяца, к тому же он предполагал сделать публикацию от своего имени и сохранить право на ее перепечатки по собственному усмотрению. Дубнову Этинген предлагал за его работу авторские отчисления из «Восхода» – даже при самых благоприятных обстоятельствах речь шла об очень скромной сумме[6].

Неизвестно, как Дубнов ответил на это незавидное предложение. Известно другое: он не упустил возможности взглянуть на материалы повнимательнее. Этинген отправил «Записку» особой почтой в Одессу, на условии, что она будет возвращена ровно через три недели. Дубнов в то время трудился над очерком истории евреев в России и Польше, писал ежемесячные статьи для «Восхода» и не спешил удовлетворить просьбу Этингена. В мае и июне Этинген отправил Дубнову два раздраженных письма, требуя от выдающегося историка вернуть документ незамедлительно и написать сопроводительную статью как можно скорее[7]. Откуда такая спешка? Судя по всему, это дело заинтриговало не одного Этингена. М. Д. Рывкин, молодой историк культуры, непосредственно связанный с Велижем, в этот период собирал печатные и этнографические материалы по той же теме, в том числе устные показания очевидцев и их потомков, и готовил пространную публикацию. Был момент, когда Этинген даже дал согласие показать Рывкину «Записку», однако в последний момент передумал и решил сохранить ее в тайне, пока Дубнов не закончит работу[8].

Дубнов так и не удосужился выполнить просьбу Этингена, однако, воспользовавшись возможностью, сделал подробные выписки. В 1894 году Дубнов опубликовал собственную статью, посвященную Велижу, в выходившем на иврите альманахе «Луах Ахиасаф» («Хронолог Ахиасафа»). Воспользовавшись своими выписками, а также другими недавно обнаруженными документальными свидетельствами, Дубнов рассматривал малоизвестный эпизод Велижского дела, имевший место в местечке Бобовне [Dubnov 1894–1895]. В своих воспоминаниях он пишет, что по ходу своих исследований он время от времени сталкивался с кровавыми наветами и самые интересные свои находки опубликовал в «Восходе», в обзорной статье, посвященной Польше XVII века [Дубнов 1998: 183]. При этом, по неясным причинам, Дубнов обходит Велиж загадочным молчанием – он не упомянут ни в переписке с Этингеном и Рывкиным, ни в статье для «Луах Ахиасаф».

Может быть, Дубнов хотел присвоить себе все лавры, описав дело первым? В исторической науке есть множество ярких примеров подобных открытий. В конце концов, первым проникнув в считавшееся утраченным хранилище ценных рукописей или опубликовав результаты исследования, можно обрести своего рода бессмертие, оценить которое способны только ученые, гуманисты и первооткрыватели. Какими бы ни были к тому основания, после публикации этой статьи имя Дубнова продолжало ассоциироваться с Велижем, и все исследователи, занимавшиеся этим делом, обращались к нему за помощью.

В феврале 1901 года, через семь лет после первого обмена письмами, Рывкин обратился к Дубнову с горячей просьбой помочь ему отыскать «Записку». Рывкин работал над делом сразу в нескольких направлениях, ему нужно было воспроизвести дух и общественные условия той эпохи, включив в текст как можно больше реалистических деталей. Для этого ему совершенно необходимо было заполучить «Записку». Он рылся в антикварных книжных лавках, хотя не знал даже точного названия книги, места и даты издания, тиража. При этом он пояснял в письме к Дубнову, что тот экземпляр, который ранее ненадолго попал тому в руки, теперь находится у крайне неприятного человека. Несмотря на все старания, обнаружить «Записку» Рывкину не удалось. Тем не менее он собрал достаточно материала, чтобы написать подробную статью о Велижском деле – она основывалась на свидетельствах из первых рук, этнографических материалах и опубликованных первоисточниках. Кроме того, Рывкин опубликовал исторический роман, пользовавшийся определенным успехом: по-русски он вышел в 1912 году, а впоследствии был несколько раз переиздан на идиш и иврите[9].

В том же году Дубнов обменялся несколькими письмами с талантливым молодым историком, только что получившим от Министерства юстиции разрешение на работу в архиве Сената. До революции никто из историков русского еврейства не получал доступа к такому количеству секретных материалов, как Ю. И. Гессен. «Если вы полагаете, что какие-либо интересующие вас документы находятся в архивах, – писал Гессен своему наставнику 5 февраля, – сообщите мне, и я сделаю все, что возможно будет, чтобы… снять для вас копии»[10][11]. Дубнов, не имевший привычки отказываться от заманчивых предложений, попросил копии ряда документов, в том числе и относившихся к Велижскому делу. Гессен еще до визита в архив наметил для себя обширную программу исследований. Он, впрочем, быстро понял, что все темы из его списка бледнеют по сравнению с этим делом о кровавом навете. Более того, ознакомившись по просьбе Рывкина с рядом недавно открывшихся архивных документов, Гессен решил полностью сосредоточиться на Велиже. Он признается, что не вполне доверяет Рывкину и намерен действовать крайне осмотрительно. «Если вы отложили в сторону работу о велижском происшествии, – продолжает он в письме к Дубнову, – я бы вас попросил передать мне ее»11. Дубнов не только принял его предложение, но и согласился поделиться собственными заметками со своим протеже.

Гессен обнаружил в архиве ту самую драгоценную «Записку», а также еще восемь пачек некаталогизированных рукописей. На то, чтобы законспектировать весь объем материалов, ушли бы месяцы, а возможно, и годы. Гессен, которому не терпелось создать собственное имя в научных кругах, очень спешил с публикацией материалов своего исследования. Он попросил помощи Еврейского историко-этнографического общества, однако у того не оказалось возможности поддержать столь долгосрочный проект. Амбициозный историк не сдался и продолжил свою работу. К августу 1902 года Гессен полностью закончил работу над рукописью. Результатом стала точная и чрезвычайно ценная историческая реконструкция всего дела, основанная на вдумчивом прочтении «Записки» Сената, записях Дубнова и других опубликованных источниках [Гессен 1904][12].

На протяжении многих лет все исследователи, занимавшиеся Велижским делом, осознавали его колоссальный потенциал – не только как чрезвычайно драматичной детективной истории, тайну которой еще предстоит раскрыть, но и как зеркала целой исторической эпохи. Однако никому из них не выпало возможности в полном объеме воспользоваться архивными материалами. Рывкину так и не удалось заполучить «Записку». У Гессена не было времени и средств на то, чтобы прочитать все некаталогизированные документы. В первые годы революции Комиссия для исследования материалов по ритуальным процессам приняла решение о публикации всего архива, однако эти масштабные планы так и не были претворены в жизнь. В конце декабря 1920 года, в рамках общегосударственной кампании по централизации культурных организаций и начинаний, Наркомпрос и Евсекция распустили комиссию. Как вспоминает Дубнов, ученые больше времени посвящали обсуждению правомерности обвинений в ритуальном убийстве, чем подготовке документов к публикации [Дубнов 1998: 437].

В итоге, несмотря на все лучшие побуждения, велижский архив более девяноста лет пролежал нетронутым на пыльных полках бывшего здания Сената. Хотя я провел довольно много времени в читальном зале Российского государственного исторического архива, на это дело я натолкнулся случайно и в самом неожиданном месте – в Вашингтоне. Весной 2008 года я проводил академический отпуск в Международном институте научных работников имени Вудро Вильсона. Среди многих привилегий, которыми пользуются сотрудники института, – возможность заказывать материалы напрямую из Библиотеки Конгресса. Однажды я просматривал онлайн-каталог библиотеки, и внимание мое привлекла книга «Записка из уголовных дел». Просмотрев первую страницу, я сразу понял, что передо мной – официальный протокол расследования сенсационного ритуального убийства, подготовленный высшим судом Российской империи. По всей вероятности, Библиотека Конгресса приобрела его в 1931 году, когда Советское правительство распродало около 2000 томов из библиотеки Зимнего дворца, принадлежавшей Николаю II. Среди книг из этого собрания были издания-делюкс, роскошно переплетенные специально для дарения царю. Другие, в том числе и «Записка», – это чрезвычайно редкие юридические и административные документы, выходившие крошечными тиражами [Horecky 1964: 311].

Это была удивительная находка, и я тут же заказал фотокопию в надежде когда-нибудь над ней поработать. Несколько лет спустя, когда я вернулся в Санкт-Петербург, Российский государственный исторический архив перевели в современное здание на окраине города. Я быстро нашел в каталоге соответствующую карточку. В российских архивах имеется множество прекрасно сохранившихся материалов судебных дел, многие из них очень объемны: в папках лежат официальные обвинения, краткие описания вещественных доказательств, протоколы свидетельских показаний, прошения, письма, иллюстрации и карты. Российские бюрократы славились дотошностью в делопроизводстве, однако велижское расследование, как я понял почти сразу, оказалось масштабнее и запутаннее всего, с чем мне приходилось иметь дело ранее. Мне представилась уникальная возможность погрузиться в атмосферу времени, места и человеческих отношений, практически оставшихся за рамками исследований, посвященных Российской империи или восточноевропейскому еврейству.

Благодарности

Работа над этой книгой заняла семь лет. Мне доставляет огромное удовольствие выразить свою признательность друзьям и коллегам, проявившим интерес к моей работе и оказавшим мне содействие. Среди них – Боб Вайнберг, Джефф Вейдлингер, Пол Верт, Роберт Грин, Вал Кивельсон, Диана Кенкер, Михаил Крутиков, Биньямин Лукин, Александр Мартин, Гарриет Мурав, Дженет Рабинович, Шаул Стампфер, Бет Хольмгрен, Элли Шенкер, Давид Шнеер и Тодд Эйдельман. Элисса Бемпорад и Гилель Киеваль прочитали всю рукопись и высказали множество конструктивных замечаний. Джеффри Шалит из Университета Ватерлоо помог организовать поездку в Велиж и предоставил мне выполненные им фотографии. Л. А. Качулина, директор Велижского районного историко-краеведческого музея, провела для нас индивидуальную экскурсию по музею и по городу. Хочется отдельно поблагодарить Эммануэля Роту, Дэвида Купера, Леру Соболь, Элеонору Стоппино и Гарри Либерсона за их дружбу.

Отдельные фрагменты этой книги я представлял на семинарах, конференциях и лекциях. Я признателен за отзывы на мою работу, поступившие из Ассоциации иудаики, из Ассоциации славистики, восточноевропейских и евразийских исследований, из Университета Дьюка, Мичиганского университета, Университета Монтаны, Тель-Авивского университета, Института еврейских исследований (ИВО), Конференции по истории европейских общественных наук, Института Макса Планка по человеческому развитию и Университета штата Иллинойс.

Университет Иллинойса оказал мне щедрую научную и административную поддержку. Том Бедуэлл занимался организационными вопросами. Гранты Исследовательского совета позволили мне нанять трех замечательных ассистенток: Надю Беркович, Лею-Анну Гаммель и Эмили Липиру. Сотрудники Библиографической службы славистики и межбиблиотечного абонемента отыскивали труднонаходимые источники. Я глубоко признателен сотрудникам архивов и библиотек, в которых занимался исследованиями. Среди них – Центр еврейской истории в Нью-Йорке, Центральный архив истории еврейского народа в Иерусалиме, Национальный исторический архив Беларуси в Минске, Российский государственный исторический архив в Санкт-Петербурге.

Проект получил щедрую поддержку из ряда источников. Среди них – Стипендия семьи Тобор, Национальный совет по евразийским и восточноевропейским исследованиям, Американское философское общество, Арбетер Ринг ⁄ Исследовательская стипендия д-ра Эмануэля Патта (YIVO Института еврейских исследований), Мемориальный фонд еврейской культуры. Национальный фонд гуманитарных наук, Научная стипендия Американского совета научных обществ имени Чарльза А. Райскемпа, Институт перспективных исследований Университета Иллинойса позволили мне использовать длительный отпуск и оказали поддержку при изысканиях и написании книги.

Нэнси Тофф, мой редактор из «Oxford University Press», крайне оперативно отвечала на все мои вопросы и внесла множество конструктивных предложений – работать с ней было истинным удовольствием. Хотелось бы также поблагодарить сотрудников издательства Эльду Гранату, Джулию Тернер, Тима ДеВерфа и Элизабет Вазири за внимательность в процессе подготовки книги к печати. Было очень приятно работать над указателем с Диной Диневой.

Я не сумел бы написать эту книгу без поддержки своих родных. Мои родители Михаил и Татьяна Аврутины оказали мне неоценимую помощь, взяв на себя множество дел в периоды моих длительных отлучек. Моя жена Иньинь и дочка Аби постоянно напоминают мне о главном в этой жизни. Им я и посвящаю эту книгу.

Введение

Поначалу в этом убийстве не усмотрели ничего такого уж странного. Поверье, что евреи убивают христианских детей, чтобы смешать их кровь с мацой для пасхальной трапезы, циркулировало в устной и письменной традиции еще со времен Средневековья. В общих чертах дело это напоминало десятки схожих расследований по всему миру. Из судебных протоколов явствует, что 22 апреля 1823 года в городке Велиже двое маленьких детей решили после обеда поиграть на улице. Трехлетний Федор, с короткими светлыми волосами, серыми глазами и средних размеров носом, и его двоюродная сестра Авдотья, четырех лет, вышли из дома и двинулись по пыльной дорожке в восточном направлении. Дети дошли до ручья Коневец, Авдотья предложила Федору перейти через мостик и погулять по лесу. Федор отказался и остался стоять один, разглядывая новый дом, который строился на берегу.

На прогулку дети отправились в пасхальное воскресенье. Мать Авдотьи, Харитина Прокофьева, вместо того чтобы присматривать за ними, отправилась просить милостыню. Харитина жила на самой окраине Велижа вместе с сестрой, Агафьей Прокофьевой, и ее мужем Емельяном Ивановым. Набрав денег, Харитина несколько часов болтала с соседкой, пока за ней не пришла Авдотья. Харитина удивилась, увидев, что девочка одна. «Где Федя?» – тут же осведомилась она. Авдотья ответила, что оставила братика на мосту и больше его не видела. Харитина, не теряя ни минуты, отправилась вместе с дочерью на поиски Федора, но все их усилия оказались безуспешными. Несколько дней спустя один из горожан обнаружил мертвого мальчика в лесной чаще на окраине города; на его теле было множество ножевых ран.

Карта Российской империи с указанием границ черты оседлости – пятнадцати губерний, где почти все евреи (за небольшими исключениями) проживали до 1917 года

В маленьких рыночных городках, где дома стояли скученно, все жители хорошо знали друг друга, а потому в пивных, во дворах и на улицах вечно гуляли сплетни и даже самые незамысловатые новости разлетались мгновенно. Очень скоро по городу поползли слухи, что солдатского сына убили евреи. С учетом того, какие тесные отношения связывают жителей маленьких городов, возникает искушение предположить, вслед за многими исследователями, что обвинения в ритуальном убийстве стали результатом глубоко укоренившихся антисемитских предрассудков, мотивированных этнической ненавистью, завистью и обидами[13]. Да, эти причины способны объяснить, почему евреев порой обвиняли в кровавых жертвоприношениях. Однако они не дают убедительного толкования живучести этой легенды в народном сознании – того, почему почти все христиане из маленьких городов вроде Велижа верили, что их соседи-евреи способны на такое преступление. Имел ли место некий заговор? Или жители долго таили обиду, которая просто всплыла по ходу расследования? Или, может быть, действовали иные, более мощные силы?

Томас Монмутский, монах Нориджского аббатства, оставил нам точное описание первого известного обвинения евреев в детоубийстве. В первый день Песаха в марте 1144 года евреи якобы изловили и замучили двенадцатилетнего мальчика по имени Уильям. Убийство произошло в Норидже, провинциальном англо-норманнском городке, в эпоху Высокого средневековья[14]. «Обрив ему голову, нанесли многочисленные раны шипами терний, после чего из ран так и хлынула кровь». После этого евреи положили тело в мешок, отнесли в лес и слегка присыпали землей. Тут на улицах Нориджа началось странное оживление, и горожане заподозрили, что евреи свершили черное дело. Вскоре после этого ослепительный свет «сверкнул в небе, длинным лучом простершись прямо туда, где лежало означенное тело, ослепив глаза многим находившимся поблизости». Через тридцать два дня после убийства тело было обнаружено целехоньким, без ран и следов разложения. Из ноздрей, к изумлению толпы зевак, хлынула свежая кровь. С тех пор святой отрок Уильям, мученик Нориджский, совершал чудодейственные исцеления, а на свет появился смертоносный сюжет [Thomas of Monmouth 1896: 21, 36, 51–53][15].

В последующие века наветы распространились из средневековой Англии во Францию и на территорию Священной Римской империи. Первое известное следствие по поводу употребления евреями крови состоялось в германском городе Фульда в 1235 году. Подробности менялись в зависимости от места и времени обвинения. Но основная сюжетная линия – убийство происходило в ритуально значимый период календарного года, имитировало историю Христа, а христианская кровь евреям требовалась для особого ритуала по ходу Песаха – оставалась неизменной [Smith 2002: 91-103]. Как часто евреев судили за ритуальные убийства? Согласно наиболее надежным источникам, чуть больше двух десятков раз, причем по большей части – в XV и XVI веке, хотя не исключено, что в архивах можно отыскать пока не известные данные [Hsia 1988: 3].

Растущая озабоченность христиан сношениями с дьяволом и ересями, не говоря уже о важности для религии всего связанного с кровью, способствовала проведению крайне тщательных расследований ритуальных детоубийств и случаев каннибализма. Подавляющее большинство кровавых паломничеств, чудес, связанных с гостией, наветов и кровавых легенд имели отношение к германоязычным землям Центральной Европы. Обвинения в ритуальных убийствах давали юридические основания для политических преследований, мятежей и выселения целых общин германских евреев [Bynum 2007:5–6]. Случаи насилия чаще всего приходились на период христианской Пасхи, когда по ходу обрядов воссоздавались арест Христа, его муки и распятие. Страстная неделя, наиболее эмоционально насыщенный период христианского религиозного календаря, часто совпадала с еврейским Песахом. Сходства между двумя ритуальными системами вели к серьезному взаимонепониманию между евреями и христианами, часто связанному с ритуальным употреблением в пищу опресноков, что даже выливалось в насилие[16].

Трудно отрицать, что кровавые наветы были продуктом невежества. Однако, подобно фантазиям о ведьмовстве, эмоционально насыщенные рассказы об убийствах обладали собственной логикой и черпали материал из культурно-специфического устройства соответствующего универсума. Одна из основных причин широкого распространения кровавых наветов заключалась в той роли, которую в обычной жизни играло колдовство. Колдовские практики были отнюдь не только невежественным предрассудком или суеверием, они оказывали влияние на повседневные события [Clark 2001: 108; Godbear 1992: 13]. В мире, где бедность и болезни были обыденными явлениями, страхи по поводу еврейских ритуальных убийств представляли собой удобные объяснения того, кто виноват в смертях и недугах, не поддававшихся иному истолкованию [Roper 2004: 10]. Заклинания, зелья и обереги не только защищали от обычных бед, но и приносили людям несчастье; было широко распространено убеждение, что евреи умеют как целить, так и наводить порчу. Все эти факторы в своей совокупности превращали страх перед еврейскими ритуальными убийствами в реальность, бытовавшую в народном сознании и глубоко укорененную в культуре.

Со времен позднего Средневековья и до начала Нового времени религиозные и светские авторитеты неоднократно предпринимали попытки дискредитации интеллектуальных и бытовых основ кровавых наветов. В 1247 году, в одной из первых своих булл, Папа Иннокентий IV призывает к сдержанности

…в случае, если где-либо случайно обнаружено мертвое тело… Подлежит исправлению то, что было совершено против евреев по вышеизложенным обстоятельствам вышеупомянутыми прелатами, нотаблями и вельможами и не дозволяется на будущее, чтобы они принимали от кого-либо незаслуженные муки в связи с этим или подобным обвинением[17].

Однако выяснилось, что дискредитировать обвинение на словах проще, чем на деле. Это превратилось в растянутый во времени процесс, привязанный к возникновению новых теологических и юридических дискурсов, а также к масштабным общественным и интеллектуальным переменам в Европе эпохи Реформации. Ближе к концу XVII века официальный подход, особенно в германоязычных землях, изменился настолько, что предъявить еврею судебное обвинение в кровавом жертвоприношении стало чрезвычайно трудно. Обвинения стали более редки в силу тех же причин, в силу которых снизилось число обвинений в колдовстве: отказ от применения пыток при уголовных расследованиях; введение законов, ограничивавших преследования за ритуальные убийства лишь теми обвинениями, где были представлены неопровержимые улики; прогресс в науке и философии, постепенно вытеснявший веру в колдовское и сверхъестественное [Levack 1999].

В Западной и Центральной Европе появились новые стандарты обоснования виновности, в связи с чем судьям и законникам стало чрезвычайно сложно рассматривать обвинения в ритуальных убийствах, хотя перемены в юридических процедурах не означали резкой смены мировоззрения. Как историку проникнуть в сложный мир суеверий? Ученым удалось показать, что уголовные судебные разбирательства отражают умонастроения элит, и регулярность тех или иных судебных процессов редко может служить подходящим барометром для оценки развития или упадка народных поверий [Thomas 1971: 538–539]. Если рассматривать конкретное место и время, обнаружится, что число обвинений в ритуальных убийствах сильно превышает число официально рассмотренных дел. Свидетельства из широкого диапазона источников – включая печатное слово, музыку, живопись и драматургию – указывают на то, что сюжет этот долго сохранял свою притягательность даже после того, как власти успешно свели на нет судебные разбирательства. Так, хотя число задокументированных судебных разбирательств снижалось, сюжет о кровавом навете сохранял колоссальную популярность в небольших торговых городках и в деревнях. Фольклор в изобилии содержит связанные с ним символические элементы: кровь, ритуальные практики, магию. Пьесы-моралите и резьба по дереву, хроники и легенды, народные сказания и песни, картины и скульптура – все они изображают еврея как демонического персонажа, способного на самые омерзительные преступления против соседей-христиан [Hsia 1988].

Примерно в то же время, когда число судебных разбирательств на Западе стало сокращаться, сюжет начал перемещаться в восточном направлении. Между 1540-ми и 1780-ми годами в Польше было расследовано от восьмидесяти до ста дел, причем около 40 % из них относятся к XVIII веку [Guidon, Wijacka 1997: 139–140; Wijacka 2003]. Как кровавый навет добрался до Восточной Европы? На протяжении долгого времени ученые полагали, что по ходу миграции германских еврейских общин на восток, вызванной насилием, преследованиями и изгнаниями, туда же мигрировал и кровавый навет. По мнению сторонников этой исторической логики, мощная культура книгопечатания способствовала широкому распространению соответствующего сюжета. В Польше и Литве книги и памфлеты на эту тему многократно переиздавались, а в эпоху раннего Нового времени даже получали сомнительный статус бестселлеров. Писатели, выступавшие против евреев, – в большинстве своем это были католические проповедники – обвиняли иудеев в использовании крови для религиозных ритуалов и в краже или продаже христианской культовой утвари. Евреи, отпадавшие от своей общины, способствовали легитимизации этих обвинений тем, что утверждали, будто еврейские культовые обряды предполагают использование христианской крови [Teter 2006: 113–121; Maciejko 2011: 94][18].

При всей популярности этой аргументации, исследования последних лет показали, что восточноевропейское еврейство сформировалось не в результате масштабной миграции из Центральной Европы. Скорее всего, экономические и демографические факторы, а не насилие и изгнание подвигали отдельных евреев, а не целые общины отправиться в далекий путь к востоку. Впоследствии еврейское население Восточной Европы росло естественным путем, как результат низкой детской смертности и высокой рождаемости[19].

Столь же маловероятно, что печатное слово стало единственным инструментом распространения в европейской культуре сюжета о кровавом навете. Безусловно, XVIII век стал временем стремительного подъема книгоиздания, а утверждения знающих людей – христианских теологов и еврейских вероотступников – сыграли важную роль в пропагандистской кампании. Однако, при всей влиятельности печатного слова, представляется крайне маловероятным, чтобы сами по себе письменные диффамации смогли обеспечить столь широкое распространение этого сюжета. В небольших торговых городках Восточной Европы, где не существовало местных газет, а подавляющее большинство жителей не владело грамотой, обвинения передавались из уст в уста с поразительной скоростью и регулярностью. Эти истории, подстегиваемые зловещими слухами и страхами, отражали в себе единый для всех набор суеверий, вымыслов и повседневного опыта. Возможно, страх и не являлся признаком слабости, но именно он становился реакцией на опасность, именно благодаря ему любая паника распространялась с огромной скоростью, зачастую – с фатальными последствиями [Farge, Revel 1993: 112; Specter 2014: 29][20].

После трех разделов Речи Посполитой (1772,1793,1795) Россия не только приобрела самое многочисленное еврейское население в мире, но и унаследовала уже устоявшуюся в культуре традицию измышления ритуальных убийств [Klier 1986а; Клиер 2011; Wodzinski 2009][21]. Кровавый навет не пережил некое «возрождение», как в последнее время утверждают некоторые исследователи; он просто продолжал существовать и даже процветал в торговых городках и в деревнях с периода раннего Нового времени[22]. В первой половине XIX века почти все задокументированные случаи имели место в северо-западной части Российской империи: в Минской, Виленской, Витебской и Могилевской губерниях (территория сегодняшних Литвы и Беларуси). Здесь необычайно высокий процент населения – от простолюдинов до представителей образованных слоев – верил, что евреи способны совершить подобное преступление. По причинам, которые пока остаются неясными, представители властей в юго-западных областях, на Волыни, в Подолье и в Киевской губернии (территория сегодняшней Украины) не спешили преследовать евреев за ритуальные убийства (исключением стали два случая в Луцке и Заславе), хотя их регулярно обвиняли в святотатстве и осквернении церковной утвари [Petrovsky-Shtern 2014: 164–171][23]. Что примечательно, это не означает, что в юго-западных областях сюжет о кровавом навете утратил свою убедительность; это говорит лишь о том, что именно власти Витебской, Могилевской и Минской губерний явились инициаторами подавляющего большинства расследований.

Большая часть наших сведений о ранних случаях кровавых наветов происходит из крайне неоднозначного исследования, выполненного по заказу министра внутренних дел Л. А. Перовского [Даль 1995: 48–54][24]. Эта работа, автором которой считался известный лексикограф В. И. Даль, основывалась на множестве зарубежных публикаций, а также архивных материалов Министерства внутренних дел (многие из них погибли во время пожара в министерском архиве в 1862 году). Даль приводит десятки возможных случаев. Однако ни один из них не сыграл столь значимой роли в закреплении этого сюжета в общественной памяти, как убийство шестилетнего мальчика Гавриила. Он жил со своими богобоязненными православными родителями в селе Зверки, в основном населенном униатами. В апреле 1680 года еврей по имени Шутко якобы похитил Гавриила, отвез в Белосток, замучил и убил. Притом что это ритуальное убийство произошло в Белостоке, Гавриила похоронили в Зверках, где тело его много лет пролежало в земле. В 1720 году его обнаружил некий могильщик – оно оказалось нетленным. Церковь, куда было перенесено тело Гавриила, в конце концов сгорела, однако фрагменты тела сохранились и приобрели статус священных мощей, способных исцелять язвы и кровотечения у детей. Слухи о чудесах стремительно распространились, Гавриил стал объектом народного поклонения. В 1820 году благодаря этим чудотворным исцелениям он был канонизирован православной церковью как покровитель детей. Святые мощи, помещенные в массивную серебряную раку, – на руках покойного были видны колотые раны, нанесенные во время ритуала, – были выставлены на обозрение, верующие могли увидеть их и к ним приложиться. В XIX веке десятки тысяч паломников со всей Российской империи приходили к гробнице Гавриила попросить об исцелении детей, помолиться, оставить пожертвование, выслушать историю его мученичества [Гавриил 2005; Святой мученик 2009][25].

Хотя больше ни с одним телом погибшего от рук евреев не было связано стольких чудес и исцелений и больше ни один погибший не был канонизирован, сюжет о ритуальном убийстве не исчезал. Первое задокументированное расследование в Велиже относится к 1805 году: тогда на берегу Западной Двины было обнаружено изуродованное тело двенадцатилетнего мальчика с многочисленными проколами. В убийстве обвинили трех евреев (один из них вновь будет арестован во время расследования 1823–1835 годов). В 1816 году нескольких евреев из Гродно обвинили в убийстве крестьянской девочки – ей отрезали руку у самой лопатки, а на теле оказалось несколько колотых ран. Подобные обвинения время от времени выдвигались в соседних городах той же губернии. В 1821 году распространились слухи, что евреи совершили еще одно жестокое убийство – тогда из Западной Двины выловили тело молодой женщины. В том же году в Могилевской губернии жертвой ритуального убийства сочли еще одного мальчика. Во всех этих случаях власти проводили тщательные расследования, и в результате обвинения снимались. Для того чтобы обвинить евреев в кровавом жертвоприношении, требовались убедительные эмпирические доказательства.

С начала XVIII века залы судебных заседаний приобрели особое значение: здесь вели дебаты, переубеждали, по сути устраивали спектакли. Сенсационные дела, связанные с уголовно наказуемыми преступлениями, развратными действиями, супружескими изменами, мошенничеством и злоупотреблением властью, освещались на страницах французских, английских и немецких многотиражных газет [Maza 1993; Wiltenburg 2012]. Многочисленная и постоянно растущая армия читателей относилась к судебным драмам с повышенным интересом и некоторой опаской. Истории, систематически публиковавшиеся на потребу образованной публике, содержали крепко сбитые мелодраматические нарративы. Некоторые особенно сенсационные дела превращались в полномасштабные «события» – они делили людей на противоборствующие лагеря, вызывали напряженную полемику в газетах и памфлетах по всему миру[26].

Российское правительство виртуозно противодействовало тому, чтобы подобные расследования привлекали большое общественное внимание или становились предметом восхищения в народном сознании. Николай I, старательно создававший себе образ сильного правителя, делал все возможное, чтобы держать империю в подчинении. Общественное мнение находилось под полным контролем Третьего отделения. В печать не допускались никакие новости, способные отрицательным образом сказаться на авторитете монарха. Согласно статье 165 Закона о цензуре 1826 года,

…всё, что в каком бы то ни было отношении, обнаруживало в сочинителе, переводчике, или художнике нарушителя обязанностей верноподданного к священной Особе Государя Императора и достодолжного уважения к Августейшему Его Дому, подлежит немедленному преследованию; а сочинитель, переводчик или художник задержанию и поступлению с ним по законам[27].

В период царствования Николая I выходило только 26 периодических изданий, в том числе научные журналы, официальные правительственные бюллетени, литературные и детские журналы. Наиболее популярные газеты того периода занимались не столько освещением текущих событий, сколько транслированием правительственного официоза [Lincoln 1989: 236; Wortman 1995: 303][28]. Английский врач и путешественник Эдвард Мортон отчетливо сознавал, сколь важную роль пресса играет в придании преступлению сенсационности:

Воистину в английских газетах слишком часто печатают отчеты об ужасных [преступлениях], и все потому, что любые события где бы то ни было в Соединенном Королевстве немедленно становятся достоянием прессы; [российские] газеты никогда их не публикуют, не потому, что преступления в России совершаются реже… а потому, что правительство не допускает подробностей к публикации; соответственно, одиннадцать двенадцатых населения не знают и не подозревают о происходящем [Morton 1830: 71–72].

Следуя официальной процедуре, велижские чиновники провели уголовное расследование в обстановке полной секретности, в соответствии с принятыми правилами проведения следствия. Понятие «следствие» было сформулировано еще в XII веке и стало революцией в праве и законодательстве. К XVI–XVII векам следственная процедура применялась во многих частях континентальной Европы, в том числе в Речи Посполитой и Российской империи[29]. Апеллируя к интересам общества или государства, система уголовного розыска призывала граждан выдавать подозреваемых в преступлениях органам правосудия; в результате к обвиняемым часто применялись методы принуждения [Levack 2013:473]. Реагируя на циркулировавшие в обществе слухи, судьи особенно активно инициировали судебные процедуры. Устные показания записывали в особых тетрадях, которые раз за разом переписывали, дабы не допустить утраты жизненно важной информации и сохранить ее для потомков в государственных архивах. Реестры материалов дознания служили инструментами передачи знаний. В Европе раннего Нового времени эта система использовалась для преследования беспрецедентного числа ведьм и еретиков, особенно на юге Франции, в Швейцарии и Германии[30].

В Российской империи власти прибегали к следственной процедуре применительно к преступлениям, угрожавшим общественным интересам и государственной безопасности. До судеб-ныхреформ 1860-х и 1870-х годов система широко использовалась для расследования уголовных дел и установления более строгого дисциплинарного контроля над населением. В главе «О суде и судиях» воинского устава 1716 года, использовавшего заимствования из шведского, датского и немецкого военного законодательства, сказано: «…что при суде случится, хранили б тайно и никому б о том, кто бы он ни был, не объявили» [Устав 1716; Wortman 1976:15][31]. Правоохранительным органам предписывалось обращать особое внимание на сбор вещественных доказательств и показаний очевидцев. Что касается самых тяжких преступлений, таких как убийство, разбой, поджог, преступления против власти и церкви, то следователям, судьям и другим участникам расследования полагалось допрашивать свидетелей, истцов и ответчиков по одному, в отдельном помещении. Тем самым удавалось собрать впечатляющий объем фактов, мнений, показаний и трактовок. В конечном итоге следствие помогало выявить наиболее убедительную трактовку соответствующих событий, чтобы суд, посредством логических умозаключений, мог прийти к выводу касательно виновности подозреваемого и вынести приговор [LeDonne 1974: 112].